●2016年度のレッスン日記

'16/1/10(日)

今年の初レッスン

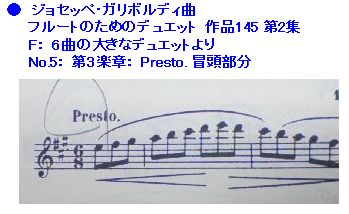

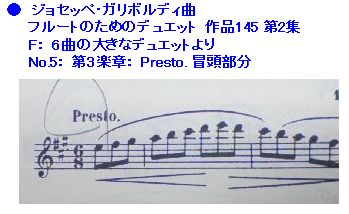

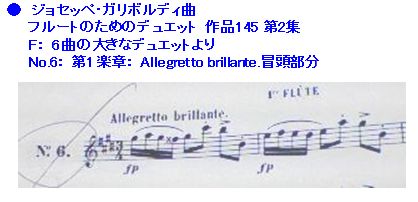

■ デュエット曲

「ジュゼッペ・ガリボルディ曲 フルートのためのデュエット 作品145」

第2集 F: 6曲の大きなデュエットより

No.5:3楽章 Presto

・2回目のレッスンだが、2ndフルートの軽快なバッキングに乗って、新年から気持ちよく

吹けた。OKとなる。

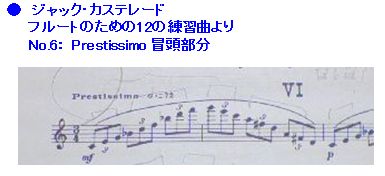

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.6: Prestissimo

・予測不能なコード進行の連続で、音域も広いし、かなり難しい部類に入る練習曲で

あるが、個人練習の甲斐があったのか、何とか最後まで完走。

ただ、まだまだ不完全。

とりあえず、OKになり、No.7に進むことになる。

'16/1/17(日)

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.7: Vivamente

・軽いリズムの、ワルツ風の曲であるが、ダイナミクスは広く、1拍ごとに調性が変化する

感じなので、難しいのには変わりはない。

・いくつかポイントがあったので覚書きしておく。

① 3小節目の中域のラの音は、ナチュラル。

高域のラに♭が付いているが、音域が変わって同じ音が出てきた場合は何も指示

が無ければ、ナチュラルと解釈してよいようだ。

② 11小節目の低域のソ♭→レ♭→ソ♭の運指は、正規の運指ではとてもスムースに

移行できないので、ソ♭は替え指(右手小指を離し、薬指のみ抑える)を使うとよい。

③ 一見、複雑そうなフレーズも骨格となる音をピックアップして考えてゆけば、他の音

の意味も解ってくる。

解ってくれば運指も楽になる。

'16/1/24(日)

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.7: Vivamente

・音出しもせず、いきなり吹くが、この曲の組立て方を、自分なりに理解していたのと、

個人練習の甲斐もあって、何とかOKになる。

'16/1/31(日)

■ 曲

ドビュッシー: 「牧神の午後への前奏曲(フルートとピアノ編)」

・未だ、この曲を発表会でやるか否かは決まっていない。

冒頭からいきなり息の長いソロがあるし、拍子、テンポも少しずつ移り変わってゆくし、

最後まで、神秘的なムードに包まれている感じの曲なので表現的に難しい感がある。

今日は、一応通しで最後まで吹いてみた。

最初のc#の音のタンギングが、きつ過ぎるとこの曲の雰囲気が台無しになる。

タンギング無しに近い状態で吹かないと、自分の場合、きつくなりがち。

あと、拍子の取り方だが、8分音符1拍で取る場所と、大きく付点4分音符1拍で取る場所

を決めといて、その通り吹く練習も必要と感じた。

'16/2/7(日)

■ デュエット曲

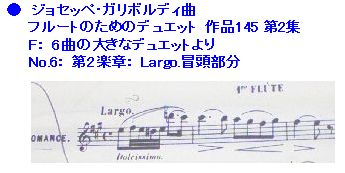

「ジュゼッペ・ガリボルディ曲 フルートのためのデュエット 作品145」

第2集 F: 6曲の大きなデュエットより

No.6:第1楽章 Allegretto brillante.

・ガリボルディ特有の、明るく可愛らしい曲である。

この曲集の最後の曲の、1楽章になるが、私にとっては、そんなに難しく感じない

曲だった。

ちょっと調性上、指が面倒な面があるが、指の問題は何とかなるもんで。

そんな訳で、この曲は、一発OKとなる。

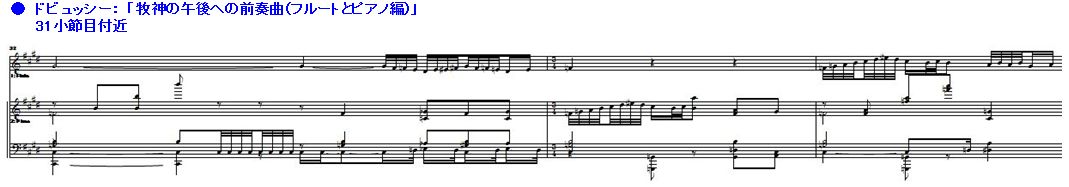

■ 曲

ドビュッシー: 「牧神の午後への前奏曲(フルートとピアノ編)」

・20世紀を代表するフルート奏者のオーレル・ニコレさんが1月29日、故郷のスイス・ヌーシャテル

で亡くなられた。90歳だった。

このニコレ氏が、ベルリン・フィル時代の、1950年代にレコーディングした、この曲が収録されている

音源を、最近、先生が、ヤフ・オクから手に入れたそうで、今日それを聞かせてくれた。

かなり自由な感じで、テンポを揺らして演奏しているようである。(もちろんオーケストラ版)

これに合わせて吹いたが、なかなか合わなかった。

この曲は、ピアノとの掛け合いも多い。

例えば、下譜例の、31小節目からの掛け合いである。

ここは、12/8拍子から始まって、次の小節からは、すぐに3/4拍子になる。

3/4拍子になってから、カウントし続けることは、当たり前だが、ピアノの全音階フレーズを良く聞いて

これに答えて、同じような全音階フレーズを吹くようにしないと、なかなか合わない。

ピアノが裏で何をやっているか知っておく必要がある。

'16/2/14(日)

■ 曲

ドビュッシー: 「牧神の午後への前奏曲(フルートとピアノ編)」

・この曲は、テンポの取り方が難しい。

今日も、先生持参の、ツェラー氏がソロを取っている、オーケストラ版の、CDを聞かせて頂いた。

またこれに合わせて吹いてみたが、やはりテンポが微妙に揺れるので、合すのは難しかった。

この曲を発表会でやるとなると、ピアノと合わせるのが大変そう。

どうなることやら・・・

'16/2/21(日)

■ 曲

ドビュッシー: 「牧神の午後への前奏曲(フルートとピアノ編)」

・未だ発表会の曲は決まってない。

この曲は、やらない可能性が強いが、他の曲であれば、先生からは、日本人作曲家

「尾高尚忠」による、フルート協奏曲の、2楽章:Lentoという提案があった。

断片を先生に吹いていただけたが、和風テーストな綺麗な楽章であった。

私のやりたい曲の中には、前にレッスンを受けたことのある、トゥルーの

「グランド・ソロ 第3番」があるが・・・ さて何に決まるやら。

そんな訳で、今日は、とりあえずまた、ドビュッシーを通しで吹いてみた。

だいぶ練習を積んできたので、かなり馴染んではきたが・・

'16/2/28(日)

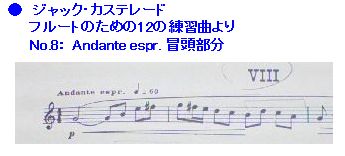

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.8:Andante espr.

・1つのモチーフがあって、それが8小節単位ほどで、ころころと調性が変化して行くような

感じの曲である。

ゆったりと息の長いフレーズを吹くので、8分音符が続くところでは、大きく数えて吹かない

と滑らか感が出ない。

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

・結局、私の希望で、この曲が発表会の曲に決まった。

調べてみたら、この曲は約6年前(2011/1~)に先生のレッスンを受けている。

今日は、冒頭から第1テーマの部分を吹いてみた。

またフレーズの組み立て方を思い出しながら、練習を進めようと思う。

'16/3/13(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

・この曲の演奏時間は長い。11分30秒ほどかかる。

発表会での持ち時間は、1人最長で、10分位なので、適当に省略して、ショートカットで

先に進む手だてが必要になる。

まあこれは、進めながら決めればよい。

今日は、感じを掴むため、一応、つっかえながらだが通して最後まで吹いてみた。

練習では、最初の2ページほどしか吹いていなかったが、つっかえながらも

割と気持ちよく吹けたと自分では思っている。

'16/3/20(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

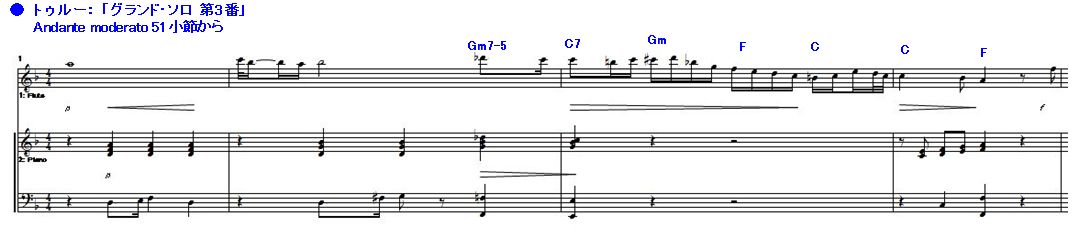

・下譜例52小節4拍目からは、意表をついたテンションコード:Gm7-5が出てくるが、次の小節では、

割と早く通常のコード進行に戻る。

このコードトーンの変化を感じて吹くとよい。

'16/3/27(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

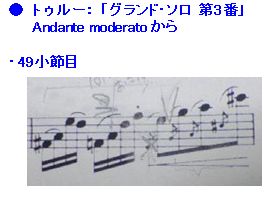

・下譜例の大きなスラーの中で、シの音を基音にしたジグザグ模様のようなフレーズを

吹く場合、完全にタンギング無しだと、シに下降した時に音がひっくり易いので、ここは

軽く"Du"という発音の柔らかいタンギングで吹いた方が無難だし、殆どばれない。

'16/4/3(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

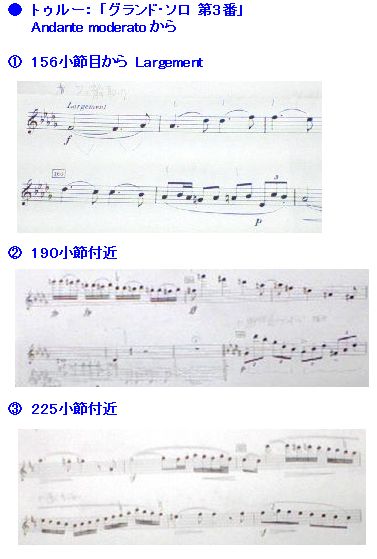

・いくつか、アドバイスを頂いたので、覚書きとして書いておく。

① 第一テーマが終わって、ピアノの間奏(伴奏)が入った後の、淡々とした、ゆるやかな

感じのメロディである。

赤丸で囲んだ音の音価が短くならないように注意すること。

② オクターブの装飾であるが、低域の装飾音は、極短く、そして主音のオクターブ上の

音はテヌートぎみに吹くとよい。

低域の短い音は腹を使わないと、歯切れよく出ない。少しでも力むと、ひっくり返るし

いやらしいところ。

③ タランテラ風のフレーズが続くが、この装飾音は、Cトリルキーを使ってかまわない。

'16/4/10(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

・いくつか、アドバイスを頂いたので、覚書きとして書いておく。

① 中間部の緩やかな感じの小節である。

4/4拍子だが、大きく1小節2拍取りでカウントした方が、吹き易いしレガート感が出る。

② ①の緩やかな小節が終ると、次のタランテラ風な小節へ導く小節が、6小節ほど現れる。

そこに長いシンコペーション・フレーズがあるが、ここは急がず、ピアノの16分のアルペジオ

に合わせるように。

③ タランテラ風のフレーズが終ると、続いて再び穏やかな長調のメロディが現れる。

ここの16分は急ぎがちにならないようインテンポを心掛けること。

'16/4/10(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

・いくつか、アドバイスを頂いたので、覚書きとして書いておく。

① 下譜例の最初の装飾音は無い方が自然だし吹き易いのでそうした方がよい。

② 全体を通して、中域或いは、低域からのオクターブを吹く場面が多いが、いつでも

唇の操作(ダブルオクターブの練習を思い出すとよい)だけで吹くように心掛けよう。

③ 緩やかな雰囲気の楽章があるが、遅すぎないように!!

④ 今回、譜面が8枚もあるので、予め譜めくりの位置を決めとかないといけない。

通し練習を何回もやる必要がありそう。

'16/4/24(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

・今日は、1回目のピアノ合わせの日

今回の伴奏のピアノの人は、大柄な男の人だったが、めりはりのある演奏でとても

吹き易かった。

最初に演奏時間を測るため、通しで最後まで吹く。約12分だった。やはり長い。

体力と集中力が必要。

幸い、中断することなく最後まで通せた。

いつものように、いくつか、アドバイスを頂いたので、覚書きとして書いておく。

① この曲には、裏拍の16分休符の後の16分音符から次の小節の頭の音に繋げる

パターン(確かこういうのをアーフタクトと言ったと思うが・・)が頻繁に出て

くるが、タイミングを正確に取る練習が必要。

② 長く伸ばす高域の音には、ビブラートを掛けるとよい。

③ 長く伸ばした後に、装飾音があるパターンも多いが、これもタイミングを正確に。

④ 休んだ後に、最初の音出しのタイミングが微妙に遅くなることがあるので、注意。

'16/5/1(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

・今日は、2回目のピアノ合わせの日(早いもんで来週が発表会本番)

今日も何とか無事、通せたが、いつものように、いくつか、アドバイスを頂いたので、

覚書きとして書いておく。

① 緩やかなフレーズが始まる前が、8分休符があって、その後の8分から入るパターン

が多いが、伴奏のアルペジオに乗り遅れないように注意。

② テンポを緩めるところと、速めるところのメリハリを付けるとよい。

③ ここまで来ると、足の開き具合とか、胸の張り具合とかの、リラックスした姿勢が

基本ではあるが大事な要素になってくる。譜面に近ずき過ぎると、肩幅狭く肩が上がって

くるので注意。

'16/5/8(日)

■ 曲

トゥルー: 「グランド・ソロ 第3番」

・本番当日がついに来た。

いつものことだが、練習の時の実力で吹けず、悔しい思いをまたしてしまった。

まあ体力的にきついくて長い曲ということもあるが、3ページ目の動きのある

小節が続くところで、何故か急に音が、かすかにしか出なくなった。

何時もなら、長く続く高音とかで、そういうことが起きるのだが、今回のは

そうではなく、完全に汗か何かで、唇の位置がずれたかのような感じが長く

続いた。懸命に、中断はしないと心に言い聞かせて吹き続けたかったが

そうもいかず、FLソロの半音階のところの2小節分が飛んでしまった。

長年フルートをやってて初めての事だ。精神的にもよい状態では今無いが・・・

そういうのが影響しているのかもしれないが・・また元気を出して明日から、生活があ

るので頑張んないと!!

それでも、気を取り直して一時は音が復活したが、もう一度最後の方で

同じことが起きた。

そんなこんなだが、何とか最後まで吹き続けた。

・あと気になった事と言えば、ピアノの伴奏テンポが全般的に、

ピアノ合わせの時より遅かったような気がする。

'16/5/22(日)

■ デュエット曲

「ジュゼッペ・ガリボルディ曲 フルートのためのデュエット 作品145」

第2集 F: 6曲の大きなデュエットより

No.6:第2楽章 Largo.

・2週間前の発表会の話でスタートした。

先生が言うには、出だしから唇の位置がずれていたが、それを修正しきれなかった

のがアクシデントの原因という話をしていた。

何年もフルートをやっているが、一度楽器を唇から離して、再セットする時に、

フルートは最適なアジャストが難しい部類の楽器に入ると思う。

先生は若い頃この練習だけで40分位したことがあるそうな・・

・さて気分を取り直してレッスン再開である。

久しぶりに先生とデュエットを楽しむ。

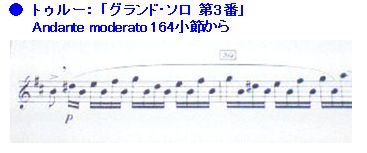

下譜例のような、ラルゴなテンポのゆったりとした、アリア風なメロディである。

最初から、2小節+1拍半を、一息で吹けるとよいが、ゆったりテンポなので

そうは行かない。

本来はここらから練習が必要だが、息の問題は後回しになりがち。(反省)

また最初の32分音符は、高音レに向かっての装飾ターンと考え吹くとよい。

'16/5/29(日)

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.8:Andante espr.

・1つのモチーフがあって、それが8小節単位ほどで、ころころと調性が変化して行くような

感じの曲である。2月にレッスンを受けているが、その後、発表会の曲のレッスンが続き、

今日が、2度目のレッスンとなった。

4拍子で書かれているが、2分音符1拍取りで大きく拍を感じて吹くように練習していた

のが良かったのか、割と上手く行く。

■ デュエット曲

「ジュゼッペ・ガリボルディ曲 フルートのためのデュエット 作品145」

第2集 F: 6曲の大きなデュエットより

No.6:第2楽章 Largo.

・ラルゴのゆったりとしたテンポの中で、2ndと合わせないといけない。

やはり、2ndのアルペジオの伴奏パターンを良く聞かないと合わない。

合うと結構綺麗にハモルので気持ちが良い。

'16/6/5(日)

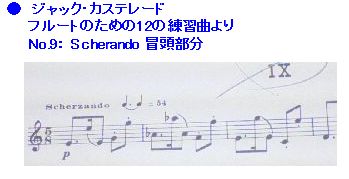

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.9:Scherzando

・5拍子で、かなりの飛躍パターンが続く曲だが、おもしろい曲想である。

低い音への飛躍下降の時、音がはっきり出ない箇所があったが、5拍子はキープ

出来ていたのでOKになる。

'16/6/12(日)

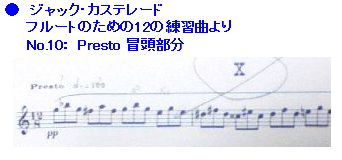

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.10:Presto

・調性は殆ど無いと考えてよい。

刺繍音の連続で、いつまでたっても区切りの感じがはっきりしなく、浮遊しているような

感じの曲のせいか、ダイナミックスの指定は、ピアノか、ピアニシモである。

運指が難しく、最初の部分しか練習してなかったが、何とか完走OKとなる。

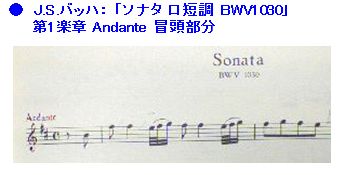

■ 曲

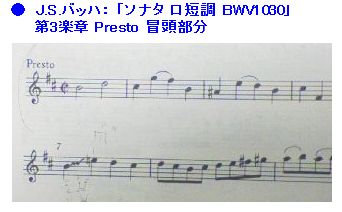

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

・久しぶりに、バロックをやることになった。

ここ3年位は、ロマン派・近代の曲中心であったが。

たまに戻るのもよいかなと思った。

このBWV1030のソナタは、バッハのソナタの中でも最もスケールの大きい曲として

知られています。

もちろん初めて吹く曲になりますが。

32分2つ+16分1つのパターンが随所に出てくるが、これが3蓮になるないように注意。

第2主題から細かい音形の連続が出てくるので、最初は、8分1拍に数えて吹いた方が良い

と感じた。

最初のシンコペーションの8分はテヌートで。

'16/6/19(日)

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

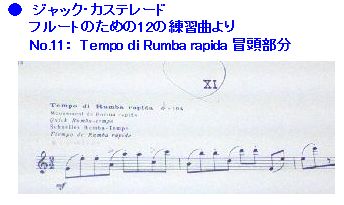

No.11:Tempo di Rumba rapida

・速いルンバのテンポでという指示がある。

アクセントの位置(2/2でカウントし、1拍目最後の8分と、2拍目3個目の8分)

に注意すること。

また、その1つ前の音をスタッカートで歯切れよく吹くこと。

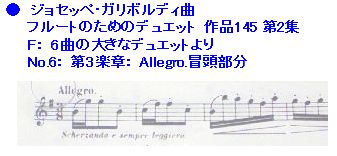

■ デュエット曲

「ジュゼッペ・ガリボルディ曲 フルートのためのデュエット 作品145」

第2集 F: 6曲の大きなデュエットより

No.6:第3楽章 Allegro.

・このデュエット曲集の最後の曲である。

3/8拍子のスケルッアンド(戯れるように。軽快にを表す曲想表記)

最後の曲だが、そんなに難しくなくOKになる。

'16/6/26(日)

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.11:Tempo di Rumba rapida

・終始ルンバの、タ・ツ・ツ・タ・ツ・ツ・タタのリズムに乗って最後まで完走。

音がはっきり出ないところ(低音)があったが、リズムは狂ってなかったので

OKになる。

'16/7/3(日)

■ 曲

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

第1楽章 Andante

・冒頭のシンコペーションの、4分にはアクセントを付けずに、むしろ弱めに吹く。

通常のシンコぺは強くするが、ここは控えめな感じにする。

・装飾音を含め、細かい譜割りと休符が出てくるが、基本インテンポで流れるように吹く。

最初はメトロノームを使って正確なテンポで吹く練習をするとよい。

'16/7/10(日)

■ 練習曲

ジャック・カステレード

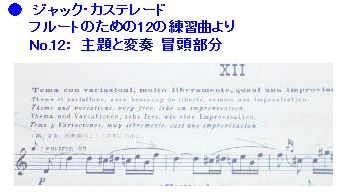

フルートのための12の練習曲より

No.12:主題と変奏

・カステレードの最終No.の練習曲である。

拍子の指定がない譜面で、この曲は、現代音楽そのものである。

表題の横に、「即興曲のように非常に自由に」とある。

テンポの指定が細かくされているので、それを指標に吹くとよい。

冒頭の部分は、たぶん前奏といった感じ。

数小節前奏があって、ゆったりとした感じの主題に入る。

その後に、アドリブ風の変奏部が展開される。

正直とても難しいが、ゆっくり進めて行くつもり。

'16/7/17(日)

■ 曲

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

第1楽章 Andante

・今日は代講の先生によるレッスンとなった。

ピアノが弾ける先生なので、伴奏していただいた。

バッハのソナタは、左手(主に助奏・旋律部)と右手(通奏低音部)のピアノと、単旋律のフルート

が絶妙なタイミングで絡み合って、流れるように曲が進行していく。

この感じが出ないといけないので、テンポは余り揺らさないのが基本だと思う。

特に細かい休符のところで、ブレス間隔が長くなって遅れるのはよくない。

'16/7/31(日)

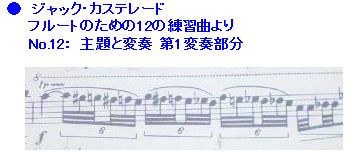

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.12:主題と変奏

・変奏部に速い(veloce)フレーズが出てくるが、これは単純な半音階進行ではない。

ところどころ全音間隔になっていて直ぐに半音間隔に戻るような音使いになっている。

どこかオリエンタルな雰囲気を感じる。

またここは基本、8分音符1拍に取って数える。64分なので、32分相当になり、4つで

半拍の勘定になる。

だけどよく見ると、最初の4つブロック後の、64分は5つある?

ここはたぶん5蓮譜と考えればよいはず。

'16/8/7(日)

■ 曲

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

第1楽章 Andante

・バッハのフルートソナタは大別すると、フルートと通奏低音の為のソナタと、

フルートとオブリガードチェンバロの為のソナタの、2つがある。

この、BWV1030は、後者のソナタになる。

前にも書いたが、チェンバロの左手(主に助奏・旋律部)と右手(通奏低音部)が

フルートの単旋律と絶妙に絡み合って流れるように曲が進行して行く。

なので、チェンバロのフレーズがどのタイミングで出てくるかを良く聞いて

合わせることが必要になる。

今日は、先生が吹くチェンバロのオブリガードフレーズに合わせて、一応最後まで

吹いてみた。

'16/8/21(日)

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.12:主題と変奏

・変奏部に、オクターブのトリルが出てくる。

ラとシのトリルである。

ラとシ♭なら割と楽なのだが、ここは、替え指が必要である。

アルテの第3巻で替え指の練習曲をさんざんやったが、それには出てこなかったような・・

オクターブの、ラとシのトリルは次のようにやれば多少は楽?

左: F3の運指/ 右:人差し指+薬指を抑え、小指は離し、右の指をトリルする。

'16/8/28(日)

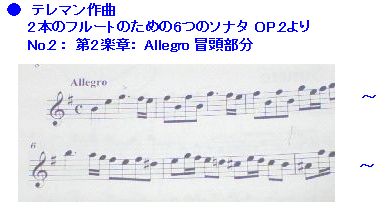

■ デュエット曲

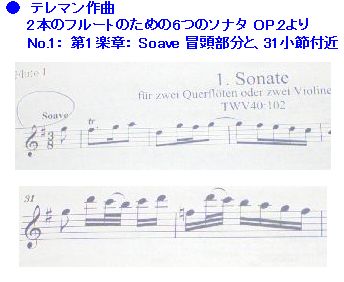

「テレマン作曲 2本のフルートのための6つのソナタ

OP.2」より

No.1:第1楽章 Soave.

・新しい、デュエット曲集をやることになる。

今回は、テレマンの6つのソナタである。

表題の、Soaveとは、優しくという意味らしい。

3/8拍子であるが、31小節付近(下譜例の、下段の譜面)のような、あまり

見かけない譜割りのフレーズが出てくるが、このパターンだと、強く元気な

感じになり易いが、表題の指示にあるように「優しい」感じで吹くこと。

'16/9/4(日)

■ 曲

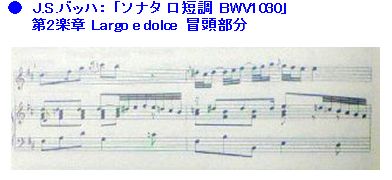

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

第2楽章 Largo e dolce

・6/8拍子の緩やかな楽章です。

譜割りが細かいが、リズムを正確に取らないと、ピアノと合わない。

特に、冒頭2小節目は、ピアノがシンコぺのリズムで進行して行くので注意。

'16/9/11(日)

■ 練習曲

ジャック・カステレード

フルートのための12の練習曲より

No.12:主題と変奏

・後半部を吹く。

拍子が書かれてないが、64分音符がmaxなので、32分音符4つを、8分と等価で、1拍に

数えて吹くようにする。

それでも、奇数連符がでてくるので、それをどう数えるかの解釈が難しい。

符割りを正確に読むことをしないと、この曲は、でたらめに聞こえる。(特に即興性のある変奏部)

一応この練習曲も最後まで通しではないが吹いたので良しということになった。

'16/9/18(日)

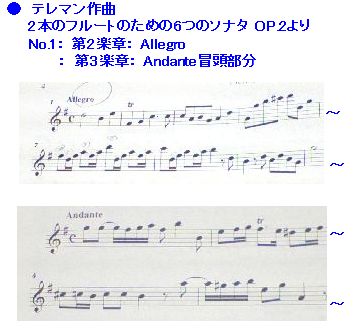

■ デュエット曲

「テレマン作曲 2本のフルートのための6つのソナタ

OP.2」より

No.1:第2楽章 Allegro 及び、第3楽章

Andante

・今日は代講の先生によるレッスンとなる。

テレマンのデュエット曲No.1の、2,3楽章を先生の2nd FLと合わせ吹いてみた。

2楽章はアレグロだが、かなり遅いテンポで最初は合わせた。

2回目は少し速めにした。

ろくに練習してなかったが、何とか合わせることが出来た。

やはり、2ndも自分で吹いて、どう絡んでいるか理解してないとデュエットは、

上手く吹けない。

・時間が余ったので、完全所見で3楽章も合わせてみた。

アンダンテだが、かなり遅めに吹いた。

遅目の時は、半拍単位で丁寧にカウントしながら吹かないとリズムがいい加減に

なってしまうので注意。(まあ基本的なことだが・・・)

'16/9/25(日)

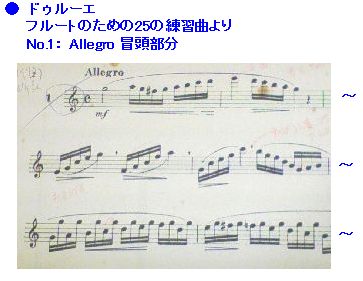

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.1:Allegro

・今迄、代表的なフルートの練習曲集は殆どやって来ている。

アルテス1~3巻、ケーラー1~3巻、アンデルセン Op.21等である。

今回は、今のレッスンセンターに通う以前に自己流でフルートを吹いていた頃、

(1970年なので高校3年の頃)銀座のヤマハで購入した、

「ドゥルーエの、25の練習曲」をレッスンでやることになる。

今のレッスンセンターに通い始めた初日に、この練習曲集の中の1曲を先生の前で吹いた記憶

がある。(現在の先生のとは違う先生だが)

E♭の運指が違っていることを指摘され、結局、アルテスの1巻から始めることになったことを

覚えている。

・久しぶりに、No1の、Allegroを吹いた。

この練習曲集は、基礎練習(各調の、音階・分散和音・飛躍進行等)のかたまりのような内容

で、中級レベルといった感じであるが、ある程度、速いテンポで吹くとなると、そんなに簡単ではない。

下譜例の3行目のような飛躍のフレーズは、力を抜いて吹かないとスピードが上がらない。

またアパーチャを狭め、音域が変わっても唇の変化は極く僅かということを忘れないことが大事。

この曲は一応OKになる。

'16/10/2(日)

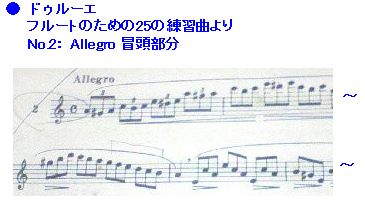

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.2:Allegro

・3連主体のイ短調(Am/ A moll)の練習曲

1小節内のスケールの後半2拍の下降を急がないように注意!!

練習曲なのでテンポが揺れるのは良くない。

'16/10/9(日)

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.3:Moderato

・16分主体のヘ長調(F/ F dur)の練習曲

全域に渡って良い音色で吹けているか? 良く自分の音を聞くことが大事。

特に、低域から中域に移った時に、中音が細い音になったりするので注意。

■ 曲

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

第2楽章 Largo e dolce

・全体にゆっくりしたテンポだが、譜割りが細かいのでリズムをキープしないとピアノと合わない。

また装飾的に入れているフレーズもあるので、主体となる音とのバランスが重要となる。

装飾的に入れているフレーズは軽めに吹くようにするとよい。

あと、転調が効果的に行われて、ドラマティックな曲なので、ゆったりと気分を出して吹くとよい。

'16/10/16(日)

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.4:Allegro

・3連主体のニ短調(Dm/ D moll)の練習曲

テンポが揺れないように注意!!

喉を開いて(TuでなくKoとタンギングしてみると良い)全域で均一な音色で吹けているか

自分の音をよく聞く意識が必要。

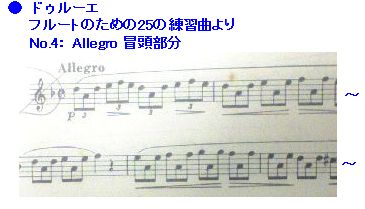

'16/10/23(日)

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.5:Allegro Moderato

・16分主体の変ロ長調(B♭/ B dur)の練習曲

フォルテ・クレッシェンドの指示があるが、頭の音を強くし、後ろの3音は、テヌートぎみに

軽く吹くとよい。

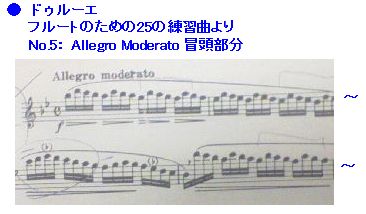

'16/10/30(日)

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.6:Allegro Moderato

・ト短調(Gm/ G moll)の練習曲

これは、右手小指の練習と思われる。

レ・ミ♭・レ・ミ♭の連続がひつこく現れる。

中域のそれはまだ良いが、低域に於いてこの音の並びを繰り返されると、かなり

きびしい。

ただでさえ鳴りにくい音なのでなおさらだ。

ちょっとでも力が入って唇の形が乱れると、ひっくり返ったり、最悪音が出ない場合もある。

何年もやっているが、低域の音出しは難しいと感じる。

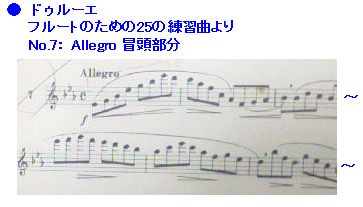

'16/11/6(日)

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.7:Allegro

・変ホ長調(E♭/ Es dur)の練習曲

全音域で音色がバラバラにならないように、よく聞いて。

■ 曲

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

第3楽章 Presto

・2/2拍子のプレスト

7小節目の波型マークは、全音のグリサンドと思えばよい。

ド#・レが、最初のシの中に納まる音価で装飾音として入れる。

ダブルタンギングは、ひとつひとつの音が短く曇った感じになるぬように注意。

特に、低域に移行した時に注意。

'16/11/13(日)

■ デュエット曲

「テレマン作曲 2本のフルートのための6つのソナタ

OP.2」より

No.1:第4楽章 Allegro

・12/8拍子の、ジーグ風(楽しい踊り風)の曲

符点4分音符が、次の8分3つの頭の、8分にタイで連結されているパターンが多く

出てくる。

タイの音が長くならないように注意。

次の8分3つの頭の、8分のところで、ブレスするつもりで吹くと、上手くリズムが取れる。

■ 曲

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

第3楽章 Presto

・この曲は、ポリホニースタイルの曲。

フルートと、チェンバロの右手(主にメロディ)・左手(ベース)の、メロディが、数小節単位

で絡み合って行くように進行する。

その様子を良く聞いて、音楽を楽しむと良い。

'16/11/27(日)

■ デュエット曲

「テレマン作曲 2本のフルートのための6つのソナタ

OP.2」より

No.1:第4楽章 Allegro

No.2:第1楽章 Largo

・代講の先生によるレッスンとなる。

以下譜例の、テレマンのデュエット曲をやった。

No.1:第4楽章 Allegroは、3連の各音の音価が均等になるように注意することと、

タイの音が長くならないように注意。

No.2:第1楽章

Largoは、殆ど初見で合わせたが、割と上手く行く。

3/2拍子のラルゴなので、そんなに遅くしない。

'16/12/4(日)

■ デュエット曲

「テレマン作曲 2本のフルートのための6つのソナタ

OP.2」より

No.2:第1楽章 Largo

・先生復帰。

・先生と、この曲をやるのは初めて。

2つのテーマが、交互に折り重なるようにして進行して行く感じで、しかも、3/2拍子

なので、曲の構成を理解してないと、途中で、おやぁと思って止まってしまいがち。

'16/12/6(日)

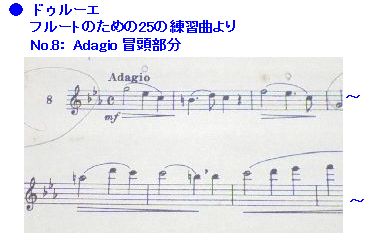

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.8:Adajo

・ハ短調(Cm/ C moll)の練習曲

この曲は、このレッスンセンターに入会した初日に、自己流時代に購入した

この練習曲集の中から選んで、先生(現在の先生とは別)の前で吹いた思い出の曲である。

穏やかな、ゆるやかなテンポであるが、強弱記号での指定が細かく出てくる。

なるべくメリハリを付けて吹けると良いが、低域のフォルテや、高域のピアノのコントロール

は今でも難しく感じる。

全音域で、唇の変化(張りとか、アパーチャ)は、極わずかだが、この加減が難しい。

■ 曲

J.S.バッハ: 「ソナタ ロ短調 BWV1030」

第3楽章 Presto

・何回かやっているが、なかなか良い感じで吹けた。

全体的に、前へ前へといった精力的な感じの曲だが、部分的には、優しさが感じられる

フレーズ(8分で半音間隔で進行していく所)もあるので、対比をつけられると良い。

'16/12/25(日)

■ 練習曲

ドゥルーエ

フルートのための25の練習曲より

No.8:Adajo

・代講の先生によるレッスンとなる。

まあ殆どよいのだが、音程差が3度・4度、多いところではオクターブ以上のところが

出てくるので、耳を効かせて正しい音程で吹くように。

あとはやはりいつもの低音の問題である。

ふわーとした感じで鳴ったとしても響きが良く音程が正しければOKとしよう。

■ デュエット曲

「テレマン作曲 2本のフルートのための6つのソナタ

OP.2」より

No.2:第2楽章 Allegro

・かなり快活な感じの、2ndとの絡みも楽しめるデュエット曲である。

全体的には、神経質になり過ぎず、いい感じのデュエットになったと思う。