仠2012擭搙偺儗僢僗儞擔婰

'12/1/8乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僋乕僾儔儞嶌嬋乽Concert乿傛傝

丂丂Chaconne Legere

丂丒怴弔偺弶儗僢僗儞偼丄僨儏僄僢僩偐傜偲側偭偨丅

丂丒僼儔儞僗晽憰忺偑摿挜揑側丄僠僃儞僶儘揑憈朄傪巚傢偣傞嬋丄4嬋偱峔惉偝傟乽Chaconne

Legere乿偼

丂丂偦偺嵟屻偺嬋偱偁傞丅乮Prelude丒Air丒Sarabande丒Chaconne

Legere偺寁4嬋乯

丂丒偙偺嬋偵娭偟偰偼丄壒堟揑偵偼拞堟乣崅堟偺僜摉傝傑偱偟偐弌偰偙側偄偺偱丄栤戣側偄偑丄嵶偐偄壒晞

丂丂偱偺憰忺偑僔儞僐儁儕僘儉偺拞偵弌偰偒偰丄偟偐傕3/8攺巕宯側偺偱丄晞撉傒偲儕僘儉庢傝偑戝曄丅

丂丂帺暘偺巚偄崬傒偱丄攺偺悢偊曽偑堘偭偰偄傞偲偙傠偑丄2売強偁傝丄愭惗偵偼柪榝傪偐偗偰偟傑偭偨偑

丂丂3夞栚偱傛偆傗偔丄愭惗偺2nd僼儖乕僩偲崌傢偡帠偑弌棃偨丅

丂

'12/1/15乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No.16丗Andantino

丂丂乮傾儖儁僕僆偲僩儕儖丄僼僃儖儅乕僞偲僇僨儞僣傽丄媦傃庬乆偺崌棟揑側塣巜偺楙廗乯

丂丒Andante晹傛傝丄2nd偑掅堟偱偺儊儘僨傿傪憈偟丄1st偼偦傟偺僆僽儕僈乕僪傪憈偡傞宍偵側偭偰偄傞丅

丂丂憰忺亄僩儕儖懡梡偺僼儗乕僘偺楢懕偱丄嵟弶偼憰忺傕僩儕儖傕庢傜側偄偲丄2nd偲崌偣傞偺偑擄偟偄丅

丂丒崱擔偼丄僩儕儖傕擖傟偰搑拞傑偱悂偔偑丄朻摢偺儔#偺僩儕儖偐傜丄儔#=僔侒偩偐傜丄C#偲偺僩儕儖姩堘偄偟偰悂偄偰

丂丂偟傑偭偨丅偙傟偼丄儔#佁僔偺僩儕儖偵側傞丅

丂丂偙偺傛偆偵丄尦乆#5偮偺挷偺忋丄僩儕儖側偺偱僩儕儖偺忋偺壒偑壗偵側傞偐傪惓妋偵敾抐偡傞偺偑扨弮挷傛傝擄偟偄丅

'12/1/29乮擔乯

仭丂僜僲儕僥乮僟僽儖丒僆僋僞乕僽僗乯

丂丒偙偺婎杮楙廗傕丄偩偄傇挿偄娫傗偭偰偄傞偺偱丄崱擔偼彮偟僥儞億傪懍傔偰傗偭偰傒偨丅

丂丂旘桇偑僉僣僀偺偱丄嬌抂偵怬傪曄偊偨傝懅埑傪曄偊偨傝偡傞偲丄僥儞億偼忋偑傜側偄丅

丂丂嵟彫尷偺怬偲偦偺廃曈偺摦偒偱悂偔偙偲偑戝帠丅

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No.16丗Andantino

丂丂乮傾儖儁僕僆偲僩儕儖丄僼僃儖儅乕僞偲僇僨儞僣傽丄媦傃庬乆偺崌棟揑側塣巜偺楙廗乯

丂丒崱擔偼僇僨儞僣傽晹偐傜嵟屻傑偱悂偔偑丄傗偼傝挷惈偑擄偟偔僟僽儖僔儍乕僾傕悘強偵弌偰偔傞偺偱晞撉傒偑

丂丂戝曄丅偦傟偱傕暦偄偰偄傞恖偵偼丄偦傟傪姶偠偝偣偰偼懯栚丅扨弮挷偺帪偲摨偠姶妎偱悂偗傞傑偱楙廗偑

丂丂昁梫丅戝嶨懡偱偁傞偑偙偺楙廗嬋偼椙偟偲側偭偨丅

仭丂嬋

丂丂儌乕僣傾儖僩丂乽RONDO乿in

D major, K.Anh.184乿丂愭惗偺僼儖乕僩敽憈偵崌傢偣捠偟丅

丂丒儕僘儉庢傝偵拲堄丅丂椺偊偽晅揰8暘壒晞亄16暘壒晞偺僷僞乕儞偵偍偄偰

丂丂晅揰8暘壒晞傪怢偽偟偰偄傞棤偱丄敽憈宯偑嵶偐偄崗傒傪擖傟偰偄傞応崌丄偦偺崗傒傪姶偠偰側偄偲

丂丂師偺16暘偺僞僀儈儞僌偑敽憈宯偲旝柇偵崌傢側偔側傞偺偱丄偦偙偼傗偼傝楙廗偑昁梫丅

丂丂偦傟偱傕妱傝偲弴挷偵丠丠嵟屻傑偱姰憱偟偨偺偱偙偺嬋傕OK偵側傞丅

'12/2/5乮擔乯

'12/2/5乮擔乯

仭丂嬋

丂丂僑僟乕儖丂乽慻嬋 OP.116傛傝丄戞2嬋丗Idylle乮杚壧乯乿

丂丒杚壧偲偐揷墍嬋偺堄枴偑偁傞乽Idylle乿偼丄彫愳偺偣偣傜偓傪巚傢偣傞僺傾僲敽憈偐傜巒傑傞偑丄偦傟偵忔偭偰

丂丂戝偒側僼儗乕僘傪姶偠丄妸傜偐偵慁棩傪宷偘偰悂偗傞偲椙偄丅

丂丒壒偺旘桇偑杦偳弌偰偙側偄偺偱丄偦偺揰偼擄偟偔側偄偑丄壗夞偐揮挷傪孞傝曉偟偰偄傞偺偱晞撉傒偵偼拲堄

丂丂偑昁梫偱偁傞丅

丂丒崱擔偼嵟弶偺儗僢僗儞偱偼偁偭偨偑丄嵟屻傑偱悂偄偨丅偦傟側傝偵偼悂偗偨偲巚偆丅

丂

'12/2/12乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

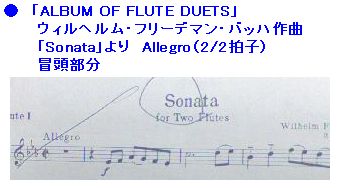

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僂傿儖僿儖儉丒僼儕乕僨儅儞丒僶僢僴嶌嬋乽Sonata乿傛傝

丂丂Allegro(2/2攺巕乯

丂丒偙偺嬋偼丄偩偄傇慜偵儗僢僗儞傪庴偗偰堦墳OK偵側偭偰偄傞嬋偱偁傞偑丄偦偺帪偼丄杮棃2/2攺巕偱攺巕傪

丂丂庢傜側偄偲偄偗側偄偲偙傠丄擄偟偄偺偱丄4/4僇僂儞僩偱悂偄偰偄偨丅

丂丒婎杮僇僲儞宍幃偱彂偐傟偰偄傞偙偺嬋偼丄2ndFlute偲偺僔儞僐儁乕僔儑儞偱偺棈傒偑懡偔丄惓妋偵壒埵抲傪

丂丂崌傢偣傞昁梫偑偁傞丅4/4僇僂儞僩偱庢傟偽晞撉傒偼堈偟偔側傞偑丄偁傞掱搙偺懍偝偑昁梫側偙偺嬋偱偼丄

丂丂棳傟偑懝側傢傟傞偺偱丄崱夞偼惓婯偵2/2僇僂儞僩偱偺僠儍儗儞僕偲側偭偨丅

仭丂嬋

丂丂僑僟乕儖丂乽慻嬋 OP.116傛傝丄戞2嬋丗Idylle乮杚壧乯乿

丂丒嵟弶偺悢彫愡偩偗丄僇儔僆働偺僺傾僲敽憈偵崌傢偣偰悂偄偰傒偨丅

丂丂備偭偨傝栚偺僥儞億側偺偱丄偮偄壧偄偨偔側傞偑丄僀儞僥儞億傪僉乕僾偟偰棳傟側偄偲丄僺傾僲偲崌傢側偔側傞丅

丂丂椺偊偽丄晅揰4暘壒晞偑偮偄挿偔側偭偰偟傑偆僷僞乕儞偱偁傞丅

'12/2/19乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僂傿儖僿儖儉丒僼儕乕僨儅儞丒僶僢僴嶌嬋乽Sonata乿傛傝

丂丂Allegro(2/2攺巕乯

丂丒慜夞偵懕偄偰俀夞栚偺儗僢僗儞偲側偭偨丅懡彮備偭偔傝栚偺僥儞億偱偼偁偭偨偑丄愭惗偺2nd偲偺妡偗崌偄偼

丂丂壗偲偐嵟屻傑偱姰憱偟偨丅

丂丒師夞偼丄偨傇傫懍偄僥儞億偺2攺巕庢傝偱偺儗僢僗儞偵側傞偲巚偆丅

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No.16丗Andantino

丂丂乮傾儖儁僕僆偲僩儕儖丄僼僃儖儅乕僞偲僇僨儞僣傽丄媦傃庬乆偺崌棟揑側塣巜偺楙廗乯

丂丒戝嶨懡偱偼偁傞偑丄OK偲側偭偨嬋偱偁傞偑丄枹偩傑偲傕偵愭惗偺2nd偲崌傢偣偰側偄偺偱丄嵞搙挧愴偲偄偆偙偲

丂丂偵側偭偨丅

丂丒挷惈偲巜偑旕忢偵擄偟偄楙廗嬋偱偁傞偑丄嬋帺懱偼鉟楉側僆僽儕僈乕僪偲慁棩偱丄偲偰傕岲偒側嬋偩丅

丂丂傕偆巄偔傗傜側偄偩傠偆偲巚偭偰偄偨偺偱丄嵟嬤2廡娫埵偼悂偄偰側偄偣偄傕偁傝丄傗偼傝晥撉傒偲塣巜偵婥傪

丂丂偲傜傟丄2nd偲崌傢偣傞偙偲傛傝帺暘偺偙偲偱惛堦攖偲偄偆姶偠偱偁偭偨丅

'12/2/26乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No.16丗Andantino

丂丂乮傾儖儁僕僆偲僩儕儖丄僼僃儖儅乕僞偲僇僨儞僣傽丄媦傃庬乆偺崌棟揑側塣巜偺楙廗乯

丂丒屄恖楙廗偺惉壥偑偁偭偨傛偆偱丄崱夞偺愭惗偲偺僨儏僄僢僩偼斾妑揑忋庤偔峴偭偨丅

丂丒師夞傛傝丄No.17丗Allegro乮擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺慻崌偣偺丄僔儞僌儖偲僟僽儖僞儞僊儞僌偺楙廗乯

丂丂傪傗傞梊掕丅

仭丂嬋

丂丂僑僟乕儖丂乽慻嬋 OP.116傛傝丄戞2嬋丗Idylle乮杚壧乯乿

丂丒儊儘僨傿儔僀儞偑攇懪偮姶偠偱丄摨偠僼儗乕僘偺孞曉偟傕懡偔尒傜傟扺乆偲恑傫偱偄偔偑丄揔強偵僥僰乕僩傪巊偆

丂丂偲偐丄嫮庛偺曄壔傪堄恾揑偵偮偗丄昞忣朙偐偵悂偗傟偽傛偄偲巚偆丅

'12/3/4乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僂傿儖僿儖儉丒僼儕乕僨儅儞丒僶僢僴嶌嬋乽Sonata乿傛傝

丂丂Allegro(2/2攺巕乯

丂丒愭惗偺2nd偲偺僨儏僄僢僩丄奣偹OK偲側傞丅師夞偼丄摨僞僀僩儖戞3嬋偺丄乽Allegro乮2/4攺巕乯乿偺梊掕丅

仭丂嬋

丂丂僑僟乕儖丂乽慻嬋 OP.116傛傝丄戞2嬋丗Idylle乮杚壧乯乿

丂丒崱擔偼丄僇儔僆働CD偺僺傾僲敽憈偵崌傢偣偰嵟屻傑偱悂偄偰傒偨丅

丂丒僺傾僲偺敽憈僷僞乕儞偑丄廔巒16暘壒晞4偮偱偺3攺崗傒側偺偱丄帺暘彑庤偵壧偄夁偓傞偲崌傢側偔側傞丅

丂丂傑偨丄榓壒偑暋嶨偱巜偑擄偟偄売強偼丄敽憈偺攺偺摢偺壒傪暦偄偰側偄偲丄偪傚偭偲偢偮抶偔側偭偰偔傞丅

丂丂儊僩儘僲乕儉傪16暘宯儕僘儉偵偟偰丄偦傟偵崌傢偡楙廗傪偡傞偲傛偄偐傕丅

'12/3/11乮擔乯

仭丂楙廗嬋

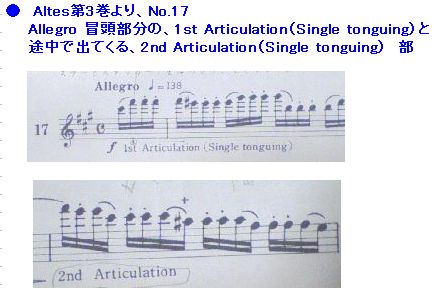

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No.17丗Allegro

丂丂乮擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺慻崌偣偺丄僔儞僌儖偲僟僽儖僞儞僊儞僌偺楙廗乯

丂丒1st Articulation偼丄慜偺2壒偑僗儔乕偱丄屻偺2壒偑僗僞僢僇乕僩偺僷僞乕儞

丂丂仺丂僗儔乕偺2斣栚偺壒偑抁偔側傝偑偪側偺偱拲堄偑昁梫丅

丂丒2nt Articulation偼丄慜偺2壒偑僗僞僢僇乕僩偱丄屻偺2壒偑僗儔乕偺僷僞乕儞

丂丂仺丂摢偺16暘偑僗僞僢僇乕僩側偺偱庛偔側傝偑偪偵側傝丄屻懪偪偵暦偙偊傞偺偱丄摢偵傾僋僙儞僩傪堄幆偟偰

丂丂丂丂悂偔偲椙偄丅

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僂傿儖僿儖儉丒僼儕乕僨儅儞丒僶僢僴嶌嬋乽Sonata乿傛傝丂戞3嬋

丂丂Allegro(2/4攺巕乯

丂丒壓恾偺偛偲偔丄2nd偺16暘崗傒傪丄傛偔暦偄偰16暘扨埵偱僞僀儈儞僌傪崌傢偣傞楙廗偑昁梫丅

'12/3/25乮擔乯

'12/3/25乮擔乯

仭丂嬋

丂丂僑僟乕儖丂乽慻嬋 OP.116傛傝丄戞2嬋丗Idylle乮杚壧乯乿

丂丒崱擔偼僇儔僆働柍偟偱丄慡懱傪捠偟偰悂偄偰傒偨丅

丂丒掅堟偺柭傝偺埆偄壒偵側傞偲丄柍堄幆偵曄側傾僋僙儞僩偑偮偄偰偟傑偆傜偟偔拲堄偑昁梫丅

丂丂忢偵嬋偺昞忣晅偗傪堄幆偟偰悂偗傞偙偲偑戝帠丅

丂丒嬋偺拞娫晹偵弌偰偔傞丄偪傚偭偲暋嶨側敿壒恑峴揑榓壒偺偲偙傠偼丄壗偐偵栤偄偐偗柾嶕偟偰偄傞傛偆側姶偠傪

丂丂弌偟偰悂偔偲丄巜傕擄側偔摦偔丅偦偆偄偆堄幆晅偗偑忢偵昁梫丅

丂丒偙偺嬋偼堦墳OK偵側傞丅師夞偼丄戞1嬋偺乽ALLEGRETTO乿傪傗傞梊掕偩偑丄偦傠偦傠5寧偺敪昞夛偺嬋傪寛傔

丂丂側偄偲丒丒丒

丂

'12/4/1乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No.17丗Allegro

丂丂乮擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺慻崌偣偺丄僔儞僌儖偲僟僽儖僞儞僊儞僌偺楙廗乯

丂丒愭惗偺丄2nd僼儖乕僩偵崌傢偣丄堦墳嵟屻傑偱悂偔丅

丂丂偙偆挿偔僞儞僊儞僌偑懕偔偲搑拞偱愩偑旀傟偰偒偰壒偑捛廬偟側偔側偭偰偔傞偑丄偦偺帪偙偦椡傪敳偔偙偲偑戝帠丅

丂丂偙偺楙廗嬋偼堦墳OK偵側傞丅師夞偼丄No18.丗Allegretto乮擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺戞嶰偺宍偲戞巐偺宍偺

丂丂楙廗乯傪傗傞梊掕丅

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僂傿儖僿儖儉丒僼儕乕僨儅儞丒僶僢僴嶌嬋乽Sonata乿傛傝丂戞3嬋

丂丂Allegro(2/4攺巕乯

丂丒慜夞偐傜偺壽戣偲側偭偰偄傞丄16暘崗傒偵偄偐偵崌傢偣傞偐偲偄偆偙偲偵娭偟偰偼丄傑偩傑偩僋儕傾偟偰側偄丅

丂丒屄恖楙廗偱偼丄儊僩儘僲乕儉傪16暘崗傒偺僷僞乕儞偵偟偰丄偦傟偵崌傢偡楙廗傪偟偰偄偨偑丄梋傝偵傕暦偒夁偓傞偲

丂丂昁偢擖傝偑抶傟傞傛偆偱丄側偐側偐擄偟偄丅

丂丂捠忢偼丄婰晥捠傝丄1彫愡2攺庢傝偟偰丄栤戣偺売強偵側偭偨傜丄1彫愡4攺庢傝偱僞僀儈儞僌傪庢傟偽丄崌傢偣堈偔

丂丂側傞偐傕丠丠乮偦傕偦傕搑拞偱僇僂儞僩傪曄偊傞偙偲偵娭偟偰傕晄姷傟偱偁傞偺偱楙廗偑昁梫偩偑丒丒丒乯

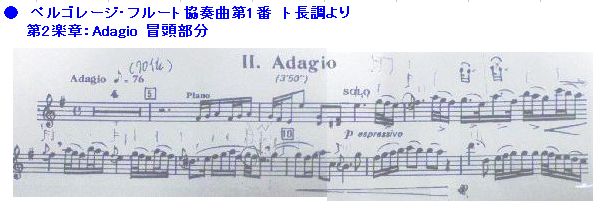

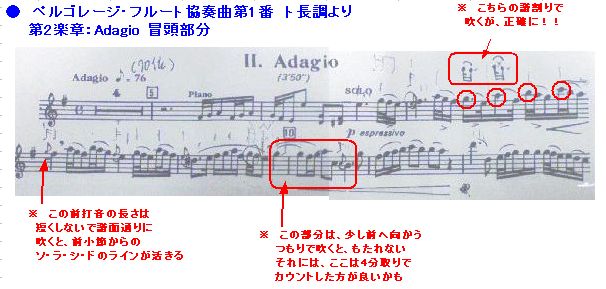

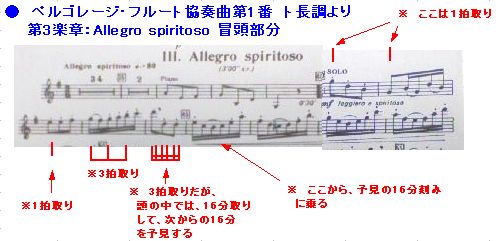

仸丂敪昞夛偺嬋偼丄帺暘偺慖嬋偱丄儁儖僑儗乕僕偺僐儞僠僃儖僩偐傜丄2妝復丗Adagio偲3妝復丗Allegro

spiritoso傪

丂丂傗傞偙偲偵寛傔偨丅乮埲慜愭惗偺儗僢僗儞傪庴偗偨嬋偩偑丄敪昞夛偱傗傞偺偼弶傔偰丅乯

'12/4/8乮擔乯

仭丂楙廗嬋

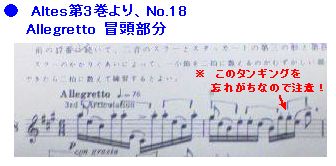

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No18.丗Allegretto

丂丂乮擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺戞嶰偺宍偲戞巐偺宍偺楙廗乯

丂丒崱傑偱偵丄杦偳宱尡偑柍偄僷僞乕儞偺丄傾乕僥傿僉儗乕僔儑儞偺楙廗偺偣偄偐丄僞儞僊儞僌偑昁梫側偺偵

丂丂僞儞僊儞僌柍偟偱悂偄偰偄傞晹暘偑柍堄幆偵偁傞傛偆偱丄拲堄偑昁梫丅

丂丂乮椺偊偽丄壓偺晥椺偺愒帤偱帵偟偨晹暘偱偁傞丅乯

仭丂嬋

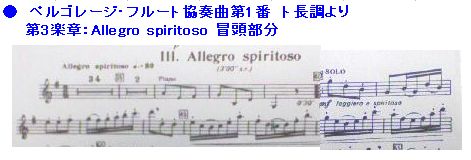

丂丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞3妝復丗Allegro

spiritoso

丂丒儊儘僨傿偲偟偰偼丄暘嶶榓壒拞怱偵峔惉偝傟偰偄傞姶偠偱丄偙傟偲偄偆摿挜傕側偄姶偠偩偑丄嫤憈嬋側偺偱丄偁傞庬偺

丂丂壺傗偐偝偑昁梫丅

丂丂僞儞僊儞僌帪偺丄妠偲怬偺摦偒傪嬌椡梷偊偰丄帟愗傟椙偔柧傞偔墘憈偡傞偙偲偑戝帠丅

'12/4/22乮擔乯

仭丂嬋

丂丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞3妝復丗Allegro

spiritoso

丂丒巹偵偲偭偰丄偨偩悂偔偩偗側傜丄偦傫側偵擄偟偄嬋偱偼側偄丅

丂丒僞儞僊儞僌偺弖娫偐傜丄柧傞偔嬁偄偨壒偑弌傞偺偑棟憐偩偑丄拞乆偦偆偼偄偐側偄丅

丂丂偦傟偼丄懡偔偺応崌丄怬偺弨旛偑廫暘弌棃偰側偄偺偵丄僞儞僊儞僌傪庡偵悂偒巒傔偰偟傑偆偙偲偑尨場偟偰偄傞丅

丂丂摿偵丄僗僞僢僇乕僩摍偺抁偄壒偺帪偵尠挊偱偁傞丅

丂丂怬偑庡丄僞儞僊儞僌偼廬偲峫偊丄僜僼僩丒僞儞僊儞僌傪栚巜偟偰楙廗傪懕偗傞偟偐側偄丅

丂丒傑偨摿偵壒偑挼桇偟偰偄傞売強偱丄壒掱偑掅偔側傞偲柧傞偄姶偠偑弌側偄偺偱丄傛偔帹傪棙偐偣偰惓偟偄壒掱偱

丂丂悂偔偙偲偑昁梫偱偁傞丅

'12/4/29乮擔乯

仭丂嬋

丂丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丒壒偲壒偺壒掱娫妘偑嫹偔側傜側偄傛偆偵丄帹傪岠偐偣崅栚偺僺僢僠偱慛傗偐偵悂偗傞偲傛偄丅

丂丒僞僞丒僞乕偲偄偆晥妱偑丄昿斏偵弌偰偔傞偺偱丄偁傑傝惓捈偵僀儞僥儞億夁偓傞偲墘憈偑戅孅偵側偭偰偟傑偆丅

丂丂僼儗乕僘偺惈幙偱丄慜傊慜傊悇恑偡傞姶偠傪弌偟偨曽偑傛偄売強傕偁傞偺偱丄懡彮偼僥儞億傪梙傜偡偙偲偑昁梫丅

'12/5/6乮擔乯

仭丂嬋

丂丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞3妝復丗Allegro

spiritoso

丂丒嵟弶偺丄16暘偑悢彫愡懕偔挿偄僼儗乕僘偺強偼丄懅偑屻敿嬯偟偔側傞偺偱丄栺4彫愡扨埵偱峫偊丄5彫愡栚偺摢偺

丂丂16暘傪悂偄偨傜慺憗偔僽儗僗偟偰屻敿丄4彫愡暘宷偘傞傛偆偵偡傞丅

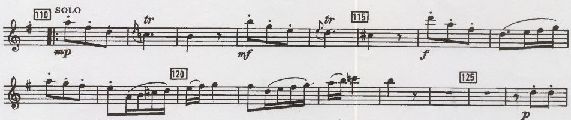

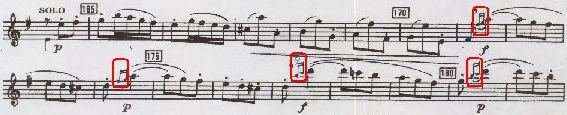

丂丒晥柺偵偼丄僗僞僢僇乕僩儅乕僋偑悘強偵弌偰偔傞偑丄110彫愡栚偺丄SOLO偺傛偆側僪儖僠僃側僼儗乕僘傪悂偔偲偒偼

丂丂偦傫側偵抁偔偟側偄偙偲丅

丂丒171彫愡栚偐傜偺憰忺壒偼丄旕忢偵憗偔墘憈偡傞偙偲丅庒姳慜傊弌偡姶偠偱悂偔丅

'12/5/13乮擔乯

仭丂嬋

丂丂嘆丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丂丂丒崱擔偼丄墘憈偺億僀儞僩摍傪丄晥柺忋偵庨彂偒偟偰傒傑偟偨丅

丂丂嘇丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞3妝復丗Allegro

spiritoso

丂丂丂丒16暘偺楢懕僷僞乕儞偑悘強偵弌偰偔傞偑丄8攺巕宯偱偼摿偵丄16暘偵側傞偲憱傝傗偡偔側傞偺偱拲堄丅

丂丂丂丂僥儞億傪堐帩偡傞偨傔偵丄師偺晥椺偵帵偡傛偆側丄僇僂儞僩偺庢傝曽偑昁梫丅

'12/5/20乮擔乯

仭丂嬋

丂丂嘆丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丂丂丒崱擔偼丄戙島偺愭惗偵傛傞儗僢僗儞偲側偭偨丅

丂丂丂丒僗儔乕偺晹暘偼丄懅偑擹偔側傝丄僼儗乕僘偑廳偔側傝偑偪偵側傞偺偱丄堄幆揑偵寉偔悂偔偲傛偄丅

丂丂丂丒傛偔帹傪摥偐偣丄僺傾僲偺榓壒偺拞偱丄婥帩偪傛偔嬁偔壒乮惓妋側壒掱乯傪栚巜偡偙偲丅

丂丂丂丒怢偽偡壒偑懡偄偺偱丄堄幆揑偵償傿僽儔乕僩傪僐儞僩儘乕儖偱偒傞偲傛偄丅

丂丂丂丂乮晛抜偐傜楙廗偟偰偄側偄偲拞乆擄偟偄偑丒丒丒乯

丂丂丂丒嵟屻偺儕僞儖僟儞僪偼丄3壒慜偐傜丄攺傪寛傔僇僂儞僩偟偰壒傪怢偽偝偽側偄偲丄嬋偺廔巭姶偑懝側傢傟傞

丂丂丂丂偺偱拲堄丅

丂丂嘇丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞3妝復丗Allegro

spiritoso

丂丂丂丒16暘偺屻偺丄8暘宯儕僘儉偑抶偔側傜側偄傛偆偵丅

丂丂丂丒2妝復摨條丄僗儔乕偺妡偐偭偰偄傞晹暘偼堄幆揑偵寉偔悂偔丅

丂丂丂丒嵟屻偺8彫愡偼丄晥柺忋偼媥傒偩偑丄僺傾僲偲丄Tutti乮堦弿乯偵忋偺儊儘僨傿傪丄悂偄偰傒偰偼偳偆偐丠丠

'12/5/27乮擔乯

仸丂崱擔偼丄1夞栚偺僺傾僲崌傢偣

仭丂嬋

丂丂嘆丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丂丂丒僼儖乕僩偵娭偟偰偼丄摿偵巜揈帠崁柍偟丅僺傾僲敽憈傪傗偭偰捀偄偨曽偼丄傑偩擇廫嵨戙偺庒偄壒戝惗晽偺恖

丂丂丂丂偩偭偨偑丄傓偟傠僺傾僲偺恖偺曽偑丄僥儞億偺庢傝曽偑晄惓妋側晹暘傕偁傝丄愭惗偐傜巜揈傪庴偗偰偄偨丅

丂丂丂丒偙偺嬋偺慜憈偼挿偄偺偱丄嵟弶偺1彫愡栚偺僼儗乕僘傪抏偄偨傜丄僼儖乕僩弌偩偟偺2攺慜偵僕儍儞僾偡傞傛偆偵

丂丂丂丂曄峏偟偨丅

丂丂嘇丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞3妝復丗Allegro

spiritoso

丂丂丂丒摿偵巜揈帠崁偼柍偄偑丄帺暘偲偟偰偼丄枹偩枮懌峴偔傕偺偱偼側偄丅

丂丂丂丂傗偼傝嵟弶偺16暘偺挿偄僼儗乕僘偺偲偙傠偺丄懅宲偓偺僞僀儈儞僌偲偐丄8暘偐傜16暘儕僘儉傊偺堏峴丄

丂丂丂丂16暘偐傜8暘儕僘儉傊偺堏峴偑傕偭偲僗儉乕僘偵峴偗偽偲巚偆丅

丂丂丂丒偙偺嬋偺慜憈偼挿偄偺偱丄14彫愡傑偱偼晛捠偵抏偄偰丄偦偙偐傜僼儖乕僩弌偩偟偺丄4彫愡慜偵僕儍儞僾偡傞

丂丂丂丂傛偆偵曄峏偟偨丅

丂丂丂丒僄儞僨傿儞僌偺僺傾僲僼儗乕僘傕挿偄偺偱丄廔傝偐傜4彫愡偺傒抏偔傛偆偵曄峏偟偨丅

丂丂丂丂傑偨偙偺晹暘偼僼儖乕僩傕摨帪偵悂偒丄tutti偲偡傞偙偲偵側傞丅

'12/6/3乮擔乯

仸丂崱擔偼丄2夞栚偺僺傾僲崌傢偣

仭丂嬋

丂丂嘆丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丂丂丒嵟弶偺弌偩偟偺丄儈偺壒掱偵拲堄丅

丂丂丂丂拞堟偺儈偼丄壒掱偑壓偑傝傗偡偄偺偱丄婄偼壓岦偒偵偟側偄偱忋岦偒偵偡傞偩偗偱傕堘偆丅

丂丂丂丒嵟屻偺掅堟儈偺壒偺偼丄暊偺巟偊偺傒峫偊鉟楉偵丄價僽儔乕僩偟偰嬋傪廔巭偡傞偙偲丅

丂丂丂丂儕僞儖僟儞僪偟偨嵟屻偺壒側偺偱丄1偮庤慜偺壒傪悂偄偰偐傜丄偦偺暤埻婥偺傑傑慺憗偔僽儗僗偟偰偐傜悂偒巒傔

丂丂丂丂偰傕偐傑傢側偄丅

丂丂嘇丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞3妝復丗Allegro

spiritoso

丂丂丂丒嵟弶偺8暘偑丄16暘偺3楢偵側偭偰偄傞僷僞乕儞偑丄壗売強偐弌偰偔傞偑丄嵟弶偺僞儞僊儞僌偑

丂丂丂丂偼偭偒傝偟側偄偲丄僼儗乕僘偺帟愗傟偑埆偔側傞偺偱丄棊偪拝偄偰丄偼偭偒傝偲僞儞僊儞僌両両

'12/6/10乮擔乯

仸丂敪昞夛摉擔

仸丂崱夞偼丄39恖嶲壛偺丄22斣栚

仸丂屵屻14帪埲崀偺弌斣偩偭偨偺偱丄偲偵偐偔弌斣傑偱挿偔姶偠偨丅

仸丂偄偮傕偦偆偩偑丄晳戜懗偺峊偊幒偱弌斣傪懸偭偰偄傞帪偑1斣嬞挘偡傞丅

仸丂憤昡丗丂嵶偐偄偙偲傪尵偊偽怓乆偁傞偑丄杮斣偱偙傟埵偱偒傟偽丒丒偺儗儀儖傑偱偼弌棃偨偲巚偆丅

丂丂丂丂丂丂丂愭惗傕丄柍擄偱埨掕偟偰偄偨偲尵偭偰偔傟偨丅

仭丂嬋

丂丂嘆丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丂丂丒弌偩偟偐傜巄偔偼丄嬞挘偑庢傟偢丄懅偑抁偔側傞売強傕偁偭偨偑丄僽儗僗偼晄帺慠偱偼側偐偭偨傛偆偵巚偆丅

丂丂丂丂慡懱揑偵掅堟傕娷傔埨掕偟偰偄偨丅

丂丂嘇丂儁儖僑儗乕僕丒僼儖乕僩嫤憈嬋戞1斣丂僩挿挷傛傝丄戞3妝復丗Allegro

spiritoso

丂丂丂丒弌偩偟偺僺傾僲偺僥儞億偑丄巚偭偰偄偨傛傝抶偔丄偦偺偁偣傝偐傜嵟弶偺僜偺壒偺傾僞僢僋偑偪傚偭偲嫮偐偭偨姶偑偁傞丅

丂丂丂丒偦傟埲奜偼丄僺傾僲偲崌偭偰偄偨傛偆偵巚偆丅

'12/6/17乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No18.丗Allegretto

丂丂乮擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺戞嶰偺宍偲戞巐偺宍偺楙廗乯

丂丒擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺戞巐偺宍乮6/8偺嬋偩偑丄3/4偱峫偊傞偲丄嵟弶偺16暘4偮偺僽儘僢僋偺4偮栚偺壒偲

丂丂師偺16暘4偮偺僽儘僢僋偺1偮栚偺壒偑丄僗儔乕偱宷偑偭偰偄傞僷僞乕儞乯偱丄偮傑偢偄偰偟傑偭偨丅

丂丂棤攺偐傜丄昞攺偵岦偐偭偰僗儔乕偑妡偐偭偰偄傞偺偱姷傟側偄偲悂偒偢傜偄偑丄嵟弶偼8暘壒晞傪1攺偵悢偊偰

丂丂備偭偔傝偲偟偨僥儞億偐傜悂偒丄偦偺姶妎偑帺慠偵側傞傑偱楙廗偡傞偟偐側偄偐丒丒丒

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僂傿儖僿儖儉丒僼儕乕僨儅儞丒僶僢僴嶌嬋乽Sonata乿傛傝丂戞3嬋

丂丂Allegro(2/4攺巕乯

丂丒慜夞偐傜偺壽戣偲側偭偰偄傞丄16暘崗傒偵偄偐偵崌傢偣傞偐偲偄偆偙偲偵娭偟偰偼丄傑偩傑偩僋儕傾偟偰側偐偭偨偑

丂丂崱擔偼側傫偲偐僋儕傾両両

丂丂傑偁僥儞億偼抶偐偭偨偑丒丒丒

'12/7/1乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No18.丗Allegretto

丂丂乮擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺戞嶰偺宍偲戞巐偺宍偺楙廗乯

丂丒擇壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺戞巐偺宍偑丄2,3儁乕僕栚偵弌偰偔傞偑丄8暘1攺庢傝偱壗夞傕楙廗偟偨偺偱丄崱擔偼

丂丂4暘1攺庢傝偱傕棤攺偲昞攺偺僗儔乕宷偑傝偺姶偠偑偮偐傔丄壗偲偐嵟屻傑偱悂偒偒偭偨丅

丂丂偙偺楙廗嬋偼堦墳OK偵側傞丅

丂丂師夞偼丄No19丗僩儕僾儖丒僞儞僊儞僌偺楙廗

仭丂嬋

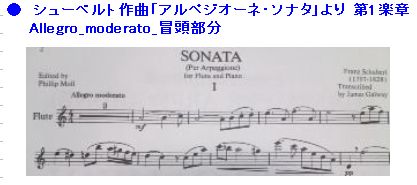

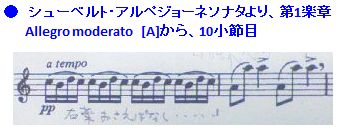

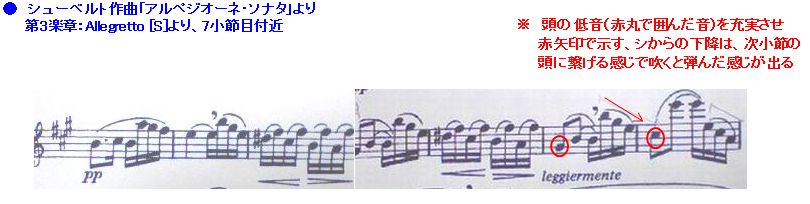

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞1妝復丗Allegro

moderato

丂丒弶傔偰丄僔儏乕儀儖僩偺嶌昳傪傗傞偙偲偵側傞丅

丂丂偙偺嬋偼丄尦乆偼丄僠僃儘偵帡偨乽傾儖儀僕僆乕僱乿偲偄偆妝婍偺堊偺僜僫僞偱偁傞偑丄偝傑偞傑側恖偑丄僼儖乕僩梡

丂丂偵曇嬋偟偰偄傞嶌昳偱偁傞丅妝晥偼丄僕僃乕儉僘丒僑乕儖僂僄僀偲丄僼傿儕僢僾丒儌儖偵傛傞曇嬋偺傕偺傪巊偭偨丅

丂丒嵟弶偐傜丄2儁乕僕偺搑拞傑偱悂偔丅

丂丂偪傚偭偲壧梬挷傐偄儊儘僨傿偱巒傑傞丄Am乮僀抁挷乯偺嬋偱偁傞丅壧偆姶偠偱悂偗偽傛偄丅

丂丒僞乕儞婰崋偑悘強偵弌偰偔傞偺偱丄憈朄傪娫堘偊側偄傛偆偵丅

'12/7/15乮擔乯

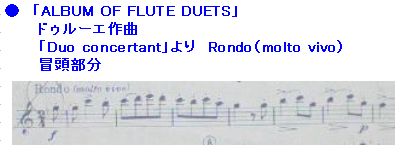

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僪僁儖乕僄嶌嬋乽Duo concertant乿傛傝丂戞3嬋

丂丂Rondo(molto vivo乯

丂丒偩偄傇慜偵傗偭偨偙偲偺偁傞嬋偩偑丄2nd偲忋庤偔崌傢側偄晹暘傕偁偭偨偺偱嵞僩儔僀偲側偭偨丅

丂丒僨儏僄僢僩嬋傪楙廗偡傞応崌丄弌棃傟偽丄1st僷乕僩偩偗偱側偔丄2nd僷乕僩傕僠僃儞僕偟偰悂偔偲丄偍屳偄偺栶妱偑

丂丂傛傝棟夝偱偒偰椙偄偲巚偆偺偩偑丒丒丒

丂丂拞乆幚峴偱偒偰側偄偺偑尰忬偱偁傞丅

丂丂嵟掅丄棈傒偺暋嶨側晹暘偼丄憡庤偺僷乕僩偺摦偒傪攃埇偟偰偍偔昁梫偑偁傞偲姶偠偨丅

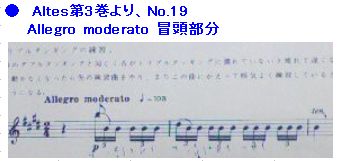

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No19.丗Allegro moderato

丂丂乮僩儕僾儖丒僞儞僊儞僌偺楙廗乯

丂丒tkt tkt丒丒丒偲僞儞僊儞僌偡傞僩儕僾儖丒僞儞僊儞僌偺楙廗嬋偱偁傞丅

丂丂乮偪側傒偵丄傛傝僗僺乕僪傪忋偘傞偨傔偵丄暋崌宆偺僩儕僾儖偱丄tkt

ktk丒丒丒偲偄偆僞儞僊儞僌傕偁傞丅乯

丂丒巄偔偺娫丄愩偑僩儕僾儖丒僞儞僊儞僌偵姷傟傞傑偱楙廗偟偰傒傛偆偲巚偆丅

丂丂崱擔偼丄抶傔偺僥儞億偱偼偁偭偨偑丄2儁乕僕暘丄壗偲偐悂偒廔偊偨丅

'12/7/22乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No19.丗Allegro moderato

丂丂乮僩儕僾儖丒僞儞僊儞僌偺楙廗乯

丂丒巜掕偺僥儞億偼108bpm偲丄傋傜傏偆偵懍偄丅

丂丂帺暘偺崱偺幚椡偱丄偣偄偤偄80bpm偑傛偄偲偙傠偱偁傞丅

丂丂偙偺僥儞億偱丄愭惗偺2nd偲崌傢偣丄壗偲偐丄4儁乕僕暘悂偒廔偊偨丅

丂丂昿斏偵儊儘僨傿壒偑忋偵旘傃弌偟偰偔傞晹暘偱丄鏣偄偨晹暘傕偁偭偨偑丄堦墳OK偵側傞丅

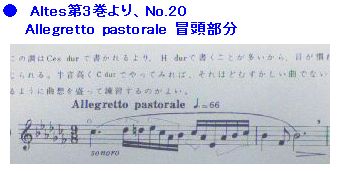

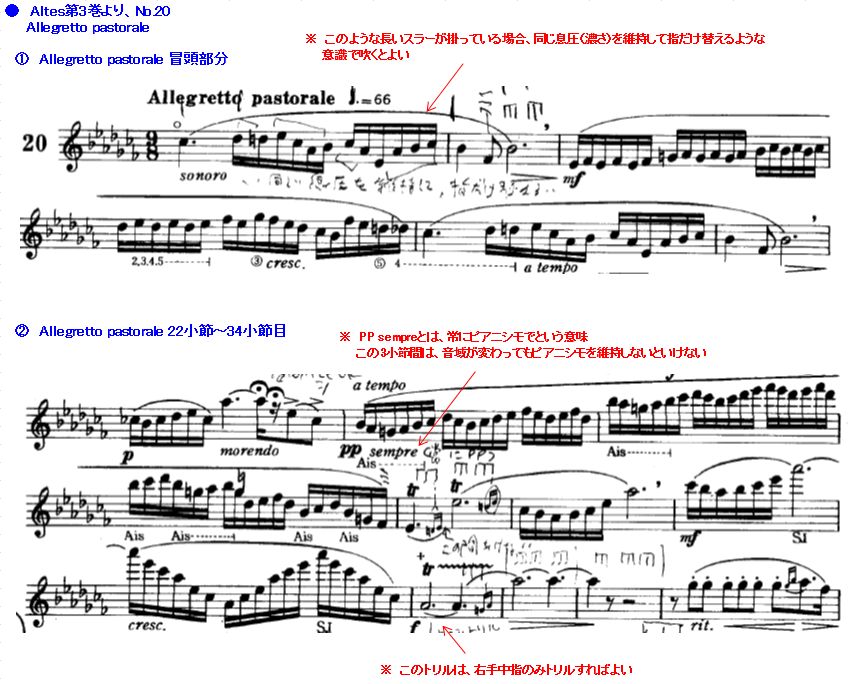

丂丒師夞偼丄No.20 斶偟偘側嬋憐偺撈憈嬋丗Allegretto pastorale

丂丂乮侒7偮偺丄Ces dur偺嬋偱丄姷傟傞傑偱晥撉傒偑戝曄偦偆丒丒丒乯

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞1妝復丗Allegro

moderato

丂丒僥儞億偼丄梋傝抶偔偟側偄偙偲丅乮傾儗僌儘婑傝偺儌僨儔乕僩乯

丂丒嵟弶偺僥乕儅偼丄2攺庢傝偱僼儗乕僘傪戝偒偔姶偠丄棳傟傞偙偲偑戝帠丅

丂丒[A]偐傜偼丄彮偟慜傊峴偔姶偠偱懍偔丅

'12/07/29乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽ALBUM OF FLUTE DUETS乿丂僋乕僾儔儞嶌嬋乽Concert乿傛傝

丂丂Preiude偲丄Air

丂丒偙偺僨儏僄僢僩廤偼杦偳嵪傫偱偄偰丄嵟嬤偼暅廗偲偄偆偙偲偱丄擄偟偐偭偨嬋摍傪揔摉偵慖傫偱

丂丂晄掕婜偵傗偭偰偄偨偑丄崱夞偼偦偺拞偱傕栄怓偑曄傢偭偰偄偰晥撉傒傕擄偟偄

丂丂僋乕僾儔儞偺嬋傪2nd偲崌傢偣傞偙偲偵側偭偨

丂丒偨傇傫1擭埵傇傝偱偁傞丅

丂丂儖僀僗丒儌僀乕僘偺庤偵傛傝丄憰忺晹暘偑嵶偐偄晞妱偱彂偐傟偰偄偰丄2杮偺僼儖乕僩偱崌偣傞偺偼丄

丂丂寢峔擄偟偄晹椶偵擖傞嬋偩偲巚偆偑丄2,3夞偺僥乕僋偱妱傝偲忋庤偔偄偭偨丅

'12/8/5乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No20.丗 斶偟偘側嬋憐偺撈憈嬋丗Allegretto pastorale

丂丒侒7偮偺丄Ces dur偺嬋側偺偱丄偲偵偐偔晥撉傒偑戝曄

丂丒崱枠丄侒6偮傑偱偼宱尡偑偁傞偺偱丄僼傽偵傕侒偑偮偔偙偲偵婥傪晅偗丄姷傟傟偽壗偲偐側傞偩傠偆丒丒丒

丂丒偙偺嬋偺儈偺侒偺壒怓偼戝帠仺丂壒掱偑壓偑傜側偄傛偆偵丅

仭丂僨儏僄僢僩嬋

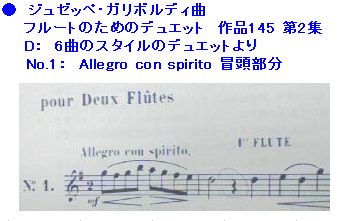

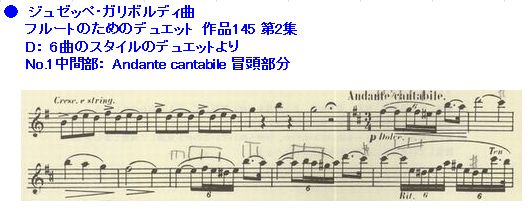

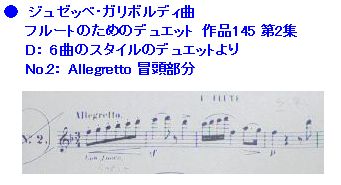

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.1 Allegro con spirito

丂丒晥柺傪尒傞偲丄偦傫側偵擄偟偔側偔姶偠傞偑丄偙偺嬋偼丄2/2攺巕巜掕偵側偭偰偄傞偺偱

丂丂寢峔僗僺乕僪姶傪梫偡傞丅

丂丒傑偨丄2nd偺8暘偺崗傒偵儊儘僨傿偑忔傜側偄偲偄偗側偄偺偱丄摿偵媥晞偺僞僀儈儞僌偵拲堄両両

丂丂4攺巕偺偮傕傝偱偲偭偰偟傑偆偲慡慠抶傟偰偟傑偆丅偡偽傗偄僽儗僗偑昁梫丅丂

'12/8/19乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.1 Allegro con spirito

丂丒崱擔偼8擭埵巊偭偰偄偨XP PC偑姰慡偵棫忋偑傜側偔側傝丄WIN 7偵忔姺偊傞偙偲偵偟偨偑丄

丂丂婥偼柵擖偭偰偄偰婥帩偪揑偵晧偗偰偟傑偭偨丅

丂丒2廡娫傎偳僗僞僕僆傕嬻偄偰偄側偐偭偨偺偱丄傑偲傕偵壒偩偟偟偰偍傜偢嵟弶悂偄偨帪偼丄

丂丂怬偺宍偑壗帪傕偲堘偭偰晄帺慠偵姶偠丄傑偲傕偵悂偗側偐偭偨丅

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No20.丗 斶偟偘側嬋憐偺撈憈嬋丗Allegretto pastorale

丂丒備偭偔傝偟偨僥儞億偺丄8攺巕宯偼丄偦偺傑傑俉暘壒晞1攺偱僇僂儞僩偟偨曽偑埨慡妋幚

丂丂乮摿偵4暘亄8暘偵側偭偨帪丄俉暘偑抁偔側傝偑偪乯

丂丂偙偺嬋偱壒偺姶偠偑椙偔側偭偰偒偨丅

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞1妝復丗Allegro

moderato

丂丒嵟弶偐傜丄2妵屖偺1彫愡栚傑偱悂偔偑丄傑偁傑偁偺姶偠偱悂偗偨丅

丂丒彫愡偺偍怟偺壒偲丄師彫愡偺摢偺壒傪宷偘傞姶偠偱悂偔偲儘儅儞攈偺姶偠偑弌傞丅

'12/8/26乮擔乯

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞1妝復丗Allegro

moderato

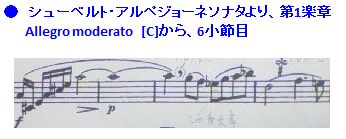

丂丒朻摢偺僥乕儅丄2攺庢傝偡傞偑丄2攺庢傝偱傕棤攺傪姶偠偰側偄偲丄僪僀僣丒儘儅儞攈偺姶偠偑弌側偄丅

丂丒[A]偐傜10彫愡栚偺丄僪僔儗僪偺塣巜偼丄嵟弶偼惓婯偱丄師偐傜偼丄塃庤栻巜傪墴偝偊傁側偟偵偡傞偲

丂丂僗儉乕僗側巜塣傃偑壜擻乮懼偊巜乯

丂丒[C]偐傜丄6彫愡栚埲崀5彫愡娫偺僼儗乕僘偼丄搑拞偱僐乕僪偑儊僕儍乕偐傜儅僀僫乕偵曄傢傞偺偱丄偦偺

丂丂壒怓曄壔傪昞尰偡傞偨傔丄壓晥椺偺僽儗僗儅乕僋偱偺丄僽儗僗偼弌棃傟偽庢傜側偄曽偑傛偄丅

丂丂偙偺傛偆側売強偑悘強偵弌偰偔傞偺偱拲堄偑昁梫

'12/9/2乮擔乯

仭丂楙廗嬋

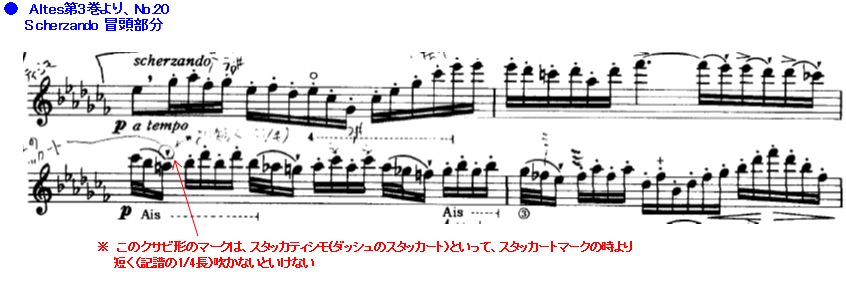

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No20.丗 斶偟偘側嬋憐偺撈憈嬋丗Allegretto pastorale偲丄scherzando

丂丒崱擔偼愭惗偼杮斣偱偍媥傒丅戙島偺愭惗偵側傞丅

丂丒偄偔偮偐丄墘憈偺億僀儞僩傪丄嫵偊偰偄偨偩偄偨偺偱晥柺忋偵庨彂偒偟偰傒傑偟偨丅

'12/9/9乮擔乯

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞1妝復丗Allegro

moderato

丂丒偲傝偁偊偢愭惗偺僼儖乕僩敽憈偵崌傢偣丄捠偟偱悂偄偰傒偨偑丒丒丒

丂丂偙偺嬋偼丄A4偱4枃傎偳偺晥柺偱丄寢峔挿偄嬋偱偁傞偑丄屻敿偺2枃暘偺売強偼杦偳楙廗偟偰偍傜偢

丂丂悂偄偨寢壥傕屻敿偼嶶乆偩偭偨丅

丂丒傑偢堏挷晹偺晥撉傒偑弖帪偵弌棃偰側偄偺偱丄崱擔偼旕忢偵備偭偔傝妋擣偟側偑傜悂偄偨丅

丂丂棃廡偐傜偺屄恖楙廗偼丄屻敿晹偵帪娫傪妡偗傛偆偲巚偆丅

丂丒側傫偱傕側偔巚偊傞庡戣側偺偱偁傞偑丄偁傞庬偺昞忣乮儊儔儞僐儕僢僋摍乯傪偮偗偰悂偔堄幆偲偄偆偐丄

丂丂儕僘儉姶偑昁梫偲姶偠傞丅

'12/9/16乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.1 捠偟乮Allegro con spirito, Andante cantabile, Molt allegro)

丂丒愭惗偺2nd偲崌傢偣丄捠偟偱悂偔丅壗偲偐姰憱

丂丒拞娫晹丗Andante cantabile偺僇僂儞僩庢傝偼丄3/4攺巕偱偁傞偑丄2nd偑丄8暘壒晞偺3楢偱敽憈偟偰偄傞偺偱

丂丂8攺巕宯偺僇僂儞僩庢傝偑昁梫丅

丂丂偦傟傪姶偠偰側偄偲丄椺偊偽丄壓晥椺偺丄Andante cantabile偑巒傑偭偰偐傜丄3彫愡栚偺乽僔丒儔丒僜乿偺娫偑帩偨

丂丂側偔側傝丄2nd偲崌傢側偔側傞偺偱拲堄偑昁梫丅

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No20.丗 斶偟偘側嬋憐偺撈憈嬋丗Allegretto pastorale偲丄scherzando

丂丒拞娫晹偺丄scherzando偵擖傞3彫愡慜偺丄儔侒偺僩儕儖怢偽偟偺帪偵丄偪傖傫偲僇僂儞僩偟偰側偄偲

丂丂娫堘偄側偔2nd偲崌傢側偔側傞丅

丂丂摢偱偼夝偭偰偄偰傕丄傗偼傝懱偱妎偊傞偟偐側偄偐両両

丂丂2nd偑丄偳傫側敽憈傪偟偰偄傞偺偐傪抦偭偰偍偔昁梫傕偁傞偲巚偆偑丄巆擮側偑傜

丂丂偙偺乽Altes戞3姫乿偼擔杮岅斉偱丄敽憈晥偑晅偄偰偄側偄丅

'12/9/23乮擔乯

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞1妝復丗Allegro

moderato

丂丂捠偟墘憈

丂丒慡斒揑側棷堄揰

丂丂嘆丂壧偆僼儗乕僘偱Tempo傪抶偔偟偨傜丄師偺彫愡偐傜偼捈偖偵丄Tempo傪栠偡堄幆偑昁梫

丂丂嘇丂儊僕儍乕偐傜丄儅僀僫乕丒僐乕僪傊偺揮姺晹偑丄昿斏偵弌尰偡傞偑丄忢偵僐乕僪恑峴傪堄幆偟偨

丂丂丂丂

悂偒曽偑弌棃傞偲傛偄丅偦偺僐乕僪偺怓傪弌偟偰僪儔儅僥傿僢僋偵悂偒傑偟傚偆丅

丂丂嘊丂4暘偲16暘偑丄僞僀偱宷偑偭偰偄傞偄傞偲偙傠偼丄壒挿偑挿偔側傝偑偪側偺偱拲堄丅

丂丂丂丂 敽憈偲崌傢側偄尨場偵側傞丅

丂丒戞1妝復偼丄OK偵側傞丅棃廡偼2妝復傪傗傞梊掕

'12/9/30乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No20.丗 斶偟偘側嬋憐偺撈憈嬋丗Allegretto pastorale偲丄scherzando

丂丂捠偟墘憈

丂丒挿偄壒偺怢偽偟偺帪丄僇僂儞僩偑慳偐偵側偭偰丄2nd偺壒傪暦偒偡偓傞偲丄師偺彫愡偵擖傞僞僀儈儞僌偑

丂丂抶偔側傞偺偱拲堄

丂丒8攺巕宯偺憰忺壒偺張棟傪惓妋偵

丂丂仸丂忋晥椺偺丄憰忺壒偼丄嵟屻偺8暘偺棤攺偵擖傟傞偙偲

丂丒壗偲偐偙偺楙廗嬋傕OK偵側傞丅棃廡偼丄乽No.21丗嶰壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺擇捠傝偺宍偲丄

丂丂僟僽儖媦傃僩儕僾儖僞儞僊儞僌偺墳梡楙廗嬋乿傪傗傞梊掕

仭丂嬋

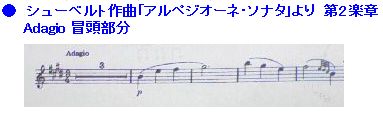

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丒抶偔丄備偭偨傝偟偨僥儞億偺丄4暘壒晞偺扨弮側暲傃傪丄晛捠偵僇僂儞僩偟偰悂偔偲丄摼偰偟偰娫偑帩偨側偔

丂丂側傞偺偱丄偦偆偄偆帪偼丄僇僂儞僩傪嵶偐偔丄椺偊偽8暘偱僇僂儞僩偟丄偦偺棤攺傪姶偠側偑傜悂偔偲傛偄丅

'12/10/7乮擔乯

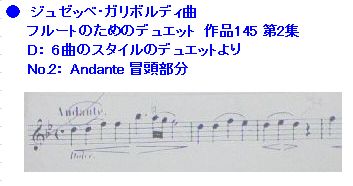

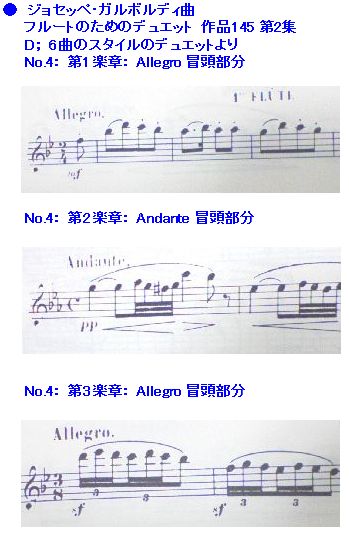

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.2 Allegretto媦傃丄Andante

丂嘆丂Allegretto

丂丂丒擄偱傕側偄嬋偱偁傞偑丄嵟屻傑偱僀儞僥儞億偱悂偄偰偼丄偮傑傜側偄嬋偵側偭偰偟傑偆偺偱丄

丂丂丂梫強梫強偱丄僥儞億傪懍傔偵偡傞偲嬋偑惗偒惗偒偟偰偔傞丅

丂丂丂椺偊偽丄朻摢偐傜4彫愡栚偐傜偼丄庒姳懍傔偵偡傞偲傛偄丅乮扐偟丄傗傝夁偓側偄乯

丂嘇丂Andante

丂丂丒堦扷丄4暘媥晞偑擖偭偰偄偰傕丄師偺彫愡偲偺宷偑傝偑搑愗傟側偄傛偆拲堄偑昁梫丅

丂丂丂偦傟偵偼媥晞偺慜偺壒傪丄壒壙偺斖埻偱廫暘怢偽偡傛偆偵偡傞偲傛偄丅

丂丂丂寛偟偰抁偔側傜側偄傛偆偵両両

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丒忋庤偔尵偊側偄偑丄朻摢晹暘偺儊儘僨傿偼丄壗偲側偔悂偔偺偱偼側偔丄偁傞庬偺婩傝偵帡偨廆嫵揑側丄塮夋偺

丂丂侾僔乕儞傪巚偄弌偟偰悂偔偲姶偠偑弌傞偺偱偼丒丒丒乮僀儊乕僕偑戝愗乯

'12/10/14乮擔乯

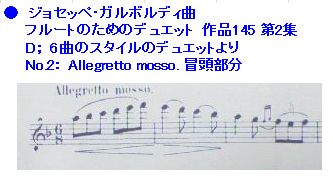

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.2 Allegretto丄Andante媦傃丄Allegretto

mosso.乮捠偟丗崱擔偼戙島偺愭惗乯

丂嘆丂Allegretto

丂丂丒僨儏僄僢僩偡傞応崌偺拲堄揰偲偟偰丄帺暘彑庤偵丄僥儞億傪摦偐偝側偄偙偲偑嫇偘傜傟傞丅

丂丂丂晥柺偵偼彂偄偰側偄偗偳丄僼儗乕僘偺愡栚偱壗偲側偔丄儕僞儖僟儞僪偟偨偔側傞偲偙傠偑偁偭偰傕

丂丂丂嬋偺峔憿傪傛偔峫偊偰丄僀儞僥儞億偵偟側偗傟偽偄偗側偄偲偙傠偼丄憡庤偵崌傢偣側偄偲

丂丂丂偄偗側偄丅

丂嘇丂Andante

丂丂丒帺暘偑丄8暘偺扨挷側敽憈乮傾儖儁僕僆乯傪丄悢彫愡偵搉偭偰悂偔傛偆側偲偙傠偱偼丄憡庤偺壒傪傛偔暦偔偩偗

丂丂丂偱側偔丄巇憪偐傜僥儞億姶傪捦傔傞偲丄傛偄敽憈偑偱偒傞丅

丂嘊丂Allegretto

mosso

丂丂丒僗僞僢僇乕僩偲丄儗僈乕僩偺儊儕僴儕傪晅偗偰丄帟愗傟傛偔墘憈

丂丂丒嵟屻偺丄2彫愡娫偺丄僔丒僪丒儗丒儈丒僼傽偑丄4夞楢懕偱弌偰偔傞強偼丄旕忢偵懍偔悂偔偑丄摿偵崅堟偺丄

丂丂丂僪丒儗丒儈丒僼傽偺巜偺摦偒偼僆儖僞僱乕僩偱弖娫丄柭傜側偄壒偑弌偰偒偑偪丅

丂丂丂壗夞孞傝曉偟偰傕丄4偮偺壒偑妋幚偵柭傞傑偱楙廗偡傞偟偐側偄偐丒丒丒

--------------------------------------------------------------------------------------

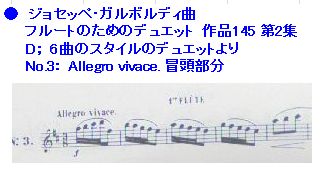

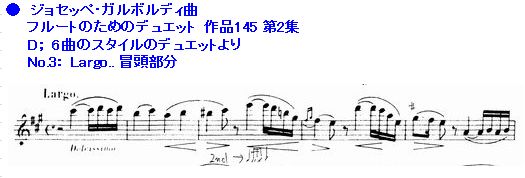

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.3 Allegro

vivace乮弶尒乯

丂丒弶尒偺楙廗偲偟偰丄師偺僨儏僄僢僩嬋乮No.3乯傕傗偭偰傒偨丅

丂丂4暘宯偼丄傑偩偟傕丄8暘宯偺弶尒偼丄儕僘儉庢傝偵庤娫庢傞丅

丂丂偦傟偱傕丄偩偄傇姷傟偰偒偨偑丄摿偵壒偑敳偗偰偄傞偲偙傠偱丄儕僘儉傪姶偠偰側偄偲丄偦偙偱巭傑偭偰偟傑偆丅

'12/10/21乮擔乯

仭丂嬋

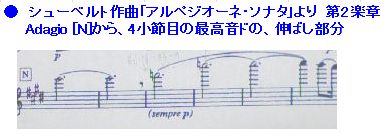

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丒偙偺妝復偵偼丄嵟崅壒僪偺怢偽偟乮7攺乯偑弌偰偔傞丅

丂丂僑乕儖僂僄僀曇嬋偺妝晥偱偼丄懠偺嬋傕崅壒堟傪懡梡偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅

丂丂朙偐側壒怓偱丄寲偟偔側偔悂偔偵偼丄偐側傝擄偟偄晹暘偱偼偁傞偑丄堦偮塣巜忋偺僸儞僩傪尵偊偽

丂丂偦偺壒偑巒傑傞侾彫愡慜偺丄僼傽偺壒偺帪偐傜丄塃庤彫巜偱丄C僉乕傪墴偝偊偰偍偔偲丄嵟崅壒僪

丂丂傊偺堏峴偑丄僗儉乕僗偵峴偔偺偱丄妎偊偰偍偔偲傛偄丅

'12/10/28乮擔乯

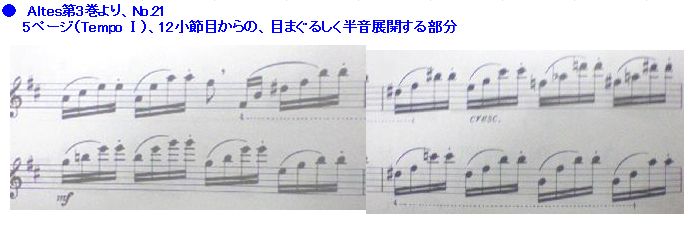

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No21.丗 Allegro risoluto

丂丂乽嶰壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺擇捠傝偺宍偲丄僟僽儖媦傃僩儕僾儖僞儞僊儞僌偺墳梡楙廗嬋乿

丂丒嶰壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺丄傾乕僉僥乕僔儑儞偱丄偟偐傕僆僋僞乕僽偺旘桇偑棈傫偱偔傞偺偱

丂丂偐側傝擄偟偄晹椶偺楙廗嬋偱偁傞丅

丂丂僗僞僢僇乕僩偺壒傪丄Ku偱僞儞僊儞僌偟丄師偺僗儔乕偺摢偺壒傪丄Tu偱僞儞僊儞僌乮僟僽儖偺墳梡乯

丂丂偡傞姶偠偱悂偔偲丄僗僺乕僪傪忋偘傜傟傞丅

'12/11/4乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.3 Allegro

vivace媦傃丄Largo

丂丒

Allegro

vivace偼丄摿偵栤戣側偟丅

丂丒 Largo

丂丂娚傗偐側僥儞億偺拞偱丄彑庤偵僥儞億傪梙傜偟偰偼丄2nd偲崌傢側偔側傞偺偱拲堄偑昁梫丅

丂丂椺偊偽丄壓晥椺偺丄3彫愡丄3攺栚偐傜巒傑傞丄2nd偲偺棈傒偼丄偪傚偆偳丄4暘壒晞偲

丂丂16暘壒晞4偮偺僽儘僢僋偑丄岎屳偵擖傟懼傢傞姶偠偱恑傫偱備偔偑丄1st偺16暘壒晞晹暘

丂丂偺僥儞億偑備偭偔傝偵側傝夁偓傞偲丄僊僋僔儍僋偟偨姶偠偵側偭偰偟傑偆丅

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞2妝復丗Adagio廔斦偺僇僨儞僣傽晹乣

丂丂戞3妝復丗Allegretto偺丄嵟弶偺晹暘

丂丒僇僨儞僣傽偵娭偟偰偼丄偦偺応偱巚偄偮偄偨偑擛偔悂偗傟偽堦斣椙偟丅

丂丂偦傟偵偼丄婰晥偺捠傝偺晥妱偲僥儞億偱悂偄偰傕丄慡偔僒儅偵側傜側偄偺偱丄

丂丂忋徃抜奒偵偁傞壒楍偺強偼丄僥儞億傪懍偔偡傞側偳曄壔傪偮偗傞昁梫偑偁傞丅

丂丒戞3妝復丗Allegretto偼丄2/4攺巕偱偼偁傞偑丄偙偺傑傑偺攺巕偱悂偄偰傕抏傓姶偠偑弌側偄偺偱

丂丂1攺庢傝偱悂偔偲傛偄丅

丂丂傑偨丄3攺栚偵傾僋僙儞僩傪晅偗傞偲丄傛傝抏傒姶偑弌傞丅

'12/11/11乮擔乯

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.3

Quasi

allegro.

丂丒摿偵栤戣側偄偑丄嵟屻偺丄Largo.偵栠偭偨帪偺丄pp偼丄偨偩庛偔悂偔偺偱偼側偔丄

丂丂壒怓乮埨傜偄偩姶乯廳帇偺丄pp傪栚巜偡偙偲丅

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No21.丗 Allegro risoluto

丂丂乽嶰壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺擇捠傝偺宍偲丄僟僽儖媦傃僩儕僾儖僞儞僊儞僌偺墳梡楙廗嬋乿

丂丒偲偵偐偔丄16暘偺楢懕偱壒傕栚傑偖傞偟偔曄傢傞偺偱丄栚傪棧偣側偄丅

丂丂廤拞椡偑昁梫丅

丂丒搑拞偱丄molto piu mosso偵側偭偰偐傜丄21彫愡栚偐傜偺丄僩儕僾儖丒僞儞僊儞僌偼丄

丂丂嵟弶偺丄T傪堄幆揑偵嫮偔丄屻偺K丒T偼丄棳偡姶偠偱悂偔偲傛偄丅

'12/11/18乮擔乯

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞3妝復丗Allegretto

丂丂弶尒娷傔搑拞傑偱

丂丒嵟弶偺僥乕儅偼丄攇偑偆偹偭偰偄傞姶偠傪弌偣傞偲傛偄丅偦傟偵偼僼儗乕僘傪戝偒偔庢傞偙偲丅

丂丒壓晥椺偺傛偆側憰忺壒偺張棟偵偮偄偰

丂丂慜懪壒偺丄儗偼旕忢偵抁偔丄僪#偼挿偔悂偔丅巜揑偵丄偦偺媡偵側傝偑偪側偺偱拲堄偑昁梫丅

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.4 捠偟墘憈

丂丒妱偲堈偟偄晹椶偺嬋側偺偱丄捒偟偔1夞偱OK偵側傞丅

'12/11/25乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No21.丗 Allegro risoluto

丂丂乽嶰壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺擇捠傝偺宍偲丄僟僽儖媦傃僩儕僾儖僞儞僊儞僌偺墳梡楙廗嬋乿

丂丒偙偺楙廗嬋偼丄A4偱慡6儁乕僕偺挿曇偱丄偐側傝偺帩媣椡偲廤拞椡傪梫偡傞丅

丂丂壓晥椺偺傛偆側丄柍挷惈偺敿壒揥奐偑挿偄彫愡偵搉傝懕偔晹暘偼側偍偝傜偱偁傞丅

丂丂偝偡偑偵戞3姫偲偄偭偨姶偠偱偁傞丅

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞3妝復丗Allegretto

丂丂[S]1彫愡慜偐傜丄嵟屻傑偱

丂丒塃庤彫巜偺摦偒偑昿斏偱丄塣巜偑擄偟偄晹暘偱偼偁傞偑丄偦傟偼楙廗偱僇僶乕偡傞偟偐側偄丅

丂丒僼儗乕僘偺棳傟傪廳帇偟偨墘憈傪栚巜偡偲傛偄丅

丂丂壓晥椺偵丄偦偺拲堄揰傪庨彂偒偟偰傒傑偟偨丅

'12/12/2乮擔乯

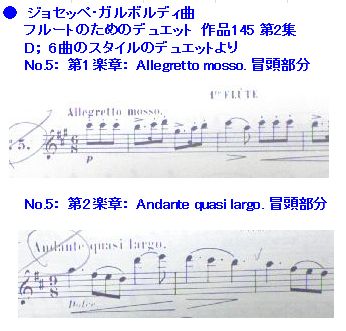

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.5 Allegretto mosso. 亄丂Andante quasi largo.

丂丒偙傟傕妱偲堈偟偄晹椶偺嬋側偺偱丄椉曽偲傕丄OK偵側傞丅

丂丂偨偩丄2妝復丗Andante quasi

largo.偼丄傾儞僟儞僥偺傛偆側丄儔儖僑偲偄偆堄枴側偺偱

丂丂僥儞億偼丄偁傑傝抶偡偓側偄傛偆偵丅

丂丂傓偟傠丄嬋偺戝偒側棳傟傪戝愗偵悂偔偙偲偑戝帠丅

'12/12/9乮擔乯

仭丂嬋

丂嘆丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞2妝復丗Adagio

丂丂丒摢偺丄僥乕儅偺彫愡偺傒丄愭惗帩嶲偺丄僇儔僆働CD偵崌傢偣墘憈偟偰傒偨丅

丂丂丒晛抜偺僥儞億傛傝偩偄傇抶偄僥儞億偱丄懅偑戝曄偩偭偨偑丄傑偁傑偁偺挷巕偱悂偗偨丅

丂嘇丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞3妝復丗Allegretto

丂丂丒嵟弶偐傜丄師儁乕僕偺僥乕儅偑廔傢傞傑偱傪丄僇儔僆働CD偵崌傢偣墘憈偟偰傒偨丅

丂丂丒偙偺嬋偼丄晅揰4暘亄8暘偺僷僞乕儞偑丄壗搙傕孞曉偟弌偰偔傞偺偱

丂丂丂傑偢晥妱傪惓妋偵悂偔偙偲偲丄晅揰4暘亄8暘亄師彫愡偺摢偺丄晅揰4暘傪堦慻偵姶偠偰

丂丂丂悂偔偲丄僼儗乕僘偑搑愗傟搑愗傟偵側傜側偄偱棳傟傞丅

丂丂丂摼偰偟偰丄巹偼偙偺僷僞乕儞偺帪丄晅揰4暘偑挿偔側傝丄8暘偑抁偔側傞孹岦偵偁傞偺偱

丂丂丂拲堄偑昁梫偱偁傞丅乮枅夞丄摨偠傛偆側帠傪尵傢傟偰偄傞偑丄壗夞傕悂偔偟偐側偄偐丒丒乯

'12/12/16乮擔乯

仭丂楙廗嬋

丂丂Altes戞3姫傛傝丄No21.丗 Allegro risoluto

丂丂乽嶰壒偺僗儔乕偲僗僞僢僇乕僩偺擇捠傝偺宍偲丄僟僽儖媦傃僩儕僾儖僞儞僊儞僌偺墳梡楙廗嬋乿

丂丒愭惗偺丄2nd偵崌傢偣偰僨儏僄僢僩偱捠偟偰傒偨丅

丂丂搑拞壗搙傕拞抐偟偦偆偵側偭偨偑丄壗偲偐丄6儁乕僕偁傞挿偄嬋傪姰憱偟偨丅

丂丂堦墳偙偺嬋傕丄OK偲側偭偨丅

丂丒帺暘偺儕僘儉暼側偺偐丄壒宍偑丄挿偄壒偲抁偄壒偺慻崌偣偺応崌

丂丂乮椺偊偽丄2攺巕宯偺丄8暘亄16暘亄16暘摍乯挿偄壒偑婯掕傛傝挿偔側傝丄偦偺寢壥

丂丂抁偄壒偑媗傑傝婥枴偵暦偙偊傞傜偟偔拲堄偝傟偨丅

丂丂偙偺嬋偺丄拞傎偳偵偙偺壒宍偺丄儅乕僠晽偺儊儘僨傿偑弌偰偔傞偺偩偑丄

丂丂偦偙偱丄偦偆偄偆孹岦偑弌偰偔傞傛偆偩丅

丂仸丂師夞偐傜丄楙廗嬋偼丄No.22丗儊儞僨儖僗僝乕儞嶌嬋乽恀壞偺栭偺柌乿傛傝丄僗働儖僣僆

丂丂丂 (擇杮偺僼儖乕僩梡偵曇嬋乯傪傗傞梊掕丅

'12/12/23乮擔乯

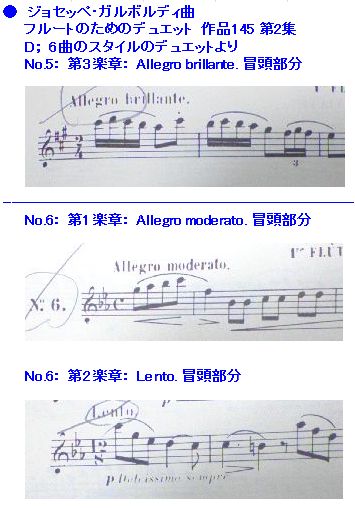

仭丂僨儏僄僢僩嬋

丂丂乽僕儏僛僢儁丒僈儕儃儖僨傿嬋丂僼儖乕僩偺偨傔偺僨儏僄僢僩丂嶌昳145乿

丂丂戞2廤丂D丗丂6嬋偺僗僞僀儖乮條幃乯偺僨儏僄僢僩傛傝

丂丂No.5 Allegro brillante.媦傃丄No.6 Allegro moderato.亄 Lento.

丂丒慡偔偺弶尒偵嬤偄忬懺偱悂偄偨偑丄偦偆擄偟偄嬋偱偼側偄偺偱丄1夞偱OK偵側傞丅

丂丒No.6 Lento.偼丄側偐側偐鉟楉側嬁偒傪帩偮嬋偱偁偭偨丅

仭丂嬋

丂丂僔儏乕儀儖僩嶌嬋乽傾儖儀僕僆乕僱丒僜僫僞乿傛傝丄戞1妝復

丂丂捠偟墘憈

丂丒暅廗偺堄枴偱丄戞1妝復傪捠偟偱悂偔丅

丂丒巜偺擄偟偄強偱丄壗夞偐鏣偄偨偑丄拞抐偣偢側傫偲偐姰憱丅

丂丒嬋偺棳傟偼丄忋庤偔昞尰偱偒偨偺偱偼丒丒丒偲巚偭偰偄傞丅

丂