仠丂幚尡僥乕儅32

仠丂幚尡僥乕儅32 仠丂幚尡僥乕儅32

仠丂幚尡僥乕儅32

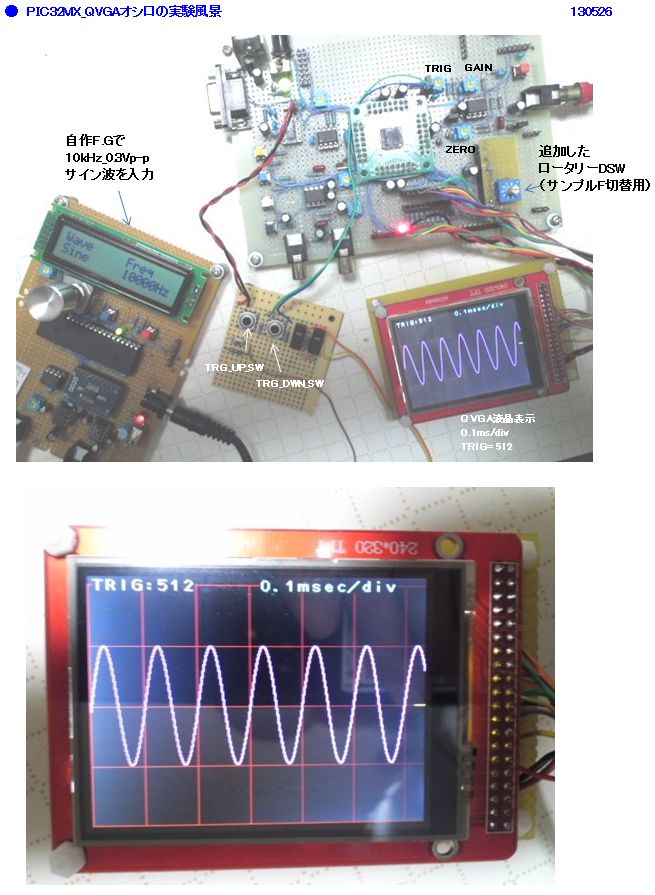

乽PIC32MX偵傛傞丄QVGA塼徎傪巊梡偟偨僆僔儘偺幚尡乿

仭丂2013.5.22

丂丂丒幚尡僥乕儅30偺丄儌僲僋儘GLCD偵傛傞僆僔儘傪丄QVGA塼徎偵抲姺偊偰幚尡

丂丂丂偟偰傒傞丅乮崱夞偼僞僢僠僷僱儖偼枹巊梡偱偡丅乯

丂丂丒塼徎偺夝憸搙偑堎側傞乮128*64偵懳偟丄320*240僪僢僩乯偺偱丄偦傟偵敽偄

丂丂丂埲壓偺帠崁偑堘偭偰偔傞偲巚偆丅

丂丂丂丂嘆丂X,Y幉偺嵗昗巜掕偑堎側傞丅

丂丂丂丂嘇丂1夞偺應掕偱庢摼偡傞僨乕僞悢偑堎側傞丅

丂丂丂丂嘊丂攇宍昤夋偺偨傔偺僨乕僞悢偑堎側傞丅

丂丂丂丂嘋丂僩儕僈儗儀儖偺僶乕昞帵埵抲偑堎側傞丅

丂丂丒偲傝偁偊偢丄嵶偐偄偙偲偼敳偒偵偟偰丄屻娬巵HP偺丄

丂丂丂dsPIC33F亄QVGA僆僔儘偺椺偑偁傞偺偱丄偦傟傪嶲峫偵偟偰丄嘆乣嘋傪

丂丂丂挷惍偟側偑傜恑傔偰偄偙偆偲巚偆丅

丂丂丒嬶懱揑側曄峏揰偼丄埲壓偑峫偊傜傟傞丅

丂丂丂丂嘆丂僨乕僞僶僢僼傽偺椞堟乮攝楍偺梫慺悢乯傪丄192偐傜512偵曄峏

丂丂丂丂嘇丂暥帤楍昞帵偼丄捈偵""偱埻傫偩暥帤僗僩儕儞僌偱巜掕偟偰偄傞曽幃

丂丂丂丂丂丂 偐傜丄儊僢僙乕僕僥乕僽儖曽幃偵曄峏

丂丂丂丂嘊丂X,Y幉偺嵗昗偼丄夝憸搙偵崌傢偣丄X曽岦偼0偐傜318億僀儞僩傑偱

丂丂丂丂丂丂 50僗僥僢僾偱丄Y曽岦偼0偐傜239億僀儞僩傑偱俆俉僗僥僢僾偲偟偰

丂丂丂丂丂丂 嵗昗昞帵偡傞丅

丂丂丂丂嘋丂僩儕僈儗儀儖昤夋埵抲偼丄僙儞僞乕儗儀儖傪丄Y=116埵抲偵昤夋偟

丂丂丂丂丂丂 偦偙偐傜丄亇5儗儀儖僔僼僩乛1僗僥僢僾偱奺20億僀儞僩枅偵偟偰

丂丂丂丂丂丂 1僗僥僢僾仺侾僪僢僩堏摦偝偣昤夋

丂丂丂丂嘍丂攇宍昤夋偺帪丄Y曽岦偺揹埑儗儀儖偺昤夋嵗昗傪丄AD曄姺抣傪婎偵

丂丂丂丂丂丂 曄姺偑昁梫偵側傞偑丄偞偭偲峫偊偰

丂丂丂丂丂丂 慜夞偺儌僲僋儘GLCD偺帪偼丄Y曽岦偺僪僢僩悢偑64偺偲偙傠

丂丂丂丂丂丂 10bit曄姺偺MAX抣偼1024側偺偱丄曄姺偺偨傔偺妱悢偼16偱偁偭偨

丂丂丂丂丂丂 偺偵懳偟丄

丂丂丂丂丂丂 崱夞偺QVGA塼徎偺応崌偼丄240僪僢僩偵側傝丄1024乛240偱

丂丂丂丂丂丂 栺4乮幚嵺偼丄4.4乯偵側傞偼偢偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂

抂悢偑弌傞偑丄傾僫儘僌揑偵僎僀儞偼曄偊傜傟傞偺偱丄栚惙崌傢偣

丂丂丂丂丂丂 偼偱偒栤戣側偄偼偢偱偁傞丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

仭丂2013.5.23乣丂2013.5.24

丂丂丒堦墳僜乕僗傪彂偒忋偘偨偺偱丄偝偭偦偔僐儞僷僀儖丅

丂丂丂僐儞僷僀儖偼堦敪偱OK丅

丂丂丂偙傟偱僨僶僢僌弨旛偼偱偒偨丅

丂丂亙摦嶌妋擣亜

丂丂丂嘆丂僀僯僔儍儖儊僢僙乕僕丗"Start Oscillo"偼OK

丂丂丂嘇丂X,Y嵗昗昞帵OK

丂丂丂嘊丂TRIG儗儀儖偲丄帪娫幉儗儞僕昞帵傕OK

丂丂丂嘋丂堦墳丄0.5ms/div儗儞僕丄1kHz僒僀儞攇擖椡偱丄帪娫栚惙偼崌偭偰偄傞丅

丂丂丂

丂丂丂埲忋偼丄惓忢側揰偩偑丄埲壓偵晄嬶崌揰偲丄懳嶔傪帵偡丅

丂丂亙晄嬶崌揰偲丄懳嶔亜

丂丂丂嘆丂攇宍昤夋峏怴偼丄儌僲僋儘GLCD偺帪偲摨偠0.5昩偵偟偰偁傞偑丄QVGA塼徎偩偲壗屘偐夋柺偺

丂丂丂丂丂 僠儔偮偒偑栚棫偮丅

丂丂丂仺丂屻娬巵偺丄dsPIC33F僆僔儘偺僜乕僗傪傒傞偲丄1昩峏怴偵偟偰偁偭偨偺偱

丂丂丂丂丂 偙傟偵崌傢偡偙偲偵偟偨丅

丂丂丂丂丂丂乮尰嵼丄峏怴枅偵慡夋柺僋儕傾傪幚峴偟偰偄傞偺偱僠儔偮偒偼偁傞掱搙偟傚偆偑側偄偺偐丒丒丒丒

丂丂丂丂丂丂丂攇宍昤夋偺傒僋儕傾弌棃傟偽傛偄偺偩偑丄塼徎偑儗僀儎枅偺昞帵峔憿偵側偭偰偄側偄傛偆偱

丂丂丂丂丂丂丂柍棟側榖偐丠乯

丂丂丂嘇丂僶僢僼傽悢偲丄僩儕僈敾抐偲偺娭學偑晄揔摉側偺偐丠

丂丂丂丂丂 懍偄帪娫幉儗儞僕乮0.2ms/div埲壓乯偺帪偵丄塃抂偵梋暘側僑儈僨乕僞丠偑昞帵偝傟傞帪偑偁傞丅

丂丂丂仺丂尰嵼偙傟傕婎杮揑偵丄僩儕僈敾抐偺儖乕僠儞傪丄

儌僲僋儘GLCD偺帪偲摨偠偵偟偰偄傞偺偑

丂丂丂丂丂 偄偗側偄傛偆偱丄 屻娬巵偺丄dsPIC33F僆僔儘偺僜乕僗偺僩儕僈敾抐儖乕僠儞偺婰弎偵曄峏偟偨傜

丂丂丂丂丂 傛偔側偭偨丅

丂丂丂丂丂

乮偨偩丄屻娬巵偺婰弎偼丄僆僔儘昤夋偲丄僞僢僠僷僱儖張棟傪偦傟偧傟丄1昩枅偺T5妱崬傒

丂丂丂丂丂丂 偲丄0.05昩枅偺T1妱崬傒偺傒偱丄婰弎偟偰偄傞偨傔丄偙偺曈傪峫椂偟偰廋惓偟偨丅乯

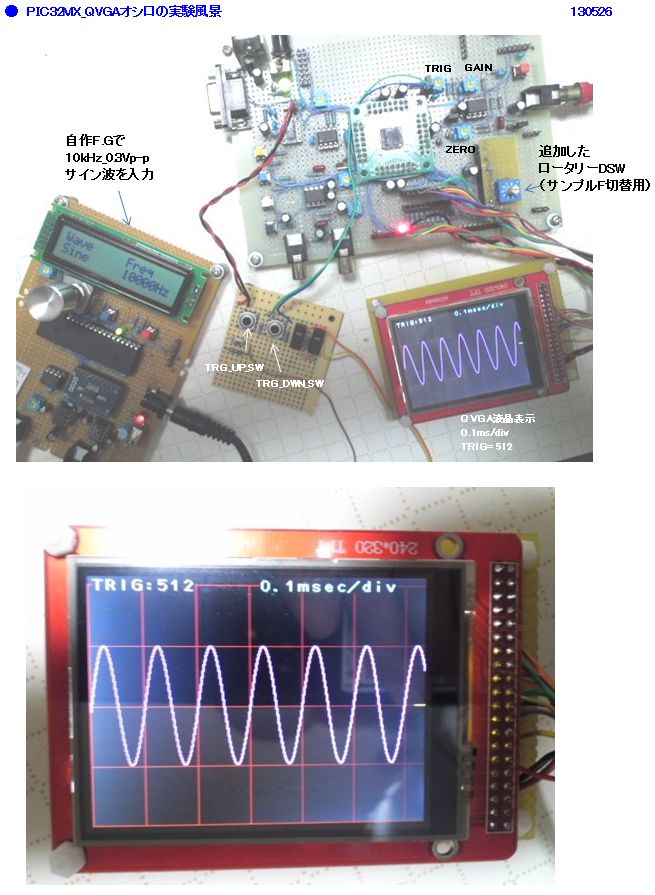

仭丂2013.5.26

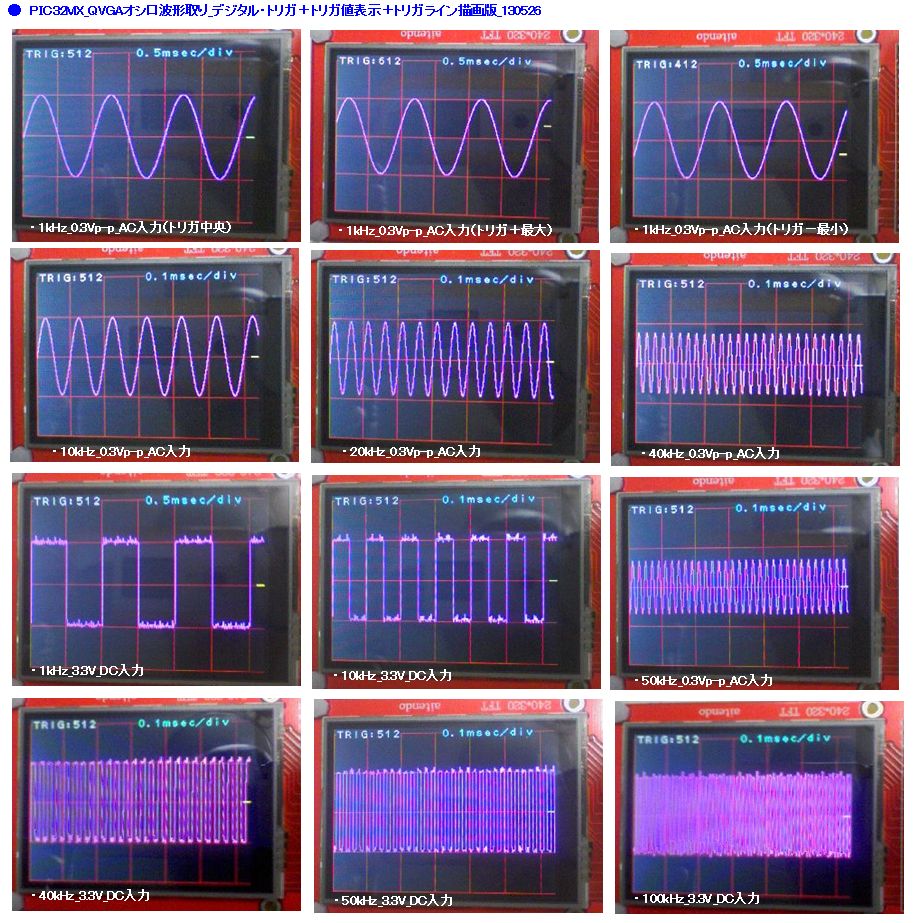

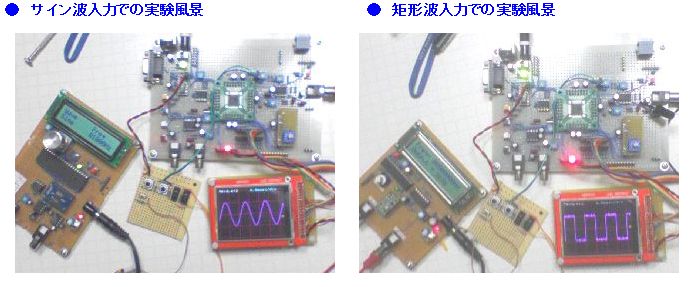

丂丂丒戝曽丄摦嶌OK側傛偆側偺偱丄崱擔偼攇宍昞帵僒儞僾儖傪悢揰庢偭偰傒偨丅

亙嵟廔夞楬恾亜

丂丒偙偪傜偐傜丄偳偆偧仺丂乽PIC32MX_QVGA僆僔儘幚尡夞楬恾乿

亙嵟廔僜乕僗亜

丂丒偙偪傜偐傜丄偳偆偧仺丂Scope_QVGA_PIC32MX_DIG_TRG.c

仼丂幚尡僥乕儅1偵栠傞丂丂丂TOP PAGE偵栠傞丂丂丂幚尡僥乕儅33傊丂仺

丂

丂

丂

丂