| 逆立ちゴマの理由 | →逆立ちゴマ | |||||||

| 重心は下にあるほど安定のはずなのに,回転すると上にある方が安定になる つまり、回転体では、重い方が上になる。 重心を上げるとコマの回転のエネルギーが減って,回転が遅くなる。 回転のエネルギーの一部が,摩擦によってコマの重心を上げ,位置エネルギーを増やす。 このことを、身の回りのいろんな物で逆立ちコマを作って確かめてみるとおもしろい。 |

||||||||

| 1 身の回りで、逆立ちするものをさがし、つくる。 | ||||||||

| ① | ゆで卵を回してみる。 | |||||||

| ② | クヌギの実のどんぐりに,つまようじを刺して回してみる。 | |||||||

| ③ | 十円玉の中心からずれた所に粘土のおもりを付け,指ではじいて倒してみる。 | |||||||

| ④ | アルミの針金(盆栽用#12)で渦巻きを作り.中心をずらして回してみる。 | |||||||

| ⑤ | ||||||||

| 2 ⑤の材料 | ||||||||

|

||||||||

| 3 逆立ちする過程と理由 | ||||||||

|

||||||||

| さか立ちゴマは、 上図のように、球の上部を切り取り、手で回転させるための取っ手をつけたものである。 |

||||||||

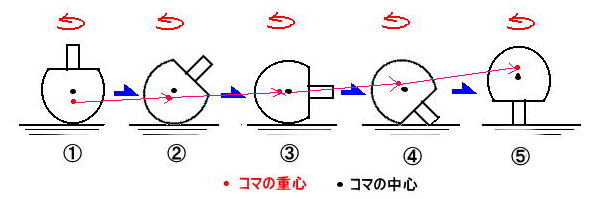

| 取っ手を上にして、勢いよく回すと①→・・→④と傾いてゆき、やがて、⑤のように逆立ち状態で回る。 これらの図はそれぞれ取っ手の軸を含む鉛直面に垂直な方向から 見た図を描いてある。 |

||||||||

| ①のように全体の重心が球面の中心よりすこし下になるように作ってあり、このあいだに重心の 位置は次第に高くなり、⑤の状態で最高となって安定する。 |

||||||||

| コマ全体は、このあいだ空間的にはほぼ鉛直方向のまわりを同じ向きに回転しているが、コマに固定 た座標系からみると、③の状態では取っ手軸のまわりにはほとんど回転していない。 | ||||||||

| ⑤の状態では、取っ手軸のまわりの回転は①の場合と反対向きにまわっている。 | ||||||||

| 床面との摩擦が重要な働きをしているのであるが、摩擦でエネルギーを失いながらも重心が高くなってゆくのが大変おもしろい。この運動についての力学的な解析は大変厄介なものであるで、ここでは省略する。 | ||||||||

| さか立ちゴマとしてうまく働くための条件は次のことが必要である。 | ||||||||

| a 重心が球の中心より下になるように作ってあること。 b 床と球面のあいだに摩擦力がはたらくこと c 最初まわすとき、あるていど勢いよくまわすこと。 d 最初まわすとき、取っ手を鉛直方向からあまりかたむけないこと。 |

||||||||

| コマの重心が上がってゆくのは、 床の摩擦力が本質的な役割をしているのであるが、上図の④→⑤へ移るときは、違った力学的原因があって、 ④のときある程度の回転のエネルギーが残って いなければならない。 そのために c.の条件(勢い)が必要である。 またコマを横の方へ初速度を与えすぎる と、転がりなどが起こって、さか立ち現象と違ったことが起こるので d.の条件が必要である。 |

||||||||