| エルステッド実験器 (導線のまわりの磁界) →この実験器の逆の実験器 | ||||||

| 導線のまわりの磁界を方位針で調べる実験方法はいろいろと考えられている。 導線に電流を流すと、その導線の近くに置かれた方位針が動くことは、1820年にエルステッドによって発見された。しかし、方位針の置き方によっては、動きは見られない。 学習では、方位針の動きによって規則性を発見し、右ねじの法則へと発展していくわけである。 | ||||||

|

|

|||||

| 右の図のようにすると方位針が動くこは、小学校段階でも学習する。 そこで、そのことをふまえて、生徒に特別な実験器を与えず、乾電池、豆電球(ソケット付き)、導線(太めのエナ×ル線〉、方位針ぐらいで、まず、導線と方位針の位置関係を自由に変え、実験する。 |

||||||

| この場合、豆電球を回路の途中に入れないで、導線を短格させる方法もあるが、生徒が、電流が流れたどうかを知るためには、入れた方がよい。 しかし、2.5V、0.3Aの豆電球を乾電池1個につないだぐらいでは、方位針は動きにくい。方位針の動きがはっきりわかるようにするためには、2.5V、1Aの豆電球(市販されている)を1つかわなければならない。 これとて図1のように導線に対して方位針が垂直になることはないので、この実験から、磁界の方向が、電流に対して垂直の方向であるとするのは、飛躍すぎで、子供たちに理解できない。 なお、この種の実験で、教科書によっでは、エナメル線を鉄製スタンドなどを用いて固定しているものがあるが、.磁界の実験に鉄製のものを近くに置く問題点と、大がかり過,ぎて、個別実験できない欠点がある. |

||||||

|

||||||

| 方位針の置く位置が一見してわかる実験器は、前述の第1段階の実験が終わってから生徒に与えるのがよい。 | ||||||

| ① 導線の上下方位針を置く実験器 (よこ型) | ||||||

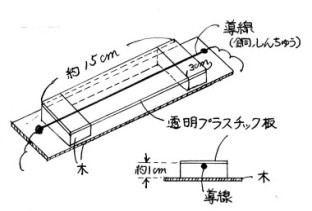

| 下の図のような装置を作り、透明板の上や下 に方位針をおけばよい。 (豆電球なしで、短絡でやってもよい。) |

||||||

|

|

|||||

| ② 導線を垂直にし、方位針をまわりに置く実験器(たて型) | ||||||

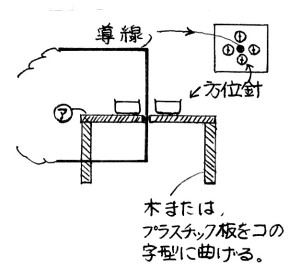

| 右の図のように導線を垂直にし、そのまわりに小さい 方位針を置き、乾電池1個で短絡して電流を流す。 アの部分をプラスチック板かガラスにしておけば、欽粉 をまいて調べることもできる。 |

|

|||||