| 直流/交流比較実験器 A(電流の向きの変化) |

| 直流/交流比較実験器 B C |

| 直流と交流の特徴を比較する実験の中に、電流の流れる向きが、直流ではいつも同じ向きと、交流では交互に変わることを確かめる実験がある。直流と交流を比較する観点は、①電流の向き、②電圧の変化、③直流・交流と、他の電気部品との関連 などである。 |

|

| 1 電流の向きを確かめる実験の問題と工夫 |

|

① |

電流が流れる向きが違うことを調べる実験で、子供一番わかりやすいのは、モーターの回転の向きが変わることである。しかし、残念ながら、モーターの回転の向きが、交流の周波数についていけないので、この方法は、普通の電源ではできない。 |

|

② |

そこで、ほとんどの教科書では、LED2つを逆向きに並列につなぎ、電流を流している。 |

| |

|

直流では、並列の片方だけがつくが、交流では、両方つくことを見せる。そして、実は、交流の場合、交互にLEDが点滅していることを、実験器を左右に振ることで確かめている。 |

| |

|

この場合、LEDの性質(極性があること)を、子供は、よく理解していないとならない。 |

| |

③ |

市販されている②の実験器は、硬い棒か、板にLEDがついているので、振るのが大変で、きれいな点滅が見られない。そこで弾力のあるばね棒を使う。 |

| |

④ |

商用電源は、周波数が50か60ヘルツで、変化が速いので、任意に周波数が変えられる自転車用発電機を利用する。これを使うと①のモーターの実験も可能である。 |

|

|

|

| 2 直流/交流LED点滅実験器(ヤガミで市販されている) |

| |

◆材料 |

|

|

|

| LED 3φ 赤1 緑1 |

2 |

| ステンレスばね棒 2.5φ 長さ30cm |

1 |

| アクリル板(黒) 厚さ2mm、60×20mm |

1 |

| プラスチックパイプ 20mmφ 長さ20cm |

1 |

| 押し切りスイッチ 赤1 緑1 |

2 |

| 定電流ダイオード |

1 |

| 抵抗(33Ω、50Ω) |

各1 |

| 導線、ゴム栓 |

|

|

|

◆つくり方 |

|

|

① |

黒のアクリル板に、LEDをつける穴を2つ(間隔40mm)をあける。 |

|

② |

赤と緑のLEDをはめ込み、2つを極性を反対して並列に配置し、導線3本をスイッチまで配線できるようにする。 |

| |

|

途中に、LED保護として、定電流ダイオードと抵抗を入れる。 |

|

③ |

ゴム栓に穴をあけ、ステンレス棒を差し込み、グリップのパイプにはめ込むみ。 |

| |

|

ゴム栓には、3本の栓が通るように側面に溝を切っておく。 |

|

④ |

赤のスイッチには、緑のLED、緑のスイッチには、赤のLEDをつなぎ、点灯状態になるように配線する。 |

|

|

グリップで、赤のボタンを押せば緑色のLED、緑のボタンを押せば赤色のLEDが消えるよう配線する。 |

|

◆活用法(弾力があるので、振るに楽で、きれいな線が見える) |

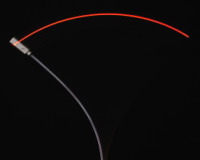

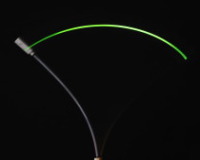

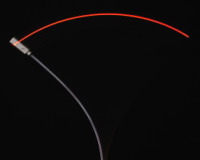

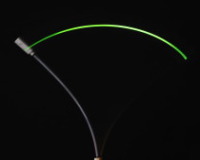

| |

|

|

|

|

| |

|

直流/赤側が+ |

直流/緑側が+ |

交流 |

| |

|

|

|

|

| 3 直流/交流の比較のための電源装置 |

|

◆材料 |

|

|

| 自転車用発電機(交流) |

1 |

| ゴムタイヤ |

|

| 木板(台用)、10mmφボルトとナット、ねじ など |

|

| 整流ブリッジ(200V2A) 導線、ターミナル |

|

|

| |

◆つくり方 |

|

① |

タイヤを回転させやすいように、ハンドルをつける。 |

|

② |

タイヤをまわす台をつくり、中心にボルトを通し、タイヤをはめ込む。 |

|

③ |

自転車用発電機を台に固定する。このとき、発電機の回転部がタイヤに当たってまわるようにする。 |

| |

④ |

交流は、そのまま出力し、ブリッジ整流した直流の端子もつくっておくと便利である。 |

|

|

◆活用法 |

| |

① |

タイヤをまわして発電する。回転数で周波数が変化するので、便利である。 |

| |

② |

羽根(3枚羽根がよい)をつけたモーターを回してみると羽根が往復する様子が見られる。(交流) |

| |

|

直流にすると、一方向にいきおいよく回転する。 |

|

| |

③ |

逆向きにし、並列につないだLEDは、ゆっくりな交流なので、交互に点滅するのがよくわかる。 |

| |

|

|

|