| 電磁誘導用コイル(個人実験用) |

| |

|

|

|

| 電磁誘導の実験では、コイルと検流計が不足していて、子供一人一人が実験できない。そこで、次のように工夫してみた。 |

|

| 1 工夫したところ |

|

|

① |

普通の棒磁石の出し入れが楽なコイル(大型コイル) |

|

② |

磁石の出し入れで、LEDが点灯し、個人実験可能な小型コイル |

|

③ |

磁石の往復がすばやくできる小型コイル |

|

※小型コイルには小型アルニコ磁石を使用。1500円ぐらいで普通の鋼製より安い |

|

|

| 2 材 料 |

|

| 大型コイル用 エナメル線 0.4mmφ |

約300g |

小型コイル用

エナメル線 0.2mmφ と 0.26mmφ() |

各100g |

大型コイル用 巻きわく 塩ビパイプ

長さ13cm 内径35mm 外径42mm |

1 |

| 小型コイル用 巻きわく 市販コイル用ボビン |

2 |

| 配線用ビニール線 |

少々 |

| 透明塩ビパイプ 長さ20cm 外径12mm |

1 |

| アルニコ磁石、LED(赤)、簡易検流計(電流計) など |

|

|

|

|

| 3 作り方 |

|

|

◆ |

大型コイル |

| |

① |

長さ13cm 外径42mmの塩ビパイプに、0.4mmφエナメル線を約800回巻いていく。

|

|

|

※学校で使用している棒磁石の大きさに合わせる。 |

|

② |

200回ぐらいで、途中端子を出す。 |

|

③ |

右巻きと左巻きをつくり、何か区別する工夫をする。(導線の色を変えるなど) |

|

|

|

|

|

◆ |

小型コイル Ⅰ (0.26mmφエナメル線使用) |

|

|

④ |

長さ45mm 内径13mmのボビンに、0.26mmφエナメル線を約3600回巻いていくく。 |

|

⑤ |

1200回で、途中端子を出す。 |

|

|

|

|

◆ |

小型コイル Ⅱ (0.20mmφエナメル線使用) |

|

⑥ |

長さ45mm 内径13mmのボビンに、0.20mmφエナメル線を約4000回巻いていくく。 |

|

⑦ |

2000回と3000回で、途中端子を出す。 |

|

|

|

|

| 4 使い方 |

|

◆ |

大型コイル(普通の棒磁石を使用) |

|

|

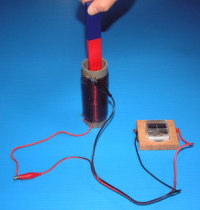

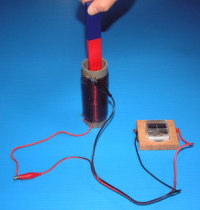

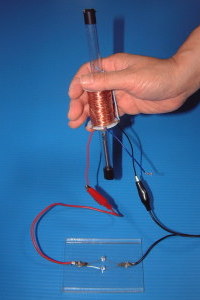

① |

右上の写真のように、簡易検流計(別ページ参照)を接続し、棒磁石を出し入れすれば、誘導電流が観察できる。 |

|

② |

巻き数の違いによる電流の強さ、、右巻き・左巻きの違いによる電流の方向などが観察できる。 |

|

③ |

しかし、LEDを点灯させることはできない。 |

|

|

|

|

|

◆ |

小型コイル Ⅰ・Ⅱ (長さ50mm、太さ5mmφのアルニコ磁石を使用) |

|

④ |

巻き数が多いので、アルニコ磁石を出し入れすると、簡易検流計の針の振れが大きいので、注意を要する。電流計でも確認できる。 |

|

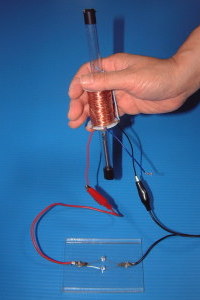

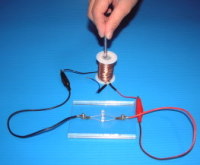

⑤ |

LEDは、3000回以上で、アルニコ磁石を出し入れすると、点灯する。(写真下) |

|

|

|

※磁石をコイルに入れるときの方が点灯しにくいが、4000回だとはっきり点灯する。 |

|

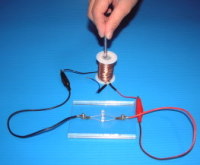

⑥ |

右の写真のように、コイルに塩ビパイプを通し、その中をアルニコ磁石を行き来させる(振る)と、LEDはが、明るくはっきり点灯する。 |

|

|

|