第25番津照寺近辺地図

JR後免駅から バス 室戸岬・甲浦行き(急行便)約1時間50分

室戸下車:徒歩約10分

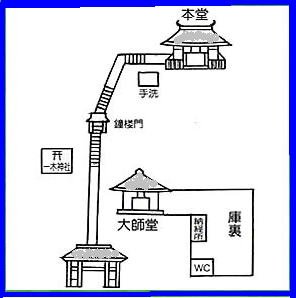

津照寺境内 配置図

第25番津照寺 山門が遠望される。 124段の階段を登ると鐘楼門へ

丸みを帯びた唐風:鐘楼門

近代的なコンクリート造り 津照寺 本堂(昭和50年竣工)

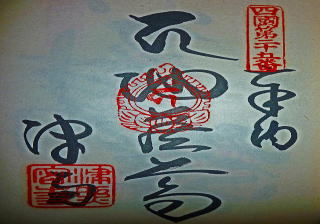

御本尊 納 経

| 山 号 | 宝珠山 |

| 院 号 | 真言院 |

| 寺 号 | 津照寺 |

| 本 尊 | 延命地蔵菩薩 |

| 開 基 | 弘法大師 |

| 宗 派 | 真言宗豊山派 |

住 所 〒781−7102 高知県室戸市室津2644

電 話 (0887)23−0025

御真言 おん かかかび さんまえい そわか

御詠歌 法の船 入るか出づるか この津寺 迷うわが身を 乗せて給えや

| 津照寺略縁起等(抜粋) |

| 室津港を見下ろす小山の上に所在する「津照寺」は、地元では、津寺(つてら) と呼ばれている。大同2年(807)に、この地を巡錫した弘法大師は、海の安全 大漁を祈願して開基された。船人、漁師の信仰は厚い。別名「楫(かじ)取り地蔵」 とも言われている。 山の形が、地蔵菩薩」の持つ宝珠に似ているところから、霊地とし、地蔵菩薩像 を刻まれ本尊として、宝珠山真言院津照寺と号された。 長宗我部氏の庇護を受けて津寺村と称して七町余り地高を有していた。その後 山内氏が入国して、更に、一町五反余りの田畑を寄贈され、寺院の運営も藩営とさ れれ隆盛を極めていた。 明治の改革により寺領は、政府に没収され小作農民に払い下げとなり、寺は廃寺 とされた。 明治16年寺名復興を許され、現在に至っている。大師堂は、昭和38年、本堂は、 昭和50年に新築されたとのことです。 楫取地蔵地蔵の由来 慶長7年秋、初代山内一豊公が、室戸沖で暴風雨に遭い困っていたところ、大僧 が現れ船の楫(舵)を取って無事室津港へ入港することができた。 助けていただいた大僧に感謝の意を伝えるべく探したが姿が無かった。津寺に参詣 したところ、御本尊地蔵菩薩の御体が濡れており、大僧が、御本尊地蔵菩薩であった ことから、御本尊が「楫取り地蔵」と伝えられるようになったとのことです。 |

右のアイコン(写真) をクリックしてください。

をクリックしてください。

biglobeウェブリアルバム(津照寺写真集)へリンクします。

![]()

第24番最御崎寺へ ![]()

![]()

![]() 第26番金剛頂寺へ

第26番金剛頂寺へ

四国霊場(総括)