自作ライトノベル

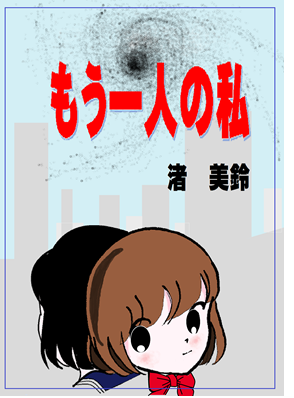

★「もう一人の私」 渚 美鈴/作です。

再掲オリジナル作品です。応募して一次選考だけは通過して落選した怪奇作品。

もともと児童用の短編SFとして2014年に作ったもので、一昨年、ライトノベルにバージョンアップして応募した作品です。仕方ないか。

【あらすじ】

中学一年生の岸本夏美は、一年前に交通事故にあって以来、不思議な出来事につきまとわれる。

「もう一人の私」(夏美)が、転校した後の学校に現れて、友達と遊んだりしているようなのだ。しかも、もう一人の私は、次第に近くに現れるようになってきていて、通っている学校内でも変なウワサが流れるようになる。

恐くなった夏美は、友達の俊介や大吾たちと、その正体を確かめようとする。

その正体は、俊介君が言うように、ドッペルゲンガーなのか? そして、その目的は、夏美と入れ替わることなのか?

高まる恐怖と不安の中、もう一人の私は、夏美が留守の家に上がってしまい、夏美は家に帰れなくなってしまう。そして、その最中、事件が起こる。

もう一人の私を人質とした立てこもり事件が起こったのだ。

通報で駆けつけた警察の協力で、犯人たちは捕まるが、もう一人の私は犯人にナイフで刺されてしまう。

犯人たちの目的は、夏美のお父さんが関わっている新型戦闘機の開発を脅迫して妨害することだったのだ。

事件は終り、ナイフで刺され、救急車で運ばれるもう一人の私と対面した夏美は、その寂しげな笑顔になぜか胸を打たれる。そして、もう一人の私は、病院に運ばれる途中で消えてしまい、それ以来ぱったりと姿を現さなくなる。

結局、もう一人の私の正体はわからないままとなったけど、夏美は、この不思議な体験を一生忘れることはないだろうと思うのだった。

あらすじ読んで、興味を持たれた方は、以下、本文をお楽しみください。

【本文】

もう一人の私 渚 美鈴/作

「あれ? 夏美ちゃん。帰ったんじゃなかったの?」

「は?」

「――だって、さっき玄関のところで、バイバイって……」

廊下ですれ違ったクラスメートの飯田沙耶ちゃんに言われて、私は少しとまどってしまった。

「あ、ああ。ちょっと忘れ物したから……」

やれやれ、まただ。

私は、ため息をつきながら、適当に言い訳して教室から職員室へ向かう。

私の名前は、岸本夏美。十三歳。中学一年生の女の子だ。栗色のショートボブの髪型がお気に入りで、自分で言うのも何だけど、わりと美少女なんだと思う。

この彩雲中学校に転校してきてから、夏休みを挟んで今月でもうニヶ月になる。ついこの間まで、前の学校のピンクのブラウスの制服を着ていたけれども、今はこの彩雲中学校の伝統のセーラー服に身を包んでいる。

紺色のセーラーカラーに、凝ったレース状の白のラインが入ったおろしたての新しい制服。

これは、とてもうれしい。

あこがれだったセーラー服ということもあるけど、私にとっては学校の皆と同じ制服となって自分が周りに溶け込んで目立たなくなったことの方がプラスアルファでうれしい。

原因は、変なウワサ。

最近、私の知らないところで変なウワサが広がって困っている。

私が、学校の裏門のところで一人さびしそうに立っていたとか、普段、誰も入れないはずの学校の屋上から校庭を見下ろしていたとか、とにかく問題になりそうなウワサばかりだ。

その原因の一つが、転校前に着ていた中学校の制服がこの学校とはまったく違うブラウスの制服だったことだろう。

薄いピンク色のブラウスに、紺のリボンという組み合わせは、かわいかったけれども、周囲がセーラー服ばかりだったので、私の存在はとても目立っていた。

この彩雲中学校でブラウスの制服を着ているのは私しかいないのだから、他の生徒や他人の見間違いだとしても、すべて私だと誤解されてしまったのだと思っている。

今日も担任の田野倉先生に職員室に呼ばれているのだけれど、先生に呼ばれる理由に心当たりはない。

もしあるとすれば、たぶん、ウワサと関係することだろうと思う。

それしか考えられない。

そう思うと、気が滅入る。

誤解です。

人違いです。で、済めばいいけど、たいていはこじれる。アリバイがあればいいことだけど、これがなかなか難しい。

「本が好きなのはわかるけど、休みの日に勝手に図書室に入っちゃダメだろ!」

案の定、職員室に入ってきた私に、田野倉先生は開口一番、そう注意する。

――やっぱりだ。

今回は、学校の図書室に無断で入っていた誰かと間違われたらしい。

「私、日曜日にわざわざ学校になんか、行きませんよ。部活もしてないし――。」

「ウソをつくんじゃない。部活指導の大井先生が、図書室にいるお前を外から見ているんだぞ!」

「だって――日曜日はどこにも出てないし、ずっと家にいたんだもん。お母さんにきいてみたらわかります。」

私は、あらぬ疑いをかけられたことに怒るよりも、冷静に無実を主張する。

「ん?」

私が顔色を変えることもなく、むしろ困ったような顔をしてるのを見て、田野倉先生も勢いをそがれたらしい。

続く言葉が急にやさしくなる。

「――本当か? じゃ、大井先生が見たのは、他の生徒の見間違いだったのかな? でもピンクの服着てたって言ってたし……。それとも、誰もいないのに、いると錯覚したのかな? おかしいなぁ? あの大井先生が、生徒の顔を見間違えるなんてありえないんだが……。」

大井先生というのは、PTAの役員で、ボランティアで部活動の指導も引き受けている方だ。夜間パトロールとかの校外活動にも熱心で、引きこもりの生徒や問題行動のある子供たちの指導にも、いつも真剣に取り組んでいて、先生や父兄たちの評判もいい。

一番すごいのは、全校生徒約六百人の顔と名前をすべて記憶していることだ。これだけは、学校の先生たちの誰もかなわない。

だから、大井先生の報告は、何でもすぐに先生たちに信用されていた。

「業務日誌にも、図書室のカギの貸出記録がないし、変だとは思ってたんだ。夏美がまさかこっそり図書室に忍び込んだとは思えなかったんだけど――。」

田野倉先生は、職員室の中を見渡しながら言い訳を独り言のようにつぶやく。一年の教務主任の先生が、ポーカーフェイスでじっと私と田野倉先生の方を見ているが、何も言わない。

「そっか。すまん。他の先生方の手前、一応確かめないわけにはいかなかったからね。」

「先生。ちょっときいていい?」

私は、前から気になっていたことをたずねてみた。

「ん? 何だ?」

首を傾げながら、宿直日誌をめくっていた田野倉先生が視線をチラッと私に投げかける。

「私のお父さん――自衛隊員だから、引っ越しが多いんだけど……」

「知ってるよ。夏美もたいへんだな。転校が多いと家の中も落ち着かないだろう? 学校も変わってばかりいると……友達もいなくなるから辛いだろうし――。」

「それは――引っ越しも転校も、もう慣れてるからいいの。転校したって仲のいい友達は、ちゃんといるから――。ただ、転校してからしばらくすると、前の学校で別の私を見たって友達が、少しずつ増えてくるの。これって、どういうことなのかな?」

「ん? 何だ、それ?」

先生は、日誌を書く手を休めて、私の方を見る。

意味が伝わっていないみたい。

「別の私って? 誰かが夏美になりすまして、悪さしてるってことかぁ?」

「わかんない。悪さってほどのことはないけど。でも、前の南星中学校でもそうだったし。その前の小学校でも同じことがあって……。今日も、先生が言ったのも含めると、これで三回目なんだ」

私は、ここ一週間の間に起こった、身に覚えがない変なウワサを先生に話した。

田野倉先生は、黙って私の話を聞いていたが、「うーん」とうなって首をかしげてしまった。

「校舎の屋上に勝手に入っている生徒を見たって話は、私も聞いてる。ただ、あそこはカギがかかってて、しかも危険防止のためのバリケードまで設置して入れないようになってるからな。入れるはずがないんだ。だから――見間違いってことで、無視してる。」

「でも、それだって、ブラウスの制服着た女子だったとかで、犯人は私だって言ってる人が多いの。だから、私困ってて――。」

「……誰かのイタズラかな? 夏美、誰かに嫌われてるとか、恨まれてるとかあるのか? もしそうなら、これはイジメかもしれないけど」

「イジメ? 誰かが、私にイジワルしてるの?」

「いや、もしかしたら……という話さ。夏美のふりをして、わざといけないことをして、夏美を困らせようとしてるんじゃないかと思ってね」

田野倉先生の仮定の話に、私は思いを巡らす。

この学校だけの話なら、確かに可能性はあるかもしれない。

生意気な転校生に対するイジメってとこかな。

まあ、はっきり言って、自分がおとなしい性格じゃないのは自覚してる。かといって、自意識過剰で、目立とう意識丸出しの鼻持ちならない性格ってわけでじゃない。

だから性格は、まあ普通だと思う。そんな子に対して、イジメを仕掛けてくるだろうか?

それに、前の学校からずっと続いてることを合わせて考えると、執拗に追いかけてきてまで、そんなことする人がいるなんて、ありえないとしか思えない。

「そんな人、いないと思う……」

私の答えに、田野倉先生もうなずく。

「そうだよなぁ。夏美は強いから。足のことからかった洋太を、一発でぶっとばしちゃったもんな」

「や。先生、それ少しひどい」

「あ、ごめん、ごめん。悪気はないよ。夏美はいつも元気だし、男子もみんな一目置いてるから……」

「私が……強いってこと? 誰がそんなこと……」

「俊介に大吾、それに健一もそんなこと言ってたぞ。でも、気にするな。ありゃ、口だけだ。好きな子には、素直に好きって言えない思春期男子特有の行動だ。いやあ、考えてみると、お前、モテモテなんじゃないの?」

「そ、そんなこと、ないよお~」

私は、つい照れてしまう。

そんな私を見つめながら田野倉先生は、少し考え込んでから、言った。

「まあ、日曜日の件は、大井先生にもう一度確かめてみるから。そしたら、何かわかるかもしれない。夏美が気にしてる人違い、イタズラにしても、からかってるだけじゃないかって思うし、そんなに気にしなくていいんじゃないか? 逆に気にしてると知られたら、面白がってもっとイタズラしてくるかもしれない。無視してるのがいいと思う。だいじょうぶ。何かあったら、また私に報告するといい。しばらく様子を見よう。今日は、もう、帰っていいよ」

そうは言うけどさぁ――。

先生だって、私のこと疑ったじゃないかぁ。

私は、そんな不満を胸にしまいこみ、「うん」とうなずくと、少し右足をひきずりながら職員室を後にする。

「あー。夏美」

職員室を出ようとした私を、田野倉先生が呼び止める。

「……?」

「足……。まだ、治らないのか?」

「はい。でも――平気。痛くないし。もっとリハビリ、歩く練習すれば必ず普通に歩けるようになるって、病院のお医者さんが言ってるから……」

「そうか――。リハビリ、がんばれよ」

私が交通事故にあったのは、もう一年以上も前のことだ。前の前の小学校での帰り道、暴走して突っ込んできた車にはねられ、私はしばらく意識不明になるほどの重症を負った。

幸い一週間ほどで意識は戻ったけど、目を開けた時に見たお母さんの涙顔は一生忘れないと思う。

仕事の都合ですぐに駆けつけることができなかったお父さんの、涙と鼻水でぬれた変な顔も、なぜだかうれしくて可笑しくて、今でも記憶に残ってる。

私をはねた車の犯人は捕まらず、しかも故意に私を狙ってひき殺そうとしたんじゃないかっていう警察からの話もあって、お母さんはとても心配した。だから、私が病院を退院すると同時に、お母さんはお父さんと相談して小学校を転校させた。

あまりにも突然のことで、私はびっくりしたけど、お母さんの心配顔を見ると強く反対することもできなかった。

おかげで、小学校の卒業証書も五年間を過ごした親しみ深い小学校じゃなく、転校した先の小学校で受けることになってしまった。

私は仲良しの友達と別れるのが辛かったし、とても嫌だったから、仕方なく転校前の友達と手紙のやり取りをはじめたのだけれど、それから変なことが起こり始めた。

「久しぶりに会ったら、元気そうでうれしかった」とか、「変な車に追いかけられて、恐かったね」とか、手紙の文面の中に、私が知らない話題が増えてきたのだ。

「なんで? だって、この前、うちの学校に遊びに来てたじゃん」

電話の向こうで親友の雨宮春香は、不思議そうな声で答える。

雨宮春香は、五年間も一緒のクラスだった元の小学校の時の親友。今は別々の中学校に通っているから直接会う機会は少ないけど、今でも連絡を取り合う仲だ。もっとも、連絡手段は、手紙から携帯電話に変わったけど。

その春香の話によると、どうも、転校してから後、どこかの子が私になりすまして、元の学校の友達と遊んだりしていたようなのだ。

お父さんの仕事の事情で、私は中学校に入学してすぐに、突然転校することになっちゃったんだけど、そうしたとたん、今度はその中学校に、そいつがやってきて、私のふりを始めていたようなのだ。

転校前の中学校の中や周辺で目撃される私の姿は、私がいやいや転校させられたんだという、いかにもありそうな理由や推理がくっついたウワサになって広がっていて、私はとても迷惑している。

そして、今、そのウワサになっている「もう一人の私」は、私が通っている彩雲中学校にまでやってきているみたいなのだ。

なんだか、不気味だ。

もし学校内でバッタリ顔を会わせたりしたら、どうなるんだろう。

私は、少し不安になった。

お母さんやお父さんに話してみようかとも思ったけど、お父さんは仕事が忙しくて、めったに家に帰らない。

お母さんは、私の交通事故のあと、とても神経質になっていて、これ以上心配をかけるわけにはいかない。

だから、私は、一番信用できるクラスメートの俊介君と大吾君に相談してみることにした。

相良俊介君と井上大吾君は、仲良しのクラスメートだ。

俊介君は、読書が好きで物知り。成績も優秀で先生の信用も厚くて、クラスの委員長も引き受けている。だから、少し地味な性格なんだけど、存在感はある。

一方の大吾君は、将来サッカー選手になりたいという夢を持っていて、クラブの少年サッカーチームに入っている。夢を追いかけて、土日は試合や練習で忙しい。スポーツ好きの活発な少年だ。明るくて周囲には友達がいつもあふれていて、とても目立つ存在だ。

そんな性格も趣味も違う二人だけど、長い付き合いがあるようで、互いに相手を認め合っているのが、よくわかる。教室で二人が一緒にいることは少ないけど、決して避けているわけじゃない。

転校してきたばかりの頃、足をひきずる私をからかった男子たちを注意して止めさせたのも、この二人だ。もっとも、私も怒って、私をからかった男の子をぶっ飛ばしちゃったけど……。

そんなこともあって、私は二人と気軽に話せる間になっていた。

自然と――。

これ大事!

とっても。

だって、二人ともクラスの中では女子に人気がある方だったから――。

友達の手前、ベタベタする気はないけど、この年頃になると、女の子たちの間では恋バナが盛んで、あることないことで、とても盛り上がる。そして、そこから変な誤解や焼きもちが生まれたりして急に仲が悪くなることだってある。隠れてコソコソしたりすると、とても困ったことになったりするものなのだ。

だから――相談するのも、信頼できるこの二人。人選も筋が通ってるはず。

どっちか一人じゃなくて、二人。

この二人なら、きっと何か力を貸してくれると思う。ただ、これは根拠のない期待でしかない。

私は、二人に相談したいことがあると言って、放課後の図書室に呼び出した。

「それって……ドッペルゲンガーじゃないの?」

「ドッペ……?」

「何だ。それ?」

俊介君の即答に、私と大吾君は思わずきき返す。

静かな図書室の中。司書の先生の許可を得て、座った窓際のテーブル席。

待ち合わせして相談を持ちかけると、二人とも喜んできいてくれた。

図書委員もしている俊介君は、メガネを取ると、1分類(哲学)の本棚のところから「世界の怪奇事件」というタイトルの本を取り出して、私たちのところに持ってきた。

「こういう怪奇やミステリー系の本は、人気があって貸し出し中のことが多いんだけどね……。良かったよ、残ってて。これだよ」

俊介君が見せた内容は、明治時代のお話だった。

――ある大きなお店の店主が留守中のはずなのに、なぜか家に居る。

そこに外から店主が帰ってきたので、家族がおかしいと思う。

やがて、お店の中の店主と、外から帰ってきた店主が鉢合わせしそうになったけど、いつの間にか一方の店主の姿が消えて、それは起こらない。

不思議なこともあるものだと、家族や店の者たちが話した翌日、店主は突然死んでしまう――という話だった。

作り話かと思ったけど、本の解説ページには「本当に起こった不思議な話」という説明がついていて、有名な作家の芥川龍之介なんかも体験したことがあって、短編小説「二つの手紙」を発表している――というような内容が書かれていた。

「この本に書かれているような、自分の分身、もう一人の自分というのが、ドッペルゲンガーなんだ。ドッペルゲンガーって、ドイツ語なんだけど、それによると自分とそっくりな邪悪な者が現れて、それを見た本人は死ぬって言われてるんだ」

俊介君が、得意そうに説明する。

「え? じゃあ、ウワサのもう一人の私が、もしドッペルなんとかだったら、私……死ぬの?」

私がびっくりしてきき返すと、俊介君はあわてる。

「あ、いや、みんながそうじゃない。不思議な話ってのは、たいていそういう終わり方をしているだけさ。その方が、物語としておもしろいし、人気があるだろ。だから、こんな本にまとめるにしても、そんな話が集まりやすいんだと思う。それに――仮にドッペルゲンガーだとしても、夏美ちゃんは、まだ見てないから大丈夫だと思うし……。」

「でも、これからバッタリ出会うかもしれないじゃない!」

「そうだとしても、会ったら死ぬって決まってるわけじゃない。ここはドイツじゃない。日本だ。だから――必ずしもドイツの言い伝えを信じることはないと思う。ほら、芥川龍之介の例がそうだ。ドッペルゲンガーに会ったことを小説にして発表してるわけだから、すぐに死ぬというわけじゃないことがわかるだろ。だから、むやみに怖がってもしょうがない。それに、まだ、それがドッペルゲンガーだって決まったわけでもないし……」

「そうだよ。そのドッペンガー? とかって、お化けか妖怪みたいなものなんだろ? だったら、何か、お守りとかで封じるとか、やっつけることができるかもしれない。俺、西野裏神社でお守り、もらってこようか?」

大吾君もうなずきながら、夏美のために協力することを約束する。

「夏美ちゃんのためだもんな。この前の応援してもらったお礼もあるし――。だから、俺、神社でお守り、もらってくるよ」

「この前の……応援?」

私は、大吾君が言った意味がよくわからず、思わずきき返してしまった。

「ほら、先週の土曜日、河川敷の広場でやった川北サッカークラブとやった練習試合だよ。夏美ちゃん、土手の上から手をふって、応援してくれただろう。みんな、あれで元気が出て、負けそうだったけど逆転勝ちしたんだ」

「先週の土曜日は、私、病院に行ってたから……そんなとこ――行ってないよ」

大吾君は、ポカンと口を開ける。

「え? だって、俺が名前呼んだら、ちゃんと返事してたよ? 『大吾、がんばって~。』って応援してくれたから、俺、元気が出て勇作からパス受けてシュートして、連続ゴール決めたんだ。ゴールしたの、夏美も見てただろ! 手叩いてたじゃないかぁ」

「? そんなの知らないってば!」

私は大吾君に同意を求められたけど、まったく身に覚えがない。

わけがわからない。

「えーっ? じゃ、俺の見間違いなのかよ?そんなはずは……。あ……。」

大吾君がごくりとつばを飲み込んで、黙ってしまう。俊介君は私と目が合うと、だまってうなずいた。

「きっと――大吾は、知らないうちに、夏美ちゃんのドッペルゲンガーを見ちゃったんだ」

「そんな~。あれは、確かに夏美ちゃんだったぜ。間違うはずないって。サッカーチームのみんなに聞いてもいい。みんなも見てるんだぜ。試合の後、俺、チームのみんなにからかわれて……さ。」

大吾君は顔を少し赤くしながら、けんめいに間違いないと言い張る。けれど、当の本人である私が知らないと首を横にふるのだから、どんな証拠、証人を出してきても意味はない。

私が納得するはずがないのだから。

「――大吾でもわからないほど、そっくりってことか……。そうなると困ったな。いつ現れて、仮に夏美と入れ代わられても、ぼく達にはわからない……」

私は、その言葉にゾッとする。

「そんな。私、怖いけど、二人に協力してもらって、『もう一人の私』を捕まえてとっちめてやるつもりだったのに……。本当にドッペルゲンガーとかだったら、どうしようもないじゃない。恐いよ」

俊介君は腕組みして考え込み、大吾君にたずねる。

「何か……何でもいい。おかしなところはなかった? いつもの夏美と違うところとか、なかった?」

「ないよ! そんなのあれば、すぐにわかるって! 服装だって、夏美ちゃんがついこの前まで来てたブラウスの制服だったから、間違いないって思ったし……。」

大吾君は、自分もすでに、もう一人の私に会っていたと知って、ショックを受けている。

「そうか――。夏美。話はわかった。君の周りで何か変なことが起こってるのは確かみたいだ。僕もいろいろと調べてみるよ。」

「信じてくれるの?」

「ああ。大吾が言うんだから――。その大吾でさえも見間違う、君のそっくりさんがいるのは確かだと思う。目的はわからないけど、これは、真剣に考えて対応しないといけないことだと思う。捕まえようなんて無理なことはしない方がいいし、夏美が出歩くのも気を付けた方がいい。何かあったら、遠慮なく連絡して」

「お、俺も。夏美ちゃん。相手が誰か知らないけど、気をつけなきゃいけないかも。もし、あぶないことがあったら、すぐに俺も呼んでいいから――」

俊介君の真剣な言葉を聞いて、大吾君も慌てたようにうなずく。

「二人とも、ありがとう」

もう一人の私は、私の本当にすぐ近くまで近づいてきている。もし、道でバッタリ出会ったりしたら、どうなるんだろう。

俊介君が見せてくれた本の中のお話のように、ドッペルゲンガーだとしたら、私は会ってしまったら死んでしまうのだろうか?

私は、その恐怖にふるえ上がった。

「信じてくれないかもしれないけど……」

転校する前、長い付き合いで親友だった雨宮春香は、電話の向こうで不思議な話を教えてくれた。

「あたし……夏美が交通事故で入院している時に、二度目の事故にあうのを見ちゃったんだ」

「え?」

「誰も信じてくれないから、ずっと黙ってたんだ。けど、夏美が『もう一人』いるってしつこいから、言うんだよ。あんまり縁起がよくない話だと思うから――。いい? 夏美が小学校の時、交通事故にあって、たしか三日後くらいのことだよ。あの朝、学校前の通学路で暴走してきた黒い車が、ガードレール乗り越えて壁にぶつかる事故が起きたの。誰も事故にあわなくて良かったってことになってるけど……。あたし、あの現場で夏美が先を歩いているのを見たんだ。それで、てっきりもう退院したんだと思って、後ろから声をかけたの。そしたら、立ち止まって振り向いた夏美ちゃんのところに、そばを走っていた車が急にスピードをあげて、突っ込んだから、あたし、もうびっくりしちゃって……」

「そ、それで、どうなったの?」

私は、もう一人の私も交通事故にあったと聞いて、胸がドキドキしてきた。

「――怒られた。先生たちに……。ウソをつくんじゃありませんって。だって、事故にあったはずの夏美ちゃんは、そこからパッと消えちゃって、いなくなってたし――。車の運転手は逃げてて、事故の様子とか知ってるのは、あたしだけだったし……。あとで夏美ちゃんが、その時は、まだ事故の怪我で眠ったままだって教えられたから……。あたし、幽霊を見ちゃったのかと思って、ドキドキしちゃった」

「……ねえ。春香は、私が転校してからも、『もう一人の私』を見たんだよね」

「『もう一人の私』って……。変なこと言わないでよ。あれ、本当に夏美だったよ。忘れてるんじゃないの? 交通事故で頭打ったんでしょう。そのせいで覚えてないとか、忘れてるかもしれないじゃない。あたし、事故にあう前の元気な夏美を知ってるから――。話もいっぱいしたし……間違うはずないよ」

そこで、私の頭にひらめくものがあった。

「待って。今、変なこと言ったよね?」

「…? なに? 変なことって? 言った? よくわかんないけど……」

「春香が会った『もう一人の私』って……元気だったって……。どこもケガはなかったの?」

「ケガ? ぜんぜん。ケガなんかしてなかったよ。夏美……とても元気だったから、交通事故にあったのが信じられないくらい元のままだったから、あたし、驚いちゃった」

これだ!

今の私は、交通事故のケガのために、右足が少し不自由になっている。思うようにヒザが曲がらないのだ。お医者様は、歩く練習を続ければ、元通りになりますと言ってくれるけど、退院したばかりの頃は痛くて、松葉杖を使っていた時もあったほどだ。

もう一人の私と本物の私の違いは、足のケガだ。

私は春香にお礼を言って電話を切ると、俊介君に電話を入れた。

今、この問題で一番頼りになるのは、俊介君と大吾君しかいない。二人に手伝ってもらって、もう一人の私を何とかしないといけない。

実際、何をどうするかまでは、思いつかないけど、忍び寄ってくる恐さをただ待つ気はない。

私は、自分から行動する方を選んだ。

「犬!」

「猫!」

「え~っと、小鳥?」

待ち合わせの公園で、私は二人に会った。

「合言葉は、合ってる。だいじょうぶみたいだね」

俊介君のアイデアで決めた合言葉だが、私のだけ少しズレてる気がする。

「仕方ないよ。犬と猫はおぼえやすいけど、小鳥は少しちがうかもな。でも、夏美ちゃんが、入れ代わる可能性の方が高いし……」

大吾君は私の合言葉の違和感に同意してくれたけど、肩をすくめるだけ。むしろ、少し心配そうな顔で諭すように言う。

「そうなんだよね。合言葉だけっていうのも心配なんだ。――それでさ、考えたんだけど。これ、指に巻いててくれないかな?」

俊介君はそう言うと、白いバンソウコウを私に渡してきた。

「何? ひょっとして目印?」

「そう。小指にでも巻いてたら、夏美ちゃんが入れ代わられてもわかると思うんだ」

俊介君のアイデアに感心しながら、私は前の学校の友達の春香と話してわかったことを二人に伝える。

「ああっ! そう言えば、そうだよ。この前サッカーの練習試合で見た夏美ちゃんも、普通に歩いていたよ。言われるまで、気がつかなかったな」

大吾君もハタと気がついて、相づちをうつ。

「そっか。実は、僕も『コーラルウェイ』で見たんだ……。昨日、夏美ちゃんを……」

「えっ?」

俊介君が言う「コーラルウェイ」というのは、最近、この街の郊外に進出してきた大型ショッピングセンターだ。大きな駐車場を持っていて、市内からもたくさんの人が集まってきて、かなりにぎわっている。いろんなものを売ってるけど、ゲームセンターや大きな本屋もあって、今、うちのクラスの中でもちょっとした人気のスポットになっている。

「あれ? って思って話しかけようかと思ったんだけど……ね。大吾が言ってた、ブラウスじゃなくて、セーラー服着てたから、本物に間違いないって思ったんだけど――。」

「え――?」

私はびっくりしてしまう。

私は、「コーラルウェイ」になんか行ってない。

『もう一人の私』のことが気がかりで、昨日も家に閉じこもったままだったのだ。

とうとうもう一人の私もセーラー服を着てしまっただなんて。これじゃあ、他の友達にもまったく見分けがつかなくなってしまう。

「――でも、やめたんだ。声かけなかったよ。実は、その夏美ちゃんの後をこっそりつけているコート姿の男がいたから、声かけなかったんだ。何か、心当たりある?」

私は、ぶんぶん首を横にふる。

「そんなとこ行ってない! 昨日は、家でゴロゴロしてたから……。『コーラルウェイ』になんか行ってない。」

「そうじゃなくて――。その、もうひとりの夏美ちゃんをつけてたコート姿の男のことだよ。知らない?」

「ぜんぜん。」

私は、泣きたくなる気持ちを堪えて、ぶんぶん首を横にふるしかない。

「チカンとかじゃないのか? 夏美ちゃん、かわいいから――。」

「……」

大吾君がさりげなくほめてくれたのはうれしいはずけど、今は全然、心に響いてこない。

完全にスルーしてしまう。

ごめんね。

「そうだね。僕はてっきり、夏美ちゃんのお父さんとかが、心配して警察とかボディガードを頼んだのかと思ったんだけど……」

「……ないと思う。お母さんに心配させたくないから……。『もう一人の私』のこと、言ってないの」

「そっか――。困ったな……。恐がらないで聞いてよ。実は、男が追いかけてた『もう一人の夏美』は、非常階段のところでパッと消えちゃったんだ。僕もびっくりしたけど、男の方がもっとビックリしてた……」

俊介君は、私の様子を確かめながら話を続ける。

「僕は――やっぱり、もう一人の夏美は、ドッペルゲンガーなんだと思う。あれから、調べてみたんだけど、ドッペルゲンガーって、本人の魂とかが、二つに分かれてしまったものだという説もあるんだ。もし、魂だとしたら、追いかけられてパッと消えたりしても、おかしくないよね」

俊介君は、冷静に「もう一人の私」が消えたことを分析しているが、聞いている私の方は、恐ろしくて震え上がってしまった。

もし、「もう一人の私」がドッペルゲンガーで、それが魂だとしたら、いつでも、どこにでも現れることができることになる。

道の角でばったり会ったり、不意に後ろに姿を現して、それを見てしまったら――。

俊介君が前に言ったように、自分は死んでしまうのかもしれない。

そう考えると、「もう一人の私」は、とてつもなく恐ろしいものに思えてきて、私の背筋を冷たいものが走り抜けていく。

こわいっ! 怖いよ~ぉ。

「だいじょうぶ。僕たちがいるじゃないか。だから、目印のバンソウコウを指に巻いて、絶対にはずしちゃいけないよ」

「そうだよ。俺たちは、本物の夏美ちゃんを知ってるんだから、その目印さえあれば、入れ代わられることもないさ。それに、ほれ。これ、約束したお守り」

大吾君が近所の神社からもらってきたお守りを渡して、はげましてくれる。

「あ、ありがとう」

「あんまり出歩かない方が、いいのかもしれない。それと、やっぱり、このことはお父さんやお母さんには、話してた方がいいと思う。目印とかも……」

「でも、『もう一人の私』が近所をうろついているなんて話、言っても信じてくれないよぉ。証拠だって、何もないんだし」

俊介君の言うことはわかるけど、それで解決できるとは、とても思えない。

「なら、僕たちも会って説明するよ。もう一人の夏美と会ったってこと。そしたら、信じてくれるんじゃないかな」

「な、お前も行くだろ?」

俊介君が、急に大吾君に念押しする。たしか、大吾君は、スポーツバッグにサッカーボールを持っていて、午後から河川敷のグラウンドでサッカーの練習があるはずだ。

「行くよ! 夏美ちゃんのためだもん。サッカーは明日もできるし、なくなったりしないし……」

「あ、ありがとう……」

私は二人のはげましや協力がうれしくなって、つい泣きそうになる。

「あ、やだな。いつもの夏美ちゃんらしくないよ」

「心配しないでいい。僕たち二人は、絶対、夏美のこと、間違えたりしないし、何があっても助けてあげるから――」

私は、こうして、俊介君と大吾君、二人に付き添われながら、自宅のあるマンションへと向かった。

私の住むマンションは、十階建てで、セキュリティーチェックもわりとしっかりしている。ここからだと公園の中の広場を抜けていくのが、一番の近道になる。

日曜日の公園は、ジョギングする若者や、近所の団地に住んでるお年寄りたちの憩いの場となっていて、意外なほど人がいた。

待ち合わせ場所に公園を選んだのは、人目があれば何かあったとしても助けを呼べると考えたから。そして、もう一つの理由が、車が入ってこれないから。

俊介君の理詰めの提案だった。

そして、この公園は、私の住むマンションに一番近いところだったから、すぐに家に行けるはずだった。

「ストップ!」

広場を半周して、生垣の脇のトイレのそばを通った時、突然、俊介君が手を広げて、ストップをかけた。

「かくれて。早く!」

私と大吾君は、あわててトイレの影にかくれる。

俊介君は、だまったままトイレ入り口の水道のところで手を洗うふりをしながら、公園の出口の方を見ている。

俊介君が何を見ているのか、私と大吾君が隠れいるトイレの陰からは見えない。

しばらくして、俊介君がこっちを見て、小さな声でささやいた。

「二人ともここにかくれてて。動かないでよ」

「ああ」

「うん」

俊介君は、私と大吾君の返事を確認すると、公園の出口へと走っていく。

一体、どうしたんだろう?

何があったんだろう?

私と大吾君は、だまったまま顔を見合わせ、トイレの陰から顔を出して、俊介君の向かった方向を覗き見る。

俊介君は、公園の出口で、キョロキョロと何かを探している様子だった。そして、何かを見つけたのか、急に路地の中へ走って行って見えなくなった。

しばらくして戻ってきた俊介君は、自分の帽子をとって、私の頭にかぶらせる。

「今、昨日の男が歩いていたんだ。警察じゃないとしたら、なんでもう一人の夏美ちゃんを追いかけているか、おかしいと思うだろう?」

俊介君は、白のフード付のパーカーまで脱いで、うんうんうなずく私に手渡す。

「だから――。今、夏美ちゃんが、その男に見つかっちゃマズイんじゃないかって……そんな気がする。だから、帽子とフードで顔隠して、バレないようにしよう」

私は俊介君に言われるまま、パーカーを着て、フードを立てる。

「なんだか、探偵みたいになってきたな」

大吾君の方は、その様子を見ながら、少しワクワクしている感じだ。けれど、俊介君の方は真剣そのものだ。

その顔は、全然笑っていない。

「言いたくないけど、何だか、イヤな予感がするんだ。夏美ちゃんを早く家に送ってあげないといけない気がするんだ」

「それって、どういう意味?」

俊介君の言葉を聞いて、私の背筋を冷たいものがゾクゾクと走る。

「ごめん。僕の取り越し苦労かもしれない。気にしないで。」

私たちは、公園を出ると足早にマンションへと向かった。

私の住む「八十八マンション」は、十階建てなので、周辺の住宅街からは、よく見える。あの角を曲がるとマンション正面の横断歩道は、目と鼻の先だ。私たちは、俊介君を先頭に走り出した。

突然、歩道の手前で、俊介君が立ち止まって、私と大吾の方をふり向く。

「やばい。あの男がいる……」

俊介君の影からのぞくと、マンション前の横断歩道のところに、コート姿の男が一人立っている。横断歩道を渡る気配はなく、ただ突っ立って、煙草をくわえて、マンションの正面玄関の様子を伺っている。

「あの人?」

「ああ……」

俊介君が、少し緊張した顔で答える。

「何してるのかな?」

大吾君が頭にサッカーボールを乗せたまま、ポカンとした顔で男の方を見る。

「ダメだって! そんな風に見ちゃ……」

俊介君は、声を押さえながらそう言うと、大吾君と私を路地の影へと押していく。チラッと見ると男の目線がこちらを向いたのがわかり、私は不安になる。

見られたけど、私だって、ばれてないよね。

その時、携帯が鳴り、男がひそひそ声で歩道の隅で話しはじめる。そして、男が不意に通りの反対側に目をやる。

つられて私も男の視線の先を見る。

「!」

マンションの玄関に入っていく一人の少女がいた。

それは、鏡でよく見知った、自分の姿だった……。

「どうしよう、どうしよう。見ちゃったよう」

公園に引き返してきても、パニックは治まらない。

心臓がドキドキ、大きな音を立てる。

私はとうとう自分のドッペルゲンガーを見てしまったのだ。自分が今にも死ぬんじゃないかと思うと、気が気じゃない。

「おちついて。言っただろ。ドッペルゲンガーを見たら必ず死ぬって決まったわけじゃない。いろんな事件があるけど、死んでいない例だって、いっぱいあるんだ。心配ないって!」

「でも、そんなこと言ったって――。これからどうするわけ? ドッペル……もう一人の私が、お家に入っちゃったんだよ。私、帰れないじゃない!」

私は自分の言葉にショックを受けて、泣き出してしまう。

もう一人の私がいる家に入れるわけがない。お父さんもお母さんも、私ともう一人の私の区別がつかないかもしれない。もしかすると信じてもらえなくて、玄関で追い出されるかもしれない――。

そして、突然訪れる死――。

そんな絶望的な状況とか、これから先のことを考えると、どうしていいのかわからなくなって、大粒の涙が次から次にあふれてきて、止まらなくなる。

「僕が……様子を見てくる。何か……そのハンカチとか貸してくれるかな?」

私は、訳がわからないまま、こぼれる涙をぬぐっていたハンカチを俊介君に手渡す。

「どうするの?」

「落としたハンカチを届けに来たって言って、様子を見てくるよ。ひょっとしたら、マンションの中で消えてしまったかもしれない。そしたら、だいじょうぶ。お家に帰れるよ。部屋の番号は?」

「七階の……七〇七号室……」

私が、ぼそぼそと部屋の番号を伝えると、俊介君が立ち上がる。

「大吾! 行って来る。夏美ちゃんのこと、任せる」

「オーライ! 任せとけって」

大吾君が胸をはる。

俊介君は、ハーッと息をして呼吸を整えると、私のハンカチを持ってマンションへと向かっていった。

その姿は、いつにも増して、カッコ良く見えた。

「なあ、ちょっときいていいか?」

俊介君の帰りを待つ間、黙ったままなのに耐え切れなくなったのか、大吾君が話しかけてきた。

「なあに?」

「実は、まだ言ってないことが……あるんだけど……。」

「?」

大吾君は、少しもじもじしながら、迷っている様子だ。

「あのさ。昨日、俺の家に……来てないよね」

「え? どういうこと?」

私の驚いた顔を見て、大吾君は「やっぱり」とガックリ肩を落とす。

「もう一人の君と……、俺、昨日、話をしたんだ。家の前で――」

「……!」

「ぜんぜん――わかんなかった。もう一人の君、夏美ちゃんそのものだったよ。脚の具合も――。それで俺、『心配するな。俺が守ってあげるから』って言ったら、『ありがとう。大吾君のそんなとこ好き』って言われたから……。俺、うれしくなっちゃって……」

「あ、合言葉も……知ってたの?」

私は、もう一人の私が、大吾君に直接会っていたことを知らされ、驚いてしまった。

「ううん。合言葉のことなんか、忘れちゃってたから……。確認するの忘れちゃった……。俺、夏美の偽物なんか、すぐわかると思ってた。よく知ってる夏美のことだから――偽物なんかすぐ見破れると思ってたんだ。それで――会ったら、本物の夏美ちゃんだと思ったから……。」

そこで大吾君は言葉を切り、黙って座り込んでしまう。

「あ~あ、なんだぁ~。喜んで損しちゃった感じ……」

大吾君は手にしていたサッカーボールをベンチに置いて、両手で顔を覆ってしまう。

「この際だから――言うよ。こんなとこで言うのも何なんだと思うけど。俺、夏美ちゃんのこと……好きみたいなんだ……」

「ええっ!」

私は、突然の告白に驚いてしまう。

どうやら、大吾君は、もう一人の夏美に「好き」と言われて、舞い上がってしまっていたようだ。

こんなたいへんな時だというのに、私の顔は、ものすごく熱くなる。「顔から火が出る」って言うけど、今の私の顔はそれどころではないかもしれない。

「ごめん。こんな時に……。言うと混乱するかと思って、だまっていようかとも思ったんだけど……。今、俊介もいないし……確かめるのにちょうどいいかなと思って……。それに……俊介に抜け駆けしたなんて思われたくないから……。俊介も、夏美ちゃんのこと好きみたいだし……」

え――?

さらに驚く事実を告げられて、私の頭は、不安と恐怖から、恥ずかしさとうれしさの混ざった感情で混乱して、つい逃げ出したくなってしまう。しかし、今、ここを離れることはできない。

なんで、なんでこうなるの?

私は、どう返事をしていいのかわからず、途方に暮れてしまった。

気まずい時間が続く。

もし、もう一人の私が、私達の動きを知ってこんな手を使ったのだとしたら、大変だ。もう一人の私がいることを信じてくれる大吾君だから、良かったのだ。そうでなかったら……。

三人はお互いに疑いはじめて、協力なんかできなくなっていただろう。もしかしたら私を巡って三角関係になって――ケンカを始めていたかもしれない。

私は、危険な想像を巡らして思わずゾッとする。

「ひょっとしたら、俊介君にも……」

私が思わず漏らした言葉に、大吾君が反応する。

「えーっ! 俊介にも『好き』って言ったのか?」

「わっ、私じゃないってば! もう一人の私がよ! 大吾君が気にしたように、俊介君も、私たちのこと気にして、話せなかったのかもしれないじゃない……」

私と大吾君は、思わず顔を見合わせる。

もう一人の私は、とんでもなく、ひきょうな手を使って、私達の協力関係を引き裂こうとしている。

そのあまりにも頭のいい手口に、私は絶望的なものを感じてしまった。

「ダメだ。いたよ」

しばらくして帰って来た俊介君は、少し青い顔をしていた。

「君のお母さんが、中に入れてくれて、応接間でジュースをごちそうになったんだけど。そこにもう一人の夏美が出てきて、話をした……。そっくりだった。歩き方も、ケガの影響で引き気味だったし、ハンカチ拾って届けに来たって言っても、顔色一つ変えない。まいったよ。ちがうのはただひとつ。指にバンソウコウが巻いてなかっただけだった」

「お、お母さんは……変に思ってなかった?」

私は、泣き出しそうな思いをこらえて、たずねた。

俊介君は、首を横に振る。

「ん……。無理だと思う。あんなにそっくりだと、わからないと思うよ」

「俊介君。お母さんに言わなかったの? 本物の私が外にいるって……。そしたら、お母さん、きっと……」

私はショックに打ちひしがれ、必死で希望を口にする。

もう、お家に帰れなくなるかもしれないのだ。いや、お父さん、お母さんとも二度と会えなくなるかもしれないかと思うと、胸が張りさけそうになってしまう。

「落ち着いて。今、そのまま飛び込んでいっても、混乱するだけだ。それに……ドッペルゲンガーの目的がわからないまま、会うのは止めた方がいいと思う。バッタリ二人が顔を会わせることが、もう一人の夏美の目的だとしたら……これは絶対さけなきゃダメだ。」

「そんな――っ。じゃあ、私、これからどうすればいいの? 帰るところもないのに、このまま公園で暮らせって言うつもり?」

私はパニックになりかける。口から飛び出す自分の言葉も、どこか悲鳴のように聞こえるほどかん高い。

「僕の家に――泊まるかい? 夏美がいいなら、お父さんとお母さんに話してみるけど……」

俊介君は、大吾君の方をチラッと見る。

「ごめん。俺ん家、兄弟多くて、泊まれる部屋ないから……」

大吾君が、視線の意味を理解して、先に答える。

そして、陽が落ちる頃、私は俊介君の家におじゃますることになった。

「どういうことなんだ? らしくないな」

俊介君のお父さん、相良恒之に、私と俊介君は応接ソファーに並んで座らされて質問された。

夜の八時のことだ。

俊介君のお母さんは、ガールフレンドが来たと最初は大喜びだったのだけれど、俊介君が泊めると言い出してから、にわかに心配しだした。

すぐに追い出したりすることはなかったけど、お父さんに許しをもらうという条件で、しばらく待ってもらったのだ。

休日出勤から帰って来た俊介君のお父さんは、ワイシャツのネクタイをゆるめながら、だまって俊介君の話をきいてくれた。

「にわかには信じられない話だが、本当なのか?」

「電話をかけて確かめてもいい。ただ、本物の夏美ちゃんが、ここにいることは秘密にして欲しいんだ。何があるか……わからないから……」

お母さんが、コーヒーを持ってきて話に加わる。

「私も信じられないんだけど、私、向こうの家に電話してみたの。『うちの子が、暗い中、街の通りを歩いてる夏美ちゃんを見たんですけど……』ってウソついて、探ってみたの。そしたら『人違いです。夏美は、部屋で勉強してます』って、笑われて……。私、『あら、そうですか。じゃあ、俊介が見間違いしたんだわ。ごめんなさいね。』って言って、電話切ったけど――全然夏美ちゃんがいないこと、気にしてなかったみたい。これって児童虐待とかじゃないかしら? ほら、ネグロイドとかいう……」

「ちがう。ちがうよ。ネグレイトだよ。ネグロイドは黒人のことで、ぜんぜん違う。正しくはネグレイトだよ。ネグレイトは、育児放棄とか無関心という意味だからね。でも、夏美の場合は、ちがうからね。児童虐待とかじゃないよ。何か、とんでもないことが起こっているんだよ」

俊介君が、お母さんのマチガイを直して説明する。

「なるほど、しかし、他人の子供を親に無断で預かるということになると……。もし、あとで警察に届けられたりすると誘拐扱いになってしまう可能性さえある。とっても問題が大きいと思うぞ。」

「お父さんは、困っている友達を、僕が助けてあげるのに反対するの? お父さん、いつも僕に言ってるじゃないか。困っている友達がいたら助けてやれって……。今が、その時だと僕は思う」

俊介君が、せいいっぱいの反論をする。

「友達を助けるなとは、言っていない。いいか。お父さんの仕事は公務員だ。公務員というのは、社会的な信用が一番大事で、もし、誘拐なんて疑いをかけられたら、免職……仕事を辞めさせられることだってあるんだ。そうなれば、お前たちの生活は、明日からどうなってしまうか、わからないんだぞ。親戚とか身内の場合なら、まだいい。なんとか説明できるかもしれん。だが、赤の他人となると、訴えられたらおしまいだ。警察沙汰になれば、お父さんにはどうしようもない。俊介の言う荒唐無稽な話を聞いてくれるどころか、弁解の機会さえ与えてくれんだろう。そうなれば、お父さんにはどうしようもない。それを覚悟できるのかと言っているんだ」

「もし、もしって、そんなことばかり言ってたら、何もできなくなるじゃないか。それだけで、正しいことができないなんて、そんなの……おかしいよ」

「それが、現実だ」

「現実って、お父さんの言ってるのは、仮定の話じゃないかっ!」

「あなた、少しは、俊介の言うことも聞いてあげても……。電話の様子でも、『子供がいない』って騒いでいる様子もなかったみたいだし……。何かおかしいのは、本当だと思うわ」

お母さんがとりなそうとするものの、俊介君とお父さんは、それを無視して激しい口論を続ける。

「仮定でも、お前の荒唐無稽な話よりは、あり得る展開だと言っているんだ」

「だから安全な道を選ぶのが、正しい道だって言うの? 夏美をこのまま帰してしまう方が正しいってこと?」

「ああ――」

涙声になる俊介君に、お父さんの冷たい返事が突き刺さる。私は自分のために一生懸命な俊介君の姿に、胸が熱くなる。

「ぼ……僕は……」

俊介君のソファーに置かれた手がギュっと強く握りしめられるのが見えて、私は居たたまれなくなる。

私のために、俊介君はお父さんと口論してくれているのだ。

これ以上、俊介君に迷惑をかけるわけにはいかない。

立ち上がろうとした私に、俊介君のお父さんが鋭い視線を向けてくる。その視線が次の瞬間、和らいだ。

そして――。

「……ただな。俺も母さんも、夏美って子が俊介の部屋にいたなんて、知らない。見ていないし、聞いてもいない。……そうだよな? 母さん。」

「え?」

驚く私と俊介君を無視して、お父さんは立ち上がる。

「風呂は入ったか? 夕ご飯は? 一緒の部屋で悪いが、俊介が何かしようとしたら、張り倒していいぞ。こいつは頭はいいが、ケンカは、からきしダメだからな。母さん、夕飯を頼む。」

そう言うと、お父さんはお母さんと一緒に台所へ行ってしまった。

「どういうこと?」

「どういうことって……許してくれたんだよ」

ポカーンとしている私に、俊介君がほてった顔でうなずく。

「父さんは――自分は知らなかった。息子の僕がこっそり君を匿っていたってことにしようってことだよ! そう言う建前にして、夏美が泊まることを認めてくれたんだ! そうすれば、何か問題になっても、知らなかったってことで、お父さんの方は、なんとか言い訳できるってことなのさ」

こうして私は、俊介君の家に、しばらくかくまわれることになった。ただし、私は俊介君の部屋、俊介君は居間のソファーで寝てもらうことになっちゃったけど。

「――本当だったよ。俊介の言うとおりだった。」

翌日の夜、仕事から帰って来た俊介君のお父さんは、私と俊介君を応接間に呼んで、今朝見てきた様子を詳しく話してくれた。

「マンションから、夏美ちゃんとそっくりな女の子が出てきた。あまりにもそっくりで、家にいる夏美ちゃんに電話に出てもらったんだが……。これは、幻なんかじゃない。俊介が言うように、何か信じられない出来事が起こっているのかもしれない」

「やっぱり、私のドッペルゲンガーなんでしょうか?」

私は、俊介君のお父さんにたずねる。

「さあな。超常現象だと言うのは簡単だけど、確証がない。それよりも何かの犯罪が仕組まれているんじゃないかと俺は思うけどね。現実的に考えて。いるはずのない人間がいるっていう、不可解な出来事なのは間違いないと思うけど、正体までは……。ただ、変な事故があったぞ」

「?」

「事故」という言葉に、私と俊介君は顔を見合わせる。

二人の頭に思い浮かんだのは、おそらく同じ。「交通事故」だ。

「私が見ている前で、トラックがスリップして、もう少しで――その、もう一人の夏美ちゃんにぶつかるところだった。あと五十センチ横すべりしてたら――あぶなかったと思う……。」

「――お父さん。そのことなんだけど、もう一人の夏美を見張っている変な男がいるみたいなんだ。ひよっとして、その交通事故も何か、関係があるんじゃないかな?」

俊介君が、お父さんに私が交通事故に会ったこと、そしてこれまで私の周囲であった事故や不可解な出来事を話した。

「う――ん。わからん。何とも言えんな。話からすると――もう一人の夏美ちゃんが、本物の夏美ちゃんの後を追ってきてるって気がするが。もし、そいつの目的が、本物の夏美ちゃんと入れ替わることだとすれば、もうすでにもう一人の夏美ちゃんは、本物の夏美ちゃんに成りすまして家にまで入ってしまったんだ。目的は半分達成されたようなものだと思う。そうなると、あとは……」

そう言って俊介君のお父さんは口をつぐんだ。俊介君の表情が少し青ざめる。

言われなくても、私にだって想像はつく。

あとは、本物の夏美、つまり私を始末してしまえばいい。そういうことだろう。

もう一人の私が邪悪なドッペルゲンガーだとしたら、十分ありえる展開だ。

もう一人の私、ドッペルゲンガーが、私を殺しに来るかもしれない。その恐怖に、私の心臓は、ドキンドキンと早鐘のような音を立てる。

沈黙の時間が、こんなに怖いと思ったことはない。口を懸命に閉ざす。

今、口を開いたら、悲鳴が飛び出しそう。

こんなところで、そんな恥ずかしいマネはできない。

手のひらをギュっと握って、必死に耐える。それでも、耐えきれなくなりそう。

と、その時、俊介君のお父さんが思い出したように、顔を上げて口を開いた。

「そうだ。俊介は学校でもう一人の夏美ちゃんと会ったんだろ? どうだった? 何かおかしいところとか、なかったか?」

今日、私は学校を休んだ。

もう一人の私が、家から出て学校に通っているためだ。普段着のまま、俊介君の家にかくまわれている私には、制服もない。カバンも靴も、全部家にあるのだから、当たり前だ。

着の身着のまま居候している私は、学校にも行けなくなってしまったのだ。

「何も……。本当にそっくりで見分けがつかないんだ。話してると、まったくわからなくなっちゃうくらい……。でも、帰る時に、ガマンできなくなって『君は誰だ』って、きいたんだ。そしたら、もう一人の夏美、にっこり笑って『守ってあげてね』って……言われた……」

俊介君の話に、私はカッとなる。

「なにそれ? 皮肉?」

さっきまで感じていた恐怖を、怒りが上回って爆発しそうになる。もう一人の私は、余裕で私を始末できるとでもいいたいのか?

冗談じゃない。

怖いけども、何も抵抗せずに死ぬ気はない!

絶対に!

最後まで戦うんだから。

「おちついて、夏美。このことは、田野倉先生にも、前に話したことがあるんだろ?」

「え? ええ」

俊介君の確認に、私はうなずいた。

「実は先生にこっそり相談してみたんだ。今晩、ここに来てくれることになってる」

「え? 信じてくれたの?」

「半信半疑だったけどね。お昼に電話で先生と話しただろ? 少なくとも、あれで、同じ声の夏美が同時に二人いるってことは、わかったはずだから……。確かめに来るって、言ってた」

担任の田野倉先生は、一時間も遅れてやってきた。しかも、私たちが予想もしない人を連れてきたのだった。

「警察庁刑事局捜査第三課、特殊事件捜査室の伊吹です」

田野倉先生と一緒に現れたのは、紺のスーツをビシッと決めた刑事だった。

俊介君のお父さんの顔が一瞬強張ったが、伊吹と名乗った刑事は、すでに内容を理解しているようで、応接間から恐る恐るのぞいている私を見て、にっこり笑った。

「ご心配なく。今回の保護に関しては、事件として扱うつもりはありません」

「すみません。夏美ちゃんのマンションの近くで、様子を見ていたら、職務質問されちゃって……」

田野倉先生が、弁解する。

「警察が動いているということは、何かあるんですね?」

俊介君のお父さんは、少しホッとした様子で、二人を応接間に案内する。

「ええ。これは内密にお願いしますよ。実は、夏美ちゃんは、命を狙われているんだ」

伊吹と名乗る刑事は、捜査情報を他に明かさないという条件で、警察が動いている状況を説明しはじめた。

警察が、私を引き逃げした犯人を追って捜査を続けていることは、知っていた。

「夏美ちゃんを引き逃げした犯人は、偶然、夏美ちゃんをはねたんじゃない。意図的に、夏美ちゃんを狙ったんだと、私たちは考えている。理由は三つ。第一に、犯行に使われた車が盗難車で、ナンバープレートも取り替えられていたこと。第二に、指紋など犯人に結びつく手がかりが、車内にまったく残されていないこと。そして、事故の状況。停車していた車を急発進させて、夏美ちゃんをはねて、犯人は逃走したが、車は乗り捨てて近くに準備してあったバイクで逃走している。これは一人でできることじゃない。計画的で、組織的に行われた犯行だ」

「でも、なんで夏美が狙われるのさ? お金持ちでもないのに……。身代金目当てだとしても、普通の小学生を狙ってそこまでするかな? ウラミとか……なの?」

俊介君が、疑問を投げかけ、そこにいるみんなが同意するようにうなずいて、伊吹と名乗る刑事の顔を見る。

「ん――。それは、夏美ちゃんのお父さん、岸本高雄技官の研究が関係しているんじゃないかと、我々は考えている」

私は、お父さんの名前が突然出てきたことに、びっくりする。

「夏美ちゃんのお父さん、岸本高雄技官は、我が国のステルス次期支援戦闘機開発の最重要機密に関わっているんだ。夏美ちゃんを狙ったのは、それが関係しているとしか考えられない」

お父さんが航空自衛隊の研究所で働いていることは知っている。新しい飛行機を作るんだって、夢中になっているのも知っていた。でも、まさかその研究のために、私が狙われているなんて、想像もしていなかった。

「脅迫してる――ってこと?」

「たぶんね。岸本技官は脅迫の事実を否定してるけど、相手の目的が、機密情報を入手することじゃなくて、研究開発をおくらせることが目的なら、娘の命をいつでも奪えるっていう脅しは、効果的だと思うよ。我々の調査では、中華系の組織が絡んでいるのが確認されている。内調は、某国の指令で動いていると見てるがね」

「じゃ、あの、もう一人の夏美ちゃんは、誰?まさか、警察が用意したニセ者? それで、夏美のこと、守ろうとして……」

「いやいや。そこだ。問題は――そこなんだ。我々は警視庁からの情報を引き継いで捜査を続けてきたんだが、そこに途中から変な話が混じり始めたんだ。転校して、いないはずの夏美ちゃんを狙った交通事故が起こる。学校や家の周囲で、もう一人の夏美ちゃんを襲う男達が目撃される――とかね。まさか、夏美ちゃんが二人いたなんて、知らなかったからね」

「え?」

みんなが、伊吹刑事の言葉にあっけにとられる。

「何か、トリックがあるんだろう? こんなそっくりさんを用意するなんて、普通できるもんじゃない。ひょっとして、国防省も関わっているんじゃないかな。すまんが、そこら辺のことを教えて欲しいんだ」

私たちは、全員顔を見合すばかりだ。

「刑事さん。実は、私たちもまったくわからんのです」

俊介君のお父さんがそう言った時、伊吹刑事の携帯が鳴った。

「私だ。……本当か? わかった。ああ、ここに本物はいる」

伊吹刑事は、私をチラッと見て答えると電話を切る。

「今、マンション前で張り込んでいる部下から連絡があった。夏美ちゃんを狙っていた犯人たちが、マンションに押し入ったようだ。私は、これから現場に行って指揮を執らなきゃならん」

私は、それを聞いて悲鳴をあげそうになる。

「私も行く。お母さんに、もしものことがあったら……」

「ダメだ。シロウトが手を出すようなものじゃない。どこの誰か知らないが、ニセ者を用意するなんて変なことするから、こんなことになるんだ。少しは反省して、ここで待ってろ!」

伊吹刑事の表情がにわかに、厳しさを増す。

「ニセ者なんか、知らないよ」

俊介君が、怒ってつぶやく。

「なに?」

「夏美は――もう一人の夏美のために家を追い出されちゃったんだよ。帰れなくなったんだ。だから――僕たちがかくまって、こうやって集まって、どうしようか相談してたんだよ。」

「はあ?」

「伊吹刑事。俊介の……息子の言ってることは、本当です。夏美ちゃんの家にいるのは、たぶん、もう一人の夏美ちゃんなんです。信じられないかもしれませんが、ニセ者なんかじゃないんです。息子が言うように、ドッペルゲンガーとかいう、超常現象なのかもしれません。」

俊介君のお父さんと俊介君が、ドッペルゲンガーについて、一生懸命に説明するが、伊吹刑事は首を横に振るばかりだ。

「わからん。わからんよ。そんな――幽霊のような、超常現象かもしれないと言われてもな……。俺は、てっきり君たちが、何か、どこか児童劇団の子役とか、メイクのプロに頼んで、ニセ者を用意したんだと思っていたんだ……。本当のことを言ってくれないかな? もう一人のあの子は、一体、どこの誰なんだ?」

がんとして信じようとしない伊吹刑事の問いかけに、もはや誰も答えない。その間にも時間はどんどん過ぎていく。

「はーっ」

伊吹刑事は、深くため息をついた。

「わかった。とにかく、今は現場に行こう。時間がない。すでにヤマは、動き始めてるんだ」

「我々は、世界平和を求める反戦平和連盟のメンバーだ。国防軍・航空自衛隊技術研究本部の岸本高雄技官に告げる! 我々は、日本が戦争をできる国になることを許さない!人殺しの道具を作ることを認めない! 従って、世界平和のため、ステルス次期支援戦闘機の開発を中止しろっ。これは警告だ。もし、我々の要求が聞き入れられなければ、人質となっている娘の命はない」

マンション前には、パトカーや機動隊のバスなど、たくさんの警察関係の車が並んでいる。マンションに押し入った犯人たちは、マンションのベランダから、拡声器で自分たちの正当性を訴えている。

「夏美っ! なつみーっ!」

野次馬でごったがえす通りに、お母さんの悲鳴のような私を呼ぶ声が響く。

「はやくっ! 夏美を助けてください。お願いしますっ」

現場に到着した私の目に、半狂乱状態で警官たちに制止されて暴れているお母さんの姿が飛び込んでくる。

「落ち着いて。犯人たちに捕まっているのは、お嬢さんにまちがいないですね?」

「ええ。夏美です。私は、夏美が急に、昭和堂のイチゴアイスが食べたいって言うから、買いに出てて……それで……」

マンションのベランダから犯人が、もう一人の私を引っぱり出し、ナイフを突きつけてみせる。

「警察は帰れっ! さもないとこの娘の命はないぞっ」

「なつみーっ!」

それを見たお母さんは、ガタガタふるえだし、悲鳴のような声で叫ぶ。手にしていたアイスの入ったビニール袋が路面に落ち、マンションの玄関へ行こうとして、制止する警官たちともみあう中で、踏みつけられてつぶれてしまう。

その様子を見ているだけで、お母さんの私を思う気持ちが伝わってきて、胸が締め付けられてしまう。声が出ない。

「けっ。平和とかなんとか言って、やってることは人間のクズじゃねぇか」

伊吹刑事がマンションを見上げながら、握りこぶしを震わせて、卑劣な犯人たちの言動を非難する。

「伊吹刑事。犯人は三人。武器は、ナイフと拳銃。他にも武器を隠し持っている可能性はありますが、今のところよくわかりません。犯人はいずれも無職で、過激な反戦思想で洗脳されているようです。説得にもまったく応じません」

伊吹刑事の部下らしい角刈りの男が、私たちのところにやってきて、状況を報告する。犯人たちは三人組みで、お母さんが外出したスキをついて、私のマンションの部屋に押し入り、もう一人の私を人質にして立てこもっているらしい。

「ああ、ちょっとまて。草薙。この娘を……あの母親のところまで、連れてけ」

伊吹刑事が私を引っ張って、草薙と呼んだ角刈りの男の前に出す。

「え? あ、あれ?」

男が、フードをかぶった私の顔を見て、目を丸くしておどろく。

「草薙。言っただろ。こちらが、本物の岸本夏美ちゃんだ」

「ほ、本当に? 信じられないな。じゃ、犯人が人質にしているそっくりさんは、一体誰なの?」

「わからん。中には……ドッペル……なんとかとか言う、幽霊みたいなものだというのもいるがな」

伊吹刑事が、私の後ろにいる俊介君とそのお父さん、そして田野倉先生たちをチラッと見る。草薙と呼ばれた刑事は、私とマンションのベランダで人質になっている女の子の姿を交互にながめながら、口をポカンと開けたままだ。

「まあ、人質が誰かというのは後で、確かめれば済むことだ。それよりも、本物の夏美ちゃんは、こっちにいるという事実を使えば、犯人たちにショックを与えて、突入のチャンスがつかめるかもしれん。どうだ?」

「なるほど……」

伊吹刑事と草薙と呼ばれた刑事が話している間に、現場に猛スピードでタクシーが突っ込んでくる。急ブレーキ音を立てて停止したタクシーから白衣姿の男が飛び下りて、現場に駆け込んでくる。その背格好は、どこか見覚えがある。

「なっ、なつみーっ!」

聞きなれた野太い声に、私の胸はドキンとする。それは、お父さんの声だ。

お父さんは、警官たちに一旦制止されたものの、すぐに許可されて、お母さんのところへ案内されていく。

「洋子っ!」

「あなたっ! 夏美が、夏美が……」

「ああ。だいじょうぶ。大丈夫だ。俺が……何とかする。夏美は必ず助ける!」

お父さんが来て気がゆるんだのだろう。お母さんはお父さんにすがりついて泣き出してしまった。私も、その様子を見て涙があふれてくる。お父さん、お母さんが私を思う気持ちが心に染み込んで、温かいものでいっぱいになる。

お父さんが立ち上がって、大声で叫びはじめる。

「この卑怯者めっ。夏美を放せっ! お前たちの目的は、私だろう? 娘は関係ないはずだっ!」

拡声器に劣らない大声が、通りに響き渡る。

「卑怯者だぁ? てめえ、何様だ? 人殺しの武器を作っている奴が、えらそうな口、きくんじゃねぇ! これは、てめえの自業自得ってやつだ。自分の子供の命より、人殺しの道具作りを選んだてめえが悪いんだよ! 文句があるなら、こっちに来てみやがれ!」

犯人の一人が、もう一人の私の髪をわしづかみにしてベランダから半身を乗り出させる。

「な、なつみーっ!」

その様子を見たお母さんが飛び上がって、再びマンションの玄関に向かおうとする。けれど、マンションを包囲している機動隊員に制止されてもめる。

「やめろっ! 娘に手を出すなっ。私がそこに行くから、代わりに娘を……、夏美を解放しろっ!」

お父さんが叫ぶ。

そこで私は、草薙刑事にうながされて、お父さん、お母さんの前に出た。

「岸本さん。娘さんは……夏美ちゃんは無事ですよ」

伊吹刑事が、青ざめたお父さんの目の前で、私がかぶっていたフードを取る。

「お、お父さん……」

「え? はあ?」

目を丸くしたお父さんは、マンションの犯人たちに捉われているもう一人の私を交互に見て、指差しながら口をパクパクさせる。

「な、夏美っ!」

お母さんが私の姿を見て、飛び込んできて私を強く抱きしめる。

「よかった。良かった。逃げられたのね。本当に、無事で良かった……」

涙目のお母さんにほおずりされて、私は、本当のことを説明することができない。

「恐かったでしょう。今夜は、胸騒ぎがしたから、とても心配したのよ。それなのにあなたが、急に変なこと言い出すから、よけい不安になって……。こんなことなら、アイスなんか買いに行かなかったのに……」

「私……何か……言ったの?」

「何よ。夕飯のあと、急に『私、お父さんとお母さんの子供に生まれてきて、幸せだった』なんて言うから、ドキッとしたわよ。まるで急にいなくなるような感じで……。そのあと、『絶対、大好物の昭和堂のイチゴアイスが食べたいから買って来て』って駄々をこねるから……」

私は、その言葉で、もう一人の私が何を考えていたのか、ようやく理解した。もう一人の私は、お母さんを事件に巻き込まないために、わざと外に買い物に行かせたのだ。

きっとそうだ。

まちがいない。

それは、もう一人の私と、私自身の心が同じ思いで繋がっていることを確信させるものだったから。

「お、お母さん。それ、私じゃない……」

「?」

私は、ポカンとしているお母さんの手をとって立ち上がらせると、マンションのベランダを指差す。

「それ、もう一人の私……」

マンションのベランダには、さっきと変わらず、犯人に捕まったままの、もう一人の私、夏美の姿がある。

「え? な、なんで、どうして?」

お母さんは髪を振り乱して、私とマンションのベランダにいる、もう一人の私を交互に確認する。

「お二人とも落ち着いて聞いてください。あの犯人につかまっている夏美ちゃんは、ニセ者なんです」

「に、ニセ者って……。そんな。じゃ、あの娘は、一体……誰なんだ?」

お父さんが、少しうろたえた様子で、伊吹刑事にたずねる。お母さんは、まだ、事態がよく飲み込めていないようだ。

「わかりません。ですが、これで犯人たちを説得できるかもしれません。任せていただけますか?」

お父さんは、私を見詰め、再びマンションのベランダで捉われたままになっている、もう一人の私に目をやり、黙ってブンブンうなずく。

高いマンションのベランダ、そして夜中ということもあって、もう一人の私の表情は、よく見えない。それが、お父さんが決断するのに、良かったのだと思う。

私が見上げると、マンションのベランダから身を乗り出して脅されている、もう一人の私と目が合った。

遠くて、暗くて、その表情は、見えないはずだった。

でも、私には、その少女が澄み切った瞳で私に微笑んでいるのがわかった。

その表情に悪意はなかった。

ただ、お父さん、お母さんに囲まれている私を見詰めているその目には、やるべきことをやり遂げたような強い満足感にあふれた喜びがあった。

そう思った次の瞬間、ほんの一瞬、悲しそうな表情が見えて、私の胸を衝撃が走った。

締め付けられるような深い悲しみ。

私はそのショックに、思わずしゃがみこんでしまう。

クラっと視界が歪んで、一瞬、空から見た現場の様子が目の前に浮かんでくる。

マンションの前に並ぶたくさんパトカーや機動隊のバス、救急車。そして、大勢の人込みの中に、こちらを見上げているお父さん、お母さんがいる。

その真ん中には私もいる。

ああ、これは、「もう一人の私」が今見ている景色なんだと、私は理解する。

「突入班。用意っ」

草薙とかいう刑事が無線に向かって指示し、伊吹刑事が拡声器を取り上げる。

「犯人グループに告げる。こちらは、警察だ。お前たちが人質にしているのは、本物の夏美ちゃんじゃない。ニセ者だ」

「何をバカなことを! でたらめを言うな。バカにしてるのかっ! これ以上、俺たちをバカにすると、本当に殺すぞっ!」

犯人たちがイラついて、怒鳴り声を浴びせてくる。

「ウソじゃない。こっちを見ろっ! 本物の夏美ちゃんは、ご両親と一緒だ」

伊吹刑事が、マンションのベランダにいる犯人グループを見上げながら、私たちを指差す。ベランダから身を乗り出した犯人たちの動きに動揺が走る。

「今だっ! 突入っ!」

草薙刑事が無線に叫ぶのと同時に、マンションの上の階で大きな爆発音が響く。煙のようなものが、部屋の中からモクモクと噴き出してくる。

パーン、パーンと乾いた拳銃の音がして、怒鳴り声ともみ合う音が頭の上からふってくる。犯人たちが、ベランダから引っ込んで見えなくなり、怒鳴り声が続く。

「どうだ? うまく行ったか?」

草薙刑事が無線に呼びかける。しかし、応答はない。

伊吹刑事や草薙刑事、そして私に付き添って一緒に見守ってくれる俊介君やお父さん、田野倉先生たちがマンションを見上げる中、しばらくすると、誰かがベランダから手を振るのが見えた。

草薙刑事が持っている無線が、雑音を響かせる。

「ザザッ。……こちら突入班。二十二時四十二分、犯人確保。なお、人質の少女がナイフで刺された。大至急、救急隊員をよこしてくれ!」

携帯の返事は、犯人逮捕とともに、人質となっていたもう一人の私がナイフで刺されたことを伝えてきた。

待機していた救急隊員が、タンカを持って、エレベーターの方へと駆けて行く。

「おい、野次馬をどかせろっ! 救急車を玄関につけるんだ!」

伊吹刑事の指示が飛び、現場がにわかにあわただしくなる。

私の肩にお父さんが、手を置く。

「だいじょうぶだよ。どこの誰か知らないけど。きっと助かるさ」

お父さんもお母さんも、もう一人の私が、ドッペルゲンガーとは思っていない。

お母さんは、私を後ろからギュッと抱きしめたまま、離れようとしない。まるで、私がいなくなるのを必死に止めようとでもするかのように、きつく抱きしめる。

私の頭の中では、俊介君が言った言葉が繰り返し再生される。

自分のドッペルゲンガーを見た人は、死ぬ。

けれど、その時の私は、それはもうどうでもいいような気がしていた。

もう一人の私がドッペルゲンガーだとしても、私は、その無事を祈りたい気持ちでいっぱいだった。だから、エレベーターが降りて来て、救急隊員がタンカを運んできた時、私はお父さん、お母さんの手を振り切ってタンカに駆け寄った。

「あっ。こらっ!」

救急隊員が止めようとするのにかまわず、私はタンカに寝ている、もう一人の自分に抱きついた。

目を閉じていたもう一人の私が、うっすらと目を開ける。

それは、本当にもう一人の私だった。

栗色のショートボブの髪の毛が、数本、汗で頬にはりついているけど、いつも毎朝、鏡で見て知っている自分の顔だった。

「もう、だいじょうぶ。夏美を襲う悪い人たちは、いなくなったから……」

もう一人の私が、かすれた声でつぶやく。

「あなた……やっぱり、私?」

私の問いかけに、もう一人の私は力なく、うなずく。

「じゃ、私……死ぬのかな?」

もう一人の私は、軽く微笑んで首を横にふる。

「そんなこと……ないよ。お父さん、お母さんに夏美は、愛されてるから……そんなこと、ならないよ」

「まさか、私の代わりに……?」

「そう――かもね。でも、気にしないで……。たった二日間だったけど、私も、お父さん、お母さんと一緒にすごせて……とても楽しかったよ……」

私は、もう一人の私が見せた、寂しそうなまなざしの意味がわかったような気がして、再び胸が締め付けられる。

「ダメ……ダメだよぉ。私、あなたのこと、まだよく知らないのに、こんないいカッコしたまま……いったらダメだよぉ」

私の目に大粒の涙があふれてくる。

「君、早く病院に連れて行かないと、危ないから――」

救急隊員が、私を押し退け、救急車にタンカを押し込む。私の目の前で、救急車のドアが閉まった。

私の涙でにじんだ視界の中を、救急車がサイレンの音を響かせながら走り出す。

だまって見送っていた私に、お父さんとお母さんが近づいてくる。

「知ってる子……だったのかい?」

お父さんがたずねるので、私はただ首をふる。

「わたし……私だった……。本当に、私だったよう……」

その時、私の言った言葉の意味を本当に理解していたのは、遠巻きに見守ってくれていた俊介君たちだけだったと思う。

そして、奇跡のような不思議な事件はこうして幕を閉じた。

「結局、もう一人の夏美ちゃんの正体って、何だったのかな? やっぱり、ドッペルゲンガーってやつだったのかな?」

大吾君が、サッカーボールを頭の上でリフティングしながらつぶやく。

「あの事件の後、いなくなっちゃったんだろう?」

「うん……」

「死んじゃったのかな?」

「どうだろう。霊魂とか、心霊現象のひとつだとしたら、死ぬなんてことはないって思うけど――。」

俊介君がメガネの位置を手で直しながら、あいまいな回答を返す。

「そっか。」

それでも大吾君は納得したような、少しホッとしたような相槌を打つ。

放課後の学校の図書室で、私と大吾君、俊介君の三人は、数日前の事件のことを話しあった。

事件は、過激な反戦活動家達による人質立てこもり事件として大きく報道されたが、一つだけ報道されていない事実があった。

犯人グループに刺された少女は、救急車で病院に運ばれる途中、消えてしまった。救急車が病院に到着して、救急隊員が目を離したほんの一瞬の間に、タンカの上から煙のように消えてしまったらしい。

このため、救急隊員は、厳しい取調べを受けることになったのだが、警察もこの奇妙な出来事を公表することができず、うやむやにされてしまったらしい。

本当に刺されたのは、私ということになっていて、でも調べたら大したケガではなかったということにまとめられているみたい。

驚いたのは新聞。

あの騒ぎの現場で取材してたんだから、いろいろとおかしなことには気づいているはずなのに、事件の直後、私にインタビューもしてたのに、新聞にはそんなもの一つも載っていなかったのだ。

うーっ。

新聞不信がひどくなりそう。

お堅い警察とかお役所なら、ドッペルゲンガーとか信じられないのはわかるんだよ。

でもね――。マスコミが事実を伝えられなくて、どーすんの?

「――消えちまったもんは、調べようがないんでね。まあ、我々としては、犯人グループを動かしていた背後の組織を調べることの方が重要なんで……。これ以上は、どうしようもないんだ。」

昨晩、自宅に事件の説明にやってきた伊吹刑事は、私たち家族の安全を確認した上で、そう言うとそのまま帰っていった。しばらく、私やお父さん、お母さんには、私服の刑事がついて身辺の警護をすることになっているとか言ってた。

速報で流れた事件で、刺されたのが私だと報道されていたこともあって、事件の後、私が登校するとクラス中大騒ぎになってしまった。

クラスメートの飯田沙耶ちゃんなんか、泣き出してしまったほどで、私も友達の優しい気持ちに触れて、つい涙ぐんでしまった。

「そう言えば……。今朝、自衛隊の新型ステルス戦闘機が初飛行したってニュースが流れてたけど。これって、夏美ちゃんのお父さんが関わっていた飛行機のことだろ?」

俊介君は、新聞やテレビのニュースをよく見ているので、事件に直接関係ないことまで、よく知っている。

「うん。でもお父さん、しばらく休みをとって、家にいるって言ってた。『もう完成したから、心配ないよ』って言ってた」

私は、お父さんから聞いた飛行機のことを話す。

「変な飛行機なんだよ。見えない飛行機なんだって。まるで魔法みたいだね。そんなのってあるのかな?」

「ははっ。ステルスって言うのは、本当に見えないんじゃなくてね。レーダーに映らない飛行機のことだよ。でも、科学が進歩すると、今の僕たちが信じられないようなものも実現する可能性はあるから――。将来本当に、目に見えない飛行機もできるかもしれないけどね。」

俊介君が、詳しい解説をしてくれる。

私は、飛行機が空の上で、バッと消えるシーンを想像していた。お父さんは魔法のようなすごい飛行機を作ったっんだって、二人に自慢するつもりだった。

なので、その間違いを指摘されて、なんだかおもしろくない。

絶対におもしろくない。

俊介君は、開発に関わったお父さんから直接話を聞いている私よりも詳しい。

あ、そっか!

俊介君って、オタクなんだ。

きっとそうだ。

ミリタリー、軍事オタクって奴だね。なら、お父さんとも話が合いそう。そう考えると、少しは気分が晴れてくる。

「じゃ、ドッペルゲンガーの秘密も、将来、科学が進歩したら、解き明かしてくれるかな? 消えちゃった理由とか、どうして突然現れたのか、とか……。」

大吾君が、そばから素朴な疑問を口にする。大吾君にとっては、飛行機なんか興味が無いみたい。

「どうだろう。ぼくは、難しいと思うよ。こういうのって。」

俊介君がため息交じりに答える。

私には、今でももう一人の私の正体がわからない。

いつどこで生まれたのか、そしてどんなことをして生きてきたのか、どんな思いを持っていたのか。

知りたいことはたくさんあるけど、それが明らかになる日は、永遠にこない気がする。

「でも……夏美。話をしたんだろう。あの時、ドッペルゲンガーと……。何か聞き出せなかったのかい? それに――恐くなかったの?」

「ん――。不思議なんだけどね。私のドッペルゲンガー、とても優しい目をしてた。だから、全然恐くなかったよ」

「そうじゃなくて――。あの『もう一人の』夏美はどこから来たのかとか、どうやって生まれたのかとか――。何をするつもりだったのか――とか、何で消えなかったのかとかさ、聞けなかった?」

俊介君の質問の嵐に、私の頭は整理が追い付かない。

「む、無茶だよぉ。あっちはナイフで刺されて、急いで病院に連れていかれるとこだったんだし。そんな細かい質問なんかできる時間ないじゃない」

「そりゃ、そうだろうけどさ」

俊介君と大吾君は、少しがっかりしたような顔をしている。もっとすごい話が聞けるものと期待していたようだ。

そんな二人の顔を見ていると、私の心の中にムクムクと、少しいじわるな気分が、わき起こってくる。

「……そんなことより、私は感謝しないといけないんだと思ってるんだよ。今回の人質事件だけど、結局のところ、犯人たちから身体を張って私を守ってくれたのは、あの子、『もう一人の私』だったんだから――。二人もそう思わない?」

「! なるほど。確かにそういう見方もできるね。じゃあ夏美は、あの『もうひとりの私』は、夏美を助けるために現れたって思ってるの?」

「そうだったらいいなぁって思ってる。それに、とっても可愛かったし、キレイだったし、ああ、やっぱり私のドッペルゲンガーだけあって、強くてヒロインの素質があるんだなぁって、思っちゃった」

「何それ? 変なの」

俊介君が軽く笑う。けど次の瞬間、

「……だから、途中で消えなかったのかぁ」

下を向いたまま、ポツリとつぶやいた。そのまま何か考えてるようで、黙ってしまう。

「?」

何?

独り言かな?

俊介君の話を待ってた私に、大吾君が横から口をはさむ。

「へーっ。本物の夏美ちゃんよりも、可愛かったのかぁ? なら、もう一回、俺に会いに来てくれないかな~。そしたら、俺、ドッペルちゃんと付き合ってもいいかも……」

「ちょ、ちょっとお。何よぉ、ドッペルちゃんなんて――。ダメだよぉ。もう一人の私と付き合おうなんて……。私、許さないからね」

大吾君の下心丸出しの言葉に、私は少し怒ってみせる。

「なんだよ。夏美とは関係ないだろ」

「関係あるわよ。そー言うの、浮気って言うのよ」

「ウソーっ。う、浮気って、こんな場合も成立するもんなの? ドッペルゲンガーって他人と同じ扱いになるのかよ。俊介っ。お前、ついこの前、ドッペルゲンガーって、ひょっとして、同じ人間が二つに分かれたものかもしれないなんて言ってただろ。だから、もしそうなら、悪さしないなら、ドッペルちゃんでもいいなぁなんて思ってたんだけど――。ちがうのかよ。」

「あ、ああ。ごめん。――僕に聞かれても答えようがない。そういう考え方もあるってことさ。本当のところは誰にもわからないと思う。これは科学的な原理原則とか、社会的、法的な解釈というよりも、夏美の方の気持ちの問題だと思う。そういうのって、論理じゃ納得させられないから――苦手なんだ。勘弁して……」

俊介君が逃げ腰になる。

それを見て、私は大吾君と一緒に笑いだした。

ふと図書室の窓から外に目をやる。見慣れた校庭。フェンスの外に広がる街並み。

そして、晴れ渡った青空には、一面に綿を敷き詰めたようなひつじ雲が広がっていた。

中学一年生の夏が終る。

けれど私は、一生この夏の出来事を忘れることはないだろう。

不思議な体験は、私と家族の絆をとても強いものにしてくれたし、友達との友情の温かさ、大切さも身に染みるほど強く教えてくれた。

それは、どんな学校の勉強でも得られないものだったと思う。

最後に私が伝えたいメッセージがあるとするなら、それはただひとつだけ。

さようなら

もう一人の私

そして…………ありがとう。

(完)