紹介する作品は、「午後の星で」渚 美鈴/作です。 第三次世界大戦?により人類がほぼ死滅した世界を舞台としたSF作品。

もともとは量産工房が描いた漫画が元になっている。なので、企画書は当初存在しなかった。後日、作品整理のため、後追いでつくっているので、本来の意味での企画書とは違う。。

今回は、公開を毎週1P程度ずつ公開することとします。

なお、マンガ版のコマの一部を挿絵として挿入しています。

午後の星で

渚 美鈴/作 量産工房/原案

▲オリジナル表紙

▲マンガ版表紙

【本文】

P-1

「人は、一人では生きられない。いや、一人で生きてはいけないのだよ」

年老いたサクガー区長の最後の言葉が、脳裏に蘇る。

シェルターを旅立ってから十二日後、俺は、廃墟となった街の上空を旋回している二機の地上攻撃機を発見した。

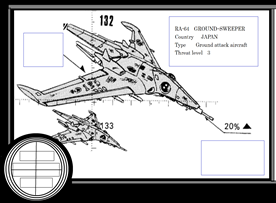

機体は、旧日本帝国軍の地上攻撃機RA六四「グランド・スイーパー」だ。

見たところ、幸いなことに空対空兵装は積んでいない。気をつけるとすれば、機首に装備されているMG38トライデント三十ミリ機関砲だけだろう。

俺は、愛機の「クリスタル・ポーラ」を急降下に入れる。

「グランド・スイーパー」が何を発見し攻撃しようとしているかわからない。けれど、プログラムとしてインプットされた憎悪と報復の内容からすれば、その目的、ターゲットは明らかだ。

砂漠のような荒地の中に、半ば土砂に埋もれた廃墟の町が眼下にあった。

上空から見れば、その町のサイズはたいして大きいようには見えない。けれども、ところどころに顔を出している高速道路の高架橋を見れば、本来の市街地のほとんどが地面の下に埋もれているのがわかる。

廃墟の町―かつて巨大な都市だったところ――に住む生き物は、ほとんどないはずだ。

けれど、「グランド・スイーパー」の動きを見れば、そこに誰かが潜んでいるのは、明らかだった。

ヒュオオオオ…………

急降下によって生じた風を切る音が、気圧変化で痛む耳に響く。

「グランド・スイーパー」の欠点は知っている。

彼らの欠点は、地上襲撃を主眼として開発されているため、地上スキャンのための様々なセンサー類が充実している半面、逆に上方警戒、監視のためのレーダーをはじめとする電子装備を犠牲にしていることだ。もちろん、それは製造当初は、絶対的航空優勢下、制空権を確保した上での戦闘を想定したコンセプトによるものであり、欠点などではない。

むしろ、合理的な判断で犠牲にされたものだ。だが、今は、護衛などないし、この愛機の「クリスタル・ポーラ」は、新世代のステルス機だ。こちらの存在はまったく感知されていない。だから、上空からの奇襲は大きな弱点を突くこととなり、確実な優位に立てることとなるのだ。

風防ガラス前面に、ターゲットマークが現れる。ディスプレイには、兵装メニューが表示されている。

「ポーラっ! レールガン、セット」

「了解」

P-2

俺は、ターゲットを捉えると同時に、レールガンの発射トリガーを軽く弾いた。

バシッ! バシッ、バシッ。

意外なほど軽い衝撃音がコックピットの下から響いてくる。

一瞬だが、機首下から伸びる銃身に閃光が走り、光球の群れが目標に向かって飛んでいく。

次の瞬間、「グランド・スイーパー」の機体上面に巨大な破孔が穿たれ、破片が飛び散る。主翼をぶち抜かれ、フラップや補助翼が外れて宙に舞う。機体下面に爆煙が伸びて、横転した機体は沈み込むように地上に向かって落ちていった。

グワォォォォォォオオオオオ――

降下してすれ違う瞬間、間延びした爆発音が風防越しに到達する。

一方、攻撃を免れたもう一機は、俺が降下離脱を図るのを機体下面のセンサー類で探知し、すぐさま降下して追跡してきた。

さすがに地上襲撃に特化した機体だけのことはあり、その動きは想定していた以上にすばやい。バックミラーに追跡機の姿が映る。

背後につくと同時に、機首に装備されているMG38トライデント機関砲が火を噴く。

プォォォォォオオオオオ…………

ヒュン。ビュオン。

曳光弾が、コックピットの横を通り過ぎる。

「くっ。ポーラっ。反転迎撃だっ」

強烈なGに耐えながら、俺はコンピュータに指示し、方向舵を操って機体を一回転させてテールバック姿勢をとる。

降下速度が急激に低下し、俺はシートにグンと押さえつけられる。それでもターゲットの動きから目を離さない。

機関砲の軸線に追跡機が入ると同時に、すばやくトリガーを弾いた。

エンジンの噴射口を進行方向に向けて飛ぶという、こんなとんでもない飛行ができるのも、機体に組み込まれたコンピュータ「ポーラ」のおかげだ。

俺が撃ちだした針のように小さい高初速のレールガンの弾丸が、後方から追尾してきた「グランド・スイーパー」の機首に命中する。

たちまち機首がへし折れ、センサーカメラを収容したバブルアイ型のキャノピーを粉砕する。機首下面に引き込まれていた前脚が引きちぎられ、回転しながら落ちてくる。

ボオオォォォォォン

爆発音とともに降ってくる残骸の雨を避けて、俺はポーラを水平離脱へと持っていった。

やがて「グランド・スイーパー」は空中分解を起こしながら、エンジン部分を下にして墜落していった。

p-3

空から見た廃墟は、かなり荒れ果てているとはいえ、都市としての景観をまだ一部に残している。

中央に伸びる八車線の高速道路に、着陸に支障のある障害物がないのを確認して、俺は愛機に指示する。

「ポーラ。着陸だ」

ディスプレイ表示された着陸可能ポイントの中から、指で指定する。

ポーラ。

俺の愛機。

それは、大型万能戦闘機MF1B「ゼロ」の改良型だ。

シェルター内に唯一残された機体を改造して誕生したカスタム機で、機体の制御支援コンピュータを積んだロボット機でもある。従って自律的な行動も可能で、しかも電子機器を破壊する電磁パルスを発するMPミサイルの他、レールガンや二十ミリレーザー機関砲などの充実した戦闘装備を持つ頼もしさだ。

飛行性能も優れていて、垂直離着陸ができるだけでなく、推力偏向ノズルなどを使って曲芸的な飛行も楽々とこなしてしまう。シミュレーターでの経験しかない俺が、ここまで機体を操縦できるのは、機体の制御支援コンピュータのおかげだ。

対話機能まで持つ優れた機体制御コンピュータに対する、親しみと信頼の思いを込めて、俺は、この愛機に「クリスタル・ポーラ」と名づけていた。

巨大なビルの残骸を避けてのアプローチは、横から吹き込んでくるビル風もあってかなり難しい。そこに鉄塔などから切れたケーブルなどが舞っていたりすると、墜落の危険もある。

普段ならそんなところに着陸することはないのだが、俺はできるだけ目標の近くに着陸したかったので、あえて冒険を冒した。

それだけの価値は、あるはずだった。

旧日本帝国軍の地上攻撃機RA64「グランド・スイーパー」が狙っていたターゲットは、高架橋の橋げたの瓦礫の隅にいた。俺が近づいても、まったく動き出す様子はない。三十ミリ機関砲の掃射を受けて、ショックで意識を失ったようだ。

怪我をしている様子はない。ふわふわの金色の髪、全体として白い裸身がまぶしい。

少女だった。身体に身につけているのは、腰につけたパンツと、ブーツのような薄茶色の履物だけだ。近くに銃弾でちぎれとんだ袋状のものがあって、リンゴのような果物が、そこら中に転がっている。

「なんだ……。こいつだったのか……」

俺は、少女に近づいて、その頭に生えている耳を見て失望した。

シェルターを出て、「ポーラ」を駆って飛行した距離は、ゆうに十万キロを越える。

p-4

これまでに上空から、奇怪な生き物たちの姿を目にすることはあっても、人間の姿を見かけたことは皆無だった。

廃墟の都市から都市へと移動する巨大な機動要塞の姿は、あちらこちらで目にしたが、あんな化け物と一戦交える力は俺にはない。

光学、電子ステルスを機体に展開させて逃れたが、レーダーで探知されれば、地対空ミサイルが雨のように降り注いでくることは確実だし、逃げても確実に仕留めるため、執念深く追われることになる。

そんな慎重な旅を続けてきたものの、地上に隠れ住んでいる人間たちを見つけることは、まったく、できなかった。

核による放射線で汚染された都市地域にまで、捜索範囲を広げたが、そこにいたのは、奇怪なミュータントの群ればかりで、知能のかけらも感じられない存在でしかなかった。

地上攻撃機RA64「グランド・スイーパー」でさえも、人間と認識しない動物のような姿と生態は、近づくことさえもためらわれるほどだった。

だから、ついさっき撃墜した「グランド・スイーパー」が攻撃目標として選択していたということは、人間である可能性が高く、だからこそ、積極的に戦闘を仕掛けて助けることにしたのだ。

だが――。

今、俺の目の前にいる少女は、あきらかに同じ人間ではなかった。

人の姿はしているものの、その頭の両側に生えているのは、とても長いウサギのような耳で、お尻を包むパンツからは、綿帽子のように短い尻尾が生えていた。

この世界にありふれた、ミュータントの一種だ。

元は人間だったのかもしれないが、おそらく放射線の影響で長い時間をかけて変異してしまったのだろう。

俺は、被っていたヘルメットを脱いで、脱力感から、つい、その場に座り込んでしまった。期待が大きかった分、ショックも大きかった。

いないのか? 人類は?

人間は、もう、すべて滅んでしまったというのか?

いや、まだ、探していない場所は多いし、機動要塞たちが入り込むことができない土地もある。

生き残っている人間は、まだ確実にいるはずだ。

近くに生き残った人間がいたとしても、空を飛ぶ俺の愛機の姿を見つけただけで、警戒され身を潜めてやりすごされた可能性もあるだろう。

移動の手段として選択した自立型戦闘機「ポーラ」だったが、かえってコンタクトを取るための弊害になっているのかもしれない。

p-5

だが、どこにいるかもわからない人間を求めて、大陸を彷徨い歩くわけにもいかない。

これから、どうする。どうすればいい?

考えを巡らしている間に、少女が目を覚ました。

ぼーっとした表情から、ハッと目を見開いて、あたりを見回す。その仕草が、実物を見たことはないけど、野ウサギのようで、なんだかかわいい。

「お目覚めかい? ウサギちゃん。だいじょうぶ。敵機は撃ち落したよ。襲ってくる奴は、もういない……」

俺は、少しおかしくなって、思わず声をかけてしまう。

独り言のようなものだ。

ミュータントはほとんどが人間らしい知能を持たず、言葉も持たない。たぶん、声を聞いて、猛スピードで逃げ出すだろう。

「あ、ありがとう。助けて……くれたのね」

「!」

少女は、少しホッとしたように肩から力を抜いて、その場に座りなおす。

「わ、わかるのか? 俺の言葉が?」

俺は、思わずその少女の両肩を掴んで、顔を寄せて問いつめる。

「え? ええ?」

少女は、とまどったような顔をしながらも、俺の質問に的確に答えてくれる。

言葉が通じる!

それは、俺が待ち望んだ瞬間だった。

俺は、そのまま少女を抱きしめた。

柔らかい身体が俺の腕の中でやさしい女の子の香とともにはじける。

「あ……」と軽い声をあげたけれども、少女の身体からは、ふにゃふにゃと力が抜けていった。

「――でも、すごいな。飛行鬼を飼いならしてるなんて……」

少女の名前は、フィビー・オオロォ。

プレボ族というウサギ耳人間の一人だという。年齢は、十三歳というのだが、身体つきはもうかなり成熟しているように見えた。

身に着けているのが、両脇に長い紐のついたパンツのようなものだけで、丸いオレンジほどの大きさの乳房を隠すこともない。そのピンク色の先端はピンと立っていて、触ると今にもはちきれそうな感じだ。

その意外な魅力に、俺は惹きつけられそうになるが、懸命に目を逸らす。

P-6 1/3掲載

「あ、そうかな? あれは――飛行鬼じゃなくて……飛行機だ。雲の上まで登れるし、うまく使えば、メンテナンスフリーで、まだ半年は飛行できる」

「飛行……キ? めんて……ふりぃ?」

フィビーが、首を傾げる。

どうやらフィビーには、難しい言葉の意味が通じないらしい。

無理もない。

高度に発達した文明が、地上から失われて百年近い歳月が過ぎようとしている。

地表に住んでいるミュータント、亜人たちは、文明の利器を放棄して暮らしているのだ。

失われた近代科学の粋を集めた機械のことは、理解不能だろう。まして、最終戦争から、一体何年の年月が流れたのか、正確な記録さえ残っていないのだから――。

「無理に――理解しようとしなくていいよ」

「そうじゃなくて――。飛行鬼に見つかると、誰も助からない。私も、もうダメだって思ったから――。だから、リュウがいたら、お母さんも死ななくてもすんだのにって、思ったから――」

フィビーの母親は、半年ほど前、この近くで飛行鬼、地上攻撃機RA64「グランド・スイーパー」に襲われて殺されてしまったという。

「そうか……。悪いこと聞いたな。ごめん」

「ん――。そんなこと……。カルムが――お母さんが死んだのは、私のせいなの。私が、一番下で何も一人でしようとしないで――ずっとお母さんに頼ってばかりだったから……。それより、リュウは、私を助けてくれたんだし――。飛行鬼を飼いならすことができるなんて――。すごい。尊敬しちゃうな……」

フィビーの熱いまなざしに、俺はとまどってしまう。

フィビーたちウサギ耳人間、プレボ族の村は、この廃墟の都市から五キロほど南にある森の中にあるという。

普段はこの廃墟の都市には誰も近寄らないのだが、プレボ族では成人の儀式として、一人でこの廃墟の中から美しい装飾品を見つけ出し、取ってくることになっていた。

半年前、フィビーの母親は、自分の娘のためにこっそりと廃墟の中に自分が成人の儀式の時見つけた、装飾品がたくさん眠っていた場所の確認をするため出かけて、襲われてしまったのだという。

俺は、フィビーに案内させながら、プレボ族の村へと向かった。りっぱな言語が伝承されているということは、それなりの文明的な生活が営まれているのかもしれないし、もっと世界の生の情報を知ることができるかもしれないと考えたからだ。

ここから五キロのところとフィビーは言ったが、廃墟の都市を完全に横断する形となり、予想以上に時間がかかった。

P-7 1/3掲載

シェルターで生まれ育った俺には、歩くという習慣はない。確かにシェルターを出てから、歩く機会は増えていたが、これほどの距離を自分の足で歩いたことはない。

俺は疲れて根をあげてしまった。

「フィビー。まっ、まってくれ。少し休もう……」

俺が根をあげたのは廃墟の都市の公園のような場所だった。

地面から突き出した水道管から、ちょろちょろと水が流れ出しているのを見つける。

「よかった……」

俺は、それを見つけてホッとした。

「ポーラ」の中に非常用の水筒を置いてきてしまったからだ。もともとすぐ帰るつもりだったのだから、今、手元には飲み水はない。

もちろん、いざとなれば無線で「ポーラ」を呼び寄せればいいのだろうけど、無人で飛行させると、もし自動戦闘マシンと遭遇した場合、不利になることは免れない。

流れ出す水道に駆け寄り、そこに手を伸ばして水をすくったとたん、後ろからフィビーが首を引っ張って止めた。

「ダメよっ! 飲んじゃダメっ!」

「な、なんで?」

フィビーは、目を丸くして驚いている。

「知らないの? ここの水は『呪いの毒水』なんだよ。どんなにきれいに見えても、飲んだら死んじゃうの。だから、この近くには、生き物はほとんどいないし、草木もあまり生えてないでしょう?」

「呪い?」

俺の言葉にフィビーがうなずいて、あたりを指差す。

フィビーの言う通りだった。

公園に立っている木は、冬でもないのに立ち枯れしていて、全部枯れ木だ。草もあまり生えていない。レンガを敷き詰めた通路に生えているのはコケが中心だった。水道水があふれ流れ出す川に沿って生えているコケはない。そのまま流れは道路に面した排水溝らしきものを通って地下へと消えていた。

廃墟の都市の中を流れるきれいな水の流れは、確かに異様だった。

放射能汚染か? もし、そうだとすれば、どこかに高レベルの放射線源が眠っていて、それが水道水を汚染しているのかもしれない。

それとも何らかの汚染物質が……?

俺は思わず唾を飲み込む。

「喉が渇いてるなら――。私のオッパイ、飲む?」

俺の様子を見て、フィビーがとんでもないことを言い出す。

p-8 1/10掲載

「え?」

俺が驚いて見ている前で、フィビーは、公園の石のベンチに腰掛けて、おいでおいでをする。

「な……。そんな?」

とまどう俺に向かってフィビーは、ピンと尖った胸を差し出す。

自分で両先端を指でキュッとつまむ。

「だいじょうぶ。ちゃんと出るから――」

フィビーの乳首の先端から細い糸のように白く細いミルクのシャワーがピッと噴き出す。

フィビーは、それを確かめると、ニッコリ微笑む。

「遠慮しないで。みんなやってることだから――。私も、人にあげるの初めてだけど……。命の恩人のリュウが――、初めてを飲んでくれると――うれしいな」

フィビーの胸から垂れたミルクの雫がポタポタとコンクリートの地面に染みをつくる。

その様子を見て、俺はがまんできなくなった。

「あん。落ち着いてっ。オッパイは逃げたりしないから」

俺は、夢中でフィビーの胸に吸い付いていた。

生暖かくて、ほのかに甘いミルクの味が口いっぱいに広がる。

それは、俺がもう何年も前に忘れた人の温もりを思い出させる。俺は夢中でフィビーの胸を吸った。右と左を交互に吸い、時には真ん中に寄せて二つ同時に吸った。

そんな乱暴な吸い方にも、フィビーは何も言わない。ただ、黙って俺の頭をなでてくれる。そして、意外なほどフィビーのミルクは、量が多かった。

俺が満足したところで、フィビーがまたまたとんでもないことを言いだした。

「あたしも――欲しいから、口移しで飲ませて」

「ええっ?」

「だって……」

おどろく俺に、フィビーは自分の口がオッパイに届かないというジェスチャーをしてみせる。意外とボリュームのある胸だけど、無理な姿勢なのはまちがいない。

「わっ、わかった……」

吸い出したミルクをフィビーに口移しで与える。フィビーも喉が渇いていたのだろう。俺の口に残ったミルクを吸い出そうと、俺の舌にチュウチュウ吸い付いてくる。

そんなことをしているうちに、俺は自身の腰の辺りに熱いものがこみあげてくるのを感じる。

俺は……ウサギ耳人間に欲情しているのか?

そんなばかな。ありえない。

冷静になれ。相手は亜人間だ。人間じゃない。

P-9 1/17掲載

俺の理性が、強く制動をかける。

それでも、この懐かしい気持ちが、俺の心を大きく揺さぶるのは悪い感じじゃない。とにかく、冷たく殺伐としていた心が、なぜか無性にあたたかいもので満たされていく。そんな感じだ。

フィビーのミルクは、俺の喉の乾きだけでなく、心の乾きまで癒してくれたのだと思う。いや、その時の俺は、そう思いたかったのかもしれない。

フィビーと話しながら歩くのは、楽しかった。

この世界が、俺が学んだ歴史のあと、どんな変化を遂げているのか、それはある意味予測の範囲内だったけれども、実際に見て聞かされるのとでは大違いだ。

唯一、共通して理解されているのは、

世界が二人の巨人(国家)同士の戦いによって滅んだこと。その憎しみがもたらしさ災厄(自動機動要塞、イコール「殺戮兵器」とも言う)が今も生き続けていること。その脅威を逃れて、人類(の子孫)がまだ生き延びている――とされていることだった。

「……大地の底に、私たちを生み出した神の国がある。神は地上を彷徨う鬼たちを打ち滅ぼすための力を持っている。そして、いつの日か、私たちを救うために、再び、この大地へと駆け上ってくる……これが、私たちの村に伝わる神と大地の始まりと未来の楽園へと続く予言の中身よ」

フィビーの説明は、神話や伝説のような形をとってはいるが、俺の学んだ歴史とぴったり符合するものだった。そして、それを説明はしたものの、フィビーにはあまり理解してもらえなかったのも事実で……。しまいには、俺を「神の子孫?」とか言って神格化しかねない勢いになってきたので、やめさせた。

俺は神なんかじゃない。ただの人間だ。

滅び行く最後の人類の一人……。

その思いは、俺の心をぐいぐい締め付けて絶望で蝕んだ。

廃墟の都市のはずれ近くまで来た時、俺たちは最悪のものに遭遇した。

予兆はあった。

フィビーのウサギのように長い耳がピクピク動いて、フィビーは懸命に逃げようと蛇行を始めたのだ。

「くる。くる。どうしよう……どうしよう」

右に行ったり、左に行ったりするが、廃墟の中で、接近してくる音が反響するためだろう。フィビーはとうとうパニックに陥ってしまって、動けなくなってしまう。

P-10 1/24追加

そして、その怪物は、崩れかけた高層ビルの影から、轟音とともにその姿を現した。

ゴォオオオオオオ…………。

小山のような胴体から垂直に延びる塔のような形状の首。それが、地響きを立てて周囲にホバーで巻き起こす突風と土ぼこりの中から顔をのぞかせる。

その高さはゆうに二、三十メートルはあるだろう。

「風使いの鬼神!」

フィビーが青くなってつぶやき、その場にへたりこみそうになる。

「何してる。早く隠れるんだ!」

俺は、フィビーを引き立てると、近くの建物の影、そして開いている入り口から中に入って隠れた。

「ダメ……。飛行鬼なら森の中、隠れると見つからずにすむ。けど――鬼神に会ったら、逃げるのは地面の下にでも潜りこまないと無理……」

フィビーはガタガタと震え出す。

俺は、左腕の情報端末から、機動要塞のデータを確認する。

「だいじょうぶ。あれは機動要塞MBR67『ラプンツェル』だ。あれのセンサー感度は高いけど、シールドで十分隠れられる」

俺はそう言うと、ポケットからステルスシートを取り出す。光学迷彩機能と熱源遮蔽能力を備えたステルスシートを広げて、二人の身体を覆う。シートの中から出ないよう、フィビーの体を抱きしめ、密着させる。

「じっとして。できるだけ音をたてないで……」

俺がささやくとフィビーはコックリうなずく。

それを確認して、俺は、シート越しに外部の様子をうかがう。

機動要塞MBR67「ラプンツェル」。それは、B国が終末戦争の中で、相手国の人間が生き延びることを憎悪して送り出した自動「殺戮兵器」のひとつだ。

数百トンを超える自重を持つ巨体には、陽電子砲やレーザー、対地、対空各種ミサイルなどの武器を満載し、ホバー機能で地上を時速三十キロの速度で突っ走る。しかも塔のようにそそり立つセンサータワーにはレーダー以外にも様々なセンサー機能を備えていて、隠れ潜む人類を根絶やしにするためのプログラミングがインプットされているというまさに怪物だ。

幸いにもホバー機能を使って効率よく移動できる場所が道路などに限定されていることから、山や森林といった場所までは侵攻できない。それでも、整備された道路網を使って廃墟の都市を巡回して回っていたのである。

「ポーラ」のMPミサイルなら一発で破壊できるんだが……。

そんなことを考えている間に、「ラプンツェル」が、ホバーを停止させて地上にガッシリと着地する音が聞こえてくる。

P-11 1/31追加

どうやら、この場所で精密探査を実施すると決めたようだ。

うぃんうぃん、ウィンウィン。

奇妙な機械音がしだいに近づいてくる。

センサーケーブルか? まずい。

「あん……」

俺がぎゅっと抱きしめたのにフィビーがビクッと反応して、かすかに声をあげる。

その声を捉えたのか、奇妙な機械音が至近距離まで近づいてくる。

とっさにフィビーの口を右手でふさぐ。

ウィーン。ウィーン。

音が変わった。

建物の中に入ってきたのか?

室内の空間を物色するかのような動きが、気配として微かに伝わってくる。

見つかるか?

俺は腰のホルスターに納めたレーザー銃の銃把に、そろりそろりと手を伸ばす。

ドォオオオ…………ン!

突然、地響きのようなすさまじい爆発音が外から聞こえてきた。

機械音が一瞬停止し、やがて、スーッと潮がひくように遠のいていく。

何か、あったのか?

シートの下で抱きしめているフィビーの裸の背中の感触を意識して、俺はドキドキしてしまう。グローブは、さっき水を飲もうとしてはずしていたから、肌に直に触れていることになる。それは思いがけない感触となって、俺を刺激していた。俺の動揺は、胸に顔をうずめているフィビーにも伝わったはずだ。

フォオオオオオオオ…………ゴォオオ――。

再び始動したホバー音が急速に高まっていき、やがて接地脚を収納する音が聞こえると同時に、音源がゆっくりと移動を始めた。

ホバー音が遠くなったところで、俺はステルスシートから抜け出す。建物の入り口から周囲の状況を確認する。

「リュウ……」

フィビーもシートから抜け出してきて、俺の側に来る。

「しっ!」

俺はフィビーに静かにするようジェスチャーして、通りの方を指差す。

そこには、長い4本のアンテナが突き出した丸い円盤状の物体があった。さっき、隠れるまで、そんなものはなかったから、あの「ラプンツェル」が置いていったものに間違いない。

P-12 2/7追加

「何? あれ?」

「振動センサーだ。近くを歩けば確実に探知されて、『ラプンツェル』に連絡がいくー」

俺はできるだけわかりやすく説明したつもりだが、フィビーの顔を見るとどうも伝わっているようには見えない。

「うーん。なんて言うかな。その……近くを通る人の足音を聞いて――。さっきのラプンツェル……、君たちの名前で言うところの『風使いの鬼神』に告げ口する奴なんだ」

「じゃ、黙らせる? やっつけるの?」

「いや。破壊……壊したりすると、すぐにわかってしまうから――。それよりも裏口から出て逃げた方がいい。どうせ足はないからね。追いかけてこないよ」

俺はステルスシートを畳んでポケットにしまうと、フィビーの手を引いて、建物の反対側にある壊れた窓から脱出を図る。

「そっとだ。そっと……」

建物から百メートルほど先まで抜き足差し足で離れたところで、廃墟の都市の北側から黒煙が上がっているのを目撃した。

位置関係からすると、「ラプンツェル」が向かったあたりであることは間違いない。立ち上る煙は二本。左腕の情報端末の位置関係につき合わせて、爆発音の原因を推測させる。結果はすぐに出た。

さっきの爆発音は、俺が撃墜した地上攻撃機RA64「グランド・スイーパー」の残骸が、地上で二次爆発を起こしたものらしい。

偶然にもそれが、まさに絶妙のタイミングで「ラプンツェル」の注意をひきつける役割を果たしてくれたのだ。

だが、「ラプンツェル」が戻ってくる可能性は、かなり高い。早く、都市を抜け出して、森林地帯へ逃げ込まなければならない。

俺はフィビーを連れて、「ラプンツェル」が追って来ることができない、障害物の多い場所を選んで廃墟の都市をさらに迂回していくことになってしまった。

「……ガノー・ロオ・プレボ。プレボの族長は、世界は今、『午後の時』に入っているって言うの。まだ明るいけどーもうすぐまた、『闇の時』が訪れる。だから、私たちはその時に備えなければならないって……」

フィビーは、ウサギ耳人間の村に伝わる伝承の一節を説明しながら、僕の腕の中で、甘い吐息をつく。同じ一枚のシートにくるまって、互いに身体を密着させているからではない。フィビーの吐息は、ミルクの香りがして、本当に甘いのだ。

「乾いたポポみたい……。でも、おいしい~」

P-13 2/14追加

わずかな携帯食料のビスケットを、夕食代わりにフィビーと分け合って食べる。

水の代りに、フィビーのオッパイを飲むというのも、少し変な気がするけど、仕方がない。ちなみに、「ポポ」というのは、フィビーたちウサギ耳人間の村で食べられている主食のようなものらしい。

「……大地の底から再び神が地上に姿を現した時、『神の審判』は下される。再生か破滅か?もし、リュウが、神の子孫なら、その答えはなあに?」

「むずかしいことを聞くね。その神というのが、人類のことを指しているのなら、意味はわかるけどー。それはおそらく、最終戦争を地上で生き延びた人類が、地下へ逃れていった人類への期待と不安を現した言葉だと思う」

俺は、フィビーがわかりやすいように説明したつもりだが、その顔を見ると、とても理解しているようには見えない。けれども、こんな状況になってしまっては、答えは決まっている。

「そうだね。再生……しかないだろうな。神は――破滅なんか、望まない。そう。世界の再生を――希望すると思うよ」

原子炉のエネルギーが尽きた時点で、人類は地上への道を選択すべきだったのだ。けれども、百年近い年月が過ぎる中で、人類はセンサーなどから送られてきた見知らぬ地上世界の惨状に怯えた。

強烈な爆風と熱線によって大地は焼かれ、致死量の放射能汚染で生物はすべて死滅したという推測データが飛び交う。そして訪れた永遠ともいえる核の冬。その後、ようやく訪れた春も、生き残った人類に安息の時を与えることはなかった。地上には、敵国が展開した「殺戮兵器」という殺人マシンの群れがうろついていた。

疲れを知らず、インプットされた命令のまま、永遠に人類の生き残りを狩り続ける自動機械たち。小さな集落であっても見つかれば、再び超兵器による殺戮がやってきた。

未来への希望をなくした地下の人類は絶望し、出生率は急激に低下した。そして、地下の生活が健康を蝕み、絶滅への道は急加速した。

シェルター同士の交流、通信もいつしか途絶えていった。

俺のいた小さなシェルターも、そんな滅亡に瀕した地下都市のひとつだったはずだ。落盤で深層都市との交通路が断たれたP4地区。地上からも地下からも支援の手が来ることはなく、百人いた人類は、わずかのうちに急減した。

俺の祖父にあたるサクガー区長が、父母亡き後のおれの唯一の身内であると同時に、最後の同胞だった。その区長が死の間際に言い残した遺言に従って、俺は「ポーラ」に乗って、シェルターを旅立ったのである。

発進口は、水没していて使用不可だったが、「ポーラ」のアドバイスによってシェルターの壁を破壊して脱出することができた。ただし、それによって、殺戮兵器に発見される危険性も格段に高まり、シェルターの安全性は完全に失われた。

P-14 2/21追加

俺、リュウ・サイオンは、この最終戦争後、およそ百数十年を越えた大地を踏みしめた、最初の人類なのかもしれなかった。

「再生……。『大いなる春』ってことね。良かった~。ガノー・ロオ・プレボ。プレボの族長もそれを聞けば喜んでくれるはずよ」

フィビーが笑顔で微笑む。

「そうかな?」

俺には、フィビーが何を喜んでいるのか、よくわからない。おぼろげに、最終戦争後も再び戦火が吹き荒れるような対立が生まれることを恐れたものかと思うのだけど、A国、B国を中心とした両陣営は、その衛星国も含めてすべて核の灰の下に沈み、双方の住民もほぼ滅亡している。対立する人間がいないのだから、破滅という選択肢はないと思った。

「明日、プレボの村でゆっくりしていってね。お姉ちゃんたちも――、うううん。族長も村のみんなも、きっと喜んで歓迎してくれるはずだから――」

フィビーの期待は大きい。

「そうかな?」

俺は、眠気をかみ殺しながら適当に答える。確かに、ウサギ耳族などの地上に取り残された亜人たちからすれば、地下のシェルターで生き延びてきた人類は、神にも近い存在なのかもしれない。

あがめられ、崇拝の対象に祭り上げられるかもしれないな。

俺は、そんなことを考えながらいつの間にか寝入っていた。

廃墟の都市の中は、昼と夜の気温の差が激しい。ステルスシートは断熱効果が高く、密着して眠る二人の体温を逃がさない。人のぬくもりは、こんなにも心を温かくしてくれるものなんだという事実に、驚きを感じながら……。

澄み切った空気の中、まだ朝日がさす少し前、俺は目覚めた。

上体を起こすと、そばでまだ眠りこけているフィビーが反応して、俺の左腕をぎゅっと抱きしめる。豊かで柔らかな胸の感触、外気に触れてピンと尖る乳首からミルクの甘い香りが立ち上ってくる。少し鳥肌がたっている様子を見てもわかるのだが、ウサギ耳人間はここで生活するには、明らかに薄着すぎる気がする。

俺はフィビーを起こさないように、そっとシートを抜けて、建物の外に出る。

はるか地平線。薄明かりがさす東の空を背景に、そびえる廃墟のビル群が、黒い棒のようなシルエットを見せている。

P-15 2/28追加

左腕の情報端末に、信号が入る。わずかコンマ1秒にも満たない圧縮通信だ。

(ぽーら。異常ナシ。冬眠状態ニテ、命令アルマデ現状ニテ待機継続)

俺は内容を確認し、返信信号を送ろうとして止めた。

機動要塞などの自動殺戮兵器の群れがあちこちに出没するこの廃墟の都市の中で、電波を発信することは、リスクが大きい。

乗機の自律型戦闘機「ポーラ」をここへ呼び寄せて、フィビーの村へ向かうことも考えたが、フィビーの話では、村は深い森の中にあるという。垂直離着陸ができるとは言っても、「ポーラ」が着陸できる場所はないだろう。また、空を飛んで行くということになれば、機動要塞に探知されるリスクも必然的に大きくなり、危険を呼び寄せることにもなりかねない。

「歩くしかないか……」

そう思って、ふと近くの大きな建物を見ると、看板のような表示があるのに気がつく。シェルターの中で学習した都市の中にあったデパートメントとかいう大型商業施設に似ている。顔をのぞかせているのは、建物の中層階でその上の階は潰れているが、ガラス窓がしっかり残っていて、その内部の暗い空間がわりと良好に保たれているのがわかる。

俺は、思わずそこに近寄ってアルミニューム製のガラス戸を開いてみる。左腕の情報端末からライトを投影して内部を確認する。

そこには女性用の衣服が大量に飾られていた。内部の空気からすると、長いこと密閉状態だったようで、意外なほど整った環境が保たれている。そして、俺はそこに期待したものを見つけた。

俺は引き返して、フィビーを起こしにかかる。

「フィビー。起きてくれ」

「なあに?」

目をこすりながら目覚めたフィビーを引っ張って、デパートメントへ連れて行く。最初は入るのをためらったフィビーだったが、俺がライトで照らし出したものに目を瞠った。

そこは、水着コーナーだった。マネキンたちが着用している水着の数々を見れば、それがどのような衣服なのかは一目でわかる。

フィビーが近くのマネキンが着けている白いセパレートタイプに手を伸ばす。紐で結ぶタイプの水着だが、組み合わせとして日焼け防止を意図した白いパーカーもついている。

「すご~い。こんなのがあるなんて」

フィビーは、それを着けて興奮している。上の階の窓から差し込む光の中で、試着室のそばにあった鏡を引っ張り出して、自分の姿を映してくるくる回ったりしている。

俺は少しはなれた暗がりの中から、ボロボロになった箱から飛び出しているバッグ類をあさる。金具で止めるタイプはダメだ。自由に歩き回ること考えると、手で持つというよりは、肩から下げられるタイプが望ましいだろう。

P-16 3/7追加

キャンプ用品のコーナーを探し、使えそうなものを適当にバッグに放り込む。

フィビーが使いやすいような単純構造のバッグを探し出して戻ると、フィビーが飛びついてきた。白い生地で包み込まれた胸のラインが、とても色っぽい。

「これ、いい。すっごく、いい。オッパイ揺れないから走りやすいし、抱きしめられる感触がとても好き」

「そ、そう。それは――良かった」

俺は思わずドキドキしてしまう。胸がむきだしの時よりも、かえって意識してしまう。これは、予想外のことだった。

ウサギ耳人間たちは、ブラの存在を知らないのだろう。いや、かつてはあったかもしれないが、供給がないために習慣から消滅してしまったのかもしれない。

今、俺の目の前にいるフィビーの印象は、洗練された近代文明の衣服によって大きく変わりつつある。

野山に住む知能の退化した亜人間から、知性と文明を持った人間へ。

そして、信じられないほど魅力的な少女へ。

俺の心の中で、その存在は大きく変わりつつあった。

ガサガサという音が、次第に大きくなって近づいてくる。

「何か、いるよ……」

フィビーが警戒の声を発したのは、かなり前のことだ。ウサギ耳がピクピク動いて、俺に聞こえない物音を捉えたのだろう。

「だいじょうぶ。心配ないはずだ。こんな汚染都市の地下に住んでる生き物はほとんどいないはずさ。いても――そうだな。虫くらいのもんだろう」

俺は嫌がるフィビーを説得して、デパートメントの廃墟の中を地下の階へと降りていった。何か、保存食品などが眠っていることを期待して、フィビーを連れて探索に入ったのだ。

そしてー、ヘルメットに装備されたヘッドライトの乏しい灯りは、地下世界がかなり良好な保存状況のままなのを暗闇の中から浮き上がらせた。

ずらりと並ぶ陳列棚には、前世界の商品のストックが山積みだ。けれど、紙やビニールといった簡易包装の商品は完全にボロボロ状態で、使えそうなものはほとんどない。残骸だけだ。

「あった!」

俺は、探していたものを見つけ出して思わず手を伸ばす。それは、前世界が大戦の危機を前に生産された長期保存食糧のパックだ。アルミコーティングされた頑丈なケースの中には、百年という驚異的な品質保持期間を実現した食料が詰まっている。

P-17 3/14追加

パック一つに、二人が三日間食べられるだけの食糧が入っている。山積みされた中から、良好な状態の奴を二つほど引っ張り出す。

その時、再び、フィビーが警告の声をあげる。

「ゴ……キ。午鬼だ。ここ、午鬼の巣だよ。早く出ないと……」

「ゴキ? なんだ、それ?」

「とっても大きな虫……。真っ黒い……。地下に住んでて、おいしいものを見つけると集団で襲ってくるの」

カサカサという音が回り中から響いてくる。

俺は、そこでようやく判断ミスに気がついた。物影からのぞく、黒い二本の触角。それはまるで電線かなにかのように太くて長い。保存食品などが眠る地面の下の階は、奇怪な生き物の住む危険な世界でもあったのだ。

俺はあわてて、食料パックをバッグに押し込む。

やがて、音を発しているものが、正体を現した。

全長が三十センチを超える、巨大な扁平な形をした黒い虫だ。それが、黒い二本の触角を振り回している。

トゲがびっしりとついた六本の足、黒光りする偏平な身体。その姿は、シェルター内で見かけた馴染みのあった害虫の数百倍というとんでもない怪物だ。

シェルター内では光から逃れ、物陰へ隠れる臆病なその虫は、今、自らこちらへと向かってきている。もはや人間など恐れる対象ではなくなっているということなのだろう。

「ゴ……キ。きゃああっ。……いやぁああああっ!」

フィビーが怯えた悲鳴をあげたところで、俺は方向転換して脱出に移った。

壊れかけた階段を一気に駆け上がる。俺の側をフィビーが、猛然とダッシュする。俺は、フィビーに逆に引っ張られる。

ザザザーッという何かが流れような音がして振り向くと、さっきまで俺たちが立っていた床面が真っ黒に埋まっていた。それは、全部、巨大な虫だ。黒い気色の悪い虫の群れが床面を覆いつくして、ガサガサとざわめいている。

来るっ!

俺が気配を感じ、階段の踊り場でターンしたとたん、ザーという音がして、後ろを何かが通り過ぎる。タタッ、タッ。

スチール製のドアを引き開け、その中に飛び込むと、ドアの内側に何かが飛びつく音が響いてくる。

はっ。はっ。と息を整えている間も、青い顔したフィビーの長い耳が、ピクピク動く。

「来るよ。まだ、来る……。い、いゃぁぁぁぁぁぁぁあああああああっ!」

言うが早いか、再びフィビーが悲鳴をあげて、ドッとばかりに駆け出す。またまた俺は、フィビーに引っ張られるように階段を駆け上がる羽目に陥る。

P-18 3/21追加

フィビーの運動神経は、驚異的だ。俺よりも小さいくせに、階段をピョンピョン飛び跳ねていく。

俺が感心している間にも、どこから湧いて出たのか、周囲の壁を巨大な虫が現れて平走しはじめる。

跳ねた。

とっさに、その靴底のような体をバッグで叩き落す。

足元に這いよってきた奴を踏み潰す。

ブシュッという音とともに白いものが黒い体から噴き出す。大きさが半端じゃないから、それが気色悪い。

水着コーナーを抜け、俺たちは太陽の光溢れる通りへと一気に飛び出す。幸い、虫たちは、光溢れる場所にまで出る気はなかったようだ。デパートの壊れた入り口付近で追跡をあきらめ、触覚を震わせている。

「ゴ……キ。午鬼の巣。こっ、恐かった~あ」

フィビーが息を整えながら、一息つくように言う。

「ごめん。まさか、あんなでかいのがいるなんてー知らなかったから……」

俺は、予想外の出来事に謝るしかない。

「変なの。リュウって、いろんなこと知ってると思ってたのに、ゴキのこと、何も知らないんだ。驚いちゃった――」

「いや、あの虫のことは、知っていたけどー。あんなにデカイのは、初めて見たんだ。放射能汚染で、いろんな生物が突然変異しているのは知っていたけど、まさか、ゴキブリまで、あんな化け物になってるなんて……」

「ゴキ……ブリ?」

フィビーが首を傾げる。

「ああ、あれは、ゴキブリとかいう虫が、巨大化した奴だ。シェルターにもいたけど、あんなに大きくはなかった」

「じゃ、もっと大きくなるの?」

フィビーが、ぞっとしたように自分の身体を抱きしめて驚く。

「わからない。けど、あれが精一杯だと思う。それよりも、ほら、恐い思いをした甲斐があったと思うよ」

俺は、手にぶら下げたバッグを見せる。中には非常食料のパックが、二つ。

けれど、フィビーには、それが何なのか、どうもピンとこないらしい。

「?」

「いいかい。見ててよ」

俺はフィビーを壊れた建物の影に連れて行くと、その目の前でパックの一つを開封した。

P-19 3/28追加

ポンという空気音がして、内部が完全真空パックの状態で保たれていたことがわかり、安心する。

中から出てきたのは、朝昼晩の三食ごとに分けられた非常用携帯食料だ。朝食用のパックには、缶入りパンとコンソメスープ、チョコレートバーの内容表示が確認できた。しかも過熱剤付きだ。

スープ缶の下部に加熱剤を付け、紐を引くと加熱がスタートする。缶を開けてこぼれないように注意深く、瓦礫の上にそっと置く。その間に、別の缶からパンを取り出して、フィビーに渡す。ポンという開缶音と同時に、周囲にいい香りが漂う。

「? 何これ? いい匂い」

フィビーが小さな鼻をひくひくさせる。俺は、包み紙をつまんで引き出したパンをフィビーに渡す。

「パンだ。食べてごらん」

俺に言われるまま、フィビーがパンをかじる。とたんに、目を丸くする。

「あ、甘い~。す、すっごくおいしいっ」

フィビーが、パンにかじりつく。無理もない。昨日は、ほとんど何も食べていないのだ。食べ物にありついたことで、眠っていた食欲が刺激されたのだろう。かなり乾燥しているので少し咳き込んだりしたけど、あっという間に平らげしまう。

その間に、加熱された缶入りスープが出来上がる。缶に付属の取っ手を付けて渡す。

「ほい。次はスープだ。熱いから気をつけて」

「すご~い。火も使ってないのに……温かい料理ができるなんて――」

フィビーが「あち、あち」言いながらスープを飲み、またまた目を丸くして驚く。こんなに驚いたり、喜んだりしているのを見れば、製造した先祖もたぶん満足だろうと思う。

俺は、先にチョコレートバーをかじりながらコンソメスープに舌鼓をうつフィビーの様子をニヤニヤしながら眺めて満足してしまう。

製造年月日から考えれば、かなり味は落ちているはずなのだが、それでもこんなに喜ばれるのだ。出来立てなら、もっと喜んだことだろう。

そして、最後にデザートとして渡したチョコレートバーに、フィビーは興奮して飛び上がった。それは、この世界ではすでに消えてしまったお菓子の味だったのだからー。

お昼前、俺とフィビーは、廃墟の都市のはずれにたどりついた。そこから一キロほど先に、緑が生い茂った森が見えるのだが、その間は、完全な草原状態だ。身を隠せる場所は、まったくない。かといって、決して平坦で何もないわけではなく、風化した建物の破片が大小無数に散らばっている。

P-20 4/4追加

所々に赤錆びた鉄骨が顔をのぞかせていることを見れば、砂に埋もれた下に都市の跡が埋まっていることは間違いない。

「行こうか!」

「待って。ここはダメ……」

フィビーが俺を引き止める。

「?」

「やっぱりダメ……。ここは危ない……」

フィビーが長い耳をピクピクさせて、首を横にふる。

俺は、空を見上げる。ひょっとしたら昨日撃墜したRA64「グランド・スイーパー」が、高空から監視しているのかと思ったのだ。

けれど、そんな姿も爆音もまったく聞こえない。

俺は、フィビーの様子を見て、腕の端末から愛機の「クリスタル・ポーラ」に圧縮通信を送ることにする。

「ポーラ。この都市の周囲の状況をスキャンして報告してくれ」

音声を記録し、コンマ一秒で送信する。

それから一分後、ポーラからの連絡が入る。着信を確認し、音声にして再生する。

「半径二十きろ圏内ニ敵対兵器ノ存在、感知サレマセン。一時間後ニ、上空ヲ飛ブ偵察衛星ノでーた活用ヲ進言シマス」

ポーラからの合成音声が、流れる。数日前まで、唯一の話し相手だったこともあり、その音声は、女性に変えたままだ。今聞くと、とても懐かしい感じだ。

ポーラは警戒状態を敷いていて、自らレーダー電波を発するなど積極的な対応を控えている。圧縮通信も位置を特定されないための措置で、通信周波数も腕の端末と合わせてめまぐるしく変更されるようになっている。

「なあに? 誰としゃべってるの?」

フィビーが、小首を傾げながら聞いてくる。

「ポーラ……って言ってもわかんないか。俺が乗ってきた飛行機だ。こいつがあれば、どんなに離れていても通信……話ができるんだ」

「他に……人が乗ってるの? 女の子?」

「はははっ。ちがうちがう。飛行機のコンピュータだ。人間じゃあない」

「……?」

フィビーは、よくわからないといった顔つきだ。

「……ガノー・ロオ・プレボ。プレボの族長の昔々の物語で、先人たちの住む世界では、物がー、家とか道具とかも命を持ってて、おしゃべりしていたって言ってた。本当だったんだ。……あ。私、フィビー。フィビー・オオロォって言います。プレボ族の娘。歳は、十三歳です。よ、よろしくお願いします」

P-21 4/11追加

フィビーが、俺の腕の端末に向かって話しかける。けれど、交信はオフになっているから、応答はない。

俺はどうしたもんか考えたが、おもしろそうなので、つい録音スイッチを入れる。

「ポーラ。紹介する。俺の新しい相棒だ。記憶してくれ」

そう言ってから、端末を向けて、もう一度話すようにフィビーを促す。

「……フィビー・オオロォです。プレボ族の娘。齢は、十三歳……。仲良くしてね……」

送信する。

しばらくするとポーラから返信がくる。

「新シイますたーデスネ。音声でーたヲ認証登録シマシタ。こまんど順位ハ、暫定二位ヲ設定。Bしーとヲ指定……」

「……?」

フィビーは、何と答えればいいのか、とまどっているのか、返す言葉がない。

「ポーラは、フィビーを新しいご主人様と認めたんだよ」

「わ、私が……飛行鬼の……ご主人? ……なの?」

うなずく俺を見て、フィビーは考え込む。その間に、俺は偵察衛星からのデータを受信する。はるか昔、地球の衛星軌道に打ち上げられたものだが、今でも稼動しているものが無数に存在する。衛星の破壊よりも地上の破壊に力を入れたために、気象衛星や通信衛星などとともに様々な衛星が生き残っている。偵察衛星とは言ったものの、軍事用とは限らない。情報解析プログラムさえあれば、地上に送信されている内容の確認が可能なだけだ。

俺は、立体ホログラム表示にして、はるか高空から撮影された地上画像をチェックする。

俺たちがいる廃墟の都市を中心とする半径五十キロの範囲内に、航空機や機動要塞などの殺戮マシンは存在しない。

俺たちの前、森との間に広がる原野にも、特に異常なものは確認できない。赤外線映像にしても同じだ。

「だいじょうぶのようだ」

俺は腕の端末のスイッチを切って立ち上がる。

「え? 行くの?」

フィビーが驚いたように聞き返す。

「ああ。何も問題はない」

「ダメ! ダメだったら! ここは危ないの。なんだか悪い予感がするの」

「半径五十キロ……近くに殺戮……怪物はいないし、特に異常はない。気のせいだろう」

「気のせいなんかじゃない。ガノー・ロオ・プレボ。プレボの族長は、こう言った。『耳をすまして、心の目で探れ。生き抜く道は、いつも遠回り』って。私もここからすぐに飛び出して森の中に駆け込みたい。けど、胸の奥がざわめくの。行っちゃダメ。行っちゃダメ。そう言っているんだと思う。だからー絶対、ここから先に行っちゃダメなの!」

P-22 4/18追加

「……。何がダメなのかな? 具体的に言わないとわからないよ」

「わからない。私の目で見てもなんでもないけど、恐いの。ただ、恐いの。リュウ。お願い。別のとこから――。もっと遠回りしてもいいから――」

「いや、これ以上時間をかけると、いくら隠してあるからといっても、ポーラも見つかって危険が及ぶ。水や食料にも限界がある。慎重に進めばなんとかなる」

「ダメだったら! ダメよ!」

「なら、俺が先に行くから、フィビーは後からついてくるといい」

「ダメっ!」

俺が草原に出ようとするのをフィビーが必死になって止める。

「離せっ。だいじょうぶだ。赤外線スキャン……科学の力で、ここの安全は確認してるからー」

「ダメ。ダメだったら!」

「いいかげんにしろっ!」

俺は、しつこく俺の手をひっぱるフィビーの手を振り解いた。フィビーには、俺がどれほど慎重に対応しているのかが、まったくわかっていない。赤外線センサーでは異常な熱源は感知されない。磁気の異常もほとんどないのだ。危険な兆候はまったくないと言っていいだろう。

今は、まだいい。けれど、殺戮マシンが頻々と訪れるこの廃墟の都市に長居するのは、あまりにも危険だ。かといってさらに迂回するなどとなると、脱出するための貴重な時間が失われてしまう可能性が高い。

「……」

静かになったフィビーを置いて、俺はレーザー銃を手にして、慎重に草原へと足を踏み入れた。

踏みしめる草原は、細かい砂で覆われていて、少しだけブーツがめり込む。足元と周囲に気を配りながら一歩、二歩、三歩と進んでいく。十歩ほど進んで、後ろを振り返る。心配そうに見つめているフィビーに声をかける。

「ほら。なんでもない。おいで」

俺の言葉を聞いて、フィビーも決心したようだ。草原に足を踏み入れる。

俺は、再び前を向いてさらに足を運ぶ。その時だ。足先に石のようなものが触れた。ボッと音がして、三メートル先で地面から何かが飛び出した。

「!」

地面に十五センチほどの緑色をしたプラスチックのパイプ状のものが、数メートル先の地面に転がる。その端から青白く薄い煙が漂い出す。とっさにレーザー銃を向けて身構えながら、その正体を見極めようとした俺は、すぐにきびすを返した。

P-23 4/25追加

「フィビーっ! もどれっ!」

俺が引き返してきたのを見て、フィビーが立ち止まる。俺の後ろで軽い爆発が起こる。続いて、あちこちからボンボンと音がして、緑色のパイプ状のものが次々と打ち上げられる。ふくらはぎあたりに激痛が走り、俺はそこでひっくり返った。さらに背後で爆発が起こり、パラパラと砂が頭の上から降り注いでくる。ヘルメットにガツンと衝撃が走る。

それは初めての経験だった。

空から見下ろす以上に、地上には見えない危険がある。それは理解しているつもりだった。けれど、地上で暮らしている亜人間よりも優れた科学の力を持ってるから、しっかりとそれを駆使すれば、なんでもないと思っていたのだ。

油断? いや、俺が甘かったということか?

草原は、地雷原だった。しかも対人用のプラスチック成型されたポップアップ型だ。空中で爆発すれば、被害は免れないはずだった。地面で爆発したのは、長い期間埋まっていたことでポップアップする力が弱まっていたためだろう。

地雷原の外で、フィビーがおびえたようにうろうろしながら、何かを叫んでいるのが目に入る。

こんなに大きな爆発音を轟かせたのだ。感知されれば、再び殺戮マシンの群れがやってくるのはまちがいない。早くこの場を離れなければ、殺戮マシンに追跡され殺されてしまうだろう。フィビー。逃げろっ。

けれども、フィビーは、何もわかっていないのか、再び地雷原に入ろうと右足を草原に踏み入れようとしている。

「来るなっ!」

俺は必死になって叫ぶ。自分の声のはずなのだけど、それはどこか遠くにいる他人が発したようにも聞こえて、ひどく違和感を感じる。

手を伸ばして砂を掻き分けて、前へ進もうとした時、今度は指先に固いものを感じた。左側でボッという音がして、目の前にボトンと緑色をしたパイプが落ちて来た。

目の前、わずか一メートル! フューズが燃える匂いが、鼻をつく。

だめだ。

フィビーが驚いて、再び地雷原の外へと飛び出していくのが見える。

俺が意識を保てたのは、そこまでだった。

P-24 5/9追加

プラズマエンジンの微かな振動音が響いてくる。

昼夜を問わず飛行し、地下シェルターに生き残った同胞を探す旅は、始まったばかりだ。

メトロ・トーキョーは完全壊滅。そこにあったのは直径五十キロ近い巨大な湾だ。虫食い状態になった日本列島は、大小十近い島に切り刻まれていて、現存する地図を完全に無用のものとしていた。

ユーラシア大陸の中心には、強烈な核汚染地帯があって、生き物の東西への行き来を完全にシャットアウトしている。

ガイア・シティー、ノア・フロント、ギガ・マウンテン……。

地下に設けられた巨大耐核シェルター都市群は、軒並み破壊し尽くされていた。そして、そこにうごめく無数の巨大殺戮マシン、機動要塞と無人機の群れ、また群れ……は、生命の兆候を捉えると、すさまじいまでの破壊をその場で引き起こした。

俺が乗るポーラのステルス機能を見破り、襲ってきた無人戦闘機も多数にのぼる。これがすべて整備された万全の機体だけだったら、俺の乗るポーラも撃墜されていたかもしれない。数十年もの間、しっかりとした整備がされていない機体ばかりだったから、助かったのだと思う。

突然目の前に、機動要塞AEW-7「シーバッカス」が立ちはだかる。退路を断つつもりのようだ。俺は、目くらましのフレアやチャフ、発煙弾をばら撒いて逃走を図る。

それでも「シーバッカス」の目はごまかせなかったようだ。強烈なパルスビームが襲ってきて、ポーラが一瞬沈黙する。機体は水平飛行を維持できなくなり、俺は懸命に操縦桿を引く。

降下速度は速い。しかもゆっくりとだけど次第に錐揉み状態に入りつつある。方向舵を操るが効果はあまりない。推力偏向ノズルをリバースに切り替え、姿勢制御フィンを動かす。機首が変わった時点で、再び推力偏向ノズルを操作する。今度は全力噴射だ。

バックミラーに、地面が迫る。迫る。迫る。警報が鳴り響く。

あがれっ! あがれっ! 落ちるなっ!

ゴオォォォ……。

目を開くと、そこには、心配そうに覗き込むフィビーの顔があった……。

「ここは? 一体、何が……?」

「ここは、ポーラさんのお腹の中です。食べられるのかって心配したけど、だいじょうぶみたい」

フィビーの言葉を聞いて、少しずつ意味がわかってくる。俺は自律型万能戦闘機ポーラの後部座席に寝かされていて、フィビーがハッチバックにもぐりこんで俺を看病しているという構図のようだ。

P-25 5/16追加

「え? な、何が、どうなって? こうなってるんだ?」

俺の質問に答えることなく、フィビーが俺の顔の上を腹ばいで足元へと移動していく。目の前を通過していくフィビーのお尻がとても色っぽい。お尻を包む布の一部が裂けていて、そこから綿帽子のような白い尻尾が飛び出してピクピクとうごめいている。

「良かった~。熱持ってるけど、だいぶ腫れもひいてるみたい――」

フィビーがほっとしたような声をあげる。それと同時に、俺の左足ふくらはぎにフィビーの手の感触と、軽い鈍痛が走る。

怪我をしているのか? 俺は……? いつ? どこで?

「?」

「ポーラさんが、助けに来てくれたんだよ~」

フィビーがさりげなくつぶやく。俺は、後部座席を少しだけ起き上がらせる。

スモークが入ったピットのガラス越しに、青空が見える。うす雲が通り過ぎていくのを見ると、ポーラはかなり高空を飛行中のようだ。

「ポ、ポーラっ! げ、現在位置は?」

俺は思わず大声をあげた。

「現在、高度六千めーとる。時速四百五十きろノ低速デ、しぇるたーP4ヘ向カッテイマス」

「なんで? 誰が……そんなことを命じた?」

「ますたーノ危機ダト、ふぃびー様カラ連絡ヲ受ケマシタ。めでぃかるきっとデ、ふいびー様ガ、応急措置ヲ、シテイマス。その後、十三時二十分、接近シテ来ル殺戮兵器ヲ探知。ますたーヨリ、対応指示無シ。同二十五分、ふぃびー様こみゅにけーしょん障害アリト判断。十三時三十二分、ますたー二人ヲ収容。同三十三分、機体保全ノタメ、緊急退避行動ヲ取ッテ発進。状況カラ、目的地ヲしぇるたーP4ニ設定。以後飛行中デス」

「そうか……。妥当な判断だ」

「サンクス。ますたー」

足元の狭いスペースの中に、体をもぐりこませたフィビーがいるのを見て、俺は声をかける。

「どうやって、ポーラを呼んだ?」

「え? あ、さっきリュウが、やってたのを見よう見真似で……。いけなかった?」

フィビーは、少し心配そうな顔で俺を見つめる。俺のひざにフィビーの柔らかな胸の感触が当たっている。水着のブラを着けているとはいえ、色っぽいことに変わりはない。

「いや。上出来だ。俺を地雷原から引っ張り出してくるなんて、無茶苦茶なんだけどー。そのおかげで助かったんだからな。ありがとう」

俺は手を伸ばして、フィビーの頭をなでる。フィビーは、少し赤くなりながらも、俺の手の感触に目を細めて喜んでいる様子だ。その様子は、どう見ても昔シェルターで飼っていた、ペットの猫そっくりだ。

P-26 5/23追加

フィビーは、猫じゃない。ペットじゃない。けれど、それじゃあ、一体、何なんだ?

俺の頭の中を、どうにも割り切れない思いが渦を巻く。

「良かった。一時はリュウ、死んじゃうんじゃないかって、心配だったの。でも、ポーラさんが飛んできて、いろんなこと教えてくれたからー。私一人じゃ、どうしようもなかったの。草原から引っ張り出して、足の怪我みたら、血がいっぱい出てるし、押えても止まらないし、そこにポーラさんが飛んで来たの。最初、また、あの飛行鬼が来たかって思ってビックリしちゃった。でも、見覚えがある『白い羽』だったし…………」

フィビーの説明を聞きながら、足のふくらはぎ辺りに貼り付けられた白い救急用パッチに目を落す。少し皺くちゃだけど、慣れない中でよくやったものだと感心してしまう。

「ますたー。操縦ヲ、オ願イシマス」

そんなことを思っていると、ポーラーが声をかけてきた。

「? どうした?」

「進路上ニ、あんのうんヲ探知シマシタ。コノママ行クト五分後ニ、視界ニ入リマス。空戦確率ワ、八十ぱーせんとデス」

「了解」

俺はロープのように縛られたシートベルトをほどいて、前席へと移動する。少し足に痛みが走るが、なんとかなるだろう。

「フィビーは、そこに座って、シートベルトを締めろ。こうやるんだ」

俺に言われてフィビーも後部座席に座り直す。後ろから立ち上がって、シートベルトの締め方を俺の後ろから確認し、納得したように席に座る。カチッと音が響いてくる。

「ポーラっ。アイ ハブ コントロール!」

操縦桿を握って、俺はポーラに声をかける。

「らじゃー」

ポーラの声が響くと同時に、操縦桿にグンと機体の感触が伝わってくる。ポーラが自動操縦を解除し、飛行制御、サポートに回ったのだ。同時に、ディスプレイ上に、アンノウンに関する推定情報がサーッと流れる。

「地上攻撃機『グランド・スイーパー』、あるいは制空戦闘機『スカイ・マーダー』……。数は、一機……。進路は?」

俺は、ディスプレイに表示される輝点が、こちらの未来進路にピッタリ交差していることを確認する。

やりすごすか?

俺は、スロットルレバーを戻して、減速をかける。エアブレーキをかけたいところだが、敵機は後方にもレーダー波を発している。ステルス機能が優れているポーラだが、ここでそんなことをすれば探知されやすくなる。

P-27 5/30追加

がまんだな。

「Bしーとノふぃびー様ニ、火器管制任務ヲ割リ振リマスカ?」

ポーラが無茶なアドバイスをしてくる。

「いや。ロングレンジでの先制攻撃はなしだ。必要なら接近してドッグファイトで仕留める!」

俺は宣言する。

ポーラは、フィビーを同じ人間と扱っているが、おそらくディスプレイ上の文字も読めないだろうし、意味も理解できないはずだ。今まで通り、ポーラのバックアップを受けながら俺一人で戦うしかないだろう。

「あたしも手伝う」

「は?」

フィビーがバックミラーの中で答えている。

「何か、して欲しいことがあったら、言って」

「……そうか。そうだな。それじゃあ、外を見て、何か見つけたら教えてくれ。特に飛行機が見えたら、すぐにー」

「わかった。飛行鬼ね」

フィビーが静かになったところで、ディスプレイ表示されているレーダースクリーンを確認する。敵機との距離は三千を切った。それ以外にスクリーン上にアンノウンは見当たらない。

俺は、進行方向に目を凝らしながら、少し高度を下げる。

しばらくすると、はるか水平線上に黒い点がポツンと見えてくる。相手も速度を維持しているためか、予想以上に距離が詰まるのが遅い。

バックをとった。

俺がそう思った時だ。フィビーが声をあげた。

「いる……。左の方、下に何かいるよ!」

「え?」

俺は反射的にディスプレイ上のレーダースクリーンを確認する。けれど、前方のアンノウン以外、異常の表示はない。

「? どこだ?」

「左の方、飛行鬼が二匹……。まちがいない」

フィビーが切羽詰った声をあげる。

「ポーラ。確認してくれ」

「了解。下方しーかーへっどデちぇっくシマス」

P-28 6/6追加予定

ポーラの捉えたスキャンデータが、ディスプレイ上に画像表示される。荒廃した地上を絹雲が横切るようにたなびく映像に、異常は確認できない。

「ここよ! これ!」

後席のフィビーがディスプレイ画面に触れたのだろう。画面が反応して、一部が拡大ズームされる。

「あっ!」

俺は思わず声をあげた。

そこに映っていたのは、明らかに戦闘機の姿だった。しかも二機だ。

「ステルス制空戦闘機AD4『スカイ・マーダー』!」

通常、制空戦闘機は、かなり高空を飛行する。機動戦闘を主とする戦闘機が低空飛行をするとなると立体機動の範囲に制約がかかってしまい、戦闘が不利となるためだ。それは地上攻撃機の護衛においても同様だし、地上からの予期せぬ対空砲火や対空ミサイルの脅威を避ける意味でも有効だ。

それなのにあえて、この機体は、低空飛行を選択した。目的は明白だ。前方を飛ぶ機体を囮にして、こちらをおびき出し、背後から奇襲をかけるためしかない。

電波管制を敷き、熱源探知も極力防ぐために低速を選択し、さらに低空飛行。機体表面をズームしてみると、機体下の地上映像を映し出すという視覚ステルスまで展開している。

前方を飛行する機体が発する強いレーダー波も、牽制と囮としての役割を果たすためとしか思えない。

くそっ! ポーラでも見破れないのかっ!

「見つかったみたい。こっち向かってくるっ!」

フィビーが叫ぶ。

「!」

低空飛行を続けていた二機の「スカイ・マーダー」の動きに変化が現れていた。

敵が厳重なステルス下にあるように、俺とフィビーの乗るポーラも、ステルスを展開している。ただ、何もない蒼空を背景に飛ぶポーラの方が、探知されやすくなるのは、仕方がない。こちらが先に敵を発見できたのは、人の目という利点のおかげだろう。

「シートベルトは締めてるな? 空戦に入るから、しっかりつかまってろっ!」

「うん」

俺は、後席にいるフィビーに声をかけると、すかさず操縦桿を左に倒して、二機の「スカイ・マーダー」に向けて降下に入った。

「ポーラっ! 敵の目をかく乱したい」

「了解。ぺんしるみさいる発射シマス」

機体下部の弾倉から小さなミサイルが高初速で発射される。

P-29 6/13追加

ペンシルミサイルは、長さ五十センチ、直径三センチ程度の小さなものだ。決定的な破壊力はないが、発射された進路上で映像、電波、熱源という様々な浮遊性のかく乱物質を広範囲にばら撒く。しかもその中には、ジェットエンジンに吸い込まれると爆発的な燃焼を誘発する物質も含まれる。

「えんじん停止。滑空制御もーどニ切リ替エマス」

ペンシルミサイルが敵機の面前で炸裂し、黒い爆煙が、まるで雲のように広がる。それを横目で見ながら、俺はポーラをそのまま降下させていく。

誘導ミサイルを警戒した敵機は、黒い爆煙の雲を飛び越えるように避ける。しかし、一機はそれを完全に避けられず、黒い爆煙の雲を掠め、たちまち、異常に襲われた。

ガクガクと遠くから見てもわかるほど激しい振動を起こして飛行し、しばらくすると排気口から赤い炎がピッと飛び出す。真っ黒な煙の尾を引いて、そのまま地上へと高度を下げていく。

一方、黒い爆煙の雲を飛び越えた敵機は、俺のポーラを完全に見失っている。それは、強烈なパルスレーダー波が断続的に周囲に照射されていることでもわかる。

「み、耳が……痛い……」

後席からフィビーの弱弱しい声が聞こえてくる。バックミラー越しに、長い耳をだらんとさせて両手で押えているフィビーの姿が目に飛び込んでくる。

「もう少しだ。がまんしろ」

「……」

返事はない。

「高度七百。えんじん再始動」

代わりに機体制御を預かっているポーラの合成音声が、耳に入ってくる。

インテーク扉が開放されるモーター音が鳴り、ダクト内に吹き込む風音がコックピット内に唸り声のように伝わってくる。後部から静かなエンジン始動音が響きはじめると同時に、機体がすっと前に出る。

俺はすかさず機体を右旋回に入れ、スロットルレバーを緊急加速に入れる。ズンという音とともに体が座席シートに押し付けられる。後席からフィビーの息を飲むようなくもぐった声が聞こえてくる。それでも俺は加速旋回をやめない。右上を急上昇していく敵機から目を離さない。敵機の後ろにつくと同時に追撃に移る。

「ポーラ! 距離八百で、レールガン発射だ。未来推定位置を狙え。第二射は俺がやる」

「了解。たーげっとすこーぷ投影」

ピット前面の空間に照準映像が浮びあがる。軽い衝撃が機体下面から伝わり、白熱した弾体が敵機に猛スピードですっ飛んでいく。敵機は、飛んでいく弾体の進路上へ動いていく。命中をまたず、その現在位置へ向けて、俺はレールガンの発射トリガーを軽く弾いた。

P-30 6/20追加

再び軽い衝撃が機体下面から伝わり、白熱した弾体がすっ飛んでいく。

挟んだ。撃墜確実。

俺はそう思ったが、敵機は予想外の機動を採った。推力を絞って失速降下して回避したのだ。敵機の姿がグンと大きくなり、あっという間に隣に占位される。

ステルス制空戦闘機AD4「スカイ・マーダー」は、A国の誇る最終量産型飛行ロボット兵器だ。各種空対空ミサイルを内臓搭載している他、サイクルレーザーガン一門、十二・七ミリ「ダガー」機銃二門、対地・対空爆雷「サージャント」を装備している。本来であれば味方陣営のはずだが、すでに敵味方識別の意味が失われている中では、味方登録されたもの以外は全て敵として認識して襲ってくる。

視覚ステルスが解除された薄いピンク色の機体上面が、左側に見える。コックピットの位置にあるのは黒いスモークガラスに覆われたセンサーカメラアイだけだ。それが、降り注ぐ陽光を反射して一瞬キラリと輝く。

敵の機体が回転しはじめたので、俺もとっさにエアブレーキをかけて、機体をストンと落す。とたんに目の前を機銃弾の雨が通過する。

敵機の「スカイ・マーダー」が持つ十二・七ミリ「ダガー」機銃二門は、機体下面に砲塔式に搭載されている。平行して飛行しながらでも攻撃に使えるのだ。

「こいつっ!」

俺は、尾部の緊急制動用フックを下ろして、今度はスロットル全開で上昇に移る。敵機は、俺の機が後退したのを見て、同じようにスピードを落とし、位置確認のため、再び機体をひねった。

かなりの接近戦機動だ。機体が接触するのは避けられないだろう。だが、それが俺の目論見だ。

バキッと音がして、緊急制動用フックが後退してくる敵機の尾部に当たり、推力偏向ノズルを引き剥がす。続いて機体外板をザクザクと切り裂いていく。ミサイル弾庫のパネルを叩き割り、「ダガー」機銃砲塔を破壊する。

ポーラの緊急制動用フックは、海上に浮ぶ航空母艦への着艦のためのものらしい。しかし、航空母艦というものは見たことがないし、垂直離着陸ができる機体にそれが必要とも思えなくて、俺は好き勝手にいろんなことに使っていた。地上で物を引っ張る。地上からコンテナを吊り上げるなど、意外なほどの強度があって役に立っていた。今では、ポーラの手のような感覚で使いこなせる。

手があれば、目の前にいる敵機を叩き落したい気持ちだったので、とっさにフックを繰り出したのだが、果たして、敵機は機体下面を破壊され、バランスを崩されて落ちていった。あの破壊状況から回復するには高度も足りないはずだ。

果たして、次の瞬間には地上に激突して火柱を上げた。

P-31 6/27追加

「ポーラっ。もう一機はどうした?」

俺は、先刻まで追跡する形となっていた、もう一機の所在を確認する。

「針路変更ナシ。ソノママ離レテイキマス」

「?」

ポーラが応答するが、俺は半信半疑になる。後方で起こった俺と敵機二機の空戦は、確実に探知されているはずだ。それなのに、反応がないというのは、とても信じられない。

何か、まだ罠があるのかもしれない。

「フィビー? だいじょうぶか? フィビー」

俺は、後席のフィビーに呼びかける。

バックミラーに、青い顔をしたフィビーが映る。

目を強くつぶって、苦しそうだ。

「……き、気持ち……悪い……。吐きそう……」

「わっ。ま、まてっ。ポっ、ポーラっ。ユーハブ コントロール! 緊急事態だ。適当な場所に降りてくれ」「了解」

俺は操縦をポーラに任せると、座席下に格納されたエマージェンシーキットを引っ張り出す。中を探って、使えそうなものはないか探る。

その間にも機体は、降下を続ける。

「ますたー。左三十度方向。飛行場ノ跡ガアリマス。熱源反応等ナシ。着陸シマスカ?」

「任せる。ただし、建物から離れろ。何が隠れているか、わからないからな」

「了解。滑走路先端ニ、垂直着陸シマス」

俺は、エマージェンシーキットの中から防水ビニールを見つけて、後席のフィビーに渡した。

「そいつを使えっ。無理をしなくていい。がまんできなくなったら、それに吐いてもいいからー」

垂直着陸のための爆音が響き渡ると同時に、フィビーの顔が防水ビニールの中に向く。そして、機内にツーンと鼻をつく匂いが漂ってきた。

戦闘機の空中機動は、強烈なGと気圧変化、そして平衡感覚の混乱との戦いだ。

シェルターを出る前に乗ったシミュレーターでの訓練でさえ、俺もかなり苦しめられた。まして、初めて実戦での機動戦闘に放り込まれたのだから、フィビーが耐え切れなかったのも無理はない。

滑走路脇で、ゲェーゲェー吐いているフィビーの様子を、俺は機体の上から見守るしかない。機を降りて側に付き添いたかったのだが、左足ふくらはぎの鈍痛は、機体から降りるのを躊躇させた。

P-32 7/4追加

止血パッチには、血がにじんでいた。

早く適切な治療をすべきなのは明らかだった。対人地雷で裂傷を負ったのだ。そんなに軽傷のわけがない。おそらく縫合も必要になるだろう。今はパッチの麻酔剤が、痛みを抑えているのだ。

嘔吐がおさまったのか、フィビーがよろよろと立ち上がる。

なんとかおさまったみたいだ。

俺は、そんなフィビーの様子を見て、ホッとする。と、その時、俺は嫌な気配を感じて目を上げる。

シェルターを出て、地上を彷徨うようになってから感じるこの感覚に、初めはとまどいがあったが、それが命の危険を知らせるものであることはすぐわかった。

地上世界は、シェルター内の世界と比べれば光と希望に溢れたところではあったけど、厳しい自然と残酷な現実が支配する過酷な世界だった。

獰猛な意志が強い食欲と結びついて、こちらに向けられていた。

その対象は、俺ではなく、滑走路端で吐いているフィビーに強く向けられていた。

滑走路から五百メートルほどのところに、奇怪な生き物が立っていた。

「!」

それは、土気色をした骸骨のような姿をしていた。異様に長い首、大きな足を持つ人型の亜人だ。白い布切れをまとって、手には細長い槍のようなものを持っているから、元になる人間の文化を継承しているのはまちがいない。

血走った大きな目がこちらをじっと見つめている。

鼻の穴が閉じたり開いたりして、口から白い鋭い牙がニッと飛び出す。

「砂漠の民。イスラ……」

フィビーがあわてて戻ってくる。

機体から下ろされた梯子に手をかけると、その顔に残念そうな表情が表れ、そのまま歩き去ってしまった。

「だいじょうぶか?」

「うん。すっきりした」

俺は、歩き去る亜人から目を離さず、後席に乗り込むフィビーに声をかける。

砂漠の中の廃墟に住み着いているその亜人は、人食いだ。

同族以外の生き物であれば、亜人も含めてすべて狩りの対象としている。

襲ってこなかったのは、ポーラが側に駐機していたからだ。殺戮兵器に手を出せば、どうなるかがわかっているため、あきらめただけなのだろう。

その去っていく後姿を見て、俺はギョッとなった。

P-33 7/11追加

痩せこけた亜人の腰にぶら下がっている白いボールのようなものが目に入ったのだ。一瞬ボールかと思ったのだが、この世界にそんなボールのようなものが残っているはずがない。よく見ると、それは人間の頭蓋骨を使った道具入れだったのだ。

シェルターから地上を彷徨う中で、俺は数十種類の亜人たちの姿を目撃していた。四足で歩く人面獣、双頭人間、三つ目人などなど、奇怪すぎてその姿はまさに怪物としか言いようがないものが大部分だった。そんな中で、例外だったのが、砂漠に住む彼らだった。

話したことはなかったけれど、砂漠に住む彼らは、姿形の上では、人間に近い姿を維持していたのだ。

俺は、そんな彼らと話をする機会を持たなかったことを、このとき初めて感謝した。いくら姿形が似ているとはいっても、そんな種族とは二度と関わりたくないと思った。

たとえ、言葉を交わせたとしても――。

「知ってるのか? あいつを?」

「砂漠に住んでる人食いだよ。年に一度、乾季になると村を襲って、女子供を攫っていくの。捕まると家畜にされるから危ないの。女は檻に入れて飼われてミルク絞られて、男や子供は殺されて食べられるのよ。でも、『風使いの鬼神』が動きまわる場所には近づかないからー。飛行鬼も恐ろしがってるし――。リュウやポーラさんがいるから、たぶん襲ってこないよ」

フィビーの説明は、俺の考えと一致する。

「そうか……」

「そう。だから、私たちの村も『風使いの鬼神』が動きまわる場所の近くにあるの。危ないんだけど。見つからないように静かに暮らしてけば、鬼神も特に何もしないし、砂漠を越えてやってくるイスラから逆に守ってもくれるし――」

フィビーの説明からは、亜人同士の交流というものはまったく感じられない。むしろ、食うものと食われるものという恐ろしいイメージが伝わってくるだけだ。

「は、話し合うなんて……ことは、できないのか?」

「は? イスラと? 無理だよぉ。イスラは、『神の子孫』に近いから――」

「なんで? なんで、あんなのが『神の子孫』なんだよ」

フィビーのあきらめにも似た返答に、俺は少し苛立つ。

「だって……ガノー・ロオ・プレボ。村の言い伝えでは、私たちを創造したのは、イスラだってされてるから……。だから、飼われるのが嫌なら、逃げるしかないの」

「はぁ? そんなことあるわけないだろ!」

俺は、フィビーの言葉を強く否定した。そこに根拠はまったくない。ただ、フィビーたちが、イスラのようなおぞましい亜人を、神聖な存在のように思っていることが気に入らなかっただけだ。

「自分たちを食べる奴を、なんでそういう風に思えるんだよ! 変だよ。おかしいだろ!

P-34 7/18追加

自分たちに危害を加えてくるのなら、やっつけようとは思わないのか? 戦って生き延びようとは考えないのかよ!」

俺の言葉に、今度はフィビーの方が目を丸くする。

「そ、そんなこと……できるわけない! イスラは……私たちより、『神の子孫』に近い存在だからー。だから何でも許されてるの。神様に私たちが手を出すなんて……とてもできないし、許されないことなんだよ。イスラに手を出すなんて……そんなことが許されるのは、鬼神たちとか、神の子孫だけ……」

「何もしないで、殺されて、食われてもいいって言うつもりか?」

「ちがう、ちがう。そんなこと……言ってない。そんなわけ……ない。リュウは……何もわかってない」

フィビーは、俺の怒りにただ驚きながらも、首を横に振る。

「だから……私たちは逃げるの。イスラたちの手の届かないところへ。ガノー・ロオ・プロボ。たいへんかもしれないけど、私たちはそうやって生き延びてきた。今も、そして、これからも争うことなく平穏に暮らしていくの」

「そんな馬鹿な。住む場所を追われて、苦労して生き延びるが当たり前かよ! 逃げるよりも、まず、生きるために戦おうとは思わないのか? 相手が神だったら、何でも許されるって言うのがおかしい!

悪い神がいれば、そいつを倒してでも生き延びるべきなんだよ!」

俺は、フィビーが、俺が言う当たり前のことが理解できないのが腹立たしくて、つい声を荒げてしまう。もし、さっきの奴が襲ってきていたら、フィビーは黙ってその運命を受け入れるつもりなのかと思うと、いたたまれなくなってしまう。

いや、フィビーの持っている諦めにも似た考えを直さないといけないと思ったのかもしれない。それは、俺が教えて変えなければならないことのようにも感じたからー。

「神様を……殺そうと言うの? そんな恐ろしいこと、できないよ。そんなことしたら、何が起こるか……。リュウは、きっと『神の子孫』だから――。そんなこと思いつくの。それが許される存在だから……」

フィビーの頑固さに、俺は次第に苛立ってくる。

「じゃあ、何か? 俺が、フィビーをここで襲ったら? フィビーはそれでもいいのかよ?黙って、抵抗もしないで、好きなように――されるつもりか?」

俺は思わず立ち上がって、後席に座っているフィビーを振り返りながら叫んでしまう。フィビーの答えは、あまりにも滅茶苦茶だ。

「わっ、私は……。リュウは、絶対『神の子孫』だって信じてるから――そんなことしないって信じてる。良き『神の子孫』だって信じてる。でも……リュウが私を食べたいって言うなら……仕方がないって、あきらめるしかないかも……」

フィビーは少しビクッとして、それから少し涙目になりながらも、気丈に答える。

P-35 7/25追加

「なん……」

「私、リュウのこと好き。……リュウが『神の子孫』だからじゃない。なんだろ。リュウは私のこと助けてくれたし、いろんなこと教えてくれるし……でも、見てると危なっかしいところもあるし――。だから私が役立つことがあるとうれしくなる……。うううん。たぶん、リュウのために何かしたい。だからって言うわけじゃないけど、リュウが私のこと気に入ってくれたのなら……食べられても……」

そうしどろもどろに答えるフィビーの頬が、ほんのりと赤くなっていく。

俺は、思いがけないフィビーの言葉に、頭をぶん殴られたような衝撃を受ける。頭がカーッと熱くなって、もはや何も考えられなくなる。

フィビーが、少し上目遣いに俺の顔を見たので、俺は少し恥ずかしくなって、視線を無視し、そのままシートにどかっと座り込む。

なんだよ。なんで俺が、ウサギ耳人間の女の子なんかに赤くなるんだ? フィビーは人間じゃない。亜人なんだ。

俺は、熱くなった顔を両手で触って確認すると、エアコンのスイッチを入れ、キャノピーを閉じるため、ボタンを押した。

「ますたー? 発進シテ宜シイデスカ?」

ポーラが確認してくる。

「ああ……」

俺は、ポーラの確認に気のない返事を返す。

「了解。目的地ハ、予定通リ、しぇるたーP4デ宜シイデスネ?」

「任せる」

エンジンが始動し、ポーラの機体が、滑走路の上で旋回を始める。やがて滑走路をタキシングして離陸滑走に入った。広大な飛行場のはるか遠くに管制塔らしき建物の残骸が見える。それはもはや鉄塔のように骨組みだけしか残っていない。

砂だらけの滑走路を蹴って、ポーラは悠々と離陸した。滑走路に反響するジェット排気音が消え、急に静かになる。

水平飛行に移ったところで、俺はポツリと小さな声でつぶやいた。

「……食べたり……できるかよ」

聞こえたかどうか。

俺がバックミラーで後席を見ると、フィビーが微笑みを返してくる。けれど、何も言わない。

亜人たちの思想も精神構造も、俺には理解不能だ。そして、最終戦争で破壊し尽くされた、この荒れ果てた地上世界も、俺の知識や想像を超える変化を見せているのだと思う。不安と絶望が常につきまとうけれども、それでも、生きる意志だけは失いたくなかった。

P-36 8/1追加

俺がフィビーの言葉に苛立ったのは、それを否定されそうになったからだと思う。それなのに、フィビーは、何を思ったのか、俺に対する好意を伝えてきたのだ。面食らわないわけがない。

まったく、ウサギ耳人間たちの思考回路は、俺たちには理解不能だ。

そんなことを考えている間も、ポーラは飛び続ける。

フィビーを連れて、俺は自分の生まれ育った故郷とも言うべき、シェルターP4へ向かった。そこで怪我の治療をして、出直すしかない。ただし、そこで待っている人は誰もいない。唯の一人も……。

できるだけエネルギーの消費を抑えるため、全体として暗く冷たい穴倉のような場所。そこから抜け出して、光あふれる世界へと旅立った時は、二度と帰るもんかと思った。

けれど、世界は想像以上に過酷で残酷だった。

出会えた人? は、後席にいるフィビーだけだ。

いや、この広い世界に俺以外の人間がいないなんてことは、絶対にありえない。必ず見つけ出す。それまで絶対にあきらめない。

俺は、固い決意を胸に、故郷のシェルターP4への帰路についていた。

「すごい。すごい。すごい~っ」

フィビーが興奮してベッドの上で飛び跳ねている。その様子は、まるで子供だ。

ふかふかのベッドの上で、ピョンピョン飛び跳ね、白いシーツに頬擦りしては、その感触に目を細める。

シェルターP4に帰ってから、ほぼ1時間が経つというのに興奮は収まらない。それだけ、シェルターP4の中が、フィビーにとっては信じられない世界だったからなのだが。

俺は、医療センターで脚のふくらはぎの治療を終えた。

もちろん治療をしてくれる人はいない。コンピュータの指示を受けて、傷口を消毒し、医療用接着剤で患部を接着、医療用ホチキスで縫合した。そばでその様子を見ていたフィビーは青くなったが、最後は自分から手伝って包帯を巻くのを手伝ってくれた。

それから、食堂へ行って倉庫から引き出してきた備蓄食料を調理し、遅い夕食? を食べた。メニューは、今では貴重なカレーライスだ。

「お、おいしい~ぃぃぃぃっ」

フィビーは、初めて食べるご飯のおいしさに感動して、スプーンでそればっかり口に放り込む。

「いいけど――。カレーも食べたら?」

俺は、フィビーが喜んでいるのを見ながら、カレーライスの食べ方をレクチャーする。

P-37 8/8追加

「そのパックの中のカレーを、ご飯にかけて食べるんだよ」

「これ? こんな赤い泥かけて食べるの?」

「泥じゃない! カレーだよ。カレー! 辛いけどご飯に合うから――食べてごらん」

フィビーはカレーのパックの口を開けて、くんくん匂いを嗅ぐ。そして、俺が皿に盛った白いご飯にカレーをかけているのを確かめる。

「ゴハンが、おいしいゴハンが……。もったいないよぉ~。こんなにおいしいのに~。そのまま……ゴハンだけ食べちゃダメ?」

フィビーはカレーをかけるのをためらう。無理もない。ただの白いご飯でさえも、フィビーにとってはご馳走なのだろう。

「いいから。カレーをかけて食べてごらん。うまいから!」

俺にせっつかれて、フィビーは目をつぶってご飯にカレーをかける。もはや、半分泣きそうだ。俺は、まるでいじめてるみたいな気分になる。

ちがうってのに~。

俺はスプーンを持ったまま、フィビーがカレーを食べる様子を見守る。少しうなだれたフィビーが、見よう見まねでカレーライスを恐る恐る口に運ぶ。そのとたん、フィビーの目が大きく見開かれる。見ている前でフィビーの目が、パッと赤くなった。

「!」

俺は、その反応にドキッとする。

な、なんだぁ~?

「お、お、おっ、おいしい~ぃぃぃぃぃぃぃっ!」

次の瞬間、フィビーが叫んで飛び上がる。

「少し辛いけど……な、何なのこれ? こ、こんなおいしいものが、あるなんて……。信じられない。すごい。すごいっ!」

フィビーは、すごい勢いでカレーライスを食べ始めた。

「だから言ったのに~」

俺は少し微笑みながら、一生懸命カレーライスを食べ続けるフィビーの様子を見守る。自分が作ったわけでもないのだけど、こうやって喜ばれると、自分もなんだかうれしくなってくるから不思議だ。

それ以降、フィビーにとっては科学と失われた文明による驚きの連続だったはずだ。

シャワーでお湯が出てくるのに大騒ぎするわ、失われた世界のビデオ映像に驚くわ、トイレの入り方がわからないと泣き出すわで、俺はその度に説明に追われた。

植物工場プラントからの生鮮野菜の収穫や手入れは、フイビーにとっては自信をもってできる唯一の仕事となりそうだった。

「この部屋を使って。照明のスイッチはこっち。寒いときは、ここで室温調整……」

P-38 8/15追加

俺が案内したプライベートルームに入ると、そこに置かれたベッドにも興奮してはしゃぐ。それでーついさっきまでの状況というわけだ。

「じゃ、おやすみ」

「え、ええ?」

俺が自分の部屋、と言っても隣の部屋だが、に戻ろうとするとフィビーは怯えた顔をして飛び出してくる。ネグリジェとかいう寝る時の服を着たフィビーの姿は、耳と尻尾をのぞけば、どこから見ても普通の人間にしか見えない。しかも、ネグリジェとかいう衣服は、なぜか透け透けで、下着が丸見えなのだ。

フィビーの体の構造はある程度理解しているし、この目で直に見てもいる。衝撃を受けるものではないはずなのに、これは一体なんなんだ?

俺は衣服の選択を誤ったのではないかと、少しコンピュータの指定を疑った。

「一緒に……寝ないの?」

俺の気も知らず、フィビーが誘ってくる。

ただ、そこに変な意図はないはずだ。

絶対。

「! だいじょうぶ。このシェルターは安全だよ。心配することはない」

「で、でも――。私、ここ初めてだし……」

「広いベッドだから、手足伸ばしてゆっくり眠れば、疲れもとれる。俺は隣の部屋にいるから――。心配しないで、おやすみ」

俺は、飛び出してきたフィビーの額を指先でチョンと押して、納得させる。ただし、その表情は、とても納得したようには見えなかったけど。

真夜中のこと。俺の部屋のドアが開いた。

「? フィビーか?」

俺が照明のスイッチを入れる前に、フィビーが俺の寝ている毛布の中にもぐりこんできた。

「どうした?」

「ここ、一人で寝るの、恐いから。逃げてきた。一緒に寝かせて」

俺が何も言わないうちに、フィビーがおれの胸に顔をうずめてくる。

「……しっ、しょうがないなぁ~」

俺は、フィビーの甘い香りについ、許してしまう。女の子の存在が、こんなに心揺さぶるものとは知らなかった。どうにも拒めない。

「……あ、忘れてた」

P-39 8/22追加

少ししてから、フィビーが、がばっと飛び起きる。

「は?」

フィビーは上体を起こすと、白いネグリジェを脱いでしまう。その下から現れたのは、白い豊かな二つのふくらみだ。女性用の下着も提供したのだけど、苦しいといって着けていないようだ。

俺が驚いて声も出ない間に、フィビーは俺の上に覆いかぶさってくる。俺の目の前に、フィビーのきれいな胸のふくらみがかざされて、俺の下半身に衝撃が走る。

「な……。なんだよ?」

「吸って。出さないと、痛くなっちゃうから――」

「は?」

「おっぱい。私のミルク。飲んでね」

「別にお腹がすいてるわけじゃ……」

「でも、リュウが飲んでくれないと、自分で絞らないといけなくなるし――。もったいないから――」

そう言うと、フィビーは俺の口に乳首をあてがう。まるで赤ちゃんにミルクを飲ませるように――。

「あ、ま、まっ……」

俺の唇が、乳首に触れたせいなのだろうか。反論する間もなく、口の中にフィビーの甘いミルクが少しずつ流れ込む。口の中にたまったミルクを飲み込むために口を閉じると、フィビーの乳首に吸い付く感じになって、フィビーが「あ」と色っぽい声をあげ、ミルクがさらに噴き出す。

いつの間にか俺は、フィビーの二つの乳房を支えて、その先端の乳首に吸いついていた。フィビーは黙って四つんばいのまま、俺の好きなようにおっぱいを絞られていたし、時々上気した顔で、俺の様子を優しく見つめ、唇を求めてきた。それがさも当たり前のように、俺とフィビーは、ごく自然に唇を重ねた。

そんなことをして、興奮しないわけがない。俺は恥ずかしくて、できるだけ何事もなかったのかのようにふるまったけれども、フィビーは、自分のお尻にあたる違和感を感じたはずだ。

「あ、ふ、不思議だな……」

俺は、気を逸らそうとフィビーに話しかける。

「え?」

「ここに、話し相手がいるなんて――さ。一月前、サクガーのじいちゃんが亡くなってから、このシェルターは息苦しくて息苦しくて、仕方がなかったんだ。だから、じいちゃんに言われた通り、同じように生き残った人間を探しに……外へ出たんだ」

P-40 8/29追加

「……」

俺は、フィビーの丸い二つのふくらみから手を離す。

フィビーは俺の胸の上に顔を載せて、黙って俺の話を聞く格好になる。

長い耳がピンと立って、こっちに向けられているのを見ると、フィビーが、俺の言葉を一言も聞き漏らすまいとしているのは明らかだ。

押し付けられるフィビーの胸の感触が、心地いい。

「でも――。まだ、一人も生き残った人間には出会っていないんだ。だから、しばらくは頭が変になりそうだったよ。苦しくてー苦しくて……とてもつらかった。ポーラが話相手になってはくれたけど――ね」

「今は……だいじょうぶ?」

フィビーが俺の目を覗き込むので、俺は少し恥ずかしくなって、その頭を腕で抱え込む。

「あん」

「ああ。フィビーがいると――。フィビーと出会えて、本当に良かったって思う」

「え? 本当?」

フィビーが俺の手を抜け出して、少しはにかんだ笑顔で俺を見つめる。

「ああ。ありがとう。一緒にいてくれて……」

「そんな……。私、リュウが求めたらー、なんでもするよ。私は――リュウのものだよ」

「はははっ。そう思ってくれるのは、うれしいけどーね。フィビーのこと、待ってる家族もいるんだろ? 必ず村まで送ってあげる。必ず。さ、もう寝よう」

俺は、フィビーを胸の上から下ろす。すべすべした丸い胸の感触をいつまでも楽しみたいけど、これではきりがない。

「リュウ?」

「おやすみ」

俺は、フィビーに腕枕させる格好で眠りにつく。フィビーは毛布の中でしばらくモソモソしていたけれど、俺が何もしないので、そのまま眠りこんでしまった。

わき腹にあたるフィビーの乳首とすべらかな胸の感触が、心地いい。暖房とは違う、人肌のぬくもりの素晴らしさに、俺は驚くばかりだ。

そして翌日から――、フィビーのミルク絞りは、俺の毎晩の日課になってしまった。

フィビーがいるおかげで、シェルターでの暮らしは一変した。ポーラのメンテナンスと補給、そしてシェルター周囲の警戒網と、定時通信に対する応答の確認、人工衛星から受信した画像チェックとこれまで続けてきた仕事はいっぱいある。

それは、それまで未来の見えない、絶望と苦痛以外の何者でもなかった。けれども、そこに毎日、フィビーの相手をする時間が入っただけで、まったく意識しなくなってしまったのだ。これは信じられないことだった。

P-41 9/5追加

フィビーは、自分でできることを一生懸命しようとするのだけど、シェルター内の管理コンピュータは、それを危険と判断し、警報を鳴らす。室内で火を起こそうとしたり、プラスチックのゴミを溜め込もうとしたり、フィビーの考えることはよくわからないことだらけだった。

俺は、そのたびに一つずつ文明や科学の利器を説明して納得させていった。けれど、フィビーがいるといろいろと聞かれて教えることが多くなって、時間はいくらあっても足りなかった。シェルター内で使われている表示は、すべて日本語だが、フィビーたちの言葉と一致しているので、フィビーが文字を覚えるのは早かった。

一週間もすると、フィビーは本当に普通の人間の女の子に近い存在へと変わっていった。

それに合わせて、俺のフィビーに対する気持ちも少しずつ変わっていったのだと思う。

そして、そこに新たな奇跡の出会いが訪れた。

ビーッ。ビーッ。ビーッ。

シェルター内に警報音が鳴り響く。

俺は急いで、コンピュータルームへと駆け込んだ。ただし、それほど心配はしていなかった。また、フィビーが変なことをしてしまったのではないかと思ったのだ。

コンピュータルームでは、シェルター内の様々な環境の維持管理のほか、動力を供給している小型原子力電源の制御、そしてシェルター内外の警備までを一元管理している。

「警報! 警報! 東南東百きろカラ飛行物体ガ急速接近中!」

「!」

コンピュータが、警報の内容を人工音声で告げてくる。

大型のディスプレイに接近中の飛行物体の位置を地図上にマッピングして表示する。

「飛行物体の正体は何だ?」

「接近中ノ飛行物体ハ、A国ノ有人戦闘機MF14『ぱるさー』ト推定」

「有人? 間違いないのか?」

「識別信号ニ反応。確率ハ五十ぱーせんと」

「人間が……乗っている……のか?」

「不明。自動航法ノ可能性アリ」

「わかった。MF14『パルサー』のデータを表示してくれ」

「表示シマス。性能ハ、全テ過去ノかたろぐ値デス」

大型ディスプレイに有人戦闘機MF14「パルサー」のデータが表示される。

表示されたデータは、過去の最終戦争の前に蓄えられたものが中心だ。最終戦争が互いに同盟国を含む相手国人民のジェノサイド戦争に移行した後、そこで改良されロボット化された可能性は十分ある。

P-42 9/12追加

MF14「パルサー」は、最終戦争に臨んだ時の、A国の主力戦闘機だ。

全長二十五メートル。自重二・五トン。バルカン砲一門、サイクルレーザーガン一門、空対空ミサイル多数を装備する。最高速度は、マッハ3だ。

しかしながら、無人攻撃機RB3「ロンギヌス」や無人ステルス制空戦闘機AD4「スカイ・マーダー」がB国攻撃の主力として大規模に戦闘に投入されたのに対して、MF14「パルサー」は有人機のためパイロットの損失を恐れて防空任務を中心に使用されたと記録されている。その結果、核の炎の中でかなりの数が失われ、その後の世界で、飛行中の姿はほとんど記録がない。

最終戦争後の今日に至るジェノサイド戦争の主力は、地下に設けられた秘密の自動工場で生産されたRB3「ロンギヌス」やAD4「スカイ・マーダー」となっているのである。

旧式とまではいかないけど、こんな機体が生き残っているということは――やはり誰か、人間が乗っていると考えるのが自然か?

「何かあったの?」

俺が考え込んでいるところに、フィビーが入ってくる。

「飛行機だ。こっちに向かってくる」

「飛行鬼?」

「ああ……」

俺とフィビーが見つめる大型ディスプレイ上で、中心に向かって接近してくる光点がある。

「この前の飛行鬼なの?」

「どうだろうな……」

そこで、ピピッと新たな情報が飛び込んでくる。

「圧縮通信受信。解析ハ、A国標準暗号解析きーデ対応可能デス」

「通信だってぇ? よ、読み上げろ」

俺は、指示する。

「私ハ、えれな・たるぼっと。A国空軍少尉デアル。『しぇる・すずつき』市、応答セヨ」

「……。こ、こちら『シェル・スズツキ』市衛星都市シェルターP4。接近中の機体に告げる。本当に……生存者なのか?」

俺は、あわてて呼びかけてしまう。けれど、度圧縮通信を選択していないため、返信は実行されない。選択し直して、改めてメッセージを吹き込む。

「接近中の機体に告げる。エレナ少尉。ガイドビーコンに従って侵入を許可する」

送信すると同時に、「了解」という短い返信がくる。

管理コンピュータに地下飛行場への侵入ゲートの開放とガイドビーコンの発信を指示する。

P-43 9/19追加

「し、信じられない。生存者がいたなんて……。しかも、向こうからやってくるなんてー」

俺は、こみあげてくる喜びを抑えきれず、思わず声を漏らす。

「リュウ……」

「あ、フィビー。今の聞いただろう。人間だ。俺と同じ人間が生き残っていたんだよ。良かった。本当に、良かった……」

俺はフィビーの両手を握ってぶんぶん振り回す。フィビーはどう対応していいのか、わからないのだろう。黙ったままだ。

「あ、もうすぐ降りてくるはずだ。エレナ少尉っていうから、軍人なんだろうな。ということは、組織規模で人類が生き残っているってことだ。すごいぞ。しかも女だ。さあ、航空機格納庫まで迎えに行こう!」

俺は、コンピュータルームを飛び出して、格納庫ブロックへと走り出した――。

「私は、エレナ。エレナ・タルボット。A国の重防御シェルター『ホープ・ペンシルベニア』から来ました」

少女は、銀色の身体にぴったりした宇宙服のような服を着ていた。だが、その左上腕部についたマーキングは、明らかにA国の軍関係者であることを証明している。

「歓迎します。私は、このシェルターの最後の生き残り、リュウ・サイオンです」

俺は自己紹介をして、握手を求める。A国には、そんなあいさつの習慣があったはずだ。

けれど、エレナは、俺が出した手を平然と無視する。

「あ、あの~。フィビーです。フィビー・オオロォって言います。プレボ族の娘。歳は、十三歳です。よ、よろしくお願いします」

俺のそばにいたフィビーもあいさつする。けれど、それを聞いたエレナの顔に怪訝そうな表情が走り、またまた平然と無視する。

「亜人の女? 対象外。人間は一人ということですか?」

「あ、まあ、そう言うところかな……」

俺はエレナの対応に拍子抜けする。もっとお互いの生存を喜び合うものとばかり思っていたのだ。

「確認しました。私は、我が『ホープ・ペンシルベニア』のレイブンロック最高評議会の決定を伝え、生き残った皆さんを保護するための連絡員として派遣されました」

「そ、それじゃあ、『ホープ・ペンシルベニア』は、まだ健在だってことなんですね?」

「はい。まだ、都市としての機能を維持して、B国からの攻撃に対して抵抗を続けています。私がここに来たのは、同盟国の生き残りを救出するためです」

P-44 9/26追加

「今頃になって――どうして?」

「ええ。『ホープ・ペンシルベニア』には、三万人もの人が生き残っていて、世界中の同盟国との連絡に取り組んできました」

「三万人も? それはすごい」

俺は思わず興奮してしまう。

なるほど、三万人も生存者がいるのであれば、生存者同士が出合ったとしても、それほど大きく喜ぶこともないのかもしれない。

「――ええ。生き残っている人類は、世界各地に散らばっています。それらを一人ずつ保護するのに時間がかかったのです。さあ、私をこの『シェル・スズツキ』の最高責任者の下へ案内してください。そうして、生き残った市民を一箇所に集めてください。迎えのために調整したい――」

「……残念だけど、それはできない……」

「私の言うことを疑っているのですか?」

「いや、そうじゃない」

エレナは、不満そうな表情を隠そうともしない。

「深層中核都市『シェル・スズツキ』は、もう十年以上前に殺戮兵器の侵攻を受けて、以来、音信不通だ。連絡通路も完全に崩落している。最後の通信記録では原子炉も破壊されたみたいだから、おそらく生存者はいないと考えられている。このP4は『シェル・スズツキ』の衛星タウンとして切り離されたおかげで助かったらしい……」

「そうですか……。では、他の衛星タウンとの連絡は? P1からP5まで建設は完了していたはずです。生き残った住民は、どこにいるのですか?」

「他の衛星タウンの状況も不明だ。中核となっている『シェル・スズツキ』が消えた今では、その場所さえわからない」

「信じられません。隠しても何の意味もありませんよ」

「隠してなんかいない!」

「私たちには、最終戦争前に作られた『シェル・スズツキ』の建設計画についてのデータがあるのです。隠しても無駄です」

「だから――隠してないって」

「まあ、いいでしょう。こちらで調べさせていただきます」

「好きにすればいい」

俺は、エレナの疑り深い対応に、少々苛立つ。

エレナは長い黒髪の美少女だけど、俺はその高圧的な態度にはとても我慢できない。俺が離れて見ている間に、エレナは、地下最下層にある連絡通路があった場所へと、エレベーターで降りて行った。

P-45 10/3追加

ゲージのランプの行方を見守っていた俺の側に、フィビーがやってくる。

「リュウ。あの人、恐い」

「心配するな。フィビーには、何もしないさ。ただ、人類の生き残りを探して集めにきただけさ」

「……集めて、どうするの?」

フィビーが不安そうな顔で俺を見上げる。

「そりゃあ、もうここにはまともに住める場所はないから、他の安全な場所に連れて行ってくれるんだろ」

俺はフィビーを安心させるつもりで言ったのだが、フィビーはそうとは受け取らなかった。俺の言葉を聞いて、その瞳に見る見る涙が溢れ出す。

「じゃ。じゃ……リュウとは、ここでお別れなの?」

「は? 心配しないでいいよ。フィビーも一緒に連れて行ってくれるように頼んであげるからー。エレナも二人だけと知れば、がっかりするかもしれないけど、たいして負担にはならないだろ」

「二人? 三人じゃなくて?」

「エレナも入れたら三人だね」

「? エレナも入れたら、四人よ」

「はぁあ?」

「リュウ、エレナ、ポーラ……。そして、私……」

「はははっ。ポーラは人間じゃないから、人数には入らないよ」

「? え? ポーラは人間じゃないの?」

「当たり前だろ!」

「でも、ちゃんとお話もするし――、リュウのこともちゃんと聞いて、助けたりしてくれたし……。置いてくのはかわいそうだよ」

「話ができても、ポーラはコンピュータ。機械だから……。悲しがることはないって」

「鬼械……。悲しまない? じゃ、エレナは? エレナも人間じゃないの?」

「エレナは人間だよ」

「でも、リュウとは違う。身体が違うから……」

「当たり前だ。俺は男で、エレナは女だ。身体が違うのは、当たり前だよ」

「? おんな? エレナは子供が生めるの?」

フィビーの話がだんだん変な方向へ向かっていくので、俺はあきれてしまう。機械やコンピュータのことを知らないフィビーにとっては、人間と、しゃべる機能を持ったコンピュータの区別がつかないのも仕方がないことかもしれない。

どう説明すればいいのだろうか。

P-46 10/10追加

俺は困ってしまった。

「おいおい。何を当たり前のこと言うんだ。エレナは女だから、子供が生めるのは当然さ。フィビーだって女の子なんだから、子供を産めるはずだしー」

「……」

フィビーは、黙ってしまう。理解できのだろうか?

「でも、ポーラも女だよ。声を聞いたらわかるから――。ポーラが子供生めたら、人間の女になるのね?」

「……? だから――。なんで、そこでポーラが出てくるんだよ? おかしいだ……ろ?」

俺は、そこでフィビーが奇妙なことにこだわっていることに気がついた。

ポーラとエレナ? どういうことだ?

フィビーは、なんでポーラとエレナを比べるんだ?

「! ま、まさか? いや、そんな……」

俺は、思わずフィビーの両肩をつかんだ。

「フィビー! エレナのこと、どう思う?」

「? キレイな女の子。私よりも頭が良くて――」

「そ、そうじゃなくて――。な、何と言えばいいかな? そ、そうだ。エレナは俺と同じ人間か?」

「? ? ? そう言ったのはーリュウだよ」

「ご、ごめん。撤回する。フィビーは、どう思うんだ? エレナは普通の人間だろ?」

「普通? ポーラは固いけど、温かい。けど。エレナは……固くて、冷たい。空を飛ぶ飛行鬼や砂漠を彷徨う鬼神たちと同じ……」

フィビーは、一生懸命言葉を選びながら話す。

俺は、ぞっとした。

フィビーの言葉の意味はかなりあいまいで、俺が期待するものではなかったけれど、そのニュアンスからは、かなり危ういものが感じられる。

俺は、格納庫の中で翼を休めているポーラに命じて、シェルター内の環境管理コンピュータにアクセスさせる。

「ますたー。しぇるたー内空気浄化しすてむ作動中。せんさーハ、居住者二名分ノ範囲内デ稼動シテイマス」

俺は、ポーラの回答内容に青くなった。

「エアクリーナーの稼動範囲は? 最下層の空気の状態は? どうなってる?」

「……。最下層ぶろっくノ空気浄化しすてむハ、作動ヲ確認デキマセン。ナオ、内部環境ハ、熱源ノ導入ニヨル若干ノ室温変化ガ見ラレルモノノ、室内空気ノ明確ナ組成変化ハ、アリマセン」

P-47 10/17追加

そんな、そんな馬鹿な?

最下層ブロックは、酸欠や火山性ガスの流入等に備えて、空気浄化と循環システムが設置されている。最下層ブロックへアクセスする人間がいる場合、室内に入る前に、わずかな呼気による変化も見逃さず感知して、安全確保のためにシステムが起動するはずなのだ。当然、人間が入れる状況でない場合は、警告がなされ、ロックがおりて入れなくなる。

ポーラの回答は、最下層ブロックにいるエレナが、システムから人間として認識されておらず、さらに呼吸活動もしていないことを示している。

「ポーラっ! 最下層ブロックの監視カメラの映像を俺の端末に転送してくれっ。早くっ」

「了解シマシタ」

ポーラから部屋の中の大型ディスプレイに、監視カメラが捉えた映像が送られてくる。しかし、三台あるカメラのうち、2台は故障しているのかブラックアウトしたままで、唯一残ったエレベーター付近のカメラだけがなんとか、奥の連絡通路へと通じる廊下の様子を遠景で捉えて映し出すだけだ。

暗闇にどっぷり沈んだ映像の奥の方で、エレナが土砂で埋まった通路の様子を確認している様子がおぼろげに見える。照明は点灯していない。点いているのは、エレベーターの入り口部分だけだ。

やがて、チェックして満足したのか、エレナがこちらを振り向く。暗闇の中、二つの赤い目が輝く。それは明らかに人工の光だ。

「まさか、本当に……? アンドロイドなの……か」

「あれは、エレナだよ」

俺の言葉にフィビーが反応する。

「あ、ちがう。エレナだけど、正体はアンドロイドかもしれないって、ことさ」

「正体?」

「人の姿をしたロボット……ポーラみたいな――」

「? 人の格好をしたポーラってこと?」

「わかるか?」

「わかったような気がする……」

フィビーが答えるが、そこには、その事実が暗示する危機意識がまったく欠如している。

「ポーラっ! エレベーターへの電力供給をシャット・ダウンしろっ!」

「了解。ますたーノ最優先命令ニヨリ、しぇるたー内えれべーたーヘノ電力供給ヲ、しゃっと・だうんシマス」

最下層ブロックの監視カメラから送られてくる映像が突然真っ暗になる。電力を断たれたせいだ。しかし、次の瞬間、ピピピッと警報がなる。

「ますたー。最下層ぶろっくヨリ電話デス」

P-48 10/24追加

ポーラが、最下層ブロックにいるエレナから電話が入っていることを告げる。

「スピーカーに流せ」

「了解」

(リュウ。サイオン・リュウ。私はエレナだ。エレベーターが停止した。電力供給も停止している。このままではそちらに戻れない。ただちにエレベーターを復旧させろ)

エレナの命令口調の声が、スピーカーから流れる。

「正体を現せ! 君が人間でないことは、わかっているんだっ」

(……)

俺の声に、エレナの返事はない。沈黙が続く。

「どうした? ずっとそこに閉じ込めておくこともできるんだぞ。正直に白状したらどうだ?」

「かわいそうだよ。暗いとこに閉じ込めるなんて――」

意味を理解していないフィビーが、側から口を挟む。

「かわいそうなもんかっ! エレナは、あいつはーロボットなんだ。人間じゃないっ! そしてーあいつの目的は、俺たちを殺すことかもしれないんだ」

「え? ポーラと同じじゃないの?」

「ちがう。全然ちがうっ。エレナは、君を殺そうとした飛行機や機動要塞と同じだ」

俺はあせって説明するが、フィビーにその違いは到底理解し難いようだ。

(そこの亜人の女。フィビーとか言ったな。サイオンを止めろ。サイオンは、心を病んでいるんだ。同じ人間に出会ったことがないから――正常な判断が出来なくなっているんだ。エレベーターの電源を代りに入れろ。これは命令だ!)

「……?」

俺は、困った顔をして何か言いかけたフィビーの口を、手でふさぐ。

「……残念だったな。フィビーは追い出した。今、ここには俺しかいない」

(………………………………………………………………)

「おいっ! いいかげん。正体を現せ!」

(………………………………………………………………)

ゴゴン。ゴン。

突然、外のエレベーターの方から異音が響いてくる。

「ますたー。最下層ぶろっくヨリあくせす。主電源回路切断。非常用電源入リマシタ。えれべーたーマモナク再起動シマス」

ポーラが、最下層ブロックでの異変を伝える。

「な。止めろっ!」

「うぃるす探知。安全確保ノタメ回路遮断。えれべーたー起動。止メラレマセン」

P-49 10/31追加

コンピュータの状況報告は、エレナに対する疑惑を深めるのに充分な状況だ。

廊下を歩いてくる足音が近づいてくる。

そこには、何の警戒もない。

無人の居住区の中、個室のひとつひとつ確かめながら、こちらへと次第に近づいてくる。

俺は息を潜めて、レーザーガンを握り締め、接近してくる相手を待ち構えた。

やがて、俺とフィビーの使っている部屋の入り口に、そいつは姿を現した。

ベッドの下の隙間から、相手のブーツを履いた足だけが見えるが、それはエレナに間違いなかった。

ベッドに腰掛けたままのフィビーの体がビクッとして、ベッドがきしんだ音をたてる。

「そこの亜人。サイオンは、どこだ? どこに行った?」

エレナが感情の欠落した声で、フィビーに向けて詰問する。俺とフィビーは居住区画にある自分たちの部屋に追い詰められていた。

「知らない。外に出て行ったかも……」

フィビーが、ベッドの前に立ちあがる。

俺は、そのままベッドの影に隠れて、息を殺しているしかない。

「! 何のために、外に行った? どうして?」

「どうしてって……。知らない……」

「……まあ、いい。このシェルターには、人間はサイオンしかいないのか?」

エレナがフィビーに詰め寄る。

「え? わ、わかんない……」

「亜人。見たところ、タイプHRのようだが、私の言葉の意味がわかるか?」

「え? タイ……エイチアール? ちがう……私は、フィビーだよ。フィビー・オオロォだよ……」

「お前の固有名詞を確認しているわけではない。タイプHRとは、環境適応のため創造された新人類の種の一つだ。お前たちに用はない。さっさと、ここから出て行け。私が用があるのは、人間、ホモ・サピエンスの生き残りだ。あのサイオンと同じ人間だ」

「リュウを――探してどうするの?」

「聞いてどうする? お前には関係ないことだ」

「関係なくないっ! リュウは、私たちの『神の子孫』だよ。それに――リュウには命を助けてもらったこともあるし――」

「? 神? あのサイオンが、そう言ったのか?」

「ちがう。けど――私は信じてる」

P-50 11/7追加

「退化して、文明を失った亜人の思想。記録。送信。だが、ホモ・サピエンス、人間は、神ではない。この地の人間は、最終戦争末期、我が国を裏切った者たちの子孫だ。この地球を破壊し尽くし、汚した罪深い存在。私は、その罪を問うために来た……」

エレナの口調が微妙に変化していく。

「私は、ヒューマノイド型の人類殺戮兵器HHA-4タイプTF15。これは、私のメモリーに消去不可でインプットされた創造主からの『報復のメッセージ』だ。『日本帝国、その人民に告げる。我々はお前たちを絶対に許さない。未来永劫に渡ってお前たちを憎み、必ず滅ぼす。一人残らず、皆殺しにしてやる。泣き喚いて懺悔しろ。それでも我々はお前たちを許さない。地獄に落ちるがいい!』……」

エレナの口から流れる声は、さきほどまでの女の声ではない。怒りと憎悪に満ち溢れたメッセージは、まるでその場に別人がいるかのような錯覚さえ起こしそうになる。

それは、聞いているだけで不気味だ。

「ダメっ。リュウは、私たちの『神の子孫』だよ。殺したり、傷つけたりしたらダメなんだよ」

フィビーが、エレナの発した答えに、焦ったように反応する。それに合わせて、エレナの足が動く。

「邪魔をするなら、お前も殺す」

そう言うと、エレナの足が、フィビーにむかって踏み出される。俺は、そこでパッとベッドの陰から飛び出した。

「フィビーっ。よけろっ!」

俺は、手にしたレーザーガンをエレナに向けながら叫ぶ。フィビーが俺の声にすばやく反応して、横へ飛びのいた。

手にしたレーザーガンが、瞬時に白い糸のような光をエレナの胸に突き刺す。パッと煙のようなものがエレナの胸のあたりからあがる。

ボン!

続いて軽い破裂音がして、火花が散る。

レーザーの白い糸のような光が、次々にエレナの服の胸部に黒い縁取りの孔を穿っていく。孔の数が十個ほどになったところで、エレナが前のめりに倒れこんだ。

「やった!」

俺はベッドを回って、うつぶせに倒れたエレナを確認するため近づこうとした。

「だめっ! まだ、生きてる」

それをフィビーが腕を引っ張って止める。

「! まさか。レーザーガンで撃ち抜いたんだぜ。人間じゃないとしても、これで動けるわけが……」

P-51 11/14追加

俺は笑ってフィビーの心配を笑おうとして、エレナの方を見て凍りついた。指が床をかきむしりながらピクピク動き始めたからだ。

「う、うそだろ~」

俺は、再びレーザーガンを構えると、今度はその頭部に向けて撃ち込んだ。

一撃、ニ撃、三撃……。こんな近距離から撃ちまくったのだ。外れるわけがない。全部目標をぶち抜いた。

けれども、エレナは、少し煙のようなものを撃ち抜かれた孔からうっすらと立ち上らせながら、起き上がろうともがく。はがれ落ちた長い黒髪の下から、金属質の頭部がのぞいている。それは、エレナが普通の人間ではないことを示している。

やはり……アンドロイドなのか? ひょっとしたら、サイボーグではないかという不安もあって、引き金を引くのは、できれば避けたかった。けれど、フィビーに語った内容からすれば、もはやそんなことは言っていられなかったのだけど――それでも……。

俺とフィビーは、再び頭をもたげたエレナの姿にゾッとした。

再びレーザーガンを撃ち込もうとしたけど、数発撃っただけで、ついにピーッと警告表示が現れた。エネルギー切れだ。

「やばいっ。フィビー。逃げるぞ」

「! ま、『マコンティア』だ……。まさか、本当にいるなんて……」

フィビーが、震えながら何かつぶやいている。

俺は、フィビーの手を引っ張って、部屋を飛び出す。向かうのは、格納庫隣に設置された武器庫だ。そこには、ポーラに搭載する兵器以外に、様々な携帯火器などが保管されている。その中にはエレナを、アンドロイドを倒せる武器もあるはずだ。

エレベーターのボタンを押し、待っている間に、赤い目をらんらんと光らせたエレナが部屋の中からゆっくりと姿を現した。

エレベーターは来ない。

俺は、エレナと目が合うと同時にエレベーターをあきらめ、裏の非常階段へと走り出した。

コツコツという足音が、追ってくる。レーザーガンを十発以上受けているというのに、だ。信じられない回復力だ。

非常階段のドアを閉め、内側からロックをかける。これで入ってこれないはずだ。こじ開けるにしても時間は稼げるはずだ。

「今のうちだ」

俺はフィビーに話しかけ、階段を登りかける。とたんに、ドンというすさまじい衝撃が響きわたり、非常階段の鋼鉄製のドアに亀裂が走る。

「きゃあああっ!」

フィビーが驚いて飛び上がり、ダッとばかりに階段を駆け上る。

P-52 11/21追加

俺は、亀裂の入ったドアを見つめる。亀裂の間に指が入り込み、べきべきと音をたてて裂け目が広がっていく。そして、その隙間からエレナの赤い目がこちらの存在を確認するのを見て、俺も慌てて階段を駆け上った。

エレナは女の子だ。身体もそんなに大きくないし、その細い腕や足を見ても、とても強そうに見えない。少なくとも外見から判断する限り、それは間違いないはずだった。

それなのに、あの信じられないパワー、そしてタフネスぶりは何なんだ?

「殺戮兵器」とも呼ばれるロボット兵器の恐ろしさは、十分理解していた。インプットされた復讐の憎悪、怨念の強さ故に、その執念深いともいえる行動もわかっていたつもりだった。けれど、まさかあんな格好の奴が存在したなんて情報は、まったく確認していない。しかも、さっき、エレナ自身の口を介して発せられたメッセージからすれば、エレナに持たされた憎しみの強さも桁はずれだ。

つかまれば、ただでは済まないだろう。確実に殺される。

俺はゾッとした。

ガンガンガン…………。

二階ほど駆け上がったところで、鋼鉄製の階段を上がってくる足音が聞こえてくる。そこに、弱ったような印象は、まったく感じられない。

「リュウっ! エレナは、きっと……『マコンティア』だよ」

「え? まこん……?」

「『マコンティア』。神を狩る者……。南の地に旅立ったプレボの友が、帰ってきた時に、教えてくれた悪魔なの。あのイスラを皆殺しにしたのを見たって言ってた。その姿は『神の子孫』なんだけど、『神の子孫』じゃない。中身は鬼神……だって――。『神の子孫』を殺すために、飛行鬼が大地に降ろしていくって……。だから……だから、リュウは、早く逃げないと――」

フィビーは顔面蒼白になりながら、一生懸命言葉をつむぐ。俺たちが知らない間に、「殺戮兵器」は、そこまで進歩したというのか?

レーザーガンでも倒せないとなると、どうすればいい?

もう、このシェルターに住めないとなると、どうすればいい?

絶望が頭をよぎる。

シェルターを脱出するなら、「ポーラ」で――。

俺の頭の中をひらめきが走る。

「格納庫だ。フィビー。格納庫に向うぞ」

俺は、腕の携帯端末を起動し、「ポーラ」に呼びかける。

「ポーラっ! 緊急発進準備っ! 火器武装、エネルギー、補給物資の状況を確認しろっ!」

「了解。緊急発進すたんばいマデニ要スル時間ハ、オヨソ三十秒。ますたーガ搭乗次第、発進シマス」

P-53 11/28追加予定

俺は、ぴょんぴょん跳ねて行くフィビーと一緒に、ポーラの待つ格納庫へ駆け上っていく。

来るなら来い。化け物めっ。

空で、決着をつけてやる。

高度六千。

緊急発進して脱出した俺は、「ポーラ」をシェルターP4上空で旋回させながら、様子を伺う。

「全攻撃武装、安全装置解除! 敵味方識別設定変更! A国軍識別信号はエネミーとしろ!」

「了解。全攻撃武装すたんばい。火器管制ハ、ふぃびー様ニ割リ当テシマスカ?」

「いや、こっちに回してくれ。フィビーには、全周監視をしてもらう。フィビー、やれるか?」

「ゼンシュウ……? 見張りのことだよね?」

バックミラーの中に、窓に顔をくっつけながら下を見ているフィビーが見える。

「そうだっ。俺たちが飛び出してきた出口から、エレナの飛行機が出てくるのを見張っててくれ!」

「わかったっ」

俺は、エレナがMF14「パルサー」で飛び出してくるのを待ち構える。

「リュウ! 出たっ。マコンティアよっ」

フィビーの声に下方をチラッと見る。シェルターの地下格納庫出口から、おぼろげに揺れる影が飛び出したのを捉える。

「ちっ。視覚ステルス・フル展開で、発進かよ!」

俺は、フィビーの目の良さに感謝する。

「ポーラ」の電子アイさえも欺瞞でかわされたが、こっちには、野生で鍛えた? フィビーの目がある。これで、奇襲を受ける心配はない。

「ターゲット、セット! AAM『タランチュラ』発射!」

「たーげっと捕捉。発射シマス」

俺の指示を受けて、機体下部からズンという音とともに空対空ミサイルAAM「タランチュラ」が発射される。

低空飛行を続けるMF14「パルサー」が、ミサイルの発射を察知したのだろう。急にグンと速度をあげる。

空対空ミサイルAAM「タランチュラ」は、赤外線ホーミング式の誘導ミサイルだ。ただし、ただの赤外線追尾ミサイルではない。赤外線画像として記憶設定された標的に向かって、他の赤外線源に惑わされることなく、追跡することが可能な利口なミサイルだ。

P-54 12/5追加

フレアなどでかわすことなどできないはずだ。

「タランチュラ」は、MF14「パルサー」に上空からダイブ気味にまっしぐらに突っ込んでいく。

MF14「パルサー」の機体に真上から激突すると思った瞬間、「パルサー」が横転した。背面飛行に移る。

「な……」「色が、変わったっ!」

フィビーが叫んだのと同時に、「タランチュラ」は、目標を見失って、そのまま地上へと突っ込んで、爆煙をあげる。

「ちっくしょう。機体の上下で熱分布を変えられるのかよ」

俺は、MF14「パルサー」の機体が発する赤外線画像の激変を見て驚く。

背面飛行している「パルサー」の機体下面は、恐ろしいほど赤外線放射が小さい。インプットしたイメージとは似ても似つかない。これでは、「タランチュラ」が目標を見失ったのも当然だ。

「来るっ。来るよっ」

フィビーが叫ぶ。

「オーケィ。こうなったら、ドッグファイトで仕留めてやる」

俺は、ポーラをエレナの「パルサー」の上昇を押えるようにと機首を向ける。しかし、「パルサー」は、次の瞬間、機体を引っくり返すという信じられない機動を行う。機首がこちらを向いてくる。

「な! ぷ、プガチョフコブラぁ? やばいっ」

とっさにこちらも機体を横転させる。機体がストンと落ちる。そのとたん、輝く光線が機体を掠める。

レーザーガンを撃ってきたらしい。

こいつぅ。

「何か、飛び出したっ! こっちに向かってくる」

フィビーの声に俺は、ハッとする。

「みさいる2接近。たいぷハ、すてるす空対空みさいるSAAM-A5『ばらくーだ』デス」

「ちっ」

俺は、エレナの「パルサー」からの息もつかせぬ連続攻撃に舌打ちする。

「『ばらくーだ』補足。れーざーがんデ迎撃シマス」

「え?」

ディスプレイ上、おぼろげに映っているミサイルに、いつの間にかターゲットマークが重なっていて、レーザーガンの照準が追尾モードに入っている。

P-55 12/12追加

ボオオン。ドオオン。

空中に爆煙の花が炸裂し、機体が激しく振動する。

ポーラが接近してきたミサイルをレーザーで破壊したらしい。

「くそっ。ポーラっ。デコイ射出! 同時に光学ステルス解除五秒っ!」

ボゥワアァァァッ。

一瞬、白い蒸気のようなストレーキが沸き起こり、機体からはがれていく。

失速したポーラがふらふらと木の葉のように降下するが、すぐにエンジン噴射が開始され、失速から回復する。

「うしろっ。白い雲に光る玉が当たってるっ!」

どうやら射出したデコイに、エレナの「パルサー」が攻撃を浴びせているようだ。

「ポーラっ。後方デコイに向けて、MPミサイル発射だ。ポーラは緊急休眠。三十秒」

「了解。MPみさいる発射後、休眠三十秒。ますたー。ゆーはぶ こんとろーる」

「アイ ハブ コントロール!」

同時に、機体下から軽いショック音が響いてくる。

ゴゥン。ゴォオオオオッ!

「フィビーっ! 耳押えて」

俺が叫ぶと同時に、スピーカーから耳をつんざく音が飛び出す。

キュオオオオオオオッ、ザザザザザザッ。ピィイイイイイイイイィィィィッ。

機体がバランスを崩す。風に揺さぶられるかのように、右に左に揺れまくる。

「きゃああああっ!」

フィビーが悲鳴をあげる。

俺はそれにかまうことなく、後方の視界の中を確認する。その中をフラフラと降下していく機体が見える。

とっさに方向舵を操作するが、機体は激しく左右に振られるばかりで、思うように旋回できない。緩やかに降下しながら、なんとか機体の向きを回頭させるのに成功する。

その時には、エレナの「パルサー」はかなり低高度まで降下していた。失速から回復しそうな気配はまったく見えない。赤外線シーカーで捉えた機体は、エンジンが停止している状況を示している。

落ちろっ。そのまま落ちてしまえっ!

けれど、あと少しで大地に激突するという寸前で、エレナの「パルサー」が再び息を吹き返し、失速墜落から回復しはじめる。

「くそっ! しつこい……」

俺は、二十ミリレーザー機銃を「パルサー」の鼻先に向けて掃射する。

ドドドッ。ドドドドドッ。ドドドドドドドドド……。

P-56 12/12追加

地上に土ぼこりが舞い上がり、「パルサー」がそれを避けようとして機首を上げる。けれど、失速から回復したばかりの機体が揚力を稼げるだけの高度はすでに失われていた。

機体後部が大地をこすり、赤黒い爆煙が起こって次の瞬間、機首が地面に叩きつけられる。大爆発が起こり、「パルサー」の機体は木っ端微塵に吹き飛んだ。

モクモクと湧き上がる黒煙を視界に入れながら、こちらもなんとか姿勢を立て直す。

「休眠解除! 機体制御交代シマスカ?」

ポーラが電磁パルス回避モードから回復し、操縦の交代を打診してくる。

「ああ、頼む。ユー ハブ コントロール」

「了解。あい はぶ こんとろーる」

すぐに機体のブレがおさまり、エンジンが軽やかに吹き上がって安定した水平飛行に移る。

「やっつけたの? マコンティアを――」

後席のフィビーが声をかけてくる。

「ああ。たぶん……ね」

「じゃ。もどろ。『しぇるた』に――」

「そうするか……」

俺は額に浮んだ汗を拭きながら答える。

同感だ。

とにかく疲れた。ここまで本格的な空戦は初めての経験だったからー。

「警告! 東方高度三万めーとるヨリ、高速デ接近スル物体探知!」

「!」

ポーラの人工音声が流れ、同時に警報ブザーが機内に鳴り響く。

「どうしたの?」

フィビーが驚いて声をあげる。

「わ、わからない。ポーラっ! 接近する物体は何だ? 戦闘機なのか? まさか、自動殺戮兵器――なのか?」

「推定。A国の大陸間弾道弾『ぎがんと』。目標ハー『しぇるたーP4』」

「な、なんだってぇ? ぜ、全速離脱! すぐにここから離れろっ!」

ポーラの機体がグンと加速し、急上昇に移る。

そして、数分後。

俺たちの後方の空に鋭い閃光が走り、やがて雲を突き抜けて巨大なキノコ雲が沸き起こった。

夕暮れ空を再び明るく照らしだした火柱は、しばらくの間周囲の空を明るく照らした後、ふっと消えていった……。

俺は、生まれ故郷を失った。

P-57 2022年2/27追加

もう二度と、帰ることはできない。

生き残った人類を一人も見つけることができないまま、俺はこのまま放浪の旅を続けるしかなくなってしまった……。

「ちっくしょう……!」

ドン!

俺は思わず握り締めた拳で、キャノピーを叩く。

「リュウ……」

心配そうに名前を呼ぶ声が、後ろから聞こえてくる。

それに答えることなく、俺は、バックレストに頭をもたれさせる。

「なんで、なんで……だよ。なんで、こんなことをー。何の意味があるって言うんだよ。何でそんなに俺をひとりぼっちにしようとするんだ。俺が何したって、言うんだよ……。ばっ、ばっきゃろぅ……」

口をついて出るのは、ただ、行き場のない怒りとやるせない感情だ。目頭が熱いものでいっぱいになる。

「…………リュウ……」

見上げると、後ろの席から立ち上がって、覗き込んでいるフィビーの顔がある。フィビーの心配そうな顔がにじんで見える。

「……ああ、なんだ?」

俺は濡れた目を閉じる。

恥ずかしくて、とてもフィビーの顔をまともに見ていられない。

ぺロッ。ぺロッ。

な、なんだ?

フィビーが俺の涙で濡れた顔を舐めまわす。

「や、やめっ……」

「一人じゃない……私が、いるから――」

「…………」

俺は、黙って目を閉じたまま、フィビーの好きにさせていた。

ガノー・ロオ・プレボ。

フィビーの村へ。

それは、フィビーに出会った時から、確かめるために訪れたいと思っていたところだ。

木々がうっそうと生い茂る森の中にあるフィビーの村には、空から近づくことはできない。もちろん、垂直離着陸機能で、森のはずれに着陸することはできるが、ポーラを隠す場所が無い。もし、俺がいない間に、殺戮兵器に発見されれば、攻撃されることになる。

P-58 2022年2/27追加

ポーラの自律的な判断だけで、殺戮兵器と戦うことになれば、ほぼ互角となり、五割の確率で破れるという結果が出ていた。シェルターを失った今、そうなれば、俺には絶望しか残らない。それだけは絶対に避けなければならなかった。

近くにある例の廃墟の都市の中に隠すこともできるが、そうすると、かなり離れた場所から徒歩で村へと行くことになって、またまた時間がかかってしまう。

「じゃ、どうするの?」

フィビーがたずねてくる。

「ん――。考えてるよ。あとで見せる」

俺は、廃墟の都市の中を走る高架道路にポーラを着陸させる。

先に飛び降りて、ポーラに指示し、高架下の空間にポーラが隠れるように誘導する。

「おいで」

俺は後部座席から降りるフィビーを抱きとめて、地面に下ろすと、ポーラの機体下の収納庫から、フライングパックを取り出した。

「何それ?」

組み立てをする俺の手元を、フィビーが不思議そうに覗き込む。

「フライングパック。――って言ってもわかんないか? そうだな。一人で空を飛ぶための機械だね」

「小さい飛行鬼?」

「まあ、そんなものかな」

首を傾げるフィビーの前で、肩に背負い、折りたたまれた翼を広げたところで、フィビーが驚きの声をあげる。

「すごい~。リュウ、羽が生えたんだ。神様みたい」

「おおげさだな。ま、見ててよ」

俺は、ベルトの装着を完了して、制御コンピュータを腕の端末にリンクさせる。

データがディスプレイ上を流れ、飛行前チェックが進められていく。バランス設定が始まり、やがて「OK」表示が出る。小型ジェットエンジンが起動し始める。

「少し、離れててくれるかな?」

俺は、フィビーが少し離れたのを確認して、ケーブルの先についたコントローラをゆっくり押し込んだ。

エンジン音が高まるとともに、俺の身体がスーッと垂直に浮かび上がっていく。少し前かがみになると同時に、水平移動が始まり、俺はそこからスーッと高度十メートル程度を、三周ほど飛んで、再び元の場所へと降下した。

「すごいっ。すごいっ。リュウって、やっぱりすごいっ!」

P-59 2022年2/27追加

降りると同時に、離れて見ていたフィビーが飛んでくる。まるで、ペットか何かのように、おおはしゃぎする。

俺は、フライングパックをオフにして、もう一台のフライングパックを組み立てる。

「はい。フィビーもこれ着て」

「え?」

「フィビーも着けないと、村まで飛んで行けないだろ」

「えーっ。わ、私も、飛ぶの?」

「そうだよ」

「むり。むり、むり、無理っ。できないよ。空を飛ぶなんて――」

フィビーが両手をふって、拒否する。

「大丈夫。こっちでコントロールするから――。一緒に飛ぶだけだよ」

俺は、フライングパックを持ってフィビーに近づく。フィビーは、半べそをかきながらも拒否したり、逃げたりしない。こんな従順なところは、俺がフィビーから見ると逆らえない存在だということが影響している。

「こわい。こわい、こわい、こわい。恐いよぉ~」

「なんでもないって。コンピュータが姿勢制御してくれるし――。万一の時には、パラシュートもあるから――」

「でもっ。でも、でも、落ちたりしたら……。ガノー・ロオ・プレボ。村に伝わる話の中に、大昔、イカ娘が『神の子孫』のマネをして飛んで――、太陽に近づきすぎて焼かれて死んだって言い伝えもあるし……」

「い、イカむすめぇ? それ、『イカロス』の間違いじゃないの?」

「とっ、とにかく……。空を飛ぶのは、私たちの仕事じゃない。だから――、空を飛んじゃ、いけないんだってば!」

「俺が頼んでも?」

「……」

なみだ目で訴えるフィビーだが、俺の一言で黙ってしまう。

「うううっ……。リュウは、『神の子孫』だから――。言うことは絶対だから……」

結局、フィビーは俺の言うとおりにフライングパックを背負った。少し青い顔をしながら、膝をガクガクさせている様子を見ると、笑いを通り越してかわいそうにさえ思えてくる。

「行くよっ!」「きゃあぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁああああああ……」

こうして俺とフィビーは、フライングパックを使って空を飛び、フィビーの生まれ育った村へと飛び立った。空を飛ぶと、村までの距離は、ほんの数分間の飛行だ。

それまでの飛行の間、フィビーは、まるでフライングパックにぶら下げられたみたいな姿勢で、俺は思わず笑ってしまった。そして、そんなフィビーをとてもかわいいと、心から思った。

P-60 2022年2/27追加

フィビーたちウサギ耳人間・プレボ族の村は、広大な樹海に囲まれた森のほぼ真ん中にあった。降下したところは、そこから離れた小さな川の片隅で、そこは、プレボ族の村人たちが日常的に使う水場でもあった。

「フィビー? うそ。あなた、生きてたの?」

川岸に降り立った時には、周囲に誰もいないと思っていたのだが、着地してしばらくすると、茂みの中から、ウサギ耳人間・プレボ族の女性が飛び出してきた。

「ファンナ!」

フィビーがフライングパックを肩から下ろして、飛び出してきたウサギ耳人間の女性と抱き合って再会を喜ぶ。

「ただいまっ」

「おかえり。良かった~。長いこと帰ってこないから、死んだんだとあきらめてたのよ」

「危なかったんだよ。でも、リュウに助けられて――」

「リュウ?」

フィビーは怪訝そうな顔をするウサギ耳人間の女性の手を引っ張って、俺のところへやってくる。俺は、フライングパックの分解収容の手を休める。

「リュウ。紹介するね。私の十人いるお姉さんの下から二番目、ファンナ・オオロォだよ」

「リュウだ。よろしく」

俺は握手のために手を出すが、ファンナは俺の顔をポカンと見つめるばかりだ。

「ファンナ。リュウは、『神の子孫』だよ。私は、飛行鬼に襲われたところを助けてもらったの。そのあと、『風使いの鬼神』まで出てきたから遠回りしたりして――。『マコンティア』まで襲ってきたからーたいへんだったの! でも、リュウがいたから、死なずに済んだの。だから――帰るの遅くなって……」

フィビーが、いろいろと興奮しながら説明する。

「うそぉおおおっ! 『マコンティア』って、本当にいるのぉ!」

ファンナは、口に手を当ててビックリする。裸の胸の二つのふくらみがぷるんぷるん震えて、俺は目のやり場に困ってしまう。フィビーの方も出会った時は、ブーツのような靴とパンツだけという格好だったのだけど、今ではシェルターで確保した衣服を着けていて、人間の女の子そっくりの格好をしている。

「でっ、でも、空から降りてきたし……。信じないわけじゃないけど、そんな、本物の『神の子孫』が現れるなんて――。ひょっとして、まさかイスラみたいに狩りに来たわけじゃないよね?」

P-61 2022年3/6追加

ファンナは、少し引き気味になりながら、フィビーに確認する。

「わ、私たちと似てる……。イスラとは……ちがう……。本当に――本物の『神の子孫』?」

「絶対間違いないよ。私――リュウたちの住んでるところまで――、空を飛んで行ったんだよ。リュウの飛行鬼、ポーラって言うんだけど、それに乗って――。それに――ほら。この服もリュウからもらったの」

フィビーが広げたワンピースの裾を、ファンナが改めて見つめなおす。

「すごいね。私は、てっきり『先人たちの墓場』から探してきたのかと思った……。道理で、こんなキレイな状態のものが……。うらやましい……。あ、ミルク……ひょっとして、捧げたの?」

突然、ファンナがフィビーの胸をちょんと突つく。

「……うん」

フィビーが少し顔を赤くしながらも、困ったような表情をする。

「ガイア……が、心配してたけど――。じゃ、ガイアにはかわいそうだけどーもうツガイの話は、なしだね」

「私の命は――リュウに助けられた命だから……。この身体も心もリュウのもの……」

フィビーが少し固い顔をしながら、俺の顔をチラチラ見ながら答える。

「三日前。はるか北……山々を越えた空に、火柱が立った。あれは神の怒り。ガノー・ロオ・プレボ。村に伝わる話によれば、神の怒りが収まらぬ時、村に先人を受け入れてはならない。受け入れれば、村は神の怒りによって滅ぼされる……」

プレボ族の村長・ライバンは、洞穴の奥にこしらえられた干草のベッドに腰掛けたまま、静かに話し始めた。

「『神の子孫』、リュウ・サイオン殿。我らプレボ族は、あなたの命令を拒否することはできません。あなたが、ここに住みたいと言われれば、ここを明け渡すか、一緒に住むしかないでしょう。ですが村長としてお願いすることをお許しください」

そう言うと、プレボ族の村長・ライバンは、干草のベッドを降り、立ち尽くしている俺の前にひざまずいて、ゆっくりと地面に額をこすりつけんばかりにひれ伏した。驚く俺の側にいたフィビーもびっくりして、あわててその場にひざまずく。

「……どうか。どうか、このままお引取りください。プレボ族は、まだまだ、地に満ちるほど繁殖しておりません。今、神の怒りを受ければ、貴方様とともに滅びるは必定。どうか。どうか、このままお引取りください……」

村長・ライバンの懇願する声があたりに響き、それを聞いたプレボ族の老若男女全てが、俺に向かって一斉にひれ伏す。

P-62 2022年3/13追加

「あ、いや。俺は……」

俺は言葉を失ってしまった。

一体、何と答えればいいのだろう。

ただ、フィビーを助けて、村まで送ってきただけだ。

最初から、君らウサギ耳人間の村に一緒に住むなんて考えていなかった……?

人間の俺と、君たちはちがう。

いくら言葉が通じるからといって――、人間と亜人が、一緒に暮らすことなど、ありえないことなのだ。これは、当然のことだ。

そう思う一方で、フィビーと一緒にいたこれまでの出来事が、走馬灯のように俺の頭の中を駆け巡る。

フィビーともここでお別れか……。

そう思ったとたん、俺はなぜか、胸が締め付けられるように痛み、息苦しくなるのを感じた。なぜかはわからない。

それでもこの状況ではここに居られないと感じる。それは当然の判断でもある。

「……ご心配なく。私は、フィビーを……送ってきただけ……」

本当に? 本当にそうなのか?

俺は、本当にそれ以外に、何も期待していなかったのか?

「このまま、帰り……」

「まっ、まってっ」

俺が言葉を選んでいる間に、隣にひざまずいていたフィビーが声をあげた。

「ガノー・ロオ・プレボ。わ、私は、どうすればいいのでしょうか?」

「フィビー・オオロォ。どうすればいい……とは?」

村長・ライバンが、顔をあげてフィビーを見る。

「わ、私は、リュウに命を救われ――乳をあげました。私は……私の身体は、もう『神の子孫』である――リュウのものです。だから――リュウは、ただの『神の子孫』なんかじゃありません。プレボ族の親しき人、友であり仲間です。ガノー・ロオ・プレボ。『大地の底から再び神が地上に姿を現した時、心と心をつなぐ絆が世界の再生への道になる』。私は、仲間を大事にすることこそが――午後の時を『再生の時代』につなぐために必要なことだと教えられました。伝承者カルムの言葉です。だから……リュウを追い出すのは、プレボの教えに反します!」

フィビーが強い口調で訴える。

「リュウは――ひとりぼっちなんです。『しぇるた』って言う大地の底の村に、リュウの仲間は、一人もいませんでした。プレボは仲間を大事にするといいながらー、信頼の絆をつむいでいくといいながらー、今、長老はリュウを追い出そうとしている。おかしいです。絶対、おかしいです」

P-63 2022年3/20追加

「フィビー・オオロォ。言いたいことは、わかる。我がプレボの教えに反していることも認めよう。それでも、わしは村の皆の命を守り、指導する立場として、この選択をとらざるを得ない。だから――リュウ殿にお願いしているのだ」

「納得できません! リュウは、ひりぼっちなんだってば! プレボは、『ツガイ、子を産み、愛しんで育て地に満ちなさい』と教えられた。なのにー、リュウは一人なんだよ。『プレボは、一人で生きてはいけない』、そう教えられてきたのにー今、私たちは、リュウを追い出そうとしてる。おかしいよぉ。なんで、そんなひどいことができるの? プレボは、リュウを迎え入れるべきなのよ!」

「フィビー・オオロォ。『神の怒り』がある限り、『神の子孫』は一人ではありえない。ここにいるリュウと争う、もう一人の存在がいるはずだ。和解すれば、『神の怒り』も静まり、午後の時が動き出す……」

村長・ライバンは、フィビーを諭すように答える。

そこには、今も生き残った人間を根絶させようと蠢く自動「殺戮兵器」の群れに対する畏怖の念が含まれている。「殺戮兵器」が生きて動いている限り、人間同士の戦いが続いていると考えているわけだ。コンピュータや自動プログラミングというものの存在を理解できなければ、その考えを否定することは難しいだろう。

「で、でもっ。私、リュウ以外、会ったことないし……」

「乳を与え、『神の子孫』が求めるのであれば、フィビーは供物として捧げられる。さすれば、共に村を去るしかない……」

「ダメだ。フィビー。ダメだよ!」

村長・ライバンの答えに周囲を囲む村人の中から、一人の若者が飛び出してきた。

「ガイア……。ガイア・フェテロノン……」

その姿を見て、フィビーの目が大きく見開かれる。

「フィビーは、僕とツガウ約束だろ? 行っちゃダメだ。『神の子孫』と僕たちは、違う。あまりにも違いすぎる。一緒に生きるなんてー無理だよ。できっこない」

若者の手がフィビーの肩へ触れそうになったとたん、フィビーが少し後ろへ下がって叫んだ。

「触らないでっ」

「フィビー……」

「ごめんなさい。私はーもう、リュウのものなのっ! だから――」

「え?」

「こ、交尾した……。交尾したの。だから……」

P-64 2022年3/27追加

フィビーが、突然、とんでもないことを宣言する。

「ちょ。ちょっと、まてっ」

あわてる俺の口を、フィビーが指で押える。その顔は真っ赤だけど、「黙っていろ」と言いたいらしい。

「そんな……まさか。ガノー・ロオ・プレボ。『成人の儀式』は、どうしたんだよ。まだ、済ませてないのに、交尾なんてー。許されないことだよ!」

ガイアという青年が、青くなった顔でつぶやく。

「フィビー! なんてこと……」

周囲を囲む村人の中から、フィビーの姉のファンナが頭を抱えて、思わずもらした声が聞こえてくる。

「すご……。『一番最後の子は早熟。すぐに群れから離れる』って言い伝え。本当だったんだ……」

ファンナの側にいた、フィビーとそっくりな顔の双子の姉妹・アミィとツィッティーが顔を見合わせながらつぶやいている。

「フィビー・オオロォ……。今は亡き語り部、カルムの最後の子よ……。それはー」

「交尾したの! 尻尾あげて……ちゃんと交尾したっ。だから――。リュウは、村の仲間。プレボの友なのっ! みんなで受け入れて――。一緒に住まないといけないのっ!」

村長・ライバンが語りかけようとするのを、フィビーが必死で遮る。どうやら、性的つながりや血縁関係を結ぶことは、村に住むための重要な要件らしい。周囲に広がるざわめきの中、俺はいたたまれなくなる。

フィビーは、俺のためにウソまでついている。その必死な気持ちは、痛いほど伝わってくるが、そのために、フィビーにまで、迷惑をかけるわけにはいかない。

騒ぎが大きくなってきたところで、村長・ライバンが手をあげる。

「ガノー・ロオ・プレボ。皆、静まれ。落ち着け」

ライバンの声で、周囲が静かになったところで、俺は、抱えていたヘルメットを被る。周囲の視線が、俺に一斉に注がれる。

「俺は――この村に住む気はない……」

俺はヘルメットのアゴのベルトを固定しながら、つぶやく。

そんなに大きな声ではないが、周囲の村人たちの長い耳がぴんと立っているところを見ると、確実に聞き取れたはずだ。

「り、リュウ……なんで……?」

フィビーがオロオロした様子で、俺を見つめる。

「無理は、しなくていい。フィビーは、ここで幸せにお暮らし……」

俺はフィビーの頭をポンポン軽く叩いて、洞窟の外へと向かう。

P-65 2022年4/3追加

俺が歩くのにあわせて、人垣が割れ、道が開く。

あわてて俺を追いかけようとするフィビーを、女たちが寄ってたかって捕まえ、引き止める。

俺の後ろで騒動が起こった。

……………………

離してっ! なんで止めるの?

ガノー・ロオ・プレボ。プレボは、群れから離れてはいけない。

リュウを追い出しておいて、そんなこと、言うの? そんなのひどいよ。

あれは、『神の子孫』だ。僕たちとはちがう。ちがうんだよ!

ちがわないっ! 丸耳、尻尾無しだけど……外見はちがっても、心は同じっ。話もできるしー同じ心持ってるんだよ。だからー。

フィビー。本当に交尾したの?

したっ。した、した、した。したっ!

うそっ。うそだ。フィビーが私たちよりも先に交尾するなんてー。

お姉ちゃんたちに関係ないでしょ! 私はしたいと思ったから、した。それだけ。

うそだ。『神の子孫』が、僕たちなんかと交わったりするもんか。もし、そんなことしたなら、きっと増やして食べるつもりなんだ。きっと、そうだ。

――! かっ、かまわないもん。食べられてもーリュウになら、かまわないもん!

フィビー。なんで、そんなに『神の子孫』にこだわるんだ? なんで……? 『神の子孫』は、フィビーのこと、望んでいない……。だからー置いてったんだ!

そんなことない。ちゃんと立ってた。私を求めてた。ただ……やさしいから、欲しいって言わないだけ……。

でも。来いとは言ってない。なんで自分から出て行こうとすんだよ! まさかーカルムのこと……母さんのこと気にしてるのか?

……関係ない。関係ないよ……。

うそだ。プロボには、隠し事は通らない。隠し事は罪だ。

ガノー・ロオ・プレボ! ガノー・ロオ・プレボ…………

ガノー・ロオ・プレボ!

…………騒ぎは続く。

……………………

俺は、後ろを振り返ることなく、フライングパックで着地した川辺へと向かった。

二個のフライングパックを抱えて帰る道のり。と、言っても、たかだか数百メートルの距離しかない。けれど、なぜか、その足取りは異様なほど重く、苦しいものに感じた。

聞こえてくる鳥たちの美しいさえずり。

P-66 2022年4/10追加

吹き抜けるさわやかな風。

木々の間から差し込む柔らかな日差し。

瑞々しい緑が視界いっぱいに、立体的にひろがる――。

豊かな大地の恵みに溢れた森の中は、俺が初めて実際に目にするものばかりだ。

そのすべてが、不思議な感覚に満ち溢れていて、シェルターの中の金属とコンクリートだらけの冷たい世界とは、まったく異なっている。

ここには、生命のもつ温かさと優しさが満ち溢れている。

もちろん、それはほんの一面にすぎないだろう。けれど、その時の俺には、そこが楽園のように感じられたのも事実だ。

俺は、今、ここから去る。去らなければならない。

フィビーともここでお別れだ。

その刹那、俺の心をどうしようもない寂しさが締め付けた。

もう、フィビーと会えなくなる。おそらく、永遠に……。

引き返して……。せめて、フィビーだけでも連れて――。

足が止まる。

いや、それはダメだ。人間の俺が……彼らから見れば『神の子孫』ともされる俺が、こんな弱いところを彼らに見せてしまうなんて……。

それに、フィビーには姉妹や家族がいる。村の仲間も大勢いる。それを捨てて一緒に来いなんて、とても言えない。

頭の中を様々な思いが駆け巡る。

元に戻るだけだ。フィビーと出会う前の、生き残った人類を、仲間の人間たちを探す旅に――。そう元の生活に戻るだけ……。

人間と亜人が一緒に生活するなんて、無理に決まっている。

再び歩き出す。

では、今朝までの生活は?

生活って、一体……何が無理なんだ?

何が、問題なんだ?

重苦しい心を振り払うように俺は、首をふって、組み立てたばかりのフライングパックを背負う。

考えるな、俺。

傍らに置いてあるもう一基のフライングパックに目が行く。

どうする? 荷物になるだけなら、ここに置いて行くか?

フィビーが、追いかけてこれるように……。

P-67 2022年4/17追加

いや、フライングパックのコントロールは、フィビーにはまだ無理だ。下手な使い方をすれば、事故を起こしかねない。

俺は、パックを片手に持って、フライングパックのエンジンをスタートさせる。

最後にフィビーのいるはずの村の方角に目をやる。

「さようなら。フィビー」

君と一緒にいて、楽しかったよ。

一気に森の上空へ駆け上がると、俺は「ポーラ」を隠してある廃墟の都市へと飛んだ。

行くあてのないまま、「ポーラ」を発進させた俺は、針路をフィビーたちの村のある森へと向けた。

最後に上空をフライパスして、そのまま行くつもりだった。

いや、ひょっとしたらという微かな期待が、あったのだと思う。

もしかしたら、フィビーが合図してくれるかもしれない。そんななさけない期待を抱いたまま、ゆっくりと夜の森の上を飛びぬけようとしたその時、ポーラが警報を発した。

「森ノ外レ。ふぃびー様ガ居マス」

「ま、まさか……」

「ますたーヲ、呼ンデイマス。声紋モ登録でーたト一致シテイマス」

ポーラの速度は時速で百キロも出ていない。

恐ろしいほど低速ではあるが、地上に居るフィビーの声が、探知できるとはとても信じられない。

けれどもポーラの言う通りだった。

森のはずれ、狭い草地の真ん中に立っている人影がひとつだけあった。

そこから先は、廃墟の都市へと続く広い砂漠だ。こんな夜中に、そこへ行こうとする者がいるとしたら、それは俺の知る限り、フィビーしか思いつかない。

「ポーラっ。降下だ。降下しろ」

「了解」

推力偏向ノズルと姿勢制御ブースターを使って、ポーラはゆっくりと、草地の真ん中へと降下していった。

ギアが接地する前に、俺はキャノピーを開けて、こちらへ向かって走ってくる人影を確かめる。

白いワンピース姿が月明かりの下で、はっきりしてくる。

この世界にそんな服を着ている人間には、今まで会ったことがない。

ただ、一人を除いて――。

頭の両側にピンと立っている白い長い耳。それは、ウサギ耳人間、プロボ族の象徴だ。

そして、ふわふわした金色の髪。

P-68 2022年4/25追加 完結

もはや間違いなかった。

俺は思わずポーラから飛び降りて、駆け出していた。

なぜ、走り出したのか?

それはわからない。

ただ、突き上げる衝動が、俺を走らせていた。

胸に飛び込んでくる小さな身体を抱きしめる。

そこに温かいぬくもりが感じられて、俺の目になぜか温かいものが溢れてきた。

離したくない。絶対に、離したくない。

もう、二度と――。

「私も……一緒に連れてってくれる?」

「……フィビー……」

俺は言葉を飲み込む。

それは、俺が心から願っていた言葉だったから――。

思わずフィビーの身体を力いっぱい抱きしめる。その瞬間、体中をつきぬける喜びに、心が震える。

「来てくれて……来てくれて……うれしい」

降るような星空。

ミルキーウェイが夜空にまたたく下で、俺は震える声で答えた。

「私、プレボの娘だけど――。どこまでも、いつまでもリュウについていくから……」

「ああ……。ずっと――ずっと一緒だ」

俺はそう言うと、フィビーの唇に唇を重ねた。

はるか遠い未来。

二人の神が、ささいなことから争いをはじめた

争いは終わることなく続き、二人の神は互いに滅んだ

長きに渡って駆逐されていた夜が訪れ、世界は長き暗黒に包まれた

死を招く冬の嵐が吹き荒れ、大地は屍で覆われる

冷たい雪と氷の世界が続き、時は動きを止めた

神亡き世界で、『神の子孫』は地の底へと逃れていった

朝が来て、大地に命が再び芽吹きはじめた頃

新たな世界が幕をあけた

そこに神の姿は無かったが、憎悪と憎しみの種は残されていた

午前の地球

荒れ果てた大地を鬼神たちが彷徨い、新たな世界の申し子たちに牙をむいた

鬼神たちは、至るところに現れ、人の姿を見つけては殺戮の宴をあげた

誰の賞賛も喜びもない――

絶望と希望がない交ぜになった混沌とした時間が続く

そして、午後の地球

二つの種族が出会い、交わり、新たな絆が生まれた

再生の時は、こうしてはじまりを迎え――

プレボの村の語り部は、語った。

カルムの最後の娘・フィビーが、『神の子孫』を追って村を出た日のことを――

サウサの葉がそよ風に揺れる日

七の月の星降る夜

ミルクの川があふれて流れる夜空へ

二人は、手を取り合って旅立ったと――。

二人のその後を語る伝承は、残っていない。

―おしまい―

ガガガッ。ピーッ。ピピーッ。

誰か……

――応答してくだ……ザザザザザサ……

誰か、……通信を聞いて…………いたら、答えて――

こ――、「サウス・タイタニア」

重防……下都市S……0044。

私は、マリア・…………ア。

私――の都市は、今、エネルギーが――して危機に………………。

キュオオオオオ――。ピーッ…………

――うか、助け…………

戦争は、もう――です。

――この通信が…………るなら……答え――

ビビッ。ガガガッ。ザザザ…………

……らは、「サウス・タイタ………………

私たちは、……たい。

……か、助けて――。

お願い……

………………………………

ザザザザッ。ザッ。

…………………………

プリーズ………………

――――――

………………………………