紹介する作品は、「夜明けのレイナ」渚 美鈴/作です。 出版社への応募で1次選考は通過しましたが、それ以上はなかった作品。でも下読みの方は楽しめたことが、選考の講評から読み取れた。

2014年4/28完成作品。

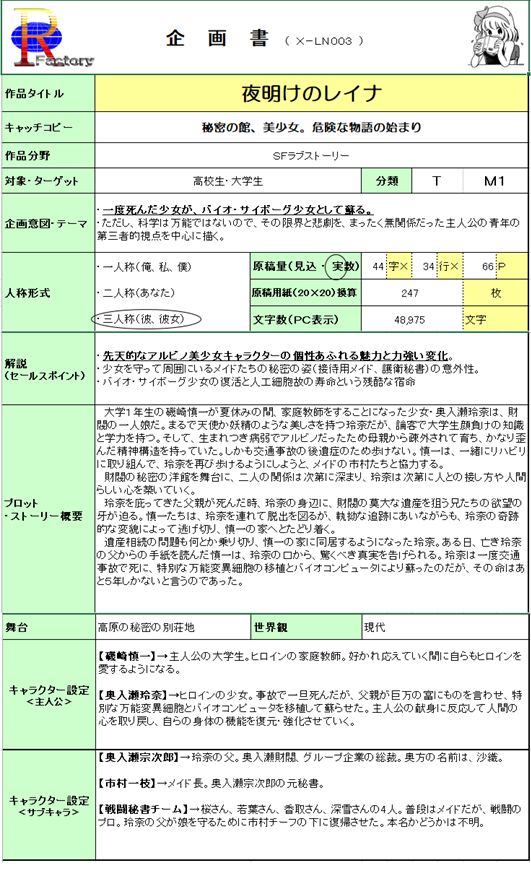

夜明けのレイナ

渚 美鈴/作

量産工房/原案

▲とりあえず作った表紙

【本文】 前編 8/2掲載

夜明けのレイナ

渚 美鈴/作

春の夜明け

まだ薄暗い中、ヒバリの鳴く声がひびく

澄みきった朝の空気を震わせて

春の訪れに心躍らせて

生きる喜びにあふれた歌声は

私の冷え切った心に染み込んでくる

もうすぐ朝が来るよ

もうすぐ明るくなるよ

そしたらみんなで 飛びたとう

おいしいものが見つかったら

好きな子にも分けてあげられる

だから力いっぱい羽ばたこう

そして、この世界のすみずみまで見てこよう

この羽に、あふれる力がある限り

ここかな?

渡された地図を頼りに訪れた見知らぬ土地。

門柱の古びたプレートには、確かに「奥入瀬」の文字が刻まれていたけど……。

磯崎慎一は、大きな銀杏の木で囲まれた洋館の前で自転車から降り、ハンドタオルで額に噴きだした汗を拭いた。

一日数本しか通っていない近くの村の駅で降りた時、駅員からのアドバイスされるままレンタル自転車を借りた。それに乗って小さな村の中を横断し、次いで緩やかに続く坂道を登ってきて、ようやくたどりついた目的の別荘だった。

木漏れ日の中、林の中にひっそりと建つ洋館とその周囲の景色は、まるでグリム童話に出てくる御伽噺の世界のように静けさに包まれている。

聞こえてくるのは木々を揺らす風の音と、遠くで鳴いている鳥の声だけだ。

洋館と周囲の第一印象は、そんなものだった。

びっしりとツタに覆われた外壁。

苔むした階段。

さび付いた鉄製の門と手すり。

そして、草ぼうぼうで、あまり手入れがされていないように見える広い庭に、崩れかけた物置小屋があり、玄関から離れたところにレンガを敷き詰めた通路があって、裏手へと続いている。

今にも妖精や小人といった御伽噺の住人が現れてもおかしくないロケーションが、洋館の周囲に広がっている。

乗ってきた自転車を玄関の脇に止めると、扉の前に立ち、呼び鈴やブザーの類を探す。しかし、ボタンのようなものはまったく見つからない。

仕方なくドアを手で叩こうとして、ドアに取り付けられた鉄製の輪っかのようなものの存在に気がつく。

ドアノッカー?

たしか、昔の海外ドラマとか外国映画では、こいつをドアにぶつけて合図を……。

慎一は、その輪っかを持って、軽く二、三度ドアに打ち付ける。

重々しい音が、周囲に響き渡る。

しばらく耳を澄ますが、ドアの内側に人の気配は感じられない。

弱ったな……。もう一度――。

慎一がそう思っていると、意外なことに、不意にドアが開いた。

中から黒を基調としたメイド服を着た女性が、警戒感を露にした顔を覗かせる。

女性は銀縁の眼鏡をかけていて一見年配のようにも見えるのだが、まっすぐ伸びた背筋、全身からあふれる生気はとても若々しい。背格好は慎一と同じようにスリムだが、身長は慎一よりもわずかに高い。

「どちら様ですか?」

「あ、僕……磯崎といいます。宗次郎さんの依頼を受けて……こちらのお嬢様の家庭教師にうかがいました」

家政婦は、慎一の自己紹介を一通り聞くと、エプロンのポケットから紙片を取り出し、読み上げて確認する。眼鏡に手をかけることもなく、極自然に細かなメモを確認しているところから見て、眼鏡に度は入っていないようだ。

「イソザキ……」

「磯崎 慎一です」

慎一は、フルネームを答える。

「そう、磯崎慎一さんね。ご主人様からお話は伺っております。お待ちしておりました。どうぞ、こちらへ」

慎一は、案内されるままリュック鞄を手に、洋館の中へ入っていった。

意外なことに、洋館の中は、外から見た以上に近代的に改装されていた。

玄関の吹き抜けにあるシャンデリアも骨董品のような類ではなく、今風の斬新なデザインだ。居間に置かれたテレビは、畳一畳分の大きな画面を持つデジタルテレビで、ホームシアター並みの音響設備まで付属している。間接照明と白い壁紙で統一された室内は、天井の照明が少ないことを補って余りあるほど明るく感じてしまう。

「私、このお屋敷の管理とお嬢様のお世話をしております。メイド長の市村と申します。さっそく、お嬢様のお部屋にご案内いたします」

市村と名乗ったメイドは、慎一の前に立ってずんずんと先に進んでいく。カーブを描く広い階段を登って二階に上がる。

やがて、白い大きなドアの前に立つ。

「玲奈お嬢様。新しい先生がいらっしゃいました。入りますよ」

市村が声をかけ、ドアを開ける。

その部屋は薄いピンク色のの壁紙と白を基調とした調度品で統一されていた。白い机やピンク色の掛布団できれいにメイキングされたセミダブルベッドが、慎一の目に飛び込んでくる。 白い机のそばには、割と大き目のディスプレイ画面を持ったパソコンと専用デスクまである。

壁に設置された大きな本棚には、百科事典の類だけでなく、雑多な本が詰め込まれている。そのとなりには、ピンク色のドアが二つ。そして、その前には、白いかごがチョコンと床に置かれている。

木製の床材には、絨毯は敷かれていない。廊下に敷かれた茶色の絨毯からすると、少し意外な感じがするが、チーク材のこげ茶色の床は、窓からカーテン越しに差し込む柔らかな日差しを反射して輝いている。

そして――大きな広い部屋の奥、窓際のレースのカーテンのところに車椅子に腰掛けた少女がいた。

窓から差し込む柔らかな光を背景に佇む美少女。

慎一の第一印象は、まさにその一言に尽きた。

日本人にはありえない長い真っ白な髪がキラキラと輝き、雪のように白い肌をさらに一段と白く見せる。ほっそりした身体つきは、着ているシルクの白いワンピースと相まって、少女の印象をより現実離れした存在に高めていた。

まるで、天使か妖精のようだ……。

慎一は、思わず唾を飲み込む。

「玲奈お嬢様?」

「玲奈に来客。承認」

市村の呼びかけに、冷めた声が返ってくる。

「……?」

少女はこちらを振り向こうともせず返答し、慎一の方は、気のない返事に意外な印象を強くする。

「わかりました。では、磯崎様、後はよろしくお願いします」

「え?」

市村は一礼をして、戸惑う慎一に目配せしてそそくさと引き下がり、ドアを閉めて行ってしまった。

部屋の中にポツンと一人取り残された慎一は、どう話しかけたらいいものか、あせってしまう。

「あ、あの、僕は磯崎といいます。磯崎慎一……。宗次郎さん、君のお父さんからの依頼を受けて……夏休みの間、君の家庭教師を任されたんだ。よろしく。えーっと、さっそくだけど、は、はじめて……いいかな?」

「何を?」

「いや、だから勉強、始めて……」

「了解。許可」

「は? いや、僕が勉強するんじゃなくて……、君の勉強を見にきたんだけど……」

「理解不能。玲奈が勉強する様子をチェックする。目的は何?」

「目的って……だから――僕は君の家庭教師だから……。わからないところがあれば、教えて……あげるのが僕の仕事で……」

そこでようやく、少女がこちらを振り返る。

白い髪がさらりと流れて、雪のような白い頬に少し赤みがさした顔をこちらに向け、コバルトブルーの大きな瞳が慎一を見つめる。目が合うと、慎一はその眼差しの厳しさとは対照的なかわいらしさに圧倒され、心臓がドキドキと高鳴ってしまう。

座っている車椅子をゆっくり旋回させると、少女は、ゆっくりと慎一の方へと向かってくる。やがて車椅子は慎一の直前でピタリと止まり、少女が顔をあげて、慎一を見上げた。

「教える……? あなたは、玲奈に何を教える?」

「あ、だから……勉強を……」

「具体的に言って。玲奈は、あいまいなのは嫌い」

「そんな……急に言われても……」

慎一は、少女の静かな――しかし真剣な表情に圧倒されてうろたえるばかりだ。

容姿と言動のギャップに対応が追いつかない。まるでニコニコしながら牙を剥きだし、今にも噛みついてきそうな雰囲気なのだ。

「国語? 数学? それとも英語? 地理や歴史? 化学や地学、生物?」

「あ、いや、教科全般を見ることになっているんだけど……」

ここで慎一は、ようやく依頼された家庭教師の仕事の意図を理解した。

一般常識や社会性を身につけさせて欲しいというのは、このことだったのか?

「教科全般? すべてにおいて、あなたが玲奈に教えることがある? あなたも天才?」

「僕は……自分を天才だとか、思ったことないよ。ただ、君より年上の大学生で――。たぶん、その分、勉強も知識も上だと思うから……」

「天才じゃない? あなた、どこの大学?」

「海邦国際大学……。地方の小さな大学だ。知らないだろうけど……」

「沖縄。偏差値もかなり低い。定員割れしてるから、お金さえあれば誰でも入れる大学」

「……それは――ちょっと言いすぎじゃないか」

少女が慎一の通っている大学を知っていることも驚きだが、学力による一般的評価だけを引き合いに批評されて、慎一はついガマンできなくなる。

「一般的事実。志願者と合格者の数からも裏付けられている評価。言い過ぎには、該当しない」

「まるで、僕がバカだと言ってるようにしか聞こえないよ」

「言ってない。いつも、みんな、玲奈の言葉を勝手に解釈する。玲奈は、ただあなたの大学と、その一般的評価を確認しただけ」

「なんだか……な。君、いつもそうやって話すわけ?」

「論点のすりかえ。また……玲奈の言葉を問題にする。あなたも同じ……」

少女は、淡々とつぶやく。

そこには、特に軽蔑したような雰囲気はまったく感じられない。

「自ら天才と称する家庭教師は――ここには何人も来た。けど、みんな三日と持たずに辞めた。有名一流大学出身という家庭教師は、勉強を教えられないから、しまいには躾とかマナーだとか言って、玲奈の言葉ひとつひとつに文句をつけて……まともに話さなくなる。最後は、玲奈を殴ったり、叩いたりして首になった。あなたもそうなるの?」

「そんなこと……するわけないだろ!」

「派遣されてきた家庭教師は、全員肩書きは超一流。知能指数も高かった。でも、みんな、玲奈と会うと豹変する。『言うことを聞かないから――』、『悪いことをしようとしたから――』それで叩く、殴る、蹴る。最初は言うことを聞いた。暫定的承認。説明があると期待したから。けど、無視された。玲奈はロボットじゃない。無意味な命令、非合理的、非論理的な指示には従わない」

「恐いこと言うね。でも、僕はそんなことしないよ」

少女は、慎一の言葉に少し安心したように、少し口をつぐむ。

「なら……天才じゃないあなたは、玲奈に何を教える?」

これには慎一も返答に詰まってしまう。

「そ、そうだな。とりあえず教科を一通り見て、問題がなかったら、それ以外のことを教えることにするよ」

「教科以外の……こと?」

少女は怪訝そうな顔で、慎一を見つめる。

「例えば……買い物したり、映画を見たりといった社会の仕組みを直接見て、体験するとか……かな? 社会勉強全般といったところだ」

「社会見学。総合学習とか……?」

少女の目が、少しだけキラキラと輝く。

車椅子に乗っていることから、引きこもりがちで外に出たいという欲求が強いのではないかという慎一の予想は、ズバリ的中した感じだ。慎一は、内心ほっとした。

しかし、少しすると少女の表情は再び曇る。

「無理。お父様は、玲奈が外に出ることを許さない」

「どうして? 歩けないから? なら車を使うとか、方法はいくらでもあるよ」

「説得は困難。お父様は玲奈のために、外出を許可しない。玲奈を愛してるから、許さない。玲奈の身を案じて、危険回避のためだから――。それでも……あなたはお父様を説得する?」

「必要なら――」

「可能性はある?」

「ああ……」

そう言って、慎一は依頼人からの伝言を思いかえす。

たしか……禁止事項には入っていなかったはずだ。

そう腹をくくると、慎一は少女に向き直る。

「えっと。改めて自己紹介といこう。僕は磯崎慎一。海邦国際大学の一年生だ。君のお父さんの依頼人からの紹介で、君の家庭教師として、夏休みの間、君の勉強を見ることになった。短い間だけど、よろしく」

「非合理的人選。そのレベルの学歴だけで、お父様の信頼は得られないはず。有名大学に在学しているわけでもない……。推定。何か特別な取引をした?」

そこで慎一はようやく、依頼人の言った意味を理解した。

少女の発想は、普通人の感覚よりかなりズレている。

なるほど。これを直せということなのか?

「あのなぁ。僕は、貧乏学生なの! だから君の家庭教師の仕事を引き受けたんだ。こっちから取引持ちかけて、働くわけないだろ?」

「ここに来た人の中には、ボランティアだって言う人もいた。不幸な玲奈のために力になりたいと言った人もいた。けど『こんな生意気なガキの相手なんか、お金もらっても、やってられるか』って怒って出て行った。あなたはお父様と契約したから、お金のために玲奈の家庭教師をする?」

「身も蓋もない言い方だけど、はっきり言うと、そういうことになる」

「了解。論理的説明。私は玲奈。奥入瀬玲奈。長いこと病気で寝たきりだったから、学校には行ってない。年齢で言うと中学三年生に相当……」

「そっか――。じゃあ、来年は受験ってことだね。行きたい高校とかは、決めてるの?」

慎一のありきたりな質問に、少女は首を横にふる。

「行けない。玲奈は、歩けないから……」

「え? でも病気が治ったなら、歩けなくても通える学校はあるんじゃないか? 車椅子で通える学校だってあるはずだし……」

「学ぶべきものは、すでに学んでいる。行く必要はない」

玲奈の学力は、恐ろしいほど完璧だった。

特に暗記するような内容については、百科事典並みだ。

数学についても計算はめっぽう速くて、しかも間違いがない。むしろ、文章問題では、仮定などのあいまいな点を指摘するほどだ。

英語などの語学関係は、比喩的な表現や言い回しの訳以外は、まったく問題なくこなしてしまう。ヒアリングやスピーチも完全にマスターしている。それが全ての教科、分野に渡っているのだから、特定分野だけの天才なら一蹴されて、屈辱を感じたとしてもおかしくないほどだった。

学校の教科書を使ったほんの数時間のテストの結果でさえ、そうなのだから、本人が言うこともまんざらウソではなさそうだ。

慎一は、そんな思いを強くした。

「すごい。パーフェクトだ」

「肯定的評価。だから言った。 あなたが、玲奈に教えるものはない」

慎一の感嘆の声を聞いても、玲奈はほとんど喜びの感情を現すことなく、当然といった口ぶりで答える。

なので――慎一の口からも、つい攻撃的な言葉がもれる。

「勉強よりも……その減らず口を直す方が、先かな?」

「減らず口? 負け惜しみ。おごり高ぶった言葉……。なぜ? なぜ、そう思う? 玲奈は事実を言っただけ。言葉の選択も、何も……悪くない……」

「そうじゃなくて――」

慎一は、どう説明しようかと悩む。

と、その時、玲奈は、不意にテーブルの上に置いてあったスマホを取りあげる。

「市村さん。トイレ」

スマホに呼びかけるが、メイドの市村の声は遠い。

玲奈はスマホを切ると、慎一のところに来る。

「トイレ」

「はい?」

「オシッコ……したい!」

「え? 僕が、トイレに連れてくの?」

慎一は、あまりのことにうろたえる。

「他にいない。市村さんは、他のメイドと外出中。買い物に出かけてる。だから、これは、あなたがしないといけない」

玲奈は平然と、慎一に要求を突きつける。

その当然といった口ぶりに、慎一はただただ動揺するばかりだ。

「でもそれは――ちょっと問題があるような……気が……」

慎一はそれでも躊躇するが、玲奈は少し顔を強張らせて、さらに畳み掛けてくる。

「何? 玲奈が問題?」

「あ、いや。だって、僕は男で……君は女の子なんだよ。一緒にトイレに入るのは、ちょっと、どうかと思うし……」

「了解。性は異なる。慎一は男で、玲奈は女。でも同じ人間。人間だから、オシッコもウンチもする。当然。玲奈も同じ。何も違わない。何も問題ない。慎一が、ウンチもオシッコもしない特殊な人間なら別……」

「いや、しないわけないだろ。そうじゃなくて――。ウンチとか、オシッコとか、言ってて恥ずかしくないかい?」

「恥ずかしい? 言葉自体が恥ずかしいというのは、意味不明。玲奈が使ってはいけない言葉? それも……おかしい……。生理的現象を示唆する言葉を使うことに、玲奈が劣等感を感じる? 理解不能。オシッコはトイレでするもの。それは、清潔さを保つ意味でも合理的。だから……トイレに行く。でも、玲奈の膀胱は限界。は、早くしないと、漏れる……。漏らすと清潔さは保てない……。それは、いけないこと……。だから――」

玲奈は、論理的な思考をつむいで話すものの、その言葉は、次第に早口となっていく。猛烈なスピードでしゃべりまくりつつ、首を傾げて本気で焦りだす。

やばい。本当に限界みたいだ。

慎一は玲奈が本気で焦っている様子を見て、大急ぎで車椅子を押して部屋を出る。玲奈の指示するトイレまで連れて行った。

ためらいがちに、車椅子から抱き上げ、スカートの下に手を入れて、ショーツを降ろす。

玲奈を便座に腰掛けさせる。

首にまわした手で抱きしめられ、仄かな石鹸の香りが慎一の鼻をくすぐる。

その魅力的な香りが、慎一を苦しめる。

冷たくすべらかな玲奈のお尻に直に触れて、慎一は必死の思いで、欲望を押さえ込む。

トイレの介護は、亡くなった母の介護の時に経験済みだ。だから、そんなに難しくは感じない。けれど他人の、しかも美少女と言っていい女の子のトイレの世話をすることになるとは思ってもいなかったので、興奮も半端じゃない。

玲奈は、そんな慎一の想いなどまったくおかまいなしに用を足しはじめる。

慎一は、あわてて玲奈に背中を向ける。できることなら外に出るまで、待って欲しいところだ。

やばい。やばいっ。早く終われっ。

玲奈に気を配ったつもりだったが、慎一としては興奮した腰の前の部分を見せないための苦肉の策だ。そんな慎一の想いなどおかまいなしに、玲奈は慎一のシャツを後ろからクイッと引っ張る。

「ん? 終わったのか?」

「終了。ふいて」

「はぁあああっ?」

真っ赤になった慎一の口から、驚きのあまり大声が飛び出す。

こ、こいつは、僕に何をさせようと言うんだ?

「じ、自分で拭けっ! それぐらいできるだろ?」

「できない。玲奈は、自分でオシッコの後始末をしたことがない」

「ウソだろ? 僕をからかってるのかよ」

慎一は、顔が真っ赤になるのを感じながらも、懸命に抵抗する。

「からかう? 何で? 何をからかう? あなたが玲奈のためにすることを、笑う理由はない。あなたはお父様に雇われた。これは、あなたの仕事」

慎一は、唖然として玲奈を見る。

少女の目には何の曇りもない。

何の疑いも持っていない。

自分に対する信頼で言っているとしか、思えない。

ようし。拭いてやろうじゃねーか。

慎一は、決心して自分の腰の前をそそくさと整えると、トイレットペーパーを必要な分だけとり、便器に座った少女の前にひざまずく。

柔らかな毛に包まれた縦筋を目にして、慎一の興奮は嫌でも高まる。

トイレットペーパーごしとはいえ、そこに触れるんだという事実が、慎一の興奮を極限まで高める。

唾を飲み込み、少女と目をあわさないようにしながら、慎一は懸命に、しかし努めて冷静に、そして静かに、手のふるえを押さえながら? 少女のオシッコを拭いた。

少女の前に跪き、スカートの裾を持ち上げてごそごそしている様子は、何も知らない他人が見ると、いけないことをしているようにしか見えないだろう。

メイド長の市村さんに見られたりしたら、何と言われるだろう……。

そこまで考えて、慎一は成り行きで強制されたとはいえ、とんでもないことをしてしまったのではないかと不安になる。

玲奈が何かされたと言えば、痴漢扱いされるのは間違いない?

本当に、大丈夫なのか? 玲奈に陥れられたということはないだろうか? まさか、僕を辞めさせるためとか、試しているとか?

疑心暗鬼も沸き起こってきて、一時の性的興奮も少しずつ冷めてくる。

トイレから出て玲奈を部屋に送り、慎一は自分もトイレに行くと言い訳して部屋を出る。ドアを閉めて、はーっと大きなため息をつく。

初めて直に見た少女の神秘の部分。しかもそこにタッチしたという事実に、慎一の腰の前の部分は、再び痛いほど固くなっている。

やばい。やばいっ。落ち着けっ!

懸命に自分に言い聞かせるように、心の中でつぶやく。

こんなんで持つかな……僕の理性? 今回はオシッコだったからいいけど、ウンチだったら、お尻まで拭かされるのかな?

慎一は、妄想というか、膨らむ期待のようなものを振り払うように、両手で自らの頬をパンパン叩いてトイレへ行く。

冷静になれ。まだ初日だ。これから二ヶ月近く、住み込みで家庭教師をすることになるんだ。理性を維持できなければ、問題を起こして首になるのは目に見えている。そうなるとバイト料が入らないだけじゃない。犯罪者として、社会的に抹殺されてしまうだろう。これは……ひょっとして、本当に試されているのかもしれない……。

あの言葉……「かなり苦労するかもしれません」

慎一は、依頼人の男が口にした言葉の意味を、改めてかみ締めていた。

玲奈の父・奥入瀬宗次郎と磯崎慎一の出会いは、慎一自身、はっきりと記憶していない。

大学に入ってすぐ、ガンで長いこと入院していた母が亡くなった朝、病室から出てきた慎一は、待合室のトイレで倒れている玲奈の父・宗次郎を見つけて、応急措置をして助けたことになっている。

そんなことから、宗次郎がいたく慎一のことを気に入り、依頼人を通じて玲奈の家庭教師の仕事を任せてくれたらしいのだ。

最初、慎一は依頼された仕事を断るつもりだった。

母が亡くなって、四十九日の法要は済んだものの、まだまだ日が浅いこともあり、ショックが大きくて何もする気が起こらなかったのだ。

だいぶ前から覚悟していたこととはいえ、母の死というインパクトは、実際に目の前にしてしまうと、それほど大きなものだった。

そんな慎一に、父親の磯崎龍馬は積極的に何かをすることを勧めてくれた。

入ったばかりの大学は、すでに履修科目の単位登録期間が過ぎていて、休学状態になっているから仕方がない。でも、だからといって――閉じこもっていてもはじまらない。

なので、思い直して引き受ける気になったのだ。

依頼人の男から玲奈について、事前に教えられたことは、余り多くない。

生まれた時から病弱で、学校へはほとんど通った経験がない。

一時は事故で寝たきり状態になったこともあって、今現在、車椅子で生活を送っている十四歳の女の子。

アルビノと呼ばれる軽度の先天性白皮症のため、容姿は欧米人のように見えるがハーフというわけではない等々……。

聞いた範囲のイメージでは、それほど難しい仕事には思えなかったのだが……。

その晩、玲奈と慎一は夕食を供にした。

広い一階の食堂。白いテーブルクロスがかけられた食卓に、二人向かい合って座る。

そこには、玲奈の父母らしき姿はない。

玲奈と慎一の二人だけだ。その事実に、慎一は驚く。

ワゴンに乗せた料理をメイドが運んできて、二人の前に並べる。

「いつものこと」

玲奈は淡々と答え、食事を始める。けれど、慎一にとってはあまりにも異常なことのように思えて、つい、いろいろと玲奈に質問してしまう。

「家族? 兄が三人いる。玲奈は、ほとんど会ったことがない。お母様は、昔から手のかかる玲奈が嫌い。『白くて気持ち悪い』と言った。否定的評価。だから玲奈も嫌い。お母様は、嫌い。この方が、会わなくていい」

平然と答える玲奈に、慎一はそれでも聞かずにいられない。

「でも……寂しくないかい?」

「寂しい? 玲奈が? なぜ?」

また、これだ……。

慎一は、再び頭を抱えてしまう。

「この家では、五人もメイドがついて、玲奈の面倒を見てくれる。話し相手もしてくれる。五人とも優秀な人たち。いろいろな意味で」

「いや、メイドとか、家政婦とかの人数のことじゃなくて……。家族と会えなくて、辛くないかということなんだけども……」

慎一の言葉に、玲奈は首を傾げる。

「お父様が来た時、玲奈はうれしい。お父様は、玲奈を愛している。肯定的評価。だから玲奈もお父様が好き。お父様は仕事の都合で、滅多にここに来ることはない。だから、うれしいのは、普段会えないことによって生じる相対的な感情。普段の感情を基準にする限り、今は寂しいという感情には当たらない。いつもの安定した精神状態」

「うーん。そんなに理詰めで、難しく考えなくてもいいと思うんだけど……」

だめだ。これは、そうとう重症だ。考え方が、完全に捻じ曲がってる。素直な感情がないのか。それとも素直に感情表現するのを拒む何かがあるのだろうか?

給仕のため、そばにいるメイド長の市村は、その間、何も言わない。黙ったまま慎一と玲奈の会話をきいているだけだった。

しばらくして――。

「磯崎様のお泊まりになるお部屋ですが、今のところ二階の客室しか、空きがありませんので、そちらをご利用ください」

メイド長の市村が会話に入ってきたのは、食事が終わりに近づき、慎一にはホットコーヒー、玲奈には紅茶が給仕された時だった。

「わかりました」

「客室はバス、トイレ付きですから、ご自由に使っていただいて結構です。洗濯物がございましたら、備え付けの籠に入れておけば回収してクリーニングして、夕方にはお部屋へ戻しておきます。朝食は、朝七時半。昼食は十二時ちょうど。夕食は、普段は夕方の午後六時から七時の間ですが、旦那様が訪問される日は、その時間帯に合わせることになります。よろしいですね」

「あ、ああ」

まるでホテルのチェックインの説明を受けているみたいだと、慎一は思う。

「それと……屋敷の周辺は、奥入瀬財閥の私有地となっています。近くに売店やコンビニの類はありません。何かご入用のものがございましたら、前日のうちにお知らせください。そうですね。それでは、この屋敷に住み込みで働いている、あと四人のメイドたちも紹介しておきましょう」

玲奈は、興味がないという様子で、目を閉じて紅茶の香りを楽しんでいる。

市村が食卓にある呼び鈴を鳴らすと、奥の台所から四人のメイドが姿を現し、市村の隣に並んで立つ。

皆、慎一と年齢的に近い二十歳前後の若い女性たちだ。黒を基調としたミニスカートのメイド服が似合っている。しかも、そろいもそろって個性的な美人だ。特に右端の女性は、かなりの巨乳なのだが、すらりとしたプロポーションを持つ、黒髪のロングヘアーをした肉感的な美人だ。四人の中で一番小柄な女性の方も、かわいらしさという点では、アイドル歌手にも負けない高レベルだ。

慎一の値踏みするような視線を察したのか、四人とも少し緊張気味になる。

それを見て、市村が慎一をキッと睨みつけ、慎一はあわてて視線を逸らす。

「右端から、桜さん、若葉さん、香取さん、深雪さんです。一階の個室にそれぞれ詰めていますので、何かご用があれば、なんでも遠慮なくお申し付けください。殿方のご要望にはなんでも応えられるよう躾けてあります。ただし、基本的に玲奈お嬢様と慎一様、お二人からのご用件については、私の方で伺いますので、特に直接関わることはないと思いますが。何か……? ご質問はありますか?」

「あ、いえ、何も……。ただ、みんな美人だなと思って……」

突然、市村にふられて、慎一はつい素直に感想を述べてしまう。それを聞いて、栗色の髪のショートボブの女性、深雪がプッと吹きだしてしまう。でも、市村の視線を受けるとすぐにポーカーフェイスにもどる。

「それでは皆さん、仕事に戻ってください」

市村の指示に従い、四人とも一言も話すことなく戻っていく。

「ごちそうさま。玲奈、部屋に戻る」

玲奈は、車椅子を操って、階段脇に設けられた小さなエレベーターに乗って二階へ上がっていく。

それを目で確認したうえで、市村が慎一の正面の席に移動して座る。

「昼間、玲奈お嬢様のトイレのお世話をしたわね?」

突然の詰問に、慎一は思わず飲んでいたコーヒーを吹き出しそうになる。

「あ、あの、あれは……その」

「隠さなくてもいいわよ。電話があった時にどうなったか、知ってたから。でも、これが当たり前だと思わないでちょうだい。玲奈お嬢様が、特別なのです。それと……もし玲奈お嬢様に変なことしたら、私が許さないから。それは覚悟しなさい」

市村の顔は笑っているが、目だけは厳しく光って慎一を見つめている。出会った時の市村の印象は、ただのメイド長で、事務的に玲奈の世話をしているだけなんだという感じだった。けれど、今、感じる印象はまったく逆だ。玲奈に何かあれば、身体を張ってでも守るという強い意志を感じる。

これは本気なのだと知って、慎一はむしろ安心した。

玲奈と話していると、良識や常識が薄れていって、相手をしているこっちがタガが外れて、おかしくなってしまいそうなのだ。歯止めになるようなものが、この家にはないのかと疑いたくなる。監視カメラとかも無さそうだし、玲奈の安全はどうやって守られていたのか、そもそも心配している人がいるのかどうかさえ、怪しくなってきたところだったのだ。

市村は、この洋館の中で初めて会った、玲奈を守る唯一のキーパーソンなんだと改めて認識する。

当然と言えば、当然のはずなんだけど――。

「あの……玲奈が言ってたこと。本当なんですか?」

「? 何のことかしら?」

「あ、玲奈が……前の家庭教師に――その、殴られたりしたってこと……なんだけど――」

慎一は、ためらいがちに、それでも勇気を出して質問する。

もし本当なら、どう考えても暴行事件、児童虐待だよな?

市村は、少し間を置いてから、やがてため息をつきながら口を開いた。

「……本当よ。私が見つけて止めたから、大事にはならなかったけど――。旦那様の了解を得て、奥様や兄たちの紹介で送られてきた家庭教師は、これまでに五人いました。けれど、自分から辞めていった天才君以外の四人は、私が全員病院送りにしてやったわ。この手でね」

市村は、大して力がありそうもない右手を見せる。

その手を見つめる慎一の視線の意味を理解したのだろう。メイド長の市村は、ニヤリと笑って話を続ける。

「昔は――毎日、藁(わら)を突いて鍛えていたからコブがあったけど――。今はないわ。きれいでしょう? けど、柔らかい顔面とかなら一撃必殺ね。なんなら、磯崎様も試してみますか?」

どうやら、市村は空手の有段者らしい。それもかなりの実戦派のようだ。

「いえ、結構です。それと……磯崎様は、やめてください。市村さんにそう言われると少し恐いです。距離を置かれているようで……。だから……慎一でいいです。でも、安心しました。市村さん、玲奈のことを本当に心配してくれているんですね」

「……」

慎一の言葉を意外と感じたのか、市村は黙って顎の下で手を組んで、慎一の顔を見つめる。

「あ、ここに来て、玲奈があまりにも無防備に近いって感じたから……。でも、玲奈は、あの様子だと平気で危ない相手にも突っかかって行ってるみたいだし……。あまりにも世間知らずって感じで、だいじょうぶかなって思ってたから……」

「……仕事だから。それだけのことよ」

市村は、掠れた声で答える。

「玲奈お嬢様は、ハーフみたいに見えるでしょうけど、アルビノと呼ばれる軽度の先天性白皮症なの。知ってる? 白子のことよ。だから、紫外線にとても弱くて、外を出歩くこともないわ。特殊なコンタクトで調整してるけど、視力もあまり良くはない。そして、家庭の……家族の問題。旦那様は、一人娘の玲奈お嬢様を溺愛してるけど、奥様の方は完全に嫌っているの。実の娘なのに……ね。私が思うに、奥様は玲奈お嬢様に嫉妬しているのかもしれない……」

「し、嫉妬ですか?」

「旦那様が、溺愛しすぎたからよ。もちろん一人娘で、しかも生まれつき身体が弱くて手がかかることもあったんでしょうけど。玲奈お嬢様を見て、あなたも感じたでしょう? 彼女の美しさは、並みのレベルじゃないわ。まるで天使か妖精といってもおかしくないくらい。だから――奥様は、旦那様が必要以上に玲奈お嬢様に関わるのが気に入らなかったのだと思うわ」

「そ、そうですか? 僕は、てっきり本当の娘じゃないとかで、嫌われて……間を置かれているのかと思いましたが……」

「本当に……玲奈お嬢様のことを考えてくれるのならいいけど、あまり詮索するのはお薦めできないわ。あなたは、宗次郎様から……旦那様に気に入られてここに派遣された、めずらしいケースなのよ。話を聞いた時は、私も驚いたくらい。だから、私もあなたを特別扱いするけど……。玲奈お嬢様のためにならないと思ったら、遠慮はしない。首になりたくなかったら、そのあたりはわきまえるようにしなさい」

「ご忠告、感謝します」

市村が席を立ったので、慎一もコーヒーを飲み干して席を立つ。

二階の自分に提供された部屋に行こうとして、慎一はふとあることを思いついて、振り返り、引き返す。

一階奥の台所へと向かう市村に追いつくと、呼びかける。

「市村さん」

「?」

「夜なら……いいですか?」

慎一は、玲奈に約束したことをさっそく実行しようと考えていた。

高い木々の合間から見える真っ暗な夜空に、降る様な星たちが瞬いて見える。

周囲に人家の灯りが少ない別荘地だからこその、美しい夜空の光景だ。

洋館の前の通りからスロープをゆっくり降りていくと、田園風景が目の前に広がり、星空がまるでプラネタリウムのように空一杯に広がっているのが見える。白い煙のように見えるのは、天の川、ミルキーウェイだ。

「すごい……。テレビで見るのと、感覚がちがう!」

玲奈は折れそうなくらい首を曲げて、星空を見上げている。

慎一は、そのそばで一緒に星空を見上げる。

都会育ちの慎一自身の目から見ても、その夜の星空は信じられないほど美しかった。澄み切った空気の高原ということもあって、夏にもかかわらず少し肌寒いけれど、それを押して出てきただけのことはあると、慎一は思った。

玲奈もカーディガンを羽織っているが、興奮が肌寒さに対する感覚を忘れさせているようだ。慎一としては、それが少し気になるところだが、それ以上に大きなインパクトを玲奈に与えることができたと知って、ついうれしくなる。

森の奥からはフクロウの鳴く声が響き、足元の草むらからは虫の声が聞こえて、静かな夜道も割りと賑やかに感じてしまう。

「あまり長いこと夜風にあたると、風邪をひくかもしれません。今晩は、この程度にしておきましょう」

市村が、時計を気にしながら切り上げるタイミングを促す。

「待って、あと五分だけ」

玲奈は、そう言うと星空の一点をじっと見つめる。

「?」

市村と慎一が玲奈の見ている方角を見ると、突然一際大きな輝きが現れ、スーッと流れていく。

「おっ。流れ星だ……」

「意外とよく見えるものですね……」

慎一が軽く叫び、市村が感心したようにつぶやく。その間にも小さな流れ星が、またひとつ、夜空を横切って流れていく。

「よく言うよな。流れ星が消えないうちに願い事を言うと、かなうって……。玲奈もやってみたら、どうかな?」

慎一は、女の子が興味を向けそうなロマンチックな話題をふってみる。

ここで、理科の天文学としての知識を披露してもしようがないと思う。たぶん、玲奈の方が詳しいくらいだろう。

「ナンセンス。それは不可能。さっきの、大きな流れ星でさえ、一・七秒程度しか続かなかった。そんな短時間で、認知から願い事を瞬時に口にできる人は、いない」

玲奈は、首をふって否定する。夢やロマンのかけらもない言い方だ。

らしくない。とても女の子らしくない。

「か、可能性の問題だろ。偶然……願い事を言っている時に、流れ星が流れるとか……。ひょっとしたら大きな流れ星があって、願い事を言う時間が十分あることだって、あるかもしれないじゃないか?」

慎一は、玲奈の冷静で否定的な反応に、つい「この野郎」という思いが湧き上がるり、軽く反論を試みる。

「磯崎……あなた、おかしい。論理的破綻。偶然だとしたら、その願いは誰に向かって発した願い? 流れ星を認知していない段階での願いは、さっきの説明と論理的に合致していない。偶然の一致は、おそらく無効。もう一つの仮定……願いが十分かなうだけ時間がある巨大な流れ星になればなるほど、地球にとっては危険が増す。願いを言った本人が、隕石落下のカタストロフィーで被災する。論理的にかなう願いがあるとしたら、地球壊滅か人類滅亡しかない」

「おまじないや願い事とかいうのは、科学や論理を組み込んで分析するもんじゃない。心で感じるものなんだよ。ロマンチックだとか、考えないの?」

「ロマンチック? 伝奇的、空想的という意味。万に一つも可能性のないことを信じたいのなら、現実逃避でしかない。それで得られる満足に現実的意味はない。理解不能。五分経過。もういい。帰る」

おもしろくない。実におもしろくない。

慎一は内心おだやかではないのだが、言われたとおり、黙って車椅子をターンしかけて立ち止まる。

「? どうしたの?」

「玲奈……忘れているよ」

「何を?」

「僕と市村さんに、お礼言わなきゃいけないだろ?」

「何で?」

「君のために……。僕と市村さんは、こうやって夜中に君を散歩に連れ出したんだぜ。『ありがとう』の一言くらい欲しいんだけど……」

慎一は、あつかましいかと思いながらも、あえて言ってみる。

「これは――あなたたちの仕事。お父様は、そのための対価を十分支払っている。だから玲奈が、お礼を言う必要はない」

予想通りの冷静な答えが、玲奈の口から返ってくる。

傍から聞けば、筋は通っているだけに、ただの冷たい言葉にしか聞こえない。けれど、慎一は、ほんのわずかだけど、そこに玲奈の戸惑いのようなものを感じ取る。

「いやいや。君のためを思って、善意でやったことだ。仕事とは関係ない。お礼を言うのは当然だと思うよ」

「昼間来た時、あなたは玲奈にこう言った。『教科以外のことを教える』って……。これもその一環だと、玲奈は理解した……」

しまった……そう言われると確かに、そんなことを口にしたような……。

しかし、このまま引き下がるわけにはいかない。

慎一は、あえて玲奈の前に座り込み、玲奈と同じ目線の高さになって話しかける。

「オーケイ。わかった。ただ、お礼というのは、契約にあるかないかとか、仕事かどうかとかで区別してケチるものじゃない。人として付き合っていく上で、相手の心配りに対して、自分の喜びとか、感謝の気持ちを伝えるものなんだと思う。今夜、君は、この降る様な星空を見て感動したはずだ。その喜びを、心の感動を誰かに伝えたいとは思わないか? 感謝の言葉は、その第一歩だ」

慎一は、懸命に頭を振り絞って論理展開をして、玲奈を説得する。

玲奈は、まっすぐ慎一の目を見つめている。

「論理破綻。けど、あなたの言葉は、玲奈にも届いた。そうすべきだと言うなら玲奈は従う。別に大した問題じゃない……。ありがとう……。これでいい?」

玲奈はそう言うと、素直にコクリとお辞儀をして、少しだけ確認のためか、微笑む。

慎一は黙って頷く。

玲奈から正面きって「ありがとう」と言われて、慎一は、その半端じゃない威力に圧倒されてしまった。

じーんと胸が熱くなって、叫んで躍りだしたくなるくらいだ。

いかん、いかん。たかが「ありがとう」の一言だけで……。

そうは思うものの、なぜかしら目頭まで熱くなって、どうしようもない。

慎一は立ち上がると、玲奈の車椅子の後ろに回り、押し始める。ふと振り返るとメイド長の市村が顔を背けて黙っている。どうやら市村さんも同じように衝撃を受けているようだ。

玲奈の方は、そんなことを察した様子もなく、木立の間から見え隠れする夜空を黙って見つめ続けている。その楽しそうな笑顔に、思いつきでやったこととはいえ、慎一は大きな満足を感じていた。

別荘地のある高原の朝は、ひんやりした空気が漂っていて、ジョギングするには丁度いい。

慎一は、朝五時半に飛び起きて日課のジョギングのため、洋館の周辺を走って回った。最初来た時には気が付かなかったが、大きな通り沿いの林の中には、似たような洋館や、ログコテージが数多く点在していた。

夏真っ盛りとなれば、意外なほど多くの人が訪れるのであろうか。

メイド長の市村が言ったとおり、洋館の周辺に商店やコンビニの類はまったくない。遠く離れた村落にある小さな売店が、最も近いことになるが、そこまでは歩いていくには、かなりの距離がある。

日用品や必要なものの調達は、どうしたものか。市村さんたち、メイドさんに頼むのは、どうも気がひける。買出しに自転車を使うにしても、今度は上り坂の負担がある。駅のある村からここまで、最初に自転車で来た時の苦労を思い出すと、そればっかりは勘弁してと言いたくなる。

慎一としては、週に一度は本屋へ通いたい欲求があるのだが、どうやらここでは、その願いはかなえられそうもない。

やっぱり、メイドさんたちに頼むしかないかな?

慎一が村落の売店に行くのを諦めて引き返し始めた時、一台の軽自動車がそばを通りかかった。軽くクラクションが鳴って、合図してくる。

「磯崎様。乗っていかれますか?」

軽自動車が止まって、車中から名前を呼ばれる。

近寄ってみると、見知った女性が車を運転している。たしか、洋館の四人のメイドの一人だ。

「えっと……さくら……桜さん?」

「はい。憶えていてくれたんですね」

桜は、黒髪のロングヘアで、利発そうな雰囲気を持った長身の美女だった。

慎一は、誘われるまま助手席に乗り込む。

「こんな朝早く、どこに行ってたの?」

「朝食のパンや牛乳の買出しに、街の二十四時間スーパーまで行ってきたところです」

桜は、そう答えると、後席の袋を指差す。そこには、食パンや牛乳のパック、そしてレタスなどの瑞々しい新鮮な野菜が入ったエコバッグがのっている。

「磯崎様、こんな朝早くからどちらへ? まさか、お屋敷から脱走でもするおつもりですか?」

「はははっ。逃げるなんて……理由もないのに? それに……名前で呼んでいいです。慎一でいいです。日課の朝のジョギングのついでに、このまわりがどうなっているのか見てみたくて……つい遠くまで来てしまいましたが……」

「そうですか。慎一様の自転車は、洋館の裏の車庫に移動していますので、必要な時にはお申しつけください」

「ああ。ありがとう。……様づけもいらないよ。慎一で、いいから――。桜さんたちは、この屋敷に勤めて長いのかな?」

「四人の中では私が一番、日が浅いはずです。ですから、買出しとかは私の役割になっています。ですから、何か必要なものがあれば、遠慮なくお申し付けください」

大人の香水の香が、刺激したのかもしれない。

黒を基調としたメイドの制服姿が似合う美女と隣り合って座っていて、慎一の胸はなんとなくときめいてしまう。小さな軽自動車という狭い空間に二人っきりというシチュエーションも、影響しているのだろう。

「慎一様……。あ、慎一さん?」

「はい?」

桜が車を運転しながら、話しかけてくる。

「お嬢様のこと……どう思われますか?」

「ど、どうって……。ほんと、信じられないくらいの美少女だよ。頭もすごくいいし――。ただし、性格と言動に問題があるみたいだけど……ね」

「それだけ……ですか?」

「それだけって? 他に何かあるかな?」

桜は、車を路肩に寄せて停車させると、慎一の方を向いてじっと見つめる。

「少し……恐くない……ですか?」

「? なんで?」

「私、こんな仕事してますけど……、霊感が強いんです。悪い人だと取り付いている悪い霊とか、その人に怨みを持っている霊の姿が見えるんです」

「え? 玲奈にも、そんなのが取り付いているっていうの?」

「いえ、お嬢様の場合は、そんなものじゃありません。その……オーラが、まったく見えないんです」

「オーラ? なんか聞いたことがあるような、ないような……?」

桜は、慎一の手を取ると自分の豊かな胸の前で握りしめる。慎一は、驚いたものの、手を払いのけるわけにもいかず、困惑する。

「生きているものは、その身体の周囲に虹のような光を発しているんです。人間だけじゃありません。植物でも、動物でも一緒です。それがオーラです。今、私は、慎一さんに直接触れているので、慎一さんのオーラが見えます。とても強いオーラですね。素敵なオーラです。少し……エッチなオーラも出てますけど――」

桜に言われて、慎一は赤面するしかない。

指の先に、桜の豊かな胸の柔らかな感触が感じられて、少し興奮してしまっていたのだ。

それを見事に見透かされてしまったわけだ。

「ご、ごめん。こんな美人に手を握られるのって……。こんなの初めてだから……」

「いいのですよ。健全な男の子の証ですから。私に魅力を感じてくれたのなら、むしろうれしいです。いつか、お相手しますから……」

「え?」

「それより、お嬢様です。玲奈お嬢様に、私はオーラを感じることができません。まったく――です」

慎一は、桜の言動に気が動転して、頭がうまく回らない。

「え、え? つまり、桜さんは、玲奈から生きている人が当然発しているはずのオーラが感じられないからおかしい……と言いたいわけだね? 極論すると、玲奈は――生きてないんじゃないかって……。はああ……?」

「それは……少し飛躍しすぎです。ご存知のように、重い病気などに罹れば、オーラも弱くなってしまいます。玲奈お嬢様は、とてつもなく重い病気を抱えていて、余命がほとんどないのかもしれません。私は、お嬢様にまだ直接触れたことがないので、はっきりとは断言できませんが、何かとんでもなく悪い状態のような気がして、恐いんです」

桜の目は真剣だ。

慎一は、さっきまでの浮ついた気分がぶっ飛び、桜から自然に手を取り戻すと、あごに手をやって考え込む。

「玲奈はアルビノ、軽度の先天性白皮症だって言ってたけど……。その関係で生まれつき身体が弱くて、昼間は紫外線を避けないと暮らしていけないって聞いてる。それが関係しているんじゃないかな?」

「それだけでしょうか?」

「ま、今の段階では結論を出すのは難しいね。でも、それほど、恐がるようなことでもないんじゃないかな」

「そうですか。でも、それだけじゃないですよ」

「うーん。よくわからないけど――。それほど恐いなら、仕事を辞めることもできるでしょうに……」

慎一は、諭すつもりで言ったのだが、桜は首をふる。

「いえ。私には、辞められない事情があるのです。あの洋館に勤めている私たち四人のメイドは、みんな辞めることができない事情を持ってて――。メイド長の市村さんが助けてくれたのですよ」

「?」

桜は、そう言うと再び車をスタートさせる。

「その話は、また今度。でも、今にわかる時がきますから……」

「そ、そう?」

桜の言葉には、何か秘密めいたものの存在を感じさせるものがあったが、慎一の方は二人きりというシチュエーションに舞い上がってしまって、それを追求するところまで頭がまわらない。

そうこうするうちに、桜の運転する軽自動車は洋館のそばの細い道へ入り、洋館裏手の駐車場へと入っていった。

シャワーを浴びてさっぱりしたところで、慎一は玲奈と一緒に軽い朝食を摂る。

玲奈は、寝起きがいいようで、いつも通り起床したようだ。

食卓には、二人分の軽めの朝食が用意されている。

トーストと目玉焼き、カリカリに焼かれたベーコンとボイルされたウインナー。そしてサラダとカットされたオレンジが入った小さめのサラダボール。そして温かいコンソメスープ。こんがり焼けたトーストが入ったバスケットが、テーブルの中央にある。さらにテーブルの隅には、オレンジジュースとミルクの入ったピッチャーも並んでいる。

感覚的には、ホテルで提供される定番の朝食メニューという雰囲気に近いだろう。

慎一は、玲奈と向かい合って席に着く。慎一がまだ温かいトーストにバターを塗ってかじっていると、玲奈が話しかけてきた。

「慎一……。玲奈は、今日からあなたを名前で呼ぶ」

「はいはい。了解しました」

「慎一。慎一は早起き。五時半起床。外出した。朝早くからどこに行く?」

「散歩……じゃなくて――。ジョギングだ。朝のジョギング。習慣でね。そうしないと、一日中ズルズル怠けちまいそうだから――。ついでに、この屋敷の周囲の様子も確認しながら、ぐるぐる回ってきた」

「ジョギング。ゆっくり走る運動。トレーニング。でも、帰りは桜の車に乗って帰って来た。予定を変更した? 街まで行った?」

どうやら玲奈は、慎一が出かけたことも、そして、桜の運転する車で帰ってきたところも目撃しているようだ。

眠りが浅いのかな? それとも、見張ってた、とか?

「じょ、じょーだん。街まで何キロあると思ってるの? それじゃあマラソンになっちまうでしょ」

「マラソン……? 四十二・一九五キロの長距離走。世界記録は、二時間台。かなりのスピードになる。走るのって、どんな感覚?」

「……?」

あまりにも単純な質問で、慎一はバカにしているのかと、つい怒りそうになったが、玲奈の真剣な顔を見て止めた。

玲奈に悪意はない。正直に素朴な疑問を訊ねているのだと理解する。

たしかに、長いこと車椅子生活を続けている玲奈にとっては、「走る」ということも未知の感覚、知らない世界のことかもしれない。

しかし、何と説明すればいいのか、慎一も悩む。

「えーっと。そうだな。心臓が苦しくなって、息があがって、足が重くなって……もうやめたいって気持ちに襲われるな。自分自身との戦いかもしれない」

「苦痛。おかしい。なんでそうなる前に止めない? そうすれば、そんな不愉快な思いをしなくてすむ」

「きっと自分がゴールまで行くって決めたことだから、きついっていう身体の発する要求を受け入れたくないんだろうな。負けたくないって言うか――」

「非合理的。走るのが苦痛なら、歩くべき。そうすれば、苦しい思いをしなくても、目的のゴールにたどり着ける。それが合理的選択、判断。なぜ、そうしない?」

「え? そしたら遅くなるし……。それに走り通すことで、自分の身体の限界を超えたって実感、達成感が味わえるから――かな?」

「自分の身体の限界の確認。それなら、玲奈にもわかる気がする。玲奈は歩けないけど、本当は歩きたい。昔のように――。だから、いろいろな命令を足に向けて送ってみたけど、受け取ってくれないから、今はやめた。玲奈は歩けない。玲奈は立てない。これは確定事実。確認は、もう済んだ。慎一が走るのも、それと同じ?」

慎一は、玲奈の言葉に驚いてしまう。

リハビリしてたのか? 玲奈自身、歩きたいという気持ちがあったんだ。

「そうだね。な、なあ。玲奈。歩く練習して……みないか?」

慎一は、思わず新たな提案をしてみる。

玲奈の身体のことは良くわからないが、本人が歩きたいという意思を持っているなら、努力する価値はある。そう思う。

「無理。玲奈の足は動かない。命令を伝える神経が、断線している。練習は無意味」

「でも可能性は、あるんじゃないか? お医者さんは、何か言ってないの? リハビリしなさいって勧めたりしないのか?」

「さっきも言った。何度も試した。玲奈の足は、機能的には問題ない。感覚はあるけど、玲奈の命令を受け付けない。それは、繰り返し確認済み。不可能なことを繰り返し確認するのは、無意味」

「無意味かどうか……。チャレンジする限り、可能性はゼロじゃない。現実に、君は生きていて、身体は日々成長しているし、時間もきっと味方になってくれる。もう一度、チャレンジしてみようよ。僕と一緒に……」

「チャレンジ……。挑戦。続ける強い意志の存在。なぜ、慎一はそんなに熱心になる? これは玲奈の問題。慎一には何のメリットもない。仮に歩けるようになっても――玲奈にはうれしいことだけど、慎一には何の意味もない。それでも、アルビノの玲奈は、昼間、外に出られない」

あれ?

慎一は、ふと玲奈が自分の答えに対する反論ではなく、歩く目的を訊ねてきたことに気づく。

これって……僕の提案に納得したってこと? それなら……。

「僕は、玲奈と一緒に歩いて、いろんな場所に連れて行ってあげたいんだ! だから――」

「なぜ? 玲奈の足。玲奈が歩けないことは、慎一とは関係ない」

「それはそうかもしれないけど……。僕は、玲奈に、もう一度自分の足で立って、歩いて、走って、ころんで……とにかく生きているっていう喜び、楽しいっていう感覚を思い出して欲しいんだよ」

「慎一の望み。期待。なんだろう? 慎一の気持ちは心地よい。これも感覚?」

「そう。感覚。喜びっていう感覚」

「喜び。玲奈は、喜んでいる。これが喜びという感覚」

「ああ、自分の足で立って歩いて、好きなところに、好きな時に行けるようになれば、もっとわかるようになる――。そうすると、楽しいことがきっと、いっぱい見つかって、生きることが楽しくなる」

「……」

玲奈は、黙って慎一の目をまっすぐ見つめる。玲奈の澄んだ瞳に見つめられると、慎一はただそれだけでドギマギしてしまうのだが、視線は逸らさない。

ここで目を逸らしたら負けだ。

自分でもその行動の意味がよくわからないまま、意固地になって反応してしまう。

一体、何の勝負だ? にらめっこじゃあるまいし……。

しばらくして――。

「了解。慎一がそうしたいなら、玲奈も努力する。玲奈は、慎一と一緒にリハビリすることに同意する」

「やったあ! どうもありがとう!」

慎一は、玲奈が折れてくれたことにホッとしながら礼を述べる。

ん? なんだかおかしくないか? なんで僕が礼を言うんだ?

そこに市村が、食後の紅茶とコーヒーを持ってきて二人の前に置く。

「市村さん。いつもありがとう」

突然、玲奈が市村に感謝の言葉を述べる。

「え?」

市村は、突然のことに面食らう。玲奈が市村に自分からお礼を言ったのは、恐らくこれが初めてなのだろう。

昨日の一件が、玲奈を変えたのかもしれないな。

かくして、その日から二階のトレーニングルームで、玲奈と慎一は一緒にリハビリに励むこととなった。

市村一枝。

この別荘の管理人兼メイド長。そして、奥入瀬玲奈の世話人。

巨大財閥・奥入瀬グループ総裁、奥入瀬宗次郎から、この別荘の洋館の管理と、玲奈の世話を任されてから、かれこれ八年がたつ。

かつては有能な秘書として活躍し、宗次郎を支えてきた。宗次郎がグループ総裁の地位にまで上り詰めることができたのは、彼女の功績が大きい。

財閥内の権力争いは熾烈で、時には宗次郎自身、命を狙われたこともあった。それを回避できたのは、護衛としての能力も一流の市村の活躍があったからであり、機転を利かせて事なきを得たことも何度かあった。

そんなこともあって、宗次郎自身の彼女に対する信頼は絶大なものがあった。そして、二人の間には、信頼以上の心の結びつきもあって――だから、市村自身、一時は宗次郎の奥方となることを夢見た時期もあったほどである。けれど、病気で子供が生めない身体と知った時からそれもあきらめ、身をひいた。それは、二人だけの、誰も知らないことのはずだった。

しかし、宗次郎の奥方・沙織は、女の感で二人の関係を察したのだろう。

宗次郎がグループの総裁に就任した時点で、筆頭秘書の座から引きずり下ろされ、この洋館を管理するメイド長へと出向させられてしまったのである。

市村にとって、この洋館のメイド長の仕事は暇をもてあます、くだらない、味気ないもので一時は退職することも考えた。洋館が持つ秘密、淫靡な目的も市村を激怒させた。グループのトップに立つ男たちの裏の顔を見るにつけ、市村は落胆し、失望した。だから、宗次郎に何度直談判に及んだことか。そして、送られてくるメイドたちの存在が、市村をひどく悲しませた。

だが、同じように嫌われて、洋館に住まわされるようになった玲奈の世話を任されてからは気が変わった。

玲奈の境遇、宗次郎の思いを知るに及び、彼女を守り育てることに大きな意味を見出したのである。同時にそれは、宗次郎との微かな繋がりを維持する唯一の手段でもあった。

玲奈が初めてこの洋館に来た時、まるで人形のように無表情で、話すこともできなかったことは、強く印象に残っている。

当初、幼い頃からの育児放棄や虐待が原因かとも思ったが、市村は発達障害の可能性を疑った。文献を漁って接し方を工夫し、精神科医のアドバイスなどを受けながら、手探りで玲奈を育てるために力を尽くしたつもりだった。

市村の懸命な努力で、玲奈が話すようになったのは、つい二年ほど前のことでしかない。それが、言葉を習得してからは、その旺盛な知識欲とともに、信じられない速度で発達が進んだ。

宗次郎の喜びは大きかったが、逆に奥方の沙織の不必要な介入も大きくなり、送られてくる家庭教師の人選では、肩書きと頭ばかりの問題がある人物ばかりで、まともな人間は一人も送られてくることはなかった。

今回送られてきた磯崎についても、当初、ろくでもない人間を送ってきたかと考えたが、宗次郎が直接選んで送り込んできた初めての人物ということで、見直したところだったのである。

さすがに、宗次郎様自身が選んだだけのことはあるわね。

市村はそう思いはしたものの、玲奈自身、他人との接し方での課題は、まだ解決されていないことが多い。

特に排泄について自立する気がなく、それが周囲にいる人間にどのような影響を与えるかについての理解がない。

年頃の娘が、平気でトイレの世話を他人に任せる。常識という理解はあるはずだが、不可解なこだわりは、なかなか解消されないのである。

発達障害特有のこだわりが自立のための障害となることについては、市村自身理解していたつもりだったのだが、事ここに及んで初めて、その重大さに気が付いたのである。

玲奈の世話をするのが磯崎のような若い青年であれば、強烈な性的欲望を喚起してしまう可能性は十分にある。現に、家庭教師として来た男たちのうち二人は、玲奈に暴行寸前までいったのである。見つけた市村が叩きのめして追い出したから良かったものの、そのままにしておけば、どうなったか想像がつくだけに恐ろしい。

磯崎は市村の目から見ても優しい青年だが、まちがいが起こらないとも限らない。その時には、この手で叩きのめすつもりだが、欲望のはけ口を別に与えておけば予防策になるかもしれないと、よこしまな考えが沸きあがってくる。

幸い、この洋館には、そのための人材もそろっている。

市村は、ディスプレイに映る磯崎と玲奈の様子を監視しながら、頭を悩ましていた。

リハビリを始めてから、およそ十日がたつ。

昼は室内で固くなった筋肉をほぐす運動や筋を伸ばすマッサージ、そして、夜は市村の運転する車であちこちを回る。

毎日が新しい刺激と興奮に満ち溢れ、玲奈の表情は大きく変わったと慎一は思っていた。それはいいとして、毎日美しい玲奈の素足などに触れ、場合によってはトイレの手伝いをさせられて、慎一自身は悶々とした日々を送っていた。

玲奈のトイレへのこだわりは、なかなか言っても直らない。

普段の会話であれば論理的に通じるのに、トイレだけは頑として言うことを聞かないのである。漏らしてオシッコの後片付けをさせられたことも一回や二回ではなかった。

「すみません。いつもいつも、ご迷惑をおかけして……」

「いえ。気にしないでください。仕事ですから」

慎一は、玲奈がオシッコを漏らすたびに、いつも片付けの手伝いに来てくれるメイドたちに申し訳なく思っていた。

その日来てくれたのは、香取さんだ。

一緒に床を拭きながら、慎一は目のやり場に困って赤くなってしまう。

四人のメイドたちの黒のユニフォームは、胸元が大きくカットされていて、胸のふくらみが丸見えなのだ。おまけにミニスカートで、かがんで拭き掃除をしているのを後ろから見ると、着用しているストッキングやガーター、そしてショーツまでむき出しになってしまう。かといって、前に立ってしまうと、胸元から……。

四人のメイドたちは全員美人で身長も一メートル七十センチ近い慎一とほぼ同じぐらいだが、香取さんはわりと小柄で、表現するとすればカワイイ部類に入るといえる。胸もわりと小さいのだが、慎一の目に飛び込んできたのは、ピンクの胸の先端だ。それが、かがんだユニフォームの隙間から見えてしまうのである。

「香取。ごめんなさい。タイムアウト。我慢できなかったから……」

車椅子に座ったままの玲奈が、少ししょんぼりしている。

自分では止めることができなかったということを反省しているのだが、かといって、積極的に一人でトイレに行くという感覚は持ち合わせていないらしい。

「だいじょうぶですよ」

香取が答える。

「香取。おっぱい見えてる」

突然、玲奈が指摘して、香取があわてて胸元を押さえて、慎一の方を見る。慎一はびっくり仰天して、固まる。

「あ、わ、悪い。つい見てしまいました」

香取は顔を真っ赤にして、そそくさと後片付けを済ませると、黙ったまま一階へ降りていってしまった。

はあ……まいったな。

慎一は、心の中でため息をつく。

「香取の顔が赤くなった。何か変。玲奈の言葉の選択ミス? 悪い表現、言った?」

玲奈が慎一の様子を見て、不思議そうに尋ねてくる。

「んにゃ。玲奈は何も悪くない。盗み見してた俺の方が悪い……」

「なんで? 香取のおっぱい、見たら悪いの? 見えてるんだから仕方ない」

「あはは。玲奈の発言は、世の男たちにとっては賞賛に値するかもな。しかし、一般的に言うと――NGだ」

「NG? ノーグッド。良くないこと。見たらいけない? 盗み見。理解不能。けれど慎一が悪いなら、玲奈も『盗み見』したから同罪。悪いことになる?」

「いや。玲奈は女だから、いいんだよ。僕は男だから……」

「男女による区分。それは法律?」

「ちがいます! そんな法律あるわけないだろう。そうだな。モラルというか、マナーみたいな……ものかな」

「男だけに適用される特別なマナー? 不思議な慣習? 日本独特のもの? たいへんだね。仮定疑問。じゃ、男の赤ちゃんは、おっぱい飲む時も目を閉じなきゃいけない? どうやって赤ちゃんに教える? コミュニケーション能力もない赤ちゃんに……」

玲奈は、わからないこと、理解できないことにぶつかると論理的に追求してしまう癖がある。

「あ、赤ちゃんはいいんだよ。赤ちゃんは……」

「赤ちゃんはいい? 年齢区分? 再確認。子供は?」

「こ、子供も……いいかも。と、とにかく、大人はダメってことだよ」

慎一は、だんだんわずらわしくなって、適当に答える。

「大人だけがダメ……。成人年齢は二十歳。わかった。慎一の判断は誤り。慎一は、まだ成人してないから問題ない。慎一は悪くない」

「そだね……って。はぁああ?」

慎一としては、勉強を中心に教えたいのだが、残念なことに、どんな教科をとってみても玲奈の知識にはかなわない。仕方がないので、一般常識としてのマナーとか社会通念を中心に、玲奈に指導することになってしまう。

しかし、相手は中学三年生程度とはいえ、相当な理論派、論客だ。何度逆に、問題点を指摘されたかわからない。

仕方がないので、いつも「そういうものだ」ということで、無理やり納得させるのだが、敗北感が常につきまとう。論破されてしまうと本当に憎たらしく思うのだが、天使のような笑顔、妖精のような存在感、そして純粋な心に接していると、絶対に憎めるはずがないとも思う。

むしろ、スキンシップを繰り返しているうちに、こっちがその魅力におぼれてしまいそうになっているのに気がつく。

やばい。絶対、やばい。

それは、慎一の心の内から沸き起こる警告だ。

認めない。僕が玲奈に魅かれるなんて、僕は認めないぞ。

それは、はたから見ると絶望的な戦いにしか見えなかった。

「なんで、そこで押し倒すとかしないのよ?」

深雪があきれたように、逃げ帰ってきた香取を非難する。

「それじゃあ、まるで、私が発情したみたいじゃない。そんなの嫌よ」

香取も必死で反撃する。

ここは、洋館の一階にある警備ルームだ。

慎一には知らされていないが、洋館の敷地内には、様々なセンサー類の他、特殊な監視カメラや集音マイクがあちこちに備え付けられていて、ここですべての情報が監視警備のため集約されているのである。慎一は、玲奈は無防備すぎると懸念したが、その対策は市村によってとっくの昔に実施されていたのである。しかも巧妙に。

「少なくとも、玲奈お嬢様は、男と女の自然の営みと解釈して――納得なさるはずよ。たぶん、邪魔はしないと思うし……別に見られてもいいじゃない」

「それ、自分の時にやってよね。私には、羞恥プレイの趣味はないから。私に言わないで、そっちでやって」

「私は、寝込みを襲うから……その必要はないわ」

「ひっどい。私は発情した動物扱いする気?」

「まあ、まあ」

香取と深雪の対立を、桜が止める。

「残念だけど、慎一さんをムラムラ~ッとさせると言うか、その気にさせるだけの色気とか魅力が足りなかったんだから仕方ないでしょう」

自信ありげな桜の言葉に、香取と深雪がカチンとくる。

「なによー。この前は、朝いちで車で二人っきりになれたくせに、結局は落とせなかったじゃない! あんな絶好の機会を逃がすなんてー。どうかしてるわ!」

「そうよ。私だったら確実に落としてる」

「え、だって、あの時は、朝食の時間に間に合わなくなりそうだったし……。そんな朝早くからするのは、どうかと思うし――。やっぱり、ね。こういうことは、きちんと腹ごしらえしてからでないと……」

桜は二人に責められ、懸命に弁解する。

「はああっ? そのホルスタインのような大っきな胸は、食欲で維持してんのかよ?」

「失礼ね! ま、まあ、確かに重いからお腹はすくかも……。でも、お相手するって、ちゃんと約束はしたつもりよ」

桜が自信ありげに胸をはる。

「無理じゃない? 得意の霊が見える、オーラが見えるって話もしたんでしょう? 慎一は真面目すぎるから、意味を理解してるかどうか、あやしいものよ。約束したって言うけど――、具体的に何て約束したんだよ?」

「だから……『いつか、お相手しますから……』って」

「はっ。何それ? 何のお相手だよ? 意味深な発言なだけで、ぜんぜん具体的じゃないじゃない。それじゃあ。無理よ」

香取が、手をふって否定する。

「そうそう、慎一は、こっちから押していって、流されて関係を持つタイプだ。草食系って奴だ。待ってても自分から求めて来るような肉食系じゃないって!」

深雪もため息をつきながら、否定する。

「そんな……」

桜が少ししょんぼりしたところで、三人とも顔を見合わせ、そろって深いため息をつく。

「あ~あ。誰が、最初に慎一落として、百万のボーナス手に入れるのかな?」

メイド長であり、この洋館の管理人でもある市村は、玲奈に対して慎一が性的欲望を抱かないようにと、四人のメイドに対して特別ボーナスの条件を提示していた。

かなり乱暴なものではあるのだが、洋館の中という隔離された空間に、年頃の男女が同居しているのである。何かが起こってしまってからでは遅い。特に何も知らない玲奈は、あまりにも無防備であぶない。かといって慎一から引き離すわけにもいかない。

そこで、取った苦肉の策が、四人の美人メイドによって慎一を誘惑し、場合によっては欲望のガス抜きをしてしまおうというものだったのである。

だが、四人の中で若葉だけは、反対した。

「無理ですよ。あの手の男は、世間体や体面を気にしすぎて、理由をつくってやらないと落ちないです。正面から事情を説明して誘った方が、まだ可能性は高いと思います……」

しかし、そうなると競争にならないため、若葉は辞退扱いとなり、手出し無用として蚊帳の外に置かれていた。

慎一が懸命に玲奈のリハビリと社会勉強に付き合っている裏では、実はこのようなとんでもない陰謀が渦巻いていたのである。

知らないのは、玲奈と慎一だけだったのだ。

慎一と玲奈がリハビリを始めてから二十日が過ぎた頃、洋館に一人の男が訪ねてきた。

財閥・奥入瀬グループに属する「MEGバイオテクノロジー社」の代表取締役であり、玲奈の一番目の兄、奥入瀬哲夫である。

まだ、三十代になったばかりだが、会社の実権を握ってすでに五年になる若きエリート経営者である。しかし、その実績は、あまり芳しいものとはいえなかった。

奥入瀬グループ総裁・奥入瀬宗次郎の長男として、一流大学を卒業してはいるものの、会社経営のイロハも知らぬまま、奥方の強引な後押しによって、経営陣の一角に送り込まれた。そして、会社の資金繰りをグループ系列の銀行が支える条件で、代表取締役に就任したのであり、会社として大きな業績をあげたわけでもなんでもなかった。

むしろ、会社の不透明なトップ人事という面で、社内のモチベーションの低下に拍車をかけているほどだったのである。

「これはこれは、哲夫様。運転手も秘書も連れずにこんなところへ、どのような御用で?」

市村は、警戒しつつも哲夫を丁寧に迎える。

哲夫をはじめとする玲奈の三人の兄、そして母親が、玲奈に気をかけることはない。したがって、彼らがこの洋館や別荘を訪れることは、ほとんどない。

それでも三人の兄がこの洋館に足を向ける理由は、ただひとつしかない。雄の本能とでもいうか、いやしい目的のためだ。

「息抜きだ。ここは、そのための施設だろう? それと愛しい妹の様子を見てこいって、母上から言われてね」

哲夫は、ニヤニヤしながら答える。

「そうですか? 夜のお相手は玲奈様もいることですし、ここでは提供できません。離れの別邸をご用意いたしますが、どの子がご希望ですか?」

市村が離れの別邸の鍵を渡しながら、尋ねる。

「んー。若葉ちゃんを頼もうかな。なかなか落ちてくれないから、今日は昼間から楽しもうかな」

哲夫は、鼻の下を伸ばした嫌らしい笑顔を浮かべながら鍵を受け取ると、そのまま出て行こうとして立ち止まり、振り向く。

「あ、玲奈の新しい家庭教師って、まだ続いてるのかな?」

「はい。とても優秀な方でございます。玲奈お嬢様にもうまく合わせていただいております」

「あ、ホント? へぇ~え。信じらんないな。おもしろそうだ。ディナーの時、会ってみたいから伝えといてくれ」

「かしこまりました」

哲夫は、そのまま鍵を指先でくるくる回しながら出て行った。

洋館の向かいにある小さな別邸に入っていくのを窓越しに確かめ、市村はテーブルの上にあった銀色の呼び鈴を三回鳴らす。

「お呼びですか」

しばらくすると、若葉が市村のところへやってきた。

「哲夫様が、あなたをご所望です。行きなさい」

「はい」

若葉は市村の目を見つめ、素直にうなずく。

奥入瀬グループの別荘地に建つこの洋館の本来の目的は、これである。

洋館と周囲の別荘群の存在は、グループの暗部に属する秘密であり、表向きは重役専用の福利施設として説明されている。だが、その実態は、グループ専用の娼婦館そのものだったのである。

長く暗い歴史を積み重ねてきた洋館と周囲の別荘群が生まれ変わったのは、宗次郎がグループ総裁の地位へついてからのことである。

そう、利用許可の権限を宗次郎が握ってから、洋館の目的は名目だけのものに変わった。

そして、宗次郎は、グループ企業のどの重役にも洋館と別荘群の利用許可を与えなかったし、基本的に誰にも立ち入りを許さなかったのである。

送り込まれたメイドたちも、様変わりした。

それまで娼婦出身者ばかりだったのが、かつてグループで働いていた有能な秘書たちへと変わり、さらに特別な才覚を備え、宗次郎に見いだされた特殊な秘書達に置き換わっていった。洋館群は、それらの秘書たちが秘めた才能を発揮する必要が出るまで待機する場、そして訓練の場として活用されるように変わっていったのである。

当然、その変化は洋館のかつての機能を知る、古参のグループ企業経営陣の不評を買ったが、グループ総裁となった宗次郎は強権を発動して、それらの不満を抑え込んだ。

しかし、宗次郎としても、どうにもならない存在がいて、かつての淫靡な役割が求められる場合があった。

哲夫は、奥入瀬グループ総裁の家族の一員として、宗次郎の許可を得ないで立ち入りができる、限られた人物の一人だったのである。

「あい変わらず……真っ白白なんだな。我が家の『白雪姫』さんは……。日焼けでもしてるかと思ったのに……」

哲夫は、玲奈をジロジロ見ながら批評する。

玲奈は黙ったままだ。目を合わそうともしない。

完全無視の格好だ。

「あ、玲奈さんは、日焼けすることはできないんですよ。ご存知ないんですか?」

気まずい沈黙が流れる夕食の席で、慎一は、哲夫がアルビノのことを忘れているのかと思い、あわてて説明する。

「知ってるよ。いそざき……磯崎慎一君だったかな。俺は、こう見えても、玲奈の兄貴なんだぜ。当たり前だろ」

「あ、すみません。てっきり忘れているのかと思って……」

哲夫の憮然とした態度に、慎一はかしこまってしまう。

「いいさ。こいつは突然変異の化け物だからな。見た目も俺なんかと全然違う。血の繋がった兄妹と言っても、誰も信じなかったくらいだから――。夏休みの間中、ずっと妹の、玲奈の家庭教師を引き受けてくれてるんだってね。ご苦労さん。たいへんだろう。こいつの相手をするのは……。気難しくて、面倒で……」

「いえ。玲奈さんはある意味、天才ですよ。知識や学力では、そこらへんにいる高校生や大学生でも太刀打ちできないと思います」

慎一は、哲夫の言葉に少々むっとしたが、懸命に玲奈のすごさを説明する。それは、玲奈に対する慎一の素直な評価でもあった。

「ふん。生きた百科事典みたいなんだって言うんだろ? 前に家庭教師をしていた遠藤君からきいたよ。でも、記憶力だけなんだろ? 異常な暗記力――。ほら、なんと言ったか。サヴァン症候群? とかでよく現れる特殊能力みたいな――。そんなもんなんだろ? 百科事典の代わりになる人間っていうのもすごいかもしれないが、今はスマホとか、コンピュータが当たり前にそこいらにゴロゴロしてる時代だぜ。存在価値なんてあるか?」

サヴァン症候群。

それは自閉症など、知的障害や発達障害がある人の中に現れるもので、特定の分野で通常の人間には考えられないくらいの優れた才能を示す人のことをさす。一度見たものを詳細に記憶する映像記憶、驚異的な暗算能力、あるいは音楽の再現能力など、発揮される能力には様々なものがある。

兄の哲夫は、玲奈の能力をそのようなものだと考えているのだ。しかも言葉の端々からすると、隠しようもない軽蔑と嘲りの感情が入っていて、それがさらに慎一を居たたまれなくしてしまう。

「そんなことありません。玲奈のは、単純な暗記能力なんかじゃないです。論理的な思考力も分析力も、格段に優れています。きっと――これから、もっと伸びていきますよ。絶対です」

「そうかね? 信じられないな。でも――女の子だぜ。頭ばかり良くても、誰も相手してくれなくなったら、将来、嫁の貰い手がなくなっちまう。きれいなだけならまだしも、おしゃべりでやかましいとなったら、たまったもんじゃない。女の子は、かわいいのが一番だ。頭の方は、ほどほどでいいんだよ」

哲夫は、慎一の評価が気に入らないらしい。

「そ、それは――そういう人もいるかもしれませんが……」

慎一は少しむっとしたものの、無難に哲夫のコメントに合わせる。

哲夫が苛立っているのがわかったからだ。けど、自分の妹が褒められているのに、なぜ、素直に喜べないのか? 慎一には、理解できない。

「そうだろう。君もそう思うだろう。女は少しバカな方がいいんだから――」

哲夫は、慎一をやりこめたと思って、笑いながら納得しようとする。目の前のコンソメスープをスプーンですくって口元に運ぶ。

「慎一は……同意していない。拡大解釈」

突然、玲奈がポツリとつぶやく。

それを聞いて、哲夫のスプーンを運ぶ手が止まる。

「こ、こりゃ、驚いた。玲奈が話したよ。何かのマジックか?」

哲夫はスプーンを置いて、ナプキンで口を拭く。

「大人の話に口を挟むもんじゃない。子供は黙ってなさい」

哲夫は、少し怒った口調で玲奈をたしなめる。

「却下。哲夫は玲奈の家族ではあるけど、親じゃない。玲奈のすることに干渉する権限はない。お父様は、玲奈のために慎一をつけてくれた。それは、玲奈が学んで成長することへの期待。だから玲奈は、いろんなことをこれからも学んで、お父様の期待に応える」

玲奈の理路整然とした反論が開始される。

「お、おれは、お前の兄だぞ。妹の将来のことを考えてアドバイスすることの――何が悪い! いいかげんにしなさい!」

「哲夫が言う論理は、現実と矛盾している。『女は少しバカな方がいい』? あいまいな基準、根拠は信じるに値しない。それは自己の劣等感から求める自己満足? 理解不能。事実なら女性は教育を受けるだけ不幸になるということになる。それに……頭が良かったら結婚できないという理論、学説、法則の類は存在しない」

「おれは、世間一般で言われていることを――。当たり前のことを言っているんだ」

「噂話や不確実な話を真に受ける人間は、愚かでしかない。自分がそう思いたいだけの自己満足の情報だけに捉われると、誤った判断を下す。だから、哲夫の判断は誤り」

慎一は、哲夫の握った手がぶるぶる震えるのを見た。

「黙りなさい!」

「黙れ? 沈黙しろと言うの? なぜ? 哲夫も、玲奈が普通の人と同じように話せるようになることを期待したはず。それなのに今度は話すなと言う。矛盾。真意は何? 面子、体面の方が大事? 本当は、玲奈が話すことが厭だから? それは命令?」

矢継ぎ早に繰り出される玲奈の言葉の嵐に、哲夫は目を白黒させる。

「そうだ。命令だ! 黙れっ!」

「却下! さっきも言った。哲夫に玲奈に命令する権限はない。それに……玲奈が沈黙に同意できる論理的理由がない。感情論による玲奈への抑圧。これは横暴――」

突然、哲夫が椅子を倒して立ち上がる。その手がテーブルの向かいにいる玲奈に向けられたのを見て、慎一は慌てて止めに入る。

「何をするっ!」

怒りの形相で赤くなった哲夫が、慎一を睨みつける。

「ダメです。玲奈を殴る気ですか?」

「離せっ! これは、躾だ! 大人に対する口のききかた……礼儀というものを教えてやるんだ」

「叩くことが……躾じゃないでしょう。玲奈のことは、よくご存知のはずです。今、怒って叩いても、玲奈には通じませんよ」

慎一は懸命に哲夫をなだめようとするが、哲夫は年下の慎一に注意されたため、却って怒りに火がついた格好だ。

「手を離せ。君は、私を誰だと思ってる? 私は――」

「『MEGバイオテクノロジー社』の代表取締役。奥入瀬哲夫、三十一歳。玲奈の兄。『MEGバイオテクノロジー社』は、医療機器と製薬の先端技術を持つ優良企業。最近、上場している株式が急騰している注目企業。経済紙でも急成長企業扱いされてる。けど、上場株式の急騰理由が不明なのが疑問。海外進出計画とか、新たな医療技術の開発とか、非公式で不確実な情報が飛び交っている。株式売買が仮にインサイダー取引だとしたら……もっと問題。法に触れる。危険」

玲奈が、慎一の代わりに答える。

哲夫と慎一は唖然として、玲奈の方をふりかえる。慎一には、玲奈の言うことがおぼろげにしか理解できない。しかし、哲夫の顔は、みるみるうちに青ざめていく。

「な、今……何と、言ったっ?」

哲夫が、震える声で玲奈を詰問する。

「株式は、通常、企業の業績、企業の将来性を計る情報の有無で上下する。会社の決算期でもない今の時期に、急騰する外的要因、公式発表の材料もないのに不自然な動きをする株式は危険。経済新聞、雑誌で大々的に取り上げている成長要因、情報は、すでに周知の事実をまとめただけ。時期的にも不可解。今回の株式急騰の直接的な理由には当たらない」

「わ、私の会社が危険だと……言うのか? はははっ。倒産するとでも?」

哲夫は、精一杯笑い飛ばそうとするが、その表情はまったく笑っていない。

「玲奈は、倒産するとは言ってない。4月以降の株式の価格変動が異常だと言っただけ……」

「だっ、黙れっ! 私の会社は倒産などせん。我が社の資産総額も知らんくせに――。いいか、我が社の今年度決算は……」

「昨年度の三千億円赤字決算を受けて、有望なバイオ関連の研究ラボを閉鎖、売却した。今年度決算はその売却益で赤字は免れる。それは事実。けど、その判断は戦略的経営判断の誤り。先がない」

「黙れ! 黙れ! 黙れッ! ふ、不愉快だ!」

哲夫は首のナプキンを取って床に叩きつけると、そのまま出て行く。

市村が哲夫の鞄や背広を持って、あわてて追いかける。

慎一の方は、息詰まる展開についていけず、呆然と二人を見送るだけだ。

そのそばで、玲奈は平然とスープを飲み終わり、ナプキンで口を拭いている。

市村の代わりに給仕のためテーブルについた若葉が、玲奈の前にティーカップを置いて熱い紅茶を注ぐ。

「玲奈お嬢様。株式……売った方がいいでしょうか?」

突然、若葉が切り出す。

「今が潮時」

玲奈が答える。

「ありがとうございます」

若葉は微笑みながら、今度は慎一の前にコーヒーを出すと、そのまま下がっていった。

それから間もなくして、「MEGバイオテクノロジー社」の株式は大暴落したが、奥入瀬グループ系列の銀行の支援もあり、倒産することはなかった。

玲奈が、どうして兄の会社の経営動向を分析していたのかは、わからない。けれど慎一は、玲奈が兄の会社だということで、気にかけていたのだと思っていた。

「逆恨みしなきゃいいんだが……」

融資を報じる新聞記事を見ながら、慎一は一人つぶやいていた。

「ゆ、指が動いてる……」

それは、八月の半ば頃のことだった。

慎一は、玲奈の足をマッサージしていて、その足の指がむず痒そうにピクピク動いているのを目撃したのだった。

「玲奈っ! 指、動いてるよ!」

「知ってる。慎一の手がくすぐったいから……動いてるだけ」

「ひょっとしたら、本当に歩けるようになるぞ! 良かった~。本当に良かった」

慎一は、興奮を押さえ切れない。

最初の頃は、玲奈の素足に触れているだけで、興奮してしまったものだが、最近では少し慣れてきたような気がする。そんな中で、玲奈の足の指が動くのを目撃して、今度は別の意味で言いようのない興奮が、心を熱くする。

けれど、反対に玲奈の表情は冴えない。

「ん? どうした? 痛いとか?」

「痛くはない。ただ、何か、胸の奥で……わからない。でも……玲奈は歩けるようになってはいけない気がする……」

玲奈は、少し考えてから答える。その答えは、いつもの玲奈らしくない。ひどく、あいまいな表現が連なって出てくる。

慎一は、そんな言葉が玲奈の口から出るとは思いもしなかったので、少し気になる。

そこで、以前、メイドの桜が言っていたことを思い出す。

もしかしたら、何かの病気の予兆?

慎一は、思い切って玲奈に尋ねた。

「玲奈……。桜さんに見てもらっていいか?」

「見る? 何を?」

「玲奈のオーラを……」

「オー……、オーロラ?」

「ちがう。オーラだよ。知らないかい?」

玲奈は少し考えこむ。

「オーラ……。霊的なエネルギー。気とか、生命エネルギーとか言われているもの。科学的な見解は、未確定……」

「そう。それ!」

「桜は……それの研究者? 専門家?」

「いや、そういうんじゃないけど……。桜さん、普通の人には見えないものが見えるらしいから……。何かいいアドバイスが受けられるかもしれないと思って……」

「却下。普通の人に見えないものが見えるというのは、幻覚、妄想の類。桜は精神的な病を抱えているか、ドラッグに依存しているのかもしれない。もしそうなら、危険」

とたんに、玲奈の口から論理的で否定的な見解がつむぎ出される。

「あははっ。そんなことないと思うけど……。ほら、予言とか、予知とか、超能力の世界でよくあるやつだよ。桜さんは、きっとそんな力を持っているんだよ」

「超能力……。科学で解明されていない未知の能力。慎一は……超能力の存在を信じるの?」

「あ、ああ」

「なぜ? 根拠は?」

「あ、そう言われると弱いけど、さ。逆に存在しないって、否定できる根拠もないって考えたら……さ」

「……」

玲奈は、黙って慎一の顔をまじまじと見つめる。

やがて――。

「了解。慎一が信じるなら、玲奈も一応信じて、見てもらうことに同意する」

玲奈が了解したので、慎一はホッとして、桜を呼び出した。

その時、桜は駐車場で軽自動車を掃除している最中だった。

市村から連絡を受け、桜は半分興奮しながら、慎一の部屋へと大急ぎで飛び込んでいった。

最近、玲奈が自分でトイレに入るようになってきたため、慎一を誘惑するチャンス、必要性がなくなりつつあると言われていた矢先のことでもあり、桜はこれが最後のチャンスだと意気込んでいた。

しかも、慎一の部屋に呼ばれたのだ。これは期待してもおかしくない。

問題なのは、車を洗うため動いて、少し汗ばんだ身体だ。本来なら、シャワーを浴びて入念に準備をしてから行きたいところだが、このチャンスを逃すわけにはいかない。

ああ、とうとうやれるのね。そして百万……。

ちょっぴり股間が濡れているのを感じながら、桜は、はやる心を抑えて慎一の部屋のドアを叩いた。応答を確認してドアを開ける。

「慎一さん……。あれ?」

部屋の中には、玲奈が慎一と一緒にいた。

ま、まさか、玲奈お嬢様と三人でプレイしようと言うの? そんなバカな? そ、それとも玲奈お嬢様に見せようというの? 社会勉強とか言って……。

桜の頭の中を混乱と妄想が駆け巡る。

動揺とともに興奮が全身を貫いて、胸がドキドキ、早鐘のように鳴り出す。

「あ、桜さん。ごめんね。急に呼び出したりして……」

「あ、いえ。ご、御用は何でしょう……か」

桜は少し心を落ち着けながら、確認する。

それでも――。慎一が今にも、「玲奈の性教育をするから手伝ってくれ」と言い出すのではないかと恐れる。

そ、そんな恥ずかしいこと……まさか。

でも慎一さんは、玲奈お嬢様の家庭教師なんだから、ありえないとも言い切れないし。

桜の妄想の中で、慎一が桜の大切なところを開き、「ここが○○で――ここに男の××が入って――」と玲奈に説明するという、とんでもなく危ないシーンが展開される。

「実は頼みたいことがあるんだ。桜にしか頼めないことなんだ……」

慎一が、少し遠慮がちに話しはじめる。

ああ。なんてことなの。私が、玲奈お嬢様の性教育の教材になるなんて……。

桜の妄想はもはや止まらない。

桜の頭の中で、過激な妄想シーンが展開されていく。

「さあ、ベッドに手をついてお尻を向けて」

「ああ、そんな、玲奈お嬢様にすべて見られてしまいます」

「いいんだよ。そのため、なんだから」

「ひどい。あんまりです」

「何だよ。これが仕事だろ」

「そ、そんなひどいこと……」

そして、慎一にお尻を向けた桜の中に、慎一がズブズブと……。

「桜。大きいね」

突然、玲奈の声が桜の耳に入り、妄想とシンクロして、桜はパニックに陥る。

きゃああぁぁぁっ!

「?」

慎一と玲奈は、桜の突然の悲鳴に驚く。

「どうしたの?」

慎一に呼びかけられて、桜はようやく妄想の中から抜け出す。

「れ、玲奈お嬢様が……。今……お、大きいって……言った……」

「言った。桜は……大きい。メイドの中でも一番オッパイが……」

玲奈がキョトンとしながらも、改めて感心したように、つぶやく。

「や、やめなさい。今はそんなこと、話すために呼んだわけじゃないから……」

慎一が少し赤くなりながら、玲奈を止めにかかる。

「え?」

桜がポカンと口を開ける。

「は?」

慎一も桜の反応にわけがわからず、聞き返す。

部屋に呼ばれた理由を桜が理解したのは、暫しの沈黙の後だった。

「夜明けのレイナ」前編 完

後編は、9/6掲載の予定

「夜明けのレイナ」後編

人間をはじめとする動物や植物に至るまで、すべての生き物は、霊的なエネルギーのフィールドですっぽりと覆われている。

オーラとは、この生体エネルギーの波動であるとされる。

生体エネルギーなので、オーラの色や輝きは、その生き物、人物の健康状態や精神状態によって大きな影響を受けると一般に言われているのであるが、科学的検証がどこまで行われているのか、桜も慎一もわからない。

ただ、桜は、生まれつき霊感が強かった。

小さな頃、親に連れられていった葬式の会場で、入り口でぽつんと立っているおばあさんを見つけ、それを母親に伝えて大目玉を食らった。それが、霊感というものを自覚した最初の出来事だったんだと、今では思う。

当時はよくわからなかったのだが、今から考えると、母親が怒ったのも当たり前だったと思う。その日、その葬式会場で行われていたのは、桜が目撃したおばあさんの葬儀だったのだから……。

そんな普通の人には見えない存在が、自分には見えるということを知ってから、桜はできるだけ霊と視線を合わさないように心がけた。

視線が合うと、大抵の霊は、自分の伝えたいことを代弁してもらおうと、桜についてくるのだ。

こちらの状況におかまいなしに、つきまとうのである。そして、訴えるのだ。ああして欲しい。伝えてくれ。本当はこうだったと――。

おかげで、桜の心はひどく疲労した。心、精神的にまいっただけじゃない。ひどい時には身体も疲労し、ただ歩くのでさえ苦痛になるほど、大きな負担がかかった。

なんとか、霊と目を合わさずに済ますことはできないか?

霊と生きている人間の区別はつかないか?

そこに至って桜は初めて、オーラの存在に気づいたのである。

そう、霊にはオーラが存在しなかったのだ。

そして、オーラの存在に目を向けるようになって以降、桜の霊視能力は少しずつ治まっていき、二十歳を過ぎた頃には、完全に見えなくなっていた。

唯一、その霊能力が発揮されるのは、相手の身体に触れた時だった。

桜は、玲奈の不可思議なオーラについて確かめるために、今、玲奈と身体的接触を試みようとしていた。

「それでは、玲奈お嬢様。私の手をにぎってください」

目を閉じたまま、差し出した桜の手を玲奈がそっと握る。

すべらかで小さな温かな手の感触とともに、桜の目蓋の裏に、不可思議な波紋が広がっていく。

桜は、ゆっくりと目を開けた。

普通なら、オーラに包まれた本人の姿が目に飛び込んでくるだけ……のはずだった。

え? うそ……。なんで二人?

目の前には、二人の玲奈が重なり合って見える。

目を閉じて眠ったような様子の玲奈を、後ろから抱きかかえるようにしている、もう一人の玲奈が見えるのだ。

幽霊? じゃないよね。守護霊……なの?

桜の心の囁きに気がついたのか、後ろにいる玲奈が桜を見詰め返す。

決して悪意をもった存在でないことはわかるのだが、その正体はこれまでに見たこともない類のものである。

何なの? あなた何者?

私ワ、モウ一人ノ玲奈。玲奈ヲ守ルノガ、私ノ役目。

桜の問いかけに、もう一人の玲奈がガチガチの固い平坦なイントネーションで答える。まるで、ロボットの合成言語のようだ。

訳わかんない。なぜ、二人なの?

二人デワナイ。一人。

そんないい加減なこと言って……。現に二人居るじゃない!

不思議なことに、桜が思ったことに、相手は躊躇なく答えてくれる。それが耳から言葉としてではなく、意識の中にぽっかりと浮かび上がってくるから不思議だ。霊感が強い桜にしても、このように明瞭に心の中で言葉を交わすのは、初めての経験だった。

そこで桜は、ふとオーラの輝きに気がつく。

良かった。玲奈お嬢様にもオーラがある。

けれど――。

あれ?

よく見ると、オーラがあるのは、前に居て眠るように目を閉じている玲奈だけだ。

後ろから玲奈を抱きしめているもう一人の玲奈には、そのオーラがない。しかも、前に居る玲奈のオーラの輝きはとても弱い。身体を接触させなければ見えなかったのも当然といえるくらい弱く微かな輝きだ。それは、普段目にしている玲奈の様子からすれば、信じられないほど不釣合いな位、弱いものでしかない。

そして――正体不明のもうひとりの玲奈の存在は、桜の予想をはるかに上回る不可思議な存在だ。

まさか……取りついてるの? 憑依霊とか、悪霊の類なの?

違ウ。余計ナ詮索ワシナイデ……。

後ろにいる玲奈が答える。それと同時に、目を閉じていた方の玲奈が、少し顔を上げる。その目がピクピクと動いてかすかに開かれる。

慎一は、取らないで……。

は?

桜が突然割り込んできた意識にハッとする。そう思う間に二人の玲奈は一つとなって、不思議な光景は見えなくなってしまう。

な、何なの? 今の……。

「どうかな?」

慎一の声が聞こえて、桜は瞼を開ける。ほんのわずかな時間、瞳を閉じていただけなのだが、まぶしいほどの光が飛び込んできて、思わず顔をしかめてしまう。

「何か……わかった?」

「あ、いえ……玲奈が二人いたの……」

桜は、慎一に今見た光景をどう説明すればいいのか、悩んでしまう。

あれは霊的存在だから、魂ってこと?

けれど、一人の人間に二つの魂が存在するなんて、これまで見たことも聞いたこともない。では何かと言われれば、霊かとも思うのだが、自信はない。

ひょっとして二重人格?

けれど、精神疾患患者を診たことがないため、桜には、その違いもよくわからない。

「はあ?」

案の定、慎一は桜の答えに戸惑っている。

桜が、とにかく見た光景のありのままを説明しようとしたその時だった。

目を開いた玲奈が顔を上げて、ぽつりとつぶやいた。

「玲奈も、わかった……」

慎一と桜のやり取りを聞いていた玲奈が、不意に二人の会話に入ってくる。

「桜は……慎一に発情してる」

突然の問題発言に、慎一も桜もびっくりする。

「ええっ!」

「玲奈っ! ダメだよ。そんな失礼なこと……言っちゃあ」

慎一は真っ赤になって、玲奈の頭をコツンと叩いて戒めたが、次の瞬間、その手が止まってしまう。

「……!」

玲奈の目に、涙が光っていた。

目蓋にあふれる涙は次第に増えて、やがて白い頬をツーッと伝って落ちていく。ポッポッと、涙の雫が玲奈の白いブラウスの胸に垂れて、染みをつくる。

「発情……。性的興奮状態。桜は慎一のこと……。イヤ……」

「な、何を急に……」

「桜は……オッパイも大きい。美人。大人。体に障害もない。健康。慎一とお似合い。結婚。法的にも問題はない。でも玲奈は……イヤ」

玲奈の口調はいつもと変わらないが、そこに普段まったく現れない玲奈の気持ちが入っているのに気づいて、慎一は驚く。

玲奈が、動揺してる?

「玲奈……」

「玲奈は自分勝手。我がまま。慎一が桜と一緒だと、厭。二人で話しているのが、厭。なぜかはわからないけど、厭……」

桜は、玲奈が自分に焼きもちを焼いているのだと気づく。

ええっ? じゃ、玲奈お嬢様は、慎一さんを好きになってしまったの?

最悪だ。玲奈お嬢様の方から慎一を誘ってしまうようになったら、もはや危ない関係になってしまうのは、時間の問題だ。

「慎一は、今、玲奈を叩いた。頭を叩いた。でも……頭は痛くない。胸が痛い。締め付けられるように……とても痛い……」

玲奈が一生懸命あふれてくる涙を堪えて震えているのを見て、慎一は思わず玲奈を抱きしめる。

「ごめん。玲奈の気持ちに気づいてやれなくて……ごめん」

「玲奈は……悪い子になる。慎一は、悪いことは嫌い。玲奈も……悪いことは嫌い。桜は何も悪いことしてないのに……玲奈は桜が嫌い……。それは悪いこと。慎一は悪い子は嫌いだから、玲奈は桜を嫌ってはいけない……。なのに……玲奈は桜を嫌って……悪い子になろうと……する」

玲奈は、慎一の腕の中で、とうとうしゃくりあげながら泣きはじめてしまう。

心を押し殺したような悲痛な泣き声が、邸内に響きわたる。

「桜さん……。ごめん。席をはずしてください。僕と玲奈、二人だけにしてくれないか? ほんの……少しでいいから……」

慎一の頼みに、コクコクと頷いて、桜は慎一の部屋を出るしかない。

部屋を出て扉を閉めると、市村たちが大慌てで、階段を駆け上がってくるところだった。

「何が? 何をしたの? 玲奈お嬢様に、何があったの?」

市村が桜を問い詰める。

「玲奈お嬢様が……恋を……してしまいました……」

「恋い? 一体何を言ってるの? お嬢様は、どこ?」

市村は桜のそばを抜けて、慎一の部屋へ向かおうとする。

「待ってください。今は……そのままにしてあげて……」

桜は、市村の行く手を阻んで両手を広げる。

「何をするの! そこをどきなさい! 玲奈お嬢様のあの泣きようは、ただ事じゃないわ。玲奈お嬢様に、もしものことがあったら……」

市村の顔は怒りのためか朱に染まっていて、桜も一瞬たじろいでしまったくらい迫力がある。その顔は、桜が初めて見るものだったが、桜は何とか踏みとどまる。

「大丈夫ですよ。たぶん……」

「何を言ってるの。私は玲奈お嬢様がここに来てから、ずっと面倒を見てきたけど、これまで一度も玲奈お嬢様が泣いたのを見たことがないのよ。これが、どれほどたいへんなことか、わかるでしょう?」

「だから……ですよ。今は、慎一さんに任せるしかない……と、思いませんか?」

市村と桜の視線が空中でぶつかる。火花が散るような緊張感が、その場に走る。

無言の対立が続く。

「桜……。慎一を信じてるんだ……」

深雪が、やれやれといった様子で間に入ってくる。

「彼は、重度のロマンチストよ。だから、玲奈お嬢様にひどいことはしないわ。絶対に!」

桜が答える。

「取られてもいいの? 慎一を……」

そばで様子を見守っていた香取が確認する。

「百万が手に入らないのは惜しいけど……。仕方ないんじゃない?」

桜が言って、市村が青ざめる。

「なんてこと言うの! あなたたち、玲奈お嬢様が、あの男の毒牙にかかってもいいと言うの?」

「毒牙なんて、大袈裟すぎます。それに、一昨日、哲夫様が来た時、玲奈お嬢様を守ったのは慎一さんですよ」

若葉が冷静に事実を指摘して、慎一を弁護する。そこまで言われると、市村も黙ってしまうしかない。

あの時。

市村でもためらわざるを得なかった状況の中で、慎一がとっさに行動して玲奈を守ったことは事実だったからだ。

「そうだな。ま、どうせ大して大きくないし……。何かあったとしても、大丈夫じゃないの?」

深雪の言葉に、全員が凍りついたように振り向く。

「あんた! 慎一の……見たの?」

「いつの間に?」

「まさか、本当に寝込みを襲ったの?」

「あ……いや。あははははっ。慎一がお風呂に入ってたのを、隠しカメラでチョチョイと操作したら……、マジックミラー越しにでーんと……。あは。偶然だよ。偶然」

はああ~っ。

全員が大きなため息をついたところで、扉が開いて、玲奈を抱きかかえた慎一が出てくる。その腕の中で、玲奈は静かに眠っていた。両目の周囲に涙の乾いた後がくっきりと残っている。

「静かに!」

慎一の言葉に市村をはじめ、そこにいる全員がピタリと静かになる。

「泣きつかれて寝ちゃったから、ベッドまで連れてく。そこを通してくれるかな?」

「一体、どうするおつもり?」

市村の厳しい追及に、慎一はうろたえる。

一階の居間のテーブルで、慎一や市村、そして桜は、状況の確認をしていた。

香取と深雪は台所で遅い夜食の準備、若葉は二階の寝室で眠っている玲奈の様子を見ている。

玲奈が眠ったままなので、夕食は暗黙のうちにパスされた。

コーヒーと紅茶の香りが漂い、夜が次第に更けていく。

「どうするって……言われても」

口ごもる慎一を前に、市村は玲奈の秘密を話す時が来たのだと感じた。

「あなたにその気はないかもしれないけど、玲奈お嬢様は、あなたに――興味を持ってしまった……。いえ、たぶん、恋をしてしまったのでしょうね。自分でも知らないうちに……」

「……」

市村の言葉に、慎一は黙ってしまう。

何と答えればいいのか、とまどうばかりだ。

「お嬢様のお気持ちに応えるにしろ、応えないにしろ、いい加減な対応だけは許さないから、そのつもりでいなさい」

市村の言葉に、慎一はただ黙ってうなずく。

「責任ある対応をとってもらうためにも、あなたには、玲奈お嬢様のことを知ってもらわなければならないわね。でも、私がこれから話すことは、財閥・奥入瀬グループ一族、総裁の宗次郎様も含めた秘密、闇の部分が関わってくる。だから……絶対に誰にも話してはいけない。もし、話したりしたら――あなたのためにならない。いいわね」

市村はそう断ってから、玲奈の過去を語り始めた。

前にも言ったけど、私は、玲奈お嬢様が初めてここに来た時から、お嬢様のことを知ってるの。

初めてここに玲奈お嬢様が連れてこられた時、お嬢様は、包帯だらけで病院を退院したばかりだったの。その時の様子はショッキングだったから、今でもはっきり覚えてる。まるで、ミイラ男か何かみたいだった。

包帯の間から覗く目も死んだようなうつろな目で、本当にこのまま死んでしまうんじゃないかって、本気で思ったわ。

それでも、ベッドで死んだように眠る玲奈お嬢様の手を触ってみると、温もりが確かにあって、握ってあげると握り返してくれて……。

「ああこの子はまだ、生きているんだ」って感じて、できるだけのことをしようって心に誓ったの。

二週間ほどして包帯がとれた時、私は宗次郎様から、玲奈お嬢様がどうしてこんなことになってしまったか、聞かされたわ。

奥入瀬グループ総裁となった宗次郎様の財産を巡る争いは、あの時から激しかった。

玲奈の兄だけじゃない。宗次郎様の兄弟まで加わって、少しでも競争相手を減らそうと、まさに骨肉の争いになっていたの。

急逝した宗次郎様の実の兄・慶一郎様の死因についても、表向きは病死だけど、毒殺されたという噂は私の知る限り事実だと思う。それ以外でも何人か、死人が出ているはず。

今となっては、誰が仕組んだのかわからないけど、玲奈お嬢様の方も、交通事故に見せかけて殺そうとしたんだと思う。

幸い一命はとりとめたけど、脳への障害、手足の骨折、そして生まれた時からの様々な障害が重なって、もう普通の生活はできない、一生寝たきり、意識も戻らないかもしれないって医者からも告げられたほどだった。

それでも宗次郎様は、諦めなかった。

宗次郎様にとって、持って生まれた障害故に、お金に対する欲望も執着もない、素直で純粋な心を持った娘・玲奈の存在は、それほど大きなものだったの。

だから――愛する娘の治療のために、莫大な資産を売り払ったと聞いてる。

それがよけいに、一族の反感を招いたけれど……。

でも、そこでついに奇跡が起こったの。

玲奈お嬢様が、目覚めたの。

それからは、本当に赤ちゃんが成長するのを、早回しで再現するようなものだった。

朝、声を出すようになったと喜んでいたら、夕方には片言の言葉を話しはじめる。

翌日、文字に興味を持ったと思ったら、その日の午後には、文字を理解し、書物を読み始めるという具合に――。

宗次郎様は、それを見て私に言ったわ。

「玲奈の身体には、驚異のテクノロジーが隠されている。それは、玲奈のためのもの。だから、私がいなくなっても、娘を――玲奈を守って欲しい」って。

私は、その意味を、当時、グループ内で奪い合いになっていた先端科学技術特許についての情報が暗号か何かの形で隠されていて、その秘密を守れという意味かと思ったんだけど、玲奈お嬢様の成長を見て、そんなこと、どうでもよくなったわ。

宗次郎様は、その後、何度かここを訪れて玲奈お嬢様の様子をご覧になっていったけど、それ以上の指示はなさらなかったわ。ただ、喜びの涙で顔を濡らして、玲奈お嬢様の手をとり抱きしめただけだった。

本当は、もっと側にいたかったはず。

でもそうすれば、玲奈お嬢様に危険が及ぶ。そのジレンマの中で、宗次郎様は、私に玲奈お嬢様を託したの。宗次郎様にとって一番大切なものを、私に。

だから、テクノロジーがどうとか、先端科学技術がどうとか、そんなもの関係ない。人間は、機械じゃないのよ。私にとっては、玲奈お嬢様自身の成長の方が、人間の起こした奇跡の方が重要なんじゃないかって思う。

そしてその方が、はるかに大切なことだと思ってる。

市村の説明をそこまで聞いて、慎一が質問する。

「玲奈は……何か、最先端の医療を受けて、治療したってことじゃないですか? 例えば、バイオテクノロジーとか、何だっけ? そう、遺伝子治療とか……を使ったもので……」

「私にはよくわからないわ。でも、もしそうだとしたら、とんでもない技術なんでしょうね。その秘密めいたものが、もし玲奈お嬢様の身体の中にあるとしたら、隠されているのだとしたら……あなたはどうするの? 今まで面倒を見て来て、いろいろな面で問題があるのはご存知でしょう? 玲奈お嬢様が何か普通の人間とちがうかもしれないと知って恐い? 恐くなる? 嫌いになるの?」

市村が、挑むように慎一を追及する。

「……はっきり言って……。僕も、そんなことはどうでもいいと思っています。それよりも玲奈の障害の方が、今は重いと思います。貧乏学生の僕だけの力じゃ、玲奈を支えていくことなんか、とても、できそうにありません。これまでどおりの生活を続けさせることも……できないでしょう。これはまちがいのない事実です。だから――せめて、歩けるようになれば……」

「あなた、本気で言ってる?」

市村は、慎一の言葉の裏に隠された思いを知って、あきれたように言う。

「わかりません。一時の気の迷いから言ってるのかも……。でも、僕は玲奈に出会った。そして、玲奈が、本気で僕のことを好きになってくれたのだとしたら……。僕は、彼女の気持ちに応えたい……。これはウソじゃありません。僕の本心だと思います」

「世間知らずのロマンチストの答えね」

「市村さんから見れば……そうかもしれません。否定はしません」

「……歩けるようになったら、玲奈お嬢様を連れていくつもり? それとも――映画みたいに、攫っていく?」

「それは飛躍しすぎですよ。今の僕にできるのは……約束だけです。いつか、必ず迎えに来るという……か」

「あなた、本当に固いわね。玲奈お嬢様と離れても平気なの? 離れている間に、何が起こるかわからないのに?」

「そう言われると、弱いです」

慎一の答えを聞いて市村は頭をふり、仕方がないと言う様子で付け加える。

「それに……大事なことを忘れてる。玲奈お嬢様には、莫大な資産がついてくるのよ。本当にあなたが、玲奈お嬢様のことを思って受け入れてくれるなら、宗次郎様は十分な資産を分けてくれるはずよ。だから……」

「まってください。それは……あまりにも打算的すぎて……僕にはちょっと……。資産をもらってしまったら自分自身が堕落しそうだし……。それに……その財産を狙う人たちから玲奈が狙われる危険が続くじゃないですか。それじゃあ、ダメですよ」

「じゃあ、どうするおつもり。もうすぐ八月も終わる。あなたのアルバイトの期間も、残り一週間ちょっとしかない。玲奈お嬢様を置いて、そのまま帰るつもり?」

「……」

市村の遠慮のない追求に、慎一は黙ってしまうしかない。

「あなたが了解してくれるなら、私から宗次郎様にお願いして、家庭教師のアルバイトを続けることもできるわ。宗次郎様なら、きっと認めてくださいます」

「少し、考えさせてください。場合によっては、お父さんと話してみたいと思いますし、大学の方も手続きをしないといけないし……」

しばらくの沈黙。

沈黙を破ったのは、桜だった。

「あの――言いにくいことなんですけど……」

「?」

桜は、慎一と市村の視線を受けて、少し縮こまりながら続ける。

「その……玲奈お嬢様には……二人の人格がいます。さっき、触れた時にわかりました」

「それ、桜さんの霊視の結果?」

慎一が確認する。

「ええ」

「人格が二人って……。玲奈とは別の人間の魂が……玲奈に取り付いているってこと?」

「桜っ。また、何をバカなことを……」

市村がたしなめるが、桜は負けていない。

「霊魂じゃないです。二重人格……みたいなものだと思います」

「え? 二重人格って……性格がころころ変わるって奴だよ……ね?」

慎一も半信半疑になる。

「はい」

「そんなのありえないよ。玲奈の性格が変わるとこなんて、見たことない――」

「いえ、玲奈お嬢様の本当の人格は、眠ったままなんです。たぶん……あの事故で怪我をした時からずっと……。だから、私たちの誰も、その……本当の人格に会ったことがないんです。私たちが知っている人格は、もう一人の魂のない人格。とても冷静で信じられないほど知的な人格。それだと思います」

桜は、一生懸命自分の考えを説明しようとするが、うまくいかない。桜自身、二重人格とは言ったものの、その表現が正しいのかどうか自信はない。ただ、一番近い表現として使ってみただけにすぎないのだ。

「なんてこと言うの! 桜さん。玲奈お嬢様が、心の病か何かになっているみたいなこと言うなんて……。いい加減なこと言うと、ただじゃおきませんよ!」

「市村さんも知ってるでしょう? 私の霊感が本物だってこと。いい加減なことじゃない! 私、さっき、玲奈お嬢様に直に触れて、心を覗いたの。そしたら、お嬢様が二人いたの! そこで眠っていたはずのお嬢様の心が――人格が、急に目を覚まして……。逆に、私の心の底まで見透かされてしまって……こんなことに……」

「え? ええええっ?」

慎一が驚きの声をあげる。

桜の方は、少し赤くなりながらも、観念したように白状する。

「もう……正直に言うわ。私、わりと慎一のこと、気に入ってたの。だから、部屋に呼ばれたとき、期待しちゃって……。そしたら、玲奈お嬢様まで居て、驚いちゃって……。それで、バレちゃったんだと思う。私の――気持ち……」

「し、知らなかった……」

慎一と桜が少し赤くなりながら、見詰め合う。

「とにかく! 慎一さんには玲奈お嬢様のためにも、早く結論を出してくれないと……」

「そんな……。僕の一生に関わることなのに……」

飛び上がって驚く慎一を見て、市村は冷ややかな視線を向ける。

「何を勘違いしてるの? あなたが決めるのは、家庭教師のバイトを続けるかどうかということよ」

「え……? 僕はてっきり……」

「はあぁぁぁっ。勝手に先に話を進めないでちょうだい。私は、まだ、あなたと玲奈お嬢様がお付き合いすることを認めたわけじゃない。うぬぼれないで」

市村が、ピシッと慎一に釘をさす。

と、その時、二階の階段の上から、若葉が声をかける。

「市村さん。慎一さん。玲奈お嬢様が目を覚ましました」

市村は、顎で慎一に「行け」と合図する。

慎一は、立ち上がると二階へと上がっていった。しばらくすると、慎一に代わって若葉が降りてくる。

「なんで二人きりにするの。そのままそばで、見張っていてちょうだい」

市村がイライラしたように、若葉の対応を責める。

「玲奈お嬢様に追い出されたんです。仕方ありません」

「あぁぁっ」

市村は、深いため息をついて、頭を抱えるばかりだ。

「宗次郎様に、この状況を伝えるしかないわね。お怒りにならなければいいけど……」

「大丈夫です。宗次郎様は、お嬢様のことを一番に考えてくれます」

「そうですよ。これは玲奈お嬢様にとって、幸せなことかもしれません」

若葉と桜が、市村に声をかける。

「時間が――。時間がないのよ。もう」

慎一の答えを待つまでもない。慎一の家庭教師の期間を延長するしかないなら、秘書の佐伯に連絡して、慎一の大学に休学届を出させないと――。

市村は二人のメイドのかけた言葉を無視して、一人考え込む。

夜は、さらに更けていった。

セミダブルベッドの上で、玲奈は慎一に抱きついたまま離れない。

「れ、玲奈っ。そんなに強く抱きしめなくても……。いなくなったりしないから」

慎一は、玲奈をどう扱っていいか、困惑するばかりだ。

白く輝くような長い髪が、慎一の胸に流れるようにカーブを描き、透き通るように白い頬がその間からみえる。

慎一には、こんな美少女に抱きしめられているという現実が信じられない。

「…………」

玲奈は、何も答えない。

ただひたすら、黙ってしがみつくだけだ。

そんな一生懸命な様子に、慎一は愛おしさを感じる。静かに、玲奈の頭をなでる。くりかえし、くりかえし。

そして、慎一は寄せてくる睡魔に勝てず、とうとうそのまま眠り込んでしまった。

洋館は、かなり標高が高い高原地帯に建てられていた。夏でも涼しい上に、海側から吹き込んだ湿気を含んだ空気と、近くにある高山から吹き降ろす冷気がぶつかって、時折、濃い霧を発生させる。

特にその日の朝は、南の海から北上してくる台風七号「マルタ」の影響で、一段と濃い霧が発生していた。

「慎一。朝。起きて」

先に起きた玲奈が、隣に寝ている慎一をゆすって起こす。

慎一は腕枕でしびれている右腕をさすりながら、むっくりと上体を起こす。

「お早う。慎一」

「あ、お早う……玲奈」

あの日から、玲奈は慎一にますますくっつくようになってしまった。もちろん、寝るのも一緒だ。

「お早うございます。玲奈お嬢様。慎一さん」

「うわっ! お、お早う……」

市村の冷たい声が突然耳に飛び込んできて、慎一の寝ぼけていた目が一瞬にして目覚める。

「何も……してないでしょうね?」

「はい……」

「お早う。玲奈は、昨日も慎一と寝た……。人肌の感触。ぬくもり。とても気持ちよい。玲奈は、慎一と一緒だと心が安らぐ」

玲奈が、確認するようにつぶやく。その言葉には、少しだけ玲奈のうれしそうな感情が混ざっている。

「やめてくれ。そんな誤解を招くような表現……」

慎一は、市村の耳が怒りを抑えるように、ピクピク動くのを見て、はらはらする。

市村は、今の状態ががまんならず、毎朝、玲奈が起きる時間に部屋にやってくるのだ。

慎一は、スルリと玲奈より先にベッドから抜け出す。

「じゃ、僕、日課のジョギングに行ってくるから……。玲奈のこと、頼みます」

「慎一!」

玲奈が、心細い声で慎一を呼び止める。

「だいじょうぶです。慎一さんは、いつもの日課のジョギングに行くだけです。ただ、このあたりを三十分程度走ってくるだけですよ」

市村が玲奈を安心させようと話しかけ、慎一は部屋を出る時に軽く手を振る。

「あとで」

ドアを後ろ手で閉めて、自分の部屋に戻ると、慎一は大きなあくびをした。

ここのところ、少し寝不足だ。その原因は……。

何もしないわけ……ないじゃないか……。

自分の手の平を見つめる。

パジャマ越しに、つい玲奈の胸に触れてしまったのは、一昨日の晩だ。小さな胸だったけど、布越しに感じた先端部分の感触を、今でもはっきり覚えている。昨夜は、玲奈の額につい、キスまでしてしまってる。シーツと毛布に包まりながら、年頃の男女がベッドで一緒に寝るのだ。興奮しないわけがない。特に、慎一にとっては、あまりにも刺激が強すぎる。

氷のような冷たい水で顔を洗い、両手でパンパンと両頬を叩く。

まどろみの中に浸っていた頭が、次第にクリアになっていく。スポーツウェアに着替えた慎一は、一階へ降りる。

「お早うございます。慎一さん」

「ああ。お早う」

若葉と階段ですれ違う。

玲奈の世話は、市村と若葉が中心だ。桜は、自分がいると刺激してしまうということで、できるだけ二階へは行かないようにしていると聞いている。それを聞くと申し訳ない気がしてくる。慎一としては玲奈を説得して皆と仲良くして欲しいと思うのだが、そう簡単に割り切れるものでもないのだろう。

玄関のドアを開けると、湿気を含んだ空気がどっと押し寄せてくる。

白い雲に包まれたかのような景色が、目の前に広がる。視界は五メートルもあるだろうか?

「すごい霧だな……」

一瞬出かけるのを躊躇したものの、危険なら歩く程度にして戻ればいいと考えて、慎一は飛び出した。

湿った生温かい空気がまとわりついて、朝の爽快さはまったく感じられない。

洋館の前の小さな通りを下り、道路に出る。普段なら、そこから近くにある村の全景が見渡せるはずなのだが、ミルク色した霧が完全に視界を遮り、何も見えない。

吹く風もほとんどないため、あたり一面、さらに視界が悪くなっていく。

二、三十メートルも走っただろうか、前方から光が見えたかと思うと、大きなトラックが突然目の前に飛び出してきて、慎一は慌てて避ける。

運転手の方は、前方の視界に注意を取られ、道路脇にいた慎一の姿にまったく気づいていなかったようだ。

ここは危ない。

慎一は、森側を走るため、道路を横断する。

しかし、そのまま進んで行くと、今度は後ろからエンジン音が響いてきて、軽トラックが慎一のそばをあっという間に追い越していく。あわてて、路肩から草むらに飛び込んで難を逃れる。

霧の状況を考えれば、今日のジョギングは危険だ。

慎一は、洋館に引き返しはじめた。

見覚えのある小さな通りへの入り口を見つけ、ゆるやかな坂道を登っていく。しかし、洋館の姿はまったく現れない。右手に見えるのは見知らぬロッジだけだ。

「?」

慎一の目に、ロッジの前に掲げられた赤錆びた表札が飛び込んでくる。

OKUIRISE GROUP……奥入瀬グループ? 同じ?

表札の下には、ナンバー3の番号が書かれたプレートがついている。

奥入瀬の別荘は、あの洋館だけではないのだろうか? それともグループの関係者とか、一族の別の人間の別荘が周囲に数多くあるということなのか?

洋館の秘密を知らない慎一は、首を傾げるばかりだ。そうこうして、考え事をして歩いている間に、慎一は完全に道を見失ってしまっていた……。

霧が少し晴れてきて、慎一が洋館に戻ってきたのは、1時間程した頃だった。

洋館の前で、慎一は突然玄関から飛び出してきた市村にとっつかまれた。

「玲奈は? 玲奈お嬢様は?」

「は?」

「さっき、あなたを迎えるといって、裏口から出て行ったはずよ。道の途中で会わなかったの?」

「玲奈が……外に出ているんですか?」

「止めたのよ。当たり前でしょう。そしたら急にいなくなったから……。だから、きっとあなたを追って……」

慎一は慌てて玄関前から通りに出て、裏口に向かう。

裏口前の駐車場、車庫の前の広場では、桜があたりをきょろきょろ見渡している。

「桜さん! 玲奈は?」

慎一の問いかけに桜は首をふる。

霧は依然として晴れない。しかも再び濃さを増していく気配だ。

「危険だ。道路に出たりしたら……」

慎一は慌てて、通りを下り、道路の方へ向かう。しかし、どこにも玲奈の姿は見えない。慎一はあせった。

「れいなーっ!」

「玲奈お嬢様ーっ!」

洋館の方からは、市村たちが玲奈を呼ぶ声がする。

返事がないということは、聞こえないほど離れたところにいるということか?

それとも事故にあって……。

慎一の心に悪い予感が沸き起こり、心臓の鼓動がドキドキと高まっていく。

どうする? 道路を戻ってきたときに会わなかったということは、すれ違ったか、反対方向へ行ってしまったか? まさか山道を登っていくということはないだろう。玲奈は車椅子なのだから、そんなこと、できるはずがない。では、車椅子のままで、そんなに遠くまでいけるのか?

いたたまれなくなり、慎一は思わず大声で玲奈の名前を呼ぶ。

「れいなーっ!」

応答は……ない? けれど、かすかな気配を感じて、振り向くと、霧の中から車椅子に乗った玲奈が現れた。

「ここにいる」

玲奈の冷静な声に、慎一はほっとしたものの、つい怒ってしまう。

「ばかっ! なんで一人で家から出るんだ。危ないだろ!」

「知ってる。でも、この程度なら許容範囲内と判断した。市村さんは、玲奈の希望を聞いてくれない。だから一人で出た。今朝は、霧が濃い。紫外線を遮ってくれる。その点からも危険は少ないと判断した」

「だからって……返事もしないで、みんなを心配させて……」

「返事をすれば、連れ戻される。だから返事は保留した」

淡々と答える玲奈に、慎一は思わず手が出てしまう。ごつんと玲奈の頭を叩く。

「痛い……」

「当たり前だ! みんな玲奈に何かあったかと心配しているんだぞ。勝手なことをして、それでいいと思っているのか?」

「玲奈は、慎一を迎えたいと思った。迎える方を優先したかった。誰よりも早く、慎一を迎えたかった。ただ、それだけ」

そう答える玲奈の瞳に、みるみる涙があふれてくる。

「……勝手なこと……。一人で何もできない玲奈には、その言葉はとても悲しい。叩かれた頭よりも……痛い」

慎一は、玲奈の言葉に思わずドキリとした。

玲奈は、今日初めて、メイド長の市村の制止を振り切って、自分の意志で行動したのだ。洋館の中だけで、決められた範囲内だけで行動していた玲奈にとって、今回の行動は、慎一たちが想像する以上に意味があることだったのだろう。

「玲奈は、理解した。玲奈には行動の自由がない……。籠の中の鳥。玲奈は今まで、病気だから、歩けないからと諦めていた。でも、ちがう。ちがうということを知って、よけい悲しい」

「ちがうって!」

慎一は思わず玲奈の両肩をつかんで、目線を合わせる。

玲奈は慌てて、視線を逸らせる。

「ちがわない! 玲奈は……小さな子供じゃない! 危険かどうか、一人で判断できる。でも、玲奈は翼のない小鳥。しかも籠の中の小鳥……」

「一人でも、大丈夫だって言うのかよ。歩けないくせ……に……」

慎一は、玲奈の頑固さに切れかかり、つい言い過ぎてしまう。

「……」

「ごめん。言い過ぎた……」

慎一が玲奈をなだめようと伸ばした手を、玲奈は払いのける。

玲奈は、口を真一文字に結んで、何も言わない。けど、その感情は明白だ。

怒ってるよ。まいったな。

慎一は、困ってしまう。どうしていいかわからない。

「玲奈お嬢様ーっ!」

市村たちが、玲奈を探す声が次第にこっちに近づいてくる。

「こっちでーす!」

慎一はそれに応えて、玲奈から少しだけ離れ、霧の中で動く人影らしきものに手をふって合図を送る。ふりかえって、玲奈の様子を確認する。

「……?」

玲奈は、かがんで車椅子の足置きを畳み、両足を地面に降ろしていた。そして、ゆっくり両手で車椅子の肘置きに手をつき、立ち上がろうともがき始める。

無茶だ……。

慎一の心の声が聞こえたのか、玲奈がムッとした顔をする。

それと同時に玲奈の身体がスッと完全に立ち上がった。ゆらゆらと暫く前後左右に揺れていたが、それでも次第次第に安定してくる。

玲奈の表情には、うれしいといった感情は見えない。

強張った顔で、必死にバランスをとっているのが精一杯という感じだ。

「れ、玲奈……。お前……」

「翼だけでも……取り戻したい。玲奈は、もう、ひとりぼっちは……イヤ。玲奈は、慎一と一緒に……歩きたい……」

玲奈の片足がほんのわずかだけ上がる。摺り足のような感じで、一歩、また一歩と慎一の方へと向かってくる。

「お、お嬢様っ!」

「え? うそおーっ!」

霧の中から現れた市村と桜が、玲奈を見て驚く。慎一の方は、玲奈の一途な思いの強さに圧倒され、感動のあまり声も出ない。

しかし、一気に歩けるようになるわけがない。玲奈がバランスを崩し倒れこむ。咄嗟に慎一が前から抱きしめて受け止める。

玲奈が顔をあげる。

「玲奈は、歩ける。きっと……。だから……」

「ああ。歩けるようになる。きっと。絶対に!」

慎一は、玲奈の言葉にただ頷くだけだった。

奇跡というのは、こんなにも突然訪れるものなのだろうか。

慎一は、これまで、玲奈のリハビリを手伝いながら、初めて一人で立って歩くシーンを幾度も想像していた。何かのきっかけで、無意識のうちに立ってしまう。

そんな、感動的なシチュエーションばかりを想像していた。

今朝、玲奈は立った。一人で。しかも自分の意思で立ったのだ。そのシーンを思い出すたびに、体の中をゾクゾクと熱い感動が流れる。

いつも冷めた言葉遣いをする玲奈が見せた熱く強い意思に、慎一は驚くと同時に、玲奈の中で何かが変わりつつあるのを感じる。

冷めた言葉の裏に、これまでになかった一途な思い、熱いハートの存在が感じられる。直接言葉として出てこない分だけ、慎一も冷静でいられるが、その秘めた思いを直接向けられると、どう対応していいかわからなくなりそうだ。

慎一は、桜がつい先日言った言葉を思い出す。

玲奈の中に眠ったままの人格がいる?

玲奈は、その人格が目覚めると消えてしまうのだろうか? すると、今、僕に好意を寄せている玲奈は消えてしまうのだろうか?

慎一は、それを考えると不安で、いてもたってもいられなくなる。

今朝、初めて立って歩いた玲奈は、リハビリでも信じられないほどの上達を見せた。

市村は、それを玲奈の父・宗次郎に伝え、慎一は初めて、宗次郎と電話で話す機会を持つことができた。

「ありがとう……」

電話の向こうから聴こえてくる、玲奈の父・宗次郎の言葉は、少し湿ったような印象がこもっている。

「いえ……。僕の力じゃありません。玲奈が、自分の力で立ったんです」

「いや、君のおかげだよ。心から礼を言う」

電話のむこうの宗次郎。

慎一は、気になっていることを尋ねるチャンスは、今しかないと感じた。

「あの、質問していいですか?」

「なんだね?」

「玲奈のこと……。玲奈がとてもたいへんな手術を受けたと聞いたんですけど……どんな手術なのか……教えていただけないでしょうか?」

慎一は、宗次郎が気分を悪くしないように、慎重に言葉を選ぶ。

「……聞いて――。聞いてどうするね?」

「あ、いえ、その……。僕、玲奈のこと……とても気になって……。どんなことでもいい。知りたいんです。小さい時は、どうだったとか。どんな生活、人生を歩んできたのか、どんなことが好きなのかとか、なんでもいいんです。玲奈のことを知って、玲奈のために、何かできることがあれば……僕は……なんでもやってあげたいんです」

慎一は、懸命に自分の思いを伝える言葉を連ねた。

「……玲奈のことが、好きなのかね?」

宗次郎のストレートな言葉は、意外なほど静かだが、慎一は自分が試されているようで、ますます緊張してしまう。

「はい。……愛おしい……と思ってます……」

慎一は、あえて「好き」という言葉を避けて、そこに自分の素直な思いを込めた言葉を選んだつもりだった。

「……愛おしいか……。いい響きだ…。君の人柄や性格は、こっちでいろいろと調べさせてもらった。君は、本当に玲奈のために……良くやってくれている。君なら、玲奈の全てを知っても……。玲奈のことを任せてもだいじょうぶかもしれないな」

宗次郎は、慎一の返事を受け入れてくれた。そして、そこに、NOの意思は含まれていないと知って、慎一は少しホッとした。

「それでも――。その話は、いつか日を改めて伝えることにしよう」

「あ、ありがとうござます」

「玲奈のこと……。よろしく頼む……」

「はい」

宗次郎からの電話はそれで終り、慎一は大きな達成感に包まれた……。

それなのに、なぜか焦りのようなものを感じている自分がいた。

この不安感の正体は、一体何なんだ?

玲奈は、どんどん変わっている。

それはまぎれもない事実だ。

そして玲奈が変わってしまうことが必然なら、玲奈の僕に対する気持ちも、やがて冷めてしまう、あるいは消えてしまうかもしれない。

あるいは、一時的なものだったということで、翌日から「あんた誰?」と厳しい言葉を浴びせられるようになるかもしれない。

桜の言う二重人格の人間と会ったこともない慎一には、玲奈の変化を想像するしかない。けれど、ややもするとその想像は、ネガティブなものになりがちだった。

そうなったら、僕はふられることになるのか?

そう思うと、慎一の心は、切なさでキュンと締め付けられる。

玲奈の心が、僕のことを好きなまま、変わらないでいてくれたら……。

そう思う心を、もう一人の心が厳しく咎める。

それは、玲奈が歩けないままでいることを望むことにならないか?

夏休みももうすぐ終わる。それとともに、僕の家庭教師の契約期間も終わる。

玲奈は、もうすぐ歩けるようになるだろう。

その強い意思がある限り、それはまちがいない。

そして、完全に歩けるようになった時、玲奈の強い意思が、玲奈の心をどう変えていくのか、慎一はそれが心配で悶々としながら、頭の中でシミュレーションを繰り返すのだった。

夏の終り。

慎一は、契約期間終了を機に一旦、家へ帰るため、荷物をまとめていた。

玲奈は、今では車椅子なしで、壁や手すりを使って室内の移動ができるほど歩けるようになっていたが、昨日から慎一と顔を合わそうとしない。部屋にも入ることを禁じられているため、話もできない状況だ。

慎一は、一度、家に帰って父に説明した上で、できるだけ玲奈の家庭教師を続けようと考えていた。

けれど、慎一には、どうしても一度は家に帰らなければならない理由がある。

大学の件もあるが、母の百か日の法要があるのだ。父には、家庭教師のバイトでどうしても抜けられないと言うことで、九月の上旬まで延ばしてもらっている。二人の姉がいるものの、自分だけが抜けるわけにはいかない。そう思っていた。

窓をガタガタ鳴らす風の音を聞きながら、慎一は、一人、部屋で荷造りをしていた。

激しい雷雨が吹き荒れる中、しばらくして、慎一は、一階でなにやら騒ぎが起こっているのに気がついた。

こんな風雨の中、誰かが尋ねてきたわけでもないのに、妙にざわついているのだ。

慎一は、部屋を出て、階段を降りていった。

降りてきた慎一に気がついた若葉が、事情を告げた。

「宗次郎様が……。旦那様がお亡くなりになったそうです」

「え! いつ? だってこの前、電話で話したばかりなのに……」

突然の訃報に慎一も驚くばかりだ。つい声が大きくなる。

「本当です。市村さんに、旦那様の秘書の佐伯さんから電話がありましたので――」

「じゃ、どうするの。早く玲奈にも……知らせてあげないと……」

慎一は、玲奈に早く教えるべきだと考えた。

実の父親が亡くなったのなら、当然のことだ。

「まってください。市村さんにも確認してから、お話しすべきです」

「そ、それはそうかもしれないけど……。でも、なんで急に……」

「急に……ではないです。以前から旦那様は、入退院を繰り返していましたから……。慎一さんが旦那様にお会いしたのも、病院だとうかがっていますし――」

若葉が何をいまさらという顔で見つめる。

「ごめん。あの時、母が病院で亡くなってすぐのことだったんで、その時のこと、はっきりと覚えていないんだ。宗次郎さんと会ったこともまったく記憶にないんだ……」

慎一は、申し訳ないという感じで答える。

「そうだったんですか……。でも仕方がないですよね。お母様がお亡くなりになった直後だったなら……。私が聞いたところでは、慎一さんは、トイレで倒れていた旦那様を見つけて、応急措置をして旦那様の命を救ったんだそうです……。本当に立派です」

「病院の中だったって言うし、そんなに褒められるようなすごいことしてないと思うけど……。そう言われるとうれしいね。それより、市村さんは?」

「ご自分のお部屋で、少し考え事をするから、しばらく待ってるようにとの指示を受けました」

「そうか……」

慎一は、一階の奥にある市村の個室を見る。

締め切った扉の向こうで、市村なりに整理することがあるのだろう。慎一の方も、玲奈のことを考えると、このまま帰っていいものかと思う。

お父さんに電話してみるか。

慎一は、携帯を取りに部屋へ戻ることにした。

玲奈の父であり奥入瀬グループ総裁でもある宗次郎の突然の訃報は、市村にとっても大きなショックではあった。

それでも、昨年から体調を崩し、入退院を繰り返しつつ激務をこなしていることを知っていた市村にとっては、すでに前から覚悟していたことでもある。

だから、いよいよ来るものが来たという印象の方が、はるかに強い。

別れの挨拶は、前回ここを訪れた時に、とっくに済ませているつもりだ。

それは具体的な言葉にはしていなかったものの、宗次郎自身も同じだったと信じている。だから、お互い何のメッセージも残していないが、思いを託し託された間柄で、これからなすべき事はしっかりと把握しているつもりだった。

だから、様々な手はうち、準備を進めてきたという自負もある。

それでも――事態は、宗次郎様が考えていた時よりも深刻だ。

市村は、そう考えていた。

玲奈を宗次郎様の葬儀に参列させるのは、当然だろう。しかし、秘書の佐伯からの情報では、すでに弁護士へ遺書が渡されており、葬儀の後、親族へ公開されるのは時間の問題だという。

「市村先輩。気をつけてください。遺書が発表される前に、玲奈お嬢様に危険が及ぶ可能性は遥かに高くなっています……」

秘書の佐伯は、宗次郎の腹心の部下であるが、同時に元筆頭秘書として活躍した市村が育てた優秀な後輩の一人でもある。

皮膚感覚でキャッチする危険回避のための臭覚は、佐伯の右に出るものはいなかった。実際、グループの総裁就任を目前に控えた宗次郎の身辺に迫った危機を回避できたのも、彼の危険回避の臭覚に頼った面が大きかったという実績がある。

その彼からの警告なのだ。

玲奈お嬢様の命を狙う者たちが、再び襲ってくる可能性がある。人目につきにくい洋館は、格好の襲撃場所にもなるだろう。

「君しかいないのだ。玲奈のこと、頼んだぞ」

洋館へ初めて玲奈が連れてこられた時、宗次郎が初めて市村に頭を下げたシーンを思い出し、市村の目に涙がにじむ。

絶対。そう……絶対にお守りしてみせます!

市村は、心に強く誓って、以前から考えていた計画の実行を決意した。

この別荘にいる四人のメイドたちは、そのために選りすぐり、鍛え上げた優秀なスタッフたちだ。彼女たちは、過去、外見からは想像もつかないほどの悲惨な修羅場を経験してきていて、戦いとなれば、並みの男たちなど一蹴してしまうだけの実力と精神力を持っている。格闘技もそつなくこなし、なおかつ大抵の武器の扱いについても十分な経験を積んでいる。

今こそ、その隠された実力の一端が発揮される時。

地下室に隠した非合法の武器や装備を用意するため、市村は深雪たちを呼んだ。

国道から降りてきた三台の大型ワゴン車が、雨の中、ゆっくりと村の中の県道を走り抜けていく。

先頭の車に乗っているのは、ビジネスマン風の男数人と、あとはどう見ても警察のお世話になりそうな風体をした男達ばかりだ。

ワゴン車の群れは、村はずれの小高い丘の林の中にある別荘地へと向かっていく。目的地は、もちろん玲奈のいる洋館だ。途中で一台の灯油配達用の軽トラックと合流する。

しばらくして村はずれに出ると、先頭のワゴン車が電信柱のひとつで止まる。窓から銃口が覗き、やがてバスッというくぐもった音がして、切断された電線がブラーンと垂れ下がる。

車内で男の一人が確認する。

「電話線も中継器もすべてダウンしたか?」

「これで最後だ。電気も切られて、今頃大慌てしてるだろうさ」

白いワイシャツに黒の背広を引っ掛けただけの男が、サイレンサー付きの銃をしまいながら答える。

「よし。行くか……」

降りしきる雨の中、車の群れは再び、別荘地へ向けて走り出した。

照明が消え、市村は危険が迫りつつあることを察知した。

「深雪っ! 全員に銃は配った?」

「みんなに配ってます。予備弾倉も各自二つずつ。FMG9サブマシンガンも一応用意してありますが、どうします?」

「若葉と桜、香取に持たせなさい」

深雪がグロック17、オートマチックピストルをチェックして、肩から下げたホルスターに納める。メイド服のミニスカートの下からのぞく太腿には、ナイフを収容したガーターベルトが覗いている。その両手はフィンガーレスの皮手袋で固めていて、完全な戦闘態勢に移行している。

「桜は?」

「別館に脱出用のワゴン車を移動させています。配置完了後、連絡してくることになってます」

深雪がそう答えた直後、館内連絡用の電話が鳴り響き、すかさず香取が受話器を取る。

「はい。香取。え……? ダメ?」

香取が驚いて、受話器を市村に手渡す。

「どうしたの?」

「別邸に先に敵が来てしまいました。桜は、ワゴン車を放棄して、地下通路で後退するそうです」

「ちっ! 攻撃の拠点にしようって魂胆ね」

市村は、唇に手を当て、考え込む。

「桜っ! 敵は何人?」

「今、駐車場に入ってきたのは、ワゴン車が一台だけです。中から、五人ほど降りてきて、私が移動させたワゴン車を調べています。エンジンが温かいので、たぶん、私がこの別邸にいることも気づかれたと思います」

「わかった。じゃ、手筈どおり、地下通路から戻ってきて。ただし、入り口の扉は、ロックしないでね。そのまま開放していて構わないから……。ブービートラップの類も必要ないから……」

「え? でもそんなことしたら、地下通路を通って、敵が洋館に侵入してきますよ! クレイモア対人地雷なら簡単に殲滅できます」

「敵を通路に侵入させて、両側の出入り口を遠隔操作でシャットアウトします。通路内に閉じ込めて、敵の戦力を減らします! 閉じ込められたと知ったら、救出に人員を割く必要が出てくるから、さらに敵の戦力を減らせるし、トラップを警戒してうかつに飛び込めなくなるはず」

「あ……なるほど。桜。了解」

「気をつけて……」

洋館内は完全に真っ暗ではない。予備電源により、重要な部分の明かりは確保されている。それでも、市村は敵を欺くため、ロウソクや古いランプを総動員して、いかにも明り取りに苦労しているような様子を再現させる。

その間にも、洋館の外の路上に数台の車が停車して、大勢の人間が動き出す気配がしてくる。それは、降り続く雨の中でもわかるほど露骨で、こちらを完全に見くびっているのが手に取るようにわかる。

「問答無用で攻撃してくるほど、バカじゃないと思うけど。それなら、キャリバー、M2も引っ張り出してこようかしら」

ゴンゴンと激しくドアノッカーが叩きつけられる音が、邸内に響き渡る。対応を待つことなく、今度はドンドンと乱暴に玄関のドアが叩かれる。

市村は何食わぬ顔でドアを開ける。洋館の玄関前の広いひさしの下には、大勢の男たちがひしめくように立っていた。先頭に立っている黒い背広姿の男以外は、皆、チンピラか暴力団かという、ろくでもない風貌をした男たちばかりだ。

ギラついた目が一斉にメイド長の市村に向けられる。それでも、市村は動じることなく、男たちと向かい合う。

「奥入瀬グループ総裁・奥入瀬宗次郎様の奥方からのご命令だ。玲奈様を宗次郎様の入院している病院に連れて行く。迎えに来た」

先頭にいる黒い背広姿の男が、たんたんと用件を伝える。

「お帰りください。旦那様からのご命令でなければ、応じることはできません」

「総裁はお亡くなりだ。知ってるだろう? だから……」

「お言葉ですが……」

市村は、にやりと笑って断ろうとする。

「本当なの……?」

低いけどはっきりと伝わる声が、館内に響く。

玄関前にいた市村が振り返ると、慎一と若葉に支えられながら二階から降りてきた玲奈が、そこにいた。

「お嬢様……」

「本当ですよ。玲奈様。今朝、自宅の部屋で倒れていたところを発見された。急いで病院に運んだが、間に合わなかったそうだ……」

背広姿の男が、頭から流れてくる雨をハンカチで拭きながら冷たい声で事実を伝える。そこに配慮とか思いやりといった感情は、まったく感じられない。

「顔を見たいだろう? 最後のお別れを言いたいだろう? そのためにこうして迎えに来てやったんだ。なのに、こっちのわからず屋が邪魔しやがるんだ。何とかしろや」

市村は男の不遜な態度に我慢がならず、文句を言おうとした。

「玲奈は、お父様に会いたい。本当に……亡くなったのなら、最後にもう一度会いたいと思う。慎一たちも……一緒に行ってくれる? 玲奈は、今、誰かがそばにいないとダメ……」

玲奈は、慎一の方をふりかえって確認する。

「ああ。一緒に行くよ」

慎一が答える。

「私たちもお供いたします!」

若葉が答える。

「おいおい。ちょ――っと待った。俺たちは玲奈様だけをお連れするように、言われてるんだ。勝手に人数増やされちゃあ、困る」

「どうして? どうして私たちも一緒に行っちゃいけないのかしら?」

市村が反論する。

「命令されてねーんだよ。車にだって入らないだろうが」

黒服の男の後ろ、派手な赤いシャツを着た男が、代わって答える。

「車ならこちらでも用意できます。それとも、何か一緒に行くとまずい理由でもあるのかしら……?」

「わからねぇやつだな。よけいなのがついてくると、俺たちが怒られるんだよ。文句なら奥方の方に言ってくれ」

そう言うと男は、洋館内に入ろうとする。それを市村が前に立って、阻止する。

「……なんだぁ!」

「勝手に入らないで。そんな乱暴な要求には従えません。お帰りなさい!」

「なんだと!」

「旦那様からは、玲奈お嬢様の身辺の警護には万全を尽くすようにと、特に親族とお会いする時は、絶対に一人にしてはならないと命令されています。これは、旦那様に何かあった場合でも守るようにと、厳命されています。今ここで、玲奈お嬢様だけを一人で行かせるわけにはいきません!」

「だから、その命令は無効なんだよ。命令した本人は、もうこの世にはいねぇ。仏さんになっちまったんだ。今さら、そんなこと守っても仕方ねぇだろ」

「玲奈お嬢様のお命が、かかっているのです。お断りします」

ふーっ。

市村が頑固なのを知って、背広の男は深くため息をつくと、やにわに市村の襟首を掴まえる。

「おい。こぉらあ! 使用人風情がでけぇ口叩くんじゃねぇ! 黙って言うこと聞いてりゃあいいんだ……よ……? ててっ。痛たたたたたたっ…………」

市村が襟首をつかんだ男の腕をひねりあげ、わき腹にボディブローを叩き込む。見た目には、軽いパンチにしか見えなかったが、背広姿の男は玄関から外にいる男達の方へフラフラッとふっとばされる。ドスンと尻もちをつく。

「てめえっ! 何しやがる!」

「何をするも何も、そっちが先に手を出したんでしょう? そいつはさっさと病院に連れてかないと知らないよ」

残った男たちが背広姿の男を抱え起こすが、男はヒューヒュー変な声をあげて痙攣し始める。

「河野さん!」

「いけねぇ。息ができねぇらしい。」

「肺に肋骨が刺さったんじゃねぇか? 早く病院に連れてかねぇと……」

男たちの間に動揺が走り、河野と呼ばれた背広姿の男を担いで、あわてて車に駆け戻る。その出て行った合間を縫って、スキンヘッドの大男が後ろからぬっと顔を出す。

「なめたマネしてくれるじゃねぇか」

スキンヘッドの男のそばに居た数人が、上着からドスらしきものを抜いて、後に続く。

「やめとけ。ドスなんかいらねぇ!」

「ですが……児玉さん。河野さんの面子が……」

「落ち着け。この女、ずいぶん腕に自信がありそうだ。だったら、力ずくで言うこときかせてやらねーといけねぇんじゃないか?」

男達を制して、スキンヘッドが肩で風をきって玄関のドアを抜ける。

その瞬間、今度はドアの陰に居た深雪が動いた。

すごく大きな音がして、スキンヘッドがそのまま玄関に前のめりに倒れこむ。その頭には、大きなコブがみるみるうちにできていく。

「こ、児玉さん……。て、てめえっ。何てことをー。陰から不意打ちするなんて……」

血相変えて飛び込んできた男達が、瞬間的に止まる。

「は~い。ごめんね~。あたし、暴力が嫌いなんだ~。と言っても、こっちが痛くなきゃ、いくらでも平気なんだけどさぁ~」

深雪は、オートマチックピストルを男達のこめかみに押し付けながら、猫なで声で牽制する。

「よ、よせ! どっからハジキなんか…。はははっ。どうせオモチャだろ?」

「あら~。撃ったら血がドッバドッバ出るんじゃない。だからーあ、代わりに、これで思いっきり殴ったんだけど、お気に召さなかったかしらぁ? じゃ、あなたの頭で確かめてみようかなあぁ~? ねえ。どっちがいい? 殴られるのと撃つの? 選んでぇ~」

男の顔が引きつる。

ガシャッと音がして、男たちが音のした方を見ると、若葉が真っ黒なノートパソコンらしきものをへし折って銃のような形に変形させている。いや、トリガーがあることからして、それはまぎれもなく、銃の類にまちがいない。

若葉は、慣れた手つきで、金属製の銃床を肩に当て、フォアグリップを握る。角ばった短機関銃が完成し、若葉は凍ったように固まっている男たちに銃口を向ける。それは、アメリカのマグプル社が製造した変り種サブマシンガン、FMG9だ。普段はノートパソコンのような形状をしているが、変形させると立派な機関銃に早変わりする。まるで、日本の変形オモチャのようだが、実在する本物の銃器である。

「寝ている奴も連れて、出ていきな!」

固まったままの男達に市村が指示し、男たちはのろのろと、でかいたんこぶをこしらえたスキンヘッド男を担いで退散していく。黒いワゴン車が急発進し、さらにもう一台が後を追って出て行く。

玲奈を連れ去ろうとした強襲劇の第一幕は、それで終わった。

「本物ですよ」

若葉の答えに、慎一は唖然とする。

事態の思わぬ展開に、ただ驚くばかりだ。

深雪や若葉が銃を取り出した時、慎一も襲ってきた男たち同様、持っている銃はオモチャだとばかり思っていた。

プラスチック製の精巧なモデルガンと、変形するサブマシンガン。銃器に疎い慎一からすれば、相手をだまして威嚇するためのものでしかないと思っていたのだ。

しかし、相手はどうも暴力の世界に生きている連中のようだ。ばれたらどうしようと本気で心配していたので、無事、男たちを撃退できてほっとしていたのだ……。

「こっちが、オーストリア製のグロック17、オートマチックピストル。強化プラスチック製のフレームを使っているから、おもちゃだと思ったかもしれないけど、本物よ。そして、こっちがアメリカ・マグプル社製の変り種サブマシンガン、FMG9。ポケットサイズの折りたたみ式で、懐中電灯もつけられるから、夜間でも使える――かな? あ、位置がばれるとまずいから…戦闘中に点灯して狙われるような馬鹿な使い方はしちゃダメよ」

深雪が、持っている銃を慎一と玲奈に見せながら、たんたんと説明する。

安全装置の解除、弾倉交換をしてみせる。弾倉から銅色の頭部をもった拳銃弾が覗いているのを見て、慎一はようやく、それがオモチャではないと実感した。

「ほ、本物なんですかぁ?」

「? そうか……。慎一は、私たちのこと、ただのメイドだと思ってたんだ」

「ちがうの?」

「私たちは、市村チーフ直属の戦闘秘書チームよ。旦那様が玲奈お嬢様を守るために、市村チーフの下に復帰させたの。だから、護衛とか戦闘の方が専門で、メイドやエッチの仕事はオマケみたいなものね」

若葉が答える。

「深雪、若葉、強い。クールだ。玲奈もそうなりたい」

黙って聞いていた玲奈が、尊敬のまなざしで若葉と深雪を見詰める。

「ダメですよ。玲奈お嬢様は、慎一と一緒になりたいんでしょう? こんな荒っぽい世界に憧れちゃダメです」

「でも、玲奈は……強くならないといけない。そうしないとお父様にも会えないから。あの男達は、嫌い。きっと帰らない。また、私をさらいにやってくる。今度は強襲」

玲奈は、自分に言い聞かせるようにつぶやく。

「そうですね。本当に……血を見ないとわからないかもしれませんね」

若葉がそう言った時、館内電話が鳴り響き、電話のそばにいた市村がとる。

電話は、閉め切られた管理室にいる香取からのものだった。香取は、洋館の内外に張り巡らされたセンサーカメラ等で、建物周囲の監視を続けていたのだ。

「ええ。わかってる。一台裏手にまわってるのね。林の中から三人。正面からは、軽トラック……。他にも周囲に四、五人で完全包囲。じゃ、香取は、裏手のドアノブにトラップを仕掛けて…。え、傭兵…?」

市村がこちらを振り返る。その顔が少し青ざめている。

「全員、地下室から脱出します」

「え? でも地下通路は見つかってるから、使えないはずじゃ……」

深雪が驚いたような声をあげる。

「別邸と繋がっている通路とは別に、もうひとつ、駐車場そばのガレージにつながっているのがあります。そこから軽自動車で脱出します」

「ま、まって。軽自動車に七人も乗るわけ?」

「別邸に移動させたワゴン車まで、外を歩いて行くのは危険だから、仕方ないでしょう。それに、既に見つかって細工されてたら使えない。狭いくらいガマンしなさい! 外にいるのは、さっきの暴力団みたいなのとはちがう連中、傭兵よ!」

「!」

その場の空気が一瞬凍りつく。

「プロなの? じゃ、秘書の佐伯さんに応援を頼んだ方が……」

若葉が提案するが、市村は首をふる。

そこに玲奈が口を挟む。

「無理。電源と一緒。もう一時間前から、電話もスマホも通じない。完全に外部から孤立状態。応援要請も、警察への通報も無理」

「えっ!」

慎一はあわてて自分の携帯を取り出して、確認する。

「ダメだ。電波が届かない……。これって、やっぱり玲奈を……」

慎一は、そこでようやく危険のレベルがはるかに高いものであることを悟る。

その時、応接間の古めかしい電話が鳴り始めた。

「あれ? 何で? さっきまで切れてたのに……」

若葉が首を傾げながら受話器を取る。

「もしもし……。はい? どちら様でしょうか?」

若葉の対応を、その場にいた全員が黙って見守る。若葉は、受話器の送話口を手で押えながら、市村の方を見る。

「市村チーフ。ご指名です」

「誰?」

「話せばわかる――と言っています」

市村が若葉から受話器を受け取り、若葉に目配せする。若葉は、こっくり頷くと、電話機のスピーカーボタンを押す。

「メイド長の市村でございます。どちら様ですか?」

「よう。久しぶりじゃねぇか。十年ぶりかな? 自衛隊の『S(エス)』から消えたんで、どこ行ったかと思ってたら、まーさか、こんなところにいたなんて。思いもしなかったぜ」

低い男の声が、館内に静かに響き渡る。

「……」

「どうした? イチムラ? 『ファイヤー・イーグル』のコールサインは、今でも生きてるか? それとも、もうボケて忘れちまったかな?」

「その声……。チェスターなの? なんで今、急に……? まさか……」

「当たり~。こっちから、屋敷の中は丸見えだ。まあ、あいさつもなしに踏み込むのも失礼かと思ってね。こうして、先に電話したってぇわけさ」

「ふん。らしくないねぇ。とても元グリーン・ベレーらしくない。引退して、老化が進んじまったかい? それとも、こっちを甘く見てる?」

「いーや。こちらとしては、先に手を出した連中の二の舞は避けたいんでね。降伏してもらえっと、とーっても助かるなぁってとこだ。そっちのお譲さん一人捕まえるのに、部下を怪我させたくないんでね。どう? 白旗あげてくれるかな?」

「甘いネェ。『ナッシュビルの坊ちゃん』らしいよ。お断りだね。できるもんなら、力づくでかかってきな!」

市村は、そう言うと電話を切る。

「どうやら、外には、二つ以上のグループがいるみたいだね。ただ、どっちも玲奈お嬢様を狙ってきているのは、まちがいないわ。しかも一つは、元グリーンベレーの今度は直接、確実に命を狙ってきている……。これまでの偶然を装うような手間はかけずに。傭兵を雇った連中と暴力団を雇ったのが一緒だとは限らないけど、これは、かなり危険な状況ね」

市村の言葉を、玲奈が手でさえぎる。

「外。変な音、聞こえる。独特の金属音。さっき若葉が組み立てていたFMG9の装填音に類似……」

玲奈の、その言葉が終わるか終わらないうちに、突然、機関銃の銃声が鳴り響き、道路側に面した窓ガラスが次々と砕け散る。

市村はじめ全員が床に伏せ、慎一は玲奈の上に覆いかぶさる。

「早く地下室にっ!」

「こっちよ!」

台所から顔を出した桜が、慎一たちに呼びかける。

「桜さん!」

慎一は玲奈をひっぱって、台所へ駆け込む。

タタタン! タタタン! ターン! ターン!

深雪と若葉、そして市村が、居間で窓越しに射撃をはじめる。管理室から出てきた香取も、裏口の窓から侵入しようとする相手を牽制するため、銃で応戦する。

「先に行きなさい!」

市村が叫んで、慎一たちは頷くと、桜に誘導されて地下室へと降りていった。

桜が地下室への扉を閉じたとたん、轟音とともに洋館の玄関に灯油配達用の軽トラックが突っ込んできた。

ガラスの割れる音とともに、玄関が崩れ落ち、軽トラックが停止する。フロントガラスの割れた車内に人影はない。荷台に据え付けられたタンクが傾き、油が噴出して、あたりに匂いが立ち込める。

「こ、これ。灯油じゃない!」

若葉が叫ぶ。鼻をつく強烈な匂いは、灯油よりも遥かに揮発性の高いガソリンのものだ。

「まずいっ。全員、早く地下室に!」

市村が叫ぶのと同時に、爆発が起こった。

大音響が地下室まで響いてくる。

「こっちよ」

桜に案内されて、慎一は玲奈を支えながらゆっくり階段を下りていく。

「……」

玲奈は黙ったままだ。

地下室にたどりつくと、二つの鋼鉄製の扉が桜のかざすライトの前に現れる。左手の鋼鉄製の扉の前には、古いテーブルや椅子などでバリケードが作られている。

「下がってて」

桜は、銃を構えて右手の鋼鉄製のドアの鍵を開けると、すかさず中に飛び込む。

しばらくして、桜が指で合図する。

「すごい。まるでアクション映画のヒロインみたいだ」

慎一は思わず感嘆の声をあげる。

「しーっ。そう言うあんたたちも、こんな危険な目に会って、意外と肝が据わってるじゃない」

「いや、僕は、まだ実感が沸かなくて……」

「玲奈は――、お嬢様はだいじょうぶ?」

桜の問いかけに、玲奈はコクコクとうなずく。

「慎一、車の運転免許持ってるよね?」

地下通路を移動しながら、桜が確認する。

「ええ。まだ、自分の車は持ってないけど……」

「じゃ、これ渡しておくから、玲奈を連れて脱出してね」

桜がポケットから鍵を取り出して、慎一の手に握らせる。

「電気自動車だから、エンジン始動ボタンを押せば、すぐに発車できるわ。前に乗ったから、だいたいの操作はわかるでしょう」

「で、でも、僕だけ玲奈を連れて脱出するなんて……そんなこと……」

「男の子でしょう。今、玲奈を守れるのは、あなたしかいないの」

「桜さんも一緒に脱出すればいいじゃないですか!」

「あなたたちの脱出を援護する人がいないと、困るでしょう。それに……市村チーフたちの応援もしなくちゃならないし……。だいじょうぶ。心配しないで。こっちを片付けたら後を追うから――」

桜は、そう言うと、階段をあがり、扉を少しだけ開けて、ガレージの中を確認する。幸い、洋館から離れたガレージに注意を払う敵はいないようだ。

薄いプレハブの壁越しに鳴り響く銃声が聞こえる。

「FMG-9の銃声。応戦の音。市村さんたち、まだ、戦ってる」

玲奈がポツリとつぶやく。

「早く乗って!」

桜が玲奈を助手席に乗せ、シートベルトを締める。慎一は、運転席に乗り込む。

「いい? 私が先にガレージから飛び出すから、そのまま扉に突っ込んでぶち破って脱出しなさい! 絶対、止まっちゃダメよ。村を出て、とにかくここからできるだけ離れるの!」

「そんな。そのあと、どうするの?」

慎一は、任された手前、覚悟は決めたものの、その先のことを考えると不安になってしまう。

「いろいろと当座の必要経費は入金してるはずよ。慎一のキャッシュカードで確認して! 玲奈お嬢様のこと、頼むわよ」

「……」

何か言おうとする慎一の口を、桜の唇が塞ぐ。

「じゃ。合図したら、エンジンスタートよ」

桜が、ガレージ横の扉につく。

「さくら……ごめんなさい……。玲奈……」

玲奈が、窓越しに桜に声をかける。桜は、にっこり笑うだけだ。

「今よ!」

桜がガレージから飛び出すと同時に、慎一は、エンジンをスタートさせる。ギアを入れ、サイドブレーキを解除してアクセルを力いっぱい踏み込んだ。

急加速で身体が後ろに引っ張られながら、ガレージのシャッターに激突する。

シャッターが合わせ目部分から曲がり、カーテンかブラインドのようにダランと垂れ下がる下を慎一の運転する軽自動車がくぐり抜ける。シャッターの一部は、留め金部分からへし折れてはじけ飛ぶ。

「……!」

慎一の目の前に現れた黒覆面の銃を持った男が現れる。目を見開いて、こっちを確認すると、あわてて車の進路上から脱出する。慎一の方も懸命にハンドルを切って男をかわすと、駐車場から通りへと一気に飛び出す。

左右の安全確認はパスだ。

タイヤのきしむ悲鳴のような音に混じって、雨の中、銃声があたりに再び轟きわたる。

「慎一。ワイパー」

「あっ。ああ」

玲奈に指示され、慎一はワイパーを動かして視界を確保する。

小さな通りから舗装された道路に飛び出すと、慎一は全速で離脱を図る。

「や、やった。脱出成功だ!」

慎一が額の汗をぬぐって、ルームミラーで後方を確認する。

敵は、ついてきていない……?

とにかくアクセルを踏み込んで、全速で脱出を図る。ぐずぐすしていると追っ手がかかってくるのは目に見えている。

しばらくすると、ルームミラーには、はるか後方から赤色灯らしきものを点滅させて追跡してくる車が見えてきた。

パトカー? 警察なのか? 一体どこから?

慎一がアクセルを緩めた時だ。

「そこの車! 止まりなさい!」

聞きなれたフレーズの警告が車の外から聞こえてくる。

ルームミラーで確認するが、接近してくるのは、白と黒のツートンカラーの見慣れたデザインの警察車両ではない。赤色灯をつけた真っ黒なワゴン車が、猛スピードで接近してくる。

覆面パトカーなのか? ひょっとして……助かった……のか?

慎一が指示に従って車を路肩に寄せようとした時、突然、玲奈が慎一のアクセルを踏む足を踏みつける。

「てっ!」

「ちがう。警察じゃない。罠!」

慌ててアクセルを踏み込む。車は甲高いタイヤのスリップ音を響かせて、再び猛スピードで走り出す。

「出現の仕方が不自然。見張り。本物の警察なら、銃撃戦が続いている洋館の方へ行っているはず」

「そ、そういえば、そうだな……」

慎一がそう言ったとたん、バンという音とともに、フロントガラスに鉛筆の直径ほどの小さな穴が開き、くもの巣状のヒビがパッと広がる。

ターンと、車の外に銃声が鳴り響く。

「……なるほど。警察じゃないみたいだな……。しっかりつかまってろ!」

慎一は、さらにアクセルを踏み込み、後方から接近してくる黒いワゴン車を引き離しにかかる。しかし、雨降りの中、しかもくもの巣状にヒビが入ったフロントガラスは、予想以上に視界が悪い。慎一の腕と軽自動車というハンディのため、たちまちのうちに追いつかれる。

緩やかなカーブに差し掛かったとき、慎一の頬にいたみが走り、フロントガラスに二つ目の穴とくもの巣状のヒビが走る。

「ててっ!」

慎一の頬に水平に赤い線が走り、血が滴り落ちる。

「慎一! 怪我した」

玲奈がびっくりして取り出したハンカチを当てる。

「てっ。大丈夫。手をだすなっ。撃たれるぞっ!」

慎一の声に、玲奈があわてて手を引っ込める。と同時に、銃声がして、とうとうフロントガラスが砕け散り、大きな穴が開いた。

「玲奈も……戦う」

玲奈がダッシュボードを開け、中を確認する。何もない。次にシートの下を確認し、玲奈はどこかで見たノートパソコン状のものを取り出した。

慎一は、チラッとそれを見て、はっと気がつく。

「れ、玲奈っ! それ危ない」

「だいじょうぶ。使い方は、若葉がやってたのを見て知ってる」

玲奈は、信じられない速度で、それを展開し、銃の形状にしていく。それは、洋館の中で、若葉が持ち出したマシンガン、FMG9だ。

ガシャンという音とともに組み立てを終わると、玲奈はシートベルトをはずして後方を振り向きざま、追跡してくる車に向けて発砲した。

タンタンタンタンという規則正しい音が車内に響き渡り、リアウインドウが木っ端微塵になって消し飛ぶ。それと同時に追跡してきた黒いワゴン車のタイヤがすさまじい破裂音とともに爆発し、車はコントロールを失って土手に激突して横転した。

「は……? や、やったのか…?」

「撃破! タイヤを撃つ。兆弾させると意外と簡単……」

慎一は、玲奈の順応性の良さに驚嘆するばかりだ。

村を一直線に抜け、慎一は線路沿いの道を全速で町まで走らせる。駅で降りて、電車に乗って逃走することを考える。しかし、ここの電車の間隔を考えると、待っている間に追いつかれてしまう可能性が高い。

できるだけ、遠くまでこのまま行って――。それから――か。

慎一は、駅のある町を抜け、そのまま線路沿いに走る道を選択した。

フロントガラスが割れているため、雨が車内に降り注いで、着ている服の前面はびしょびしょだ。玲奈を助手席から後席へ移動させて、できるだけ雨に濡れないようにするが、横殴りに吹き込む雨がどれだけ防げるか。それでもただひたすら走り続けて、町中を抜けていく。

一時間ほど走ったところで、雨もだいぶ小降りになってきたなと思った矢先のことだ。突然、車内にポーンと警告音が鳴り響いた。

「?」

「慎一、バッテリーが残り少ない」

玲奈が警告表示を示す。

慎一は青くなった。このあたりに民家はほとんどない。線路沿いに続いていた道路は、もうすぐ先からカーブして、山を避け迂回していくことになる。線路は山の中腹に開いたトンネルの中へと消えている。もう車で線路沿いに走ることはできないし、地理に疎い慎一には、どっちへ向かうのが適切かの判断も難しい。

「地図……。GPSをつけてっ!」

「無理。画面が表示されない。壊れてる」

玲奈が冷静に状態を確認して、慎一に伝える。慎一は、自らの判断の誤りを覚悟した。

雨は上がっていた。ただ、厚い雲が垂れ込めている状況が続いている。

慎一は車から持ち出した非常用のバッグを担いで、玲奈に肩を貸しながら歩いた。

「だいじょうぶか? ごめん。途中の駅で電車に乗っていれば、こんなことにならなかったのに――」

「平気。玲奈は強くなる。慎一と一緒にいるために……」

「ははっ。ありがとう。そう言われると少しは気が楽になるよ」

「玲奈は、慎一に迷惑をかけている。頬の傷も……。玲奈のせい」

「いいんだよ。玲奈のために、好きでしていることだから……」

「慎一は、玲奈のこと好き?」

「あ、ああ」

慎一は、話の流れの中で自然に相槌を打ってしまう。

「玲奈も、慎一のこと、好き」

玲奈の言葉を聞いて、少し顔が熱くなる。

「ありがとう。うれしいよ」

すると玲奈がぴたりと立ち止まる。

「ん。どうした?」

「玲奈は、どうしていいかわからない。玲奈は、このまま……ずっと慎一と一緒にいたい。けど、一緒にいると慎一が危ない目に会う」

「なんとかなるんじゃない。ここまで来れたんだし……」

慎一はそう言ったものの、これから先、どうしたものかと考えてしまう。

うまく逃げ切れたとして、一度、玲奈も連れて家に帰るしかないかな?

けれど、いずれ見つかってしまうのは、目に見えている。

白い肌に輝くような白い髪、そして信じられないほどの美少女が身近にいれば、近所の注目を集めるのは間違いない。隠し通すことなんか、とてもできそうにない。

そこまで考えて、慎一は重大なことを思い出す。

「やば……。玲奈っ。こんな真昼に外に出て、だいじょうぶか? ああっ、逃げることばかり気をとられて、大変なこと忘れてたよ」

「紫外線は危険。でも……玲奈は変わる。強くなると誓った……だから、だいじょうぶ」

「何を言ってるの。大丈夫って……気休めはいいよ。ああ、こんなことだったら、外出のためにもっと厚手の長袖服を着るとか、準備してくれば……」

玲奈の格好は、白いワンピースという部屋着姿だ。さっきまでかなり濡れていたが、今は少し乾いている。けれど帽子もかぶっていないし、重ね着もしていない。紫外線を防ぐということからすれば、まったくの準備不足だ。

今はまだ、曇っているからいい。もうすぐ日も暮れるから、もう一時間程、曇り空が続けば問題はないだろうか。しかし、その後は? 慎一の家の中で、ずっと閉じこもっているのか? いや、その前に、家に到着するまで、陽にあたることなく移動なんて、できるだろうか?

慎一は、途方に暮れて、路傍の石に座り込んでしまう。

玲奈の身体は、昼の日差しを浴びると、紫外線で火傷してしまうはずだ。それを避けるとなると、夜の間を選んで移動するしかない。でもそうすると、ますます遅くなって、捕まる可能性が高くなる……。どうする?

「慎一?」

玲奈の呼びかけにも答えず、慎一は黙ってうつむいたまま考えこむ。

「慎一……見て! 玲奈は、変わる……」

「はあ?」

玲奈が再び語りかけ、慎一の前に一人で立つ。

「え? ええええぇぇっ!」

慎一の目の前で、玲奈の身体に異変が起こっていた。

玲奈の肌の色が少しずつ小麦色に変わっていくのだ。それはまるで日の光が陰っていくような感じだが、曇り空の下でそれが起こっているのだから、思わず何かあるのかと、つい空を見上げてしまいそうになる。それくらい劇的だが、微かな変化だった。

「なっ! なんで? まさか……日焼けしちゃったのか?」

「ちがうと思う。玲奈が望んだから……変わっただけ」

「そんなバカな? カメレオンか何かじゃあるまいし……。日焼けして、痛くないのか?」

「日焼けじゃない。だから、痛くない」

確かに玲奈の言うとおりだ。日焼けにしては、その変化が全身に均一に広がっていることから見てもおかしい。しかし、こんなことってあるのだろうか?

「何で? どうして? し、信じられないよ」

「玲奈は変わる。強くなる」

玲奈が慎一の質問に答えるが、その答えは意味不明だ。そして――。

薄い小麦色の肌に、輝くような真っ白い髪をした健康的な美少女が、慎一の前に現れた。

陽が暮れる夕方の山道を慎一は、玲奈を連れて下っていった。

山道を通る車がないわけじゃなかったが、玲奈を狙って追ってくる車かもしれないと考えると、隠れざるを得ず、結局歩き続けるしかなかったのである。

「だいじょうぶか? まだ歩ける? 無理ならおぶってくから……」

夏の終りの夕方、大雨がふった後で、空気は湿っていて、かなり蒸し暑い。下り坂といっても額から汗がポタポタと流れ落ちる。

「平気……。玲奈は強くなると誓った。だから、歩ける」

少し汗ばんだ顔をしているものの、玲奈はまだまだ元気という様子で答える。

小麦色した肌に変わったのも奇跡だが、こうして数キロちかい山道を歩いているのも信じられない奇跡だ。つい数日前まで歩くことも、立つこともできなかった少女が、今、まったく普通の人と同じように一時間近く歩き続けているのだ。

一体……どうなってるんだ?

遠くに、民家がぽつぽつと現れたのは、陽が完全に沈んでからのことだ。

ほとんど真っ暗な道をペンライトの灯りを頼りに、慎一と玲奈は歩いてきていた。

「慎一。灯りを消す」

不意に玲奈が慎一の手を引っ張って立ち止まる。

「? どうしたの?」

「敵。いる。まちぶせ。でも、私たちには、まだ気がついていない」

「は? 見えるの?」

慎一は、慌ててペンライトを消す。

「声が聞こえる……あの民家の陰に――二人。隠れてる……」

民家は、慎一たちがいるところから五百メートル以上離れている。慎一の耳には何も聞こえてこないし、人影らしきものもまったく見えない。

周囲の草むらからは、虫たちの鳴き声がやかましいほど聞こえてきて、とてもはるか先の民家の人声など聞こえそうにない。

「迂回。そっと後ろを回って行く。その方がいい」

「わかった」

慎一は、首を傾げながらも、玲奈の意見を入れて、そっと低い姿勢で民家へ接近していく。民家のそばまで来た時、煙草の匂いが漂ってきて、小さな声がようやく聞こえてきた。