オリジナル・ライトノベル作品(ORIGINAL Light-novel STORY )

「魔法の国に行きますか? 行きません!」を公開します。

2014年制作作品。

どっかで一次選考は通ったけど、H(?よくわからない。女性向けとしては下品ということかな ? )だからダメ出しされた。

でもなあ。

下の企画書見てもわかると思うけど、これ少女向けに制作してないし、ラブコメディーだし。

興味持ったら読んでみてください。本文は、企画書の下に展開しております。

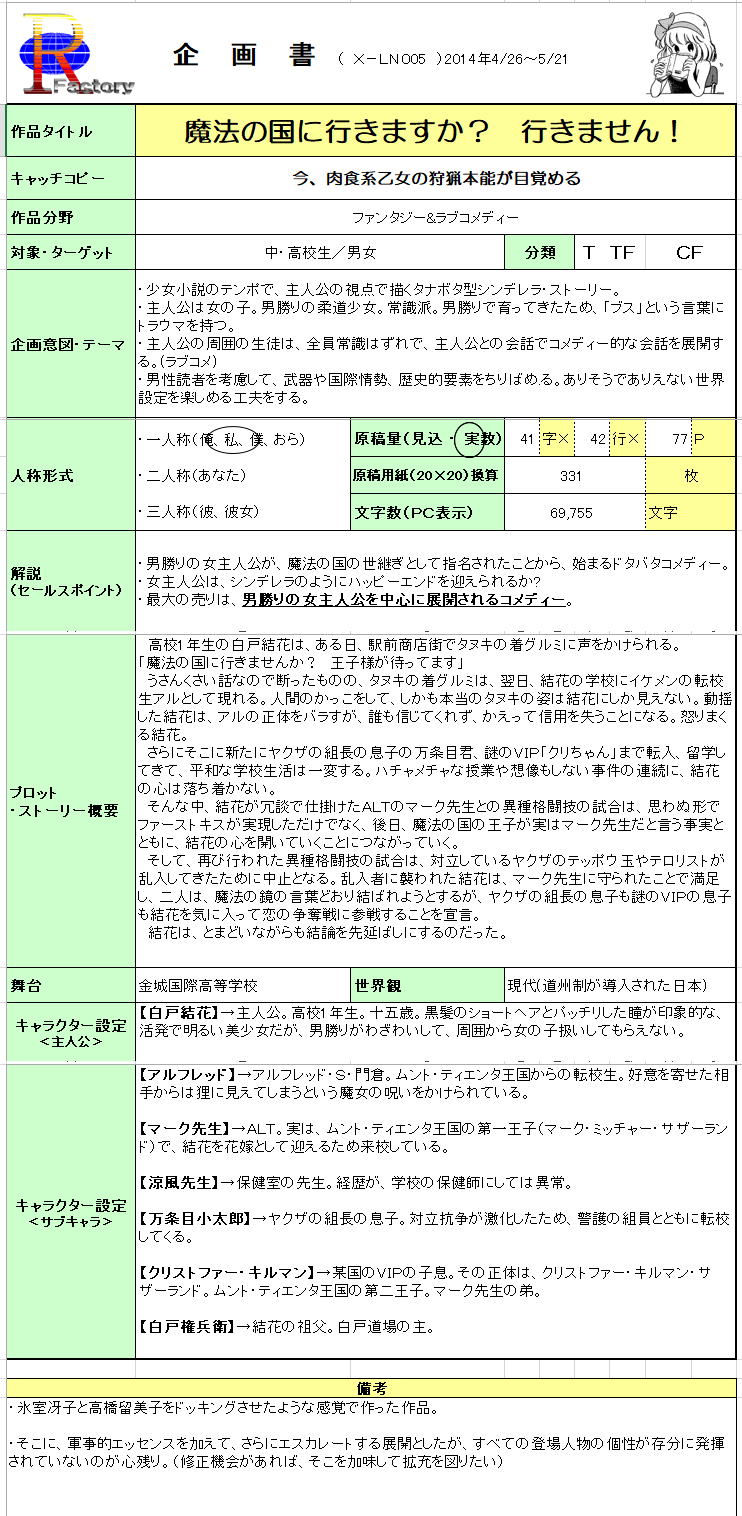

【企画書】

【作品タイトル】

魔法の国に行きますか? 行きません!

【作者】 渚 美鈴

【本文】

魔法の国に行きますかぁ?

あんたバカぁ? 頭おかしいんじゃないの?

ある晴れた日。駅前商店街のど真ん中で、私は、見るからにうさんくさいタヌキの着グルミに話しかけられた。

高校生の私によ? そこらへんの幼稚園生や小学生、中学生を差し置いて、なんで私が? いくら日頃、彼氏が欲しいーっと心の中で叫んでいるからと言ってもよ。現実逃避の象徴みたいな、王子様をあてにして玉の輿を狙うにしても、それはまだまだ先のこと。花も恥らう乙女、青春真っ只中の私が、「魔法の国があります。王子様がお待ちです」と言われて、はいはいと喜んで行くと思ったら大間違いよ。

だいたい、魔法の国の王子様の使者の選択がおかしいでしょう? メルヘンチックなんだから、そこは可愛いリスとか、ウサギとか、いかにもって感じの小動物系統の着グルミが出てくるのが当然でしょう?

なのに……なのに、なんで、よりにもよって、こんなでかいタヌキの着グルミなのよ! しかも信楽焼の象徴、編み笠を被って徳利と通帳を持ったタヌキのキャラクターの着グルミが、なんで魔法の国の王子様の使者なのよ。どー考えても、おかしいじゃないの。

ひょっとして、こいつの言う魔法の国って、ヨーロッパ系統じゃなくて、日本? アジア系? うーん。とてもダメ! 想像つかない。とてもじゃないけど、ついていけそうもないわぁ。

半分ぷっつん切れそうになるのを懸命にこらえて、私は、引きつった作り笑いを浮かべながら答える。

「あははっ。急いでいるので……また、今度にしますね」

先ほどまで続いていた心の中の声を押し殺し、私はそのタヌキの着グルミのそばを素通りしようとする。

「ま、まってください。王子様が、あなたをお待ちになっているんですよ。こんなタナボタを無視するなんて、あなた、頭おかしい……」

あせったタヌキの着グルミが、少し湿った手で私の腕をつかんだ。一瞬、身体の中をぞぞーッと寒気が走る。とうとう私の堪忍袋の緒が切れる。

「はっ、離せっ! タナボタって何よ! 遊園地の客寄せにしてもおかしいでしょう。仮にあんたが言うように、本当に魔法の国があって、王子様が待っていたとしてもよ。私は、今の現実に絶望してるわけでもないし、普通の彼氏をあきらめたわけでもない。もし、行くとしても、今じゃないわ。、そうね、三十年後に会いましょう。」

「そんな……。三十年後って言ったら、あなたオバサン、いや下手したらババアの世界に片足突っ込んでいますよ。あなたは良くても、それじゃあ、いくらなんでも王子様がかわいそうです。仮に王子様が了解しても、魔法の国の住民は、誰も納得しません!」

タヌキの着グルミが、左手の通帳をぶら下げた手を振って、ダメ出しする。

オバサンになるってぇ~! こいつ、私にケンカ売っとんのか?

「ま、間に合ってますって。それに…あんたの言う魔法の国って…もしかして、タヌキの王国とかじゃないでしょうね?」

私は、気になっていたことを質問する。

「?」

「おーい。結花ーっ。」

不意に後ろから声をかけられて、私は振り向く。

声をかけてきたのは、同じクラスの藤堂海斗君だ。クラスの同級生の中でも一番のイケメン。身長も一メートル八十超えで、バスケットボール部のエースという、全校女子生徒の憧れの存在だ。しかも、一年生でよ。その彼が、通りの向こうからやってくる。

「何してんの? こんなところで?」

街中とはいえ、海斗君と話ができるなんてめったにないことだ。

なんて幸運。ああ神様、感謝しますぅ。

「あ、海斗君。助けて。この変なタヌキが、私につきまとって、離れないのよ」

「タヌキ?」

藤堂君が、怪訝そうな顔をする。私が振り返ると、タヌキは固まっていた。いや、固まっているというより、完全に信楽焼のデカイ置物になっていた。

「ええっ! あ、あれ~っ?」

私が素っ頓狂な声をあげたので、道行く人が何事かと振り返り、私はあわてて自分の口をふさぐ。

「だいじょうぶか? このタヌキの置物が、どうかした?」

藤堂君は、タヌキの置物の頭をコンコンと叩いて確認する。その反響音からすると、中身がガランドウの陶器でできた置物にまちがいない。

「へ、変ね……。さっきまで、タヌキの着グルミだったんだけど……」

「はぁ? お前、タヌキが好きなのか?」

「ちがうって。誰がタヌキなんか……。それもよりによって、こんなオッサンくさいタヌキのどこがかわいくて、好きになるって言うのよ」

私は、あわてて否定して、タヌキの置物を右手でポンポンと叩く。しかし、叩いた場所がまずかった。藤堂君が、私の手の先を見詰めている。

私が叩いたところは、巨大なタヌキの股間。大きなふたつのキン○マに触る寸前のところだったのだ。

「あ、あははっ。た、たまたまよ。たまたま……」

「そ、そうだね。そこ……タマタマだよね。結花さんって…それが、好きなんだ…」

藤堂君が少し引きながら繰り返す言葉を聞いて、私は言っている意味がとんでもない方向に誤解されていることに気がつく。

「ち、ちがうって。たまたまだけど、タマタマじゃないの。」

「タマタマじゃない? 何それ? それ、どう見てもタマタマだよ」

「いや、そうじゃなくて、たまたま、タマタマがここにー」

「たまたまたまたま…? ごめん。意味わかんないよ」

必死に弁解する私は、ふと周囲の視線を感じて、思わず顔が熱くなる。無理もない。高校生の男女が、タヌキの置物の前で「タマタマ」を大声で連発して騒いでいるんだから、人目を引かないわけがない。

藤堂君もそれに気がついたんだろう。顔を真っ赤にして、しばらく沈黙したあと、何も言わず立ち去ってしまった。

お、おのれ~っ。人の恋路を邪魔しおってぇ~。しかも、完全に危ない女と誤解されたじゃないの。

私は激怒して、タヌキの置物を蹴り上げる。

「あたっ! 痛いっ」

タヌキの置物は、いつの間にか、また元の着グルミに戻っている。

「あ、あんた。いつの間に」

「便利でしょう。魔法で、何かあったら置物に化けて、危機を脱出することができるんです」

タヌキの着グルミが、自慢そうに胸をはる。私は、思わずタヌキの首を両手で締め上げる。

「今度、置物に化けたら、その場で叩き割ってあげるから」

「く、苦しい……。そ、そんな。恐ろしいこと言わないでください……」

「やかましい!」

私は、プイッと怒ってその場から足早に立ち去る。

もうこれ以上関わるのは、御免よ。

するとタヌキの着グルミが、あわてて追いかけてくる。

「ちょ、ちょっと、待ってください」

「ついてこないでっ!」

「結花さんっ。話を聞いてっ!」

「気安く名前を呼ぶな!」

私はイライラしながらタヌキを無視して走り始める。走るのには自信がある。しかも相手は、着グルミを着けているのだ。振り切れないわけがない。

そのつもりだった。

しかし、タヌキの着グルミは、執拗に追いかけてくる。しかも意外と速い!

ゆ~う~かあぁぁぁぁぁぁ。ゆうかぁぁぁぁぁぁ~。

不気味なおどろおどろしい大声が、私が走るのと合わせて周囲に響き渡り、通りすがりの人たちが顔を引きつらせて、道をあけ、私の方を見る。

このやろお~ぉ。

「やめなさい。なんて声、出すのよ!」

「ハッハッハ……。き、気安く呼ぶなと言うので、い、一生懸命、敬意を込めて、ハッハッハ……。そ、荘厳に…力を込めて、よ、呼んでますけど……」

タヌキの着グルミは、息を切らしながら答える。

私は、観念して、走るのを止める。

タヌキもゼイゼイと荒い息をしながら、立ち止まる。

「おほほほほっ。すご~い。へえええっ。声量もあるから、あなたオペラ歌手にでもなったら?」

「失礼。私、名前を……アルフレッドと申します。確かに、この声には自信がありまして……国では声楽隊に参加していたこともあります。ではお言葉に甘えまして、結花様を歓迎するために、ここで、我が国の国歌『バジャー&ドラゴン~聖獣たちの加護の下に~』を歌わせていただきたく……」

とっくりを下げた右手を高々とあげて、今にも大声で歌い出しそうになったタヌキの着グルミの腹に、私は強烈なボディブローを叩き込んだ。

タヌキの着グルミが、前のめりで、その場に倒れる。

「アルフレッドぉ? 金次郎とか、玉三郎とかのまちがいじゃないの? 冗談はその姿だけにしてよね。」

私は、捨てゼリフを残して、その場を後にした。

魔法の国い~?

きっと新手の消費者金融か、振り込め詐欺の類ね。最近は、じーさんばーさんだけじゃ市場が小さすぎて、高校生にまで手を出すようになってきたのかもしれない。世知辛い世の中になったもんだ。

私は、商店街を抜けると、後ろからタヌキの着グルミがついて来ていないことを確認して、自宅のある住宅街へと向きを変えた。

私の名前は、白戸結花。十五歳。

黒髪のショートヘアとパッチリした瞳が印象的な、活発で明るい美少女だ。友達の中には、活発ではなくてー、たくましいとか、野性味あふれるとか、果ては凶暴とか言う修飾語をつけたがるのもいるけど、それこそ偏見でしかないと、私は思っている。今現在は、市内にある金城国際高等学校に通う、ごく普通の高校一年生だ。

ついでに言うと、彼氏いない歴イコール年齢で、彼氏募集中といったところ。いや、今時の進んでいる若者たちとか、マスコミが書き立てるほど、同年代にカップルがバカスカいるはずがないので、これが普通だと思ってる。いや、信じてる!

マスコミに踊らされて、あせる同世代の女の子の気持ちもわからないことはないけど、理想と現実はなかなか違うものなのだ。第一、胸ときめくような出会いというのが、なかなかどうして少ないんじゃないかと思うのだ。

私たちの学校は、首都圏の南部に位置する竹島市の新興住宅街の真っ只中にある。州立の普通高校だが、近年のグローバル化の波に乗って、国際的に活躍できる人材の育成に重点を置いているのが特徴で、県内でも有名校として知られている。そのため、語学学習と異文化交流には特に力を入れていて、海外からの留学生の受け入れもわりと多い方だ。

実際、学年が上のクラスには、アメリカやカナダ、オーストラリアといった欧米からの留学生も何人かいて、校内でも見かけることがある。また、そんな学校が立地しているせいか、新興住宅街や街中でも、外国人の姿をよく見かけるし、知らない言葉で話しかけられることもよくある。

あの日は、学校帰りに駅の二つ先にある大型ショッピングセンターに買い物に行っての帰りだった。駅前の商店街を一人で歩いていた時に、急にタヌキの着グルミに呼び止められたことが、事の発端だった。

最初は、何かのアンケート、あるいはイベントの客寄せ程度に思って相手をしていたのだが、タヌキの着グルミが突然、「あなたこそ、捜し求めていた女性ですっ。あなたを魔法の国に連れて行って、王子様に合わせたいのです」と言い出してから、話がややこしいことになったのである。

私の名前を知っていたのも不気味だったが、知っていた理由の答えが「魔法で」となった段階で、私の気分は一気に冷めてしまった。

どー考えても、まともじゃない。

あのタヌキの着グルミの中身は、絶対、外人ね。

私は、昨日のことを頭の中で再生しながら、ふと思う。

謙譲とか、遠慮、遠まわしな、お断りの表現をまったく理解しないし、アルフレッドなどというふざけた名前がその証拠だ。

きっと、ドラッグとかクスリとかをやって、頭がおかしくなった外国人なのだろう。日本のように、マンガやアニメ、ライトノベルやフィギュア、コスプレ等がなくて、夢や現実逃避の手段のない外国人が、人生や世界、人間関係に絶望した時に、クスリやヤクに手を出して、おかしくなったのだと思う。

それに比べると日本は平和ね。世界に轟くクールジャパンの力の偉大さは、こんなところにも現れているんじゃないかとつくづく思う。

私たち日本人は、幸せだ。

そんなとりとめのない事を考えていると、藤堂君とのことが思い出されてくる。

やばいなぁ。変な誤解されちゃってるし……。

少し顔もほてってくる。

明日、学校で藤堂君と顔をあわせたら、何て言い訳、説明すればいいんだろう。

いや、普段話すきっかけさえ掴めないのだから、この際、このネタを使わない手はない。明日こそ、このネタを使って藤堂君と話す機会を作ってー。誤解を解いて、それから二人は次第に親密になって……。

うふふふふふふふふっ。

勝手な妄想が頭の中いっぱいに広がって、私は、思わず顔がにやけてしまいそうになる。

私は、それに必死で押さえながら、自宅へ帰った。この日の出会いが、私の運命を大きく変える第一歩になったとも知らずに……。

「あ~。急なんだが。ここで転校生を紹介する。君、入って」

翌日、朝のホームルームの時間のことだ。担任の西平先生に手招きされ、一人の少年が教室に入ってくる。かなり大柄で、濡れたような長い黒髪が美しい。しかもイケメンだ。

「君、自己紹介をー」

少年は、担任に言われるまま、黒板に自分の名前を書く。なんと縦書きではなく、横書き、アルファベットの筆記体だ。書き終えると、ゆっくりと振り向く。前髪の間から、きらきらと輝くような瞳がのぞいて、クラスメート全員を圧倒する。

「アルフレッド・S・門倉です。ムント・ティエンタ王国の高等学校から転校してきました。父の仕事の関係で長いこと外国暮らしをしていたので、日本のことはあまり詳しくありません。よろしく」

「あ、アルフレッドぉ?」

私が素っ頓狂な声をあげたので、皆が振り返る。

「結花、知ってるの? 知り合いとか?」

隣の席の岸本久美が、意外という顔で確認してくる。

「ち、ちがう。ちがう。ただ、聞いたことがある名前だったから……驚いちゃっただけ」

「ふーん。怪しいなぁ」

そんなことはない。名前が、昨日のタヌキの名前と一緒なだけだ。休み時間にでも事情を説明すれば、わかってもらえる。

それにしても、なかなかの美形だ。

「あー、アルフレッド君は、ハーフなんだけど、国籍は日本だそうだ。みんな誤解のないように。それとーえっと、すまんが、ムント・ティエンタ王国って……どこだったかな?」

担任の西平先生は、歴史と地理が専門だ。その地理の専門家である西平先生が、不思議なことに首をかしげている。

「いやだな。先生。ムント・ティエンタ王国を知らないんですか? ヨーロッパに決まっているじゃないですか」

「あ、やっぱり? いや、ヨーロッパは、ソ連が崩壊してから、バルト三国とか、チェコとスロバキアが分かれたり、どんどん新しい国が生まれたりしてるから。そっかー。ムント・ティエンタ王国からわざわざ。え~っと有名な伝統産業は、たしか……何だったかな……?」

「魔法瓶です」

「そうそう。魔法瓶だ。思い出したよ。ヨーロッパの王室御用立の超高級魔法瓶の……産地として有名だよね」

「ええ。タヌキ印魔法瓶です」

「そうだ。それだ! タヌキ印……! 有名だよね」

西平先生は、うんうんと懸命に、自分に言い聞かせるようにうなずいている。

タヌキぃ~? ? ? 魔法ぉ~? ? ?

私は西平先生の言葉に、何か不吉なものを感じてしまう。

その時、アルフレッドと私の目が合う。アルフレッドが、私にウィンクしてくる。

な、何~っ?

私の心臓がバクン、バクンと高鳴る。ああ、私の魅力がいよいよ男たちに認められる季節が来たのね。

よっしゃあ~。私の狩猟本能に火がつく。落とすぞぉ~。

「あ~っと。ホームルームの時間もそろそろ終わりだ。また、あとで話そう。さて、アルフレッド君の席は……。そうだな。藤堂の隣、空いてるから、とりあえず、そこにしておこうか」

西平先生が席を指差し、アルフレッドが大きなリュックを持ってそこへ向かう。クラスメートの座る席の間をさっそうと通り抜けて行くアルフレッドの姿をよく見ようと、私は授業用のメガネをはずして、拭いて…………。そして、力が……抜けた。

手にしたメガネが、ぽろっと机の上に転がる。さっき燃え上がったばかりの私の狩猟本能が……一気に鎮火した。

「よろしく。」

海斗君が、アルフレッドに声をかける。

「ああ。よろしく頼む」

海斗君の隣の席に座ったアルフレッドが答える。アルフレッドと隣り合った席となった高田美香は、少し恥ずかしそうに頬を染めて、縮こまっている。

ちがうだろ。おい。赤くなるなっ!

私は、思わず叫び出したくなる。そいつは、本物の狩りの対象だ。恋の対象なんかじゃないっ! 使うのは、キューピッドの弓矢じゃなくて、マタギの使う火縄銃がお似合いなのだ。

メガネをはずして、少し近視の裸眼で見たアルフレッドの姿は、あのタヌキの着グルミそのものだったのだ……。と、いうことは、まさか、本物のタヌキなのぉ??????

一体、どういうつもり? まさか、私を追ってきたって言うわけ?

私の手の中で、握り締められた鉛筆がボキッとへし折れた。

「一体、どういうつもり?」

「はぁ……」

私は怒りで震える手を押さえながら、タヌキ……じゃない、今は人間の姿をしたアルフレッドの机の前に仁王立ちして問い詰める。

一校時の休み時間の教室内に、私の声が響き渡る。

「ど、どうしたの? 白戸さん」

「ユウカっ。何かあったの?」

あまりの剣幕に、周囲にいた女子生徒が集まってくる。

「みんな、騙されないで。こいつ、タヌキが化けてるのよ!」

私は、アルフレッドを指差しながら、その正体を暴露する。

「……」

クラスの中に、沈黙が流れる。

みんな、私の発言に驚いて声も出ないのだろう。当然の反応だと思う。しかし、タヌキが化けたアルフレッドは、ニコニコして私の方を見つめている。まったく気にしている様子はない。

こいつ、正体をばらされても平気なのか?

「ユウカ……。あなた、アルフレッド君と知りあい?」

アルフレッドの隣の席の美香が、恐る恐る訊ねてくる。

「知り合いも何も……。こいつ、昨日、商店街で会ったのよ。しかも、私をナンパしようとしたの」

「本当なの? アルフレッド君」

美香の確認にアルフレッド、いやタヌキは首を横にふる。

「アルでいいよ。彼女に会ったのは、今日が初めてだよ」

「何をーっ!」

うそをつくな。うそをー。私は怒りのあまり頭の中が爆発しそうになって、アルフレッドの姿をしたタヌキに掴みかかりそうになる。

「どうどう、落ち着く、落ち着く」

そんな私をガッシと後ろから月子と早苗が羽交い絞めして、押さえ込む。

「離せっ! 私は、暴れ馬じゃないわよっ」

「ねぇ、アル。うそをついちゃいけないわ。ユウカは、とてもかわいいけど、凶暴なのよ。仕返しが恐くないの?」

美香が、真剣な顔でアルと呼ばれたタヌキが化けたアルフレッドに…ええい、何がなんだかわからなくなる。とにかくアルを問い詰める。

「こらーっ。それじゃ私が乱暴者みたいに聞こえるじゃないか。その言い方を何とかしろっ!」

「はいはい。言い直してあげるわよ。アル。よく聞いて。ユウカの仕返しは怖いわよ。かわいい顔して、凶暴で残忍なの。だから……」

「ちょっとっ…。それ入れ換えただけ、全然フォローになってない。よけいひどいことになってる……」

私の抗議を、美香も他の女の子たちも平然と無視する。

「まあまあ。落ち着いて」

逆に、アルフレッドが、その場の興奮を鎮めにかかる。

「私は、ウソはつきません。私は、これまで父と一緒にいろんな国を回ってきました。そんな中では、外国人がめずらしくて、興味を持ってくれる女の子も大勢いました。中には、私の美しさに魅かれて恋してくれる女の子もいました。彼女も、きっと私と出会って、ガマンできなくなったんでしょう。話をするきっかけをつくろうと、あせって、こんな無茶な言いがかりをしてしまったのではないかと思います。絡んでくる女性の存在には、もう慣れてます。私に免じて、許してやってください」

アルは、にこやかな笑顔のまま答える。

こいつぅー。言うに事欠いて、なんてことをー。

「アル君。ごめんなさいね。転校初日から、因縁つけられるなんて、とんだ災難よね。広い心で許してやって。ちなみに、私は高田美香です。よろしく」

美香は、ほっとした顔で、さりげなく自己紹介する。続けて、クラスの保健委員をしている月子と早苗が、私を取り押さえながら、自己紹介をする。

おいおい、こんな単純な口車に乗せられてどーする?

「ちがうのっ! アルはタヌキなんだってば! 最初会った時は、着グルミかと思ってたけど、ちがったの! アルは本物のタヌキなの。タヌキが化けてるのよ! みんな……みんなタヌキに化かされてるのよぉ!」

私は必死でみんなを説得するが、私が大声で叫ぶたびに、みんなの私を見る目が冷めていくのを感じる。無理もない。アルの姿は、私にしかタヌキに見えないのだからー。

「ユウカ。落ち着いて。アルはどう見ても、タヌキには見えないよ」

美香が観念しなさいという蔑んだ目で見つめながら、私の説得を試みる。

「それにー、昔話じゃあるまいしー、タヌキは日本語をしゃべらないよ」

「そうよね。それともー何か証拠でもあるの?」

月子が私の背後から確認する。

「しょ、証拠って何もないけどぉ……。でも私には見えるのよ。アルはタヌキなんだってばぁあ」

「見えるって……幻覚じゃないのかな?」

早苗が鋭く指摘する。

「ちがいます!」

私は即座に否定する。

「結花っ」

私の苦境を見かねた海斗君が、騒ぎの中に入ってきた。さすがに、ヒーローというか、イケメンさんは登場するタイミングを逃さないものだ。自己ピーアールの場面をよく心得ている。私は感心してしまう。

「藤堂君。何か知ってるの?」

「ああ、タヌキのことは、知ってる」

その返事に、皆が海斗君を注視する。

「僕は、昨日、駅前商店街で結花と会った。その時、結花は、タヌキの置物と話をしていた。俺が、この目で見たから間違いない!」

「……」

一瞬、沈黙が流れる。

「そうなの? タヌキの置物と……」

「話をしてた……のね」

保健委員をしている月子と早苗が、ゆっくりと繰り返す。

「ちょ、ちょっとお。それ、ちがうでしょう。そんな言い方したら、まるで私の頭が、おかしいみたいじゃない!」

「月子、早苗! 学級委員長として命令します。結花を保健室に連れてってください。保健の涼風先生と担任の西平先生には、あとで私から事情を説明しておくからー」

美香の指示を受けて、二人が私の両脇をがっちり固めて、ズルズルと教室の外へと引っ張って行く。

「まってっ! 美香っ! あんた、いつ委員長になったのよ? 本当の委員長は私よ」

私は引っ張られながらも、必死で抵抗する。

「委員長に事故があった時、委員長代理を務めるのは、副委員長の務めよ。当たり前でしょ?」

その言葉にクラスメートたちが、うんうんと頷く。

「な、なんで納得するのよ! 美香は、副委員長ですらないでしょ。あんたたち、少しは考えなさ……」

教室の扉が閉まり、私は呆然としながら長い廊下を保健室へと引きずられていった。

「少しは、落ち着いたかな?」

保健の涼風先生が、私の額に手をあてる。

「んー。熱もないみたいね」

職員室の隣にある保健室は、白いカーテンで仕切られた簡易ベッドが複数あって、意外なほどの広さが確保されている。

白衣姿の涼風先生は、私が今まで通ってきた小学校や中学校の保健室の先生とは格段にちがう迫力を持っていた。力も意外と強く、保健委員の月子と早苗に連行されてきた私は、ベッドのひとつに放り込まれて、拘束された上で、簡易的な薬物検査を受けさせられた。

涼風先生は、クスリによって幻覚症状が現れたのではないかと疑ったわけだ。

そして、その次がカウンセリングという名目での尋問と続き、私はうんざりしてしまった。

「アルコールは、どれくらい飲むのかな?」

「飲みません!」

「そおぉ? ビールくらいだったら、いける口じゃないの?」

「飲まないってば! あんな苦いの」

「あらあ……飲まないのに味がわかるんだ」

「……そ、それは、お父さんがおいしそうに、いつも飲んでるから……どんな味かなって……。小学生の頃、舐めただけで。でも、本当に飲んでないってば!」

「はい、はい。」

涼風先生は、私の答を軽く聞き流しながら、カルテを取り上げる。

「飲酒歴は、小学生の頃から……と」

ちょ、ちょっとぉ。それちがう。そんなの書いたら、とんでもなく誤解されちゃうじゃないの!

白衣姿の涼風先生の問診の仕方は、どう考えても普通の高校生に対するものじゃない。まるで犯罪者に対する、尋問のプロといった感じだ。

「せんせーっ。私、クスリもやってないしー、アル中でも精神疾患でも、熱があるわけでもないんですけどぉー」

「そうね。でも、その場にいもしないものが見えるとしたら、少し気をつける必要があると思うわ。なんなら、脳のCTスキャンでも受けてみる?」

「…………」

私は頬をプッと膨らませる。すると、涼風先生が、プイっと頬を指で押す。

「いいこと。教室にタヌキはいません。これが現実です。私が言ってること、わかりますね?」

「はい……」

「なんで、そんなデタラメなこと言ったりしたの? しかも転校生に向かってー。あなたらしくないわね。私、本当にビックリしたんだから」

「だけど、本当に……」

言いかけて、私は涼風先生の目がキラリと光るのを見て、あわてて口ごもる。

「いじわるしたくなっちゃったのかな~。素敵な男子が現れたから」

涼風先生が探るような目で、私を見つめる。

「あはっ。あんなの趣味じゃないから」

「あら、そうなの? もうすぐ夏だから、早く素敵な彼氏をつかまえて騒ぎたくなる気持ちもわかるけど。気をつけないとー」

そう言うと、涼風先生は、私のカルテに、また何かを書き込む。

「クスリも麻薬も反応なし、と。どうする? もう、教室に帰ってもいいけど。午前中は、ここで寝ててもいいわよ」

「帰ります」

私は診察用の椅子から立ち上がり、身支度をする。保健室のドアを開けて、出て行こうとする私に、先生が振り返りながら声をかける。

「白戸 結花さん」

「はい?」

「教室にタヌキは?」

「……いません」

「よろしい。では、いってらっしゃい」

涼風先生に見送られて、私は保健室のドアを閉める。

我が校の保健室は、しっかりしてるのか、それとも異常なのか、よくわからない。ただ、涼風先生の履歴には、県警とか法務局とか信じられないような部署のリストがずらりと並んでいて、かなりのスペシャリストであると聞いている。

弱ったな~。

もう、アルの正体を訴えてタヌキだと言って騒ぐことは、とてもできそうもない。これ以上騒ぐと、本当に私の方が、病院送りになりそうな気さえする。

タヌキと一緒にこれから高校生活送ることになるなんて、とても信じらんないけど、まあ、何も騒ぎを起こさなければ、いいかな?

私は、頭をかきながら教室に向かった。

三校時は、体育だ。今日から水泳の授業ということで、クラスメートは、みんな、プールそばの更衣室のある建物に行っているはずだ。確か、男子の方は、離れたところにある体育館でバスケットボールの授業のはず。

私は、教室から水着の入ったプールバッグを取ってくると、プールそばにある更衣棟に向かう。教室には誰もいなかったから、全員すでに更衣棟に行っているのだろう。

更衣棟のロッカールームに入った私は、驚いた。なんと壁際に信楽焼きの巨大なタヌキの置物が、置かれているのだ。

「タ、タヌキっ!」

絶句する私に、着替えていたクラスメートの矢沢笑美華が、きょとんとして振り返る。

「あれ? ユウカ。もうだいじょうぶなの?」

私が口をパクパクさせながら指差す方向を見て、Dカップの大きな胸をぶるんと揺らして、笑美華がにっこり笑う。

ちくしょう。でかい乳しやがってー。ホルスタインじゃあるまいし……。

私の心の声を知らずに、白いブラに包まれた胸を誇らしげに見せながら、笑美華が答える。

「あ、ああ。あれね。タヌキの置物だよ。たぶん、先生の誰かが、更衣室の飾りに置いたんでしょ」

そんなわけあるかっ!

私は、その場にプールバッグを放り出すと、そのタヌキの置物をガッシと両手で引っつかんで、どっこいしょと担ぎ上げる。そのまま、ダッとばかりにロッカールームの中を走り出す。

「どいてっ。どいてーっ!」

「な、なになに?」

「あ、タヌキの置物、どうするの?」

「そこのドア、開けてーッ」

半分水着に着替えていた女子生徒たちの間を駆け抜けながら、私は大声で叫んだ。その声を聞いた他の生徒が、大急ぎでドアを開け放つ。私は、ドアを抜けるとタヌキの置物をプールの中へと、力まかせに叩き込んだ。

信楽焼きのタヌキの置物は、盛大な水しぶきをあげて着水すると、やがてブクブクと沈んでいく。

「はっ。はっ。はっ。変態タヌキが…。そのまま海のモズクになりなさい」

息を整えながら、引き返そうとする私の耳に、聞き慣れた声が聞こえてくる。

「あぷ。ぷはっ。も、モズクじゃない。それを言うなら、藻屑ですっ。それに、ここはプール……だ。海じゃない……」

浮かび上がってきたタヌキの頭を、私はプールサイドにあったモップの柄で思いっきり叩きのめす。

タヌキはブクブクと沈んでいき、やがて見えなくなった?

ん? なんで? 消えた?

澄み切ったプールの水の中に、タヌキの姿は見えない。一体どこに行ったのか? ま、まさか、これも魔法?

私はけんめいに目をこらして、タヌキの行方を探すが、プールの水の中には見つからない。

しまった。逃げられたか……。

「一体、どうしたのよ。急に…」

水着に着替えたクラスメートたちが、どやどやとプールサイドに出てきて、私に尋ねる。

「あ、いや別に、なんとも……」

私は作り笑いをしてごまかすが、誰も笑わない。

「だから、言ったでしょう。あんなタヌキの置物見たら、ユウカ、暴れるって……」

美香が、ため息をつきながら皆に説明する。

「なんだよ。暴れるって。あのタヌキがアルフレッドに化けて、それで覗きをしようとタヌキの置物になってたから、それで……」

「…意味不明ね」

「ねえ。また保健室つれてく?」

「だいじょうぶよ。ユウカっ。私たちは、あなたを見捨てたりしないから」

「そうそう、また、タヌキが悪さしようとしてたって、言うんだろ。わかる、わかる」

励ましや慰め、そして理解ある言葉が投げかけられるが、そのどれにも心がこもっているようには思われない。

とうとう私は、クラスの女子生徒の信頼を失ってしまった。

しかも、後で聞いたところによるとー、アルは私がいない間に、「結花さんが気にいったので、ムント・ティエンタ王国の王子に紹介するため、連れて行きたいと思っている」と宣言してしまったらしい。そのために、私に対する周囲の風当たりはさらに厳しくなってしまったのだった。

その後、タヌキの人気、いや正確に言うとタヌキが化けたアルフレッドの人気? なんだか違うな、タヌキのアルフレッドが化けた生徒の人気は、うなぎのぼりに上昇していった。

まず、英語の授業では、素晴らしい英会話能力を披露し、英語の担当の牛嶋先生と、新しく派遣されてきたALT(外国語指導助手)のマーク先生をも感心させた。

それ以外の教科でもかなりの成績を見せ、スポーツでも非凡な才能を発揮して、皆を驚かせた。

特に、校内球技大会で行われたクラス対抗バスケットボールのトーナメント試合で、我がクラスが、藤堂海斗とアルという二大スーパースターの活躍で、並み居る強豪を抑え、優勝してしまったことのインパクトは大きかった。

決勝戦での残り十秒における奇跡の大逆転ゴール。敗色濃厚の中、アルがすばやく相手のボールをカットし、パスしたのを、海斗君がロングシュートで決めると言う大興奮の逆転劇は、まさにドラマのような筋書きで、試合の行われていた体育館は、ゴールが決まった瞬間、割れんような大歓声に満たされた。優勝決定の瞬間、二人がガッチリ握手したシーンは、多くの女子生徒に感動を与えた。

もっとも、私に言わせれば、アルのタヌキとしての、いや野生動物としての敏捷性が最大限発揮されただけのこととしか思えない。

そもそも野獣と人間が、一緒にバスケットボールをするということ自体がおかしいのだ。私からすれば、とても感動できる試合じゃない。いや、お笑い? コメディーでしかない。

いや、私自身、そのバスケットボールの試合を見ていないので、断言できないが、アルは魔法を使えるタヌキなのだ。魔法で何か、小細工をした可能性だってあるだろう。

ごまかされるもんですかっ。

幸いなことに、あの日以来、アルが「魔法の国に行きませんか」とストレートに勧誘することもなくなったので、私の方は、特に問題となるようなことはなくなった。けれど、油断はできない。

もう一度言おう。アルは、魔法を使うタヌキなのだ。また、プールのようなイタズラや事件を起こさないとも限らない。私は、みんなの学校生活の平和を守るため、アルの監視を怠らなかった。

「ああ。あの長い黒髪の間から光る目で見詰められると、胸がキュンてなるのよね」

新たに委員長となった美香が、お弁当の箸を止めて、うっとりとした表情になる。一緒にお弁当を食べている隣のクラスの立花美帆もうなずく。私と美香、美帆の三人は、教室で一緒にお弁当を食べるグループだ。

「へっ。病気じゃないの? たぶん狭心症ね。病院行ったら?」

そうじゃなかったら、野獣に狙われてるのを本能で察知して心臓が警告を発しているのを勘違いしているかの、どっちかだろう。

私は、バカらしくなって毒づくと、自分のお弁当のサンドイッチを食いちぎり、プチトマトを口に放り込む。

相手の正体は、タヌキなのだ。最初会った時は、まさか本物のタヌキが喋るなんて、想像もできなかったから、着グルミなのかと思っていたが、どうやらアルフレッドは、ほんもの?のタヌキらしい。

直立歩行するように進化したタヌキ…? 学名をつけるとしたら「ホモ・スタンディング・タヌキンキン」とでも名付けられるのか?

私がそんなことを考えていると、美香が怒って反論してきた。

「何言ってるのよ。アル様の魅力がわからないなんて、あなた、目がおかしいんじゃない?」

「すみませんねぇ~。近視なもんで」

不思議なことに、アルの本当の姿が見えるのは、私だけのようなのだ。しかも、メガネをかけると、美香が言うように、かなりのイケメンに見えるのだから始末に負えない。それで、ウィンクでもされようものなら、美香のように私だってドキン、ドキンと胸がときめいてしまうのだから、たまらない。

それでも、だまされないわよ。私は、絶対!

もうすぐお昼が終わる。私は、残ったサンドイッチを口に放り込むと、イチゴミルクで一気に食道に流し込んだ。少し咳き込む。

「ユウカ~。最近、女、捨ててない?」

私の豪快な食事っぷりを見ていた美帆が、あきれた顔で言う。

「何よ。悪い?」

「もし、ユウカが言うように、アルの正体がタヌキだったとしてもよ。本当に魔法の国の使者で、王子様を紹介してくれるっていうなら、ロマンチックだと思わない?」

「はあ?」

「ほら、昔話だったかな。『鶴の恩返し』ってのがあったじゃない。助けてくれた男のために、鶴が人間に化けてたずねて来て、男のために自分の羽を抜いて織物をするっていう……恩返しの話。私に言わせると、なんでユウカを見初めたのかって言うところが疑問なんだけどね。ロマンチックだと思わない? ねえ、最近、いえ昔でもいいけど。タヌキを助けたとか、したことない?」

「マタギじゃあるまいし……。ここは都会よ。私にタヌキの知り合いはいないし、タヌキと助け合うなんて関係もありません。恩返しって言うなら、織物なんかしなくていいから、『タヌキ汁』を皆に振舞ってくれた方が、後腐れもなくて助かるわあ~」

「でもさ。せっかく王子様を紹介してくれるっていうなら、一度会ってみたいと思わない? 王子様もタヌキとは限らないでしょう? 私は、会ってみたいなぁ。アル以上のイケメンならさ」

美帆が期待を込めてつぶやく。全然、こっちの話を聞いていない。

「ちょっとぉ。あんたたち、アルはタヌキじゃないわよ。絶対に! 勝手に決めつけないで」

美香が、へそを曲げる。

「やーよ。見なさい。タヌキに化かされてデレデレしてるのも目の前にいるのに? 私に獣姦趣味はありません」

「獣姦って……王子様が、人間の可能性もあるでしょう?」

美帆が反論する。

「タヌキの国の王子が人間? ないない。ありえないでしょ!」

「ちょっとお。アルはタヌキじゃない。アルは人間よ。人間なのよお~。人の話を聞きなさい!」

美香が怒って、私と美帆の会話に割り込んでくる。

「もう、そんなことばっかり言ってー。アルの正体にばっかりこだわってたら、せっかく玉の輿に乗れるチャンスをなくしちゃうわよ。いいわ。私が代わりに王子様に会うから!」

美帆が、私の玉の輿の強奪を宣言する。

「はあぁぁ?」

ちょうどそこへ、噂のアルが教室へ入ってきた。

「アルぅ。ムント・ティエンタ王国の王子様って、こっちに来てくれないのかな~?」

美帆が、甘えた声で尋ねる。

「んー。実は、ここだけの話なんだが、王国の王子の一人が近々、お忍びで日本に来るらしい」

アルが、私たちの机のそばまで来て、少し声を潜めて話してくれる。

「ほ、ほんと?」

美帆と美香が思わず聞き返す。

「ああ、これはトップシークレットなんだが、聞くところによるとーこの高校にも来てくれるかも……」

アルは、こっそり私にウィンクしながら、二人にぼそぼそと説明する。

私は、思わずかっとなる。

「はん。何がトップシークレットよぉ。あんた、自分で墓穴掘ってんじゃないの? そんなたいそうな王室の情報を、ただの高校生のあんたが、普通、知ってるわけないじゃない! それこそ、あんたの正体が、私が言うとおり、タヌキだって、証明してるようなもんじゃない?」

「ちっちっち。私は、一介の高校生じゃない。父との関係で、王室の信頼を勝ち取った外交官見習いとでも思ってもらえたら、当たらずとも遠からずってとこだ。これのどこがタヌキと関係するんだ? タヌキとは関係ない」

アルは、人差し指を左右にふりながら、平然と答える。

「すご~い。じゃあ、将来は、ムント・ティエンタ王国の政府関係者ぁ? 前途ゆーぼうなんだぁ。私、あこがれちゃうな」

美香がうっとりした顔で、アルにモーションをかけるが、アルは知らぬ顔だ。

「ねえ、じゃあ、その王子様の顔、知ってるのね? どうなの? アルから見て、美形? イケメン?」

目を輝かせて、美帆が質問する。

「残念だが、王子の素顔を見た人間は、ごくわずかだ。私も会ったことはない。ただ、すばらしい人物だとは聞いている。現在、ヨーロッパの有名大学に留学していて、学業優秀、スポーツ万能のスーパーエリートだそうだ。」

アルは、微笑みながら、いかに王子がすばらしい人物であるかということをとうとうと説明する。

「タヌキからみれば、人間はみんな素晴らしく見えるんじゃないの?」

私は思いっきり、毒々しい嫌味を返す。

「ああ、じゃあ、期待していいのね」

美帆が思わずうっとりした声を出す。

いかん。このままでは、クラスの全員が、アルに騙されてしまう。昔話でよく言われる「タヌキに化かされる」というのは、本当にあったんだ。

私は、何とかしなければと、考え込んでしまった……。

やはり、タヌキ汁に……。

昔話の影響もあって、つい変な方向に考えが向いてしまう。

「アルぅ。気をつけてよ。ユウカって、執念深いから、何か企みごと始めると、こんな風に黙っちゃうからね」

美香が警告する。

こっ、この裏切り者~。よけいなことをー。

「ありがとう。感謝する」

アルはそう言うと、身の危険を感じたのか、そそくさと自分の席に戻っていってしまった。

新しい転校生と留学生が、私たちのクラスにやってきたのは、それから一週間後のことだった。

「万条目小太郎君とクリストファー・キルマン君だ。みんな仲良くしてやってくれ」

転校生と留学生を紹介する西平先生の顔が、少し引きつっている。

無理もなかった。廊下には、黒い背広姿のいかにも恐持てが数人と、反対にいかにも国家権力の塊みたいな背広姿が数人、互いに威嚇しながら立ちつくし、ガラス窓越しに、こちらをうかがっているのだ。

うわさによると一方は、ヤクザの組長の息子で、対立抗争が激化したため、警護の組員とともに一時的に避難してきているらしい。もう一方は、正式には明かされていないものの、外国の皇室のご子息で、お忍びで海外留学にきていて、警護のため外務省の依頼を受けて、SPが派遣されているようなのだ。たぶん、こっちが、アルの言うムント・ティエンタ王国の王子なのだろう。

しかし、クラスの女子生徒たちの方は、そんなことはまったく気にしていない。紹介された二人のイケメンぶりに注視するばかりだ。

万条目小太郎君は、背が低くて小柄だ。女子生徒の平均と大差ない。栗色の天然パーマの髪が、笑顔とともに繊細でおとなしそうな印象を与えてくれる。とても危険な人間には見えない。

一方のクリストファー君は、金髪のストレートヘアに白い肌、そして欧米人特有の甘いマスクをしていて、身長もかなりある。見るからに明るくて社交性の塊のような印象が漂ってくる。制服の着こなしもワイシャッの前面をはだけていて、胸元に光る銀の十字架がおしゃれだ。まるでどこかのファッション雑誌の撮影現場から抜け出してきたモデルのようでもある。

このクリストファー君が、ムント・ティエンタ王国の王子様なら……正体はアルと同じタヌキ?

私は、恐る恐る授業用のメガネをはずして、目を凝らす。しかし、クリストファー君の姿は、ぼやけはしたものの、人間のままだ。こっこれはー。

私の恋の狩猟本能に再び火がつく。

よおっしゃあああああっ。

「それじゃあ、二人とも自己紹介して」

担任の西平先生が、二人を促す。

「クリストファー・キルマンです。出身国名は、明かせませんが、日本にとても興味があって来ました。日本語は、子供の頃から、アニメや漫画でいっぱい、いーっぱい勉強してきたので、だいじょうぶね。皆さん、そう固くならずに、気軽に『クリちゃん』って呼んでくださ~い」

教室の中、女子生徒の間に広がりかけていた興奮のざわめきが、急に静かになる。

おいおい。あっ、あぶないだろ。そのニックネームは! 誰か、教えてやれよ。

私の狩猟本能の炎も、少しだけ鎮火しかかる。

いやいや、いくら日本語が達者でも、彼は外国人なんだ。しっかり教えてあげれば、あの外見に似合った礼節とかマナーを、身につけてくれるはずだ。

私は、頭の中で懸命にクリちゃんこと、クリストファー君をフォローする。

「へー。じゃ、万条目小太郎君は、何て呼ぼうか?」

男子生徒がにやにやしながら、突っ込みを入れる。すると、クリちゃんこと、クリストファー君が、少し考えてから真面目な顔で、代わりに答える。

「そうだね。私と同じように…マン君、いや、マン・コ君がいいんじゃないか?」

これには、突っ込みを入れた男子生徒も黙り込んでしまう。

「もう、いや~」

アルの隣で、美香が真っ赤になって手で顔を覆う。

「オーケーィ。みんなでよんでくれ。私たちは、クリちゃんとマンコ君だ。」

「てめえっ。ふざけるんじゃねぇっ。そんなエロいニックネームなんかで呼びやがったら、叩き殺すぞっ!」

万条目小太郎君がキッと、クリちゃんこと、クリストファー君を一瞬、睨みつけてから、血相変えて怒鳴る。

「あんた、意味、わかってんのか? 少しは日本語を勉強しろっ!」

「オー。だから、さっき言った。私、ジャパニーズマンガ、アニメでいっぱい、いーっぱい勉強したね。日本語は得意。先生も問題ないと太鼓叩いていたくらい。あー、そっか~。マンコ君じゃなくて、マンコちゃんが良かったのか?」

「てっ、てめえっ」

とたんに、廊下と仕切られたガラス窓が叩き割られ、ガシャンという音とともにサブマシンガン2丁が教室内に向けられる。と、同時に廊下に立っていたSPが、別の真っ黒いサブマシンガンを黒服の男達に向けて突き出し、威嚇する。一触即発の事態だ。

しばし、静寂が流れる。

「やめなっ! 誰がハジキなんか出せって言ったんだよ。トミー、マツ、ハジキをおさめなっ」

万条目君の声に恐縮したように、アロハシャツ姿の男たちが銃をおさめる。

「すげえーっ。こっちは、『Vz61スコーピオン』、SPの方は、イスラエル製の『UZI』かよ」

クラス一のミリタリーマニア、林君が興奮気味に叫ぶ。

「いやあ。日本って、本当にアニメみたいなことがあるんだ。さすがだね。これが日本文化の静と動のコラボレーションという奴だね。感心するよ。すばらしい。いやあ、ブラボー」

クリちゃんこと、クリストファー君はパンパンと手を叩いて喜ぶが、教室内にいる生徒、そして担任の西平先生も、全員凍りついたように沈黙して動けなくなる。そりゃあ、当たり前だ。どこの世界に、マシンガンを向けられたまま平然と授業を受けられる学校がある?

かくして、私のクラスには、アルというタヌキの他に、新たに謎の外国のVIPの息子クリちゃん、そしてヤクザの組長の息子・万条目君が入ることになった。しかも教室の外には、ヤクザの護衛のトミーとマツ、そしてSPが数人、常時張り付くというオマケつきだ。

し、信じらんない。なんなのよ。この展開は……。完全にマンガの世界じゃない。警察は、なんでこんなのを取り締まらないのよ。完全に銃刀法違反でしょう。いや、凶器準備集合罪か? とにかく刑罰の対象のはずよ。それに……アルなんか、本当なら保健所が掴まえて山に返すか、保護して動物園に入れるべきなのに~。

か、完全に日本の外交は、治安は狂ってるわ。

私は、思わず頭を抱えてしまった。

「にぎやかになったね~」

美帆が感心したようにつぶやく。お昼休みの教室内は、いつも以上に賑やかだ。最初はマシンガンを突きつけられて、緊張感でいっぱいだったクラスも、数日たつと、信じられないことにみんな慣れてしまい、平然と授業が行われるようになっていた。まあ、常にマシンガンが向けられるわけでもなかったことも一因だが。

私と美穂、美香のような弁当組が、教室内のあちこちでグループになってそれぞれのお弁当を広げている中で、クリちゃんだけは一人、白いテーブルクロスを敷いた机の上で、SPとは別の執事のような男がそばについて、持ち込まれた豪華な食事をしている。執事がフード・ワゴンからメニューを一つずつ丁寧に並べ、食事の合間に、ワイングラスへワインを注ぐ。完全に階級意識丸出しの、学校では異様な食事風景が展開されている。そして、そのそばには、二人のSPらしき背広姿が立って、周囲に目を光らせて警備しているため、クラスメートは誰一人として近づけない。

「ねぇ。あの人が、王子様なのかな?」

美帆が確認する。

「そうなんじゃない?」

私は、どうでもいいという投げやりな返事をしながら、おにぎり片手にケチャップを絡めたタコさんウィンナーにかぶりつく。

「どう? 好み?」

「うん。いける。ケチャップ絡めただけで、いつもと違う」

「やーねぇ。タコさんウィンナーのことじゃなくてー。クリちゃんのことよ」

美穂が話題をクリちゃんに向けるので、私は嫌々ながら反応せざるをえなくなる。

「あ、あのね。みんな……おかしいとは思わないの。普通の高校の教室でー。どこに昼間からワインをたしなみながら食事する高校生がいるのよ。あ~私、気が狂いそうになるわぁ」

「大金持ちの生徒なら、弁当代わりにそんなことしてもおかしくないんじゃない? 本物の王子様だったら、当然だと思うけど。毒見とか、身の安全を確保するためとかでー。校長先生の許可もとってるみたいだし、禁止行為には入ってないと思うけど?」

美穂の解釈は大らかすぎる。てんで話にならない。

「はいはい。まー教室でフランス料理のフルコース食べる光景が当たり前って言うんなら、そこまでは認めてあげましょう。でも、でもねぇ。き、機関銃を持ち込むような、あんな、あぶない人間をそのまま放置する方がおかしいでしょう? そう思わない?」

ミリタリーマニアの林君によれば、背広姿のSPの左肩が少し下がっているのは、ショルダーホルスターで拳銃を隠し持っているからだそうだ。

私は、クリちゃんのそばに陣取るSPを指差す。あの背広の下に、どんな武器を隠し持っているかわかったもんじゃない。

「どうどう、落ち着いて。落ち着いて。いいこと。生徒手帳をちゃんと読んでみて。校則のどこにも機関銃持込禁止というのは、書いてないわよ。つまり、学校側としては、認めているということよ!」

「んなわけあるかっ! すると何? 書いてなければ、ミサイルでも戦車でも持ち込んでいいわけ? そんなバカなことあるわけないじゃない」

私は、怒りのあまり、机をバンと叩いて常識を主張する。

「まあ、まあ…あんまり怒りすぎると血圧がー」

黙々とチキンから揚げを食べていた美香が、持参した水筒からお茶を注ぎながら言う。

「ははっ。うちのお母さんみたいなこと言わないでっ。あたしは、お年寄りじゃないんだからー」

美帆が、まあまあと両手で私を制止する。と、その時だ。中庭のあたりから、キュラキュラと、ブルドーザーの履帯の立てる走行音と重機の大馬力エンジンの音を組み合わせたような聞き慣れない騒音が響いてくる。

「ま、まさかっ!」

私はギョッとして立ち上がると、窓に駆け寄る。私たちの教室は、学校の周囲を囲む塀に沿って建てられたA棟の二階にある。その二階の窓から中庭を見下ろすと、そこには、二本の銃身を砲塔の両サイドにつけた、あきらかに戦闘用の車両がゆっくりと入ってくるところだった。砲塔の上で細長い弁当箱のようなものがクルクル回り、突き出た長いアンテナがプルプルと左右に揺れている。その車両の後ろを抜けて、後ろに大きな箱型の荷物を積んだ大型ジープのような車が数台、運動場の方へと降りていくのも目に入る。オリーブグリーンの色彩からすると、それも戦闘用の車にまちがいない。

「あ、あっ……」

私はあまりのことに、声が出なくなる。背後からミリタリーマニアの林君が、階下の情景を覗いて、感心したようにつぶやく。

「八七式自走高射機関砲だ。かっこいいね。んー。向こうに行ったのは、九三式近距離地対空誘導弾、近SAMだね。すごいよ。これで、我が校の安心安全はバッチリだね」

なにおーっ。私は、振り向きざま、林君のワイシャツの襟首をひっつかむ。

あまりの非常識さに、涙が出てくる。

「もう。もう…やめてよ。林君。これ…まともじゃないと思わないの? どこの世界に、戦車が配備される高校があるのよ? おっ、おかしいでしょう? おかしいって言って!」

私はうるうるしながら、林君に訴える。林君は、困ったような顔をしながら、下を指差す。

「ここ。まあ、八七式自走高射機関砲は、まだ生産が始まったばかりだし、ここに配備されたのは、たまたま、たまたまじゃ…」

私の頭の中で、バシッと何か飛んだ。気がつくと、私は、左ストレートで林君を吹っ飛ばしていた。

「はっはっ。はっ。たっ、『たまたま』なんて…言うんじゃないっ! 縁起でもない」

私の心臓がバクバク鳴っている。

もう、病気だ。いや、「たまたま」は、虎馬? ちがうトラウマか?

私の中で「たまたま」は、禁句となりつつあった。

「さんきゅー ふぉー こーりんぐ。 ざっつ ぷろぶれむ はず りありー がっと みー……」

静けさの中、生徒が読む英語のリーダーの声が、教室内に流れる。

真剣にリーダーの文字を追う生徒たちの間を、ALTのマーク先生がゆっくりと巡回する。

何事もなく平穏に進む授業に、私は安らぎさえ感じていた。他の教科はともかく、英語の授業だけは、今のところまともだった。

地理や歴史の授業は、聞いたこともないムント・ティエンタ王国についてのプリント学習、家庭科はムント・ティエンタ王国の有名な? 家庭料理イナム・ドゥチづくりの実習だ。

私は、必死で「タヌキ汁」づくりを強く主張したのだけど、先生は、国際感情に配慮すべきと主張して、私の提案は却下された。なにが、国際感情なのかよくわからない。確かに、ムント・ティエンタ王国の国の愛玩動物はタヌキらしいのだけど、ヨーロッパにどうして日本のタヌキがいるのか、そして、なぜそれが、愛玩動物に指定されているのかが、まったく理解できない。

化学の授業では、錬金術に必要とされる「賢者の石」づくりが行われた。

他のクラスでの授業では、実験の失敗で奇怪な生物? ホモ・コロス? が生まれかけたとかで、少し騒ぎになったとも聞いているけど、本当かどうか、詳しいことはわからない。化学の担当の西川先生は、このせいで一週間休みをとり、私たちのクラスがその授業を受けることはなかったからだ。

音楽の授業では、ムント・ティエンタ王国の国歌「バジャー&ドラゴン~聖獣たちの加護の下に~」の斉唱と、訳のわからない狂った授業のオンパレードだ。

アル、いや、タヌキによる生徒たちの化かし方は、実に巧妙としか言いようがない。ムント・ティエンタ王国の歴史まで、信じられないほどの精度と緻密さで実際の史実に組み合わせて作られているのだから、手に負えない。

第二次大戦直中、ムント・ティエンタ王国は、ヒトラー率いるナチスドイツとスターリンのソ連からの侵略を恐れ、相互に不可侵条約を締結。大戦後のヨーロッパの混乱のドサクサの中で、東欧諸国と共にソ連の支配下に入ることを条件に、王国維持の保障を勝ち取るなど、狡猾で計算されつくした外交を展開して、戦災を蒙ることなく維持されてきた小国と説明されていた。

一説によると、スターリンは、当初、ムント・ティエンタ王国を侵略しようとしたものの、送り込んだ機械化部隊がまちがってポーランドに攻め入るなどして失敗し、ヒトラーを激怒させるなどしたため、以後手を出さなくなったとも言われている。また、ヒトラーの方も侵略を計画したものの、星占術師の占いの結果を見て、諦めたとも言われている。

日本との関係では、明治政府とフランスの間を取り持って、軍艦「畝傍」の建造に関わったものの、ロシアの圧力と介入により、日本への回航途中で解体沈没させたとか、戦前は日本から多くの移民を受け入れたとか、国家レベルでは錬金術によるM資金提供事件というのがあって、ムント・ティエンタ王国の最重要国家機密との関係で、戦後最大の詐欺事件が起こったともされている。

まったくもって聞いたことがない話ばかりで頭が痛くなる。第一、「富士」とか「三笠」とかならまだしも、「畝傍」なんて、田舎の田圃か畑を連想させるような軍艦の名前なんて、田舎くさくてありえない。それなのに、それがさも事実であるかのように、生徒たちの間に自然に浸透しているのだから、恐ろしい……。

そんなネーミングセンスが当然なら、今頃、宇宙戦艦「コメダワラ」とか、護衛艦DDG「こえだめ」とか、情けない名前の軍艦があふれて、日本の地位はアニメとともにどん底に落ちているはずよ。

そんなことを思っていると、ふいに私の頭にコツンと何かが当たる。

英語のリーダーから目を離し見上げると、そこには、優しそうなマーク先生の顔があった。

「リーダー、ちゃんと見てますかぁ?」

「あ、ソーリ~」

私が恐縮して答えると、マーク先生は再びコツンと私の頭を軽く叩いて、微笑む。

そーよ。外人さんは、こうでなくちゃいけないのよ。いつも陽気で、にこやか~にして英語を喋るか、片言の日本語でコミュニケーションに苦労しながら、文化交流に努めるべきなのよ。

私は、教壇へと戻っていくマーク先生の後姿を眺めながらつくづく思う。マーク先生は、背が高くて、短く刈られた金髪と丸いメガネで、すごく真面目そうな印象が強い。そういえば、マーク先生ほどのイケメン教師が、クラスの中で話題にならないのも不思議と言えば不思議だ。

「オーゥケイ。トゥディ ザッツ オール」

「すたんだぁっぷ。あてんしょん ぷりーず。ぶぁう」

授業が終了したところで、マーク先生が私に「おいでおいで」をする。

何だろう?

「ユウカさん。ホームワーク提出遅れてま~す。あとで、ルームに来る。これは、お仕置きで~す」

「は?」

「あ、チガイました。お尻ペンペン? おぅ。ハイスクールガールには、アブナイでーす。えーっと…」

マーク先生が、眉間に指を当てて悩む。

「きょ、教育的指導?」

「オー、ザッツ ライトゥ! それそれ」

マーク先生がうれしそうに言ってから、私の耳のそばに小声で話しかける。

「ミスター・ウシジマから、代わりにお願いされたね。ところで、シドーって、何? どーするの?」

どうやら英語の担当の牛嶋先生から、宿題を提出していない私を指導するようにお願いされたらしい。しかし、日本語がよくわからないマーク先生は、「指導」を具体的にどうすればいいかわからないらしい。注意するニュアンスまではわかるのだろうが、具体的にどうするのかということがわかっていなくて困っているようなのだ。

私は、マーク先生の端正な顔を見ているうちに、狩猟本能が…違う、少しいじわるしたくなってくる。

「ミスター マーク。どぅ ゆー のー 柔道?」

「? ジュードー? オーイエス。柔道イズ 武道ね」

「イエス。教育的指導いず 柔道! あい あんど ゆー ふぁいと 柔道!」

私は、適当に英語と日本語を交えて、デタラメを吹き込む。

「リアリィ? オーケーィ!」

「え?」

マーク先生はにっこり笑って、突然私の手をつかむと、ぐいぐいひっぱって歩いていく。

え? まさか…。本気なのぉ?

そう思っている間に、他のクラスの生徒たちがポカンと見送る中、廊下を抜け、渡り廊下を通り過ぎて、階段を登り、着いた先は、体育館の二階にある武道場だった。マーク先生は、教員用の柔道着の予備を教官室から取ってくると、私に一着を放り投げ、女子更衣室を指差す。

あ…まさか、からかわれてるんじゃないでしょうね。

マーク先生の顔を見ると、先生は少し宙を見て緊張気味だが、とてもからかっているようには見えない。背広を取ってその場ですばやく着替えはじめたので、私はあわてて更衣室に駆け込む。

よーし。そこまで騙されたフリしようってんなら、乗ってやろうじゃないの!

私は覚悟を決めて、渡された柔道着に着替える。私は、小さい時から、柔道場を経営しているおじいちゃんに鍛えられてきたので、腕には自信があるのだ。

柔道着を着て帯を締めると、気分も引き締まり、一気に戦闘態勢に入る。

よしっ!

気合を入れて、女子更衣室から出てみると、そこには、マーク先生以外に大勢の生徒たちが集まってきていた。クラスメートは、ほぼ全員が勢ぞろいしていて、期待と興奮に目を輝かせている。

なんなのよ。一体?

「おおっ。ユウカーっ! がんばれよぉーっ」

クラスメートの男子から声援が飛ぶ。

「ユウカっ。聞いたぞ。英語の宿題完全撤廃のために、マーク先生と決闘するんだってな! 我々は、君を応援するぞ。君こそ日本女性の誇り、いやミラー? 英語あってるか? とにかく鏡だ。」

ちがうって。

「そうだっ。我々は日本を、日本語を愛しているんだ。毛唐の言葉、英語なんかいらない」

うそをつくな。うそをー。

「ごー ふぁー ぶれいく! やんきー ごー ほーむ!」

「りめんばー パールハーバー? ちがうか? りめんばー トラック・アイランド?」

集まった男子生徒たちの間から、勝手な主義主張、訳のわからない応援、そして歓声と拍手が、私に向けられる。

何を勝手なことをー。

「センセー。気をつけて~」

クラスメートの女子は、なぜかみんなマーク先生を応援している。

こ、この裏切りもの~。

「ダメよぉ。日本語で言っても通じないでしょう」

「そっかぁ。ミスターマーク! びぃー けあふる! しーず びーすと! べりー でんじゃーあ!」

「励ましの言葉は?」

「えーっと…。どうー ゆあ べすと。きる ざ じゃっぷ?」

集まった女生徒たちの間からは、マーク先生に対する応援と、私に対する警告? 忠告? の言葉が投げかけられるが、私から聞けば、誹謗中傷以外の何ものでもない。

ちっ! こーなったら、たっぷりといちゃついて…じゃなかった決闘を…ちがう、教育的指導を楽しんでやるっ!

私は、緊張で? 顔が緩むのを必死で抑えながら、逆に緊張で青くなったマーク先生と畳の上で向き合った。

そこに委員長の美香が、小さな旗を二本持って現れる。どこかのレストランのお子様ランチについている旗だ。一方は青に塗りつぶし、もう一方は真っ白にしてある。しかし、私もマーク先生も柔道着の色は白なので、色違いの旗の存在にどんな意味があるのか、役立つのかどうかでさえ、よくわからない。

少なくとも、判定には使えないよね。

私はため息をつきながら、対戦に向けて息を整える。

しかし、何も知らない周囲で見ている生徒たちの間からは、再びやんやの歓声と拍手が沸き起こる。

「では、見合って見合って~。ごう!」

ちがうだろ~。それ相撲……。

私は、半分ズッコケそうになりながらも構えて、マーク先生が仕掛けてくるのを待った。

柔道は、まず組まないことには始まらないが、かといってこちらから組みに行くと体勢が浮いてしまいがちになる。オリンピックや競技試合なら、消極姿勢として減点されるが、武道にそんなものは関係ない。

マーク先生が、バッと組みに来たので、私は反射的にその手をつかんで長身の先生の身体の下に潜り込む。

私は身体をくるっと反転させて、先生の身体を背中で吊り上げる。一本背負いだ。

決まった!

私は、日頃たまっていたストレスもあって、つい思いっきり投げてしまう。

しかし、そこでとんでもないことが起こった。マーク先生の身体が軽くなったと思ったら、先生は私が見ている前で、空中で一回転したかと思うと、体操選手のようにストンと着地してしまったのだ。

あっけにとられて見詰める私に、マーク先生が振り向きざまウィンクする。

こいつ…何者?

「や、やるわね…」

私は、小さい頃から黒帯のおじいちゃんに鍛えられてきたのだ。今では、柔道の腕前だけなら、道場破り…じゃない道場を開けるだけの実力がある。その私の技をこうもかっこよくかわされてしまったのは、ショックだ。

私のプライドは、試合開始早々、見事にへし折られてしまった。

観戦している生徒たちの中には、海斗君やアルやクリちゃん、そしてオマ…万条目君たちもいる。その護衛のぶっそうな連中も…。

私は、つい皆の熱い視線を意識して、攻勢に出る。がっしり組んで、続けざまに小内刈を掛ける。マーク先生が覆いかぶさってくるのを受けて、後退しつつ巴投げに持ち込む。

今度こそ!

しかし、マーク先生は、私の身体を前転倒立でかわし、またまた一回転してストンと着地した。まるで体操の床運動と柔道が絡んでのパフォーマンスみたいだ。

観戦している生徒たちの間から拍手が沸き起こる。

「ブラボー!」

「わんだほー!」

アルが、クリちゃんに感想を聞いている。

「いかがですか? 今の技」

「んー。マーク先生に十点ですね」

「ユウカさんは?」

「あれは技のかけそこないです。私が見たところ、下手すると金的蹴りの可能性もあったと思います。反則すれすれ、イエローカードもんですよ」

言いたい放題の発言が、私の耳に入ってくる。

こんのーっ。

起き上がろうとした私に、マーク先生が寝技を仕掛けてくる。

おう。望むところだっ。

横四方固めに入ろうとする先生と起き上がろうとする私の視線が、空中で交差する。その瞬間、ふたりの顔が近づき唇が激突した! 触れたなんて、ロマンチックなもんじゃない。文字通り激突したのだ。

「つーっ!」

二人とも唇を切って、畳の上で一旦停止する。二人の血が畳みの上に点々と……。

「すとっぷ。ストップ。ぶれいく。ブレイクよっ!」

レフェリーよろしく、委員長の美香が、私たち二人の間に割って入る。

だから、ちがうってのに~。それ、ボクシングじゃないの?

「ドクタ~!」

私とマーク先生は、それぞ場外に引き立てられて、用意された椅子にドシッと腰掛けさせられる。

「だいじょうぶだ。傷はたいしたことない。いいか。向こうの身の軽さは尋常じゃないが、寝技に持ち込めば勝機はある!」

保健委員でミリタリーマニアの林君が、セコンドよろしくアドバイスする。

だから…ボクシングじゃないってば……。

「いや~。すごいファーストキッスだったね。でも、安心して。ちゃんと後で、写メしとくから安心して!」

美帆が私の切れた唇の手当てをしながら、ポツリとつぶやき、ついでポケットから取り出した携帯の画面を見せてくれる。

「あ、あああっ…」

そこには、私とマーク先生の唇が重なっているシーンが見事に捉えられていた。

すばらしい…違うっ。なんてこと…。

私が指摘された事実と写真に愕然としている間に、誰かが家庭科室から持ってきたであろうフライパンを叩く。

カーァァァァァン!

「ファイトぉ!」

美香が私の手を引っ張って、畳の中央へ押し出す。

マーク先生は、少し腫れた唇を押さえながら、それでもやる気満々で上がってくる。しかし、私は頭が混乱して、何をしているのかわからなくなる。

ファーストキスが……。私の大切なファーストキスが……。こんな事故で失われるなんて………。

無効よ! これは正式なファーストキスじゃない! ノーカウントだからね!

私は気を取り直して、再びマーク先生とガッシ! と組み合う。

再び先生と視線が絡み合う。

「のーかうんと! おーけー? 」

私は、必死でファーストキスの無効を訴える。

「ホワッツ?」

先生は、怪訝な顔で訊き返してくる。

意味通じてる?

その声が聞こえたのか、場外では、アルが再びクリちゃんに解説を求める。

「あれは、どういう意味ですか?」

「たぶん…無制限一本勝負だということの確認でしょうね」

「ははあ。スタミナには自信があると、豪語しているわけですね」

「さすが、ビースト。野獣と呼ばれるだけのことはあります。いや、こんな島国に、こんな獰猛な少女がいたなんて、留学しにきた甲斐がある」

一方、万条目君は、護衛のマツを手招きする。

「ビデオ撮れや! 今度、親父に言って、うちのシマでも、こんな格闘技の試合をしようや。非合法よりずっと健全だし、儲けられると思わないか?」

場外で展開される的外れの会話を聞いていると、私は力が抜けそうになる。

その間に、今度はマーク先生が力技で押して来る。私は、後退しながら出足払いをかける。しかし、マーク先生の体勢は崩れない。

「?」

なんとマーク先生の足が、フワフワ宙に浮いている。

そんなバカな?

私は、身体を低くしてマーク先生の両足を取りにかかるが、マーク先生は倒れない。先生の両足は、わずか一センチほどだが、確実に畳から浮いている。あせる私にマーク先生の全体重がのしかかってきて、私は懸命にかわしたものの、縦四方固めに持ち込まれた。

まっ、まずいっ!

あせる私のそばに、美香がとんできて、畳を叩き始めた。

「ワン、ツー…」

ちっ、ちがう。それ、ちがうっ!

私は、反射的に左肩を畳から持ち上げる。

プロレスじゃないのよ。柔道はー。

私が抗議の声を発する前に、ガッシとマーク先生が私を力で押さえ込みにくる。再び美香がカウントしはじめる。

ちがうってのに~。

「ワン、ツー、スリー!」

カンカンカンカンカン……。

マーク先生が立ち上がると、美香が先生の手を上げて、勝利を宣言する。

え~ええええええええ~っ!

「な、何てこと……」

私は、畳の上で大の字になったまま、その光景をただぼーぜんと眺めているだけだった。

人生で初めて、格闘技で敗れた。しかも得意の柔道で、だ。それは、私にとって一大ショックだった。

「なさけないのう。毛唐などに負けるとは。しかも…柔道で。はーっ。」

夕食の席で、権兵衛おじいちゃんが、大げさにため息をつく。

「これでは、わしの白戸道場を継がせるわけにはいかんのう」

「まあまあ。まだあきらめてなかったんですか?」

母があきれたようにつぶやきながら、山盛りのピーマン炒めを食卓の中央へ置く。私は、おじいちゃんの失望の声を無視して、ピーマン炒めを自分のわけ皿へと移す。

「言っとくけど、私、道場継ぐ気ないから」

私は、軽く宣言するが、おじいちゃんには、馬の耳に念仏だ。絶対に聞いていない。おじいちゃんの白戸権兵衛が経営している柔道場、白戸道場は小さくて、通っている生徒は小学生が五、六人しかいないと聞いている。お父さんは、柔道に興味がないため、まったく関わりを持っていないので、今のところ後継者がいない。だから、おじいちゃんとしては、私を後継者に指名して引き継いでもらいたがっているのだ。

「その毛唐は、どこの国のやつじゃ?」

「ALTだから…たぶんアメリカあたりじゃない?」

私はピーマン炒めをもくもくと食べながら、おじいちゃんの質問に答える。

「ん? 出身もわからんのか? 英語が話せるからアメリカとは限らんじゃろう。大英帝国の可能性もあるし、カナダやオーストラリアもあるじゃろう」

そういわれてみれば、そうだ。

マーク先生は、どこの国の出身なんだろうか?

「ふふ。どうやらお主の敗因がわかってきたぞ。」

「敗因も何も…。私は柔道で負けたつもりはありません! あれは、めちゃくちゃなルールでやったから、負けたのよ」

「ほほほっ。いつもは、『柔よく剛を制す』、『ルールなど無用』などと大口叩いておった奴が、負けたことをルールのせいにするか?」

おじいちゃんの言葉に、私はご飯茶碗を食卓に置いて反論する。

「あのね。おじいちゃん。私は武道としての自己鍛錬としての柔道は認めるけど、競技としての柔道に興味はないの。だから、おじいちゃんの道場なんか継ぐ気はないの。おわかり?」

「この前まで、段位をとったりすると、男の子に恐がられるからとか言っておったくせに…言うのお」

そこに母が割ってはいる。

「昨日お父さんがお土産にもってきた、ケンタのチキンが一個余ってるわ。誰か食べてちょうだい」

食卓の上に置かれた一個のフライドチキンに、おじいちゃんと私の目が一瞬注がれる。

フライドチキンに箸をつけたのは、私の方が先だった。しかし、次の瞬間、フライドチキンを挟んだ私の箸を持つ手が、持ち上げられる。空中で箸の間からフライドチキンが離れた瞬間、おじいちゃんの箸が宙に浮いたフライドチキンをキャッチする。

「ちっ。意地汚いわね」

「年寄りをいたわらんかい」

「子供の時、マキはくさるほど割ったわ。これ以上割るもんですか!」

「マキではない。いたわれと言うたんじゃ」

「マキも板も一緒よ。それとも何? 今まで道場の壁板を何枚も割ったけど、まだ足りない?」

「それは…、遠慮しておこう。これ以上されると、道場が倒壊するわい。それより、お主、わざと負けたな?」

「はあああ? なっ、何で、私がわざと負ける必要があるのよっ!」

「ふっ。知れたこと。その男に勝ってしまっては、その先がないからのう…」

「さっ、先って何よ」

「わかっておるくせに……。言うて欲しいか?」

「ええ、聞きたい」

「お主…。惚れとるな」

「ばっ! バカなこと言わないでよ! 見当違いもいいところよ」

私は、おじいちゃんの指摘に、ついカッとなる。そこに母が再び入ってくる。

「二人とも、どーでもいいけど、梅干食べます?」

「ふっ。図星か?」

「ちがいますよ。梅干。うーめーぼーし。おじいちゃんたら、モウロクしないでくださいな」

「図星って…何よ!」

私がおじいちゃんに食って掛かると、母があきれたようにため息をつく。

「結花、あんたまで、頭だいじょうぶ? これは梅干よ! ズボシじゃないわよ! で……ズボシって? 何?」

話の腰を折られたので、私とおじいちゃんは、何も言わず、再び黙々と夕食を続ける。その間に、お母さんも食卓について、一緒に夕食だ。お父さんの帰りは、毎度のことながら、今夜も遅い。

「結花、マークとか言うたか? 今度、その先生を家に連れてこい」

おじいちゃんが、味噌汁を飲んでから、ぼそっとつぶやく。

「まさか…挑戦する気?」

「ルールがどうあったにせよ、お前を負かした相手だ。どんな奴か、見てみたい」

おじいちゃんが、少しだけ真剣な表情をする。

「……何か、企んでいないでしょうね」

私が疑いの眼を向けると、おじいちゃんはフッと視線を逸らす。

「……」

「どーでもいいけどぉ。バカなことしないでよ。自分が年寄りだってこと忘れないように」

「何を言うかっ。わしは、まだまだ年寄りではないわ。この黒帯の技は、まだまだ若いのにも負けん」

おじいちゃんの負けず嫌いは、相変わらずだ。

「さっき、年寄りをいたわれとか言ってたのは、どこの誰だったかな~」

「はて? そら耳じゃろ」

おじいちゃんが何を企んでいるのかわからない。たぶん、自分も手合わせしてみたいと思ったのだろうが、本当に年齢のことも考えてほしいと思う。なにしろ、もうすぐ九十の大台に乗る歳なのだから…。

まあ、マーク先生が、おじいちゃんの招待を受けてくれるかどうかもわからない。それに、仮におじいちゃんに無理やり試合を申し込まれたとしても、手加減くらいしてくれるだろう……。

私は、味噌汁を一気に流し込んで夕食を済ますと、汚れた食器を流し台へと片付ける。

「片付けは、お願いね」

「はーい」

お母さんのお願いを受けて、私は軽く返事をすると、流し台のすみにあるスポンジを手に取った。

翌日、学校に行くと、アルとクリちゃん、そしてマン…万条目君たちが教室の入り口で出迎えて? くれた。

「いやあ。昨日の決闘は、素晴らしかった。短時間だったとはいえ、素晴らしいパフォーマンスだった」

「そうだ。感動したっ!」

「さすが、王国の花嫁候補だけのことはあります」

「あっ、そ」

三人ともわりとイケメンなので、クラス中の注目を集めてしまうが、私は気乗りがしない話題なので、無視して通り過ぎる。

私が席につくと、今度は、アロハシャツ姿のあぶない男が机のそばまでやってくる。

「姉さん。いかがです。今度、うちのシマで異種格闘技やりませんか?」

この男は、たしか万条目君の護衛の一人だ。たしか、トミーとか呼ばれていたはずだ。

「あ、あのね。やめてちょうだい。私、あなたたちから『姉さん』呼ばわりされる関係じゃないでしょう? それに異種格闘技なんて…経験ないから…無理よ」

「はははっ。ご冗談を。あれくらい大立ち回りができりゃ、十分でさ。その度胸をかって、ぜひ、姉さんと呼ばせてくだせえ。で、ものは相談なんすけどね。ここにこれだけ用意いたしました」

トミーは背広の内ポケットから、分厚い札束を取り出す。日本銀行の帯までついている。

「百万ありやす。異種格闘技一回で、これだけお支払いいたしましょう。受けてくれますか?」

私は、初めて見る大金の放つ圧倒的な存在感と吸引力に、心がグラグラッと傾きそうになる。

「ははっ。へ、へえ~っ。一体どんな相手と試合させるつもり?」

「ヒグマなんか、どうでしょう?」

私の堪忍袋の緒が一瞬にしてぶち切れ、トミーは私のカウンターパンチを食らって、教室の後ろまで吹っ飛んでしまう。

「てめえがやれっ! どこが異種格闘技よ。異種は異種でも、ケダモノと格闘する気はサラサラないわっ!」

思わず息が荒くなる。

「ど、どうしたの?」

私の怒鳴り声に驚いて、美香たちや海斗君が飛んでくる。

「きいてよ。アルたちったら、ひどいのよ。私にケダモノをけしかけようとしてるの」

私は、涙ながらに訴える。

私の訴えをきいて、海斗君がキッとなる。

「アル。それにクリちゃん。マン…じょうめ君も…、ひどいじゃないか? 結花は、これでも女の子だぞ。やりすぎだ」

「お、俺は、別に無理にとは言ってない。ヒグマと戦うっていうなら、それなりの大金を支払うつもりだったんだ」

万条目君が少しうろたえながら弁解する。

「異種格闘技…確かに、結花なら、どんな相手とでもおもしろい展開が期待できる…かもしれないが……」

万条目君から百万円の札束を見せられて、海斗君の声が少しかすれてトーンダウンする。唾を飲み込む声までする。

おいおい……。私の身を案じるよりも、金の方に目がくらむのか?

「それでも、ヒグマはー無理だろう……。同じクマでも、せめて、アライグマとか……。いや、それに似ているものなら、タヌキ程度に……するとか、だな」

「はあ? そんなんじゃ、誰も見にこねえだろうが…」

万条目君が、即座に否定する。

「そうです。タヌキはダメです。一撃で殺されます」

アルが、提案に驚いて、必死にダメ出しする。

「それも……そうだな」

「そんじゃ、マス・オーヤマがやったみたいに、牛とか?」

「なるほど!」

「近くに牧場があるから、そこで調達すれば、すぐにでも……」

「同じ牛でもホルスタインじゃ、迫力ねえだろ」

「んじゃ、和牛か?」

「おお。なら黒毛和牛にして。倒されたら、焼肉大会ってのはどうだ?」

「いっ。いいね、それ」

好き勝手に話のふろしきを広げて、盛り上がる四人のところに、私はツカツカと歩み寄る。海斗君と万条目君の首根っこを後ろからガッシとつかんで、顔を寄せ、噛んで聞かせるように話しかける。

「私は、ね。ケダモノが嫌なの。おわかり?」

「は、はい……」

その様子を見ていたクリちゃんが、アルに訊ねる。

「彼女に間違いないのかい?」

「はい」

「そうか……。私は、だんだん恐くなってきたよ」

私は、海斗君と万条目君を離すと、今度はアルとクリちゃんをにらみつける。

「どうか…したかな?」

クリちゃんが、微笑みながら私に問いかける。逆三角形の口の端からのぞく白い歯がまぶしくて、私は目がくらくらするが、懸命にこらえる。

こいつらのイケメン光線は、半端じゃないのだ。

「ご安心ください。だーれが、タヌキの王国になんか行くもんですか!」

「……? タヌキの国とは…何のことかな?」

「しらばっくれないでよ! あなたもアルの仲間なんでしょう? あなた、ムント・ティエンタ王国の王子様なんでしょう。ネタはあがっているんだからー」

私は、クリちゃんを指差しながら、その正体を暴露する。

アルが飛び上がって、うろたえるが、当のクリちゃんは平然としている。

「はははっ。アル君は、ヨーロッパでは有名だからね。ムント・ティエンタ王国の王子の花嫁候補を探して旅しているとか聞いてるから…。いやあ、しかし、君が花嫁候補だなんて、正直信じられないよ」

「他人事みたいに言ってるけど、信じられないんじゃなくてー、信じたくないんじゃないの。自分の相手のことだから」

「身分は明かせないが、ムント・ティエンタ王国の王様とは、一応、関係があるからね。君が王族に加わるかと思うと、恐怖政治が始まるんじゃないかと思って、正直、ぞっとするよ」

「言うじゃない。あなた、王子のこと、どこまで知ってるのよ」

「んー。話していいのかな~。私が知っているのは、ムント・ティエンタ王国の世継ぎ、第一王子の結婚相手は、代々、魔法の鏡が決めているらしいってことだけだ」

「はあああっ? どーいうこと?」

「だからー、鏡で相手を決めてるんだよ」

「自分の容姿にコンプレックスを持ってるのかな?」

「ちがうちがう。魔法の鏡だよ。えーっと。わかりやすく言うとだ。『白雪姫』の継母が愛用してたような魔法の鏡に、結婚相手のアドバイスをもらって決めているってことさ。『鏡よ、鏡、鏡さん。次の王様のお妃はだーれだ?』なんてね。ウソか本当か知らないけど、噂ではそー聞いてる」

「狂ってるのね」

私は、きっぱりと断言する。

「まあ、そう言わない。もともとムント・ティエンタ王国は、ヨーロッパにおける昔話発祥の地として有名だからね。『シンデレラ』とか『人魚姫』とか、民話や伝説にも事欠かないような、おとぎ話の国なんだから。それにー第七十五代国王のカール・シュミット・サザーランドの時、魔法の鏡のアドバイスを無視して結婚したことがあってー。その時には、ソ連軍が侵攻してきて危機的な状況になったことがあるって聞いてる。だから、魔法の鏡のアドバイスって、まんざら悪いものじゃないってのが、王国関係者の評判らしいよ」

クリちゃんが苦笑しながら、魔法の鏡の導きの正しさを力説する。しかし、私にとっては、どーでもいいことだ。

「どーでもいいけど、アルは魔法の鏡を見たことあるの?」

「ええ、直接ではないですけど」

「?」

「王子様から、魔法の鏡に映ったあなたの写真が送られてきましたからー。電子メールで……」

「何よ。それ?」

「だから、魔法の鏡に映った結花さんの写真が……」

「ばかなこと言わないでよ。写真だけで、世界中の人間の中から、どーやって私を特定できるって言うのよ?」

「いえ、鏡の中の写真を拡大すると、ちゃんと名前が書かれていましたから、それでー。たぶん、王子様もその文字が日本語だとわかったので、私に送ってきたのだと思います。見ますか?」

「?」

「ちゃーんと、日本語で『白戸結花 年齢十七歳 日本、州立金城国際高等学校在籍』と書かれていましたよ」

「フェイクじゃないの? そんなの誰かのイタズラに決まってるでしょうに。それに、私、まだ十五歳だよ。どら、見せてみ」

アルは、自分の携帯を取り出すと、当の電子メールに添付されている私の写真を見せてくれた。

その写真には、ルーン文字が刻まれた金縁の鏡が映っている。その鏡面に、微笑みを浮かべたポニーテールで長いまつげと大きな瞳が印象的な美少女が微笑んでいる姿が浮かび上がっている。白い頬にほんのりと赤みがさしていて、とても愛くるしい。そして、その写真の下の方には、小さな文字が点々と……。

アルの言ったとおり、その文字は日本語で、私の名前が書かれていた。

え? じゃあ、この美少女は……やっぱり私? 確かに、どこをどう見ても、美しい私の顔にまちがいない。

「え~。この美少女がユウカぁ? 少し印象が、ちがうんじゃない?」

私のそばから一緒に覗き込んでいた美香が、疑問を口にする。すると、話を離れたところで聞いていたクラスメートたちが、どれどれと集まってくる。

アルの正体がタヌキだという私の主張は誰もきいてくれない。しかし、私がムント・ティエンタ王国の王子の花嫁候補で、アルが私を王国に連れて行こうとしていることは、周知の事実となっている。アル自身もそれを肯定しているため、一時は、私たち二人の関係を怪しむクラスメートもいたほどだ。

けれど、そんなクラスメートと私の興味は、今や、王子のことに移りつつあるのだ。

「デフォルメされてるよね。きょーれつに。髪型もちがうしー、バストショットだけど胸が大きすぎるしぃー。ユウカ、割と貧乳だからー。どー見ても、フォトショップで加工したとしか、思えないなあ…」

クラス一の巨乳を誇る矢沢笑美華が、電子メールの写真を見て、鋭い疑惑を指摘する。

「髪の色艶も不自然よね。天使の輪までついてるし…」

「それは、初めて会った時に、私も感じました。どー見ても身だしなみに気を使っているようには見えなかったし」

アルがうんうんと同意する。

「あ、メガネもかけてない」

次々と疑問と疑惑が指摘されていく。

「ちょっとぉ。貧乳とか、それ人権侵害、個人情報の漏洩よ。メガネは、授業の時だけしかかけないんだって。それに、何よ、みんなして、私が美少女じゃないって言いたいわけ? 私だって、これくらいポーズとか決めれば、なれるんだから! みんなして、ひがまないでくれる」

「あはははははっ。やーねー。ひがんでないって!」

美香が、笑いながら否定する。

「そーだよ。逃げちゃダメっ。貧乳は個人情報じゃないって。現実を直視しなきゃ、女は生きてけないよ」

保健委員の月子が、精神衛生上の視点からのコメントを発する。

こんのぉ。

私はおもしろくないっ。

「いいこと。ユウカのいいところは、強くてたくましいところよ。無敵。男なんかいなくても生きていけるっていうストイックなところなんだからー。絶対に、おしとやかとか、美しいとか、カワイーとかの方向じゃないからね。まちがえないでよ」

美香の鋭い指摘に、アルが感心したり、吹き出したりしながら、しきりにうなずいている様子が目に入り、私は軽く怒りを覚える。

あとで、おぼえてろよ~。

「そーだよねー。この写真に王子様はだまされちゃったんじゃないの? 本人と会ったら、きっと泣いて、寝込んじゃうかもー。かわいそうに」

早苗が勝手な推測を述べて、私の繊細なハートに、非情な言葉のナイフをグッさグッさと突き刺す。

「き、決めつけないでよ。私にだって、乙女心は…あるんだから……」

「はああああああああああっっっっっ??!」

クラスメートの女子全員が一斉に、しかも大声で疑念を表明する。

「ひっ、ひどいわ。みんなして…あんまりよ!」

私は、両手で顔を覆って泣き崩れる。

一生懸命涙を流すために、マーク先生に敗れた屈辱の試合を頭に思い浮かべ、ついでに奪われて大ショックのファーストキスのシーンも思い出す。

もう、二度とファーストキスは、ありえない。

そう思うと、少しだけ本当に悲しくなる。

マーク先生は確かに若くてイケメンだけど、あの状況では責任を取って! とも言い辛い。

ちっ。切り札をひとつ失くしちまったかな。

しばらくして、あたりが静かになったので、指の間から周囲を見渡すと、クラスメート全員の白い目が、私に向けられていた。

もう、いいわ。好きにして……。

私が、ムント・ティエンタ王国の王子様の花嫁候補になった理由はわかったが、かといって私がそれを受け入れたわけではない。その一方で、アルが、しきりとクリちゃんに付き従っている様子を見ると、王子の正体はクリちゃんではないかと思うのだが、それも本人が否定していてはっきりしない。

はっきりしないのって、嫌いなのよね。

私は、英語の担当の牛嶋先生から呼び出しを受けて、教科準備室に向かって廊下を歩きながらため息をつく。

廊下から眺める中庭には、たいくーじそー砲とかいう戦車が、花壇の花に囲まれて鎮座している異様な光景が見える。しかし、もはやそれが日常と化している中では、生徒も、先生たちでさえ、まったく見向きもされない。

ふと、立ち止まって、窓ガラスにうつる自分の姿を確認する。

ショートカットの髪型だけど、私は割りと気に入っている。第一、お風呂の後、髪がすぐ乾くので、手入れもそれほど手間がかからないから楽チンなのだ。少し日焼けした顔だけど、長いまつげと大きな瞳が、気の強そうなところを少しやわらかくしてくれている。それでも魅力的だし、男子から見ればかわいいんじゃないかと思っている。

もう、みんなして私のこと、嫉妬して傷つけるんだから……。

いつものことよ。そういつものこと。私はそう思う込もうと努力する。

その時だ。ガラス越しに見える戦車のハッチが、突然開いて、中から自衛隊員が顔を出した。ガラス越しに見詰めている私と目が合う。

「すみませーん」

「はい?」

自衛隊員に声をかけられる。

「トイレどこですか?」

隊員が、少し青い顔をしながら、あせった様子で戦車から降りてくる。

「この廊下をまっすぐ行った突き当たり、そこを左に曲がってすぐよ」

「ありがとうございます。すみませんが、しばらく、この対空自走砲、見ててください」

「えっ? ええっ。ちょ、ちょっとおーっ!」

自衛隊員は、私が止めるのも聞かず、猛スピードで走り去る。よっぽど、腹の具合が悪いのか、はたまた強烈な便意をがまんしていたのか、どっちかわからない。それでも、せっぱつまっていたのであろうことは、走り去る隊員が、お尻のあたりを左手で押さえながら走る様子を見てわかった。

がんばって~。漏らさないでよ~。

私は、ため息をつきながら、目で応援する。

漏らしたりしたら、お掃除がたいへんだからね。

「やれやれ、戦車にトイレくらい付けとけばいいのに…」

頼まれた手前、ほうっておくわけにもいかない。近くから見上げる「たいくーじそーほう」とかいう戦車は、小山のようなデカさだ。しかも、よく観察してみると、車体には、白地に二桁ー四桁のナンバープレートらしきものまでついている。

へ~意外。戦車も普通の車と同じなんだ~。

私は、軽い気持ちで、戦車によじ登ってみる。

鋼鉄の塊とはいえ、機械は機械だ。分厚くペンキを塗られたカーキ色の車体は、直射日光を浴びてかなり熱くなっている。窓らしきものもないから、中はとんでもない暑さになるだろうと思う。

中はクーラーとか、ついてるのかな?

私は、開いているハッチから中を覗きこむ。ハッチのそばに置かれたヘッドフォンが何かしゃべっているので、拾い上げて耳に当てる。

(緊急情報! 緊急情報! 北がミサイルを発射した! 繰り返す。北がミサイルを発射した! これは演習ではない。)

「え?」

(……海自のイージス艦「あまぎり」が第一段階要撃を実施したが、失敗した。空自の特別仕様イーグルが緊急発進! 第六パトリオット部隊に要撃命令!…)

「なに? 何が起こってるの?」

(予測落下地点確認。 お、おい…こりゃ、例のVIPのいる金城国際高校じゃないか? たいへんだっ。 おい、吉沢っ! お前んとこに、北のミサイルが落ちてくるぞっ! すぐに迎撃しろっ!)

自分のいる学校名を呼ばれて、私は青くなる。何かわからないが、ここに今、みさいるとか言う、たいへん危険なものが迫っているのは確からしい。

「ちょ、ちょっとお。一体どーすんのよ!」

(よ、よしざわ…じゃないのか? だっ、誰かわからんが、今から指示するから聞いてくれ。その対空自走砲には、ムント・ティエンタ王国から特別に供与されたデータリンクシステムが組み込まれていて、周囲に接近する敵対戦力を自動追尾、要撃できると説明されている。たしか、砲塔内にタヌキマークのついた赤いボタンがあるはずだ。それを押してくれ! 早くっ)

私は指示されるまま、砲塔内に潜り込むと、指示されたボタンを探し出し、躊躇せずに押す。

(オーケィ! データリンク確認した。正面ディスプレイを見ててくれ)

ヘッドフォンからOKの声がして、私はほっとする。そのとたん、砲塔がクィーンと音を立ててスムーズに回り出し、椅子の正面にあるディスプレイ上に外部の映像が浮かび上がる。そばにある同心円状の黒い画面には、白い航跡が現れ、中心部に向かって何かが突進してくるのがわかる。

ディスプレイ上にターゲットスコープの十字が表示される。何やら説明らしき英単語が表示されるが、私には意味不明だ。

砲塔の左右からクイッ、クイッと電動モーター音が聞こえて、何かが微調整されている感覚が伝わってくる。

(自動測的開始。目標は再突入に入った。そこの誰か知らんが、装てんされている弾は、特殊なラムジェット弾だ。高度三万まで迎撃可能だ。ファイアの指示が画面に出たら、赤いボタンを押し続けろ! いいな? …返事しろっ!)

「はっ。はいっ!」

私は、ディスプレイ画面を注視しながら、唾を飲み込む。

まさか、こんなことになるなんて……。

(心配ない。システムは、早期警戒衛星からのデータも取り込んで、自動追尾するはずだ。絶対逃がさないから安心しろ)

ヘッドフォンの声は、システムの説明をして、論理的に励ましてくれるが、私にとってはチンプンカンプンなだけで、少しも安心できない。

そう思っている間に、画面に突然、「FIRE」の表示がアップで表示され、私は夢中で赤いボタンを押し込んだ。

車体が太鼓を叩くように振動し、左右でハンマーを叩くような音が連続して響き渡る。十秒、二十秒、三十秒……。

気がついた時、ディスプレイには「弾切れ」と日本語の表示が出ていて、車内は静寂に包まれていた。

「ど、どうなったの?」

(…………)

「ちょ、ちょっとぉ。」

(おめでとう。やったぞ。目標は完全に破壊された)

私は、その声を聞いて、くたーっと椅子の背にもたれかかる。どっと汗が吹き出てくる。クーラーの風が気持ちいい。

しばらくすると、コンコンとハッチを叩く音がする。私がハッチを開けると、さっきトイレへ行った自衛隊員が顔をのぞかせる。

「すまん。ちょっと腹の具合が悪くて…長引いちまった。代わろう」

「んー」

私は何も言わずに戦車から出ると、自衛隊員に席を譲る。

戦車を飛び下りた時、戦車内から驚きの声が上がるが、私は、それを無視して歩き出す。

いろんなことが起こるわね。本当に信じられないことが…。

「宿題の提出がない。このままだと、赤点だけどいいのかな?」

英語の牛嶋先生の冷たい声が、教科準備室内に響く。向かいの席に座っているマーク先生は、ニコニコしながらその様子を見守っている。ウグイス色のスーツをピシッと着て、真紅のネクタイを締めた姿は、いつ見てもカッコいい。私は、マーク先生の唇の端に小さなバンソーコーが貼ってあるのを見て、ちょっぴりドキドキしてしまう。

あの唇と私の唇が重なって…ファーストキス…。

夢じゃないんだよな。ただ、もう少しロマンチックというか、ムードがあれば、マーク先生を落とせたかもしれないのに…。あの状況は、どう考えてもマーク先生の心をキャッチできたとは思えない。そこまで、考えると、私の興奮は急激に冷めてしまった。

「ミスター・マーク。指導は、ちゃんとしてくれたのかな?」

牛嶋先生が、マーク先生に確認する。

「シドーォ? オー、イエス!」

マーク先生は、椅子から立ち上がると格闘技? の構えをとって、「アチョーォオオッッッ」と奇声を出す。それに私もつい反応して、「ハーッ」と構えてしまったから、牛嶋先生は何が起こったのかわからず、ポカンと見詰める。

「アチョーォオオッッッ」

「な、何よ。やる気? 今度は、負けないからっ」

身構えていると、私も次第に興奮してくる。

「二人とも…だいじょうぶかぁ?」

牛嶋先生がボールペンで頭をかきながら、私たちに声をかけたので、二人ともそこで我にかえる。

「もう、いい。さっきから、学校内が騒がしくてイカン。庭では戦車が突然発砲するし……。とにかく、白戸は、今日中に宿題を提出すること! いいね」

結局、私は居残りして宿題をする羽目に陥ってしまった。

「ユウカぁ~。それじゃあ先に帰るね」

「ほーい。さよなら」

「がんばって」

「何を?」

美香や美帆が好き勝手なことを言って帰っていく。誰もいなくなった教室に残って、私は宿題のプリントを懸命に片付け続けた。

私が宿題を提出しないまま帰らないよう、教室には、ALTのマーク先生が監視のため、残っている。

三つ揃いの背広を着こなして、窓の外の夕陽を眺めているマーク先生の姿は、見ていて惚れ惚れするほどカッコいいが、今は見とれている場合じゃない。

「ミスターマーク。どぅ ゆー はぶ 彼女?」

プリントの最後の選択問題を適当に片付けながら、私は適当な英語で話しかける。生徒たちの間では、マーク先生は独身ということになっている。もし、そうなら、チャンスはまだあるかもしれない。

「カノジョ?」

「うーん。わかんないかな? えーっとお、恋びとー、ラバーあ、将来の奥さんだから…ふゅーちゃー ワイフ!」

「ワイフ? オー ノー。まだ、いないね」

「そっかー」

私は、マーク先生の答えに少しほっとしたものの、新たな疑問が沸き起こってくる。静かな空間の中、二人きりというシチュエーションが、私の煩悩を目覚めさせ、狩猟本能に火を灯す。

「マーク。痛くない? その…唇…私とぶつかったとこ」

「?」

「だからーあ。 ヒット りっぷ とぅ りっぷ。いえすたでぃ。あちちぃ?」

私は自分の唇を指差しながら、身振り手振りで懸命に意味を伝える。

「オー。ノープロブレム。だいじょーぶね」

「しゅあー。ばっと あいむ ショック! あい ろすと ファーストキス! ゆーのー?」

「ソーリー。アクシデントね。ごめんなさ~い」

「ノー。ゆー ますと げっとぅ まりっど とう みー!」

この際だ、私は適当な英語でマーク先生にファーストキスを奪われたことについて、結婚という形での責任追及を試みる。コミュニケーションは、片言英語で十分だ。

責任の取らせ方が、結婚でいいか悪いかは別としても、ファーストキスの代償は、大きい。

「アー ユー シリアス?」

「いえーす。でぃす いず じゃぱにーず とらでぃっしょん! ゆー ますと びー でぃふぇんす? ぷろみす? とう みー。オーケー?」

責任をとって結婚するのが日本の伝統という私のでたらめな主張に、マーク先生は、目を丸くして驚く。

「オー、マイ ガッ!」

どうやら、マーク先生は私の言葉を信じてしまったらしい。驚きのあまり、呆然として固まっている。

私は、その間に、選択問題を適当に埋めて、先生にプリントを提出する。

「じゃあね~。ば~い! まい だーりん!」

私は、思ったよりうまくいったのと、柔道での敗北の屈辱を晴らせた思いで、 顔がゆるみそうになるのを必死に堪える。

タヌキと結婚するよりはいい。絶対いい。

魔法の国? ムント・ティエンタ王国の、顔も知らない王子と結婚するよりも、はるかにいい。もちろん、うまくいけばの話だが。

私は、ルンルン気分で教室を後にした。

マーク・ミッチャー・サザーランド。それが、マーク先生のフルネームだ。

年齢は、まだ二十歳。グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、いわゆるイギリス、オクスフォード大学在籍という肩書きを持っていて、ALTとしては信じられないほどのエリートだ。

大学を休学して、興味を持った日本文化を学ぶため、短期間留学しているらしい。金髪、碧眼という欧米人独特の容姿だが、クリちゃんよりもはるかに大人びていて魅力的だ。

同じ留学かもしれないが、博識や年齢という点からしてもクリちゃんなんかより、絶対、ぜーったい上だ。大人としての落ち着いた魅力がたまらないと思うのだが、美香や美帆に言わせると、「おじん」趣味とバカにされてしまう。それでも、私にとっては許容範囲内だ。

これは見解の相違、趣味の違いね。

ただ残念なのは、日本語がまだ得意じゃないことと、会える機会が限られていることだ。そうでなければ、速攻で落としているところだと思う。

日本文化、特に武道に興味があるというのも、この前の教育的指導? のこともあって、十分納得できる。その点では、同じ趣味ということで、相性ははるかにいいと思う。

私は、この手を生かすため、先生をおじいちゃんの白戸道場に招待した。

「うまく行けば、今度は二人だけの個人レッスンの機会が……。そして二人は危ないカンケーに……。キャーッ!」

美帆がニヤニヤしながら、勝手に想像を膨らませていく。

「あのね~。招待したのは、私じゃなくておじいちゃんなんだからね。変な想像やめてくれる?」

私は抗議するが、美帆はてんで受け付けない。

「またまた~。こっそりマーク先生を呼んだのは、そーいう魂胆があったからなんでしょう?

おじいちゃんに代わって、私がお相手いたそう。

おーらい。かもーん。

そして二人は畳の上でガッシと組み合って、激しい戦いはなかなか決着がつかず、ついに寝技に持ち込まれるの。そして、くんずほぐれつの白熱の戦いの余韻の中、いつの間にか気持ちが高まった二人はいつしか恋に落ちて……抱きしめあったまま、一気にラブシーンを展開するのよ。

ああ。だめ。そんなとこ。さわらないで。

おー いっつ びゅーてぃふぉー。あい らーぶ ゆー。

へへへっ、キスならもう済ましたじゃん。

いやん、そんなこと。例え本当のことでも、言わないで……。

ぶちゅーっ。ぶちゅ」

「やめんかっ!」

パカン!

「痛ぁーい」

私は、一人二役で当日の試合をイメージした一人芝居をはじめる美帆の頭を、マイお箸のプラスチックケースで叩く。

今は、お昼だ。そんな時間にするような話じゃない。第一、他のクラスメートに聞かれたくない。ばれれば、我がクラスのことだ。見物にくる奴が出ないとも限らない。いや、アルやクリちゃん、万条目君や海斗君あたりであれば、喜んで見物に来る可能性が高い。

「柔道で絡むなんて、恥ずかしくて、衆人環視の前で、そんなことできるわけないでしょう」

私は、至極当たり前のことを言って、美帆の妄想を一蹴する。

「え~。前にもうやったじゃん。」

「あれは、結果としてそうなったの。誰が自分から……」

「せっかくおもしろい展開になるのに~。しないのお?」

美穂が、すご~く残念そうなジト目で私を見る。

「しません! やりません! できません! 当たり前でしょう」

私は、断固否定する。

「うそばっか。たぶん……します! おそらく、やります! きっと結花ならできます! そして、みんな期待してますぅ~」

あのな~。見世物じゃないんだよ。恋愛ってのは。もっと繊細で、デリケートなものだろうが。せっかく私が、いい関係をつくろうとしているのに、邪魔されてたまるかっ!

「だーめ。ぜったいにー」

私が拒否の意思表示をしようとするところに、校内放送のチャイムが流れる。

(ピンポンパンポーン! 全校生徒の皆さんにお知らせします。今度の週末、土曜日午後一時半から、ALTのマーク先生と一年D組の白戸結花さんの異種格闘技一本勝負が開催されます。場所は、白戸道場です。観戦ご希望の方は、D組のアル君または、万条目君にお問い合わせください。なお、観戦チケットに限りがありますので、お申込はお早めに。以上、金城国際高校異種格闘技実行委員会からのお知らせでした。ピンポンパンポーン!)

「はあああああ?」

私が思わず立ち上がるのとほぼ同時に、アルとクリちゃん、そして万条目君の三人が大慌てで教室を出て行くのが目に入ってくる。

「あ、あっ。ちょっと、待ちなさいよぉ」

私が声をかけたとたん、三人とも全力疾走に移り、廊下を猛スピードで逃げていく。

ちっ。逃がしたかっ。

最近三人でつるんでいる時間が長いと思ったら、まだ、異種格闘技の試合を行うというアイディアを諦めていなかったようだ。特に万条目君の方は、ものすごく積極的で、意欲満々なのが手に取るようにわかる。

どーも、変なのに興味もたれちゃったなと、つくづく思う。

教室のドアのところには、万条目君が後始末をまかせたのであろう、アロハシャツ姿のあぶない男が二人、びくびくしながら立っている。

万条目君のボディガードの二人、トミーとマツだ。やがて、トミーが揉み手をしながら私のところに近づいてきた。

「あ、姉さん。このたびは、おめでとうございます」

「は?」

「異種格闘技の試合です。あの、マークって外人野郎に再度、挑戦状を叩きつけたとうかがいやした。この若衆頭トミー。姉さんの強えー志にいたく感動しておりやす。どうか、ここは、あっしたちに、果たし合いの極意って奴を、教えてくだせぇまし」

「別に、私が試合するって決まってないし、あんたたちのためにスル気もない。変な気、まわさないでくれる?」

「さいですか。ですが、これだけ注目を集めてるんだ。一つ、興行を打ってもいいですよね?」

「興行ったって、白戸道場に入れる人数は限られてるし、たいした場所じゃないしー。おじいちゃんにきいて。ただし、どーなっても知らないよ」

「じゃ、お許しくださるんですね?」

トミーの顔がパッと明るくなる。

「だからー。それはおじいちゃんにきいてって、言ってるでしょう?」

「へへっ。そこはすでに話つけてまさぁ」

トミーはニヤリと笑う。

「ようし。お許しが出たぞ。おい、マツっ! すぐにイギリスのブッキーに電話しろっ。オッズは、どうなってる?」

マツがあわててノートパソコンを開いて確認する。トミーは、携帯を取り出すと、英語でどこかと連絡を取り始める。

「……何? 一体、何をする気? ブッキーって何?」

「ブックメーカー。本屋ではありませんよ。ヨーロッパを中心に存在する政府公認の賭け屋のことです。今回の試合については、万条目小太郎様の指示により、イギリスのブックメーカー・ウィンストンHIL社が引き受けているとうかがっております」

突然、私たちの後ろから、クリちゃんの専属執事が現れ、ブックメーカーの説明をしてくれる。クリちゃんの食事の世話が終わって後片付けをしていたところだったのだ。

毎回、お昼にクリちゃん専用の食事を持って現れるので、もはや馴染みの顔となっている。クラスメートの誰もが、その存在に違和感を感じないし、いろいろと話題が豊富で親しみやすく、男女みんなから人気がある。

「オッズは、今のところミスター・マークが四倍、ユウカが一・二倍です」

「ちくしょー。なんでだよ。話がちがうぞ。前回の試合の情報は、ちゃんと流してるんだよな?」

「サブ六産業の郡山社長から、五百賭けたいってメールがきてる」

「どっちに?」

「ユウカにー」

「チクショ~ウ。みんな見る目がありやがる」

トミーとマツがノートパソコンを見ながら、インターネット回線と携帯電話でさらにあちこちとやりとりを始めている。その様子は、さながら、東京株式市場の株取引のようだ。

この二人、見た目とちがってかなり優秀だ。前回の私とマーク先生の試合を見た万条目君の指示を受けて、私たち二人の今回の試合を世界規模で賭けの対象にして、儲けようという計画を立てたのも彼らなのだろう。

まさか、そこまでやるとは……。でも。

「な、なんてことを……賭博は違法でしょう?」

私は、あきれながら問題点を指摘する。しかしー。

「ブックメーカーは、会社自体が日本国内にはございません。我が国の国内法では、取締りの対象とはなりません。従って、私が察するに、法的な面からの問題はないと思われます」

クリちゃんの専属執事が、そばから私の異論に口を挟む。お昼休みの食事が終わって、後片付けのため、教室に残っていたのだ。

「でっ、でもー」

「そうですね。たとえ合法だとしてもギャンブルですので、お金の流れに絡む不正な送金として規制はなされているようです。ですからーそれ以外は、合法との解釈でよろしいのではないでしょうか」

クリちゃんの執事は、ワイングラスを拭きながら、冷静な声で答えるが、私はあえて反論する。

「生徒心得にあるでしょう。『法律により禁止されている行為をしてはならない』って! たとえ、法律の解釈が許しても、生徒心得は、校長の裁量で拡大解釈が可能よ。当然、禁止にすべきよ!」

私は、懸命に賭け事の阻止を試みる。

この前、機関銃の校内持込について、美帆と話したことがあって、いろいろと校則について勉強した。それによると、法律上の違法行為は、先の文言で禁止されていることがわかっている。

私は、曲がったことが大嫌いだ。そして、これ以上、狂った学園生活、違法状態を放置することはできない。なんとか、普通にもどさないと……。あせりにも似た感情が、私を突き動かす。

「なるほど。確かに個人の人権は憲法で保障されております。それでも、生徒心得では、服装や身だしなみ、髪型などの個人の自由を規制しておりますからな。学校や組織が必要に応じて制約をかけることは、確かに可能でしょう。ですが、今回の場合、試合会場は、学校外です。生徒心得は、学校内だけに適用されるルールではないでしょうか?」

「ちがいますっ! 生徒全員に適用されるルールですっ!」

「おお失礼。この執事のガブリエル。法律学を専攻しておりますが、日本の生徒心得の内容まではよく理解しておりませなんだ。お許しください。そうですな。しかし、ブックメーカーに賭けるのは、校内でもないですし、生徒でもございません。ほとんどが、インターネット等を経由した一般の方々になろうかと思います。結花様のお気持ちはよくわかりますがー、生徒心得だけで禁止するのは、乱暴、やはり無理かと思いますが……」

「……」

執事の冷静な分析と説明に、私は敗北感に打ちのめされ、黙ってしまう。もはや、返す言葉さえない。

「がムばってね」

美帆が私の肩をポンと叩く。

「何を?」

「試合」

「知ってたのぉ」

「うん。とっくに学年全体まで伝わってるから」

「ユウカ。インチキとか、八百長とかできないでしょ。だから成立するんだよ。そう考えたら、立派じゃないかな」

「ものは言いようね」

まあ、いいわ。おじいちゃんに反対させれば済むことだからー。

私は、やれやれとため息をつく。

もうすぐ午後の授業がはじまる。授業が終わったら急いで帰って、おじいちゃんを説き伏せなきゃ。

私は、はやる気持ちを抑えながら、午後の授業に臨んだ。

学校から帰った私は、自宅の裏手にある、白戸道場に向かった。

用件は、おじいちゃんに、マーク先生が招待を受けてくれたことを報告するためだ。そして、先生と対戦するのは、おじいちゃんにしてもらうのを確約させるためにー。

「よろしくお願いします」

「うむ」

道場の門の前で、おじいちゃんが、トミーとマツを見送っている。二人は、私に気がつくと、そそくさと逃げ出した。

「あーっ。まっ、まてっ」

私が制止の声をかけると同時に、二人は全力疾走に移って、あっという間に見えなくなった。私は、途中まで懸命に追いかけたが、とても追いつけない。仕方なく、戻ってくると、門の前にいたおじいちゃんをつかまえる。

「おじいちゃん。今の二人、何の用だったの?」

私は、背中を向けて顔を会わそうとしないおじいちゃんに尋ねる。

「ん。あ、いや。この白戸道場のうわさをきいて来たらしい。なかなか気持ちのいい青年たちじゃったよ」

「はあ? あの二人、ヤクザなんだけど?」

「そ、そうか? わしゃ、てっきりビジネスマンかと……」

「で? 何を話してたの?」

私はおじいちゃんの前に回ろうとするが、何かを隠しているようで、おじいちゃんは、私に背を向けるばかりだ。

「あ、いや、ちょっとビジネスの話を……」

「! 何それ?」

私は背中越しに、おじいちゃんが胸の前に抱えて隠している分厚い茶封筒を見つける。

ん? どこかで、見覚えが……。

「何? その封筒のお金?」

「な、なんで知ってる」

ビクッとしたおじいちゃんは、ついボロを出してしまう。

やっぱり、あの百万円か。

「こっ、これは、我が白戸道場の建物の修繕費用にあてるもので……決して、やましいことをするための金ではない!」

「今の説明、目的はいいから、金の出所を言ってよ。あのトミーとマツからもらったんでしょう?」

「だから、ビジネスだと言うておる。ところで、今度の土曜日のマーク先生の招待の件だが……、白戸道場代表として、お前に手合わせしてもらうことにしたからな。準備しておくように」

「はあ……」

「ん?」

「う、売ったのね。かわいい孫娘を。お金のために……」

「人聞きの悪いことを言うんじゃない。わしは白戸道場最強の門下生として、お前を推薦するだけじゃよ」

「な~にが、門下生よ。私、いつ道場に入門したのよ!」

「……三歳の時じゃったかな」

「はああ? そんなの知らない。聞いてない。誰が決めたのよ!」

「見るか? こいつが入門申請書だ。確かに今まで話したことはない。だが、決めたのはお前じゃよ。ほれ、ちゃんと拇印も押してある」

おじいちゃんは、古いよれよれの紙を懐から取り出して私に見せる。そこには、確かに「にゅーもんしんせーしょ しらと ゆうか」とクレヨンで、子供の字が書かれている。どーやって書かせたのかわからないが、私が小さい時からおじいちゃんの道場に通っていた理由が少しわかったような気がする。

「そんな小さい頃の入門申請書なんか、無効でしょう。だいたい、最強って言うなら、道場主のおじいちゃんが相手をするべきよ!」

「年寄りをいたわらんかい」

「普段は年寄り扱いするなと言いながら、こんな時は年寄りになるわけ? きったな~い」

「あたたたたっ。……では訂正しよう。最近、腰痛がひどくてのぉ。当日は万全の体調で手合わせできそうもない。遠路はるばるお越しくださるマーク先生のためにも、結花。お前にわしの代理として手合わせしてもらうことにした。これは決定じゃ」

「遠路はるばるって……うちの学校、目と鼻の先でしょう。延期してもらえばいいじゃない」

「中国の故事にこういうのがある。『時は金なり』。最適な時期を失ってはならんという意味じゃ。今度の試合こそ、我が道場再建の絶好の機会とわしは信じておる。」

「ちがいますっ。それは西洋のことわざ、『たいむ いず マネー』からきてて、時間を大切にしろっていう意味よ。中国の故事とか、でたらめのこじつけでしょう。いいかげんなこと、言わないでよ。じゃあ、他の弟子に頼んだら?」

「あー。弟子は、今のところ一人しかおらん」

「へ?」

「お前だけじゃ。だから、弟子を集めるためにも、今回の試合は大切なのじゃ。それに、本屋が、世界規模でCMも流してくれるというしーの」

「本屋って……。え? それ、まさか、ブックメーカーのこと?」

私はおじいちゃんの口からポロッと出た単語に思い至って、顔から血の気がサーッと引いていくのを感じる。

「そう。あっ違ったか? 本をつくる……出版社じゃったかな」

「……」

私は、頭を抱えてしまう。ブックメーカーを本屋なんかと勘違いしているようでは、どうしようもない。

完璧に乗せられてるじゃないの……。

「とにかく。このチャンスを逃すことはない。よいか。くれぐれも粗相のないように。我が道場の代表として、恥ずかしくない試合を期待しておる。……そうそう、母さんも喜んでおったぞ。今夜はたぶん、赤飯じゃな」

おじいちゃんは、調子に乗って私がきいていないことまで、べらべらと話し始める。それが、道場が不人気になっている原因なのだと思うのだけど、本人はまったく理解していない。

「な、何で?」

「ほほほっ。マーク先生と初チューしたと聞いてな。わしが教えてやったら、今夜は赤飯炊こうかとか、言っておったわい。いや~。お前も、やっと男勝りが抜けてー、女の子らしく恋心が芽生えたとか言ってな~」

私は、思わずおじいちゃんを張り倒したくなったが、そうするわけにもいかない。私は、ガックリと肩を落として、黙って家路についた。

お家に帰った私は、かばんを部屋の隅に降ろすと、ベッドにバタンと倒れこんだ。制服に皴がよるから、普段はそんなことしないのだが、ひどい無力感に襲われて、何もしたくなかった。

なんでだろう。なんで、こんなにイラつくんだろう。

あの日、アルと出会ってから、学校も自宅も私の周囲はだんだんと騒がしくなってきている。毎日毎日、何かが起こり、自分がそれに振り回されているような気がする。

「ある~日、町の中、タヌキに出会ったあ~♪

恥ずかし町の中あ~ タヌキに出会ったぁ~♪

タヌキが言うことにゃ、迎えに きましたぜ♪

プリンス待ってますぅ~、今すぐ行きましょう~……♪」

おお? ……意外とメロディーが合っている気がする。

適当な替え歌を口ずさみながら、その出来栄えを自画自賛しつつ、明日に迫ったマーク先生との試合のことを考える。

マーク先生には、先に自分からモーションをかけたこともあって、先生自身が私に心を寄せてくれるようになったら、こんなにうれしいことはない。それは、事実だ。

けれど、普通一般に言われる女の子の奥ゆかしさとか、かわいさとかとはまったくの別物で、とても男の子に好かれるような要素があるとは思えない。まして、男の子に守ってあげたいなんて思われたことは、今の私の場合、ありえないことでしかない。

これまでの人生の中で、頼られる、守ってあげることは数多くあって、その生き甲斐というか、感覚はよくわかるつもりだ。けれども、頼る、守られるという普通の女の子が憧れるような感覚が、自分にはよくわからない。最近では、ある意味、性格欠陥者なのではないかとさえ、思う時があるほどだ。

中学を卒業して、柔道とか格闘技から足を洗ったはずだったのに、アルと出会ってからというもの、生まれついての正義感、使命感、責任感が空回りして、一人で大騒ぎして、女としての生き方を捨てる方向に走り出している気がする。

自分の性格が全校まで知れ渡ったとなると、アルが推薦するタヌキの王子様くらいしか、私を求める男はいないかもしれない。

いや、最後のチャンスがマーク先生よ。

マーク先生を落とせば、私も普通の女の子たちと対等になれる。そんな気がする。

私は、ベッドから飛び起きると、鏡の前に座って自分の顔をまじまじと見つめる。

美人は、他にまかせるとしてー。

「私はかわいい。とってもかわいい。すごくかわいい。ウルトラかわいいーっ!

だから、明日、勝っても負けてもマーク先生のハートは、私がもらっちゃうんだからー。きっと。絶対……。だって、マーク先生は、私のファーストキスを奪っちゃった張本人なんだからー。必ず、責任とってくれるよね。」

私が、頬に指を当ててニッコリしたとたん、立てかけていた鏡が滑って机の上から転げ落ちる。

「ああっ」

とっさに受け止めようとしたものの、失敗する。床に落ちた鏡の表面には、ピシッとヒビが入ってしまっていた。

ふ、不吉な……。一体、何なのよ~。

その日の夕方、おじいちゃんが言っていたとおり、台所で炊飯器を開けてみると、お赤飯が炊いてあった。

「お母さ~ん。こんな恥ずかしいこと止めてよぉ~」

私は、炊飯器の蓋を閉めながら、ぶつぶつ文句を言う。

「いいじゃない。一人娘なんだし。こんな楽しみは、人生一回きりなんだから。お父さんにも電話で報告したら、驚いていたわよ。今夜はきっと、とんで帰ってきてくれるわよ」

「うそっ! お、お父さんにも、言ったの?」

「ええ。もちろんよ」

お母さんは当然と言う口ぶりだ。私は、お父さんにまで、ファーストキスのことがばれたと知って、ア然となる。

「もう、何で言うのよ。恥ずかしいじゃない。それに一体、何をお祝いする気?」

「あんたに彼氏ができたこと……かな?」

お母さんは、のほほんとした口調で答える。

「彼氏って……。まだ、そんな仲じゃないのに~。これから落とそうとしてるんだってば。早すぎるよぉ」

「じゃあ、ファーストキスのお祝いにする?」

「聞いてないの? あれは事故なんだってば。ノーカウントよ。私のファーストキスは、まだです」

「あんた、無駄な抵抗はやめなさい。キスの一回や二回で、ガタガタ騒ぐんじゃないの。素直に事実を受け入れて、恋にちょとつ?猛進するの。猪みたいにー。そうしないと、出遅れて、一生棒にふるかもしれないわよ」

「ちょ、ちょっとお。そんな応援の仕方ってあり? 脅迫にしか聞こえないんだけど……。仮にも母親でしょう? 実の娘の乙女心を、恋心をぶち壊すような言い方って、ないんじゃない」

「な~にカマトトみたいなこと言ってるの? 時代はもっと進んでるって、テレビや新聞、週刊誌なんかが報道してるじゃない。他の子はもっと進んでるんでしょう? たかがAくらいで大騒ぎしてたら、みんなに置いてかれるわよ。さっさとAは終わって、B、Cと行く!」

「そんなわけありません! 私たちを、さも発情したゴリラか何かみたいに言わないでよ。マスコミなんか、ウソしか書かないんだから、真に受けないでっ。だいたい、母親が娘たきつけて、どーすんのよ!」

私はお母さんの母親とも思えない言葉に、内心ひびりながら反論する。しかし、実際に言われてみると、反論はしたものの、女子力ではるかに普通の高校生たちから遅れている身では、ちょっぴり不安になる。

パンツを売るとか、ブルセラだ、援助交際だとマスコミは一生懸命書きたてて、少女たちをたきつけてまわっているけどー。あんなのは、極一部の少女たちの行動をフレームアップしているにすぎない、はず。

私が遅れてるの? まさか……あれが当たり前なのお? そっ、そんなことないよね? 私の頭の中を不安が駆け巡る。

その一方で、私の反論を受けたお母さんは、そこで黙ってしまう。

な、何? なんなの……この間は?

私は、お母さんの意外な反応にあせってしまう。

やがてー

「私はね。あんたのことが……心配なのっ! あんたは、小さい頃から誰の言うことも聞かない子で、特撮番組やヒーローに憧れてばかりで、ちっとも女の子らしくならなくて。私が髪伸ばしてポニーテールとかで女の子らしくしようとしたら、暑苦しいからって、勝手にバッサリ切るわ。ご飯はまるでウワバミみたいに、バクバク喰うわ。男の子も平気で蹴り飛ばすわ、泣かせるわで、とてもじゃないけど、普通の女の子みたいに恋なんか期待できそうもないと諦めかけてたのよ。顔は私ゆずりで、まあまあなんだから、将来物好きが現れたら何とかなるかもしれないってなぐさめていたのよ。それが、外人の先生とチューして、好きになったって言うんだもの。こーんなうれしいことはないわよ。私は、止めないから、どんどん先に行ってちょうだい。既成事実作れば、あとは私とお父さんで、殴りこみでも裁判でもなんでもやってー。無理やりにでもくっつけてあげるから。いいこと、絶対に逃がしたりしないのよ!」

私は、お母さんに涙目で懇願されてしまう。

そーか。そーおーか。そこまで言うかーあ。そこまで私は、心配されていたのか。なんだか、よけいに情けなくなってくる。

「…心配してくれるのはありがたいけど、それ、少し恐いわ。よけいなこと、しないでくれる?」

「じゃ、今夜の赤飯は、結花の出陣祝いということで……」

私は、ため息をついて降参した。

「もう、好きにして」

私はお母さんのグチにけりをつけると、エプロンをして、台所に立つ。まな板の上で、そばにあった大根を叩き切る。

今夜のメニューは、ふろふき大根だ。

その晩のことだ。ほろ酔い加減で帰って来たお父さんは、とんでもない来客を連れてきた。お母さんの早く帰るだろうという予想は大幅に外れて、帰って来たのは、午後十時半を過ぎていた。

そして、玄関からお父さんの「ただいま~」の声に続いて、聞こえてきたのは、なんと英語だ。

「ハーイ。グッド イブニーング」

「まっ、マーク先生ーぇ? なんでまた……」

玄関には、酔っ払って肩を組んだお父さんとマーク先生の姿があった。二人ともかなり飲んでいるようだ。

お父さんを迎えに出た私の素っ頓狂な声を聞いて、玄関に集まってきたおじいちゃんとお母さんが驚く。

「おお、この毛唐が、マークとかいう奴か」「あらあら、いらっしゃいませ」

おじいちゃんとお母さんも少しうろたえる。

「はあ? こいつ、居酒屋で知り合った気のいい外人さん。ヒック。なんだけどー。てめえだったのかぁ? うちの大事な娘を…ヒック……手篭めにしやがったのは?」

酔ったお父さんは、ふらつく足でなんとか立ち上がると、マーク先生の襟首を軽く締め上げる。背広姿の酔っ払った男二人が、玄関で酔い潰れかけていて、家族があきれて見守る中で会話が続く。

「おー、ノー。押さえ込みしたけど、テゴメしてませ~ん」

マーク先生は、手を振りながらオーバーアクションで否定する。

「なあに~い? 押さえ込んだぁ? やっちまったのかあ…このスケベ野郎め。責任取りやがれっ! わかってんだろうな。ヒック……」

「私…勝ったね」

「買ったって……。うちの娘は売りもんじゃねぇっ!」

マーク先生も半分酔っているのと、下手な日本語でわけのわからない応答をするので、お父さんは誤解して声が大きくなる。

「結花っ! あんたまさか、援助交際とか、仕掛けたの?」

お母さんまで、誤解する。

「んなわけないでしょう! 買ったんじゃない。もう、文字にしないと意味不明っ。つまり…私が負けたのっ!」

「値切って売ったわけ? なんてことするの! 自分を貶めるようなこと、お母さんは許しませんよ!」

「夕方言ってたことと違う。なによ。さっきまで、Cまで行けって言ってたくせにー」

「シーって……何? シッコして、どーだってぇ? ヒック」

「オー。シーね。海よ、海! 海に行くね。ワンダフル~」

「産みに行くだぁ? もうできてるってのかよ。ヒック。お父さんは泣くぞ。悲しい。いや、めでたいかな? で、どこの産婦人科だ? もう妊娠検査も済ませたのか?

ヒック」

お父さんとマーク先生が私たちの話に反応して騒ぐのだが、もはやメチャクチャだ。話が誤解、曲解されて、とんでもない方向に脱線していく。私も半分切れかかるが、そこにお母さんがさらに追い討ちをかける。

「そら、見なさい。お母さんは、自分を安売りするなと言っているの。まだ、マーク先生の言質も取らないうちに、そんなことになって……どーするつもり?」

「どーするも何も……意味不明! みんな勝手に妄想で話、進めないでよ」

「慰謝料とか、タ~ップリとらないと……」

「はああああああ?」

「オーケーィ。負けて……メンタル……お医者かかる。マネー必要。私、払う。ハウ マッチ?」

グデングデンになったマーク先生が、酔いつぶれたお父さんに肩を貸しながら、とんちんかんな会話に、さらに輪をかける発言をする。

「マークは、黙ってて! あなたが入ってくるとよけい混乱する。たいしてお金も持ってないでしょうに……」

私は、カッとなってマーク先生を叱り付けてしまう。もはや、親も教師も関係ない。敬語だ、礼節だ、世間体だ、体面だなどと気にしてたら、混乱するばかりだ。第一、聞いてる方も何がなんだか、誰が何を言ってるのか、わからなくなるじゃないかぁ。

「ヒック。いち億え~んで、ヒック、手をうちましょう。ヒック。いち億え~ん。ヒック」

「オーケイ。アイム リッチ。アイム プリンスね。ユー 知らな~い」

「は……」

「マイ ネーム イズ マーク・ミッチャー・サザーランド。私、ムント・ティエンタ王国の第一王子、ね。ユウカ、花嫁にするために迎えにきた……」

マーク先生は、トロ~ンとした眠そうな目で私を見つめながら、にっこり笑って一言一言、かみくだくようにゆっくりと話してくれる。

「うそ……」

私は、マーク先生の言葉にドキッとする。ポーッと頬のあたりが熱くなるのを感じる。

お、落ち着けっ。マーク先生は酔っ払いよ。自分で何を言ってるか、わかってないのよ。それに、下手な日本語を私たちが誤解しているのかも……。

しかし、私が驚きに浸っている間にも、家族内の混乱は、私を置いてさらに進んでいく。突然、お父さんがガバッと顔をあげると、マーク先生の方を向いて、ニコッと笑う。

「えらいっ! ヒック。自分から責任を取ろうっていう、態度が気に入った。娘をよろしくお願いします……ヒック」

そう言うと、ガクッと頭が下がり、そのまま沈黙する。そして、同時にマーク先生も前に倒れこんできたので、私は、慌てて先生を受け止める。

胸元に感じるマーク先生の息が、くすぐったい。

こんなに二人の間が接近しているっていうのに、周囲の状況はロマンチックとかラブラブな雰囲気への発展を許す状況にない。お父さんの方は、そのまま壁にもたれたままズルズルと床に座り込んでいく。

こんな酔いつぶれた男二人を、どうするわけ?

私は、お母さんと顔を見合わせる。

「とにかく、まずお父さんから片付けましょうか」

おじいちゃんが先に行って、奥の寝室のドアを開ける。私とお母さんは、お父さんの頭と足を持って、えっちらおっちら運んでいく。とんだ重労働だ。

「次、マーク先生、どこに寝かす?」

私は額に浮かんだ汗を拭きながら、お母さんに確認する。

「あんたのベッドは?」

お母さんは、ニヤッと笑って提案する。

「やめてよ。いくら冗談でも、言いすぎでしょ」

「あらぁ。私は本気だけど」

「ダメです」

「ケチねぇ。未来のダンナさんを玄関に放置する気?」

「そんなこと言ってないでしょう。ただ、一緒に寝るのは……」

「あら。お母さん、一緒に寝なさいなんて、一言も言ってないけど」

「じゃあ、私はどこに寝ればいいのよ」

「応接間のソファーで寝たら?」

「それでもいいか……」

話しながら、玄関につくと、おじいちゃんが呆然と突っ立っている。

「どうしたの?」

「行ってしまった……」

おじいちゃんは、私とお母さんの顔を呆けたような顔で見つめながら答える。

「?」

「『バイ』とか言って、そこから煙のように消えた……」

おじいちゃんが指差す玄関には、さっきまでいたはずのマーク先生の姿は、影も形もない。

「帰しちゃったわけ? あんなに酔ってて、だいじょうぶかな?」

「ちがう! ここで手品みたいに、パッと消えたんじゃよ!」

おじいちゃんが、少し強張った表情でつぶやくように答える。

「おじいちゃん。だいじょうぶですか? 結花、外を見てきて。先生がふらついていたら、引っ張ってきて。あのまま帰したら、あぶないわ」

「ちがうと言っとるだろう。本当に、ここで、わしの目の前で消えていなくなっちまったんだ」

「はいはい。早く寝た方がいいですよ。少しモウロクが出たかしら」

「ちがうと言うておる! 佐和子さん。わしを信じてくれ」

「はいはい。信じてます。 じゃ、ご飯と一緒に食べるホシは?」

「ウメボシ……」

おじいちゃんが必死で訴えるが、お母さんはてんで相手にしない。私は、おじいちゃんのそばを通って玄関に降りると、サンダルを履いて外に飛び出す。

玄関口のあたりにマーク先生がよりかかっていたり、寝ていないかと思っていたのだが、そこにも姿は見えない。

板塀の門のところまで、飛び出し、家の前の通りの左右を確認する。全体的に暗い通りだけど、一直線の通り沿いには防犯灯が百メートル程度の間隔で立てられているので、歩いて帰ったのなら見えるはずなのだ。

いない。こんなに早く、どーやって?

誰か迎えにきたとか? でもそんな気配はなかったし……。

おじいちゃんは、消えたって言ってたけど、まさか本当に? まさかね。魔法か、何かじゃ、あるまいし……!

そこまで思い至って、私は、さっきマーク先生が言った言葉に思い至る。

ま、まさか。本当に……? 先生が王子なのお? 魔法の国の王子様ぁ???

私の驚きと興奮を鎮めるかのように、夜風が通りを吹きぬけていく。

少しだけ冷たい夜風が、頬に心地良く感じる。

夢なんかじゃないよね。

私は、しっかりとマーク先生が通りにも玄関にもいないという現実を確認して、家の中へと戻っていった。

明けた土曜日の午後。

抜けるように晴れ渡った空には、雲ひとつない青空が広がっていた。どこかに遠出するには絶好の週末だ。

普段は閑静な住宅街のなかにある私の家の周囲、そして裏手にある白戸道場の周辺には、多くの生徒と見物人が集まり、混雑していた。そう、集まった彼らの目的は、道場で行われる「金城国際高校異種格闘技王決定戦」の観戦だ。

道場の前の中庭には、すでに午前中に特設の観覧席が設けられ、開け放たれた道場の中が隅々まで見渡せるようになっている。また、道場の玄関前には、衛星用のパラボラアンテナをつけたテレビ中継車が駐車し、試合の様子を全世界にネットを介して中継する体勢が整えられていた。

そのほか、周辺には、警備のスタッフ以外にも出店や屋台まで出ている始末で、もはやお祭りと言っても過言ではない賑やかさだ。試合のことを知らない近所の人たちも、何事かと家を抜け出し、見物に訪れる。

「あんたたち、よーやるわ」

私は、トミーとマツ、そして万条目君を見つけて、あきれたようにつぶやいた。

「ご協力感謝いたしやす。今日は姉さんの一世一代の大勝負、しかとこの目で見届けさせていただきます。ご健闘をお祈りします」

トミーがしゃあしゃあと口上を述べ、頭を下げる。

私が皮肉のひとつでも返そうかと思ったところで、上空に飛行機の爆音が響きわたり、白い飛行機雲が三つ、青空に描かれていく。

「?」

「ああ、あれですか? クリちゃんの警備のために、自衛隊が上空警備に展開しているみたいです」

トミーが、私が空を見上げるのを見て、説明する。

「大げさね。そこまでする必要ないんじゃない?」

「いえ、あれは、ほんの一部だと聞いてます。航空自衛隊は、F十五イーグル戦闘機一個飛行隊、E2Cホークアイ二機を展開しているはずです。陸上自衛隊も市街地の周囲に八七式自走対空機関砲と九三式近距離地対空誘導弾、八一式短距離地対空誘導弾が展開しているはずですし、沖合いには海上自衛隊の護衛艦が……」

「もういいわ。聞いてて、頭おかしくなりそう」

私は、トミーの説明を制止する。

いくらクリちゃんがどこかの国のVIPだからって、やりすぎでしょう? 命を狙われるような重要人物にはとても思えない。私は、試合のことに頭を切り替える。

「万条目君。オッズはどうなってるの? 儲けられそう?」

「ああ、この分だと……え?」

意表をつかれたのだろう。万条目君の言葉が尻切れトンボになる。

「あれ? 興味あんのか?」

「じょーだん。賭けの方じゃなくて、一般の人の予想がどうなってるか、気になるからきいてるの」

「そ、そうか? オッズの方は、マーク先生が一・二倍、ユウカの方が六・五倍だ。だから、全体としては、マーク先生勝利が優勢という予想だ」

万条目君が、携帯でネットの状況を確認しながら答える。

「気に入らないわね」

「仕方ないだろ。前回の試合の様子を情報として公開してんだから」

「意図的に……流したんでしょう?」

「ああ、俺様が見たところ、お前は強い。桁外れに強い。絶対に強いと、俺は思ってるからな。何かイレギュラーでも起こらない限り……」

「あー。あんたたちに言われると、なんだか、力抜けそう。わざと負けちゃおっかな~」

「や、やめてくれっ。そんなペテンは良くない。勝負は、正々堂々としなきゃダメだ。そんなことしたら、訴えられちまう。そ、そうだ。元気が出るように、マムシドリンクとか、ハブ酒とか、栄養剤とか提供するからさ。がんばってくれよぉ」

「へ~意外ね。裏で悪どいことして儲けようとか、考えないんだ」

「その必要はない。俺は、ユウカに賭けてるんだ」

意外なことに、万条目君は、私の勝利を信じてくれているようだ。そうやって、期待をかけられると何だかこそばゆい。

「……信じてるの?」

「ああ。友達だろ。同じクラスメートだぞ。当たり前じゃないか」

「金儲けのためでしょう?」

歯の浮くようなセリフの連続に、私はあえて突っ込みを入れる。

「……ノーコメント」

視線を逸らす万条目君を見て、私はため息をつく。

どいつもこいつも、私のまわりにはろくでもない人間しかいないような気がしてくる。そーいえば最近、ずっと怒ってばかりだ。ほんのちょっとしたことで、荒れる心。心がささくれだって、すさんでいるように感じてしまう。

こんなんで、勝てるのかな?

相手のマーク先生は、ひょっとしたら、アルと同じように魔法を使うとんでもない存在なのかもしれないのだ。一撃必殺は空手の極意だが、それくらいの覚悟で対戦しないと勝てないかもしれない。そして、マーク先生が、私を花嫁として迎えるために来たのだとしたら、王子としての顔に泥を塗るような負け方をさせるわけにもいかない。

ええ~い。頭で考えていても始まらない。無心になれ。無心で戦えば自ずと道は開ける……はず。

私は、大きく深呼吸をして、道場へと入っていった。

「金城国際高校異種格闘技王決定戦」

白戸道場の軒先に吊るされた巨大な横断幕が、風にたなびく。

トーナメントもなしに開催されて、王座決定戦もないと思うが、この横断幕に誰も文句や疑義を唱える者はいない。

白い柔道着に身を包んだ私は、おじいちゃんの前で座禅を組まされる。

「よいか。白戸道場の門下生の恥にならぬよう、正々堂々と勝負し、必ず勝つのだ。よいな」

「ほーい」

おじいちゃんの芝居じみた訓示を、私は軽く聞き流す。おじいちゃんは、ぶつぶつ言いながら、上座の方へと下がっていくが、私は目を閉じたまま座禅を続ける。

畳の上で座禅を組む私の目の前に審判? が現れる。

「はーい。がんばってね~」

「ええっ。美香っ。まさかあんたが審判するのぉ?」

白い長袖シャツに黒のスラックス姿の委員長の高田美香が、にこやかに手を握ってくる。

「私も意外だったんだけどね。ブックメーカーが前回の試合を見てて、ルール無用の異種格闘技における臨機応変な名レフェリーとして、指名されちゃったぁ。私、才能あるかもー」

「……それ、間違ってるよ。めちゃくちゃぶりが評価されたんじゃない。本当なら、泣くところだと思うけど」

私は、少しだけ嫌味を言ってみる。

「いいじゃない。固いこと言わないの。試合、めいっぱい楽しんでね。私たちも楽しみにしてるから」

美香が指差す道場の廊下あたりには、いつの間にか、大勢のクラスメートがひしめきあって座って見ている。

やがて、アルとクリちゃんを引き連れて、一人の男が現れる。その姿を見て、私の全身に悪寒が走った。

「た、タヌキ~っ????」

なんとマーク先生は、タヌキのマスクをかぶって登場したのだ。マスクからのぞくブルーの瞳、そして唇の端に残る小さなバンソーコーからマーク先生なのは間違いないとわかるものの、タヌキのマスクが私の心にわけのわからない怒りの炎を燃え上がらせる。

そして、試合開始の前に、アルがマイクを持って中央に出た。

「えー。本日の試合開始前に、重大発表があります。本校のALT講師、マーク・ミッチャー・サザーランド氏は、試合に勝った場合には、白戸結花さんを花嫁に迎えるとの約束をご両親からいただいているとのことであります。逆に負けた場合には、百万ドルを支払って花婿になるとのことで合意しております」

「よーするに、勝っても負けても、ユウカはマーク先生と結婚するということ?」

美香がアルにたずねる。

「そーなるね。要するに、百万ドル払うかどうかの違いだけでー」

「勝手に決めるんじゃないのっ!」

私がズンズンと抗議のため向かって行くと、突然ゴング? が道場内に鳴り響いた。

「え?」

アルとクリちゃんがあわてて道場の外に飛び出し、振り向いたタヌキマスクのマーク先生がダッと飛び出してきたのは、ほとんど同時だった。

「くっ。くるな~ああああっ」

迫ってくるタヌキマスクに私の身体は、条件反射で反応していた。とっさに猫パンチの猛攻をタヌキマスクの顔に浴びせてしまう。

「あち、あちちちちっ!」

タヌキマスクが伸ばしてきた手を肘で受け流すと、タヌキマスクの襟をつかみ、内懐に飛び込んで一本背負いをかける。肩にタヌキマスクの体重が乗る。

かかったぁ!

「どおりゃあああああっ!」

掛け声とともに、タヌキマスクを思いっきり投げ飛ばす。これだけの加速がつけば、二、三メートルは投げ飛ばせるはずだ。

くたばれっ! タヌキっ!

しかし、いつの間にか私の柔道着の襟首を掴んでいたのだろう。タヌキマスクは、空中でクルッと体勢を整えると、ストンと何事もなかったかのように着地してしまった。

私のすぐ目の前にタヌキマスクが、すっくと立つ。

「いやあぁぁぁぁぁっ!」

私は、タヌキと目が合うと興奮して、とっさに手を伸ばしてしまう。その手を今度は逆にタヌキマスクがかわして襟首をつかみ、私に一本背負いを仕掛けてきた。

さっ、させるかあーっ。

私は、タヌキマスクの身体に後ろからがっしりとしがみつき、足を絡めて、一本背負いを阻止する。体勢が崩れて、二人とも斜めに倒れる。

タヌキマスクがすかさず横四方固めを仕掛けてきたので、私は、身体を丸太のように横に転がして回避する。

「まてっ! 場外っ!」

そこで審判の美香が、ストップをかける。

おおっ。今回のジャッジは、まともじゃないの。

私は立ち上がると、はだけた柔道着を元にもどす。向こうを向いたままのタヌキマスクのマーク先生も、柔道着を整えている。と、次の瞬間、タヌキマスクが「始め」の合図を待たずに、私に飛び掛ってきた。

「えっ」

私は、タヌキマスクの攻めを受け止めきれず、ひっくり返ってしまう。

ひっ、ひきょうな~。

これには、審判の美香が間に入って警告してくれる。

「のー! ぶれいく! ミスター ばじゃー ますく」

すると、タヌキマスクは颯爽と立ち上がると、アルとクリちゃんに何か指示を飛ばすのだが、何を言っているのかよくわからない。

その間に、試合が再会される。

掴みかかろうとした私の前に、外の観覧席を背にして、タヌキマスクが大の字になって立ち塞がる。一瞬びびったけど、私は正面から襟首をガッシと掴んで、そこから伝わってくる感触にさらに驚いた。

え? 何これ?

襟首を掴んで引いた感触は、まるで大木を相手にしているようだ。微動だにしそうもない。

そ、そんなバカな。

引きと合わせて足払いをかけるが、タヌキマスクの足は、畳の中にまで根を張ったように、一ミリたりとも動かない。タヌキマスクは、両手を広げて、覆いかぶさるようなポーズをしているが、私に掴みかかることもない。

な、なんなのよ。一体……。

ふと、観覧席を見ると、アルが携帯で何かを指示している。クリちゃんも携帯で応答していて、そのそばでは、狙撃用スコープをつけたライフルがセットされつつある。黒服のSPが、ライフルに取りついた。銃口は、はるか先に見えるデパートの屋上を向いている。

しかし、観客席の誰もが、私とタヌキマスクの試合に集中していて、そばで平然と行われている異常事態に気がついていない。

タヌキマスクが両手を大きく広げたので、私は反射的に後退する。

その時、何か。黒いものが大きくカーブして畳にめり込んだ。

ま、まさか。狙撃? 暗殺う?

突然の出来事に私が驚いていると、クリちゃんが両手で丸をつくり、タヌキマスクに合図する。

タヌキマスクが、それを見て、再び動き始める。

「オーケイ。邪魔者はいなくなったね。ユウカ カモオ~ン」

タヌキマスクがにっこり微笑んで、指でおいでおいでする。

おおっ。上等じゃねーか。なんか知らないけど、命を狙われている中でも試合を続けようってのは、立派よ。

私は、すすっと正面から歩み寄ると、パッとかがんでタヌキマスクの両足に組み付く。後ろに倒れるタヌキマスクの両足をがっちり押さえ、隙を突いて右腕を取りに行く。

腕ひしぎ十字固め。私が狙う関節技だ。

しかし、右腕を取ったと思った時、予想もしない反撃を受ける。

「きゃっ。や、ちょ、ちょっと、それ、やめ」

タヌキマスクが私の身体を下から抱きしめたかと思うと、猛烈な勢いで、脇からわき腹、お腹とくすぐり始めたのだ。

「あはははははっ。ちょ、は、反則。はははははははははっ」

もだえながらも脇をしめるが、さらなるくすぐり攻撃に、私はタヌキマスクの上でのたうちまわる。

「きゃははははははっ。や、やめっ。ははははははっ。はん、はは、はんそく。あはははははははは」

審判の美香は、私のアピールに首をふる。

「ギブアップ?」

「はははははははっ。はあ? あははははははっ」

冗談じゃない。こんな子供だましの技で負けられるもんですか。

私は、くすぐる手を逃れるため、間合いを取ろうとするが、私の柔道着の下穿きに、タヌキマスクの手がかかり、阻止される。

腹ばいになり、ダッシュして逃れようとした私のお尻に、次の瞬間、衝撃が走った。

「カンチョ~」

はううううっ。思わず動きが止まる。

う、うかつ。お、お尻に……もろに入った……っ。

「ふぁーる! ふぁーる!」

審判の美香が反則を宣言し、試合をストップさせる。

「ノー。かんちょー ダメね」

タヌキマスクは、美香の注意にキョトンとしている。

「ワアィ? ディス イズ ワン オブ ザ トラディッショナル マナー イン ジャパーン」

も、もう、イヤ~っ。

日本の漫画は、こんなとんでもない伝統まで海外に広めてしまったらしい。とんだ、大迷惑だ。

「ノー! かんちょー いず わーすと マナー。なぜ? には、どー答えたら……えーっとお。どーしよう。びこーず しー はぶ 痔ぃー?」

「G? ジィー?」

ちょ、ちょっと待ってっ。私、そんなの持ってないってば。誤解招くようなこと言わないでっ!

私は、痛む尻を押さえながら、立ち上がって審判の美香のデタラメな説明を取り消そうとするが、間に合わない。

「あー。痔 いず ひっぷ じゃないな、えーっと肛門だから~、あぬす あちち。ゆー のー?」

「アヌス アチチ? リアリィ? オー ソーリ~」

美香のつたない英語で、誤解が拡散してしまう。庭に設置された中継カメラは、音声と共に全世界に試合の様子を生中継しているはずなのだ。つまり、私が痔だという誤報は、たった今、全世界に向けて発信されたことになる。

な、なんてことをー。世界中に私の恥を広げるような真似をー。

しかし、もう遅い。誤解を解くために、まさか全世界に向けてお尻を見せるわけにもいかない。

私は、目の前が真っ暗になる。

おしまいだぁ~。もう、おしまいだぁ。きゃああああっ!!!

私はパニックに陥って、観覧席に設けられた、中継用カメラに突進した。もはや、試合どころではない。

「あ、ちょっと。ユウカっ」

審判の美香が止めるが、私は構わず突進する。その前方をトレンチコートを着た男が横切ろうとする。

邪魔よ。どいてっ。

男が私の突進に気づいて、目をむき、あわててコートの中から角ばった拳銃を取り出す。私は、その手を押さえて、巻き投げをかけてなぎ倒す。その手から銃をもぎ取って、近くで観戦している万条目君に放り投げる。

「と、トカレフ? 川尻組のテッポウ玉かよ」

驚く万条目君の前で、トレンチコート男が吠えながら激しく抵抗する。

「ちくしょう。あと少しだったのに~」

ジタバタ暴れる男のために、私は中継用カメラに突進できなくなる。

あああ、私の恥が、世界中に……。

私の押さえ込む力が不意に弱まったため、トレンチコート男は、自由な方の手をポケットに突っ込む。

「ユウカっ! ウォッチ アウト!」

ハッと気がつくと、トレンチコートの男の手にナイフが握られていた。

しまった。

ひゅんと風を切るような音がして、私は、思わず目をつぶる。しかし、何も起こらない。

「?」

恐る恐る目をあけてみると、男のナイフを握った手に白い柔道着の帯が巻きついている。帯の先を持って引きつけているのは、マーク先生だ。いつの間にか、タヌキのマスクを脱いでしまっている。

「ユウカっ! ゲッツ アウェイ!」

マーク先生の指示で、私はトレンチコート男を離して飛び退く。入れ代わりにマーク先生が突進して、男の手に握られたナイフを手刀で叩き落とし、ついですさまじいスピードで、男を柔道着の帯でぐるぐる巻きに縛り上げてしまった。

私は、その様子を呆然と見つめる。

あれ? 柔道着の帯って、あんなに長かったかな? マーク先生が巻きつけている回数からすると、その帯の長さは最低でも二十メートル以上はありそうだ。

一体、誰の帯なのよ?

その長さは、相撲取り、いや人間の腰に巻くレベルをはるかに超えている。まるで、消防用のホースみたいだ。マーク先生が、トレンチコートの男をトミーとマツに引き渡す。試合は、一時中断だ。

そうこうしているうちに、今度は、道場の裏口から、黒覆面の五人の男達がサブマシンガンを持って乱入してきた。ここに至って、観客たちも大騒ぎとなって、我先にと逃げ出す。

「動くなーっ。我々は、中華人民解放軍だっ。ここにムント・ティエンタ王国の次期国王の妃になる女がいると聞いて来た。おとなしく名乗り出ればよし。さもなければ、全員射殺するっ」

黒覆面たちの代表らしき男が、道場の天井に向かって発砲し、落ちてきた埃と木片があたりに舞い落ちる。その間に、庭にいた観客のほとんどは姿を消してしまう。審判をしていた美香も、おじいちゃんも一瞬のうちに姿を消してしまう。

は、早っ!

「げほ、げほ、げほっ。くそっ。逃がしたか?」

「はーい。ここでーす」

埃舞う道場内で、落ちてくる木屑を手で振り払いながら、私は観念して、自ら手を上げる。

「?」

「ここでーす」

「何だ? お前?」

黒覆面の代表が怪訝そうな顔で、たずねてくる。

「だからーあ。ムント・ティエンタ王国の次期国王の花嫁、妃候補」

私は、自分の顔を指差しながら、本人であることをアピールする。

「お前が?」

「ええ」

「冗談だろ?」

「何がじょーだんよ。本当ですっ!」

「誰かを……かばっているのか?」

「かばってないってば。私ですっ!」

「ふざけるなっ!」

「ふざけてないって」

「どこの世界に、自分からターゲットですと名乗り出てくるバカがいる?」

「バカじゃないけど、ここにいますっ! だいたい、あなたたち、私に何の用があって、こんなことするのよ」

黒覆面の代表は、面食らったように黙りこむ。

「説明しなかったか?」

「してません」

「そ、そうか」

黒覆面の代表は、そう言うと皆にわかるように説明をはじめた。

「つまりー中央アジアで暴れているイスラムのテロリストを封じるための魔法の道具が必要なんだ。それをムント・ティエンタ王国と取引するために、次期国王の花嫁をさらいに来たんだ」

「誰に何を吹き込まれたか知らないけど、そんな都合のいい魔法なんか、あるわけないでしょう? だまされてるんじゃないの」

「そんなことはないっ。我々の情報網は完璧だ。得意のサイバー攻撃で、全世界の国や企業から情報の盗聴、傍受は完璧に行っている。我々の求める『人々の意識をコントロールする武器』、ノンリーサルウェポンは実在するのだ」

「わかんないけど。なら、アメリカ製にしたら? お金さえ出せば、何でも売ってくれるはずよ」

「残念ながら。その交渉は失敗した。テロリストに売ることはできないと断られた……」

「当然ね。あなたたち、自分の立場、わかってないんじゃない?」

私は前言をさりげなく撤回して、非難する。

「そんなことはない! 我々は国から支援を受けている地下組織だ。イスラムの、他の奴らと一緒にしてもらっては困る。我々には、崇高な理想がある! だから政府に頼んで、韓国製のコピーを買ったが、あれは完全な失敗作だった……」

「?」

「ピーピーガーガーうるさいだけで、まともに機能しなかったんだ。だから、我々はムント・ティエンタ王国の魔法技術に頼ることにしたんだ」

「それ、技術じゃなくて、手品とか催眠術の類じゃないの? 第一、見たことないんじゃない?」

「うっ、うるさいっ」

黒覆面の代表がイライラした様子で歩み寄ってくると、私の襟首をつかんで引き起こす。ジロジロと私の顔を隅々まで舐めるように見つめる。その品定めするような目つきは、とても嫌らしく感じるが、相手はテロリストだ。抵抗すれば、何をされるかわからないので、ここはガマンするしかない。けれど……。

「なっ。何よ」

「そっくりだが、ちがうな」

「はああぁ?」

「サイバー攻撃で極秘で入手した妃候補の写真は、頭に叩き込んである。お前、影武者か? 第一、次期国王の妃が、こんなブスのはずがない」

突然の「ブス」発言に私の堪忍袋の緒がブッツリと切れる。

サブマシンガンが吹っ飛び、黒覆面の代表の身体が、宙を舞う。

私は、いつの間にか、渾身の力を込めて、その覆面男の代表の顔面に右ストレートを浴びせていた。

道場の壁際まで吹っ飛んだ黒覆面の代表が、顔面蒼白、鼻血を垂らしながら立ち上がると、他の黒覆面の男達がサブマシンガンを一斉に私に向けてくる。

「まっ、まてっ! まだ撃つなっ! 確認が先だ……」

たしかに、拉致するターゲットである私を殺してしまっては意味がない。黒覆面の代表は、私の一撃を食らっても、まだ冷静さを失ってはいないようだ。一時の感情に流されない分、リーダーとしての素質はある。

少しだけ、私は黒覆面の代表に感心した。しかし……。

「お言葉ですが、こんなブスに、無駄に関わる必要はないんじゃないですか? 我々のターゲットは、一国の妃候補ですよ。絶対、こんな凶暴なブスじゃないと思いますが……」

黒覆面の部下の一人が、サブマシンガンを私に向けたまま、冷静に、代表に異議を唱える。

「に、二回も言ったっ!」

私は、その黒覆面の部下に飛び掛ると、その襟首を掴んで投げ飛ばす。

「う、うわああああああっ」

黒覆面の部下は、悲鳴をあげながら宙を飛んで、道場の壁に頭から激突する。そのままズルズルと落ちて、お尻をこちらに向けたまま動かなくなる。起き上がってくる気配はない。一瞬静まり返る道場内。

残った三人の黒覆面たちは、その様子を見て、怯えたようにサブマシンガンを私に向け直しながら後退する。

「まっ。まてっ。発砲するなっ。落ち着けっ。それとー言うなっ!」

黒覆面の代表の男が、必死で制止するが、その声は三人の部下には届かない。

代表は、懸命に意思を伝えようとしたのだろうが、「何を」は敢えて言わなかった。いや言えなかったかもしれない。それは本人にとっては正しい選択だったかも知れないが、他の三人の部下にとっては悲劇の幕開けにしかならなかった。

「く、来るなぁっ。ブスめっ!」

「こ、このブスの化け物め。動くなっ。ブス殺すぞっ!」

「ブス、ブス、うわあああっ。大ブスだあっ!」

三人とも、勝手なことを喚くが、もはや何を意図した言葉かわからない。ただ、私を表現する言葉が「ブス」に固定されてしまっているのが、私の怒りの炎にガソリンを注いだ。火に油を注ぐのではない。ハイオクタンガソリンをぶちまけたようなものだ。昔の漫画で言うと、頭の中でもくもくとキノコ雲が沸き起こるようなイメージで、次の瞬間、私の頭の中は、あまりの怒りに真っ白になる。

襲い掛かってきた私に、最初の一人はサブマシンガンで殴りかかってくるが、それをかわすと、私はその男に体落としをかけて、畳に叩きつける。ついでに、渾身の力で、その腹にボディブローの連打を叩き込む。

「ブスって言った。ブスって言った……」

私は、半泣きになりながら、連打する。それで、一人目は、口から泡を吹いて動かなくなる。

二人目は、サブマシンガンを私に投げつけてくる。私がそれを避けると、逆に大型の軍用ナイフを抜いて、悲鳴のような声をあげて私に襲い掛かってきた。

男の手にした大型ナイフが一瞬きらめいたものの、次の瞬間、横から白い柔道着が絡みついて、その腕ごと見えなくなってしまう。私は、ナイフを持った手を柔道着でぐるぐる巻きにされた男を迎え撃つと、巴投げで思いっきり後方に投げ飛ばす。宙を舞ったその男も、道場の壁に叩きつけられて、そのまま動かなくなる。

三人目は、道場の裏口付近まで逃げていたが、私が追ってくるのを見て、ついにサブマシンガンの引き金を引いた。

「ブスめ。ブスめっ。ブスめーっ! 地獄に落ちろっ。ブスっ!」

「てめえっ! 何回も何回も……何の恨みがあって……だまれえっ!」

サブマシンガンの銃口が目の前に迫るが、感覚が麻痺した私は、それが恐ろしいとはまったく感じない。そのまま正面から男に突進する。

発射された弾丸の一発が、私の髪の毛を引きちぎって通り過ぎる。

次の瞬間、私の身体は、マーク先生の上半身裸の身体に抱きしめられて、道場の畳の上を転がる。サブマシンガンの弾幕がさっきまで私がいた空間を掃射する。

ブス! ブス! ぶす! ぶすッ! ぶすっ!

畳にめり込む弾丸が立てる音まで、私の胸に突き刺さってくる。

畳にまでバカにされてる。ちっくしょおおおおっ。畳なんか……。畳なんか、きらいだぁ~。大嫌いだ!

私の頭の中は、もはやめちゃくちゃだ。

堪えきれずあふれてくる涙で、視界が見えなくなる。私は、マーク先生の裸の胸を思わず抱きしめてしまう。そうしないと、心が耐え切れない。

三人目の黒覆面が、サブマシンガンを私とマーク先生の方へ向けなおそうと上半身を半回転させる。その時だ。

「フリーズ! 全員動くなっ!」

大声が響き渡る。いつの間にか、道場の庭には、SPや自衛隊の特殊部隊の隊員が数名、バラバラと展開していた。手にした銃の銃口が黒覆面たちに向けられている。

さらに、道場の上からは、ヘリコプターらしき爆音が降ってきて、庭にするするとロープが垂れ下がってくる。そのロープを伝って、新たな隊員が続々と降下してくる。

その様子を見て、三人目の黒覆面は、サブマシンガンを放り出して黒覆面の代表とともに手を上げて降参する。

黒覆面の男たちは、道場に上がってきた自衛隊員たちの手で、武装解除され、拘束されて次々と引き立てられていく。そのうちの三人、私が道場の壁に叩きつけて気絶した二人と、畳の上で悶絶している一人は、担架に乗せられての退場だ。

私は、マーク先生の裸の胸の中に抱きしめられたまま、呆然とその様子を眺める。

「ビー ケアフル……」

マーク先生がホッとした様子で私に話しかけてきて、私の心のロックが解除される。

「ブスって言われた。何回も、何回も……ひどい、ひどいよぉ」

口からあふれ出てくる言葉に、自分自身驚いてしまう。

小さい頃、男の子と喧嘩して「ブス」と悪口を言われたことは何回もある。しかし、こんなに何回も何回も悪意を込めて言われたことはない。それが、私の心にボディブローのようにじわじわと効いてきて、私の目に悔し涙がにじんでくる。

「ノー。ユウカは、カワイイ。とてもカワイイね」

マーク先生のその優しい言葉に、私の涙腺は決壊した。あふれる涙が止まらない。懸命に口を閉じていると息苦しくなって窒息しそうになる。とうとう私は、声をあげて泣きだしてしまった。それは、わたしが物心ついて以来、初めての出来事だったと思う。そう、私は、人前でこんなに泣いたことはなかったのだから……。

結局、マーク先生と私の異種格闘技の試合は、様々な組織の介入で中止となった。

私は後で知ったのだが、その日は、侵入してきた国籍不明機と自衛隊機の交戦もあったらしい。また、市の沖合いの海では、国籍不明潜水艦に対する爆雷攻撃が実施されるなど、市の周辺ではいろいろとトラブルが続出していたらしい。どーりで、観客席が騒がしかったはずだ。

アルもクリちゃんも、そして万条目君たちも、全員その対応に追われてかなり苦労していたようだ。

誰もいなくなった道場の縁側で、私とマーク先生は二人きりで座っていた。

「落ち着いた?」

マーク先生のしっとりとした優しい声に、私はコックリうなずく。

「やだ。顔見ないで。恥ずかしいから」

泣いてしまって腫れぼったくなった顔が恥ずかしくて、私はマーク先生から渡されたハンカチで顔を覆う。

「だいじょうぶ。十分カワイイよ」

マーク先生のセリフに、私の身体をゾゾゾゾーッと電流のようなものが流れていく。いつの間にか、先生の日本語は格段に上達している。それだけに、インパクトは、強烈だ。

ああ、もうダメみたい。

「私……私ね。小さい頃からおじいちゃんと柔道やってきたからー、強くなりすぎちゃってー。小学生の時から、女の子たちには頼られるし、男の子たちからは恐がられるしでー。私、本当は、人付き合いが苦手だったんだあ。それでも女の子泣かす男の子の乱暴とか、イタズラはガマンできなかったから、こてんぱんにやっつけちゃったんだけど、それからいっつも『男女』とか、『ブス』とか、言われてー。それでもね。助けてあげた友達から『ありがとう』って感謝されるだけで満足してたの。

そしたら、中学入る頃から、周りの女の子たちが男の子の目を意識しだしたからー、自分がいる場所なくなっちゃった。女の子って、女の子に助けられるよりも男の子に助けられる方が好きだし、そのあとのことも考えたら、やっぱりね。」

「……」

マーク先生は黙って聞いてくれている。

「私だって、本当はおしゃれもしたいし、男の子ともっといろんな話をしたい。映画や買い物に一緒に行くとか……。でも、ダメなんだ。みんな『らしく』ないって言って、素直に私のこと見てくれない。だからー、髪も一度伸ばそうとしたけど、やめちゃった。でも、いやなんだよ。本当は、いやなんだよ。このままの私を見て、好いてくれるならいいけど、そんな人いなかったし。だから、こっちから積極的に好きにさせようって思って、恥ずかしいけどいろんなことやらかしちゃったし、バカなこともたくさんしてきたけど、本当は、本当の私は、絶対、こんなんじゃないよ。本当はもっとみんなに優しくして、静かに暮らしたいの」

「もう、いいよ」

ささやくような声とともに、マーク先生の顔が私に近づいてきて……、私はその意図を理解して、顔がボッと点火する。顔から火が出るというのはこのことだろう。

「あ、そ、そうだ。ひとつだけ教えて?」

「ホワッツ? 何?」

「あ、ムント・ティエンタ王国って、アル君みたいな、タヌキ人間の国……じゃないよね?」

私の不安そうな顔を見て、マーク先生は笑い出す。

「あはははははっ。そうか、君、見えるんだ」

「?」

「アルフレッドは、特別なんだ。もちろんタヌキなんかじゃない。ちゃんとした人間だ。もちろん僕も、見てのとおり普通の人間だ。ただし、魔法を少し使えるけどね。例えば、今、僕は英語をしゃべっているんだけど、ユウカの耳には、日本語に変換して伝えているんだ。これも魔法さ。すごいだろう」

「う、うそっ。じゃ、どうして私には、アルがタヌキの姿に見えるわけ?」

「んー。これは、言いにくいことなんだけどー。昔むかーし、彼のご先祖が魔女にひどいイタズラをしてね。それで呪いの魔法をかけられているんだ。」

「呪いの魔法? ムント・ティエンタ王国には、本当に魔女がいるの?」

「魔女だけじゃないよ。妖精もいるし、人魚もドラゴンも住んでいる。他にもちょーっと恐いのもいる。本物の魔法の国だよ。ただし、国連も他の国も公式には存在を認めていないけどね」

私の頭の中には、空をドラゴンが飛び交い、湖の中を人魚が泳いでいるというお伽の国のイメージが流れていく。科学の発達した二十一世紀の世界に、こんな国がひっそりと存在しているなんて、とても信じられない。しかし、マーク先生の試合での動きや、覆面男たちから私を救ってくれた柔道着や帯の不可解な動きを魔法と考えれば、納得できる気がする。あまりにもできすぎているからだ。

「それで……アルにかけられた呪いって? 何?」

「ああ、アルフレッドたち子孫にかけられた呪いは、好意を寄せた相手には、自分の姿がタヌキに見えてしまうというもので、結婚するまで、その呪いは消えないんだ。だから、アルフレッドは、自分を本当に心から愛してくれる人を探すのに、相当、苦労すると思うよ」

「かわいそうに……。好きな相手にはタヌキにしか見えないなんて……。え? あれ? じゃあ……」

私は、アルのことを理解すると同時に、その意味するところを知って驚く。

「ああ、悪いけど、ユウカは、今から僕のものにするから、アルフレッドの呪いが消えるのは、まだ先ってこと、になるかな?」

アルの身の上の不幸を考えているところに、マーク先生の意味深な言葉がかけられて、私は少しパニックになりかける。もう、さっきから私の頭はオーバーヒート気味だ。

「そ、そんな、私まだ……」

「僕の国に、魔法の国・ムント・ティエンタ王国に来てくれるかな? そして、将来は、僕と……」

マーク先生の顔が再び近づいてくる。

ああ、どうしよう。

でもファーストキスはもうやっちゃったし……。

私は決心して、目を閉じる。

もうすぐよ。そう、もうすぐマーク先生の唇が、私の唇に重なって……。

「ちょっと待ったあ!」

突然、庭に万条目君が、飛び込んできた。

「?」

私とマーク先生が驚いて見つめる前で、息を切らしながら万条目君が叫ぶ。

「ユウカっ! 俺の女になれっ! お前以外に俺の嫁が務められる女はいないっ。さっきテッポウ玉から、助けてくれたのを見て、俺は確信した。俺は、お前を嫁さんにするぞっ! 絶対に。そう、絶対に、だ」

万条目君は、一気に宣言する。

「ほっほっほ。よう言うた」

続いて、黒服に黒いサングラスの集団に囲まれて、和服姿の男が現れる。

「お、親父っ!」

「小太郎っ! この世は食うか食われるかの弱肉強食の世界だ。好きな女を自分で射止めんで、男としては生きていけん。お前が思うとおりに生きてみろ。応援するぞ」

「ダメですよ。抜けがけは~」

そこに今度は、アルとSPを大勢引き連れたクリちゃんがやってくる。

クリストファー・キルマン。某国のVIPの子息らしいということしかまだ、明かされていない謎の少年だ。

「さきほど、父上からお許しが出た。兄貴っ。私も参戦させてもらう」

「?」

「私の名前は、クリストファー・キルマン・サザーランド。つまり、そこにいるマーク先生は、私の兄だ。」

突然の衝撃の告白に、私は開いた口がふさがらない。

「えーっ。だって前は、自分は関係ないって言ってたくせにー」

「あの時までは、兄貴のことだったからな。私は、直接関係はなかった」

「うそつき~」

「うそは言ってないだろう。確かに兄貴の結婚相手が誰になるのかという興味はあったけど、今回の嫁とり物語は、私自身とは無関係だった。しかし、状況が変わった。現国王は、今日の試合と騒動の一部始終を衛星中継で見てて、いたく感激したらしい。魔法の鏡の推薦は、将来のお妃として最もふさわしいという選択であって、誰と結婚するかということまでは確定していないということだ。そうであれば、私と結婚して、国王の妃となれば、その条件は満たされることになる」

「ちょっとまて。お前まだ、高校生だろ。まだ早い。早すぎる」

マーク先生が異議を唱える。

「そんなこと言うなら、ユウカさんだって、まだ高校生だろ。元々、決めるのが早すぎるんだ。ここはゆっくり時間をかけてー俺とだな。それに、ユウカさんは、兄貴にぞっこんというわけでもなさそうだしな。これから、決めるのであれば、俺にもチャンスがあるわけだし、第一、ユウカと俺の方が年齢も近いし、相性もいいかもしれん。いや、きっといいに決まっている! そうそう、兄貴のALTの期間ももうすぐ終わるし、留学先の大学からは、早く帰るように催促が来てるんじゃないのか?」

クリちゃんが、マーク先生の痛いところをつく。

「そのままにして帰れるわけないだろ。しっかりと結論をもらってから、帰るつもりだからー」

マーク先生とクリちゃんが言い争うそばで、アルは黙って見つめているだけだ。その顔はどこか寂しげで、視線を私と合わそうとしないところが、いじらしく感じてしまう。

その一方で、万条目君が父親と何か話しているのが、私の耳に飛び込んでくる。耳に入ってくる言葉には、億とか、何千万という単位とともに、父親とか、母親とか、おじいさんとか言う言葉が飛び交っていて、こっちは、本人の意思よりも家族や周囲の買収に力を入れるつもりのようだ。

じょーだんじゃない。

「まってっ。また、みんなで勝手に決めないでっ。これは私の一生に関わる大切なことなんだからね。もう、誰にも勝手にさせないんだからー!」

ムント・ティエンタ王国は、ヨーロッパにある大国に挟まれた小さな国。

国連に加盟しているのかどうかさえ明らかでなく、その存在さえ知られていない王国。そして、神話や伝承、昔話や御伽話がたっぷり詰め込まれた不思議の国。

そんな小さな国が生き残るために身につけたのが、狡猾な外交能力と先見力、そして魔法による国家運営。そして、王家の血筋の維持と安泰のために取り入れられた、魔法の鏡の推薦による花嫁選び。

私、白戸結花は、知らない間に魔法の鏡によって、ムント・ティエンタ王国の次期国王の花嫁候補としての推薦を受けた。

将来、妃として、魔法の国ムント・ティエンタ王国へ行くのか? それはまだ、私自身にもよくわからない。けど、その選択は、新しい人生の第一歩になることはまちがいないと思う。

第一王子は、マーク・ミッチャー・サザーランド。

第二王子は、クリストファー・キルマン・サザーランド。

いずれもすごいイケメンで、私にとっては申し分ないのだけれど、求愛されたことのない私にとっては、ものすごくうれしい反面、プレッシャーでもある。

けれど、私の選択は、もう決まっている。

愛がすべて……。

追記)魔法の鏡の言

我は、魔鏡の精メン・フィス・ハルバート

対なす世界よりこの世界を見通す番人

世界を導く者なり

言葉は始まり

終は人である

第八十代ムント・ティエンタ国王ルイス・シャガール・サザーランドの問い

未来に定められし解

人の心縛りし答なし

我は、十の地の理、千の歳月、万の魂、億の天の理に図り

以下の者をムント・ティエンタ王国の第八十一代国王の妃として推薦する

地の平安、時の静寂が、王国の安泰とともに続くことを願い

次代の王の御心にゆだねん

【妃候補】

・名前:白戸 結花 SHIRATO YOUKA

・年齢:十七歳

・国籍:日本国 本州州竹島市ヒバリヶ丘七丁目十三番地の六 在住

・家族構成:父 白戸 伊吹

母 白戸 佐和子

祖父 白戸 権兵衛

・学歴:竹島市立桜花幼稚園

竹島市立ヒバリヶ丘小学校

竹島市立霊峰中学校

州立金城国際高等学校に在学中

・推薦理由ほか

心身ともに健康。安産型の肉食系女子

将来的な世継ぎの問題は皆無

バンバン産む可能性大。