アップルの創始者のスティーブ・ジョブズの死亡。

プロ野球界の星野仙一の死亡。

歌手青江三奈の死亡。

|

|

|

いずれも すい臓(膵臓)ガンが死因。

すい臓(膵臓)ガンは 判明告知後からの死亡率が高いことで知られる。

すい臓(膵臓)ガンに至らないまでも

すい臓(膵臓)の機能に異常がもたらされると

一つ一つのヒトの細胞に栄養が運びこまれるシステムに障害がおこり

ひいては 生存をあやうくするまでに至るのである。

このためすい臓(膵臓)の不調と診断されたら即刻その復調に努めなければならない。

その不調は まず胃が調子が悪いという訴えから始まるのがほとんどである。

理由は、

胃とすい臓(膵臓)が位置的に近接することと、

すい臓(膵臓)が機能低下すると消化酵素の分泌異常がおこり

胃の具合が悪くなる自覚症状が出るからである。

次に すい臓(膵臓)の異常は 背中に自覚症状として現れる。

これは すい臓(膵臓)が背中の近い所に位置し その異常が背中に感知されるからである。

また

時に 左の肩あたりの ぬきがたい違和感にさいなまれることがあり

すい臓(膵臓)の異常は 背中痛と左肩の違和感を誘発する。

さらに

腹部上部を押すとなんともいえない不気味な異常感が現れる。

痛快な食欲がわかない、食後の気持ちの悪い膨張感、いつも腹部が違和感・・・

全身の異様なだるさが 続く。

などなどの症状も すい臓(膵臓)の疾患があると 出現しやすい。

| すい臓(膵臓)は 消化活動のスターである |

あまり 知られていないが 実は すい臓(膵臓)という臓器、

一連の消化活動において主役と言ってもいい八面六臂の大活躍をしている。

ただし すい臓(膵臓)の位置は 消化活動の主戦場である消化管には属さない。

消化管とは 文字どうり

口からスタートして肛門にて終了する ひと続きとなったパイプのような管であり

そこには すい臓(膵臓)は属さないのである。

つまり 一連の消化管の外から 消化活動を促進する形となっている。

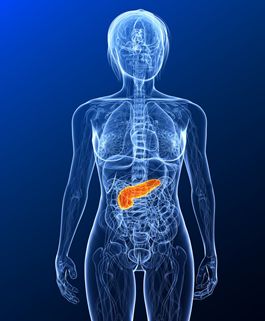

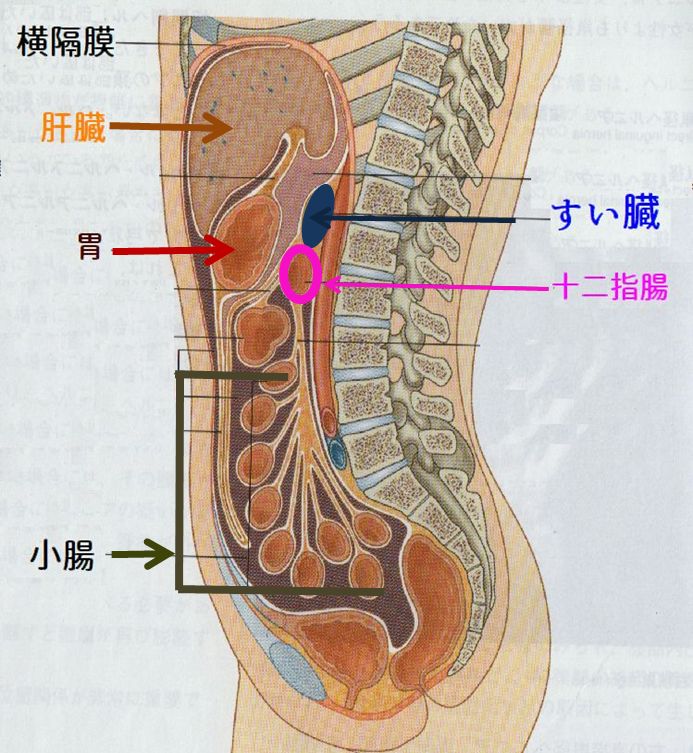

そのすい臓(膵臓) は 主役らしく 体の中心に位置する。

すい臓(膵臓)は 上図でバナナ状、または 勾玉まがたま の様な形状をして約15cm位の長さ。

胃の背面にすっぽりと隠れているゆえに まるで影の主役の風貌を漂わせている。

すい臓(膵臓)には おびただしい血液が流れ込み、

また タンパク質合成が非常に盛んな臓器である。

消化になくてはならない消化の酵素を産出する重大な任務をおびている。

それゆえに 影の主役なのである。

すい臓(膵臓)を顕微鏡でのぞくと

マリンブルーの海に小さなサンゴの島々がびっしり群生し転々と浮かんでいるうな光景

と表現する生物学者がいる。

すい臓(膵臓)の 中心をなす ランゲルハンス島というのがこれである。

だから これを島と命名されている。

すい臓(膵臓)の機能は大きく分けると2つある。

いずれも 生命維持に不可欠であり その代替器官がないためすい臓(膵臓)がなくなれば

死ぬ。

その役割の第一が

すい臓(膵臓)から 膵液 すいえき と称する消化酵素をを十二指腸に分泌放出して

十二指腸の消化管の場で 脂肪、タンパク質、炭水化物、を

かなりの程度のレベルまで消化する。

膵液 すいえき はパワフルな消化酵素であり 3大栄養素をすべて消化する万能酵素。

すい臓(膵臓)の細胞の中には小さな球形の袋があり

その中に すい臓(膵臓)が産出する消化酵素がまるでブドウの房のように充満しており

その中の消化酵素が 細胞の表皮を突き破って十二指腸になだれ込むのである。

つまり 食事でとった3つの栄養素が 唾液と胃液でグチャグチャな状態で

十二指腸に到達すると 待ち構えていたすい臓(膵臓)が

さっつといっせいに消化酵素である膵液 すいえき を分泌して

グチャグチャな3栄養素とまじりあい さらにグチャグチャになるのである。

こうして 最終的に グチャグチャになった3栄養素と消化酵素である膵液 すいえき は

小腸に運ばれて 体内に吸収されていく。

| すい臓(膵臓)と 糖尿病 |

すい臓(膵臓)の役割の第二が

インスリン・グルカゴン・ソマトスタチンなどのホルモンを産生すること。

先に述べた ランゲルハンス島で このホルモンが産出される。

このうちインスリンは 炭水化物からブドウ糖に変換された後

それをエネルギィに変換する。

また その後 剰余のブドウ糖を脂肪に変え 脂肪細胞として備蓄する。

また これをグリコーゲンに変換して肝臓に備蓄する準備をする。

つまり エネルギィ形成の重要な役割をになうのである

こうした 一連のインスリン分泌の機能に異常が出ると エネルギィ循環の異常を生み

糖尿病をもたらす。

先の述べた すい臓(膵臓)の ランゲルハンス島における

ブドウ糖の攻防制御メカニズムは次のような展開で行われている。

スタートは小腸でブドウ糖が吸収される所からである。

小腸でブドウ糖が吸収されると それは次に血管に入る。

血管の体じゅうにめぐり その後すい臓(膵臓)のランゲルハンス島に入場してくる。

ランゲルハンス島では 血液中のブドウ糖の濃度 つまり血糖値を

チェックするモニタリング機能を持っている。

この時 血液中にブドウ糖が過剰な場合 ブドウ糖を回収して備蓄するようにシグナルを放つ。

このシグナルの実体こそインシュリン・ホルモンなのである。

インシュリンは ランゲルハンス島から分泌されると 血液の流れに乗って全身をめぐり

ついには脂肪をたくわえる専門の細胞である脂肪細胞に到達する。

脂肪細胞とは つまり体脂肪そのもののことで

余剰のエネルギィを貯蔵するタンクのことである。

脂肪細胞の表層には インシュリンを受け止める感知器があり

この感知器であるレセプターが インシュリンと結合すると

脂肪細胞がインシュリン情報を受け取ることになる。

その情報を基に 同じように血流にのって到来する過剰となったブドウ糖が

脂肪細胞の中に取り込まれて 脂肪 つまり体脂肪となって

これが実質的な体重となる。

これが ランゲルハンス島から体脂肪までの一連の貯蓄メカニズム。

ここで インシュリンについて 日本人特有の国民的体質について記すると

日本人を含む東アジア人の人種は インシュリンの分泌量が

欧米白人にくらべて 遺伝子的に 4分の1という。

4分の1というと 相当な差であるが

それでも東アジア人が欧米白人と互角にエネルギッシュでいられるのは

東アジア人は インシュリン分泌が少量でも しっかり血糖値が見事に下がる体質だからである。

それは 東アジア人の特有の食生活に理由がある。

つまり 歴史的に東アジア人は 米を中心とする炭水化物の摂取が多く

ブドウ糖を大量に脂肪細胞としてたくわえておく必要がないからであり

わずかなインシュリンの分泌で効率的に生きれるのである。

これに対して 欧米白人は 炭水化物に比べて 脂肪、タンパク質の摂取が多く

ブドウ糖が比較的に少なく このため 体内にブドウ糖を貯蓄するため

多くのインシュリンの分泌が費用となってくるからである。

このように インシュリン分泌の傾向は

食生活の様式と大いに関係するために 民族によって大きな変化がある。

これにより 糖尿病の発症の傾向も民族により異なる。

| 膵液すいえき という酵素 |

さて ふたたび すい臓(膵臓) の役割について戻ると

この二つの役割が すい臓(膵臓)を

一連の消化活動において主役の座をもたらすのである。

すい臓(膵臓)は 臓器の中で 最もタンパク質合成が盛んな臓器であり

つまり 膵液という消化酵素自体もタンパ質からできているため

膵液をつくるためのタンパク質合成が非常に盛んとなる。

タンパク質合成が非常に盛んな臓器は すい臓(膵臓)と争うほど高いものに

授乳の時期の母親の乳房がある。

乳児のために 乳の時期の母親の乳房では 大量の母乳タンパク質が産出される。

すい臓(膵臓)は もちろん

この授乳期の母乳よりも タンパク質の産出スピードは高速であり

授乳期という一時期のみでなく 生きている限り日夜 高速でタンパク質の産出を行っている。

こうして 潤沢に産出されるタンパク質のかたまりである膵液すいえきの酵素は

十二指腸の中で 食品で摂取され胃から流し込まれた

どろどろになった食品摂取されたタンパク質と交じり合い

その後 小腸にて アミノ酸と膵液すいえきの酵素がともに吸収されていくのである。

では 膵液すいえきの量は一日でどれくらいかというと、

膵液すいえきの 一日の分泌総量は 500mlのペットボトルで約1本〜2本の量。

けっこう多い!

下のコカ・コーラの液は真っ黒だが

膵液すいえきの実際の液色は 透明でサラサラしている。

| すい臓(膵臓)を分解する |

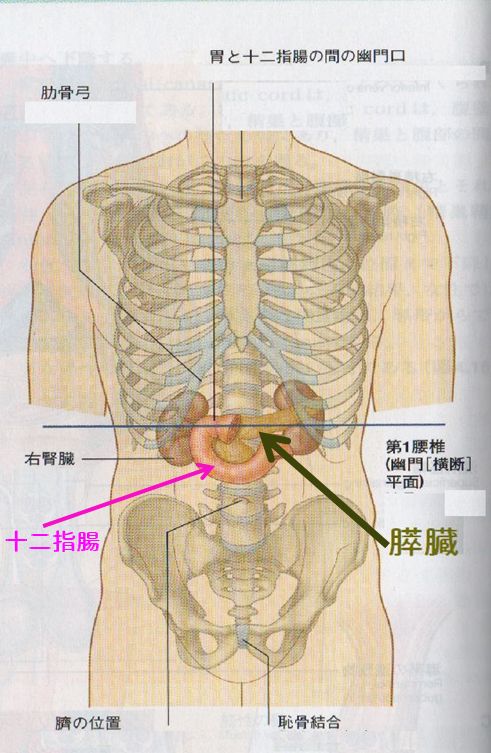

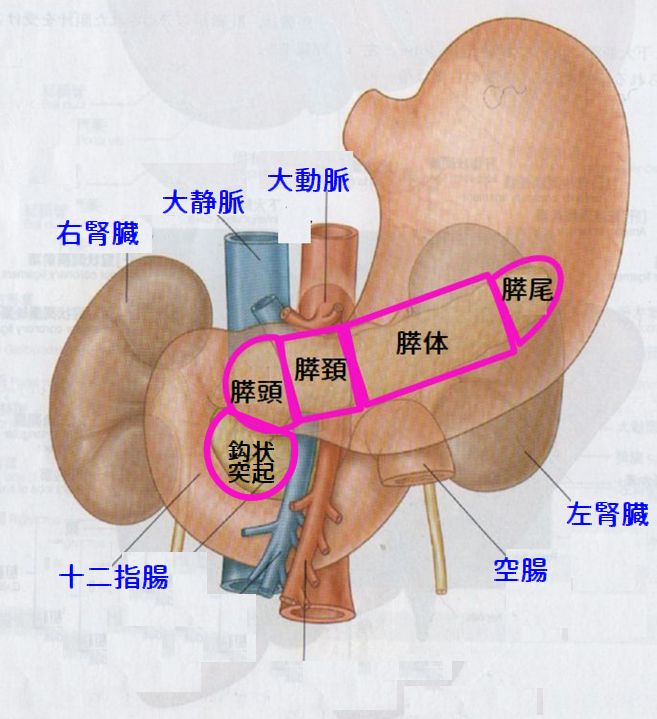

下図

この図は正面から見た図であるが ここでは胃が はぶかれている。

実際は すい臓(膵臓)の前面に胃があり すい臓(膵臓)は胃の背後にある。

水平の位置は 第1腰椎のライン上にある(青の水平ライン)

すい臓(膵臓)を側面から見ると 以下の様な位置となる。

すい臓(膵臓)を正面から見ると 以下の様な赤いラインで囲った形状に見える。

計5つの部位から構成される。

| すい臓(膵臓)の病変 |

すい臓(膵臓)病変は 主に

急性すい臓炎 慢性すい臓炎 すい臓がん の3つが圧倒的に多い。

急性膵炎

膵液すいえきが 突如 狂ったように すい臓(膵臓) の自分の細胞を攻撃しだして

すい臓(膵臓)細胞を食いつぶしていき 自己溶解していくのが

急性膵炎である。

膵液すいえき そのものは強力な消化能力を持っているので

こうなると猛烈な勢いで すい臓(膵臓)細胞が溶け出すのである。

急性膵炎の最初の症状として最も多いのは、“みぞおち”から背中にかけての激しい痛みである。

慢性膵炎

慢性膵炎は,膵臓の細胞内で炎症が繰り返し起こる結果,正常な膵臓の細胞が破壊されていく疾患。

破壊された細胞は線維化を起こし,やがて膵臓全体が硬く萎縮していき,

最終的には膵硬変といわれる状態になる。

ちょうど、慢性肝炎から病状が進行し、肝硬変へと至る過程と酷似している。

進行によって

膵臓の組織が破壊され、血糖を調節するホルモンや消化酵素(膵酵素)が分泌されなくなり、

糖尿病を発症したり、様々な消化管系の不良が起こる。

膵臓癌

すい臓がんの特徴は、

胃癌や大腸癌などの癌は、塊として徐々に発育していくのが多いのに対し、

膵臓癌は周囲の組織にしみこむようにして発育していく ことにある。

このため 視覚的な画像としてとらえることが難しい。

さらに がん細胞の進行速度もきわめてスピード速い。

また すい臓(膵臓)は もともと血液の流入がおびただしく多い臓器であり

癌細胞が この豊富な血流にのって 移転しやすいのも特徴である。

さらに

すい臓(膵臓)は 臓器としては 胃や大腸の様な表層が分厚い壁でおおわれていない。

このために すい臓(膵臓)の内部の癌細胞が 容易に表層に露出して

それが他の臓器に零れ落ちやすいという側面もある。

こうして 癌のなかでは すい臓(膵臓)の癌が

癌のなかでも生存率の極めて低い癌となっている。

| すい臓(膵臓)が疲れ果てる |

これまで述べてきたように すい臓(膵臓)は

膵液すいえき と インシュリンの 産出分泌で スターとして大活躍しているために

時に疲れ果ててしまうことがある。

疲れ果てる原因は、

食べすぎ、

運動不足による筋肉力の低下、

内臓脂肪の過多、

肥満、

精神的ストレス

である。

食べすぎが続き ある限度に到達して すい臓(膵臓)が疲れ切ってしまうと

当然 膵液すいえき の分泌にも異常アラームが点灯する。

もちろん 膵液すいえき の分泌量が枯渇して減量してくるのはいうまでもないが

それがさらに昂進すると 今度は 過剰に膵液すいえきが分泌してきて

急性膵炎が起きる。

急性膵炎が 繰り返されたりすると 慢性膵炎に移行する。

つまり すい臓(膵臓)の慢性疲労状態である。

運動不足による筋肉力の低下 がインシュリン分泌の異変をおこし

すい臓(膵臓)の疲弊に行きつくのは つぎのような過程を経る。

食事後に炭水化物が消化され ブドウ糖に分解されて後 血液中に吸収される。

すると、血液中のブドウ糖が増えて、血糖値は上がる。

この時点で適度な運動や肉体的な労働をすれば、

ブドウ糖は 順調に筋肉に取り込まれてエネルギィとなり消費される。

ところが ここで運動や筋肉作業がない時は

このブドウ糖はあまり使われず血液中に残留することになる。

この事態に すい臓(膵臓)からインスリンが分泌され

インスリンは全身の血液中を通って、全身の筋肉と肝臓の細胞に届き、

血液中のブドウ糖を筋肉と肝臓にこのブドウ糖を引き取るような指示を出す。

これにより ブドウ糖は血液中から 筋肉と肝臓に移動して

その結果 血液中の血糖値は下がる。

その後

筋肉に引き取られたブドウ糖は、筋肉活動とともに徐々にエネルギィ消費され、

肝臓でもグリコーゲンの状態に変質して貯蓄される。

この時

日頃から運動習慣のある人や 絶えず筋肉を動かしている人は

インシュリンの分泌がなくても 筋肉の自主的なブドウ糖引き取りのメカニズムが働き

血液中のブドウ糖がインシュリンの指示なしで スムーズに筋肉に取り込まれ

次の筋肉運動のエネルギィのために備蓄するのである。

このため すい臓(膵臓)は インスリン分泌をしなくてもすみ

つかのまの休息が得られる。

逆に 運動をしない、筋肉活動をしない、ぐうたら寝てばかりいる 等々

の習慣があるひとのすい臓(膵臓)は こうした休息が与えられず

過労の状態が続き その上 暴食と大食 がここに加わると インスリンの大量分泌が

たえず要請され すい臓(膵臓)の疲弊がはじまる。

ついには インスリンの産出量が減ってくる。

さらに 新たな事態として

筋肉や肝臓などの細胞でもたび重なるインスリンの刺激に慣れてしまって、

いつもの量のインスリンではブドウ糖を引き取らない事態が発生することになる。

これを 「インスリンの感受性低下」 と呼ばれている。

内臓脂肪の過多 がすい臓(膵臓)をもたらす過程は次のように展開される。

内臓脂肪とは 脂肪細胞が内臓のまわりに張り付いた状態であり

実はこの内臓脂肪から合計100種あるといわれる様々な分泌物が放出されている。

それらのうちの分必物の一群が インスリンの働きに大きく影響するものとなっている。

その内のひとつに内臓脂肪から分泌物されるアディポネクチンというものがある。

アディポネクチン自体は インスリンの効き目をよくするように動くが

これと反対にインスリンの効き目を悪くする分必物をも放出している。

そして アディポネクチンは それとは対抗するインスリンの効き目を悪くする分必物に対抗できず

結果的に内臓脂肪によって インスリンの効き目が低くなってしまうのである。

そうなると それをカバーするために

さらに インスリンの分泌を多くするように すい臓(膵臓)に負担がかかるのである。

肥満は 結局は

食べすぎ、運動不足による筋肉力の低下、内臓脂肪の過多、

の結果であり すい臓(膵臓)の疲弊の象徴と言ってもよい。

ただし 欧米人の肥満とアジア人の肥満と比較すると

同じ肥満でもすい臓(膵臓)への疲弊度の違いがあることは

人種による遺伝的なすい臓(膵臓)能力に明瞭な差異があることからくる。

つまり欧米人は インシュリン分泌量が圧倒的に多いので

少々の肥満が すい臓(膵臓)への疲弊に直結しないのである。

精神的ストレスも すい臓(膵臓)に大きな影響を与える。

それは たとえば次のような実験である程度の確証が得られる。

まず 脳に酸化ストレスを意図的に多く出現させると その結果

インスリン抵抗性があらわれて 「インスリンの感受性低下」が出やすくなる。

つまり インスリンをどんどんだしても それに慣れ切ってしまった器官は

血糖値を下げる反応が鈍くなっしまうのである。

これが ひいては すい臓(膵臓)の疲れを生む。

| すい臓(膵臓)と脳 |

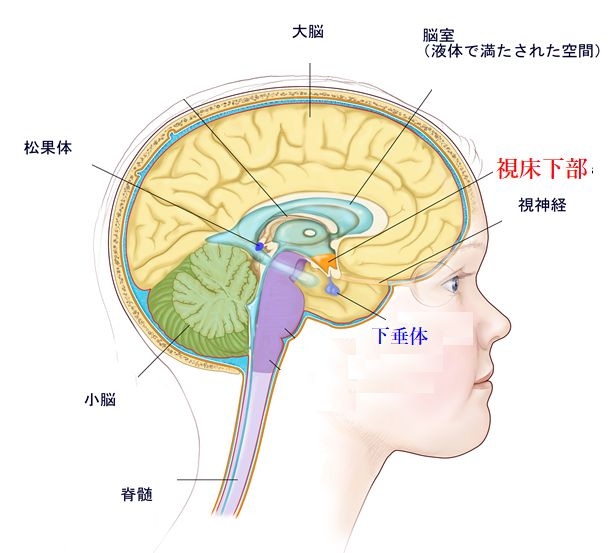

インシュリン放出の調整は すい臓(膵臓)のみが行うが

そのインシュリン調整を行うそのさらに上の命令系統の血糖値調整は 脳が行っている。

脳がすい臓(膵臓)に指示を出すのである。

血糖値調節の中枢としてはたらくのは、脳の間脳の視床下部である。

間脳視床下部は、そこに流れ込む血液中の血糖値の変化を常に感じ取っている。

たとえば、血糖値が高くなると、視床下部からのびている副交感神経がすい臓(膵臓)を刺激し、

インスリンが分泌され、血糖値を下げる。

一方、血糖値が低くなると、やはり、視床下部がそれを感じて、

今度はそこからのびている交感神経がはたらき、

すい臓(膵臓)や副腎を刺激してグルカゴンやアドレナリンを分泌させる。

さらに、

視床下部は脳下垂体前葉に対して指示・指令して、

ここから副腎皮質刺激ホルモンを分泌させ、

このホルモンが副腎に届くと、ここから糖質コルチコイドが分泌される。

そして、これらのホルモンのはたらきにより血糖値が上がる。

このように、視床下部が中枢としてはたらき、その結果として血糖値が変化するが、

この変化した結果を、視床下部はふたたび感じ取って調節を行う。

このような調節のしくみを「フィードバック調節」という。

血糖値は、たゆみないフィードバック調節によって保たれているのである。

もし、このような調節がうまくいかなくなって血糖値が下がりすぎると、

脳の機能が低下し、さらにひどい場合は、意識が戻らなくなってしまうこともある。

一方、血糖値が高すぎる状態が続くと、尿に糖が含まれて体の外に出て行ってしまう。

つまりこの状態が 糖尿病である。

脳は こうした事態を避けるため みずからが血糖値調整をおこなう。

糖尿病の一番の危険を感じて恐怖におびえているのが 脳なのである。

| すい臓(膵臓)の不調、整体のやり方 |

さて では すい臓(膵臓)の不調 に対して 整体はどのような対策をとるのか?

まず 疲れ果てたすい臓(膵臓)に十二分な休養と休息を充てなければならない。

それが 整体の目的となる。

1 食事法の指導。

摂取食事量を一度にたくさん取らないようにする。

たとえ 時に 大食や暴食しても

タンパク質、脂肪、炭水化物の 割合をまんべんなく摂取し

それぞれの栄養素に対する消化酵素は違うために

それにより すい臓(膵臓)での 消化酵素の種類別の分泌の片寄りを少なくする。

あなたの日頃とっている食事に内容をチェックしてみるところからはじまる。

2 口腔、唾液分泌、胃、胃液分泌の健全化

十二指腸に食物が入る前段階の準備として

口腔、胃で十二分な攪拌ができるよう 唾液分泌、胃液分泌の健全を目指す施術を行う。

3 すい臓(膵臓)への指圧とマッサージ

すい臓(膵臓)は すでに述べたように 体の奥にあり

指圧やマッサージの難度のきわめて高い場所であるが

すい臓(膵臓)への特有の技法があるのである。

すでに述べたように すい臓(膵臓)は 胃とか大腸のように厚い壁で囲まれている臓器ではなく

ブドウの房のような細胞のかたまりが密生して群がっており

表層は柔らかくもろくできている。

このため 外圧で強い力が加わるとダメージを受けやすい。

このため すい臓(膵臓)への刺激は細心の注意をはらい ソフトに行わなければならない。

4 呼吸法

自己の横隔膜と呼吸筋肉群を総動員しての呼吸法は

リズミカルで内臓同士が動き合いながら刺激を繰り返すことにより

すい臓(膵臓)の細胞群にたいして おどろくべき安寧をもたらす。

横隔膜と呼吸筋肉群に対する整体技法は 整体の最も得意とするところである。

5 日常動作の運動化により骨格筋の筋肉の質量を向上する

すでに述べたように

充実した筋肉の作用によって 分泌されるインシュリンが調整されるために

骨格筋の強靭と増加は インシュリン分泌の節約になる。

これにより すい臓(膵臓) の負担が軽減する。

あえて 特別な運動をしなくても

日常動作の運動化により びっくりするくらい 骨格筋はよみがえる。

その技法と秘訣を指導する。

6 脳の視床下部のストレスを軽減する

大まかに言えば 精神的ストレスに敢然と立ち向かえる健全な身体を造ることが

整体のめざすところであるが それによって

心身爽快軽快となり ストレスを受けても 軽く受け流せる脳の防御態勢が形成されてくる

すい臓(膵臓) への機能指令は 脳の視床下部が中心となってなされており

ここでストレスによって すい臓(膵臓) に負担の重くのしかかる指令が頻発すると

すい臓(膵臓) は疲弊しやすい。

したがって 脳の視床下部のストレスを軽減する体つくりこそが

すい臓(膵臓) に休暇を与えることになるのである。

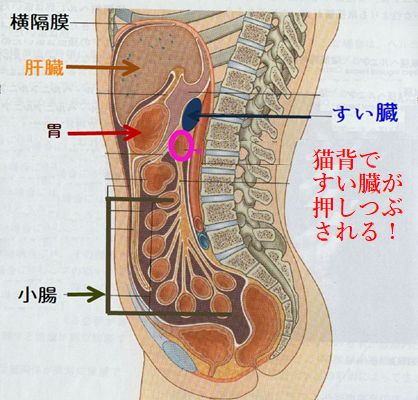

7 背中の姿勢を整える

すい臓(膵臓) の位置からして

いわゆる猫背体型になると 背骨と筋肉群と他の臓器の圧迫をうけて

すい臓(膵臓) は窮屈な状態が続く事になる。

開放と自由を失ったすい臓(膵臓) はその機能を低下することになる。

すでに述べたように

すい臓(膵臓) の外皮はもろくて繊細であるため

外圧をもろに受けやすい。

猫背体型は すい臓(膵臓)の大敵である。

背中を整え すい臓(膵臓)を解放してやることが必要である。

下図が 正常な背中である。

これが ひとたび 猫背体型になるや

すい臓(膵臓)が どのような つらい目におちいるのか

賢明なあなたなら もう わかるはずである。