| ���̂l�h�j�t�m�h�g�b�v�y�[�W�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���̒ɂ݂ƗJ�T ���ɂ̓u���[�X�ł��� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�����錨�����́A ���̂ނ����� �g���g���ƌ����������������̂ł���  ���ł́@���������́A ���ߓI�ɋC�����悳�͂����Ă� ���������������ł́A �ꎞ���̂��̎蓖�ł��� ������������ �[��������l�͂���߂ď��Ȃ� ������ ���͌��������Ƃ́@����Ӗ��@ �̂�̂Ŏ������Â̋N���Ƃ����Ă��悭 ����� ��ֈ�Â̌����Ƃ�����̂ł����āA ���������Ӗ����� �����������@���Ȃǂ�Ȃ� �q���⑷�� ����������߂ăg���g���g���g���� ������������p�� ���̈�� �[�����_�I�Ȏ����������炷 �q�̓I�\�}�ƂȂ��Ă���B  ������ɔY�܂����l�� ���オ�ς���Ă��ˑR���邱�Ƃ͂Ȃ� �ނ��� �܂��܂�������͐[�����𑝂� ���܂� �@�c����N�w�ɂ܂� �����i����P�[�X����������B ���㕶���̐����\���� ��������܂��܂�����������B ������E���ɂ����̎��Ԃ� ���l�� �y�d�̐U���͂��Ȃ�L�� �y���Ȃ��̂��猃�ɂ܂ő��ʂł��� ���̍\�������G�ł��邱�Ƃ����� �I�m�Ȍ����Ă� �K�ȏ����� �Ȃ���Ȃ��ƍ����ł��Ȃ��B �܂� ������͐S�I�v���������ɂ��� �����������_�I�������y������Ȃ��� �����I���R������������Ȃ��P�[�X������ �܂� ������E���ɂ� ���̐l�̐����K���I�Ȃ܂������� �����^���`�Ԃ� �U�����鎖������ �ЂƂ��ъ��������Ƃ��Ă� ������������I�ȓ���`�Ԃ� ���P����Ȃ��ƏK�������I�� ���ǂ���P�[�X������ �����Ȃ�� ���ɐ₦����a�����c���� �N��ƂƂ��� �v�������茨���Ȃ��Ƃ��� �@���Ȃǂ�Ȃ����ǂ��N���邱�Ƃ����� ���ɂ� ����I�Ȑ��X�̓����̐���� �ꐶ�邱�ƂɂȂ� ���������ɂ� �C���d���J�T�ȓ��X�ƂȂ� �܂�ŋ~���̂Ȃ��u���[�X�� �n�I����Ă���l�ȋ����ƂȂ��Ă��܂� ������ �����������̒ɂ݂ƗJ�T����� ������߂����� ���̐��藧������ �ɂ݂ƕs������������ ���Ö@�̎��ۂ܂� ���ׂĂ��������̂��{�e�ł���B �ȉ��̂悤�� ���ŔY�ޕ����ΏۂƂȂ�B

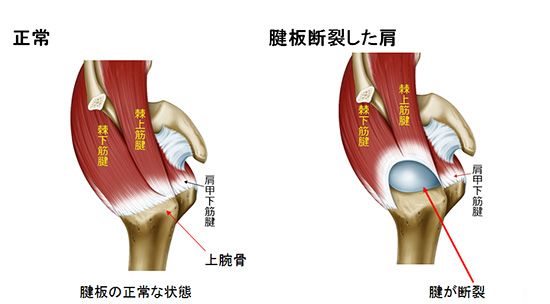

�܂� ���̒ɂ݂ƕs���̂��ׂĂ� �傫��2�̒i�K�ɕ����鎋�_����������� 2�̕���Ƃ� �ЂƂ� �@�@�y�ǂł����錨���� ����� �A�@�d�ǂŌ��ߓ��̏�Q �ł��� ����2�̕���̎��_�ɕ����邱�Ƃ� ��茨�̎��̂Ǝ��Â� ���킩��₷���Ȃ� ���������ςɂ����� �@�@�y�ǂł����錨�����́A �قڌ��܂��̂����� �ؓ��̖��ł��� �A�@�d�ǂŌ��ߓ��̏�Q�́A ���̋ؓ��݂̂ɂƂǂ܂炸 ���̊߂��̂��̂� ��Q�������Ԃł��� �A�@�d�ǂŌ��ߓ��̏�Q �̒i�K�ł͐��`�O�Ȃ� �����g�Q����MRI�Ȃǂ̉f���� ���̒��x���m�F����f�f�� �������j�����肷��ɍۂ��� �L���ł���B

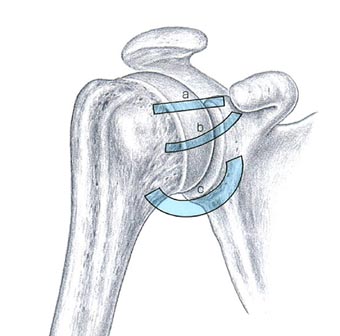

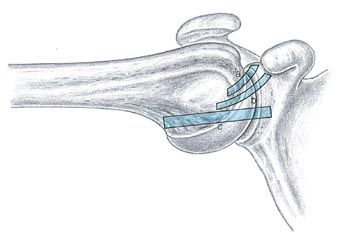

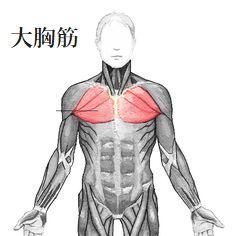

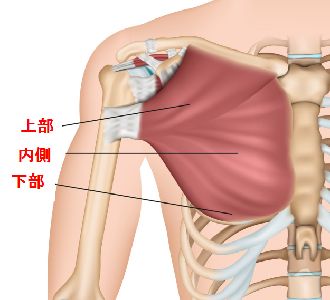

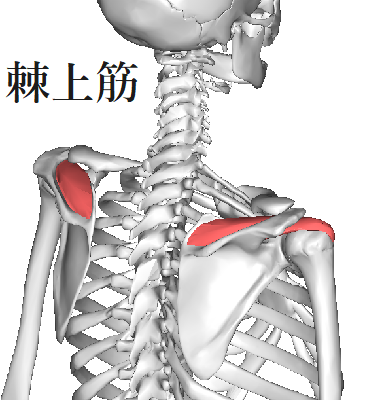

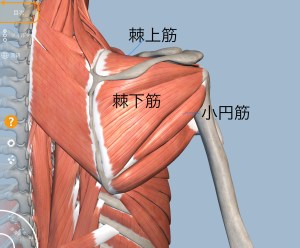

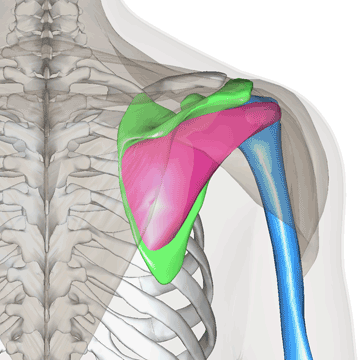

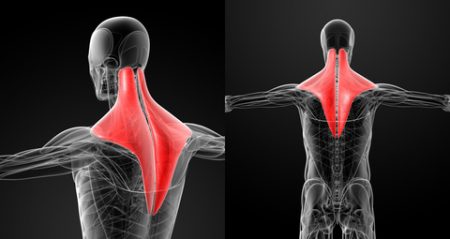

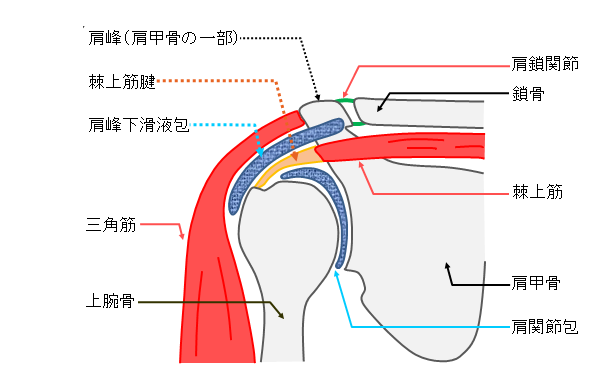

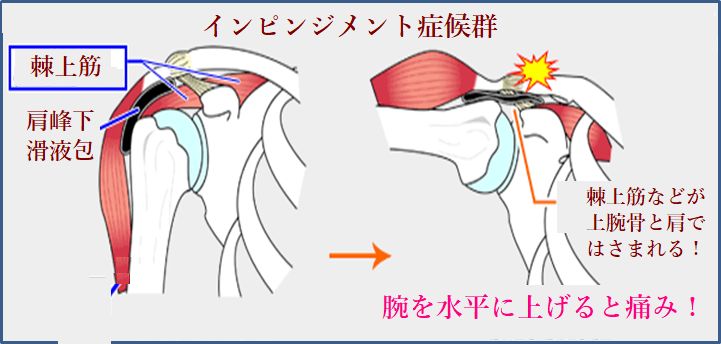

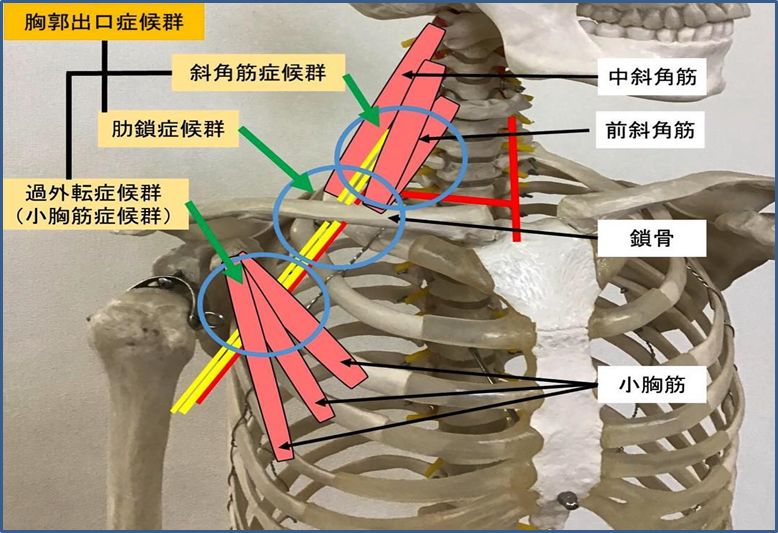

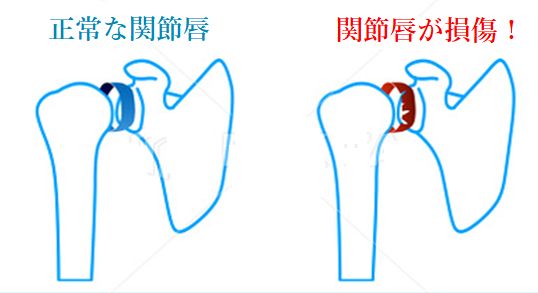

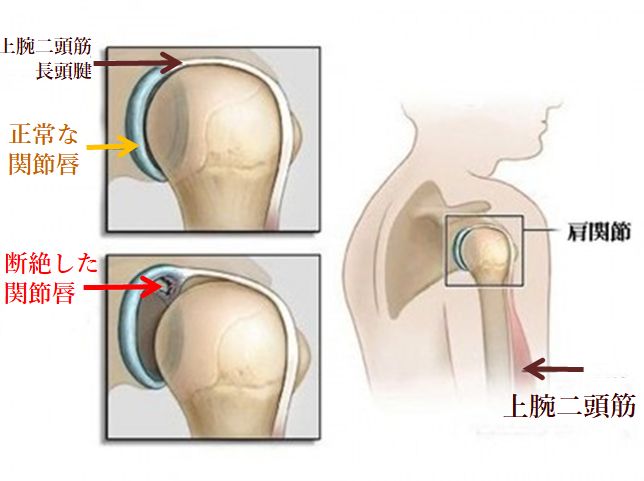

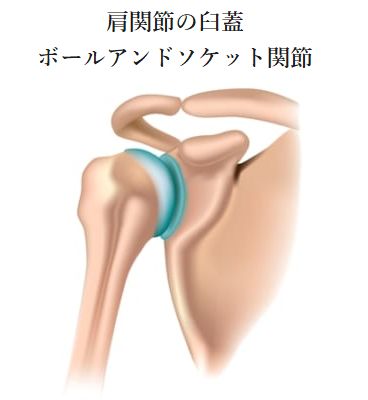

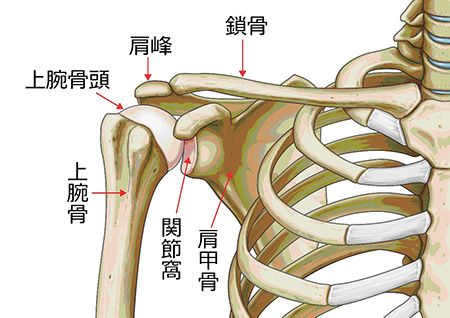

���� �r�̎��R�ȓ������[���Ɋm�ۂ��邽�߂� ���ɕ��G�ȍ\���ɂȂ��Ă���B ���� �@���R�ȓ����̏_������锽�ʁA ���̂܂��̑g�D�ɂ������� �͊w�I���S�ɑ��Ă� ����߂ĂЂ��ȏ�ԂɂȂ��Ă��� ���ꂪ ���̏�Q���o�₷���v���ƂȂ��Ă���B �܂� �r�̎��R�ő@�ׂȓ����̑㏞�Ƃ��� �q�g�̌��̂��낳�ɂȂ� �Ƃ������̏h���� �����ƂɂȂ����̂ł���B �����������Ƃ� ���̊߂ɂ������� �_��ɑ��p�x�Ŏ��݂ɓ����߂ق� �͊w�I���S�ɐƎ�ł���B  ���̂��� ��̑g�D�����ނ� �@�A���I�ɑ��̑g�D�� ���X�Ɣg�y�G�ɉe�����y�ڂ��Ƃ��� ���̓����ށB ������ �����ɂ��@�r���ɂ��Ƃ����i���ɑ��� �������Ă���ӏ��� �����ɂ���Ƃ������Ƃ� ���̎����̎���ƂȂ��Ă��鎖������ �܂� ���̎����� ���ȊO�̊튯�ɔg�y���鎖������ �������̎��_�łȂ� ���̎��͂̍L��ȍ\���Ə�Ԃ��܂߂� �������K�v�Ȃ��Ƃ������B ���Ƃ��� ��ɁA���ɁA�w���ɁA�r�ɁA �ȂǂȂ� ���ɂƊ֘A����ɂ݂₵�т�� �L��ɔg�y����B ���߂� �܂��d�͂ɑ��� ���i�̎x�����Ȃ��Ƃ����̂� �傫�ȓ����ł���B ���� ���ɏ����Ȍ��b�����|�ɑ��� ��r�������Ԃ牺������ ��d�߂ł���B �܂� �����x���@�\�����Ȃ� �d�ɂ����萫�����Ȃ��̂� ���߂̑傫�ȓ����ƂȂ�B �ł� �����̎x�����Ȃ� �����������Ŏx�����Ă��邩�Ƃ����� �F�Ȃǂ̐x�ёg�D�Ƌؓ��Q�� ������ɂȂ����ƂɂȂ�B ���̂��߁@�K�R�I�� �������F�Ȃǂ̐x�ёg�D�� ���̋ؓ��Q�̑����������Ȃ�h�������B ���߂� �܂��g�D�� ���萫�Ɖ�����ۂ��Ă���Ƃ��� ���������߂ł���B �܂� �G��I�߂ɑ�\����� �q���W�߂̗l�ɁA �����x���@�\�ň��艻���Ă���� �ł͂Ȃ����Ƃ����̓����ł���B ���ꂪ���G�ɂ��Ă���B ���̐}�� ���߂ƌҊ߂̈Ⴂ�����Ăق����B   ��}�� �@���߂ƌҊ߂̉P�W�̔�r�ł���B �@���߂ƌҊ߂͓��� �{�[���A���h�\�P�b�g�߂� �����̊ߍ\���ł��邪 ����ł� ���ƌҊ߂ł͈Ⴂ������B �Ҋ߂� ��r�I�傫�ȉP�W�ɑ��� ��ڍ������d�߂� �`�����Ă���̂ł͂Ȃ��B ���߂� ���̉P�W�����ɐ\���� �݂������Ԑx�т��킸���� �ߕ�ł��낤���Ă������Ă���B ���̂��� �����ʂ��錨�E�P���N����₷�� ���̌����� ���߂̉P�W�̐H�����݂� ���炫�Ă���B �܂��@���߂� �@�قڌ��b���𒆐S��Ղ� �쓮���Ă���̂� ���̓����� ���߂ƌ��b���̘A�֓��Ԃ� �Ƃ炦�邱�Ƃ��K�v�ł���B ���b���� ���s�ɑ��Ă͋ؓ��ł̘A�������������A �̊��ɑ��Ă� �����߂�ʂ��č�������� �����A�����������Ă��Ȃ� ���̂��� ���b���͋����߂��x�_�Ƃ��� �Ղ��Ղ��� �����Ă����Ԃł��� ����䂦�� ���b���̉���� ���Ղɔ�ׂ�Ίi�i�ɑ傫���̂� �����ł���

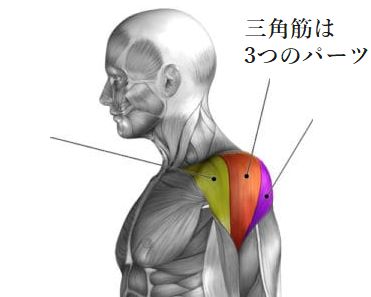

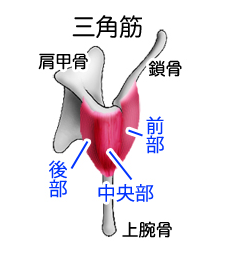

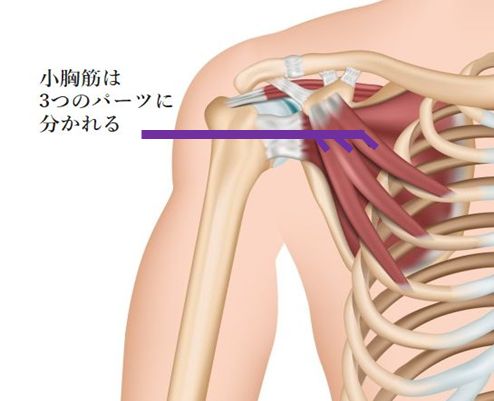

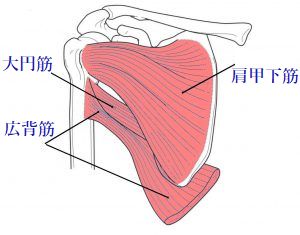

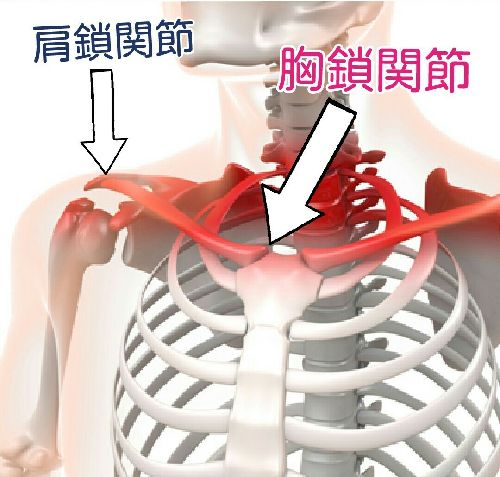

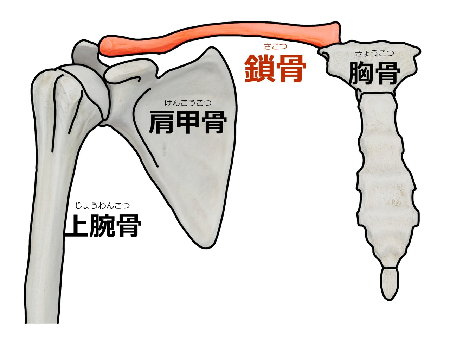

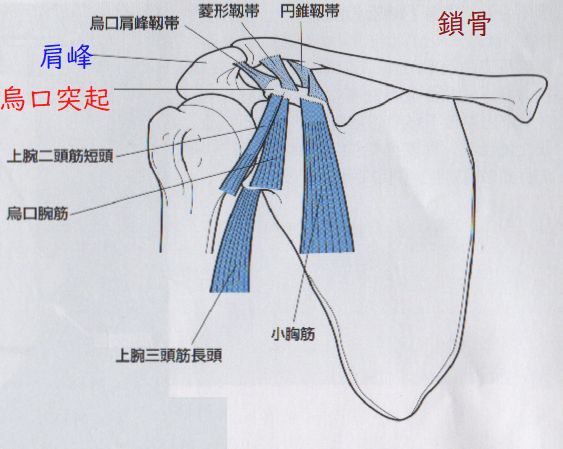

���߂� �����A���b���A��r���� �R�̍��ō\������� ����3�̌��߂� �����ɂ���ċ�̂̋����ƘA�����Ă��� ���}���݂�킩�邪 �܂�@���߂�3�̍��� �����Ƌ����̘A���ȊO�� �����̎x�����Ȃ� �S������ɕ����Ă���̂ł���B �ł� �ǂ̂悤�ɌŒ肳��Ă��邩�Ƃ����� ���i�Ɛx�т��F�ł�����x���Ă��� ���̍\���ɂ���� ���߂̍��g�� ���̏�Q�݂₷�� �����ƂȂ��Ă���

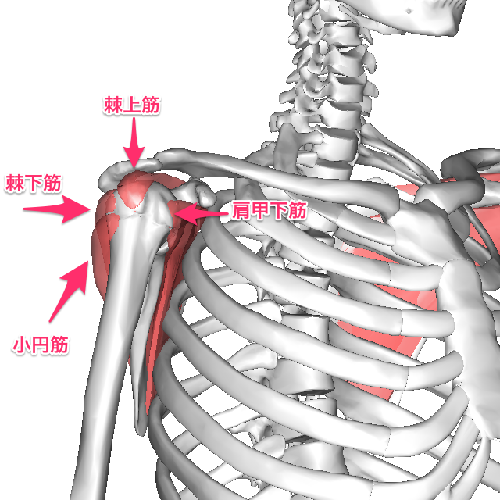

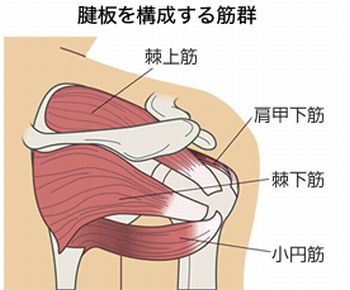

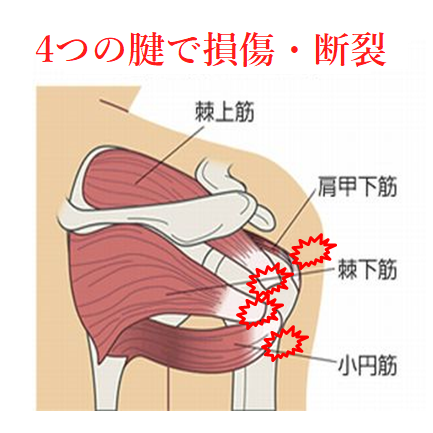

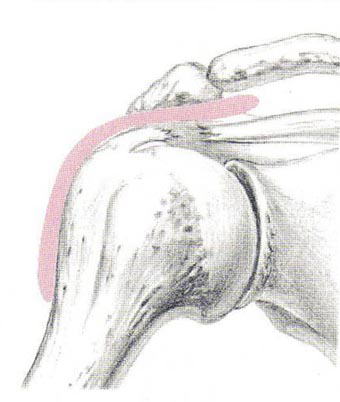

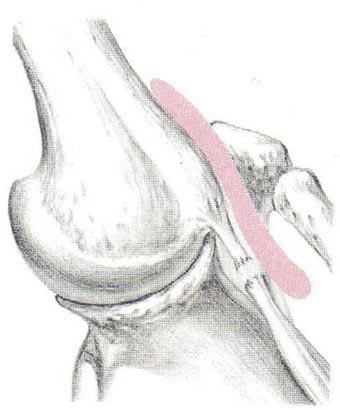

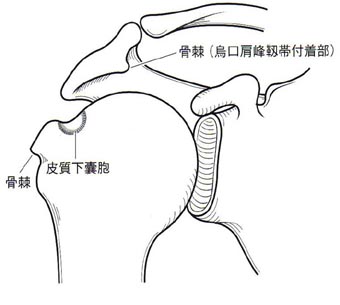

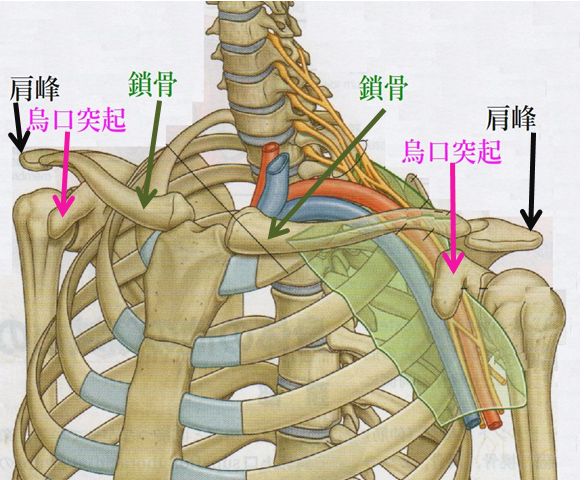

���b���� �O�p�`�̕��G�Ȍ`�����Ă���B �Ƃ�킯 ���b���̂Ȃ��̕��ʂł́A ��r�����ƘA���������|, �ˋN���ł��錨��, �J�M�^�ɓˏo�����G���ˋN, ��3�͓Ɠ��Ȍ`������� ���b���̓���������Â��Ă���B  �G���ˋN�� ���b���ɂ��鍜�ˋN�ł��� ���̌`�Ɠ��ȃJ�M�^�����Ă���B ���̃J�M�^�ƂȂ��Ă��闝�R�� �����ɑ��̐x�тƋؓ����t�����₷���悤�� ���̗l�Ȍ`��ɂȂ��Ă���B �����ɂ� ���}�ɂ���悤 3�ɐx�т�3�̋ؓ����t������B �G�������x�� �H�`�x�� �~���x�� ��r�ؒZ�� �G���r�� ������

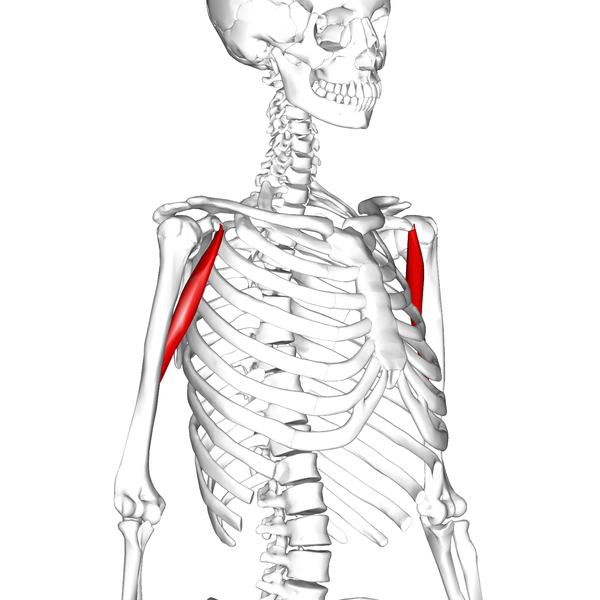

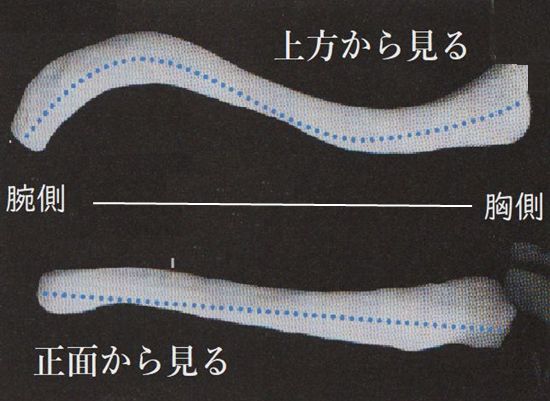

������ �q�g�𐳖ʂ��猩���ꍇ ���̖{�l�������Ă��Ȃ���@ �قږ��m�ɖڎ��ł��鍜�i�ł���B ���̂��� �����̌`��� ���ʂ��猩��Ɖ��ꕶ���ł��邪 �����������猩��� �r���^�̃N�����N�`��ƂȂ��Ă���B ���}���Q�l�ɂ��Ăق����B  ���̃N�����N�`�� �����̑傫�Ȗ����̂ЂƂɂȂ��Ă���B �N�����N�Ƃ� �������� �@�����^������]�^���ɕϊ�����R�l�N�^�[�� �N�����N�� ���]�Ԃ̃y�_���A�G���W�������Ȃǂ� �@�B�̒��S�\���Ƃ��Ďg����B ���̃N�����N��p�� �����̓����̓�����\���Ă���B ������������ƁA �㎈�̋��㓮��̏ꍇ�A �܂��G���ˋN�ƍ����̋������J���� ���������ɂȂ��ł��� �~���x�тْ̋����n�܂�B ���̎� �~���x�тْ̋��� ���������������邪 ���̎��������N�����N��ł��邽�� �����������^���̋���ł͂Ȃ� ��]�^���̌���^���ɕϊ������B ���̉^���ϊ��ɂ�� �㎈���オ�߂̑傫�ȕ��S�Ȃ��s����B

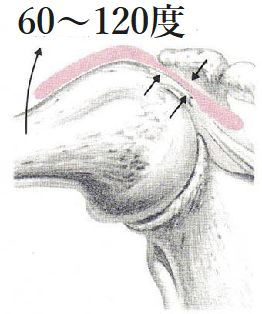

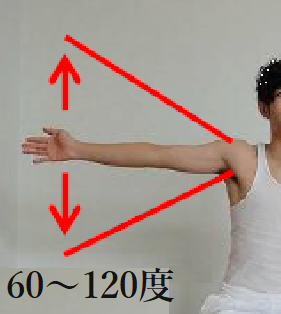

���߂̒���  �܂� �r�����シ��ɍۂ��Ă� ��r�����͊����]����悤�ȓ����� ���}�̗l�� �p�x������ɕς��Ȃ��狓��ł���B  ��r��������� �@�r���˂���@�܂�@ ������Ȃ��狓��ł��� �{�[���𓊂���l�ȉ������

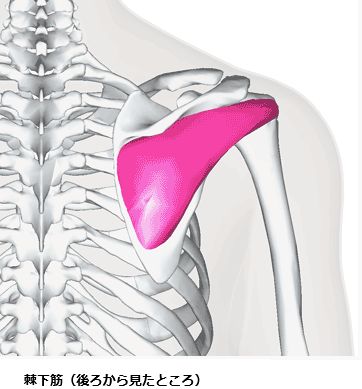

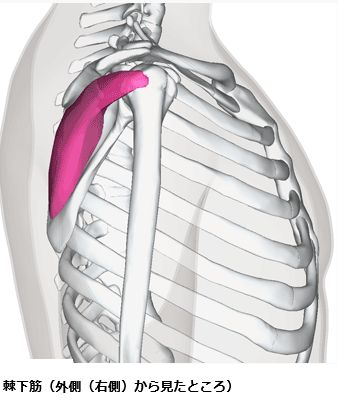

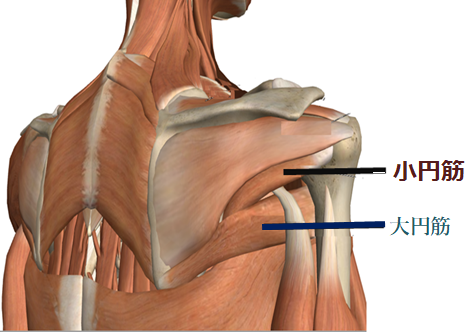

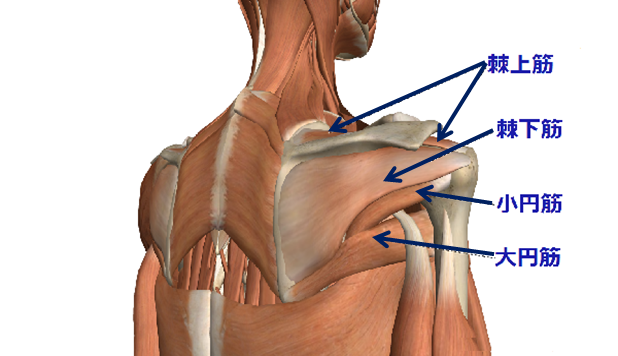

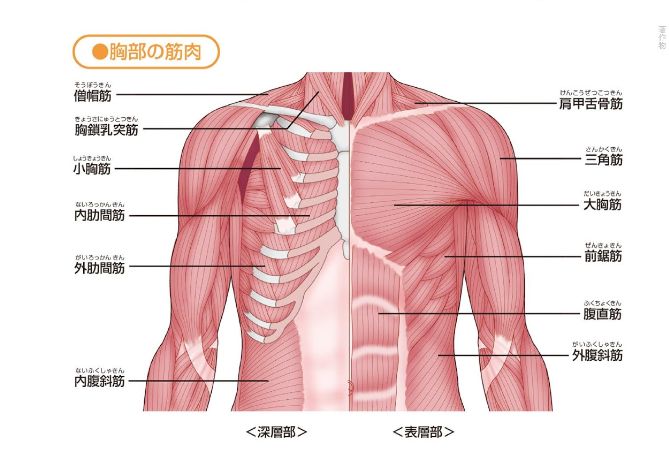

���܂��̋ؓ��Q�����悭�������邽�߂� �����̋ؓ��̎��_�� �ؓ��Q���݂Ă݂�ƈȉ��̗l�ɂȂ�B �E�����@�\�w�� �������@�[�w��

���̏�Q��傫���Q�ɕ������ �@�@�y�ǂł����錨���� ����� �A�@�d�ǂŌ��ߓ��̏�Q �ł��邱�Ƃ͂��łɂׂ̂��B �����ł�������������ɏڏq���Ă݂�B

���̏�Q��i���銳�҂ɑ��āA ���̏�Q�� ��L�̂�����ɑ�����̂��f����̂� �����I�Ȑf�f�ł���B ���̂��� �@���ߓ��̏�Q�� �a�������m�Ȃ��̂��ȉ��������悤�B �����܂ł��Ȃ� ���ׂĂ����̂̑ΏۂƂȂ�B

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���̂l�h�j�t�m�h�̃g�b�v�y�[�W�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||