���́@�l�h�j�t�m�h�@�g�b�v�y�[�W��

�Ђ������̒ɂ�

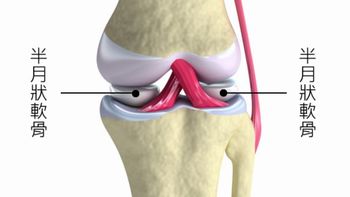

�G�̒ɂ݂̒��S�́@�傫���������

�U�̕��ʂɕ������B

| 1 | �G�̐��ʁ@������M�̒��S | |

| 2 | �G�̏�@�@�@�M�̏㕔 | |

| 3 | �G�̉��@�@�@�M�̉��� | |

| 4 | �G�̊O�� | |

| 5 | �G�̓��� | ����̃G���A |

| 6 | �G�̗� |

����́@���̂����@�G�̓����̒ɂ��ɓ��肵�ċL���Ă݂����B

�G�ɂ̒��ł��@�����̕��ʂ̒ɂ����p�x�������̂ł���B

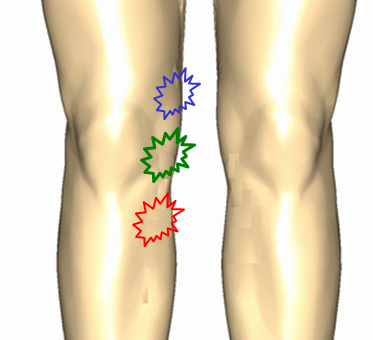

�ȏ�̂R�̃|�C���g���@�����ɂŋN���镔�ʁB

�G�̓������ɂ��@�Ƒi����ꍇ�@���̂R�ӏ��ɏW���B

�@�@�O���[���E�]�[��

�@�@�O���[���E�]�[�� �@�@���b�h�E�]�[��

�@�@���b�h�E�]�[���G�̓������ɂ݂�

���悻�l�����錴���ƕa���́@�قڈȉ��̗l�ɕ��ނ����B

�i����G�̓����̒ɂ݂��@�ǂ����痈��̂��̌����Ă��d�v�ł���B

| �P | �ό`���G�ߏ� |

| �Q | ������������ |

| �R | �A�����@�@�@�@�@���������� |

| �S | ���ݐ_�o�̈����@ �i�n���^�[�Ǐnj�Q�j |

| �T | ���������x�ё����@�Ȃ������ӂ������������傤 |

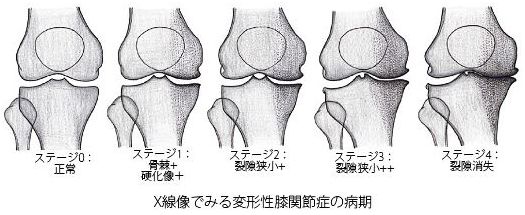

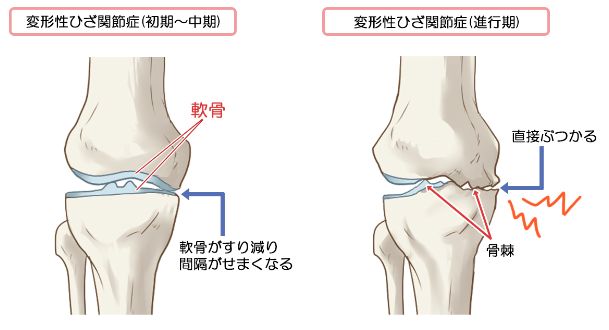

| �P | �ό`���G�ߏ� | ||||||

�ό`���G�ߏǂ̏ڍׂ́@�ʍe�ɂ䂸��Ƃ��� ���̏Ǐ���ꌾ�ł����@�G�̊ߓ����ɑ��݂��� ���A��A�����A�ߕ���̏����t�́@�ł���B �ό`���G�ߏǂ̏ꍇ�@�ɂ݂͕G�M�𒆐S�Ƃ��� �e���ɏo�����邽�߁@�����݂̂Ƃ͌���Ȃ��B �����ɏo��ꍇ�̑����́@�O���[���E�]�[���A���b�h�E�]�[���A�ɏo��B    ��̂��茸��ɂ���ā@�������̂��̂̕ό`���n�܂�� �ɂ݂͋����Ȃ�@�G�S�̂��u�ɂɋy�ԁB |

|||||||

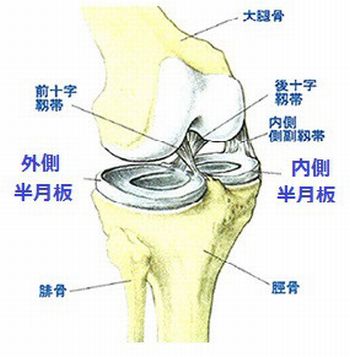

| �Q | ������������ | ||||||

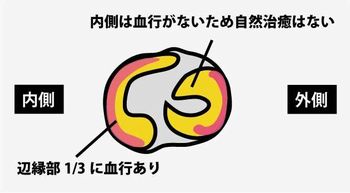

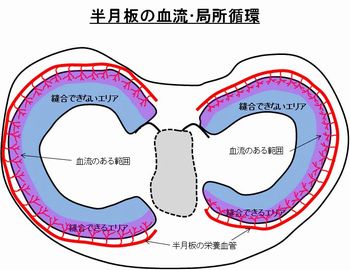

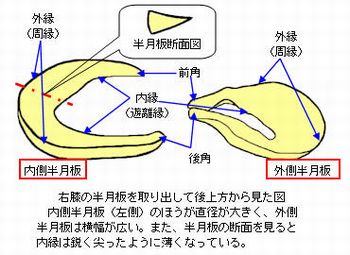

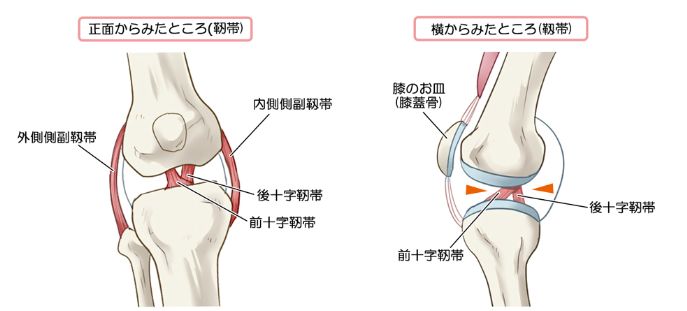

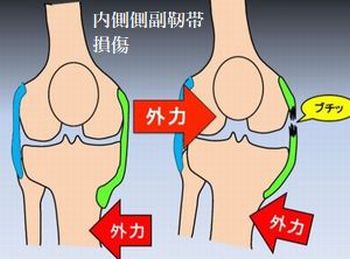

��ڍ��������̊ߖʂɃT���h�C�b�`�����悤�ɂ��� �N�b�V�����̖��������Ă��锼���͓����ƊO���ɕ�����Čv�Q�����݂���B ��������ł���@�d���ł����Ɓ@�A���r�̎h�g���x�ł���B ���ꂪ���ꂼ��@�n���`�̂悤�Ȍ`�ł����܂�B ���̓I�ɂ݂�Ɓ@���}��2���B   �G�����f�ʂŏ�����猩��ƈȉ��̗l�ɂ����܂��Ă���B �����������@���傫�����ʂ�`��  ����𐳖ʂ��猩�Ă݂�B���}�ł���B  ���}�ɂ����ā@ �����Ȃ��Ă���̂��@�������܂߂���ł���B  ���̂����@�����̔�������������� �O���[���E�]�[���̈ʒu�ɒɂ݂��o�₷���B ������ ���������������P�̂ŋN���邱�Ƃ͏��Ȃ� �傫�������@�ό`���G�ߏ��@�̈�тƂ��� �������ό`���@�������n�܂�̂� �����ɕt��������ƈ�̂ƂȂ��ĕό`�����̃��[�h�ƂȂ�B ���̂����@�Ƃ��Ɂ@�����̔����̑������傫������ �G�̓������u�ɂ������Ȃ�̂ł���B �܂� �����́@�S�̐ς�3���̂Q�́@���t�����s���Ă��炸 �킸���@3���̇T�̕��������s������ɂ����Ȃ��B ���̂��߁@�����������n�܂�� ���s�̂Ȃ�3���̂Q�̕����́@���ȏC���͂��ɂ߂Ďキ�Ȃ�B ���s�̂���3���̇T�̕����́@���ȏC���͂��ێ������B ��̓I�ɂ͈ȉ��̐}���Q�l�ɂ��Ăق����B   ��������@�ԐF�̕��������s�̑��݂��镔�ʂł���B  ���ڍׂɔ�����Njy����� �f�ʐ}�́@�O������ɂȂ��Ă���@���s�����镔�ʂ͌����B �Ȃ��@�X�|�[�c�Ȃǂ̌������^������ �傫�Ȉ��͂ɂ��@��������ꍇ�� �O�\���x�сA���������ƈꏏ�ɃP�K�����邱�Ƃ������B |

|||||||

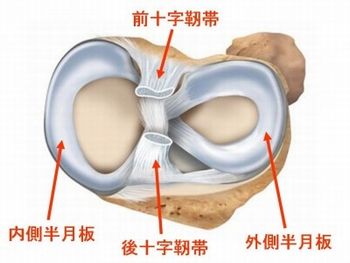

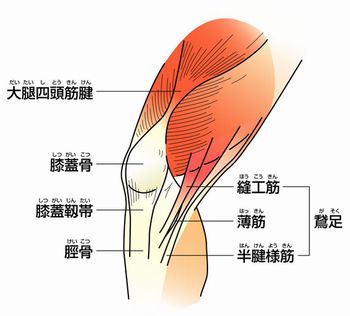

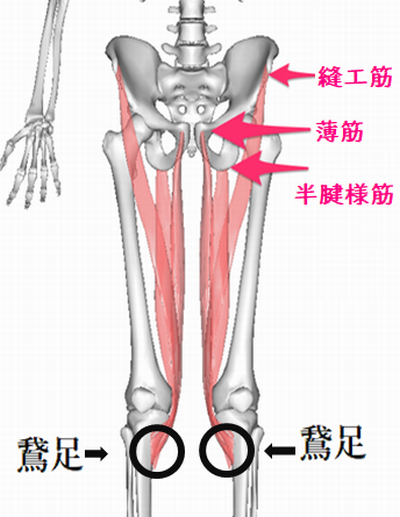

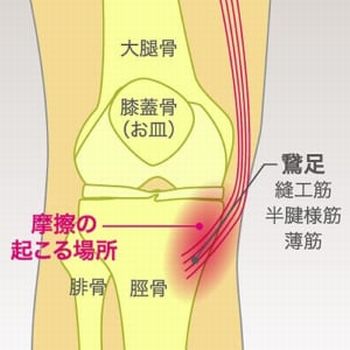

| �R | �A�����@���������� | ||||||

����������̂т�R�̋ؓ����G���������ɏW�����ĕt���ꏊ�� �K�`���E�̑��̂悤�Ȃ̂��A�����ʂƂ����@���̕��ʂ̉��ǂ� �A�����@�����������@�Ƃ����B 3�̋ؓ��́@�ȉ��́A

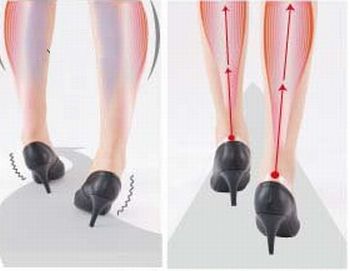

��L�́@���ۂ̕��ʁ@ �������@���ǂ��N�����Ă���C���[�W���@�ȉ��B  �G�̋Ȃ��L�������鎞��G���Ђ˂������ɁA �A������3���F�ɂ����������Ă��܂��B ���̈�������̗͂��J��Ԃ��s���邱�ƂŁA �A�����ɂ͉��ǂ��N���₷���Ȃ��Ă��܂��B ����́@�Ƃ��ɍ��Ղ��牺�ɐL�т�r�̏d�̓��C���@ �܂� �A���C�����g���C����������Ă��܂��@���s���邾���� �˂��ꂽ�r�̉d���ߓx�Ɂ@�����A�����ʂɂ������Ă��܂� ���ǂ��N���������ƂȂ�B �Ƃ��ɕG���牺�̂˂��ꂪ�����l��������₷���B �A���C�����g�ł����ƁA���ڂ��O�����Ă���� �A�����̏Ǐo�₷���킯�ł���B �����̓����Ō����ƃX�N���b�g�Ȃǂ̂����ގp���̍ۂ� �ܐ悪�O�������āA �G�����ɓ����Ă��܂��iknee-in toe-out�j �Ƃ����X����������A�������N�����₷���B ����������Ԃ� �����j���O��T�b�J�[�ł̃L�b�N����Ȃ� ����������J��Ԃ��s�����Z�Ł@��̕��ʂɂ����镉�S�͑傫�� �A���C�����g�������ꂽ�܂܂Ł@���Z���W���I�ɍs����� �A�����ǂ��₷���B �܂��@����I�ȓ���ɂ����Ă� ���Ƃ��@�n�C�q�[�����Ԃŕ������� �����������߂��邫���C�Œ����ԕ������� �Ȃǂ̓���ł��@�A���C�����g�������ꂽ�܂܂� �����������Ƃ�����Ɓ@�A�����ǂ��₷���B  ���Ƃ��@��}�̍��}�̂悤�ȕ������Œ����Ԃ���Ԃ� �A�����@�����������@���������Ă����������Ȃ��B �n�C�q�[���ňȉ��̂悤�ȕ��s���ނ�������� �A���C�����g���C�����Ă���@�o�������Ƃ��K�v�ł���B  |

|||||||

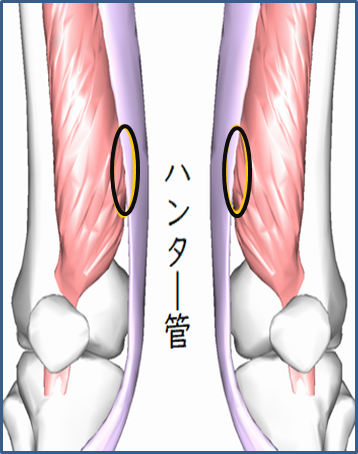

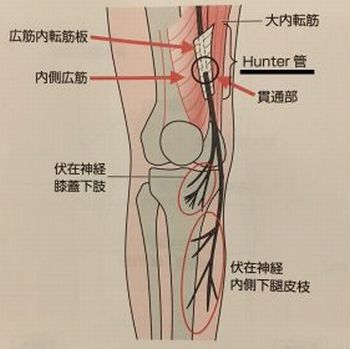

| �S | ���ݐ_�o�̈����@ �i�n���^�[�Ǐnj�Q�j | ||||||

��ڕ�����L�т��@���ݐ_�o�@�ӂ����������@�Ƃ������̂����� ���ꂪ�@�n���^�[�ǂ̕��ʂōi�N�@�����₭�@����ā@�G�̓����� �u���[�E�]�[�� �O���[���E�]�[�� ���b�h�E�]�[�� �́@������̍L���͈͂Ł@�u�ɂ₵�т�@���o��ꍇ ���ݐ_�o�̈����ɂ�� �n���^�[�Ǐnj�Q�@�ƌĂԁB  �n���^�[�ǂ̕ʖ��A���]�؊ǁ@�� �Ȃ��ǂƂ��Ĕ����������Ƃ����� ��ڕ��̑O�ʂ���L�т铮���ƐÖ��� ���ڕ��̌�ʂɕ����]�����鎞�̒ʘH�Ƃ��Ċǂ��`������Ă����킯�� ����� ��ڑO�ʂ��牺�ڌ�ʂւ̓��Ö��̂˂��葖�s�Ɏx�Ⴊ�Ȃ��悤�� ����]���F�����A�����L�ɉ���Ă��ē����ɂւ���A ���ꂪ�ǂƂȂ����̂ł���B �����ɕ��ݐ_�o���@���̑�ړ��Ö��ƕ�������`�� ���̃n���^�[�ǂ̕ʖ��A���]�؊ǂɂ͂����Ă��Ă���̂� �n���^�[�ǂ̒��ɂ� ��ړ��Ö��ƕ��ݐ_�o�������܂��Ă���B �����Ă����ł̍i�N���G�����̒ɂ݂Ƃ��ďo�����邱�ƂɂȂ�킯�ł���B ���������ā@���̒ɂ݂́@�_�o�i�N���L�� �L��ɂ킽��@�V�r���Ƃ��ɂ݂Ƃ���r�I�����܂��Ȋ��o�� �ݒɁ@�d�������@�Ȃǂ̌��Ȋ����@�ƂȂ�Ƃ�������B

|

|||||||

| �T | ���������x�ё����@�Ȃ������ӂ������������傤 | ||||||

�G�߂́@���̈��萫���m�ۂ��邽�߂Ɂ@�v4�̐x�т�����B  �ߓ����ɂ��� �O�\���x�тƌ�\���x�сA �ߊO���ɂ���@���������x�тƊO�������x�сA�ł���B ���̂����@���������x�с@�Ȃ������ӂ������������傤�@���������ɂ݂�����  �@�@�O���[���E�]�[�� �@�@�O���[���E�]�[�� �@�@���b�h�E�]�[�� �@�@���b�h�E�]�[���ɒɂ݂��o��B   ���������@���̓��������Ցт̖����� ���}�̎Q�l�ɂ���� ��ɕG�������Ɂw���̎��x�ɂ�����X�g���X����铭��������B  ���������Ցт͐[�w�Ɛ�w�A��ΐx�т�3�w�\���ƂȂ��Ă��āA �[�w�̑@�ۂ͔����ƘA�������� ���̂��ߔ��������ƍ������Ă��܂����Ƃ������B ����́@�悭�^�����̊O���ɂ�葹�����N�������ƂɂȂ邪 �قƂ�ǂ̉^�����̊m�������� �i���Z�ȂǑ���Ƃ̃{�f�B�R���^�N�g�A �W�����v�̒��n�A�]�|���Ȃǁ@�G�̊O���X�g���X�ɂ�蔭�ǂ���B �������@���튈���̓���̒��ł� ���̑����x�тւ̉ߓx�ȉd�ɂ�葹�����������B |

|||||||

�ȏ�@�G�̓����̒ɂ݂́@5�̌`�Ԃ̉�U�I������������

�G�̏ꍇ�́@���ꂼ��̗v�f�����G�ɗ��ݍ���

�����I�ɔ��ǂ��邱�Ƃ�����

���̏�ԕ��͂ƌ����Ă��@���ԈႤ�ꍇ

�Ɏv��ʒ�����������₳��邱�ƂɂȂ�[���Ȏ��ԂƂȂ�B

���́@�l�h�j�t�m�h�@�g�b�v�y�[�W��