| 整体 MIKUNIのトップページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 冷え症体質を劇的に変える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| つらい冷え症のあなたは 厚手の靴下を何枚もかさねてはいたり  部屋中をエアコンでポカポカにしたり 下腹部に 放熱タイプの新式腹巻をおさめたり  背中に ほっかほっかカイロをはりつけたり 熱いお風呂にゆっくり体をひたしたり などなどを こころみる毎日でしょうが このような対処療法では 冷え症体質を劇的に変えることは はかない望みとなり 寒く冷たい体と心は いつまでたっても変換できないのです。  冷え症の体質を劇的に変えるには 体の内部の熱エネルギィのシステムを 変革していく特別な 種々の手法が必要なのです。

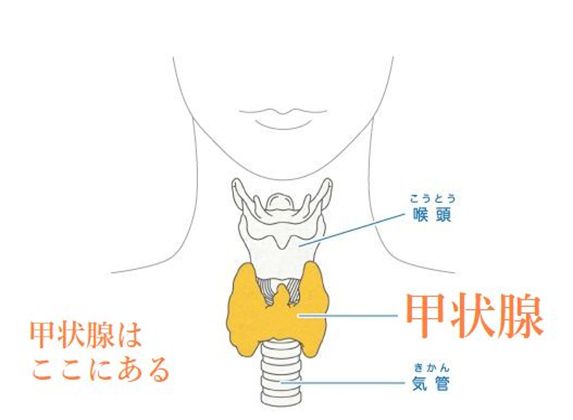

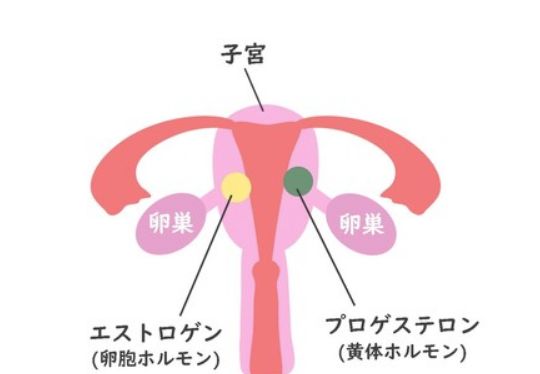

ヒトは外界の気温変化に対応して 出来るかぎり 体温の変化が起こらないように 体温を恒常的に維持し 生命活動の支障がないように 自動的に体温調整する仕組みが 多数存在する。  それらの体温維持調整は 多種類のメカニズムが 複合的に動いており 驚くほど精巧である。 それを3つの角度から見てみよう。 熱を生み出す 熱を移動する 熱を放散する

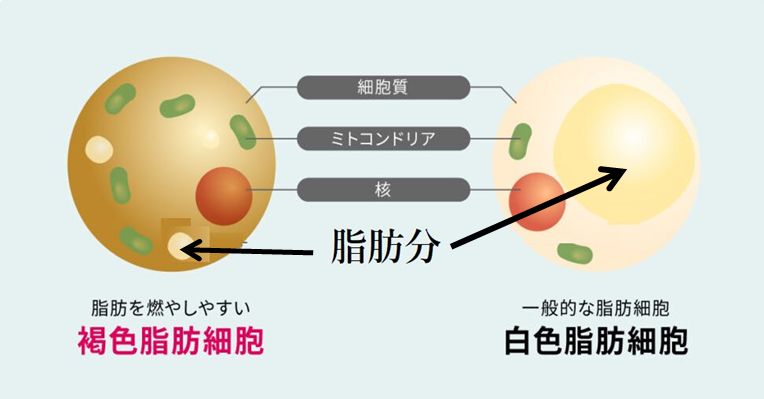

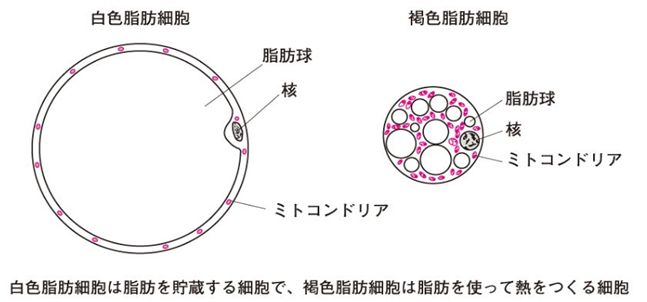

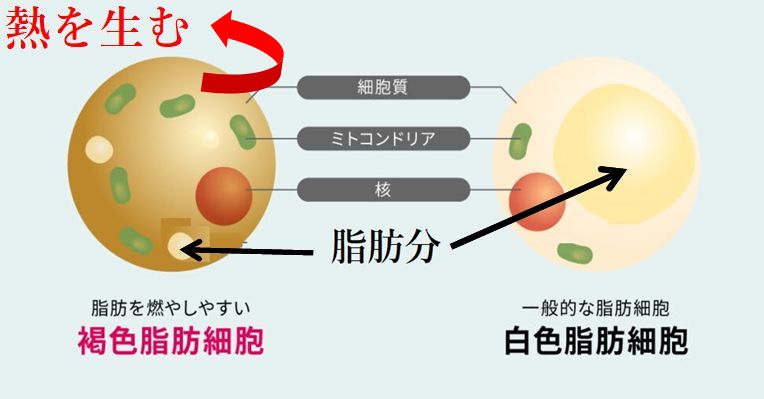

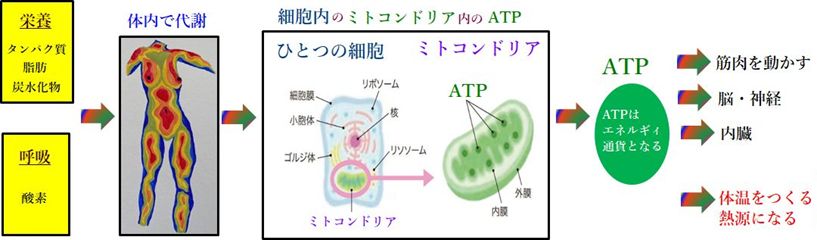

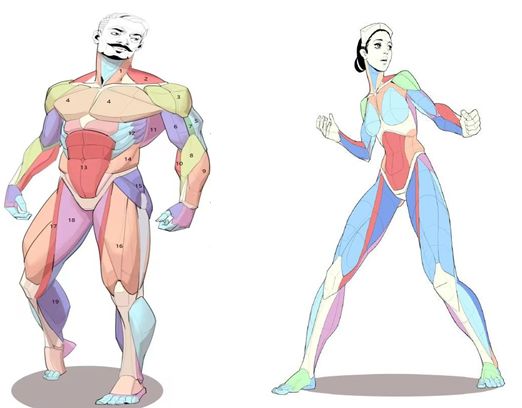

そもそも カラダはどのようにして 熱をつくるのだろうか? その最も大きな熱をつくるのが 酸素と栄養を原料とし 体内で代謝たいしゃによって 熱をつくりだすものである。 代謝たいしゃとは 体内で起こる化学的反応をさし 代謝たいしゃによって次々と形状が変化して 体内でそれぞれの役割がまっとうされていく。 熱を作りだすみなもとは 空気中の酸素と食事で得た栄養である。 その工程は 少々複雑になるがこれを表であらわすと このような流れになる。  今一度 私の作成したこの表にもとずいて 体の熱を作る基本を説明すると 栄養と呼吸によって タンパク質・脂肪・炭水化物 および酸素 を体内に取り入れると それらは体内で代謝され形を変えて 細胞内に取り込まれる。 細胞内では ミトコンドリアという物質が これらを取り込み 次にミトコンドリアの中に ATPという物質を形成する。 ATPという形になると これが体中に運ばれて あたかも エネルギィの 通貨のような役割を果たし ATPが 体の各器官にエネルギィを付与し 活動の源泉となる。 この時 体温を作る熱源ともなるのである。 したがって 体温の源泉はつまりは 食事からの栄養素と 呼吸による酸素なのだ。   このため 呼吸が浅かったり、 呼吸器系に問題があったり 内臓系、消化器系に問題があり 酸素と栄養の摂取と代謝が 不十分であると 冷えを生む温床となる。  また 体中をくまなくおおっている筋肉は そのものが絶えず収縮がおこなわれ その収縮で熱が産出される. 筋肉が熱を生む  筋肉が熱源である  このため 筋肉が凝り固まり 本来もつ収縮能力が低下したり 筋肉量そのものが減少すると 熱の産出もへってしまい冷える。 やせすぎの人、高齢者は、 筋肉量が激減しやすく 冷え症に悩む人が多い。 とくに 高齢者は運動量が減れば 一気に筋肉は減少して 冷えが直撃する。  高齢者の筋肉量の減少は とくに 背中 尻 もも にいちじるしくあらわれる。

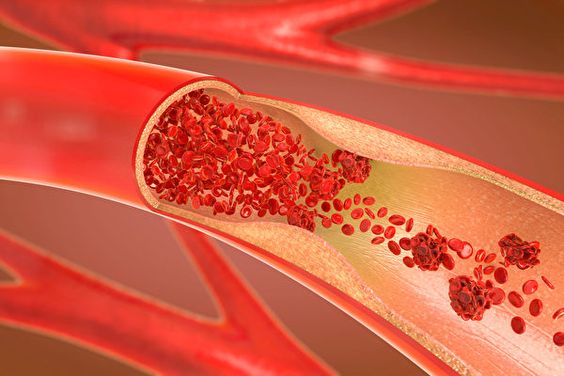

ひとつひとつの細胞の中で ATPが生み出した熱源は 熱エネルギィは移動して 体の随所に運搬するさいには 血液がこれを多くをにない 体温の維持を保つ。  このため 血液自体の質 血管とリンパ管の質 血管とリンパ管の流動能力 などが低下したりした状態や 心臓の機能が病的であると 熱エネルギィの移動の効率が落ちて 冷え体質を生むことになる。  このため 貧血、 むくみ、 があると冷え体質がなおらない。

体内の熱量と体温は たえず変動しているため その変動幅が不安定にならないように 自動的な調整ををしているが その調整がスムーズにいかず 体内に熱量が たえず不足気味な状態となり それを冷えと感じるのが 体質的な冷え症なのである。  体内の熱量と体温の調整システムは 数々ある。 汗は 体内温度を調整する大きな役割をしており 汗が皮膚に出ると蒸発されるが その蒸発する時に 体内表面温度がさがり 皮膚は冷たくなる。  気温が熱い時にも 冷え症の人は 妙に体が冷えることがあるが それは この汗メカニズムによることも 原因のひとつである。 ひごろから緊張しやすい人や 体が硬直しやすい人は 気づきにくいが発汗しやすく それにより冷感が たえずあるケースもある。 この発汗は 自律神経で制御されており いわゆる自律神経失調傾向にあると 冷えとのぼせが 体の部位違いで同時におこるのは こうした理由による。 さらに 病的に冷却が起きてしまい それを防止し健全を維持する為に 体中の筋肉群を総動員させて、 ふるえを起こし そのふるえで 発熱させるメカニズムがあり 風邪など病原菌と戦うために ふるえを起こして 発熱し戦う局面もある。  これは『ふるえ熱産出』と呼ばれ 皮膚が冷気を感じるとそのシグナルが 脳に伝えられそれが運動神経を通じで 骨格筋群に伝えられ筋肉がふるえる。 この時 骨格筋群は ふるえる事一点に集中するために 筋肉は他の動きをすることができず からだは硬直するが ひたすらふるえることで 生命維持をおこなうのである。 ひたすらふるえる

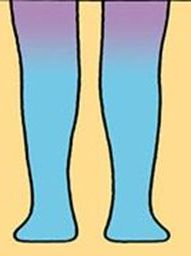

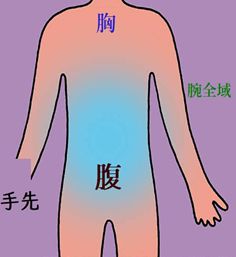

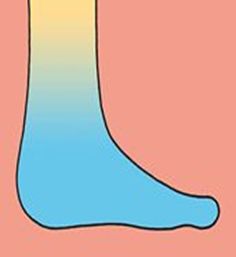

ここで どこに冷たさを感じるのか? その冷たさの中心がどこかによって 冷え症の体質を劇的に変える段取りが ちがってくる。 冷たさの中心がどこかにより 冷え体質の主原因が 違ってくるのである。

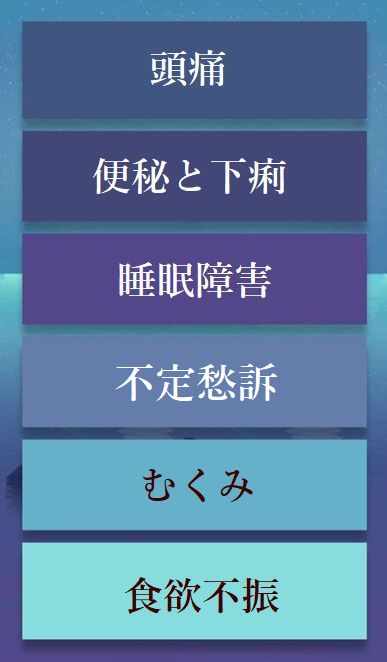

冷え症は体質であるので 冷え以外に伴って現れる その他の不快症状が出る。 それを随伴症状と呼ぶ。 症状は多様である。 その症状は からだの各部に広域に発症する。 冷え症の代表的随伴ずいはん症状

冷え症の体質を劇的に変える 体の内部の熱システムを変革していく 手法を具体的に紹介しよう。 4つの手法である。

運動をふやすことで体が熱を帯びてきて 刹那的にしろ 冷えがなくなっていくことは だれもが知っている。 よって 運動をし続ければ冷えはなくなり 冷え体質は 改善しやすいことはあきらかである。 このため 運動の励行と継続は 体の内部の熱システムを変革していく きわめて有効な手段となる。 ただし問題は その運動を継続できるのか? である。 冷え症体質の人はそれがわかっていても 運動をしないのが通例である。 それで提案するのが 『日常動作の運動化』なのである。 日常の中の通常の動作を 運動化する事で 体内の熱システムを 変革していく手法である 日常の中の通常の動作は 必ず誰もが毎日なにがしかおこなう。 この日常的な動作を徹底的に変革し これを運動として変化させる という考え方である。 『日常動作の運動化』 まづ 動作そのものスピードを変化させる。 ある時はひどく速く あるときは極端に緩慢に と、 スピードを意識的に大幅に変える。 これだけで 体はめざめ、 血液はドクドクと流れ出し 体は熱くなる。 朝は目覚めると同時に 一気にフトンをけって動き出す。 一日のはじまりのタイミングで からだじゅうの血液と筋肉を 一気に始動させる。 この間髪を入れない朝の動き出しが 瞬発力と爆発的機動力を生み 体内の熱システムの幕開きの たからかな号砲となる。 これを毎日くりかえすと この朝の儀式を思い出すだけで からだは熱くなるはずである。 起床した後は 朝の身支度のテンポとスピードを わずかでも速くしててきぱきと進行する。 ここでぐずぐずしない。 ただし 朝食と排便の時間は 逆にスピードとテンポを こころもち遅くする。 この意識的な変化が 自律神経の躍動をもたらし 体内の熱システムのメリハリを生む。 通常の歩行の 速度とテンポ、足の運びを 速くしたり、遅くしたり、 大股にしたり、小股にしたりと 意識的に変化させることで 歩行そのものを運動化させてしまう。 階段などは特に意識手的に緩慢をつけることで 運動効果は高くなる。 仕事中も ささいな動作ひとつひとつを運動化する。 たとえば 文書ひとつ手にとるにしても その紙の重さを充分に感じながらつかむ。 珈琲一杯を飲むときは カップの重さと珈琲の重さを 想像しながら その味を存分に味わう。 珈琲と陶器の重さを 十分意識する。 これにより 肩腕指を運動する。 仕事中の 会話、発言、交渉における言葉の発生は 大きな体の運動なのである。 言葉を出すことは実は 体の機能を複雑に動かす 会話運動なのである。 したがって いかに意識的に言葉を発するのかで 『日常動作の運動化』は実現する。 椅子にすわって デスクワークする時は もっとも工夫して運動化を 推進しなければならない。 できるだけ上半身をまっすぐにして 上半身の重量を背骨に乗せて お尻にドスンんと 重心がかからないように 軽快にふわりとすわることである。 頭のから上空にかけて 糸で引っ張られるような 操り糸人形のような感覚で 目の視点を高く保つ。 これによって 座位姿勢はおどろくほどきれいになる。 こうして 30分ぐらいごとに椅子から立ち 意味なく歩く立つをくりかえす。 これによって 下半身の血液停留を防ぐ。 すわり続けること自体が冷えを生む。 また 意識的な腹式呼吸は 運動した時と同様の 驚異的な効果をうみ 体内熱交換システムを ハイレベルなものにして 冷え体質変換の重要ファクターとなる。 意図的な呼吸によって 酸素の効率的な吸収と 二酸化炭素の排出が進行し これだけで 代謝が高まることは勿論だが 同時に たくみな複式呼吸は 骨格筋、骨、内臓、を運動化させ これが熱エネルギィを生む。 呼吸はもっとも簡単にできる 効率的な日常動作の運動なのである。 こうしたことが 『日常動作の運動化』である。 すべての日常的な動作を 徹底して意識的に動かし すべて運動としてとらえることである。 これをくりかえすと 体内の熱エネルギィの発生と動向が 鮮明に意識できるようになる。

体内の熱エネルギィの源泉は いうまでもなく食事と栄養である。 だれもが 食事と栄養の変革によって 冷え体質が 少しでも改善するのではと考えているが その具体的な方策については どこから着手してのいのかがむつかしい。 また 食事と栄養の変換には 金銭面の投資と 時間の余裕がともなうので こうした生活環境の変化も 考慮に入れる必要があり これをひとつの生活上の事業として とらえる覚悟がいる。 ただし この変革によってもたらされるのは 冷え体質からの決別でけではなく 一生の 健康体質への変換をも獲得できる おどろくべき産物がもたらされる。 まづは面倒ながら 毎日食べている食の内容を 記録する事から始まる。 その詳細な記録をチェックしていると しぜんにみずからの食事内容の 栄養の取り方の傾向と特色と欠点が わかってくる。 この記録なくして 栄養の改善の具体的方策ははかれない。 この『食事記録』をつけだすと しぜんに栄養学を研究しだす たとえば ナスにはどんな栄養素があるのか? 納豆は熱すると栄養素に変動があるか? 体を冷やす食品とはないなのか? 体をあっためる食物はなになのか? 油はどんな油を使うとよいのか? 香辛料はどんな種類があるのか? なぜ多品種の栄養素が必要なのか? などなど まちがいなく 『食事記録』の励行により みずからの食事の内容の 総点検の必要性、 栄養の不足、片寄り、過多、 アンバランス、 などなど気づくことが多い こうして 食事そのもの見直しで 栄養摂取が革新され よって 冷え体質が変貌していく基礎となる。

冷え体質のひとに 冷水をあび、 冷気にさらし、 薄着ですごす ことをすすめるのは狂気の沙汰さたと 指弾されられかねないが ヒトの発熱システムの原理は 外気の冷えや体内の冷える要素があると これに対抗して 体温を高める機能が発動されて 体を守るのであり これは外からの冷えが強ければ強いほど 体温をさらに高めようとする、 という原理である。 この法則の深遠な意味を 身をもってまず熟知する事が必要である。 たぶんだれもがいちどは 冷水を浴びたあと いやに体がポカポカとする という経験はあると思う。 これがつまり 外の冷えに対して 内から体の熱を生み出す からだのしくみである。 この逆に 体の外があたたかければ このシステムは発動しない よって 厚着をすればするほど、 室内気温をあげればげるほど 体は 内側から発熱することはなくなる。 したがって 寒がり、冷え体質のひとは 厚着をすればするほど、 室内気温をあげればげるほど その刹那は あたたかくなんとかすごせるが その体質は ますます 定着し体内は冷えたままである。 つまり 冷え症の体質を劇的に変える 効果の高い手法は 冷水をあび、 冷気にさらし、 薄着ですごす ことなのである。 その原理はわかるが 現実的にはむごすぎて 踏み切れないと思う人が ほとんどである。 したがって そのやり方には 様々な工夫と仕掛けが必要で ここちよく 快適に 笑って 冷水をあび、 冷気にさらし、 薄着ですごす 状態にはいっていくきっかけがいる。 たとえば 奥深い自然の中の温泉地に行って 豊富なあったかな源泉に ながくつかれば その後鮮烈な冷水や冷気にあたっても けっしてつらくはなくむしろ痛快である。 つまり こうした状況をつくり 冷水や冷気を こころよいと感じる必要がある。 修行のためではなく 快感を得るために 冷水や冷気にあたる、という 条件設定が必要なのである。 自宅のふろ場でやるには まずじっくりと体をあたためて そこで冷水をあびて 快適感を得ることが重要である。 これをくりかえし習慣化することで 体のなかに 自動発熱システムが稼働しだすのである。 北欧ではサウナのあと 湖や川に飛び込むのは 単に快適だけでなく きびしい寒冷地で過ごす 体つくりの一環である。 こうして雪と氷が楽しめる人生となる。  薄着にするには 冷え症の人がなれるまでに 時間と工夫がかかるが まずは 暖かい空間で 薄着やはだしになる所から始めよう。 理想は 暖炉やストーブや床暖房が あるようなところでは できるだけ 裸に近い状態でいるとことをめざして 条件づくりから始めてみよう。 暖房器具でいつもより強力にして できるかぎり 裸に近い状態をトライしてみよう。 まづ 裸に近い状態にすることが 必要なのである。 たとえば 暖かい部屋で 足湯で足だけ強くあたためて 衣類を極力薄いものにする、 というような 工夫もおすすめである。 雪山の露天風呂への集中湯治は 冷え症を治癒するに もっとも効果が高い 冷気と温浴の併存治癒は 体の体質改善にひどく効果をもたらす。  体の発熱システムを活発にするには 体の全体をあたためるより 体の一部を 強く暖めた方が効果が高い。 これは血流の本来の流動性向に ひとつの体に 暖かいところと冷えた所があると 血流が 暖かいところから冷えたところに 勢いよく流動し その結果 体全体の血行がかたかまり発熱が 進むという原則がある。 この血流の法則によって 足湯だけで 体全体がポカポカしてくるのである。 この原理を応用して 薄着で ホカホカカイロを部分に張るというのも 発熱効果が高い。 また 太陽の日光浴をすることは とくに寒い時期におこなうと 体を芯からあたためるに すぐれて有効である。 太陽光は 体の芯までいきつき 体中の細胞をすぐれて活性化する。 さんさんと輝く冬の太陽光の下で 薄着で冬の冷気にあたるべきである。 冷水をあび、 冷気にさらし、 薄着ですごす の習慣化で あなたのからだは劇的にかわる。

整体で 冷え症体質を劇的に変える方法は その冷えの原因のありかを 確認する事から始まる。 冷え症もその原因は一様ではなく その見立てをあやまると 治りにくい。 冷え体質も それぞれの特質があるのである。 また 冷え体質のひとは ほとんどが随伴症状をもっており どこかかんかに 冷え以外の強い不調を訴える。 よって 冷え体質と随伴症状の因果関係を 明らかにすることが必要となる。 次に想定される 冷え体質の治る予想と 随伴症状の治る予想を 示さなければならない。 これを 寛解かんかい曲線を示す、という。 寛解かんかい とは ある程度の回復の兆しが あきらかにあらわれる事で つまり 回復の兆しが どのようにあらわれるのかの 予想である。 これによって患者は安心を得る。 整体の手法は 以下のポイントにもとずいて 順次行われる。

以上の9つが 冷え体質から決別する施術項目となる。 次に 以下の3つについての生活指導をおこなう

このような内容で 冷え体質から決別する整体をおこなう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 整体 MIKUNIのトップページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||