| 絵 |

|

|

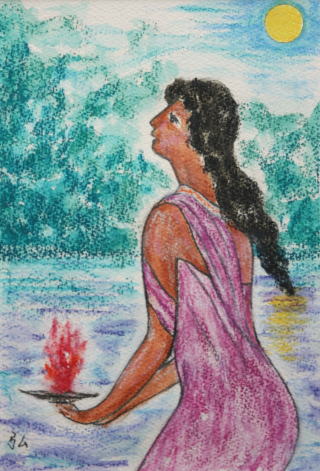

| 炎 | 改作前の映像 |

| 平成二十四年 油彩・カンヴアス 二七・五 ×二二糎 |

平成十八年 油彩・カンヴアス 二七・五 ×二二糎 |

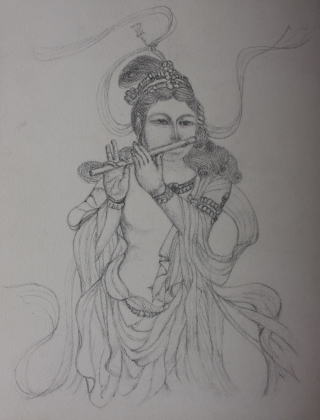

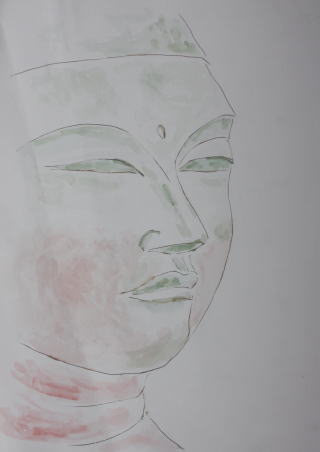

「炎」の中央に座するのはあらゆる艱難困苦に耐へ禅定する明王。 天に日月、地に広葉樹針葉樹を配した。昨年、鎮魂と再生の願ひを こめて描いた「雪割草」にひきつゞき花に象徴されるものを主題に してカンヴァスに向かふことにした。画中花の数は四十五。桜香会 四十五周年記念展を祝した散華。モデルとした仏像は昭和六十年代 南青山の根津美術館近くの骨董品店で手に入れた小乗仏教系の作。 旧作に手を加へる気持ちは複雑だが、これもまた貴重な制作体験。 |

|

| 【2011/6/3更新】 | |

|

|

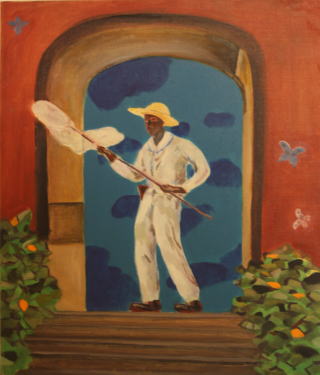

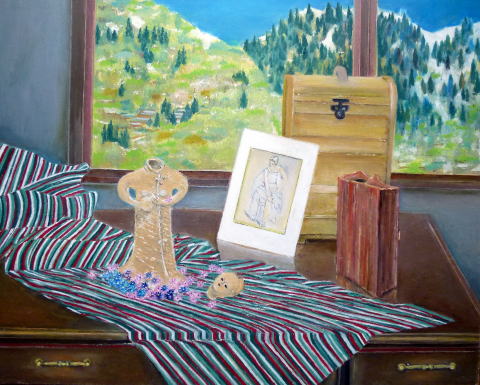

| 雪割草 | 埴輪とトランペツト |

| 平成二十三年 油彩 カンヴアス 五三×六五糎 |

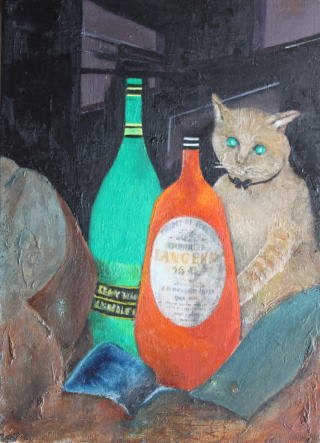

平成五年 油彩・カンヴアス 二二×二七・五糎 |

| 平成七年の第一回個展に出品した「埴輪とトランペット」でモデルにした埴輪が 三月十一日に起きた東北関東大震災で倒れて、頭部が首から吹き飛び、無残な姿 になつてしまつた。しかし、埴輪の少女のあどけない笑顔は少しも変はるところ がないのだ。五月の連休に新潟の山野を巡つてゐるとき、さまざまな色に咲いた 雪割草に出会つた。そこで前作の構想、構図を活かしモデルの再生を試みること にした。挿入した模写は前回はセザンヌの静物画、今回はピカソのバレリーナ。 埴輪にちりばめた可憐なる雪割草の一輪一輪に、鎮魂と再生への願ひをこめた。 |

油彩の処女作。静物画の何であるかも皆目知らぬままに取り掛り、 優に半年格闘することとなつた。セザンヌの複製画を挿入したのは 習作としての意味合ひを持たせる心づもりであつたとはいへその神 経今では信じ難い。埴輪は登呂遺跡出土品がモデルか。はるか弥生 のいにしへの、とある朝、乙女は胸に抱いた瓶の中にあるおもひを 秘めたにちがひない。三十年来、我が机辺を飾る愛蔵品。トランペ ツトは伊勢兼の若旦那から拝借した。(平成七年第一回個展 解説) |

| 1992-2010 |