天体観測への情熱

天体観測への情熱

1. 反射望遠鏡の製作

望遠鏡の発明は、1枚の凹レンズを接眼鏡として作られたいわゆるオランダ式望遠鏡で、眼鏡職人の子供が眼鏡玉をおもちゃにしているうち、たまたま2枚をかざして見たら遠くの景色が近くに見えたのが発端だったといわれているが、実際のところは定かではない。正式な発明者は不明だが、1608年におけるオランダの眼鏡職人ハンス・リッパシェーか、それより前のレオナルド・ダ・ヴィンチであったともいわれる。その後、イタリアのガリレオ・ガリレイが1609年に自作の望遠鏡によって天体観測を行ない、木星の四大衛星(いわゆるガリレオ衛星)、月面のクレーター、金星のみち欠け、天の川が星の集まりである事などを発見し、土星の環を初めて目にし、地動説への確信をも深めて、1600年代前半の西洋天文学界を揺るがす一大変革をもたらした。

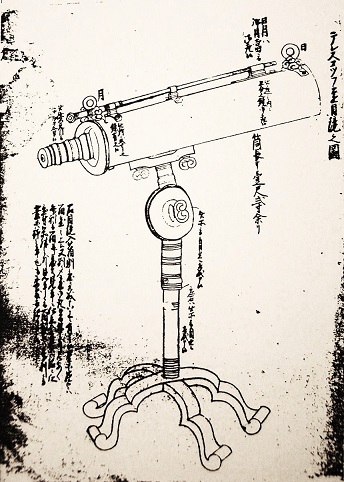

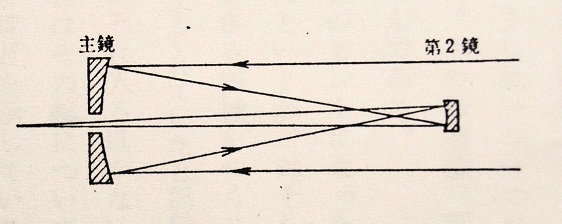

発明以来、屈折望遠鏡が長年使われていたが、レンズに対する屈折率が波長によって違うために色収差が起こって映像が不鮮明になりやすい欠点があり、のちに反射鏡を用いる反射望遠鏡が発明された。発明者はジェームズ・グレゴリーで、1663年に発表したという。グレゴリー式の反射望遠鏡は、主焦点の少し先に小さな凹面鏡を置いて光を反射させ、大反射鏡の中央に穴をあけて光を通し、その後方で焦点を結ぶ方式である(後掲の光学系図を参照)。これがのちに日本に渡来して、一貫斎の目に触れることとなったのである。

日本に初めて屈折望遠鏡が渡来したのは徳川家康が駿府に隠居していた頃(1613年との説)で、英船長のジョン・セーリスが家康に贈ったのが最初だという。発明から5年ほど後という早い輸入だったようだが、反射望遠鏡については、1800年に刊行された「長崎見聞録」の中で、鏡体面とその性能について紹介されているのが文献上最初の記録とされている。初めて渡来したのは1818年だとの説もある。屈折望遠鏡は麻田剛立(ごうりゅう)と養子の麻田立達(りゅうたつ)、岩橋善兵衛、小林喜右衛門ら、江戸期の職人たちによって数多く作られ、とりわけ岩橋善兵衛の望遠鏡は幕府天文方による天体観測や伊能忠敬の測量などに使われて暦学や測地学の発展を支えたが、江戸後期の日本において最も性能に優れ、かつ国内初の反射望遠鏡を製作したのは国友一貫斎だった。

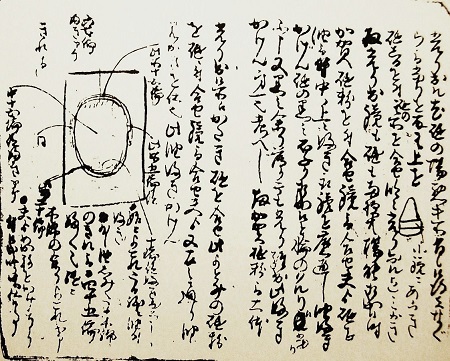

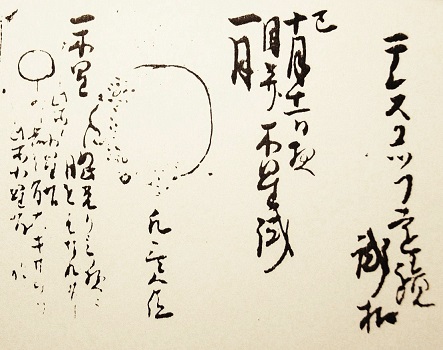

彼は文政年間初めの1820年、西洋文化の摂取に熱心であった成瀬隼人正正寿の宅にあったイギリス製の反射望遠鏡を見る機会を得た。彼の手記に、

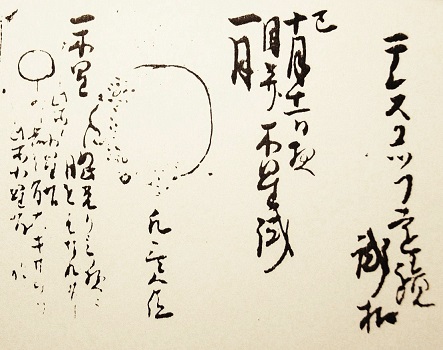

「この度、ご上覧願い上げたてまつりそうろうテレスコッフ遠目鏡(とおめがね)、右は成瀬隼人正さまにて蘭製のテレスコッフ御目鏡、拝見仰せ付けられ、その後、拾五ケ年程打ち掛かり、漸(ようや)く出来(しゅったい)つかまつりそうろう。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.282)

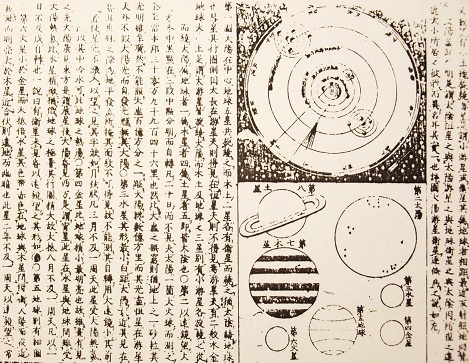

とあり、これが望遠鏡を作るきっかけとなったらしい。この時代には、岩橋善兵衛ら製作の望遠鏡が世間にも流通して天体観測が一般化しはじめた頃であり、国友家には、司馬江漢が書いた地動説・惑星運行原理を紹介した論述書「屋耳列礼図解」の写しや、伴蒿蹊(ばん・こうけい、国学者)の「閑田次筆」を一貫斎自身が訳した文章などが残されているので、彼が天文学に興味を持って熱心に学習していたことは想像できる。

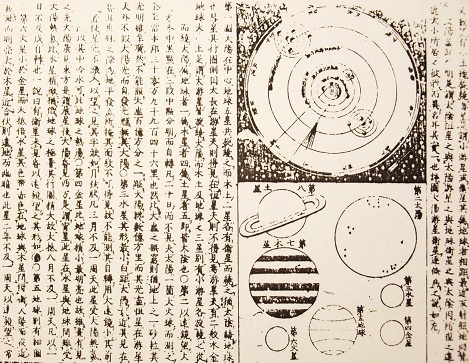

|  |

(国友家に残されている天文資料、右は中伊三郎作の太陽図(銅版画)。国友一貫斎文書より)

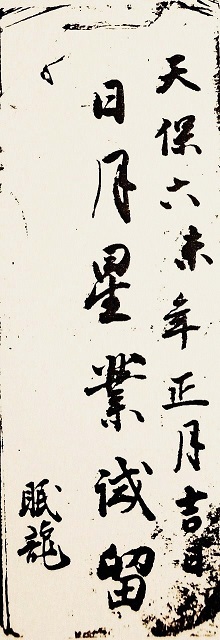

彼は国友村に帰ってのち、天保3年(1831)6月20日に望遠鏡の製作に着手した。すでに55歳という当時としては老境に入っていた頃で、初めて望遠鏡に出会ってから十数年のちのことだった。それまでの間は本職の鉄砲作りなどが忙しかったのか、望遠鏡の製作には取りかかっていなかった。そして翌年には試作にほぼ成功し、5年に月と木星の初観測を行なっている。さらに翌年正月から太陽黒点の観測を始め、木星・土星・金星などの観測も含めてその記録を「日月星業試留(わざためしどめ)」と題した冊子に残していった。

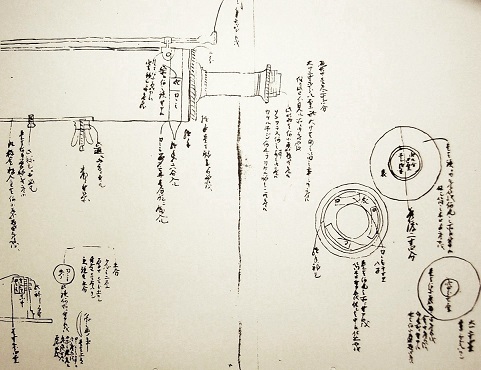

その観測の合間にはたびたび反射鏡やレンズの改良を行なったが、反射鏡の鋳造法に充分な規格化を得るまでには約3年、数十回にわたる実験を積み上げ、銅(Cu)を約65パーセントに錫(スズ=Sn)を約35パーセントの割合で調合した合金(高錫青銅=Cu-Sn)を使うのが理想的であるとの結論に達した。錫の含有量の高い合金は割れが発生しやすく、こうした高錫青銅の鋳造は、現代科学の力や職人技術をもってしても難易度が極めて高いし研磨も難しい。ヨーロッパで反射鏡に使われていた合金の錫の含有量は一貫斎のものよりずっと低かったという。また彼の主鏡と副鏡の研磨精度は驚異的なほど精密で、フーコーテストの方法がまだ国内外に存在していなかった当時、彼がどのような手段で鏡面テストを行なったのかは謎となっている。20年ほど後に「フーコーの振り子」で有名なフランスのレオン・フーコーがテスト法を開発するのだが、もしかしたら一貫斎がさきがけて同種のテスト法を独自に編み出していたのかも知れない。

彼の望遠鏡は、当時の天文学界の第一人者といわれた間重新(はざま・しげよし)から、外国製のものに数段勝る性能を持っていると評価されるにいたったのである。天保7年11月の一貫斎の手記に、

「大坂にて測量方お役人・間五郎兵衛(重新)へ江戸天文方先生・足立左内殿より私右目鏡製作の儀、お聞き及びにて、右五郎兵衛方へ申し参りそうろう儀、御用に相立ちそうろう品や、見届け申し越しそうろうよう申し参りそうろう由にて、同人より早く披見致したき段、たびたび申し越され、もっとも同人方にも蘭製のテレスコッフ目鏡所持にて見せ申したくと、段々申し参りそうろうに付き、持参つかまつりそうろうところ、只今、私出来(しゅったい)の目鏡、蘭製とは業(わざ)もバイ(培)余り大きく見え、引き付けも余程違い、同人大いに感心致され、蘭製よりも格別に能(よ)く出来の由(よし)申し聞かされ、その由、早速江戸表に申し遣わしそうろうよう申し聞かされ…〈以下略〉」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.355および『近世日本天文学史(下)』p.591)

とあり、翌8年5月、間重新は「白昼水星南中実測記」において、

「同人(一貫斎)製造のテリスコップにて太陽を望み試みるに、太陽全体の半分は鏡外に溢るる位なりき。小大黒点、数十を見る。最もその極大を見るものか。さりながらこの鏡の一難は暗きに在り。凡(およ)そ物の極大を見るは、テリスコッペンより外に製は有るまじきかと思わる。誠に傑出の妙工夫なるものなり。三枚玉の星鏡を用(もちいる)事とは従来用い馴(なれ)ざるを以ってか、何にとやら用い苦しき如く思うものなり。この鏡を能(よ)く平素用い馴れれば、両蝕凌犯等、実測に係るもの、この鏡器にしかじと覚ゆ。」(『近世日本天文学史(下)』p.661)

と記している。間重新から出た「傑出の妙工夫」という言葉であるだけに、当時としては最優秀のお墨付きが与えられたといっていい。

彼が作った望遠鏡の数は、正確なところははっきりしないものの、全部で10台ほどだったと見られており、今までに現存が確認されているのは4台である。それらは一見したところでは大きな差はないようだが、それぞれ鏡筒やレンズ筒の寸法に微妙な違いがあり、細かい仕様にも多少の相違がある。

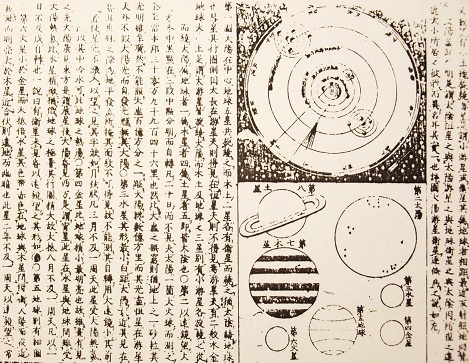

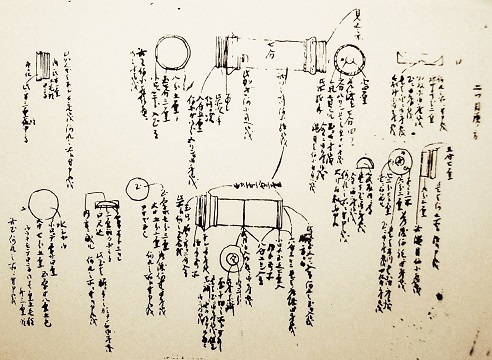

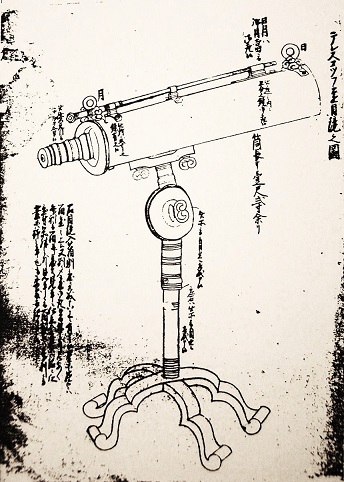

鏡体(長浜城歴史博物館の所蔵品の場合)の全長は約40センチ、鏡体は2本の真鍮製の筒で前筒は約34センチ、口径約68.5センチ、レンズ筒は長さ約6.5センチ、直径約2センチである。前筒内部は大小2つの金属製凹面反射鏡が仕込まれており、筒内前方の小反射鏡は直径1.5センチで筒上部のとってを回すことによって前後に動くようになっている。大反射鏡は筒底部にあって直径6センチでその中央に穴が開けられている。レンズ筒は接眼レンズ(片凹面)の付く筒と対物レンズ凸面2枚の付く筒との組み合わせで、この2つが伸縮して焦点を合わせる仕組みとなっている。前筒には三脚風の台を取り付けられるようになっていて、上下左右に鏡筒を動かすことが出来る。

|

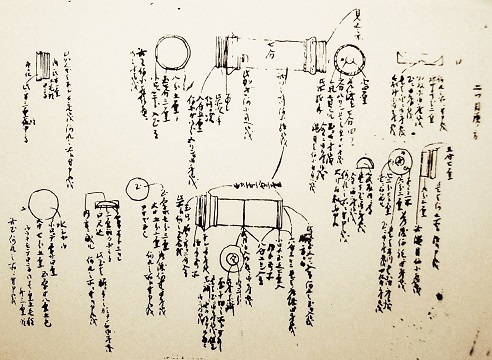

(テレスコッフ遠目鏡の図、国友一貫斎文書より)

一貫斎より先に国内で作られていた望遠鏡はすべてが屈折式望遠鏡であり、主流のひとつだった岩橋善兵衛作の望遠鏡は大きなものだと2メートルもあって、2人がかりで操作していたということなので、反射式はかなりコンパクトではある。また、高度な技術の結集である総金属製の一貫斎の作品は、岩橋らの製した紙の重ね巻き(一閑張り)や竹筒を用いた望遠鏡とは一線を画する存在と言っていいだろう。

なぜ一貫斎は屈折式ではなく反射式を選んだのか、理由は定かではない。自身の得意分野である金属研磨や鋳物製造が必要となる反射式を選んだのだろうか。屈折望遠鏡は色収差が大きという欠点がある。色収差は光に含まれる波長の差によって屈折率が異なるため、焦点を結ぶ位置が違うことで起こる滲みである。虹が発生するのと同じ原理である。色収差を極少にするためには、どうしても鏡筒を長くせざるを得ず、口径を大きくすることも困難だった。色収差が少なく小型で解像度の高い反射式を選んだということだったのか、あるいはまだ誰も作ったことのない反射望遠鏡への職人としての挑戦だったのか。

|

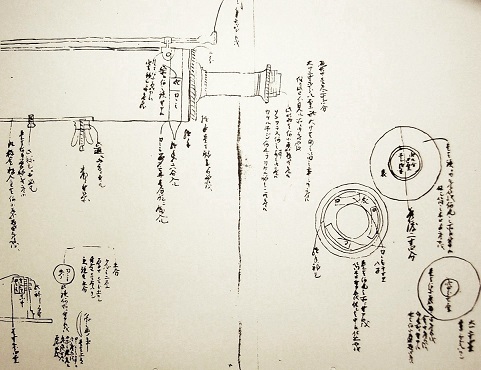

(グレゴリー式反射望遠鏡の光学系図)

レンズはガラス製で、オランダ経由で輸入されたものではないかと推測されている。ただし国友家には多量の水晶の破片が残されており、製作当初は水晶をレンズに使用していたのかも知れない。また当時は眼鏡職人たちがすでに商売をしていた時代だったので、レンズの光学的知識については一貫斎も容易に知ることができたと思われる。

反射鏡の製作には、神鏡製作の際の合金法や研磨法が基礎となっただろう。彼はその反射光の明瞭さにかなりの自信を持っていたようで、100年はその輝きが失われないと予言していた。実際、170年以上たった現在でも鏡面のくもりは皆無にひとしく、作られてさほどの年月が経っていないのではというほどの輝きを保っている。当時の外国製の望遠鏡の多くはそれほど長い年月もたずにくもりが生じてしまうものだったというから、彼の技術がいかに優秀だったかを知ることが出来る。100年の輝きは、金属のことを極限まで熟知した彼だからこそ言い得る予言であったろうし、あえて難易度の高い金属に挑戦したのは、後世の所有者が再研磨の困難に煩わされないようにとの配慮もあったのではないか。

|

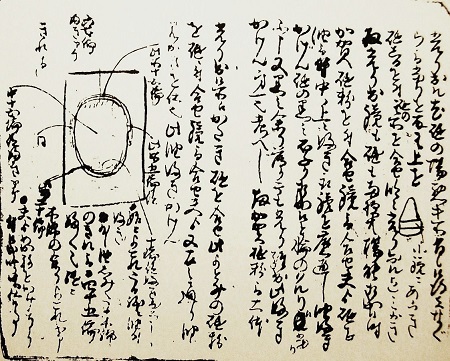

(反射鏡の研磨方法、テレスコッフ遠目鏡製作覚。国友一貫斎文書より)

|  |

(望遠鏡の部品の図、国友一貫斎文書より)

しかし、彼が挑んだ反射望遠鏡にも機能上の問題はあった。江戸時代の日本ではまだ旋盤技術が乏しかったので、彼の望遠鏡は接眼レンズをただレンズ筒にはめ込むだけの仕組みだったため、レンズの軸が光軸と一致しにくく正確な姿をとらえられず、そのつど、微妙な手直しによって光軸に合わせなければならなかったようだ。そして口径が小さく視野が狭いため、太陽でも月面でも局部的には大きく精確な姿をとらえられるが、全体像は見にくかったということもある。また映像の暗さもあって、景色を観るなど地上望遠鏡として使うには不向きな面もあった。映像が暗くなるのは反射望遠鏡の宿命で、これは主鏡と副鏡とでそれぞれ光を反射させる際に減光してしまい、さらに接眼レンズを通ることで減光が生じてしまうからだ。実際の光の30%くらいまで光量が落ちてしまうという。

天文学者にとっては星の局部が大きく見えるのは好都合だろうが、一般者の利用には月の局部だけでなく全体を望見できるようにと、彼はのちにそのためのレンズを装着した鏡筒も作り、映像もなるべく明るくなるように工夫を施している。一貫斎は、「私何とかつかまつり明るくつかまつりたく、色々相(あい)考えそうろうところ、この頃大きに明るく相成り、大体、常の能(よ)く見えそうろう目がね(望遠鏡)の明るさに相成りそうろうところ、〈中略〉土星の付星(衛星)能(よ)く相見え申しそうろう」(河野久太郎宛て書状、『江戸時代の科学技術 国友一貫斎から広がる世界』p.179)と言っている。

そうした一長一短があったものの、彼の作品の性能は現代の学習用望遠鏡のレベルに匹敵している。最大倍率はおよそ60〜70倍とされ、木星の縞模様や土星の環などもよく観察できた。彼は前筒とレンズ筒、そのほかの真鍮製部品の製作の多くを、近江の長浜町に住む金工細工師の小兵衛という人物に依頼し、反射鏡の製作やレンズの研磨など最も重要で難易度の高い部分はすべて自分が手がけた。

成瀬隼人正宅では、望遠鏡を分解したのではなく外観部分のスケッチをした程度だっただろうと思われる。また、当時は望遠鏡の作り方が一般に知られていたわけではなく、その多くは秘伝とされていたのであり、しかも国内ではまだ誰も作ったことのない反射望遠鏡の製作を手がけたのである。間重新は一貫斎について「遠鏡(望遠鏡)の窮理は不案内と思わるれども、巧思(こうし・巧みな考え)はある」と書いており、一貫斎は充分な専門知識をもって望遠鏡製作に取り組んだのではなかったのかも知れないが、おそらく天文学者や蘭学者たちとの接触など何らかの方法で多くの知識を得ていたと推測するのが妥当であろう。諸侯との付き合いがあった彼なら、成瀬宅で見た望遠鏡以外にも大名の所蔵品を目にしていた可能性もある。

それにしても、当時随一の作品を作り上げたのは、彼の職人としてのとび抜けた能力や独創性、また神鏡の製作に取り組んだ経験などから、たったひとり彼だけが身につけた技術、そしてたゆまない熱意があったからだったことは確かだろう。

現存が確認されている彼の望遠鏡4台は、長野県の上田市立博物館(現存しているものの中では最古)、滋賀県の長浜城歴史博物館(2号機と推定、市指定文化財)、同県の彦根城博物館(3号機と推定)、そして国友藤兵衛家(4号機と推定、これには刻銘がない。市指定工芸品)にそれぞれ所蔵されている。このうち、上田市立博物館の所蔵品は、平成24年(2012)に国の重要文化財に指定された。ちなみに現在、国立天文台が運用しているハワイのすばる望遠鏡を含め、各国の天文台で使われている光学望遠鏡はほとんどが反射式である。

2. 太陽黒点の観測

一貫斎による天体観測は、天保4年(1833)10月11日夜の月と木星の観測に始まる。その観測記録図が「テレスコッフ遠鏡月木星試(つき・もくせいためし)」という文書に描かれているが、かなり粗雑なタッチになっており、所見として月の大きさを「およそ三尺位」とか、木星を「ヲケワク(桶枠)程有り」と書くなど、望遠鏡の初期の精度はあまり良くなかったらしい。しかし、それから幾度も改良が行なわれ、翌5年の月面観測図からあとの記録を見ると、改良の著しい成果があったことが分かる。

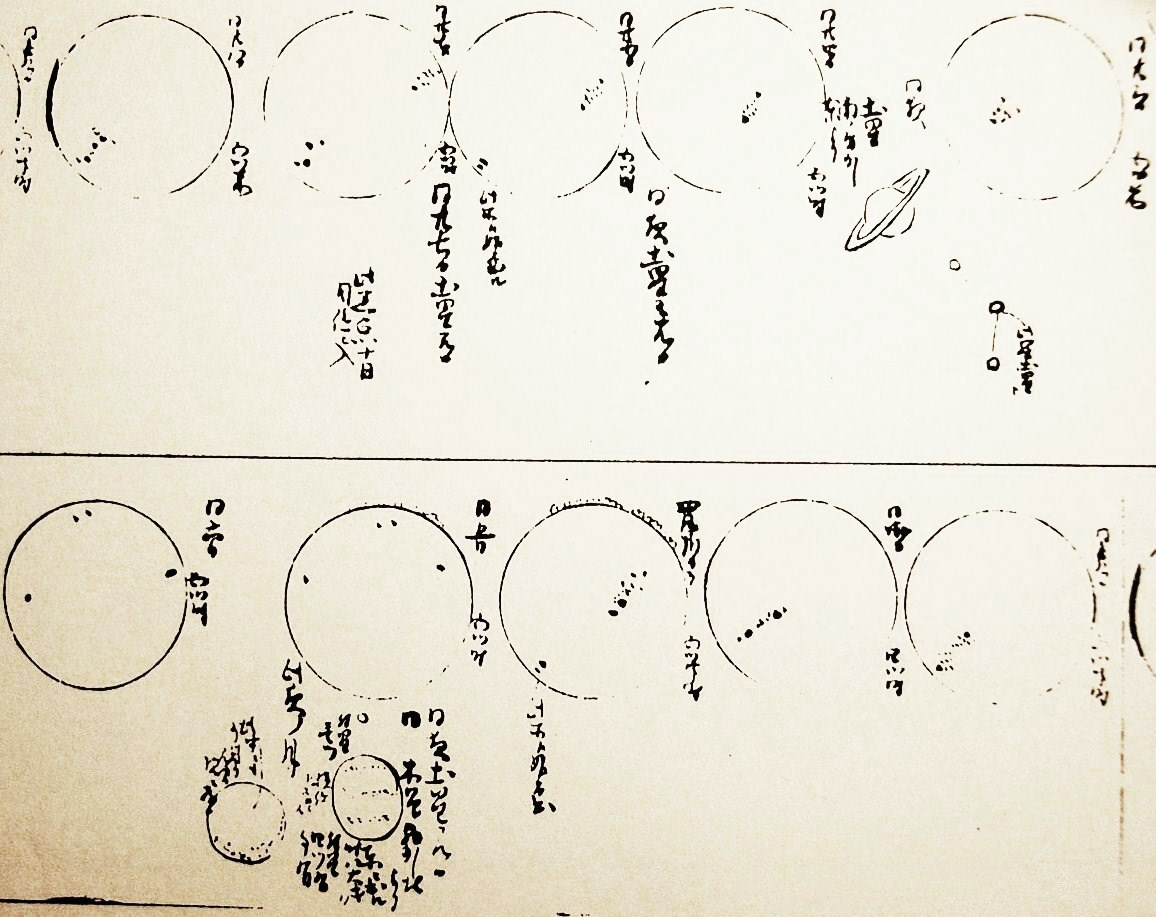

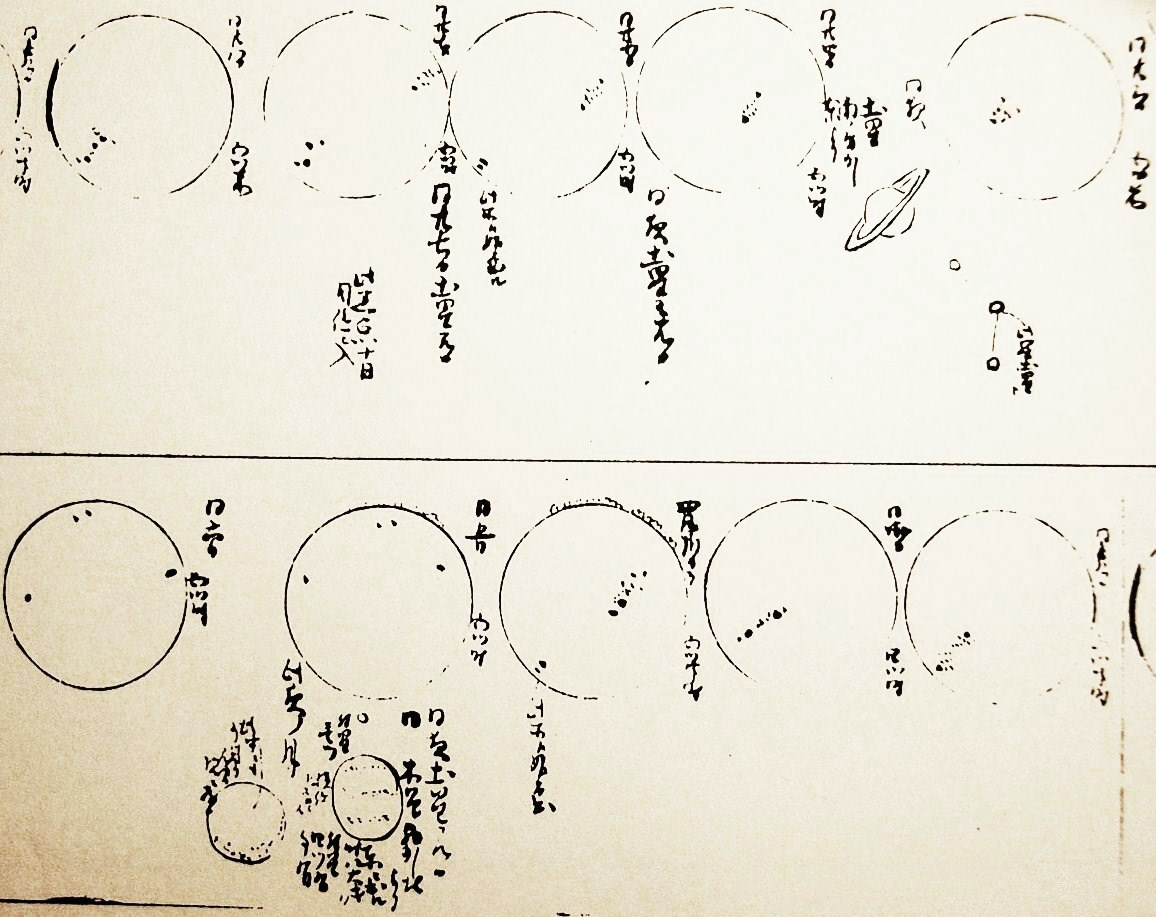

彼は、天保6年正月6日から太陽黒点の観測を主体とした天体観測記録を「日月星業試留」と題する帳面に、そして「天体観測図」と称する一軸の巻紙(これは6年7月10日から8月3日まで、黒点観測図のみ)に継続的に記していった。これらの連続観測の記録は、ドイツの薬剤師でアマチュア天文学者であったハインリッヒ・シュワーベの業績につぐ世界的な記録だとされている。

古代中国の淮南王劉安(りゅうあん・B.C.123年没)が編纂した「淮南子(えなんじ)」に、「日には三つ脚のカラス(八咫烏・やたがらす)がいて、月にはヒキガエル(蟾蜍・せんしょ)がいる」という一文があり、これが太陽黒点を示す世界最初の記録だとする説がある。より明確な記録としては、「宋史」天文志に、「政和二年(1112)四月辛卯(かのとのう)、日中有黒子、乍二乍三如栗大」などがあるが、望遠鏡を使っての科学的研究が行なわれはじめたのは、1610年のガリレイによる観測が最初であったとされている。

日本で初めて黒点を観測したのは麻田剛立だったといわれる。三浦梅園の「贅語」には、「麻氏且(か)つ曰く、我(われ)器を製し日月を望むに、〈中略〉数点の煙黒子を其(そ)の中に見る。日々日の東自(よ)り転じて正面に当り、西に向かいて繞み、大抵三十日にして日を一周す可し。而(しこうし)て其の点、黄道線に在り、両端に在らず。」(『近世日本天文学史(下)』p.859)と記されている。また彼は黒点観測によって太陽の自転周期を割り出したといわれるが、定かな記録は残されていないようだ。また、「寛保以来実測図説」という作者不明の写本がある。これには寛延2年(1749)6月25日から12月4日までの15日分の黒点記録図がある。それ以外にも黒点についての記録は数多くあるものの、一貫斎のような徹底した連続観測の記録は国内に例がなく、世界的にも稀少である。

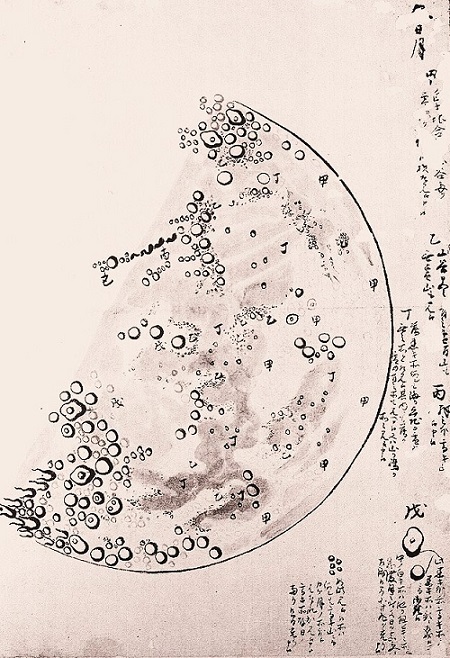

彼が記録した黒点数は当時のヨーロッパの観測データにほぼ同期するものとなっている。むしろヨーロッパのデータよりも緻密さにおいて勝っており、黒点相対数の推算も可能で、現代科学的にみても豊富で正確なスケッチになっているという。彼の望遠鏡の性能がヨーロッパで使われていた最新鋭のものに劣っていなかったことを示していると言えるだろう。記録の優秀さもさることながら、アマチュアが国内で初めて作った反射望遠鏡をそうしたレベルに到達させたことは驚異的であり、この頃の日本とヨーロッパとの光学技術には100年以上の開きがあったとも言われるから、それを部分的であれ縮めた彼の努力と成果は並々ならぬものだった。

彼は天保7年2月8日までの約13か月間、観測日数は156日、回数は216回、雨天曇天の日以外はほとんど観測を続けた。観測回数としては突出している。観測の多くは毎朝五ツ時(午前8時)で、七ツ時(午後2時)あるいは八ツ時(午後4時)にも観測し、1日に2回行なっていることが多い。それらの観測図には、観測中の望遠鏡の改良による性能の向上の様子が見てとれる。

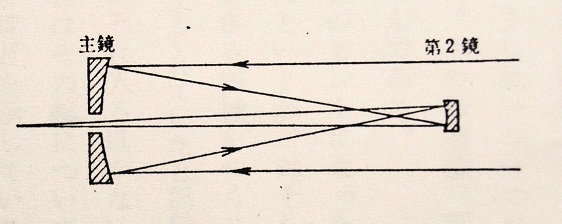

|  |

(黒点図と日月星業試留の表紙、黒点は天保6年3月末〜4月初。国友一貫斎文書より)

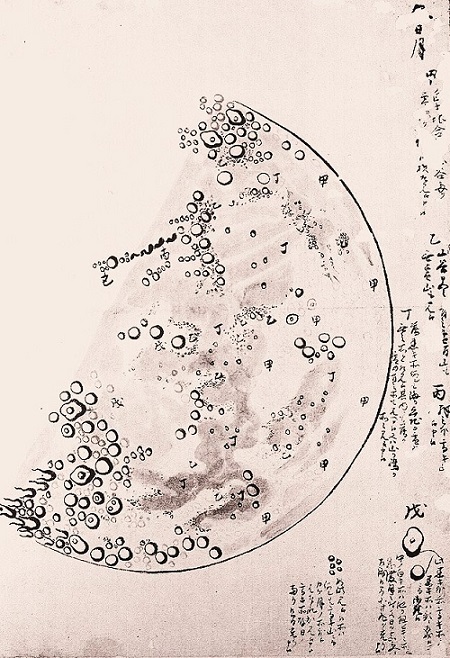

記録の中で、彼は黒点の半影部分について所見を述べている。彼は天保6年の閏(うるう)7月24日午後3時ごろに初めて半影の存在を確認したが、それについて「今日、始めて見る。かくの如く、薄く煙のように見え申しそうろう」と表現している。黒点の典型的なものはだいたい円形かそれに近い形に見えるが、その中央部にほとんど一様な暗部と、その周囲に黒みの薄い放射状の半暗部をもっている。それは彼の所見どおり、暗部のまわりに煙がかかったようにも見える。彼はさらに観測を続けた末、天保7年8月15日に見事な太陽のスケッチを残した。観測開始頃のスケッチから格段に飛躍したその図の左余白にも彼の所見が書かれており、その内容は次のとおりである。

|

(黒点観測図、天保7年8月15日。国友一貫斎文書より)

「日の黒点は、煙の様に相(あい)見え申しそうろう。日は惣体、火もえ、黒所火のもえ申さざるところと存じたてまつる。それ故、黒きところのふち薄くにじみそうろうように見え申しそうろうは、煙の火の有るところへかかりそうろうと存じたてまつりそうろう。右黒点、昼迄と昼から聊(いささ)か違いそうろう事も御座そうろう。又、年中天気の節に日々窺(うかが)いそうろうところ、大体により(似寄り)そうろう黒点は御座そうらえども、同様の黒点は未だ見受け申さずそうろう。黒点数多き時も少(すくな)き時も御座そうらえども、少しにても日に出で申しそうろう。右黒点、左の下より出で、右の上へ十日前後の内に入り申しそうろう。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.335、『近世日本天文学史(下)』p.861)

この文で彼は、黒点の形が1日のうちに見せる変化や、形と数が日々一定しないさまなどにも触れている。また、「十日前後の内に入り申しそうろう」とあるのは太陽の自転周期を示しているが、実際は、太陽面の左下に現われた黒点が右上に消えるまでに約13日間かかる。黒点が光球面のすみにある時は見えにくくなり、大きさによる見え方の誤差もあることを、10日前後と見た目通りの表現にしている。

司馬江漢が著した「和蘭天説」に黒点についての奇説が書かれており、一貫斎の所見と比較すると対照的である。ここにその一部を引用してみる。

「日輪の中、黒点あり。右の説と同じ小なるものは甚だ多し。水中に垢を見るがごとし。日光に輝きて見えずと雖(いえど)も、日輪の中に麗(かかり)て黒点をなす。其(そ)の状ち(かたち)、円(まどか)なる者あり、或いは長きものあり。二三点、或いは五六点最も多きことあり。予(よ)、遮日鏡を以ってこれを観るに、図の如く雪雹を盂中に設け、消(きえる)を俟(まっ)てこれを見るに、水底土砂あり。雹もっとも多し。土気、天に升(のぼ)るの証なり。雷斧は信州水内郡・雷屋敷と云う処にあるを視る。亦(また)、上州榛那山(はるなさん)の神宝に二品あり。予が相識(あいし)る東都駿台・平井氏蔵する者あり。其の余、諸国に甚だ多し。日輪中の黒点、流星の類にして、地に近き天の中部にあり。地気の土砂を天気燥火のために凝結(こりむす)んで、星のごとし。小なる者は光を為さず、漸(ようよう)滅す。或いは堕(おちる)者あり。」(『近世日本天文学史(下)』p.862)

つまり、黒点が太陽の表面にあるという認識ではなく、地上のチリやホコリの気が天に昇り、凝固して地上に近い中空にあって、流星となって地に落ちるのが実体だと理解していたようだ。一貫斎の所見の方がより科学的事実に近づいている。当時はすでに、麻田剛立らの観測によって一貫斎と同等の見解に達してもいたようだが、黒点の本影と半影の様子について明確に触れ、かつそれを詳細にスケッチに留めたのは、一貫斎が国内で最初の人であったろう。それは、彼の望遠鏡の性能がもたらした結果といえる。

ちなみにハインリッヒ・シュワーベは、一貫斎の観測開始より9年ほど早い1826年から17年のあいだ黒点の観測を行なった。もともとは、水星の内側で太陽付近の軌道上にあると推測されていた星を見つけるために太陽表面を観測していたのだが、、そのうちに黒点の数の増減に11年の周期があることを発見した(朝鮮半島では高句麗の時代から知られていたとの説も)。発見当初は学会から注目されなかったが、のちに功績が認められて、1857年には王立天文学会からゴールドメダルを授与された。この発見が契機となり、欧米では各国への呼びかけによりプロ・アマを問わず世界規模での組織的な共同観測が開始された。その後に100年周期も発見され、太陽の活動と地球の氷期との関連などが指摘されるに至っている。

3. 月面と惑星の観測

月面観測についての記録は黒点に較べるとずっと少ないが、一貫斎の望遠鏡の性能向上の様子は月面観測記録に如実に顕われている。観測初日である天保4年10月11日の観測図は、まだ描写がかなり雑なものになっている。

天保7年に書かれたと思われる月面スケッチは、前掲した同年8月15日の黒点スケッチと同様、詳細な描写となっており、江戸時代の科学者たちが残した月面図の中でも指折りの美しく緻密なスケッチと言っていいだろう。初観測図からは大幅に、そして天保5年3月13日の図と較べても、細密さが飛躍している。

この月面図にも、彼は独自の解説を記しており、クレーターの山影部分を太く描き出して高低差を表現し、「黒き外が高き所に御座そうろう。黒き所は影に相成りそうろう所にて御座そうろう」、「中の白き所は、池か、但(ただ)ひきき(低き)所にそうろうや」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.337)などと推測している。

|

(天保4年10月11日の月(中央)と木星(左)の初観測図、国友一貫斎文書より)

|  |

(天保5年3月13日(左)と同7年8月9日(右)の月面図、国友一貫斎文書より)

|

(天保7年(推定)の月面図「九日月」、国友一貫斎文書より)

彼は天保6年(1835)頃、自筆の観測図を、彼の弟子でもあった加賀前田家の家臣・河野久太郎に見せ、それが江戸天文方の足立左内信頭(のぶあきら)のもとに送られた。左内はそれを見て、現在日本にある望遠鏡では到底見えないものが見えていると驚いたという。これは、一貫斎の望遠鏡が当時の国内最高水準を大きく凌駕していたことを示していよう。間重新からオランダ製以上と評価されたことの裏付けにもなる。

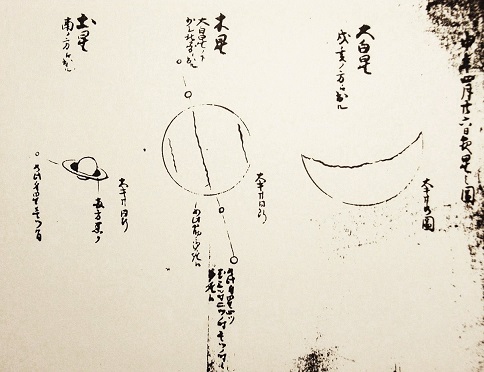

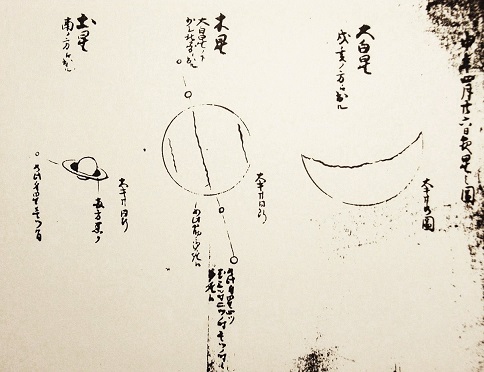

彼は黒点や月面以外にも、豊富とは言えないが、木星・土星・金星の観測記録を残している。日本では、文政年間の末から天保時代にかけて惑星の観測が盛んになった。望遠鏡を天象の観測に使い始めたのは徳川吉宗で、その当時は望遠鏡が稀少な道具だったが、麻田剛立や岩橋善兵衛らの時代になって望遠鏡が一般にも使われだしてから、それまで暦法のための道具だったものが、星の物理的な観測へとシフトし始め、その観測記録が残されるようになった。剛立は木星に4つの衛星が周回していることを解説し、善兵衛は火星表面の模様や土星の環について記し、足立信順(左内の息子)は天王星を観測した。そしてそれらを紹介する論述書などが多く著され、天空の妙理が一般庶民にまで知られるようになっていった。

一貫斎の惑星観測記録は、ほとんどがごく概略的な記述にとどまっているが、たとえば木星について「此(こ)の筋は、日により薄く見えそうろう事も御座そうろう」と、木星表面の縞模様の変化についての記述もある。木星の模様は、幅の大きなものはわりと長年安定して姿を変えないが、小さなものは位置を変えたり消滅したりと、短い月日で変化する。しかし急激に変化するものではないので、その変化に気づくには日々の熱心な観察が必要だっただろう。もっとも、何かの文献から得ていた知識を、覚え書きとして記しただけの可能性もなくはない。

|

(天保7年4月26日星之図〈土星・木星・金星〉、国友一貫斎文書より)

天保7年(1836)4月26日の「星之図」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.335にも図版あり)は、単なるスケッチの並列ではなく、金星と木星については、当時の見かけの直径を忠実に対比させて描いたらしいことが科学的な分析によって明らかとなっているという。各図の右下には「大キサ如図(図の如し)」、「大キサ同断」と書かれていて、彼の几帳面な観測態度がよく表われている。

この図の土星のスケッチには、「此(か)くの如く、付星(衛星)壱つ有り」という衛星タイタンについての記入があるが、当時国内にあった望遠鏡ではまだ見えていなかったと言われており、一貫斎の書簡にも「土星の付星の見えそうろう目鏡、日本には無之(これなき)由、申し聞き…」と間重新の談話が書かれている。その他の文献としても国内でのタイタンに関する観察記録がまったく見られないとのことで、一貫斎がタイタンを肉眼で見た最初の日本人であった可能性が高い。

また、「日月星業試留」の天保6年(1835)10月19日の黒点観測図の脇に、「木星、付星五つ」という記述と簡略なスケッチがある(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.331)。これが事実ならば、シカゴ大学教授であった天文学者のエマーソン・バーナードによる木星の第5衛星の発見より57年も早い発見ということになるが、かつて上野の国立科学博物館の村山定男氏にお聞きしたところ、「バーナードが使った望遠鏡は口径も倍率も一貫斎のものよりずっと大きく、一貫斎の望遠鏡によって第5衛星が見えたとは思えない。惑星の観測中には他の恒星がたまたま一緒に見えることがあり、彼の場合もそうだったのではないか」との見解を示された。まだ実際に使える一貫斎の望遠鏡で観測してみるなどすれば、正確な解答は得られるだろうが、そこまでする必要があるかどうか。

いずれにしても、一貫斎が残した観測図はすべて、同時代に流布していた物のどれとも類似していない。当時の天文学や暦学の通説に関係なく、また他の人が書いた図版からの影響も受けず、先入観なしに自分が見たままに忠実にスケッチしたものだったのだろう。当時にあっては、より現代科学に近いスタンスだったと思われる。そして、現在では主要な天文台の光学望遠鏡に反射式が使われていることもあわせて、一貫斎を日本の現代天文学の創始者と評価する人たちもいる。

4. 天体観測の目的

一貫斎が天体観測を行なったのはなぜだったのか、それを語ることのできる確かな根拠となるものは残されていない。幕府の天文方は、日食や月食、5つの惑星の運行、彗星、太陽と月の運行、これらの観察を行なっていたが、それは暦(こよみ)の精度の確認や新たな暦法の確立がおもな目的だった。しかし彼の観測記録を見るかぎり、自身の観測結果をもとにして暦法の刷新に関与しようとか、学問的に体系化して天文学界に何らかの学説を主張しようなどの意図があったとは思えない。彼の旧蔵品の中には当時の天文学関係の文献資料が多く含まれており、旺盛な学習意欲を持ってはいたようだが、彼の観測記録は多くが簡素なスケッチの羅列と解説で、当時流布していた天文書の文章に較べると、学説といえるほどの論述は展開していない。どちらかと言えば趣味の天体観測日記のような印象がある。市販の書籍などの中には一貫斎のことを天文学者と書いているものもあるが、学者という位置づけは適当でないように思われる。

彼は、「月は夜々かわり、誠に楽しみに相成り申しそうろう。かけ(欠け)ぎわにて見申しそうろうと、山谷の高ひく(高低)能(よ)く相訳(わか)り、山谷等の所、白く見えそうろう所は、雪に相異有るまじくと存ぜられそうろう」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.342)などと記しており、月についてはしきりにクレーターの光と影の様子や変化を述べている。惑星に関しては表面の模様や衛星の変化ばかりを記録している。太陽黒点に至っては、実に13か月にわたって216回もの観測を淡々と行なってその動きを追いかけていたことを考えると、それらの細部の変化におもしろみを感じて、そこにばかり執着していたようにも思える。

その意味では、水星や天王星は見た目の変化に楽しさはない。火星については、彼が観測していた頃の地球への接近の度合いにもよるが、彼の興味をそそるだけの表面変化が見られなかった可能性はある。金星は表面を厚い雲で覆われていて様子が分かりにくいが、目立った満ち欠け現象があるので、多少は彼を惹きつけただろう。表面的な変化の乏しい水星・火星・天王星の記録がないのは、見てもつまらなかったからかも知れない。もちろん、望遠鏡の性能アップをはかるためには、模様や凹凸のある星の方が性能確認をしやすいということもあっただろう。

オリオン大星雲やプレアデス星団などを観測するには、彼の望遠鏡とは逆に、倍率が低くて口径の大きいものの方が適していたであろう。彼の記録には星雲などについては何も触れられていない。また、天保6年にはハレー彗星が地球に接近した。金沢の柴野雄次郎は8月20・22・23日の3日間、寺西秀周は9月2日から8日までの6回の記録を残しており、この時の彗星は人目を惹いたようで九谷焼のデザインにまで使われたのだが、なぜか国内ではこの時のハレー彗星の記録が少ないという。一貫斎も何の記録も残していない。彼の「日月星業試留」には、柴野らの観測と同時期の8月24日から9月17日まで太陽黒点の記録も記されていない。長期出張など観測できない事情があったのか、あるいは初めから彗星には観測意欲をそそられなかったのか。

彼の天体観測は、観測記録や学説を売り込んで研究家として名を挙げるためのものではなかっただろう。加賀の河野久太郎を介して望遠鏡や観測図が足立左内や間重新の目に触れていたことから、幕府の天文方の仕事に自作の望遠鏡を売って貢献しようという意図があり、そのために望遠鏡の性能アップの確認作業として観測をしていたという面もあっただろう。しかしそれが主目的だったにしては、連日、そこまでしなくてもというほど朝に昼にと黒点観測の回数が多く、記述にもマニアックな楽しさに浸っている感じがある。測量分野への貢献、あるいは外国船監視用の海防の道具などのような目的意識も、彼の記録や観測態度からは見えてこないように思う。彼としては、司馬江漢らが描いた天体の姿を自身の目で確かめたいという意欲から発し、星の表面変化に魅せられ、より細密にその様子を見たいがために望遠鏡の性能をアップさせていったのではないかという気がする。商売はそのついでのこととして…。結果、従来の天体図とは違う写実的な独自の観測図を描き上げるに至った、ということだったのではないか。果たしてどうだったのだろう。彼自身が目的についての記述を残しておらず、ほかに推測の域を越えられそうなはっきりした材料も見られない。

いずれにせよ、暦学のための天体観測が主流であった当時の日本天文学界からすれば、彼の観測内容は異質といえるものであり、またそれゆえ、当時の天文方の観測目的と合致せず、高性能すぎる彼の製品は、絶賛されはしたものの積極的な採用には至らなかったのではないか。それにしても、彼から部品の製作を発注されていた金工師は、どのような気持ちで望遠鏡の筒をせっせとこしらえていたのだろうか。妙なものばかりこだわって作る“相当変わったおじさん”だと思っていたかも知れない。

しかし、そうしたさなかに国友村にせまった飢饉の影が、彼の情熱に満ちた楽しみを妨げることになった。