国友鉄砲鍛冶の盛衰と国友一貫斎

国友鉄砲鍛冶の盛衰と国友一貫斎

1. 国友鉄砲鍛冶の盛衰

国友村(現・国友町)は、滋賀県(近江〈おうみ〉の国)の琵琶湖湖北にある長浜市の北端部、東浅井(あざい)郡に境を接する一帯に位置し、はじめは地内を曲流する姉川の氾濫原に古代末期から開けた農業地帯だったという。国友という地名は、天平神護1年(765)、百済から渡来してこの地に封ぜられた学頭「国友」の名に因んだと伝えられている。やがて製鉄業と鍛冶術が発展し、江戸時代に入ると国友村は和泉国(いずみのくに・大阪府)の堺と並んで日本の二大鉄砲生産地として全国的に知られるようになる。近江国における製鉄の歴史は6世紀後半ごろからはじまったという。国友村には、古くから鍛冶師が多く住んでいたと考えられ、室町時代には鍛冶師の集落が出来ていた。刀剣づくりをおもな仕事とし、そのほかにも鉄の打ち物と手細工の技術の高さが知られていた。

戦国時代末の天文12年(1543)の8月、中国船に乗ったポルトガル人たちが台風に巻きこまれて九州の種子島に漂着し、彼らによって初めて日本に鉄砲(マラッカ銃)が伝えられた。当時の島主であった種子島時尭(ときたか)がその威力を知って高額をもって2挺を購入し、刀鍛冶の八板金兵衛清定らにその製作を命じ、翌年に国産初の鉄砲が誕生した。その製作過程においては、銃尾をふさぐためのネジの切り方が分からず、初期の試作品が爆発してしまったり命中率が低いなどして開発は困難をきわめた。日々苦心を重ねるさなか、金兵衛の娘の若狭(わかさ)が父の苦しむ姿を見るたびに心を痛め、製作方法を得るためにポルトガル人の妻になったという悲話も口碑として伝わっているという。鉄砲の伝来はネジの伝来でもあり、鉄砲の初製作はネジの初製作でもあった。そうした数々の苦労の末に国内初の鉄砲が産み出された。ただし日本への鉄砲初伝来は、種子島以前であった可能性についての諸説も提示されている。

初製作以後、その製法は複数のルートを通じて短期間のうちに堺や根来(ねごろ・和歌山県岩出市)や伊豆(静岡県)に伝わったと見られているが、国友村には、当初ポルトガル人が持ち込んだうちの1挺が伝わったとされる。種子島時尭はポルトガル人から買った鉄砲のひとつを薩摩の島津義久に献上、それがさらに将軍の足利義晴に献上された。義晴の息子の義輝がそれを模造できる者をさがし、侍臣の細川晴元が、京極家の領地の国友村に住む善兵衛・藤九左衛門・兵衛四郎・助太夫をはじめとする熟練の鍛冶職人たちを見出した。天文13年2月に鉄砲の製作を命じて献上の1挺を見本として貸し出し、その半年ほど後に6匁(もんめ)玉筒を2挺作って上納した。これにより国友村での鉄砲製作の歴史が始まったとされているが、村での製作開始が天文13年だったという伝承については信憑性に欠けるとの指摘もなされている。

国友の鍛冶職人たちにとっても鉄砲は初めて目にするものだったので、その模造は困難だった。村の歴史書である「国友鉄砲記」によれば、特に銃尾をふさぐネジの作り方が分からず、なかなかその理を得られないまま日夜苦労を続けたという。やがて、「国友村に次郎助という鍛冶がいた。〈中略〉かれは螺子(ネジ)についてさまざまに想像し、試みに刃の欠けた小刀でもって大根をくりぬき、巻き溝つきのねじ形をとりだし、もう一度大根にねじ入れてみた。これによって雄ねじと雌ねじの理をさとり…」(司馬遼太郎著『街道をゆく』より)ということで、次郎助という鍛冶師の努力とインスピレーションによってネジの問題は何とか解決に至ったと伝えられている。国友村ではのちに、ネジの製造技術を大量生産が可能なレベルまで高めていった。

江戸期の工業文化においては、鉄砲関係以外の機器にネジが使われた例はほとんど見られないという。それだけネジの作製が、当時の科学者や職人にとっては面倒で困難な仕事だったということだろう。また、鉄砲の製造方法自体が長らく秘伝とされていたため、ネジの製法が外部に伝えられることがなかったという側面もあったのだろう。ちなみに、日本にネジ切り用の旋盤が初めて輸入されたのはペリーの来航以後であり、江戸期の機器の発展にはネジ文化の貢献はほとんどなかったのである。

そうした苦心の末に作り上げられた初の完成品が、天文13年(1544)8月12日に献上された。種子島への鉄砲伝来から1ヶ年ほどであった。この経験をもとにして製作方法が確立し、国友村は鉄砲生産地としての名を徐々に広めていった。もちろん、鉄砲の製作以前から国友が職人村として高い技術を保持していたからこそ実現できたのだろう。そしてそれは、のちに国友藤兵衛一貫斎という特異な人物を生む土壌にもなっていたのである。

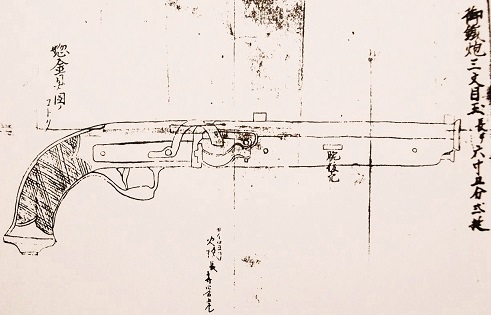

初期の鉄砲は武器としての有効利用はあまりなされず、多くは工芸品か珍品のような扱いだったともいわれるが、そこに武器としての大規模利用を目的とする大量生産を行なわせ、工業組織として飛躍的に発展させはじめたのが、達眼の武士・織田信長だった。まだ16歳の少年だったというが、彼は自身の鉄砲指南役である橋本一巴(いっぱ)をもって国友村に注文を出したのであった。信長が鉄砲の集団的利用による新たな兵法を考案して武家の戦術を一変させたことは有名だが、鉄砲に対して軍事的関心を強く持っていたことから、鉄砲の価値を充分認識して国友村の育成を心がけた。鉄砲伝来から5年後、国友村は信長から一度に500挺もの大量発注を受けたため、大量生産を受注し得るだけの工業基盤を形成する必要にせまられ、初期の家内工業的な状態からより合理的な生産組織へと移り変わっていったのである。信長は小銃だけでなく、元亀2年(1571)正月17日には、長浜城主であった豊臣秀吉を通じて大砲の製作を国友に命じ、同年11月6日に2百目玉・長さ9尺の大筒2挺を作った。これがおそらく日本最初の大筒の製作であっただろう。信長みずからが試し撃ちをしたといわれる。

日本での鉄砲の大量生産化は急速に進んだらしく、種子島に漂着して鉄砲を持ちこんだ1人であったポルトガル人のメンデス・ピントは、弘治2年(1556)に4回目の来日として豊後(ぶんご・大分県中〜南部)に来たときには、大友宗麟の居城だけでも鉄砲が3万挺あったと書いている。当時のヨーロッパ人にはごく短期間での量産が驚異的に映ったらしく、宣教師らを通じて「日本は征服しにくい国」との情報が伝えられていたという。実際、日本はヨーロッパの強国に劣らない軍事力を得るにいたった。こうした適応力は、技術立国の日本人の特性がすでに当時の職人たちの体内に醸成されていた表われであろうか。

その後、国友鍛冶は豊臣秀吉の支配を受け、鍛冶職人の中から年寄役が選ばれて代官の権限を与えられ、諸事の統制を行なうようになった。この頃には国友鉄砲の名は世に知れわたり、文禄・慶長の役から諸侯よりの注文が多くなってきた。秀吉はその受注をいっさい禁止したので、優秀な鍛冶職人の中には高い禄高をもって諸侯に召し抱えられていった者もいた。のちに石田三成が国友鍛冶を宰領するようになってからも、村内の統制方法は秀吉とほとんど変わらなかったらしい。

さらにその後、三成と徳川家康の関係に不穏な雰囲気が生じ、徳川の優勢を感じ取った鍛冶年寄の寿斎(助太夫)が、徳川からの鉄砲の注文をうけて製作し、三成から運搬の際の妨害をうけたものの、無事に納入におよび、慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦を経て家康の保護を受けるようになった。この頃に寿斎ほか3名が正式に年寄役に任命されて厚遇を受け、村に900石の扶持が与えられた。慶長11年に成瀬隼人正(なるせ・はやとのかみ)が鉄砲代官として赴任し、翌年には法度が決められ、「急務への素早い準備」、「年寄による惣鍛冶の支配」、「諸侯からうけた注文内容の報告」、「鉄砲製作法の機密保持」、「鍛冶職人の他郷への移住禁止」など、信長時代からの掟も含めた厳しい取り締まりがなされることで、国友鉄砲鍛冶は正式に徳川幕府御用となった。

そして元和元年(1615)大坂冬の陣の後、鍛冶40人に対して扶持米と諸役御免(年貢や労役の免除)の特権と「重当(重ねて当たるの意。旧字体では重當と表記)」の鉄砲銘が与えられ、慶長(1603〜)ごろから元和の初めにいたるまでの約15年間、国友鉄砲鍛冶は繁栄の最高潮を極めた。大坂夏の陣のころには、国友鉄砲鍛冶は73軒、500人に達していたと言われる。ちなみに、日本以外の東アジアの国々にも西洋から鉄砲が持ち込まれていたようだが、自国生産に成功したのは日本だけで、その輸出にまで至っていたという。

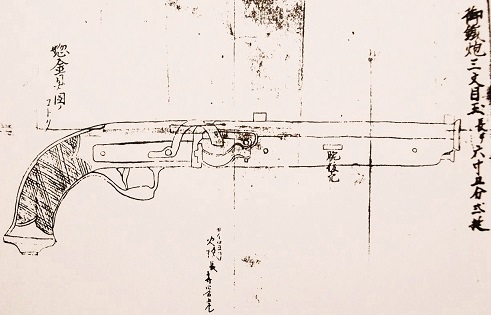

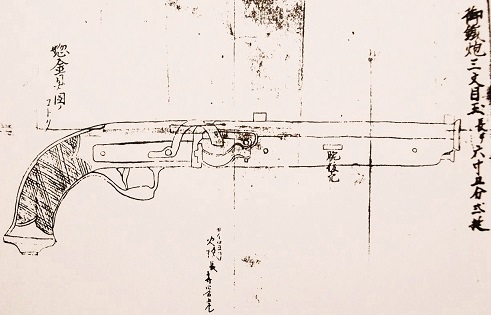

|

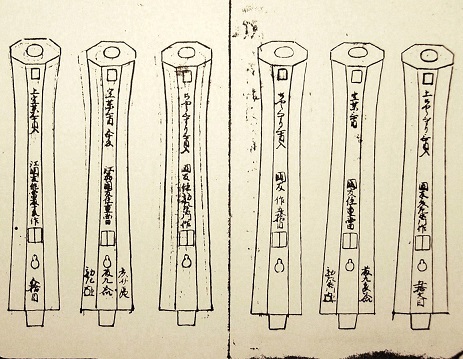

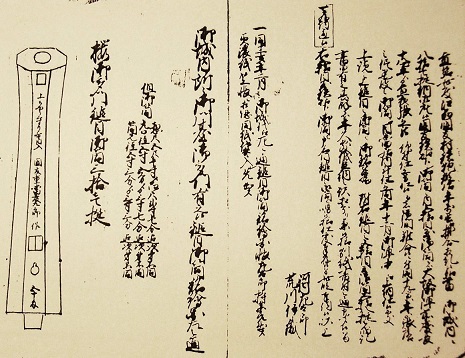

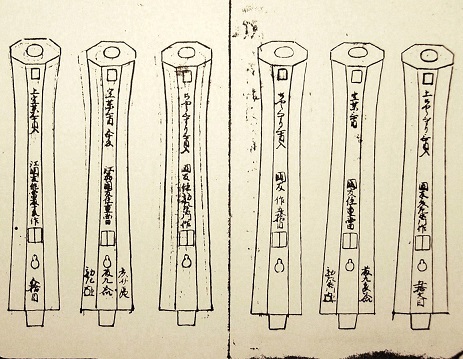

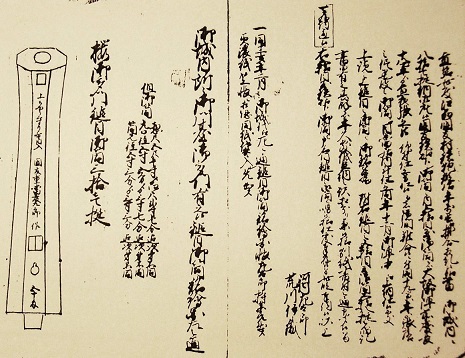

(年月不明の3匁玉鉄砲の図、国友一貫斎文書より)

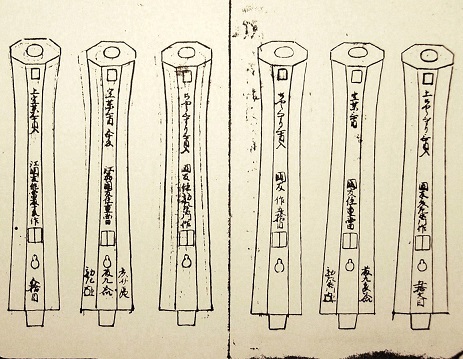

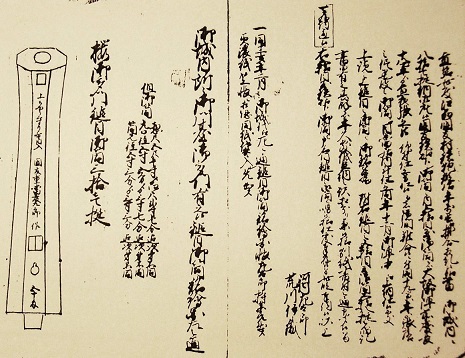

|  |

(大坂御城中鎚目御筒銘絵図帳、国友一貫斎文書より)

年寄役は名字帯刀を許され、武士につぐ身分を得て鉄砲鍛冶を支配したのだが、寛永年代から、非公式ながら年寄、年寄脇、若年寄、平鍛冶(上級・下級)という階級が生じ、固定化していった。そして鍛冶職人たちに対する年寄の支配・統制は利己的な性質を持つようになり、権限に任せて職人たちの扶持米(ふちまい・給与)の割り当てなどを年寄が独断で決めてしまったりと、しだいに不公平な立場があらわになっていった。この独裁支配的な様相は江戸時代の後期まで続いたが、当時の扶持米の割り当ては次のようなものであったという。

年寄4人各人の取り分は、全扶持米の10分の1ずつ。

年寄脇9人各人へは、年寄の取り分の5分の1ずつ。

若年寄4人各人へは、年寄脇の取り分の3分の1ずつ。

平鍛冶(上級)17人各人へは、若年寄の取り分の3分の1ずつ。

平鍛冶(下級)10人各人へは、平鍛冶上級の取り分の3分の1ずつ。

これは、国友村の物成高(ものなりだか・総収入)の900石に換算すると、年寄たちの90石ずつに対して、下級の平鍛冶は1人につき6升7合で1,000分の1以下の取り分となり、差別のきわ立っていたことがわかる。階級制の固定は鍛冶職人たちの技量との不均衡も生み、高い技量を持っている職人でも身分が低いと自分の手がけた製品が相応の報酬につながらない状態となったのである。江戸中期頃になると、そうした年寄の特権や不公平に対する平鍛冶たちの反発が生じるようになる。

また、寛永14年(1637)に起こった島原の乱以後、平和な世が続く中で鉄砲の注文は減少していき、江戸初期に天領だった国友村は大和郡山藩の藩領となるなど、国友鉄砲の重要性が徐々に薄れていくとともに、鍛冶職人の生活状態、特に平鍛冶たちの窮乏ははなはだしくなった。職人たちは鉄砲作りだけでは食べていけず、彫金などの金細工や花火作りにも依存した。それらの方面で腕を振るって生活をつなぎ、花火師たちは関西を中心として活躍、備中(岡山)や備後(広島)まで出張していた。しかし生計の厳しさは補いがたかったようで、寛政9年(1797)時点で鍛冶師は20軒まで減っていたという。そのような状態がつづく中、国友村では天明5年(1785)の天明事件、文化8年(1811)の彦根事件が起こり、これらをきっかけに年寄による独裁がゆらいでその体制崩壊へとつながっていく。

国友の鍛冶職人は幕府からの注文と製品納入のために年寄2名(のちに1名)を1年任期で江戸詰めとし、下賜されていた鉄砲会所を宿所として滞留していた。毎年8月に鉄砲の上納のために江戸へ出た年寄と入れ替わりで先の年寄が帰村し、1年分の鉄砲代金を持ち帰っていたという。ところが、天明4年から年番として江戸に行っていた年寄の善兵衛とせがれの真蔵が翌年に帰村した時、鉄砲代金300両のうち、100両しか持ち帰らないという事件が起こった。旅費やもろもろの出費を差し引いても240両くらいは残ったであろうとして職人たちは善兵衛らに問いただしたが、答えは要領を得なかった。憤慨した鍛冶職人たちは鉄砲の製作を中止して訴訟を起こし、江戸町奉行所によって吟味されることとなった。これが天明事件だが、結果、善兵衛は入牢させられ、数十回にわたる取り調べの末に獄死、せがれの真蔵は善兵衛に先立って病死した。

その後、鍛冶職人たちは覚え書きを作成したが、それは綱紀粛正の申し合わせであり、「下げ渡された鉄砲代金は未開封のまま国友村へ持ち帰ること」、「遊女買いなどをしないこと」、「倹約を心がけて、もろもろの雑費などの支出はすべて帳面に記入すること」といった内容で約束が交わされた。これが、暗に事件の原因を物語っていると言えよう。

この事件によって鉄砲の注文が減らされて代金も200両に下げられてしまった。年300両でも鍛冶職人たちの家計は窮乏していたのだが、それがさらに減らされたために村の不景気に拍車がかかり、年寄脇以下、鍛冶職人たちの年寄に対する不信感がつのり、年寄たちの権威失墜の前兆となった。そうして天明事件は1787年に一応の決着をみた。国友一貫斎が9歳のころの出来事だった。

その後、鍛冶職人として立派に成長した一貫斎は、文化8年(1811)に彦根藩の御用掛りとなったが、彼に対して、彦根藩が年寄たちを差しおいて2百目玉筒の製作をさせたために、年寄四家が訴訟を起こすという事件が発生した。これが彦根事件だが、彦根藩はつとに頭角をあらわしていた一貫斎の技量を高く評価し、年寄脇の身分であったにもかかわらず年寄と同格の待遇で藩へ出入りさせた。それに不満を持った年寄たちは彦根藩に抗議したが、藩はそれを受けつけず、逆に国友鍛冶の領内への出入りを禁止し、その後数々のトラブルが生じたため、年寄たちは江戸表への訴訟におよんだのである。村内での一貫斎の人望や職人としての技術力の高さ、そして恐らく年寄たちとは正反対であったろう彼の開放的・能力主義的な考え方に対する反感も含まれていたかも知れない。裁決は江戸町奉行所にゆだねられ、年寄2人と一貫斎が江戸に呼び出された。

しかし、一貫斎が彦根藩に個人的に出入りして年寄たちの了解なしに鉄砲の注文をうけることが、家康の定めた法度に違反するなどとした年寄側の主張は、それを実証できるだけの確かな根拠のないものであったため、訴訟内容は曖昧さを帯びたものであった。一貫斎と平鍛冶たちは逆に、年寄たちが今まで我田引水の陰謀をいろいろと企てて都合のいいように古い文書の改ざん等をおこなって、鍛冶職人たちを不当に支配してきたと反論し、不信任状を突きつけた。結果、年寄側の訴えは棄却され、年寄2人が処罰されて事件は終息した。判決理由は、年寄たちは技術進歩のための努力を怠り、特権に甘んじて国友村を衰退させた、ということだった。これを契機として年寄たちは没落し、約200年にわたって続いた独裁支配は崩壊した。それ以後、一貫斎は村の代表者の位置に立つこととなり、鍛冶職人の収入はそれぞれの腕と努力しだい、諸藩への個人的な出入りも可能となって、閉鎖的な陋習にとらわれ続けていた国友村にひとつの新生面が開かれたのである。こうした自由の獲得は、その後の一貫斎自身にも活発な行動範囲の広さをもたらしたと言えるだろう。

彦根事件によって初めて江戸に出た一貫斎は、裁判が長引いたことも含め約6年ほど江戸に足を踏み入れたが、その間、機会あるごとに積極的に未知の文化に接し、知識人たちと交流した。そして、天性の素質を一気に開花させ、「気砲」と称する空気銃を作って一世を風靡し、晩年に作った反射望遠鏡によって世界的にもまれな天体観測記録を残すにいたる。

平安が続く徳川の世にあって徐々に衰退を続け、やがて幕末・明治期の高度な西洋銃器の流入によってその名を忘れられていく国友村において、彼は最後の大きな光明をきらめかせるのである。

2. 国友一貫斎の出現

徳川時代に入って以来、戦のほとんどない天下泰平の世にあって、国友鉄砲鍛冶は需要の減少によって長い低迷状態が続いていた。そこに突如、国友一貫斎が現われ、鍛冶職人たちを督率し、たぐいまれな技術者として世に出た。彼は安永7年(1778)10月3日に、年寄脇である国友藤兵衛家の8代目当主・重倫のもとに誕生した。幼名は藤一、諱(いみな)は重恭(しげゆき)、一貫斎(いっかんさい)または眠龍(みんりゅう)と号し、鉄砲銘を能当(のうとう。「よしまさ」ではない)と称した。長男で、弟1人と姉妹3人がいた。当家では複数の当主が藤兵衛を名乗ったが、現在、一般的に国友藤兵衛といえば9代目の一貫斎重恭のみをさす。

|

(山縣岐鳳筆「夢鷹図」(部分。一貫斎の唯一の肖像画)、国友藤兵衛家所蔵)

彼は、もと国友村の年寄脇で金沢の住人になっていた国友次郎助に先祖の調査を依頼したが、それによれば、国友藤兵衛家の先祖は美濃国(みののくに・岐阜県)多芸郡志津(しづ)村の刀鍛冶である兼氏(かねうじ、通称は三郎)で、その血統かどうかの確証はないようだが、同国の刀鍛冶である兼若の子・藤内(姓は辻村)が永世年間(1504〜1521)に国友村に移り住んで鍛冶仲間に入り、藤兵衛家の初代当主になったという。兼氏は、屈指の刀匠である正宗(まさむね)の弟子として名高く、また藤内の兄弟の四方助を初代兼若として金沢で6代目まで続いた刀匠たちはいずれも名工として世に知られ、「金沢において兼若の刀を持っている者には、家禄が低くとも娘を嫁にやる」といわれる程だったという。辻村藤内は国友村で鉄砲鍛冶となり、将軍義晴に献上した鉄砲が「能(よ)く当たる」ということで、藤兵衛家は能当(旧字体では能當と表記)の銘をさずかったといわれ、代々、藤兵衛家の当主のみがこの号を用いた。一貫斎の体内には、こうした先祖たちの血が脈々と受け継がれていたのだろう。ちなみに国友鍛冶たちは各家がそれぞれ村内での姓を持っていて、藤兵衛家は辻村姓であった。

彼は若い時、父重倫から鉄砲製作技術を学び、また金工として有名だった辻源右衛門に弟とともに師事し、それらの基礎を積んでいった。しかし彼の若年時代については史料が乏しく、その頃から卓抜した能力の片鱗を見せていたのかどうかは分からない。

天明事件が落着する前年の天明6年(1786)、父重倫は隠居して名を藤内と改め、一貫斎は幼名をすてて、父が使っていた藤兵衛の名を踏襲した。そして寛政6年(1794)、17歳にして家督を相続し、9代目国友藤兵衛として年寄脇の職につき、その4年後に初めて弟子をとっている。この頃の年寄四家は、すでに鉄砲製作の技術を失って肩書きだけの存在になっており、21歳という若さで弟子をとったことからしても、一貫斎の技術はおそらく、その頃すでに村内の最高水準に達していたのではないかと想像される。そして34歳の時に、彼の才能を開花させる大きなきっかけとなる彦根事件が起こった。

彦根事件による彼の江戸滞在は、文化13年(1816)から文政4年(1821)の約6年ほどだったが、これは彼にとって留学と呼ぶにふさわしい経験となった。杉田玄白の「蘭学事始」には、明和の頃(1746〜)に西洋の珍しい器物が世人に持てはやされ、オランダ人や通詞(つうじ・通訳)の手によってさまざまな珍器が紹介されたと記されている。そうした状況が当時の日本科学界に革新的な芽吹きをもたらし、杉田玄白や前野良沢による「解体新書」の著作、平賀源内によるエレキテルの製作、司馬江漢や山片蟠桃らによるコペルニクス地動説の紹介などがなされた。そして一貫斎が江戸に出た頃は1700年代後半に流入した西洋技術が土台をなし、折りしもその開花の時期だったので、彼は嬉々として目新しい文化に接触したことだろう。彼は江戸で砲術・火術・鍛冶術などの専門分野はもちろんのこと、さまざまな科学技術に興味を持ち、積極的に知識人たちと交流し、旺盛な探究心と鋭い理解力をもって新知識を習得、高度な基礎を積んだものと思われる。

彼が江戸で接触を持ち、その後の業績に影響を与えた人物として、特に大きな存在だったのは、屈指の国学者で科学分野にも造詣の深かった平田篤胤(あつたね)、眼科医として高名であった山田大円、蘭学マニアだったという大身の犬山藩主・成瀬隼人正正寿(はやとのかみ・まさなが)、そして文化人としても知られる名君・白川藩第3代藩主の松平定信だった。

平田篤胤の「気吹舎(いぶきのや)門人帳」には、「文政三年庚辰(かのえのたつ・1820年)十月十一日、山田大円紹介、近江国坂田郡国友村、能当国友藤兵衛」(『平田篤胤全集』別巻、気吹舎門人帳p.259)と記され、彼の門人のひとりとして名が残っている。一貫斎が彼の家塾を訪れたのは道を学ぶためだったのだろうが、この両者は師弟関係というよりは親しい友人という間柄だったようである。篤胤は著書「気吹舎文集」の中で、一貫斎について次のように記している。

「彼は江戸に来て四年ほどであり、私とは別分野の人物だが、物の道理を窮(きわ)めることを好む者同士として、互いに気が合い、親睦を重ねた。彼は書物こそ読まないが、神道を尊んで私の教えを善しとし、語り明かして…」(『平田篤胤全集』第15巻、気吹舎文集p.353の意訳)

2人の交友と尊敬の様子が垣間見られる。篤胤は当時、世俗的な雑談に訪れる者に対し、「長談ご用捨(ようしゃ)下さるべくそうろう。…道義弁論の事においては、終日終夜の長談なりとも、少(いささ)か厭(いと)いこれ無くそうろう事」との一文を掲示して、たとえ自分の塾生であっても訪問を斥けていたという。そうした彼が、一貫斎とは「道理を好む者同士」としてたいそう気が合った。篤胤が一貫斎に送った文政9年(1826)9月5日の手紙には、

「相替わらず御もがきの由(よし)、誠に同病にござそうろう事、お察しの如くにそうろう。誠に千里を行く馬は有れども、其(そ)れを乗る伯楽(はくらく・人物を見抜く眼力のある人)なき事を古人も憤りそうろうは、尤(もっと)もなる事にて、〔中略〕世に真の目明(めあき)たる伯楽だにそうらえば、お互いにもがきは相止(あいや)みそうろう事なれど、是非なきものと歎息つかまつりそうろう事にござそうろう。ああ…。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.389)

などと、有能な人材がいるにもかかわらず人を見る目のある人物のいないことを、互いに嘆きあい、もがきあう奇才同士の、同病あい憐れむ心のつながりが見える。一貫斎の研究活動やその業績の中には、信仰心の深さや感謝の念がよく表われていて、彼の精神力の根底にあったのは悟道の心志であったといえる。それは篤胤との深い交流から影響を受けた面も大きかったであろう。

山田大円(明和2年〈1765〉〜天保2年〈1831〉)は一貫斎が江戸に出る前からの知友であり、著名な医師であった橘南谿(なんけい)に師事。近江国膳所(ぜぜ)藩の藩医という経歴を持ち、幕閣との付き合いが多かった漢洋折衷派の眼科医だった。一貫斎は大円について、「私ども、誠に兄弟の様、心安くつかまつりそうろう」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.168)と親密な付き合いぶりを国友次郎助あての書簡にしたためている。「日々の病人、凡(およ)そ百人より百八十人もこれ有り」ともあるので、評判の高い医者だったのだろう。江戸に出て以降、西洋科学の知識を得るにあたってはおもに大円を通じていたようである。特に空気銃「気砲」を作り上げるまでには、大円の助力が非常に大きかった。天文学に関する知識や情報を一貫斎にもたらして興味を持つきっかけを与えていた可能性もある。