国友一貫斎の銃砲製作

国友一貫斎の銃砲製作

1. 気砲の製作

気砲(きほう)とは、一貫斎が製作した空気銃の名である。空気銃は吹き矢から着想を得てヨーロッパで発明されたといわれる。日本への渡来は寛永年間(1624〜44)、オランダから徳川将軍家に献上された阿蘭陀風砲(オランダふうほう)が最初であったとされるが、渡来時期は確定されていない。一貫斎の著書によれば、風砲はウインドルウルとも称されていた。オランダ語で「windroer」と表記する。

一貫斎による空気銃の研究は、文化12年(1814)に始まった。彼に空気銃への興味を持たせたのは、当時京都に住み、眼科医として名をはせていた山田大円であった。一貫斎はこの年に初めて西洋空気銃に関する情報を大円からもたらされたようだ。その内容はまったく不明だが、おそらく、当時日本に入って来ていた空気銃の構造等を記した書物を、大円から見せられていたのではなかろうか。大円から得た情報により空気銃の研究を始め、まずは試作品の製作に着手した。そして翌年にはほぼ模型が完成し、小笠原相模守長貴(ながたか)が大坂定番の折りにこのことを上申して、相模守から製作の依頼を受けるにいたった。そうして1作目の製作が始まっていたのだが、そのさなかに彦根事件が起こって江戸への出頭命令がくだり、作業を中止していた。彼の手記「風砲製作伝来記」に、

「初発(しょはつ)、山田大円老、蘭人に承けそろう由(よし)、文化十一戌(いぬ)の年、同人より造り方伝来を請け、それより色々雛形をこしらえ、相(あい)伺い相談つかまつりそうろうところ、相違なく出来(しゅったい)つかまつり、工夫、相ととのいそうろう。同十二亥(い)の年、小笠原相模守さま大坂ご定番の節、右風砲出来方、伝来を請け、工夫つかまつりそうろう段、申し上げたてまつりそうろうところ、試みに壱挺仰(おお)せ付けられ、それより国元(くにもと・国友村)に於いて取り掛かり申しそうろうところ、同十三子(ね)の年のお呼び出しに付き、出府つかまつり、細工の儀打ち捨て置きそうろうところ、文政元寅(とら)の年中春、大円老出府に付き、右の段々、御屋敷さまへ申しそうろうところ、試みに壱挺仰せ付けならせられ、有り難く、早速取り掛かりそうろう。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.169)

と書かれているが、この文面にあるとおり、一貫斎が江戸に出たあとに大円も江戸に移り住んでおり、大円の取りはからいによって、老中・京極周防守高備(たかまさ)を通じて、思いがけず阿蘭陀風砲の実物を借り受けて修理する機会を得たのである。それは将軍家に伝えられていた風砲であった。

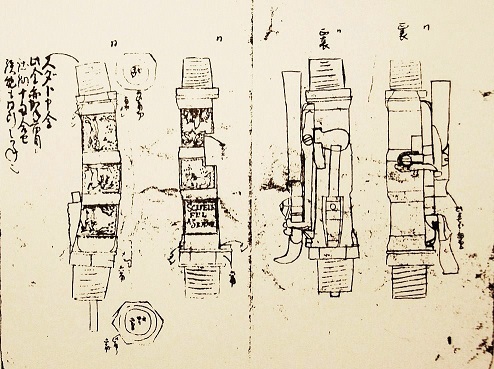

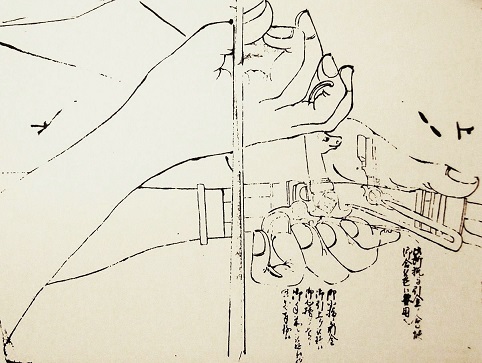

この風砲はすでに故障して久しく、優秀な職人たちに修理をさせたこともあったが逆に破損を大きくしてしまい、以来、再度の失敗による責任問題の発生を恐れたこともあり、安心して確かな修理を任せられる者が江戸にみつからないまま放置されていた。しかし、幸運にも一貫斎が江戸へ出て、のちに大円が江戸に移住してきた折りに大目付・仲川飛騨守と話し合い、大円を通じて内々に一貫斎が修理を仰せつかることとなったのである。文政元年(1818)10月のことであった。彼はその風砲を分解し、詳細なスケッチを残している。

|  |

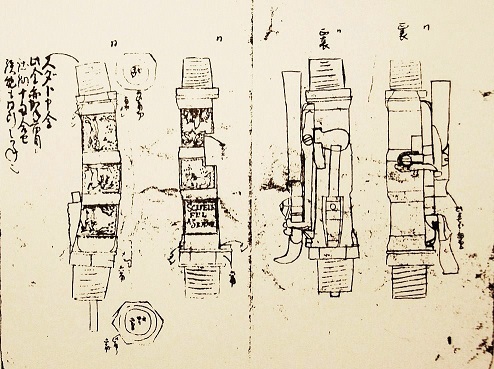

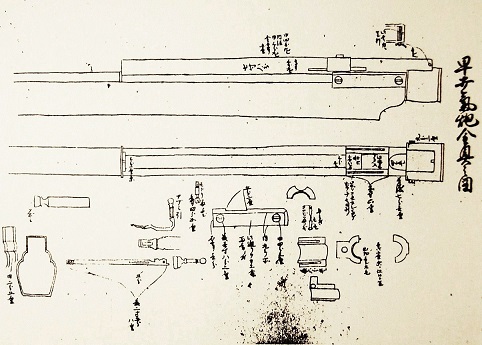

(阿蘭陀風砲の機関部スケッチと銘(SCHEIFFEL)。国友一貫斎文書より)

このスケッチにある「SCHEIFFEL」とは1700年代後半のオランダの銃砲工の銘だという。これは工房のブランド銘なのか職工の個人銘なのか。後者だとすれば、一貫斎が修理した風砲が寛永年間の渡来だとされている話とは一致しないことになる。

修理に先立ち、かねて彼の技能の優秀さを大円から聞いていた京極高備ではあったが、念のためにまず試作品を一挺こしらえて、それが成功したあとに修理に着手してはどうかと伝えて来た。一貫斎はその気づかいに感謝しつつも、江戸に来る前にすでに模型の完成におよんでいたことで自信を得ており、貸し出されていた風砲の詳細な分解図も冊子にして持っていたので、それに基づけば間違いはないと述べ、すぐさま修理に取りかかり、ひと月あまりにしてそれを終えたのである。

大円宅に泊まり込むほどに修理に熱中した経過が彼の手記に記されており、また修繕費用は炭や鉄の代金のみで充分であると言った点などには、彼の研究心の旺盛さと寡欲さがうかがわれる。

彼は修理した風砲を自分で試し撃ちしたが、その性能について、「武器として使えるものではない。一発目は古い木戸くらいなら貫通するが、二発目からは玉に力がなく、圧搾空気が持続せずして、竹の筒に紙を込めて放つようなものだ」とか、「小児の玩具にひとしい」などと評している。しかし空気の圧力によって鉛の玉を発射させる風砲の巧妙な構造にはたいそう感動し、それに改良を加えて威力を増強させ、模倣の域を越えて風砲にまさる実用銃器を独自に作りたいと欲した。

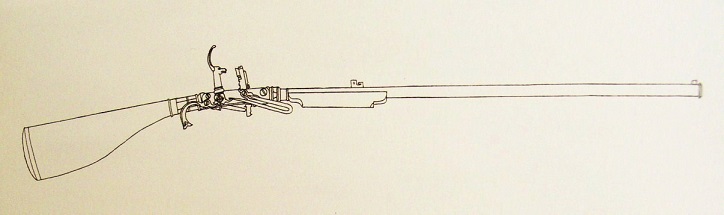

修理が終わって早々、京極高備から内々に風砲の注文を請けた一貫斎は、初めて本格的なオリジナルの製作に取りかかり、文政元年(1818)11月1日に着手、翌年3月9日に完成し、納品することができた。これが初の国産空気銃となったのである。口径11ミリ、玉目は1匁5分、長さ1.42メートル、鉄の銃身に白檀皮包、そして撃鉄にキツネの姿を施したものだった。彼はこれを風砲ではなく気砲と名づけた。「気を込めて発する鉄砲である」として、あえて理論的に歩を進めたのだろう。また、彼は100回単位のポンピングごとに気圧の度合いを記録した。空気圧という概念がまだなかった当時の日本において、彼は空気を重量としてとらえて数量計算し、それを器物の製作につなげた初めての人物となった。気砲の製作によってその空気圧の原理は世間でも応用されるようになり、無尽燈と呼ばれる自動給油型ランプ(後出「多彩な発明・考案」の項参照)などの開発とその広範な普及へとつながっていく。

この気砲は、彼自身「阿蘭陀風砲に数十倍まさる威力を得た」と自負するほど、軍用に使えそうな性能を有していたため、これを手にした京極高備は、これが普及するうちに幕府から政治的な危険視を受けて製作禁止を命じられる可能性が高いとして、「風聞は致さぬように…」と述べ、一貫斎が江戸へ出る前に製作を依頼していた小笠原相模守も禁止になってしまう前に私にも作ってくれと言ったという。空気銃の魅力と製作禁止の恐れとで揺れ動いたさまが見てとれる。

しかし気砲の噂はたちまち伝わって、水戸の徳川斉脩(なりのぶ)らをはじめ諸侯からの注文が殺到した。そして一貫斎の住まいを訪ねて門をたたく人が多くなり、いちいちその対応に時間をさいていられなくなった時、彼は「気砲記」と題する一書を著して気砲に関するあらましを公表した。その序文で、製作にいたるまでの経緯と気砲の性能、この書物を著した目的を記し、本文では気砲の全体図、各部品の図とその名称、手入れの方法、空気圧搾ポンプの構造および組み立て方、空気の圧入方法、気砲の構え方や引き金の引き方にいたるまでを公開した。序文の文末には文政2年春とある。同年5月24日には老中・酒井忠進(ただゆき)の邸宅へ行き、忠進と家老や用人らの前で御前射撃を披露して見事に的へ命中させ、「国友鉄砲は名人だ」「大感心を致した」などと称讃の言葉を受けている。その翌日には老中・松平乗保(のりやす)の屋敷でも射撃を供覧した。松平定信には同年の末に射撃を上覧したが、定信はその功績を嘉し、白銀7枚を授与した上で1挺の作製を依頼した。

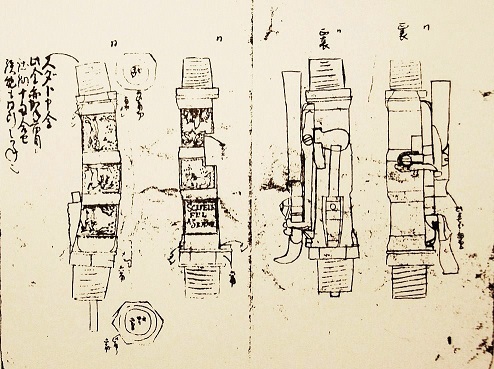

ちなみに気砲の機関部にある撃鉄のキツネ頭の装飾は、一貫斎のオリジナルデザインではなく、阿蘭陀風砲にもほぼ同様のものが付いている。一貫斎は「気砲記」でこれを“狐”と記しているが、阿蘭陀風砲の撃鉄が何の動物を模したものであったかは分からない。

|  |

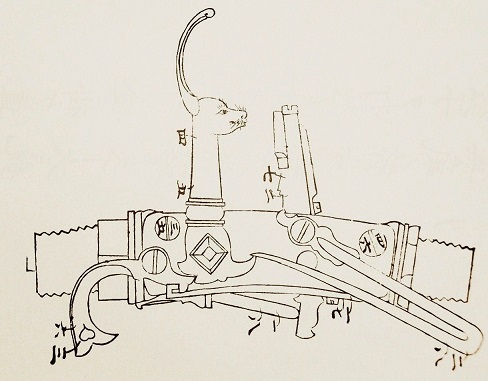

(左は気砲の機関部、右は構え方の図、『江戸科学古典叢書』第42巻「気砲記」より)

|

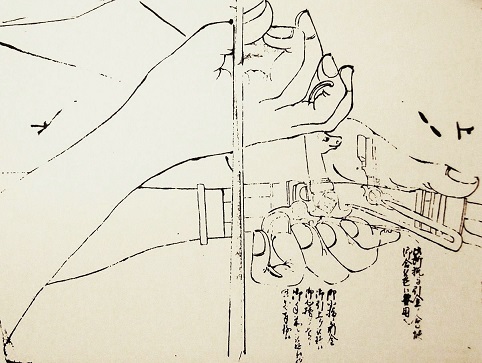

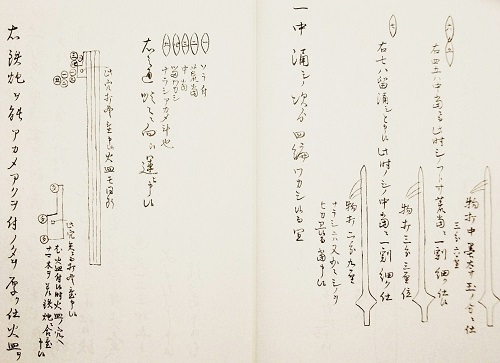

(「御風砲弁記」にある機関部の操作方法の図、国友一貫斎文書より)

|

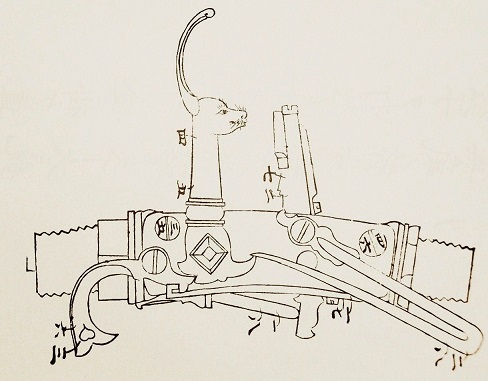

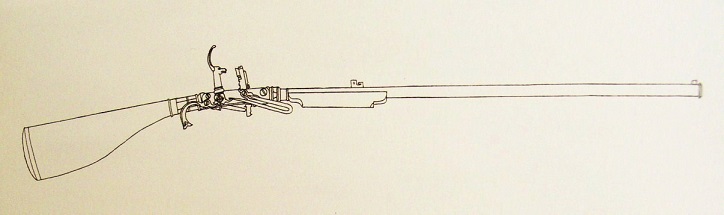

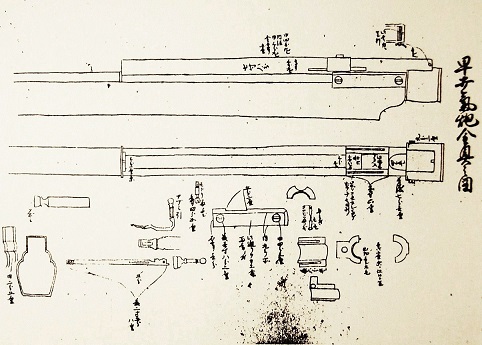

(全体図、「気砲記」からの模写。きまぐれ睡龍筆)

ここに「気砲記」の序文を、少し現代語訳風に訳して掲載する。

「 気砲記序

蘭名ウインドルウル 俗に風砲と云う。

昇平(平和な世)久しといえども、安んじて忘危せざるは聖人の重戒なり。故に人々、武術を廃せず、就中(なかんずく)、銃砲の伎(わざ)最盛に行わる。種々工夫、便利を尽くせり。予(われ)嘗(かつ)て蘭人携え来たりし気砲のことを聞くに、銕嚢(てつのう)中に気を集め、是(これ)を銃箇(筒か?)に培続して之(これ)を打ち放つに、其(そ)の銃力、三四分許り(1センチ位)の板を九尺程(約3メートル)へだて之を試みるに、鉛子(えんし、弾丸)忽ち板を穿(うが)つ。勿論、火薬を用いず火縄を仮らず、誠に奇々妙々の術なり。然れども、其の制(性能)、二発にて気皆な散り尽くす。三発は打ち難し。故に武用の備えにならず。徒(いたず)らに小児の弄びにひとし。実に不用の品なり。されども、余(われ)其の機巧の術に感じ、若しこれに工夫を加えば、武用万分の一にも補い無きにあらずと、千辛万苦、其の理を推し窮(きわ)め、且(か)つ、知己の人・山田大円子(氏)に謀り、蘭人旧制の上へ別に新意を加え、制作せり。今試みるに鉛子遠く奔(はし)り、堅木必貫、打ち放つの数、蘭制に於ける数十倍と云うべし。然れども、是等(これら)の小技、何ぞ深く論ずるに足らんや。今此(こ)の書を著述するも、自ら奇功にほこる(誇る)に非ず。只、近来此(こ)の気砲の制を聞伝え来たり問う人、日々門に満つ。一々対(こた)うるに暇なし。故に自らこれを図写し、四方好事人(こうずびと)の求めに応ずと云爾(しかいう)」。(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.181および『江戸科学古典叢書』第42巻p.173)

「気砲記」は、それ以前に書いてあった「御風砲弁記」と「風砲弁記」という2冊を一般向けに抄本しなおしたものである。これによって、さらに気砲の評判は一貫斎の名とともに人々の間に広まった。平田篤胤は、一貫斎に求められて「真金(まがね)の鏡に添ふるふみ」という一文を記し、「近ごろ、西洋の国から風砲という火力を使わずに空気を込めて放つ鉄砲の、形ばかりはそれらしい物の渡来していたのを見て、(一貫斎は)元々こよなく工夫をこらす人であるので、なお色々と試行して、遂に大変奇異なほどの風砲を造り出した」と述べた。後年の文政6年には「気砲図説序」という文を書いて一貫斎に贈った。斎藤月岑(げっしん)が著した「武江年表」や「百戯述略」などにも「気砲記」から引用した記事が見られ、世間の話題にのぼったさまが垣間見える。火薬の爆発音がしない気砲は、当時としては常識を超えた奇異な銃器として知られていったものと思われる。製作費は文政3年時点で1挺35両であった。

しかしその頃、ヨーロッパで軍事用に使われていたというコントリーナ型空気銃は、鋳鉄製の耐圧フラスコを用いて、2,000回のポンピングを行ない、直径13ミリの鉛弾を20発連射することが可能であり、その初速は300m/秒に達し、戦場での有効射程距離は80〜120メートルだったという(『江戸科学古典叢書』第42巻解説p.13)。気砲の射程距離は不明だが、気砲が作られたころには、ヨーロッパではさらに高性能の空気銃が開発されていたのである。一貫斎は初めて目にした阿蘭陀風砲を「玩具にひとしい」とした。この風砲は数十年前に作られたモデルであって、老朽化も加わっていたと思われる。彼の言葉をして、最新の銃器に関する情報のなかった鎖国時代ゆえの酷な評言であったと解説している論文などもあるが、「気砲記」等の文面を見ても、彼の言葉は自分が修理を手がけた風砲への評言であって、当時のヨーロッパのレベル自体を玩具並みと評した訳ではなかったのではないかと思う。

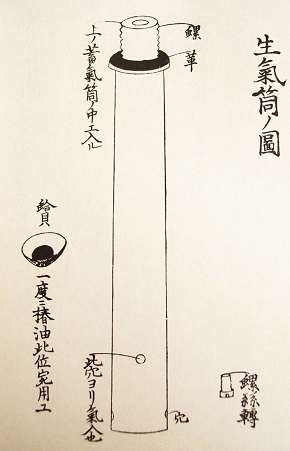

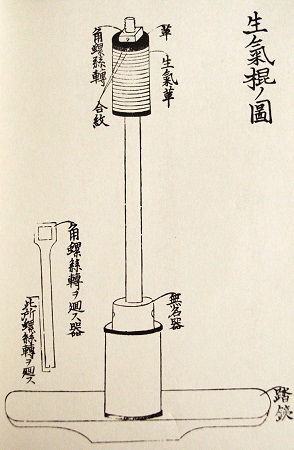

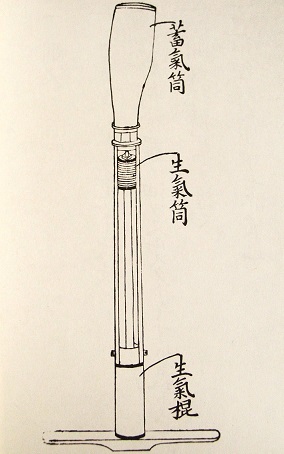

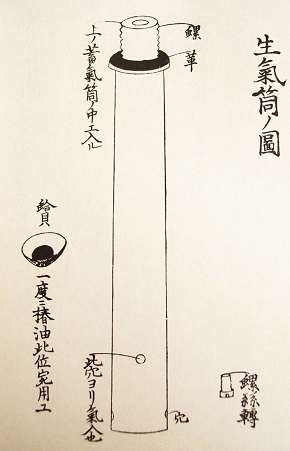

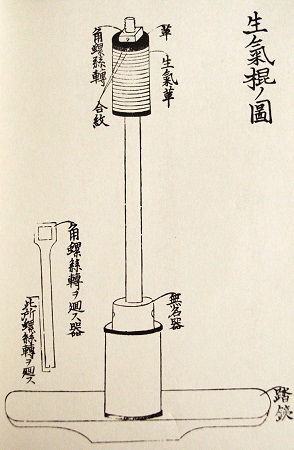

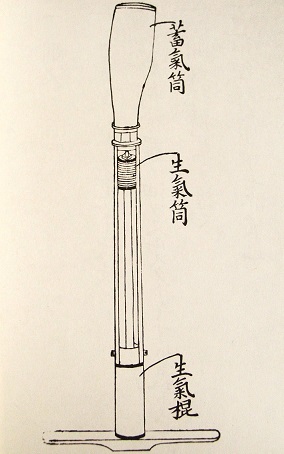

いずれにしても、ポンピングの回数の多さからして速射性には難があっただろう。当時の西洋空気銃や気砲がどれほど実戦での利用価値があったのか。ヨーロッパでは実戦でなく射撃訓練用に使われていたらしいという話もある。ちなみに気砲の空気充填方法は、生気筒と生気棍という両足用踏み板付きの棒状ポンプを直立させ、上部先端に銃床(蓄気筒)を取り付けて300〜400回くらい上下させるという、なかなか手間のかかるものだったようだ。一貫斎が書いた使用説明には、「百くらいの所はそれ程におもくも御座なくそうろうあいだ…二百くらいよりはよほど強く下へ御おとし遊ばされ…重く相(あい)成りそうらわば御二人がかりに遊ばさるべくそうろう」(葉山野内宛て書簡、『江戸時代の科学技術 国友一貫斎から広がる世界』p.176より抄出)などとある。

|  |

(生気筒(左)と生気棍(右)の図、『江戸科学古典叢書』第42巻「気砲記」より)

|  |

(生気之法(空気の充填方法)の図、『江戸科学古典叢書』第42巻「気砲記」より)

気砲を発明だと言う人もいるが、彼自身が「気砲記」で、「新意を加え、制作せり」と書いているように、改良であって発明ではないと考えるのが妥当だろう。一貫斎はその後、さらに気砲の改良を重ね、最終的には「早打気砲」の開発をなし遂げた。これは銃身上部に弾倉を設置し、約20発の連射が可能となるように威力増強の工夫をこらしたものだった。短い年月のあいだに、彼は独学・独力によって、「玩具なみ」であった旧式空気銃の性能をヨーロッパの最新レベルに少なからず近づけたと言っていいのではないか。

|

(早打気砲の金具の図、国友一貫斎文書より)

一貫斎の気砲製作から以後、讃岐(さぬき・香川県)馬宿の久米通賢や信濃(しなの・長野県)松代藩の片井京助らの砲術家がそれぞれ競うように独自の空気銃を作り始めたのだが、製作当初に懸念されたとおり、文政4年(1821)、一貫斎に対して気砲の製作に関する次の申し渡しがなされた。

「 申し渡し

せんだって相(あい)届きそうろう速水(国友)藤兵衛気炮張り立て(製造)の儀、お届け申し上げそうろうところ、伺い書差し出すべく、有田播磨守殿、相達せられそうろうに付き、伺い書差し出し置き申すところ、右気炮張り立ての儀、以来無用(以後禁止)に致すべき旨、申し渡しそうろうよう、大久保加賀守殿仰(おお)せ渡されそうろうあいだ、これにより、申し渡しそうらえば、その意、藤兵衛へ右のおもむき申し渡すべくそうろう。以上。」(『江戸科学古典叢書』第42巻解説p.14)

気砲完成の翌々年の申し渡しだった。一貫斎は、文政2年3月の気砲の初完成以来、3年に満たない期間で禁止を告げられたようだ。これがごく短期間の限定的なものだったのかは分からない。文政7年には久米通賢が空気銃を作っており、文政末〜天保の初め頃には一貫斎への注文記録が見られるようになるというから、禁止はほどなく解かれたのだろうか。加賀藩前田侯に早打気砲を納入した文政9年と見られる記録などもある。しかし、気砲の製作費の高騰、さらに幕末期のヨーロッパ式新銃器の流入によって気砲は人々の関心からだんだん遠ざかり、諸侯宅の一室を飾るだけの装具と化していった。国産の空気銃は、実用面での目立った活用を見ず、そして後世に銃器としての技術的進展もないまま輝きの歴史を終えた。

現在、東京国立博物館、国立歴史民俗博物館、松浦史料博物館、そして国友町の国友源右衛門家などに、一貫斎の銘のある気砲が伝存している。

2. 鉄砲製作法の規格統一

文化年間(1804〜)前期ごろ、それまで天下泰平のぬるま湯の中にあった日本で、にわかに外国に対する軍事的な不安が生じていた。その頃、樺太や長崎などの周辺海域にしきりに外国船が出没し、略奪などの事件を起こしていたのである。

文化3〜4年、ロシアからの通商の申し入れを幕府が断ったことによりロシア船による樺太やエトロフ島での襲撃事件が起こり、同5年10月には長崎港にイギリスの軍艦フェートン号がオランダ船に偽装して侵入し、オランダ商館員を捕らえるなどして薪や水、食糧などを要求、従わなければ港内の日本船や中国船を焼き払うと威嚇する事件を起こした。特にこのフェートン号事件の際には、脅迫に憤慨した長崎奉行の松平康英(やすひで)がフェートン号の焼き打ちをこころみようとしたが、長崎警衛の当番であった鍋島藩が泰平に安んじて兵力を縮小してしまっていたため、襲撃できるだけの能力がなく、無体な要求を聞き入れざるを得なかった。その責任を取って、松平康英と鍋島藩の家老ら数名が自害するという悲惨な結末となった。

かねて安永(1771〜)の頃から、オランダ商館員たちを通じて海外の情報、特に北方におけるロシア人南下の情報が日本に伝えられ、「海国兵談」で知られる林子平らによって沿岸防備の必要性が唱えられていた。そして、林子平を蟄居(ちっきょ)に処したものの、子平の主張から刺激を受け海防論に深い関心を持っていた白川藩主の松平定信は、江戸湾の防備計画を立てるために伊豆・相模地方の巡検を行ない、文化7〜8年にかけて砲台の築造とその増設を行なった。のちに老中をやめて隠居してしまったので彼の立てた防備計画は中断していたが、フェートン号事件などの頻発によってにわかに海防必需の声が高まり、定信の計画が復活して、白川および会津の両藩に江戸湾の防備が命じられた。一貫斎が彦根事件で江戸へ出たころは、あたかもそうした海防の急務が世論として沸き立つさなかだったのである。

一貫斎は江戸滞在中、松平定信からの厚遇を得ていた。定信は、万が一の国難をしのぐための基本的な戦略兵器のひとつは鉄砲であると考えており、それを整備するために、一貫斎に対して鉄砲製作法の規格統一化を依頼した。定信は文政元年(1818)12月6日、御側用人で砲術にくわしい首藤金八を、早馬を駆って一貫斎のもとに遣わし、まずはいくつかの鉄砲関係の質問をした。国友次郎助に宛てた一貫斎の手紙(文政2年正月15日)によれば、その経過は次のとおりである。

「去る十二月六日、越中守さまご隠居松平楽翁(らくおう・定信)さま…右お側役衆首藤金八殿と申す人、是(これ)は中島流炮術家にて、此(こ)の節房州(ぼうしゅう・千葉県)お手当て(海防整備)お台場掛り仰せ付けられ、まかり出でこれ有りそうろうところ、この人、炮術鉄炮の儀に付き、十二月六日に楽翁さまへ伺いにまかり出で被(ら)れそうろうところ、右お尋ねの儀、はなはだむつかしき事どもにて、楽翁さまにもご存知これなくそうろうに付き、幸い、国友藤兵衛儀出府つかまつり居りそうろうあいだ、これへお尋ねそうろう段、仰せ聞かされ、お諚(おおせ)を受け、金八殿より早馬にて会所へお越し、もっとも楽翁さまより種々のご難問お尋ねに付き、委しく私どもお答え申し上げそうろうところ、はなはだお悦びにて、その旨、早速申し上げられそうろうところ、翌七日、又々金八殿お使いにお越し、楽翁さま大いにご感心遊ばせられ、厚きお悦びの由、右に付き、何卒書面につかまつり伝来致し呉れそうろう段、御意(ぎょい)の趣き申し聞かされそうろうに付き、私ども誠に冥加(みょうが)に相(あい)叶いそうろう儀、もっとも鉄炮の儀は、往古(おうこ)より未だ法仕立てはこれ無くそうろうに付き、年来工夫つかまつり、壱分玉より拾貫目玉までに万事に法を立て、譬(たと)えお手当ての節、鉄炮職の者人々少なきにて差し支えそうろう節、右の書物を以って、お役人方ご下知(げち)これ有りそうらえば、いか程の大筒にても張り立ても出来(しゅったい)つかまつり、その外、張り立て・鍛え方・わかし方にて筒の強きよわき事、併(あわ)せて炮術の元、万事、往古よりこれ無くそうろう。新規の工夫仕法を立て、何卒、折りを以って支配までお聴きにも入れたく志願のところ、右ご太主さまお好みに預かりそうろう儀、私、冥加相叶いそうろう儀に御座そうろうあいだ、委しく相認(したた)め上納つかまつるべくと申し上げそうろうところ、甚だお悦びにて、又八日にお使い下され、十日に築地御殿へまかり出でそうろう段、申し越し、十日に右書物相認め持参つかまつりそうろうところ、私、書面出来兼ね、四つ(午後10時頃)前に漸く出来つかまつりそうろうところ、その日、御殿お直しにとつ(突?)にてお下屋敷へ入らせられそうろうところへまかり出で、弊印とどまり、右の書面ご覧の上、今日、俄かに下屋敷へまかり出でそうろうあいだ、重ねてお目見え下されそうろう段、申し聞かされ、結構なるお料理頂戴つかまつりそうろうところ、又十二日に首藤金八殿お使いにお越し、楽翁さま御意の趣き、年来鉄炮の儀を取り調べそうろうところ、是までえとく(会得)致さずそうろうところ、このたび書面にてはつめい(発明・明確になる)致し、厚く忝(かたじけな)く、もっとも公儀お手当て等蒙り、この方の為にてこれ無く、公儀のおん為に相成り、厚く忝く、「能(よ)く鍛錬を致された。まれ人(稀な人物)だ」とご感心のお答え蒙りたてまつり、御意そうろうて、絹地にご直筆の御書にて、ご年来、楽翁さまお取り調べのところと私ども工夫のところとがつた(伝)いつかまつり、人の知る事少なき事を伝わせられそうろうと申す儀をお認め、拝領つかまつり、ほか、ご直筆御書壱枚、併せて私ども先祖拝領の能当(のうとう)の能の字を書判遊ばせられ下し置かれ拝領つかまつり、その上、白銀七枚拝領つかまつり、首藤氏より金百疋頂戴つかまつり、誠に天命に相叶い、外聞・実意とも、細工冥加に相叶い、末代の規模に相成り、有り難き仕合わせに存じたてまつりそうろう。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.205〜)

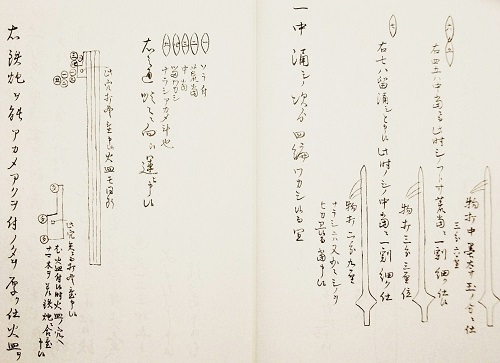

かくして、4日ほどの日数にして「大小御鉄砲張立製作(おんてっぽう・はりたてせいさく)」と題する1冊の技術書が書き上げられ、定信へ献上するに至ったのである。この書物には鉄砲の完成品の全長と重量、口径、射程距離、各部品の寸法と重量、鉄の鍛錬・溶接の方法、鉄・木炭の材料の見積り、各種鉄砲の製作に要する人数などの詳細が示され、1匁玉から10貫目玉までの製作方法を記している。総論としては次のとおりである。

一、鉄砲の製作方法は古来より一定しておらず、各人によって作り方がまちまちであるため、材料や費用の相違、完成品の良し悪しの差が生じて、海岸防備に際しては不便をもたらす恐れがあり、長年にわたって工夫をこらし製作方法を統一してあった。

一、当時の常識として、「真鉄およそ、幅一尺弐寸、厚さ八・九分にて右(みぎ)真造そうろう事、はなはだむつかしく、右に付き、張り筒は“一貫目玉かぎり”と一同相(あい)心得、古来より申し伝えまかり在りそうろう」とされていたのが、長年の工夫により十貫目玉という口径の大きい大砲の製造も可能になった。

一、海岸防備に際しては、この書物をもって役人が指示をすれば、鉄砲作りの経験のない鍛冶職人であっても、大小の鉄砲を自在に製作できる。

|

(国友一貫斎文書「大小御鉄砲張立製作」より)

つまりこの書物は、鉄砲の性能や製作費用を一定化させ、工業動員による大量生産を可能にして、鉄砲製作を近代的な工業技術へと飛躍させることができるという、秘伝・門外不出の家内工業的スタイルが通常だった当時としては常識破りと言える画期的なものだったのである。

この書物の文面からすると、彼は松平定信から依頼を受けるより前から海防の必要性を感じていたようだ。国友一貫斎文書の中には外国船に対して海中から攻撃するための潜水艇の想像図なども含まれていることから、海防への深い関心があったのだろう。また鉄砲製作法の不統一とその門外不出という、閉鎖的な秘伝の慣習に疑念を持って、技術の公開に備えていたらしいことが分かる。低コスト・高品質・情報公開への備えだ。事実彼は、「鉄砲製作には元来秘密なし」という考えから、鉄砲作りの方法を多くの徒弟に伝授して世に送り出し、気砲の製作方法も惜しむことなく弟子たちに教え、公表している。そして、定信の依頼によってすぐさまこの1冊を著したことからも、彼の旧習にとらわれない開放的・先進的な精神がうかがわれるのである。

国内最高のレベルにあった国友村に生まれてその技術を学び、また自ら進んで荻野流・種子島流・南蛮流・星山流・米山流など多くの砲術も学び、そして気砲の開発をもなし遂げた。そうした彼の手による「大小御鉄砲張立製作」という1冊は、当時としては国内の鉄砲製作技術の集大成であり、唯一の一般向け実用書であったと言ってもいいだろう。そしてまた、当時、文献として残す努力がほとんどされていなかった鉄砲の製造方法、とりわけ荒巻(あらまき)・二重巻張(まきばり)による製法などを、彼の1冊のお蔭で現代の我々は知ることが出来るのである。

しかしこの規格統一の先進的な試みも、気砲と同様、西洋の鉄砲技術との比較の上では後進的なものだった。西洋における火縄銃の歴史はさほど長くはなかったようで、このころには火縄を使わない撃発式発火装置、腔線(銃身内につけるらせん状のみぞ)、遊底(銃尾の閉鎖設備・発火装置・薬きょうをはじき出す装置)による弾丸の装てん装置、および雷酸水銀の爆発力を用いた雷管の発明がすでになされていた。火縄銃は風雨に弱いなどの致命的な欠点があり、実戦においては充分な役割を果たし得なかったのだが、西洋でのこれらの発明により、アメリカでは1800年頃までに、レバー・コック・ボルトナット・銃身・銃床などの部品の精密な規格化と、旋盤・圧断機・形削機・中ぐり盤・研磨盤などの銃器専用の機械による互換式生産に成功しており、合理的な大量生産方式が確立されていたという。一貫斎がいかにとび抜けた技術者であったとしても、狭い鎖国日本の悲しさで、彼の集大成としての1冊も西洋レベルからみれば遅れたものだった。それは、幕末維新期の西洋銃器の流入により、その性能の高さに国内の銃砲が圧倒されていく結果に顕われていく。

そしてそのような彼の1冊さえも、それに基づいて鉄砲の大量生産が行なわれたという記録はない。気砲の製作禁止にも見られるように、この1冊も当時の幕府には受け入れにくいものだったのだろうか。殺傷能力のある気砲が持てはやされて世に流通したり、鉄砲製作未経験の職人でも鉄砲を作れる技術書が世に出ることは、幕府にとっては内政上の不安につながるものだと判断された可能性はある。この書物はほとんど残っていないが、それは幕府からの禁忌を避けるために当初から必要最小限の扱いにされたからだろうと推測できる。

当時は、彼の先進的・合理的な発想や実行力に為政者たちがついて行けなかったのだろう。のちに平田篤胤とともに洩らす「千里を行く馬は有れども乗る伯楽なし」という嘆きも、そのような閉鎖的な状況から発せられたのかも知れない。彼の苦心の1冊は、松平定信と加賀藩の前田侯へ献上されるにとどまったらしく、人知れず埋もれていってしまったようである。現在、この書物の原本は長浜市の指定文化財になっている。