多彩な発明・考案

多彩な発明・考案

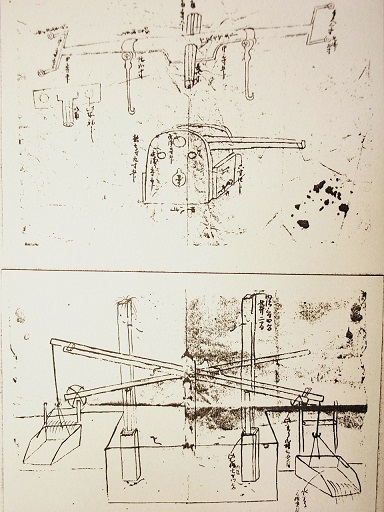

1. 鋼製弩弓の製作

一貫斎は気砲の製作に引きつづき、鋼製弩弓(はがねせい・どきゅう)というものを作った。これは気砲と同様、火縄銃に劣らない威力をもつ武器を目指したものだった。そのきっかけとなったのは、松平定信から注文を受けた気砲が完成し、それを上納した文政3年(1820)に、定信が一貫斎に孔明弩(諸葛弩〈しょかつど〉ともいう)について質問をしたことだった。それは、「昔から様々な弩弓が伝えられて来ているが、その中に孔明弩というものがあり、通常の弩弓と違って一発ごとの矢継ぎをする必要がなく、付属の箱から矢が自動装填されて連続発射が可能なものである。しかし、いずれの弩弓も射候精度(命中率)に難があり、孔明弩でさえその欠点ゆえに玩具の域を越えていない。これに工夫を加えて武器として実用に堪えるものに出来ないだろうか」というもので、この言葉を受けて一貫斎は鋼製弩弓の製作に着手した。

鋼製弩弓は、海岸防備に際して鉄砲を量産した場合、使用される火薬が莫大なものになるであろうことから、その節約の助けとするために作り始めたものであった。そして、鋼(はがね)の焼き入れに苦心した末に、強い弾力を持たせることに成功して完成に至った。彼の手記にその概略が記されている。

「このたび、始(初)めて製造つかまつりそうろう弩の儀は、せんだって江戸表にて松平楽翁さまへ気砲上納つかまつりそうろう節、楽翁さま仰せ付けられそうろうには、往古より弩に品々これ有り、中にも孔明弩と云うを(は?)、矢継ぎこれ無く、一発毎に箱より矢落ち来たりそうろうようの品もこれ有りそうろうところ、何れも業(わざ)は云うに及ばず、四・五間(1間は約1.8メートル)の所にても当り兼ね、畢竟(ひっきょう)、手遊び同様の物にてこれ有りそうろうあいだ、今少し業(わざ)等も用いられそうろうようにも相(あい)成るべくよう、そのほう工夫すべく由(よし)仰せ付けられそうろうに付き…」

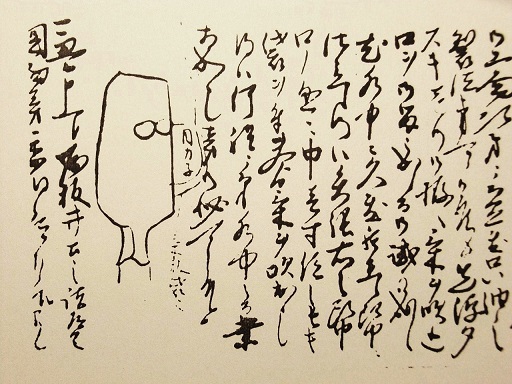

「…その後追々相考えそうろうところ、元来、弓は弓の中墨に弦掛り、矢は弓の横手に附けそうらえども、手練の活を以ってその当り附き申しそうろう。弩は台の横より弓を通し、その弓の上を矢は通り申しそうろうあいだ、弦は台を摺り、勿論かつも御座なくそうろうゆえ、矢の弦はなれの時、矢しゃくれそうろうに依(よ)って、当り定まり難く、猶(なお)、間数(距離)も通り兼ねそうろうゆえ、先ず弓は縦弓につかまつり、矢は弓の中墨を通り、もっとも大弓にてカタ(堅)物を射申しそうろう時、弓を推す手の心持ちにてカタ物貫けそうろう由、弓術家に承りそうろうあいだ、この弩にその味合をゼンマイ(バネ)仕掛けにつかまつり、弦を掛け申しそうろう時、弓一寸五分ほど前へ引き附け、弦はなれの時、又、弓を壱寸五分ゼンマイにて向(さき)へ推す、この仕掛けにて矢のサエ(冴え)格別に相違つかまつり、又、当りは目当てを立て、七間半・十五間・二十間・二十五間と出合を定め、段々相様し申しそうろうところ、当りは誠に鉄砲に格別相違つかまつらず、業(わざ)は強き弓に同じ。然るところ、竹にてこしらえ申しそうろう弓にて相掛け試し申しそうろうところ、荒木の弓にては暑に用いられず、漆塗(ヌリ)につかまつりそうろうても日々相用いそうらえば、次第に力劣え、又、一日の中、朝と昼・夕と、弓に強弱御座そうろうて、とてもこまかなる次第、定まり難くそうろうに付き、又、段々相考え申しそうろうて、この度、鋼の鍛い弓につかまつりそうろうところ、この鍛(きたえ)加減、誠に難渋にて、弓を半月に引きそうろうてオレズマガラズと申すところ、甚だむつかしく御座そうらえども、追々相試し、漸(ようや)く壱挺出来(しゅったい)つかまつりそうろうあいだ、別紙に大図つかまつり、差し上げたてまつりそうろう。以上。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.259~262)

彼は、従来の弩弓の欠点を次のように理解していた。

一、弩弓が命中しにくい理由は、矢に働く弦の弾力の方向線が矢の軸線と一致しないことである。それは弓に幅(太さ)があるためだが、ゆえに弦離れの際にいわゆる矢シャクレが生じ、飛行方向が狂う。

一、手弓は弓をにぎる手の押しの強さによって矢が射力を持つが、機械的な弩弓は押しと引きつけが弱く、弓の弾力不足も重なって、充分な射力を与えることが出来ない。

一、通常の弓は、盛夏あるいは湿気の多い時候により、または晴雨・朝夕の違いによっても、弾力がいちじるしく変化してしまう。

そして、これらの欠点を除去するために、彼は次のような工夫を施した。

一、弦の弾力を一定にして矢の飛行方向を正確にさせるため、弓体を中心からふたつに分け、その間(真ん中)を矢が通るようにした。

一、銃身内部に小さなバネ(ゼンマイ)をひとつ組み込み、弦を張って手前に引きつける時にバネが圧縮されて、弦をはなすと同時に圧縮分の1寸5分(4.5センチ)ほど矢を前方に押し出して威力を増加させた。

一、気温や湿度などの影響をほぼ受けない鋼(はがね)を使って弓体を作り、鋼の成分・焼き入れの仕方・火加減・焼き入れ用の温水の温度などの研究の末、半月状にしならせても弓が曲がったり折れたりしないようにさせた。

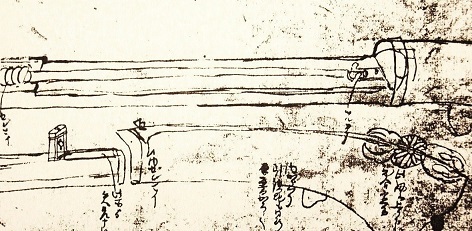

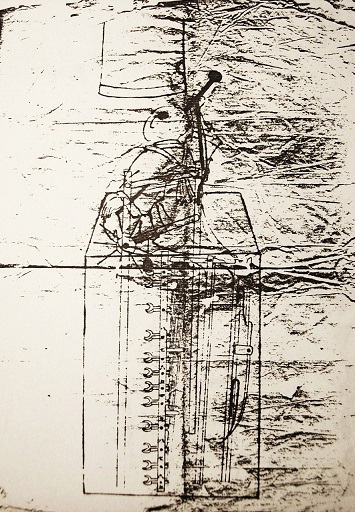

|  |

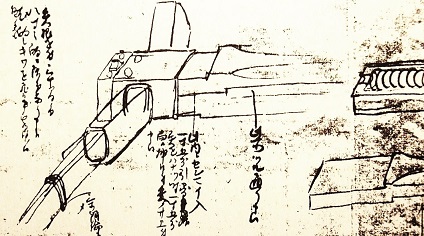

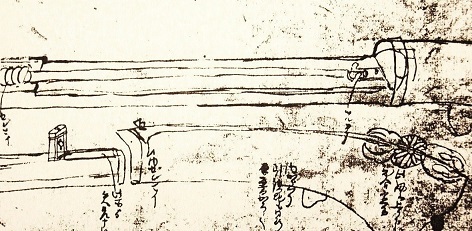

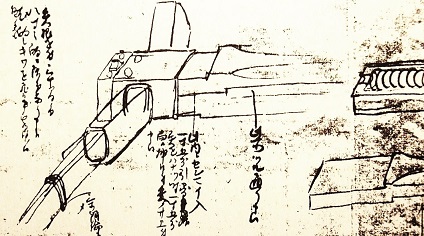

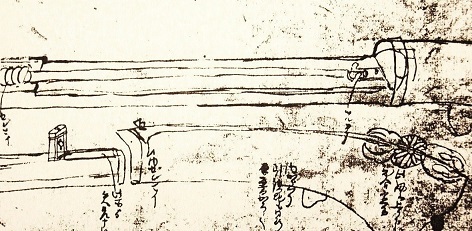

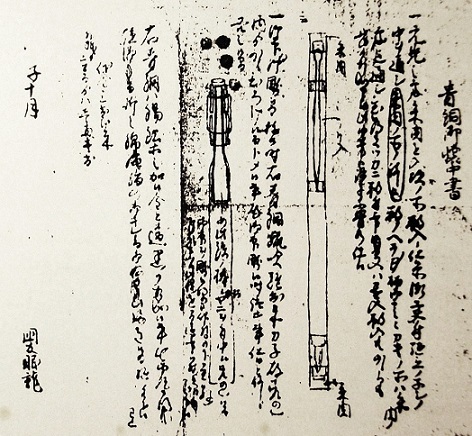

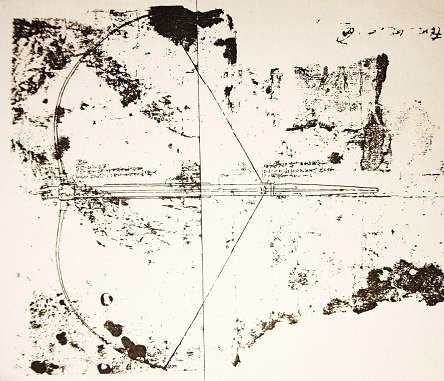

(ゼンマイ〈バネ〉仕掛けの図、国友一貫斎文書より)

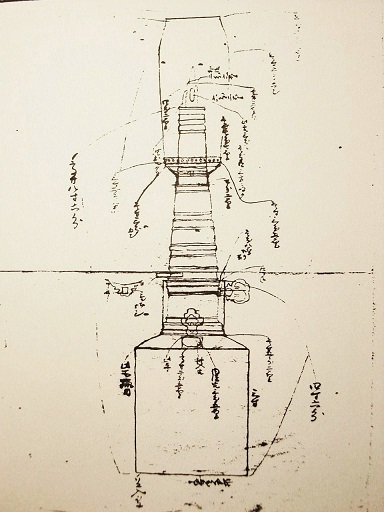

|  |

(鋼製弩弓の図(左)と構えの図(右)、国友一貫斎文書より)

弩弓の素材として鋼を使い、内部にバネを仕込んで威力の増加をはかるという発想とその実現は、日本では初めてのことだったかも知れない。鋼の鍛錬やバネの製造などは、特殊な知識と技術がなければ不可能であり、当時の通常の弓職人にはそうした発案をしたとしてもなかなか実現できる能力はなかったであろう。

この鋼製弩弓は、着手から5年もの年月を経て完成した。献上の記録としては加賀藩前田家への上納が知られるが、下総(しもうさ)古河藩の鷹見泉石(たかみ・せんせき、国宝の肖像画で有名)を通じて古河藩主にも上納された可能性を示す古文書がある(『江戸時代の科学技術 国友一貫斎から広がる世界』p.178)。鉄砲製作法と同様、製作方法を体系化すれば量産も可能であったろうが、機能上何らかの支障があったのか、コスト面での問題があったのか、または政治的な理由によって道を阻まれてしまったのか、完成後に実用品として採用され、量産・使用された形跡はないようだ。実物の伝存も確認されていない。

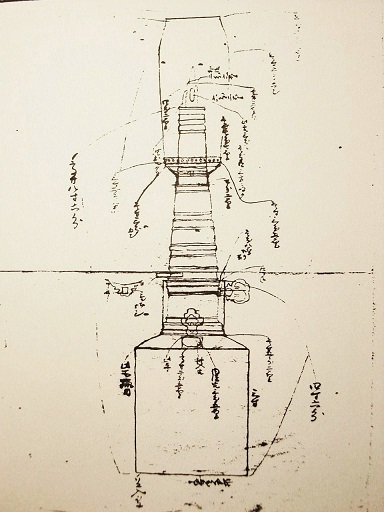

2. 神鏡の製作

推理作家として名をはせた江戸川乱歩(えどがわ・らんぽ)の短編小説に、次のようなセリフが出てくる。登場人物のひとりが鉄製の古い手鏡を持ち、それに日光を反射させて部屋の壁に影を映し出しながら、

「どうだ、面白いだらう。あれを見給へ、こんな平らな鏡が、あすこへ映ると、妙な字の形が出来るだらう。〈中略〉ここを見給へ、この鏡の裏を。ね、「寿」といふ字が浮彫りになつてゐるだらう。これが表へすき通るのだよ。〈中略〉お父さんに聞いたんだがね、鉄の鏡といふ奴は、ガラスと違つて、時々みがきをかけないと、曇りが来て見えなくなるんだ。この鏡なんか、随分古くから僕の家に伝はつてゐる品で、何度となく磨きをかけてゐる。でね、その磨きをかける度に、裏の浮彫りの所と、さうでない薄い所とでは、金の減り方が目に見えぬ程づつ違つて来るのだよ。磨く時に、厚い部分は手ごたへが多く、薄い部分はそれが少い訳だからね。その目にも見えぬ減り方の違ひが、恐ろしいもので、反射させると、あんなに現れるのだ相(そう)だよ。……分つたかい」(『鏡地獄』〈1926年10月作〉より)

と言うのだ。このように、鏡面に見えていない鏡の裏の模様が反射光となって、表側の壁に映しだされるという奇妙な鏡が世間には存在する。国内におけるその歴史は古く、弥生時代の終末期まで遡るらしい。

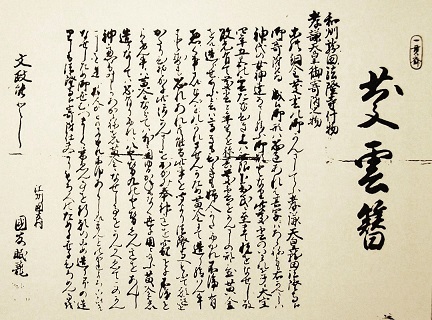

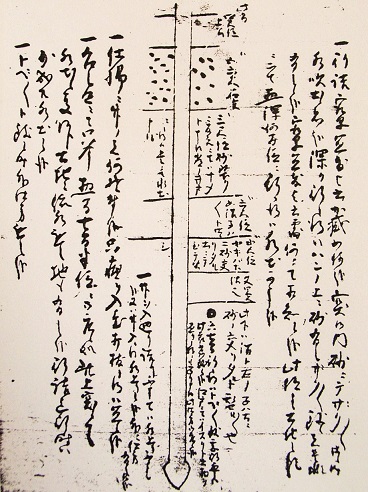

一貫斎は、「魔鏡」とも呼ばれるそうした鏡を作る機会を得た。彦根事件で江戸に出た文化年間(1804~1817)の末頃から、彼は水戸藩にも出入りしていたが、ある日、同家に昔から伝えられているひとつの鏡を見せられ、それについて藩主の中納言斎脩(なりのぶ)から質問が下された。それは、その鏡は外見上は普通のものと変わりがないのだが、鏡面に太陽の光を当ててその反射光を壁などに投影させると、鏡の裏面に刻まれた模様が映し出されるという不思議なもので、長い間その仕組みの分かる者がいなかったのだという。しかし一貫斎はすぐに仕組みを理解して解説し、のちにそれと同様のものを作ってみせた。彼の手記によれば、その経緯は次のとおりである。

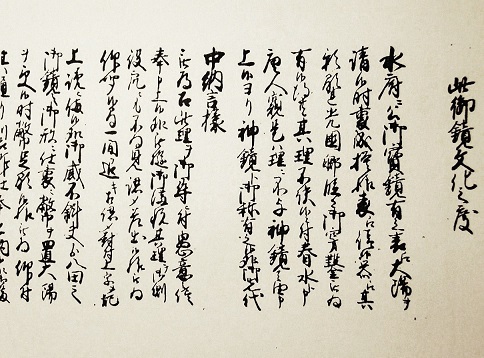

「水府(水戸家)に公御宝鏡これ有り。表へ太陽を請けそうろう時、裏なる模様、表へ請けそうろう器へその影顕われ、光圀卿(水戸光圀)段々ご穿鑿(せんさく)有らせられそうらえども、その理訳らずそうろうに付き、春水(しゅんすい・朱瞬水)と申す唐人窺(うかが)い、これは理によらず、神鏡の由、申し上げそうろうより、神鏡とお称(とな)えこれ有りそうろうところ、ご先代中納言さま召させられ、この理をお尋ねに付き、愚意のまま申し上げたてまつりそうろうところ、ご満悦遊ばされ、その理をお側役衆にも見せず認(したた)め差し出しそうろうよう仰せ聞かされそうろうあいだ、一間退き相認め、封付け、「上」字を記し上覧にそうろうところ、お感じ斜(なな)めならず、それより八田(やた・八咫)の御鏡のおん形につかまつり、裏に幣(へい・ぬさ)を置き、太陽を受けそうろう時、幣是(こ)れ顕われそうろうよう仰せ付け為らせられ、その通り製作つかまつり上納たてまつりそうろうところ、ご満悦有らせられ、品々拝領つかまつり、その後、南紀前大納言さまお目通りの節、水府公へ上納の御鏡、出来(しゅったい)つかまつるべくや、お尋ねに付き、これ出来つかまつるべくそうらえども、数出来つかまつりそうろうては、ご調法に相成らずそうろうあいだ、諸家より仰せ付けられそうらえども、お断り申し上ぐべき段、お側衆・関十兵衛殿申し聞かされ、その由、申し上げたいまつりそうろうところ、御用人・小笠原仁五左衛門殿、その儀は此方(このかた)さまよりご挨拶これ有りそうろうあいだ、出来つかまつるべき段仰せ付けられ、畏(かしこ)みたてまつりそうろうところ、又、別段お好みにて壱寸五分の御鏡に五獄の真景を置き、太陽を請け顕われそうろうよう仰せ付け為らせられ、畏みたてまつり、出来つかまつり上納たてまつりそうろうところ、ご満悦、お感じ斜めならず、品々拝領物つかまつり、その砌(みぎり)お船下され、和歌浦拝見仰せ付けられ、ご饗応かぎり無く、恐れ入りたてまつり、私、生界の面目これ過ぎず、有り難く存じたてまつりそうろう。〈以下略〉」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.268)

|

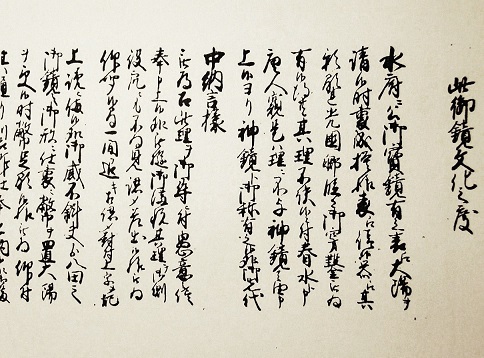

(神鏡の由来、国友一貫斎文書より)

朱瞬水(江戸前期に来日した明の儒学者)がその妙理ゆえに神鏡とよんで以来、その名が定着していたらしいが、当時の人々から見れば、まさしく神技的なものだったのだろう。一貫斎はその原理を理解し、幣帛の模様や五獄の図が現われるものを製作して献上した。

彼が残した製作記録には、合金の方法や鋳型の製作方法、光輝を持たせるための水銀メッキ法などが書かれているが、それらの記述からだけでは、彼の神鏡の原理がいかなるものであったか明確に知ることは出来ない。神鏡は中国の前漢時代(紀元前100年頃)に発明され、日本だけにその製法が伝わったというが、その組織的な記録が残されなかったことなどから、一般的には製造方法やその構造は忘れられたに近い状態だったようだ。

神鏡と同様と思われるもので、隠れキリシタンの「魔鏡」というものがあり、現代に至ってその科学的な分析が試みられた。奈良国立博物館で、レントゲン撮影などによってその構造調査が行なわれたのだが、1987年8月の朝日新聞の記事によれば、「鏡に光を反射させて壁に投影すると、キリストの像が浮かび上がるといい伝えられている神奈川県大磯町、エリザベス・サンダース・ホーム所有の銅鏡をこのほど、奈良国立博物館でレントゲン撮影したところ、鏡は二重構造になっており、内部に十字架を背負ったキリスト像が彫り込まれていることがわかった。江戸時代、幕府の弾圧を

免れるため、隠れ切支丹たちが工夫をこらして造り、こっそりキリスト像を浮かび上がらせて礼拝していたとみられる。〈中略〉魔鏡は、鏡の表面を磨いて薄くすることで裏の模様が、微妙な凹凸となって現れ、それが光を反射した時に、陰影をつくることを利用したもの。〈中略〉切支丹鏡は、目に見える鏡背に、キリスト像を描くことができず、二重にして内蔵させるという特殊な技法が用いられていた」とある。

隠れキリシタンたちのひそかな信仰の道具として使われ、秘術として製法が伝承されていたのかも知れない。仏教の世界でも御質鏡(みしちきょう)という同様の鏡が伝存しているといい、神鏡や魔鏡などの類はほとんどが宗教がらみのものだったらしい。2014年1月には、卑弥呼に贈られた鏡かとされる有名な三角縁神獣鏡が魔鏡の一種であることも確認された。神事に使われたものとみられており、国内の魔鏡の歴史は古い。こうした鏡はミリ単位まで薄く研磨しなければ作れず、薄すぎると割れの可能性も高まるため、通常の鏡よりもはるかに製作が難しいものだっただろう。

|

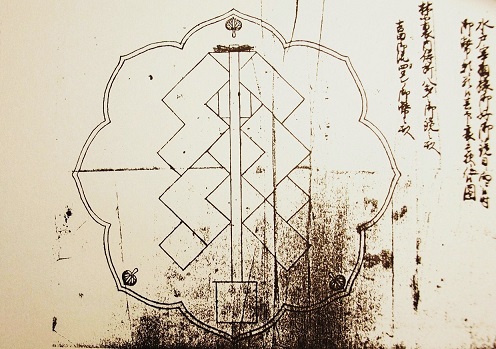

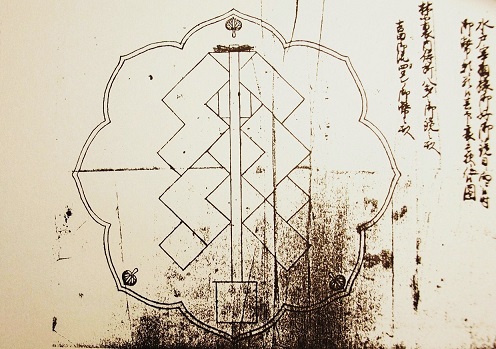

(神鏡の図・吉田御流四タレノ御幣之形。国友一貫斎文書より)

一貫斎が作った神鏡は、五獄の図が顕われるものと摩利支天の梵字が映りだすもの、そして吉田流四段の御幣が浮かび上がるものがあり、水戸公と紀州公に献上された。国友村に帰ったのちには、それまで行なっていた水銀メッキをせずとも磨き出しによって光輝を持たせる方法を考案し、献上のものと同じ図柄の鏡を作って国友村の日吉神社と建部神社に奉納した。

また彼は鉄でも神鏡を製作し、そのことを江戸の平田篤胤に伝えた。篤胤は手紙で、「鉄鏡のうらに、摩利支天の梵字御ほり付(彫り付け)の由、これは甚だの俗事、以(もっ)ての外、宜(よろ)しからざる儀に御座そうろうあいだ、必々お止めなさるべくそうろう」、「御幣かまたは榊などをお付けなさるべくそうろう。〈中略〉榊にシデ(幣)を下げそろう形もよろしくそうろう事」と、国学者として前例などを示しながら忠告しつつも、「真金(まがね)の鏡に添(そ)ふるふみ」という、神代の昔からの鉄鏡の由来を記した一文を一貫斎に贈って、彼の鍛錬の成果をたたえた。

現代では類似のものを容易に製造できるようになっており、「魔鏡」の名で一般に市販されている。神鏡を作る方法の習得と練成は、のちに手がける天体望遠鏡の製作の際、心臓部となる反射鏡の鋳造や研磨に大きな影響をもたらしたであろう。

3. さまざまな珍器の発明・考案

一貫斎の創意はさらに多方面におよび、いくつもの珍妙な器物の製作や発案がなされた。その多彩さから彼のことを東洋のエジソンと称する人もいる。一貫斎の発案した器物は、実際に販売や使用にこぎつけたものもあれば、残存記録が少ないために詳細のよく分からないものも多い。人から頼まれて手がけたものもある。国友一貫斎文書の中からおもなものをここに列挙してみる。

●距離測定器の製作

これは、文化年間の末頃に山田大円が入手したオランダ製オクタント(Octant)を参考にして製作したもので、町間見積遠目鏡(ちょうけんみつもり・とおめがね)と称した。これについて、彼の手紙に次のように記されている。

「…町ケン見積りの道具、この度、私ども珍しき道具拝見つかまつり、奥タントオ(オクタント)と申すもの、これは天の星までも委しく町間(距離)積り出来、阿蘭陀(オランダ)より相渡りそうろう品にて、山田大円老手に入れ、弐十両にて京極周防守さまへお世話致されそうろう。もっとも、仕掛けのかがみ二枚、外仕掛けの丸き目がね五枚、四角なる目がね五枚、それに遠目がねを仕掛け、段々に向(さき)のものを引き寄せそうろうように拵え、下の所にて町間をはかりそうろうように仕掛けこれ有りそうろう。誠に珍しき道具拝見つかまつりそうろう。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.276)

オクタントとはのちの六分儀(ろくぶんぎ・セキスタント)と同じく、天球上の2点間の角度を測るための天文測定器のことである。一貫斎が見たオクタントには、反射鏡2枚、レンズ5枚、これに小さな望遠鏡が取り付けられており、一定の長さのものがあればその角度によって遠近が分かり、あるいは基線を設けることによって角度を測って距離を測定することが出来る。彼がその機能の巧妙さに感じ入ったらしいことが手記から読み取れる。

一貫斎は文政元年(1818)にこれを製作し、山田大円を通じて内藤紀伊守に献上した。測量などに使用されたのではないかと思われるが、これがオランダ製と同じものだったのか、彼独特の新たな工夫が加えられたものだったのかは不明である。オランダ製のオクタントは大円が20両で京極周防守に納入したが、一貫斎のものは製作に2両3分を要するだけだった。

●青銅製御懐中書の製作

これは筆の筒の中に墨汁を入れ、それを筆先ににじみ出させて筆記用とするもので、現代の万年筆に近い。文政11年(1828)10月に作られた。一貫斎は次のように説明している。

「元先の処に朱肉を入れ、次の所、糊入れにつかまつりそうろうところ、漸く工夫付き、継ぎ立てのネジの中を通し、糊のヘラの柄、御ミミカキの所は朱肉の処まで通し置きそうらえば、ツカに糊付き申さず、又は、墨入れ・糊入れ、少しにても長く相成り申しそうろう。この御筆は誠に大骨つかまつられそうろう。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.276)

|

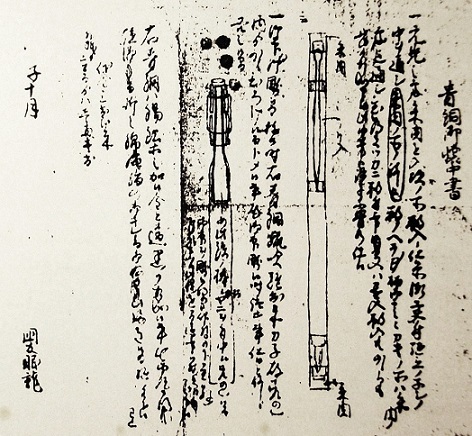

(青銅御懐中書の説明書、国友一貫斎文書より)

これは、筆の両端に朱肉を入れ、金属製の筒の中に筆・墨汁・糊を仕込めるように仕切りで隔ててあり、印鑑・糊・万年筆の3機能を持たせたものである。この作品は、日常的な利用目的よりも旅行中など咄嗟の必要にせまられた時の備えを目指したものではなかろうか。しかし、多機能を持つ器物はえてして個々の機能が充分に発揮されず、主要な機能ばかりが使われてしまったりもする。この御懐中書という機器は便利なものだったのかどうか。実物の伝存は確認されていない。

●御懐中筆の製作

上記の御懐中書を簡略化して御懐中筆というものが作られ、これは実際に販売におよんだらしい。尾栓付きの筆軸内に詰められている綿に、ガラス製のスポイトで墨汁を入れる仕組みである。使用説明書とその木版刷りの版木が伝存しているが、そこに記されている文句は次のとおりである。

「 御懐中筆御用い様

一つ、墨を入れ替えそうろう時、元先とも捻(ネジ)を抜き、綿を抜き、筆を中へ押し込めそうらえば、元へ抜け申しそうろう。それより筒の内、并(なら)びに筆とも、水にて能(よ)く洗いそうろうて、元の通りに筆を元より入れそうらえば、筆の先少し出でそうろうをつまみ引き出し、元の通りにつかまつり、それより墨を随分こおく(濃く)つかまつりそうろうて、右の筒へ八分じめに相成りそうろう程入れ申しそうろう。もっとも、墨入れそうろう時、元先とも捻を抜きそうろうて墨入れ申しそうろう、先き、捻差し置きそうろうては、墨入れ難くそうろう。もっとも墨入れそうろう時、筆より墨おちそうらえば、ぬぐいそうろう事。跡は能(よ)き程出で申しそうろう。

一つ、墨かすり(カスれ)そうらえば、此(こ)の所をつまみ、少し差し込み申しそうろう。又、墨出過ぎそうらえば、少し引き出しそうろうと宜しく、筆の抜きさしにて過不足のかげん出来申しそうろう。但し、墨のこおき薄きにて、墨出方過不足もこれ有り、又、筒、ご懐中にてあたたまりそうろう時、墨太く出で申しそうろう。又、筒ひえそうろう時は、墨かすり申しそうろう。その時少し御あたため、御用い下されそうろうよう。もっとも仕込みそうろう時、程能(よ)く仕置きそうらえば、その余、墨出方(でかた)過不足は、寒暖のみの事に御座そうろう。猶(なお)、お考えお用い下されそうろうよう。

一つ、筆先損じそうらわば、お差し替えの時、筆は真書にて毛太き方、宜しくそうろう。

右の通り、お試しお用い下さるべくそうろう。

文政十一(1828)子年(ねのとし) 一貫斎国友眠龍」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p.278)

以上の通り、御懐中書のような多機能のものではない。また万年筆は中の液のにじみ出しを一定に保つようにさせるのが難しく、寒暖の差によっても不安定になりがちで、彼の製品もそうした欠点を完全に克服してはいなかったようである。ちなみに、西洋では1809年にイギリスのフレデリック・バーソロミュー・フォルシュが初めて軸にインクを入れるペンを発明、そして現代の実用万年筆の父と目されるアメリカのL.E.ウォーターマンが、毛細管現象を応用した万年筆を1883年に開発した。一貫斎は西洋における発明・開発の流れとたがわない時期に、乾燥防止機能付きの貯墨装置を内蔵させた金属製の筆を作っていたのである。万年筆よりも、今でいう筆ペンと同等のものである。

|

(御懐中筆の使用説明書。国友一貫斎文書より)

国友町の国友源右衛門家と藤兵衛家に実物が伝存している。

また、この類似品のひとつと思われるものとして、堺浦(大阪府堺市)の芝達保敬という人が作った「自潤筆」というものがあったらしく、その宣伝広告には「殿中、或いは旅行馬上、又は写し物・聞き書き記録等の節、墨を接に及ばず、管中より自ずと潤出るなり。寒気に氷らず、日数経てかわくことなし」(『江戸時代の科学』p.334)と記されている。これは軸が真鍮製の管で、墨汁を中に入れて毛筆に潤すという仕組みになっているという。一貫斎の作品との関連は不明である。同書では、製造年は天保の頃であったろうと推定しているので、もしかしたら一貫斎の作品を模して作ったものだったのか。

明治期の万年筆に関する次のような記事もあるので、参考までに掲載しておく。「万年筆の元祖日本にあり。〈中略〉一字に一回筆を硯池内に潤さざるを得ず、これ支那流の筆に固着したるの不便なり。…新聞記者、著述家の手をしてインキ壺と用紙の間に奔命に労れしむるものは、西洋筆に固着したる不便なり。ここに日本橋区本石町時計商大野徳三郎なる者あり。一種の筆を発明し名づけて万年筆という。形、普通の鉛筆の如く、その軸中に洋墨を詰め、螺旋緩急の作用にて、或は太く或は細く自在に書くことを得。一回墨汁を詰め数日使用して尽きざるの便ある者なり。束髪会起りて女髪結肝を冷やし、羅馬字会起りて漢学者流狼狽せり。この万年筆世に出でなば、洋筆漢筆の二の者、一大革命をうくること遠きにあらざるべし」(『東京横浜毎日新聞』1885.10.23)。なおこの当時、万年筆は「まんねんふで」と言っていたらしい。大野徳三郎が命名者だったとの説がある。この万年筆は、1884年に輸入されたスタイログラフィック・ペン(ボールペンなどの前身)を模して大野が作った。スタイログラフィック・ペンは当時、「針先泉筆」「吐墨筆」「自潤筆」などと称されていたという。

一貫斎の青銅製御懐中書に関する文書の中には、その値段が「三分弐朱」と記されている。御懐中筆の方はどのような値段でどれだけ売られたのかは分からないが、量産と広い流通とに至った形跡は今のところ見られないようだ。

●玉燈(照明器具)の製作

玉燈とはランプの一種で、油の節約と火災防止を目的としたものである。当時一般に使われていた照明器具は、皿に油を注いで燈芯を置くだけの皿燈で、ややもすれば燈芯が転覆して引火したり、転倒によって火災を引き起こす可能性があったが、一貫斎の玉燈は傾斜しても油がこぼれにくく、油を経済的に使い切れるようにしたものだった。国友鉄砲の里資料館の展示品解説には、「コップ状の容器に菜種油を入れ、底から立ち上げた蛇腹に燈芯をつけて火を付けた。火皿よりも油量が多く蓄えられ、また火屋(ほや)状のガラスによって照度が上がるという利点があった。底部、蛇腹、頭部の油煙留(ゆえんどめ)は真鍮製、台は木製」とある。

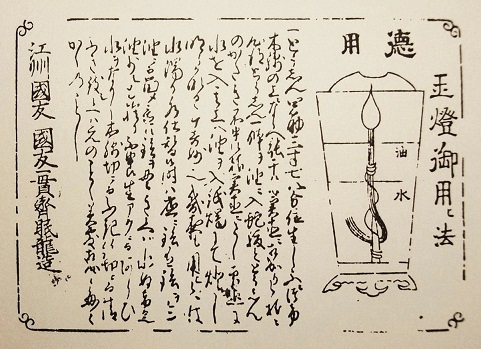

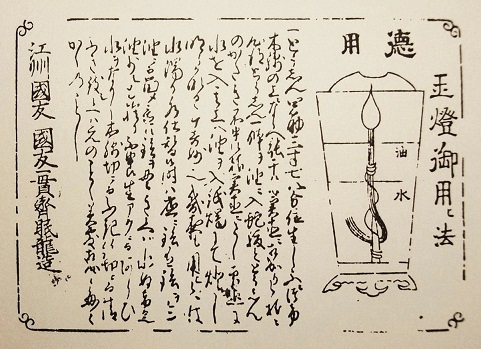

次のように記された使用説明書とその版木が伝存している。

「 玉燈御用い法 徳用

一つ、とうしん(燈芯)四筋、三寸七八分くらい生しふ(渋、なましぶ)につけ、木綿の上にならべ、能(よ)く干せば、心(芯)実直に相(あい)成り申しそうろうように心得、とうしん一体を油に入れ、蛇腹のとうしんのかたき(傾きか)申さずそうろうよう実直にさし、印迄に水を入れ、その上へ油を入れ、紙触(ししょく)にて燈し、明らかなる事奇妙なり。幾夜も用いそうらえば水濁り、水仕替そうろう時は底に捻(ネジ)有り、捻を□油にて留め置きそうろう。捻を貫(ぬ)きそうらえば、水ぬけるなり。油少しも捨り申さずそうろう。生アクにてあらい、水をながし、木綿切にてふき、綿切にて清ぶき致しそうらえば、元のごとく美しく相成りそうろう。毎々かくのごとし。」(『一貫斎国友藤兵衛伝』p279)

どれほど商品化に至ったかは明確ではない。実物の伝存は1台のみ(個人蔵)が近年確認されており、材質や具体的な機能などを知るうえで貴重な資料となっている。玉燈は文政11年(1828)に開発されたといわれる。その後も改良がなされ続け、水を使わないものも作られた。

|

(玉燈の使用説明書。国友一貫斎文書より)

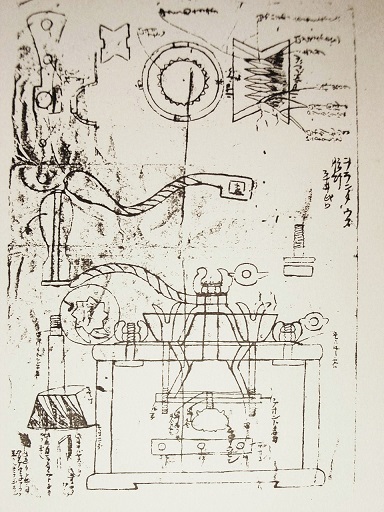

●オランダウス構造図

オランダ型のうす。今でいうコーヒーミル(コーヒー豆を粉砕する器具)で、薬や絵の具を作るのに使われたと考えられている。近江国膳所(おうみのくに・ぜぜ)の平井氏より受注か。年月日は不明。

|

(オランダウスの構造図。国友一貫斎文書より)

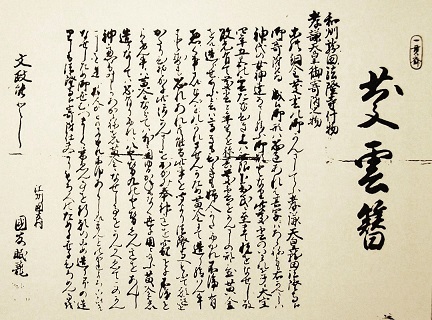

●慶雲簪

孝謙天皇が寄進した法隆寺の什物である黄金の簪(かんざし)を、銅金をもって模造して世に広めたいとしている。「文政のとし」とある。文政12年か。

|

(慶雲簪、国友一貫斎文書より)

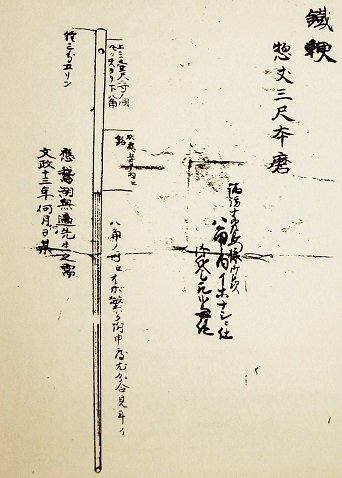

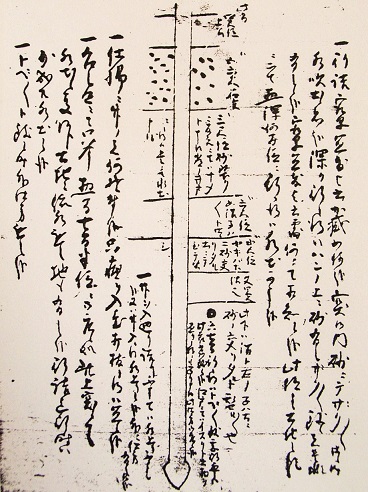

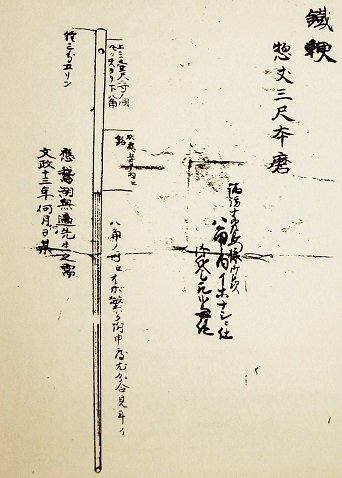

●鉄鞭寸法書

諏訪十郎左衛門という人物より注文を受けて製作したらしい鉄製の鞭(ムチ・てつべん)で、十手(じって)などと同様の武具だったのではなかろうか。鋼製弩弓の製作時に「折れず曲がらず」の軟質の金属を作った経験が活かされたと思われる。一貫斎が残した図解入りの寸法書には、総丈3尺と記されている。握りの部分は丸く、その先は八角に仕立てている。文政13年(天保元年、1830)某月。注文主は、二之丸諏訪家・分家の諏訪十郎左衛門(郡奉行)のことか。

|

(鉄鞭の図、国友一貫斎文書より)

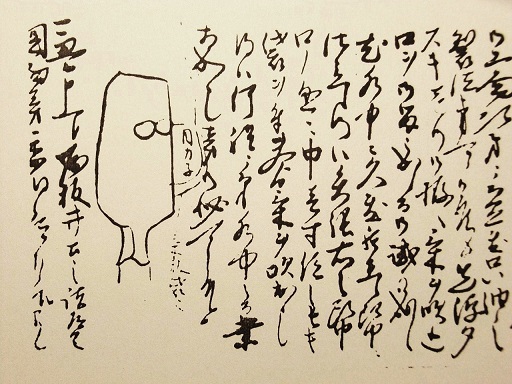

●浮タスキ註文書

一貫斎へ誰かが製作を依頼した潜水具の注文書である。絹布で頭巾のようなものを作って頭からかぶれるようにし、丸メガネ2つと口の位置に幅1寸程度の袋状の長い通気管を取り付け、水中歩行を可能にさせようというもので、浮きタスキと称している。その説明の一部は次のとおりである。

「一つ、浮タスキは、羽二重(はぶたえ)一幅弐つ折り、長さはカネ(曲尺・かねじゃく)」にて六尺位。

一つ、浮袋、これは頭巾の如くに相用い、首にて能(よ)くはり申しそうろう。図はいか様にても宜しく御座そうろう。只、頭より首迄掛りそうろうよう仕立て、然るべく御座そうろう。もっとも、目ガネ弐つ入れそうらえば能く見え、宜しく御座そうろう。」(国友一貫斎文書より)

|

(浮タスキの図。国友一貫斎文書より)

以上、11月27日とあって年は不明。図解入りで説明されている。

●浮嚢作成方覚え書

これはなめし革や渋紙で袋を作り、胸や尻につけて河川などを泳ぐための浮き袋の製作方法を記した年月日不明の記録である。その説明として、「浮嚢(うきぶくろ)の事、滑革(なめしがわ)を以って、太さ鞠(まり)程に括り、水漆にて塗るべし。俗に浮沓(うきぐつ)とこれ云う。河を渡す時、塩、手に付けるなり。」などとある(国友一貫斎文書より)。浮き沓とは、漆塗りの木筒を布袋に入れて背に大きいものを1つ、胸の両脇に小さいものを1つずつ付け、ひもでつないで使った江戸期の浮き具のことである。

●神功皇后満珠神来秘図

外国船が攻めて来た時に、水中を往来する潜水船で水中から攻撃して打ち破る方法が有効であると、海戦想像図を示しながら説明している。天保3年(1832)3月吉日との日付がある。満珠(まんじゅ)とは、神功皇后が龍神から授けられた玉(潮満珠・しおみつるたま)から生まれたという伝説のある島の名で、壇ノ浦の戦いで源義経の軍の拠点にもなった。

●コヲハツ術論述書

コヲハツとはコンパスのことである。曲尺(かねじゃく)矢倉型の仰角測定器を作り、それによって樹木や城の高さなどを測定する方法を述べている。「高さ=平地距離÷2尺/開角度」と定義している。年月日は不明。

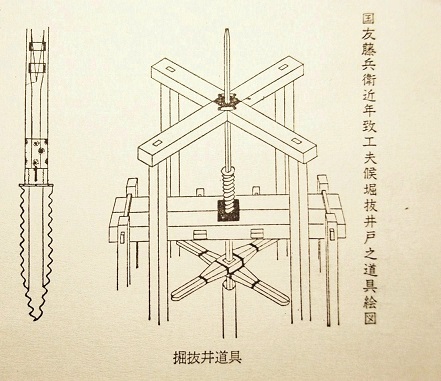

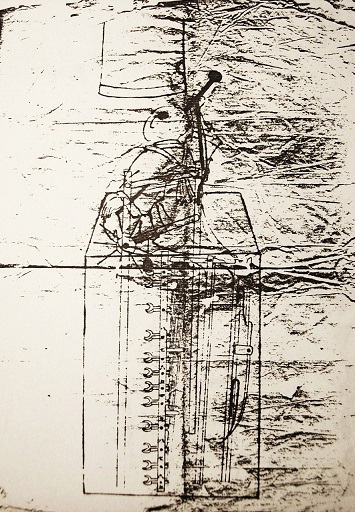

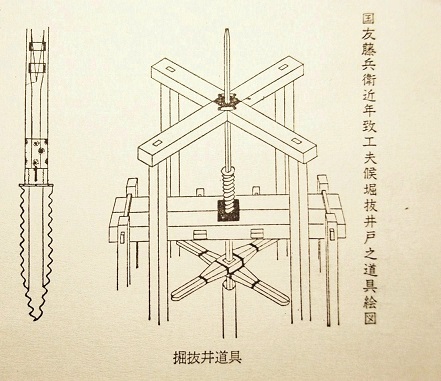

●回転ドリル式井戸掘り機の考案

一貫斎は独自の井戸掘り機を考案しようとしていたと見られる。考案年月や作製目的などは不明である。大坂からの安価な技術の普及により、江戸などでも天明年間(1781~88)頃から突き掘りによる掘削が増えていったという。

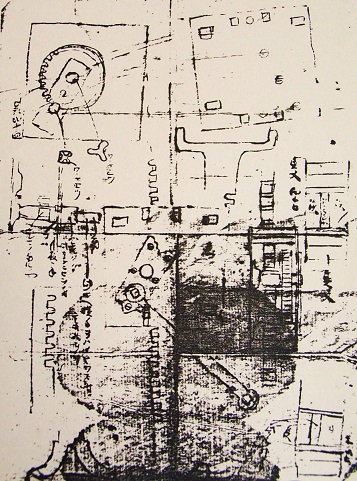

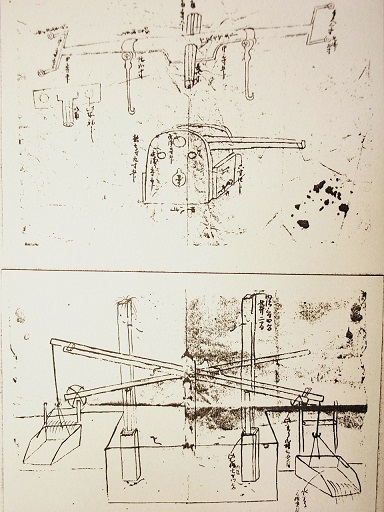

|  |

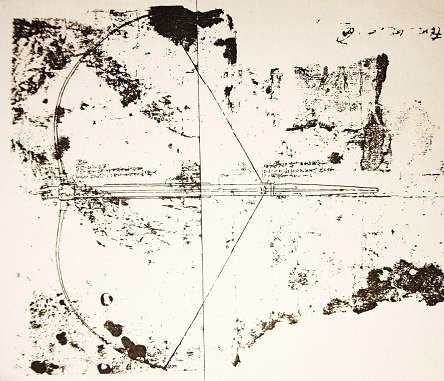

(一貫斎考案の井戸掘り機の図(左)と、井戸の土質に関する質問状(右、国友一貫斎文書より))

上掲左の図版は、当時発達していた突き掘り工法(パーカッション式)とは別種の工法を目指した機器である。これには「国友藤兵衛近年工夫致しそうろう掘り抜き井戸の道具絵図」とある(『羽村町史史料集第八集 玉川上水論集(Ⅰ)』p.70より転載)。この図版の肉筆原図が『明治以前日本土木史』(昭和11年・社団法人土木学会)の第7編、p.1378に掲載されており、キャプションには「前田侯爵所蔵文書」と記されているが、この原図が現在どこに所蔵されているかは不明である。なお、国友一貫斎文書の中には中川半平という徳山藩の砲術家が一貫斎に宛てた掘り抜き井戸の土質に関する質問状(右図)や書簡類が残されおり、一貫斎が井戸の掘削に関わっていたことがうかがえる。左図にあるドリル部分の螺旋状の鑿(のみ)の製作には、ネジ切りに成功した国友鍛冶の技術が活かされているのではないだろうか。

わが国では、江戸期から近代にかけて揉抜(もみぬき)井戸・大坂掘り・五郎右衛門式掘抜井戸の各技法が発達し、明治期には上総国(かずさのくに・千葉県)で上総掘りが考案され、普及した。いずれも突き掘り工法であった。一貫斎考案のドリル式(ロータリー式)が普及した形跡は見られないため、発案だけで終わった可能性が高いのだが、ロータリー式掘削機の作製としては、おそらく国内初の試みであったと思われる。

●ねずみ短檠

徳川斉昭(なりあき・水戸藩主)らが編纂した『諸物會要』の中に、一貫斎作のねずみ短檠(たんけい)というランプの図が掲載されている。これは油皿の油がなくなると、その上に設置されているネズミの人形の口から油が自動的に皿に注がれるという、空気圧によって油を供給する仕組みのものである。国友一貫斎文書の中には何の記録も見られないが、『諸物會要』には詳しい寸法や構造が図解入りで記されている(『江戸時代の科学技術 国友一貫斎から広がる世界』のp.15,72,80に記載あり)。実物の伝存は確認されていない。神鏡と同時期に作製して水戸家へ上納したものだろうか。図中には「御銕炮師国友藤兵衛細工燈台の写」とある。

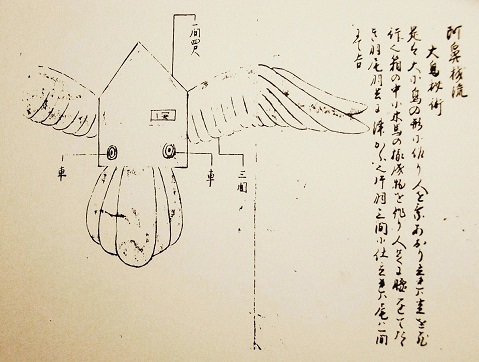

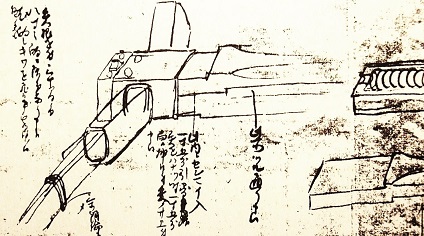

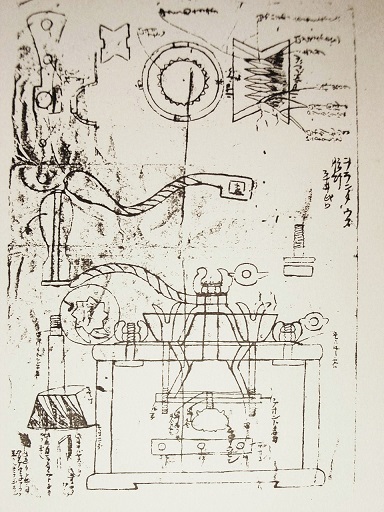

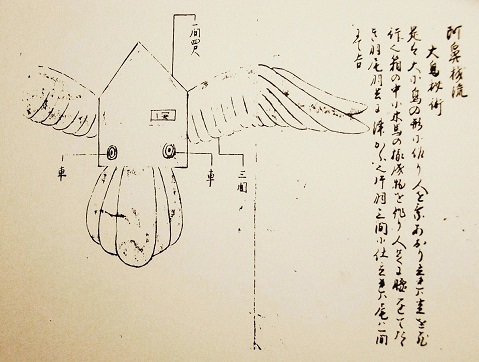

●阿鼻機流大鳥秘術

これは鳥の姿をかたどり人を乗せて空を飛ぶという、飛行機らしきものの図解とその寸法を記した年月不明の発案である。それについて次のように略解説している。

「これは大に鳥の形に作り、人を乗せあおり立てれば、空を飛び行くなり。箱の中に木馬の様なる物を作り、人これに腰懸けてたたき、羽・尾羽ともにつかうなり。片羽三間(さんげん・約5.5メートルか)に仕立てれば、尾は一間にて吉(よ)し。」(国友一貫斎文書より)

|

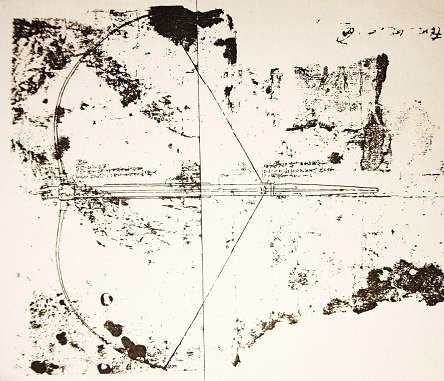

(阿鼻機流大鳥秘術の図。国友一貫斎文書より)

史料が乏しいため、詳細はまったく分からない。勿論この図形のままのものを造っても、これだけで実際に空を飛べるわけはないので、イメージボードとして描いたものかも知れない。飛行具を描いた江戸期の図面は、これが唯一のものと見られている。

●空 船

一貫斎の雑記の中に「空船」の名が出てくる。構造などについては記されていないが、尾張藩の細川要斎筆『有得慢筆』の中に一貫斎の談話として、

「風船を作りて空を行き、翼を作って鳥を翔ることもなりがたきに非ず、その法は公儀へ申上げおきたりと云う。然れども、これを作るにはその費用莫大にかかるなりという。」(『江戸科学古典叢書』第42巻解説p.7)

と記されている。火を使う仕事の多い一貫斎のことであるから、熱気によって機体を浮かせ、はばたきによって推進力を得るなどの考えを持っていたのかも知れないが、詳細はまったく分かっていない。日本では天明7年(1787)刊の書物『紅毛雑話』によって西洋の気球や飛行船の記事と図が紹介されていたので、そうした物から着想を得ていた可能性もある。彼の上申を幕府は取り合わなかったようだが、幕府に理解や容認のできる話ではなかったのではないか。「公儀へ申上げおきたり」とあるからには、おそらく成功の自信のある案だったのであろう。上掲の「大鳥秘術」との関連なども分からず目的も不明だが、当時の世情からして敵船に対する空からの防衛を目指したのではなかろうか。飛行機だったのか飛行船だったのか、いずれにしろこの時代に空を飛ぶ具体案をもって申請を出していたことは驚きである。

飛行機については、江戸中期の浮田幸吉と、明治期の航空機研究者だった二宮忠八が知られている。浮田は鳥型飛行具を作って数メートル滑空したとも言われるが(そのせいで死罪になったとの説も)、詳細は不明確である。二宮は「飛行器」と称する軍用機の模型を独自に作って飛行実験を成功させ、陸軍に実用化申請をしたが、理解を得られず却下された。ライト兄弟に先んじて空を飛べたかも知れない可能性の芽をつまれてしまい、大正後期になって、発案からほぼ30年越しでようやく正当に評価され始めたのだった。一貫斎の死から80年ほど後の世でさえも、飛行機の案は容易に理解されなかった。

●時鐘時計

四つ時から九つ時までの六刻時制の時鐘時計の完成図だけが残されている。尺時計の一種のようだが、寸法や詳しい構造、一貫斎自身が作ったものかどうかなどは分からない。原動力はおもりだろうか。年月日も不明。江戸時代の時刻は一時(いっとき、現在の2時間)を1単位として24時間を12等分し、それを十二支に当てて子の刻(ねのこく)、丑の刻(うしのこく)、寅の刻(とらのこく)…という呼び方をしていた。下図にも「九・八・七・六・五・四」と小さく書かれた目盛りがみえる。ちなみに午後1~3時は未の刻(ひつじのこく)で八(や)つとも言い、「3時のおやつ」の語源となっている。

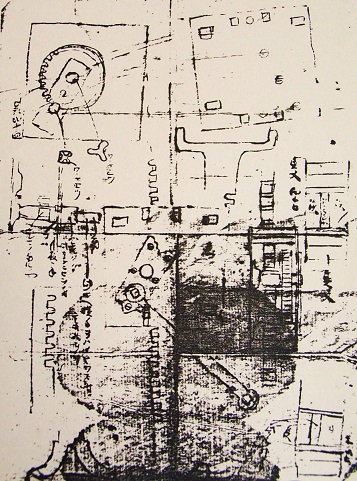

|  |

(時鐘時計(左)の図と無尽燈(右)の図。国友一貫斎文書より)

●無尽燈

無尽燈とはランプの一種で、内部に仕掛けたバネで油を押し上げ、ガラスの火屋(ほや)で囲んだ芯に灯をともすものや、空気圧を利用して油を押し上げて供給するものなどがあった。上掲の図は一貫斎が自ら作ったものではなく、交流があったとされる近江の金工師・奥村菅次によるバネ仕掛けの無尽燈製作に関与した時の図ではないかとされる。年月日は不明。江戸期の中頃になると、一般庶民の間でも生活の中に灯明がだんだん用いられるようになっていたが、無尽燈はそうした庶民生活のニーズに応えて幕末期になかなか流行ったらしい。空気圧を利用するタイプの無尽燈は、一貫斎が作った気砲の原理を応用して田中久重によって発案・製作された。空気圧式の灯火器が発明されたのは世界中で日本だけだったといい、応用が得意な「モノづくり日本」の特性がここにも垣間見える。

田中久重は無尽燈の最大の製作者であり、屈指の発明家で東芝の創業者のひとりでもあった。彼は直接、一貫斎の気砲を目にして参考としていた可能性が高い。天保5年(1834)に無尽燈を作り、「からくり儀右衛門」の異名で人気を博した。彼が嘉永年間に作った万年自鳴鐘(万年時計)は国の重要文化財に指定されている。

●その他

以上のほか、一貫斎の手記や書簡には、火箸、鉄砂吹き分け法、発火燧(火打ち石)と雷汞(らいこう・起爆薬)、水揚機など、多くの発明・考案に関する記述があり、器物不明の設計図も複数残っているが、記録が不十分なためにどういったものだったのか詳細の分からないものもある。

|  |

(水揚機の図(左下)、ほか不明器物の設計図。国友一貫斎文書より)

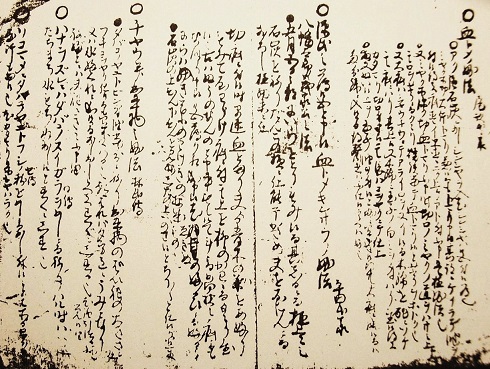

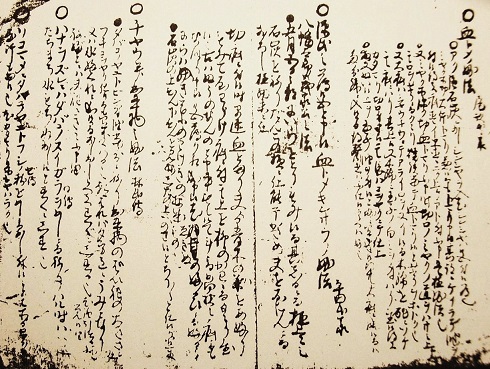

器物のほかにも、国友一貫斎文書には、鋳物の方法、ビイドロ(ガラス)を延ばす方法などの記述や、兵糧丸(ひょうろうがん)のこしらえ方、目薬の作り方、疔(ちょう)・ひょう疽(できもの)の薬の製法、切り傷の薬、腹痛や咳どめの薬、血止めの方法、打ち身の薬など、医術関係の記載を多く記した冊子などが残されている。漢方医学については「山田大円法」などと書かれているので、大円から医学方面の影響もいろいろ受けていたと思われる。また平田篤胤は文化4年(1807)に医師となっており、彼からも何かと教えを受けていたらしい形跡がある。下の図版にも「平田氏承る…血止め金瘡(きんそう・切り傷の治療法)の妙法、八幡太郎義家公の法」などと見えている。

|

(薬事ならびに諸細工工法手控え帳。国友一貫斎文書より)

以上、一貫斎が発明・考案したさまざまな器物について概観してきた。ここで、前記した気砲の製作でも一部を意訳した平田篤胤の、一貫斎について語った文章「真金(まがね)の鏡に添ふるふみ」の一文をさらに引用しておく。

「近きほど西洋なる国より、風砲とて、火力を仮(か)らず、風吹(ふき)こめて放ち出る鉄砲の、いささか其(その)形ばかり造れる物の渡れるを見て、固(もと)よりこよなき考工者にし有れば、なお種々(くさぐさ)に考え造り試みて、遂にいと奇異(あやし)きまでなる、風砲をなも造り出ける。その工(たく)みの巨細なる事どもは、気砲図説とて、身ずから記せる物あるに就(つい)て、見るべし。猶(なお)この外(ほか)に、形は常の鏡ながら、日向に照せば、裡(うら)なる絵ようの影うつる鏡を始め、人の目を驚かす、奇しき物ども、数しらず造り出(だし)たり。中々(なかなか)に世の工夫者など云(い)う、生青(なまあお)き徒(ともがら)の、かけても及ぶべき翁にあらず。〈中略〉其後(そのご)しも国友よりは、おりおり(折々)は消息(手紙)して、いと親やかに訪るるを、己(おれ)は例の事おおく、消息かく事の物うき(物憂き)性(さが)にし有れば、常に心にたえぬ物から、返事さえに、其度(そのたび)ごとには、贈らで過せしを、此(この)八月の廿日(文政9年)と云う日に、七月の二十五日と云う日に書きて、早馬使(はやうまづかい)に出せる消息の来れるを見れば、鉄鏡を造るわざを考え得て、いと麗しく造りいで、また鉄の弩をも造れる由(よし)しるして、彼(かれ)神世の起源を、疾(と)くかき記し賜(たま)いねと云い遣(つかわ)せたり。」(『平田篤胤全集』第15巻p.353~)

日本人は科学的な独創性に乏しいという揶揄(やゆ)を昔はよく耳にしたが、一貫斎のような人物が世界の科学史の陰に隠れていたことを見るだけでも、そのような言葉は的を射ていなかったと言っていいのではないだろうか。