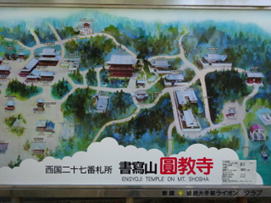

ロープウェイは15分毎の運行です。円教寺の伽藍の配置図などを見て待っていると出発の案内がありました。大型のロープウェイは麓と山上駅の標高差200メートル余りを4分で登ります。登っていくにつれて、眼下に姫路の街と瀬戸内海がきれいに見えてきました。ロープウェイを降りると上り坂の道が待ち受けていました。まだ円教寺の山門にも着いていません。

登り始めてすぐに鐘撞堂がありました。侍の格好をした外国人が記念写真を撮っていました。スペインから来た人たち5,6人のグループでした。参道の脇にはぽつぽつと仏像が置かれていました。頑張ってきつい登り道を行くと山門に着きました。

山門を越えてまだまだ続く山道を登っていくと、「摩尼殿」と額が掛かった大きい建物がありました。中に入って外を見ると、中々の眺めでした。

円教寺の中心部分を、登ったり降ったりを繰り返す山道に翻弄されながら進んで行くと「三つの堂」と呼ばれている場所に出ました。大講堂、食堂、常行堂で、映画「ラストサムライ」にも出てきました。この3つの伽藍を完成するのに500年以上の長い年月がかかったそうです。巨大な総二階建ての建物は迫力のあるたたずまいを醸し出しています。観光客がちらほら歩いている三つの堂でしばらく休憩して、ロープウェイ乗り場までの長い山道を歩いて帰って来ました。初秋の木漏れ日の中を気持ちよく歩きました。

降りのロープウェイで麓まで帰ってくると、俗世間に戻ってきたような気分になりました。路線バスに乗って姫路駅に戻ってきたのは午後4時頃で、ほぼ予定通りの行程でした。晩御飯は駅前商店街で名物の穴子めしを頂きました。生ビール2杯であっという間に夕食は終わり、ホテルに帰って休みました。明日は西国街道歩きに戻ります。