パイン/ルート/オイル

兵庫県豊岡市は県下一の広さを誇る北端の街だ。

但馬の国の中枢であり、北近江を支配した京極氏の領地であった。

アプローチは閉山後に造成された工業団地付近からの入山となる。

北の立石側と南部の長谷側に鉱区が広がる。

まずは北部立石側からの探索となる。

すぐに石垣が残る。

こちら立石側のヒヂの谷に地下180mの第一竪坑が掘削された。

石垣の先には広大な平場が残存する。

付近には鉱石搬出用の軌道があったのかもしれない。

苔むした水槽のような遺構がある。

これは坑内排水を直接坑外に排水できない場合に、

一度排水を中継槽に貯めるその水槽のようだ。

平場の奥には2か所の坑口がある。

どちらも確認してみよう。

一つ目の坑口は落ち葉に埋もれそうな状態で、

手掘りの雰囲気だ。

内部は10mほどで掘削が中止されている。

恐らく鉱脈を確認するための試掘坑のようだ。

坑口付近には碍子が朽ちている。

昭和18年当時、ここまで電気が来ていたのだ。

もう一方の坑道はどうやら水没しているようだ。

坑道断面の広さを加背(かせ)と呼ぶが、

たとえば高さ7尺、幅6尺なら「七・六」の加背という。

こちらの坑道は水没しつつも、かなり奥まで続いているようだ。

しかし南西向きという方向から機材や人員の移動に使用する通洞坑の可能性が高い。

坑道脇の岩盤には削岩機による削孔が残る。

恐らく新品のビット(先端器具)の試し堀りを行った痕跡だ。

油圧や空圧を原動力に削岩機は打撃と回転を伴い、

岩石の削孔を目的とし、ロックドリルとも呼ばれる。

斜面方向には水槽のような遺構がある。

恐らく選鉱用の水源で、

摩鉱や粉砕時の鉱石の泥状化のための給水タンクだと思われる。

斜面には選鉱所への貯鉱ビンがある。

ここから砕かれて分粒された鉱石が下層に落とされたのだ。

貯鉱ビンの手前には、

採掘した15cm程度の鉱石を25mm以下に粉砕する、

ジョークラッシャーと呼ばれる破砕機があったと思われる。

マウスon ジョークラッシャー

マウスon ジョークラッシャー

貯鉱ビンの下部には垂直に鉱石を落とすシュートがあり、

そこからベルトコンベヤーで粒状の鉱石が搬送されたようだ。

『ジョークラッシャ』は固定顎と振動顎の間に原鉱を入れて、

偏芯したフライホイルにより振動顎を前後させて鉱石を砕く装置である。

マウスon ジョークラッシャ

マウスon ジョークラッシャ

クラッシャは連続回転する円盤の力で、

固定された(A)と(B)を支点にして開閉する(C)の間に鉱石を挟んで、

アゴの力を利用して大きな鉱石を粒に粉砕する。

クラッシャで粉砕後の鉱石は、ボールミルでさらに細かく摩鉱される。

回転する太鼓のような筒の中でボール(鋼球)やロッド(太い鉄棒)を使用し、

鉱石とそれら鉄材を一緒に投入、回転させる。

鉱石は壁に当たり、また鉄材の衝撃を受けて細かく砕かれてゆく。

マウスon ボールミル

マウスon ボールミル

本工程は原鉱石を砕き、塊→粒→粉と変化させる、

次工程である青化製錬の前段階の選鉱過程といえる。

製錬所は70t/日処理が可能な全泥式青化製錬所で、

昭和10年4月から青金の生産が開始された。

青金というのは金と銀との合金で、銀を20パーセント程度含むもののことである。

製錬所の建設には政府の産金奨励の国策が影響し、

後押し事業は一段と活発となった。

また製錬所の設備は明延鉱山の建築請負業の担当者が施行した。

当時の従業員数は職員、鉱夫合わせて約500名。

昼夜三交代で作業を進められた。

家族を含めた鉱山従事者は1,500名にのぼり、

鉱夫住宅は23棟、付近には鉱山研究所も開設された。

掘削した竪坑の影響で立石川の水位が異常をきたし、

篠谷川の夏枯れが発生したり、

灌漑用水の不足により水田を畑に転換する経緯があった。

戦時下のその採掘実績は社外秘となっていたが、

昭和31年の資料によると、産出量は昭和11年 金89kg/銀457kg、

昭和12年上期 金73kg/銀384kgとの実績がある。

南部の長谷側鉱区に移動すると、

斜面に坑口らしき跡がある。

坑道内部は水没しており、

やはり北部立石側の水没坑道と接続しているようだ。

つまりこれは採掘用の坑道ではなく、

長谷側鉱区と立石側鉱区を繋ぐ通洞坑の機能を果たしている。

長谷側に残存するのは青化製錬所の施設群となる。

立石側選鉱施設で砕いた鉱石を泥状にした後、

シアン(青酸ナトリウム)と酸素を混合、加温しつつ二昼夜撹拌する。

猛毒のシアンガス中和抑制のために消石灰を投入、

金合金と固く結束したシアン化合物を取り出し、

オリバーフィルターを介して液状になった鉱物を含む濾液と鉱滓を分離する。

オリバーフィルターは真空吸引式ポンプで減圧した筒内で、

下部から回転するに従い、洗浄→脱水→乾燥→個体剥離→液体沈降を繰り返し、

泥状物質を濾液とケーキと呼ばれる半固体に分離する装置だ。

マウスon オリバーフィルター断面

コンクリートの基礎の上にはアンカーボルトが残る。

これは反応促進のための酸素供給用エアコンプレッサーの設置個所のようだ。

金とシアンが結合した反応後はメリルクロー工程となる。

よりシアンと結びつきやすい亜鉛を投入することで、

金合金が析出する。

ここにはメリルプレスというろ過機があり、

亜鉛粉とシアンの反応を即す工程となる。

マウスon メリルプレス

析出した金合金は新居浜や瀬戸内海の四阪島に鉱送されて

電解精錬が行われ、純粋な金や銀が抽出される。

排出される不要な滓鉱は濃度32~34%の固体に調整されて、

付近の廃石(ズリ)堆積場に廃棄したようだ。

青化製錬所の東部の山中にも巨大な石垣が残る。

こちらは鉱石搬出に関する施設跡のようだ。

小さな坑口も残る。

これは恐らく坑道換気用の排気風洞のようだ。

石垣を登り詰めると水槽がある。

排水用の中継槽か鉱石に付着する粘土層の洗浄用水かもしれない。

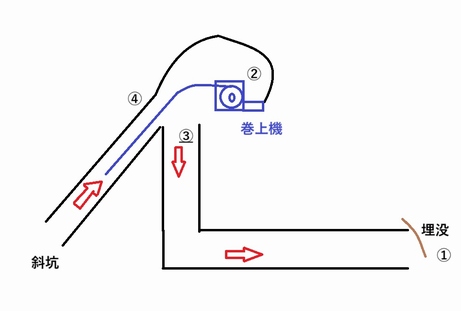

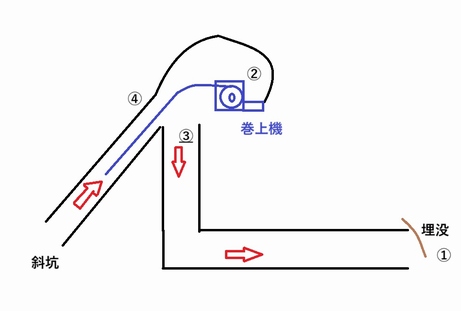

付近の断面図、赤矢印が鉱石の経路となる。

採掘した鉱石は④斜坑を巻上機を介して引き上げられる。

③立坑から鉱石を落下させ、①水平坑から搬出される。

水平坑の出口、埋没している①坑口である。

コンクリート製の立派な胸壁(パラペット)が残る。

①水平坑道は辛うじて隙間があるが内部は荒廃している。

鉱石は最終的にここから搬出されたようだ。

①坑口から30mほど上部の②巻上機部である。

こちらも重厚なポータルと壁柱(ピラスター)が残存する。

扁額に位置には大きな穴がある。

②巻上機部には手前の立坑と奥の斜坑が確認できる。

扁額の穴はワイヤーケーブルの通り道かもしれない。

③立坑を②巻上機部から覗き込む。

①水平坑道までの約30mの距離がある。

④斜坑を望む。

②巻上機部からは③立坑を挟んでの確認となる。

農産加工が中心だった神美村において、

短期間とはいえ鉱産が栄えたことは

資本と技術投入に裏付けられた成果だと言える。

昭和20年1月、大東亜戦争戦下において航空機や船舶の液体燃料は不足していた。

そこで政府は液体燃料の資源である松の木の根の乾留による燃料油の確保を計画した。

神美村農業会ではこれに準じて、乾留釜三基を閉山した神美鉱山の製錬作業所に設置し、

その生産に尽力したのである。

この松根油の発端は昭和19年に軍令部がドイツから得た情報であり、

「パイン/ルート/オイル」が航空燃料として生産されているというものだった。

このパイン/ルート/オイルが「松」「根」「油」開発のきっかけとなったのである。

松根油は松脂(マツヤニ)とは異なり、

樹木内部の樹液から精製する。

街から離れた山中にはかつての松根油採取場所跡がある。

燃料不足の戦況下では

国民総動員で松根油の採集を呼びかけるポスターまで作成された。

当時の陸軍省・海軍省・農商省・全国農業経済界が、

松の木からの松根油緊急増産を呼びかけたポスターである。

付近の松の幹には未だに当時のV時のケガキ跡が残る。

このように幹に筋を付けて染み出す樹液を収集、

これをレトルトと呼ばれる釜の中で300℃以上に熱し、

タールと油分に選り分けながら集積させるのである。

松根油は燃費の考えからすると200本の松で航空機が1時間飛ぶと言われていた。

神美鉱山跡でこの松根油を乾留し、

その燃料が日本初のジェット機『橘花』に使用され、

終戦一週間前に空を舞ったことは盛名を馳せる事柄だと思う。

戻る

マウスon ジョークラッシャー

マウスon ジョークラッシャー

マウスon ジョークラッシャ

マウスon ジョークラッシャ

マウスon ボールミル

マウスon ボールミル