日本一のクローム鉱山

岡山県新見市は旧城下町で、交通の要所である。

鳥取県と広島県に隣接し県境に位置する。

アプローチは農地が続く山中からとなる。

標高560m付近からスタートし、目指すは660mとなる。

杉林の森を進む。

単独行のため周囲に十分注意して進む。

荒れた林道に沿って進むと、

やがて石垣が現れる。

付近にはスレートの小屋が倒れている。

ここは選鉱所の最下層のようだ。

鉱石を流すシューターのような遺構がある。

このプラントでは純度の高いクローム鉄鋼を選別していた。

少し登ると巨大な選鉱所が現れる。

これは最下層の積込装置だ。

木製の電柱が朽ちている。

腕金や自在バンドも残存する。

冒頭で述べた通りクロム鉄鉱の用途は大別して耐火煉瓦用、製鋼用、化学用の3種となり、

それは鉱石の品位によって異なる。

酸化クロム(Cr2O3)が選鉱によって50%以上と富むものが鉄鋼用、

品位48%程度が化学用、MgOに富む品位30〜35%のものが耐火煉瓦用となっている。

日本でのクロム鉄鉱の産地は2地区となり、

北海道日高地区が6,087t 平均品位(Cr2O3)48%、

鳥取島根地区 26,697t 平均品位(Cr2O3)32%であった。

『整理整頓』の安全標語が掲げてある。

品位から見ると北海道のクローム鉱床は鉄鋼原料、

鳥取島根のクローム鉱床は耐火煉瓦となる。

斜面に配置される選鉱所の横には、

これも斜面に沿ってレールが敷設してある。

資材運搬用のインクラインがあったようだ。

マウスon インクライン

マウスon インクライン

インクライン途中にはスレート製のトイレがある。

内部は荒れていない。

マウスon 内部

マウスon 内部

耐火材料としては粉砕して粘土と混合し、

1,000℃程度に加熱、粘土部分を溶融すれば

中性耐火煉瓦となりこれは製鋼炉用として需要が大きい。

選鉱場中段にもレールが敷設されている。

鉱石を搬入搬出するための軌道のようだ。

斜面に階段状に配置されるカスケード型選鉱所。

金山の青化製錬とは全く異なる機構だ。

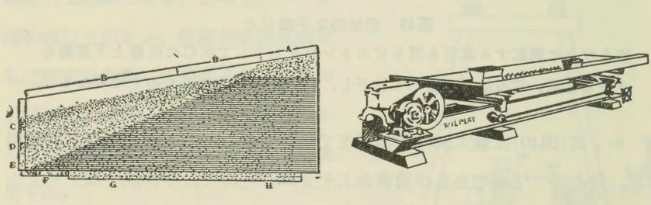

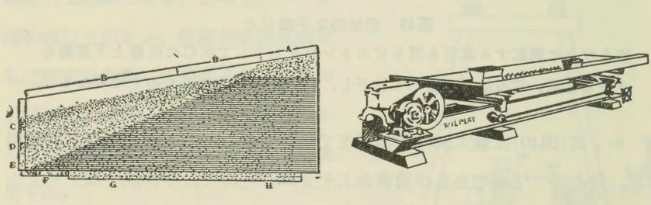

クロームの選鉱は原鉱を水洗して粘土部分を除き、

ズリを手選した後、クラッシャで粉砕する。

『ブレーキクラッシャ』は固定顎と振動顎の間に原鉱を入れて、

偏芯したフライホイルにより振動顎を前後させて鉱石を砕く装置である。

マウスon ブレーキクラッシャ

マウスon ブレーキクラッシャ

クラッシャは連続回転する円盤の力で、

固定された(A)と(B)を支点にして開閉する(C)の間に鉱石を挟んで、

アゴのように20cm程度の大きな鉱石を43mm程度に粉砕する。

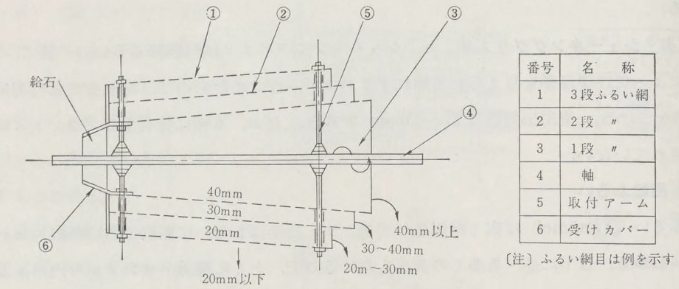

クローム鉱は非常に砕きやすく、その後トロンメルで分粒、

微粉はテーブル浮選で処理する。

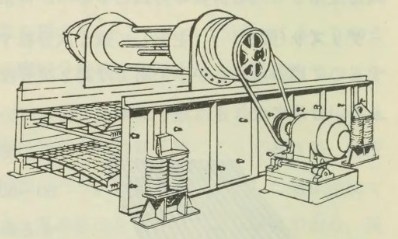

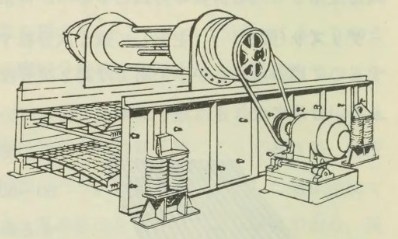

ここにはトロンメルが残る。

トロンメルは網目の円筒型の筒回転し、粒の大きさにより網を通過するもの(A)としないもの(B)に

より分ける(=分粒)する装置である。

マウスon トロンメル

マウスon トロンメル

クローム鉄鋼(3.3〜4.6)は蛇紋岩(2.5〜2.8)と比べて比重が重いので

比重選鉱が一般に適用される。

原鉱をグリズリで43mm前後で選別、

43mm以上は手選し、43mm以下は再度グリズリで25mmを境に分離する。

グリズリはレールやI形鋼などをある程度の隙間を開けて平行に並べ、

鉱石が転がるように傾斜をつけて振動を起こす装置である。

並べた鋼材より大きな鉱石は終端まで流れ、

小さな粒は鋼材の隙間から下に落下することで選別できる。

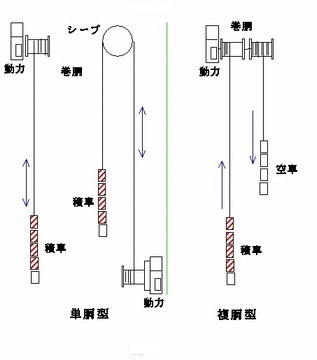

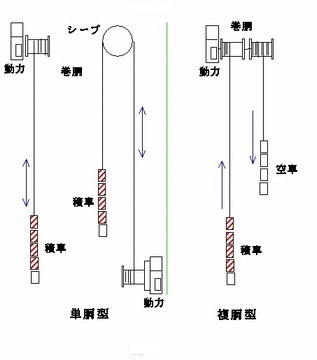

インクラインのレールの間にはワイヤーが残る。

恐らくコース巻きの痕跡だ。

コース巻きとはコース(綱首)と呼ばれる鋼製ロープの先の留め輪を用いて、

鉱車(トロッコ)を連結し、巻上機でインクライン軌道上を巻上/巻下ろしする方法である。

単胴巻きと複胴巻きがあり、前者は単線軌道を1本のロープを用いて交互に巻上、

後者は複線において複胴の巻上機にて2本のロープで空車と積車を同時に運転する。

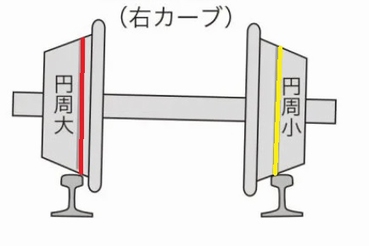

レールの幅、軌間は『ケージ』と呼ばれる。

通常、レールの内側同士で計測し、

鉱山でよく使用される狭軌は508mmとなる。

変圧器が多数残る。

日立製と東芝製が混在しており、

昭和44年製が多い。

昭和44年の高瀬鉱山と言えば、

実質の閉山時期、その後探鉱のみとなる過渡期である。

以降10名程度での探鉱のみ行われた時代だ。

選鉱所から西に向かう軌道がある。

かなりの高度にあるため坑口に向かう路線かもしれない。

山中を横切るレールを追う。

平場を縫って路盤は続く。

やがて坑口の発見に至る。

付近には様々な資材が散発する。

坑道はすぐに埋没している。

レールを追って更に進む。

鉱車(トロッコ)の車軸が残っている。

車輪は鋳鋼製で非常に重い。

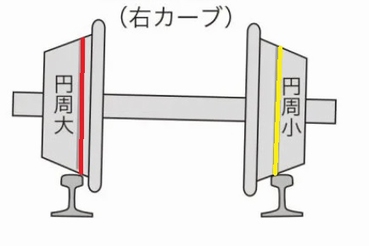

右にカーブする場合は車輪は進行方向のレールの左側に寄るため、

左側の車輪のほうが右側の車輪より接地面積が多くなる。

斜めに加工することで車輪が大きくなり、スムーズにカーブを曲がることができる。

レールはやがて斜面で突然途切れる。

どうやらこの斜面から選鉱後の廃石(ズリ)を廃棄したようだ。

再び選鉱所に戻り最上段を目指す。

コース巻きのインクライン下には、

当時のヘルメットも残る。

昭和32年には稼働クローム鉱山は6か所、

鳥取県3,岡山・京都・兵庫県に各1鉱山があった。

高瀬鉱山の最盛期は昭和37年頃 3,000t/月のクロム鉱を採掘していた。

その量と質で『日本一のクローム鉱山』と称された。

しかし昭和44年以降は実質の閉山状態となり、

以降10名程度での探鉱のみ行われた。

昭和61年(1986)7月に閉山、理由は埋蔵鉱量の枯渇である。

最上段から数段下には選鉱事務所がある。

採掘された鉱石が付近の貯鉱ビンに蓄えられ、

必要量が粉砕機に配分されたようだ。

選鉱事務所は長年の積雪の影響か、

スレートが剥がれ解体寸前の状況だ。

付近にはコンプレッサーが朽ち果てている。

車のエンジンと同じく、

ピストンの往復運動により空気を圧縮する。

コンプレッサーは日立製のレシプロ式だ。

吸入弁が3か所あるので、3気筒のようだ。

レシプロコンプレッサは低速回転のため音・振動が大きく、

吐出する空気には脈動(波)がある。

コンプレッサの脇には巨大なレシーバータンクがある。

昭和42年(1967)、日立製。

レシプロコンプレッサーのピストンが分速250往復することで発生する 「脈動」、

つまり不規則な振動を下流の機器に伝えないためのクッションが主目的である。

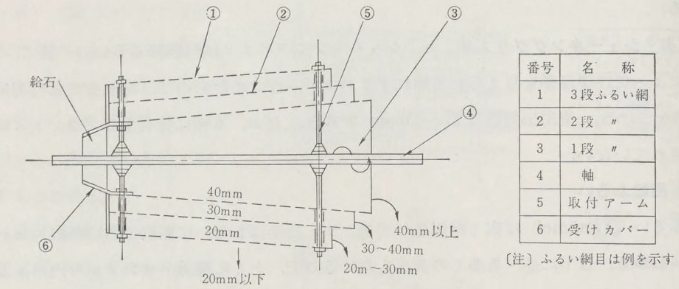

こちらには『複合トロンメル』が残る。

2個以上の同心の円筒型ふるいが同じ軸上に設置されているものだ。

内側が粗目の網で、円筒の長さは内側から外側へと順に小さくなっている。

マウスon 複合トロンメル

マウスon 複合トロンメル

複合トロンメルは粒径範囲の広い処理物から、

数種類の小範囲の粒径の材料を得たいとき、

また設置長さが限られている場合に使用される。

マウスon 複合トロンメル

マウスon 複合トロンメル

ここには選鉱処理前の粗鉱ビンへ鉱石を投入する軌道が残る。

まるで天空の選鉱所だ。

これはモーターサイレン。

交差点に進入した救急車が鳴らすような、

緊急時などに大音量で警告を促すサイレンだ。

最上段には高圧カットアウトなどの電材が残る。

これは変圧器の一次側に設置して回路の開閉や過負荷保護用に使用される。

付近にインクラインの巻上電動機があったのだろう。

石垣の基礎があり、

付近には建屋があったようだ。

そこにはやはり巻上機が残り、

急角度の斜面に上部向かってワイヤーが向かう。

ワイヤーはプーリーにて角度を変えて、

更に上部へ続く。

上端では2つの滑車によって角度が180度変わり、

斜面の下へ向けてワイヤーが垂れ下がる。

クローム鉱は非常に砕きやすく、トロンメルで分粒後、

微粉はテーブル浮選で処理する。

クローム鉄鋼は微粉になりやすく、濁水となって逃げる可能性が高いため、

微粉になるまで砕かないことが重要である。

選鉱所最上段から平行にレールを追う。

そこには巨大なトロンメルが残っている。

円筒形のトロンメルは手前の網目が細かく、

中央部は更に粗目、

奥はかなり大きな網目となっている。

付近には石垣の段差がある。

周囲は旧い選鉱場の可能性もある。

続くレールに沿って道なき道を進む。

道の荒れ方が酷く、

鉱史後半は使用されなかった施設かもしれない。

レールは斜面に向かい突然途切れる。

恐らくズリ捨て場のような雰囲気だ。

やはりそこは広大なズリ山であった。

夥しい量の尾鉱が斜面を形成している。

選鉱前の鉱石をストックする粗鉱ビンが残る。

耐火物用クロームは特に選鉱を要しない場合もあるが、

本坑では選鉱にて品位を高めていたようだ。

削岩機の先端、ビットの試し打ちの跡が残る。

鉱山跡にはよくある風景だ。

下の階層には実際に削岩機(ロックドリル)も残る。

重量は25kg以上となる。

ここ選鉱場では採掘した鉱石を集め、

粉砕後、粒を揃える。

塊・粒・粉に分粒した後、

塊/粒は工程を戻して再び小さく砕く工程へと導かれる。

25mm以下の粉は選別後ウイフレーテーブルなどを用いて

精鉱と尾鉱を分別する。

ウイフレーテーブルは左右に振動しつつ、

Aから鉱石を投入、左に移動する鉱石にBから水流を当てる。

軽い尾鉱は水圧でGに流れ、

重い精鉱はC/D/Eまでたどり着くことで選り分ける。

クローム鉱業は探鉱なりと言われるほど、

鉱床の形態が不規則で一般の鉱山のような坑道では発見が容易ではない。

そして粘土化した蛇紋岩中を探鉱するため

坑道の維持や支保工の保持に多大な労力が必要となる。

そのためクローム転じて『苦労務』と称されることも多かった。

戻る

マウスon インクライン

マウスon インクライン

マウスon 内部

マウスon 内部

マウスon ブレーキクラッシャ

マウスon ブレーキクラッシャ

マウスon トロンメル

マウスon トロンメル

マウスon 複合トロンメル

マウスon 複合トロンメル

マウスon 複合トロンメル

マウスon 複合トロンメル