フライヤビリティの悪夢

5月上旬、道道から東に入山する。

昭和9年頃、庶路川流域の中庶路付近で農家の人々が、

近隣の土地から炭を掘り燃料にしていた。

付近にはすぐに炭住跡が点在する。

当時、庶路を通りかかった大阪の鉱山師がこの炭に着目、

試掘を届けたのが庶路炭鉱の発端と言われる。

浄化槽のような一画もある。

その後、大阪の宇治川電気株式会社がこの鉱区を買収、

庶路本岐炭鉱(株)庶路鉱業所として採掘開始したのが昭和11年10月。

当初は馬車そしてトラックで庶路駅まで運搬していたが、

やがて軌道が敷設され、ガソリン機関車で運搬されたという。

当時の人員は40名程度であった。

昭和15年春には6戸建て社宅31棟を建設して、

120名の鉱員を増員した。

機関車も3台に増やし、送炭量も増加した。

森の奥に平屋の遺構も残る。

昭和16年12月に明治鉱業(株)が付近を買収、

庶路鉱業所本岐炭砿と改め開発が進む。

経営が移ってすぐに沢の上流2.5㎞に電力を引き込んだと資料にある。

これが恐らくその変電施設だ。

変電所は電圧を変換し、配分、故障個所の切り離しを司る。

変電所だと判断できるポイントは写真黄色丸の三つの穴だ。

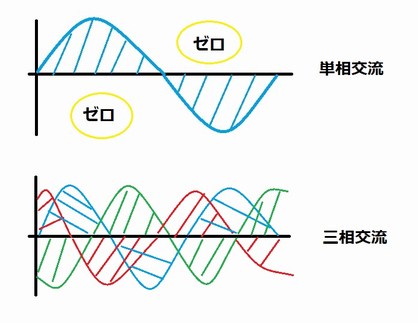

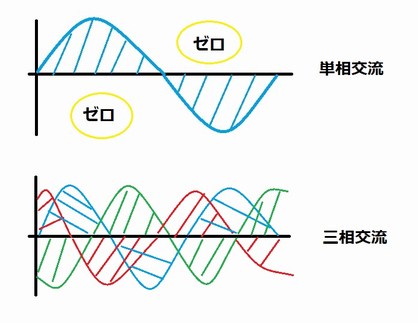

送られる電気の種類は三相交流というもので、

電線は戻りが相殺され3本となる。

電気は波であり、家庭用の単相(上)はエネルギーがゼロとなる周期がある。

ところが三相交流(下)は三つの波(赤/青/緑)が重なり、少しづつずれてエネルギーを送るため、

単相に比べると3倍の電力を送ることができる。

電線の数でみると家庭用の単相100vは行きと戻りの2本線。

工業用三相200vは3本線で

単相×3の6本や帰り道用の1本を追加して4本などにならない。

これは三つの層が影響しあってゼロとなり、戻り線が不要となるからだ。

内部には電気施設らしく制御盤の土台が並ぶ。

高価な電気機器はリサイクルされたようだ。

内部は2色に分けられている。

3本の電線が入力していた跡が残る。

電力が来てからは機械採炭が大幅に進み、

出炭量は3倍にまで至り、それ以上に逐次増大していった。

架線用の腕金や碍子も残る。

もしもの事故の際の断絶や、それが妥当であったかの検証も

現在の変電所では24時間無人で行われる。

建屋の窓は全て二重窓となっている。

それからみても、当時はここに人が常駐し、

手動で安全の管理を行っていたのだ。

少し移動すると、

一際大きな基礎が残る。

これは炭住ではなく、公共の施設のようだ。

これは研修や会議、集会に使用した健保会館の跡のようだ。

庶路炭鉱には明治信和会館という映画や演劇の施設があったようだが、

本岐炭砿ではこの健保会館で催しが行われたようだ。

マウスon 健保会館

マウスon 健保会館

明治鉱業(株)が買収した当時は、

浴場と小さな配給所があったのみで、

ほとんどは庶路市街か釧路まで出向き用件を済ましていた。

基礎だけでも広範囲に渡る。

やがて配給所や魚菜部、理髪店、子供遊園地、浴場、

そしてマーケットや職員クラブ、神社等が整備されていくこととなる。

更に上流域に進むと壁の様な廃祉がある。

左側には土盛りの様なものもある。

もしかすると目的の火薬庫ではないだろうか。

コンクリート製の小屋は屋根がない。

土堤に囲われた火薬庫だ。

資料では2棟が並んでいるが。

土堤は全体を囲い、間を仕切るように建設されているが、

建屋は1棟しか残っていない。

水力採掘が主流といえど、やはり発破と併用していたのだ。

比較的大きな炭鉱施設がある。

坑内図には水力センターというポンプ基地があり、

これは水力採炭の付随施設かもしれない。

更に山中深くには遺跡の様な構造物が残る。

これも恐らく水力採炭にかかわる、

水利の施設跡のようだ。

石垣の残る輸車路の様な一画がある。

恐らく本岐坑と呼ばれる坑口に続く道だと思われる。

時代前半の古い坑口、追ってみる。

辺りは人工的な雰囲気に満ち溢れている。

巻上機か扇風機、資料にも

直径1,770㎜のターボ式扇風機設置の記述がある。

延々登ると巨大な支保が崩れた斜面がある。

おそらく旧坑口、本岐坑の遺構だ。

大量の部材が朽ちている。

これはやはり坑口の成れの果てだ。

このアーチは屋根で覆われていたらしい覆道の痕跡のようだ。

坑口自体はすでに埋没している。

これが密閉された坑口が崩れた跡だ。

水力採炭は昭和37年から実施され、

その工程はまず6~8m3/minの清水を250Aパイプ(外径267.4㎜)により坑内に送水する。

40㎏/㎝2で送水された原水は、

坑内ポンプでさらに加圧後、

切羽の送水、炭壁に噴射破砕する。

付近には岩盤の裂け目の様な穴があるが坑道とは無縁のようだ。

送水噴射の際は『モニター』と呼ばれる遠隔ノズルを使用した。

これは130㎏/㎝2の耐圧があり、合計6台が稼働した。

炭層がくっきりと残る。

水力破砕された石炭は水と共にトラフと呼ばれる樋を流れ、

分水器により水と石炭に分離、坑外搬出される。

庶路炭鉱(S39)と本岐炭砿(S44)では閉山に5年間のズレがある。

その理由はこの水力採掘にあり、

効率の良い採炭方法が延命に結び付いたようだ。

それでは大きな閉山の理由は何だったのかまとめてみる。

まずは慢性的な赤字からの脱却ができなかったこと。

これは労務費の過剰よりも出炭量の減少がコスト高を生んだとされている。

そして設備投資の回収が進まなかったこと。

3億円以上を費やした立坑建設や新鉱の開発に伴う機械購入などは

累積の巨額の赤字を生んだとされる。

そして昭和32年の第二卸における大出水事故の影響、

また労使関係の協調も思わしくなく、

しかし最大の要因は断層の多さであった。

亀の甲羅状に分断される断層により、

造成/移転が多く機械化を阻む地下構造であったこと、

複雑で軟弱な地層は大きな盤圧を伴い、坑道維持にも大きな労苦が伴った。

それでは水力採掘が諸炭鉱に普及しなかった要因はどうだったのだろう。

水力採炭が主流となったロシアに比較して、

日本では流しやすい急傾斜炭層であるにもかかわらず普及に至らなかった。

実用化を阻んだその一番の理由は『フライヤビリティ値』にある。

フライヤビリティとは石炭の破砕性、つまり硬さ/崩れやすさの事である。

各炭鉱のフライヤビリティ値は茶志内30/茂尻42/登川34と、

水力採炭に適しているのはその数値が20以下であり、

普及実績のある本岐が15~25,砂川が20~30、茶志内15~30となる。

つまり炭層の硬さや亀裂性がネックとなり、

水力採炭は多くの炭鉱に水平展開することなく、

一部炭鉱でのみ、その本領を発揮したのである。

戻る

マウスon 健保会館

マウスon 健保会館