ダムの嵩上げ、鉱山の消長

街との標高差80mの山中に木造の廃祉がある。

これは制御のための事務所のようで、

ここまではかつて林道が存在したようだ。

『NO.1』と記載のある崩れた木材の隙間から内部に侵入する。

この施設の建設契機としては、浄水の確保だけでなく、

度重なる火災が影響してるという。

小屋内部は非常に狭く『七十四番』と書かれた壁がある。

本体は無いものの、

恐らくこれは専用の電話設備のようだ。

小屋内部には今は少ない石炭ストーブが鎮座している。

火力が激しく温度の調整が難しかったという。

ここには人が常駐していたことがわかる。

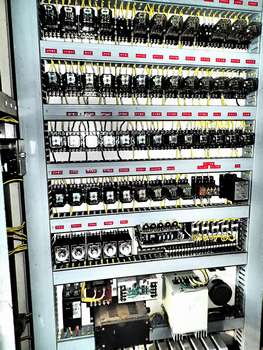

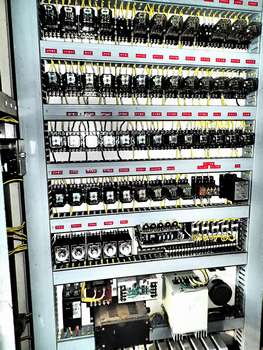

ストーブの裏手には『水道ポンプ制御監視盤』がある。

当初の取水施設は小さな堰堤にあり、鉱山の繁栄による人口増につれ、

断水や衛生面での問題が山積したという。

すぐ脇には『ポンプ監視継電器盤』がある。

取水施設からの浄水をポンプを用いて、

この施設まで揚程していたのだ。

制御盤内部には継電器(リレー)やタイマーが並ぶ。

水位計測の信号等によって電気回路をon/offする装置だ。

一部保護継電器として過電圧リレー等も装備されている。

木造小屋に隣接してポンプ室がある。

200A程度の太い配管がゲートバルブを介して、

設備されている。

奥にはタービンポンプが備え付けられているようだ。

当初は住民による水道組合での自主設備から、

やがて町営水道として拡充が図られたという。

すこし離れた場所に別の遺構がある。

鉱山の発展と共に水道設備は鉱山会社が全て負担しての工事となり、

堰堤(ダム)、浄水場、配水池を五か年計画で整備することとなった。

内部はかなり広い施設だ。

配管がうねり下部に向かって水槽のようなトンネルがある。

上部には碍子とケーブルもある。

レベル下の隧道へは階段で降りることができる。

ここが貯水用の水タンク部分となり、

災害時でも取水ダムからの送水と関係なく水を供給できる。

65〜80A程度の送水管はすでに腐食して脱落している。

取水側のダムの4m嵩上げ工事や第二ダムの建設も、

本施設工事に沿って執り行われた。

水槽は30m程度の奥行きがあり、

同様のものが並行に4本ある。

合計の貯水量は1,930tに及ぶ。

山間の小高い堰堤から取水した浄水は、

夏は冷たく甘みがあり、

鉄管ビールと称されたこともあった。

施設の奥には配管が複雑に交差する一角がある。

導水管は貯水池ー浄水場、送水管は浄水場ー配水場、配水池下流が配水管と呼ばれ、

その後分岐から各家庭までが給水管と呼ばれる。

施設の一部には外部へ出れる場所があるがその先は崖だ。

水道施設ができるまでの鉱山集落街では、

良質の水源地に碑を建て、『水神』として崇めたという。

戻る