狸家族の狸掘り

延々登る標高160m附近に坑口は存在する。

半分以上が埋没し、

ザックを降ろさないと入坑できない。

入坑してすぐ、かなり奥まで続いていることが判る。

支保工らしき木材が乱立する。

何か動物系の異臭がする。

支保工が帯び重なる中、150m程で、

ドーム状の天井が高い一角がある。

しかしこれは天井が抜け落ちたらしい。

さらに奥で大きく埋没しかけた瓦礫部分を乗り越える。

一旦上るので、坑道は遥か下となる。

酸素濃度は問題ないが温度はぐっと高くなる。

更に50m程進むと右側に深い立坑がある。

現在進んでいる鉱脈に向かう水平の坑道は『立入』(Cross-cut)と呼ばれ、

右手の立坑は『堀下』(Shinking)と呼ばれた。

堀下は深さ15m程で更に最下層の水平の樋押坑道に接続している。

その立坑である堀下は、

その下部方向に更に伸びているようだ。

立入は更に水平に続く。

食事中の方には申し訳ないが、異臭の原因は足元に点在する、

動物の糞で、それはなかなか劣悪な環境だ。

岩盤には直径35㎜程度の穴が頻繁に開いている。

これは試錐のための孔で、いわゆるボーリングの跡である。

試料を採って調査した深さ数mに及ぶ孔だ。

途中には試錐孔にスコップが刺さっている。

恐らく先折れしたスコップの柄部分を突き刺したのだろう。

更に温度が上昇、白い蛾が多数いる。

やがて坑内分岐がある。

実際にはいつもの決め事で右坑から進んだが、

埋没しかけている左坑を見てみよう。

左坑はやはり激しく埋没しており、

上部から大量の土砂が降り注いだようだ。、

その上部を確認する。

これは上部を見上げた写真である。

つまり遥か上向きにそして分岐しつつ、採掘が進んでいるのだ。

これは『掘上』(Raise)と呼ばれるものだ。

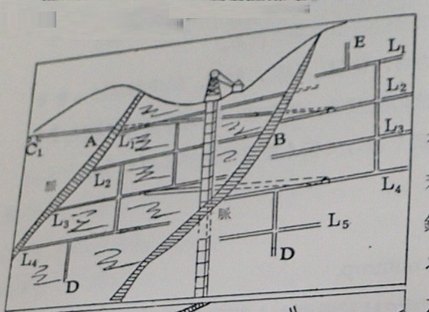

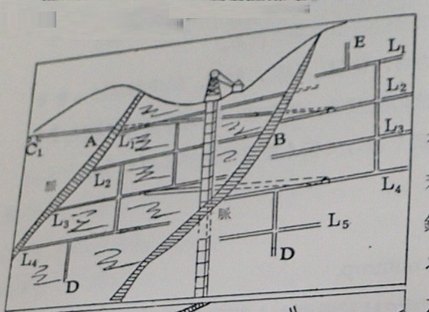

坑内探鉱の模式図である。A,B二鉱脈に対して、

C1(立入)をまず進め、着脈後L1~4の(樋押)、

それらを繋ぐ上下方向の(堀下D・堀上E)を採掘するのである。

右坑を進む。

左右にも試掘したであろう痕跡がある。

入坑から300m近く進んでいる。

進むと3次元に分岐する。

しかもそれぞれが奥へ進んでいる。

足場が悪く登ることはできない。

奥に進むと枕木が続く。

鉱床図には軌道も描かれており、

それが証明されたこととなる。

(マウスon 鉱床図)

(マウスon 鉱床図)

上部の鉱脈から脱落したレールが横たわる。

削岩機を用いて坑道採掘を進める場合、

坑道押(水平方向)の場合は削岩機が地面から90度となるようなスタンドを用いる。

崩れたレールの上部には奥が広がる坑道が続く。

こういった上部へ削岩機で掘り上げる場合は、

上向きの穿孔に見合う治具を使用する。

白く塗装された木材の破片があり、『二中段』のように記載されている。

岩盤の種類などにより中段と規定された一段上を二中段と呼ぶ場合があるが、

その標記だろうか。

細いレールが残り、ここは分岐のポイントとなっている。

上向き階段法などで採掘した鉱石を、

ここで鉱車に載せたのだろうか。

その先で立入坑道は突然道を失い漆黒の堀下となる。

重力に従い下部に掘り進む場合は、

削岩機に治具は不要で手持ち下向きに使用される。

坑道内ではエゾタヌキが越冬しているようだ。

少なくとも5匹はいる。

人間を初めて見たのか、少しパニックにさせてしまった。

逃げずに居眠りしているエゾタヌキもいる。

彼らは仮死状態の冬眠ではなく、飲まず食わずの半冬眠(冬ごもり)を行う。

秋の飽食と皮下脂肪、冬毛で丸々と太っている。

頭だけを隠して、隠れたつもりになっているエゾタヌキもいる。

綺麗好きの狸たちはトイレを共同として同じ場所にする。

坑口付近に異臭が偏っていたのは、これが理由だったのだ。

漆黒の堀下の奥には更に立入坑道が続いている。

人知れず山中に眠る坑道は、

エゾタヌキたちの別荘と化していた。

戻る

.jpg)

(マウスon 鉱床図)

(マウスon 鉱床図)