坑内分岐のなせる業

坑道の途中から坑内に下る。

足元は隆起し、棄てられた鋼製ワイヤーが波打っている。

幅の狭い単線の斜坑のようだ。

坑道の中央付近にはイケールで組まれたプーリーが設置されている。

これはワイヤーのガイドのようだが、

レールは敷設された痕跡がない。

架台から少し下ると、

そこには配管の敷設がある。

シュートや鉱石の排出設備も無く、ここまで鉱車は来ていなかったようだ。

付近の荒廃は激しく、

覆工は崩れ、木材と鋼材が散乱している。

中央部にはガイドローラーがある。

その先で坑道はY字の分岐を迎える。

その接点には鋼製の装置がある。

これは珍しい装置かもしれない。

坑道中央に直径3m程度のシーブを固定する大きな架台がある。

しかもシーブは角度がついており、

ワイヤーの分岐点となっている。

下部から見上げるとY字の接続部にシーブがあることがわかる。

はじめに下ってきたのが右坑。

左坑はすぐに封鎖されている。

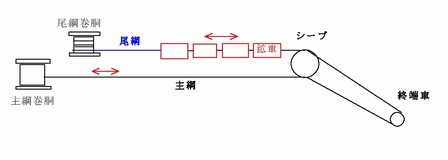

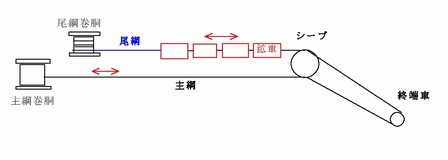

これは『尾綱巻』と呼ばれる特殊な単胴型コース巻き装置だ。

一般のコース巻きは斜度に従って、

重力も利用し、坑口から坑底へ巻胴動力とブレーキを併用して鉱車を降ろすこととなる。

ところが坑道の傾斜が緩やかだったり、起伏があって重力降下に不足があった場合、

空鉱車が自力で傾斜を下ることができない場合がある。

この場合『尾綱』という別ワイヤーを鉱車下部に接続して牽引降下させるのである。

一般には尾綱は坑道運搬経路の2倍の長さが必要となるが、

本坑では坑底から通洞までの斜坑搬出が行われ、

本斜坑坑口までの鉱石搬出は行われなかったため、

運搬経路分の主綱/尾綱が準備されたようだ。

尾綱は簡単に鉱車から外せるので、

支坑道や側線を準備すれば、

空鉱車の交換が容易にできることとなる。

主綱や尾綱の鋼製ワイヤーは破損や摩耗を防ぐため、

そして綱を導くために滑車やローラの設備が必要となる。

また構造上単線となり、速度は3m/secと斜坑揚鉱の中では早い部類となる。

傾斜の少ない斜坑を更に下り約500m附近。

気温の上昇があるが、酸素濃度は20%。

前方はどうやら埋没地点のようだ。

プーリを介したワイヤーの先は、

巨大な岩石が重なり合っている。

ワイヤーもそれらに飲み込まれている。

埋没地点は覆工が剥がれ落ち、内部の鋼製支保工が剥き出しとなり、

さながら骨格のように死滅している

埋没地点で折り返す。

コース巻きに使用するロープ径はφ40㎜。

ワイヤーロープ重量増の限界から換算すると、斜坑の延長は1,000〜1,200m以下となる。

1,200mを超えた斜坑がベルトコンベヤーに切り替わるのもこう言った理由からだ。

戻る