野口整体

●今の季節の身体 〜整体生活入門●

身体は、外環境〜季節の変化に応じてもっとも適合しやすい「系」

を中心として活動を変化させます。

その季節の外気温、湿度、空気の密度、風とコリオリの力等、

さまざまな条件に対応すべく「呼吸器系」であるとか「泌尿器系」、

「消化器系」など季節の適った「系」をフル活動していきます。

ところが身体は一様に偏ったもので、個性を持ちますから弱点と

特性を併せもっています。

そのため動かない点、動かない系列をつくってしまうのです。

それが「鬱滞」となりポイントとして凝集します。

この「鬱滞ポイント」は身体のエネルギー分散を偏らせ、その

身体の「動かない点」や弱点で歪むのです。

これが「鬱滞ライン」を形成し、季節の「体勢」の変移そのものに

影響して、変化が滞り失調したりするのです。

「季節の急処」と呼んでいるのはこの鬱滞ラインに変化を与える

「要点」です。

身体は、歪んで動かないままでいるのは本望ではありませんから

常にこのマイナス要因の「鬱滞」とせめぎ合い、解決策を図ろうと

しているのです。

身体は常に、移ろい、とどまり、進もうとするのです、、。

本稿では、この季節の変移のさまざまな様相を、いろいろの

角度からご紹介していきます。

☆季節読みのブログ、季節に適った体操(体位法)等をご案内して

います。

■季読み帖■ http://kiyomi-kihou.seesaa.net/

■ 季節の体位〜2015夏の体位

1.『太陽神経叢のガスを動かす』

左肋骨の下縁の太陽叢の硬張りを愉気をしながら

弛めます。太陽層に指先を当てしばらく愉気をしていると。

ポコポコとガスが動き出します。このポコポコ動くガスを

ヘソ側に向けてさらに愉気すると、ガスは消失して

太陽層の硬張りはひとまず弛みます。

※ここでいう太陽叢と云うのは一般的に認知されている

ツボとしての太陽叢〜お腹の真ん中、ヘソより数十センチ

上の点〜の位置と異なり、より胃袋に近い肋骨下の部位

を指しています。

2.《泌尿器〜呼吸器ラインと消化器をつなぐ》

今季のライン(泌尿器〜呼吸器)

このラインを刺激しつつ、背面の仙骨部に

自然集注している頭部の緊張を弛める体位

を取ります。頭の緊張は消化器系や皮膚に

変動が表われているものです。

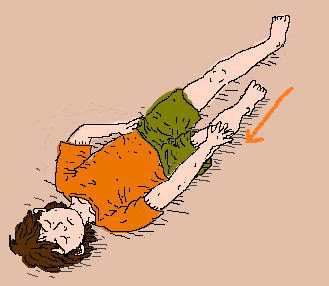

■ 季節の体位〜2015秋の体位

『2015秋の体位〜腹と血行を整える』

秋の今、急処のポイントが足首、裏側腹、肩から首の中間の

穴に生まれています。

足首のポイントをひざ下の中継点に沿うように引き上げて

足をくの字に立てます。開き気味に引き上げ立てたところで

腹の鬱滞した硬い部分に気が集まるよう足を内側に寄せます。

次に腕を開きわき腹の上部の辺りが弛むよう、角度をつけ

ます。しばらくそのままで居ると肩から首の中間あたりから

気の集まった温かな感じが起こります。

|

※このあと、立てた足の指を引きながら離すという

矯体法を取るとなお、効果的です。詳細は「季読み帖」に!

■ 季節の体位動法〜2015晩秋

『2015晩秋の体位動法〜呼吸活点に下ろす』

この体位法は、秋の間なかなか抜けずに鬱滞したままである

上胸部の過緊張を、いったん際立たせてそのまま腰に下ろして

みようと設計されています。

①腕を挙げ、そのまま真横に下ろし肩の高さで肘を曲げ、肩甲骨を

寄せるくらいに前腕を胸に持っていきます。

手の平は正面を向いても真下でも構いません。胸郭が開き、肩甲骨

がよる感じが出るように胸の前に前腕を寄せていきます。

②次に足をなるたけ遠く真っ直ぐ前方に出し、出した足に体重を

かけます。足はすり足で、身体を沈め、腰にソリが生まれるように

差し出すのです。重心を前足に充分かけた後に次の足を前に、

同じ要領で差し出し、身体は低く低くを保ちます。

身体の真ん中のラインに足を出すように前方に進んでいきます。

次にセットで行なう体位法は、小さく丸まり「縮み要求」を

亢めるために行なう体位動法です。

①小さく屈み、腕を前で交差するように組みます。膝を

腕でロックするように組みながら、前に進んでいきます、

②やはり、すり足で腰を落とし、上体が立たないように

低く低く前に進みます。

応用編として、前に組んだ腕をくるくる回転させながら

同じように丸まりながら低く進んでいくやり方もあります。

■ 2種体操を試してみる〜2016冬から初春

◇上から観たところ

この整体体操は、広く知られた二種修正体操を

今の季節に適うように多少、改良したものです。

(動画は3回リピートされます。)

各動作手順

①まず仰向けに寝た状態で、足を床を擦りながら開いていき

ます。足の外側の真横の付け根辺りに力感が生まれるまで

開きます。次に肘をくの字に曲げ手の甲から脇に向けて

同じように擦り上げていきます。これが準備の体勢です。

②次に吐く息で足を床から浮かせます。

アキレス腱、足の裏側の筋が伸びるようにつま先を立て、

吐く息に合わせてゆっくり踵を3センチほど浮かせます。

腰の背側の中心あたりに力感が生まれます。

③次に呼吸が吸いに移ったところで、肘を支点に胸を

開くように、張りながら肩甲骨を寄せていきます。

吸いながら動作が行なわれます。

背中が浮き上がる程度、あごも上がる程度に寄せます。

踵カカトは浮かせたままですので、なかなか難しい。

④吸い切ったところでパタンと浮いた体を落とします。

呼吸の間隙と言いますが、この間を逃さないのがコツです。

身体の力を一瞬にサッと抜いてしまうように落とします。

パタンと乾いた良い音がすると成功です。

しばらくそのままの状態で、起き上がったら座ります。

※フニャっと落ちたり、呼吸が上手く使えなかったりして

失敗したなと思ったら、サッと起き上がってしまいます。

もう一度やり直します。トライは2度までで上手く

いかなくてもそのまましばらく正座してまた翌日にやり

直します。一日一回以上は行ないません。

体操を終えた後、肩や首、肩甲骨周辺に凝りや圧痛を

感じます。反応による違和感ですが、しばらくして消えま

す。また、頭の疲労感が感じられるようになると頭痛と

なります。これもしばらくして消えるのですが、違和感

に鈍い感受性が復活して反応が生まれるのが、この体操

の特徴です。睡眠を取るとすっきり変わってきます。

二種体癖の問題は、重要な点が抜け落ちてしまいがちな

処です。直前まで、頭の中でイメージしたり段取りを浮か

べていても、スッと抜けてしまいミスをしてしまうのです。

しかも最重要点をポカするのです。

面白いと云えば面白い笑い話にも出来るのですが、事に

よっては大問題になりえます。

頭の中の関連がスパッと途絶えてしまうためです。

今季の二種的傾向が一般的に認知されれば、のんびりした

平和な世の中になるのでしょうが、、、、

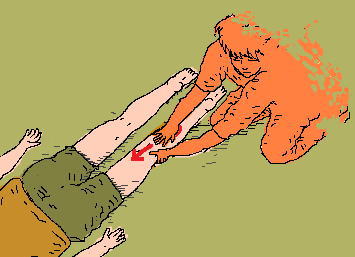

■ 肩から足首へ 2016初春

この時期、足首を振ってみると上手く振れない足首があります。

特に内側は振れても外側に全く振れない方があるのです。

この硬張った足首の側は、膝も可動性が悪く柔軟さを欠きます。

骨盤の状況を反映しているのですが、この足首の硬張りを

上胸部からの愉気で弛めます。

相手の頭側に座り、肩付近に手を当て愉気をします。

足首めがけて気を通しますと。足首側の観察者にもフッと

感じられる、ヒビく感じがあります〜連動感や反応がある〜

今は上胸部でも肩ないし肩の山を超えたあたりに、この

ヒビく「処」があるのです。

肩の人は手を当て、足首へヒビく方向性を感じ取りながら

愉気をしていきますと、足首はずんずん弛んできます。

詳細の解説は 「季読み帖」を!

|

■ 三種の4種なり体操を試してみる〜2016春

◇この整体体操は、広く知られた四種修正体操を

今の季節に適うように多少、改良したものです。

(動画は3回リピートされます。)

各動作手順

①まず仰向けに寝た状態で、重心側の足を床を擦りながら

くの字に曲げていき、同側の手で膝辺りを引っかけるように

持ちます。次に、吐く息で床面から3センチほど曲げた足を

持ち上げていきますここで、足は伸びる方向、手は膝を引き

上げるよう力を拮抗させた状態を保ちます。

②次に、一呼吸後の吐く息で、伸ばしている逆側の足をそのまま

の位置で、多少つま先を立て気味にアキレス腱が伸びるよう

床面から3センチほど持ち上げていきます。

この時、背側のヘソの真裏より一つ二つ上あたりに緊張感が

生まれます。

③二呼吸くらい待って次の呼吸の間隙、息を吐き切って

吸いに移る直前でくの字に曲げた足を、手を離し足は反動で

ポーンと伸びるように、パタンと落とします。

逆側の足はそのまま上げた状態を保ちます。

④次の吐き切って吸いに移る直前の息で、今度は逆側の伸ばし

て上げたままの足を、パタンと落とします。

※フニャっと落ちたり、呼吸が上手く使えなかったりして

失敗したなと思ったら、サッと起き上がってしまいます。

もう一度やり直します。トライは2度までで上手く

いかなくてもそのまましばらく正座してまた翌日にやり

直します。一日一回以上は行ないません。

体操を終えた後、股関節や坐骨周辺、骨盤等に違和感や

圧痛を感じることがあります。これは腰椎部の椎側の弛み

に弾力を取り戻すための経過的な反応です。

しばらくしてこの違和感は消えます。一日を経てなお

残っているようなら熱めの湯船に浸かってサッと出る

と云うお風呂の入り方をすると無くなってしまいます。

この4種なり体操は、本来であればこの時期、三種の修正

体操を行なうべきなのですが、今冬の暖冬傾向の影響で

腰椎2番が弛んでしまい、三種的な発散がうまくいかない

ため表向き四種的な傾向から、三種の鬱散誘導に道づける

ため四種修正体操を迂回利用して行なっているのです。

けれど、世間全体の動きは明らかに三種的な鬱散の状況が

あふれていて、仲よくまとまっていた集団の突如の亀裂や

分裂、安定したネットワークや組織が、どう云う訳か暴走

者が出て壊してしまったり、きわめて感情的な渦を巻いた

ような鬱散の暴風が吹き荒れる季節なのです。

けれど、それは象徴的なトリックスターが暴発した原因に

よるのではなく、世間全体に広がる鬱散の要求が分裂と

離合を促している結果なのです。

またそこに今季は、四種的なねたみや嫉み、疑心や猜疑の

渦の目もあり、実ににぎやかです。表向きは凪いでのどかな

雰囲気の裡側ではヒタヒタ嵐の気配に満ちているのです。

■ 腰の要、腰椎3番にヒビかせる!!〜2016梅雨前

◇この体位動法は、2016年の春と梅雨前の

鬱滞ラインに適うように構成されたものです。

(動画は3回リピートされます。)

各動作手順

①まず仰向けに寝た状態で、右足をお腹側に引き寄せるように

曲げていきます。引き上げていくごとに腰椎4番あたりに

緊張感が生まれます。〜おヘソの裏側より少々下〜

膝頭を右手で掴み、さらに上に引き寄せようとします。

膝はそれに対し逆方向に足を伸ばそうとして、そこに

拮抗感が生まれます。この拮抗感を保ちます。

②次に、逆側の左足の裏側の筋、大腿裏、アキレス腱から、

足首の裏の筋まで伸びるように、つま先を立てぎみに

ぐううと伸ばします。

左足の裏を伸ばすことで、今度は腰椎3番に緊張が

集まってきます。〜ヘソの裏側の背と腰のあたり〜

この腰に力点が集まる感じが重要となります。

③そのまま力が拮抗する感じを矯めて、こらえます。

しばらく耐えて、次の呼吸の間隙で膝の手をするりと

放すようにして、スタンっと反動で足が伸びて落ちて

行くように拮抗感を崩します。

パタッと足が落ちるのと同時に身体全体の力も抜きます

しばらくそのまま静かに呼吸が整うのを待ちます。

ヘニャっと上手くいかなくても、1日に1回続けることで

腰椎部の弾力が出てくると、パタッと上手く足が落ちていく

ようになります。その頃にはもうこの体位動法も不要となって

いるのです。

コチラの動画もご参考に。 「季読み帖」

■ 膝の吸い、吐きを用いる〜2016梅雨前

この体位動法は、泌尿器器系統の閊えツカエによって

縮んだ膝裏と血行の関連する側腹とを併せて気の集注、鬱散を図る

ことで、鬱滞した滞る系統を動かそうとするものです

まず座姿勢で、右左の膝を交互に突出し、引くという動作をします

①座して、右ひざを前に突き出す。左ひざを引く

次に逆の膝を突出し、逆を引く

この時、突き出した膝から発散感と引いた膝に吸い込み感がある事

を感じ取るようにします。この感じが掴みにくい方を対象に行います

②側腹(脇腹、肋骨下部から腸骨上縁までの脇の腹)を指で摘みます

薄くペタッとした処か、厚ぼったく痛い処を摘み、先ほど選択した

吸い吐きの分かりにくい膝の突き出し、引きを行ないます

側腹を撮むと吐きと吸いの感じがはっきりしてきます

順々に側腹の撮む位置をズラしていきます。そのつど膝を戻します

(吐き出すよう突出し、吸い込むよう引くのが要点です)

※ 突出しと引きの膝を決めたら、ひとつ分膝を開くのもコツです

■ 腰椎3番の右3側の虚〜2016梅雨〜初夏

梅雨から7月まで、腰椎3番の右3側(やや2側寄り)にずぶずぶ

と弛んだ「虚」と云うべき弛緩の穴が生まれました。

この「虚」は泌尿器の停滞を示し、それが呼吸器や循環器系へ

影響を及ぼしている停滞ラインの急処となっています。

この停滞ラインは側腹近くを通って、肩甲骨外縁と脇の辺りに

入って鬱滞が増す程、胸筋前部が縮まり、やがて胸郭そのもの

が硬張ったうえで下がっていきます。

腰椎3番の右3側の「虚」と云うものは、この半年間、非常に

苛烈な泌尿器系の負担があったことの結露なのです。

(腰椎3番および右3側の虚に力点が集まる感じが要点)

①仰向けで両膝を抱えるように両手にて持ちます。

膝を引き上げてくる時に腰椎3番付近が引締まる処まで

膝を引き寄せ、これを掌で引き上げつつ膝は足先方向に

膝を伸ばしつつ拮抗させて保ちます。

拮抗感を保てないと、腰の真ん中辺りの力感がすぐに抜けて

しまいます。

②逆側の左膝を開いていき、腰椎3番の右3側の虚の辺りが

引締まる位置まで持っていき、ここでも掌と膝とを拮抗させます。

この時、腰の中ほど辺りに偏り感、アンバランスな力感が

いったん生じます。

③しばらくそのまま保った後、開き気味の逆側の左足を息を

吐き切った瞬間に落とします。(伸ばします)膝を持っている

手をスパンと滑らすように離して、いきなり拮抗感がはずされ

た勢いで足はパタンと落ちていきます。(伸びていく)

いったん一呼吸おいて今度は呼吸の間隙は考えずに

右足の手をはずし、ゆっくり落とします。(伸ばします)

④そのまま仰向けで呼吸が落ち着くまで寝た状態を保ちます。

呼吸が安定したら、一度うつ伏せとなってから座り、その後

立ち上がります。

■ 膝裏とアキレス腱、四側ライン〜2016.17冬

膝裏の縮みとアキレス腱の縮みを解消するための愉気法と

体位動法です。

通常アキレス腱を伸ばすには、足裏の筋全体を足方向に

曳くようにするのですが、今季は常道でなくアキレス腱を

膝方向に伸ばすように愉気した方が適っているようです。

アキレス腱の上部の繋がり目あたりを縦方向に愉気します

アキレス腱の上部、膝側の繋がり目あたりに掌を当てます。

〜ふくらはぎの膨らみの途切れたあたり〜もう片方の手を

膝裏付近に当て、アキレス腱の上部繋がり目を尻方向に

〜上方向〜押さえつつ愉気していきます。

あまり強くは押さえません。

愉気していると坐骨付近〜臀部の下部のくびれあたり〜

が温かになり、骨盤、腰部も温かになってきます。

最終的にそのまま温かな感じが背中の4側ラインにまで

昇っていけば終了です。

次に以下の体位動法もご参考にしてください。

膝裏の縮みとアキレス腱の縮みを解消しつつ四側ラインに

働きかける体位動法です。

背中の四側ラインを丸めるように、開く感じでいったん

拡散を図り、骨盤、膝下、アキレス腱へと繋げていきます。

(背中が開く感じを保つには肘の引き締まりと角度が要点)

①背中を丸め気味に胸郭を開き脇から発散するように両

腕でコの字を作るように開きながら膝に手を当てます

両膝頭は閉じてくっ付くくらいにして、しばらく保ちます。

背中の四側ラインが開くよう拡散するように腕の角度を

調整します。

②背中の拡散を保ちつつ、足のつま先を内股ぎみにハの字

に合わせます。すると腰椎3番あたりの背筋が反りつつ伸びて

きます。伸びると下を向いていた顔が前方に向き直ります。

これらは自然にそうなるようにして、意識的には行ないません。

腰椎の真ん中あたりがクッと反って引き締まると上体は持ち

上がるのです。

③しばらく状態を保ち膝裏の縮んだ側の下肢をおもむろに

後方に伸ばしていきます。アキレス腱まで伸びるように

すり足で後ろに引く格好です。

②までの動作でかなり身体を決められた感じがあるので

この状態で片足を後ろに引くのは相当に難しい体移動です。

体が崩れず、肘や膝、腰部が抜けないように保ちつつ

下肢をずらすのが要点になります。

※③については動作が崩れやすく難易度が高いので出来る

方のみで無理せず試してみてください。

■ 尿切り法〜2016.17冬

尿切り法と云うのは残尿感や頻尿、尿閉の予防のため

排尿のたびごとに行なう尿を切って後を残さないように

するための行気動法です。

排尿と云うのは、放尿時には順であれば気を吸いこんで

行なっています。気の方向が集注方向と云うことになり

ます。出し切ったなと思うところからサッと転換して拡散

方向に移ります。ふあああと気が広がっていく感じです。

この集注と拡散の気の動きが閊えないように気を動かし

ておくものが尿切り法です。

①尿を輩出し終わったと思うところからそのままの状態

で始めます。

まず膝を曲げつつ身体を沈めます。

②左側の内股を開き気味にしつつ、膝をくの字に曲げて

左側に重心をあずけます。拡散の動きを助けるように

行ないます。(人により右足の場合もあります)

③さらに拡散するように左重心のまま腰を前に持ってい

き、前重心を重ねます。

④ しばらく待っていると拡散しきって、残尿がぽたりと

落ちます。出し切って終了です。

※女性用には腰かけた状態で背筋を伸ばしたり、左右に

重心を持っていたりなどの方法で拡散を誘導して行な

います。

(動画は3回リピートされます。)

■ 肩の穴で胸を開く〜2017初春

左記の記事の腸骨陵下部の虚は腰椎1番を巻き込みます

が、その影響で今季は胸椎3番が閊えている人が多く、

この胸椎3番の強力な閊えが胸を縮ませ、胸骨を硬張ら

せています。上胸部のこの硬張りが頭を弛ませないのです

この状態を少々緩和しておくため以下の様な行気を用い

た体位動法を組み立ててみました。

①肩の付け根、大胸筋との繋がり目の凹みにスポッと指の

納まる穴があります。この穴が詰まり気味になっており、

この穴に気を集めて、ここから気を発散、八方に吹き出す

ように胸と体を開いていきます。

②足の開き、腕の返しと開きなどで肩の付け根の穴の気の

集注密度を亢め発散を促しながら背をそらし気味にします

しばらく耐えてポッと弛めます。

(胸と体が外側に開く感じになればOKです。辺りが明るくなります)

※ 詳細は 「季読み帖」 をご覧下さい。

■ 首を自由にする〜2017夏

この夏はなぜか首周辺の窮屈さが気になるのです。

そこで、首を自由にする、首を開放する歩行動法を考えました。

肩や胸から弛めて首を緊張の絡みから自由にします。

(前方歩行)

(後方歩行)

■ 歩行で身体を整える(もも上げ、膝回転、大股)〜2017冬

膝の弾力が落ちてしまう初冬のこの時期に、膝の弾力を

保てるよう様々な歩行方法を考えてみました。

いずれも通常の歩き方をしていく中で、数歩、その中に混ぜて

歩行をします。膝の弾力が抜けるとダイレクトに腰や腰椎に負荷が

かかり、大きな負担となります。

歩行はももを思い切り上げる、膝を回転するように歩く、大股に歩く

の三種をやってみます。

(もも上げ歩行)

■PCサイトをご覧の場合、動画を閲覧できないことがあるようです。

こちらのURLからお入りください。

https://www.youtube.com/watch?v=-yG900YXWko

(膝回転歩行)

■PCサイトをご覧の場合、動画を閲覧できないことがあるようです。

こちらのURLからお入りください。

https://www.youtube.com/watch?v=hKo0OpwsDD0

■ お腹(腸の動き)を整える〜2017−2018冬

乾きによる冷え、筋骨格系の硬張りと鈍り、冬はこのように

体全体が動きの幅を小さくする季節です。

そこで何か大きな片づけものをしたり、体を動かす必要が

ある時は十分に準備運動をしておいて身体や筋肉を暖めて

から使った方が良いのです。

この鈍った感じは筋骨格系だけでなく、体の中の動きや反応

も遅く、鬱滞がちなのです、乾きや冷えの裏側には実は

腸の動きがおおきく関わっていて、この腸の動きの停滞が

過剰食欲、頻尿、血行や血圧にかかわっているのです。

この腸の停滞を緩和させるため以下の体位動法を考えて

みました。。

①仰向けになり右のそけい部、腸骨のすぐ脇辺りの硬張り

鈍った処をみつけ〜圧痛があります〜そこを押さえたまま

右膝をくの字に曲げ腰をやや開き気味に浅く立てます。

ちょうど良い角度になるとそけい部にプッと響きます。

②逆の左足も同じように膝を浅く立て、当てているそけい

部から腸をぐるっと一周気を動かすようにするのですが

まず回しやすい右回りか左回しか確認します。

気を回しやすい方向でゆっくり気が動いていくように

臍から下のお腹を大きく一周します。一周すると起点

の処から内寄りに円の中心部に向かい気が動きます。

そこで一周が終わりです。上手くいかない感じがあったら

もう一度やります。二回まで。足を戻し終了です。

|

以下、順次書き込みます。

○コチラもご参照ください。

今までの 「季節の身体」