|

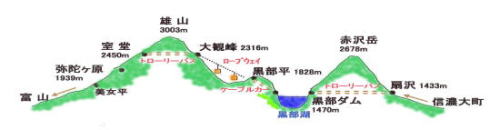

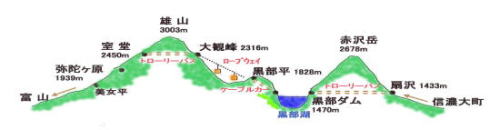

立山黒部アルペンルート

(2008.9.12)

| 旅行会社のツアーに参加し、長野県の大町市から、北アルプスと立山連峰の直下にトンネルを掘り抜いてトローリーバスやケーブルカーを走らせ、深い渓谷には長〜いロープウェイを架けて空中をかけ抜け、富山県の富山市との間を結んでいる「立山黒部アルペンルート」へ行ってきました。 |

|

| 大町市のホテルに前泊。朝早くに目が覚め空を眺めると真っ青な空が広がっています。今日一日の好天を願いながら、8時にホテル出発。 扇沢駅(標高1430m)8時30分発の関電トンネルトローリーバスで、北アルプスの赤沢岳(2678m)の直下を貫通しているトンネルを走ること約17分、黒部ダム駅に到着。ここは地下駅というかまだトンネルの中にある駅で、2百数十段の階段を上がると目の前に壮大な黒部ダムの景色がどーんと現れます。 |

|

||||

|

|

|

|

|

| 上の写真の右サイド奥にふっくらとした形の山が見えます。その山から右のほうに目線を高く保ちながら移動させると、立山連峰の本峰の雄山、大汝山、冨士ノ折立が目に飛び込んできます。それが下の写真です。 |

|

|

|

|

|||

|

|

||

|

|

||

| 黒部ダムの堰堤(長さ 492m)の上を渡ると、すぐに黒部湖駅に向かうトンネルへと道は入っていきます。トンネル内を100mほど歩くと黒部湖駅。ここから最大斜度31度のトンネルの中を登るケーブルカーに乗って約5分、黒部平(標高 1828m)に到着。 |

|

|

| 黒部湖駅はトンネルの中 | ケーブルカー |

| 黒部平で駅舎を出て最初に目に飛び込んでくるのが北アルプスの美しい山並みです。真正面に聳える赤沢岳(2678m)の真下に掘られたトンネルを、先ほど扇沢から黒部ダムまでトローリーバスで走ったんだ・・・!、と思うと、その難工事を成し遂げられた方々の英知と勇気に感服です。 |

| 北アルプス | |||

|

|||

|

|||

|

|

|

| 鹿島槍ヶ岳 | 赤沢岳 と 針の木岳 山すそに黒部湖が見えます。 |

| 目をぐるーっと180度転じると、立山連峰が目の前に悠然と迫ってくる大絶景が広がっています。主峰・雄山は黒部湖畔で見えた姿よりもっと迫力が増し、荒々しいほどの威容です。 | |

|

|

|

| この3枚の写真はクリックで拡大します | ||||

|

立山連峰とロープウェイ |

|

||

| 黒部平で見かけた高山植物 (写真はクリックで拡大します) |

|||

| ナナカマド | |||

| タカネコンギク | |||

|

||

| 黒部平から大観峰(2316m)へはロープウェイで約7分。大観峰からは雄山(3001m)の山腹を貫いたトンネル内を走るトローリーバスで約10分、室堂に到着。標高2,450m、午前11時の気温15.9℃。 | ||

|

|

|||

|

|

||

|

|

||

|

||

|

|

||

|

|

|

| みくりが池と奥大日岳(2611m) | 一の越と浄土山(2831m) |

(花の写真はクリックで拡大します)

| ミネウスユキソウ | アカワレモコウ | アカワレモコウ | オヤマリンドウ | |||||||

|

|

|

||||||||

|

|

|||||||||

| ヨツバシオガマ | ミヤマリンドウ | オオカサモチ | アザミ | |||||||

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|||||

| イワショウブ | マツムシソウ | ||||

| オヤマリンドウ | イワショウブ | アキノキリンソウ | イワタデ | ||

| 立山黒部アルペンルートの旅もそろそろ終わりに近くなりました。弥陀ヶ原から美女平(977m)までは標高差約1000mをバスで一気に下ります。 途中、称名滝が見えるスポットでバスは超のろのろで走りますが、車道に沿って大きな杉木立が並び、称名滝は深く大きな谷を越えた遠くにあるので、車窓からちらっと望見できるというところです。私はたまたま窓際で滝側(右サイド)の席だったので写真も撮れてラッキーでしたが、反対側の席の方は大変だったと思います。 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

| 富山県サイドの立山駅到着は16時10分。長野県サイドの扇沢駅出発が8時30分でしたから、全行程約7時間30分で立山黒部アルペンルートの素晴しさを満喫できました。 |