|

|

|

|

||

秋の奥入瀬渓流 (2006.10.11)

| 十和田湖畔のホテルで「奥入瀬の景色は、渓流に沿って下流から上流へ向けて歩くのが良い」と聞いたので、休屋の駐車場に車を置き、JRバスで石ヶ戸まで移動、そこから子の口まで奥入瀬渓流を歩き、子の口からは湖上遊覧船で休屋に戻る、計画です。 朝、バスターミナルへ着くと08:30発は既に出たあとで、次は10:30発と2時間後。昨夜、露天風呂で一緒だった同年代の人から「バスの便が悪く、タクシーで石ヶ戸まで行った。料金は2,300円ほど」と聞いていたので、私たちもタクシーを利用することにしました。休屋〜子の口〜石ヶ戸のタクシー代は5,000円をオーバー (注: 2,300円は子の口〜石ヶ戸の料金だったと気付いたが、あとの祭り)。 懐にはこたえたけど、奥入瀬渓流の散策を堪能する時間を買ったんだと考えよう! |

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

| 奥入瀬渓流の両岸は、樹木に覆われ聳え立つような岩壁の間から幾すじもの滝が流れ落ちています。石ヶ戸からゆっくりゆっくりと歩を進めて約1時間40分、雲井の滝に到着(観光ガイドブックでは1時間の行程)。白布の滝は雲井の滝から10分ほど、渓流の向こう岸に見えてきます。 |

| 雲井の滝 | 白布の滝 | ||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

| 白糸の滝 | 九段の滝 | ||

|

|

||

|

|

| 石ヶ戸から歩き出して4時間余、銚子大滝の轟くような水音が樹木の向うから聞こえて来、滝が見えてきました。雲井の滝や白糸の滝など今まで見てきた幾つかの滝は奥入瀬に合流する水の流れでしたが、銚子大滝は奥入瀬の本流にかかる唯一の滝です。 |

| 銚子大滝 | ||

|

||

|

||

|

|

|

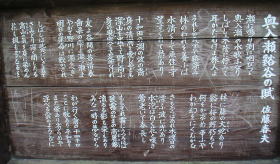

| 銚子大滝の傍らに、「奥入瀬渓谷の賦」と題する佐藤春夫の詩が書かれた木板が建っています。奥入瀬渓谷の自然の美しさ、空気の清らかさ、静かさ、囁くごとき瀬音に感銘し続けてきた私の胸にすーっと入ってくる詞でした。 |

|

| (第一節) 瀬に鳴り渕に咽びつつ奥入瀬の水歌ふなり しばし木陰に佇みて耳かたむけよ旅人よ |

|

|

|

|

||