|

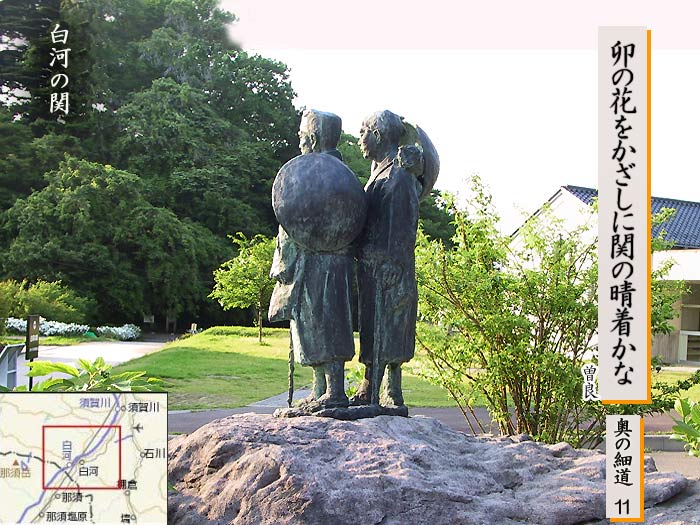

| 奥の細道 白河篇 |

|---|

|

福島県白河市 |

|

平成14年(2002) 5月22日 |

|

元禄二年(1689)六月七日 |

|

心許なき日かず重るまゝに、白川の関にかゝりて、旅心定りぬ。いかで都へと便求しも断也中も此関は三関の一にして、風騒の人、心をとゞむ。秋風を耳に残し、紅葉を俤にして、青葉の梢猶あはれ也。卯の花の白妙に、茨の花の咲そひて、雪にもこる心地ぞする。古人冠を正し、衣装を改し事など、清輔の筆にもとゞめ置れしとぞ。 |

|

この関を通る時、古人は冠を正し、衣装を改めたというが、私にはこのような用意もないので、せめて卯の花を

髪にかざして関をとおることにしよう。

雑記

雲巌寺から医王野に出て、茅葺民家を捜していたところ、道に迷ってしまった。ナビで調べたら白河関の近くまで来ていたので、今回は予定していなかったが白河の関に廻ることにした。*(新関の境明神は後日訪れている) 午後4時半をまわっていた為か、関には人影もなく公園に2〜3の家族が居たのみ。想像していた白河関は尾根道の少し開けた秋風悲傷の場所であったが、実際来て見ると道路沿いで側に人家もある開けた処でした。そもそも古代の関は柵のようなもので時代と共に移動していたらしく、芭蕉は歌枕の地である 関跡を発見出来なかった、それでも「白河の関にかかりて旅心定まりぬ」と創作している。 現在関は大きな塚のようなもので樹木で覆われており、最上部には白河神社が祭られている 入り口には茅葺の手水舎があり、写真でよく見る藤の古木もある。中に進むと右手には深川霊巌寺に墓を見た白河藩主松平定信が調査の結果、ここが「白河の関」と定めた古関の碑がある。また左手には義経ゆかりの矢立の松の錆付いた説明板があり、さらに登ると幾多の歌碑が現れる。神社も荒れ果てていた。 町や村で観光にと力を注ぎ説明版等を整備したものの、諸事情から維持管理が行われず朽ちるにまかせているようです。 期待していた歌枕の関でしたが荒れていたのには,いささかがっかりしました。しかしかって能印法師や 西行が義経、頼朝が、通ったこの白河の関址に、足を踏み入れることが出来たことには深い感銘をうけました。 都をば霞とともに立ちしかど 秋風ぞ吹く白河の関 |