は行の品種

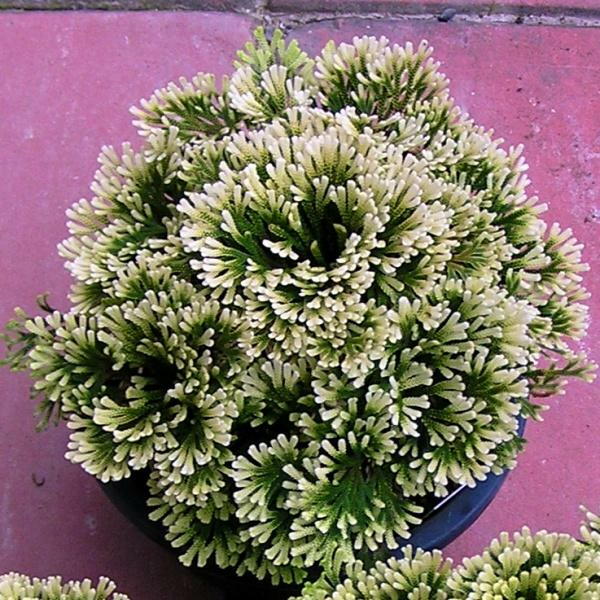

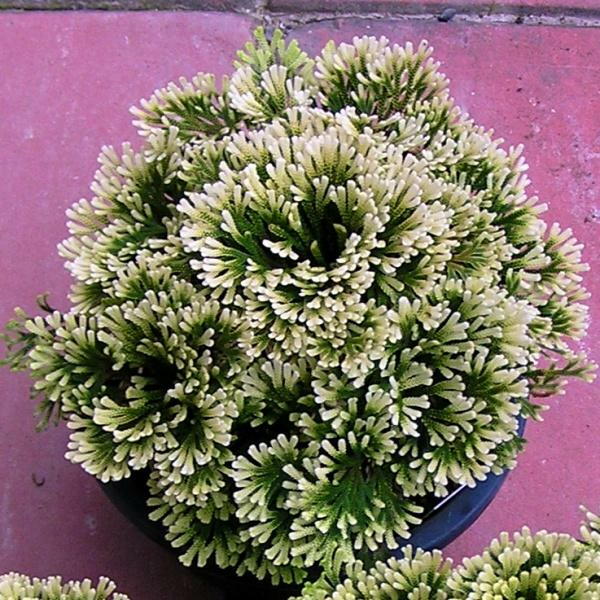

白雲龍 (はくうんりゅう)

昭和44年度登録品種です、肉厚で丸みを感じる龍葉、そして細やかな手葉、

この葉形から先祖を辿ると、やはり錦昇龍系と云う事に成るのでしょう、

錦昇龍より太身ですが、葉丈は短く中葉と云えるでしょう、地色は緑ですが、

全体に白の曙斑を乗せる事から、株全体が白く感じます。

白 王 (はくおう)

平成19年度登録品種です、まだ新しい品種ですが、私は遠州のある方から頂いて、

6〜7年前から愛培していました。 雲井鶴の変化種と言われ、斑の特徴は雲井鶴に

酷似していますが、雲井鶴に比べると、やや大葉でやや立性です。

秋には赤紫の紅葉を見せるようですが、我が家の環境では、その紅葉色は見られません。

白王龍 (はくおうりゅう)

昭和49年度登録品種です、こちらも葉形から先祖を辿ると、葉は短いのですが行き着く

先はやはり錦昇龍系のようです、地色の緑に、白の刷毛込斑と白爪斑を少し有します。

白 寿 (はくじゅ)

平成17年度登録品種です、整った檜葉形の中葉で、春から白の曙斑を現し始め、

初夏には全葉を純白に染めます、夏以降は少し緑を戻します。

画像の品は登録された方から、登録以前に戴いて愛培していた品です。

白扇の舞 (はくせんのまい)

|

平成15年度登録品種です。

白牡丹の変化種と言われ、分岐が

少なく葉元の一本部分の長い、

手葉の様な葉形で構成され、

黄白色の曙斑を深く乗せます。

我が家での斑乗りは今一ですが

、温暖な環境では葉先を残して

葉全体を斑で染め、秋には右図の

ように透き通るようなかんじの、

橙色の紅葉を見せるようです

|

|

|

|

白 鳥 (はくちょう)

昭和32年度登録品種です、平性の大葉の常葉で、春から乳白色の曙斑を現します、

斑は深く乗せますが、いわゆる後眩みの春の曙斑ですので、夏に伸びる葉先は緑になり、

斑は中斑に成りながら退化して、地色の緑を強めて行きます。

伯宝龍 (はくほうりゅう)

平成11年度登録品種です、旭龍の変化種と言われ、葉形は旭龍を偲ばせますが、

葉丈は短い小葉もので、乳白色の曙斑を現します。

先祖の旭龍とは異なり、日照には強くないようで、強日管理には耐えられず、葉焼けに

よる傷みが生じ易いようです、安全を期すためには、中日以下の管理がお勧めです。

白牡丹 (はくぼたん)

昭和33年度登録品種です、黒牡丹の変化種で、初夏に葉先から黄白色の曙斑を現し始め、

秋に向かって斑を深めていきますが、曙斑の乗りが良くない我が家では、半面夏に葉先に

茶玉を付けて、其の茶玉はやがて金色に輝きながら、曙斑になって行きます。

この変化の工程が何とも素晴らしく、私の大好きな品種です。

羽 衣 (はごろも)

天保14年からの古典品種です、葉幅やや広めで、やや立性の常葉の萌黄葉です。

萌黄葉種の殆どが、萌黄系色の曙斑を現しますが、斑が地色と同系色の為に、

あまり目立ちません、本種も同系色の曙斑を表します。

白晃麒麟 (はっこうきりん)

|

昭和42年度登録品種です、

平性の常葉に砂子掛かった乳白色

の曙斑を、葉全体に現します。

幼苗の時は葉重ねの良い短い葉で、

金麒麟を髣髴させる葉姿ですが、

年月を経るごとに葉丈は長くなり、

やがては上の画像の様に

大葉に成ってしまいます。

ただしこれは本種に限った事でなく、

多くの品種に見られる現象ですが、

本種はそれが特に顕著に感じます。

|

|

|

|

花 車 (はなぐるま)

|

万延元年からの古典品種の名品です。

葉幅がやや広めで平性の常葉に、

乳白色の曙斑を深く現します。

本種は、東海錦や木曽錦と呼ばれた

品種も統合されております。

また異質変化種の大和錦や、無名の

細葉変化種が準固定種である事から、

それらから先祖返りした個体等も有る

為に、葉形の微妙に違う個体も多い

品種です。

|

|

|

|

花ノ山 (はなのやま)

万延元年からの古典品種です、葉幅の広い檜葉形の大葉に、乳白色の曙斑を現します。

我が家では斑乗りの良くない代表格です。 幼苗時の本種は撚れを感じる葉形です、

この撚れの特性の強い固体を、「濤華」として区別している場合も有るようです。

浜孔雀 (はまくしゃく)

平成2年度登録品種です、麒麟獅子の変化種で、鱗が粗く立性で縮れを感じる荒々しい

葉です、麒麟獅子との大きな違いは、地色が黄緑色であり、橙色の紅葉を見せる事です。

浜千鳥 (はまちどり)

|

平成16年度登録品種です。

燕尾の変化種と聞いています、

葉姿は燕尾に似ていますが、

右の画像の様に手葉の部分

に黄白色の曙斑を現します。

この斑は寒冷地では現れ難い様で、

私の棚では全くと云う程現れません。

また北関東では何方の棚でも、

斑乗りは良くないようです。 |

|

|

|

春 駒 (はるこま)

昭和51年度登録品種です、玉織姫の変化種と聞いています、玉織姫よりは細身で、

葉組みも粗めの常葉に、乳白色の曙斑を深く乗せます。

春 雨 (はるさめ)

昭和43年度登録品種ですが、日本巻柏連合会銘鑑には、昭和56年度の第29号まで

掲載され、昭和57年度から、麒麟獅子に統合されます、統合された程ですから、葉姿は

麒麟獅子に非常に良く似ていますが、比して細く短めの葉であり、同所管理で比較すると

その違いは解ります。 また挿し芽をすると、「麒麟獅子」はやや撚れ性の檜葉形の葉を

交えて発芽するのに対し、「春雨」は檜葉形の葉は全く交えず、細く短い発芽苗になります。

飛金龍 (ひきんりゅう)

昭和18年からの品種です、平性の常葉に手葉を交え、黄白色の曙斑を僅かに現します。

現在では同じタイプで鮮明な斑を持つ「富士之華」の影に隠れてしまい、滅多にお目に

掛からぬ存在に成ってしまった「飛金龍」ですが、手葉に曙斑が入る初めての品種であり、

発表者も発見時の感激は一入であった事でしょう。

常陸ノ錦 (ひたちのにしき)

昭和56年度登録品種です、分岐の少なめの、やや立性の常葉に、黄色の刷毛込斑を

乗せています。 本種は繁殖が極めて困難で絶対数が少ない為、趣味家でも所持する方は

少ないのではないかと思います。

挿し芽をすると発芽はするのですが、発芽苗の殆どが、一年生で芯が黄色葉になり、翌年

には解けて消滅してしまいます、芯が黄葉にならずに運よく育ち始めても、翌年あるいは

数年後には、芯が黄色葉になり、消滅の運命を辿ります。

下の画像の株は主芽が黄葉になり、主芽の行く末が危ぶまれるのですが、年数を経た株で

ある程度根幹が出来ており、脇芽がしっかりしているので、株全体が消滅する心配はないと

思います。

日之出鶴 (ひのでづる)

昭和40年度登録品種です、平性の常葉の全体に、黄白色の小さな散り斑を現します。

本種も幼苗時は葉重ねの良い短い葉ですが、年月を経るごとに葉丈が長くなってきます。

姫達磨 (ひめだるま)

下記の理由で、画像は有りません

昭和32年度の新登録品種ですが、7年後の昭和39年度の第12号まで掲載され、

その後は銘鑑から姿をけします。

所持する参考書の内の2冊の金龍の項には、統合説と同品種異名説の記述がある事から、

本種は「金龍」の葉の長さの相違品で有ると思われます。

品種コレクターの私は、達磨と呼ばれた、葉の短い個体も幾つか入手しましたが、

湿度の高い私の棚では、其の全てが2〜3年で普通の金龍に成ってしまいました。

これぞまさしく、管理環境による、一時的変化の典型だと思っています。

飛 龍 (ひりゅう)

万延元年からの古典品種です、葉幅の広い立性の一本葉に、手葉を少し交えます、

斑は現さぬ青葉ものです。

天鵞絨 (びろうど)

天保14年からの古典品種です。

葉組み粗めで葉丈が短い平性の常葉で、殆どの葉先に白爪斑を有します。

富貴殿 (ふうきでん)

平成19年度登録品種です、高尾錦の変化種と聞いていますが、親には全く似ていない

分岐の少ない短葉もので、葉を下垂させて半球形になる、生育も遅い萌黄葉物です。

本種は登録前には「清水ノ華」の仮名でしたが、其の葉姿を一目見て欲しくなり、

皆様ご存知の遠州のコボリさんに、ご無理を云って送って頂いたのが、画像の品です。

福 寿 (ふくじゅ)

平成元年度登録品種です。

平性と言うより若干下垂気味の中形の常葉に、乳白色の曙斑を深く乗せます。

本種は「栄獅子」を作出された、故 坂井翁の作出された品種で、こちらでは

登録以前から、「栄冠」また「亀甲欄」などの仮名で、愛培家の間で人気品でした。

楊貴妃の変化種と聞いていますが、個人的には、

葉形などの特徴から、紅玉錦の変化種ではないかと思っています。

富士錦 (ふじにしき)

平成4年度登録品種です、銀星冠の太葉変化種で、葉形や斑色は銀星冠に似ていますが、

銀星冠に比べ葉幅が広く若干大葉です、強日管理では締まった小葉の葉姿で居ますが、

日照が弱いと葉丈を長くして、中型葉物の様に成ってしまいます。

富士之華 (ふじのはな)

昭和22年度登録品種です、葉組みの粗い常葉に、一本葉(手葉)を交えます、

晩春から黄白色の曙斑を現しますが、斑乗りが良く鮮明な斑を深く乗せます。

本種の誕生説には色々あり、金龍の胞子発芽説や、神社の石垣への自然実生説、

また飛金龍の変化説なども見られます。

不動錦 (ふどうにしき)

平成元年度登録品種です、平性と言うより若干下垂性の檜葉形の大葉で、黄白色の曙斑を

淡く現します。 登録以前は「唐錦」の仮名もあり、「小紋錦」の変化種とも聞いています。

富鷹之華 (ふようのはな)

昭和50年度登録品種です。

春日錦の太葉変化種で、斑の特徴は春日錦を偲ばせますが、葉幅が広くやや大葉です。

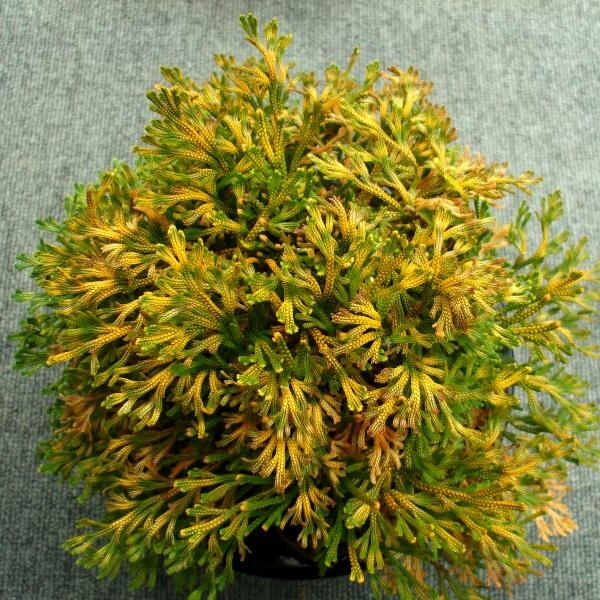

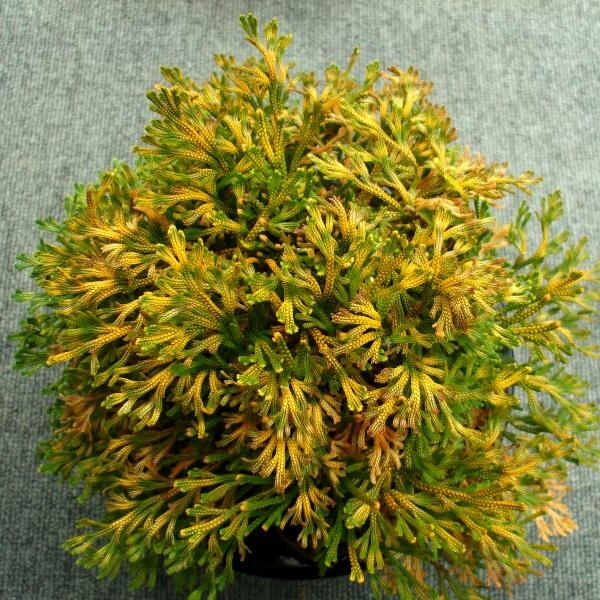

紅孔雀 (べにくじゃく)

|

昭和51年度登録品種です。

檜葉形のやや大葉の青葉もので夏は

野生種同様の緑一色ですが、気温の

低下と共に地色に紅をかけ始めます。

紅葉最盛期には右画像の様に、

葉先に緑をわずかに残して、

全葉を紅色に染めます。

曙斑類の紅葉は其の多くが斑の部分が

冴えた紅葉をする為、斑乗りの良くない

我が家では、曙斑類の紅葉は思う様に

は行きませんが、地色が紅葉する

本種は我が家の紅葉の代表種です。

|

|

|

|

紅 衣 (べにごろも)

昭和60年度登録品種です、鱗粗めで葉組みもやや粗い平性の常葉に、

乳白色の曙斑を現します、日照にはあまり強くないようで、

我が家では強日にすると、葉焼けを起して傷みが生じます。

鳳 凰 (ほうおう)

昭和27年度登録品種です、唐花の細葉変化種と認識しています。 唐花の細葉変化種には、

雲上錦が有りますが、個人的には極細が雲上錦で、中細が鳳凰と認識していますが、

どちらも準固定種で、挿し芽発芽苗や育成中の苗も、その多くが先祖の唐花に戻ります。

鳳 冠 (ほうかん)

昭和48年度登録品種です、葉丈のあまり長くない扇型の葉で、

乳白色の曙斑を深く現します、夏に芯の部分が紅を帯びます。

斑乗りが良いためか、強日には耐えられないようで、芯の部分が傷みます。

色彩に物足りなさを感じても、安全上中日以下での管理がお勧めです。

宝 山 (ほうざん)

万延元年からの古典品種です、平性の萌黄葉ですが、岩檜葉の基本形の様な葉形で、

特記するような事も考え付きません。

宝 泉 (ほうせん)

平成17年度登録品種です、入手時は詰んだ葉姿でしたが、我が家に来てから、見る見る

葉が伸び、葉形も斑の感じも「和泉錦」に酷似して、判別不能な程になってしまいました。

登録された方から、直接譲り受けた固体ですので、品種に間違いは無いはずなのですが。

細葉岩檜葉 (ほそばいわひば)

本種は文政12年に発刊された、「草木錦葉集」に図入りで紹介された5種の内の、

「細葉岩ひば」がその始まりと言われ、天保12年には「茶保宿り」で、その後は明治時代や

昭和初期の銘鑑には掲載が無く、日本巻柏連合会銘鑑には、昭和49年度の第22号から

掲載され始め、その後は連続で掲載されていますが、平成7年の銘鑑以降には、その名は

見られません。 特徴はその名の通り、細身で分岐も少なく葉組みも粗い常葉の青葉物です。

牡丹冠 (ぼたんかん)

平成6年度登録品種です。

黒牡丹の変化種と言われ、黒牡丹より少し短葉で葉重ねも良く、

黄緑を帯びた地色です。

親ページへ戻る

トップ・メニュー

|