| 御救い米事件については、目付の鳥居忠耀が矢部駿河守を南町奉行の座から引きずり下ろそうという目的で密かに探索していたが、当時、御側御用取次だった新見伊賀守正路の日記によれば、老中水野越前守はこの探索・吟味を北町奉行・遠山左衛門尉に命じている事がわかった。 新見正路日記 天保11年から12年にかけての御側御用取次に新見正路という人がいた。 御側御用取次は御側衆8人の中から、3人が選ばれ、将軍と老中の間の取次をする役目を受け持った。 毎朝、老中が登城して揃うと、御側御用取次1名が老中達の前に来て挨拶をする。老中達は将軍のご機嫌を問うために平身低頭する。老中が平身低頭するのは将軍と大老、それに将軍のご機嫌を問う時の御側御用取次だけである。 このくらいであったから御側御用取次は権威がある役職だった。将軍に対しても宜しくない時は 「相なりません。」 と申上げられる立場であるから、老中、若年寄に対しては 「左様のことは言上できませぬ」 とか 「お取次ぎできませぬ故、直に言上致されい」 と拒絶することもあった。それだけに将軍の絶対的な信頼がある人が任命されていた。 この新見という人は大坂西町奉行も勤め、伊賀守を名乗っている。 大坂町奉行の時(天保2年、1831年)、安治川の川浚いを行い、その土を積み上げたのが天保山と呼ばれ今も大坂港近くに残っている。 とにかく非常に几帳面な人であったと見え、克明に日常の出来事を記録した「新見正路日記」が残されている。(東北大学図書館蔵) 将軍の周辺、老中と将軍の間にどのようなやりとりがあったか、実際にそこにいた人の記録なので、信頼できる内容であるし、なまなましい。

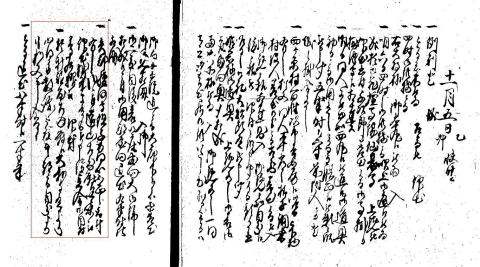

これによると老中首座の水野越前守が、御救い米買付事件についての取り調べを北町奉行の遠山左衛門尉に命じたいと将軍に伺い、これが承認されると、越前守から遠山に申し渡した。 さらに側用人の堀大和守親塞が遠山を新部屋に呼び、なにやら「心得方」を「教諭した」とあり、念がいった事に新見自身が遠山に「猶又申し含めた」とある。 水野から遠山に指示があった2日後の11月7日の日記に

南町奉行所の与力が5年前に起こした不正事件の吟味にしては、将軍までが直接に何事かを指図するという、まことに異例の取り調べが始まり、ともかく尋常ではない動きが幕府内部で進行していた。 奉行所の与力は直参である。 直参旗本・御家人の監察は目付の管轄であり、奉行所の与力・同心に夫妻があったとすれば、その探索は目付の業務となり、町奉行は支配違いとある。 この一件吟味が何故、遠山に命じられたのか、次のような理由があると考えられる。 1)一件は仙波太郎兵衛をはじめ商人、町人が多くかかわっているため町奉行に委ねられた。 2)実際に買付にあたった南町奉行所は当事者であるため、北町に命じられた。 遠山に取調が命じられたといっても遠山自身が取調をしたり容疑のある者を尋問したりはしない。すべて配下の与力、同心が行い、奉行は最終の判決案を聞いてそれを承認するだけである。 この時、北町奉行を支える年番方は谷村源左衛門と加藤又左衛門だった。谷村は飢饉の際の御救い小屋を共に運営した五郎左衛門にとっては同役であり、加藤は分家八右衛門(姉婿)の実家の当主、おそらく八右衛門の実兄にあたる人であり、親戚関係にある。 また、この一件の吟味にあたったのは吟見方与力東條八太夫、中村嘉右衛門、渡辺三郎兵衛、秋山久蔵の4人だった。 また、その下役として同心12人が働いたと旧幕府引継書の中の文書に書かれている。 北と南、組は違えど同じ奉行所の与力仲間。仲間内の取調がどのように行われたか興味深い。 旧幕府引継書の関連書類を見ると、担当した与力・同心は「30日間にわたって早朝に出勤し、深夜まで」調べものをしたとあり、また「年内に仮口上書、口書を」という上の方からの内意があったと書かれている。 また多人数の商人達も関係するため、その帳簿類の調べも大変だったようで、後に「骨折りにつき御褒美」の対象になるほどの精勤だった。 北町奉行所での吟味が始まって約一ヶ月、ようやく吟味の結果がまとまったようで、12月17日に水野忠邦が御側取次を通じて将軍に次のような伺い書を提出している。

これは「天保の大飢饅のさなかの天保7年に、町人に金を立て替えさせて幕府が買米を行った際に不正を働いた町奉行所の与力・同心と、その当時町奉行であった筒井政憲と、その後関わりを持った矢部駿河守がどうかと思われる疑わしい処理をしたという噂があるので、その吟味を、11月5日に遠山左衛門尉に命じたが、その結果を遠山が報告してきたので、この審議を評定所に命じたいと思います。また、評定所で取り調べる場合、担当責任者には、松平忠優・初鹿野信政・遠山景元・鳥居耀蔵を命じたいと思いますがいかがでしょうか」 といった内容である。 文中、「哉」という文字が何回か出て来るが、これは老中が将軍に「これでよろしいですか?」とお伺いを立てる文である。  これで御救米の一件は当時の最高裁判所ともいうべき評定所のお掛かりとなったのである。 評定所に於ける審理、矢部の奉行罷免、鳥居の奉行就任、そして3月21日の判決に向けての経緯は評定所の審理で詳述する。 |