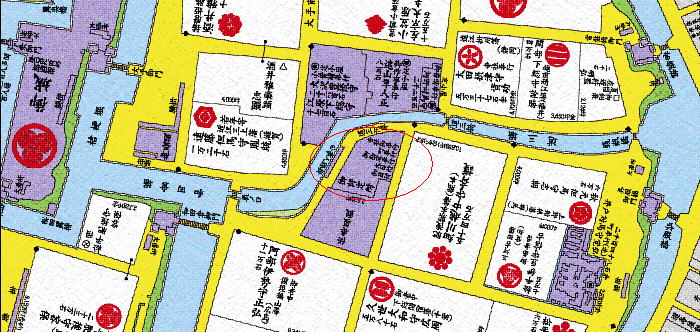

| 評定所 「評定所一座」とも呼ばれるこの機関は老中の諮問機関として寺社奉行、町奉行、公事方勘定奉行の三者が合議により重要事項を評議した。 また3奉行の支配をまたがる訴訟案件の吟味を行った。 町奉行所、寺社奉行所、勘定奉行所の上位にあるいわば「最高裁判所」でもあったが、奉行所の判決が不服だからといって控訴できる訳ではなく、裁判はあくまでも一審制である。 評定所は下の写真のように辰の口、伝奏屋敷の北隣にあった。 かっては大老、老中などの邸宅で会合していたが、明暦の大火以降は伝奏屋敷を使い、その後独立の建物が伝奏屋敷の隣に建てられた。 評議の主任には目安(訴状)を受け付けた奉行があたったが、実際に3奉行がそろって評議を行うのは初回の吟味と最終の判決申し渡しだけだったという。 奉行が揃って尋問や審理を行うのはよほど大きな事件、例えば大塩平八郎一件などだけである。 また、3奉行だけで行われる裁判を「三手掛り」といい、大目付、目付が加わる評議を「五手掛り」と呼んだ。 評定所の開廷は月に6日が定式となっていた。 奉行所のような専任の役人はおらず、勘定奉行所から出役の「評定所留役」が実際の吟味を行った。 五郎左衛門が連座した御救米事件は11月5日に老中水野の命により評定所案件となり、五手掛で審理された。

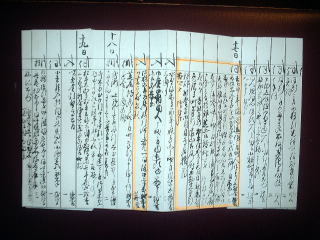

新見正路「御覧もの」 将軍には毎日、報告書類、決済を求める書類など、多くの上がって来る。 これらの書類は御側御用人が扱い、老中や若年寄が直接将軍に提出する事は出来ない。新見正路は、これら将軍に提出した書類を克明に記録した「御覧もの」を残しており、今も東北大学図書館(狩野文庫)に所蔵されている。 これは長さ15cm、幅7cm程の手帳風の造りになっており、おそらく懐に入れておいて、将軍に書類を提出するたびに記録していたものと考えられる。 あらかじめ、2行分の区切り線が引かれ、更に「日付」「書類の種別」「書類題名・内容概略」「提出者(担当老中名)」の欄に分けられている。 書類の種別には「伺」「入」「掛」「返」などの略号が見える。 「伺」は将軍に決裁を求める伺い書、「入」は決裁を必要としない報告書、「御覧に入れる」という意味だろう。 また「掛」は掛け合い、すなわち協議・相談が必要な案件という事だろう。 この「御覧もの留 天保12年12月より」(下の写真)には、「御救い米一件を遠山左衛門尉に命じたい」という水野越前守からの伺い書から、翌13年3月21日の判決に向けて、将軍と老中の間に行き来した文書の題名、冊数などが克明に記録されている。

判決までの経緯  藤田覚(東大史料編纂所教授)氏著の「遠山金四郎の時代」には、この「新見正路日記」「御覧もの」を引用し、この間の事情が詳しく説明されている。 藤田覚(東大史料編纂所教授)氏著の「遠山金四郎の時代」には、この「新見正路日記」「御覧もの」を引用し、この間の事情が詳しく説明されている。遠山金さんの取調で述べたように、水野忠邦は天保12年11月5日、天保7年の御救米買付事件の取調を遠山に命じ、その立ち会いに鳥居耀蔵を指名した。 側用人の堀大和守が遠山を呼んで何事かを伝え、さらに御用取次新見正路も何事かを言い含めているがその内容については記録されていない。 この11月5日というのは5ヶ月前の6月2日に起きた奉行所内刃傷事件の判決を申渡した日であり、この日、五郎左衛門は正式に揚り屋入りを申渡されている。 実際には10月初旬に入牢していた事が藤岡屋日記などで確認できるが、11月5日は刃傷事件については一応決着し、御救米事件がこの日から新たな段階に入ったといえる。 水野から遠山に指示があった2日後、遠山は将軍に呼び出され、密談をしている。町奉行所の与力が5年前に起こした不正事件の吟味にしては、上は将軍までが直接に何事かを指図するというまことに異例の取り調べが始まった。 ともかく尋常ではない動きが幕府内部で進行していた。 取調を命じられた北町の与力・同心は「30日間にわたって早朝から出勤し深夜まで(旧幕府引継書)」働き、「年内に仮口上書、口書を(同)」という上からの内意を受けて12月16日に遠山から水野に取調の報告書が提出された。 御用納めが近くなった12月17日、水野から「仁杉五郎左衛門始め引き合いの者共一同仮口上書・口書その外書類」の21冊1袋が伺書とともに将軍に提出されたと新見正路の「御覧もの留」に記録されている。

「遠山に調査を命じた買米一件、別紙のとおり遠山からの報告書がまとまったので、評定所で詮議する事にしますか? そうであれば寺杜奉行松平伊賀守(忠優)・大目付初鹿野美濃守(信政)・北町奉行遠山左衛門尉、御目付鳥居耀蔵に吟味を命じましょうか?」という伺いである。 「伺」の横に線が引いてあって、この伺書が将軍の決裁を受けたという印だろう。 これをもって、一件は評定所の扱いとなった。 この伺書では寺社奉行、町奉行、目付、目付が参画する「四手掛り」であるが、後に勘定奉行も加わった「五手掛」となっている。町奉行は北町の遠山だけで、当然ながら当事者の南町奉行矢部は含まれていない。 尚、口上書は士分の、口書は町人の供述書の事である。 この当時、水野が推進する改革に南町奉行矢部が協力しないため、なんとか罷免しようと考えていたが、なかなか口実がなかった。 しかし、矢部を引きずりおろして自らその後釜にすわろうとする鳥居は水野と利害が一致することから、5年も前の御救米事件を水野に吹き込んだ。 御救米事件は前任者の時代のことであり、矢部に直接責任を問えないが、その後の処理のしかたに問題があったとして、矢部を罷免させるネタとして使われたのである。 でっちあげともいえる罪状による罷免の伺い掛け合い物として提出され、承認された。書が12月20日に提出され、ようやく12月21日に矢部を罷免した。 そして翌日の12月22日、後任に鳥居を推挙する伺書が、将軍に提出されたが、将軍はこの人事案を即座には認めず、「御考え遊ばされ侯に付き、伺書御預かり仰せ付けらる」という回答している。

「将軍の)思召しこれ有り」というのは、江戸幕府が役人を罷免するときの常套句であるが、これにはさらに深い意味が含まれていた。 そして翌日の12月22日、後任に鳥居を推挙する伺書が、将軍に提出されたが、将軍はこの人事案を即座には認めず、「御考え遊ばされ侯に付き、伺書御預かり仰せ付けらる」という回答している。

鳥居は念願の南町奉行に就任し、甲斐守に叙任された。この直後に五郎左衛門が獄死し、その報告が3日後の13日、将軍に提出されている。

五郎左衛門は獄死を遂げたが、その後も取り調べは進んでおり、生存している関係者が評定所に呼び出され、尋問を受けている。 また御側御用取次ぎから将軍にも関係書類が提出されている。

3月になると処罰案についての書類が見え始める。 3月11日の「鳥居甲斐守組同心、場所不相応に付き御暇申し渡すべき旨伺い、風聞書一冊添え」、および18日の「鳥居甲斐守組与力・同心等不取り締まりの儀に付き風聞書」という記載は、南町奉行所の与力・同心らが、なかなか新任の奉行である鳥居に従わなかったことをうかがわせる記事である。 事実、鳥居の奉行就任後は奉行と与力、同心間でかなり軋轢があった模様であり、天保13年春に発行された町鑑の改訂版がその後発行されるほど、大きな機構改革、人事異動があった。

いよいよ関係者への判決内容が固まり、3月21日、矢部の改易、桑名藩へのお預け、五郎左衛門の「存命なれば死罪」が言い渡された。

3月21日夕方、下谷ニ長町にあった拝領屋敷で謹慎していた矢部のところに寄合肝煎鍋島内匠と筑紫右近が来て評定所からの呼出を伝えた。 評定所へはまず鍋島の乗物(駕籠)、ついで矢部の駕籠、後ろに筑紫が続き、矢部の駕籠には格式どうりの槍を立てて行ったという。 桑名藩への御預けの申渡しは遠山左衛門尉(北町奉行)、榊原主計頭の立ち会いのもと、大目付の初鹿野美濃守から行われた。 矢部追い落としの張本人であり、判決書も起草したといわれる鳥居は現職の南町奉行だが立ち会っていない。 8つ時(およそ10時)には桑名藩から300人ほどの人数が矢部の引き取りに来て、本八丁堀の屋敷に連れて帰ったという。 矢部には、「如何の取り計らい振り」という嫌疑が懸けられた。 「如何の取り計らい」とは何か。その罪状については、天保13年3月21日に、評定所において申し渡された矢部定謙への判決文の中で、つぎのように述べられている。

天保の大飢謹対策として幕府が設けた御救米の取扱係となった南町奉行所与力の仁杉五郎左衛門らの不正事件について、その当時は勘定奉行であった矢部は、支配違いの南町奉行所の同心堀口六左衛門と町方御用達の千波太郎兵衛に命じその一件を調査させた。 しかしこれは勘定奉行の管轄をこえた筋違いのとりはからいであり、しかも、町奉行に就任したあとは、この一件を知っておりながら究明しようとしなかったのは奇妙である。その上、そのことを評定所で尋間したさいに、最初は知らぬといいながら、二度目の尋問ではそのとおりと認めたのは、きわめてやましいやり方である・・・というものである。 天保7年当時、南町奉行で、今は西丸御留守居役の筒井伊賀守政憲は、いわばその当時の職務怠慢を咎められ、「御役御免差扣(さしひかえ)」を命じられた。 5年も前の一件をむしかえされて、筒井も矢部も役職を罷免されたのである。 なお、矢部に対する評定所の判決文はさらに、

評定所での吟味が始まり、矢部と筒井に対して封書による尋問がおこなわれ、各々答弁書が出されている。矢部の場合、最初の答弁書が「不分明」ということで、再度封書による尋問が行なわれたことがわかる。この一件の関係者の取り調べと供述書が提出され、評定所の審理が進んで行く様子がうかがえる。 実際に将軍が目を通したかどうかは別にして、毎日のように書類が将軍と老中の間を行き来して3月21日の矢部、筒井、五郎左衛門に対する判決の骨子が固まって行く様子が見てとれる。 その当事者である仁杉五郎左衛門は、審理中の拘置所である揚屋で、毒殺されたのか病死したのか真偽は不明だが「病死した」と記されている。 矢剖のお咎め内容、つまりどのような刑罰を科すかについて、老中間の評議も続けられた。おそらくこの間に矢部は、自己の無罪を主張する書状を親しい知人に送ったり、幕府の政治と役人についての批判を、矢部に同調する者を通してやらせたりしたようである。 与力の不正事件だけであれば、おそらく筒井と同様に「御役御免差し扣え」程度のお咎めで済んだのであろうが、冤罪の主張と、幕政と役人批判が重なり重罪とされたのであろう。 結局、矢部定謙は、桑名藩松平和之進へ御預けとなり、そして養子の矢部鶴松は改易された(なお、後年になって召し出されている)。

以上の経過のなかで注目されるのは、天保7年の不正事件が5年もたってむしかえされていることである。天保12年になって町奉行のクビにかかわる問題となる必然性はない。 そこに、従来から指摘されているように、水野忠邦ー鳥居耀蔵のラインによる謀略説が成り立ち、おそらくそのとおりであろう。 水野忠邦が、江戸市中の改革をめぐって激しく町奉行を弾劾したのが9月下旬であった。そのなかで、「今、一応厳しく申し諭し、若しこの上奉行・頭共不進のものこれ有り候わば、述やかに御人選にて御入替にも相成り候様仕り度侯」と主張していた。 水野忠邦は、改革に不熱心な奉行の更迭をせまっていたのである。水野忠邦が矢部定謙の罷免を意図して与カ不正事件の調査を遠山に命じたのが、11月5日であった。 寄席の全廃を主張する水野に対して、これに反対する遠山が上申書を提出したのが11月14日であった。 また、芝居所替に強く反対する遠山の上申書が差し出されたのが11月10日であり、遠山の意見に将軍が賛成したのに対して、水野が意見書を将軍に出したのはその10日前後あとのことであった。 株仲間解散令の間題についてもそのころは大詰めであり、町奉行は強く抵抗したものと考えられる。 このように、老中水野忠邦と町奉行遠山の金さん・矢部定謙との対立がピークに達したのが、この11月であったことがわかる。 このような対立を打開し、天保の改革、江戸市中の改革を推進するために、水野が町奉行の更迭を考えたであろうことは容易に推測できる。その攻撃の矢面に立たされたのが矢部定謙であり、そのいわば無理矢理の材料とされたのが5年も前の与力不正事件であった。 この矢部の罷免と処罰に辣腕を振るったのが、矢部の後釜に座る、謀略家、陰謀家と称される目付の鳥居耀蔵である。 老中水野忠邦による、町奉行罷免攻撃のターゲットにされたのが、遠山の金さんではなく矢部定謙であったおもな理由は、遠山に対する将軍の厚い信任であったろう。 公事上聴における特別の賞詞、芝居所替反対論への賛意などのうちに、将軍徳川家慶の遠山に寄せる信任の厚さが読み取れる。 老中の水野とて、そのような将軍お墨付きの名奉行を、ちょっとした理由でおいそれとクビを切るわけにはいかたかったと思われる。それゆえ遠山に対しては、株仲問解散令の触れ流しをサポタージュしたことをとりあげて、「御目通り差し扣え」の処分により一定の打撃を与え、矢部定謙については罷免にまで追い込んだのである。 水野の方針に強く抵抗した町奉行に打撃を与え、なお北町奉行として残る遠山を強く牽制するために、同僚の南町奉行の後任に、水野の方針に忠実な、あるいはそれよりなお厳しい市中改革を唱えた鳥居耀蔵を据えたのである。 なお、陰謀家としての鳥居耀蔵の生涯を描いたものとして、松岡英夫『鳥居耀蔵天保の改革の弾圧者』(中公新書、1991年)がある。 こうして天保13年の江戸は、南町奉行の鳥居甲斐守忠耀、北町奉行の遠山左衛門尉景元により支配されることとなった。遠山が水野に命じられておこなった与力不正一件の調査が、形式の上でば事の発端となったことから、「遠山が矢部をつついて鳥居をだす」などと、遠山のヘマを風刺するものもあったが、江戸市中では、この矢部更迭劇を批判的にとらえている。そのいくつかを『藤岡屋日記』にいくつもの落首が紹介されている。 町奉行吟味はへたで鳥居なし目付出された甲斐やなからん 矢部はちる芝居は引ける世の中に何とて町はうれなかるらん 荒ら目付何の鳥居で町奉行跡部(良弼)たのむは佐々木三蔵 矢部は飛びやぐらはかわる世の中になにとて町は銭なかるらん 粟稗に甲斐の出味噌塩からき水も呑まれぬ今の世の中 町支配矢部にするがはよけれども跡部こうかいするな老中 十人のなかで鳥居のない男だれがめききで出たか耀蔵 いずれも矢部の罷免を惜しみ、鳥居の登場を危倶する感情を露骨に表理している。. そしてその後任鳥居耀蔵は、甲斐守と通称の耀蔵をかけて「耀甲斐」、さらにその音にかけて「妖怪」とあだ名され、江戸町人から恐れられ忌み嫌われた。 このような、鳥居という格好の敵役の登場により、遠山の存在がなおクローズアップされたことは当然であり、人々の記憶のなかに強く焼き付いたものと推測される。これは、遠山の金さん伝説成立には欠くことのできない条件であろう。 以上 藤田覚「遠山金四郎の世界」より

|

改革をおし進めようとする水野越前守は、町奉行の抵抗に手を焼いていた。そこに耳よりな情報をもつてきたのが目付の鳥居耀蔵である。鳥居は町奉行になりたいという野望があり・二人の町奉行のどちらかを失脚させようとし、その行状をスパイを使って調べさせてい乍それにひっかかったのが天保の飢震関連した矢部駿河守の不正である。

改革をおし進めようとする水野越前守は、町奉行の抵抗に手を焼いていた。そこに耳よりな情報をもつてきたのが目付の鳥居耀蔵である。鳥居は町奉行になりたいという野望があり・二人の町奉行のどちらかを失脚させようとし、その行状をスパイを使って調べさせてい乍それにひっかかったのが天保の飢震関連した矢部駿河守の不正である。