出自

五郎左衛門が生まれた仁杉家は戦国時代の末期、北条家の家臣だった仁杉幸通を始祖とする。 幸通は伊豆半島に勢力を持った伊東氏の一族で伊東六郎を名乗っていたが、主の北条氏康の命で駿河国駿東郡仁杉村に居を構えたので、この時代の武士が本貫とする地名を名乗る慣わしから仁杉氏を名乗ったのが仁杉家の始まりとされる。

伊東氏は藤原南家の流れを汲み各地にその庶流を持つ工藤氏の支族であるが、この系譜については諸説ある。

工藤氏から伊東氏、そして仁杉家という系譜についても「本朝武家諸姓分脉系圖」や「諸氏本系帳」などに記載されているが、かならずしも同じ系図ではなく、どれが本当なのかわからない。

仁杉・一杉出自考 本館 平安・鎌倉時代 室町・戦国時代 参照

仁杉家の始祖幸通

北条家家臣

仁杉家の祖となった幸通は伊東六郎祐通の子として生まれた。(本朝武家諸姓分脉系圖)

伊東家代々の通字は「祐」であり、長男には必ずこの字が使われている。幸通は父祐通の「通」を受け継いでいるので長男ではないと思えるが、父と同じ「伊東六郎」を名乗っているので家督相続者であろう。

生国駿州鮎沢郡仁杉邑とある。仁杉邑には幸通が初めて住んだのではなく、「本朝武家諸姓分脉系圖」によれば5代前の朝光の代から住んでいた。

武士が本貫とする地名を名乗る当時の習慣から、幸通は伊東か仁杉に改め仁杉伊賀守を名乗り、仁杉家の始祖となった。 天文年間(1540年代)のことと考えられる。

仁杉村は富士の東麓、武田領と今川領を結ぶ鎌倉往還(地元では甲州街道とも呼んでいる)沿いにあり、戦略上重要な拠点であり、特に籠坂峠を越えて侵入する武田勢の防衛の前線であった。 天文6年(1538)には逆に北条勢が籠坂峠を越えて甲州に侵入し吉田で武田方と戦っている。

過去帳や墓所に幸通の生まれた年の記述はないが、天正20年(1592年)に71歳で没とあるので逆算すると大永2年(1522)と推定される。

幸通は北条家に材木奉行として仕え、65貫文の知行を受けていたと小田原役帳にある。

今も多数残っている北条家文書に幸通の名が残っている。北条家朱印状参照

| 幸通 |

伊東六郎祐通男

仁杉六郎 伊賀守

生国駿州鮎澤郡仁杉邑

仍氏康命居新開於仁杉西北岳前川懸橋塞外通路改往来■巌然北条氏綱氏康奪駿州長久保城置番兵今川義元囲長久保城上杉管領政興力今川氏政武州川越城由是自小田原大道寺笠原伊東為援兵敗憲政之軍

天文十九年(1550)氏康攻戦上杉憲政幸通同正通進先軍撃取曽我兵庫助長野信濃守氏康感軍功豆州本地外武州豊島郡本邑地加倍伊豆■■四人衆所謂笠原美作守仁杉伊賀守清水太郎左衛門同小太郎云々幸通改伊東前仁杉氏是以居城地名也掌材木之事徐知行役

永禄二年(1559)巳未十一月廿日日武州生山年有功賜感状

同四年(1561)■百三十賜氏■

天正十八年(1590)庚子相州小田原落城北條亡後蟄居駿州仁杉邑

同二十年(1592)壬辰九廿死年七十一歳寄仁杉邑浄土宗広智山佛心院大乗寺

号大乗寺殿直道寂園大居士

妻大草加賀守女

元和九年十二廿四死葬江戸櫻田邑起雲寺

号珠寶院■玉大禅定尼 |

生年を1521年(永正18年)とする資料もある。 武将系譜辞典

こちらは没年も1591年(天正19年とあり、1年づれている。

幸通が生まれた4年ほど前の永正14年(1517)に北条早雲が韮山城で大往生しており、北条2代目の氏綱が関東平野にその勢力範囲を広げ、西は早雲の旧主今川家と領地争いをしていた時代である。

成長した幸通も父祐通に従い、駿河長久保城の攻防戦、川越の戦いなどに参戦している。

天文19年(1550)、幸通が30歳のとき、北条氏康は上杉憲政を攻めたが、幸通は弟の正通(後に五郎三郎と名乗り、馬廻衆として豆州田方郡奈古屋に知行を得る。)とともにこれに参戦、曽我兵庫助長野信濃守を破り豆州の知行地以外に武州豊島郡(後の江戸)に領地を賜る。

幸通は笠原美作守、清水太郎左衛門、同小太郎とならんで伊豆四人衆に数えられたといわれ、後述のように材木奉行を勤めていたため、知行役(知行高にに応じた軍役など)を免除されていた。 永禄2年(1559)には武州での戦いで功を挙げ感状を受けている。

幸通が北条家にあって重きをなした家臣であったことを示す史料は数点あるが、「小田原役帳」と呼ばれる史料が代表的である。

「小田原所領役帳」または単に「小田原分限帳」とも呼ばれ、永禄2年(1559)北条家3代氏康の命をうけて太田豊後守、関兵部為清、松田筑前守、安藤豊前入道良整らにより編纂された。

小田原衆だけでなく、江戸衆、伊豆衆、玉縄衆、御馬廻衆、津久井衆など北条家全体の家臣団を衆として編成し、その所領と役高(貫高で表現)を記載しているので「小田原衆・・」は正しくなく、「北条氏所領役帳」と呼ばれるべき内容である。

役帳に記録されている人数(寺社も含む)数は560人、役高は72668貫余となっている。

原本は小田原落城の折、高野山に落ちていった氏規などにより高野山高室院に保管されていたが後に焼失してしまっている。

しかし、原本焼失前の元禄5年(1692)、武蔵国豊島郡王子(東京都北区岸町)金輪寺の第5世宥相という僧が写しをとっており、その後、宥相の写しから更に写しがとられ転写されて現在いくつかの写本が存在する。 明治になって内務省も写本をとっている。

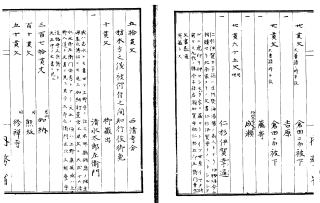

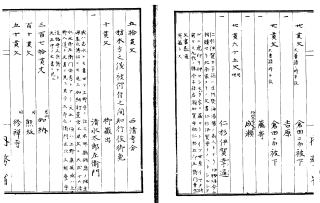

左下は東京堂出版の復刻版(佐藤栄校注)の表紙と内閣文庫に保存されている筆写版の仁杉幸通に関するページである。(小田原編年帳)

これとは別に、平塚市史編纂の過程で平塚市今井治良氏所蔵の「小田原役帳」発見された。 これは宥相の写しとは別系統であるといわれ、韮山城主だった氏規の末裔河内狭山藩主の北条家伝来のものと伝えられる。(静岡県史 中世第3編)

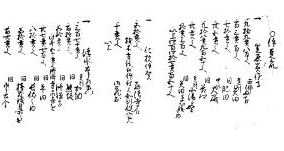

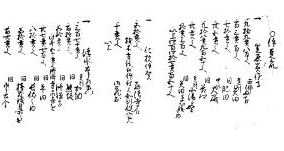

仁杉伊賀(守)についての記述は、内務省の写本など宥相系の写本にくらべて右下のように簡潔であり、「子孫が熱海の商人になった」といくだりはない。 この文章は内容から見て、明らかに江戸時代、それも後期になってから書き加えられた文章である。(静岡県史 中世第3編)

|

|

| 内閣文庫に保存されている筆写版の小田原役帳 |

平塚市今井治良氏所蔵「小田原役帳」 |

小田原落城・北条家滅亡

全国統一を急ぐ豊臣秀吉にとって関東を押さえる北条家は何としても屈服させなければならない相手。 豊臣家、北条家双方と姻戚関係にある徳川家康が両家の間にたっての仲介をしたが、沼田事件でとうとう決裂、秀吉は家康経由で北条家に宣戦布告状を送った。天正17年11月24日のことであった。

12月6日、この宣戦布告状が北条家に届き北条側も戦争準備を始めた。 翌天正18年正月2日、氏政・氏直親子および重臣達が小田原城に集まって大評定が行われたが、和戦さまざまな意見が出て結論が出なかった。 世にいう小田原評定である。

最終的には足柄城ー山中城ー韮山城のラインで秀吉・家康連合軍を迎え撃ち、そこが破られた時は小田原城で篭城戦を戦い抜くということになった。

この時、韮山城には三浦城主であった氏政の弟である北条氏規が城主として入っており、戦争に備え城の大普請を行い、主な武将に武具調達と兵を集めるよう指示した。

後述する幸通への朱印状もこのような状況の中で交付されたものと考えられる。

「関八州古戦録」によれば韮山城中には士分730人、雑兵2910人、合計3640人が篭ったという。幸通も伊豆衆の一人として韮山城に篭城した。

3月1日、京を出発した秀吉軍3万2千人は家康軍や他の大名の参加で21万とも22万とも言われる大軍となった。

山中城には3月29日早朝から5万余が襲いかかり、半日の戦いでこれを落としている。

韮山城には3月25日、織田信雄以下蜂須賀家政、福島正則、蒲生氏郷など5万余の大軍が押し寄せ、7月までの約5ヶ月間、昼夜を分たず攻め戦った。

「鯨波の声、鉄砲の音など天地は震動し、鳴り止むことがなかった」と北条五代記にある。 城将の氏規が自ら槍を取り、敵の多くを倒したので篭城の将兵の意気さかんで、なかなか落ちなかった。

氏規は先年、氏直の名代として上洛し、秀吉と対面している。家康とも懇意にしていたので、家康から

「関八州の諸城は皆ことごとく陥ちたのに韮山一城が堅固である。氏規の武勇の誉れは天下に比類がない。しかし、小田原本城は明渡しの調停中である。韮山をいかに守ろうと、小田原が落着した上は意味のないことであろう。 同じことならば、氏規は韮山の城は差しおいて、急いで小田原に入って和順の交渉をすることが良いであろう。」

と再三の開城勧告があった。

6月24日、氏規は和順を決意、韮山城を無血開城して徳川側の内藤信成に明渡した。

将兵はそれぞれ自分の所領なり出身の村に戻ることを許された。城を枕に討ち死にを覚悟していた幸通と一族も命を永らえ、故郷の仁杉村に戻った。

氏規は敵の陣中を訪れ、小田原和睦の内談をし、秀吉の証文を受け取って7月6日小田原城に入った。 小田原本城にも秀吉が送った使者黒田如水の開城勧告があり、城将たちもようやく開城になびき、ついに氏直が開城を決意した。 自ら切腹するかわり城兵の命を助けることを求めたのだ。

結局、氏政・氏照の二人と重臣の大道寺政繁、松田憲秀の二人、合わせて4人が切腹することで決着、ここに関東の覇者北条家が滅亡した。 関連サイト 小田原合戦紀行記

徳川家の家臣に

「北条征伐」が終わると秀吉は「関東のことは家康にまかせる」として上方に引き上げ、小田原城は徳川家康に接収された。

北条氏政、氏照の兄弟は切腹して果てたが、家康の娘婿という縁で死を免れた小田原城主の氏直は、氏規ら一族300余名と共に高野山に追われ、のちに近畿に少々の知行を与えられ、小大名として血脈を後世に伝えることになる。

小田原城落城後、小田原城に残った将兵のうち高野山に落ちた当主の一族以外はそのまま、その後の関東経営の要員として徳川家康の配下に組み入れられることになった。

仁杉村に隠棲していた仁杉幸通も家康配下への帰属が認められた。しかし幸通自身は既に高齢だったため仁杉村に残り、息子の幸高が家康の配下に入った。

幸高の弟二人も徳川家に仕えることになり、それぞれ駿河大納言忠長と水戸中納言頼房に召抱えられた。 また子孫の一人が熱海の商人となり伊勢屋と称したと「小田原編年録」にある。

幸通は小田原の陣の2年後の天正20年(1592)に仁杉村で病没した。 71歳の高齢であった。

仁杉村の浄土宗広智山佛心院大乗寺に葬られ大乗寺殿直道寂園大居士と贈名された。

その没後230年たった文政6年(1822)、子孫で江戸町奉行所の与力、仁杉五郎左衛門が大乗寺近くの地に立派な墓所を建立し、改葬されている。

同時に江戸の仁杉家菩提寺・喜運寺にも遥拝塔が建てられ仁杉家の祖としてその名を残している。 父祖の地に墓所建立 参照。

| 御殿場市仁杉の幸通墓 |

喜運寺の遥拝塔 |

|

|

仁杉伊賀守関連年表

| 和暦 |

西暦 |

出来事 |

仁杉家 |

| 延徳 3年 |

1491 |

伊勢早雲、伊豆に侵入 |

|

| 明応 4年 |

1495 |

早雲、小田原城を奪取 |

|

| 明応 7年 |

1498 |

早雲、伊豆国をほぼ平定 |

祖父祐元北条早雲に仕える |

| 永正 8年 |

1511 |

|

|

| 永正13年 |

1516 |

早雲 三浦氏を滅亡させ相模国を平定 |

|

| 永正15年 |

1518 |

家督を氏綱に譲る |

|

|

1520 |

|

このころ幸通生まれる。 |

| 享禄 2年 |

1529 |

|

祖父祐元死去 |

| 大永 3年 |

1523 |

伊勢氏から北条氏に改姓 |

|

| 天文 6年 |

1537 |

武田信虎、籠坂峠を越えて駿東に侵入

秋には北条勢が甲斐吉田に侵入 |

|

| 天文11年 |

1542 |

|

父祐通死亡 |

|

1550 |

|

この頃、仁杉氏を名乗る |

| 永禄 2年 |

1559 |

小田原役帳編纂 |

仁杉伊賀の名で60貫文の知行、材木奉行 |

| 天正 元年 |

1573 |

武田信玄死亡 |

|

| 天正10年 |

1582 |

武田家滅亡 本能寺の変 |

|

| 天正14年 |

1586 |

|

朱印状に幸通の名が見える

幸通の弟、五郎三郎死亡 |

| 天正17年 |

1589 |

|

朱印状に幸通の名が見える |

| 天正18年 |

1590 |

秀吉・家康による小田原征伐。

韮山城開城、北条家滅亡 |

幸通、幸高、仁杉村で蟄居 |

| 天正20年 |

1592 |

|

幸通、仁杉村で病没 |

| 慶長 元年 |

1596 |

|

長男幸高、徳川家家臣となる。 |

|