五郎左衛門は文政6年(1823)36歳の年、仁杉家の始祖・仁杉伊賀守幸通の遺徳を偲び、駿河・仁杉村の大乗寺にあった幸通の古い墓を改葬整備、さらに墓前に顕彰碑を建立した。

駿河国仁杉村 参照

|

幸通は「本朝武家諸姓分脉系圖」などの史料によると天正20年(1592)に仁杉村で没し、大乗寺の境内に葬られた。 号は大乗寺殿直道寂園大居士

約230年後の文政年間になり、幸通から見て9代目の五郎左衛門幸信が墓参に来た折、境内を探してようやく幸通の墓と断定できる墓石を見つけた。 この墓が幸通の威徳にふさわしくなかったため、もっと広いところへの改葬を大乗寺に申し入れた。しかし、境内が狭く適当な場所がなかったのと、幸通の戒名に「大乗寺殿」の4文字があるため、大乗寺側および檀家が難色を示し、境内に墓所を作ることが出来なかった。

結局、名主善兵衛の計らいで、大乗寺の向かいの丘の上にあった同名主の土地を買って改葬、建立することになった。 江戸から石職人などを連れて行き、およそ100両という大金を要したと記録にある。

30年後の嘉永5年(1852)碑文に「大乗寺殿」と書かれている事が再び問題になり、元名主の善兵衛、当時の名主吉衛門、組頭仁兵衛の3人が相談し、江戸表の仁杉家当主、2代目八右衛門(安政3年、1856年没)に掛け合い、碑文から大乗寺の「大乗」の2字を削り取ったいきさつがある。

御殿場市仁杉字上の山、大乗寺にほど近い丘の五輪窪と呼ばれる地に、地元で「五輪さん」と呼ばれる仁杉伊賀守幸通(ゆきみち)の墓が今も残っている。 推測であるが、五輪塔(写真 下右)が約400年以前の天正年間の墓で、170年ほど前に五郎左衛門が建て替えたものであると考えられる。 最近になって、御殿場市により案内板が設置された。.

五輪の宝篋印塔(写真 下右)が天正時代当時からもの、周囲の石垣など(写真 下右)を230年後の文政年間に五郎左衛門が整備したものと考えられる。 近所の人達の話によると、今でも遠く宮城県や茨城県、神奈川県などに住む子孫たちが頻繁に墓参りに来ており、いつも新しい供花が絶えないという。

仁杉伊賀守の墓所  |

五輪の塔 |

墓前の碑

墓前には文政6年(1822)、五郎左衛門により建立された石碑があり、「仁杉伊賀守は豆州(伊豆)より故あって駿州仁杉に移り住み、家号を「仁杉」となす。天正20年9月20日病没し、仁杉の地に葬る」と、この墓の由来を説明している。

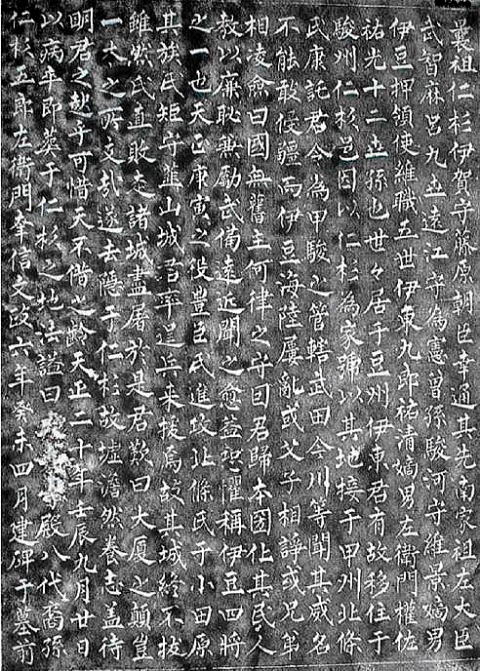

約170年という永い歳月を経て、表面はかなり風化しており、簡単には記述されている内容を読む事ができないが、幸いにも数十年前に拓本がとられていた。

下右の写真はこの碑文の拓本である。世田谷の仁杉家提供。石巻の仁杉宰司氏からの贈呈品とのこと。

| 墓前の石碑 | 碑文の拓本 |

|

|

後からニ行目、下の方、大乗寺の三文字が削り取られている。 安政時代になって地元の人達が法名に「大乗寺」とあるのは寺を開基した人と紛らわしいと言い出し、法号を変えるよう江戸南町奉行所で吟味方与力を勤めていた仁杉八右衛門と掛け合ったが合意されず、勝手に削り取ったという。

駿河仁杉村 参照

| 仁杉伊賀守幸通墓前碑文の読み方と解釈 仁杉圓一郎氏からこの全文とその解釈についての資料の提供を受けたのでここに紹介する。

|

|

嚢祖(のうそ)仁杉伊賀ノ守、藤原の朝臣(あそん)幸通ハ、其ノ先ハ南家ノ祖、左大臣武智麻呂ノ九世(であるところの)遠江ノ守為憲(ためのり)ノ曽孫(の)、駿河ノ守維景(これかげ)ノ嫡男(の)伊豆横領使維職(これしき)ノ五世(であるところの)伊東九郎祐清ノ嫡男(の)左衛門権ノ佐(ごんのすけ)祐光ノ十二世ノ孫(子孫)ナリ。 |

嚢祖: 先の祖

南家: 藤原四家のひとつ、藤原不比等の長男、武智麻呂の系統

君: 幸通のこと

何レノ律カ之ヲ守ラン どの法律に従えばよいか分からぬ:

恐催: おどろく

天正庚寅五ノ役: 天正18年(1590年)の小田原の陣

逞兵: つわもの

大廈ノ顛ルルヤ、一木ノ支フル所ナランヤ:

大きな家が倒れようとするときは、一木で支えきれるものでない。

国が滅びようとする時は一人の力ではどうにもならぬ

故墟: 前に居たところ

潅然トシテ: 静かに:

天正二十年壬辰: 1592年

喬孫: 子孫

文政六年癸未 1832年

|

後世建立の墓前碑と墓所整備を考証 平成14年10月 仁杉家十四代圓一郎 何故、仁杉姓初代幸通没後の232年後の、江戸後期文政6年に於いて、江戸分家与力五代の仁杉五郎左衛門幸信が、駿河国駿東郡仁杉の大乗寺に有る、幸通の五輪塔墓前に碑文を建立しようとしたのであろうか。 江戸より石職人や石碑並び石柵等運び百両もかかるとある、この時幸信は幸通の法事を寺へ頼むが、大乗寺では大乗寺殿の院号の記録無く困ったようであるが法事は行うとあり、この時大乗寺は改めて法号「蒼杉院殿安誉豊国仁輿居士」を幸通法号とする、ここに幸通法号は3つとなる。 与力本家幸信宅は無人となり、位牌を含め全ては分家幸長の子幸雄(生)が継ぐ事となり、幸雄は新しく自分の名を入れた墓を建て本家を名乗り現在に至る。 しかしながら、文化文政の時代、江戸分家与カの家系で何が有ったのか不明であるが、幸信が残してくれた碑文は我々仁杉の血を継ぐものにとっては、幸いと言わざるを得ない事は特筆すべき事である。 幸雄は仁杉家直系でないのでさほど大事な事と思わなかったのであろうか。 碑文の法号が削られている事について土地の人に聞いた話によると「昔、7,8人の土地の人が碑文に寺の名が有るのはけしからんと、大乗寺の部分を削り取り、台座も壊し碑文の字全てに漆喰を塗り込め土中に埋めたが、その後これに関った人が次々と死亡する事態となり、伊賀守の祟りだと畏れ石碑を掘り起こし、台座が無いので地面に立て漆喰を取り除いた、生き残ったのは少数だと」 |

江戸に遥拝塔(塔婆)

仁杉家は、はるか遠く駿州仁杉の地にある仁杉幸通の墓所を江戸でも遥拝するための遥拝塔を小石川の喜運寺に遥拝塔を建立している.

今も文京区白山2丁目の喜運寺にこれが残っている。

この塔には正面に幸通の名前、右側面に幸通夫妻の戒名と没年月日、左側面には「駿河仁杉にある幸通の墓を遥拝するためにこれを建てた 云々」とある。

駿河仁杉は江戸から片道でも4,5日はかかる行程で、簡単には参拝できないため、仁杉家の菩提寺である小石川の喜運寺に遥拝のための塔を建て、命日にはここに来て西に向かって富士の麓にある墓所を遥拝し、墓参に代えていたものと考えられる。

この遥拝塔婆をどの時代に誰が建立したか記録がないが、駿河仁杉に幸通の墓所を建立した五郎左衛門が立てたものと考えられる。

正面

| 仁杉伊賀守藤原幸通 |

右側面

| 天正20年9月20日 大乗院殿直道寂園大居士 天正19年2月21日 慈照院殿圓妙寂大姉 |

左側面

| 幸通之墓並碑在于駿州駿東郡仁杉邑為遥拝建此塔婆於當寺以祭之 |

喜運寺は小石川植物園(薬草院、養生院などがあった)のすぐ近くにある。この植物園は現在は東大付属植物園となっているが、前身は幕府の薬草園、後に小石川養生所である。

また、白山には白山御殿と呼ばれる将軍綱由の館林時代の屋敷があったところで、ここから喜運寺の方への下り坂は御殿坂または富士見坂と呼ばれていた。

喜運寺もやや小高い地形なので、おそらく晴れた日には富士山が見えたことであろう。

歴史の皮肉

父祖の地に祖先の墓所を建立し、江戸の菩提寺にはその墓所を遥拝する塔を立てるほど、祖先の事を敬い、仁杉家を愛していただろう五郎左衛門が、お救い米買付の不正事件に連座して死罪となり、与力仁杉家を断絶させてしまうことになるとはなんとも皮肉な運命である。

何代も前の先祖の墓を、それも遠隔の地に建立するのは、よほど五郎左衛門が祖先を尊び敬う心が強かったからだと考えられるが、経済的にも余裕がなければ実現しない。

この墓所建立に100両余もかかったという記述がある。

この時代、米を経済基盤とする武士階級の生活は物価高騰により、それほど豊かではなく、数年先までの俸給米を担保に町方から借金する武士が多かった。

与力は200石取りであったが、200石程度の下級武士の生活は江戸中期以降、非常に苦しくなり、内職をしたり、役宅の一部を貸家にしたりして生活費不足を補っていた。

与力は禄高こそ200石だったが、役得や付け届けが多く、一般武士に比べればはるかに豊かな生活をしていた。この墓所建立は五郎左衛門に経済的な余裕があったことを示している。