|

官軍江戸へ迫る

明治元年2月12日、将軍慶喜は上野大慈院へ隠遁した。朝六つ刻(6時)に江戸城を出て、ひつそりと東叡山へ向つた。ひたすら恭順の意をあらわすためで、途中、御台様のおられる一橋屋敷の門前を通りながら、立ち寄ろうともしなかったし、大慈院ではせまい四畳半の部屋で、ひとり不白由な生活に入った。征東軍が錦旗をはためかせて進発したのは、その3日後である。

征東大将軍は仁和寺宮、軍事参謀は東久世少将、鳥丸侍従、旗奉行は五条少将である。山陰道鎮撫将軍に西園寺三位中将、東海道は橋本少将、北陸道は中山前少将・副将は柳原侍従、総督は有栖川宮である。東海道の先陣は薩藩で、西郷吉之助がこれを率いていた。総勢1万7干と言い、また4万という者もいた。官軍が近づくと聞き江戸は混乱した。早くも老幼を近在に疎開させ、家財をまとめて運び出すものもいる。急に不安だ募って来た。

いったい江戸は文久3年に、前将軍家茂が上洛したときから、無警備状態に陥っていた。文久3年6月には西の丸が焼け、11月には本丸が焼けた。この西の丸ごときは、確かに放火と思われたが、うやむやのうちに過ぎている。

民間ではこの放火を討幕派のしわざだともっぱらの噂であった。

幕府への信頼度はそのときぐっと落ちている。 旗本どもの狼狽ぶりを見ても、幕府の命運が思いやられる。

どうしたらよいか分からずおろおろする者、両刀をかなぐり捨てて、団子屋の看板をあげる者もあらわれた。わずかに恥を知るものは、上様が東叡山におられるからと、上野に屯集した。

誰はああした、彼はこうしたと、自分のことは棚にあげて他を誹謗しあう浅ましさ。これがかっての誇り高き旗本八万騎かと情なかった。

4月になると、東海道・中仙道の官軍が追い追い江戸に繰り込んで来た。

錦きれの官兵が、砲口を江戸城に向けて大総督の命を待っている。

慶喜が大慈院を出て水戸に向ったたのはその月の11日、まだ暗い払暁3時、追われる者のように江戸をあとにした。

お城の明渡しは同じ11日、摩擦を避け、御三家の尾州藩兵により接収された。 が、その目の七つ刻(午後4時)ともなれば、早や薩州兵の五大隊が、意気揚々と平河口から繰りこむのが見えた。

明渡しの手続きを終えた翌12日、官兵は西丸、大手、坂下・竹橋、清水などの諸門を固め、この日、総督有栖川宮がご入城になった。

頼みがたい人心、幕臣のすべてはおのれの身の振り方に心を奪われて、主家も侍の誇りもあったものではない。

平常、偽忠義を包みし薄衣の裾を、乱れ放題乱して逃げ隠れる者があとを絶たなかった。

昨日までは反り返って登城した小笠原図書頭、板倉周守さえ行方をくらました。

牧野備前は本国長岡へ旅立ったという噂である。ましてそれ以下は火事場のように混乱して、誰が本城明渡しに立会ったかさえ知らぬほどである。

当時の北町奉行は、石川河内守利政、南町奉行は佐久間播五郎信義であった。

北の奉行所は呉服橋内の銭瓶橋通り、南の奉行所は数寄屋橋内にあった。与力50騎、同心250人の定員は、そのときも変わっていなかった。

官軍が江戸へ迫って来ると、町奉行の間にも新事態に対する意見が戦わされた。北の石川河内守は、めずらしく気骨のある侍だった。多分恭順に反対だったのであろう。表向き病死となっているが、幕閣と意見が合わず、切腹したようである。

河内守に反し、佐久間播五郎は腑抜けであった。人物払底のため偶然奉行になれたような男である。官軍が江戸へ入ったとき、町奉行はこの佐久間しか残っていなかった。

河内守の死によって、だいたい両町奉行所は恭順論に統一された。とはいえ永い江戸市氏との接触に、与力.同心は特別な感慨を覚えずにはいられない。

すぐ転任する奉行とは違うのだ。永い間の世襲によって、町人や鳶や、番太の末に至るまで顔なじみであった。ひとしお感慨ふかいものがある。

大勢すでに決したにかかわらず、なお江戸の与力・同心として節を曲げず、脱走した者も十数人はいた。

まだ上野には彰義隊がいた。江戸へ入った官軍は、その町方与力・同心の動向が気になった。結束して祇抗されたら影響するところが大きい。江戸市民との深いつながりから考えて、どんな騒ぎになるか知れず、また、後々の民政もやりにくくなることを知っていた。

与力・同心のその背後にある伝統を恐れた。

慎重に、若年寄の平岡丹波守を通じて、与力の重立った者4,5人に、品川東海寺の本営へ出頭するように伝えてもらった。

下手に呼出しをかけ、かえって感情を害し彰義隊へでも駈けこまれたら大変だと、実はビクビクしていたという。

そのとき召に応じて出向いたのが、南は筆頭与力の佐久間長敬と吉田駒次郎、北も筆頭与力牧山久.蔵である。牧山はすでに60余歳の老与力であった。

佐久間長敬は11歳から見習に出たという古参与力だし、なかなかきかぬ気の人材でもあった。北の牧山久蔵は、佐久間の兄嫁の親であり、この二人が硬軟ほどよく調和して、官軍との折衝を円滑に運んだ。

官軍の本営では参謀の海江田武次と木梨精一郎が応接した。改めて町方の取り締りを委任、南北奉行所の引渡しについて且体的に協議した。官軍の態度は終始友好的であり、与力・同心の特殊性をよく認識していたという。

慶長9年はじめて八重洲河岸、呉服橋に町奉行所をおいてから260余年、ずっと江戸市民を守って来たこの役所も、ついに官軍の手に渡すことになった。

町奉行はそれより先、寺社奉行、勘定奉行と共に職を解かれ、今はただ与力・同心が、悲壮な気持で最後の奉行所に屯ろしているにすぎなかった。

月が変った5月15日、上野あたりに砲声がとどろいて、彰義隊の戦がはじまった。

が、あまりにもあっけない勝負。夕刻には戦い敗れて潰滅した。

町奉行所の引渡しは、それから8日目のことであった。

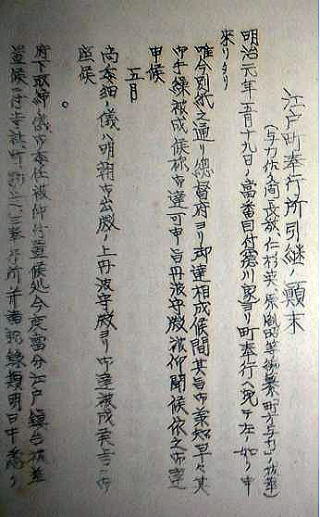

生ま生ましいその日の模様を、『戊辰物語』の記事に借りよう。この記事は当時の古老の聞き書である。

いよいよ引渡しの23日は、朝六つ刻(6時)に与力・同心残らず番所に出頭した。大門を八文字に開き、玄関前に左右に分かれて同心150人、羽織袴に大小をさして下座し、玄関の上には与力30人(見習の者5名もいた)列座し、南の奉行だった佐久間播五郎が式台まで出迎えた。

この前夜は一同徹夜で、掃除、畳賛障子の張りかえ、帳面、本箱の整理、門の内外、玄関前の敷き砂利にも、塵ひとつないようにしておいたのである。

時刻になると官軍のだんぶくろの兵隊が一人、馬を飛ばしてやって来た。

「準備はいかがでありますか」

とのこと。

「万事整傭してお待ち申しています」

と答えると、直ちに引返したが、間もなく受坂委員として判事新里二郎、小笠原唯八、土方大一郎(後の土方久元伯爵)の諸士が、騎馬で供廻りをつれて乗込んで来た。

この引継ぎでいちばん驚いたのは、門前で馬を下りて、2,3歩あるきかけると、どこからか耳をつん裂くような大声で、

「下たアーに」

と怒鳴った。実に一同びっくりした。これは門前にある公事人控所にいる町人どもを、下座させるために下人が;戸かけたもので、奉行が新役として出仕する時にやることになっている一つの形式だったのである。

受取委員の通った隣室には、奉行所所管の千両箱を山のように積んで、その脇には番所に宝物(いわぱ記念晶)として残っているものー例えば福島正則の長穂の百本槍などというものが陳列されているが、官軍は金箱などには一切手もふれず、奉行家来の住居なども見ず、

「すべてあなた方にお任せしますから一切よろしきように取締ってください」

といって、極くあっさりした態度で引きあげて行った。

委員は筒袖のぶっちゃき羽織、たっつけ袴をはいていたが、ひどくていねいで少しも威張るような調子はなかった。

土方は翌24日、朝五つ刻(8時)改めて南へ出て、市政南裁判所主任(旧南奉行)に任じられたことを告げ、且つ、

「白分は数年前より国事に奔走し、政事に関しては何ら経験なく、江戸市政の大任は一に諸士の補助によらねばならぬ」

と演説した。

土方はそれから3日の間、市民総代として町々の名主が礼服を着て出頭し賀詞をのべるのを受けた。これも奉行新任のときの礼式で、番所受取りの当日も、すべて慣例により、官軍方は一同うち揃って与力全部に一々面接し、ついで囚獄石出帯刀、それから広問で与力侍座の上、同心一同の面謁を受けた。

美しき奉行所明渡し

奉行所明渡しのその日、南の与力の中に原胤昭翁もいた。原翁は12歳で出勤し、ずっと与力を勤めた人である。佐久間長敬氏と共に長寿を保ち、後に旧幕府についての、貴重な資料を残した人である。

その日、南町奉行所に官軍を迎えた原翁のつきぬ感慨を『江戸は過ぎる』の中の談話にみよう。

いよいよ幕府から大総督府に引渡す時には、特に注意を与えて、あたかも赤穂城の明渡しのようなふうに、官軍に引渡さねば江戸武士の名折れとあって、金なども白由にすればできたが……(奉行がいても実際の仕事は与力がしていたから、どうにでもなったが)それはせずに立派に引き渡しました。

今日こうしてお話しながらも思い起せるように、書類は全部そろえ、種々の公金も少しの私もなくピタリとして引渡したのです。

そのとき受け取りに来たのが、南の方は土方大一郎(後の土方伯爵)、北の方は西尾某、その他にそれぞれ同伴者があつたが、とにかくこの二人が主任でありました。

それで、明渡しが滞りなくすんだ時に、官軍の主任として来た土方さんが、その当時なかなかやり手ではあり、位置もよかつたので、当方の極めて整頓した神妙な態度にすっかり感心して、かくまで潔よく神妙であろうとは思わなかつた。存外きれいな引渡しだったので、土方さんは感心のあまり、引渡しがすんでもなお当分この役目はそのままやってもらいたい。新政府で何分法律が定まるまでは、公金なども適当に保管してくれといって、なまじっか受取書を取ったりせず、すこぶる男らしくやってのけた。

与力の方も、官軍といえば百舌鳥でも来たかと思ったが、存外に分かっているのに感心しました。

恭順をいやがつて脱走した者も、与力で4,5名ありました。同心の方で10人位はありましたでしようか。大体においては動かなつたのでした。

脱走した者は彰義隊のような、何組、何組というような団休があつたので、そんなものに加わったたようでした。

その脱走した人達の家の者は、いずれも後の始末が悪くなったようです。

それから引渡しがすんでしまつて、一旦引きあげて即日すぐ命令が下って、従来どおり勤務に引続きすべきこと、朝臣に召し出されるという沙汰が下りました。

大総督府から鎮台となり、鎮守府に変つて、与力・同心は用船官付きということになったが、職務は変ることなく、扶持方も従前どおりで、なにぶんの変わりもありませんでした。

それですぐ奉行所へ町々の名主を呼び出して、告示して安心させるというふうに順調にいったのです。

また町奉行のほかに小役所(町年寄役所、大番屋など)がいくつもあつたが、本部たる町奉行所がそんなことでしたから、細かいことについては手をつけることがなかったのでした。

一般の町方でも、御維新になっても八丁堀の旦那衆が今まで通り出ているのだから、われわれが今さら騒ぐことはないと市民の頭に入つていました。

平素、町方与力・同心の地盤というものはそこにあったので、市中は動揺することはなかったのです。

|