|

仁杉家は江戸時代からの「お宝」を大正、昭和の時代まで所蔵していたらしく、各種の展示会や展覧会にその出展の記録がある。

雛道具はその代表格であるが、その他にも江戸時代の貴重な「お宝」が多数所有していたようだ。しかし残念なことに関東大震災、第二次世界大戦の空襲でその多くが灰燼に帰している。

①仁杉家の雛道具

江戸末期、八丁堀で有名だったという雛道具については仁杉家の雛道具参照。

②仁杉英 書画帳

|

東京市の市会議員、議長、衆議院議員などを勤めた仁杉英氏は、自身も漢籍を坪井秀藏、海保辮之助等の門に学び、後に「壷中無一」の号で俳諧をたしなんでいた関係で、著名な書家、画家との交友があったようだ。

今も一冊の書画帳が残っており、これには氏と交友関係にあったと考えられる書家や画家が揮毫した書や画が全部で38点ある。

この中には下に掲げるように、動物画で名高い望月金鳳の鼠の絵、野口小慧、小蘋母娘の花の絵、村瀬玉田の「石榴」などがあり、書では幕末の儒学者南摩羽峰、股野藍田、観世流家元観世元滋、親交の深かった伯爵土方伯爵などが含まれている。 |

主な書画

|

|

| 望月金鳳(弘化3年ー大正4年) |

村瀬玉田(嘉永5年ー大正6年) |

|

|

| 野口小蕙(明治11年ー昭和19年) |

野口小蘋(弘化4年ー大正6年) |

|

|

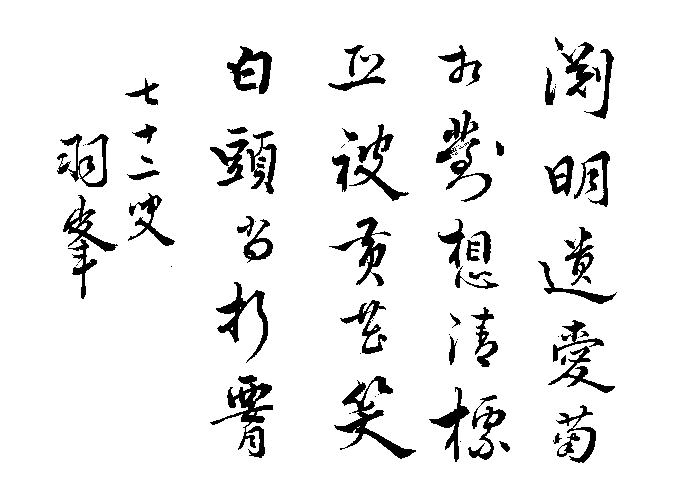

| 南摩羽峰(文政6年ー明治42年) |

観世元滋(観世流24世家元) |

|

|

| 股野藍田(天保9年ー大正10年) |

土方久元(天保4年ー大正7年) |

以上のほかに、千葉胤明(書)、川合龍山人(書)、竹村竹亭(書、画)、佐竹永邨(書、画)、村田香谷(画)、山本永暉(画)、藤森桂谷または下條桂谷(画)、荒木寛友(画)などが含まれている。

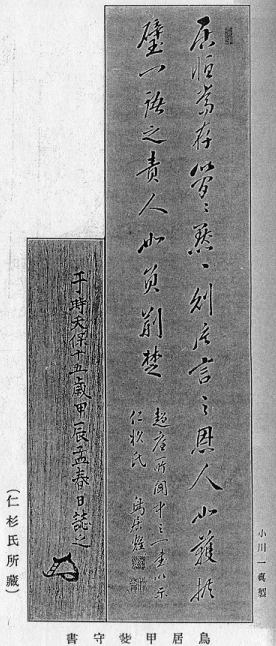

③鳥居忠耀の書

下は鳥居忠耀が仁杉八右衛門に与えた書の写真である。 明治30年に発行された「舊幕府」という月刊誌に掲載されていた。 末尾に

「仁杉氏 鳥居耀」

とあり、添付に

「干時天保十五歳甲辰孟春日誌之」

とある。

欄外に仁杉氏所蔵とあるので、明治30年当時、仁杉英氏が所有していて「舊幕府」に提供したものと考えられる。

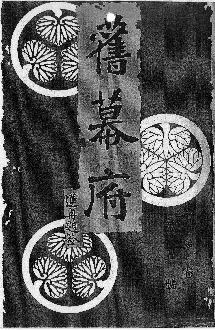

「舊幕府」は明治30年ごろに発行された月刊誌。 (舊は旧の古い字体) 「舊幕府」は明治30年ごろに発行された月刊誌。 (舊は旧の古い字体)

表扉に

「明治も既に二十九の星霜を重ね戊辰の少年も今や不惑の齢に達し變邉の霜寒きを感ず況んや当時幕閣の枢機に参せし人の如きは古希の頽齢に至らざるなし今日もし舊幕府の遺聞零冊を救拾する事なくんば今より三四年の間には元老は皆墓に入り尋ねるに道なく問うに法なく恨を百載の下に抱く者あらん・・」

と発刊の趣旨が述べてある。

江戸時代を知る人達が鬼籍に入り、その頃の記録が埋もれてしまったり、史料が散逸することを憂いた有志が、特に幕末時の史料を整理して復刻する目的で発刊した月刊誌であり、4、5年間は続いたようだ。

旧幕府参照

天保15年3月といえば、鳥居は南町奉行になって1年4ヶ月、老中者座水野忠邦が進める天保の改革の実行責任者として辣腕をふるい、その功により500石加増され絶頂期にあった。

この年、4月には将軍の日光廟社参という大事業にも関わり、8月には町奉行のまま勘定奉行を兼帯するという異例の重用ぶりである。

一方、八右衛門幸雄は前年(天保13年)から同心支配役、年番方として南町奉行所の中心的な存在になっていた。

この年は五郎左衛門の処罰などがあり、南町奉行所は大幅な人事異動があり、春と秋では様変わりの陣容となっているが、幸雄はよほど新奉行鳥居の覚えめでたかったと見え、13年春にはまだ5番組の序列3位にもかかわらず年番方に抜擢され、秋に後付けのようにして序列1位の同心支配役になっている。

年番方は5人の同心支配役の中から選ばれる町奉行所内の最高の役職であり、同心支配役になっていないものから選ばれるというのは極めて稀である。

このように鳥居忠耀と幸雄は町奉行とそれを支える支配与力としてそれぞれ絶頂期にあり、非常に密接な関係にあったと考えられ、下の書はこのような状況の中で鳥居が幸雄に与えた書だと考えられる。

④昭和初期の警察展

昭和5年の雑誌「江戸文化」2月号に「お役人の箱廻し」と題した原胤昭の文章がある。

これはこの年に白木屋で開催された警察展覧会に出展されていた箱物について述べたものである。

そのひとつは旧北町奉行所隠密廻り同心山本啓助の孫山本寸艸氏出展の革文庫である。

同心・山本啓助が吉田松蔭を下田港より江戸に護送する任務のために下田に出張した時に携行した御用箱だという。文化文政から国事多難になった嘉永、安政時代に山本啓助の供をして来た御用箱である。

もうひとつは幕末まで与力をつとめていた仁杉家の出品で、9寸x7寸で深さ3寸の革文庫だ。1寸(3cm)幅の草帯がついていてパチンコと締まる(原文のまま)かぶせ蓋(ふた)がつき御用箱として使われていた。

薄い木地の塗り文庫で濃い青茶塗りで仁杉家ぼ定紋「いをり」に帽額(もっこう)の3寸大の金紋散し、内は黒塗りである。これは木地と云い、塗と云いすこぶる古いものだ。

御用箱は与力や同心がいつも携行していた現在で云えばバッグのようなもので、屋敷にいる時は座右におき、出勤の時は奥方が恭しく両の手に掲げて供の男に渡し、供の男は紺木綿の風呂敷につつみ、黄の太とさなだにて中結わいしてある風呂敷包みを右の手甲に通して、主人とは四、五歩遅れて威儀正しく随行した。

一切他人の手に託さない慣例で、奉行所に到着すると各掛かりの詰め所に机が据えたあるので、そこまで同心の供男が持って来る。

⑤江戸風俗展覧会(大正時代)

大正時代、江戸協会(東京市麹町区有楽町1丁目4番地)という江戸時代の文化風俗歴史を研究する会が主催する「江戸風俗展覧会」が毎年開催されていた。そのうち、大正8年と9年の出品目録が仁杉家に残っていた。

展覧会は下記のように開催されている。

大正8年6月1日から7日まで 三越呉服店

大正9年4月1日から7日まで 松坂屋伊藤呉服店 |

この展覧会には徳川公爵家(宗家)、紀州徳川侯爵家、水戸徳川侯爵家、田安徳川伯爵家、一橋徳川伯爵家、前田家(侯爵)、松平家(子爵)など錚々たる各家、寛永寺、増上寺、護国寺などの寺院から江戸時代の衣類、道具、書画など多数が出展されている。

仁杉家からも多数出展されており、大正8年の目録では24点と出展数が最も多いのが仁杉家だった。大正9年にも7点出展されているが、驚く事に大正8年と9年の品目がひとつも重複していない。いかに多くの「お宝」を所有していたかがうかがえる。

大正8年の出展品目

内幟

長幟 2、 四半 1、

小旗(丸に二重亀甲花形および庵に木瓜紋付)同 四半 朱紋 |

一組 |

| 同 四半 朱紋 |

一琉 |

| 江戸町奉行組与力指物 |

一琉 |

| 同 弘化年間 |

一琉 |

| 同南組与力指物 安政年間 |

一琉 |

| 純子細袴 |

一枚 |

| 織物股引小袴 |

一枚 |

| 諸麻上下 |

一具 |

| 青漆裏朱布被せ紋散重箱 |

一組 |

| 緋萌黄両嵌め込紋掛服紗 |

一枚 |

| 呉呂服連伏縫紋服紗 |

二枚 |

| 錦守刀袋 文政年間 |

一個 |

| 青色塗金紋散らし革文庫 |

一個 |

| 二股竹刀架 |

一個 |

| 木製矢立 |

一個 |

| 竹製酒筒 |

二個 |

| 革製陣笠 |

一個 |

| 十手 |

一挺 |

| 要筐■志 |

四冊 |

| 万世江戸町鑑 天保9年 町奉行及与力同心掛り分け姓名、町火消組方角付纏其他名主町々支配付 |

二冊 |

| 江戸絵図 写本 |

一枚 |

| 江戸神社仏閣旧跡安見絵図 |

一枚 |

| 大番組与力株譲り證書類 |

四通 |

| 絵本東都火消付 嘉永年間板木 |

一冊 |

青色塗金紋散らし革文庫は上記昭和5年の警察展に出展したものと同一と考えられる。

⑥雛道具の一部?

以上のように仁杉家の多くの貴重な史料や美術品は散逸してしまったが、八右衛門家の後裔・世田谷の仁杉家に雛道具の一部と思われるものが残っていた。

下記写真のように、蒔絵、塗り物の小箱4個の中に様々なものが入っている.。

|

| 塗り絵、螺鈿細工などの小箱4個、その中に玉虫3匹、たつのおとしご、煙草入れ、筆 立て、櫛3種など。 中央下の脚4本は琴柱(ことじ)。丸いものが何かは不明 |

|