| |

||

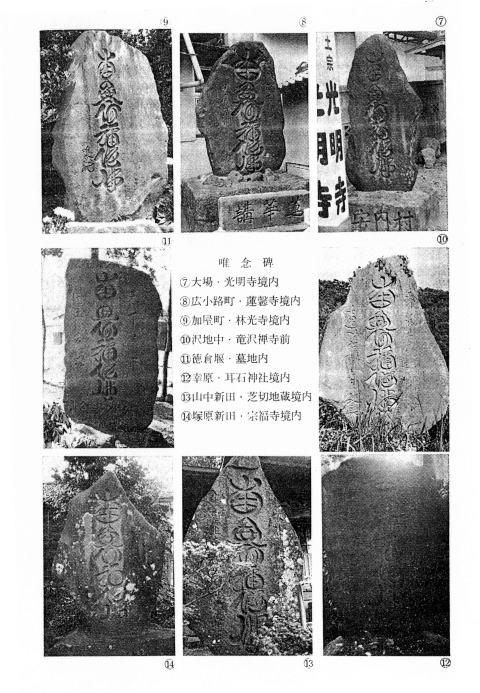

JR御殿場線岩波駅の近くに畳大の石碑(右の写真)が建っている。 仁杉圓一郎によれば、この石碑は伊豆島田の仁杉家の2代目半兵衛が、この地方で灌漑用水が不足し、限られた水をめぐて村々の争いが絶えなかったため、水争いの犠牲者を弔い、今後水争いが起きないようにと願いを込めて建立したということである。 JR御殿場線岩波駅の近くに畳大の石碑(右の写真)が建っている。 仁杉圓一郎によれば、この石碑は伊豆島田の仁杉家の2代目半兵衛が、この地方で灌漑用水が不足し、限られた水をめぐて村々の争いが絶えなかったため、水争いの犠牲者を弔い、今後水争いが起きないようにと願いを込めて建立したということである。半兵衛の没年から推定して「安永の頃の建立だろう」とホームページに記載した。 仁杉家が他所に移したいと申し入れたが、「土地の人達が「みょうちく」さんと呼び、毎年お祭りをしているということで、そのまま昔からの地に残したそうである。 しかし、この建立の年代について誤りがあるのではないかという指摘が、三島市議の仁杉秀夫氏経由で関さん(熱海市の職員)からあった。 さらに、これは字体や碑の左下にある顔を描いた印からして幕末から明治にかけてこの地方に多く建てられた唯念行者(ゆいねんぎょうじゃ)の碑ではないかという事であった。 仁杉秀夫氏からお送りいただいた資料(出典:三島市誌増補資料編1 P926)によれば、この特異な字体の石碑は唯念行者の六字名号碑(ろくじみょうごうひ)と呼ばれ、伊豆半島一帯に多数あるという。 早速、裾野市役所で市史編纂を担当されている社会教育課に調べていただいたところ、この石碑は天保14年(1843)8月建立の唯念行者の碑であり、更に地元で「みょうちくさん」という通称で呼ばれていることは知らないということであった。 三島市誌の唯念行者六字名号碑についての記事概要は下記のとおりである。

これまでの記述

天保14年(1843)というと半兵衛(安永4年没)の時代ではない。 その4年前(天保10年)には半兵衛の孫にあたる当主の勘蔵(与兵衛)夫妻が相次いで亡くなり、わずか4才の長子熊蔵(3代目源兵衛)が家督を相続している。 熊蔵は母親の実家で養育されることになり、田畑や蔵などの管理は親類筋に委託したが、結局これらの財産がが戻って来ることはなく、仁杉家の財産は霧散してしまったと伝えられている。 建立の年代が間違っていた以外に、以上のような仁杉家の状況から、この石碑の建立に仁杉家が関わっていたという伝承はどうも違っているようである。 |