早雲伊豆平定と伊東氏

平安末期から鎌倉時代にかけて伊豆地方に勢力を持っていた工藤一族の支族である伊東氏(支族の一部は河津氏と呼ばれる)は、伊豆土着の武士として代々続いたが、鎌倉幕府の滅亡、足利幕府の成立、そして衰退、やがて戦国時代に突入という時代の大きな流れに翻弄された。

「本朝」によれば、伊東祐明は暦應3年(1338)尊氏が征夷大将軍に任命された時に左衛門尉に叙されたとあり、伊東家も新幕府の体制に組み込まれた事を示している。

「左衛門尉」は江戸時代の名奉行・遠山景元(金さん)の官名であるが、それほど高い地位ではない。

| 祐明 |

伊東五郎 小次郎佐衛門尉

属重氏以

暦應元年(1338)尊氏任将軍祐明叙左衛門尉

観應三年(1358)三月興■源合戦時戦死 |

| 祐朝 |

伊東左衛門佐

附属基氏以住鎌倉基氏卒後仕備

永和二年(1376)十月死 |

| 朝光 |

伊東治郎左衛門

始親光 仕管領満兼

應永十六年(1409)京都■和而出張武州府中時従行

翌十七年(1410)満兼以逝仕持氏

同廿三年(1416)十月上杉氏憲■秀反逆攻持氏以持氏乃敗軍遁小田原宿安入箱根山又退駿州大森式部大許又落瀬名■今川範政

翌年正月(1417)今川下知而卒駿河勢敗■之兵還鎌倉行忠賞大森移小田原江戸豊島二階堂賜■所地朝光賜駿州鮎澤庄田中郷乃仁杉邑■■

同廿九年(1422)九三卒号蓮台院貞■大居士 |

|

|

|

次の代の祐朝は「附属基氏以住鎌倉」とある。

基氏は足利尊氏の次男で、関東公方の2代目である。

鎌倉幕府の滅亡後、京都室町に幕府を開いた足利尊氏は東国の武士を掌握するために長子義詮(よしあきら)を鎌倉に残し、これが後に足利幕府が関東を支配するための関東探題ともいうべき関東公方と呼ばれるようになった。

義詮は貞和5年(1349)、尊氏を補佐して幕府の政務を統括するために鎌倉を離れ上洛した。基氏はその後任の関東公方になったのである。

その後延文3年(南朝暦天平13年、1358)、義詮は尊氏の死とともに第2代征夷大将軍となっている。基氏は将軍の子、そして将軍の弟として東国の地頭、守護に対して、京都の権威を示す象徴として君臨した。

祐朝はこの関東公方足利基氏に仕えるため鎌倉に住んでいたと記録されている。。

次の朝光の欄には「仕管領満兼」とあるが、これは記載ミスと考えられる。満兼は管領ではなく、関東公方の4代目である。

朝光は公方の満兼が死亡した後は5代目の持氏に仕える。関東公方は、その後急速に力をつけて来た執事の上杉氏に攻められ形骸化し、管領となった上杉氏が実権を握る。

享徳年間には享徳の乱で足利成氏が古河に逃れ、以降古河公方を名乗るようになり、関東には鎌倉公方、古河公方が両立する。

朝光の記事には應永24年正月、「賜駿州鮎澤庄田中郷乃仁杉邑■■」とあり、この時代にすでに仁杉邑を賜っている。

仁杉邑には後世、仁杉家の祖となった幸通が初めて本拠とにしたと考えられていたが、「本朝」ではその5代前、朝光の時代に賜ったという。検証が必要である。

| 祐盛 |

伊東左衛門尉

仕持氏以

永享十年(1438)戌午持氏叛京都祐盛■病居在■

同十一年(1439)二月持氏以敗■於永楽寺父子■自害

享徳三年(1454)十二月成氏為上杉憲実■憲忠長尾景春古城祐盛戦死 |

| 祐春 |

伊東左衛門佐

文安二年(1445)元旦父倶到鎌倉謁成氏

享徳三年(1454)父祐盛戦死時屓深手蟄居

長禄元年(1457)仕堀越政知■ |

祐盛も伊東左衛門尉を名乗り、5代目公方の持氏に仕える。

持氏は永享10年(1438)8月、京の将軍・足利義教に反逆(永享の乱)の兵を挙げたが、翌年、上杉憲実により破られ、長子の義久とともに永楽寺で自害、ここに鎌倉の関東公方は滅ぶ。(後に形式的に再興される。)

持氏の残された子・成氏は享徳3年(1454)12月、享徳の戦いを起こし、上杉憲忠を誘殺するが、やがて上杉に追われ、下総古河に逃れ、以降古河公方と呼ばれるようになる。

祐盛はこの享徳の戦いで戦死を遂げる。

子の祐春(伊東左衛門左)は文安2年(1445)の正月、父の供をして鎌倉に赴き、足利成氏に謁し、成氏に仕える。父とともに参戦した享徳の戦いで深手を負い、伊豆に戻り蟄居するが、3年後の長禄元年(1457)、伊豆に居館を構えた足利政知(堀越公方)に仕えることになる。

堀越公方というのは、本来は関東公方として古くから鎌倉に本拠をおく鎌倉公方になるぺく、長禄元年(1457))12月に将軍義政の弟政知が関東に下されたものであったが、関東に勢力を持っていた上杉氏に阻まれて鎌倉に入ることができず、伊豆の堀越(現在の静岡県田方郡韮山町)に居を定めたため、まわりから堀越公方の名でよばれていたのである。

既に足利幕府の力は弱まり、関東の多くの武将は2派に分かれて覇権を競っていた上杉氏の影響下にあったが、伊豆の国人、土豪たちはまだ足利幕府の権威の象徴としての堀越公方を支配者と仰いでいた。

しかし、この堀越公方がたとえ狭い地域でも権威を保てたのはわずかな期間でしかなかった。北条早雲は伊豆に侵入したためである。

早雲の出現

北条早雲は死後につけられた名前で生存時はずっと伊勢新九郎長氏と名乗り、宗瑞と号していた。素浪人だったという説もあるが、最近の研究では備中の出といわれる。 北条早雲は死後につけられた名前で生存時はずっと伊勢新九郎長氏と名乗り、宗瑞と号していた。素浪人だったという説もあるが、最近の研究では備中の出といわれる。

足利義視に仕えていたが袂を分かち、妹が嫁いでいる今川家の領国・駿河に下向した。

数年後、妹・北川殿の夫である今川義忠は塩買坂の地で不慮の死を遂げた。

義忠唯一の男児であり、妹北川殿の子(つまり、早雲から見れば甥)である龍王丸(後の氏親)がわずか6歳の時に義忠の従兄弟・小鹿新五郎範満との間で家督争いが起こったが、早雲がこの二派を仲裁、「龍王丸元服まで範満が家督を代行」がその条件であった。

その後、甥・氏親の後見として活躍、1488年、駿東地方に地頭となり、駿東郡原村の北、愛鷹山系の麓に興国寺城を築いてその城主となった。

延徳3年(1491)、57歳の年、興国寺城に近い伊豆の堀越公方家の家督争いが起きた。

堀越公方足利政知には3人の男子がいた。長男が茶々丸、二男が潤童子、三男が清晃である。茶々丸だけが先妻の子で、あと二人は後妻円満院の子であつた。

円満院がわが子潤童子をあとつぎにしたいため、先妻の子茶々丸をささいな罪で牢に入れてしまつた。

同年4月、足利政知が病死したとき、そのどさくさにまぎれ、茶々丸が牢から脱出し、円満院と潤童子を殺し、自分が二代目堀越公方になることを宣言した。ところが、茶々丸と、政知のときからの堀越公方の重臣たちとの間はしつくりいっていなかったのである。

早雲はそのあたりの情報をつかみ、この家督争いに乗じて伊豆に侵入し、たちまち伊豆を席捲してしまった。

早雲伊豆平定と伊東氏

伊東氏が北条の傘下になった経緯

伊東市史では伊東一族が北条家の傘下に入った過程を次のように述べている。

長享元年(1487)、山内・扇谷の両上杉氏の間が不和になると、扇谷定正は古河公方政氏を奉じて山内顕定と争う。

越後の上杉定昌は顕定を助けたが長享3年3月には上州白井城で自害してしまったので、定昌の父房定は顕定を助けて定正と戦い、しかも再度敗れた。

この争いのとき、伊東祐遠と祐実の父子(「本朝」では祐実は祐遠の孫としている)は祖父以来続いていた古河公方との対立から顕定に味方した。

長享2年相模の七沢城の戦いでは祐実が戦功をたてて房定とその将平子左衛門尉朝政から感状を受けたが11月の戦いでは負傷を負っている。

ついで延徳3年(1491)堀越公方の政知がその子茶々丸に殺されると伊勢長氏(宗瑞と号した)は扇谷上杉定正と呼応してすぐに兵を出し、茶々丸を滅ぼし、伊豆国内を平定した。 宗瑞はそのとき、山内上杉氏に結んでいた伊東氏ならびに狩野氏の一族を討ったのである。 祐遠・祐実の父子が宗瑞に仕えるようになったのはこの結果と思われる。

狩野氏の一族である道一が狩野城を拠としてたて籠り、宗瑞に従わなかったので、明応4年(1495)伊東祐遠がこれを討った。

祐遠のこの功を賞する文書が伊東文書のひとつとして今に残っている。

狩野道一を破った恩賞として伊東七郷のうち本郷村を宛行(あてが)うという内容であるが、この文書は数千点は残っているという北条家の文書の中で所見、しかも宗瑞(早雲)署名の最初の判物として有名である。

| 早雲(宗瑞)が伊東伊賀入道にあてた書状 |

|

| 釈 文 |

祐遠 異筆

押紙 |

伊東伊賀入道

殿 |

明應四年二月五日

宗瑞

花押 |

知行之者也

仍如件 |

之内本郷村宛行訖

可令全 |

他候

然

為其忠功

伊東七郷 |

就

狩野道一進退

忠節千

|

|

伊東七郷とは湯川、松原*、竹之内*、和田*、新井、岡*、鎌田を指すものと考えられ、本郷村は今の伊東市岡の本郷と推定される。

(:*印の地名は現在の地図でも字の名前として確認できる。)

| 伊東七郷と岡の位置 |

|

早雲が伊豆に侵入して堀越公方を滅ぼしたのが延徳3年(1491)、韮山に居を構えたのが明應2年(1493)である。

後に仁杉家となる伊東傍流の祐元の家系も本家とともに早雲の軍門に下ったものと考えられる。

上記の書状が与えられた明應4年には、早雲は甲斐の武田信虎と和睦を結び、相模の大森氏を破って小田原に進出、後に関東一円を制覇する足がかりを得ている。

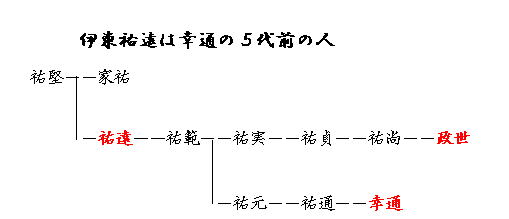

なお、伊東祐実の曾孫は北条氏政から一字もらい伊東政世と名乗り、馬廻衆を勤めた。

下総矢作城主も勤めていたが北条家滅亡とともに徳川家の家臣となり。慶長19年(1614)の大坂の陣では槍奉行を勤めた。 寛永5年(1628)7月没、72歳。

|

「本朝」伊東系図の一部抜粋

この中で祐貞とあるのは祐員の誤り。 |

| 祐遠 |

伊東九郎三郎 伊豆守 加賀守

母 三浦六郎左衛門 女

継父祐堅之遺跡伊豆州伊東■邑四百貫外百廿三貫文■五百廿三貫於伊豆州伊東館而文■三年丙寅十四死年五十七葬伊豆州加茂郡■■邑西清寺法名前加州大守道清居士 |

| 祐範 |

伊東九郎 九郎左衛門尉

母 堀(?)和氏

嗣父之遺跡伊豆州加茂郡内六百貫余 |

| 祐実 |

伊東九郎左衛門

母 不詳

嗣父祐範之遺跡六百貫余属北条早雲同氏綱 |

| 祐員 |

東右馬允 九郎 ■之助

母 富永氏

生国伊豆 嗣父之遺跡属北条氏■氏政食邑四百六十貫預輿力 |

| 祐尚 |

東九郎 右馬允

生国伊豆 仕北条氏政預輿力十六騎元亀元年十月四日死年五十五葬先■側号秀玉禅定門 |

| 政世 |

伊東九郎三郎 右馬允

母家女

仕北条氏政為下総州矢作城主文禄六年■始奉仕大神君於相州内賜知行寛永五年七九死七十二 |

|

|

|

|