| 父の科で遠島処分 清之助は天保13年3月21日、おそらく父の名代をつとめた従兄弟の仁杉八右衛門、兄の鹿之助とともに辰の口の評定所に呼び出された。. 父五郎左衛門は「存命なら死罪」判決と厳しいものであったが、その累は清之助にも及び「父の科による遠島」の申し渡しを受けた。 いくら父の科といえ、まだ養子になって1,2年にしかならない清之助にとって、この遠島処分はずいぶん苛酷であり、おそらく本人も実家の者も仁杉家との養子縁組をしたことを大いに悔やんであろう。 遠島処分を申し渡されると直ちに牢屋敷に入れられる。 一般の牢舎ではなく遠島予定者を収容する東口揚屋に収容し、流人船が出向するまでの間、ここで待機させられる。 流人船はそう頻繁に出るものでなく、伊豆諸島方面行きの罪人を年2,3回の船でまとめて移送するからだ。 流人には流刑先が出発前日まで知らされず、前日になって告げられる。 八丈島流人銘々伝に清之助到着の記録が残っており、これによると遠島申渡しから2ヶ月後の天保13年5月に八丈島に到着している。 おそらく申し渡されてすぐ、遅くとも4月上旬には江戸を出航したものと思われる。

八丈島への流刑

天保13年春の八丈島流刑者

八丈島流罪人明細帳 東京都公文書館に保管されている八丈島の流罪人明細帳のうち、清之助(明細帳では■次郎 ■は金へんに延)のページを撮影させていただいた。

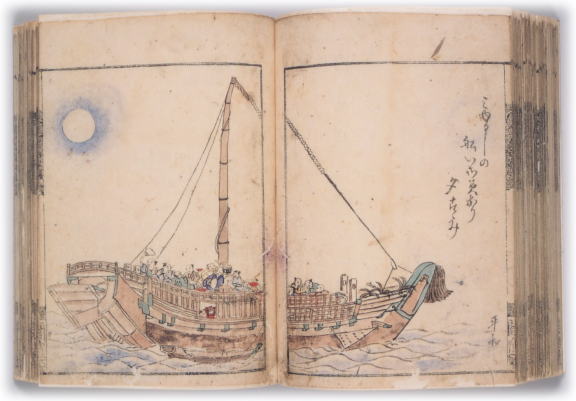

近藤富蔵 八丈百景名所旧跡集 八丈島に流された流人の中で近藤富蔵は傑出した人物であり、小説などにも良く登場する。 清之助が八丈島に流された時(天保13年)、近藤は既に滞島15年、流人の中の中心的な存在であり、島随一の知識人としても島民から慕われていた。 小さな島の中の狭い流人社会。 清之助も当然近藤との付き合いがあったと考えられるが、近藤が流刑の因となった目黒鑓が崎での隣家殺人事件の取調には仁杉八右衛門(初代)が担当の吟味役与力として関わっており、なんとも不思議なめぐり合わせであった。 近藤が牢内で書き上げたとされる「鎗丘実録」に次のような記述がある。(聞斎見聞家系私話)

富蔵とともに隣人を殺害した家来の高井重治が小者文助、助十郎とともに牢屋敷の白洲に引き出され、拷問にかけられようとした時、主任の吟見方与力仁杉八右衛門に向かって重治は 「隣人を殺害したのは若殿(守信ー富蔵のこと)と自分であって、助十郎はその場にはいたが用には立たず足手まといであった。 また主の守重(重蔵)はその日、菩提寺の僧とともに氷川明神に参詣していて居合わせていない。 助十郎が慌て者で間違った供述をしているのであり、主には罪はないことを賢察して欲しい。 小者などが出る幕ではない、拷問するなら私一人だけ何なりと勝手にし、かよわき小者には拷問などしないで欲しい。」 と言い放った。 八右衛門はこれに対して声を荒げて 「いかにも強情の申し方である。 主の申しつけ故に人を切ったとは過言、理非をわきまえない行動は不届きである。」 と言った。 すると重治は 「主人の命とあれば、今、この場でも腕の続くかぎり何人でも切る」 といささかの躊する様子はなかった。 八右衛門は感じ入って 「あっぱれ主の守信よりも強情者である」 と許し、拷問は行わずその日の詮議を終わった。

赦免そして帰還 流人は春と秋の年2回の流人船で伊豆諸島に送り込まれるが、一方、すでに配流となっている流人にとってはこの船が懐かしい江戸の匂いをもたらす唯一の便船であるため、この到着を一日千秋の思いで待ち焦がれていた。 もうひとつ、この流人船は赦免の知らせを運んで来る便船でもあるため、刑の軽い流人や、そろそろ赦免が近いと思う流人達は期待に胸をふくらませて待っていた。 そうした流人達は、八丈島の小高い丘に、流人船の季節になると何日後に来るかわからない船影をもとめて、じっと水平線を見つめていたことだろう。 こうした中で、清之助には天保15年の5月の流人船で待望の赦免状がもたらされた。その文面は下記のとうりである。

この前の年、天保14年4月、将軍家慶は念願の日光参詣を果した。これは水野忠邦が推進する天保の改革があまりうまく行っていない状況の中で、将軍の権威を天下に示すために豪華で大掛かりな行列で、日光まで往復する政治的デモンストレーションであった。 八丈島到着以前、三宅島で死亡 2人 藤岡屋日記 東京都立図書館に所蔵されている江戸時代後期の記録(官報と新聞縮刷版のようなもの)藤岡日記に清之助の遠島について下記のような記述がある。

その方に罪はないが、養父の罪により遠島となった。 遠からず赦免されるであろうから、身を堅固に(赦免を待つ)よう仰せ渡された。付き添いの者他、一同感涙してありがたいと申上げたーというような意味であるが、このような事項が藤岡屋日記に掲載されるのは稀である。 八丈島に送られる前に早期赦免を示唆するこのような仰渡を受けていたので、滞島2年という異例の早期赦免の背景が理解出来る。 清之助のその後 清之助が八丈島から帰還したのは天保15年夏、21才であった。 清之助はその後、箱館に再置された箱館奉行所に勤務していることが確認されている。 箱館奉行所に出仕参照 なお、与力本家の過去帳にどの与力か特定できない下記の戒名があったが、仁杉圓一郎氏によるとこれが清之助の戒名とのことである。

清之助については、八丈島流人銘々帳に「砲術の心得覚えあり、国地で習う」と記されており、一方、明治になってからの与力の回顧録(佐久間長敬著『江戸町奉行所事蹟問答』人物往来社刊)に「幕末、南町奉行所の与力仁杉五郎右衛門は砲術と軍学に長じていた」とある。 「五郎右衛門は門人も多く、品川沖で火術打の稽古などを行い、砲術家として聞こえたそうである。」という記述されている。 幕末とあり、「砲術」という共通項があることから、この仁杉五郎右衛門は清之助の後の姿ではないかと推定していたが、その後の調査で仁杉五郎左衛門のことであることが判明した。清之助は幕末には箱館奉行所に勤務しており、五郎右衛門と改名した事実はない。 大筒稽古参照

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||