御殿場市仁杉交差点(山中湖方面から)

仁杉地区

御殿場市の北部に位置し、東部は水田が広がる農業地域、西部は富士山の森林地域南に前川、中央に抜川、北に旧抜川が東流し鮎沢川にそそぎ、村の中央を国道228号線が東西に通じ、美しい緑と水に囲まれた農村地帯である。

江戸時代から明治22年までは駿河国駿東郡仁杉村として独立した村であった。

慶長14年駿府藩領、元和5年幕府領、寛永10年小田原藩領となり、宝永年間は幕府領(富士山大噴火の項参照)、延享4年再び小田原藩領、明治元年駿府領、同2年静岡藩領、同4年廃藩置県により静岡県に所属する。

その後明治22年町村合併により御厨町に編入、大正3年御殿場町と改名、昭和30年2月11日御殿場市となり現在にいたる。

産業は昔から稲作が主たる産業であったが明治.大正・昭和の初期にかけて養蚕が盛んになり農家の現金収入となっていた。しかし高冷地のため農作物の収穫は悪く、村民の生活は楽ではなかった。

農家の副業として竹行李の生産や山梨県郡内地方から大豆.小豆・煙草・木綿などを沼津方面へ送る駄賃つけをしたり、雑木を伐採して薪や炭にして売り出し生計をたてていた。

江戸時代の生産高を見ると、寛永改高附帳で田高26石余、畑高95石余。正保4年(1647)の検地帳(仁杉区有文書)によれば高265石、反別は田方9町余、畑方27町余、うち大乗寺免として田畑4反余、諏訪明神免として畑1反があり、また西田中村の将監(芹沢氏)が1町8反余の土地を所有し、名請人数75(うち将監分13)。 延宝8年(1680)の村差出帳写(同文書)によれば家数42(名主2、本百姓37、今夜、無田2)人数348、馬63.

馬は農耕用のほかに甲州郡内地方から買い付けた板材や槻の角材を須走村から竹之下村(現小山町)まで運搬したり、農間稼に薪、雑木、板などを三島、沼津に売りに行ったり、また郡内から大小豆、たばこ、木綿などを三島、沼津に運ぶ駄賃付けに使われた。

人口の推移を見ると

| 延宝8年(1680)村鑑 |

戸数 42戸 |

人口348人 |

| 天保8年(1837) |

57戸 |

241人 |

| 明治24年 |

62戸 |

391人 |

| 大正14年 |

87戸 |

573人 |

| 昭和60年10月の国勢調査 |

202戸 |

847人 |

地内の五輪窪には当地出身といわれる仁杉伊賀守の宝篋印塔と、伊賀守の末裔で江戸の与力仁杉五郎左衛門が文政6年(1823)に建てた由来碑がある。

駿河国誌 駿東郡の巻に下記記述がある。

仁杉 比登須岐

寛永改高122石7斗9升4合 至沼津 凡7里 田額173石5斗8升5合 小田原領

○諏訪八幡宮社 除地 4斗 ○子神社 ○稲荷祠

○左官司社 山神相殿 大槻あり。周り7圍半あり。今は幹朽ち多く缺て、圍も古の如くは非ず。

○廣地山大乗寺 洞家 深澤大雲院末 除地 4石8斗8升5合 ○薬師堂

○大橋 仁杉・中畑・ぐみ沢3ケ村の境鮎沢川の流れなり。 ○枠立橋 宮澤にかかる橋なり。

里人の傳に曰、昔此里に大木の古杉あり。 是を伐ること7日に及べども、其伐口一夜にして癒えて伐倒すこと能はず。 これによって試に其伐たる屑を皆焼失しに、はじめて伐倒すことを得たり。聖徳太子この杉を以て地蔵を彫刻し給ふ。 則竹下の地蔵、小田原板橋の地蔵是なりと云々。

一説に此杉樹其の圍7圍半枝葉繁茂して高きこと数十丈、夕日に向かふ時は御殿場の杉原(古地名なり)へ影こしたりと云。 これを一本杉と云。 精霊ありて美少年と化して竹下孫八左衛門が息女の元へ通ひしにより其木を伐と云。 村内大橋の辺りに其杉の在し跡と云処あり。

又云。昔仁杉伊賀守と云武人この拠に居住と云。皆事蹟傳亡て不詳。

|

富士山大噴火の影響

史上最大級といわれる東海・南海大地震のわずか49日後の宝永4年(1707)11月23日午前10時ごろ、約620年の沈黙を破って、富士山が大爆発した。

頂上から東南方向の斜面、標高2700米が火口となって約10億立方mの岩石、火山灰が上空高く噴出した。

テフラ(岩石、砂などの墳出物)が約半月間噴出し、折からの強い冬の偏西風に乗って東へ流され、最も近い須走村では2m以上の火山灰に埋まり、わずかに浅間神社の鳥居の上部だけが、灰の上に出ているだけだったという。

噴煙が空を覆った地域では昼間でも夜のように暗くなり、ようやく光が戻ったのは2日後だったという。

降灰は相模、武蔵、江戸まで及んだ。 文献によれば相州秦野で40−50cm、藤沢で20−30cmに達した。 約100km離れた江戸でも昼頃から白い灰が降り始め、午後3時には室内の照明が必要になったほどだという。

夜になると灰が白色から黒色に変わり、翌日朝には雪が積もったように一面灰黒色の世界だったと文献にある。

現在の駿河小山町域の村々や足柄地方も猛烈な降灰があり、これが鮎沢川などの河川に流され、そのほかの中小河川とともに、酒匂川に流れ込んだため、酒匂川は川床が平野より高い天井川になってしまい、酒匂川下流の足柄平野は雨が降るたびに大洪水に襲われたという。

ところが、偏西風の方向から外れた甲州山中湖地方や三島、沼津などにはまったく降灰がなかった。

仁杉村は偏西風の方向からややずれていたが、噴火口から距離が近いこともあって、全村が1mから1.5mもの降灰で埋まり、何年もの間草木も生えない状況が続いたため、飢餓人が続出した。

この御厨地方は噴火当時小田原藩領だったが、近在の村と語らって小田原藩に対して強訴をし、一揆にもなりかけた。

一藩でこの甚大な災害復旧は不可能と考えた藩主で時の老中でもあった大久保忠増は、幕府に上知(領地を返上する)を願い出て、これが認められ、延享4年(1747)に再び小田原藩に戻るまで幕府領であった。

幕府からのお救い米や灰を除去するための補助金も出たが、食料もままならぬ状況で、人力だけに頼った除灰作業は遅々として進まず、噴火から6年後の正徳3年(1713)の史料でも、村の生産高は37%にしか回復していない。

(仁杉村 村高 274.6石 正徳3年 開発高 102.1石)

このとき、更に509両余の拝借願を代官所経由幕府に願い出ている。

一杉残根記

獄東瀬戸という人が残した仁杉村にあった杉の大木に関する文章を、御殿場市二枚橋の伴野京治という方が昭和38年2月に書写したコピーを入手した。(仁杉圓一郎氏 提供)

要約

「一杉の残根を得るの記」

さて、物事に根拠が無ければ信ずることができません。だから、古いことを調べたり、昔のことが好きな人は、必ず根拠を求めようとします。

今、私が述べようとしていることは、取るに足らない片田舎の物語のようなもので、このような要件を充たすものではありませんが、皆さんにお許しいただき、以下のことを述べることにします。

その昔、駿東郡の仁杉に、樹齢が幾百年になるかも知れない杉の大木がありました。詳しいことをよく知っている人が少なく、おおよそのことについて、言い触れらされていることを聞くと、生えていた当時は、その杉の大木は、「一杉(ひとすぎ)」と言われ、高さは雲や霞をつらぬくほどで、幹周りの太さは車馬が隠れるほど、二十畝ほどもの広さの影をつくっていたということです。

年の暮の寒さが彫り刻む樹影が、仁のある高貴な人の顔に見えること淋あり、「仁杉村」の村名が、この杉に由来しているといいます。古人のいうことだと「老楓は天女になる」ということですが、これにならってこの杉の大木をみれば、「老杉(ろうさん)は、仁のある人となる」ということになりますが、全くその通りだと言えましょう。

また、「一杉」を転じて「仁杉(ひとすぎ)」に作ったとも言われていますが、「一」と「仁」の訓が似ているからです。

以前、大工がこの杉を一目見て、斧を入れました。

それは、この木が、虫喰いに弱く朽ちやすい樗櫟(ちょれき).とはちがった良材となるからです。村の男が、杉で船を造ったり柱にしたりすると腐らないとかなんとか言っていました。又、以前、樵がその根を採り、農夫がその土地を開墾しました。是には端鎮(はしずめ)という名がつけられています。

天保壬辰.(天保3年.、1832年)の春、誰かが、この端鎮の辺りに家を建てようとしてこの地を鑿平(さくへい)しました。古い木が少々手に入ったので洗ってみると、赤杉でした。これは多分、「一杉」の細根が残っていたもので、ここからこれを持っていきました。数日経つと、色が白く変りました。

偶々(たまたま)、直径一尺ばかりで、長さも亦、一尺ほどのものを持ってきて人に呉れました。こうして、この木で「花生け」が作られました。殊更他と違ったものです。どうして珍童しないでいられましょうか。是は、古いことだけを専び、根本を忘れてはいないかということです。是は二つと無い名木を戯れものとしてしまい、人々が、この木の記憶を散逸してしまうことが心配です

そのため、この文をもって根拠とするものです。

獄東 瀬戸 文す。

仁杉の主な史跡

猪蹴橋(ししけばし)

仁杉神社横の諏訪坂から水土野に通ずる砂利道(旧228号線)を登って行くと抜川にかかる猪蹴橋がある。

猪蹴橋は源頼朝が今から七百九十年前の建久4年5月8日から1か月間、武士1万余騎を動員して行った富士の巻狩りの際、仁田四郎忠常が大猪と格闘し、この橋から抜川に蹴落したという説と、この橋で急に襲いかかってきた猪にまたがり籠坂まで行きようやく仕止めたとの説がある。

音は木造で自動車や馬力が通ると揺れる粗末な橋であったが甲斐と駿河を結ぶ街道の橋として、物資の輸送と観光に重要な役割を果たしてきた橋である。

広智山仏心院大乗寺

宗派:浄土宗鎮西派(東京芝増上寺末)

仁杉集落の西部に位置する。

宗派は浄土宗鎮西派で本尊は一光三尊阿弥陀如未。寺伝や延宝8年(1680)の仁杉村差出帳写(仁杉区有文書)などによると、文明元年(1469)の創建で開山は心蓮社光誉上人。

開基は印野を開いた勝間田八郎右衛門の先祖といわれ、本尊阿弥陀三尊のうち観音菩薩は印野の傘穴という洞窟から出現したという伝承がある。

かっては萩原の永原、あるいは一色(現小山町)にあったといわれているが、定かではない。

駿東郡旧記書上帳(伴野家文書)では二の岡の寺入が旧寺地で、二岡七所大権現の神宮寺梵篋寺の五庵の一に数えられ、真言寺院であったとしている。

天正年間の古文書には既に仁杉村にあったことは記されている。

| 平成11年(1995)に大改修を行った本堂 |

「広智山」の額が掲げられた山門 |

|

|

文久2年(1863)播州明石郡小山村(現神戸市西区)の竹内左右衛門の父が信州善光寺参詣の帰途、仁杉村で没し、当寺に埋葬された。

左右衛門やその家族達が墓参りに訪れていたが、明治35年(1902)頃に彼等の喜捨を基にして造成されたのが現在の遠州流庭園という。

以前の本堂は延宝年間に建てられたが、宝永年間に災害にあい、一切の記録を失ってしまった。 従って現在残っている過去帳は宝永年間からのものだけである。おそらく、宝永4年(1707)の東南海大地震かその直後の富士山噴火による災害で建物、古文書、過去帳などを一挙に失ったものと考えられる。

現本堂は天明5年(1771)に再建がはじまり、天明6年(1786)の上棟式まで16年の歳月がかかった。 明治40年に大修理、平成11年(1995)に大改修を行っている。

内部の欄間には信州諏訪の仏師が刻んだ十一面観音と二十五菩薩がある。

本堂内にある教多くの彫刻は実に立派なもので、欄間には信州諏訪の仏師が刻んだ十一面観音と二十五菩薩や四季の彫刻はその主たるものであるが、一欄問分が盗難にあい、惜しまれている。

また獅子と象の彫刻はその当時みたことのない創造的彫刻とはいいながら良く出来ている。

本堂西隅の「びんずる」仏は、眼病の人は目を、腹痛、腰痛、肩痛の人はその患部をなぜて「おびんずる」さんの同じところをなでると全快するといわれている。なおこの「おびんずる」さんは仁杉の一本杉の一の枝で造られたといわれている。

高さ3メートル余の青銅製の地蔵菩薩は「巡礼供養」と呼ばれ、天保9年(1838)江戸神田の鋳物師西村和泉守藤原政時の作。

本尊の阿弥陀如来は御厨阿弥陀横道の34番札所である。

広大な境内は前に国道138号線を、後には小高い丘に老木が茂り南むきの山門、鐘楼、本堂等バランスのよくとれた建築は一種の芸術である。

表庭の池は遠州流庭園の典型的なものであり、また庫裡裏庭のツツジは実に見事で花の咲くころは遠近より多くの花見客が寺を訪れる。

五輪さん

仁杉字上の山、通称五輪窪に当地出身と伝えられる仁杉伊賀守幸通(ゆきみち)の墓がある。

墓は四方を石の棚で囲み中央に五輪の塔(宝篋印塔)を配している。

また墓前には幸通の末裔で江戸の町与力、仁杉五郎左衛門の由来碑がある。

地元の人達はこの墓を「五輪さん」と呼んでおり、最近になって「五輪さん」という看板も設置された。

仁杉伊賀守墓所建立

文政6年(1822)に子孫仁杉五郎佐衛門が墓前に建立した碑文には、

|

仁杉伊賀守は豆州(伊豆)より故あって駿州仁杉に移り住み、家号を「仁杉」となす。 天正20年(1592)9月20日病没し、仁杉の地に葬る。

|

とある。

文政6年、江戸八丁堀与力仁杉五郎佐衛門(幸信)は、伊賀守の墓を大乗寺境内に建立しようとしたが、伊賀守の戒名が「大乗寺殿」とあることから寺と檀家が反対し、名主善兵衛の計らいで同名主の境内に建立することになった。

嘉永5年(1852)碑文に大乗寺殿とかかれてあることが問題になり、元名主善兵衛、名主吉衛門、組頭仁兵衛の3人が相談し、江戸表の仁杉八右衛門に掛け合い、碑文から大乗寺の「大乗」の2字を削り取ったいきさつがある。

一本杉

昔、仁杉字中畑(なかばたけ)に杉の大木があった。樹高数十メートルにおよび、枝葉はよく繁茂し、実に見事な大杉であった。この一本杉で小山町にある竹の下の地蔵、南足柄市にある矢倉沢の地蔵、小田原市にある板橋の地蔵が彫刻され姉妹地蔵となっている。また大乗寺の「びんずる」像もこの一の枝で刻まれたとのことである。

一本杉の木の精が美少年になって竹の下の孫八佐衛門の息女の許に通ったとか、伐採するとき斧で切った切屑が一夜で元に復してしまい、切屑を焼却してはじめて切りたおすことができたなど、多くの伝説を残している。

なお開田の際、掘り出された根の一部が伊倉重生氏方に所蔵されている。根の中央には御殿場町長勝又勝美翁の筆により「延寿杉」と書かれている。またその左側には

「此は遠き神代の巨木一本杉の古片にして、駿東文誌に明記せられたる事実なるが、当家所有地所にて丈余の地下より発掘せり、よってこれを後世に伝えるため、ここに保存す。大正六年四月」

と書きしるしてある。

仁杉神社

伊賀守墓所の北側、仁杉地区のはずれに仁杉神社がある。本殿前の石碑には次のように記してある。

仁杉神社

所在地 御殿場市仁杉1065番地

御祭神 建御名方命(たけみなかたのみこと)

大国主命(おおくにぬしのみこと)

例祭日 10月13日

由緒

創建の年代は詳らかではないが、古来諏訪神社として鎮座し崇敬を集め、明治8年村社に列する。

明治37年、稲荷神社を子之神社へ、社護神社を諏訪神社へ合祀し、明治39年子之神社を諏訪神社に合併、仁杉神社と改称する。

明治44年撰(食へん)幣帛科供進神社に指定昇格する。

社殿は宝暦2年に再建、明治41年と昭和41年に改築し、平成4年社殿の改修と参集殿の新築をする。

平成14年債権250周年にあたり、社団法人御殿場愛郷報徳社の寄進と氏子ならびに崇敬者の協賛により玉垣の新設、参道石段の修築、社殿の改修と周辺の整備をする |

本殿前の石碑 |

| 本殿正面 |

本殿横から |

|

|

|

|

整備された石段 |

本殿前の狛犬 |

鎌倉往還

御殿場から北久原、大下、中下、北村、水土野、須走を経て吉田に通ずる街道を、「鎌倉往還」あるいは甲州街道と呼んでいた。この街道は鎌倉時代に開かれた道で、相模の国と甲斐の国を結ぶ重要な産業道路として栄え、また戦国時代には小田原の北条、駿河の今川、甲斐の武田の軍勢が国盗合戦に利用した戦略道路でもあった。

今から五士二年前までは北久原の村はずれから中下入口までの間に、根回りニメートルもある大木の杉並木があり往時を偲ばしてくれたが、昭和七年十一月七日の台風で倒れてしまい街道としての面影はなくなってしまった。しかし、北久原との村境にある百万遍念仏碑や大下の四面塔、北村の薬師堂を見るとき、旅人達が足をとめて合掌し旅の安全を祈った姿を連想することができる。

諏訪坂

この街道の仁杉神社の下のあたりの坂を諏訪坂と呼んでいたようだ。 平成11年1月に仁杉区が建てた説明文に次のように記されている。 この街道の仁杉神社の下のあたりの坂を諏訪坂と呼んでいたようだ。 平成11年1月に仁杉区が建てた説明文に次のように記されている。

諏訪坂は甲州街道の旧道である。 沼津から甲州を結ぶ街道で、須走、籠坂十下から郡内に入り、甲府に意たる「塩の道」であった。

左上方の仁杉神社は「お諏訪さん」とも呼ばれ、昔からの諏訪神社に村内の社護神社、稲荷神社、子之神社が合祀され、明治39年に仁杉神社となり、諏訪坂の由来となっている。 |

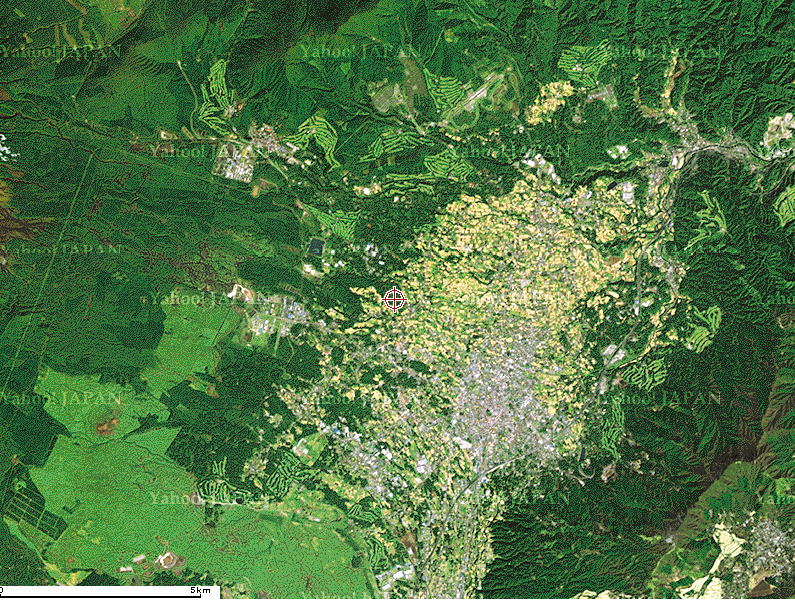

御殿場市仁杉近辺の航空写真 (ヤフー地図より)

|