結末への扉 -1-

久しぶりに綺麗に晴れ渡った空から余すことなく降り注ぐ温かな陽の光が、目一杯明け放った窓から燦々と差し込んで来るリビングでアリスは溜まっていた家事に勤しんでいた。

洗濯物を干し、ついでに普段あまり陽に当たらないクッションを移動する。ソファに置かれた毛足の長いラウンド型のクッションは、いつぞや火村とふらふらと入った雑貨店で見つけたモノだ。マイクロなんとかという素材に包まれた愛らしいソレは柔らかくてなんとも言えない心地よい触感が気に入って即買いした。アリス用にはラウンドを、火村が選んだのは細長い俵型。

『コレ、枕にいいな…』

いい歳をした長身の部類に入る二人の男が真剣にクッションを選んでいる図というのは傍から見ればおかしな光景であるのだろうが、本人は周囲の視線など気にもせずにパステルカラーのソレを抱きしめたり押してみたりと呆れるくらいじっくり吟味していた。

合わせて購入した大きめのブランケットも同じ素材で…一枚では小さすぎると同じ色を2枚縫い合わせて大きなサイズにして使っている。勿論、使うのはソファを寝床にしている火村だが。その、ソファも。買ったブランケットも…。

ここ最近は出番が、無い。

火村が泊りに来ていない訳ではなく…ソファを使っていなかっただけ。

「あ…」

じっとそのソファを眺めて…ふいに蘇るあの夜のざわざわと背筋を這い上がる様な感覚にアリスは思わず膝を抱えて蹲ってしまった。

合わせた背中から伝わる体温と…熱の籠った躰のだるさと…繰り返される荒い吐息。

『アリ、ス…』

…掠れた声で、呼ぶ名前。

それら全てが…過ぎ去った幻の様で、それなのに生々しい記憶が消えていかない。

その日は今日とは違って、朝から冷え込みが一段と厳しい寒い一日だった。日本列島を覆い尽くす様に南下してきた大寒波の影響で全国的に曇天、ぐずぐずと今にも降り出しそうな空からはやがて白く塊となった雪が落ち始めており…陽が落ち始める頃には今年初めての積雪が、喧騒に塗れた大阪の街を覆い尽くしていた。

「…火村、大丈夫かな」

朝方まで掛かりきりだった原稿を送り、さぁこれから寝ようかという…午前8時位だったか。その日の授業を全て休講にした火村准教授からフィールドへの誘いが入ったのは。さすがに寝ていなかった事もあって断ったアリスは取りあえず睡眠を、とそのまま夢の中へとダイブした。そして目が覚めたら一面は雪景色に様変わりしていたという訳だ。

府警管轄の事件だと言っていたからおそらくは大阪の街のどこかにいるのだろうが、すでに積雪による交通機関のストップが始まっている為、今日は京都まで帰れないかもしれない。…少なくとも、愛用しているアンティークなベンツは荒天にすこぶる弱いから40キロの道のりを雪が降り積もる中、何事も無く走って帰るのは無理だと思う。目が覚めた夕方に夕食だか朝食だか分からない様な食事をしてから『帰られへんならウチに来い』というメールを送ってからずいぶん経つが何の連絡も無いことから今日は府警に泊るのだろう。

もしやと思い、付けていた夜のニュースではそれらしい事件の報道はされていなかった。それから数時間が経過し、あと少しで日付が変わろうかという頃。

まあ、来るのであれば何かしらアクションがあるだろうからと久しぶりにゆっくりとバスタイムを取るべく念入りにバスタブを洗ってスイッチを入れる。やがてこぽこぽと独特の音をさせながらバスタブにお湯が満ちていくのを暫く眺めてからリビングへと戻った…その矢先。

「…?」

リビングの扉を開く、その音と被さって微かに聴こえて来たのは…玄関先からのコツコツという音。

ノック…?

本当に微かなモノだったソレに何かの聴き違いかと暫く耳を澄ませていると、その先からガツン、とドアにぶつかる音が聴こえて、今度は確かに耳に届く音にまさかと思い玄関へと向かい…廊下からの光が漏れる小さなドアスコープを覗きこんで慌ててドアを開ける。

「火村!どないしたん!?」

「よう、アリス…」

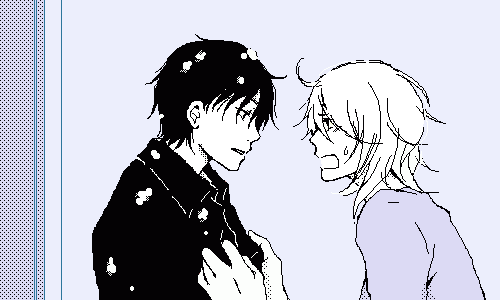

リビングに比べれば格段に寒い玄関も、やはり室内に変わりは無いのだ。ドアを開けた瞬間、襲いかかる様な冷気に身を竦めたアリスの視界に飛び込んできたのは、その身を抱く様にして震える火村の姿だった。

「と、とにかく入り…!」

雪は未だ止んでいないのだろう、傘を持たないままで歩いてきたらしく髪はしっとりと水分を含んで濡れていてステンカラーの黒いコートの肩には溶け切らない雪がうっすらと乗っている。ダークグレーのスーツの裾は濡れて黒く濁ってしまって…辛うじて手袋は嵌めているけれど、剥き出しの顔は…体温を失くして真っ青だ。

「…悪い、アリス。床が…濡れちまう」

「そんなんええから、そのまま風呂入って温まってき!ほら、コート。掛けといたるから…」

玄関先で濡れたまま上がるのを躊躇する火村の腕を攫んで半ば強引に引っ張り上げると、攫んだ腕が小刻みに震えているのを感じる。そのままバスルームへと押し込んで…指先が冷えてうまく動かないのであろう、コートを脱ぎにくそうにしている着替えを手伝ってやり次いでスーツ、シャツもボタンを外すとそれら濡れた衣類を纏めてリビングへ向かう。

「ちょうど風呂、沸かしてたとこや。そのまま温まっといでな」

「…ああ」

冷たく濡れた衣類は纏めて持つとかなりの重さを有している。いくらなんでもその辺を歩いていただけではこんなに濡れる事は無い筈だ。まさかとは思うが…府警から歩いてきたのだろうか。

「…こんな夜中に?2キロはあるで…」

温度をあげたエアコンの前に濡れたコートやスーツを掛けると、降りているカーテンを少しだけ開けて下界を窺い見る。向かいのビルの廂に積もっている雪は10センチをゆうに超えているように見える。こんな状況ではタクシーもいつもより少ないのだろうが…それにしたってどうにかなったのではないか?

…そもそも。こんな夜ならばこそ。府警に留まっていても良かった筈だ。シャワー完備の仮眠室だってある。金曜の夜ともなれば無理して明日学校へ向かう必要も無い。

でも…。

でも、と思うのは…ここへ来た火村の行動にきっと何らかの意味があっての事なんだろうと思うから。

寒さに震えて顔色が冴えなかったのは確かだ。それでも、それ以上に曇った瞳の色に…府警に留まるという選択肢を投げうっても、雪が降りしきる中歩いてでもここへ来た、意味があるのだと感じていた。