100円で買った小型攪拌機とその改造録

私は小さい頃から腸が弱く、大きくなってからは口に入れるものには少しでも、健康意識したものを取り入れています。その一つに毎朝「青汁」ならぬ「大麦若葉

」を飲んでいます。粉状になっていて、水を入れて混ぜるだけです。水もガソリンスタンドが会員特定に無料で提供している「ミネラルウォータ」を飲んでいます。

そんな事情もあって、ある日家内と100円ショップに出かけたときです。家内が大麦若葉を

私は小さい頃から腸が弱く、大きくなってからは口に入れるものには少しでも、健康意識したものを取り入れています。その一つに毎朝「青汁」ならぬ「大麦若葉

」を飲んでいます。粉状になっていて、水を入れて混ぜるだけです。水もガソリンスタンドが会員特定に無料で提供している「ミネラルウォータ」を飲んでいます。

そんな事情もあって、ある日家内と100円ショップに出かけたときです。家内が大麦若葉を

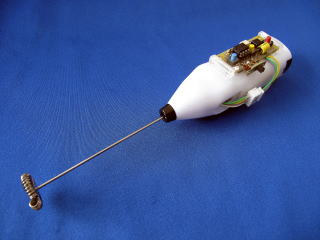

ウォータを混ぜるのに下記のものを見つけて買ってきました。

はじめ見た時は「これが100円?」と疑いました。スタンドも付いています。中央の黒レバーをスライドさせると先端の攪拌棒は回転します。結構使い勝手も良かったのですが、さすがに100円と言うこともあってモータの

持ちが悪いことが分かりました。それなら中を調べて見ることにしました。

はじめ見た時は「これが100円?」と疑いました。スタンドも付いています。中央の黒レバーをスライドさせると先端の攪拌棒は回転します。結構使い勝手も良かったのですが、さすがに100円と言うこともあってモータの

持ちが悪いことが分かりました。それなら中を調べて見ることにしました。

回転させる黒いレーバはモータの+端子がモータ本体とショートしていて、別にある電極板が電池の+と接続されている。電極板には隙間を持たせレバーをスライドさせると電極がモータ本体と接触してモータが回転します。

回転させる黒いレーバはモータの+端子がモータ本体とショートしていて、別にある電極板が電池の+と接続されている。電極板には隙間を持たせレバーをスライドさせると電極がモータ本体と接触してモータが回転します。

数か月ほど使用し、その間電池も何回か交換していましたが、今度は起動するスライドレバーの接触不良の様な現象が出始めました。「毎日のことだから!」、「何とかしなければ!

」と思い、最初はスライド機構をやめて、普通のスイッチを取り付けることにしました。まずはじめに中のモータはどこのメーカーかを調べた所、マブチモータ社のOEMと分かりました。型はRE-140

でした。

これらのモータはプラモデル系のお店で手に入ります。ちなみに秋葉原の千石通商さんで140円で売っていました(攪拌機より高い!)。早速改造してスイッチを取り付けてみました。スイッチは千石通商

さんの3Pトグルスイッチ3P(N-031DIM)1個150円を使いました(手持ち品)。結局290円の投資になりました。 o(´д`)oァーゥー

左写真のスイッチのノブ部は、ケースの穴位置を間違い、削るはめになり、穴が大きくなってしまいました。仕方ないので接着剤で埋めています。いずれにせよ、ケースが斜めになっているのでネジ止めは無理なので、接着材を表と裏に流し込んで固定します。一方、モータにはリード線が付いてます。

このリード線をは+側は上写真の左から2番目のように、かしめた端子を少し残して切断します。ここには電池の-極が当たりますので、電気的には通電します。

また<-側は電池の電極と接触しないよう、電極とは反対側に曲げることにします。従って上写真の一番右側では、2本リード線が出ていますが、青線がモータの-側です。赤線が電池の+電極

に半田付けしたリード線です。

左写真のスイッチのノブ部は、ケースの穴位置を間違い、削るはめになり、穴が大きくなってしまいました。仕方ないので接着剤で埋めています。いずれにせよ、ケースが斜めになっているのでネジ止めは無理なので、接着材を表と裏に流し込んで固定します。一方、モータにはリード線が付いてます。

このリード線をは+側は上写真の左から2番目のように、かしめた端子を少し残して切断します。ここには電池の-極が当たりますので、電気的には通電します。

また<-側は電池の電極と接触しないよう、電極とは反対側に曲げることにします。従って上写真の一番右側では、2本リード線が出ていますが、青線がモータの-側です。赤線が電池の+電極

に半田付けしたリード線です。

以上の改造を済ませて、接着が乾いたところで、動作させてみました、当然問題なく動作します。一番効果があったのは、モータの寿命が格段に違います。実感で2倍長持ちします。

この当たりが安物との差ですかね! (。・・。)(。. .。)ウ操作の方は、無理をすれば片手で出来るのですが、コップの汁をかき回すくらいであれば、両手で攪拌機をもち、一方の手をスイッチをもって操作すれば、問題なく使えそうです・・・が・・・

新たな問題が発生! !w( ̄△ ̄;)wおおっ! 電池が新しいうちはモータにもパワーがあり、勢いよく回転します。この時、コップから液体が溢れ出ることがあります。

水を8割ほど入れて攪拌すると1.5秒ほどで水は溢れ出ます・・・この問題を解決しなければ・・・「毎日のことだから!」、「何とか

しなければ!」と・・・...ヽ( ´_つ`)ノ ? あれこれ悩みながら数年、この状態で攪拌機を3台ほど買ってはモータの交換とスイッチだけの改造をしています。

以上の改造を済ませて、接着が乾いたところで、動作させてみました、当然問題なく動作します。一番効果があったのは、モータの寿命が格段に違います。実感で2倍長持ちします。

この当たりが安物との差ですかね! (。・・。)(。. .。)ウ操作の方は、無理をすれば片手で出来るのですが、コップの汁をかき回すくらいであれば、両手で攪拌機をもち、一方の手をスイッチをもって操作すれば、問題なく使えそうです・・・が・・・

新たな問題が発生! !w( ̄△ ̄;)wおおっ! 電池が新しいうちはモータにもパワーがあり、勢いよく回転します。この時、コップから液体が溢れ出ることがあります。

水を8割ほど入れて攪拌すると1.5秒ほどで水は溢れ出ます・・・この問題を解決しなければ・・・「毎日のことだから!」、「何とか

しなければ!」と・・・...ヽ( ´_つ`)ノ ? あれこれ悩みながら数年、この状態で攪拌機を3台ほど買ってはモータの交換とスイッチだけの改造をしています。

マイコンを使って回転数を変えてみよう!

新たなテーマです。前からやってみたい思っていたので、ちょっと気合い入れてやってみようと頑張りました。考え方としてハードウェアはあまり凝らず、出来るだけ小型のもの、2個の電池(3V)で動作する こと、別の同型の攪拌機に容易に移植できる、などの条件に当てはまればOK!あとはプログラム機能として、回転数を可変できること、間欠運転できること(もちろん連続運転も切り替えができること )などがあればOK!早速回路図を描いてみました。

モータの2端子と電池の電極2端子を引き出すため電極をかいぞします。上の写真での電極2個は、はめ込んでいるだけで、簡単に外れます。これは他の同型のものと交換対応のためです。それぞれの電極はt=0.3mmの銅です。0.15スケア程度の電線を半田ずけしておきまし。

電池の電極とモータの端子はかなり接近しています。接触しそうな場所はあらかじめ厚めのテープなどで接触保護をしておきましょう。上写真の一番左は、左側の電極が電池の -極が当たります。右は電池の+極が当たります。

出来上がった外観です。基板の搭載は5mmの透明のアクリル角棒を約25mmほどカットし、棒の一面の真ん中に幅=1mm程(見た目加工です ((^┰^))ゞ テヘヘ

)で深さ約1mmほどの溝を入れ、攪拌機本体の両端に基板のサイズに合わせ接着固定します。接着が固まったら基板を先ほどの溝にスライドさせるように装着します。

写真右側にあるスイッチはそれぞれ、下のほうには電源スイッチがあり、ONで運転可能になります。このスイッチをONにすると8Pinマイコンの8番Pinあたりに配置した面実装のLEDが

約1秒点灯し運転準備完了です。次に、赤を押すと連続運転で回転します。黄色を押すと間欠運転

します。間欠時間は1秒ON、1.5秒OFFと言う動きをします。青のスイッチはモータ回転数を可変します。ずっと押すと、約4秒で

10%→100%の回転数にリニア上昇します。スイッチを離すとその時点の回転数で維持します。さらに押し続けると再び回転は最低回転数になり、先ほどの回転上昇動作を繰り返します。これはプログラム上では

デューティーを約10%~100%可変し,10bit精度で可変しています。回転している、していないに関わらず、青のスイッチを押すと回転数が可変します。

それぞれの運転動作中は回転と同時に

LEDも点灯しています。LEDを付けた理由は、モータの電力に比べ大した差がないからと、万一モータが回転しない時はプログラムが原因かモータが原因かが判断できるからです。

この基板は他のモータに使えます。とりあえず、

基板は3V~5Vで動作し、モータの回路に供給する電圧は最大30V/2Aくらいまでならドライブが可能です。基板は4Pinのコネクタで接続されています。これは万一、攪拌機が故障した場合を想定し、外せるようにしてあります。

結構滑らかに回転数が変わり、重宝しています。

今回のプログラム開発に、Microchip社が出しているデバッグアダプタ(AC162058)を使用しました。これを使ったデバッグ情報がWebサイトでは得られませんでしたので、 今回、私がここで紹介します!・・・と言っても大層なものではありません。ただつないで、デバッグすればそれでOKです。全ピンがデバッグ出来て大変重宝しています (*^-゚)vィェィ♪