| 今はもう読まなくなったけれど、初めてその”人”を追いかけた”作家”が北杜夫さんです。 中学の頃の日曜日の朝、テレビ番組の『兼高かおる 世界の旅』を見るのが楽しみだった。・・・(昼からはもちろん、吉本新喜劇ですがな)・・・ 知らない世界、国。見た事のない風景、景色、そして人々・・・。 『兼高かおる 世界の旅』は本でも出ていて、学校の図書室に有ったので、全巻むさぼるように読んだ。 その頃、長姉が(”淺川マキ”のページ。五木寛之のところで書いた姉は次姉)『どくとるマンボウ航海記』を読んでいた。 航海記って言う事は”旅行”でもあるって事で、私も読んだ。 |

|

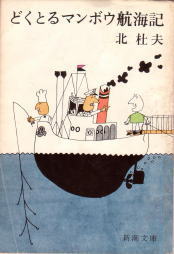

『どくとるマンボウ航海記』 北 杜夫 著 新潮社(文庫) 1965年2月28日 初版発行 (単行本は1960年発行) |

| 旅行記ではあったが、”兼高かおる”には程遠いものだった。 どだい、水産庁所属漁業調査船「照洋丸」に乗り込んだ若い船医さんと、当時の航空業界では最大手のパン・アメリカン航空が協賛し(1991年にバンザイしたけどね)番組のスポンサーが三井物産と言う旅行番組の、マカ不思議な山の手言葉を話す”上品なお姉さん”の”旅行”とでは勝負にならなかった。 旅行記(見聞録)としては勝負にならなくても、読み物としては互角以上のどくとるマンボウだつた。 ユーモアと言うものをこの本で知った気がする。 どこがどうだと言われると困るのだけれど、吉本興業を代表とする”笑い”ではなく、静かな”笑い”と言うのか、内からふつふつと湧いてくる笑いがページを繰るたびに起こった。 どこか、なぜか、どくとるマンボウに惹かれるものがあった。 惹かれる以上は、読まなあかん、集めなアカン! |

|