| ほんなら・・・ ほんでも・・・ 4回目 『うんこ』さん ・・・・・2004年 6月 27日・・・・・ |

| ものに”さん”をつける。 私の知る大阪生まれの大阪育ち=浪花っ子はほとんどそうしている。 ”お芋さん””四天王寺さん””ご機嫌さん” ”阿呆坊さん” んん? そして"うんこさん"。 「お芋」には”さん”をつけるけれど、「ほうれん草」「キャベツ」にはつけない。 「四天王寺」には”さん”をつけるけれど、「大阪城」にはつけない。 「ご機嫌」には”さん”をつけるけれど、「ご立腹」にはつけない。 「阿呆坊」には”さん”づけだけれど、「松下」幸之助さんは”松下はん”だし、「住友」は”住友はん”。 でも、四天王寺の聖徳太子は”さん”づけしないけれど、大阪城の秀吉は”太閤さん”と呼ばれる。 どう言う基準があるのか分からないが、使い分けている自分がいる。 多分、親しみを込めての”さん”づけ、”はん”づけなんだろう。 「うんこ」にも”さん”をつける。 『うんこ』とは直接的に関係ない話 |

|

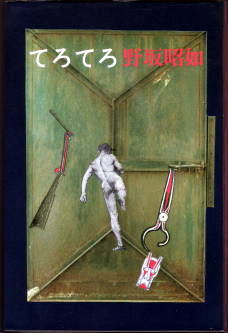

『てろてろ』 野坂昭如 著 新潮社 1971年8月25日 初版発行 |

| 世の中に”スカトロジスト”(糞尿学者)って呼ばれる人がいるのを初めて識ったのは、登場人物”糞尿学者ビン”だったと思う。 『ビンは、腰を上げると、ふりかえって、水中に横たわった大便二本をしげしげと観察し、今朝の色相硬度はHの4、長さ十二センチ、直径二センチ五ミリ。備えつけの紙に記入し、いつみてもこの姿は、静まりかえった印象で、あらたなる感銘を与え、流すのはおしいと思う。 かってあまりの見事さに金魚鉢を求め、移しかえてしばしの眼の保養にと、ルイ王朝風飾り棚に置いたのだが、半日ともたずに、くずれ拡散して、つまり大便観賞のたのしみは、朝顔や、またある種の蘭サボテンと同じく、束の間のそのいのちめでるにこそと、心得てはいるがのだが、水洗の紐ひく時、常にあるためらいを感じた。』 『てろてろ』書き出し部より転記。 この冒頭部を読んだ時、脳裏の奥深くに押し込まれていたものが、目覚めたような思いがした。 ウ~ン、確かに、そこには、うんこさんに愛情と憐憫を常々感じていた頃の私がいた。 ・・・作品の内容的は、ビンに加え、オナニストの新吉、酒乱の禅介、この 愛も憎しみも実感できない自閉症三人組が、人殺しのみが他者との対 話の完全形と信じ”心優しきテロリスト”に変貌しテロを行う。 読後感は「痛快無比」の一言。・・・ |

|

|

『糞尿博士・世界漫遊記』 中村 浩 著 社会思想社 (文庫) 1972年9月30日 初版発行 |

| 地球の食料危機を乗り越える為、糞尿を培養基として高蛋白質クロレラを作る事に成功した理学博士の中村浩さんは、”食料革命”構想を実現すべく世界中のうんこさん博士達を訪ねる。 『てろてろ』の糞尿学者ビンとは異なる、人体排泄物再生処理学者の話はこれまた面白い。 |

|