| 戦争時下においては個人なんぞは何処かに吹っ飛ばされるものだが、敗戦をむかえても、個人なんぞは塵芥の如くに扱われ、個人の意思がそこで考慮される事なく異国の地に留まらざるを得なかった人々がいる。 シベリアにおいては、日本軍の将兵六十万人が1945年の敗戦から、長い人では1956年までの間、抑留された。 その間、過酷、劣悪なる環境と強制労働の強制収容所が原因で、全体の一割に当たる六万人もの死者を出したという。 |

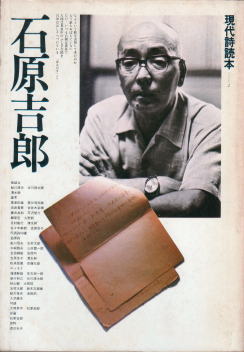

| 石原吉郎 1915年11月11日~1977年11月13日。 詩人。静岡県生まれ。1938年東京外国語大学ドイツ語部卒。 39年応招。陸軍露西亜語教育隊を経て41年関東軍に配属。 敗戦と同時に戦犯としてソ連軍に抑留される。 49年ソ連軍軍法会議で重労働25年の刑を受け、シベリア各地 の強制収容所で飢餓と過酷な労働の日々を過ごす。 53年スターリン死去により帰国。 ・・・(略す)・・・ 38年、大阪の姫松教会で受洗した石原は、収容所で得た実存の 認識をもとに人間の自由と死と救いの問題を、時代の単独者とし て鋭く追及した。 その作品は、深い沈黙をはらんだ静謐なユーモアと虚無の表現で ある。 粕谷栄市 著 ・・・『現代日本 朝日人物事典』 1990年12月10日発行に加筆。・・・ |

|

『思想の科学 ・・・特集・孤独の思想』 1969年3月号 (石原吉郎 「ある”共生”の経験から」掲載) 思想の科学社発行 |

| ”共生”と言う言葉に夢を見た時期があった。 甘いささやきのようなコトバだった。 でも、『ある”共生”の経験から』を読んで、ぶっ飛んだ。 強制収容所内では、2人分の食事を一つの飯盒で喰べる。 したがって、二人づつ組む事になる。 ”共生”の始まりである。 出来るだけ公平な食事が取れるようにする為に、お互いが合意する何らかの掟が必要となる。 最終的には、同じ大きさの缶詰の空缶を二つ用意し、飯盒から別々に盛り分ける方法となった。 しかし、分配自体が、例えば水分の多い粥の場合はまだしもそのまま両方の空缶に流し込めばすむが、固めの場合は押し込み方により粥の密度に差が生じる。 豆スープの場合は、さらに水分のみを分けた後、ひと匙ずつ豆をすくって交互に空缶に入れるのだが、相手は分配者の手元をにらみ続けることになる。 さらに、分けられた缶のどちらを取るか・・・・ また、労働作業において、一日の体力に消耗を左右する良い工具を手に入れるためには最低限二人の結束が必要となる。 食事の分配では警戒しあった二人がここでは”連帯”する。 睡眠においても”共生”が成立する。 劣悪なる環境の下、体温の消耗を防ぐ為に、一枚ずつ支給された毛布を共有し、一枚を床に敷き、一枚を上にかけて体温の消耗を防ぐためにお互いの背中を押し付けあいながら、眠る。 明日もこいつは俺の生命の何がしかを掠め取ろうと考えているに違いないとお互いが思っている。。 『こうして私たちは、ただ自分ひとりの生命を維持するために、しばしば争い、結局それを維持するためには、相対するもう一つの生命の存在に”耐え”なければならないという認識に除々に到達する。 これが私たちの”話し合い”であり、民主主義であり、一旦成立すれば、これを守りとおすためには一歩も後退できない約束に変わる』 他者を憎みながも強引にかかわっていく意志。 ここには不信感こそが共存させる強い紐帯であり、お互いがお互いの生命を脅かす者である事を認識しあった上での連帯、憎悪すらも承認しあった上での連帯。 『この連帯は考えられないほどの強固なかたちで、継続しうるかぎり継続する』 この後に続くコトバに尻尾を捲いた。 『これがいわば、孤独というものの真の姿である。孤独とは、けっして単独な状態ではない。孤独は、のがれがたく連帯のなかにはらまれている。そして、このような孤独にあえて立ち返る勇気をもたぬかぎり、いかなる連帯も出発しないのである。無傷な、よろこばしい連帯というものはこの世には存在しない。』 そう言えば、70年代、よく耳にしたコトバに「孤独を怖れて 連帯を怖れず」と言うのがあった。 みなさ~ん、配偶者と(まぁ、別に配偶者に限らないけれど)あえて”共生””連帯”なんてコトバを使わずに、「平和ボケ」と言われようとも暮らせれる日々を心から喜びましょうね。 |

|

|

『展望 ・・・特集・ニヒリズムの現代』 1971年4月号 (石原吉郎 「終りの未知」掲載) 筑摩書房発行 |

| 『終りの未知』の副題は『強制収容所の日常』とある。 死刑囚に最後までつきまとうのが”恩赦妄想”であり、強制収容所の囚人に最後までつきまとうのが”執行猶予妄想”である。 『執行猶予妄想とは、重大な事はすでに起こっており、事態はすでに決定的であるにもかかわらず、重大な事は今後に残されており、いまなおなにごとも決定されていないという錯覚が無限につづくこと』であり、『1948年前後、ソビエト政府は人道上の理由によって死刑を廃止し、その数年後に政治的な理由によってこれを復活した』この数年の間に生まれたのが”不定期囚”だった。 死刑廃止後の最高刑は有期刑での重労働二十五年なのだが実質的に”不定期刑”に他ならないのは、送られた受刑地(コルイマ地帯・バム地帯・ヴォルクタ地帯)の予備知識により、二十五年という刑期の満了を待たずして”刑”が執行される。 それが未確定のまま猶予されていることを囚人は直感する。 しかも、判決後の強制収容所内での犯罪に対する刑の加算は有期刑の最高刑二十五年に加える事が出来ない以上、加算された刑期は別項の形で付加される。 となれば、刑期そのものへの関心が失われ、刑期の結末についてのいかなるイメージも囚人は持つ事が出来ない。 『死刑囚にあっては、一切は絶望的に先取りされているが、不定期囚の意識においては、一切は救いがたく未決定である。』 現に最悪の状態にいながら、最悪の状態の”予感”にたえず怯え続けるのが日常の原型である。 不定期囚においては、寸分たがわぬ日常が繰り返される事が苦痛ではない。 強制労働の一日は苦痛ではあるが、驚くほどの単調なものであり、まさにこの単調さが、この環境の中に日常性としか言いようのないものを生み出し、異常なものが還元され骨肉化されていく。 したがって、日常が突如として崩壊する、猶予された執行が起こるのではないかと言う不安が緊張を強いる。 となれば、日常の無条件な永遠を無意識に願うまで追い込まれる。 この”終りの未知”にいる不定期囚にとって『このままで終るだろうかという疑問、またこのままで終ってほしいという願望は、それ自体が矛盾であり、錯誤である』 ”執行猶予妄想”はつぎつぎと錯誤を生み、錯誤から逃れる事が出来ない。 こんな日常生活を過ごすのなら、平和で暢気な阿呆坊は、発狂するのん違ゃうん?とか、自殺せえへんのん?と思うけど、これ自体が屈折した”執行猶予妄想”により「歯止めになる」らしい。 また、逃げたら良ぇんのん違ゃうん?とも思うけど、不安を覚えずにすむ日常の無条件の永続に順応し、不安から順応の循環系におちいった囚人は収容所が世界全体になり、外部に別の世界があるという事は感覚的に信じられなくなるらしい。 先の見えぬとうとうたる流れに身を任せ、その不安感にどっぷり浸りながらも、この状態を永遠に望む・・・と言う事かいな? 明日は明日の風が吹くだの、ケセラセラなるようになるだの、我が身の人生我が身が決めるだの・・・すべからく平和時での文言ですね。 |

|

|

『展望 ・・・特集・いま、”私”とは何か』 1971年8月号 (石原吉郎 「望郷と海」掲載) 筑摩書房発行 |

| 『すべての距離は、それをこえる時間に換算される。しかし海と私をへだてる距離は、換算を禁じられた距離であった。それが禁じられたとき、海は水滴の集合から、石のような物質へ変貌した。海の変貌には、いうまでもなく私自身の変貌が対応している。』 1949年、刑期の判決を聞く以前、石原さんと故国との間には結ばれている意識があった。それは石原さん側からの希求であるとともに故国側からの希求でなければならないと考えられていた。 『海は二つの陸地のあいだで、ただ焦燥をたたえたままの、過度的な空間として私にあった。その空間を越えて<手操られ>つつある自分を、なんとしても信じなければならなかったのである。』 重労働二十五年の刑が読み上げられた瞬間、 『故国へ手操られつつあると信じた一条のものが、この瞬間にはっきり断ちきられたと感じた。それはあきらかに肉体的な感覚であった。このときから私は、およそいかなる精神的危機も、まず肉体的な苦痛によって始まることを信ずるようになった。』 刑務所に収容された日から「忘れられる」恐怖が始まる。 『故国とその新しい体制とそして国民が、もはや私たちを忘れ去るであろう』 望郷は怨郷に変わる。 『故国の命によって戦地に赴き、いまその責めを負うているものを、すみやかに故国は呼び返すべきである。それがすくなくとも<きのうまでの>故国の義務である。』 囚人護送(エタップ)が開始され、東シベリアの密林に入った時、忘れ去られたと言う意識は、怨郷すらはるか遠のき忘郷の時期が始まる。 1953年夏、移動先のナホトカの収容所から海が望めた。 だが『まだ”海”ではなかった。』 12月1日、船がナホトカの埠頭を離れた後、甲板に出て海を見た。 『海を見ることが、ひとつの渇仰である時期はすでに終りつつあった。』 それは、”あの海”ではなく、『無限の水のあつまりとしてあった。』 そして石原さんは『海さえも失った』と書く。 ぶっちゃけた話、阿呆坊の理解を超えてます。 まだしも疑似体験としてのものとして『ある”共生”の経験から』『終りの未知』は有り得た、もしくは有り得るものだけれど、この”望郷”から”怨郷”さらに”忘郷”となると、そして”海”なるものへの思いは私の想像の域を超えています。 確か、石原さんは自分の見た(体験した?)ものだけしか語れないと言うような事を何処かで述べていました。 とすれば、語るべきものを持たない”望郷”は喜ばしい事であり、想像を超えた思いがこちらに伝わらない事も喜ばしい事のように思えます。 |

|

|

『展望』 1972年8月号 (石原吉郎 「弱者の正義」掲載) 筑摩書房発行 |

| 『弱者の正義』の副題は『強制収容所内の密告』とある。 強制収容所に入所した段階では、囚人は年齢差・体力差は別として、一応の生存の条件としては平等となる。 しかし、ソ連籍の囚人だけは稀ではあったが穀類・煙草・脂身の塩漬け・砂糖菓子の等の差し入れがあった。 煙草は囚人が現実を逃避できるほとんど唯一の手段である。 内部で裏流通する煙草(支給されないが喫煙は出来た)や酒、パン等の交換貨幣の代用品として、煙草以外に針もその機能をはたしだした。 手先の器用な日本人以外の囚人には作れなかった”針”は、氷点下四十度の外気にさらされる十数時間の体温消耗と苦痛を防ぐために衣服とフエルトの長靴補修には必要なものだから、日本人以外の囚人には作れなかった”針”を流通過程に押し込んだもので、石原さんも遅まきながら、他の日本人からこの監視の眼を盗みながらやる職人芸を教わった。 針の相場は日本人の乱売によりひんぱんに下がったが、密告はこの乱売にそって起こった。 ある日、石原さんは西ウクライナ出の老人に密告される。 密告者の多くは老人か病弱者であった。 それは「おれも苦しいが、あいつだっておなじだ」という感情としての平等が、針一本による生存の有利、不利を許せないところから来るものだった。 最低水準の平等でなければならないと言うのが彼らの規範であり、「ここにおいて、嫉妬はついに、正義の感情に近いものに転化する。」 弱者の救いがたいいやらしさは徹底したもので、『弱者の狡猾さは、陰湿で怨念にみちており、けっして表面にあらわれることがなく、無数の弁明によってひそかにささえられている。』 しかし囚人の誰もがいつまでも強者でいることが保証されていない。 弱者の密告が『当人自身でさえつよい嫌悪感なしに自己の行為を容認できないほどであり、しかも見る者の側へ、即座にそれがはね返ってくるという点で、二重に救いがない。』と言われようとも、この弱者はまるで私自身を見るようで・・・情けない。 でも、このような状況におかれれば密告するだろうな。きっと。 『密告させる者、密告する者そして密告される者、密告はこの三者をつらねた線上で行われるが、問題を問いつめて行く過程で、形式上の加害者と被害者は、その両端から脱落せざるをえない。被害と加害の焦点は、密告者ひとりの姿へ一挙に集約する。結局は被害者であり、同時に加害者であることによって、彼の存在は分裂しており、救いがたく孤独である。』 権力者側が構築する、制度としての密告について、石原さんは簡単に述べているにすぎない。 まったくの余談ですが、チクリ・チンコロ・タレ込みと聞けば、良いイメージを持たないのですが、告発と言いかえれば、制度としての密告は必ずしも悪いものではないように思う。 ただ、権力者側が構築した内容が、チクった者を守れるかどうか? チンコロした内容をどのように処理出来るか? 内部告発をしても従業員などが不利益な扱いを受けないよう保護する「公益通報者保護法」が、早ければ2005年度から施行されるらしいけれど、当該組織内部、業界内の”弱者”からの告発=密告が救いがたい孤独におちいらないように祈る。 でも、この制度は日本の風土では根付かないような気がします。 |

|

|

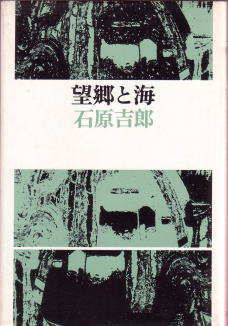

『望郷と海』 石原吉郎 著 筑摩書房 1972年12月15日 初版発行 (写真は1981年1月130日発行 の新装改訂版) |

| 上記の『ある”共生”の経験から』『終りの未知』『望郷と海』『弱者の正義』はここに載せられています。 他のものを読んで見たいと思い購入したのですが、ほとんど眼を通さず、三章の『千九百五十六年から千九百五十八年までのノートから』『千九百五十九年から千九百六十二年までのノートから』『千九百六十三年以後のノートから』を流し読みした程度です。 理由は、とにかく内容が重いんですね。重くて重くて・・・・。 私のような阿呆には理解不能で、数行目にはシャッターが閉じちゃうんです。 ノートを読んでいても、孤独・苦悩・沈黙・蹉跌・精神・健康・虚偽・虚無・疲労・混乱・偏見・誠実・死・・・・コトバが散在する。 もともと『ある”共生”の経験から』の凄まじい食料配分体験を読み、私自身がこのような環境におかれた場合、ここまで「喰う」行為(共生空間の成立)に入り込めるかどうか疑問だったので、その後は二編が載せられていた雑誌に眼を通しただけだった。 石原さんの内省は告発の意図をともなわない。 対他者より、対自己に全ての思考が働く。 他者との関係は自己の”孤独”のフイルターを通してのみ成立しているようだ。 もちろん、この成立は虚構にすぎない。 『不条理がたしかに不条理となる場所が自分自身である。従って、自分自身が事実上存在しない場所では、不条理は存在せず、世界もまた存在しない。不条理は自己に対する切実な関心から生まれる。不条理の深さは、自己への感心の深さである。』 存在としての孤独の内部に入ろうともがいているように見えるのだが、永遠に入り込めない石原さんの内省は終わりがない。 『・・・ノートから』は、原口統三著『二十歳のエチュード』(角川文庫)を思わせるものだけれど、原口さんの場合は”死”をおもちゃにしての自己陶酔に近いもので読みやすいし、長沢延子著『海・・・友よわたしが死んだからとて』(都市出版刊)となると、原口統三病とも言える甘さが、死者を冒涜する気はないが「阿呆ちゃうか!」と言う気にさせる。 その点、原体験から来る者だけが持つ石原さんの強固な思惟は、読み手にそれなりの覚悟が必要だと思う。 で、暢気な暮らしに首までどっぷりとひたっている阿呆坊は、よほどの事がない限り、二度と手にしない本です。 せやけど、解ったような解ってないような、実の所はなぁ~んも解ってない阿呆坊の”石原吉郎”ですわ。 |

|

|

『石原吉郎』 現代詩読本 2 思潮社 1978年7月1日発行 |

| 多くの人が論考を書いたり対談したりしていて、それを読めばバッチリ”石原吉郎”さんの出来上がりって事になりそうだけれど、そんなのは私自身はどうでもよい事で、だから読んでない。 年賦が見たかった。 石原さんが1953年に復員して後、『サンチョ・パンサの帰郷』を書くまで二年、思潮社から第一詩集として出版されるまで八年、『思想の科学』に『ある”共生”の経験から』が書かれるまでには、さらに六年必要だった。 この年は1969年。 時代が彼に『ある”共生”の経験から』を書かせたのかなぁと思う。 そうであるならば、原体験としてのシベリアは、内省への道具だった。 彼の死因が何なのか知らないが、自死だったのか、自死に近いもののように思う。 単純に、”洗礼”と”内省”からそう思う。 ただ、死をもてあそんで至ったものではないのは確かだろうが・・・。 |

|

|

『シベリヤ抑留記 ・・・農民兵士の収容所記録』 三浦 庸 筑摩書房(文庫) 1990年9月25日 初版発行 |

| 解説を北杜夫さんが書いている。 と書けば想像できるように、暗い抑留生活のみが書かれた本ではない。 どうしても食事の話が多いのは飢餓感が蔓延していた収容所では仕方がないにしても、収容所までの道中に会った六人の美人兵士との隠語話を、糞の話を、便所の話を、凍った馬鈴薯と飯盒で蒸していたら馬糞の匂いが舎内を充満した話を、虱の話、冬の極寒、夏の猛暑を書き、挿絵までも描く。 つまり収容所での暮らしを、事細かく暗くなりがちな体験を、ことさら明るく面白く書き綴る。 彼の収容所は、彼が所属する日本軍部隊が収容された。 それはここにいたっても、旧軍の組織体制をそのまま延長して、内部での上下関係が続くことを意味し、三浦さんは『気のいら立った兵たちは闇の中で毎夜のように殴り合いの県下をするようになった。将校も全員ではないがソ連幹部の機嫌取りに終始し、兵たちの作業をいっそう厳しくした。将兵のお気に入りの兵は、入ソ当時一等兵だったのが伍長に任官する始末である。質の悪い下士官たちは、元の軍隊当時以上に兵を殴った。殴ることによって捕虜生活のうっ憤を晴らすかのようであった。罪も科もない下級兵こそ迷惑千万であった。』と書く。 すべての将校がそうではなかったとも書いているが、この体質は日本人特有のものなのかねぇ? |

|

|

『極光のかげに ・・・シベリア俘虜記』 高杉一郎 著 岩波書店(文庫) 1991年5月16日 初版発行 |

|

スターリン体制化のソ連での、強制収容所体験自体が特異な状況なのだけれど、高杉さんは色めがねで見ることなく当時のソ連の現実を描いている。 |

|

|

『海を流れる河』 石原吉郎 著 花神社 1974年11月30日 初版発行 |

今朝、本棚を眺めていたら見つけた。 今となっては、再読する気がおこらない。 2004年9月4日記 |

|