第五部 第1章. 7千年前、5千年前の八丈島に、古代人はどのようにしてやってきたのか

第五部 第1章 目次

第1節 次の写真の花はなんという名で、どこからやってきたのか?

第2節 八丈島、7千年前の湯浜人、5千年前の倉輪人

鬼界カルデラ噴火

湯浜遺跡と倉輪遺跡

丸木舟による三宅島―八丈島間の航海の困難さ

第3節 湯浜人はどのように八丈島にやってきたのか、上陸の謎。

湯浜人はほとんど無一物で上陸した

湯浜人は漁撈を行わなかった

湯浜人は狩猟も行わなかった

湯浜人の持っていた神津島産の黒曜石は、彼らが本州中部から意図的・計画的に八丈島に南下したことの論拠にはならない

第4節 神津島産の黒曜石は本州中央部だけでなく広く各地で使われていた

旧石器時代から縄文時代へ、地層、遺跡、遺物

旧石器時代人の黒曜石を求める行動

縄文時代の黒曜石の分布

東海地方における石材利用と黒曜石の分布

瀬戸内技法・国府系文化集団の移動

「矢出川技法」による細石刃石器群の広がり

湧別技法集団の細石器刃文化の広がり

岐阜県の遺跡における石材利用と黒曜石

愛知県の遺跡における石材利用と黒曜石

三重県の遺跡における石材利用と黒曜石

南伊勢における神津島産黒曜石の出土と紀伊半島南岸への黒曜石分布の可能性

四国高知・太平洋岸の遺跡における石材、そして黒曜石分布の可能性

第5節 倉輪人の三宅島から八丈島への航海はどのように行なわれたか

海部チームの丸木舟・スギメの黒潮横断の実験航海

丸木舟で、三宅島から黒潮を横断して八丈島に渡る―計算

スギメの航海の分析

小学校教師らの手作りの丸木舟・からむしⅡ世号の航行速度

南洋諸島のアウトリガー付きのカヌー

旧石器人のカヤックは時速5㎞で航行できた?

「海民」であった倉輪人

三宅島から八丈島に渡る。事前の準備

三宅島→八丈島、計算

ヨットと丸木舟

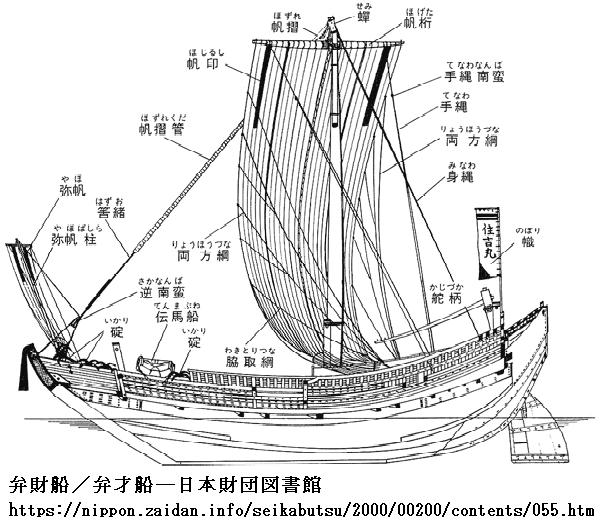

古代に帆は存在したか

ムシロや帆布の代わりをするものはさまざまにあった

帆走丸木舟による航海、南西諸島のサバニ

丸木舟による三宅島―八丈島間の航海、具体的考察

三宅島で吹く風

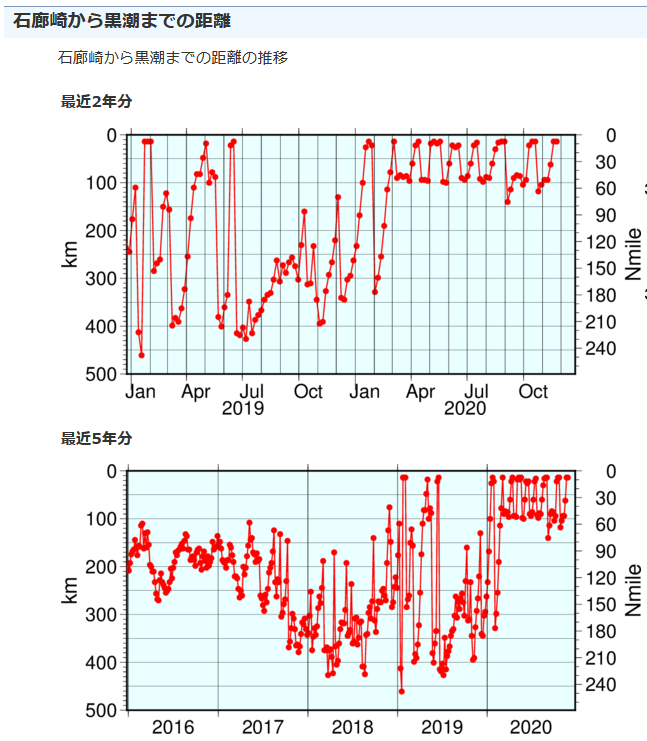

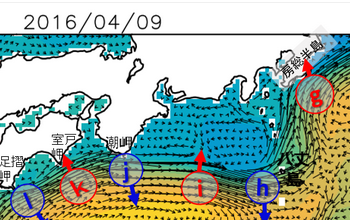

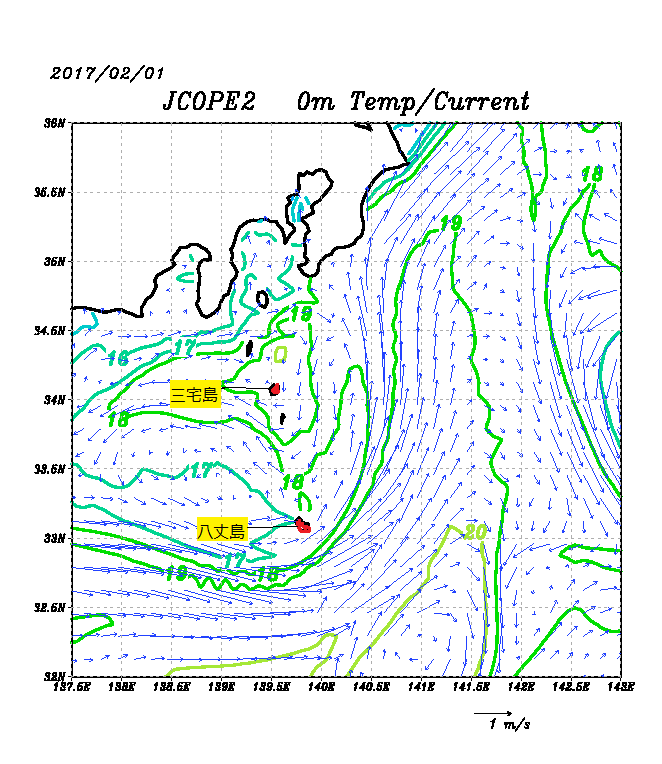

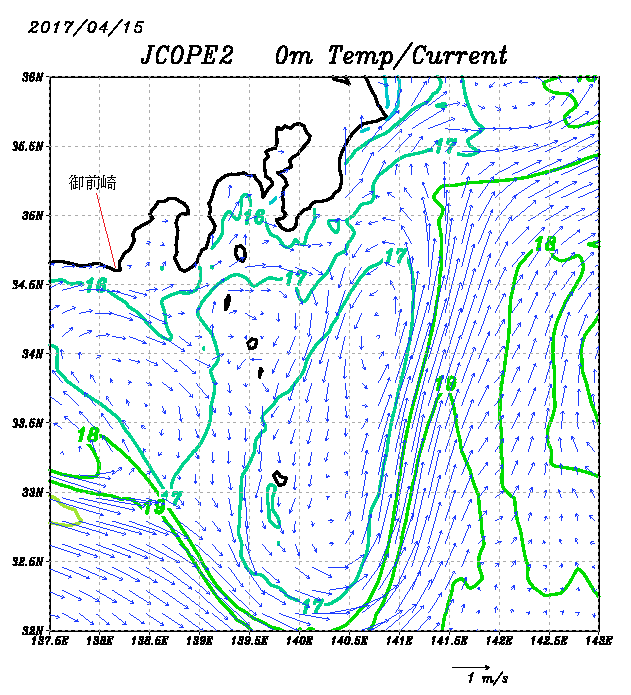

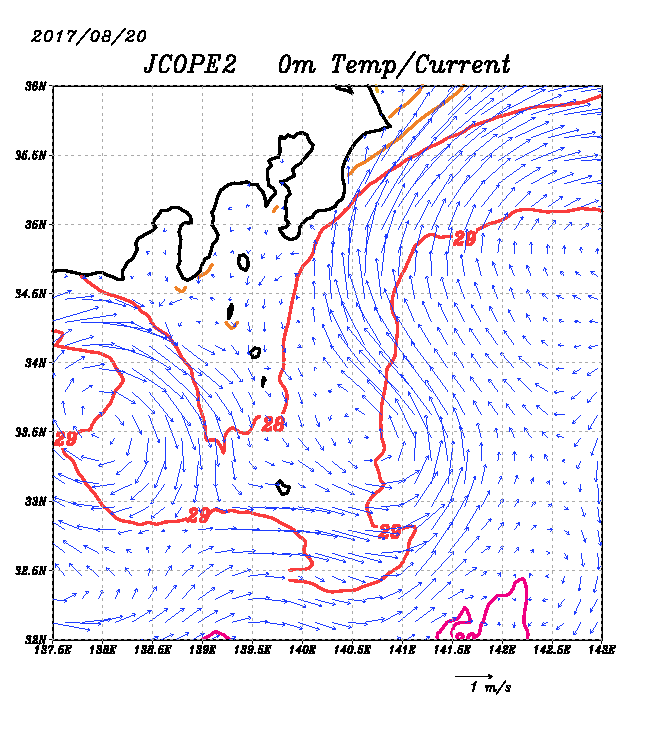

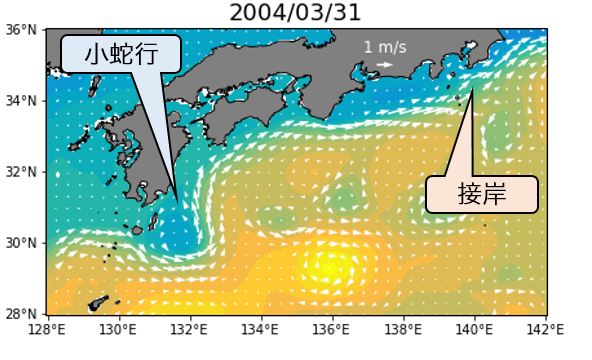

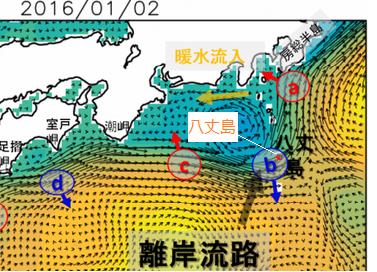

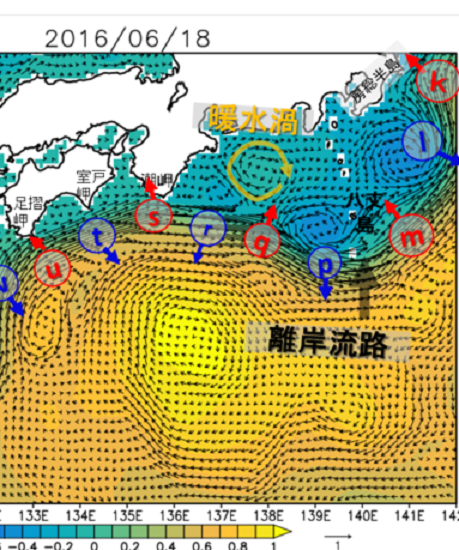

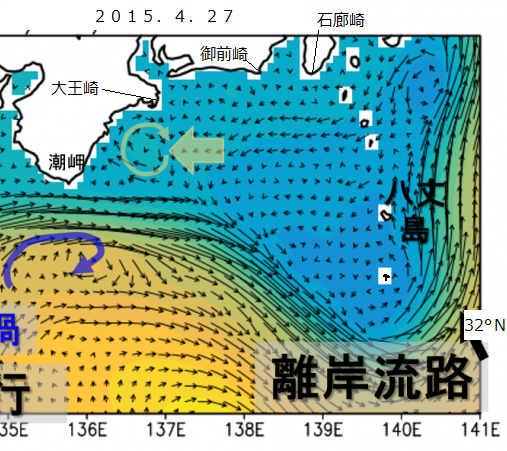

黒潮の流路の変動を調べてみる

倉輪人が利用した潮流

まとめ:倉輪人の八丈島への移住と本土への帰還

第6節 湯浜人は黒潮に乗って西日本(東海地方以西)からやってきた

四国、南紀などから流され、八丈島に「漂着」できる可能性のある漂流

(1)黒潮が直接八丈島にぶつかる場合

(2)風による表面流に乗って八丈島に漂着する場合

江戸時代、多くの難破船が八丈島に漂着した

湯浜人はどうして漂流することになったのか

南海トラフ地震と西日本を襲う津波

津波により沖に流された―そのシナリオ

居住地を変えようと沿岸を移動中、誤って流された

第6節のまとめと第一章の結論

岐阜、愛知、三重の旧石器時代~縄文期遺跡の石器石材

【追加】ヤポネシア及び日本人の源流について

第5部目次へ戻る

第1節 次の写真の花はなんという名で、どこからやってきたのか?

クイズ:上の写真の花は何でしょう。

私はスマホを使っていない。初めて見た花だったので、まずWebの図鑑で調べてみた。いくつかの図鑑で、「カテゴリー」、「花の色」、「開花時期」など、様々な入り口から入って調べたが結局、これだというものは見つからなかった。

ところが、近所の山を歩いていてしばしば会うので仲良くなった植物好きの友達に写真を送って尋ねてみると、月桃(ゲットウ)ではないか、という。彼は10年ほど沖縄に住んでいたことがあるが、沖縄でよく見たという。そして、葉に殺菌力があるので、餅をその葉で巻いた菓子があった、という。

Webで月、桃と漢字を入れて検索すると、大当たり、間違いなく私が見たものと全く同じ花の画像が幾枚も現れた。

http://www.gettou.co.jp/hpgen/HPB/entries/1.html 日本月桃株式会社/有限会社月桃農園のHPによると

月桃には、月桃(シマ月桃)(Alpinia zerumbet)、タイリン月桃(Alpinia zerumbet var.excelsa)、ウライ月桃(Alpinia uraiensis)の3種類がある。

月桃は台湾から石垣島、宮古島、沖縄本島、奄美大島に分布し、北限が鹿児島県佐多岬といわれている。

タイリン月桃は沖縄原産の月桃と台湾北部原産のウライ月桃が交配して生まれた亜種月桃で、小笠原諸島、八丈島、大東島に分布する。

そして、ウライ月桃は台湾北部に分布する、という。

だが、「月桃の分布」<月桃インフォメーション>http://www.gettou.info によると、

学問的にはショウガ科ハナミョウガ属の植物で、沖縄近辺に分布する月桃は数種類あり、沖縄本島から台湾にかけて広く分布している月桃がいわゆる月桃で学名はAlpinia zerumbet var.zerumbet ---である、という。

これは月桃農園HPでいう月桃と同じものと思われる。大輪月桃とウライ月桃については月桃農園と同じ学名を記している。

また、上記、3種類のほかに、台湾南東の離島、フィリピン北東沖の離島に分布するアツバゲットウAlpinia glabrescens があるとし、

月桃を含むショウガ科の分類学については船越英伸の遺伝子レベルの調査の結果、月桃は同一の祖先が広まって現在に至っていることまで解明されている、といい

月桃の近縁種まで考えると、クマタケラン、アオノクマタケランなど、さらに数種類が沖縄を含む琉球弧に分布している、という。

こうした説明のほかに、船越から転用された右の「分布」図が載せてある。

〔なお船越は、大輪月桃をハナソウカ(花草果)と名付けたという。「総説:ハナソウカと月桃―分類から精油、DNAまで」『MEDICAL HERB』第43号 2018年3月 〕

オレンジの円内のBatanes Islandsはバタン諸島(フィリピン)、Lanyu Is.は蘭嶼島、ランショ島(台湾)でアツバゲットウの分布地、赤の円内は北大東島と南大東島、母島(小笠原諸島)、八丈島であり、タイリンゲットウの分布地。

次のように考えたくなる。一般に、交配は昆虫などによってもおこなわれるだろうが、渡り鳥などにより糞の中の種子が北から南へと運ばれることもあるだろう。

だが、また、フィリピン以南の東南アジアの島々の沿岸から流れ出た月桃の祖先種が、黒潮の流れに乗って、一部はバタン諸島、蘭嶼島、一部は台湾本島または琉球列島に流れ着き、そこで進化してアツバゲットウになり、また、月桃あるいはウライゲットウになった、のではないかと。

そして、台湾には月桃もウライゲットウもあるのだから、その交配種・大輪月桃もあり、その種子が海流で大東島、八丈島、小笠原諸島に運ばれたのではないか、と。

私が月桃の花を実際に見たのは2019年6月に、娘と一緒に八丈島に旅行した時である。上掲の写真もその時に撮った。私の八丈島旅行の主目的は、八丈富士とも呼ばれる西山と三原山(東山)に上ることであったが、初日は天気が悪かったので西山登山はやめ、島内を観光して回った時に、道端で見つけたのである。

また、島内観光の出発点であった町役場近くの「観光案内所」の隣の「歴史民俗資料館」 で私は、八丈島には5千年前、7千年前の古代人の遺跡があることを知った。

こうして、旅行の後、家に帰ってから、月桃について調べたり、Webの記事を読んで考える一方、私は、八丈島の古代遺跡に関する論文を読んだ。そして、古代人の八丈島渡来と月桃の分布に関連があるのではないかと、思った。

月桃は黒潮に乗って八丈島にやってきた。それと同様、八丈島の最初の住人もまた黒潮に乗ってやってきたのではないだろうか。

第2節 八丈島、7千年前の湯浜人、5千年前の倉輪人

小田静夫『八丈島の先史文化』国學院大學考古学資料館紀要 第21輯(「加藤有次博士追悼」特集号)2005.3.31 所収(pp.55-84) http://ac.jpn.org/kuroshio/hachijo2005/index.htm によると

小田(*)を含む、10数年に亘る東京都教育委員会を中心にした考古学調査により次のことが分かっている。

最古の住人は、7,000~ 6,500年前、八丈島に噴火が続き、西山(八丈富士)が形成途上にあった時期に、東山(三原山)地域に上陸し、「湯の浜」海岸の高台に生活の拠点を設けた。人骨は出土していない。上陸地点にちなんで「湯浜人」と呼ばれている。彼らの人口は15人程度、生活期間は数世代(100年以内)だった。

二番目の渡島民は、5,000年前の倉輪人で、同じ湯の浜海岸に上陸し、湯浜遺跡の西側高台、倉輪地区に集落を構えた。そして、彼らはたびたび縄文本土に渡航した「海の縄文人」でもあった。

三番目の渡島民は、八丈島の大きな噴火活動が終了し、ほぼ現在と同じひょうたん状の島形が完成した2,000~1,200年前(弥生~平安時代)、島の中央、八重根地区で生活した八重根人であった。

四番目の渡島民は、平安時代の火の潟人であった。

以上、現在までに確認された 4遺跡(湯浜、倉輪、八重根、火の潟)の発掘成果は、「八丈島先史時代」とも呼べる文献以前の出来事であった。 このように書かれている。

湯浜遺跡の年代に関して小田は、遺跡から出土した黒曜石の鈴木正夫(**)による分析で、産地はすべて神津島、水和層〔後述〕年代で7,100~6,400年前と出された、と書いている。

-----------------------------------------------------------------------

(*)小田静夫プロフィール

1942年東京生まれ。国学院大学卒業。明治大学大学院修了。総合研究大学で文学博士号。東京都庁に勤務。武蔵野の野川遺跡の発掘を通じ、旧石器から縄文までの文化層を明らかにし、その「武蔵野編年」は全国編年の基礎となった。旧石器捏造事件を、発覚以前に論文で鋭く指摘したが、逆に、強い圧力を受け、やむなく黒潮文化研究に方向転換し、黒潮圏の考古学を確立した。東京都庁を定年退職。日本第四紀学会員。元東京大学講師。

全国邪馬台国連絡協議会 第10回記念東京大会(2019年8月開催)講演会「考古学×DNA:日本人を考える」(小田静夫×斎藤成也***)チラシより。

(**)鈴木正夫は立教大学教授で、 2007年退職時の「最終講義「黒曜石学」の創生 」(応用社会学研究 2008 № 50 )で、黒曜石の産地を特定する様々な理化学的方法の説明を行い、最後に「黒曜石研究には、先史時代の人の 交流、物の移動、さらに文化圏の成立・変遷など を復元する客観的なデータを提供することができ る---のみならず、さらに、古気候変動の復元につ いても大きな可能性を秘めている---- など黒曜石だけが展開できる固有の世界がある」 として、「「黒曜石学」の創生を提唱する」と述べている。

また、国立国会図書館デジタルコレクション、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10809108?tocOpened=1地質学論集、1973,(2)第8号,『フィッショントラック法による本邦新第三系の年代測定』西村進・笹嶋貞夫の論文のtable4には、鈴木らによるフィッショントラック法による10の産地からの黒曜石の年代が掲げられている。

フィッション・トラック法とは、 黒曜石内の原子核分裂片の傷-フィッション・トラック-を観察し計算することによって、その岩石の生成年代、つまり噴出年代を知る方法。 そのためには、鉱物中のウラン濃度を知る必要があり、このキズ跡とウラン濃度が、どの原産地の値に近いかをあわせて調べることによって、原産地を推定することができる。小田静夫「黒曜石分析から解明された新・海上の道-列島最古の旧石器文化を探る④-」による。

(***)斎藤成也(なるや) (***)斎藤成也(なるや)1957年生まれ、国立遺伝学研究所教授。総合研究大学院大学生命科学研究科教授、東京大学大学院理学研究科教授を兼任。様々な生物のゲノムを比較し、人類進化の謎を探る一方、縄文人などの古代DNA解析を進めている。『核DNA解析でたどる― 日本人の源流』(河出書房新社)の奥付、著者紹介による。

同書などによると、講演会「考古学×DNA:日本人を考える」における斎藤の講演のタイトル「ヤポネシア人(日本列島人)はどこからきたか」の「ヤポネシア人」という語は、南西諸島から九州、本州、北海道までの日本列島に住む人々の全体を指す。「日本列島人」と空間的にはほぼ同じ。

他方、日本という語は、大和朝廷で作られたものでそれ以前の時代には「日本」も日本人も存在しなかった。日本列島北部には(最近まで)アイヌ人、南部にはオキナワ人、中央部にヤマト人の三集団が住んでいた。大和朝廷成立以前からの日本列島に住む人々について考える場合には、<日本人>とせず、三つの地域に住む三集団を含む<日本列島人>とするほうが適切である。

ヤポネシアとする点については、ヤポ(ン)+ネシアでネシアは諸島、島々の意味で、ヤポンはヨーロッパ語(仏語:ジャポン、独語:ヤーパン、スペイン語:ハポン/シャポン)で「日本」の意味だという。

詳しくは、章末の 【追加】ヤポネシア及び日本人の源流についてを参照

------------------------------------------------------------------------

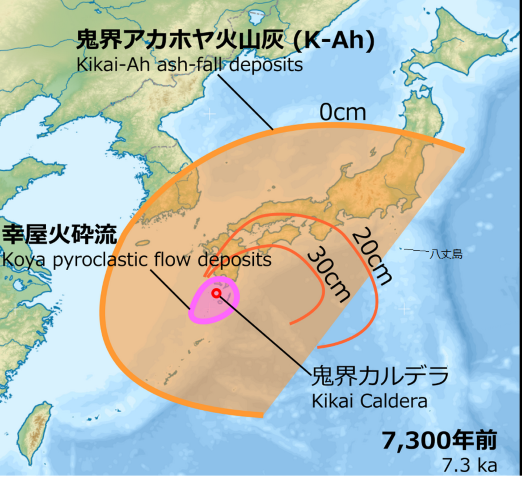

また、『八丈島の先史文化』で小田は、「鹿児島県鬼界カルデラから噴出した広域火山灰「鬼界-アカホヤ火山灰(K-Ah) 6,300~6,500年前」が、湯浜遺跡の遺物包含層中と隣接した倉輪遺跡(5,000年前、縄文前期終末~中期初頭) の遺物包含層下の風化火山灰層中から検出された」と書いている。

この文で、「鬼界アカホヤ火山灰」が湯浜遺跡の遺物包含層中から検出された」と言っている。

同じ論文の、少し後の箇所では遺跡の「環境と年代」についてもう少し詳しく書いている。

湯浜人が初めて八丈島に渡島した頃は、東山南西腹の側火山(八幡山)が噴火 (7,000年前)し火口を持つ噴石丘を形成していた。引き続きその南麓から大量の溶岩が流出し、斜面を南流し海食崖から海に滝のように流れ落ちた。

この溶岩流が、北西部に確認された倉輪遺跡(5,000年前)の基盤層を形成している。---八幡山の噴火後、早くて数年遅くて数百年後に、湯浜人がこの湯の浜に上陸したと思われる。----- 遺跡地は3~4メートルに及ぶ火山噴出物が堆積し、11枚の自然層に分層された。文化層は1枚確認され、同層中に鬼界―アカホヤ火山灰(6,500~6,300年前)が介在していた(杉原・小田1989,1990)

この文によれば、湯浜遺跡地の文化層中に「鬼界アカホヤ火山灰が介在していた」といっている。

「鬼界アカホヤ火山灰が湯浜遺跡の遺物包含層中から検出された」ということと、「湯浜遺跡遺跡地の文化層中に鬼界アカホヤ火山灰が介在していた」ということは同じことだと思われるが、それは湯浜人が八丈島に上陸後、鬼界カルデラ噴火の火山灰を被ったか、あるいは彼らが火山灰が降下した直後に上陸し、火山灰の積もった八丈島で暮らしたことになるように、思われる。

他方、同じ小田の『黒潮圏の先史文化 』(第 四 紀 研 究 (The Quaternary Research) 31 (5): 409-420 Dec. 1992)では、

湯浜遺跡から出土した「 厚手無文の丸 底土器 ・刃部磨製石斧 ・各種 の打製石器 に特徴的 な例が 認 め られた。 隅丸方形 の竪穴住居 を構築 し, 遺物包含層 の上 部 に は鬼界 ア カホ ヤ火 山灰 (K-Ah, 約6,300年 前) が堆積 していた。 この湯浜石器文化 の出自系統 は, い まだに不 明で あ り, 本土 の縄 文文 化 の変質 した もの か, 黒潮 の流 れる地域 や南方 からの伝播 かが論 じられて いる 」と書いている。

つまり、湯浜遺跡の「 遺物包含層の上 部 に は鬼界 ア カホ ヤ火 山灰 が堆積 していた」とされている。

この文からは湯浜人が八丈島に上陸し生活した時期は、鬼界カルデラ噴火の前だったということになると思われる。

私は、以下では、文意がはっきりしている『黒潮圏の先史文化 』にしたがって、湯浜人の来島は鬼界カルデラ噴火の前だった、と考えることにする。

鬼界カルデラ噴火

上の二つの論文では鬼界(キカイ)カルデラ噴火は6300年前から6500年前とされている。火山噴火の年代は、噴出物中の炭化物に含まれる放射性炭素の測定によって求められているが,その際、大気中のC14濃度が一定であるとして算出されている。実際には大気中の14C濃度は変化しており、最近は、樹木の年輪、サンゴ化石などの比較などにより補正曲線を作成して年代値を求めている。

鬼界火山の超巨大噴火は暦年補正された年代で7300年前とされているので、湯浜人の八丈島上陸は、7300年前以前ということになる。

他方、小田は、湯浜人の八丈島上陸は「八幡山の噴火(7,000年前)後、早くて数年遅くて数百年後」と書いている。そうだとすると、「鬼界カルデラ噴火前」とは300年以上の差があることになる。しかし、以下の議論では、この湯浜人上陸の年代は直接関係しないので、ふれないでおく。

鬼界カルデラは、薩摩半島・枕崎から約50km南の硫黄島、竹島がカルデラ北縁に相当する。 東西約21km、南北約18kmの楕円形。約7,300年前、鬼界火山の超巨大噴火で形成された。

鬼界カルデラは、薩摩半島・枕崎から約50km南の硫黄島、竹島がカルデラ北縁に相当する。 東西約21km、南北約18kmの楕円形。約7,300年前、鬼界火山の超巨大噴火で形成された。火砕流が九州南端にまで及び、噴出した火山灰「鬼界アカホヤ」は四国、本州瀬戸内海沿い、および和歌山県で20cm以上堆積し、広くは朝鮮半島南部や東北地方にも分布 している。

Wikipedia「鬼界カルデラ」。

図中の㎝はアカホヤと呼ばれる鬼界カルデラ噴火の火山灰が積もった厚さを示している。

----------------------------------

『八丈島の先史文化』に戻ると

湯浜人が上陸したころ、八丈島には噴火が続いていたが、彼らの後、(今から)約5,000年前に上陸した住人である倉輪人は、本州の縄文文化を有した人々で、盛んに航海を行ったので、小田は「海の縄文人」と呼んでいる。比較的安定した200年間の定住生活が営まれていた、という。

その後、八丈島の大きな噴火活動も終了し、ほぼ現在と同じひょうたん状(まゆ状ともいう)の島形が完成した2,000年前以降、東山と西山の中間低地帯に、3回、本土から異なる集団が渡ってきた。干魚・燻製加工を専業にした弥生式文化を有した人たち、あるいは本格的な「鰹加工工場」を建設した人たち、さらに製塩作業を行った人たちなど、異なる文化層が3枚確認されている、という。

八丈島には、遺跡のあった場所の土がほかの場所に移されるなどして、出土状況が分からない土の中から見出され、「遺跡の年代などが全く分からない」 「もう一つ謎の先史文化が存在している」といい、小田は出土した石斧の説明も行っているが、省略する。

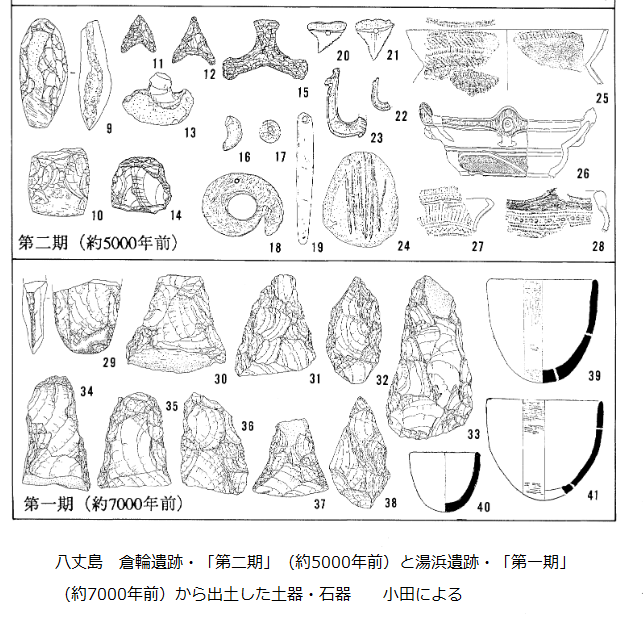

湯浜遺跡と倉輪遺跡

図は小田「黒潮圏の先史文化」第 四 紀 研 究 (The Quaternary Research) 31 (5), p414に掲載されている「図4」の一部である。なお、「第二期」の倉輪遺跡からの出土品のうち、18番の「の」の字型の垂飾品(垂らしてつけるアクセサリー)は、倉輪人についてのちに再度ふれる際に問題になるので、心にとめておいていただきたい。

さて小田は、倉輪人を「海洋航海技術を熟達させ外洋を舞台にした縄文集団(海の縄文人)」と呼び、「倉輪遺跡からは、立派な本土の「縄文土器」をもった縄文文化が確認された」。

「イヌを連れイノシシの幼獣(ウリボウ)を携えて、丸木舟で黒潮本流を横切り八丈島に渡っている。イノシシは放牧され成獣にしたのち捕獲し食され、イノシシ祭礼儀式も行われていた。

彼らは円形の竪穴住居を数軒構築し、本土と同様の豊かな生活道具を使用し狩猟・採集活動を営んでいた。特に、釣針の製作技術は本土縄文人より優れていた。

また度々北部伊豆諸島や本土に出かけ、縄文土器や黒曜石(神津島)などを入手していた」といい、倉輪人の八丈島への渡島が、明確な、意図的・計画的航海によるものだったことを書いている。

これにたいして、湯浜人と本土との関係については、彼らの「出自系統は不明」とされ、彼らがどこから渡ってきたのかについて書いていないし、また、彼らの渡島が意図的なものだったかどうかということに関しても何も書いていない。

また、彼らの渡島が、黒潮本流 を越えることのできる渡航具と航行技術による、意図的航海によるものであるということを示唆するような、記述は全くない。

たとえば、台湾やフィリピンなど余所から漂着したということもないとは言えないかもしれない。だが、湯浜人がそうではなく、本土から渡ってきたのだと考えることができそうな証拠は、湯浜遺跡から神津島産の黒曜石が見つかっている、ということだけである。

しかし、湯浜人が神津島産黒曜石をもっていたことは、彼らが、北部伊豆諸島から南下し、三宅島/御蔵島から八丈島に渡ってきたことを必ずしも示す証拠にはならない。この点については後で触れる。

ところが、小田は『考古学からみた新・海上の道』南島考古 No.36 2017年では

「約7,000年前、日本列島の二つの地域から外洋に進出した縄文人集団があった。一つは本州島中央部から伊豆諸島の八丈島まで、もう一つは南九州地域から琉球列島の沖縄本島までの南下行動である。双方とも、黒潮本流(時速7.4km)を越えられるほどの航海技術を持った「海の縄文人」たちであった。」としている。

ここで言われている、「約7000年前」「本州島中央部から伊豆諸島の八丈島まで」南下した縄文人集団とは、湯浜人を指していることは明らかである。

また、前に書かれた1992年の『黒潮圏の先史文化』でも

「約6,500年 前 に 日本の二つの地域 で、 外洋 に進 出 した先史人 の足跡が確 認 されている。 一つは伊豆 諸島の八丈島へ の渡島で、 もう一つは南西 諸島へ の南 九州か らの南下行動 である。 両方 とも黒潮本流 を越えるほ どの航行技術 をもっていた」と書いていた。

「6500年前の外洋進出」が湯浜人の八丈島渡島をさしていることは明らかであるが、彼らは「黒潮本流 を越えるほ どの航行技術 をもっていた」とされ、外洋に出たのは意図的・計画的「進出」とみなされている。

つまり、1992年と2017年の論文では、湯浜人は「黒潮本流(時速7.4km)を越えられるほどの航海技術を持った「海の縄文人」」であり、本州島中央部から渡ってきたとされている。

これは、2005年の論文「八丈島の先史文化」で書かれていることとは違う。どちらが正しいのだろうか。湯浜人の渡島あるいは出自に関するあらたな事実が分かって、湯浜人の航行技術が倉輪人同様のものであった、というならば、それに類したこと及び新事実について述べた論文が、2005年から2017年までの間に書かれているはずだが、管見にして、知らない。

以下では、湯浜遺跡について、2005年の小田の論文で書かれていること以上の新しい事実の報告や研究はないことを前提に議論を進める。

丸木舟による三宅島―八丈島間の航海の困難さ

なるほど、倉輪人は本土の土器などを持ち込んでおり、伊豆諸島北部と何回か往来した証拠があるというのだから、彼らの八丈島への渡島が意図的・計画的に行われたものであることには疑いがない。

なるほど、倉輪人は本土の土器などを持ち込んでおり、伊豆諸島北部と何回か往来した証拠があるというのだから、彼らの八丈島への渡島が意図的・計画的に行われたものであることには疑いがない。そして、八丈島への渡島は、それ以前の三宅島以北での縄文人の活動の蓄積を踏まえた、その延長上にある行動だと考えられるが、しかし、八丈への渡島は北部伊豆諸島の間の往来に比べまた一段と難しい。そのことをまず確かめておこう。

小田は「八丈島の先史文化」の冒頭で次のように書いて、三宅島―八丈島間の航海の大変さを指摘している。

八丈島は東京から約300キロ南、太平洋上に浮かぶ伊豆諸島南部の島である。島へは東京・竹芝桟橋から東海汽船が就航しており、この航海で「黒潮本流」を横断する約11時間の船旅が経験できる。

夜10時に出航した連絡船は、翌早朝三宅島に寄港する。三宅港を後に御蔵島を望見する辺りで、3,000トン級の大型客船が急に左右前後に大きく揺れ出す。これは地元で「黒瀬川」と呼ばれて漁民に恐れられ、江戸時代には流人の島抜けをも阻んだ航海の難所に突入したのである。

船は約3時間近くこの激流に翻弄されて、やがて八丈島・底土港に接岸し、黒潮本流横断の旅が終了する。先史時代人もこの黒潮激流を木の葉のような丸木舟を操り、八丈島に渡航したことを想像すると、その渡海能力の凄さに驚嘆させられる。----

さて、伊豆大島「大島町遺跡一覧」(東京都教育委員会)によると

伊豆大島には縄文早期から前期にかけてのものであることが確認されている三か所の遺跡がある。とくに、伊豆大島西部海岸の下高洞(シモタカボラ)遺跡は、奈良、平安時代にまで続いた遺跡の跡で、「平坂式」と呼ばれる土器が多数出土しているが、これらが大島にもたらされたのは、8000年前から9000年前と推定されている。

また「三宅村遺跡一覧」(同)によると三宅島には縄文早期(約1万2,000 - 7,000年前)の遺跡が4か所、前期(約7,000 - 5,500年前)の遺跡が5か所、このうち西原B・C地点は縄文前期から奈良、平安時代まで、伊豆岬A・B地点は弥生時代まで存続した。

これらはすべて三宅島の北部にある。北部は冬の季節風を受けるところで、南東部に比べて暮らしやすいところとは思われない。遺跡が北部に集中しているのは、北部伊豆諸島との往来の便利のためであることは明らかである。

倉輪人が八丈島から伊豆諸島の北部の島々に行き来した時に用いたのは丸木舟以外考えられないが、彼らはおそらく帆も つかっていただろうし(後述)、三宅島以北の島々の間をなんども航海し、またしばらくの間、三宅島か御蔵島に住み、二島周辺の海で漁をおこなうなどして、しばしば流路を変えて流れる黒潮を“読み”、適切な船出のチャンスをつかむことができるようになっていたと思われる。

とはいえ、倉輪人は八丈島に200年間しか生活できなかった。小田は「比較的安定した200年間の生活」と書いているが、三宅島以北の島々では(一時期噴火が原因で遺跡がほとんど途絶えている時期もあったが)人々の生活が長期にわたって続いていたのに比べ、倉輪人の次に、本土から人が渡ってきて八丈島(八重根地区)で暮らすのは、弥生時代(紀元前300年頃から西暦250年頃)の後期、紀元前後のころで、ほぼ3000年の長い空白期がある。

八丈島には、ほかに「石器時代」の所産であることは確かだが「謎の先史文化」と小田が呼ぶ、出土層が確定されずその年代が不明の石器群がみつかっている。この石器群は、 円筒片刃石斧に特徴があり、その形態から琉球列島(黒潮の道)や、マリアナ地域(太平洋の道)からの渡島文化の可能性が高いとされている。だが、この文化は伊豆諸島北部とは交流のない別文化だと考えられている。

ということは本土から5000年前(=紀元前3000年頃)に渡ってきた倉輪人は200年ほど八丈島で暮らしたが、彼らの渡島と島での生活は孤立事例であったということである。それは、本土人にとって八丈島との往来は、三宅島以北の島々との往来に比べ、格段に難しかったということの証拠であろう。

倉輪人は何度か北部伊豆諸島との間を往復したのだろうが、彼らは丸木舟で、凪で追い潮になるときには漕いで、潮が流れていないが風向きが都合のよいときに帆を使って、八丈島と三宅島の間を往来したのだろう。彼らが、操船技術及び、風と潮を読む力に関して、当時のほかの人々よりもすぐれた航海能力を持っていたことは確かと思われるが、やはり相当に冒険的でもあったはずである。

八丈町公式サイトの「八丈町の歴史」によれば、八丈島に統治機関がおかれたは室町時代の1338年足利氏の代官が在島したのが最初だという。倉輪人の時代から4千年以上たっている。

漁師など海に慣れた人々は、冬の冷たい海でなければ何時間でも泳ぎ続けることができる。丸木舟は転覆しやすいが、(海部プロジェクト―後述―で使われた丸木舟・スギメの漕ぎ手が言っていたように)慣れた人は転覆しても水に浸かったまま舟を起こすことができる。

海と船に慣れてない人を乗せて八丈島と北部伊豆諸島の間を往来できるようになるのは、丸木舟でなく大型の構造船が作られるようになってからのことで、それには4千年、5千年の年月が必要だったのだ。

後で、黒潮流速と舟の(静水での)速度を想定して、八丈島に渡る航海について具体的に考察し、丸木舟で、三宅島から八丈島へ黒潮を横断して渡ることの難しさを確かめる作業を行う。

第3節 湯浜人はどのように八丈島にやってきたのか、上陸の謎。

湯浜人はほとんど無一物で上陸した

後の倉輪人の場合には土器はすべて本土から搬入されたもので、石器も本土で使用されていたものと同じ種類のものだということが分かっていて、彼らが北部伊豆諸島を経て渡ってきたこと、本土との間で何回も往来があったことがはっきりしている。しかし、湯浜人の遺跡からは、数点の黒曜石以外、本土と関係のあるものは何一つ出土していない。石器も土器もすべて八丈島の石と土から作られている。

恐らく、意図した渡島であれば、最も近い三宅島か御蔵島からの出航と考えられ、その場合には5人乗りの丸木舟で、北からの追い潮で全力で漕げば早朝に出て日没までに到着可能である。ただし、相当にタフな航海である。このことは後で示す。

だが、このような航海は凪の日を待って行われたはずで、舟が転覆して、積み荷がすべて失われてしまう危険があるような時には決して行なわれることはなかった考えられる。(舟は転覆しても元に戻せる。)つまり、計画的になされた航海であったなら、航海の途中に荷物が失われたために上陸時にほとんど無一物になった、とは考えにくいのである。

また、島で使われていた石器が、木を伐り、土を掘るといった単純な作業を行うためのものしかなく、(黒曜石はあるのに)鏃は出土せず、狩猟や漁撈用の道具が出土していない。

だが、100㎞の海を漕ぎ渡る屈強な大人が複数いたとすれば、内地から持ってきた道具が航海中に失われたとしても、上陸後に様々な種類のおなじような石器を製作したはずであろう。しかし、そうではない。

また、土器類も本土で当時作られていたのとは全く異なるもので、しかも作りが稚拙である。

こうしたことから、倉輪人たちのように、大人たちが意図的・計画的に、北部の伊豆諸島を経て渡ってきたとは考えにくいのである。

湯浜人は漁撈を行わなかった

三宅島、あるいは御蔵島の住人が、小型の丸木舟に乗った夫婦船で漁労中に誤って流され、八丈島に着いた、というような可能性はどうか。漁撈を生業とする人たちなら、うっかりして流され(かかっ)たら、すぐに島に戻れるように舟を漕ぐだけの心得と体力があったと思われるが、仮に、流されてやむなく八丈島に接岸・上陸し、暮らすことになったとしてみよう。

かれらは、土器や石器などは積んでいなくても、網と錘(土錘)、そしてモリやヤスなどの漁具を積んでいただろうと思われる。そして、八丈島でも漁撈を行ったはずだ。

だが、湯浜遺跡からは漁撈を行うための道具は出土していない。彼らは「植物採集が主な生業」であるような生活を送った。三宅島や御蔵島の人たちの事故による意図せざる渡島だったとは考えにくい。

なぜ、湯浜人は漁撈を行わなかったのか。彼らが八丈島にやってくる前に暮らしていたところが山の中で、彼らは狩猟と植物採集しかやっておらず漁撈経験が全くなかったからだろうか。それにしては、鏃が出土しておらず、それは、彼らが弓矢を使った、本格的な狩猟は行っていなかったことを示しているように思われる。

湯浜人は狩猟も行わなかった

最も不思議なことは、石器の原材料として、非常に貴重な黒曜石を持っていたにも関わらずそれを使った形跡がないことである。そしてそれと関連することだが、石器は存在するが、森林の伐採や木材加工、住居のための掘削などに使用する道具だけで「彼らの労働用具は極めて単純な対象---だけのため」のものだった。槍の穂先や、(魚を突く)モリの出土も報告されていない。石器は「同年代に比定される内地の縄文時代前期の様相とは著しく異なっている」。

これらのことからは、彼らが漁網を編む技術も、先端を鋭く尖らせた石器(尖頭器)を製作する技術ももっていなかったと推測されるだろう。

また、土器は「いずれも脆く」また「器形は厚手の丸底深鉢形土器」で「無文」だといい、製作技術の稚拙さをうかがわせる。土器類が「本土の縄文文化には認められない土器群と考えられる」とされているのは、当時の本州各地の様式にしたがった製作技術を持っておらず、土をこねて形を作り焼く、という土器製作の基本的なことしか知らなかったからではないだろうか。

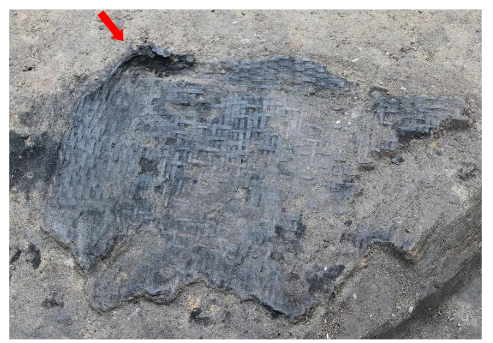

右の図は「丸底深鉢形土器」を示すために掲げたもの。

そして、これらのことから、さらに、上陸した者の中に、石の鏃や槍の穂先などをうまく作るだけの技術をもった大人が存在しなかったか、あるいは大人はいたが、けがを負っていたか病気で自らの手で道具を作ることができない状態にあり、石器も土器も子供たちが作ったのではないか、という推測が生まれる。

手を使えないか、体を動かせない唯一の大人に代わって、10歳程度までの子供たちが、大人の口頭での指示、指導にしたがって、これまでやったことのないことを初めて試みたとすれば、漁網を作ることができず、石器類も、木を伐り、土を掘るといった単純な作業を行うためのものしか作ることができず、土器は作ることは作ったが、脆弱で無文様のものしか作ることができなかったとしても不思議はない。

「野焼き(縄文土器の焼成)」 《わ!かった陶芸(明窓窯)》 https://blog.goo.ne.jp/meisogama-itaによれば、

土器は粘土で形を作った後、十分に乾燥させてから焼いて完成となる。縄文時代には窯がなかったので、「野焼き」といわれる焼成方法で焼き上げた。

温度が高いほど土器の強度は増し、壊れにくくなる。しかし急に温度を上げるのではなく、400℃程度までは、6時間以上かけゆっくりと焼く。その後燃料を増やして温度を上げる。

縄文時代には、おそらく水蒸気の出方を見るなどして温度を判断しただろう。

また、野焼きは、火災を避けるため、住居から離れたところで行なわれたはずだ、という。

だが、そうだとすると、唯一の大人が体を動かせない状態で、火加減を見てやることができなければ、適切な焼成はできなかっただろう、と思われる。

また、野焼きにはたくさんの燃料が必要で、そのために多くの人手が必要だった。「女子供だけでは無理なので、男手が必要だった」という。この薪を集める労働をできたのが子供だけだったら、焼成が十分になされなかった可能性がある。

こうしたことが、土器が「脆かった」ことの原因になったのではないだろうか。

また、彼らが狩猟を行なった形跡がないのは、槍や弓矢を製作できなかっただけでなく、上陸直後には、野生動物を追いかけ、あるいは待ち伏せて仕留めるだけの運動能力と体力を有するだけの年齢に達していなかったためではないかと考えられる。

しかし数年たって10代後半になっても、彼らはまともな狩猟具を手にすることも大人から狩猟方法を学ぶこともできなかったので、結局のところ、「植物採集が主」とされている生活に終始したのだろう。

かれらは縄文時代前期の親たちが有していた生活を支える技術を受けつぐことのできないまま、あたかも、旧石器時代の初期に逆戻りしたかのような状態におかれたと言えるだろう。

男女の混じったこどもたちであったとすれば、やがて子供もうまれたであろう。だが、住居跡が三つあるとしても、上陸後しばらくたってから子供が生まれて三つの住居が必要になったというよりも、はじめから、住居を三つ必要とする人数、例えば10人以上が上陸したとも考えられる。

そして、始めから10人以上が上陸したとすれば、彼らは丸木舟に乗ってきたのではなく、筏に乗ってやってきたと考えられる。丸木舟は5~6人しか乗れず、その後島で暮らしていて人口が15人程度まで増えたということは、彼らの栄養状態からして、難しかっただろう。

ジュール・ヴェルヌの『15少年漂流記』では、15人の少年たちは、漂着した島で 2年間すごすが、彼らが乗っていた船には、「2か月分の食料をはじめとして、ピストル、猟銃、散弾銃、信号弾、大砲などの武器、通信用ラッパ、望遠鏡、ゴムボート、寝具などが積み込まれていた。その他、大工道具、針や布、図書室の本がぎっしりと詰まっていた」ので、困窮することは全くなかった。

しかし八丈島の少年たちの生活は 縄文社会から、初期旧石器時代に逆戻りさせられたと同じことで、ゼロから道具を作って自然と戦わねばならなかった。 働けない大人に代わって子供たちが未熟なやり方で作った石器を使って、木を伐り、土を掘って、雨露を防ぐ掘っ立て小屋を作った。弓矢や槍などを製作することはできず、狩猟を行う道具も技術もないまま、植物採集でかろうじて飢えをしのぐだけの生活を送った。

十分な栄養を摂ることはできなかったから、子供が生まれても生育できた割合は低く、この集団の人口が増えたとしても遅々としていただろう。上陸時とあまり変わらないか、むしろ一人二人と人口を減らしつつ、「居住期間が100年以内」とされる、短命な歴史を残したのではなかろうか。

ただし、彼らが上陸してから数年ないし数十年後に、鬼界カルデラの超巨大噴火が起こった可能性がある。もしそうなら、噴火で生じたアカホヤ降灰で島の植物が少なくともその年は全滅し、一切、食料を得られなかったという可能性もあり、かれらは餓死してしまった、ということも考えられなくはない。

こうして湯浜人は丸木舟ではなく、筏で八丈島に着いたと考えられるが、筏は舵が利かない。筏で三宅島・御蔵島から八丈島に向かって、意図的・計画的に出航するということは到底あり得ない。つまり、湯浜人が筏で到着したとすれば、かれらは意図的・計画的に島に渡ってきたのではなく、偶然に漂着したのだ。

この節の最初の箇所で、八丈島の月桃は東南アジアを原産地とするもので、その種子が黒潮に乗って八丈島に流れついたとも考えられると述べたが、それと同様、八丈島に最初に到来した人間である湯浜人は、北部伊豆諸島を経由し、黒潮を横断して、意図的・計画的に渡島したのではなく、黒潮に乗って偶然に「漂着」したのだと考えられる。

そして、黒潮に「乗って」来たとすると、おそらく本土中央部ではなく、紀伊半島や、四国など西の方から、流されてきたのだと考えられる。しかし広い太平洋を漂流した後で、八丈島に流れ着く可能性はどれくらいあるのか。この点については、第5節で、黒潮の流路について詳しくみるので、そこで述べる。

筏による漂流ということについては、同じく第5節で、詳しく説明するつもりだが、たとえば、西日本の海岸に住んでいた人々が、津波に襲われ、住居ごと海に流された。近くに浮いていた漁撈用の筏に乗って助かったが、沖まで流され、黒潮によって八丈島まで運ばれた、あるいは何らかの理由で、住んでいた場所を変えようと筏を使って、岬の先端を回ろうとして、誤って沖に流されてしまい、やはり黒潮によって八丈島に運ばれた、というようなことが考えられる。

江戸時代200年間に御前崎から西の海上でしけに遭い、舵がきかなくなった大型帆船が、200隻も八丈島に漂着しているという事実がある。紀伊半島の南部を流れる黒潮は高い割合で八丈島を通過するのである。

第6節ではこうした黒潮の流路を調べ、本州島西部から漂流した筏が八丈島に漂着する可能性が十分にあることを示す。

湯浜人が神津島産の黒曜石を持っていたことは、彼らが本州中部から意図的・計画的に八丈島へと南下したということの論拠にはならない

ところで湯浜遺跡から出土したものの中にいくつかの黒曜石が存在し、いずれも神津島産であることが確かめられている。湯浜人が神津島産の黒曜石をもって八丈島に上陸したということは、彼らが八丈島への移住を目指し、移住先での石器製作のために、途中で神津島に寄った、ということを示しているのではないか。もしそうだとすれば、湯浜人が黒曜石を持っていたことは、かれらが意図的・計画的に八丈島に渡島したことの証拠になるように思われる。

だが、すでに述べたことだが、三宅島あるいは御蔵島から八丈島に渡るには筏では無理で丸木舟を使わざるを得ず、しかも凪の時に限られていて、上陸時に黒曜石を除いて無一物の状態だったことの説明がつかない。

もし、天候急変で丸木舟が転覆して、舟に積んでいた道具を失ったとするなら、黒曜石があったのにどうして上陸後に、鏃や槍などの道具を作らなかったのか、上陸した5,6名は屈強な漕ぎ手だったと考えられるが、なぜ彼らは狩りや漁に使う道具を作らず、植物採集の生活に甘んじたのか、が分からない。

湯浜人の遺物の中に神津島産の黒曜石が存在したからといって、それは、かれらの航海が八丈島への移住をめざした意図的・計画的ものであったことの証拠にはならない、と考えるべきである。

また、湯浜人が黒曜石を持っていたことは事実だとしても、必ずしも、彼らが、伊豆半島など本州中央部から出航し、伊豆諸島北部の島を伝って、計画的に八丈島に渡ってきたということを意味してはいない。というのも、神津島産の黒曜石は日本各地で広く使われていたからである。

第4節 神津島産の黒曜石は本州中央部だけでなく広く各地で使われてい

小田の2015年 『黒曜石分析から解明された新・海上の道-列島最古の旧石器文化を探る④-』によれば、「本州中央部山岳地の長野県矢出川遺跡の細石刃文化(約1万4,000年前)の黒曜石製石器に、200km以上も離れた太平洋上の神津島産(恩馳島)が多数確認され----ている」という。

そして、 武蔵野台地の旧石器時代遺跡から確認された神津島産黒曜石使用の最古の例は、東京都府中市武蔵台遺跡の立川ローム第Xa文化層(約3万2,000年前)の資料であり、

「縄文時代になっても、神津島産黒曜石は伊豆諸島の全島嶼遺跡や本州島に運ばれ、約5,000年前の縄文中期には関東・中部地方の太平洋岸を中心に、伊勢湾や霞ケ浦沿岸、さらに日本海側の能登半島へと本州中央部約200km範囲に分布した」という。

旧石器時代から縄文時代へ、地層、遺跡、

「立川ローム層第Ⅹa文化層」という語が出てくるが、この語の正確な意味が分からない。そこで少し調べた。

小田静夫『立川ローム第X層文化について―列島最古の旧石器文化を探る②―』2013.5、および小田静夫『考古調査ハンドブック⑨ 旧石器時代』ニューサイエンス社、平成26〔2014〕年5月によると、

武蔵野台地は基盤層の上部に「関東ローム」と呼ばれる火山灰層が厚く堆積しており、下から、多摩ローム(約40万~13万年前)、下末吉ローム(約13万~8万年前)、武蔵野ローム(約8万~4万年前)、立川ローム(約4万~1万5,000年前)の4つのローム層が堆積している。

『ハンドブック』図32「武蔵野台地の遺跡と編年」、図34「野川遺跡の層準と文化層」によれば、野川遺跡ではローム層の厚さは5mほどで、その下は武蔵野礫層という砂利の層になっているようだ。

「武蔵野台地の一般的な遺跡を発掘すると、表土(耕作土、近・現代)、黒色土(近世~古墳時代)、黒褐色土(弥生~縄文時代)という---遺物包含層が1m程度堆積している。そしてその下には、---「関東ローム層」が2m~3m近く堆積し、---基層である礫層や粘土層となっている。その中で旧石器時代の遺物が発見される層準は最上部の立川ローム層である」という。

また、1969・70年に実施された調布市、三鷹市、小金井にまたがる野川遺跡の発掘調査により、

第I層=表土(耕作土)、第Ⅱ層=黒褐色土で縄文時代までの遺物包含層の下、第Ⅲ層からが褐色の立川ローム層で、このローム層には第Ⅲから第ⅩⅢ〔13〕層までの13枚の自然層が重なっているが、

このうち第Ⅲ層から第Ⅷ〔8〕層までの堆積層中に10枚の文化層が存在し、旧石器時代の遺物・遺構が包含されていることが確認されたという。

そして小田は立川ローム層の年代を次のように推定している。左の竹岡俊樹『旧石器人の歴史』による図も参照

第Ⅲ〔3〕層:約13,000~14,000年前

第IV〔4〕層:約18,000~22,000年前

第V 〔5〕層:約23,000~24,000年前

第VI〔6〕層 : 姶良Tn火山灰層(AT)、約24,000~28,000年前

第Ⅶ〔7〕層:約23,000~26,000年前

第IX〔9〕層:約27,000~30,000年前

第X層上部は、約32,000~35,000年前

石器類がどの層から出土したかで、その石器文化の時代が分かるので、以下で、ローム層準で書かれた年代が気になるときには、ここを参照していただきたい。

なお、筆者には「ローム層Xa」がどこを指すのかははっきりしない。

「黒曜石の最古の例は3万2千年前」とされており、上記『ハンドブック』の図34、P134では、Ⅳ層が上から順にⅣa~Ⅳcという表記で細分されているので、X層の上部を指すのではないかと思われるが、不確かである。

なお姶良〔あいら〕Tn火山灰層(AT)とは、約2万9千年前に鹿児島湾(錦江湾)の北部姶良火山の超巨大噴火により噴出した火山灰が降り積もったもので、沖縄、朝鮮半島、青森県にまで及んでいる。

この火山灰が最初に丹沢山地で検出されたことから、姶良丹沢火山灰、あるいは姶良Tn降灰,AT降灰ともいう。Wikipediaなど参照。

さて、Wikipediaによると、人類は、猿人、原人、旧人、新人と進化した。(正確に言うと、そういう説がある。)

新人はホモ・サピエンス(現生人類)、旧人はすでに絶滅したホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人、デニソワ人)、原人はジャワ原人、北京原人などのホモ・エレクトス(直立する人)、ホモ・ハビリス(器用な人)、猿人はサルとヒトとの中間的な動物でアウストラロピテクスなどと呼ばれている。

ホモ・ハビリスは猿人と原人の中間段階とする説もある。このホモ・ハビリスが存在した時期(240万年前から140万年前)にヒト属は石器を使用し始めたようだ。

日本に原人が存在したことがあったかどうかは明らかではないが、旧人は存在したようである。(のちにふれる。)

日本では、2000年前くらいから鉄がつかわれるようになったが、それまでは石器が使われていた。

小田『ハンドブック』によって、以下概観する。稲田孝司『遊動する石器人』岩波書店、2001、も参照した。

旧石器時代の前期は約260万年前から約20万年前までの時期であり、打ち欠いた石の中心部(核)を使う石核石器を使用していた。

地域によって異なるが約200万年前から約5万年前までが中期旧石器時代、約5万年前から約1.3万年前までが後期旧石器時代である。

中期には原石周辺部を薄くはぎ取って二次加工して使う剥片石器が使われた。

日本の後期旧石器時代は、姶良火山噴火の時期をはさんで前半期と後半期に分けられ、前半期、3.5万年前~2.8万年前には石刃技法が発達した。 長さが幅の2倍以上ある薄く鋭い石の剥片を石刃(せきじん)bladeと呼び、あらかじめ円筒形ないし円錐形に調整し〔手を加え〕たサヌカイトや黒曜石などの石材から、剥片を連続的に剥がしとって、石刃を作り出す方法を石刃技法と呼んでいる。(稲田による)

後半、2.8万年前から1.6万年前には、この石刃の様々な箇所に刃潰しを行なって調整したナイフ形石器が盛んに生産されたが、

後半、2.8万年前から1.6万年前には、この石刃の様々な箇所に刃潰しを行なって調整したナイフ形石器が盛んに生産されたが、調整の仕方にバリエーションがあり、東山型、杉久保型、茂呂型、国府(こう)型などと石器が出土した遺跡の名を取って呼ばれている。

1.6万年前~1.4万年頃の期間は、旧石器時代から新石器時代への過渡期(あるいは中石器時代)で、幅1センチ長さ5センチ以下の小さな石刃、すなわち細石刃の登場で代表される。

1.4万年前から1.1万年前の時期は、縄文時代「草創期」とほぼ重なる。「草創期」に続く6千年前ぐらいまでが「縄文早期」で、八丈島に湯浜人が漂着したのは早期の後半ごろ7千300年前頃である。

YouTubeで、研究者が黒曜石で製作したナイフ型石器で肉塊を切る動画をみたが、岩石を割って作った剥片が非常に鋭利で、現代の剃刀あるいは刺身包丁などと比べて少しも劣らぬ、鋭い切れ味を示していた。

こうした鋭い刃物を作るための石材として「黒曜石が代表的だ」と稲田は言う。

小田『黒曜石分析から解明された新・海上の道-列島最古の旧石器文化を探る④-』によれば、

酸性火山で作られる高温高圧のマグマが地表ないし地上近くで急冷するときに「黒曜石」が生じる。 黒曜石は火山ガラスで、割れ口が鋭く、また加工し易い美しい石材で、他の石材(チャート、砂岩、安山岩)に比べて群を抜いて優れた岩石である。

特に細かい整形を必要とする両面加工の尖頭器〔槍先〕や矢につける「石鏃(セキゾク)」、また鋭い刃が要求されるナイフ形石器、スクレイパーなどに多用された、という。

黒曜石の産地は日本中に80か所あるが、先史時代の遺跡がすべて黒曜石産地の近くにあったわけではない。

旧石器時代の人々が最初に石器を製作したときには、近所で入手できる石材を使ったに違いない。

ところが、上でふれたように、府中市武蔵台遺跡の立川ローム第Xa文化層(約3万2,000年前)から出土した黒曜石の資料11点を、X線分析法によって分析した結果、1点が神津島、7点が和田峠、1点が麦草峠の産であることが判明した。和田峠、麦草峠はともに長野県である。

すでにこの時代、武蔵野台の旧石器人は、直線距離で200㎞以上離れた場所の石材を使っていたのである。

そして、神津島産黒曜石は3万年以上前の関東地方で使われていただけでなく、

「約1万2,000年前の縄文時代になっても、神津島産黒曜石は伊豆諸島の全島嶼遺跡や本州島に運ばれ、約5,000年前の縄文中期には関東・中部地方の太平洋岸を中心に、伊勢湾や霞ケ浦沿岸、さらに日本海側の能登半島へと本州中央部約200km範囲に分布した」と、小田は言う。

旧石器時代人の黒曜石を求める行動

黒曜石ばかりでなく、ほかの石材も含め、旧石器時代の人々が石器づくりのために材料の石をもとめてどのような行動をとっていたかについて、稲田のいうところを聞いてみよう。

稲田によれば、南関東、千葉県北部に広がる下総台地上の遺跡からは、近くの河原などで入手できるチャート〔堆積岩の一種で、硬くて摩滅に強い岩石〕のほかに、信州産、箱根産、神津島産の黒曜石が見つかっている。旧石器時代後半には、黒曜石製の石器が半数以上占めるケースも目立つ。

また、伊豆・箱根の黒曜石産地に近い静岡県東部の愛鷹(あしたか)山から箱根山西山麓にかけての遺跡では、石器・剥片類の60%~80%が黒曜石で占められている。

蛍光X線分析法による原産地推定で、伊豆箱根系が92%で、残りの8%は100㎞以上離れている信州系であった。遺跡によっては90%以上が信州蓼科産で占められているケースもある。

つまり、愛鷹山山麓や伊豆・箱根地方の人々は、近くで黒曜石を入手できるにも関わらず、かなりの量の信州産黒曜石を併せて使っていたという。

同じ黒曜石といっても産地により少しずつ品質/性能が違っているようである。長期遊動の際に長野の原産地で発見したのだろうが、そちらの方がすぐれていたにしても、拠点の伊豆の野営地にまで運んでくる必要はあったのだろうか。

岩石は重い。中くらいの西瓜くらいの岩石でも30キロくらいあり、両手で持って10mも歩くのがやっとだ。

背負子のようなものを使うか、獣皮の袋に入れて肩にかけたかして、複数が交代しながら運んだのだろうが、薄い獣皮製の「靴」で道のないところを、山の斜面を上ったり、下りたりしながら運ぶのは大変な労力を要したはずだ。

稲田は、南関東の各集団が遊動中に伊豆・箱根地区で黒曜石を発見し、(再び)採集のために出掛けた折に、そこに暮らす人々に出会い、彼らから信州産を分けてもらうようになったのではないか、という。

つまり伊豆・箱根地区の人々は、自らも信州産を使っていたが、南関東の人々に譲渡すために、余分な量を信州から運んできていたと、いうのだ。おそらくそうだろう。

しかし、そもそもなぜ、彼らは、遠隔地で見つけた、(現代のハイテク機器をつかって成分を調べなければ違いの分からないような)性質・性能にわずかの差しかないものを、余分に本拠地まで運んだのか、そして、そこにたまたまやってきた南関東のよそ者にそれを分けてやることになったのだろうか。

稲田によると、天竜川沿いの磐田原台地の遺跡群では、信州や伊豆・箱根の黒曜石産地までの距離が武蔵野台地の人々とほぼ同じでありながら、ほとんど黒曜石を使っていなかった。

磐田原台地の人々は、北へ150㎞ほどの信州の黒曜石産地にも、また東へ100㎞ほどの伊豆箱根地区にもほとんど行かなかった。

稲田は「黒曜石の獲得は、自由な交換や交易に基づく経済行為の結果というよりも、押しなべて集団関係の結びつきの成果と言うべきだろう」と、磐田原台地の集団と伊豆箱根地区の集団との間の部族的関係が弱かったことが前者が黒曜石を手に入れることのできなかった原因だとしている。

稲田は、南関東では多くの河川が台地を開析〔侵食により地形面を細分化〕しているが、この小河川にそって複数の集団が遊動生活を送っていて、リーダー格の集団を中心に部族的関係を結んでいた、という。そしてこのような集団の間では黒曜石の入手、分配の仕組みが進んだというのである。

この考えには異論があるようだ。小野昭は「遺 跡分 布 か らみ た 旧石 器 時 代 の社 会―ナイフ型石器群を例とした分布の減少と実体」《第 四紀 研 究 (The Quaternary Research)》 26(3)January 1988 で、稲田の、(東京小平市にある)鈴木遺跡の黒曜石保有率が、野川流域の遺跡群全体に比べて高いことから、鈴木遺跡と他の武蔵野台地の集団の関係を主従関係にある とみなし、武蔵野台地の諸集団は単一の機構を形成していたという、想定に異を唱えている。

また、稲田は鈴木遺跡を100か所を越えるブロックからなる大集落・拠点集落と見るが、ブロックはひんぱ んな移動 あるいは定期的 回帰 の累積化 の結 果 と理 解 しなけれ ばな らない、という。

こうした異論の当否は別として、黒曜石の流通が、すべて、全く知らぬ者同士の偶然の出会いの際におこった交換の結果だと考えることもできず、普段の日常生活において多少でも交流のある人々(の集団)の間の関係を考えざるを得ないだろう。

磐田原台地の集団と伊豆箱根地区の集団あるいは信州の集団との間についてはそうしたつながりが薄かった、というのであれば、その通りだと思うが、しかし、それが磐田原台地の集団が黒曜石を利用しなかったことの説明になるのかと言えば、そうとも思えない。

黒曜石を利用しよう(したい)という動機が欠けていたから他の集団との結びつきをもとめなかった、とも考えられるからである。

むしろ、次のように考えられないか。集団によっては、黒曜石の優秀さを知ったとしても、それまで使ってきた石器による現在の生活にさほど不便を感じていなければ、あえて離れたところの他集団との関係を深める努力をしようと思わないだろう。

新しい物、新しい生活をとくにもとめない「保守的」な集団があり、また絶えず新しくすぐれたものを手に入れようとする「進歩主義的」な集団もあっただろう。集団が日常生活にたいして、また他の集団との関係に対して有する姿勢に、保守的か進歩主義的かの違いがある。

在地石材に黒曜石が存在しなかった場合、多少でも進歩主義的傾向があり、他の集団と関係を持つことに積極的な/消極的でない集団は、(同様に)敵対的でない/友好的な姿勢を持った他集団と出会った場合に、その人々が持っていた黒曜石に興味を示し、試しに使ってみたいと思い、何かと交換に少し分けてもらっただろう。

その黒曜石が優れていることがわかったら、その在処につれて行ってもらうように頼むか、時々あるいは恒常的に譲ってもらえるように交渉しただろう。

このような集団があちこちにあり、黒曜石の交換・交易の仕組みを発達させたと思われる。

こうした関係が何十年、何百年あるいは何千年か続く間に、神津島産あるいは和田峠・霧ケ峰産の黒曜石が本州中央部から、他の地域に広がったと思われる。そして、西のほうでは、東海、近畿にとどまらず、西日本全域に広がった可能性があると、私には思われる。

縄文時代の黒曜石の分布

ところで、稲田が、上で書いたような武蔵野台地など関東の集団や愛鷹山山麓、そして伊豆箱根地区の集団などの黒曜石に対する関わり方について述べているのは、立川ローム層のⅥ層ごろ(2万4千年前頃)のことである。

他方、湯浜人が八丈島に漂着したのは、縄文時代早期の終わりごろ、7千3百年前ごろのことであり、時期的に1万6千年~7千年の開きがある。このころにも神津島産の黒曜石は用いられていたかどうかが問題になるかもしれない。

稲田(図66。p99)によれば、黒曜石の使用比率は立川ローム層第Ⅶ~Ⅵ(2.5万年前から2.4万年前)以降急増し、また第Ⅲ層上層(1.2万年前)以降、つまり、縄文時代草創期以降、急に減少している。(この本の刊行は2001年12月である。)

稲田(図66。p99)によれば、黒曜石の使用比率は立川ローム層第Ⅶ~Ⅵ(2.5万年前から2.4万年前)以降急増し、また第Ⅲ層上層(1.2万年前)以降、つまり、縄文時代草創期以降、急に減少している。(この本の刊行は2001年12月である。) 稲田は縄文時代についての黒曜石の流通や利用のされ方については触れてはいないが、この図からは縄文時代には黒曜石使用比率が(少なくとも関東では)大きく減少したように見える。

関東や中部地方など黒曜石産地の近くでの流通が減少すれば、近畿・東海などでも同じように減少するか、あるいはもっと減るだろう。その場合には、近畿・東海地方への神津島産黒曜石の広がりを予想することはできなくなる。

しかし、杉原重夫、小林三郎 「考古遺物の自然科学的分析による原産地と流通経路に関する研究-神津島産黒曜石について」(明治大学人文科学研究所年報,48,2008.2.28)では、むしろ縄文時代に黒曜石の利用が拡大した、とされている。

この論文によると、相模野台地、武蔵野台地、下総台地などの後期旧石器時代の遺跡から出土する黒曜石は箱根産、天城産、信州産が多く、「神津島産黒曜石を出土する旧石器時代の遺跡数は必ずしも多くない」。

他方、 神津島産黒曜石は「相模野・武蔵野台地とも,Ⅲ層段階〔1.4~1.2万年前〕で出土数がかなり多くなる」。「立川ローム層最上部〔=Ⅲ層〕で神津島産黒曜石の出土が著しい傾向は、下総台地でも認められる 」。

縄文時代の早期~前期になると、房総半島、三浦半島などの遺跡で、神津島産黒曜石は80%程度であった。

相模湾北岸地域では、縄文時代草創期〔約1万6000年~1万2千年前〕、早期、前期〔約7000年~5500年前〕の遺跡で「神津島産黒曜石の出土が目立ち、なかには全試料のほとんどが、神津島産黒曜石で占めるところもある」。

東京湾北岸地域では、縄文時代前期の遺跡に、「神津島産黒曜石の産出が著しい」。下総台地では、縄文時代草創期以降に神津島産黒曜石がみられるし、早期以降に神津島産黒曜石の優勢な遺跡が出現し、前期末では神津島産黒曜石の占有率が著しく高くなる」という。

また、杉原重夫・金成太郎 〈研究報告〉「静岡県、休場遺跡出土黒曜石製遺物の原産地推定一神津島産黒曜石の利用について」明治大学博物館研究報告 第15号、2010年3月 によると、

沼津市愛鷹山南麓に休場(やすみば)遺跡という、旧石器時代末期、およそ1万年前ごろつまり縄文時代早期の遺跡があり、黒曜石製の遺物が出土している。ここから出土した黒曜石製遺物551点のうち判別した479点の推定原産地は

神津島に属する恩馳島産が466点、信州和田峠系などが16点、伊豆柏峠産が2点で、97.3%が神津島産と判定された。

そして、この論文では愛鷹山南麓、相模野台地、武蔵野台地でほぼ時期を同じくして広く神津島産黒曜石が利用されるようになるとし、この時期に、それ以前の時代と比較して流通システムがより確立したと考えられる、という。

こうした杉原らのより新しい研究にもとづく説明によれば、縄文時代早期、つまり八丈島に湯浜人が漂着した時期には、神津島産黒曜石が少なくとも関東地方では広く流通していた。

池谷信之「旧石器時代の神津島産黒曜石と現生人類の海上渡航」安斎正人編『理論考古学の実線 Ⅱ実践編』同成社、2017によると

2000年以降に、愛鷹山麓で高速道路建設に伴う大規模な発掘調査が本格化し、多くの遺跡から神津島産黒曜石が出土したこと、またこのころから関東地方で「全点分析」が多くの遺跡で試みられるようになり、池谷らの蛍光X線だけでなく、より「分解能に優れた中性子放射化分析」による検証なども行われた結果、推定が正しいことが何度も確かめられた。

こうしたことから、神津島産の黒曜石が後期旧石器時代初期に海を越えて南関東に搬入されていたことは確かな事実と考えられている。(ただし、のちにふれる懐疑論もあるという。)

そして、池谷の調べでは、神津島産黒曜石の出土例は武蔵野Xa層からⅨ層段階に集中し、その後急激に減少するが、供給が完全に途絶えることはなく細石器段階(1.6万年~1.4万年前)に至るまで間欠的に、続いた、とされる。 そして、杉原らの調査結果からは、細石刃段階移行、縄文時代草創期から早期に神津島産黒曜石の利用は再び盛んになり、その後も黒曜石利用は続いたと考えられる。 稲田の『遊動する旧石器人』の刊行は2001年12月であり、杉原らの研究論文の発表は6年以上後であり、その間に研究が進んだのだろう。以下では、杉原らの説明に従って、縄文時代早期の黒曜石分布状況についての議論を進めることにする。

東海地方における石材利用と黒曜石の分布

さて、縄文時代早期、神津島産黒曜石の使用は関東地方では、盛んに広がっていた。では近畿から西の方ではどうだったか。 適当な参考書を見つけることができなかったので、岐阜、愛知、三重、3県の遺跡発掘調査報告書に当たって、石器の出土状況を調べてみた。

もし、湯浜人が伊豆半島など本州中央部から、伊豆諸島を伝って、八丈島に渡ったのではなく、太平洋岸に住んでいた人が何らかの原因で沖に流され黒潮に乗って漂流した結果、八丈島に着いたのだとすれば、そして彼らは神津島産の黒曜石を持っていたのだから、彼らが住んでいた地域に神津島産の黒曜石が広がっていたはずである。

神津島産黒曜石は本州中央部より西、少なくとも静岡県の西半分以西の、伊勢湾周辺、紀伊半島、そして四国、さらに九州の太平洋岸の地域のどこまで広がっていたのだろうか。

小田が何も言っていないのだから、おそらく、伊勢地方(三重)よりも西では神津島産黒曜石は(2.15年段階では)見つかっていない/いなかったのだろう。

だが、たとえば、岐阜県の西部で福井県、滋賀県と接する(揖斐川町)藤橋村地区戸入村平遺跡では長野県の霧ケ峰産の黒曜石の他に、神津島産と柏峠(伊豆)産の黒曜石が出土している。

しかし、そもそも直線距離にして2百数十㎞も離れた近畿地方にまで、神津島産黒曜石が広がったこと自体が不思議に思われる。

そして 大阪と奈良の県境の二上山(*)は、黒曜石に匹敵する石材であるサヌカイト産地である。そしてまた瀬戸内・香川の金山(かなやま)でもサヌカイトを産出する。実際、関西地方出土の石鏃の多くはサヌカイト製である。また島根の沖の隠岐諸島では黒曜石を産する。多くはないが隠岐産の黒曜石も使われている。

(*)二上山(にじょうさん/ざん)は、大阪平野と奈良盆地を隔てる生駒山地の南部にある。二上山の北西6~7kmのところには藤井寺市があり、市には次の節でふれる国府(こう)系文化・瀬戸内技法集団の残した国府遺跡がある。

そこで、奈良・大阪から西の地域では、滋賀と三重の間の鈴鹿山地、あるいはその南に連なる布引山地を越えて、東の神津島産黒曜石、あるいは信州産の黒曜石を手に入れようという動機が存在しなかったか小さかったと考えられる。

西日本では、神津島産の黒曜石も信州産の黒曜石も必要なく、したがって広がらなかったと考える人もあるかもしれない。

しかし、当時の人々は、現代人のように旅行の途中で店を利用して食事をしたり弁当を買ったりすることはできず、狩猟・採集によって食料を調達しつつ移動したのであり、そのための道具である石器とその補充のための石材を常に携帯する必要があった。

人々の移動があれば、それに伴って、必ず石器と石材も移動したはずである。場合によっては石器・石材の交易目的の移動もあっただろう。

また、行く先々で知らない集団同士が出会ったとき、場合によっては争いになったかもしれないが、仲良く応対することができ、持ち物の一部をプレゼントし合うというようなこともあっただろうし、東から西へと遠距離遊動する集団は、西の地域を通るときに、「通行料」代わりにするため、関東の優れた黒曜石を余分に携帯し、地元の集団にプレゼントしたかもしれない。

そして、実際、旧石器時代の末頃、様々な集団が、東日本から関西へと移動し、また関西の集団が関東へと移動している。

瀬戸内技法・国府系文化集団の移動

竹岡俊樹『旧石器時代人の歴史』講談社、2011年 によると、旧石器時代に大阪・藤井寺市の国府(コウ)遺跡をはじめとする多くの遺跡を残したホモ・ハイデルベルゲンシス〔日本型のネアンデルタール人〕集団が存在した。

彼らはAT降灰期(約2万9千年前~2万6千年前)以前からサヌカイトの一大産地である香川県の国分台周辺で、瀬戸内技法と呼ばれる方法で国府系ナイフ型石器を作って暮らしていたが、AT降灰期後、長期遊動・移動を活発に行い、国府系文化は、北は福島県にまで及び、西は九州に及んだ。

左の国府型ナイフ型石器の写真は<Web風土記藤井寺>「国府遺跡」https://www.ne.jp/asahi/fudoki/fujiidera/06)bunkazai/2)kou-iseki/kouiseki.html による。

左の国府型ナイフ型石器の写真は<Web風土記藤井寺>「国府遺跡」https://www.ne.jp/asahi/fudoki/fujiidera/06)bunkazai/2)kou-iseki/kouiseki.html による。このHPの著者は 「瀬戸内技法の特徴は、〔第一工程で作った盤状の剥片を翼状破片に加工する〕第2工程にあります。翼状剥片を一定の厚みで連続的にはぎ取っていき、それをナイフの素材とするものです。---- 翼状剥片を連続的にはぎ取っていく技法は、サヌカイトという石が持つ独特の割れ方をよく知っていて確立された技術だと考えられます。---

サヌカイトの最大の特徴は、何と言ってもその堅さにあります。私もサヌカイトの塊を砕いた経験がありますが、なかなか大変な思いをしました。鋼鉄製のタガネを当ててハンマーでたたくのですが、簡単には割れません。尖っていたタガネの先がすぐに丸くなりました。

鉄器も無い時代に古代人はどうやってサヌカイトを割ったのだろうかと、思わず彼らの智恵を尊敬しました。サヌカイトが持つ独特の割れ方を知っていなければ、連続的に翼状剥片を作ることなどとても無理なことです。」

と書いている。同ページの他の図を参考にすると写真のナイフ形石器の長さは5センチくらいのようだ。

竹岡によれば、この瀬戸内技法集団は、移動先で出会った文化を取り入れ変容し、「類国府系文化」と呼ばれる先土器文化を各地で残した。また一部は時を経て再び瀬戸内地方に戻った、という。

この人々は移動先の文化(主に石器製作法である)を模倣・吸収したとされているから、関東地方では黒曜石も使用したに違いない。したがって「類国府系文化」を持つ一部の集団が関西地方に回帰したときに、黒曜石をもって来た可能性があるだろう。

「矢出川技法」による細石刃石器群の広がり

堤 隆「後期旧石器時代の石器群 と寒冷環境への適応戦略 」『第 四 紀 研 究(The Quaternary Research)』42 (3),2003によると

信州、野辺山の矢出川(やでがわ)遺跡の旧石器人は近くの八ヶ岳・麦草峠の黒曜石を用いたほかに、30㎞ほど離れたところにある和田峠などその他の場所の(より良質の)黒曜石を用いていた。

また、矢出川遺跡からは後期旧石器時代の最終末期に位置づけられる細石刃石核が出土しており、石器の中には200km離れた神津島産の黒曜石が多数ある。

この地域で製作された尖頭器(槍の穂先)は100km以上離れた関東地方の諸遺跡に搬入された。また、矢出川集団は、それまで一般的だった「原料補給型」ではなく、完成品または半完成品を移動の先々に持ち込むという「製品補給型のシステム」を作ったともいう。

後期旧石器時代の後半期末葉には列島全域において細石刃石器群が広がった。北海道から東北日本を中心に「湧別技法」による北方系の細石刃石器群が展開した。

他方、「湧別技法」と対峙するように 「矢出川技法」による細石刃石器群が 西南日本に広がった、という。

堤にしたがうと、矢出川集団は和田峠周辺で製作した尖頭器などの石器を関東地方に供給しただけでなく、

堤にしたがうと、矢出川集団は和田峠周辺で製作した尖頭器などの石器を関東地方に供給しただけでなく、関東地方で展開したのと同様の新たな供給システムを作って、中部地方以西の西南日本へも細石刃石器群を供給したと思われる。

黒曜石で製作された石器もあり、出土した石材には信州産・和田峠系の黒曜石ばかりでなく、

神津島産の黒曜石も多数あったとされているから、神津島産黒曜石製石器の完成品あるいは半完成品が中部以西の地域に分布した可能性も十分にあると思われる。

湧別技法集団の細石器刃文化の広がり

稲田によれば「本州・四国・九州の細石器刃文化は約1万4000年前に円錐形・角柱形細石器核をもつ石器群が出現して始まる」。

そして「円錐形・角柱形細石器核を持った文化は本州北端まで波及したらしい。このあと北海道から湧別技法を持った細石器刃文化が南下し、結果として、〔湧別技法の〕北東日本・石器人文化と、円錐形・角柱形細石器核とそのあとに現れた船野型細石器核が主体となる南西日本細石器文化が、関東・中部地方を境にして対峙するような形勢になる」という。

だが、湧別技法集団の細石器刃文化は関東・中部地方の北東側に広がり、南西日本には及ばなかった。東海・近畿以西の西南日本には矢出川技法による細石器刃文化が広がった、というのではなく、湧別技法集団は日本海を主な植民領域としつつ、関東地方にも中部山岳地方にも進出した。

湧別技法集団は「長距離の回帰遊動を行ない」、さらに日本海沿岸部をたどって山陰地方から中国山地に植民領域を形成した。そして山陰地方の拠点となったのが岡山県の恩原遺跡1・2だ、と稲田は言う。

だが、円錐形・角柱形細石核の石器群は黒曜石あるいはチャートを主な石材とするが、湧別技法集団は、進出先においても、石器・剥片類の80%以上に最初の植民地であった東北地方日本海側特産の珪質頁岩を用いている、とされている。

すると、湧別技法集団の南西日本への進出があったからといって、ただちに、中部山地(信州)産の黒曜石が、そしてそれに交じって神津島産の黒曜石が南西日本に搬入されたと推定することができるわけでもないようだ。

ただし、中部山岳地域のいくつかの遺跡ではたしかに、湧別技法による黒曜石やチャートなど在地の石材で製作された細石器刃が出土していて、これら遺跡の場合には湧別技法集団は本拠地に回帰せず、在地石材に順応して住み着いたのだろう、と稲田は言う。

では、いったん在地石材に順応して住み着いた湧別技法集団は、もうそれ以上遊動・移動しなかったのだろうか。もし彼ら(の一部)が東海・近畿地方に遊動することがあったなら、信州や神津島産の黒曜石は関西にも搬入された可能性があるといえるのではないか。

そして実際、上峯篤史・大塚 宜明・金成 太郎 「滋賀県大津市真野遺跡の旧石器―湧別系細石刃核をふくむ資料群の発見」『旧石器考古学』82,2017は

琵琶湖南西岸の真野遺跡から出土した「細石刃核は黒曜岩〔=黒曜石〕製で、しかも湧別系の技術的特徴を備えていた。

これは近畿地方における細石刃関連資料に一事例を加えるだけでなく、湧別技法を携えた東北日本系細石刃石器群の南下と山陰地方への「植民」、近畿地方への遊動(稲田 1996)を物語る」という。

滋賀県の平成5〔1993〕年度から平成8年度にかけての調査で 縄文時代早期中葉を主体とする土器や石器が出土していたが、上峯ら執筆者がすべての石製資料をつぶさに観察した結果をこの論文にまとめた。

黒曜岩製遺物は細石刃核一点を含め12点あり、蛍光X線分析装置を用いた原産地推定で、11点は隠岐系または壱岐系で、1点は信州産、西霧ケ峰系または和田峠・鷹山系と判定された。

黒曜岩製以外の石器の多くはサヌカイト製で大半は二上山産だが、金山(*)産のものも混じっている。ほかにチャート製の石器もある。細石器刃石器群に属する資料は黒曜岩製及びチャート製の12点あり、湧別技法によるものである、という。

(*)金山(かなやま)は香川県坂出市南西部にある。この北東5~6㎞に瀬戸内技法集団の拠点、国分台がある。

一方、1981年頃、鳥取県境に近い岡山県北部の恩原高原で遺跡が発見されたが、その後、詳しい発掘調査の結果、3万年前にさかのぼる台形石器群、2万年以上前のナイフ型石器群とともに、18,000年~16,000年前の層から、湧別技法による細石器刃石器群が出土している。日本旧石器学会HP>「日本列島の旧石器時代遺跡>「恩原1・2遺跡」(執筆者は稲田。)

こうして、旧石器時代末期から縄文時代早期にかけて人々は、西へも東へも移動・遊動しつつ、行く先々の地で様々な石材を採取し、利用していた。

黒曜石の産地が存在しない近畿・東海地方で、盛んに中部・関東地方の黒曜石が使われており、神津島産の黒曜石を使っている遺跡も存在するなら、そして、岐阜・三重両県と滋賀県との県境をなしている伊吹山地と鈴鹿山脈―その鞍部に本州の東と西を分けると考えられている関ケ原がある―で本州の西と東が完全に分断されており、人々の往来・出会い・交流が全くなかったというのでないならば、この山地の西側にも神津島産黒曜石が持ち込まれた可能性がある、と私は思う。そして琵琶湖南東部の真野遺跡は、すでに関西地域に属する。

そこで 東海地方、岐阜・愛知・三重の3県(*)の遺跡で、どのような石材が使われていたのか、そして神津島産の黒曜石がそこにどれくらい入っているかを確かめてみた。

(*)東海地方というとき、普通は静岡を含むようだが、ここでは静岡は中部地方とする。また三重は近畿地方に数えられることもあるようだが、ここではこの3県を「東海地方」とする。)

<奈良文化財研究所>「全国遺跡報告総覧」により、県ごとに、「旧石器」&「縄文」などをキーワードにして検索した。調査報告書が刊行されている遺跡の数は非常に多いが、目を通すことのできたものは pdf 化されていてWeb上で閲覧できるものに限られている。

目を通した報告書は各県で10数点であり、ごく一部に限られているが、大体の傾向は分かったように思う。検索した遺跡調査報告書の抜き書きを末尾にまとめて掲げた。

岐阜県の遺跡における石材利用と黒曜石

「3県の遺跡地図」を参照していただきたい。図は、国交省中部地方整備局の「伊勢湾環境データベース」の地図を利用し、G1~M16など遺跡番号を書き込んだ。まず岐阜県から見ていく。

岐阜県は、北部の飛騨山地で、東の長野県、北の富山県に接する。この地域にある5つの遺跡(G1~G5:クリックで参照)では、出土している縄文早期の石器の素材は、下呂石、チャートが大半だが、黒曜石が15%ほど使われている。

チャートはいずれの遺跡でも近くで比較的簡単に採集できるようだが、下呂石を取るためには飛弾市付近から直線で50㎞以上離れた南の(下呂市)湯ケ峰まで行かねばならない。

黒曜石産地の分析は行われていないため、神津島産が混じっているかどうかは分からないが、多くは信州産と考えられる。黒曜石が採取できる和田峠周辺までは直線で100㎞ある。

岐阜県のほぼ中央部関市武芸川(むげがわ)町の岩井戸岩陰遺跡(G6)の出土石器の大半はチャート製で、前を流れる武儀川(むぎがわ)で調達可能。半径10㎞以内で採取できる安山岩・頁岩などが一定量出土している。 また サヌカイト製や下呂石製石器が少量出土している。下呂石産地の湯が峰までは直線で50kmくらいか。

サヌカイトは岐阜県内では産しない。少量の石を入手するために大阪と奈良の境にある二上山(直線距離で約140km)まで出かけたとは考えにくいので、産地に近いところをテリトリーにしている他の集団から譲り受けたのではないか。

下呂石は旧石器時代から利用されていたが、流通・交易が盛んになったのは縄文後期以降だという。(→川添和暁「縄文時代後晩期における剥片石器石材についてー尾張・三河地域の剥片石核類からー」愛知県埋蔵文化財センター研究紀要第17号、2016.5 )

福井、石川との県境にある岐阜県西部徳山ダム水没地区のはいずめ遺跡など3遺跡(G7、G8)では、チャート、砂岩など、近くで採集できる石材が主に使用されている。しかしいずれの遺跡からも黒曜石製品が1点ずつ出土している。

産地分析は行われてない。信州産ではないかと考えられるが、もしかしたら神津島産かもしれない。いずれにしても、ほかの集団から譲り受けたと考えられる。

だが、同じ徳山ダム水没地区にある戸入村平遺跡(G9)でも、石鏃349点のうち、徳山地域で手に入りやすいチャート製が312点で圧倒的に多いが、サヌカイト、下呂石、黒曜石など遠隔地の石材も少量ながら存在する。

この遺跡から出土したサヌカイトと黒曜石については藁科が分析を行っていて、11点の黒曜石のうち、信州産が9点(霧ケ峰が8点、和田峠が1点)、神津島産が1点、伊豆・柏峠産が1点だった。サヌカイト25点は、判別不可を除き、ほとんどが二上山産、2点が金山産だった。

調査報告書の著者は、黒曜石もサヌカイトも少量であり、「この遺跡に住んでいた人々が直截採取してきたとは考えにくい。何らかの交易によってこの地にやってきたものと思われる」という。

滋賀県との県境、関ヶ原町の小関御祭田遺跡(G10)は縄文中期の遺跡だが、1979年と1997年の2回調査が行われ、それぞれ225点、175点の石器が出土、チャートが89%と82%、サヌカイトは6.1%と2.8%、黒曜石は2回とも1.7%で、チャート使用が断然多いこと、黒曜石が数点あることがはっきりしている。1997年の調査で出土した黒曜石は藁科の分析で信州霧ヶ峰産と分かっている。

愛知県との県境にある野笹遺跡(G12)は縄文中期の遺跡だが、「使用石材は、下呂石229点(76.4%)、サヌカイト11点(3.6%)、黒曜石1点(0.3%)、チャート50点(16.7%)安山岩9点(3.0%)で、下呂石が圧倒的に多い」。

野笹遺跡を同じ時代の小関御祭田遺跡と比べると、下呂石を多く使っているのは、産地に30㎞ほどと比較的近いためだろうか。藁科の分析で、すべて下呂産である。おなじく藁科の分析で黒曜石はすべて信州霧ヶ峰産であった。

このように、岐阜県内の遺跡で出土した石器の石材の種類については大まか見たかぎりでは、各遺跡の近くで採れるチャートの使用が多いが、やや足を伸ばした所(50㎞程度)に行けば入手できる下呂石がかなりつかわれている。また、遠方(100㎞以上)の信州産黒曜石もある程度使われている。そしてごく少量だが、伊豆地方あるいは神津島産の黒曜石が混じっている。

徳山ダム水没地区の遺跡、また関ケ原地区の遺跡では地元産のチャートの他に、西と東の遠隔地のサヌカイトと黒曜石が使われていた。

この地の遺跡を残した人々は、すでにその地域にほぼ定住していたと考えられ、それら少量の石材を自ら遠隔地に出掛けて直接採取していたとは考えにくく、遺跡調査書の著者が述べているように、何らかの交易によって持ち込まれたのかもしれない。

だが、「交易」が石材の採取・運搬を専門に行う集団の存在を含意するとすれば(小田静夫「黒曜石分析から解明された新・海上の道」など)、必ずしも交易によるものではなく、東西に長距離遊動していた集団が、行く先々の地に住む人々との摩擦を避け、スムーズに通行・通過するための、「通行料」のようなものとしてプレゼントすることを前提に、携帯していた余分の石材や石器を、通過地域に住む人々に渡したこともあったのではないだろうか。

そして、細石器刃や石鏃など小型の石器や優れた石材の小さな礫はさほどかさばらず持ち運びに適していただろうし、黒曜石はわずか数グラムでも受け取った人々に宝物のように珍重された可能性がある。

例えば、次の節でふれる川向東貝津遺跡A1の発掘調査書 p197、図3-26「縄文時代の石器5-1」には、151番から164番までの黒曜石製石鏃の図が載っているが、

幅は1センチ程度、長さが2センチ以下、厚さは2~3ミリで、黒曜石の比重は2.4なので、重さは1個せいぜい1グラムで、1円玉と同じくらいの重さと思われる。

北海道で見つかった霧ケ峰産の鏃は0.8グラムだ。また高知県四万十市十和(とうわ)地区の遺跡から出土した矢尻は、0.1から0.2グラムだ。十和村埋蔵文化財発掘調査報告第6集、高知県幡多郡十和村 川口新階遺跡、轟遺跡、中亀越遺跡、小ノ田・カミヒラ遺跡、今成遺跡、上広瀬遺跡、広瀬遺跡」2004.3

100個くらいプレゼント用に余分に持って旅をしても負担にはならなかったと思われる。

愛知県の遺跡における 石材と黒曜石

愛知県の北東部に位置し、長野県と境を接する北設楽郡設楽町にある川向東貝津(かわむきひがしかいつ)遺跡(A1)では、2010年の調査に続く2015年の調査で、後期旧石器時代から縄文時代草創期の膨大な石器群が出土した。

後期旧石器時代の細石器文化として分類できる遺物が130点あり、下呂石(?)、チャート、溶結凝灰岩、安山岩などの石材に交じり、黒曜石も2点あった。

また縄文時代の石鏃21点は下呂石、黒曜石、安山岩、溶結凝灰岩で、石錐2点は黒曜石製。削器4点はチャート、安山岩、楔形石器は溶結凝灰岩、黒曜石など。

出土した黒曜石82点は、蛍光X線分析により、原産地の推定が行われ、ほとんどは長野県産であった。長野県には4か所の産地があるが、そのうちの和田峠系-2の産である。北設楽郡からは直線距離でほぼ120kmである。また神津島産が3個あった。

同じ設楽郡の市場口遺跡や上品野遺跡など3遺跡(A2~A4)からも、黒曜石製の石鏃、石錐、等が出土しており、産地分析の行われた3遺跡に関しては、何れも信州産であった。

また、設楽町に隣接する豊根村域にある茶臼山遺跡は、昭和 36・38(1961・1963)年に組織的に発掘調査された、愛知県を代表する後期旧石器時代遺跡である、という。

高見俊樹「茶臼山遺跡」(Communications of thePalaeo Perspective 旧石器時代研究への視座 Vol.2、2020)によると、「関東地方〔の岩宿遺跡〕以外で初めて発掘調査され、日本列島における旧石器時代の存在を確固たるものにした重要な遺跡 」で、「大量の出土遺物の多くは、黒曜石製の剥片である 」とされている。

産地の分析は行われていないようだ。川向東貝津遺跡出土の石器と同様、茶臼山遺跡出土の黒曜石の多くは信州産かもしれないが、そうだとすると前者の場合同様、いくつかは神津島産も混じっている可能性がある。

愛知県南東部、静岡県に接する新城(しんしろ)市にある、石座(いわくら)神社遺跡 (A5)からは、後期旧石器時代から縄文時代早期に属する遺物が多数出土している。

石鏃、石錐などの石材は熔結凝灰岩、凝灰岩21点、黒曜石、安山岩、下呂石、チャートなどである。エネルギー分散型蛍光X線分析装置による 分析結果によると、多くは信州産及び信州産?であるが、神津島産?が3個あった。?マークがついているのは被熱して領域が幾分ずれることによるものである。 また、伊豆・箱根系のものはなかった。

新城市、岡崎市の3遺跡(A6~A8)から多数の黒曜石製遺物(石器と剥片)が出土しているが、いずれも信州産であった。

岡崎市の車塚遺跡(A9)、豊田市の坂口遺跡(A10)出土の黒曜石は産地分析が行われていない。

豊田市の水汲遺跡(A11)から出土した石材は、3県の中でも最も多くの黒曜石をふくんでおり、 黒曜石205、安山岩1391、下呂石268、サヌカイト4、チャート1201、片麻岩34、溶結凝灰岩360、その他で計3516だった。(長田、第23表)

黒曜石202点の産地分析結果は星が塔192、小深沢6、神津島3、不明1だった。(同、第24表)

星が塔遺跡は信州下諏訪町。小深沢は国土地理院の地図にも地名が載っていないが、中村 由克「和田・鷹山地域の黒曜石河川礫の分布調査」<資源環境と人類 第 5 号> 2015 年 の図2によれば和田峠の西側、すぐ近くにある。

こうして、愛知県内の遺跡からも、黒曜石製の石器が出土しており、その産地は信州である場合が多いが、また時々神津島産も混じっている。そして、産地分析が行われていないケースも多い。分析が進めば、神津島産黒曜石の愛知への分布がより一層明らかになる可能性がある。

三重県の遺跡における 石材と黒曜石

三重県は私がWebで発掘調査報告書を直接閲覧できた14の遺跡においては、縄文時代早期の鈴山遺跡(M1)と宮の前遺跡(M5)の2遺跡以外、黒曜石出土はなく、石材はチャートかサヌカイトでほとんど占められていた。宮の前遺跡(報告書は1995刊)では、サヌカイト製の石鏃が4個、黒曜石の二次加工有剥片、ほかに黒曜石石核1点が出土しているが、この報告書の著者によると「縄文時代に黒曜石の三重県下への搬入は、無いことはないが極めて珍しい」 という。

しかし、宮の前遺跡より20年ほど後で調査の行われた菰野町の鈴山遺跡(報告書は2018年刊)では、石材の割合は、サヌカイトが大半を占め、次にチャート・下呂石・黒曜石の順に多い、としている。

石鏃1点の他16の薄片資料の黒曜石産地はエネルギー分散型蛍光X線分析装置による元素分析 で、産地の判明した12点は、いずれも信州産であった。

三重県の遺跡はほぼ北から番号順にならべてある。菰野町は三重県では岐阜県との県境の町いなべ市の南隣にあり、岐阜県境まで15㎞ほどと近い。このことが鈴山遺跡での黒曜石資料16点の出土を説明しているのかもしれない。

つまり三重県北部の地域は、岐阜県、および愛知県と接している。この両県の遺跡の多くでは、信州産の黒曜石が使われていた。したがって、三重県北部の遺跡の人々はこれら両県の人々と交わる機会があり、これらの人々を通じて黒曜石を入手することができた。(言うまでもないが、山や川は人々を遠ざける境界になったとしても、県境は、この時代の人々にとっては全く存在していない。)

あるいはまた、岐阜や愛知の人々は専門集団によらず、各遺跡ごとにあるいはいくつかの遺跡がまとまってチーム作って派遣、信州産黒曜石を自前で採取していた可能性があるが、鈴山遺跡でも自前で採取に出かけていたかもしれない。

ただし、中野山遺跡(M2、縄文早期)は四日市市北山町にあり、こちらは菰野町よりも岐阜と愛知に近いが、こちらでは黒曜石の出土はない。存続した時期が同じ「縄文早期」で、鈴山遺跡と同じころに存在していたならば、中野山遺跡の人々は「保守的」だったのかもしれない。

他方、県南部の櫛田川沿岸の遺跡(M9、粥見井尻遺跡)や、多気郡、度会(わたらい)郡など、三重県南部の宮川流域のいくつか遺跡では、宮川周辺で採取できるチャート製の石器がほとんどである。

だがまた、黒曜石製石器はないが、チャートの他にサヌカイトを使った石器を出土している遺跡も多い。 山籠遺跡(M5)から出土した石鏃10点はすべてサヌカイト製、松阪市の山添遺跡(縄文前期,M7)、 鴻の木遺跡 (縄文早期、M8)では、石鏃の大部分がサヌカイト製である。

西出遺跡(M6、安芸アゲ郡美里村、現在津市美里町)からもサヌカイト製品が出土している。三重県埋蔵文化財調査報告 92-4、「西出遺跡・井之広遺跡」1990によると、この遺跡の遺物は「段階の異なる押型文土器が混在状態で出土しており、一括性のある遺構の認定が行なわれていない」という。

だが、三重県HP「続・発見三重の歴史」第86話(2008/2/8)「広域交流の証しが出土―縄文時代早期の津市・西出遺跡 」(三重県史編さんグループ 田中喜久雄))によると、

西出遺跡は「押型文(おしがたもん)土器」が出土していることから「7,000年~8,000年前の縄文時代早期のものであることが分かる。---鏃(やじり)などの石器類はごく少量だったが、大阪・奈良県境の二上山(にじょうざん)産出のサヌカイト製のものが含まれていることも分かっている。地図で見ると、西出遺跡と神宮寺遺跡のある交野市との間は直線距離で約60㎞、二上山とは同じく 約60㎞の距離がある。おそらく木津川から服部川流域を伝って美里村に達したものと推測される」という。

西出遺跡から神宮寺式押型文土器が出土していることから、この形式の土器の製品が大阪交野(かたの)市の神宮寺から西出に運ばれたか、あるいは土器製作様式が西出に伝授されたかしたことが推測される、というのだ。

三重県内にはサヌカイト山地はなく、美里町に住んだ人々は「直線距離で60km」、川沿いに行ったとするとおそらく100㎞以上あったのではないかと思われる二上山まで行ってサヌカイトを採取していた。

他方、交野から二上山までは直線距離で30kmほどと比較的近い。神宮寺遺跡に住んだ人々も、当然、二上山に行ってサヌカイトを採取していただろう。

両地区の人々が、それぞれサヌカイトを採取するために同じ場所を訪れ、そこで出会ったことがきっかけになって、両地区の人々の交流が始まったのかもしれない。

あるいは二つの地区の集団は、この時期には離れた場所で暮らしていたが、もともと同じ祖先をもつ集団で、交流は以前からあったのかもしれない。

しかし、いずれにせよ、三重県側の西出遺跡の人々は二上山に時々出かけてサヌカイトを採集し(場合によっては、田中の示すような道で神宮寺に行き神宮寺の人々が余分に採集しておいたサヌカイトを譲り受け)、石器製作に用いていた。

西出遺跡の他にも、鈴山遺跡や松阪市の2遺跡(M7とM8)では、主としてサヌカイトが使われており、三重の人々が二上山に出掛けて直接採取していたか、あるいは、その付近の人々から譲り受けるかしていたことは確かで、三重に住んでいた人々は奈良・大阪から西に住んでいる人びととの出会い・交流の機会があったことは確かと思われる。

他方、内垣外(うちがいとう)遺跡(M10)は宮川中流域に位置し、出張(でばり)遺跡(M11)はその上流3㎞にある。この両遺跡では、数個のサヌカイトや頁岩製のものをのぞき、すべてチャート製であり、近くの川から採集されたと考えられる。

また伊勢市の万所(まんじょ)遺跡(M14)は宮川河口から9㎞上流の遺跡だが、やはり、チャート製石器と石核、剥片など合わせて20点近くが出土している。ほかには数点の砂岩、泥岩などの石器、2点のサヌカイトの剥片が出土している。

縁通庵(えんつうあん)遺跡とアカリ遺跡(M12)は櫛田川中流域の河岸段丘上にある。前者は石鏃17点のうち2点のみチャートで他はすべてサヌカイト。後者は石鏃16点のうち2点がチャート、1点が石英で、他はすべてサヌカイト、というふうに遠隔地産と思われるサヌカイトが多用されている。

以上は、私自身がWebで閲覧可能な発掘調査報告書(の一部)に当たって調べた、三重県の旧石器時代末から縄文時代にかけての遺跡における、石材使用のあり方及び黒曜石の有無に関する報告である。

三重県北部の一、二の遺跡では信州産の黒曜石が見つかっており、東の愛知・岐阜の人々とまた信州の人々との交流が想像された。サヌカイトも使用しており、関西との交流も推測される。

中南部の遺跡では宮川などで得られるチャートかまたは遠隔地の二上山のサヌカイトが使われていた。 西出遺跡では遺物の土器から、(二上山のサヌカイトを介して)大阪の人々との交流があったことがわかった。

他方、私がウェブサイトで発掘調査書に直接あたって調べた限りでは、三重県中南部の遺跡では黒曜石の出土は報告されていなかった。

しかし、愛知県の水汲み遺跡(A11)にふれたときに参照した長田、水汲み遺跡調査報告書の第Ⅶ章第3節「水汲み遺跡の位置付け」の「第24表 愛知・岐阜・三重における黒曜石分析一覧表」によれば

多気郡多気町の新徳寺遺跡、多気郡度会町の上ノ垣外(うえのがいと)遺跡、三重県志摩市の長尾遺跡 で黒曜石石鏃、剥片が合わせて38点出土しており、いずれも明治大学の杉原と金成により産地の分析が行われている。

それによれば15点は信州西霧ケ峰産、8点が神津島恩馳島産、3点が信州・星が塔産で、11点が判定不可だった、という。

この南伊勢おける黒曜石の出土に関連して、その搬入路の考察、および伊勢・志摩地方から熊野灘沿岸部への黒曜石分布の可能性について、節を改めて述べることにし、ここまでの岐阜県、愛知県、および北部三重県の遺跡における石材と黒曜石についてのサーヴェイのまとめを行っておきたい。

確かに、黒曜石は中部地方から岐阜、愛知、三重に広がってきており、一部は関西地方に数えられる滋賀県に分布していた。滋賀の真野遺跡では信州産の黒曜石が出土していた。

岐阜や、愛知の遺跡、そして三重北部の遺跡では、近くで安山岩やチャートなど石材が容易に手に入る場合にも、多くの遺跡で、近隣で採れる石材に満足することなく、サヌカイトや黒曜石など、遠隔地のものも含め、様々な石材を利用していた。

三重の遺跡では、北の愛知、岐阜に近い地域の遺跡(とすぐ後でふれる南の多気郡や志摩など一部の遺跡)で黒曜石が使われていたが、三重全体では、黒曜石はあまり使われていなかった。しかし、多くの遺跡で地元で採れるチャートに劣らずサヌカイトが使われており、奈良・大阪との交流が盛んにおこなわれていたことは確かだ。

黒曜石は、大部分、信州産のものであったが、そこには、しばしば、神津島産が混じっており、信州産黒曜石が東海三県にとどまらず、関西にも搬入されているとすれば、同じように神津島産の黒曜石がその中に交じって関西に分布している可能性がある。

以上が、岐阜、愛知、および北部三重の旧石器時代末から縄文時代早期にかけての遺跡から出土する黒曜石とそれ以外の石材の状況であり、またそこから言える関西への黒曜石の分布可能性である。

南伊勢における神津島産黒曜石の出土と紀伊半島南岸への黒曜石分布の可能性

しかし上で、愛知県の水汲み遺跡(A11)にふれたときに参照した、長田、水汲み遺跡の調査報告書の第Ⅶ章第3節「水汲み遺跡の位置付け」の「第24表 愛知・岐阜・三重における黒曜石分析一覧表」によれば、

多気郡多気町の新徳寺遺跡、多気郡度会町の上ノ垣外(うえのがいと)遺跡、三重県志摩市の長尾遺跡 で黒曜石石鏃、剥片が合わせて38点出土しており、明治大学の杉原と金成による分析で、15点は信州西霧ケ峰産、8点が神津島恩馳島産、3点が信州・星が塔産で、11点が判定不可だった、という。

縄文早期の北勢(北部伊勢)の遺跡では黒曜石が見つかっているが、亀山市(M4)、津市(M5)から南では見つかっていないか、「無いことはないが極めて珍しい」とされていた。

ところが、やや離れた、南勢の伊勢湾出口に近い志摩市や多気郡の遺跡で黒曜石が出土しているのだ。これらの黒曜石は、どうのような経路で搬入されたのだろうか。もし北部から陸路で搬入されたとすれば、途中の中部伊勢の他の遺跡からも黒曜石が出土しそうなものである。

水汲遺跡について長田は「豊川上流部での溶結凝灰岩や長野県産の黒曜石の利用」、「三河山間部との交流の深さ」、「長野県域との関係の深さ」について触れている。

もし、神津島産黒曜石を交えた信州産黒曜石の水汲み遺跡への搬入路の一部に豊川が使われていたとすれば、同じ舟で渥美湾から三河湾に出、渥美半島北岸を西に進み、伊勢湾出口を横断して伊勢市付近に舟を着け、荷の黒曜石を陸揚げしていたことも考えられる。

実際、長田友也は「東海地方における峰一合遺跡」(「下呂ふるさと歴史記念館開館 40 周年記念事業シンポジウム 縄文・峰一合遺跡の時代の再検討」2012)で、

縄文時代前期後半の住居跡と炉跡について、東日本地域に特有な諸磯式と西日本に特有の北白川下層式の区別を行ない、東海地方東部、岐阜県中津川市の遺跡などは諸磯式の影響が強いのに対して、西端の徳山ダム関連遺跡では北白川式の影響が強い。

だが「東海地方の南西部にあたる三重県南部ではやや異なった状況を示して」いる。松阪市山添遺跡では諸磯式住居形態を示しているとともに諸磯式の土器群が出土している。

また、装身具であるけつ状耳飾は岐阜県飛騨地方に集中しているのに対して、愛知・三重など東海地方南部では出土は低調である。愛知では三河山間部で出土し、三重では中南部の伊勢平野~志摩半島に集中している、という。

(けつ状耳飾りはそれまで用途が不明であったが、藤井寺の国府遺跡から、人体骨とともに、頭部両側にこの飾りが一緒に出土したことによってはじめて耳に着ける飾りであることがわかったという。写真は前出<Web風土記藤井寺>「国府遺跡」)

(けつ状耳飾りはそれまで用途が不明であったが、藤井寺の国府遺跡から、人体骨とともに、頭部両側にこの飾りが一緒に出土したことによってはじめて耳に着ける飾りであることがわかったという。写真は前出<Web風土記藤井寺>「国府遺跡」)こうして長田は 岐阜・愛知の東部と三重南部との「海浜部を介した交流」「沿岸ルート」の存在を推定する。長田は具体的にその海浜部の名を挙げていないが、豊川河口付近から渥美湾に出て、伊勢湾口を横断する航路以外にないと思われる。

したがって、南伊勢における黒曜石の出土に関してもおなじように、渥美湾から沿岸ルートにより伊勢南部にもたらされた可能性がある。

さて、この黒曜石搬入路についての想定の当否はともかく、南勢に黒曜石が分布していたことが確かめられた。

すると、伊勢湾口を出て大王崎を回った熊野灘沿岸域にも、神津島産を含む黒曜石が伝わっている可能性がある、と思われる。

大王崎を回ってすぐのところに英虞湾があり、その最奥部の標高10mほどの丘陵上に「次郎六郎東遺跡」がある。三重県埋蔵文化財調査報告書145、1996。付近には旧石器時代から縄文時代にかけての遺跡が集中しており、海岸線には縄文時代の遺物散布地が点在している。

報告書著者は、付近の内陸にも遺跡が存在するが「海岸線に集中するのは、山と海の迫る志摩地域の海岸線地形が、食料の採取にとってより好都合であったためと考えられよう。このように、志摩地域、特に大王町域では、縄文時代以前にまで遡る人々の生活の痕跡を数多く見出すことができる」という。

ところで、海岸地帯に人々が居住し始めるのは旧石器時代末期以降のことである。それまでは山中で遊動しながら行う「狩猟採集生活」が主であった。

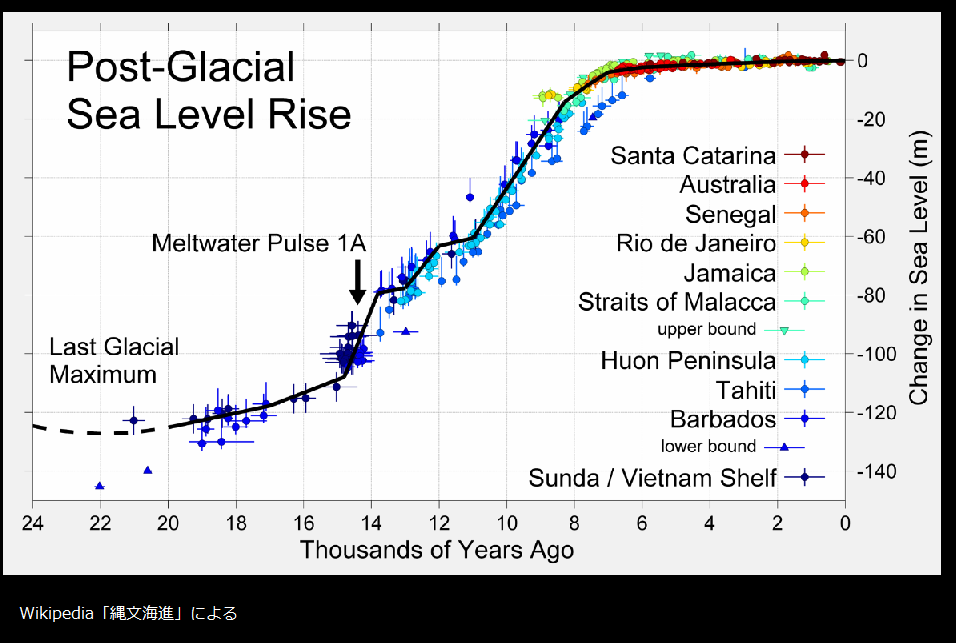

だが、縄文早期、およそ1万1千500年前から7千年前ごろにかけて、海面は50m以上上昇した。9千年前頃からでも20m以上、8千年前ごろからでも7千年前までに10m以上上昇し、もっとも上昇した時期には現在よりも5~6m高くなった。縄文海進である。左図参照。図はWikipedia「縄文海進」による。

旧石器時代にも海辺に住み、漁撈で生活していた人々がいたことは確かで、縄文期にはそのような人々の数が増えた。

旧石器時代にも海辺に住み、漁撈で生活していた人々がいたことは確かで、縄文期にはそのような人々の数が増えた。縄文前期〔6千年前から5千年前、縄文早期の次の時期〕は気候が温暖化し海進がピークになる。

列島各地沿岸で漁場が形成され活発に漁撈が行われた。

前出、山添遺跡調査報告書(M7)では「縄文時代前期集落の傾向と特徴」という箇所で、安定した食料資源を背景に、前期以降に定住性の度合いが高くなる条件が整ったとし、三重県において確認された遺跡の数を時期ごとに分けて示している。

三重県では延べ、49遺跡が検出されており、草創期遺跡は1遺跡,2%、早期は7遺跡,14.3%、前期は3遺跡で6.1%、中期は17遺跡、34.7%、後期は16遺跡、32.7%、晩期5遺跡、10.2%である。

そして、三重県の近隣地域、近畿や東海地方においても同様の傾向であることがわかっている、という。

海岸に住んでいた人々はおそらく、たいてい標高3~4m程度のところで暮らしていただろうが、海進とともに海岸線は後退しただろう。

人々は海面が上昇するのにつれて次第により標高の高いところに住居を設けるようになっただろう。縄文早期末、約7,000年前に海岸にあった住居は、今は水深10mの海底に沈んでいるだろう。

英虞湾は、航空写真で見ると海底が見えるほど非常に浅い。次郎六郎遺跡付近の海岸線には多くの遺跡が存在するという。この英虞湾の中、そしてその少し沖の海底には縄文早期以前の遺跡が遠浅の海の中にたくさん沈んでいる可能性がある。

そして同じことが尾鷲付近のリアス式海岸地域に関して言えるし、また、紀伊半島南部、和歌山の新宮付近から田辺にかけては、湾の大小によらず、船をもやうことができ漁撈による生活が可能な湾・入江のある所では、同じように考えることができるはずである。

南伊勢への黒曜石搬入は(豊川を経て)渥美湾から船で行われた可能性がある。同じく海上ルートで、信州産黒曜石と神津島産黒曜石が南伊勢から紀伊半島南岸に分布した可能性があると私は思う。

ただし、Wikipedia「和歌山県」によると「縄文時代の遺跡が百数十カ所見つかっている。しかし、発掘調査はほとんど行われていない」という。

和歌山県南部に黒曜石が分布しているかどうかは当面は分からない。

後の第6節「湯浜人は黒潮に乗って西日本(東海地方以西)からやってきた」で、私は湯浜人は海岸地域に暮らしていた人々で、津波に襲われて沖に流されたか、居住場所を変えようと筏で移動中に誤って沖に流されたという考えを述べる。

ただし湯浜人は神津島産の黒曜石を持っていたという条件が付いている。これまで見てきたように愛知・岐阜・三重には神津島産黒曜石が分布していたことは確かめた。

したがってこの3県の海岸地域に住んでいた人々は湯浜人の候補である。また三重南部から熊野灘沿いの和歌山へも海上ルートでの黒曜石の分布が考えられるので、紀伊半島南部もまた、候補地である。

そして東の方では、渥美半島から御前崎付近までの海岸地区もその候補に入れられる。だが黒潮本流の流路から考えると、伊勢湾周辺と紀伊半島南岸の地域がはるかに有力な候補であると思われる。

そして、黒潮流路からすれば四国太平洋岸も、あるいは九州南東部も候補地に入れるべきだ。

四国高知・太平洋岸の遺跡における石材、そして黒曜石分布の可能性

関が原から西が関西圏とすれば、上では、滋賀県にまで、信州産の黒曜石が分布していること、つまり関西圏にも信州産黒曜石が分布していることを確かめた。そして岐阜や愛知などの遺跡で確かめたことだが、信州産黒曜石が出土しているところではまた少量ながら神津島産の黒曜石も出土しているということ、信州の黒曜石産地から伊豆・箱根方面及び南関東へと黒曜石が運ばれており、同じルートで逆に神津島産、伊豆箱根山の黒曜石が信州へと搬入されていて、信州から岐阜・愛知への黒曜石搬入には神津島産も含まれていることが多いことを確かめた。

また、旧石器時代の末期、類国府系集団が関東地方から瀬戸内地方へと回帰したこと、それに伴い関東地方の黒曜石が関西、瀬戸内海に搬入された可能性があることについて触れた。

そして、堤により矢出川集団の関西への広がりについて、また、稲田により湧別技法集団が日本海側から山陰を通って中国地方に「植民」した動きについて述べた。(滋賀の真野遺跡はその経路にあたっていた。)

では大阪平野や瀬戸内の低地からはどんな遊動・移動が見られるだろうか。

木 村 剛 朗「高知 県の縄文遺跡 とその文化」『第 四 紀 研 究 (The Quaternary Research) 31 (5)』1992、によれば、

高知 県における縄 文遺跡 は、 170ヵ 所が明 らかになっており、南西部に特に多い。 この地域は四万十川が内陸 山地 を貫流 し、 沿岸部 は リアス式海岸 を形成す るな ど、当時の人々にとって自然環境に優れていた。

四万十川流域 の河岸段丘上 や海岸 の海岸段 丘上 に見出されている遺跡からは、後期旧石器時代の石器、縄文時代草創期の土器、槍先型尖頭器、弓矢の鏃として使われたと考えられる小型有舌尖頭器が出土している。

縄文早期にやや増加した遺跡からは、尖底土器や石鏃の他、多種の石器が出土しているが、石鏃には、チ ャー ト・サ ヌカイ ト・姫島産黒曜石が使われている。

縄文早期にやや増加した遺跡からは、尖底土器や石鏃の他、多種の石器が出土しているが、石鏃には、チ ャー ト・サ ヌカイ ト・姫島産黒曜石が使われている。姫島産黒曜石製石鏃の出土量 は南西部が圧倒的 に多 く、 足摺半島南端部に所在 する遺跡 は おび ただ しい出土量 を誇る。

この地域 が東九州地方や瀬戸 内地方 と盛 んに交流 を行 っていた ことが分かる、と木村はいう。

また、愛媛県愛南町の『愛南町史』(平成30年)によれば、愛媛県の南西端で高知県との県境に位置する愛南町では旧石器時代の6遺跡が確認されている。

僧都川下流に注ぐ和口川沿いの丘陵上にある和口西の駄馬遺跡には、瀬戸内技法による国府(コウ)型ナイフ型石器が多く出土していて、備讃瀬戸地域の人々の移住が推測されている。

和口西の駄馬遺跡の近くにはサヌカイトに似たホルンフェルス石材を産する。国府系集団が四国南西部に遊動した際に、近くの石材に注目し、ここに相当期間定着した、と考えられている。

すでに上でも述べたが、旧石器人あるいは早期縄文人の移動・遊動に際して、移動中の食料の獲得のために、あるいは行く先々で出会うそこに住む人々に通行料としてプレゼントするために、石器及び石材を携帯して移動したはずである。そして少量でも重宝される黒曜石はプレゼント用に好んで携帯されたと考えられる。途中で道具の作製にもプレゼントにも使わないまま残ることもあっただろう。

そして関東地方に遊動しそこの文化を取り入れて「類国府文化」を作ったのちに再び瀬戸内に回帰した人々があったこと、そしてその人々が関東から黒曜石を持ち帰った可能性があることにもふれた。

2.8万年前から1.6万年前には、石刃の様々な箇所に刃潰しを行なって調整したナイフ形石器が盛んに生産されたが、調整の仕方にバリエーションがあり、その一つに茂呂型のナイフ形石器がある、という。

竹岡俊樹『考古学基礎論』雄山閣、2019年によれば、茂呂型石器は、南関東では第Ⅸ層、第Ⅶ層、第Ⅳ~上層と、非常に長い期間に渡って、繰り返し出現が見られる、特殊な型をしたナイフ形石器である(p42)。

ところが第Ⅳ層(1.8~1.5万年前)の段階に、茂呂系ナイフに代わって切出し型石器を主体とする石器群が南関東に集中的にみられる。その理由は茂呂系文化に代わって国府型から変形した「疑似茂呂系ナイフ形石器」(=切出し型石器)を持つ文化が広く分布していたからだという(p68)。

当時、関東におけるナイフ形石器の素材には黒曜石が使われていた。→https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/18524/1/sundaikoukogaku_1_161.pdf.安蒜政雄「関東地方における切出し方石器を伴う石器文化の様相」『駿台考古学論集1』1975) 。

東進した国府系文化を持った人々は、サヌカイトを用いた瀬戸内技法を発揮できず、茂呂系ナイフ形石器を模倣して疑似茂呂系ナイフ形石器を作った。この疑似茂呂系ナイフ形石器が広く分布したのだという。

疑似茂呂系ナイフ形石器は、茂呂系石器に平面形は似ていても、機能的には後者よりも劣っていたという。

だが竹岡は模倣の理由はホモ・ハイデルベルゲンシス〔国府系の集団〕がホモ・サピエンスの持ち物には何らかの「呪術力」があると考えた結果ではないだろうか、という。p68

竹岡は同書のp134で、旧石器人にとって石器は単に物理的機能を持った道具であるにとどまらず、彼ら自身と一体化したものだったと言い、彼らは旧石器人に特徴的な環状ブロック群という遺跡を残しているが、そこに呪術的意味の込められた斧形石器を持ちこみ〔自分たち標識とし:須藤〕、このような環状ブロック群を自分たちが遊動した広い地域を囲むように、要所に残している。

彼らはこのブロック群で囲まれた広い領域を自分たちのものであると認識していた、斧型石器やその剥片には特別な意味があったのだ、という。

この箇所で言われている土地所有に関する呪術的観念については理解できる。しかし、茂呂系文化の模倣に関して、ホモ・サピエンスの道具をまねたのは呪術と関係があるという解釈は納得ができない。

国府系集団が、関東における素材の制限から茂呂型をまねることになった、という説明で充分理解できる。

しかし黒曜石の鋭い切れ味―これを彼らは利用できなかったようだが―は、その「黒い輝き」とともに、神秘的な魅力を感じさせたかもしれない。

http://www.hk-curators.jp/archives/2168、《集まれ!北海道の学芸員》松村愉文「黒曜石とトカチ石」【コラムリレー第43回】によると

黒曜石という語の登場は江戸時代の本草学者木内石亭が1801年に日本各地の奇岩をまとめた『雲根志』三編という書物にさかのぼる。「曜」は「耀」と書くこともあるが、ともに光り輝くという意味で、「黒曜石」には(黒く)光り輝く石という意味が込められていたと推定できるという。

また、黒曜石は北海道でアンチ(アイヌ語という)、トカチ石などと様々に呼ばれているが、黒水晶とも呼ばれていたという。

松浦武四郎は江戸末期から明治初期にかけ蝦夷地を探査し、北加伊道(のちに北海道)の名をつけたことで知られるが、『校訂 蝦夷日誌』二編には北海道内における様々な名をあげるとともに「石の裂目を見るに黒水晶の如し」と書いているという。

だが、すべての黒曜石が「黒く光り輝いている」のではなく、トカチ石は赤と黒のまだらである。(こちらの方が私には魅力的だと思われる。)

また薄墨色というか白みがかっているというか、漆黒ではないものも多くあるようだ。左の写真は、北海道の縄文前期の遺跡から出土したという長野県・霧ケ峰産黒曜石の鏃(左)と北海道産黒曜石の鏃である。どちらも「黒く輝いて」はいない。

しかし、ある黒曜石製品販売店のHPのなかの「黒曜石の魅力に関する考察」というページに、「マニアの一人である私の私見」という文が載っていて、隠岐島の原石について「およそこのように美しく気高い石があるのかと、私はその原石に見入った。」と書いている。この人は「黒く輝く」黒曜石の強いマニアなのだろう。

しかし、ある黒曜石製品販売店のHPのなかの「黒曜石の魅力に関する考察」というページに、「マニアの一人である私の私見」という文が載っていて、隠岐島の原石について「およそこのように美しく気高い石があるのかと、私はその原石に見入った。」と書いている。この人は「黒く輝く」黒曜石の強いマニアなのだろう。そして私には1万数千年以上前の人々が黒曜石に呪術力を感じたということは大いにありそうだと思われる。

わたしは、瀬戸内に戻った類国府文化を持った集団は、普段は近くの金山などで得られるサヌカイトを使ったであろうし、時には隠岐産の黒曜石も用いたかもしれない。しかし恐らく、彼らが関東からもって帰った神津島産の黒曜石は使わずに「家宝」のように大切にとっておいたのではないかと思う。

そして、その子孫の中で四国へと移動・長距離遊動しようとするものがあらわれたときに、彼らの旅の成功を祈りつつ家宝の黒曜石の一部を持たせるということがあった、と想像する。

私の想像では愛南町和口西の駄馬遺跡は終着点ではなく、しばらくここに住んだが、その後さらに高知に向かって移動・遊動した。旧石器人はまだ定着することを好まずモバイルな暮らし方を好んだと思われるからである。

彼らは途中で他の在地の集団と仲良くなり、結婚も行い、縄文人の祖先となった可能性もある。その一部は四万十川の河口周辺で漁労を行なっていた。

黒曜石は「家宝」として礫のまま獣皮の袋に入れて柱にかけられていただろう。ところが、ある日大きな津波に襲われた。

かれらがいったんは津波に呑まれながら、どうやって死なずに筏に乗り、引き波によって沖合に流されたか、そして、黒潮によって八丈島に運ばれ、7,300年ほど前に初めて八丈島に上陸した「湯浜人」になったのか、については第6節で書く。

その前に、二番目に八丈島に上陸した人々、5000年前頃八丈島にやってきてほぼ200年間暮らしたことが確かな、倉輪人がどのようにして八丈島にやってきたのかについて書く。

第5節 倉輪人の三宅島から八丈島への航海はどのように行なわれたか

湯浜人を八丈島へと運んだ黒潮はどんな流れ方をしたかを示す前に、倉輪人たちの八丈島への渡島がどのように行なわれたのかを考察したい。彼らは本州から北部伊豆諸島を伝って南下し、三宅島からおよそ100㎞離れた八丈島に渡ったはずである。そして、彼らの航海は丸木舟で行われたことは間違いない。しかし丸木舟はどれくらいの速度で航走が可能だったのか。また海がどんな状態のときに丸木舟で100kmの航海が可能だったのか。海流の方向、また、波の状態、帆を使ったとも考えられるが、風の吹き方、など様々に、考えるべき要素がある。

丸木舟の構造については、遺跡から出土したものについての考古学者の研究があり、近代の丸木舟に関してもいくつか研究があって、大まかなことは分かる。

しかし丸木舟の操縦のしやすさ/むずかしさ、波を受けたときの安定性、速度などに関しては、沖縄など南西諸島で使われている小型船について書いたものは散見されるが、現存の5,6人乗りの大型の丸木舟について書かれたものは少なく、参考にすべきものが、見つからない。

以下では、主として、2019年7月に、国立科学博物館教授海部陽介を長とするプロジェクトチームによってなされた丸木舟の実験航海の報告を参考にする。この航海は「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」によって行なわれたもので、ほぼ100㎞の幅の黒潮を横断して、台湾から与那国島に渡った刳舟(丸木舟)による航海である。

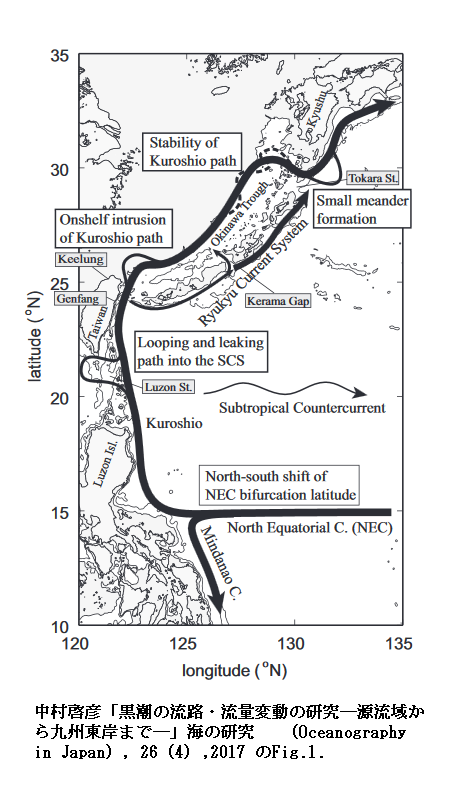

海部チームの丸木舟・スギメの黒潮横断の実験航海

黒潮は、赤道の北側を西向きに流れる北赤道海流に起源を持ち、ルソン島にぶつかった北赤道海流が二つに分かれ、その一方が最速4kt(時速7㎞ほど)で北上するが、これが「黒潮」である。黒潮はルソン海峡Luzon Straitを越えたあと、台湾東岸に沿って流れ、 与那国島など日本の先島諸島とのあいだの100㎞ほどの幅の海峡を通って東シナ海へと流れ込み、東シナ海を北上してトカラ海峡から太平洋に入り、日本列島に沿って流れ、東北地方の三陸沖に及ぶ海流である。また、黒潮は日本の本州・東海地方の沖では主流が南北に500㎞近く変動するが、台湾付近と東シナ海では安定した流路をとっている。

「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」では、杉の大木を刳り抜いて作った丸木舟・スギメによって、台湾から与那国島への、黒潮を横断する航海が行われた。

「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」では、杉の大木を刳り抜いて作った丸木舟・スギメによって、台湾から与那国島への、黒潮を横断する航海が行われた。当初は、ほぼ30時間ほどで与那国島に着くと見込まれていたが、実際には45時間かかった。

地図上の2点間を航行するときの舟の速度、おなじことだが、陸地に対する舟の速度を対地速度という。湖など静水における速度は対地速度と同じである。

他方、河川や潮流・海流のように、流れる水の上を走るときの水に対する速度を対水速度という。

対地速度=対水速度(ないし静水での速度) ± 川、海の水の流速 である。

台湾と与那国島の間の距離は約100㎞である。

スギメが、(対水速度で)平均時速3㎞~4㎞程度で走り続けることができれば、台湾東岸の最も近い場所から出航して、(海流が流れていなければ)25時間~33時間で与那国島に着くはずである。

実際には最高速度7.3㎞で黒潮が北に向かって流れている。

黒潮の速度が平均5㎞だとすれば、スギメは、25~33時間で100㎞東に漕ぎ進む間に125㎞~165㎞北に流される。

したがって、与那国島と同緯度にある与那国島から最も近い場所から出航するのでは、与那国島に到着することはできない。

こうしてスギメは、与那国島の真西から出航したのではなく、黒潮に流される分を見込んで、そこから170㎞ほど南のタイトン(台東)縣から出航したのである。航海時間が見込みより長くかかったのは、海がシケ気味で、スムーズに航行できなかったからではないか。

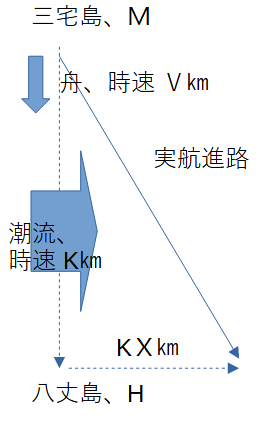

丸木舟で、三宅島から黒潮を横断して八丈島に渡る―計算

では三宅島―八丈島間の海を越えるためにはどのような航海が行なわれたであろうか。三宅島から八丈島に向かう時には、スギメの航海とは違い、黒潮に流される分を見込んで、その分、上流の場所から出航するということはできない。

黒潮の流れ方は非常に様々で、両島を包み込むように北から南に、あるいはその逆に流れることもあれば、両島の間を東西あるいはその逆方向に流れることもある。

だが、後で示すように、両島間を西から東に(あるいはもう少し正確に言うと南西から北東へと)流れることが多い。そしてこの流れ方の場合には、丸木舟を人力で漕ぐだけでは、横断はきわめて困難だと思われる。

これと比べれば、北から南に黒潮が流れている場合には、三宅島から八丈島に向かう航海は、かなり楽で、恐らく、倉輪人が最初に八丈島に渡った時には、この潮を待って渡航したと考えられる。

だが、丸木舟で伊豆諸島の北部の島々を飛び石伝いに南下しても、三宅島とその近くの御蔵島までは、比較的容易に行けるが、その100㎞先の八丈島に渡るのは、はるかに難しかったということを知るためにも、流れ方の頻度の高い、東西方向の流れの場合について、最初に考察してみる。

三宅島/御蔵島の南を黒潮が東に向かって流れていて、潮流の速度がK、舟の静水での速度(対水速度)をⅤとする。

八丈島までの航行時間をXとすると、X≒100÷Ⅴである。右図参照。

三宅島、Mから南にある八丈島、Hに渡ろうとしている。航行する時に、舳先を南に向かって走らせても、走行中に黒潮により流され、図のようにⅩ時間走った時点で、舟は島よりもKⅩ(㎞)だけ東の地点に行くことになり、島には到着できない。

スギメが、潮上にある場所(台東)から出航することができたのは台湾が大きな島だったからで、直径8㎞弱の三宅島ではおなじことはできない。出航地を選べないときにはどうするか。

流されるだろう距離だけあらかじめ潮上に向かい、それから舳先を南に向けて航行してもおなじことである。

台湾では出航地点をあらかじめ台東に決めていた。三宅島では、流されるだろう距離と同じだけ、西のPにまず走らせ、それから南に舳先を向けて、舟を走らせればよい。

MP=QH=KⅩだから、M→Pにかかる時間は KⅩ÷(Ⅴ-K)で、M→P→Qにかかる時間は、KⅩ/(Ⅴ-K)+Ⅹ=ⅩⅤ/Ⅴ-K である。

しかし、実際にこのように航海する人はいないだろう。MからまっすぐQに向かうだろう。MQとMHのなす角度をαとすると、

MからQの方向を目指して進み、MQ×cosα=MH、MH=ⅤⅩ、∴MQ=ⅤⅩ/cosα またMQ自乗=MH自乗+HQ自乗 MQ=√(MH自乗+HQ自乗)、あるいは、K/Ⅴ=tanα、などが成り立ち、

このMQを航走する時間YはMQ÷Ⅴ=ⅤⅩ/cosα÷Ⅴ=Ⅹ/cosα=√(Ⅹ自乗+K自乗)/Ⅴとなる。MHは「実航進路」であり、MH÷Y=実航速度という。

またこのように潮上に一定角度でむかって進むM→Qの進路により、Hに到達することが可能であるためには M→P→Qという進路も可能でなければならないが、それはV>Kを意味する。つまり、真横に流れる黒潮を横断することが可能であるためには、舟の速度は潮の流速より大きくなければならない、ということがわかる。

そこで、たとえば、Ⅴ=4㎞/hとし、K=2㎞/hだとすると、sinα=0.5,→αは30°、cosα=√3/2=0.866、実際に走る距離MQは MQ=MH÷cosα=MH×2/√3=100÷0.866 ≒115で、100㎞先の八丈島に向かう航海に実際に115㎞走らねばならない。

また八丈島までの航海時間は 100㎞÷4㎞/h=25時間ではなく、115÷4=28.8 つまり、およそ 29時間かかる。

しかし、速度4㎞/hで29時間もの間丸木舟を漕ぎつづけることは、非常にタフであり、また夜間も走行しなければならず、危険である。おそらく、倉輪人はこのような条件での航海は行わなかっただろう。

朝三宅島を出航して暗くなる前に八丈島に到着しようとすれば、航行時間は日の長い夏季においても15時間以下でなければならず、潮の流れの速度が加わった場合もしくは風を利用し帆走する場合の舟の対地速度が7㎞程度以上でなければならない。漕ぐだけでこの速度を得ることはたぶん不可能である。

北ないし北東からの風が吹き、帆を使うことができ、舟の速度として8㎞/hを見込めるならば、その場合には、K/Ⅴ=tanα=1/4=0.25→α≒14°、MQ=100÷cos14°=100÷0.97≒103、実航距離は3㎞ほどのびるだけで、航行時間は103÷8≒12.9(時間)となり、昼間だけの航海で八丈島に渡ることが可能となる。

倉輪人の航海について考察するに先立って、 「3万年前の航海徹底再現」プロジェクトで、台湾東岸から日本の先島諸島の与那国島まで漕ぎ渡った、丸木舟、スギメ(重量は350キロ)の航海実験を分析する。

スギメは、時速5㎞ほどの(対水)速度でほぼ16時間漕ぎ続けることで、黒潮の中心部を横断することができたようである。スギメの航海の報告を調べてみた。

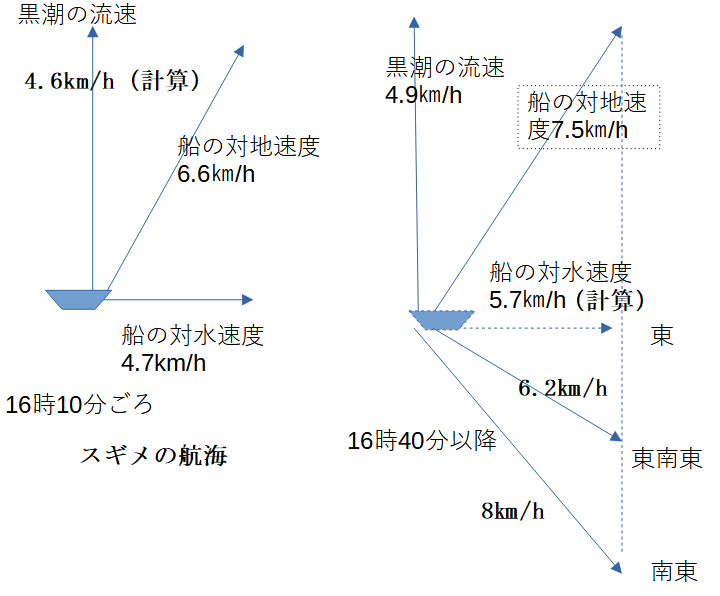

スギメの航海の分析

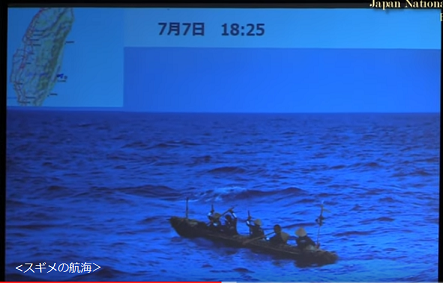

『サピエンス日本上陸 3万年前の大航海』2020年3月、講談社; 『3万年前の航海の謎を解く』2019年11月、 徳間書店; 「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」報告会見 プロジェクト代表 海部陽介・国立科学博物館人類史研究グループ長 2019.7.18 などによると、スギメが台東県の烏石鼻(うしび)の浜を出航したのは2019年7月7日の14時40分ごろ。

出航後の30分間、15時10分までは、時速3.9㎞で漕いだ。

15時10分から16時までは、時速4.7㎞で漕ぎ、烏石鼻から6.1㎞地点に達した。ここまでは黒潮の影響はなく、速度は「対水速度」である。

16時からの10分間に、スギメの(対地)速度は時速4.7kmから6.6kmと4割増しになっていた。「黒潮に入ったのだ」。

→舟の対水速度は変わっていないとする、この時の潮の速度は √(6.6の自乗-4.7の自乗)=√21.3=4.6㎞/h だった。

→舟の対水速度は変わっていないとする、この時の潮の速度は √(6.6の自乗-4.7の自乗)=√21.3=4.6㎞/h だった。 16時40分以降は対地速度は時速7.5km前後になった。この時点で「黒潮本流に入ったのだ」。潮の流れは時速4.9kmだった。

→「南東もしくは東南東に向かって漕いだ」という。真東に向かって漕いだとすれば、スギメの対水速度は√(7.5の自乗ー4.9の自乗)=√32.2≒5.7、で、スギメの対水速度は5.7㎞/hだったことになり、

南東に向かってこいだとすると5.7×√2≒8㎞/h、

東南東に向かって漕いだとすると、5.7÷cos22.5°≒6.2㎞/hだったことになる。

シケに対処しながらこいでおり、おそらくスギメの進路は南東ではなく東南東で、速度は最高で6.2㎞/h程度だったのではないか。

実験航海中の黒潮の最大速度は1.5m/s(時速5.4㎞)だった、という。

夕方から北風が吹き始め海は次第にシケてきた。風速は5mを越えた。潮流の方向と風が逆の時には波が立ちやすい。

北からくる波に舳先を向けて波を交わし、また向きを変えて東に進む。これを繰り返す。(舟が波の来る方向にたいして横向きになると、波にたたかれ転覆する。)また、たえず船内に入り込む海水をくみ出す作業を起こなわなければならず、すこしも休むことのできない航行がつづいた。

10時半ごろ、転覆の心配は薄らぎ、漕ぎ手は時々休憩を入れることができるようになった。出航から8時間、しけ始めてから6時間後だった。

図は記者会見で映された航海時のビデオ画像である。航跡のうち赤のところが昼間、水色のところが夜である。書き込みは須藤。

7月8日

仮眠をとっていたキャプテンの原が4時過ぎに目を覚ました時、舟が北向きになっていて、30分間誤って流されたと判断。東に向け漕ぐ。舟が北に流されたときには曲線が北に傾いている。

「6時半 時速8.2キロメートルという本航海での最高速度を記録したあと、30分後の午前7時には5.5キロメートル、そして8時以降は平均5.0キロメートル前後と、4割ほど落ちた。この時点で黒潮の中心部分を越えた」という。

黒潮の最高速度は時速5.4km程度だった。したがって、舟の対水速度は √(8.2の自乗―5.4の自乗)=√38.08=6.2㎞で、 6時半ごろから、短時間ながら、時速6.2㎞のハイペースで漕いだようだ。

海部は「スギメは、ついに黒潮本流の強力な流れを越えたのだ!ただ丸木舟の漕ぎ手たちにはこのことはわかっていない。この日も(交代で休みを取りつつ)漕ぎ続けた」と書いていて、図の軌跡の曲線が東に向かって傾いているのは、潮の速度ががくんと落ちたせいだろう。

その後軌跡の曲線の傾きが元に戻るのは、熱さのせいもあり、クルーに疲れが出て、午後14時ごろには漕ぐのを止め、海に入って体を冷やすなどしたためである。

その後夜に入るとウォッチ以外全員が眠った。そして運よく潮は与那国島に向かって流れてくれた、という。

日が落ちてから6時間ほどはかなりのしけと戦わねばならなかったが、それでも、速度を落とさず、漕いでいることは、ビデオ画像上の曲線の傾きがほぼ一定していることからわかる。

また夜が明けてまもなく本流を越え、潮の速度が落ちたにもかかわらず、しばらく時速5.7㎞以上の速度で東に漕いだようだ。この時は曲線がはっきり東に傾いている。

また、出航後20時間以上たった8日の昼前くらいには疲れが出て休みを取ったといっており、この時に航跡の傾きが縦になっており東向きの速度が落ちているのがわかる。

スギメは同じ速度でほぼ20時間漕ぎ続けることで、黒潮の本流を横断することができた。

結論: スギメは、30分ほどの助走ないしはウォーミングアップは時速3.9㎞だったが、その後の30分間に速度を4.7㎞に上げ、さらに16時40分以降はほぼ夜通し、およそ時速5.7kmから6.2㎞で漕いでいる。

翌朝も、本流を越えたことを知らないまま、日が高く上り暑さにやられてペースを落とす昼頃まで、交代で休憩を取りながら、同じように漕ぎ続けている。

これらのことはビデオ画像上の曲線の傾きの変化に現れている。

こうしてスギメのクルーは、20時間近くも時速5.7㎞以上で漕いだのだ。

このスギメのクルーは、カヤックで日本を一周したり、国際レースですぐれた成績を上げたり、あるいはアマゾンやアラスカの大河数千㎞を漕ぎ下ったり、という超一流の漕ぎ手である。他の例を調べてみよう。

小学校教師らの手作りの丸木舟・からむしⅡ世号の航行速度

隠岐諸島には黒曜石の産地があり、旧石器時代から縄文時代にかけて、中国地方や大阪付近に住んだ人々に利用されていた。 西川 吉光 「海民の日本史1」《国際地域学研究 19号 》 2016-03 URL http://id.nii.ac.jp/1060/00008257/ の(注9)に「1982 年に松江市内の小学校教師等が手作りの丸木舟「からむしⅡ 世号」(長さ 8.2 メートル、幅 64 センチ、重さ1トンの5人乗り)を用いた実験では、隠岐の知夫里島郡(こおり)港 から松江市美保関町の七類(しちるい)港まで 15㎏の黒曜石を1日で運搬することに成功した。郡港と七類 港の間は、直線距離で約 50 キロメートル。雨のち曇りで白波が立つ天候であったが、13 人のメンバーが交 代で漕いで、12 時間 43 分で七類港に到着している。」とある。

これによると、 からむしⅡ世号の「対地速度」は、50㎞÷12時間43分で、時速3.9㎞である。静水での速度(対水速度)はどれくらいだったのだろうか。計算して確かめ、スギメと比べてみよう。

隠岐と対岸の松江との間には対馬海流から分岐した海流が西から東へと流れている。

隠岐と対岸の松江との間には対馬海流から分岐した海流が西から東へと流れている。右の画像は京都府農林水産技術センター海洋センターのHP>海況予測、「DREAMSコマンダー」による。九州大学応用力学研究所のサイトとのリンクによるものとされている。ただし2019年5月25日以降に限られている。

2019年と2020年の5月、8月、10月から無作為で6日選んで、海面下1mの流速を調べてみた。(閲覧とコピーは2020年秋に行なったが、2021年3月現在では見ることのできるマップは「若狭湾版」だけで「隠岐地方版」はないようだ。)

隠岐の北側の日本海の海流(対馬海流)は流れ方が様々に違っている。ところが隠岐諸島のうち一番南の知夫里島と対岸の松江市との間の潮は(冬を除き)ほぼ同じような流れ方をしていた。

右の、速度を色分けした帯の黄色とオレンジ色の中間くらい0.35m/s(時速1.26㎞)程度の潮が、知夫里付近から南東に向かい松江にぶつかるように流れているか、または、知夫里からの南東向きの潮は海峡の北半分だけで、海峡の南半分は東向きの潮になっているか、のどちらかだった。

前者の場合は全航路追い潮で、潮の速度は、ほぼ時速1.26㎞くらいだとして、知夫里島郡港から松江の七類港まで約50㎞を航行しておよそ12時間半だったとすれば、カラムシの(静水での)速度Vは

50÷(Ⅴ+1.26)=12.5 →Ⅴ=50÷12.5-1.26≒2.7 すなわち時速2.7㎞だったということになる。 後者の場合には、後半は西から東に流れる潮を斜めに横断する横断するように漕ぐ必要があり、前半での航行に比べ、時間がかかる。合計時間がどうなるかを念のために計算してみた。

右図を参照してもらいたい。

右図を参照してもらいたい。△ABCは直角二等辺三角形、AC=CB=25㎞、CE=EB=DE=25÷√2=17.7㎞ とする。

カラムシはDまでは北西からの時速1.26㎞の追い潮で走り、Dからはほぼオレンジ色で秒速0.4m=時速1.4㎞で東に流れている海流を斜めに横断する。 海流を横断しつつ、実際にBに着くようなコースDBを走るためには、Bよりも潮上のQを目指す必要がある。

DQは、目指す方向が真南より角度αだけ東向き、という一種の仮想の航路。この方向を目指して走ると西からの潮の流れで(Qという単に想定された地点に着くまでの時間と同じ時間)横に流されて、実際にはBに到着する、と考える。

まず,Qの位置あるいはαを求める。ただしα<45°

EQ=DE×tanα 、DQ=DE÷cosα 、D→Qにかかる時間は、DQ÷Ⅴ=(DE÷cosα)÷Ⅴ、 この時間、潮流1.4㎞/hで東に流される。

→ 流される距離=QBは 1.4㎞/h×(D→Qにかる時間)=1.4×(DE÷cosα÷Ⅴ)

ところで EQ+QB=EB 、EB=DEだから DE×tanα+1.4×DE÷cosα÷Ⅴ=DE → tanα+1.4÷cosα÷Ⅴ=1

→ cosα+1.4÷Ⅴ= sinα → cosα- sinα= 1.4÷Ⅴ

そこで、 V=2の近くでたしかめると、

Ⅴ=3なら cosα-sinα=0.46666 →α≒25°、 cosα=0.906、 →DQ=DE÷cosα=17.7÷0.906≒19.5

Ⅴ=2.5なら cosα-sinα=0.56 → α≒21.5°、cosα=0.93 、 →DQ=17.7÷0.93≒19.0

Ⅴ=2なら cosα-sinα=0.7 → α=15°、 cosα=0.97 、 →DQ=17.7÷0.97≒18.2

などの値が得られる。

合計時間=ADにかかる時間+DQにかかる時間で、

V=3 ならば、25÷(3+1.26)+19.5÷3 ≒ 5.8+6.5 ≒ 12.3 、およそ12時間20分 、

V=2.5ならば、25÷(2.5+1.26)+19.0÷2.5 ≒ 6.0+7.6≒13.6 、およそ13時間40分 、

となる。

カラムシ2世の実際の航海は12時間43分だったから、前半は追いで後半は斜めに潮を横断する航路の場合の静水での速度は、時速 3㎞より少し遅い程度だったと考えられる。

カラムシ二世号の行程は50㎞、しかも13人が交代して漕いだ。ほぼ5人ずつの3交代で4時間ずつ漕いだ計算になる。他方、スギメは交代なしで、前半の20時間近くを時速5.7㎞で漕いだ。カラムシ二世号の2倍の速度である。

しかし、舟の重量が全く違うことを考慮すると、この差は縮まる。スギメの重量は350㎏、それに対してカラムシ二世号の重量は1トンある。

この重量差がどの程度人力だけで漕ぐ場合の速度にきいてくるかは分からないが、これを考慮せずに、学校の先生の即席チームとプロとも言うべき漕ぎ手から編成されたチームの差だと片づけることはできないだろう。

<中間地点の判断―山立て>

計算では、ABの中間点Dで仮想の針路DQを目指したが、クルーはD点にきたことをどうやって知るか。あるいは、どうやってQの方向に舳先を向けるか。GPSはもたず、また伴走船からの教示はないとする。

山立てで行なうことが可能である。ただし、既知の2点を見通す2本の線の交点として、自船の位置を決める通常の山立てはしなくてよい。知夫里港から出たら、松江まで見通す直線から外れないように、走り続ければいいのだ。

山立てしやすいのは目標物が10㎞程度までではないかと思うが、中間のD点からは知夫里島も松江も30㎞ほどとやや遠い。しかし知夫里島後方の西ノ島町には400mを越える山があり、松江の後方にも500mほどの山がある。(その東には標高が1729mの大山がある。)山立てには困らなかったのではないか。

AからDまでの間も、実際には、前方と後方の陸上の目標物を絶えず目視して、直線ABに沿って走る必要がある。

Dにきて、船が右(西)からの潮の中に入っても、横に押されてることは分からない。山立てをして初めて逸れていることが分かる。逸れていることがわかったら少し右に進路をとるようにする。細かく山立てを行ってその都度進路を微調整して進めばよい。

南洋諸島のアウトリガー付きのカヌー

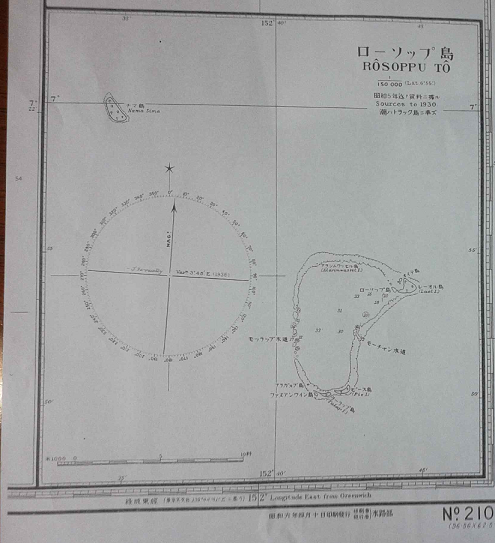

もう一つ参考事例を挙げる。2020年の秋から朝日新聞で連載されている池澤夏樹の小説「また会う日まで」の第225回に登場する、1934年、南太平洋のローソップ島で行なうことになった皆既日食観測隊の一員、地磁気の担当者、水路部の東中秀雄の話。

もう一つ参考事例を挙げる。2020年の秋から朝日新聞で連載されている池澤夏樹の小説「また会う日まで」の第225回に登場する、1934年、南太平洋のローソップ島で行なうことになった皆既日食観測隊の一員、地磁気の担当者、水路部の東中秀雄の話。ローソップ島は第一次大戦後、日本の信託統治領となっていた南洋諸島の一つで、トラック諸島(現在はチューク諸島Chuuk Lagoon(Wikipedia))の中心部から南東100㎞ほどのところにある。グーグルアースでは、地図にある緯度、経度に合わせて拡大しないと見えない。地図は国会図書館にコピーを依頼する。

東中はローソップ島から4海里ほど南にあるピース島へ行った。競走用という大型カヌーで、漕ぎ手の島民4人と観測関係者3人の計7人が乗った。 舷は低く海面すれすれ。逆三角形の断面の舳先はよく波を切って進んだ。

しかし、沖に出ると礁湖の中とは言え波は荒くなり、水が入ってくる。必死でくみ出すがずっと足が水に浸かっていた。スコールがあり、全身ずぶぬれになったが、出発から1時間ほどでピース島に到着した。

このカヌーは挿絵にあったように、おそらくアウトリガーがついていただろう。アウトリガーがついていれば安定性がよく転覆の心配は少ない。しかも外海ではなく礁湖の中の航行だった。

漕ぎ手は漕ぐことに集中できただろう。人を3人乗せていて、その分は速度は落ちたかもしれない。また舟自体は競走用だったとしても、競争におけるように全力で漕いだとは思われない。

しかし、この船は4海里の距離を1時間で航行した。舟の速度は1.85㎞×4=7.4㎞、つまり時速7.4㎞だった。

これは、スギメに比べるとずいぶん早い。競走用だというから、船体はスピードが出やすいものだったろうし、しかもたった1時間の航海でしかなかったことも関係しているだろう。

選りすぐりのカヤッカーからなるクルーが漕ぐスギメの、ほぼ20時間近く、かなりのシケの中を走って、時速5.7㎞というのは、恐らくどこの丸木舟にも負けない記録なのではなかろうか。

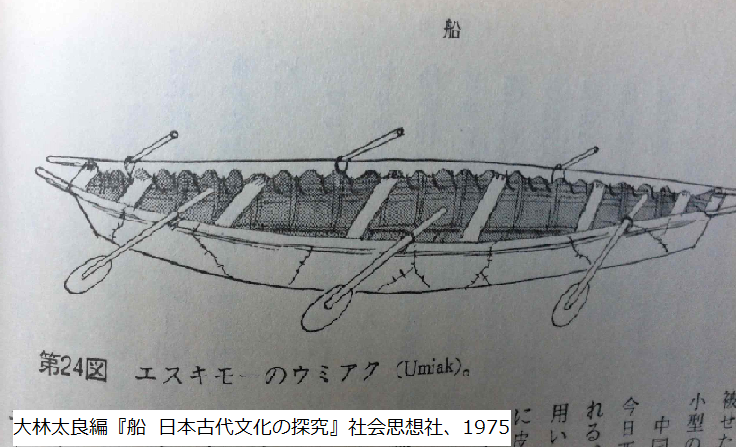

旧石器人のカヤックは時速5㎞で航行できた?

『黒潮を渡った黒曜石・見高段間遺跡』(新泉社)などの著書がある考古学者の池谷信之は、「世界最古の往復航海一後期旧石器時代初期に太平洋を越えて運ばれた神津島産黒曜石」『科学』No.9,vol.87 2017、岩波書店のなかで、

『黒潮を渡った黒曜石・見高段間遺跡』(新泉社)などの著書がある考古学者の池谷信之は、「世界最古の往復航海一後期旧石器時代初期に太平洋を越えて運ばれた神津島産黒曜石」『科学』No.9,vol.87 2017、岩波書店のなかで、海獣の革を使った極北地方のウミアック(大型のカヤック)が「軽量で速く,船底のフレームがキールの役割を果たすため,直進性にも優れている」という特徴にふれながら、

伊豆半島から神津島に渡った3万8千年前の旧石器人の乗った「船の巡航速度を」「仮に」「時速5㎞と速めに想定しても片道8時間を要する長時間航海になる」と書いている。

池谷は「旧石器時代の神津島産黒曜石と現生人類の海上渡航」安斎正人編『理論考古学の実践 Ⅱ実践編 』同成社,2017 では、スキン・カヤックの想定では、細石器によるフレーム構成のための木材の削り出し、縫製のための針や皮なめしの技術の存在を考慮した。しかし針の存在がそのまま漏水しない縫製技術の存在を意味しないこと、皮革の素材に何を想定するかといった点に課題も残している、と言っている。

古代人が神津島に渡ったのは夏季に限定されていたようであり、夏は多少足元が濡れることは問題ではなかったはずだ。しかし水がたまればくみ出す必要がある。

南方ではヤシの殻が、垢汲みとして使えただろう。日本ではどうだったか。ひょうたんを切れば味噌汁の椀と同じくらいのものが作れる。また直径が10センチ以上ある太い真竹の筒を2本並べて縛れば、同様に、垢汲みに使えたのではないか。

また皮革の素材については、恩馳島や式根島を繁殖地としていたニホンアシカの皮を使ったのではないかと思う。

私は、http://mishimasatoyama.web.fc2.com/page074.html 「三島里山倶楽部」HP>「神津島と海の道」で 恩馳島と式根島は、過去、ニホンアシカの繁殖地だったことを知った。

昭和初期までアシカ猟が行われていたが、今では見られないという。(Wikipediaによれば、アシカ島ないしアシカ岩という名の岩礁が太平洋沿岸にはたくさんあるが、ニホンアシカは近代になるまでは日本近海に多数生息していた。だが、日本海の竹島で1975年に数頭見られたのが最後で、その後は確かな目撃情報はなく、絶滅したと考えられている。)

このHPの編集長の長谷川は、神津島への渡航について、アシカの皮を使った浮袋をつけた木の筏を渡航具と考えているが、氷期の海退時にも、筏で伊豆半島から神津島に渡るのはむずかしかったのではないだろうか。

筏は何人かで漕いで動かせる。しかし、スピードは出ず、潮の流れのない湾内の短い距離の移動用には使えるが、目的地の定まった航海には向かない。筏は基本的に海上での作業、つまり漁撈のための道具である。

他方、クマなどの皮では無理でもアシカの皮を使ってカヤックを作ることはできただろうと思われる。

ちなみに池谷の趣味はカヤックであるといい、彼は海部の「3万年前の航海徹底再現プロジェクト」にも加わった。

倉輪人が八丈島に渡った丸木舟はどれだけの速度で走れただろうか。

「海民」であった倉輪人

倉輪人は、八丈島に渡っただけでなく、本州との間を何度も往復航海したことが分かっている。湯浜と倉輪の遺跡の調査を行ない、「八丈島の先史文化」を書いた考古学者の小田静夫は、古代に黒潮を横断して八丈島に渡るには高度な航海術を有してなければならなかったことを強調し、彼らを「海民」、「海の縄文人」と呼んでいる。

ところで、藤田富士夫『古代の日本海文化』(中公新書、1990)に、倉輪人に関する興味深い記述がある。

八丈島の倉輪遺跡から多くの装飾品が出土しているが、この中に含まれる「の」の字形をした垂飾品は、昭和30年代に富山県立山町の天林北(テンバヤシキタ)遺跡で、採集されたものと、大きさが少し違うだけで、どちらも蛇紋岩製で、形がよく似ているという。写真をみると確かに形がそっくりである。

なお、第2節のなかで掲げた、小田による<八丈島の遺物の写真>も見ていただきたい。その「第二期(5000年前」とされる遺物のうちの18番がここに掲げている写真の右と同じものである。

なお、第2節のなかで掲げた、小田による<八丈島の遺物の写真>も見ていただきたい。その「第二期(5000年前」とされる遺物のうちの18番がここに掲げている写真の右と同じものである。藤田によると、倉輪遺跡出土品は幅6.07センチ、高さ4.87センチ、天林北遺跡出土品は幅約2センチ、高さ、1.85センチで、大きさは異なっている。しかし形はそっくりである。

「このような特殊な形態をした垂飾品が遠隔地にあって、無関係に生じたとは考え難い」と藤田は言う。(私ならこの二つの装飾品は同じ人の手になるものではないかといいたい。)

富山湾をめぐる地域には、耳飾りなどの装飾品の製作遺跡が集中的に発見されており、富山湾に拠点を置き、漁撈を行うとともに湾外に舟を繰り出して、 玉製品や海産物などの特産品を主とした広範な交易活動を行っていた海人集団がいた。

また、神津島産の黒曜石が出土した、石川県富来町のムカイヘラソ遺跡は「海民との深い関係が推測できる遺跡である 」ともいう。

そして藤田は「倉輪遺跡での北陸系の土器の出土や北陸と関係の深い垂飾品の検出は、北陸縄文人の黒曜石原石を求める行動の一端と解釈できるだろう。」と言う。

小田も倉輪遺跡の出土品には関東・中部地方、近畿・東海地方の土器が含まれていると述べており(「黒潮圏の先史文化」)倉輪人が本州各地で交易をおこなっていたことが知られる。小田によれば倉輪人は「海の縄文人」であった。

倉輪人の出身地が北陸地方だったと断定することはできないかもしれないが、かれらが北陸地方と縁が深く、日本海と東海地方および伊豆諸島を往来して交易を行なった「海民/海人集団」だったことは間違いないだろう。

かれらは日本海から瀬戸内海、そして関東地方を舟で回り、各地の沿岸住人と交易を行なうことを生業にしていたと思われる。

丸木舟に積める荷物の量は限られていたにせよ、土器や石器を陸路、歩荷で運ぶよりは、丸木舟を使って海路を利用して行った交易ははるかに有利だっただろう。

だが、かれらは、もしかしたら、交易を目的として本州各地を回っていたというよりは、舟によって本州沿岸の各地を訪れること、あるいは、新たな訪問地をめざして航海をすること自体を好んだ集団だったのではないだろうか。

竹岡俊樹『旧石器時代人の歴史』(講談社、2011年)は、これまでの通説を否定し、「生態系の変化に応じてヒトビトが道具を改良しながら文化が進化・発展していくという考え方は、私たち現代人のもつ発展史観を投影したものだ」という。

彼らは幼児のような精神構造を持った「ヒトビト」で現代の人間と違っている。「彼らの石器は機能性や合理性という概念とは無縁である」。石器製作の技法は異なる集団間で模倣されたが、それにより進化したわけではない。

彼らは日常的には広大な領域を回遊し、また時として日本列島を縦断するような移動を行っていた。前期旧石器時代にさかのぼる国府(コウ)系文化をもつヒトビトは、瀬戸内技法という世界的にも特殊な方法で石器を製作した集団である。

かれらは居住地の「瀬戸内地方から何度も遠い東日本地方にまで帰らぬ旅に出て行った」が、われわれ現代人が思いつくような、はっきりした目的があったとは限らない、という。

倉輪人が八丈島に渡ったのは後期旧石器時代の末期からでも1万5千年から2万年以上後のことである。しかし、彼らが旧石器時代のヒトビトのように幼児的な心性をもっていた可能性もある。彼らは航海が楽しかった、海が好きだったから航海をした。八丈島に渡ろうと考えたのも、そのためだったかもしれない。

本土から三宅島、御蔵島まで南下してくる以前に、その両島よりもはるか南に島があるということは聞き知っていて、そこへ渡ろうと考えながら三宅島にやってきたのかもしれない。

しかし、八丈島の存在は知らずに、伊豆諸島を南下し三宅島まで行ってみると更にその先に島があることを知って、そこへも渡ろうとしたのかもしれない。

いずれにしても、現代人なら、それを冒険とか探検と呼ぶかもしれないが、現代人が考える冒険や探検は「成果」を抜きにはあり得ない。しかし、倉輪人の場合には、無名の低山でも、山があれば登ってみるように、海があって島が見えれば航海して渡ってみようとしただけだったかもしれない。

人が住んでいるかどうかさえわからない遠くの島に、交易などの実益を目的に危険を冒したとは思えないからである。

彼らが八丈島にとにかく200年間ほど住み、暮らしたことは確かなのだから、かれらは数隻の丸木舟を所有し、家族を乗せた船団を組んで、航海をしただろう。本土では家族ぐるみで船上生活を行なっていた可能性がある。

近代の家船とは違い、安定性のよくない丸木舟では寝泊まりして暮らすのは無理のように思われるかもしれない。

しかし、湾の奥の波の立たない停泊地では、舟を2艘、3艘並べて、竹竿などを渡し、キヅタなどのロープ(あるいは動物の皮を石器で細長く切って作った皮紐、動物の腱を乾燥させて作った紐---小野昭『ネアンデルタール人、奇跡の再発見』朝日新聞出版、2012*)で縛って、安定性を持たせれば、その中で寝泊まりは可能だっただろう。

(*)この本は考古学初心者の私でも読みやすく、しかも胸が熱くなる素晴らしい本だ。

子供たちは生まれてから死ぬまで、ほとんど舟で暮らしたのかもしれない。

そして、かれらは三宅島までやってきて、八丈島を遠望し、とにかくそこに渡り、しばらく暮らしてみようと、航海の計画を立てたのだ。海の怖さは十分知っていたはずだから、航海計画は慎重にたてられただろう。

三宅島の南西側からは八丈島はよく見える。(南東側からは御蔵島の陰になって見えないところもある。)島に上がらなくても、海上の小舟からでも八丈島は見える。

三宅島から八丈島に渡る。事前の準備

八丈島は三宅島の南南東110㎞に位置し、同方向三宅島から約20㎞のところには御蔵島がある。

海上の船から、遠方にあるもの(船、灯台、島など)が見える距離には限界があるが、その距離を「海上視認距離」という。

その理論的な公式は 2.08×(√h+√H)マイル で表される。h 及び H は メートル。

http://arumukos.la.coocan.jp 「ちゅーやんのページ Chuyan's Page」>「生きていくのには不必要な知識」>「海上視認距離」による。このサイトはトランスパシフィック・ヨット・レースに参加した人が書いている。 丸木舟で座ったままだとすればh=50センチほど、Hに八丈富士の標高854mを入れて計算すると、視認距離は62マイル=114㎞なので、天気の良い日には、丸木舟に座ったままで八丈島は見える。

彼らはおそらく、三宅島か、御蔵島のどちらかの島に、少なくとも1,2年は住み、その近くで漁をして生活しつつ、それ以前の本州沿岸での航海では知りえなかったはずの、南部伊豆諸島を流れる海流や天候について調べただろう。

先住者から教えてもらうとともに、三宅島の周囲の海で舟を走らせ、また御蔵島との間を往復することで、潮の向き、流れの強さ、そして季節風の傾向を把握しただろう。

三宅島には縄文時代早期から人々が暮らしていた。また御蔵島にも、ゾウ遺跡という、縄文時代早期~中期にかけての遺跡がある。石鏃、土錘が出ているから狩猟、漁撈による生活がなされていたことが分かる。

本州からやってきた「海人」たちは三宅島にきて、黒潮がの流れ方を調べた、また風の向き、風の強さをしらべただろう。

八丈島まで丸木舟でどのくらいの時間がかかるかを調べてみよう。

海部プロジェクトでは、あらかじめ、大まかな潮の流速、与那国島の位置などがクルーの頭の中に入っていたにせよ、スギメは与那国島が全く見えないところから出航して、2昼夜に渡って航行した。半径50㎞ほどの島の可視圏に入らないまま通り過ぎ、東シナ海に流されてしまう恐れも十分にあった。

実際には、島の可視圏に入ることができ、島に到着することができたが、それにはつきもあったことを、海部もクルーも認めている。いざとなった場合に救助してもらえる伴走船なしではとてもできない冒険だった。

倉輪人は「海人」であったがやみくもな冒険は好まなかっただろうし、とくに八丈島への最初の航海では慎重を期しただろう。

ここにくる以前の本州沿岸の航海では、月明かりを頼りに、あるいは星の位置を見て、夜間航海をすることもあったかもしれない。その場合、予定した目的地に到着できなかったり、通り過ぎたりしても、どこかでいったん停泊し、翌朝を待って、航海することができただろう。

だが、八丈島に向かう場合には途中で夜になっても、停泊は不可能である。そして、暗い中で漕ぎ続け、島のそばを通過し、追い潮のため戻ることができずに太平洋の中へ遠くまで運ばれてしまう可能性がある。

こうした危険を避けるため、八丈島への航海は昼に行なうことにしたはずだ。

彼らは数字は使わなかっただろうが、私は数字を使い、中学生程度の数学を使って、考えてみた。

三宅島→八丈島、計算

さて三宅島から八丈島に向かった倉輪人の場合であるが、彼らは、島で暮らそうとしており、よい凪の日を狙い、3隻程度の船団で、子供も含め15人程度で八丈島に渡ったと仮定する。たくましい漕ぎ手だけの航海ではなく、また生活用具をある程度積んでいたと考えられるので、速度はスギメよりはだいぶ遅く、時速は4㎞程度としておく。

恐らく、海人たちは、八丈島への渡島に先立つ準備期間中に、生活のための漁を行って、三宅島と御蔵島の周辺の海を走り回ることにより、潮が、北からあるいはその逆に南から、あるいは東からまたその逆に西から、どれくらいの頻度で流れるか、一つの型の潮は流れははじめたらたらどれくらい続くか ある型の潮から別の型の潮へと変化するときの日数はどれくらいか、潮の速さが、多くの場合どれくらいであるのか、また最も早い場合にはどれくらいになるのか、等々のことを頭に入れただろう。また、1年を通しての風の強さや風向などについても体得しただろう。

彼らは少なくとも、最初の渡島時には夜間航行は避け、明るいうちに八丈島につけるような航海を行なおうと考えただろう。

かれらの舟の速度と望見する八丈島までの距離の見当から、追い風か追い潮でなければ、早朝に出港しても日が暮れるまでに八丈島に着くことはむりだと判断しただろう。

黒潮が北から流れている追い潮のときには、半日で八丈島に行くことはできるが、北からの潮がないときや、横に流れる潮、南からの向かい潮の時には潮がよほど緩くなければ、漕ぐだけでは渡航は困難だと考えただろう。そのような場合には、帆を使わねばならないと考えただろう。

数字を使って簡単な計算をしてみる。半日の、つまり、早朝から夕方までの航海で八丈島に着くためには、舟は時速8㎞以上の速度で航走する必要がある。100㎞÷8㎞/h≒13時間

この速度は、舟の(静水での)速度が4㎞/hとして、平均4㎞/h以上の速さの追い潮があれば可能となる。これくらいの速さの潮は時々流れただろう。

海洋産業開発機構JAMSTECのスパコンJcope2のデータ(後述)によれば、黒潮の中心部はほとんどの場合1.5m/s=5.4㎞/h程度で流れているからである。

黒潮の流路と強さは変わるが、突然一挙に変わるのではなく、本流(中心部)の流路が少しづつ変化するのにつれて、数日かけて徐々に変わる。そして、数日間程度は、同じような潮が流れることもある。後にこうした潮の変化も確かめる。

だが、必ずしも追い潮の速度が十分でないとき、あるいは潮が止まっているときに、帆を使って航海した可能性がある。

縄文の海人たちが実際に帆を使っていたかどうか、また帆を使ってどれくらいの速さで走れたのかを次に検討する。

ヨットと丸木舟

現代のヨットも帆を使って走る。ヨットはどれくらいの速さで走れるのだろうか。

船体を水に浮かべた時の水面ぎわの線を「喫水線または水線(water line)」という。船の積載状態や海洋の状況により喫水線の位置は変化する。 「国土用語の基礎知識 海事編」 www.wdic.org /dic/GEO/EMMARIN、による。

また、「MALU SAILING」 というページ(https://malu-sailing.com/archives/6271)によると、 ヨットは、「水線長」つまり水線の長さが長ければ長いほど速く走ることができ、 ヨットの巡航速度は「水線長(フィート)の平方根」にほぼ等しいと言う。

そして、23フィート(約7メートル)≒ 4.7ノット (時速8.7㎞)、26フィート(約8メートル)≒ 5.0ノット 、30フィート(約9メートル)≒ 5.4ノット ---40フィート(約12メートル)≒ 6.3ノット という数字が掲げられている。水線長はほぼヨットの「全長」とみなせるだろう。

「第86回ウォーターフロント研究サロン1.ヨットの魅力と楽しみ方」というページ(https://www.waterfront.or.jp/data_files/view/31/mode:inline)では、

ヨットで三浦半島から屋久島まで往復航海したベテランのヨッターの話 (講演記録)として

「この船は25フィート、7.7メートルと小さく、どんなにスピードが出ても5~6ノットぐらい、自転車程度です」と書かれてている。5~6ktは時速で10㎞から11㎞である。

こうして、ヨットの速度は時速9~11㎞程度と考えられる。山勘だが、丸木舟も帆走によってこの半分くらい、つまり時速4~5㎞程度の速力アップを図れたと考えられないだろうか。

古代に帆は存在したか

帆の起源ははっきりしていないが、古代エジプト時代の墳墓から出土した花瓶(紀元前4000年頃、つまり現在より約6000年前のものと推定されている)の絵柄に帆をもつ船が描かれていた。初期は、追い風の時のみに使用する補助的な動力源であったが、その後の改良により帆のみで航行可能な帆船があらわれた。(Wikipedia「帆船」による)

これまで日本で発見された最古の舟は市川市雷下遺跡で発見された7500年前の丸木舟であるが、これを含め「これまで発見された縄文時代の丸木舟は波よけ用に舷側を補強した跡や、推進力強化のために帆を使った形跡はない」という。日経新聞2015/2/23 <歴史博士>「歴史新発見 千葉県市川市の雷下遺跡」による。

また、これまでに出土した事例に見る限り、縄文人が航海に用いたのは一本の丸太を刳り抜いた丸木舟であったと考えられている。帆柱の跡やオール受けの跡は検出されていないため、(カイトセイリングのように帆柱を用いない形式での帆走を行った可能性は否定出来ないまでも)基本的には、櫂で漕ぐ、パドリングによる推進であった可能性が高い、という。 Wikipedia 「縄文人」>「縄文人の用いた舟艇」

6世紀の珍敷塚(めずらしづか)古墳(福岡県吉井町)の壁に描かれた船では、両舷に棒が立てられ、その間に帆が張られているという。帆に使用されたのは江戸時代までは基本的に筵(ムシロ)であった。江戸時代に帆布が開発され、全国に普及した。 Wikipedia「和船」による。

これらを見る限り、日本で出土している縄文時代の丸木舟で、帆柱に掛ける帆を使った形跡はない ようだ。

ムシロや帆布の代わりをするものはさまざまにあった

だが、すこし強い風が吹けば体が押されることは子供でも分かるし、川や海辺で漁撈を行っていた人々は、物や人を上に乗せた筏や小舟が風下に流されることは経験しただろう。したがって、乗り物の推進力として風を利用することは早い時期に思いつかれたはずである。

ツボや古墳の壁に描かれるようになったのは、大型の舟に筵ムシロなどの帆が広範に使われるようになってからのことで、それ以前にも小型の舟や丸木舟では、帆の役目を果たすものを用いて、風の推進力を利用したことがあったと考えられる。

湿地に生えるイネ科多年草・真菰マコモを編んで作るコモやイネ/稲藁を編んで作るムシロ以外にも風を受け止めることのできるものはいろいろある。

獣皮を第一にその候補としてあげることができるだろう。

左はWebのオークションに出品されていたヒグマの敷物である。この4本の足に紐をつけて手でつかめば、凧あげのタコのように風を受けることができる。

ブライアン・レイヴァリ著、増田義郎/武井摩利訳『舟の歴史文化図鑑―船と航海の歴史―』( 悠書館、2007)によると、ポリネシアで、アウトリガーカヌーにつけて1960年代まで使われていた「カニの爪」と呼ばれる帆があったといい、左の図を載せている。

三角形をした蓆のようなものの頂点をカヌーの舳先に結び付け、残りの二つの隅に付けたひもを後方の船べりに結ぶかあるいは手で持つようにしている。

三角形をした蓆のようなものの頂点をカヌーの舳先に結び付け、残りの二つの隅に付けたひもを後方の船べりに結ぶかあるいは手で持つようにしている。図の中の説明を見ると、帆の裏側に「帆を支える円材」を当てて帆のふくらみを保つようにしているのが分かる。

だがこれほど、本格的でなく、紐の両端を舟縁に結ぶか手で持つかするだけでも十分な効果が得られただろうと思われる。

竹を編んで作るザルはムシロやコモを作るよりずっと簡単に作れ、ムシロやコモに比べ目が粗いようだが、風に対する抵抗は十分にある。

福井県の鳥浜貝塚は縄文時代草創期から前期にかけての貝塚で様々な種類の多くの遺物が出土しており、「縄文のタイムカプセル」と呼ばれることもあるという。

ここからは、漁網に用いられる縄文草創期の打欠石錘が出土しており(2002年時点で国内最古の出土事例とされている)、漁網がすでに存在したことが確かである。 Wikipedia「鳥浜貝塚」。

また、松永 篤知 「東アジア先史時代の編物に関する雑考―もじり編みと多経多緯式―」金沢大学考古学紀要 37 2015, 1-12 (https://core.ac.uk/download/pdf/196705123.pdf)によると、

もじり編みとは、「一方の条材に別の条材を絡め編んだもの」のことであるとされるが、からめる条材の本数や絡め方によって、何種類にも分類されるようである。

松永によると、鹿児島県三角山I遺跡で、土器の底部に絡め編み圧痕が残されている。この資料は縄文草創期のもので東アジア最古という。

また縄文時代早期の佐賀県東名遺跡 からは、もじり編みの実物、つまりもじり編みで編まれたかご類が出土している。さらに縄文時代前期に入ると、日本列島でも(もじり編みの布である)編布が確認できるようになる。こちらは実物資料・圧痕資料ともに認められる、という。

渡辺誠(『縄文時代の漁業』雄山閣、1973)によると、

竹や樹皮その他で製作したかご類は、その実物がすでに(縄文時代前期の)福井県鳥浜遺跡で発見されており、ムシロ、スノコ,編布などについても、熊本県宇土市の轟貝塚など、縄文時代前期にはすでにその圧痕があり、それらの存在は確か、としている。

日本最古の丸木舟が出土した、7500年前の市川市雷下遺跡の報告 <文化財センター速報>平成26年5月5月「市川市雷下かみなりした遺跡 」によると、同遺跡からは編み組製品も出土している、という。下は編み組のカゴの写真である。

こうして、縄文時代早期(1万年前から6千年前)には帆として使うことのできるカゴや布が作られていた。

また漁網を袋にして、ソテツ、棕櫚の葉、(南方では)バナナの葉などを入れれば立派に帆の役目を果たしたであろう。

柳田国男「海南小記」には、14世紀ごろのことらしいが、琉球の舟が「蒲葵ビロウの帆をかけて支那の役人を驚かせた」という文がある。「柳田国男全集3」,p278。

蒲葵の葉を、おそらく網状のものの中に入れて使ったか、あるいは編んだものだったのではないか。 「蒲葵は沖縄ではクバといい、葉は扇や笠に利用し 乾燥させたビロウの葉で編んだクバ笠は、風通しが良いうえに撥水性があり、漁師や畑仕事をする人に重宝された」という。Wikipedia「ビロウ」。

また、出口晶子『丸木舟』<ものと人間の文化史>98(法政大学出版局、2001)は、17世紀、「日本人漂流民が乗せてもらった唐舟は、帆は竹で編んだかごの中に竹の葉を入れたものだった」と書いている。

目の詰まったカゴならそのまま風を受けられるはずだから、目の粗いかごに「竹の葉」(もしくは葉の着いた枝)を詰めたのだろう。

小型船では布であれ、獣皮であれ、帆柱を使わず、三角または四角の帆の三隅あるいは四隅に付けたひもを、手でつかんだり、船べりに引っ掛けるなどして、「タコ揚げ」のようなスタイルで風を受け、帆走することができる。これも、容易に思いつくことである。

関野吉晴 がグレートジャーニーの出発地にした南米最南端のナバリーノ島のカルデロンという老姉妹は、似たようなやり方で布を広げ両端のひもを手でもって帆走していた。関野は風の利用は誰でも考えるし、また簡単に風を受ける仕組みを思いつくこともできる、と言っている。

写真右は普通のザル、左は箕(み)といい、穀物の選別、収穫物の運搬などに使用する一種のザルである。

ざるなら船の舳先の内側に立てて、四隅にひもをつけて、手で持てば、十分に帆の役目を果たすはずだ。

写真右は普通のザル、左は箕(み)といい、穀物の選別、収穫物の運搬などに使用する一種のザルである。

ざるなら船の舳先の内側に立てて、四隅にひもをつけて、手で持てば、十分に帆の役目を果たすはずだ。こうして、帆柱を備えた本格的な帆走は行われなかったにしても、獣皮、ザルや草の葉を入れた網袋やかごなどで風を受け、丸木舟の推進力を強化することができたはずである。

帆走丸木舟による航海、南西諸島のサバニ

<丸木舟で、三宅島から黒潮を横断して八丈島に渡る―計算>でおこなった計算では、東西に流れる黒潮の流速が時速2㎞、舟の速度が時速4㎞と仮定して、三宅島から八丈島までの航海には29時間かかった。これでは夜間の航行が必要になるので、倉輪人は、横に流れる潮の時にも航海したとすれば、補助的推進力を得るために帆を使ったであろう。

そして、帆走で舟の速度が時速8㎞であれば、13時間で航海可能だということ、つまり、三宅島を朝出発すれば暗くならないうちに八丈島に到着することが可能だということがわかった。ただし、これは風と海の状況が適当だった場合である。時速2㎞の潮流の速度は黒潮としてはかなり緩い方である。

橋口尚武、井口直司「伊豆諸島の生活技術」『黒潮の道』<海と列島文化7巻>で、橋口は

八丈島、三宅島間では---一年に二度ほど、安全に航海できる見通しの良い凪の機会に恵まれることもある。5月と10月の「ひよどり凪」のときである。

三宅島に住み着いた糸満出身の漁師が、大正13年、帆をつけたサバニを操って早朝に三宅島を出発し、午後の早い時期に、90㎞離れた伊豆の下田に入港したことがある、と書いている。

サバニは小(サ)舟(ブニ)の転用で、沖縄など南西諸島の、小型の丸木舟のことである。下野敏見「南西諸島の海人」『山民と海人』<日本民俗大系5.>

この糸満の漁師の帆をつけたサバニは、たとえば「早朝」4時に出て「午後の早い時期」1時に着いたとすると、9時間で90㎞走ったことになるから、(対地速度は)時速10㎞だったことになる。風はおそらく南風だっただろうが、潮はどんな潮の時だったのだろうか。

2017.1.15の潮流は、1m/s以上の速さで三宅島付近の西側を北もしくは北西へと流れている。

糸満の漁師がこれと同じような潮に乗って下田までいったとすれば、追い潮分の速度1m/s=時速3.6㎞を差し引いて、帆走時の速度は時速6.4㎞だったということになるだろう。後で示すが、南からの潮が流れることはかなり多くある。

だが、もしこの漁師が下田に行った日は、1.27のような潮況で、潮がごく緩いかほとんど動いていなかったとすれば、このサバニの速度は時速10㎞で、現代のヨットとほぼ同じくらいの速さだった、ことになる。

野口武徳「沖縄の伝統的舟について」大林太良編『船』<日本古代文化の探求>(社会思想社、昭和50年)には次のように書かれている。

「サバニは安定をとることが難しい。現在〔の舟〕より、さらに昔〔の舟〕はむずかしく、人が乗って重心をうまくとらなければ、帆柱を立てただけでも転覆したという。それだけ、バランスをうまくとる技術が乗り手に要求されるわけであるが、とくに注意しなければならないのは追い風が強いときで、ちょっとした油断でたちまちバランスを失うのであった。

上手な乗り手は手縄をやったりとったりして〔帆についている数本の横桟の一方の側についている縄を片手で持ち〕風の強弱に帆の向きを合わせる。〔また、他方の手で舵となる櫂を握る。〕〔帆柱は固定されておらず〕風が強い場合は帆柱を後傾させ---風の当たる面積を小さくして操縦する。順風に乗れば機械船にも負けないくらいのスピードが、平均して6~8ノットぐらい出る、と書いている。時速11.1~14.8㎞である。」

現在ではサバニの多くは板を張り合わせて作られる。そして重いエンジンを積むために胴が膨らみ船尾も大きくなっているが、昔は刳舟で、ずっとほっそりしたⅤ字型だったというから、安定性はよくなかったが、舳先は尖っていてスピードも出やすかったのだろう。そしてなによりも上記糸満の漁師は操船の技術に熟練していたに違いない。

丸木舟による三宅島―八丈島間の航海、具体的考察

しかし、縄文時代早期の刳舟は、帆を使ったとしても、その役割は補助的で、帆だけで走った場合には、現代の小型ヨットの4.7ノット(時速8.7㎞)と比べて、ずっと船足は遅かっただろうと思われる。上では、現代のヨットの半分くらいの速度を出せたのではないか、と書いた。倉輪人の乗った丸木舟はスギメと同じ5人乗りだったと仮定し、漕ぐだけで走る速度は時速4㎞だったと仮定する。

帆走する場合には、1人がかじ取りを行ない、3人が漕ぎ、そしてスギメと違い、1人が笊あるいは獣皮の帆につけた綱をもってコントロールしたと考えてみる。

この場合、帆で時速4㎞程度の速力アップができたと仮定する。それくらいの速力アップがなされたら、漕ぎ手が一人減って、漕ぐことによる速力は時速1㎞低下し、時速3㎞になるが、帆で速力アップしたことによって、合計時速7㎞で走ることができたことになる。そしてこの速度が可能だったなら、潮が止まっている状態で、北からの追い風のある時には、100÷7≒14.3(時間)で、三宅島から八丈島に行くことができたことになる。

だが、スギメ・クルーのキャプテンの原も言っていたように、丸木舟は不安定で、波があると、転覆しやすい。帆を使えばなおさらその危険は増すだろう。そして倉輪人の八丈島に向かう航海は、伴走船がついていて、いざというときには救助してもらえる「航海実験」ではなく、いわば真剣勝負だった。

彼らが、実際に帆走も行なったとすれば、三宅島に滞在した準備段階で、潮だけでなく、風についても、注意深く観察したことだろう。

風速に関して、19世紀イギリス海軍が定め(1964年には世界気象機関に採用され)たビューフォート風力階級表というものがあり、それによると、階級3の軟風Gentle breeze(3.4~5.4m/s)で、海上では「波頭が砕ける。白波が現れ始める」、階級4の和風Moderate breeze(5.5~7.9m/s)で「小さな波が立つ。白波が増える」、階級5の疾風 Fresh breeze (8.0~10.7m/s )で水面に波頭が立つ、とされている。

そして、この上の階級6では陸上で「木の大枝が揺れ、傘がさしにくくなる。電線が唸る」、海上では「白く泡立った波頭が広がる」とされる。

「FISHING JAPAN」https://fishingjapan.jp/fishing/4026によると釣り船に関して国が定めている出船中止基準があり、波高、視界の条件と並び、出航地の風速が10m/s以上になったら、中止という条件がある、という。現代の釣り船は大型で、相当なシケでも出船できる。しかし10mの風では出船しない。

一方、丸木舟は、舷側が低く、海面と船べりの差は30㎝くらいしかないので、波に弱い。スギメの航海中のビデオをみると、写真のような海況で、恐らく風速は4~5m程度だと思われる。小型のプレジャーボートでも、(宇和海で)これくらいの波であれば十分に釣りはできる。

だが、 海部は「16時ごろになるとそれまで微風だった北東の風が勢いを増し、風速5m以上で吹きつけるようになった。 そこここで白波が立ち始めた。北からうねりがはいってくるようになった。」と書いている。

キャプテンの原は「波がじゃぶじゃぶはいってきて、これはまずいなと思っていた。それまでの練習では、このような状況になれば、練習は中止していた」と言っている。

ちなみに、波の打ち込みを伏せぐために、舟の前後になめし皮と蒲葵の葉で、3か所に「ショウガ科のゲットウ」の葉で覆いをほどこしてあった、という。ゲットウについてはAlpinia uraiensisとAlpinia zerumbet のどちらだったかと聞きたくなる。( ´艸`)

この日は、スギメは東に向かっており、潮は南から北に向かって流れていたが、風は北の風で風波が立ちやすかった。そして舟は北から大きめの波が来るたびに舳先を北に向け変え、波を横から受けないように操船する必要があった。向きを変えるのが遅れれば波が打ち込んできただろう。

潮が舟の進行方向と同じ追い潮で、風も同じく後ろからならば、操船は楽で、漕ぐことに集中できる。凧あげ式の帆の扱いもさほどむずかしくなかったかもしれない。

乗員の技術にかかることだが、操船不能になったり転覆したりする危険がない限り、風ははやいほど、帆走に有利であろう。

八丈島方向に向かう潮でなく、向かい潮であっても弱ければ、あるいは潮が止まっていても、北からの風が吹けば帆走することにより、短時間にあるいは楽に、八丈島に行くことができる。倉輪人も適当な風を待って出航することを考えただろう。

そこで、そこでまず、三宅島の風向・風速を気象庁のデータで調べてみた。風を知ることは2つの意味で必要だ。風が強く海がシケては、まず、航海が不可能である。強風でなくシケではないときに、帆走に適した風向と風速の日がどれくらいあるか。

三宅島で吹く風

三宅島で吹く風の様子を気象庁の統計資料で調べると、風速10m/s以上の風が吹く日数は、2019年~2020年2年間で347日ある。ほぼ1日おきに10m/s以上の強風が吹く。そして、2015年から2020年までの6年間の平均風速は5.1~5.7m/s だった。(ちなみに、西の宇和海に面した愛媛県宇和島では、同じ2年間で、10m以上の風が吹いたのは100日で、また同じ6年間の平均風速は2.6~2.8m/sである。三宅島では強風の日が断然多く、平均風速も断然強いことが分かる。)

丸木舟の出航に差し支えないと思われる一日の最大風速が5m/s以下で、追い風となる北北西から北北東までの間の風向の日がどれくらいあるか、2019年から2020年について調べてみた。

すると風向によらず最大風速が5m/s以下という日は2年間合わせて3日しかない。すこし判断基準を緩めて6m/s以下としてみると、2年間で合計57日である。しかし、そのうちで、順風の北北西から北北東の間の風の日は合わせて16日しかない。

海流は、多少は風向・風速の影響を受けるが、後でふれるように風による表面流の流速は風速の2~4%なので、丸木舟の航行にとっては無視できる。

したがって風が追い風であっても、向かい潮で時速が3㎞程度なら、舟の帆走の速度が時速8㎞とすると、八丈島に着くには20時間かかってしまう計算になり、航海は無理である。そして後で示すが、黒潮が三宅島から八丈島に向かって流れることは決して多くない。

とすれば、2年間に16日の順風のチャンスを待っているだけでは、渡航できない可能性が高いのである。

したがって、順風の日を待つのでなく、航海が危険でない限り、逆風であっても、潮が八丈島に向かって流れているときには、航路の全体を漕ぐつもりで出航した方がよいと考えられる。

もちろん、北からの順風が吹き、かつ潮が北からの潮であれば、倉輪人たちは出航しただろう。しかし、風向にかかわらず、凪なら、つまり最大風速が5m/s以下なら、追い潮で出航する方が渡島の可能性が高まる。

そこで、次に黒潮の流路を調べ、三宅島から八丈島方向に流れる頻度がどれくらいあるかを見よう。

黒潮は、その本流(中心部分)が三宅島とその南南東20㎞にある御蔵島周辺を、流れることが多い。

だが流路は変動し、流路の真ん中では潮は早く、流路の端では遅い。同じ場所で潮の速さは変化する。流路から離れたところでは潮は動かないこともある。分流が流れていて、本流とは反対方向に流れることもある。複雑な流れが見られる。

黒潮の流路の変動を調べてみる

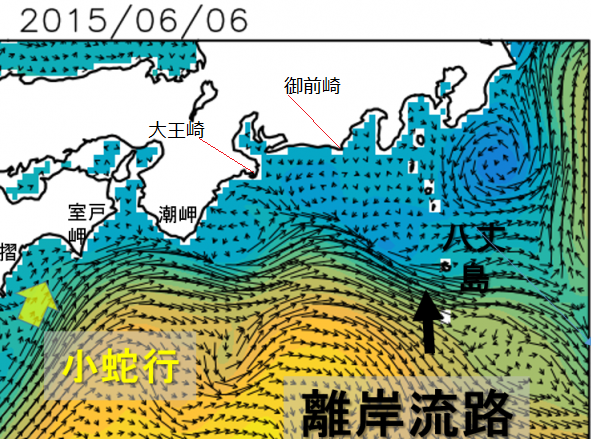

黒潮は台湾東岸を北上したのち、東シナ海を通って、九州南部、トカラ列島で向きを変えた後、四国沖から本州の南を流れて房総半島の沖に至る。下は気象庁による黒潮の流路

黒潮の流路は、東シナ海では安定しているが、四国沖から房総半島沖までの流路は大きく変化する。

本州の南を流れるときの、黒潮の、比較的安定した流路が図の1,2,3で、

1と2は紀伊半島近くまではほぼまっすぐに流れる「非大蛇行」流路をとるが、その後、1は伊豆諸島の北部を通る「接岸」流路をとり、2は、紀伊半島潮岬付近から南下し、八丈島の周辺を流れる「離岸」流路をとる。

1は非大蛇行接岸流路、2は非大蛇行離岸流路と呼ばれる。

3は四国沖から南下し東海沖で北緯30度くらい(鳥島と同緯度付近)まで南下する「大蛇行」流路を取るが、その後、八丈島の西側を北上して、1とほぼ同様の接岸流路を取る、という。

図は、気象庁https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/db/kaikyo/knowledge/kuroshio.html に島名を書き加えた。

他方、海洋研究開発機構・JAMSTECの美山は「典型的大蛇行」流路の他に「非典型的大蛇行」流路があるという。 (http://www.jamstec.go.jp/aplinfo/kowatch/?p=3007、黒潮ウォッチ2016-7-19)

美山は、上の気象庁の図の1~3に加えて、

美山は、上の気象庁の図の1~3に加えて、非大蛇行離岸流路(2)の離岸が大きく発達した場合、非典型的大蛇行流路と呼ぶとしている。

離岸の大きさは黒潮が北緯32度線の南を通ることが基準になる。

非典型というのは、典型的な大蛇行は八丈島の北を通過するという特徴があり、それ以外は非典型的ということだ、としている。

気象庁によれば、黒潮大蛇行を判定する基準として、以下の2つの条件を設定している。

(1)潮岬で黒潮が離岸している。

(2)東海沖(東経136~140度)での黒潮流路の最南下点が北緯32度より安定して南に位置している 。

〔八丈島の南約65㎞にある青ヶ島の緯度は北緯およそ32.5度である。1975年から80年にかけての大蛇行時と2018年に始まった今回の大蛇行では最南下点が北緯30度である。鳥島の位置は北緯およそ30.5度である。〕

黒潮大蛇行は1965年以降5回発生している。そのメカニズムは分かっておらず、過去の大蛇行発生時の観測データはあっても、今後、発生する時期、継続期間、「最南下緯度」の予測はされていない。

2017年8月には、12年ぶりに黒潮大蛇行が発生し、2020年も大蛇行の状態が継続した。2020年12月には継続期間が3年5か月となり、1965年以降では2番目に長い期間の大蛇行となった。