第一節 スポーツとは?

運動することの快楽。体を使う遊びがスポーツ?

釣りはスポーツではない?

スポーツの定義

スポーツと芸術の違い

イギリス型スポーツとドイツ型「体操」競技との違い、闘争型と自己鍛錬型

攻撃と防御は、体操の要素ではない

陸上競技は時間あるいは距離との戦いである

勝敗を競うよりも相互に讃え合うスポーツ

ゴルフはイギリス型のスポーツか

スポーツ事典の説明。スポーツとは

スポーツの「歴史性」について

スポーツの「遊戯性」について

プロ・スポーツにおける戦いの真剣さ

プロ野球ファン

プラトーンのイデア論とスポーツ概念

私の暫定的な意見、スポーツはいかなる活動か

第二節 スポーツの歴史、N.エリアス『スポーツと文明化』を読む

古代オリンピアの競技と暴力

英国中世のフットボール

「文明化」の過程

「文明化」は人間性の変化を意味しない

18世紀イギリスの議会主義化とスポーツの近代化

狩猟とは異なるスポーツとしての狐狩り

中間総括 近代スポーツの「スポーツ性」

釣りもまた体を動かすことにより生ずる「身体的快」をわれわれに与える。磯の上に立ち、竿を振り、リールを巻く。あるいは穏やかな波に揺られながら船の上から道糸を手繰る。身体的快がある。海に出たときに感じる「気持ちよさ」、爽快感は多くの要素から成り立っている。波に揺られたり、潮風が頬にあたることによって生ずる快の一部は、日頃の仕事から解放され、自然に包まれていることの意識によって生じる「精神的快」であろう。適度に体を動かし、運動するときに感じる「気持ちのよさ」も、「体を動かすことは健康にいい」、「スポーツはストレスの解消に役立つ」という現代の常識を背景に、自分が今体を動かしていることを意識することによっても生ずるだろう。だが、(船酔いをする人は別だが)体が揺れ動き、涼しい風が頬に当ることの快は、感覚によって直接的に感じる身体的な快であることも確かである。運動、スポーツにおける快は、一部は「こころ」あるいは「気持ち」で感じる快つまり精神における快であり、一部はまた直接、体に感じる快であると考えていいだろう。釣りには、じっと座って魚が来るのを待つという面もあるが、しかし囲碁や将棋、あるいは音楽を聴いたり小説を読んだりする楽しみとは違い、自然の中で体を使い体を動かすということがその魅力の大きな一部をなすということは確かだろう。

釣りは、体を使う遊びであるとすれば、スポーツだと考えられるかもしれない。 たとえば、永田一脩(カズナガ)『海釣り』(保育社、S41=1966年)という本では釣りをスポーツと見なしている1)。永田は『海釣り』の冒頭で、「釣りは健全な娯楽」で、「だからこそアメリカでもソ連でもあらゆるスポーツ、娯楽の最上位を占めている」と書き、スポーツと娯楽をひとまとめにして扱い、また釣りはスポーツの一種だということを当然のように前提した上で、「他のスポーツとはたいへんに違ったところがある」と言う。釣りと他のスポーツとの違いについては、第4章で、永田の説を紹介しつつ詳しく述べるが、私も、最初は彼と同じように、釣りはスポーツの一種だと考えた。

ところが、何種類かの「現代用語辞典」を読み比べ、また最近のものと30年ほど前のものとを比べてみても、釣りは「スポーツ」とみなされていないことが多い。釣りは「スポーツ」とは別の分野としての「レジャー・趣味」に分類されていたり、「観光・旅行、アウトドア、ホビー」のうちのアウトドアに分類されていたりする。大雑把に見れば、スポーツは、国体やオリンピックで行われている競技のような、そして多くはプロ化されている運動種目と同一視されている。だが、スポーツに関係する用語の説明はあるが、スポーツとは何かという定義も、スポーツとレジャー活動の区別の理由も、書かれていない。

身体運動性からすればスポーツと呼んでもかまわないと思われるのに、アウトドアとかレジャーとかと呼ばれ、スポーツとは呼ばれていない活動がかなりある。たとえば、ハンググライダー、ロッククライミング、ヴァンデルン(山歩き)、ジョギング、ウォーキング、海水浴、ダイビング、サーフィン、ウィンドサーフィン、カヌー、ヨット、などなど。これらはいずれも(ガイドやコンダクターを別として)職業化されていない身体運動である。職業にもなっている身体運動がスポーツで、職業化されていないものがレジャー活動なのだろうか。

野球、サッカー、テニスなど、現代スポーツの多くは「ゲーム」形式で行われ、勝ち負けを争うという意味で一種の戦いであるが、それは「単なるゲーム」であり、本当の「喧嘩」や「戦闘」ではないという理由で、スポーツは「遊び」だとも言われる。だが、また、一人で楽しむ遊び・ゲームと違って、「戦い」だからこそ、興行化され、プロ化される必然性があるとも思われる。誰もが競争や闘争を好むかどうかは別として、競争している様(さま)、戦っている様をみることは人を興奮させる。多くのスポーツは観客を集める力がある。プロ・スポーツの試合が面白いのは要するにハラハラ、ドキドキさせ、何かが起こる次の瞬間を見たいと感じさせるからであろう。ほとんどのスポーツは闘いであり、その展開が見る人を緊張させ、また興奮させる。ハラハラ、ドキドキさせる、遊びの戦いがスポーツなのだろうか。

だが、釣りでは、たまに行われる釣り具メーカーや渡船組合などによって主催される競技会や大会を除いて、他人と競争し、戦うことはない。そして釣りには運がつき物である。何時間も、あるいは一日中、釣れないこともある。基本的に釣りは「待ちのスポーツ」であり、したがって、緊張と興奮、スリルを求める人にとっては「退屈な娯楽」だということになろう。見るのはただであり、波止や防波堤で釣り人の姿が見えれば、散歩中の人は近寄って見物するであろうが、興奮したり声援を送るということはまずないだろう。 『広辞苑』では「遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称」がスポーツだとされている。この説明が正しいかどうかが問題になるが、とりあえず、それに従えば、釣りは戦いではなく「競争性」に欠ける。「肉体的鍛錬」とまでは言いがたい。こういう次第で、釣りが身体を使う遊びでありスポーツに似ているにしても、やはり、スポーツとは言えないようにも思われる。

釣りは、山菜取り、家庭菜園、潮干狩り、磯遊び、狩猟、などと同様、収穫・獲物を得ることを目的にして行われる活動である。(アマの場合の)ゴルフやテニスあるいは野球やサッカーなど獲物を求めず「純粋な」楽しみを求めて行われるスポーツと比べれば、目的の有無という点で、釣りはスポーツと異なる。釣りは食料を獲得する活動、漁労から生まれたのであろう。だが、ゴルフやテニスあるいは野球やサッカーは生活のための活動から生まれたものではあり得ない。後に見るように、カイヨワは『遊びと人間』で、「遊びは純粋な消費だ」と言っている。スポーツは遊びとして誕生した。そして現代では多くのスポーツが商業化、プロ化されている。

こうして、はじめは釣りがスポーツかどうかが問題であるように思われたが、そもそも、スポーツが何であるのかも問題になる。ポーツとは何であるのかをもっと明確にする必要がある。そこで、遅まきながらスポーツに関する本をいくつか読んでみたのだが、そうするうちに、スポーツが、それまで自分が考えていたものと全く異なる、きわめて興味深い人間の活動の一つであることに気がついた。釣りがどんな遊びであるのかを語る前に、スポーツについて考えてみることにした。私は大学・大学院で倫理学を専攻し、大学の教師としては倫理学・哲学に関連した分野の科目を担当してきた。しかし、私は倫理とは意識の問題であると考えてきたために、たとえば、デカルトの心身二元論を考えたり、あるいは生命倫理の研究の中で臓器移植の問題を考えたりしたときなどを除き、身体そのものも、心身の関係も重要な研究対象と考えたことはほとんどなかった。また、運動やスポーツは個人的な好みの問題に過ぎないと考えていた。

釣りは、学生時代あるいは短いサラリーマン時代に少々やったマージャンやパチンコと同様の娯楽であり、学問や芸術のような「れっきとした」文化ではなく、また民衆の日常生活のなかから生まれたものであっても、ずっと前の時代から受け継がれてきた「伝統的文化」でもなく、単なる下位の文化・サブカルチャーにすぎないもの、というような偏見のもとに眺めていた。こうして、釣りをはじめとして体を使って遊ぶことは好きであったが、遊びやスポーツは私の知的な関心の範囲には入ってこなかった。

また、私はいつのころからか職業としての仕事に生きることが人生なのだとは考えなくなっていた。生きていくためには職業をもつことが必要であるが、これは個人的な利益の問題である。人は社会の中で社会という仕組みを利用しその恩恵を受けつつ生きていく。だが人は、自分の生活のためばかりでなく、困ったり苦しんだりしている人々のためにも行動すべきである、あるいは社会に働きかけ困窮している人を減らすよう努めるべきであると考えるようになった。そして実際、こうした考えに従い、「ボランティア的な」活動にも時間を使った。

他方で、生活のための職業上の仕事や家事育児の仕事、および「ボランティア的」な活動のほかに、遊びも必要であった。釣りが私の遊びであった。だが50代までは遊びの時間は思うようには取ることが出来なかった。そして私は還暦を迎えるのを機に、家族を含め生活の目処も立ったので、釣りをして遊んで暮らそうと考えた。しかし、釣りが人生にとって大きな意味があるということを人に向かって語る理由はないと考えてきた。自分の生活のための仕事であろうと「ボランティア的」活動であろうと、社会の中で行われる活動であり、他の人のために、他の人の必要に応えて、他の人による評価の下で行うという面が強く、義務と責任に縛られざるを得ない。だが、それら活動が必ずしも進んでやりたい楽しいものでなくても、それらをやる必要があり、またやるべき理由がある。

私が60歳で退職したのは、一面で、ほとんどが義務や責任の関係である他の人々との関係を大幅に断って、自分だけの世界にできるだけ閉じこもりたいためであった。何か困って助けを必要とした場合を除き、人に向かって積極的に語りかけること(教職とはそういう仕事である)はやめようと思った。仕事を辞めたもうひとつの理由は釣りをしたいということであった。釣りをしたいという理由は、それが好きだということにつきる。(その面白さは第4章、5章で書く。)「人に語りたい」、「人と話をしたい」のなら、退職後別な趣味もあっただろう。しかし、話すこと、語ることは釣りの要素ではない。黙って糸を垂らすだけで釣りはできる。

私は漁村に移り住み、ごく少数の地元の友人の助けを借りる必要があったことは確かだが、ほとんど話したり、語ったりする必要のない、釣り三昧の生活を始めた。時間はたっぷりあり、時化(シケ、=荒天)で釣りに出られないときには「釣日誌」を書いた。潮の流れ方や釣果についてばかりでなく、鳥の鳴き声など周囲の自然や人々の暮らしについても少しは書いた。つまり、日記をつけるようになった。釣り日誌、あるいは日記は釣りを少なくとも2回あるいは2倍楽しむ方法だということを第5章で書いている。だが、日記はあくまでも自分だけが読むものであり、自分で読んで楽しむために書く。

しかし、日記をつけることにとどまらず釣りとは一体何だろうと考え出したときに、釣りという遊び/スポーツに、知的関心がわいてきた。こうして、遊びとは何であり、スポーツとは何であるか。そして釣りが遊びであるとしたら、どんな遊びなのか、釣りはスポーツなのかどうか、ということを少し突っ込んで考えてみたくなった。そして若干なりとも、関連した書物を読んでみると、遊びやポーツについて考えることが、釣りをし、遊ぶことに匹敵するくらい、面白いことがわかってきた。そして以下のように考えた。

もっとも広いスポーツ理解では、娯楽や楽しみすべてがスポーツであるようだ。もともと18世紀くらいまでの英国では、disportとsportという二つの語が、ともに楽しみ、娯楽の意味で使われており、しかも、きちんとしたルールをもった近代的なスポーツは、18世紀頃まで存在しなかった。スポーツの歴史については、またあとで詳しくN.エリアスの研究を参照したいが、エリアスが、スポーツとは「するもの」と考えていないということをここで触れておこう。

エリアスによれば、スポーツとは、むしろ「見て楽しむ」ものなのである。サッカーや狐狩りは、ボールを蹴ってゴールに入れるゲーム、あるいは犬が狐を追いかけてかみ殺す「狩り」がそのスポーツの半分をなしているのだが、同時にそれを見て楽しむ観客あるいは犬の飼い主もそのスポーツの残りの半分を構成している。狐狩りではそれを楽しむジェントルマンは馬に乗って、狐を追う自分の飼い犬を追いかけながら見るのであり、相当に激しい運動を行なうが、目的は犬が狐をかみ殺すのを「見る」こと、それによって残虐な行為を自ら行なう良心のとがめを感じずに、興奮を味わうことにある。サッカーの観客が大声を上げて応援することは、私がこれまで述べてきたような「身体運動」ではない。観客はゲームを見て「楽しい興奮」を味わう。

エリアスのスポーツ概念では、自分で身体運動を行なうのでなく、ただ見ること、見て楽しむことが、身体運動により試合を行なうことと同様、スポーツである。観客もまたスポーツに「参加している」のである。

こうした概念に従えば、プロ野球やJリーグのサッカーのファンはもちろんのこと、競馬のファンも、明らかに、スポーツに参加している。賭ける場合には、いっそう、積極的に参加しているということになる。J.M.ミッチェナー/宮川毅訳『スポーツの危機―どこが間違っているか』(サイマル出版、1976)(原著名はSports in America)は最初の方で、実例を挙げて、スポーツの楽しさを説明している。1つは競馬で賭けること。競馬師はスポーツファンであるが、馬が走るのを見て楽しむだけの競馬ファンとは区別される。競馬に賭けることがスポーツだとされている。しかも、本物の競馬師は競馬場に行かないとさえ書いている。確かに競馬場に行かなくても、テレビやラジオで「楽しむ」ことが十分できる。ただし、この競馬師の賭けの勝率が高く、それで「食っている」のかどうかについては書かれていない。

もう1つの例は、仕事の注文をとるために客とプレーをし、わざときわどく負けたり、賭けゴルフをやって儲けたりもしているかなりの腕のアマ・ゴルファー。この例では、著者は「実益と趣味を兼ねて」ゴルフを楽しんでいると書いている。この人物は別に本業を持っている。健康のためにと考えてゴルフをはじめた。しかし、いまや、ゴルフは、この人物にとって、単なる趣味なのではない。実益も兼ねている。この全体が「スポーツ」なのである。アメリカでは、それで儲けることがあるとしても、世間で正規の職業とはみなされていないような、遊び半分である(としか分類し得ない)ような活動なら、スポーツだと考えられている。

また、楽しみ・娯楽がスポーツであり、身体運動の要素は関係がないとすれば、当然、チェスはスポーツであることになる。ただし、日本では、囲碁・将棋など知的なゲームはスポーツとは見なされていない。

シンクロナイズド・スイミングではartistic impressionも評価対象である(写真はWikipedia)

また、現代スポーツの多くは競技であるが、音楽演奏や舞踊においても「コンクール」(もとは「ともに走る」つまり「競走」を意味した。)において「勝ち負け」あるいは「優劣」が争われる。

舞踊に似た、体操やフィギュア・スケート、シンクロナイズド・スイミングなどの「スポーツ」では、技の「難度」や「正確さ」を競うのであり、細かく点数化された技量の優劣を競うのに対して、音楽や舞踊においては、正確さや難度といった技量だけではなく(というか、それらは必要条件に過ぎず)、それらを通じて表現される演奏や演技の「美しさ」が問題になるのだと思われる。

しかし、「スポーツ」とみなされているフィギュア・スケートにおける「プレゼンテーション」の評価が美しさ、優雅さなどとは別な「技量」だけを見るものだとはいえない。

2001年版『知恵蔵』によれば、フィギュア・スケートは「スピードだけに飽き足らない貴族たちが優雅さを求めてはじめたのがルーツ」であり、また、プレゼンテーションでは「表現」が評価される。ペアで行う規定演技であるコンパルソリーでは「正確に滑るテクニックと音楽のテンポに合ったステップや動作の協調性、姿勢や表現力などのタイミング・アンド・エクスプレッションで採点される」等とされている。だが、「滑る」ことを除き、同じことが舞踊でも言われるであろう。シンクロナイズド・スイミングについては「テクニカル・メリット(技術点)とアーティスティック・インプレッション(芸術点)の両方が表示され」、その合計点で順位が決まるという。

2012年ロンドン・オリンピック、体操の個人総合で優勝した内村航平は「美しい体操」を目指すと言っていた。体操でも優美さを重視する人が実際にいる。

「する」スポーツだけを考えれば、明らかに、強さや早さを競うスポーツと、見せるための「作品」をつくる行為である「芸術」とは異なる。しかし、スポーツの試合の全体は、人間を材料にして時間をかけてスタジアムというキャンバスcanvas(布地)ならぬキャンパスcampus(平地)の中に展開した作品であると言えないだろうか。もしそう言ってもいいなら、プロスポーツが中心であるような現代では、ゲームを「見せる」ために行われるスポーツは、戦う二つのチームが協力して作品を生産する活動だといえるだろう。スポーツと芸術を区別する指標のひとつが失われるといえないだろうか。

社会学者・井上俊は、芸術とスポーツの違いを前者が「表現」行為であることに見ている。だが同時に、上でふれた3種目のスポーツについて「どう考えるかむずかしいところ」だとも述べている。また、井上は、各種のスポーツに見られる運動や姿勢の美などもさることながら、しばしばスポーツの中に「ドラマや映画が決して直接示せないような劇的な緊張」を見出す。スポーツは「伝統的な意味での<芸術>ではない」としても、芸術と同じような機能を果たしている、とする説を紹介している。『スポーツと芸術の社会学』(世界思想社、2000年)第1章参照

しかし、一般的に、芸術とスポーツは異なる活動領域に属すると考えられている。芸術とスポーツを分ける理由は歴史的社会的背景---たとえば起源において、民衆の娯楽であったか、それとも権力者の装飾品とするために制作活動が行われたか、というような---のなかにあるとおもわれるが、それを調べる余裕はなかった。

芸術活動のいくつかは、身体を使う度合いにおいてスポーツにすこしも劣らず、また競技として行なわれているにもかかわらず、スポーツとは見なされていないが、逆に、もともとは性格がまるで異なり、始めは競技ではなかった別な種類の身体運動が、競技化されて、スポーツとして扱われるようになったものがある。私が言いたいのは、サッカーなど英国起源のスポーツ群とは異なる、ドイツなどで始まった体操・体育のことである。

サッカーや野球、テニス、あるいはレスリングなどでは、チームとしてあるいは個人として、選手は相手のチームあるいは相手プレーヤーと戦う。攻撃と防御がゲームの主要な要素になる。というよりも、攻撃と防御は同じ行動を異なる面から見て言う言葉にすぎない。こちらの得点は相手にとって失点であり、こちらの失点は相手の得点である。攻撃の成功とは相手側の防御の失敗であり、逆のことが言える。もし相手が攻撃をかけてもうまく防御すれば、相手の得点は生じない。こうして、最後に、得点と失点を差し引きしてプラスの側が勝ちなのである。

18世紀末から次第にきちんとしたルールが作られてイギリスから世界に伝播していったサッカーやラグビーなどの「スポーツ」は、のちに詳しく述べるが、もともとはルールがほとんどない「フットボール」という、本当の戦い(戦争や喧嘩)と区別できない「暴力」を伴った遊びのなかから生まれたものであった。遊びであるというのは、その戦いでは相手の身体の能力の破壊自体が目的ではなく、闘う者とそれを見るものが「楽しむ」ために行う活動だからである。現代スポーツのほとんどは勝敗を争う「ゲーム」であるが、出発点は、力と力がぶつかり合う馬上槍試合、(あとで見る古代ギリシアにおけるパンクラチオンを典型とする)レスリング や相撲など、格闘技における「勝ち負け」にある。チェスや囲碁・将棋は、本物の戦争を模して、貴人が宮廷で座って楽しめるようにと考え出されたものであろう。本当の戦いから「抽象的」に勝ち負けの観念だけを取り入れ、また戦いで必要な“策略”など知的要素だけを重視した遊びが、盤上の「戦い」であるゲームになったのだろうし、体力と身体能力を重視する遊びが現代のスポーツへと発展したのだろう。身体運動であるのかどうかの観点からは、サッカーと体操は「近い」といえるが、闘いであるのかどうかの観点からすれば、サッカーと体操の間の距離は、サッカーとチェスの間の距離よりも、むしろ大きいといえる。

ユリウス・ボフス/稲垣正浩訳『入門―スポーツ史』(大修館書店、1988年)によると、ナポレオン戦争で敗北した(領邦分立国家)ドイツにおいて、祖国救済を目的に、個人的な人格を開発するとともに国民的共同体に結合させることを目指し、一般的な義務教育の導入など、教育改革の必要を説く意見が強まった。知的教育や道徳的・社会的教育と同等に身体的教育を重視したペスタロッチの教育思想がこうした運動に大きな影響を与えた。ペスタロッチは古代ギリシアにおけるギュムナシオン(体育)に由来する語を用いて、身体教育をギュムナスティークと呼んだ。彼を崇拝するヤーンは、教育改革の中心を身体教育にあるとし、身体修練の新しいシステム=「トゥルネンTurnen」を提唱した。「トゥルネン」は、中世の貴族たちにより盛んに行われた、フランスに起源をもつ馬上試合・トゥルニールTurnier(英語ではトーナメントtournament)に由来し、古代フランス語のtornierは「馬を回す、むきを変える」ことを意味した。

1895年の全ライプツィヒ・トゥルネン協会創立記念祭の様子(ドイツ語版ウィキペディアによる)

だが、19世紀に「創案」されたトゥルネンTurnenは、戦いではなく、狭い意味で器械体操、広くはギュムナスティーク、体操・体育を意味する。そして、トゥルネンを普及させるための組織、トゥルネン協会Turnengesellschaftが作られたが、20世紀におけるドイツ社会の複雑な政治的状況のなかで、トゥルネン協会の歴史も極めて複雑だったようで、現在の体育や器械体操の世界的普及にどのような役割を果たしたのかはボフスの著書からは読み取ることができない。だが、現代スポーツとしての体育・体操が今紹介したトゥルネンに起源を持つものであることは確かなことだと思われる。

また、ボフスがはっきり述べているわけではないが、体操、身体運動はヤーンにより突然考案されたのではなく、ボフスが述べている、17世紀の、君主の宮廷に集う貴族(青少年、男子)のための特別な学校である、騎士学校における、馬術、剣術、曲馬術などの訓練(そして、エチケット、作法、ダンスなどの優雅な振る舞いの訓練)のなかに、トゥルネンの原型があったと推測することができるのではないだろうか。というのは、ボフスは、騎士学校において、剣術をエペ、フルーレなど軽い武器で戦い、曲馬では木製の模造品をつかうなどし、軍事的様式でなく、動きの優美さBewegungseleganzが追求されただけでなく、平行棒、はしごなど練習のための特殊な器具が作られたと述べているからである。

ボフスは、18世紀後半の汎愛主義者による教育改革に触れて、この中で行われた体育授業における「授業の首尾一貫した方法化、過剰に高められた達成志向、抽象的な運動要素のなかでの〔への---須藤〕運動単位の細分化はつい最近に至るまでの体育に重くのしかかっていた」と述べているが、ある時期、ドイツのギュムナスティーク・体育が「競技スポーツ化」傾向を強めたのだろう。

トゥルネンにも陸上競技のような、競い合う種目が含まれていた。しかし、戦い・競争が中心であるような英国型のスポーツと明確に異なって、体力・身体能力の育成よりも、人格的な自己形成、しかもブルジョワ階級でも貴族でもなく「自由な」近代的市民である「ドイツ国民」を形成するという、実際にどの程度達成されたかは明らかではないが、文化的・精神的目標に重点が置かれていた。古代ギリシアのギュムナシオンは戦争、戦いのための身体訓練であったが、18世紀末から19世紀はじめのドイツのトゥルネンには、ナポレオン戦争で破れた相手国フランスに対抗する国民として、基礎体力の形成が目的の一部に含まれていたことは確かだが、直接的な格闘練習のようなものは含まれていなかったようだ。トゥルネンを「集団体操、行軍、走・跳・投の運動など、軍隊の集団行動の予備教育的な色彩が強いもの」だと見る研究者もいる。金芳保之/松本芳明『現代生活とスポーツ文化』(大修館書店、1997)第4章「世界のスポーツ」参照。しかし、「ナショナリズム」を背景にしたトゥルネンの「集団行動」的性格は、領邦国家に分立していた当時のドイツの特殊な歴史的状況を考慮すれば、私は、過大視できないと思う。2)

こうして、現在、同じくオリンピック競技になっているとしても、英国型の闘うスポーツ・競技スポーツとドイツ型の自己修練、自己形成的な「体育・体操」を異なるタイプのスポーツだと見ることができる。

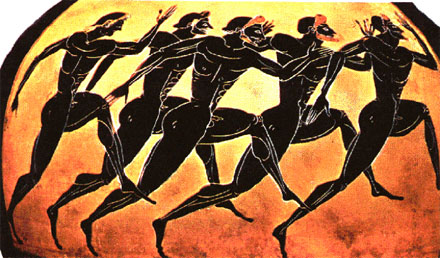

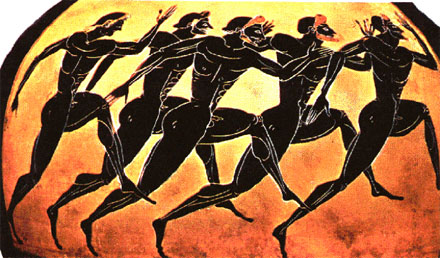

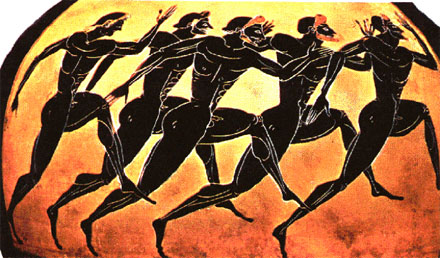

古代ギリシャ、オリンピア競技会での短距離走。

<>

<>

ゲームは相手がなければ、行う(遊ぶ)ことができない。チェスや囲碁・将棋なら、現代では、コンピューター相手に行なうことができるが、身体運動であるようなスポーツの試合、ゲームは一人では行なうことができない。瀬戸内海に浮かぶ愛媛県大三島の大山祇(オオヤマツミ)神社では毎年神事として「一人相撲」が行なわれるが、これは一人で相撲をしているのではなく、見えない神様と相撲をしているのである。普通、一人相撲は、自分だけで勢い込んで行う、むなしい行為をさす。一人では、摺り足や鉄砲などの稽古を行うことはできても相撲を取ることはできない。しかし、スキー・スケート、陸上競技では、計測さえすれば、自分の技量を測ることができるし、遊びとして、一人でも十分楽しむことができる。作家でかつ画家の玉村豊男は子供のときに一人遊びが好きだったという。彼は家の中で紐を張って高跳びをして楽しんだ。「体育の授業は嫌いなのに、ひとりで運動するのは好きな子どもだった」と書いている。毎日やっているうちに畳の根太が抜けて親に叱られたと付け加えている(愛媛新聞。2011.6.26「隠居志願」27)。(ただし、身体運動であるスポーツにおいても、近い将来、ボタンで強さやわざの程度を選ぶことのできるロボットが登場するだろうことは十分に予想できる。)

体操、陸上競技、スキーなどは、登山やロック・クライミング、ハンググライダー等の「アウトドア・スポーツ」同様、時間・空間、物、場所、自然と戦って、自己の身体の能力を楽しんだり、向上させたりしようとするスポーツである。それらは「競技」化されてはいるが、人間同士の「闘い」ではない。他方、イギリスの「フットボール」を元祖とするさまざまな球技などの「スポーツ」は体と体がぶつかり合う直接的な戦いという特徴をもった身体運動で、もともとは相手=敵を肉体的に圧倒して、相手ゴールにボールを入れることを目指す「遊び」で、ルールが設けられたのは近代になってからのことである。「フェアプレー」、「スポーツマンシップ」などはその遊びが人間同士の戦いであったがゆえに必要となった戦いの心構えである。体操や陸上競技、あるいは登山やスキーでは、戦う相手は自然である、あるいは自分である。ごまかすこと、インチキをすることは不可能である。

この十種競技においては、国際大会でも、2日目の最終種目1500mが終わると、優勝者だけでなく選手全員がビクトリー・ランを行い、劇や音楽会などのカーテンコールのように、選手が一列に並んで観客に向かって挨拶をするという。また最近の日本国内の大会では、優勝した選手をほかの選手みんなで胴上げをしたという。十種競技にはすさまじい体力を要求され、私の記憶では東京オリンピックでこれに出場した選手は「鉄人」と呼ばれていたと思う。(ただし「鉄人レース」と言うときには、水泳3.9km,自転車180.2km,ランニング42.195kmの計226.295kmを1日で行うトライアスロンを指すようである。DVD=ROM平凡社世界大百科事典)。 選手は自分の得点がほかの選手に勝(まさ)ったかどうかということではなく、身体の力の限りを尽して十種目の演技をやり終えたことに深い満足を感じ、互いに讃え合うのではないだろうか。優勝者はほかの選手を負かした最強者であるよりも、選手みんなのがんばりを象徴・代表する存在であると感じられているのではないだろうか。恐らく、私が記事を見つけることができなかった女性の七種競技も同様であろう。

スポーツの多くは勝敗を争う競技であり、格闘技のように闘いそのものでであるような競技も含んでいる。たとえば、後に見るように『ホモ・ルーデンス』の著者ホイジンハは、人間は本質的に他者との競争あるいは闘いを好むと言う。だが、山歩き、ダイビング、サーフィンなどのような、ひとりで身体運動を楽しむ、競技でも闘いでもないスポーツもある。十種競技やトライアスロンなどは競技であるが、どちらかというと他のアスリートとの闘い・競争であるよりも、自分自身への挑戦であり、記録を縮めるよりもゴールに到達することが目標であって、競技の完遂を互いに讃え合うような種目だと言えるだろう。

右はJeremiah Davison (1695?-1750?)により描かれた

The MacDonald boys playing golf(英語版Wikipedia, the free encyclopediaによる)

できるだけ少ない打数で打ち、ボールを穴に入れて、コースを回る遊びが「戦い」と関係あるのだろうか。ゴルフでは「パー」を基準にして、スコアーを数える。大会では多くの選手が参加して、それぞれの選手がコースを回って、あげたスコア(打数の少なさ)を最後に比較して、順位、勝敗が決まる。ストローク・プレーである。ゴルフは同じイギリス生まれのサッカー、ラグビー、クリケット、ポロ、ホッケーなど他のゲームとは違い、攻撃と防御を要素としていない。ゴルフはどちらかといえば、体操や陸上競技などと同じ種類のスポーツである。ただし、一緒にコースを回って、二人だけで勝敗を争うマッチプレーの場合には、「対決」、「対戦」であることがわかる。歴史的には、こちらが最初に始められたようだ。『知恵蔵2005』

ゴルフはサラリーマンのスポーツとして釣りと比較され、ゴルフは「社交」を重視したスポーツだと言われる。(釣りは社交にはあまり役だたない。『釣りバカ日誌』のハマちゃんとスーさんの関係は社交というよりも個人的付き合いである。これも「社交」ではあるが、相手が限定されている。)

社交に役立つばかりでなく、会社での付き合いや顧客の接待などのビジネスを目的に、仕事の延長としてゴルフが行なわれる。そのためにマッチプレーが役に立つ。相手と一緒にコースを歩きながら話ができる。これは「戦い」ではなく、ある種の友好のための活動である。一緒に遊んで親しくなるための「戦いの遊び」である。しかし、多かれ少なかれ友好と親善に役立つということは、一人で行うのではないゲーム(闘い)形式のすべてのスポーツの特徴でもある。国家間の友好親善のためにスポーツの試合が極めて有益であることはよく知られている。逆に、スポーツの試合から、国家間に反目が生じ、戦争にまで発展したケースもなくはないが。

ゴルフのマッチプレーは、一応、他のスポーツ同様、「ゲーム」の一種である。だが、得点を競う競技としては、(ドイツ型の)体操などと似ている。その勝敗の決まり方においては、直接に相手を倒すことを目指し、相手に失点を与えることが得点であるような他のイギリス型のスポーツとは異なる。(競走は世界中で行なわれており、イギリス特有のものではない。)

以上はたいしたスポーツ・ファンでなく、スポーツに全く詳しくない私の「オレ流」のスポーツ談義である。第一に「ルールに基づいて身体能力を競い合う遊びの組織化、制度化されたものの総称を意味する。言い換えれば、遊戯性、競争性、身体性、歴史性という4つの要素によって特徴づけられる文化形象である」という。とくに「歴史性」の要素はとりわけ重要で、それが得られるまでは「3つのほかの要素を満たしたとしても」、「スポーツ的活動であって、スポーツとは言えない」という。歴史性はすべてのスポーツ的活動がスポーツと認められるための必要(不可欠な)条件とされている。「ニュースポーツと称されるスポーツにも一定の歴史性が備わっている」という。この第一の意味でのスポーツには後で見るようにプロ・スポーツが含まれている。

第二に、ウォーキングやジョギングなど、「競争性や歴史性がなくても」、「非実利的な身体活動であれば」「健康保持や爽快感などを求めて行なわれる身体活動を指してスポーツと呼ぶことがある」という。

第三に「チェスや将棋」などの「知的な戦略能力を競い合う遊びを指してスポーツということがある」。「歴史的にも、産業革命前のイギリスではチェスもスポーツの一つとして捉えられていた。ただし、現代においてはあくまでも特殊な使われ方であって、スポーツの一般的な意味ではない」。「一般的」な意味、現代に通用し、適切な意味は、あくまでも第一の意味である、と服部は言う。

これらスポーツという言葉の三つの意味、つまりスポーツの三種の概念が包摂する活動の広さを最初に確かめておこう。

第二の概念は、ウォーキングのように競争性をもたない活動もスポーツと考える点では第一の概念よりも広いが、非実利性を要素としている点でプロスポーツを排除している、つまりアマスポーツのみをスポーツと考える点では狭い。良い悪いを別として、現代では、ニュース番組を見れば一目瞭然、プロスポーツがスポーツの主流であるから第二の概念は「狭い」概念である。

第三の概念は、身体活動性を「要素」とはせず、チェスや将棋のような「知的戦略を競い合う遊び」も「頭脳のスポーツ」として、スポーツだと考える3)。したがって、三つの中では、もっとも広い概念である。しかし、チェスや将棋のように「知的戦略を競う」ことは「賭ける」こととは違う。この概念は、先に見たミッチェナーの著書でいわれていたような、競馬や、賭けゴルフなどもスポーツと考える欧米の一般庶民のものと思われるスポーツ概念と比べれば狭い。

また、いずれの概念においても、スポーツは「する」ことだと見なされており、エリアスのように「見る」こともスポーツだとは考えられていない。服部の上げている三つのスポーツ概念はいずれも、欧米におけるスポーツ概念よりもせまく、必ずしも、十分に一般的ではないことがわかる。

そして服部の説明では、スポーツ概念に含まれている「歴史性」という要素が重要であることが強調されていて、第二、第三のスポーツ概念は、第一のそれとはただ別の概念だと言うのではなくて、特殊な概念、一般的でない概念だとされている。筆者の服部が第一のスポーツ概念に立っていて、自分の見方に基づいて他の概念を説明しているためではないかと疑われるのだが、客観的でない不公平な説明だという印象を与える。

第二のスポーツ概念は、プロスポーツはスポーツではなく、一般人が休日などに楽しみと健康増進などのために行う身体運動だけをスポーツと見なす。これはきわめて「特殊」だと考える人もいるかもしれない。しかし歴史的には比較的最近までこうした考えこそが主流であった。

後で再び取り上げるが、今から60年ほど前(昭和28年=1953年)に日本スポーツ振興会議が制定した「スポーツマン綱領」というものがある。そこでは「競技するものは、スポーツを行なうことによって、社会的名声や物質的な利益を得ようという考えをもたないこと」を定めている。金子藤吉『コーチのためのスポーツモラル』体育学講座14(逍遥書院、昭和52年、初版は昭和36年)に掲載されている。この時代には、「本来の」スポーツマンとはアマチュアのスポーツマンだけだという考え方があった。オリンピック大会への出場資格もアマチュアに限られていた。恐らく、現在も、「本来の」スポーツは、物質的利益を求めないものだと考える少数の人々がいるであろう。私はそれが「正しい」と思っているわけではない。しかし、服部はスポーツ概念の解説者としては、なぜ第一の概念のほうが、より適切であると考えられるのかを説明すべきであった、と私は思う。服部の説明には納得がいかないことが多いのでじっくり検討したいが、その前に、他の「事典」に少し当たって見てみよう。

エリッヒ・バイヤー編・朝岡正雄監訳『スポーツ科学辞典』大修館書店、1994では、1800字ほどで「スポーツ」という語を説明している。「スポーツという概念は、日常語では、非常に広い意味内容を持っているので、これを厳密に定義することはできない。この概念の適用範囲を科学的に分析しても、スポーツという概念で理解されている内容のほんの一部しか規定できない。その内容の全体は、日常的な使用法によって、さらには歴史の中で形成され伝承されてきた、スポーツと社会、経済、政治、法律との結びつきによって規定されている。この概念の理解は歴史の中で変化してきているので、それをあらゆる時代に対応するように固定することはできない。」という。そして、競争性が強いかどうかというような、異なる傾向をもったさまざまなスポーツが、さまざまな社会的な領域において、さまざまな視点・関心から、異なる性や年齢や職業のひとびとによって、行われていることを指摘している。私には、「スポーツという語の意味」ないし「スポーツの概念」についてのこうした説明のほうが納得の行くものであると思われる。

また平凡社DVD-ROM世界大百科事典の「スポーツ」(稲垣正浩)という項目では次のように書いている。「スポーツとは、競争を中心とする〈近代スポーツ〉、楽しさを中心とする〈ニュー・スポーツ〉、民族的なアイデンティティや儀礼を中心とする〈民族スポーツ〉、癒しや瞑想を中心とする〈瞑想系身体技法〉、健康を志向する〈体操・ダンス〉、自然との接点を求める〈野外スポーツ〉などの総称である」。言い換えれば、少しずつ異なる目的・性質のスポーツと呼ばれる様々な活動があるということである。

この説明に従えば、上でみた『最新スポーツ科学事典』で服部が言うスポーツの「第一の意味」は<近代スポーツ>に相当する。そして稲垣は「ニュー・スポーツには,フリスビーや風船バレーのような---,いわゆる〈軽スポーツ〉と呼ばれる,だれでもすぐに楽しむことのできるスポーツをはじめ,---セパタクローやブーメランのような民族スポーツをヒントにして簡易化したもの----がある」と、「歴史性」や「社会的認知」に言及することなく、ニュースポーツと呼ばれる活動がある事実を簡明に述べている。

瞑想系身体技法として、ヨーガ、坐禅、太極拳、少林寺武術(少林寺拳法)などをあげ、また、エアロビックス、ジャズ体操、ジャズ・ダンスなどもあげている。そして、「自然との接点を求める野外スポーツ」には、バードウォッチングなどの〈ウォッチング系〉のものをはじめ、ハイキング、登山、キャンピング、フィッシング、ハンティング、アクア・スポーツ、空の風と戯れながら楽しむ気球やハンググライダー、洞窟探検などのケービング、都心を離れてのサイクリングやドライブ、などがある、と言う。また,野外スポーツを楽しみながら、写真、スケッチ、俳句、短歌、寺社や名所旧跡探訪、なども同時に楽しもうという〈多目的スポーツ〉(マルチ・スポーツ)への道も開かれていると言い、結論的に、「以上のように、スポーツの概念もまた価値の多様化の時代を迎えて、多種多様な展開をみせている---。新しい時代の進展とともに、今後ますます多様化していくものと考えられる」と述べている。スポーツに関する客観的な説明で、私には納得がいくと感じられる。

普通の意味で歴史性とは、事柄の過去における事情、歴史的経緯、あるいは変化・変遷を言う言葉であろう。ある事柄の理解に、眼前の事実だけでなく、過去から現在に至るそれに生じた諸事情、歴史性の理解が大切な場合がある。私は歴史性と言う語の意味をこのように理解している。そして、一般的には古くからあるものは「歴史性」をもつ、と考えられる。

フリスビーや風船バレーなどニュースポーツと呼ばれているものは新しく始まったばかりである。「民族スポーツをヒントにして簡易化したもの」もあるとされるが、もとになった民族スポーツと現在の新しいスポーツとは別のスポーツであり、「ニュースポーツ」と呼ばれる一群の活動は、昔はなかった新しいスポーツであるはずだ。だからこそ「ニュースポーツ」と呼ばれているのだろう。ところが、服部は「ニュースポーツと称されるスポーツにも一定の歴史性が備わっている」と、新しいスポーツでも「歴史性」をもつことができる、と言っている。そうだとすれば、彼の言う「歴史性」は私が理解している「歴史性」とは異なる意味をもつだろう。

他方、第一の意味のスポーツが4つの要素を含むと述べた後で「歴史性については、遊戯性、競争性、身体的活動性の3つの要素を満たす活動が考案されたとしても、社会的認知を得るまではあくまでもスポーツ的活動であって、スポーツであるとは言えない」と、社会的に広く「認知」されていることが「歴史性」をもつことであるとし、またある活動がスポーツであることのもっとも重要で不可欠な「要素」であると述べている。こう述べられたあとで先ほどのニュースポーツについての文が続くのである。

「社会的認知」とはそのスポーツが広く社会に知られ、また実際に行われることを意味するだろう。フリスビーや風船バレーはそうしたことが当てはまるのかもしれない。それらの活動はスポーツに似ている(「スポーツ的」とはたぶんそういう意味なのだろう)が、最初は、たとえば、単なる遊びだとみなされた。しかし、あるとき以降、大勢の人がそれをスポーツだと認めたので、スポーツになったのだと。歴史性とは広く人々がそれをスポーツだと認めることだと。しかし、次のようなケースを考えてみると、この「要素」のおかしさがわかる。

ある「スポーツ的」活動が考案され、しばらく経って多くの人が行うようになり「社会的に認知され」た。しかし、人気は一時的で、その後は再びわずかな人の間でしか行われなくなったとしよう。この活動はある時期にはスポーツではなく、次の時期にはスポーツであったが、行う人が減った後では、再び、スポーツではなくなるのだろうか。その活動の中身が変わらないのに、それを行う人の数が多いか少ないか、つまり「社会的認知」の度合いで、その活動の分類のしかたが変わるということが起こるのだとすると、私にはたいへん奇妙なことのように思われる。

「スポーツという言葉の意味」あるいはスポーツの概念は、一般に、ある活動がスポーツなのかどうかを判断する際の基準になるであろう。つまり、ある活動はスポーツなのか、それとも宗教的行為なのか、芸術なのか、等々が問題となるときに、その判断基準となるであろう。そのとき、ある活動を指して「スポーツ的活動であってもスポーツではない」と言うとすればおかしなことであろう。スポーツとは、芸術的でも、政治的でも、宗教的でもなく、スポーツ的であるような活動、つまりスポーツ的活動であろう。私も含め、普通の人は「スポーツ的ではあるがスポーツではない」と言われても、まず納得しないであろう。そこでは「スポーツに似ているが、遊びに分類されるべきだ」というようなケースとは違う事態が問題になっているのである。活動の内容からすれば、単なる遊びではなくスポーツなのである。しかし、まだ、あるいはすでに、スポーツだと「認知されていない」がゆえにスポーツではないと言われているのである。

ある活動がほかの三要素を満たしているのにスポーツであると認められないことに不満を持ち「スポーツとは何か」と問うたとしよう。他の要素は満たされているから問題ではない。「認知」という要素だけが問題なのである。服部は「社会的認知と言う要素が重要なのだ。スポーツがスポーツであるのはそれがスポーツであると広く認められていることだ」と答えるだろう。

だがそれは「スポーツとはスポーツだと人々が考えているものだ」と言うのと同じことである。これは答えにはならない。りんごを知らない人が「りんごとは何か」、「りんごとはいかなるものか」と問うたときに「りんごとは人々がりんごと考えているものだ」と答えるのがナンセンスであるのと同じである。

それがナンセンスなのは、それがりんごの特徴にふれない、トートロジー(同語反復)の類の答えだからである。「社会的認知」がスポーツの概念の要素だとすれば他の要素についての考慮は不必要だからである。つまり異なる要素からなる複数のスポーツの概念が存在することについて考えたり言及する必要はないからである。「社会的認知」を不可欠な要素だと言い立てる第一のスポーツ概念は、スポーツとはスポーツであると人々が認めているものである、とスポーツを定義することである。

こうして、第一のスポーツ概念にたつならば、ある活動がスポーツであるのかどうかを判断したくても、できない。そこで、その活動がスポーツであるかどうかを知りたければ多くの人がどのように考えているかを調べるしかなくなる。しかし、尋ねられた人がまじめに答えようとすればスポーツの概念またはスポーツという語の意味にしたがって答えようとするだろうが、すべての人が「第一の概念」が「一般的」あるいは正しいと思い、それにしたがって答えようとするなら、その人たちも最初に尋ねた人と同じ困難に出くわすだけである。スポーツとは何かを知るために人々は、他の人々がスポーツとは何であると考えているかを知らねばならず、こうして無限後退に陥らざるを得ない。だから「歴史性=社会的認知」を概念の要素とすることは無理である。

ところで服部は説明の冒頭で、「スポーツという言葉には大きく3つの意味がある。第1に、スポーツとはルールに基づいて身体的能力を競い合う遊びの組織化、制度化されたものの総称を意味する」と言い、続いて「いいかえれば、遊戯性、身体運動性、及び競技性、歴史性と言う4つの要素によって特徴付けられる文化形象である」と書いている。この二つの文を比べると、彼が「組織化、制度化」と「歴史性」を同じ意味だと考えていることがわかる。

私は、すでに何冊かのスポーツ(の歴史)に関する本を読んでいたので、この二つの文に登場する言葉は知っていた(つもりであった)。だが、スポーツの「歴史性」という言葉は初めてであった。私の理解では、スポーツの組織化、制度化とは、19世紀ごろの英国ではじまった、各種スポーツに関する全国的な「連盟」や「協会」などの組織が結成され、統一的なルールが定められるとともに その組織による大会や競技会の管理・運営の下で、規格化された施設・用具を用いてゲームを行うようになった過程、歴史的事情を指す。

英国ではサッカー(1863年にフットボール協会を結成)やラグビーが(1870年ごろから)それぞれの統一ルールにしたがって行われるようになるまでは、それらに似ているが、それらよりもずっと荒っぽい、フットボールと呼ばれるスポーツ/球技が地方ごとに異なったルールで、パブリックスクールや近隣の町や村の間で行われていた。しかし、19世紀の半ば以降、ルールが次第に統一化され、また全国的な組織ができた。また、競技団体からは独立した審判が試合を公平に司る仕組みが作られ、ルール遵守が強化された。(N.エリアス『スポーツと文明化』、DVD=ROM世界大百科事典「サッカー」(松本光弘)、「ラグビー」(大西鉄之祐+綿井永寿)など)

日本の中学や高校の体育部などは「体育連盟」という組織に加盟している。あるいは成人のスポーツ団体の多くも何らかの組織に加盟しているであろう。しかし、そうした全国組織と関係ない、草野球や草サッカーチーム、ママさんバレーチーム、その他のスポーツ同好会のようなものもたくさんあるだろう。あるいはチームとはいえない、町内会やPTAの行事で臨時にメンバーを募って試合を行うような形式の活動、あるいはさらに、家族や友人で思い立ったときに公園のテニスコートなどを借りて行うプレー、これらさまざまな個人、団体の活動は一体なんであろうか。これら団体は「組織」には加盟していない。そして試合は、連盟公認の審判でなく適当にその場で選ばれた審判の下で、あるいは参加人数に余裕がなければ審判なしに行われるだろう。だが、「組織化・制度化」されていることが要件だということは、今言った草野球---等々の活動は、野球、サッカー、バレーボールなどのスポーツではなく、野球、サッカー、バレーボールに似た「スポーツ的活動」だということを意味しているのだろうか。

2014.1.14『愛媛新聞』「この人」に登場する、全国高校サッカー選手権で初優勝した富山第一高校監督の大塚という人は、法大でDFとして活躍し、日本リーグの古河電工に入社したが日本代表経験者がそろう強豪で芽が出ず、24歳で第一線を退いた。その後指導者ライセンスを取得するために英国留学したが、その際中に60歳くらいの人が集う草サッカーチームに参加して高校生を相手に対戦したときの試合の楽しさが忘れられない。大学や古河では苦しさのほうが先にたったが、欧州でサッカーは何歳でも楽しめるということがわかったと、言う。また、彼は高校サッカーで燃え尽きず、続けてほしいということを指導方針にしているという。この草サッカーチームは連盟に加盟していないから「草サッカーチーム」なのだろうが、連盟に加入すれば、そのメンバーは、単に「スポーツ的活動ではなくスポーツ」であるサッカーをすることになるのだろうか。

おそらく服部も、草サッカーがスポーツではないとは言わないのではないか。彼が言いたいことは、国際サッカー連盟 Federation Internationale de Football Association(略称FIFA))が認めた統一ルールに従って行われるのが、「本物」ないしは「正式」のサッカーで、審判がいなかったり、11人でなく、たとえば人数不足などのためにはじめから10人ずつであるいは10人対9人で行われたりすれば、それは「本物」のあるいは「正式」のサッカーではないということだろう。「正式」かそうでないかと言うスポーツの区別にも問題がないわけではないが、私はそのように言うことを否定しようとは思わない。だが、草サッカーと「正式」のサッカーの間に違いがあることを認めることと、サッカーとは「正式」のサッカーのことであり、草サッカーは「スポーツではない」と言うこととは全く別のことであろう。

英語版Wikipediaによると、英国ではsoccerはfootballの一種とされ、association footballの略称だという。

19世紀英国におけるスポーツの組織化・制度化の過程を簡単に振り返ってみよう。ラグビーとサッカーはどちらも中世から行われていた荒っぽい「フットボール」と呼ばれた球技にいくつかの新しいルールが設けられることによって19世紀半ばに誕生したものである。統一ルールが成立する以前、パブリックスクールと呼ばれる学校ごと、地方ごとに少しずつ異なるルールで試合がおこなわれていたにしても、それらのルールと統一ルールはよく似たものであったに違いない4)。

なるほど組織化・制度化により誕生したサッカーとラグビーは異なるルールを持ち、それらはまた「フットボール」とやや異なるルールで闘われる。だが、当時のラグビーもサッカーもともにフットボールに似た球技であったことは確かである。サッカー、ラグビーは以前のフットボールのルールの部分的な修正・変更によってうまれた。「組織化・制度化」を経たラグビーとサッカーはスポーツであるが、ルールが不明確なフットボールはスポーツではないと服部は言うのだろうか。

名称が変わり、明確なルールが作られて全国的な「協会」という組織ができたことは確かに「フットボール」とサッカー及びラグビーとの違いである。しかし、遊戯性、競技性、身体運動性というほかの要素に変化がないにも関わらず、組織化・制度化という変化によってスポーツではないものがスポーツになるという説明に納得できないのである。

ルールが一国内であるいは国際的に統一されているかどうか、また国内のあるいは国際的な統一組織が存在するかどうかによって、プレーの仕方、闘い方が相互に極めてよく似たゲームが一方はただの遊び、娯楽、もしくは「スポーツ的活動」であり他方は「スポーツ」だと言うよりも、一方は組織化・制度化が行われたスポーツないし娯楽であり他方は組織化・制度化が行われていないスポーツないし娯楽だというほうが自然ではなかろうか。実際に「正式」なルールによく似たルールでゲームが為されて、人々がゲームを行ったり観戦したりするのを楽しんでいるかぎり、草野球や草サッカーがスポーツではないと言えないのと同様に、一般に組織化・制度化されていない身体運動である遊び・娯楽をスポーツでないという理由がない。たとえば、柔道とは異なり、相撲には国際的な協会も国際ルールも存在しない。また日本の相撲に似たモンゴルや韓国の相撲が存在する。しかし、それぞれの国において一定のルールが存在し組織化制度化が行われている。この事実を国際的あるいは世界的に見て相撲はスポーツでないが、それぞれの国においてはスポーツである、と言うとすれば奇妙であろう。

服部の言う「スポーツという言葉の第一の意味」が、今検討し疑問を提出したようなスポーツの「組織化・制度化」を「不可欠の要素」とするものだとすれば、この概念を重視するのはスポーツの統合、管理・運営を重視する人々、たとえばオリンピック委員会の委員などではないだろうか。そして、もしかしたらその概念は主流であるのかもしれない。だが、私は、それはある特定の人々の持っているスポーツについての概念であるに過ぎない、と考える。

また「競技性」を要素とする、服部の「第一の意味での」スポーツ概念はマスメディアが持っている「スポーツ」概念と同じものだと思われる。競技性の高い、勝つことを第一の目的として行なわれるプロをはじめとする「組織化・制度化」された、スポーツ・マン、アスリートの戦いは「観戦者」にとって楽しい。マスメディアは多くの視聴者を獲得できるスポーツに注目することになる。その概念は「見られる」ことを重視したスポーツの概念である。

だが、草スポーツや草サッカー、あるいは海水浴やゲレンデスキーなど遊んで楽しむものとしてのスポーツあるいは身体運動、「する」スポーツでは、自らプレーを行い、自分で泳いだり滑ったりする人々の「身体運動性」と「遊戯性」の方が重要である。次にスポーツの「遊戯性」という要素についての服部の説明を検討する。

しかし、(日本の)剣道や(西洋の)フェンシングなどは遊びから生まれたスポーツではなく、武器を持って戦い暴力で物事の決着をつけることが当たり前であった時代の戦闘の技術が、後にそうした戦闘が行われなくなった時代に、さまざまなルールを設けることによって競技・ゲーム化されたものである。そこで格闘技の場合には、戦いではあるが本当の喧嘩や戦闘ではないという意味でしばしば「遊戯」であり、遊びであると言われる。

プロ野球やサッカーなどにおいても、選手たちは体を張って戦う。軍隊による戦闘行為とは異なり相手を殺したり戦闘能力を失わせたりすることは目指されていないが、プロスポーツではいずれも勝敗をめぐってはげしく争い、戦う。時には興奮した選手同士の殴りあいも生じる。それでもその戦いは「本当の戦い」ではない。怪我を減らすように配慮された、ルールの下での「遊びの戦い」である。

そこで、一般にある活動が遊戯、遊びであるかどうかが問題になるとすれば、レベルの違う二つの「遊戯性」の意味がある。ある活動が実用的目的からなされる仕事や労働ではなく、遊びであるという場合(広義の遊び)と、その遊びが特に戦う遊びであるときに、その戦いは本当の戦い、戦争や喧嘩ではないという場合(狭義の遊び)の二つである。だが、たとえば、同じ畑の耕作でも趣味・遊びとして行われることもあるし、生活のための仕事/労働として行われることもあり、耕すという活動形態、動作自体は遊びかそうでないかの区別はできないように、仕事/労働と遊びの区別は活動の形態、動作の違いによってきまるのではなく、その活動を行う人の意図・目的によってきまる。

したがって、たとえば漁師でない遊漁者の行う釣りは広義における遊戯であるが、小学生が休み時間に行う相撲は(喧嘩に発展しないかぎり)広狭両方の意味での遊戯である。スポーツの多くは勝敗を争う「闘う遊び」である。スポーツ愛好者は休日に、広狭両方の意味での遊びとして、スポーツを行って楽しむ。他方、プロの選手が行なうスポーツは観客を楽しませるために行なう職業労働、一種のサービス労働であり、仕事であって、遊びで行われるのではない。しかし、格闘技であっても試合=闘いは喧嘩ではなく、ルールに基づくプレー、つまり演技であり、ゲームである。プロ野球の選手は、狭義において遊戯である野球を仕事として行う。プロ野球選手は野球の試合を(広義の)遊びとして、つまり自分が楽しむことを目的にして行うのではない。これは手品師が遊戯である手品を仕事として行う人であるのと同じ、平明な事柄である。

スポーツの闘いは、虚構ではなくある種の本物の戦いである。だが同時に相手を叩きのめしたり殺したりすることを意図しない遊戯であって、本物の闘いではない。だからこそ、観客はスポーツを、本当の喧嘩や殺し合いに出くわしたときに感じるのに似た興奮を感じながら、同時にそれがスポーツの試合、つまり遊び・娯楽であるがゆえに、余裕をもって、「見て」楽しむことができる。スポーツのもつ遊戯性とはこのようなものである。

ところが、服部は「遊戯性」の定義を行わず、したがって、その二面を区別せずに、スポーツの「第一の概念」の要素として遊戯性、競争性、等々をあげたあと、「たとえば遊戯性について言えば、スポーツは本来自由な活動であり強制されたり義務的に行なわれるものではない。しかしプロフェッショナルスポーツや競技スポーツの世界では、勝利の重要性が強調されるのに反比例して、遊びの要素は重要ではないものとして扱われる。‐-‐競争性をあらわにして激しく競い合うことが歓迎される」と言う。

だが、プロが行なう試合は、労働契約・雇用契約、あるいはたとえばJリーグ規約のような規程に基づいて行なわれるもので、「強制や義務」を伴い、選手たちの私的で「自由な」楽しみのために行なわれるものではない。だから、プロ・スポーツについて「本来自由な活動であり云々」と言う言葉は無意味である。そして「勝利の重要性が強調される」ことに対する批判的ニュアンスの言及は、広義の遊びで行われる試合であれば、勝つということよりも、両チームの親睦、試合を楽しむことにこそ重点が置かれるべきだというもっともな考えが背景にあると思われるが、そこでは、遊戯/遊びと言うときに意味されるゲーム自体のもつ狭義の「遊戯性」と、活動を楽しむために行なう主体の目的としての広義の「遊び」とが区別されないままに遊戯性の語がつかわれているため、混乱を招いている。

プロフェッショナル・スポーツにおいては、選手は遊ぶこと、自らが楽しむことを目的にしてプレーを行なうのではない。闘いの遊び、というよりは遊びの闘いを真剣に行なうことによって、観客に楽しみを提供するという職業上の仕事を行なうことが、試合をする彼らの目的である。たとえば選手が暴力を振るったり監督が暴言を吐いた場合に、審判によって退場をさせられることがあるが、これは試合が何よりも勝利を重視するものであるがゆえに感情的になり喧嘩に発展することがあることをあらかじめ予想して作られた「ルール」にしたがって行われていることの表れある。(草野球ではそうはいかない。)つまりプロのスポーツでは喧嘩になるほど「真剣」に闘いが行われるのは当たり前のことなのである。友達同士で行われるスポーツの試合においては、相手を一方的に負かすことが目的ではないということはたしかであり、目的は二人が仲良く楽しむことだ。しかし、プロ・スポーツの対戦者の目的は相手と仲良くすることではない。観客は、真剣な、全力を尽くした戦いが見たいのである。プロ・スポーツの一つ、大相撲で、力士が本気で戦わず、相手を傷つけず自分も怪我をしないように気をつけながら戦ったなら、「無気力相撲」と見なされ、八百長の疑いをかけられてしまうだろう。なんであれ、プロ・スポーツの選手が戦いを「遊び」で行っていたら、たちまち観客からブーイングを食らい、そうした選手は首になるだろうし、遊びで試合をするチームはたちまち観客を失うだろう。

だから、「プロフェッショナルスポーツ---の世界では、勝利の重要性が強調されるのに反比例して、遊びの要素は重要ではないものとして扱われる」と、服部のように、ゲームが「本来、遊びである」ことを理由に、プロの選手に対して、勝利にこだわる態度を批判することは的外れである。勝利を追求することは、仕事が勝ち負けを競う遊びつまりゲームであることからくる、必然的な要請であり、それは、たとえば、画家が美を追求し、料理人がうまい料理を作ることを要請されているのと同じである。プロスポーツの選手に、八百長試合とは異なり、予想通りにあるいは筋書通りには決して進行しない、真剣勝負としてのゲームの勝利を重要なことではないと考えるよう求めることは、その代わりとして計算しつくされた演技(たとえばプロレス)を求めるのでもない限り、結局、仕事を真面目にやるなということと全く同じことである。

もちろん、勝利を追求するからと言って、ドーピングのような行為は不正をして勝ちを手に入れようとすることであるとともに自らの身体を傷つけることであり、決して肯定できない。それが勝つことにこだわる姿勢と密接な関連があることは確かだろう。しかし、ドーピングは勝つことへの不適切な、間違ったこだわりである。勝利への間違ったこだわりの存在を理由に、勝利へのこだわりを抑制しようというのは、たらいの湯と一緒に赤子を流すのと同じ愚を犯すことだろう。

不適切で、間違った行動を生むことにつながる勝ち負けに対する過剰なこだわりは、大会での順位やふだんの成績により決まる賞金や給料の格差が大きいということとも関係があるだろう。好成績をあげることのできる少数の選手だけに巨額の金を払い、J1や「一軍」以外の選手にはふつうの生活を送るにも困るような低い給料しか払わなかったり、成績の良くない選手を簡単に首にしたりという運営・経営の仕方が問題だと私には思われる。恐らく格差が人間のやる気をおこさせるという人間観・経済観から生じる労働問題であり、人権問題である。あるいは、他にも原因があるかもしれない。そうした問題を検討する必要があることは認めるが、しかし、「勝利の重要性の強調」自体をスポーツの「遊戯性」との関連で不適切だとすることは的外れで、間違っている。

プロ・スポーツが興行として観客を楽しませて稼ぐことができるためには、プレーヤーが勝利を目指して「競争性をあらわにして激しく競い合う」ことが効果的であることは明かであるように思われる。選手はプレーにおいて「遊ぶこと」を求めるのでなく、仕事に打ち込もうとする。工場労働やあるいは研究活動や他の職業の場合とは異なり、スポーツ労働は、勝利を目指し真剣に打ち込めば打ち込むほど、見る人々にとって、遊戯としての闘い=ゲームとしての面白さを生み出し、サービス業として成功することができるのである。

試合は地元でだけ行なわれるのではなく、そういつも応援にいくわけにはいかないだろう。だが、ファンは、損得抜きで、商売の売り上げを減らしてでも、ひいきのチームが勝ち、好きな選手が活躍するようにと、毎試合、夢中になって応援する。釣りをして暮らしている漁村の私の家には、テレビ放送のディジタル化以降、受像機はないし、家族の住む松山の家に戻った時も、私は、せいぜい、大相撲の結びとその前の二、三番を見る程度で、スポーツ観戦はほとんどしない。見ていれば、それなりに面白いと思うが、2時間近くなる野球をじっと見ていることはない。だから、夢中になって応援し、一緒に応援しないものにはけんか腰で対応するという気持は分らない。スポーツとは、またスポーツ・ファンとは不思議なものだと思う。だが、プレーヤーが本物の喧嘩のように真剣に闘うから、それに釣られてファンも応援しないものにけんか腰に対応すると考えれば少し分かる気もする。

プロではなくても、リトルリーグから高校野球まで、ゲームを楽しみながら「遊び」でプレーをしているものは、最近では、ほとんどいないのではないか。だから、現代のスポーツが遊戯性をもつというのは「する」スポーツとしては、休日の「草野球」や、臨時に参加者を募って行なわれる町内の地区対抗戦などを除けば、ほとんどあてはまらない。

しかし、私の理解では、イデアーつまり本質的概念は超越的なイデアー界にあるのではなく人間の脳の中にあるか、書き留められて書物の中にある。しかもそれぞれの事物や出来事に対応するイデアー・概念はリンゴやテレビのように明確に定義できる事物の場合のようにただ一つだとは限らない。つまり、日常用語で言えば、それぞれの事物や事柄についての概念は様々であり、「スポーツ」にもまたはっきりとした概念は存在しない。人々がスポーツと呼ぶ、時代ごとに少しずつ異なる活動が存在するだけである。私は、エリッヒ・バイヤー編『スポーツ科学辞典』で言うように、「スポーツという概念は、日常語では、非常に広い意味内容を持っているので、これを厳密に定義することはできない。」という説明が正しいと思う。

われわれはプラトーンではなく、アリストテレースに従い、地上に現実に存在するそれら活動が有する(それらに内在する)共通の性質(アリストテレースは主にエイドス・形相と呼んだ)から、スポーツとは何であるかを判断しなければならない。服部が「一般的」と言うスポーツ概念は、稲垣によれば、19世紀後半英国で始まった「近代スポーツ」を指すに過ぎない。ほかに、<民族スポーツ>、<瞑想系身体技法>、健康を志向する<体操・ダンス>、簡単にできてすぐに楽しめる<軽スポーツ>、<野外スポーツ>などのさまざまなスポーツが存在する。またプロスポーツをスポーツとはみなさず、ウォーキングやジョギングをスポーツに数え入れるスポーツ概念があり、あるいは身体運動性をスポーツの(不可欠の)要素と見なさず、チェスなどの知的競技もスポーツだとする概念が存在する。

しかし、スポーツにおいてはアマとプロとで、「すること」が自らにとって楽しみであるのかそれとも職業労働であるのか、言い換えると、自己にとっての快楽を生み出すのか、他者である観客にとっての快楽を生み出すのかというはっきりとした違い、分裂・対立が生じる。活動の目的が違ってしまう。スポーツ選手は、そのスポーツが好きだからそれを職業に選ぶ。とはいえ、彼が試合に出場してプレーを行うことは愛好者が休日にスポーツを楽しむのとは全く異なる。彼は楽しむために試合に臨むのではなく、職務を遂行し、給与を受け取り、家族を養うためにそうするのである。だから、プロのスポーツ選手は休日には他の遊びを行って気分を転換する必要がある。プロ・スポーツの選手にとって、スポーツは、楽しみのための活動、つまり「遊戯」ではない。もし、服部が言うように、楽しみのための活動である、つまり遊びであることが「スポーツの概念」に含まれるとすると、プロ・スポーツはスポーツではないことになる。(そしてそのように考える人もある。)しかし、定義として、プロ・スポーツはスポーツではないということにするのは、プロ・スポーツが極めて盛んになっている現在ではとうてい無理だろう。

他方、観客にとってプロ・スポーツは楽しみ、遊びであるが、しかし観客は「身体運動」はしない。大声で応援し、時には手を振り回したり跳び上がったりはするだろうが、チア・ガールの応援のような場合を除き、応援を「身体運動」とみなすのは無理ではないだろうか。身体運動性をスポーツの概念の要素として重視するなら、見るだけの参加はスポーツ活動ではないことになる。(そしてチェス・将棋もあるいは競馬でかけることもスポーツではないことになる。)これは日本におけるスポーツの常識に適った見方だろうと思われるが、私はそのほうがよいとは思わない。しかし、この区別はさほど重要なことではない。

プロ・スポーツもスポーツである、いやプロ・スポーツこそが主たるスポーツであるという現代の通念を前提にすれば、むしろ、スポーツの概念について遊戯性を要素と考えることをやめるのがよいのではないかと思う。スポーツを、「遊び」に中立的な、ルールにしたがって競争あるいは勝ち負けを争う活動と考えるのである。その場合には、スポーツを職業として行なう人もある。他方、休日にスポーツを楽しみとして遊びとして行う人もある。しかし、また、かなりの数の子供たちが、クラブに入るなどして、連日、一生懸命練習をしプロになることを目指す。塾で勉強して将来よい職に就こうと考えるのと同じように、スポーツは職業への準備として取り組まれる活動である。だから、スポーツ自体は遊戯であるとは言えないものである。

たとえばトランプ(カード)を用いる活動は、家族で行って楽しむこともできるが、占い師は職業にすることができるし、本物の賭けごとにもなる。あるいは手品もできる。トランプを使う活動はいろいろな目的で行うことができ、その活動がそれ自体遊びであるかどうかは問題ではない。スポーツ(ゲーム)をそれに似た性質のものと見なすのである。スポーツは遊びにも、プロの真剣勝負にも、あるいは「体育」の授業のためにもなる。スポーツが遊びであるかどうかは問題ではない。

学校における勉強は、P.ブルデューの言葉を使えば、将来の生活のための学歴と知識という文化資本を獲得するために行われる。(アダムスミスは、すべての人間を商人と見なしたが、ブルデューは「資本家」と見なすのである。)子どもたちは大企業に就職するため、有利な社会的な地位を手に入れるために、学校で「勉強」をする。学校での勉強の終点・目的は何らかの職業につくことである。(しかし、科目によっては学校の勉強が楽しいと言う子どももあるだろう。)

スポーツ・クラブや、中学校以上の部活のなかで子どもたちが行なうスポーツについて全く同じことが言える。(楽しいから通うと言う子どももいるだろうが。)子どもたちはいまやプロ・スポーツへの就職を目指してスポーツの練習に励むのである。勉強もスポーツも稼ぐための職業に就くことを可能にし、職業のなかで運用されて利益を生み出す、文化資本である。

エリアスはポーランド生まれのユダヤ人である。1920年代半ばに研究者としての経歴をはじめたがナチ支配下で教授資格を得ることは出来ず、33年以降はフランス、イギリスで亡命生活を送った。彼は母親をアウシュビッツで失った。

彼の主著は『文明化の過程』(上巻、赤井慧爾ほか訳、第一部「「文明化」と「文化」という概念の社会発生について」、第二部「人間の風俗の独特の変化としての「文明化」について」、1977年、下巻、波田節夫ほか訳、第三部「ヨーロッパ文明の社会発生について、まとめ 文明化の理論のための見取り図」、1978、ともに法政大学出版局)で、他にミヒャエル・シュレーター編/宇京早苗訳『諸個人の社会―文明化と関係構造』(法政大学出版局、2000年)、ミヒャエル・シュレーター編、青木隆嘉訳『ドイツ人論 文明化と暴力』法政大学出版局、1996などがある。

エリアスは亡命中の38年~39年に『文明化の過程』をバーゼルの出版社から刊行。英国では敵性外国人として抑留されるなどの苦労もあったが、54年に英国レスター大学の講師になった。69年に『文明化の過程』(第二版)と『宮廷社会』が刊行され、オランダ、及びドイツの大学で講義をするようになり、75年にアムステルダムに転居。77年80歳で、アドルノ賞を受賞。1990年死去。

エリアスは、競技や娯楽の活動を、それが行われていた社会のほかの諸活動やその社会の人々の価値観やものの見方、感じ方と関連付けてとらえ、スポーツの歴史を社会の歴史の一部、人間の諸活動全般の歴史的変化の一部として考察している。エリアスを通じてスポーツの歴史を知ることにより、単にスポーツの昔の姿を知るだけでなく、どうしてそれが現在のスポーツへと変化したのかについても知ることができ、また、スポーツの変化を通して人間社会の大きな歴史的変化を知ることができる。

私はもともと体を動かすことが好きで「する」ものとしてのスポーツが好きだったが、スポーツに対する知的関心はもっていなかった。だが、エリアスの著書を通じてスポーツに対する強い知的関心をもつことになった。また、だれでも、自分が生きている近代あるいは現代とはいかなる時代であるのかということは多少でも考えるであろうが、私は隠居後は釣りを中心としたせまい私的生活の瞬間瞬間の時間の流れに身をゆだねる毎日のなかで、歴史や時代を考えることをほとんど忘れていた。だが、エリアスを読むことで、改めて(スポーツだけでない)全体社会の歴史についても考えることができ、生活を豊かにすることができたと感じている。

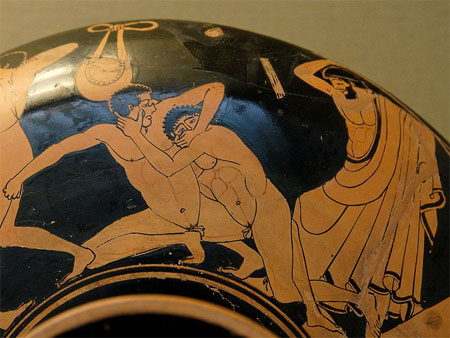

エリアスは現代のレスリング(英語wrestleは「格闘する」ことである)と古代ギリシャのオリンピア競技の大会で行われていたパンクラチオンという格闘技を比べる。現代のレスリングでは、「フリースタイル」つまり規則が少なく自由に戦える様式のレスリングでも、試合時間、反則技が明確に決まっており、一人の審判、3人の審査員、時計係が試合を監督する。反則規定は相手に怪我を負わせる可能性のある暴力を禁止している。

だが、パンクラチオンでは、武器を使わないというだけで、あらゆる暴力が行使された。時間制限がなく一方が降参するまで続いた。眼をえぐりぬき、指、手足の骨を折り、噛み付くことが行われた。スパルタで行われたパンクラチオンでは頭、顔、耳を殴ってもよかった。この競技で何人もの男が殺されたという記録が伝わっている。一般に、殺されたり、重症を負ったり、生涯不具になることがしばしばあった。

噛み付いたり目をえぐりぬいたりすることは「慣例的には禁じられていたようだが、戦いの興奮に夢中になっている違反者を引き離さないうちに被害が及んだのだろう」とエリアスは言っている。初めてこれを読んで当時の「競技」のひどい暴力性に驚かない人はほとんどいないだろう。〔pancratium(英)の元のギリシャ語panはall、kratos,kratia(pl.)はstrength,mightの意味。したがってalmightyつまりあらゆるものに勝る(格闘)技、ないしはあらゆる力を行使してよい技を意味したと思われる。

前5世紀後半、スパルタとアテーナイがギリシャ世界を二分して戦った「ペロポネーソス戦争」を客観的・実証的に叙述したトゥーキディデース(ツキジデス)の『戦史』第5巻には、420年夏に「オリュンピア祭が催された。これはアルカイディア人アンドロステネースが第一回のパンクラティオン種目の優勝を得た年次である」というくだりがある。久保正彰訳『戦史』(岩波文庫)中、p319

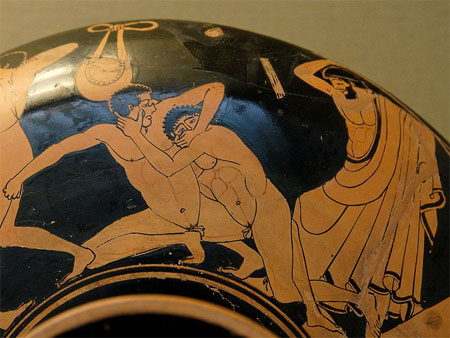

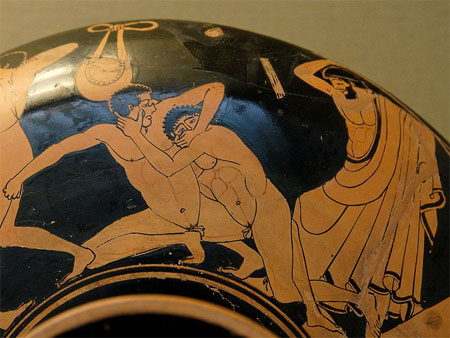

パンクラチオンの壺絵

この写真では審判が選手(のどちらか)を鞭で打とうとしている。エリアスの述べている事からすれば、興奮している選手を手では止められず、通常、鞭で打ったのだろう。

この写真では審判が選手(のどちらか)を鞭で打とうとしている。エリアスの述べている事からすれば、興奮している選手を手では止められず、通常、鞭で打ったのだろう。

『驚異の古代オリンピック』(トニ―・ペロテット/矢羽野薫 訳 河出書房新社、2004年;『本で会いましょう』http://kaitekido.exblog.jp/18197392/ で紹介されている。)は、この絵の写真(元は壺絵であるがこれを平面に直したもの)を載せ、左の選手が相手の目を突く反則を犯して審判に鞭で打たれている、という説明を加えている。

確かにそう見えなくもないが、英語版Wikipediaでは逆に、右側の選手が相手の目をgaugeしようとしており、審判はこの反則のゆえに打とうとしている、と説明している。確かに右の選手が足を絡めて攻めており両手で相手の目を突こうとしているようにも見える。どちらの説明が正しいのだろうか。

エリアスによれば、肉体的暴力がほとんど規制されずに行使されたのは、「命をかけた戦いに屈しない肉体的強さを最高の美徳と考える価値観」と「暴力に対する当時の人々の一般的な感じ方」に関係がある。

古代ギリシアでは、美しい(見事な)肉体、強い肉体の能力が重視され、男性市民に勇気や忍耐力が求められた一方、人類史上にも稀な民主的な制度である(男性)市民全員参加の直接民主制を布いていたアテネにおいてさえ、身体障害者や高齢者が国の指導的地位につくことはなかった。虚弱な子供は放置され、死なせられた。肉体の美と強さ、忍耐力は人間の最高の卓越性をしめすものと考えられていた。オリンピアの競技会に出場する「運動選手の社会的地位は、現代の運動選手が維持している社会的地位とは全く異なっていた」。「オリンピア競技で優勝した人々のほとんどが彼らの彫像をオリンピアに、また時々彼らの故郷の町にも立ててもらった」。 他方、古代地中海世界では、同じギリシャ民族の都市国家間に戦争が起こった場合、勝った側は敵のポリスの男性をすべて殺し、女子供は奴隷にしたという。トゥーキディデース(ツキジデス)の『戦史』(アテネ中心の同盟とスパルタ中心の同盟の間の「ペロポネソス戦争」の記録)にもこうした皆殺しが報告されている。

都市国家内部においても暴力事件がしばしば生じた。近代以降の中央集権的国家においては、暴力行為を取り締まり、殺人や強盗などの事件が起こったときには裁きを下し処罰する強力な機関(警察や裁判所)が存在する。しかし、古代ギリシャ、都市国家内の「市民の生活防衛」は国家の「独占事業」にはなっていなかった。人々は個々の市民として、あるいは血族集団の一員として、私的な暴力を振るう機会と暴力を被る機会が多かった。誰かが殺された場合には、殺された側の血族集団が復讐を行ってかたをつけた。こうして、人々はポリス内部での喧嘩で、あるいは他のポリスとの戦争で、他者からの全く規制のない暴力にさらされたり、暴力の発生に直面したりする機会がいくらでもあった。

パンクラチオンをはじめとして、ゲームにおいて行使された暴力のレベルが現代に比べひどく高いことの背景には、日常生活の中で暴力を見たり行使したりすることが頻繁にあり、暴力に対する彼らの「道徳的反感、罪悪感のレベルはきわめて低かった」ことがあるとエリアスは言う。

古代ギリシャのパンクラチオンがレスリングの「原型」だとすれば、サッカーやラグビーなど近代スポーツの原型は英国中世の民衆の娯楽「フットボール」にある。英国における「フットボール」のスポーツへの変化はヨーロッパ世界の「文明化の過程」とともに起こった、という。

写真は英語版Wikipedia。folk/mob footballつまり民衆ないし暴民のフットボールだとしている。

フットボールは、年中行事として設定されたゲームという楽しい形での、暴力の制度化されたはけ口、あるいは「半ば制度化された戦い」であった。社会の正常な年中行事としてのフットボールは聖人記念日や祝祭日に設定された。それは、「社会の基本構造に深く織り込まれたバランスの取れた種類の余暇活動」の一つであった。フットボールは宗教的な儀式の一つとして、伝統と一定の規則に従って行われたが、宗教的行為と世俗的行為の違いはあいまいで、教会の礼拝も「中世では現代の礼拝に比べてしばしば騒がしく、規律もなく、人々の日常生活に近かった」。

フットボールは近隣共同体の諸集団、地元のギルド、男女の集団、若い既婚、未婚の男たちの間で行われた。「若者たちは戦いたくてむずむずしていた」し、「フットボールは地元の集団間のわだかまった緊張をほぐすためのはけ口のひとつ」だった。

フットボールは時には「積もる恨みを晴らす機会として使われた」し、そうでなくても、しばしば「感情が高ぶったときには伝統的な慣例を破」ることも行われ、「いつ何時公然たる戦いに発展するかもしれな」いものだった。こうしたゲームを含む伝統的な習慣の「可変性」は、当時の人々の情緒性、つまり感情的で、気まぐれな性格と密接に関連していた。当時の人々は一般的に極めて感情的であり、子どもっぽく、衝動的に行動することが多かった。

暴力的なゲームは他にもあった。『スポーツと文明化』第8章で共著者のダニングが書いているが、ナパンというゲームは時々2,000人を超える参加者で行われた。数人は馬に乗って、しかも、雄牛や馬を殴り殺すこともできる太さの棍棒をもっていて、これで相手を殴った。このゲームには見物人はいない。というのも、見るだけの目的で来た人は、2,3発ぶん殴られて、ゲームに引き入れられたからである。

ルールや遊びの形式は、口で伝えられたものであり、また、地方ごとに異なっていた。そこには、観衆も、審判もゲームの規制者もなかった。民衆の興奮の高まりがあるだけであった。ダニングは「これら民衆のゲームは競い合っている集団の---相手に重傷を負わせたり、相手を殺したりすることがその本来の目的ではないという意味で、模擬戦であったのかもしれない。それにもかかわらず、民衆のゲームでは、公然たる暴力が示される割合が相対的に高く、相手に苦痛が加えられる機会がかなりあるということに、ゲームの楽しみの原因のひとつがあったのだろう」という。

中世においては貴族同士の決闘が認められていたし、また地方の有力貴族・領主が国王の命令に刃向かうこともしばしば起こった。だが、絶対王政が確立されるとともに、一般に暴力を行使すること、あるいは個人的な実力によって物事の解決を図ることは許されなくなり、暴力・強制力の行使は、その手段を独占する国家のみが行いうることとなった。実際には経済的な強制という形での暴力などいろいろの種類の暴力や強制の交じり合ったものが残存しているのだが、肉体的暴力は徐々に社会の日常生活という表舞台からは姿を消した、とエリアスは言う。

群雄割拠の戦国時代から家康による天下の統一を経た後、江戸時代にかけての日本においても、似たような社会の変化が進行したと言えるのではないだろうか。もともとは戦国大名で、徳川家の家臣となった藩主たちは、国王の宮廷、江戸城のなかで、暴力を行使することなく、礼儀正しい振る舞いをせねばならなくなった。こうして1701年、松の廊下で抜刀した浅野内匠頭長矩は切腹。また吉良邸に討ち入って主君のあだ討ちを行った47人も同じように処罰された。一般に暴力を行使すること、あるいは個人的な実力によって物事の解決を図ることは許されなくなり、暴力・強制力の行使は、その手段を独占する中央政府のみが行いうることになった結果だろう。

作家の有栖川有栖(ありすがわありす)は、江戸時代は「まじめ、勤勉」を良しとし、庶民の仕事、生活から文化・遊びの隅々まで、弾圧や締め付けを行いつつ取り締まり、「人々を管理したり支配したりした」時代だと言っている(2015.1.7.「朝日新聞」<オピニオン>)。これも「文明化」の進行と見ることができるだろう。

しかし、文明化は国家(の中枢機関)の権力の増大、権力の独占の動きと結びついて起こった、国家内部の過程であるに過ぎない。われわれは安全を保障してくれる権力の下にある限り、その内部集団に対する攻撃、暴力を控えようとする。しかし、一国(民族)の他国(民族)に対する暴力や攻撃を未然に防止し、諸国(民族)の安全を保障する上位の権力が存在しない国際関係においては、いったんことが起これば、暴力、攻撃が自制される保証はない。文明化によって、われわれが一般的に暴力を嫌い、生命その他の人権を大切にするような人間性を獲得したとは言えないし、「古代の野蛮な人々に優越している」などと考えることもできない、とエリアスは言う。

一般に国家の機能は、社会内部の個人や集団相互間の利害を調整し、紛争を押さえ、社会秩序を形成するとともに、外敵の侵入を防ぎ、それを保持していくことにあるとされるが、エリアスは、自国の生存を守るという国家の対外的機能を重視する。「生存単位」としての国家において人々は連合するが、その「連合の主たる機能は、ほかの集団による物理的破壊からの防衛、またはほかの集団の物理的破壊である」という。

こうしてエリアスによれば「文明化過程」において人々が同じ社会の構成員に対する暴力行使を嫌悪し、抑制するようになることは、その外の社会の人々に対する暴力行使を抑制する傾向を強めることにはなんら寄与せず、むしろ逆の結果を生む。他国、他民族との関係においては、いったんことが起これば、暴力や攻撃が自制される保証はない、と言う。人間のもつ攻撃的性格そのものがなくなったのではなく、人間性が根本から変化したわけではないと言う。

日本に関していえば、さきに見た江戸時代に進んだ「文明化」は、昭和における対外侵略戦争の過程での残虐行為を防ぐことには全くつながらなかったことに、その例証をみることができるかもしれない。

このエッセーを書く目的は隠居生活を楽しむことにあり、「戦争と平和」の問題を論ずることにあるのではないが、だからといって、イラク戦争以降の中東情勢や安保法制をめぐる日本の政治的動向に照らして、全く知らん振りを決め込んでいるわけにもいかないと感じる。だが不勉強でほとんど何も語ることができない。現在の論点に限っては、底なしの暴力の応酬にしかならない戦争は絶対に避けるべきであり、他国の戦争に巻き込まれること、他国を刺激したり他国との緊張を高めることにつながる政策を避けることに全力を尽くすべきであるといいたい。

大著『文明化の過程』第三部で詳しく説明されているように、中世ヨーロッパの国々では、貨幣経済の進展に伴い、貴族・戦士及び封建領主たちが没落した。とくにフランスでは、17世紀までに、国王による「物理的暴力の制度化された独占」と「課税権の独占」が進み、国王が他の諸階級、諸集団に対する絶対的な優位を占める絶対王政が打ち立てられ、大革命までの200年にわたって続いた。

だが、イギリスでは違っていた。17世紀、国王の支持者たちとピューリタンの非国教徒たちとの間に、血で血を洗う暴力事件が100年の間繰り返された。18世紀の多くの英国人は前世紀の内乱の再発を恐れた。彼らは「人間同士の暴力にうんざりしていた」。こうして、18世紀の最初の4半世紀くらいから、支配的な二つの党派は、以前なら政権交代がもたらしたであろう迫害、報復を抑制し、選挙による政権交代を穏やかに行なうようになった。そしてこの暴力を抑制する傾向の増大、すなわちイギリスの地主階級の議会主義化と相関して、かれらの娯楽のスポーツ化が進行した。

18世紀のイギリスでは、(ジェントリーと呼ばれる必ずしも貴族ではない)裕福な地主家族は、議会シーズン中はロンドンの家で数カ月を過ごし「都会生活の快楽―賭けごと、議論、社交界の噂話」に耽り、残りの時期を田舎で過ごすのを常としていた。こうした地主たちの生活様式はボクシングのような都会的見世物競技や、クリケットのような戸外の娯楽が「スポーツ」へと変化を遂げるのに役立った。

もうひとつ、政治における発展とスポーツの発展の関係を示す事情があった。専制君主国家のフランスでは国民の結社の権利が制限されていたが、イギリスでは紳士たちは自由に集まって自分たちの団体を作ることができた。「クラブ」制度はその権利の一つの表れであった。地方ごとに異なる伝統に従って行われていた狩猟や種々の球技のような娯楽は、紳士たちの自由な団体であるクラブによって規制されるようになり、クリケットはある場所からある場所へとチームが移動して行われいくうちに、地方クラブの統合が進んでいき、ある段階でメアリーレボン・クリケット・クラブMarylebone Cricket Club,MCCというロンドンのクラブが、国内全体の試合の効果的な統制権を受け継いだ。

18世紀半ばを過ぎたイギリスで生まれた政治状況は、いくつかの競合する支配的な集団間の適度に不安定な緊張のバランスだった。彼らは、「政権と権力の資源を暴力によって求めるのでなく、同意された規則に従って、言葉、投票、金銭によってのみ求めるという協定を」暗黙のうちに結んだ。この時期に、地主階級は「暴力を否定し、政府を規制したり、またとくに政府を交代させたりする議会の方法に必要な高度な自制の形態を習得した」。この時期、この階級は彼らの娯楽を「比較的穏やかで、より細かく調整された娯楽」であるスポーツへと変化させた。また議会における政権獲得競争は「楽しい緊張と興奮の機会を欠いていなかった」。「18世紀イギリスの政治制度の発展と構造と、同じ時期のイギリスの上流階級の娯楽のスポーツ化とのあいだには明らかな類似点があった」という。

では、それ以前の遊び・娯楽disportと区別されていなかったsportと、現在の「スポーツ」とはどこが違うのだろうか。あるいはsportという語はどのようにして現代的な意味をもった語として、それ以外の遊び・娯楽と区別されるようになったのか。

エリアスは近代スポーツのスポーツ性を、それ以前の「狩猟」とは異なる「狐狩り」を例にして説明している。初期のキツネ狩りは狩猟としてdisportであったが、18世紀にsportに変化した。狐狩りでも従来の狩猟でも動物を殺すことによる「わくわくする興奮」が追求される。だが、スポーツとなった狐狩りでは紳士たちは自分の手で狐を殺すのではなく、彼らの訓練された猟犬が狐を殺す。紳士たちは狩猟においては、追い詰めた動物を自らが殺すことによって快楽を味わうが、狐狩りのスポーツでは猟犬が狐を殺すのを見て楽しむ。狐狩りは暴力を行使することの「抑制の表現」なのだ。同時に、スポーツは「いささかも後悔しないで、つまり、良心の呵責なしに、闘争の興奮を楽しむ」形態であり、方法だ。そして、狩猟と違って狐狩りでは害獣を退治したりあるいは獲物を食べたりする実益は追求されない。実益を求める娯楽はスポーツではない。スポーツの本質は「楽しい緊張と興奮にある」。また、獲物を食べる楽しみがなくなった代わりに「すべてのルールは狩猟をあまり簡単にしないように、競技を長引かせるように、考案された」。こうして「競技に勝つことよりも競技そのものの長くて楽しい興奮に重点が置かれることへの変化」が起った。こうしたエリアスの説明を読むかぎり、古い楽しみ・娯楽の形態である狩猟と、新しいスポーツとしての「狐狩り」の違いは明らかである。では楽しみ・娯楽としてのかつてのフットボールは、それをもとに生まれたサッカーあるいはラグビーと全く異なったもので、スポーツと呼ぶべきではないものなのか。近代スポーツのスポーツ性はどこに求められるか。

2005年に施行されたキツネ狩り禁止法の緩和を求める動きを伝える2015年7月11日のThe Guardian紙(中道左派系とされる)の一面の写真

中世の娯楽「フットボール」、ナパンなどは現代のサッカーその他に比べ、ルールが明確でなく、審判もいなかった。そして流血の事態、乱闘が起こりやすかった。つまり暴力を抑制するための仕組みが整っていなかった。これは古代ギリシアのパンクラチオンなどの競技においても同じであった。そしてどちらの場合も、暴力手段を独占した国家機関が存在せず、日常生活において暴力が抑制されていない社会のあり方を背景に理解された。エリアスは旧い競技や娯楽の近代スポーツへの変化を「文明化の過程」の一部だと捉える。したがって、それ以前の競技や娯楽と異なり、スポーツでは選手の安全を主目的に作られたルールと、ルールを選手に強制する体制の構築とを伴っている点をエリアスはもっとも重視する。

文明化の過程において、「人生を通じて強い感情を抑制し、衝動や感情や情緒の規則的な自制を一定して続けることは、人間の内部に緊張をうみだすことにな」る。文明化による自然的衝動や感情の抑制だけがもし進んでいたら、いずれの社会においても人々はその抑圧が生み出す緊張に耐えられなかったであろう。スポーツは意図的、計画的に生み出されたものではない。だがうまいことに、スポーツという形で一定の枠の中でそれら自然的衝動や感情を発散する仕組みが生み出されたことによって、人々は緊張を適度に和らげ社会生活を続けることができた。あるいは社会は存続し続けることができた。スポーツは暴力や衝動的行動の抑制を求める文明化過程にある社会において、限定された仕方で暴力の行使が公認されている 「比較的穏やかで、より細かく調整された娯楽」である。

だが、それぞれの種目の暴力性の程度を基準にしてスポーツであるかどうかが決まるとエリアスは言うのではない。古代ギリシャのパンクラチオンや英国中世の「フットボール」では死者もでたというが、現在のボクシングでも死者はでる。暴力性の程度が異なるさまざまなスポーツないし娯楽が存在したし、今も存在するのであり、暴力性の違いを基準にするなら、「フットボール」がスポーツではないとすればボクシングはなおさらスポーツではないことになろう。

エリアスはパンクラチオンを説明しつつ、ルールが全然なかったわけではなく慣習的なルールは存在したという。しかし、近代になると暴力を抑制すること、生命の安全を確保することが重要だと考えられるようになった。こうして、どの種目のスポーツにおいても、選手の安全を最大限確保しようとする工夫に力が注がれるようになった。従来のすべての競技が文明化し非暴力的なゲームに変わってしまったとは言えないが、それぞれの競技において暴力の程度を減らすための工夫がなされ、その傾向が継続しているかぎり、つまり「文明化の過程」が続いているかぎり、それらはスポーツの特徴を有しているのである。

エリアスは、スポーツのもう一つの特徴として、勝利を急ぐのではなく試合を楽しむことが主眼になっている点を挙げる。ゲームである戦いを長引かせて「クライマックスに先立つ前快感を長く楽しむこと」がスポーツの特徴だと言う。だが、私はゲームの過程を楽しむことは古い娯楽にはない近代スポーツの特徴だとは言えないのではないかと思う。というのは以前の暴力的な戦いが主であった昔の球技でも勝ち負けは二の次で戦いそのものを楽しんでいたと考えられるからである。

フットボールは近隣共同体の諸集団、地元のギルド、男女の集団、若い既婚、未婚の男たちの間で行われた。「若者たちは戦いたくてむずむずしていた」し、「フットボールは地元の集団間のわだかまった緊張をほぐすためのはけ口のひとつ」だった。そして、フットボールは時には「積もる恨みを晴らす機会として使われた」という。もし、フットボールが本当の喧嘩であったなら、手っ取り早く相手をやっつけてしまうことに主眼がおかれることになろう。つまり勝ち負けが重要であっただろう。しかし、フットボールは社会の正常な年中行事として設定され行われた余暇活動だったのであり、戦いではあるが遊びの戦いであり、その戦いを楽しむために行われたのであろう。参加者はせっかくの楽しみを結果だけ求め短時間で終わらせずになるべく時間をかけて楽しもうとするのが自然だと思われる。

『スポーツと文明化』第10章、共著者ダニングによる「男性の領域としてのスポーツ」には1860年にラグビー校の卒業生が学校の雑誌に寄稿した文が引用されている。卒業生は軟弱になっている最近の試合を2、3年前のラグビーと比較している。スクラムを組んだときに彼の「仲間たちは---ボールが相手のすねを蹴るためのよい口実を与えてくれるとき以外は、ボールに目もくれなかった。---われわれはすでに5分間相手のすねを蹴っていたが、ちっとも十分じゃなかった。」

また、ダニングは、この卒業生の説明する初期のラグビーは「相手の一撃をよけたり、それを逃れたりすることを臆病ときめつけた---古代ギリシャのボクシングやレスリングを思い出させる。ラグビー校の卒業生は相手のハッキング〔すねを蹴る行為〕をかわそうとして、フェイントをかけたり、チームの同僚にパスしたりすることを「姑息」だとか「男らしくない」と考えた」と書いている。

要するに、初期のラグビーでも、ゲームの勝敗よりも、男として戦うことに重点が置かれていたのであり、選手たちはゲーム=試合の中に暴力を行使する快楽を見いだしていた。 ダニングはナパンなどの中世の民衆のゲームでは「公然たる暴力が示される割合が相対的に高く、相手に苦痛が加えられる機会がかなりあるということにゲームの楽しみの原因のひとつがあった」と言っていた。暴力行為が珍しくない社会においては、相手に重傷を負わせたり、相手を殺したりすることがその本来の目的ではないにせよ、暴力を行使することが楽しいことだったのだろう。

この観点に立てば、フェイントやパスを使って得点を挙げようとする近代的なプレーのやりかたは、ゲームの勝敗にこだわることであり、クライマックスを急ぐことであろう。初期のラグビーでは、楽しみの中身が後のラグビーの場合と違っていたが、後者と同様、初期のラグビーも、勝ち負けの結果ではなく、プレー自体を楽しもうとしている。初期のラグビーの選手たちも後の選手たちと同様「わくわくする興奮」を楽しむことを目的に戦いを行っていたのである。

それがスポーツと呼ばれようが昔のようにただの娯楽disportと呼ばれようが、余暇の楽しみにおいて人は時間が許すかぎり、時間いっぱい楽しもうとするのではなかろうか。仕事のように結果が問題であり、過程は結果に到達するための手段でそれ自体は重要ではないとするなら、出来るだけ早く結果に到達したくなる。しかし、遊び・娯楽は活動自体が目的である。競技スポーツが楽しみを求める活動だとすれば勝ち負けの結果を求めるよりもゲーム自体を楽しもうとするのは当然であるが、全く同じことがフットボールのような旧い競技についても言える。したがって、勝利を急ぐのではなく試合を楽しむことが主眼になっている、ということはエリアスの主張にもかかわらず、近代スポーツの特徴とは言えない、と私は思う。

次にエリアスは、狩猟に代わる狐狩りのスポーツの中にプレーヤー自身の暴力行使が減少する傾向とともに「見ること」により楽しみを得ようとすることへの重点移動が起こったことを示していた。つまり、スポーツにおいては観客とプレーヤーはともに参加者であるということがスポーツの三つ目の特徴とされていた。

しばしば死者も出た中世の「フットボール」やナパンにおいては、ジャッジもいないが見物人もいなかった。誰もがゲームに巻き込まれてしまい、関係者はすべてプレーヤーだった、とダニングは言っていた。また、街中でゲームが行われたときには、何百人という人がボールを追って目抜き通りを駆け回ったため、その並びの店舗や家屋は店を閉ざし、窓が壊されないように格子で遮られたともいう5)。つまり人々は「見物人」なしで、もっぱらプレーヤーとしてそれらゲームを楽しんでいた。

そうした事実からすれば、近代になって、見て楽しむことへの重点移動が起こることにより、スポーツ参加者の中にプレーヤーと観客の区別が生じたが、しかしその両者は参加形態・役割において異なるだけで、ともにスポーツの参加者であり、ゲームを楽しむという捉え方はもっともであるように見える。

しかし近代社会におけるスポーツと区別される、近代以前の社会における娯楽において、娯楽を楽しんだのは「行う人」だけで「見る人」、「見て楽しむ人」はいなかったのだろうか。あるいは現代社会において余暇でスポーツを楽しむ人々は同時に観客を持ち観客もそれに参加して楽しんでいるといえるのだろうか。すでにみたように「文明化過程の比較的後期の段階にある社会」つまり近代以降の社会では人々の暴力に対する感受性が変化し、ヨーロッパ中世における公衆の面前での絞首刑、猫の火あぶり、闘鶏などの娯楽は、暴力を不快だと感じる人が増え、次第に消滅した。

動物同士を戦わせたり、動物をいじめたり殺したりすることを楽しむアニマル・スポーツ6)では、動物をいじめる行為を行うプレーヤー(遊び手)だけでなく、見て楽しむだけの参加者、つまり見物人もいたであろう。見物人は動物の殺害に自らは加わらず、見て楽しむのだから、エリアスが「スポーツ」だという狐狩りのジェントルマンと同じである7)。また、見物人がはやしたてることにより、先頭にたって動物をいじめるプレーヤー(行う人)はいじめることに一生懸命になったであろう。

この構造は近代スポーツの試合における観客と選手の関係と同じである。盛んにとは言えないだろうが、闘犬、闘鶏、闘牛は現代の日本で行われているアニマルスポーツである。これらにおいては、キツネ狩りにおけるジェントルマンたちが飼っていた猟犬と同様に、飼育・訓練された犬、ニワトリ(シャモ)、牛がplayerであり、その飼い主は(ほかの観客とともに)「見る人」として参加する。これらは近代以前の社会で楽しまれた娯楽が今に続いているものである。また、伝統行事の中には虫を戦わせるものがあり、四国のニュースではしばしばジョロウグモがplayerである「クモ合戦」が取り上げられる。中国には唐の宮廷で始まり1200年の歴史を持つ闘蟋(とうしつ)と呼ばれるコオロギを戦わせる娯楽がある。大会が催され、闘蟋戦士の育成、管理、試合実施に使用される様々な容器、器具も発達しており、それらは伝統工芸品としても一大文化を形成している(「ウィキペディア」)、という。

これらアニマルスポーツは近代以前に始まった娯楽であり、スポーツと考える人は少ない。しかし、キツネ狩りと同じようにplayerだけでなく、飼育する人が「見る人」として参加しており、野球やサッカー、ラグビーと同様、ワクワクし興奮しながら戦いを楽しむ観客が「参加」している。 アニマル・スポーツがこのようなものである(あった)とすれば、プレーヤーと観客が共に参加者であるということを、とくに近代スポーツの特徴とすることはできないように思われる。

最後の、獲物や実益が無く純粋にプレー(遊び)を楽しむという特徴についてはどうか。

エリアスは18世紀末に書かれた、BeckfordのThoughts on Hare and Foxhuntingを引用している。ベックフォードはこの本のなかで、「釣りは退屈な娯楽で」あり、「狩猟は仲間を受け入れる余地があるが人は多くはいらない。できるだけ多くの人々が歓迎される狐狩りに比べて、両方とも個人的で孤独な娯楽である」と言っている。ほとんどの釣りは、(見る人が)馬を駆ってキツネを追いかけるキツネ狩りや、ボールがあちらこちらに飛び、選手の体と体が激突しあうラグビーやサッカーのように、観客を興奮させることはできない。また、魚を掛け、寄せようとしている釣り人は興奮していても、見ているだけで魚の引きをじかに感じることのできない観客を興奮させることはない。一般的には釣りや狩猟は「個人的で孤独な娯楽」なのである。〔ただし、幾分、大物釣りの経験がある私はテレビやYouTubeの動画で見たマグロなどの大物を釣る釣りは、漁師の釣りであれ遊漁船の客の釣りであれ、「興奮」を感じる。〕

他方、エリアスはスポーツは近代社会の文明化(礼儀正しさ、感情や衝動のコントロール、計画性などの重視)がもたらすストレスを適度に解消する機能をもつと捉え、スポーツにおけるワクワクする興奮、感情の発現を可能にする面を重視する。プレーヤーが獲物や実益なしに闘いに集中することがゲームを面白くし観客を興奮させることになるがゆえに、その点を、ほかの楽しみ・娯楽と区別された、スポーツの特徴とするのである。私も、楽しみ、遊びには様々な特徴をもったものがあるだろうが、スポーツの特徴をそのようなものとみること、あるいは、そのような特徴を持った遊び・娯楽をスポーツと呼ぶということには異論はない。

エリアスの説明に基づきつつ、それに多少の意見を加えた形で、私は近代スポーツのスポーツ性を以上のように総括しておきたい。

彼によれば「文明化の過程」は、科学技術の発展と工業化による自然の制御、議会制度や民主主義の発展に表れている人間相互の連関つまり「社会連関」に対する制御、そして個々の人間の自制つまり自己自身の制御という三つの側面からなる「制御」あるいは支配の度合いの増大として捉えられる。換言すれば、人間は文明化の過程を通じ、個別に自然に立ち向かって生きるのではなく、社会的存在として、社会を通じて間接的に自然に立ち向かうというしかたで生きる傾向を強めてきたが、このために、社会に適応し、社会が求める行動様式を習得し、この様式に従って自己をコントロールして行動する傾向を強めてきたのである。

産業化とともに、社会は次第に複雑化し、専門化された多数の仕事に携わる大勢の人々の間の相互依存の関係を生み出してきた。この相互依存の長い複雑な連鎖を通して多数の行為が無駄なく、期待された成果を生み出すことができるためには、その鎖の一つ一つに位置する人々の行為が一定の枠におさまり、パターン化された仕方で行われる必要がある。

社会の細分化、複雑化につれ「個々の人間は自分の行動をますます細かく、ますます均質的に、ますます安定性を持って規制することを余儀なくされる。その際この規制が意識的なものにとどまらないということ---、より安定した規制が幼少のときから個々の人間に自動的な行為として、意識の中で思っていても抵抗できない自己抑制としてますます叩き込まれるということが、文明化の過程における心理的装置に特徴的なのである」。法的規則の遵守は、それに違反し罰せられないように「正しく」行動しようという意識的な自己抑制である。他方、社会慣習に違反して行動することを「重苦しい不安という壁によって妨げようとする」「心理的装置」、「自動的な、盲目的に働く自己抑制装置が固定」化される(『文明化の過程』)。

「以前の戦士社会では、力と権力が十分に備わっていれば個々の人間は暴力を振るうことができたし、---おおっぴらに自分のしたいことをすることができた。しかしまた、代わりに大きな口を開けて待っている直接的な恐怖に襲われる機会も多いことを覚悟しなければならなかった。快感も不快感もより公然と、より自由に外に向かって発散することができた。しかし個人はその虜であった。個々の人間は自然の諸力に振り回されるように絶えず自己の感情にあっちこっちと振り回されていた。個々の人間が自己の激情を思いのままに操ることよりも、それらに操られることのほうがはるかに多かった」(同書)

国家によって暴力独占が形成されるとそこに平和な地域、普通の状態では暴力行為など起こらない社会的な場が生じる。実際には経済的な強制という形での暴力などいろいろの種類の暴力や強制の交じり合ったものが残存しているのだが、肉体的暴力は徐々に社会の日常生活という表舞台からは姿を消す。

「こういう社会では個々の人間は突然の襲撃や自己の生活が肉体的暴力によって衝撃的に侵害されることから広範囲に守られている。しかし同時にかれは自分のほうでも激情の発散や他人の肉体に攻撃を加えたいという沸き立つ心を押さえつけなければならない。----機能分担の進展に従って個々の人間が巻き込まれていく相互依存の編み合わせが密になればなるほど、----激昂や激情に身をゆだねる個々の人間はますますその社会的存在を脅かされるし、情感を抑制できる人はそれだけいっそう社会的に得をすることになる。個々の人間はそれだけになおいっそう幼いときから長い人間関係の連なりを超えて遠くまで自分の行動の影響や他人の行動の影響を考えざるを得なくなる」(同書)。

現代社会には、人々の行動を規制する「束縛の二重の輪」つまり、警察その他「法律とその代行者」による「外的束縛」と「良心や理性のような個人的抑制」つまり内面化された抑制が存在する。「自己の感情を絶えず規制し、作り変え抑圧しようとする」この「独特な習慣作り装置」により固定化されたものが「超自我」である。「そのおかげでわれわれは、相互依存のきわめて複雑な構造に従って、われわれの行動に方向を与え、かつ調節できるのみならず、それによってわれわれは、瞬間的な衝動の高まりから、よりいっそう解放され、〔適切な〕決定のためのより大きな余地を与えられることにもなる」8)。『スポーツと文明化』

エリアスは「慣例」を「他者との相互依存によって強要され、行為におけるかなり高度な規則性や着実さ、感情の抑制を個人に課し、他の行動の方向を、たとえそれがそのときの気分、感情、情緒的欲求ともっとよく一致していたとしても、阻んでしまうような周期的な〔習慣的に繰り返される〕行動の方向として」定義する。同書

慣例化は人々に対して、他者の欲求に答え、非個人的な仕事を遂行することができるように、感情や気分を抑制し、行動を一定の枠の中で行うよう求める一種の強制である。慣例に従い社会に依存して生きることによって人々は、独力で、自給自足で生活する労苦を免れることが出来る。だが「他人とともに生きている」がゆえに衝動や感情を抑えなければならない(「自分では抑えきれない感情の発作に支配されてひどく興奮する人々は病院か刑務所にふさわしい患者」として扱われてしまう)というだけでなく、「自分の衝動のなすがままに」他人を攻撃する子どもは、そのままでは「幼少期を過ぎて生き長らえることはできないし、偶然に生き残ったとしても、ほとんど人間的になることはなかろう」。

私は、子どもの頃ひどく「短気」で喧嘩しやすく、年上の子どもにも飛び掛っていったと母親から聞かされたことがある。どうのようにしてか中学生になった頃から喧嘩をしなくなった。男が家庭で妻や子どもに常習的に激しい暴力を振るうDVと呼ばれる事件が起こるが、こういう人は子どもの時の攻撃衝動をコントロールできないまま大人になってしまったのかもしれない。「自制を習得することは人間の普遍性であり、人間性の共通の条件だ」とエリアスはいう(同書)。こうしてエリアスは、一面では、人間が生きていく上で慣例化、自制の習得には重要な意味があることを指摘する。

自制を習得することによって人生は、「ある意味では危険の少ないものになるが少なくとも快感を求める心の直接的発散については情感や快感に乏しいものになる。以前、人間対人間の闘いの中で直接解消されていた緊張状態や激情のある部分が、今では人間が自分自身の心の中で押し殺さなければならないものになる」。そして、「もはや人間相互の関係の中に直接現れなくなった衝動や激しい情感が、今度は個々の人間の心の中でしばしば彼自身の監視している部分に対して、それに劣らぬ激しさで戦いを挑んでくる」(『文明化の過程』)。 エリアスは、社会生活における、枠にはめられパターン化した人々の行動のあり方を「慣例化」と呼ぶ。たとえば、時間を守ること、欠勤しないこと、感情に振り回されないこと、仕事に私情を持ち込まないことなどが「慣例化」された行動様式の例と考えることができるだろう。エリアスは文明化の進行する現代社会は「慣例」が人々の支配的な行動様式になっている社会だと言う。

また76年に書かれた<性の歴史>Ⅰ、『知への意志』においては、近代社会は国家が住民の健康を管理し、保護し、人口を調節するとともに、国家としての生存を確保するという目的のために国民を戦争に動員する、「バイオの権力」が支配していると言う。「バイオ」は生命、生活、生存を意味する。ただしフーコーの言う権力は、一部のグループが持っていて、他者を一方的に支配し服従させるために用いることのできる何かではない。権力(の関係)は網の目ように社会にひろがり、政府と国民、役所と住民、経営者・資本家と労働者などの間ばかりでなく、親と子、夫と妻、男と女、教師と生徒・学生、学校と父兄、医者と患者、等々、関係しあう人々の間で、力の配分を求めてなされる行為のすべてを貫いているものである。人々は何ものにも拘束されることなく自由に決断したり行動したりすることのできる「主体」(sujet)ではないが、同時に絶対君主に従属する単なる臣民(sujet)のような存在なのでもなく、交渉したり、抵抗したりして、力の向きを変えたり修正したりすることもできる。バイオの権力がすべての人々を貫いていることはよくわかる。渡辺守章訳『知への意志』新潮社、1986。 エリアスに即して言えば、「慣例化」=規律訓練は資本家の意向を体する政府=警察によって強制されているのでなく、職場や家庭などいたるところで、各人の性向により異なる「良心や理性」にしたがって、それらに進んで従ったり、批判的態度で抵抗したりする、権力の網の目(の一つ)をなしつつ行動することによって、強化したり弱めたりしているのである。

(2013年現在)28歳の息子はダウン症による知的障害者である。障害者自立支援事業を行うNPO法人が運営する事業所に週5日通い、大型公共施設に併設されたレストラン(「キッチン夢屋」)での接客サービスの仕事とゴミの分別およびマンションなどの清掃(「ハッピー・クリーン」)の仕事を1日おきに行う。1年間の見習い後、本雇いになって半年経つ。朝9時過ぎくらいまでに事務所に集まりそこから数人の他のメンバーやスタッフ(ジョブコーチ)と一緒に車で仕事先に移動する。事務所までは自転車でいく。

8時半に家を出れば十分に間に合うが、遅れると他の人を待たせることになる。事務所への到着が9時15分をすぎると「遅刻」で注意を受ける。家を出る1時間前に起きれはよいのだが、起床はいつも8時近くになる。私は6時前に起き、新聞を読んで、具沢山のサラダを作り、コーヒーを入れて、7時半には朝食をする。私はパン食だが息子はご飯食で別におかずを用意する(前日の夕食の残りということが多いが)。7時過ぎくらいからカーテンを引いて明るくし、ラジオの音を大きくし、7時半になると「そろそろ起きよう」と声をかける。最近では1、2回声をかければ自分から起きることが多くなったが、それでも時々8時近くまで起き(られ)ないことがある。持ち物などの準備は前の晩にできている。しかし、出かけるまでに30分か40分しか時間がないのに、顔を洗ってすぐに食べ始めるのではなく、まず新聞を読む。ETVの子ども番組、水戸黄門、名探偵コナン、ドラえもん---等々。声を出しながら10分以上かけて読む。それから10分くらいでご飯を掻きこみ、歯を磨く。

この30~40分がヤキモキすると言おうかなんと言おうか、息子の動きが非常に気になる。台所の時計を見ていることもあるので、針をこっそり10分ほど進めてみたが、結局、早すぎず遅すぎず、彼が最適と考える時間に事務所に着くように(彼は時々遅刻をするが他のメンバーも同様らしい)、家を出る「時刻」、あるいは「時計の針の位置」を決めているらしく、針を進めても数日のうちに「適応して」、その分(ぶん)遅く家を出る。私が我慢できず「もう時間がないよ」とか「新聞は帰ってきてからまた読めば」と言っても、馬耳東風。ゆっくりと新聞を読み、そしてご飯を少しも急がず、とはいえ10分ほどで食べ、またゆっくりと歯を磨いて、出かける。「急いで!」と言おうものなら、ますます動作を遅くするようにさえ感じられる。

写真は「ハッピー・クリーン」の作業着姿の息子

彼の時間に対する感覚は私と全く違う。彼は自分の身の丈に合わせて作った時間の衣服を着用している。私は時間にせかされながら行動することを嫌いつつ、いつも遅刻しないように、相手との約束の時間に遅れないように努力してしまう。私は近代の特徴である、時間による人間と社会のコントロールという窮屈な衣服、あるいは鎧を憎みながら自分のものとして身に着けてしまっている。

だからエリアスのいう自制と慣例化、フーコーのいう「規律・訓練」への「主体的服従」は現在の私の生活に対してきわめてリアルなあるいはアクチュアルな意味を持っている。生きるためには社会の構成員として働かないわけにはいかないが、働くことが生きがいであるかのように自分から進んで働こうと考える必要はないのだ。あるいは人々が規律正しく行動すること、また、世の中が整理整頓されていてきちんと管理が行き届いていることは、仕事の都合のためであり、それ自体、よいことでも立派なことでもなく、私は私であり、経済成長を目指して走り続けるための機械・機構の一部品になろうと努力する必要はないのだ、等々、私の頭はそのように言う。しかし、私の心と体は社会の「慣例」、「規律」に従うことへの要求の圧力を無視することができないでいる。一方でその圧力に反発し、ときおり、人並み以上に抵抗もするが、またその社会の中に拡散して働いている見えない権力に「主体的に」、「自発的に」従ってしまう自分がいる。息子が10分あるいは5分遅刻するのではないかと毎朝やきもきしている私の姿は、明らかに、こうした管理社会の要求に自発的に服従している「臣民」の姿である9)。

ロンドンの鉄道はよく遅れる。そして謝らない。現地で暮らし始めたころ、よく腹を立てた。ふとホームを見渡すと、イライラしているのは自分だけだった。事故を起こした運転士は事故の直前、たった80秒遅れただけで、「日勤教育」という名の懲罰を逃れることで頭がいっぱいだったと報道されたが、こうした背景を知った三宅さんは「日本でしか起きない事故だと思った」という。

英国では最終駅への到着時刻の遅れが、近距離なら5分以内、長距離なら10分以内であれば、「定時運転」とされる。日本では一分でも遅れると「定時」ではない。事故後JR西日本は各線でダイヤに余裕を持たせた。しかし50代の車掌は「事故後にあれだけ『もっとゆとりを』と言われたのに、利用客は相変わらず遅れに対して厳しい」と言う。「電車が2、3分遅れると、---「遅れた。謝れ」などと乗客に怒鳴られることがある」。

効率化、高速化に突き進み、社員を追い詰めていったJR西日本を、なぜ止められなかったのか、取材を進めながら考えた。「一つの方向に進みだしたら、異論を許さず、突っ走ってしまう社会も問われている」。英国では鉄道の高速化について賛否両論の立場から議論が盛んに行なわれているが「日本ではリニア〔モーターカー、リニア新幹線〕に水を差すような意見を言えば、「反日」とさえ言われかねない空気を感じる。タイトルの「Brakeless(ブレーキのない)」は日本社会も指している」。2015.4.25「朝日新聞」34面「宝塚線事故10年 答えは」

エリアスは『スポーツと文明化』「序論」で、1984年に書いたUber die Zeit(時間について)で行った社会的時間調節の長期的変化の研究が文明化の過程における社会的人格構造の長期的変化を裏付ける証拠(の一つ)となった、と述べている。時間を守ることが文明化過程と、そして慣例化に順応する人格構造とつよい関連があることはよくわかるが、日本ではとくに政府や企業その他の執行部などが提出する計画に賛成しないものを「抵抗勢力」と決めつけるなど、自由な議論、異論を抑圧する傾向が強いことが、いっそう、慣例化圧を強めている。日本は世界で最も「慣例化」の強い社会ではないか。

めん処・矢磨樹(ヤマキ)で働く大地

2016年3月追加:大地が現在のNPO法人の支援で仕事を始めてから4年たった。大地の常習的遅刻は変わらず続いている。

定期的に行なわれる事業所スタッフと保護者及び本人の最近の面談で、職場変えの提案があり、遅刻しても、車で仕事先に移動するメンバーを待たせないですむ、職場を提供してもらえることになった。集合場所であるNPOの事務所と同じ建物内にある、うどん店での仕事に変えてはどうかという提案である。

ここのうどん店は本来は、見習い期間の間だけ勤める場所である。本雇いになるとみな他の場所で働く。しかしここで仕事をすることになれば、9時15分の入社時刻に遅れても、車が出発する時刻を気にしなくてすむ。大地が慌てて自転車を走らせて交通事故に遭う心配もなくなる、とスタッフは言う。

大地の場合には、いったん身についた行動パターン、習慣を頑固に続ける。「時間を守る」、「スケジュールにしたがって行動する」というような世間の常識に従うように、彼を変えることは無理だと事業所スタッフは判断し、代わりに、事業所の仕組みを変え、大地に合う仕事(職場)を新しく作り出してくれたのである。事業所側の配慮を本人が理解したかどうかは怪しいが、私はとてもありがたいと思った。そして、障害者が働きやすいように職場の条件を整える今回の措置は、障害者の自立支援のために大いに好ましいことだと思った。

スタッフの一人は、時間厳守というのは健常者にとっても必ずしも簡単なことではないと、言っていた。近代社会、近代日本では10分、15分はおろか、1分、2分のちがいも許そうとしない。(最近のNHKのアナウンサーは、「ただいまの時刻は○時△分40秒を少し回ったところです」などと言う。放送局と同様に秒単位で世の中が動かなければならないと考えているようだ。)10分、15分のズレを気にしないで生きられる社会になれば、われわれが生きていく上で負う精神的ストレスの大半がなくなるのではなかろうか。

魚介類加工場で働く大地

エリアスは『ドイツ人論』で、ナチスの戦争政策を支持してつき従ったドイツ人特有の「国民性」、その背景をなす国家と社会の歴史、そしてナチス、国家社会主義者たちの特異な、宗教的ともいえる空想的な国家についての神話の信仰と人種思想についてきわめて具体的に説明し、その人種政策が「文明化の挫折」(エリアス)であるゆえんを詳しく述べているが10)、ホルクハイマーとアドルノは、ナチスの「非合理主義」、「むき出しの暴力」を、非常に抽象的なかたちで、人間の「理性」の働きの結果として説明する。日常的には「感情を抑えて理性的に事態を捉える」などと言うように、理性は衝動や感情とは別の、それらをコントロールする能力であると思われている。しかし二人によれば啓蒙あるいは理性とは、内容つまり行為や判断に統一性、あるいは首尾一貫性を与えるという単に形式的な働きをするものにすぎず、行為や判断の善悪を根拠づけるものではないという。『啓蒙の弁証法』の内容を紹介する。

二人は「知は力なり」の語で知られているF.ベーコンを啓蒙思想の代表例としてあげる。ベーコンは、知識あるいは「学問の真の目的と職務」は自然の支配、利用にあるという考えを明確に述べているが、そうした知識/学問は「一つの普遍的科学」でなければならない、つまり科学/学問の本質的な特徴はそれが統一的で体系的なものでなければならないと考えた。

また著者らは、カントの『純粋理性批判』を引用しながら、「理性が寄与しようとするのは体系的統一の理念、つまり堅固な概念的連関という形式的原理以外の何ものでもない」という。啓蒙は一般的には魔術や神話の世界から人々を解放したといえる。しかし、著書らによれば、神話によって「報告し、名付け、起源を言おうとする」行為は、とらえどころのない塊のようなものとして現れる自然・世界を、言語によって対象化し、人間の感覚や思惟〔概念〕の枠組みによって分類、整理、確認・説明する働きであり、理性の働きである。ユダヤ=キリスト教や古代ギリシャのゼウスを主神とする民族宗教も、それ以前の土着の宗教や神話や呪術を批判しつつ生まれたもので、それらも実は啓蒙的思惟の働きであったのだという。こうして啓蒙は人間が言語を使い始めたのと同じくらい古くからある思惟の活動の現われなのである。ところで啓蒙の目的は、自然に対する人間の恐怖を取り除くこと、自然による人間の支配から逃れること、自然をコントロールし支配することにあったと著者らは言う。

私は自然を理解し恐怖を取り除くことと、自然を支配し利用しようとすることとの間には違いがあると思う。哲学史的に言えば、アリストテレースの哲学を代表とする近代以前の哲学知scientiaにおいては自然・世界はテオーリアつまり観照し、理解し、説明することが目標であった。近代になってベーコンとほとんど同じように哲学の目的は自然の支配にあると言っているデカルトとベーコンにより学問が自然支配の道具、科学scienceと位置づけられた。そしてガリレオやニュートンらによる「科学革命」で実際にその一歩が踏み出されたと理解している。つまり理性(哲学的探求)は一貫して自然支配を目指す働きであったわけではないと考える。

しかしホルクハイマーとアドルノによれば、まだ神話と混じり合っているホメロスの『オデュッセイア』に描かれているように、「自然」、つまり良心の疚しさを感じずにセックスや食の動物的快楽に永遠に浸るという(清教徒=プロテスタントから見れば)おぞましい状態への「頽落」、甘美な幼年時代への退化の誘惑(セイレーンの歌声)に抗ってはじめて、人間は文明化され、進歩を遂げてきたのだが、 それは命令を下す支配者・管理者とそれにしたがって禁欲的に働く被支配者・労働者とに分かれて協力する分業の仕組みを通じて達成されてきた。つまり自然の支配は、より効率的、合理的=「理性的」な人間支配の仕組みを生み出すことによって達成されてきたのである。

だがその進歩は同時に人間性の退歩であった。なぜなら「支配の持続は生活が技術によって楽になってくる一方、より強い抑圧によって本能の硬直を引き起こすからである。創造力は萎縮する。--進歩の力への適応の中には権力の進歩が含まれており、そのつどふたたび退歩への営みが含まれている。つまりその退化は不成功に終わった進歩なのではなく、まさしく成功した進歩こそがじつは進歩の反対であることの証拠になる」ような退歩である。

啓蒙哲学者の一人とも言われるカントは、人々が、聖職者たちの教説や君主たちの命令に従って行動するのでなく、自らの理性にしたがって行動するべきことを説いた(『啓蒙とは何か』)。しかし彼の説いた理性は結局形式的なもので、統一性や論理的一貫性を意味するものでしかなかった。彼の掲げる道徳法則、「定言命法」は、相互愛と尊敬に基づく人間の共同体という理念を背景にしているがこの理念自体を基礎付けることはできない。定言命法は結局「理性の事実」であるような道徳法則への尊敬という「形式」にすぎないことが明らかである。こうして「倫理的諸力は---権力との融和へ向けられた場合にはたちまち非倫理的諸力へと転化する。---定言命法にそむいて11)、そしてそれだけいっそう深く純粋理性に同調しながら、ファシズムは人間を物として、---扱う」と著者たちは言う。

こうして人間は、啓蒙の理性、つまり統一性、論理的一貫性を求める理性に基づいて、とくに近代において、科学・技術的知識を発展させるとともに分業を発展させることにより、また労働者を管理・支配する技術を発展させることによって、そして初期プロテスタントたちのように勤勉・禁欲の倫理によって自己自身である自然、つまり自然的欲望や快楽への欲求を抑制するという仕方で生産・労働に打ち込むことによって、文明化、進歩発展を続けてきた。だがそれは人間の社会的な支配と隷属の関係を拡大再生産することであり「文明の一歩一歩」は野蛮への進歩であった、と著者らは言うのである。

古代ギリシャのアテーナイにおいては、一部の者、つまり男性で貴族を含む上層市民は、女性や身体的弱者、他国民、他の民族を犠牲にし、支配することによって、不自由のない暮らしをするとともに、近代的な異性愛にとらわれることなく性欲を満たし 、さらに政治的平等、スポーツや芸術や学問を満喫することができた。彼らは他者を犠牲にすることによって人間的な自由と幸福を享受することができたのだと言えなくはない。しかし、『啓蒙の弁証法』の著者によれば、支配者たちは、現代の資本家=経営者を含め、自然を支配するための道具である社会を担う主体として、社会的機能を果たしているにすぎない。支配される大衆、労働者が疎外された状況に置かれているのと同様、支配者たちも非人間的な野蛮状態にある。

「訳者あとがき」の徳永の文を引用すると「人間はさまざまの試練を克服しつつ、自らを支配する主体として自己を形成し、同時に他者を客体として形成することで世界を支配する。言い換えれば、人間は「外なる自然」を科学や技術によって支配し、「内なる自然」を道徳や教育によって支配することによって、さらにそれらを社会的に支配することによって、自己を主体として確立してきたのである」。そして、「〔いまや〕啓蒙は、現代に奉仕して、大衆に対する全体的な欺瞞へと転進する」という文が『啓蒙の弁証法』の全体をなす暗い基調を示している。しかし、訳者・徳永が言うように、単に理性の崩壊が描かれているのではなく、理性がそれを克服する「自己批判能力」を有することについての示唆と思われる箇所がなくもない。しかしあいまいで具体的な方向性は何も示されていない。人類の未来を楽観視する気分には到底なれない。

エリアスは人生を通じて「感情を抑制し、衝動や感情や情緒の規則的な自制を一定して続けることは、人間の内部に緊張をうみだす」ことになり、現代社会におけるような「慣例化」された生活の中では、人々のあいだに「抑圧の緊張が広がっている」。そして、諸個人の衝動規制の内面化は、「特別な欲求不満、多くの苦痛や苦悩」、「多くの病気を結果的に生み出すことは明らか」だという。

慣例化された社会では、人々は時間を守ること、欠勤しないこと、感情に振り回されないこと、仕事に私情を持ち込まないことなどに努力する。職場の同僚から仲間はずれにされることがあるかもしれない。上司からパワハラ等のイジメを受けるかもしれない。だが、怒りを呑み込み、冷静さの仮面をかぶって仕事を続けようとするだろう。また、家族があり自分が稼がねばならないという意識が必要以上のがんばりを生むだろう。結局こうしたストレスに耐えられなくなって、うつ病などにかかってしまう人がいても少しも不思議ではない12)。

エリアスは『ドイツ人論 文明化と暴力』において、ナチズムについて考察している。彼は、ナチスの運動の「独特の成功」を理解するためには、「1930年ごろの重大な経済的危機とかそのために激化した階級闘争」などの「特定の短期間の展開に着目する」のでは不十分で、ドイツの長期的発展をもとにして考察する必要があるという。大まかに言えば、エリアスは数世紀にわたる「分邦体制」つまり多数の領邦国家に分裂し対立を続けてきたドイツ、そして繰り返し他国との戦争で敗北し国土を蹂躙されてきたドイツの歴史を背景として重視する。そして、ドイツの統一を長期にわたって念願してきたにもかかわらず、近隣諸国のように中産階級の手で君主と貴族の古い支配を打ち倒し統一を成し遂げることができず、1871年の統一においても結局絶対君主国家プロシャの軍事力にたよらざるを得なかった中産階級の自らの無力感(法治国家および議会制民主主義主義への懐疑)とその裏返しとしての英雄待望論がナチス政権を可能にしたと分析している。

彼はドイツの歴史の一部として、20世紀はじめごろから、学生団体である「学友会」のあいだで行われていた「儀礼的決闘」について説明している。中産階級出身者は、貴族(宮廷貴族と軍人貴族とがあった)とは違い、大学教育を受けて初めて高級官僚となり上流階級に近づくことができた。大学による「純粋に学問的な教育を補」い、「国務に就くのに必要な性格を形成するため」の「準備段階」の役割りを「学友会」が果たしていた。当時は一般的には決闘は禁じられていた。しかし上流階級の決闘は黙認されていた。決闘は貴族が個人的名誉にかかわる争いを、国家の法律に従い裁判に訴えるのでなく自分たちの間で決着をつける権利であった。 貴族たちは、法律やその他の装置は大衆の間に秩序を維持する道具であるが、戦士であり支配者たる自分たちは国家秩序を維持する者である。自分たちは国家の主人なのであり、自分たちは自分たち自身が定めた規則にしたがって生きる。じぶんたちには国家の法律は通用しない、と考えていた。

学友会の学生を通じて、国家による暴力の独占(法治主義、議会主義)に反抗する、こうした支配階級のイデオロギーが中産階級の間に広まった。『ドイツ学友会の歴史』によると「祖国の政治的教育や学問的教育や倫理的教育や身体の訓練はなおざりにして、武装した学生の精神ばかりが前面に出て、外面的な事柄を気にする風潮がたいていの学友会に生まれた」という。それだけではない。

当時は学友会同士の強さを競う、対抗試合のような形で、決闘が行われた。下級生は上級生の命令にしたがって、スポーツの試合に出場する選手のように、決闘を行わなければならなかった。負傷の危険はもちろん命を落とす危険もあった。しかし、拒めば、全国的な組織を持つ、学友会から追放され、それはエリートへの道を放棄することあるいは人生そのものを否定することと同じであった。エリアスは言う、非常に形式化されていたにしても肉体的暴力をふるうことが人々の交際において許され求められさえする社会においては、肉体的に強いほうが相手に無礼を働いたり相手のうちに弱点をみつけたりしてそこに快感や喜びを感ずるような感じ方や付き合いかたが助長される。肉体的に強いものや巧みなもの、攻撃的人間や乱暴者や暴れ者に、他人を独裁的に支配して社会的に尊敬される機会を与える。決闘は、そういう集団では支配的な特殊なタイプの交際戦略の特徴であるとともに、人間の特殊な評価の特徴でもあった。

ここで培われた人格構造をもつ人間は次のようなものである。他者に対する同情をもたない。弱いことがわかったものには価値を全く認めない。自分より弱いものは殴って自分の優位と相手の劣っていることをすぐに明確に思い知らせるように振舞う。そうしないことは弱いということであり、弱さは軽蔑すべきものである。

このような「学友会」の決闘儀礼によって培われた上流階級のエートス、あるいは人格構造が、ナチスのむき出しの暴力を容認することにつながったとエリアスが言おうとしていることは確かだが、こうしたエートス/人格構造の持ち主がナチスの運動の直接の担い手だったとは言っていない。それは当時のドイツ中産階級が有した「国民性」の一側面であり、またそれはナチスの国民的成功の一要因に過ぎない。

ナチスは腹を立てるとすぐに部下を足蹴にしたという。強制収容所の看守の役は最下層の親衛隊員が行ったが、彼らは常日頃じぶんより目上の隊員から足蹴にされる腹いせに囚人たちをいじめたという。エリアスは、儀礼的決闘と下層階級における殴り合いとの違いについて次のように説明する。決闘では怒りや憎しみがわいてもとっさに対決するのではない。定められた儀礼が、まずはじめに敵意を完全に抑制して筋肉や行動から攻撃衝動を切り離すことを求める。社会的基準という外部からの強制が、きわめて強烈な自己抑制を要求する。つまり、上流階級の慣例化された形式を守る行動様式はかれらとナチスの衝動的で粗暴な行動との違いを意味するものであった。

第一次大戦で地位と職を失った軍人貴族を主要なメンバーとする義勇軍はヒトラーのもっとも重要な先駆者であり草分け的存在の一つであった。義勇軍の目的はおおくの点でヒトラーの目的と一致していた。「だが彼らは野生化しながらもその態度や心情には決闘を許された昔の貴族・ブルジョア社会の伝統、エリートたる将校の伝統が残っていた。ヒトラーはその伝統から解放され、---エリート特有の障壁を打ち砕き、大衆に広がることを妨げる限界を超えて、その運動を国民全体の運動に変えた。---ゲルマン人種の一員であることははるかに多くの人を参加させることができた」。

エリアスは、しばしば行われることがある「多少とも精神異常であるとか、特別に不道徳的人間の非合理な反ユダヤ感情によるものであるとか、ドイツ特有の伝統や特質に基づくものだ」とかいう説明は「説明になっていない」と言う。

アーリア人種の純潔を守るためにユダヤ人を絶滅し、帝国を樹立するというような国家社会主義者たちの信念は「非現実的」で「非合理」であるかもしれない。「言い換えればそういう信念の実質はまったく空想的なもの」であった。また「ヒトラーと彼の協力者たち---の言葉には大量の憎悪やたわごとや嘘八百が含まれていた」が、それは、「かれらが自分たちの信念の究極的な正しさを確信していたことと決して矛盾したことではなかった。国家社会主義では、政党の特徴に宗教運動に見られる多くの特徴が結びついていた。国家社会主義を一つの信念体系についての真剣な信仰に基づく運動としてみることこそ現実の出来事を捉えるための第一条件なのである。運動はセクトとして始まった。セクトの指導者は早くから、自分が救世主たる任務をもち、ドイツのための使命を帯びていると信じていた。それは彼の信奉者たちも同じであった」。〔オウム真理教はこれに似た現代における真正の宗教だったと考えることができるかもしれない。〕

定言命法は三つの形式で表現されており、上に示したものは「第一方式」である。それに従えば、自己矛盾が生じないことならばすべて格率として採用しうる。たとえば、ヒトラー国家の最高官僚で占領されたポーランド総督であったハンス・フランクは「総統が汝の行為を知ったとき、その行為を是認するように行為せよ、これが第三帝国における行為の定言命令であった」と書いているという(エリアス『ドイツ人論 文明化と暴力』(452)が、実際、下線部の「格率」=行為原則はカントの定言命法(第一方式)に反するものではない。

だが、定言命法「第二方式」では「汝の人格やほかのあらゆるひとの人格のうちにある人間性をいつも同時に目的として扱い、決して単に手段として扱うな」といわれており、全体として、各人が他者を人間として扱い、自己の道徳的完成と他者の幸福のために努めるべきだとされている(宇都宮芳明訳・注解『道徳形而上学の基礎づけ』(以文社、1998年)。またカントは『実践理性批判』において、彼の定言命法は聖書の中で昔から説かれてきたこと(「自分がしてほしいと思うように他の人にせよ」=「黄金律」)を厳密に述べただけだと言っている。黄金律では定言命法の第一方式の場合と同様に、行為(原則)の内容は未決定である。だが、イエスの教えの中心には隣人愛(普遍的な人間愛)がすえられており、それを踏まえれば、黄金律は愛の利他行を命じていると考えられる。カントの「定言命法」も同様に、(第一方式だけにもとづけばそう見える)単なる普遍性あるいは首尾一貫性を命じているのでなく、第二方式での人間愛、人間の尊重が「定言命法」の中心になっていると考えられる。こうして、ホルクハイマーとアドルノは、ヒトラー政府は「定言命法にそむいて、そしてそれだけいっそう深く純粋理性に同調しながら、---人間を物として、---扱う」と言うのである。

そして、人間は互いに愛し合わねばならず、殺しあってはならないということは多くの人が認めるだろうし、なんとなくそれが法律や倫理の根本原理だと考えているようにも思われる。しかしそれが正しいということは理性によってあるいは学問によって証明されているわけではない。ほとんどの人が暴力が日常的に罷り通る生活よりも、暴力のない平和な生活を望むからこそ、それが根本原理になってほしいと考えていることのあらわれと考えられる。

だが、また、近代社会はこのような慣例化を部分的に緩和する仕組みをうみだしてきた、とエリアス言う。その仕組みとは余暇活動のことである。「余暇活動は、ある程度の範囲内で、慣例化された部分から排除されている感情的な経験のための機会を提供する。余暇活動は、何よりも、感情の日常的抑制が公的に緩められ、社会的承認を得るような活動である」。人々は慣例化された生活のなかで「楽しい興奮」を必要としている。余暇活動は、「飛び地」で「興奮、緊張、そこからの解放、つまりカタルシス」を与えてくれる活動であり、「公認された興奮」によって慣例化を緩和してくれる活動である。人々は「戦いの興奮を求める」。フットボールのように暴力によって戦うことで人を興奮させ、また自然的感情や衝動を直接に表出することを可能にする活動であるスポーツは、「行う」にせよ「見る」にせよ、余暇活動の代表例である。余暇は、意図的、計画的に作られた制度ではないが、慣例化を緩和し、人々が精神衛生を保つことを可能する社会の仕組みである、とエリアスはいう。

以下では、『スポーツと文明化』「第1章余暇における興奮の探求」、及び「第2章自由時間のスペクトル」を中心に、エリアスの余暇論を検討したい。

私の生活経験に即して言えば、仕事(有給の職業としての仕事、無給の家事育児などの仕事、ボランティア的な社会活動としての仕事)があり、それと異なるものとして遊びや趣味の活動、つまり余暇活動がある。遊び、余暇活動はその活動が楽しいがゆえに、楽しむことを目的に行うような活動である。世の中には楽しみとして仕事を行う人もいるようだ。しかし仕事はふつう必要や、義務・責任感から行われる活動で、楽しみのために行われるのではない。仕事と遊びは対極的な活動である。仕事のなかで、ふつう、もっとも多くの時間を占めるのは職業労働である。そこで仕事を職業労働で代表させれば、遊びまたは余暇活動は職業労働の対極をなす活動である。

しかし、私は、日常的な経験を通じて獲得した遊びや趣味についての非学問的な、私自身の見方をまだ放棄しようとはしていない。文明化過程に関する統一理論に支えられ、「科学的」な事実として提出されている(そして、彼も完全だとは言っておらず検証のためにやるべき仕事は残っていると言っている)慣例化を緩和する機能としての余暇というエリアスの主張に対して「科学的な」反論を行おうと言うのではないが、彼の説は私の考えを排除・否定するものでもなく、私は自分の考えを維持することは可能であるとも思う。

エリアスの余暇論は、余暇活動が孤立した少数の事象ではなく多数の成員による活動であるがゆえに、それが結果的に生み出す社会的な効果・意義、つまり余暇活動の客観的・社会的な機能についての説である。私は、遊びや余暇の活動を、楽しみ・快楽を追求する個々人の主観的観点に即して捉える。つまり多数の人が行なう無数の活動が全体としての社会にどのような客観的効果をもたらしているかが問題なのではなく、人々は何ゆえに遊びたいと思い、余暇活動をしたいと考えるのか、余暇活動を動機づけるのは何であるのかを考えることに中心がある。

多数の成員の行動に関して主観的意図(動機)と客観的な結果(社会的機能)は一致することもあるが、一致しないこともある。私は個々人が主観的に追求している楽しみと社会的機能としての「非慣例化」作用とは個別のケースでは多くの場合一致しないように思う。しかし、だからといって、余暇は非慣例化機能であるとする説が正しいとしても、個々人は快楽を追求するために余暇活動を行なうのだとする私の考えを放棄しなければならないわけではない。また、私は、一般的に、労働は必要のためにやむを得ず行なう活動で、労働時間においてはしたくてもできない、スポーツや遊びや趣味の活動を、「自由時間」において行なうのだという常識的見解に立つ。遊び・趣味・余暇活動は労働のアンチテーゼだと考える。

また「余暇は労働の対極」説には、余暇活動を「仕事の緊張からの回復」とする傾向が広く見られる。そして、その傾向は「緊張」は何か否定的なものだという「仮説」に立っているが、それは「検証」を要する問題であると言う。また、緊張には余暇の模倣的催し物に含まれる楽しい緊張もあるが、それと不快だと考えられている仕事の緊張とはどう違うのかも明らかにされねばならない、という。

また、彼は、このような考え方の背景には、人間があらゆる活動においてあたかもただ一組の「規則」、規範によって支配されているかのごとく考える、社会観があると批判する。規範には範囲があり、余暇と非余暇において人は異なる規範に従って行動する、とエリアスは言う。

エリアスが考えているのはたとえば「プロテスタント」的か「カトリック的か」の違いはあれ、人々は働き方、遊び方、消費の仕方等々、生活の全分野における行動を単一の倫理(規則)に基づいて律していると、考えるような「人間観」、「社会観」のことであろう。余暇活動は代償行為、あるいはレクリエーションのための活動だという考えは、労働を最高の価値と見なす一つの規則(プロテスタントの勤勉・禁欲の倫理。あるいは労働とは自然に働きかけることによって自己を対象化し、自己実現することであり、人は労働に打ち込むべし、というような労働倫理。)にしたがって人間は生きているという、見方から生じたものにすぎない。

だが、エリアスはそうした「人間観」、「社会観」は間違いだという。余暇活動は労働あるいは非余暇活動とは異なる独立の規則に従う、異なった種類の活動である。利害を異にする複数の意思決定主体によって行われる行動はゲームと呼ばれる。仕事も一種のゲームである。「非余暇のゲーム〔=仕事〕における支配的な活動は目的志向である。それには一直線のベクトルの性格がある」。副次的には生活費を得たり、社会的承認を得るなど、自分のための満足も得られるが、「その基本的な機能は他人のための、「かれら」のための、あるいは会社や民族国家のような非個人的組織のための機能である」。これに対して余暇活動は各人が自分の満足が得られるような活動である。人間は異なる活動分野において、異なる規則にしたがって行動する。

またかれは余暇と仕事と言う「伝統的な」分極化においては有給の労働時間以外の時間が「自由時間」とされているが、「自由時間」において行う必要のある、家事や育児の労働など「多量の仕事」があいまいなままになっている。自由時間と余暇の関係をもっと明瞭に区別し、もっと明確に定義することが必要だと言う。家事労働をめぐる議論は余暇に関する議論と同じく、先進資本主義国が戦後経済成長を遂げつつあった1960年代以降に盛んになった。エリアスは「自由時間」に行われる諸活動を非慣例化の程度、換言すれば他人のためでなく自分のための満足の得られる度合の違いによってスペクトル状に配置し、自由時間と余暇の詳しい関係を実際に示す。

余暇活動は全般的な社会の慣例化を(部分的に)緩和する社会的な仕組み、機能である。その観点からは仕事つまり職業上の労働は慣例化された領域の一部であるに過ぎない。慣例化、感情抑制の習慣は人々の非職業的生活、たとえば友達づきあいやボランティア的活動などにも広く、深く行き渡っている。こうして余暇活動は仕事(職業労働)との関係においてではなく慣例化との関係においてとらえられるべき事柄だとエリアスは言うのである。

「映画、ダンス、---フットボールの試合など」余暇活動は「いくつかの点で非余暇的現実を思い起こさせる想像上の環境の中で」、「気分や衝動、感情や情緒が自由に生じることを許す」。だが、「模倣的」というのはそれらが「実人生の出来事の表象である」、つまり何らかのしかたで実人生を思い起こさせる、あるいは実人生に似ているところがあるという意味において言われているのではない。ルーレットで当たったり外れたりするような運や不運が実際の人生における運や不運に似ていると考えることにはほとんど意味がないであろう。

それが模倣的だというのは、余暇活動が観客に、彼らが「実人生」において経験するであろう感情に似た感情を喚起するからである。「余暇活動により喚起される感情こそ、たとえ模倣的催し物〔活動〕それ自体が「現実的」出来事と全く似ていないとしても、---〔現実の〕きわめて危機的な状況で経験される感情に類似している」のである。そして余暇活動において喚起される感情は、実人生におけるのと違って、恐怖、同情、嫉妬や憎悪であっても、「いわば別の調子に移しかえられ、---とげとげしさを失う。それらは「一種の喜び」と混じり合っている」。

実人生の中でかきたてられる興奮においては、人々は自制を失い、自分自身にとっても他者のとっても脅威になりがちである。だが「摸倣的な興奮は、社会的にも個人的にも危険のないものであり浄化的効果を持ちうる」。時に「いきりたったフットボールの観衆」、あるいは「手に負えなくなるポップスのファン」のように、「模倣的興奮が非模倣的興奮に移行」し、実人生においてひどい危機を招いてしまうということもないわけではないが、それは通例ではない。ほとんどの場合、人は模倣的活動における感情や衝動の表出、ないしはそれらの抑制の緩和を特定の限られた場所や機会、つまり「飛び地」の中で行うのである(114~116)。

おそらく、われわれは実人生において、楽しいことに出会ったときばかりでなく、悲しいこと、あるいは悔しいこと、きわめて腹立たしいことに出会ったときには、自分を傷つけたり他人に危害を加えたりというような攻撃的衝動に完全に身を委ねてしまうということは避けるべきだが、強く悲しんだり怒ったりし、もっと自然な感情を顕わにすべきであるのかもしれない。そうするほうが、それらの出来事が過ぎ去ったあとで、われわれが朗らかで平静な生活を送ることを可能にしてくれるかもしれない。

だが慣例化の進んだ現代社会に適応するように育てられたわれわれは感情を素直に表現できないし、衝動的行動を抑制してしまう。われわれは「抑制を緩めることは、異常であるとか、あるいは犯罪であるというふうに類別されがち」であることを知っている。われわれは強い悲しみや怒り、あるいは性的興奮などは抑え込んでしまう。模倣的催し物は実人生におけるのに似た興奮を喚起し、一定の枠内でだが、それら興奮を自由に外に表すことを許す仕組みであり、これによって多くの人が精神の健康、あるいは精神衛生を保つことが可能になるのである。

余暇活動にはさまざまなものがある。エリアスは休息も一種の余暇活動だという。一方でフットボールのような大きな身体活動性を伴うスポーツがあり、劇や映画、テレビを見ること、コンサートに行くことなど、身体活動性の比較的少ない余暇活動もある。さらに、他の人々といっしょにではなく、一人で室内楽曲など静かな曲のレコードを聴いたり、あるいは風景画や静物画を描くなどの余暇活動もある。これらさまざまな「模倣的催し物」あるいは遊戯的余暇活動のなかで、エリアスは、スポーツとりわけ戦いであるようなスポーツの重要性を強調する。彼は、人間は戦いの興奮を求めると言う。

また彼は、暴力を行使することに対して「人間が本能的で生来の抑制力を欠いているという事実」を想定することも可能だという13)。

だが、その場合には「人間が衝動規制を学んだり、自分自身やお互いを文明化するための自然の性質」を持っていると考えざるを得ないという。なぜなら、文明化の過程のなかで人間は攻撃衝動を抑制し直接的な暴力の行使を抑制する仕組みを発達させてきた。それは、現在までのところ国家の内部に限られている。しかし、その国家内部の社会においては確かに平和な社会生活が行われている。だが、人間の本性には抑制できない攻撃性があると想定し、しかも「衝動規制を学びお互いを文明化するための自然の性質」を持っていないとするならば、こうした社会生活は不可能であったはずだ、とエリアスは言う。

私は17世紀半ばホッブスにより著された『リヴァイアサン』を思い起こす。そこでは「自然状態」においては「人間は人間に対して狼」で、「万人の万人に対する闘争」が行われるが、各人が自己の暴力行使を控えて一人の主権者にゆだねることによって「国家」が成立すると説かれた。ホッブスにおいて人間は(生まれつき)暴力的存在であるが、同時に各人の暴力行使を放棄することで平和を達成することができると考える理性(知性)を持った存在であると考えられている。

エリアスも、人間はもしかしたら「狼」かもしれないが、しかし、衝動・暴力の規制をお互いに学び、文明化する性質を「生まれつき」もっている、と考える。だが「文明化」は理性や知性によって意識的に推進される過程ではない。人々はいわば本能的に平和を好み暴力を抑制する傾向を少しずつ拡大してきたのである。そしてそのために役立ったのが、遊戯・娯楽disportsを集団で楽しむことだった。なかんずく、一方で暴力を好む性質を満足させるとともに他方で暴力を抑え、安全を確保するルールを強めることによる娯楽のスポーツ化であった。

エリアスは、18世紀半ば過ぎのイギリスでは、地主階級が「暴力を否定し、政府を規制したり、またとくに政府を交代させたりする議会の方法に必要な高度な自制の形態を習得」したが、またこの時期に彼らの娯楽を「比較的穏やかで、より細かく調整された娯楽」であるスポーツへと変化させたと言っていた。また、彼は、議会における政権獲得競争は「楽しい緊張と興奮の機会を欠いていなかった」。「18世紀イギリスの政治制度の発展と構造と、同じ時期のイギリスの上流階級の娯楽のスポーツ化とのあいだには明らかな類似点があった」と言っていた。英国の地主階級は議会の建物内においても野外、田園においても、「楽しい緊張と興奮の機会」を与えてくれる活動を好んだのだ。こうして暴力の応酬が続いた17世紀前の英国社会は、一挙にではなかったにせよ、近代的な平和な社会へと移行していったのだ。

こうして、スポーツやそれに似た「楽しい緊張と興奮」を求める「生まれつきの」心性---むき出しの暴力を好む心性とも、理性・知性とも異なる---心性によって、人間は暴力の抑制を習得し、少なくとも一国内では、人々が平和な生活を行うことのできる近代国家を生み出す要因(の一つ)として機能した、と言っているのである。

18世紀の英国においては、紳士たちの政治的な争いは言論によって行われ始めていたが、まだ短剣や剣などの武器を用いた「決闘という正式なかたち」での命がけの戦いも行われていた。私なりに付け加えれば、この章の末尾でやや詳しくふれるように400年前の日本においては、武芸者たちが腕の強さ、つまり戦いの技を競って命がけの「立会い」を行っていた。しかし、どちらの社会においても、集権的な統治形態が発展するなかで全般的な物理的身体的暴力の抑制が進み、戦いは生命、身体の安全を守るルールにしたがって行われることになり、スポーツに変わった。そして、現在もスポーツは、本物の戦いで経験するのと似た経験を想像的環境の中でさせてくれる勝敗を争うゲームがほとんどなのである。

社会全体における文明化の進展という観点からすれば格闘技のような暴力的なスポーツが依然として存在し続けていることは不思議に思われるかもしれない。しかしエリアスによれば、「スポーツの中心をなす」のは「戦い」である。スポーツにおいては、ボクシングのように相手に苦痛と身体的ダメージを与えることを目指す競技でなくても、「あらゆるスポーツは本質的に競争的であり、それゆえ攻撃性と暴力性を喚起する。----二人の人間、二つの集団の間の「遊戯的戦い」、或いは「模擬戦」という形を取る暴力が重要な要素」(第8章「スポーツにおける社会的結合と暴力」ダニング)である。「競争性」といっても知的優劣や芸術的優美を競うのではなく、身体の強さ、あるいはルールの範囲内で行使される相手の暴力に屈しない強さを競うのである。野球でも、サッカーでも、プロや準プロのスポーツチームに交じって普通の人が出場すればたちまち大怪我をするか、下手をすれば命を失いかねない危険と暴力性に満ちていることは周知のことである。

もちろんその戦いがスポーツのなかで危険性を減らされた楽しいものであるから求められるのであるが、それでも人々は戦いを好むから、戦いであるようなスポーツを好むのである。こうして、余暇活動という形態での「飛び地」のなかでルールの枠内で暴力を行使することを許すスポーツは、戦いたいという欲求を満たしてくれ、結果的に、余暇の領域以外のところでの、とくに若者たちの暴力行使を未然に防ぐ役割を果たしているとエリアスは考えるのである。

しかし、余暇活動には暴力を行使したり見たりすることを楽しむスポーツ以外にも様々な活動がある。余暇活動は余暇に、通例「自由時間」と呼ばれる時間に行われる。

エリアスは自由時間においてなされる活動を、「慣例化」の浸透度合いのもっとも大きい(1)食事、飲酒、休息、睡眠、情事など「生物的欲求の充足」のための活動や家事・育児など日常的活動、(2)ラジオの組み立てのような「技術的な趣味」、「新聞・定期刊行物を読むこと、ためになるテレビ番組をみること」など、「主として、適応、および(または)自己実現、自己拡張に役立つ活動」、及び(3)慣例化の度合の最も少ない余暇活動の3つに大別し、さらにそのそれぞれをいくつかの細かなスペクトルに区分する。

(3)の「余暇活動」はa.「社交的活動」、b.「模倣的あるいは遊戯的活動」、c.「休暇旅行、気分転換のための外食、非慣例化を促す愛の関係、日曜の朝の朝寝坊、--散歩」など「雑多な余暇活動」に区分され、c.が余暇活動のうちでも非慣例化機能がもっとも大きいとされる。

c.「雑多な余暇活動」はスポーツのように身体運動性は大きくない。しかし、それは仕事上あるいは家族生活上の必要や義務から免れて、その時々の気分で行われる「衝動的」な行動である。こうしてc.は非慣例化機能が最大とされているのだと思われる。

b.「模倣的あるいは遊戯的活動」とa.「社交的活動」(結婚式、パブやパーティなど)とでは、前者のほうがより非慣例化の機能が大きいとされている。後者は仕事や家庭生活を通じた人間関係の中で行われるのに対して、前者は、仕事や家庭と無関係に行なわれるからであろう。

この前者、b.に含まれる活動は、さらに三つに区分され(ⅰ)は、「アマチュア演劇」やアマチュアのクリケット、フットボールなどを「行う」活動、(ⅱ)は「観客として参加する」活動、そして(ⅲ)は「団体に加わらずに行なうダンスや山登り」の活動であり、順に非慣例化機能が大きくなるとされている。 一般的には、身体運動を伴い、義務や責任から免れて自由な、楽しい興奮を享受するという自然的欲求を充足する活動は非慣例化機能をもつ。

(ⅰ)の「行う」活動と(ⅱ)の「見る」活動はどうして(ⅱ)の方が非慣例化機能が大きいとみなされるのだろうか。身体を使って自ら演技しあるいは競技するほうが、体を動かさずにそれらを見るだけの活動よりも、大きな緊張や興奮、つまり大きな非慣例化効果を得られそうである。だが、俳優として演じ選手としてプレーするためには一定レベルの技量が必要であり、そのための練習は慣例化の圧力を及ぼす。そしてスポーツの場合、試合の途中で興奮したとしてもプレーはルールに従ってなされねばならず興奮を抑えなければならない。フットボールのようなチームで行う競技であれば、他の選手と連携・協力して、プレーを行う責任がともなう。また、スポーツを継続的に楽しむためには、クラブその他の「組織としての活動」に参加する必要がある。これらは「慣例化」の要因である。同じことは演劇活動についても言える。(スポーツを行うことは戦いに対する欲求を満足させる機能をもつものであっても、慣例化を緩和する機能は必ずしも非常に大きいとは言えないのである。)

他方、観客として試合(あるいは劇)を楽しむのであれば、「運動性による非慣例化は比較的少ない」かほとんどないが、技術・技量(を養う練習)は必要なく、組織(クラブまたはチーム、劇団)の一員としての他者との関係における義務や責任を負うこともない。またエリアスはとくに「他人のため」の行動や配慮が慣例化の大きな要因だと考える。

こうして、団体の構成員として組織化された活動に参加することよりも、運動性は少ないが組織の一部とならず、「観客として活動に参加する」ことのほうが非慣例化が大きいとするのだと思われる。

また、(ⅲ)ダンスや山登りなど「それほど高度に組織化されていない」活動は、運動性に関してはフットボールなどを「する」ことと「見る」ことの両者の中間的大きさであるが、組織に加わって活動しないために、もっとも非慣例化機能が大きいということになるのだろう。

だが、(ⅰ)において、フットボール(やクリケット)と演劇を較べると、どちらもクラブに属し、playつまり演技は「チームワーク」であり「慣例化」の要素においては差が無い。だが、両者は身体運動性と興奮の度合はかなり違う。演劇の身体運動性はスポーツに較べてずっと低いだろうし、「戦いによる興奮」はほぼゼロで、演劇の興奮の度合はフットボールよりはるかに小さいはずである。どうしてこの二つの活動が同じ一つのスペクトルに属することになるのだろうか。

もし、演劇とフットボール(やクリケット)を一括しないとすると、b.に属する諸活動を、非慣例化機能の大きい順に並べれば (ⅲ)「団体に加わらずに行なうダンスや山登り」>(ⅱ)「観客として参加する」活動>アマチュアのフットボールなどを「行う」活動>「アマチュア演劇」ということになる。後の2者を一括しないとすれば「フットボールなどを行う活動」を(ⅱ)に移さなければならない。それでは観客とプレーヤーの非慣例化機能の程度が同じということになってしまい、不適切である。かといって、「観客」を(ⅲ)に移すのも無理であろう。結局b.の諸活動を三つのスペクトルに分けるという前提で(その理由は不明だが)、後の2者は一括されたのだと、考えざるを得ない。

余暇活動は「すべて公然と経験され、他者と共有され、かつ社会的承認を受け、安らかな心で享受される感情の楽しいたかまり、楽しい興奮の機会を与えてくれる」。だが、職業として行うスポーツも、試合のなかで「公然と」敵意をむき出しにして戦うことによって自然な衝動を充足させるという面があることは確かで、その点では他の筋肉労働者や事務労働者に比べて、仕事が人間の自然を抑制する程度は比較的軽いといえるだろう。

職業の一種としてのプロスポーツは子どもたちにとって、体を動かさず、机に座ったまま、計算したり文書を書いたりするデスクワーク、オフィスワークよりも、はるかに魅力的に映るだろう。学習塾へ行くよりはスポーツクラブに通うほうがずっと楽しい。こうして実際にプロのスポーツ・プレーヤーとして将来の生活を確保することがいかに困難であるかを大人から教えられないかぎり、大多数の子どもがプロスポーツ界を目指したとしても、何の不思議もないのである。

しかし、高い技術を獲得するためには、ときには休みたい、遊びたいという自然的衝動を押さえつけ将来を目指して努力を続けるという強度の「慣例化」に耐えなければならず、うまく就職できたとしても、労働契約に基づいて、上司である監督やコーチの指示や命令に従い、顧客である他者つまり、ファンたちの要求に応えるべく行動するのであり、エリアスの言うとおり、プロのプレーヤーのスポーツ活動は自らの「慣例化」を緩和するために行われる活動では全くないということも確かである。

政府は、オリンピックなどの国際競技に出場する選手の育成・強化や、練習場や競技場の整備などに力を入れているが、そうした動きの背景にはあきらかにナショナリズムの高揚効果を狙う政治的意図が働いている。また、現在の政府とそれを指示する財界のリーダーたちは、つぎのようなイデオロギーに立っている。つまり、競争は善であり(「規制は間違いだ」)、強い者、能力のある者が勝ち、成功するのは当然であるとともに、人々の能力や努力を引き出すために「格差」が必要だ。そして、富の偏りを是正することよりも経済成長によってつまりより多くの(物質的)富を生産することによって国民は豊かになるのであり、勤勉な労働によって豊かになれるのだ、というのがそれである。そこで、結論的に言えば、現在の日本の政治と経済のリーダーたちは不平等を放置ないし維持しつつ、国民をより多く働かせようと考えているのであり、労働時間を短縮し、より多くの自由時間を国民が享受できるようにしようとは考えていないのである。

私は、国民の多くが物的により豊になることではなく、労働を減らし、より多くの余暇活動を楽しみ、ストレスの少ない健康な生活を送ることの方が意味があり価値がある/幸福だと考えるようにならなければ、(少なくとも現在のような)労働重視社会のありかたは変わらないと思う。私は仕事/労働を人間にとって最も価値のある活動だという従来の考え方に反対し、遊びやスポーツ、芸術などの余暇活動に、仕事と同等のあるいはそれ以上の価値があり、仕事/労働をできるだけ減らすべきだと考える。エリアスは科学者として「余暇は労働の対極」つまりアンチテーゼではなく「慣例化のアンチテーゼ」だと述べているが、私は労働のアンチテーゼとしての余暇活動を増やすべきであると言う意見を述べたいと思う。

比較的自由に楽しく仕事をすることのできる少数の職業を別とすれば、自分自身の関心事とは関係なく、他者の意志にしたがって働かねばならない、多くの労働は楽しいものではない。それはやむを得ない労苦であり、できるだけ労働時間を減らし、労働の苦を減らしたい、より楽しく、幸福に生きたい、と考えるのは自然である。余暇活動は労働のアンチテーゼであろう。

人々は子どもの時期に慣例化した行動様式を習得する(させられる)が、だからといって家庭が、慣例化の震源地と考えることは出来ない。家庭における慣例化は、親が企業で働き、子どもも将来同じことを期待されて、必要な学力や学歴を身につけなければならないと思われているような家庭で、とくに親から子へと伝播するであろう。学校でも、進学校とそうでないところでは慣例化の度合は異なるであろう。慣例化圧力は家庭や学校の外部からやって来きて浸透し、子どもたちに影響を与えるのであり、それらは震源地ではない。震源地は企業や官庁など職業労働が行われる組織にある。

企業で働く場合には、労働者は賃金を受け取ることと交換に、仕事中には無駄口をきかないとか、持ち場をかってに離れないとかというような、どの職場でも要求される一般的な慣例化された様式したがって行動することを求められるだろうが、とりわけ管理機構が発達している大きな企業や官庁などでは、人々は慣例化された様式で働くことをよりつよく求められる。そこでは恣意や気まぐれ、感情を排し、先例を踏襲し、規則に従い、画一主義的に職務を遂行するという、官僚制が貫徹している。慣例化された行動様式の典型的な形態は官僚組織のなかで見出すことが出来る。

エリアスは相互依存の長く複雑な連鎖を通して多数の行為が無駄なく、期待された成果を生み出すことができるためには、その鎖の一つ一つに位置する人々の行為が一定の枠におさまり、パターン化された仕方で、つまり慣例化に従って行われる必要がある、としていた。行為者のこうした態度は、一言で言えば「計算可能、予測可能」な態度であり、M.ウェーバーが官僚制は合理的だといった意味で「合理的」態度である。

文明化の本来の意味は「礼儀正しさ」であり、国家の絶対的支配権を手に入れつつあった「宮廷」から外の社会へと広がって行ったといわれていたが、文明化の一面である慣例化も支配機構としての宮廷の官僚組織から外部の社会へ広がっていったのであろう。利潤の獲得を至上課題とするブルジョワジー(市民)の経営する資本主義企業では当然、計算可能性、予測可能性を重視した。こうして、再度、エリアスの言葉を用いれば、大勢の人々の相互依存の長い複雑な連鎖、あるいはネットワークのすべての場所で慣例化圧力が発生するというよりは、その中で大きな結節点をなすような場所、つまり大企業や官庁などの官僚制的な労働組織が慣例化の源としてつよい慣例化作用を発生し続けており、それが社会に放射され、伝播するのだと思われる。

まず、自由時間は労働時間によって決まる。その自由時間から家事育児、休息などの必要のための時間、さらに人によっては社会活動の時間を控除して、各人は余暇時間を作る。したがって余暇時間は、自由時間の長さ及び使い方によって決まるが、結局は労働時間によって限定される。目を覚ましている時間の大部分をまず職業労働が占める。その残りが自由時間であり、余暇活動に当てることができるのはそのうちのごく一部でしかない。

自由時間が労働時間によってきまることは現代の労働者だけに限られていない。農民は農繁期には一日中労働する必要があり自由時間はほとんどない。コルバンやボルストが示すフランス革命後の農民や中世の農民たち14)にとっては、祝祭日を除いて「自由時間」と「余暇」は存在しなかった。彼らの労働形態が彼らの「自由時間」を祝祭日に集中して持つことを強制したからである。

かれらは短期集中的にその場かぎりで楽しめる、練習を要しない活動、乱闘騒ぎに似たフットボール、牛や鶏などの家畜をいじめることを楽しむアニマル・スポーツ、見世物や大道芸の見物、賭け事などの娯楽を楽しんだ。クラブや団体に加わって、スポーツや演劇の活動を行うことはできなかった。余暇(活動)の種類は自由時間のあり方で決まり、自由時間は生産の様式、労働の行われ方によってきまる。

中世の農民の慣例化の度合い、つまり自然的感情や衝動的行動を抑制する度合は現代の労働者と比較してはるかに低かった15)。それでも彼らは遊び、娯楽を必要とした。このことも、遊び・余暇活動を労働との関係において捉えることが決して間違いでないことの証拠と考えることができるはずである。規則を重視する「近代スポーツ」は近代社会において発達した。だが、近代以前の社会の人々も遊び・娯楽、つまり余暇活動を行っていた。

人は生きるためには働かざるを得ないが、労働だけでは満足できず、遊びをあるいは余暇活動を必要とする。

(a)は「基本的には他人のための個人的(非職業的)な自発的労働」とされる。職業労働も幾分自分のための活動であるが基本的にはあるいは大部分は他人のための活動だとされている。わたしは社会活動については後でふれる。宗教活動についてはふれない。

(b)と(c)はエリアスにおいては、「基本的には自分のための活動」であるが、「余暇活動」とみなされていない。なぜなら、(b)は、それを行うためには、あらかじめ知識や技術を身につけておく必要があり、また衝動的行動を抑制し、根気よく、正確でていねいな作業を行なう態度が必要であるが、これらは職業をはじめとする慣例化された領域に適応するために必要な行動様式である。だから、その点から見れば工場における作業と大差ない。そこで「技術的趣味」の活動は、自分が好んで行なう活動であり、家事・育児などの仕事のように「他者」つまり家族のために行なわれる活動ほど慣例化されてはいないが、「余暇活動」ほど非慣例化(抑制解除)機能を持たない、「中間的」活動とされるのだと思われる。

ところが、趣味の活動であるかぎり作業(過程)と作業の結果である作品は連続していて手段と目的という区別が存在せず、作業が進行すると結果的にそれが作品となって結実するだけなのである。また趣味で製作される作品は、クリヤーしなければならない基準のようなものはもたない。作品の出来栄えは主としてあるいはほとんど、自分の目で見て満足できるかどうかという基準に従って判断される。もちろん自信があればコンテストに応募するなどして、他人の評価や賞賛という余分の快楽を享受しようとして構わない。しかし欲張る必要もない。確かに多くの人から作品が優れたものであると認められれば、快楽はずっと増えるだろうが、他者の評価を得ようとしてそれに失敗すれば、かえって楽しみが損なわれることになる。頑張ることや努力することはよいことだと反論されるだろうか。だが、それらが必要なのは社会により、他者により定められている基準をパスするためである。楽しみのために行なう趣味の領域においては、頑張り努力することは必要ではない。趣味は自分で楽しむ活動なのである。

したがって、趣味の活動における作業は、他人の指揮・命令によらずに行なわれるものでそれ自体楽しみであり、また、結果として生ずる作品に関しても、他人によって評価されねばならないという圧力は存在しないのだから、趣味の活動は「他者志向」でも「目的志向」でもない。趣味の活動を行なう人はもっぱら個人的な楽しみのために、根気よく正確にていねいに作業を行うであろう。作業形態が職業労働におけるのと同じであることをもって余暇あるい趣味の活動ではないと見なすことの不適切さは、家庭菜園における「農作業」をかんがえてみれば容易にわかることだ。

エリアスは技術的趣味を、天体観測、木工細工、切手集め、読書などとともに、「主として、適応、および(または)自己実現、自己拡張に役立つ活動」と言っている。少年時代に、就職に役立つ知識や技能を身につけようとして趣味の活動を行なっていたのならそれは一種の「適応」の意味をもつであろう。少年少女の活動でなく、仕事を持つ大人の自由時間における活動としてのそれら趣味は、「適応」のためとは考えにくく、「自己」を単に労働能力を持った存在として狭く捉えるのでない限り、「自己実現、自己拡張」と考えるべきであろう。

第3章のカイヨワについて述べた節でふれるが、カイヨワは機械的流れ作業の工場で働く工場労働者が「自己の技量と知性を発揮するという人間的な欲望」を満たすために、趣味でミニアチュアの模型の制作を行なうという事例について触れている。そのケースでは模型を作る活動は「適応」のために行なわれているのではなく「自己実現」活動であることは明らかである。

だが、自由時間のスペクトルの中で、エリアスが余暇活動の例として名前を挙げている(クラブに入って行う)演劇、フットボール、クリケット、あるいは(クラブに属さずに行う)ダンス、山登りはいずれも「自己実現、自己拡張」なのではないだろうか。エリアス自身は、これら余暇活動は非慣例化の活動だというのだが、それはともかくとして、すでに述べたように、技術的趣味や天体観測、あるいは切手集めや読書などは「他人志向」でも「目的志向」でもなく慣例化の要素は非常に少ない。これら趣味の活動を余暇活動と区別すべき理由がないように私には思われる。このように自由時間に行われる活動のスペクトル配列には、慣例化の浸透度合という点においても必ずしも適切とは思われない点がある。

だが、エリアスも必ずしも、余暇を精神衛生に役立つ非慣例化の機能を持つ活動とだけ捉えているのではない。彼は余暇の社会学的研究は「余暇の催し物〔余暇活動〕に固有の構造の規範」、それらの成功と失敗を区別する規範を与えることができると言っている。この文では非慣例化機能との関係におけるスポーツ、あるいは余暇活動を研究する意義について語っている。彼はこの文に続けて「さらに、われわれはそれぞれ、人々を啓発、教化してより多くの明敏さ、豊かさを授けてくれる余暇の催し物の発展をうまく想像することができる」とも言っている。

人々に「より多くの明敏さ、豊かさを授け」たり「人々を啓発、教化」することになるような余暇活動とはいかなる活動であろうか。エリアスは戦いであるようなスポーツとは異なる活動を念頭においてこの文を書いていると私は考える。つまり生理的興奮と同種の「面白さ」つまり興奮とそこからの解放=カタルシスを主要な内容とする活動とは別の種類の活動ではないかと思う。言い換えれば エリアスは、余暇活動のなかに、非余暇活動の領域でこうむる、人格を歪めかねない負の影響を減らすという、それ自体としては重要であるが、どちらかといえば消極的な機能を認めるにとどまらず、労働を主とする非余暇的領域のなかでは実現できない、人生にとって積極的な意味のある活動を行う自由を与えてくれる可能性を認めているのではないだろうか。

彼は、また、現在の国家による規制のありかたからすれば、スポーツも余暇活動も力で禁止されるようなことはないだろうが、他方で、スポーツ組織自体においても、スポーツにおける暴力行使をますますきびしく規制する傾向にあり、余暇活動全体のなかにおいても、戦いの興奮のような「本能的欲求」に訴えるものから、芸術のような「より複雑な組み合わせの感情的要求」に訴えるものへと比重が移動するだろうと、予測している。

次のことがわかる。文明化過程の初期の段階にあった人々は興奮を求めたが、その興奮状態を持続することには耐えられず、すぐにクライマックスに達してしまった。現代に近づくにつれ、人々はすぐに上り詰めてしまわず興奮状態を保てるようになった。見方を換えれば、その圧に耐えられる程度の興奮状態のなかで楽しみを見いだそうとするようになった。そして興奮圧を低く保つために快楽の「多様化」、分散化を行った。幾つもの低い「興奮圧」を複合的に楽しむことで、低い興奮状態に我慢しクライマックスに到達してしまわないでいる代償を得た。

また、古代ギリシャやローマ時代の民衆、中世の農民、19世紀の英国ジェントルマンたちを比較してみれば、暴力に対する感受性の高まり、つまり人々が激しい興奮とクライマックスを伴う暴力的娯楽を次第に好まなくなる変化が見て取れるが、それは快楽の多様化、複合化と同時並行的に起こったのだ。エリアスは「人間は戦いの興奮を必要とする」ことを発見したと言っていたが、彼はまた人間が次第に直接的な暴力を行使することも、あるいは暴力行使である戦いを見ることも好まなくなってきたことをも発見しているのである。

したがって、スポーツにおける暴力に対する規正がますます強まっている現代の傾向からすれば、人々は次第に暴力を行使し感情を爆発させるスポーツの替わりに非暴力的なスポーツを楽しむようになり、また知的ゲームや芸術的、文化的な活動など非慣例化機能(興奮とカタルシス)を主とするものではない活動に楽しみを見いだすようになる可能性はある、と考えてもおかしくはないだろう。

こうして、エリアスの考えに即しても、現在の余暇活動を慣例化に対する補償的あるいは治療的な効果を得るための活動としてのみ捉えるのでなく、仕事/労働の中ではできない、自分の好みに従う自由な楽しみの活動と捉えることが可能である。つまり、人々が仕事/労働の中で自分の能力を発揮することだけに満足を見いだすのでなく、さまざまな興味を広く追求し、自分が有する心身の能力、自己の可能性をさまざまなしかたで発揮することによって人生をより豊かにすることが可能になる、そのような活動として余暇活動を捉えることができると思われる。

だがエリアスはさらに、スポーツを代表例として余暇活動全般に関しても、その社会的機能は非慣例化にあると主張する。すべての余暇活動、催しものは、「模倣的」である。つまりそれらは、人生の中で人々が様々なことに出会い、経験するときに感じるであろう喜びや悲しみの感情に似た興奮を引き起こし「模倣的な」経験を与える。そして実人生においては慣例化の圧力により抑制されてしまうであろう自然的な感情の表出や振る舞いを無害な形で自由に表出、実現することを可能にする。こうしてスポーツばかりでなく、多かれ少なかれ「興奮とカタルシス」を与え「模倣的経験」を可能にする余暇活動も、その社会的機能は「非慣例化」作用であるとされる。

だが余暇活動、私の観点から言うと、楽しみで行なう活動には、慣例化の緩和に役立つと思われない種類の活動が多くある。たとえば、絵画や書道、あるいはその他の文芸を「自然的感情や衝動を自由に表出する活動」だとは言いがたい。また、囲碁や将棋などの知的・戦略的ゲームについても同じことが言える。

囲碁・将棋では、身体的競技と同様「勝ち負け」を争い、興奮することはあるだろうが、負けた場合に「健闘した」と自分を納得させるにしてもカタルシスを得られるとは言い難いように思われる。むしろ勝負中には内心ではまずい手を指したという後悔が渦巻いていたり、負けがはっきりとした場合には悔しさを感じるだろうが、それらを面に出さず、平然と静かに一礼して終るのが礼儀になっているのではないだろうか。知的戦略的ゲームでは行動(つまり指し手のことだが)において衝動的自然的振る舞いは禁物で、現在よさそうだと思われる手を指さず、なるべく先を読み、長期的視点に立って一手、一手を指すのではなかろうか。そしてこのような行動様式はむしろ「慣例化」した行動様式の特徴である。

第三章で見るが、カイヨワによると、古代の「中国人は、音楽、書道、絵画と並んで、囲碁、将棋を、知識人が実践すべき四つの技芸の一つにまで高めた」という。しかし、囲碁・将棋は「競争精神を擁護する傾向のゆえに求められたのではなく」、それらの遊びにおいて「闘争本能は沈められ、また、魂は静謐と調和と、可能なものについて沈思する喜びを学ぶ」と見なされたからであると説明している。「可能なものについての沈思」とは衝動的自然的行動とは正反対のものである。「沈思するする喜び」は「興奮がもたらすカタルシス」とはまったく別なものであろう。

またカイヨワは「中国における弓術の競技は、貴族の資格にとって必要とされたが、判定は結果によるよりも、むしろ矢を射るときの正しい動作や、敗者の慰め方などによるものであった」とも言っている。こうして、音楽、絵画、書道と並んで実践されたという、囲碁・将棋などの知的ゲームも、また身体を使う競技としての弓術も、古代中国においては、文明化による社会の慣例化を緩和する機能をもったのではなく、貴族、知識人を「文明化」(「廷臣化」)する方法の一つであり、むしろ「慣例化」機能をもっていたと考えることができる。

エリアスに従えば余暇活動が「興奮とカタルシス」を与えるものであるかぎりにおいて、人々は、慣例化を緩和するために、娯楽として余暇活動を求める。しかし、中世ヨーロッパにおいては、フットボールやあるいはアニマルスポーツなどのほかにも、それほど暴力的でない、ダンスや賭け事や見世物など様々な娯楽が、祭日などに行われていたことが知られている。

余暇活動を社会の慣例化と関連づけようとすれば、つまりふだん抑制されている自然的衝動を発散させ、興奮とカタルシスを得ることが余暇活動の主たる目的だとすれば、慣例化されていなかった中世の社会で余暇活動が行われた理由がわからなくなる。だが、人々は必要(あるいは隷属)ゆえの農業労働が主体の単調な日常性から脱出して、自由に遊んで楽しもうとしたと考えれば、中世の慣例化されていない農村社会においても、様々な余暇活動がおこなわれたことは、自然に理解できる。

「文明化」/「慣例化」という枠組みを否定しようというのではないが、余暇活動に関して、次のような見方が可能であるように思われる

人間は、いわば「自然・本性的に」、必要によって強制される仕事だけでなく、自由にさまざまな活動をやってみたい存在であって、労働によって生活の必要を満たす(苦を解消する)だけでは飽き足らず、身体、頭脳あるいは精神を用いた、競技や踊りや楽器の演奏、詩作、絵画、チェスあるいは将棋のようなゲーム等々、つまりさまざまな「遊び」を好む(多様な快を求める)存在であり、近代以前は、特権階層の人々や彼らをスポンサーとする才人たちをのぞいて、自由に遊ぶことはほとんどできなかったが、生産力の全般的拡大による「自由時間」の増大によって多くの人にそれが可能となった。20世紀後半の先進国の経済成長がそうした機会を大衆的規模でもたらしたのだ。

そこで、人々は、「スポーツ」の戦いの興奮であれ、静かな芸術的な愉しみであれ、各自が好む楽しい活動、遊びを余暇活動として行うのだ、と。そして、次のように主張することもできると思われる。すなわち、人々は、自己の生を労働の中に限定し、その中でのみ自己を実現しようと考えるのでなく、さまざまな余暇活動を行えるよう、できるだけ労働時間を減らし、多くの自由時間を獲得するようにすべきである(より多くの快を実現すべきである)と。

そして、そう考える場合には、余暇活動は非慣例化という社会的機能の大小にしたがってスペクトル状に配列することはできず、単に人々が好みにしたがって選ぶ様々な楽しく自由な活動があるだけだ、ということになる。

他方、「興奮する」ことの少ない余暇活動は上であげたようなものの他にも無数にある。エリアスが自由時間のスペクトルの中で言及している、ラジオや模型を組み立てる「技術的趣味」(最近では高校生などの間に「ロボ・コン」つまり自作したロボットのコンテストが流行っている)、あるいは天体観測や昆虫採集、写真、木工細工、切手集めなどの趣味も、暴力や興奮を伴う「非慣例化」機能は小さい。ではこうした余暇活動は何のためにあるのか。あるいはそれらにも社会的機能といったものがあるとすれば、それはなんであろうか。余暇活動を、それがもたらすかもしれないカタルシスないし非慣例化機能と関係づけずに、単に各人が楽しいと思う活動を自由に行うことであると捉えるときには、その価値はどこに求められるだろうか。

私は人間は楽しく幸福な一生を送ることが何よりも大切なことだと思う。私は、他国との平和な関係の下で、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(日本国憲法 25条1項)を保証され、衣食住に困ることのない生活を営みつつ、楽しく暮らすことが最高の価値なのだと考える。ある程度の仕事/労働は必要だろう。だが、自由時間をできるだけ増やしできるだけ多くの余暇活動を楽しむべきだと考える。各自が楽しいと思う活動を行うことが目的であり、余暇活動は何か他の目的をもっているわけではない。基本的に生存のために行う仕事/労働のために一生を終えるのでなく、可能な様々な活動を行い楽しむこと自体が価値であり、目的なのである。